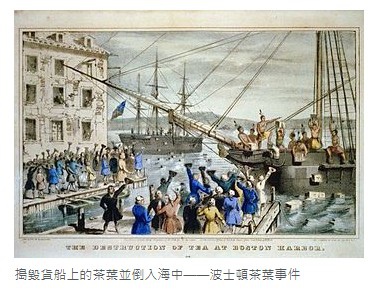

波士頓傾茶事件(英語:Boston Tea Party,原稱The Destruction of the Tea in Boston),亦稱波士頓茶會事件、波士頓茶黨事件,是1773年在當時的英國殖民地麻省首府波士頓發生的一場政治抵抗運動,由殖民地的民間反抗組織「自由之子」領導並行動,反對英國政府在殖民地徵稅並藉此控制殖民地政府,以及反對英國東印度公司利用法案壟斷北美的茶葉進口貿易。1773年12月16日,在抗議的最後一天,親英派總督托馬斯·哈欽森仍堅持拒絕遣返英國東印度公司的茶船,因此數十名或上百名自由之子成員趁夜色登船將全數茶葉拋入海水毀掉。波士頓傾茶事件是美國革命進程中的關鍵事件。事件發生後,英國政府採取了一系列強硬措施,引發殖民地的連串反抗行動。對抗接連升級,並導致1775年美國獨立戰爭爆發。

搗毀貨船上的茶葉並倒入海中——波士頓茶葉事件

事件始末

17世紀,歐洲人大為接受中國的茶葉,沉迷於茶文化。1698年,英國國會授予英國東印度公司茶葉進口壟斷權。並立法規定「北美殖民地」只能從東印度公司進口茶葉。但東印度公司不直接向北美出口,而是在英國通過拍賣的方式批發給北美的分銷商。當時英國對東印度公司進口的茶課25%的稅,相比之下荷蘭政府不課茶葉稅,因此走私荷蘭茶進大英帝國(包括北美殖民地)的利潤很高。為了減少走私,1767年議會通過法律,讓東印度公司出口到殖民地的茶全額退稅。但又頒布《湯森法案》,對殖民地直接課稅,包括茶葉稅。這導致北美殖民者的不滿。

美國輝格黨宣稱:「既然在英國國會沒有代表,國會就無權對我們課稅,唯一能對殖民地課稅的合法實體應該是殖民地代表大會(英語:Colonial government in the Thirteen Colonies#Assembly)。」並以 「無代表,不納稅」 為口號抗議英國的唐森德稅課稅行為。殖民地的抗議活動最終導致1770年大部分唐森德稅被廢除,唯有每磅三便士的茶葉稅保留。英國議會認為這些茶葉稅是用來支付北美殖民地官員的工資,因此非常合理。但輝格黨人認為這樣會導致殖民地官員更依賴於英國,而非殖民地代表大會。

1773年,英國國會頒布《茶葉法案》,允許東印度公司直接到北美市場銷售茶葉,這樣可以把價格降到比走私的茶葉還低,並由英屬東印度公司壟斷茶葉貿易,以幫助英國本土商人。但這極大損害了原先的殖民地茶葉分銷商和走私者,如波士頓商人約翰·漢考克的利益。而且唐森德茶稅也沒有被解除。英國首相諾斯勳爵堅持對殖民地的直接收稅權。因此輝格黨人、茶葉分銷商、走私者聯合起來抵制《茶葉法案》和來自英屬東印度公司的中國茶葉。

1773年11月,有8艘大型商船載東印度公司的茶葉前往殖民地,5艘開往波士頓,其他三艘分別前往紐約、查理斯頓和費城。紐約和費城兩地的殖民者拒絕卸貨,這兩艘商船不得不開回英國。而運往查理斯頓的茶葉被存放在該地的貨艙,後來於美國革命時賣出以支持戰事。

12月16日,四艘滿載茶葉的商船抵達波士頓港,遭到輝格黨等人的抗議。但親英派總督托馬斯·哈欽森拒絕遣返東印度公司的茶船。波士頓革命分子塞繆爾·亞當斯領導的組織「自由之子」,每組五十個人,跑到三艘船上,將船上貨物搗毀,並將價值18,000英鎊的茶葉倒入港口內,共342箱,整個過程相當平靜,但是此舉使得英國政府憤怒,下令關閉波士頓港,英軍也入駐殖民地。雖然自由之子的組員們舉事之時,喬裝為印地安人,但還是被識破,故被稱為茶葉黨。

紐澤西州前州長本傑明·富蘭克林認為被傾倒的茶葉應該被賠償,並表示願意用自己的錢來賠,並引用威廉·莎士比亞的名句:「死則一了百了」。[1]1774年,英國政府通過一系列「強制法案」,旨在加強控制。這些法案雖然是針對麻塞諸塞州,但被北美居民稱作「不可容忍法案」,後來費城等其他港口也陸續響應,終於導致1775年4月的美國獨立戰爭。波士頓茶葉事件 - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/2L1iUYD

波士頓傾茶事件:萬惡資方把便宜好茶葉倒掉,讓民眾只能跟他們買的故事?

作者:蔡依橙

這是我買的「波士頓茶黨茶」,應該不是那 342 箱被倒掉的茶,撈起曬乾後拿來賣的。是的話很值錢,但最好不要拿來喝 XD 把英國人的茶倒掉,還能消費這個暴力事件,作個茶賣觀光客,波士頓人也真夠厲害的!

波士頓傾茶事件,隨著一年一年的閱讀增加,開始理解裡頭更多面向,對世界的理解也更立體。這次實際到波士頓,參觀許多博物館後,有些認知上的突破。以下用過去我自己發現的疑問,與現在的回答,作個介紹。因為我不是美國專家,可能有些面向還沒顧到,也歡迎專家指正補充。

問:被倒掉的茶,屬於東印度公司,比起美洲殖民地當地買得到的茶,品質一樣,而且便宜很多,是物美價廉的好東西,為什麼要倒掉呢?這樣一般民眾不就買不到便宜的茶葉了嗎?

答:這是因為,茶黨事件的主謀們,都是英國來新大陸發展有成的當地商人,代表人物就是後來第一個簽獨立宣言而且字很漂亮的 John Hancock。

這群成功的商人們,自己也進茶葉在美洲大陸賣,而且獲利甚豐。英國把這群人稱之為「走私犯」,但美國的論述中,這群人叫做「貿易商」。因為他們不從英國政府課得到稅(25%)的東印度公司進,而是自己跟免稅的荷蘭那邊進。

東印度公司被倒掉的這 342 箱茶,是英國政府為了增加東印度公司收入與競爭力,免去 25% 稅收,並允許東印度公司直接在美洲銷售的。物美價廉,這一批如果進來,當地大商人們的茶就不用賣了。

問:如果是這樣,這表示茶黨幾乎都是「資方」,萬惡的資方耶!那為什麼整個波士頓熱血沸騰的支持他們,把他們捧為領袖?勞方能有便宜的茶可以賣,不是很好嗎?

答:因為「祖國的善意」有毒。當年會到美國來發展的人,就是在英國混不好,才到新大陸拼的,嚴格來說,每個人都為自己拼,都做小生意,每個人都是大小不同的資方。

南方因為種植園經濟模式的關係,還有黑人奴隸做為勞方,但當時沒有自由也沒有公民權。北方因為平原不大,且氣候不理想,沒得做種植園,幾乎都是做商業、工業、造船、捕魚這類工作。相對人際關係比較平等。

簡單說,當時的波士頓人知道,即使有便宜茶葉喝,但如果給英國用「祖國的善意」「惠美 n 項政策」收買了,日後自己從事的行業,也可以一一被英國瓦解,美洲殖民地產業空洞化,最後就會邊緣化,更沒好日子過。

要補充說明的是,其實英國就是典型的「小商人國家」,每個人都為自己算計,為自己打拼,早年的美國,會延續這種性格也是很合理的,只是這群人更猛,拿著槍到荒蕪一片的土地開始做起,你動他的利益,他管你什麼「祖國的大英文化」,照樣跟你幹上。

問:一開始不是 no taxation without representation 嗎?表示他們關心的,是要交稅卻沒代表權,感覺英國給他們議會席位,讓美洲殖民地成為英國海外領土,不就可以解決了嗎?

答:很明顯的英國不想給他們代表權,所以才動用大量武力鎮壓。當然有可能是英國的「中原優越感」或「看不起邊緣離島」,畢竟從來沒有那個殖民地敢說自己要跟英國權力核心平起平坐的,印度都沒這樣了,你美洲算老幾?

務實的說,一個國家有遠距離飛地,幾乎都會出問題,巴基斯坦一開始有兩塊領土,後來東巴基斯坦會想獨立成孟加拉,也是如此。

巴基斯坦跟孟加拉,都同一個宗教、同一種文化,有共同的敵人喔!就只是「距離」因素,都能造成根本的質變。英國的政治家們應該知道,「美洲問題」是不太可能用和平手段解決的。(美國人:什麼美洲問題?真是個惡意名詞,是你英國的問題吧!)

波士頓傾茶事件給我的啟示

如果仔細去分析這事件,會發現美國就是一個利益導向的社會,把人家的茶葉倒掉,沒什麼理想的,就是商業競爭手段,即使違法也在所不惜。反正你英國的法也是你自己訂的,我根本沒同意。

祖國的善意,對上長遠的利益,美國人選擇長遠的利益。

用這樣的角度去看歷史事件,才會知道為什麼現在的 John Hancock 公司明明是大財團,但波士頓人引以為豪,茶黨的組成幾乎都是大資方,但這事件卻成為波士頓的光榮。

在英國的論述中,John Hancock 這些人,都是走私犯、有了錢之後用暴力對付祖國的「美獨戰犯」,罔顧大英血統與歷史,為了自身利益搞分離主義的下等人。

但這群美洲英國人知道,說穿了,就是利益而已。只要我們有自己的武力,有自己的國家、自己的軍隊,可以保護自己的生意,論述與歷史評價這種東西,都是虛幻的。

下圖是獨立後,第一批國艦國造的強力戰艦,憲法號。

「不管你是誰,只要威脅了我的利益、威脅我的主權、威脅我的生存,我都跟你幹上,管你什麼祖國、有文化、世界強權,我都要跟你幹上。」

這就是真正原初的美國獨立精神。

波士頓傾茶事件:萬惡資方把便宜好茶葉倒掉,讓民眾只能跟他們買的故事? | 蔡依橙 https://bit.ly/2JGFhla

造訪位於波士頓港的這座博物館及三艘見證歷史的船艦,親身體驗波士頓茶黨那起影響深遠的歷史事件。

造訪波士頓傾茶船和博物館 (Boston Tea Party Ships and Museum),體驗時光倒流之感,認識可能是全世界最知名的茶黨。1773 年 12 月 16 日,一群拓荒先民將 342 箱茶葉傾倒在波士頓港,以此抗議英國不公平的強制徵稅。這起反抗事件是美國獨立戰爭的遠因,最終並促成美國脫離英國獨立。

您可以遙想開拓先民的腳步,登上三艘停泊在港口的船:比佛號 (Beaver)、達特茅斯號 (Dartmouth) 和埃莉諾號 (Eleanor)。比佛號和埃莉諾號都是茶黨起事當晚,確實停在波士頓港的船隻。不要錯過親賞羅賓森半箱 (Robinson Half Chest) 的機會,這是在那命運之夜後碩果僅存的兩個箱子之一。您甚至可以重演現代版的波士頓茶黨事件,將茶葉倒入港中。

博物館內有許多有趣的互動式展覽。在全像攝影的遇見茶黨事件 (Tea Party Encounter) 展區,您會置身在 3D 場景,身旁是爭執不下的拓荒先民與英國士兵。在民兵劇院 (Minuteman Theater),您可以見證歷史在您眼前重新上演。該劇院巨型的環繞螢幕,會使您彷彿身歷其境,身處在美國革命的事件之中。

在葛里芬碼頭 (Griffin's Wharf) 與穿著當時服裝的愛國者和殖民時期居民互動。波士頓茶黨事件便是在此發生。您可以以波士頓港為背景,和巨大的船隻合影,拍出令人印象深刻的照片。

雖然這曾是個爭議不休的議題,最終波士頓的菜單上還是少不了茶。您可以在阿比蓋爾茶室 (Abigail's Tea Room) 品嘗一壺茶搭配小茶點,或買樣美國殖民時期的紀念品回家。紀念品店有各式各樣的紀念品可供選擇,像是美國國旗和復古手工藝品。

參觀此博物館的所有展覽和活動均須買票入場。博物館全年開放。

波士頓傾茶船和博物館沒有專屬停車場,但您可以選擇停在附近的幾個車位。您也可以從波士頓的著名景點步行前來,不論從法尼爾廳 (Faneuil Hall)、波士頓公園 (Boston Common) 或新英格蘭水族館 (New England Aquarium) 出發,都只有不到一英里(0.6 公里)的路程。

茶葉和一個國家的誕生:談談波士頓傾茶事件

波士頓傾茶事件的經過是這樣的:

美國當時還是英國的北美殖民地人民跟著英國統治者學喝茶(雖然咖啡在1670年就引入北美地區,但是一直被視為「二流飲料」),而且一喜歡上就不得了,就像抽菸一樣上癮,每年喝茶的數量驚人。英國政府意識到茶葉是暴利來源,於是在北美殖民地對茶葉徵稅,先通過1765年的《印花稅法案》,規定凡殖民地所用茶葉及其它物品均需課稅。1767年6月,「托時德財政法案」(Townshend’s Revenue Act)通過,決定向英國轉口美國的茶葉等物品徵收高關稅,在廢除其它物品稅的同事,對北美人民喜愛的中國茶葉,每磅仍需課稅3便士。遭到殖民地的強烈反對。

英國議會頒布《茶葉法案》

1773英議會通過《茶葉法案》。該條例給予東印度公司到北美殖民地銷售積壓茶葉的專利權,免繳高額的進口關稅,只徵收輕微的茶稅。條例明令禁止殖民地販賣"私茶"。由於擁有茶葉生意的壟斷權,英國東印度公司獲得了巨大的利潤。富蘭克林指出「自從法案實施五年來,單茶葉一項,就有250萬幾尼進入該公司的金庫」。

這個法案引起了殖民地居民的強烈不滿,他們通過不喝茶或改喝別的飲料來抵制該法案,彼得卡母講述了一個有趣的故事,富蘭克林曾經用胡桃木的葉子來代替茶。然而,還沒有人發現任何能與真正的中國茶一樣可口美味的東西。於是一些著名城市如波士頓、紐約、費城、格林威治等地人民團體紛紛組織抗茶會。波士頓青年們在塞繆爾·亞當斯( Samuel Adams) 和約翰·漢考克( John Hancock)(綽號走私王)領導下,組織波士頓茶黨。經常舉行集會與示威活動。茶迷們寧願放棄飲茶嗜好,改飲咖啡與其他代用品,或宣布停止飲茶;並提出凡為東印度公司藏茶,裝卸茶葉,出售茶及買茶者,當視為公敵。這種事件到今天是不是仍然很熟悉?

矛盾到了1773激化到了頂峰,11月27日,東印度公司 「達特默斯號」、 「愛琳娜號」、「河狸號」3條載茶船,一直停泊在港內無法卸貨。在波士頓港事件的前兩個星期,富蘭克林作為從北美殖民地代表,為平息殖民地人的不滿,盡力使英國國會發「使到北美洲茶葉免費的臨時執照」。國會拒絕了這一請求。殖民地居民認識到,他們不可能從和平談判中得到任何東西。憤怒的殖民地居民開始走上街頭,遊行抗議。12月16日,波士頓茶黨又一次在老南教堂組織群眾集會,參加者達5000多人。集會決定令茶葉船須在當天下午駛出波士頓港,要船主再向海關交涉,仍遭海關拒絕;又要船主向總督交涉,又遭總督拒絕。

波士頓傾茶事件

當船主返回會場轉達總督的答覆時,群情激憤,高聲抗議,湧向波士頓港口的格林芬碼頭。有數十名打扮成印第安人,手持短斧,分三組登上了茶葉船,打開船艙,劈開木箱,把那批有瓷器和漆器精裝密封的武夷茶葉傾人海里。他們在岸上人群圍觀下,把3艘船上價值18000英鎊的342箱茶葉,3個小時內全部傾入海。人們搖鈴相告,無不拍手稱快。這就是聞名世界的波士頓茶黨毀茶事件。

扮成印第安人的北美反抗者

而正是這個事件作為北美殖民地人民反抗英國政府的開始,導致了後來的列剋星敦的槍聲,身為共濟會master級別會員的華盛頓率領英雄的北美人民取得了獨立戰爭的勝利,建立了美利堅合眾國。

事情經過教科書都有,但是往往描述的貌似很清楚實際卻很模糊。這裡要本人感興趣提取的要點有:

一、北美殖民地人民因為愛茶而反抗,因為反抗而拒絕茶

爆發事件的起點來源於人們本身的口舌之欲,也就是對於茶葉的喜好,喜好導致了市場的需求,市場的需求導致了有利可圖,有利可圖就導致了眾人蜂擁而上,其中一個人說要獨霸市場,其他人不同意,於是矛盾就激發了。

不過事情有趣的是,殖民地人民因為喜歡茶而反抗英國政府,又因為反抗英國政府而排斥茶!殖民地人民,你們在奮鬥的過程中忘了初心了嗎?好在合眾國建立之後,慢慢的茶葉又返回到美國人民的生活當中。

中國皇后號

1784年2月,美國第一艘「中國皇后號」快船,從紐約開航,經大西洋和印度洋到達廣州,直接運回茶葉而獲得了巨大的利益。由此美國商人們紛紛投入了中美之間直接的茶葉貿易。到12年後的1796年,美國在中國收購的茶葉數量已比除英國外的所有歐洲國家收購總和還要多。從1784至1811年間,美國共有368艘商船從中國運出茶葉100369920磅。而1828年茶葉占中國輸美貨物總額的45%,1837年是65%,1840年是81%。

這個時期,美國交易最多的是伍秉鑒的怡和行,但是北美殖民地人民以及現在很多人都不知道的是,這位當時世界的滔天巨富、廣州十三行的總商其實是他們反抗的英國東印度公司最大債權人(後面我們會有文章專門講這個話題)。這個世界所有的爭鬥從另一個角度上看真的好玩得很。分分合合,都是因為利益,資本之下,貌似只有底下的人民被愚弄彼此戰爭對立,並為此付出代價。

一名在18世紀90年代到賓夕法尼亞的外國參觀者告訴人們,茶葉已經成為將家庭成員聯繫在一起的紐帶「朋友,熟人甚至陌生人都被邀請來喝茶」。南茜在她的日記中提到,在1783年12月的一個下午,她非常榮幸同華盛頓將軍一起喝茶。

在北美殖民地茶葉如此重要,以致於影響了它的歷史進程。自從十八世紀早期以來,茶就已經成為殖民地人們生活中必不可少的飲料。根據18世紀中期到訪北美的彼得卡爾姆記載,茶代替了牛奶作為早餐飲料。喝茶由家庭走向了社會。由於喝茶為相互結識提供了機會,年輕的男女們都非常喜歡它。喝茶已經變成了許多社會集會的藉口,被邀請去喝茶也成了殖民地居民的重要事情。

二、波士頓傾茶事件本質是茶葉官方渠道與走私者之間的茶葉市場爭奪

波士頓傾茶事件的矛盾是主要在於殖民地茶葉走私者和東印度公司代表的英國官方利益爭奪。你看反抗的主要成員中有一個號稱走私王的漢考克。

關於美國的茶葉走私,我們必須把它放在整個大英帝國的大環境底下去看。

十八世紀,茶葉的大批量進口和消費,使其成為英國政府稅收的重要來源。1723年,臥坡勒Walpole請求設立茶葉等的徵稅制度,「其結果很使人感到鼓舞,在七年中,這些物品的稅額每年上漲12萬鎊」。後來,茶稅不斷提高,在18世紀中葉時長期保持在100%或者更高的稅率水平上,進而成為英國關稅收入的一個最重要稅項。英國政府從茶葉一踏上英國的土地之時起,就從茶葉上輪番賺取利潤,先是高關稅,然後是國內經銷稅和茶商執照費等等。

高關稅又帶來猖獗的走私。英國的茶葉消費市場非常大,逃避高關稅後的賺頭更是驚人。走私在茶葉輸入英國之後不久就開始,據統計,在1678年,在英國市場上銷售的茶葉已不下5000磅,而這年東印度公司的茶葉進口量僅為4717磅,在這之前的三年(1675-1677年),公司又沒有一磅茶葉進口,茶葉又不是能多年存放的物品。結論只能是:走私帶入。不過,這個時期走私規模還不算很大。大規模走私的出現是從18世紀初葉伴隨著茶葉開始走進英國的千家萬戶,而英國又實行高關稅政策後。這是一種具有國際分工性質的勾當,荷蘭、法國、西班牙、瑞典的走私犯負責從中國弄貨,運到英國海岸後,由英國走私犯接手,再轉交給英國國內的茶葉私販經銷,各環節成龍配套。民間有茶葉流通地下管道的種種傳聞,1721年的報章就以揶揄的語氣記載:

「大量的茶葉被帶進奧斯坦德Ostend,這是通過荷蘭人之手,價格非常低廉,靠我們忠誠的走私者,對於如何逃稅,經常有大量新的、狡猾的、成功的方式被使用。東印度公司用不著無法從中國帶更多的茶葉而苦惱。」

英國東印度公司

也就是說,茶葉走私不僅僅在北美殖民地存在,而且在英國內部也存在嚴重的茶葉走私。而大家知道,十八世紀東印度公司與中國的貿易幾乎百分百是茶葉貿易,走私極大的觸動了東印度公司的利益,自然也動了英國皇室的奶酪。

當時,英國決定廢除「托時德法案」關於其他物品的關稅,但價值不菲的茶稅除外,使得美國茶葉的價格居然高出英國本土一倍。這一來,其他國家的茶葉走私乘機以低價進入,1769-1772年,英國輸入該地區的茶葉10619900磅,法國、瑞典、荷蘭、丹麥四國輸入的茶葉19902000磅,走私貨已是超過合法入口貨品,自1773至1775年間,英國輸入的茶葉減少到3149300磅,而四國增為22528800磅。使英國東印度公司庫存積壓17000000磅茶葉!殖民地走私茶占茶葉市場的百分之九十!這一回合,是茶葉走私者大勝英國東印度公司的官方渠道!

這就是為什麼後來英國會頒布《茶葉法案》幫助東印度公司銷售庫存的迫切原因。於是開始了兩者之間爭鬥的第二回合。這一回合,東印度公司火力全開,橫掃北美殖民地所有的茶葉走私者。

材料顯示,1770年左右,漢考克在他的大商店裡面售賣走私過來的武夷茶,他在廣告傳單中寫道:「如果武夷茶不合女士們的口味,她可以退貨並且退回她們的鈔票。」說明漢考克對自己的茶葉品質是相當的自信。

這裡有必要介紹一下的是,約翰•漢考克,到底何許人?

約翰•漢考克

簡單點說,他是整個北美十三州的首富,麻薩諸塞當地最有錢的土豪。漢考克帶頭抵抗英國殖民者,革命黨多年的花銷,他掏了大把大把的真金白銀。《獨立宣言》漢考克那個大大的簽名,是對英王喬治三世赤裸裸的叫板——他就是想讓英國人知道是他漢考克帶頭造反!

中間最大的簽名就是漢考克的大名

《獨立宣言》於1776年簽署,華盛頓直到13年後的1789年才就任總統,在這期間群龍無首?不,漢考克一直是美國的老大。華盛頓雖然娶了個有錢的寡婦,但是與漢考克比起來,也只能算個普通土豪。無論威望和地位、還是財富、政治影響力,都不能與漢考克同日而語。1775年的大陸會議上,喬治•華盛頓被任命為大陸軍總司令,在這份委任狀上簽字審批的會議主席,也是約翰·漢考克,美國沒有自己的政府之前,大陸會議的主席,就是一把手。

《美國憲法》孕育出爐之後,美國政府才正式開始運作,1789年,華盛頓做了台前,漢考克幹了幕後,前者成為了開國總統,後者做了波士頓所在的麻薩諸塞州的州長。

在美國,總統就是個幹活的,壓根管不到州長,此中深意,你懂的。

這人牛逼吧?所以我們可以說,美國是一個有走私販創立的國家,這一點都不為過。

但是有趣的是,官方茶葉的價格居然比走私茶葉的價格要低得多。儘管東印度公司不繳納稅收,但是走私的本質不就是逃避稅收嗎?

有說東印度公司之所以便宜是因為銷售積壓的庫存,所以便宜。但是庫存是什麼概念?茶葉的品質變差了嗎?如果庫存茶葉品質差因而便宜,那麼走私的茶葉哪怕價格更貴也應該有競爭力呀?

實際上是什麼,東印度公司庫存的茶葉品質一點也不差,你看文章細節「劈開木箱,把那批有瓷器和漆器精裝密封的武夷茶葉傾人海里」,你看,「瓷器和漆器精裝密封」,放在今天,這也是高端茶才有的包裝。(關於這個話題我們文章《清代廣州十三行的百年興盛居然興起於茶葉包裝的革新》會細談,感興趣的朋友看一下)也就是說,人家東印度公司茶的品質好,價格便宜,而你走私(儘管明文禁止)的茶葉品質不說,價格貴那麼多(東印度公司輸入的茶葉價格較"私茶"便宜百分之五十!)這找誰說去?這麼一來,人們自然更願意購買又便宜包裝好品質高的東印度公司的茶葉啦!

清代瓷器茶葉罐

這極大的打壓了本土的茶葉銷售,而導致很多的走私和本地種植的茶葉商人無法生存。那怎麼辦?這些人就只好藉助殖民地人民對英國政府的反感情緒煽動暴亂,首先把東印度公司的品牌形象毀掉,在市場競爭仍然不能取得效果的時候居然採用「自主戒茶」和「強制戒茶」的方式,真實夠絕的!

北美人民為什麼要拒絕比自己進口還要便宜一半的東印度公司的茶葉?

有人解釋說:東印度公司傾銷的茶葉雖然比較便宜,但畢竟是外國的,假如北美人民都飲用了東印度公司傾銷的茶葉,那麼北美人民自己生產出來的茶葉銷售就會受影響,北美人民的利益就會受到損害;另外北美人民認為東印度公司是英國扶植的,假如他們飲用東印度公司的茶葉,就等於他們還繼續受英國殖民者的壓迫、剝削。

不能說是all bullshit!但至少大部分是。

當北美人民被迫忍受高稅收剝削購買昂貴的茶葉的時候,你不反抗,不鬥爭,等到人們買著便宜的茶葉的時候,哦,你的錢少掙了,好冠冕堂皇的理由就出來了。

人民都是別裹挾的。理由都是被強加的。利益都是少數人占有的。

三、波士頓傾茶事件中傾倒的茶是正山小種

波士頓傾倒的茶是武夷茶,這個武夷茶不是現在的武夷山岩茶,而是時間歷史更悠久的的正山小種,也就是英文一開始的black tea,中國稱之為紅茶的東西以馬斯。因為它的外在顏色是黑色的緣故,所以老外後來叫做black tea。想要感受這個味道,今天這個品種的茶仍然是紅茶市場的主力。

正山小種

「正山小種」紅茶一詞在歐洲最早稱Boheatea,其中bohea是武夷的諧音;在歐洲(英國)它是中國茶的象徵,後因貿易繁榮,當地人為區別其它假冒的小種紅茶(人工小種或煙小種)擾亂市場,故取名為「正山小種」,「正山」指的是桐木及與桐木周邊。相同海拔、相同地域、用相同一種傳統工藝製作、品質相同、獨具桂圓湯味的統稱「正山小種」,「正山」既指正確正宗的意義,而「小種」是指其茶樹品種為小葉種,且產地地域及產量受地域的小氣候所限之意;故「正山小種」又稱桐木關小種。茶葉是用松針或松柴熏制而成,有著非常濃烈的香味。因為熏制的原因,茶葉呈灰黑色,但茶湯為深琥珀色。

「松煙香、桂圓湯」,世界紅茶鼻祖「正山小種」憑著「松煙香氣、桂圓甜香」征服了全世界,多少人對它的口感轉換與醇厚回甘痴迷到不行。喝到「假香」肯定不爽,現在教你3步辨別「真假香」:

1.聞味

「松煙香」首先是聞味的感受。聞干茶,假松煙香聞起來just只是「煙味」,特別嗆,茶味也是聞不到的;真松煙香聞有點點菸味,還能聞到茶香味和甜甜乾果味。

2.沖泡

沖泡是檢驗茶好茶賴的「現場試法」。一沏就更明顯了,耐不耐沏。假「松煙香」2、3泡之後,煙味已經沒有了,就剩下原來的茶味;真「松煙香」沏「N多泡」,茶味好淡了,松煙香氣依然頑強還在。

3.存放

碰到「愛喝的茶」老茶客都會存個幾十斤,儲存條件好的話以後都是珍寶。「好茶放成金,賴茶……純屬占地」,存放是檢驗好茶真理的一個好標準。

假「松煙香」存放一年以上,煙味早已消失不見;真「松煙香」存放一兩年後松煙味進一步轉換為乾果香,滋味變得更為醇厚而甘甜。

而這些區別都與生產有關,一個是渾然天成,一個是外表塗金。

青樓

真「松煙香」

正山小種製作全程是在武夷山桐木村的「青樓」里完成的。樓一般有3、4層。「松煙香」熏焙,是先將鮮葉萎凋,再將復揉後的茶坯抖散攤在竹篩上,放進底層吊架上,燃燒中的馬尾鬆通過煙道輸送,茶坯在乾燥的過程中不斷吸附松香,使小種紅茶帶有獨特的松脂香味

真就是:茶坯吸收到松煙的骨血與精髓,「煙」與「茶」是融為一體的。

假「松煙香」

是外地將已經加工成形後的紅茶,運到專門的地方,架在大焙爐上來熏制,茶葉很容易吸附其他氣味,煙味尤其容易。

假就是:拿松煙與乾柴進行後結合,讓茶把味道吃進去。

小結:

松煙香的品味是有一定審美門檻的,非常獨特的煙香味撲面而來時,會給你綜合的、醒悟似的感官刺激。「松煙香、桂圓湯」,如果你愛上它,想必會欲罷不能。

當然,歐美喝紅茶的方法與我們不一樣,會加上方糖、牛奶什麼的,我們會有文章專門介紹,這裡不展開。

摘一個有趣的數據顯示,十八世紀正山小種在歐美的受追捧程度:

美尤克斯《茶葉全書》的「茶葉年表」記述,1705年,愛丁堡金匠刊登廣告,綠茶(GREEN TEA)每磅售十六先令,紅茶(BLACKTEA)三十先令。英傳記作家瑪麗返藍尼夫人記當時茶價為紅茶(BOHEA)二十至三十先令。也就是說正山小種的價格是綠茶的兩倍左右,和今天的市場情況正好相反,今天的正山小種賣不出太高的價格,反而是綠茶備受市場追捧,占有了中國茶葉市場的半壁江山。

美尤克斯《茶葉全書》

必須要說明的是,英國政府一開始並非只在北美殖民地徵收非常高的茶葉稅,在英國本土也一樣。當時,英國對進口茶葉除征關稅外,在銷售時,還要徵收國內貨物稅,稅率較其他西歐國家都高。據載,英國茶葉的平均稅率為106%。其中,進口數量最多的武夷茶,稅率可高達成127.5%。在倫敦,每磅武夷茶的批發價為44便士。

再解釋一下,一英鎊=20先令,1先令=12便士。也就是每磅茶葉的零售價格是360便士,批發價,也就是零售成本是44便士,利潤超過800%?

而我們的中國的茶葉賣給他們的價格到底有多低?敬請看我們之後的文章。

無論怎樣,今天大家還可以簡單的喝到幾百年前的古早味正山小種,記住,現在的做法一般都沒有松熏。市場很亂,學會品鑑正山小種是另外一個話題了。

老茶師、英國人諾頓誇獎說:「喝這種茶勝過飲人參湯」。

英國著名詩人拜倫在他的長詩《唐璜》里寫道:「我覺得我的心兒變得那麼富於同情,我一定要去求助於武夷的紅茶;真可惜,酒卻是那麼的有害,因為茶和咖啡使我們更為嚴肅。」

武夷茶就是那個時候的LV。那時候LV在哪裡?是什麼?

毫不誇張的說,武夷茶讓一個野蠻的安格魯撒克遜改變了酗酒的習性變成一個擁有高貴英倫氣息的大英帝國。而北美殖民地的人民自然上行下效的模仿這一高貴的喝茶習慣,又因為茶葉的價錢和供應引發了一系列的市場衝突,市場利益的衝突演變為民族之間衝突,被定義為追求自由、平等的抗爭,最終導致了獨立戰爭的爆發。

事件的因果聯繫讓人覺得這個世間的其妙——一個武夷山的茶葉在太平洋的彼岸掀起了一場革命,給那裡的人們注入反叛與獨立的基因,並成了一個國家誕生的導火索。

原文網址:https://kknews.cc/culture/b8xvln.html

揭秘美國波士頓傾茶事件發生的原因是什麼

2017-08-23 由 趣歷史 發表于歷史

波士頓傾茶事件的發生在某種意義上來說是不可避免的,甚至可以說這件事情的發生並不是一件壞事,縱使戰爭會傷害很多人,但是如果沒有這場戰爭,美國的歷史就有可能會被改寫。那麼波士頓傾茶事件的原因到底是什麼呢?

波士頓傾茶事件圖片

這次事件是有非常多的因素造成的,其中主要有以下兩點重要的原因。第一個原因就是當時的波士頓還是英國的一塊小小的殖民地,他們的權利幾乎是可以忽略不計的,隨著英國更多戰爭的勝利英國背負的債務也就越來越多,那麼為了能夠快速的解決自身的負債問題,英國通過簽訂更多的不合理的條約向當時的美國波士頓人們增加賦稅,還通過相關的法律條例壟斷了茶葉的銷售。這樣沉重的賦稅是當時的波士頓人民感到非常的痛苦。

另外一個波士頓傾茶事件的原因就是在自由之子們將一艘商船的茶葉全部倒入海里之後英國對於這件事情有專門制定了懲罰性的法律條文,在這些帶有非常嚴重的懲罰意味的條紋中,有非常多的相關規定都是對當時的北美人民非常殘酷的,這使當時的波士頓人民徹底憤怒了,於是就在這一個條文頒布沒過多久北美的人民都決定站起來一起反抗大英帝國,從此走上了反抗的道路。

以上便是非常著名的波士頓傾茶事件發生的兩個主要的原因。不過導致波士頓傾茶事件發生的事件其實有非常多,與美國當時的國情以及統治政策都有緊密的關係。

波士頓傾茶事件過程

波士頓傾茶事件是1773年12月16日發生在美國波士頓的一次著名的歷史事件,這次事件其實是一次政治示威。因為美國當時受英國殖民者的統治,北美地區一些當地的居民為了表示不滿,將英國商船上的大量茶葉傾入海中。那麼具體的波士頓傾茶事件過程是怎樣的呢?

當時的波士頓是英國的一塊小小的殖民地,他們幾乎沒有什麼權利,隨著英國更多戰爭的勝利英國背負的債務也就越來越多,那麼為了能夠快速的解決自身的負債問題,英國通過簽訂更多的不合理的條約其中包括《救濟東印度公司條例》向當時的美國波士頓人民增加賦稅,還通過相關的法律條例壟斷了茶葉的銷售。這個直接影響了美國茶葉的銷售,也讓北美當地的居民和茶葉商人難以維持生計。於是北美殖民地的人憤怒至極,紐約、費城等地人民都拒絕卸裝運輸茶葉。

後來在北美當地居民塞繆爾·亞當斯的領導下,將近60名嚮往自由的人民喬裝打扮成印第安人偷偷潛入英國商船,將船上的價格約有一點五萬英鎊的342箱茶葉全都傾入大海當中,以此來反抗英國國會。

以上便是波士頓傾茶事件的全部過程,加上之前英國頒布了一些對北美殖民地人民非常不利的條約之後曾派軍隊過來執行,因為一些北美人民的反抗導致軍隊中有些士兵向北美人開槍,這件事情直接惹怒了當時的北美殖民地民眾。所有這些事件最終也引起了著名的美國獨立戰爭。

波士頓傾茶事件里的茶葉是什麼茶

波士頓傾茶事件指的是在1773年的時候北美地區的人們進行的一場政治示威活動,這次活動主要是因為當時北美的人們十分不滿意英國殖民者的殘暴統治,於是當地居住的一位人民塞繆爾•亞當斯帶領著六十多個人裝扮成印第安人的樣子進入了商船上,並且將船上的三百多箱價值一萬五英鎊的茶葉統統倒入了大海之中,用這種行動來向英國提出抗議。但是很多人對於波士頓傾茶事件里的茶葉是什麼茶非常的好奇,那麼到底波士頓傾茶事件里的茶葉是什麼茶呢?

對於波士頓傾茶事件里的茶葉是什麼茶歷史上並沒有比較明確的記載,對於這次事件中的茶的種類人們不得而知,但是可以得知的是這次的茶葉是從東印度公司運過來的,因為價格要比北美地區本土的茶葉還要便宜許多,對當地的茶葉走私商人以及正常的銷售渠道都受到了很大的衝擊,當地的人民認為東印度公司是屬於英國的,同時也是因為受到英國的命令所以才會出現這種情況。

波士頓傾茶事件里的茶葉是什麼茶其實並不是很重要的,重要的是這些低價的茶葉對北美地區的人民自己種植的茶葉產生了巨大的負面影響,促使當地的茶商損失巨大,人們對於這個事件十分不滿意,並且對於英國的殖民統治也產生了巨大的牴觸情緒,可以說這些茶葉是引起波士頓傾茶事件的直接原因。

波士頓傾茶事件的意義

波士頓傾茶事件是一件非常典型的被壓迫者反抗壓迫者的戰爭,這一場戰爭中被壓迫的人民英勇無畏,勇敢的面對著各種挑戰,這也是波士頓傾茶事件的意義之所在,波士頓傾茶事件實際上應該算作是一場非常成功的革命。這次事件的結果不僅僅勝利了,更加為被英國壓迫者的殖民地的人民塑造了一個非常好的榜樣。

描繪波士頓傾茶事件畫作

不管是在精神上還是在實踐方面,當時的波士頓人民為殖民地的人們仿佛打了一劑強心針,告訴他們沒有什麼是不可能的,除了當時的波士頓人民對於其他人的意義之外,更多的是他們自己的變化,他們再也不是那個被英國人踩在腳底小的人了,他們有了自己的權利,可以自由的發揮市場的作用,這是波士頓傾茶事件帶給人們的精神層面的意義。

波士頓傾茶事件的意義另一方面主要體現在對美國的意義,在這場戰爭中有一大部分人都是崇尚自由的美國人,當時的北美居民渴望擁有追尋自由的能力,他們崇尚自我,不希望自己受到一點點的約束,於是在波士頓傾茶事件結束之後,他們逐漸找到了自己喜歡的生活方式,於是大規模的征戰開始了,崇尚自由還讓平等的人們聚集到了一起,就這樣美利堅合眾國隨即誕生了。這可以說是波士頓傾茶事件最重要的意義,如果沒有波士頓傾茶事件的發生,可能沒有之後宣揚民主的美國的成立。

原文網址:https://kknews.cc/history/6pxkryq.html

北美尚未獨立時期,英國不撤回議案的代價

政經趨勢, 文化生活, 社會脈衝, 美國, 英國, 北美, 歷史, 殖民地, 稅收, 美國獨立戰爭, 茶葉 2019年6月20日 BY HUGO SZE

波士頓市民抗議「印花稅法」。 圖片來源:CORBIS/Corbis via Getty Images

以史為鑑,大英帝國殖民治下的北美十三州,在「印花稅法案(Stamp Act)」後,不滿英國議會堅持對殖民地擁有徵稅權,導致日後的「波士頓傾茶事件(Boston Tea Party)」,最終更釀成美國革命。假如英國議會當初「撤回」徵稅權,抗爭會否愈演愈烈,或是未知之數。

1763 年,殖民地遍及全球的大英帝國,剛贏得與法國的「七年戰爭」。但高昂的戰爭開支,導致帝國經濟衰退。英國本土稅收水平本已甚高,故戰後的英國領導層決定,向遠在北美的臣民徵稅,分擔本土行政及國防開支。1765 年 3 月 22 日,英國議會通過「印花稅法」,向所有用於商業及法律用途的印刷品徵稅,啤牌、宣傳單張、報紙,甚至遺囑、契約等均在徵稅之列。

「印花稅法」是英國首次直接向十三州殖民地內部徵收的商業稅,過去只會向殖民地徵收對外貿易的稅項。北美人民認為,只有當地議會才有徵收直接稅項的權力。故同年 5 月,「印花稅法」的消息傳至北美時,新當選維珍尼亞州議會(House of Burgesses)議員的 Patrick Henry,在議會提出一系統反對決議(Virginia Resolves)並獲通過。決議否定了英國議會對殖民地的徵稅權。而在麻省波士頓,反對人士更化激烈言論為行動,洗劫當地負責執行「印花稅法」官員 Andrew Oliver 的 房子。翌日,Oliver 宣佈辭職。

印花稅在 11 月 1 日才正式生效,但期間,從新罕布什爾州的樸茨茅夫,至喬治亞州的薩凡納等地均出現類似騷亂。10 月,來自 9 個殖民地的代表,前往紐約參與印花稅法案大會。會上,代表們起草「權利及申訴宣言(Declaration of Rights and Grievances)」,確認只有殖民地議會,方有憲制權力向殖民地人民徵稅。波士頓、紐約及費城等海港的商人,則團結抵制由英國出口的商品,迫使英國商人亦向本土遊說廢除「印花稅法」。值得注意的是,大會當時的訴求只是撤回惡法,並未反對英王的統治地位,重申效忠於國王。

印花稅實施當日,印花銷售商出現大規模辭職潮,令稅收難以推行。同時,多地印刷廠如常印刷,拒絕交付印花稅。鑑於抵制之普遍,「印花稅法」無法執行,英國議會終在翌年 3 月 18 日廢除法案。消息 5 月傳回北美,反對印花稅的組織「自由之子」在波士頓舉行慶祝。然而,英國議會在廢除法案當日,同時通過「宣言法(Declaratory Act)」,重申英國議會有權通過任何影響殖民地的法案。換言之,英國議會並未真正撤回「印花稅法」背後的直接徵稅權力,一切只是階段性勝利。

「波士頓傾茶事件」。 圖片來源:Photo by MPI/Getty Images

惡法終於重臨十三州。1773 年,英國議會為挽救陷入困境的東印度公司,通過「茶法(Tea Act)」,允許東印度公司直接向殖民地運送茶葉,而非先經英國,再由有權於殖民地出售茶葉的代理商出口。由於東印度公司的茶葉毋須再於英國繳納稅款,「茶法」變相令其茶葉在殖民地的價格變得便宜。「茶法」既能挽救帝國重要的經濟收入來源;大量廉價格茶葉的銷售,亦似乎有利於殖民地人民。

然而,殖民地人民並不作如是觀。因為假如允許東印度公司直接在當地出售茶葉,意味殖民地商人的生意將被終結。因此,殖民地中著名且有影響力的商人無不強烈反對。至於殖民地的其他人,則認為「茶法」是英國的糖衣毒藥,旨在誘使他們接受英國議會對殖民地的徵稅權。

「茶法」引起殖民地抵制茶葉的規模,乃「印花稅法」危機以來未見。商人及「自由之子」等團體更結成同盟,抵制東印度公司的茶葉、阻嚇為東印度公司出售茶葉的代理商。不同城鎮均有成群殖民地人民聚集港口,防止東印度公司船隻卸貨。其中,最為人所知的「波士頓傾茶事件」發生於同年 12 月 16 日:一群男子喬裝成原住民,登上東印度公司的船隻後,砸開茶箱並將之傾倒於波士頓港。

傾茶事件造成大量財產損失,同時惹怒英國。1774 年,英國議會通過「不可容忍法案(Intolerable Acts)」,宣佈廢除麻省的殖民地憲章、關閉了波士頓港,直至當地人作出賠償;同時,任命英國陸軍將領 Thomas Gage 為北美英軍總司令及麻省總督。早在「印花稅法」危機以來,殖民地的激進人士已警告,來自英國的稅收預示英國企圖推翻殖民地的代議制政府,併入英國的暴政之下。是次英國強硬的行動,使不少原本溫和的殖民地人民,相信激進派的說法。

同年,喬治亞以外的 12 個北美殖民地,於費城召開首次大陸會議,共商對策。日後的開國元勛傑佛遜堅持殖民地擁有自治權,提出美國殖民地及大英帝國其他成員的關係,是共戴一君的獨立國家,故只受國君而非英國議會統治。但在 1775 年 4 月,殖民地的民兵與英國軍隊在麻省爆發武裝衝突(Battles of Lexington and Concord)。第一響炮打響,令 5 月召開的第二次大陸會議上,不少代表希望採取更激烈行動回應英軍。8 月,國王終於亦宣佈殖民地處於叛亂狀態,禁止當地所有貿易活動。

儘管此時的大陸軍(Continental Army)總司令華盛頓,仍視此為一場內戰,而非尋求獨立分裂的戰爭。但 1776 年春季,獨立思潮已席捲十三州;7 月,大陸會議終於通過「獨立宣言」。北美尚未獨立時期,英國不撤回議案的代價 - *CUP https://bit.ly/36voZ80