台籍日本兵 - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/43M1Hs9

十二軍夫墓陸軍軍屬墓園第一批為日本戰死的臺灣人,日人視為為國捐軀的軍人,喪禮極為隆重1938年5月7日舉行十二軍夫埋骨式典禮臺灣現存唯一紀念二次大戰參戰陣亡軍屬的紀念建築物/中日戰爭的七七事變,日本人稱其為「支那事變」,而1938年(昭和13年)1月的戰役,中國人稱「一二八上海淞滬事變」,而安平軍夫稱「羅店鎮之役」,最為慘烈,傷亡最重。1955年(民國44年)10月日本國會通過賠償台灣遺族日幣200萬元(折合當時台幣40多萬元)。從1937年7月14日到1939年5月19日亡故的臺灣軍夫共有4884人

陸軍軍屬墓園

中日戰爭的七七事變,日本人稱其為「支那事變」,而1938年(昭和13年)1月的戰役,中國人稱「一二八上海淞滬事變」,而安平軍夫稱「羅店鎮之役」,最為慘烈,傷亡最重。1955年(民國44年)10月日本國會通過賠償台灣遺族日幣200萬元(折合當時台幣40多萬元)。

十二軍夫墓位在今安平第一公墓,原稱湯匙山,從荷蘭時代的文獻即有記載在此一山上建砲台以鞏固熱蘭遮城的防護,後來成為安平墓葬之所,

安平陸軍軍屬墓園共埋葬十二名軍夫,最初是陳養於1937年(昭和12年)9月28日在江蘇羅店鎮附近戰殁,最後一位是李秉仁於1938年(昭和13年)9月14日在江西南昌陣亡。臺南州廳為了祭奠亡魂及宣慰陣亡者家屬,建立墓園,舉辦盛大的葬禮,並將這十二位軍夫的姓名刻於墓碑前,生平及陣亡或病殁等事蹟刻於墓碑後,以表彰紀念。

他們為第一批為日本戰死的臺灣人,日人視為為國捐軀的軍人,喪禮極為隆重,雖然墓碑下方埋的甕內只有指甲與頭髮。但仍於1938年5月7日舉行十二軍夫埋骨式典禮。

墓園在安平湯匙山畔,原墓地前有步道台階、兩側獻燈,型制完整,戰後遭人建墓塚於其前及四周,使墓園景觀受到破壞,幸十二軍屬墓碑的主體仍完整,仍可見證當年日人徵調臺灣軍屬的歷史。

日人建的陸軍軍屬墓,安平人通稱「十二軍夫墓」。現在軍夫墓成為後代家屬祭拜先人的場所。這是臺灣現存唯一紀念二次大戰參戰陣亡軍屬的紀念建築物。由於當年徵調軍夫遍及安平各角頭的宗族及家戶,成為安平人共同經歷的歷史記憶。戰後由於時局禁忌,安平人幾乎不談軍夫這段歷史,直至2000年(民國89年)時,安平文教基金會開始訪問記錄、收集軍夫的史料,2010年(民國99年)起清明節時,邀集尚存的軍夫長輩、家屬後代及地方仕紳,共同舉辦安平軍夫祭的追思紀念活動

陸軍軍屬墓園國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/4krVszv

---------------------------------

安平十二軍夫墓,亦作安平十二軍伕墓[註 1],位於臺灣臺南市安平區的湯匙山公墓(安平第一公墓)[註 2],是日本當局於1938、1939年所建來紀念12名安平軍夫的墳墓,但在墓碑下僅埋有指甲與頭髮等物[3]:1。由於他們是第一批為日本戰死的臺灣人,故日本讓其享有與軍人相等的待遇,給予厚葬[3]:1。墓碑以「前九後三」的方式排列,略呈「凸」字形[3]:47,而前面九座墓碑較早豎立,後來才又豎立三座墓碑[3]:2。

2010年4月2日安平文教基金會於此舉辦紀念活動,為日治時期結束後第一次的公開祭祀活動[4]。

背景沿革

安平軍夫

1937年中日戰爭正式宣戰後,由於日本方面組織軍隊進攻上海在短期內需要大量人力,遂從臺灣徵調軍夫,而光是安平一地便有四百多人被徵調[3]:44。當時安平區區長島津秀太郎[註 3]以招攬工人為由招募人員,後來這些人到了陸軍第二聯隊報到後才知道是要當軍夫[3]:1。據這些軍夫之一的何亦盛所述,當時日軍對他們說是要去軍部工作,後來他們這些被徵召者是出發前穿上軍服時才知道真相;報到次日搭火車前往基隆,沿途停靠車站有愛國婦人會成員上車敬酒歡送[6]:47。

這些軍夫到了上海參與淞滬會戰後,隨軍到過羅店鎮、常熟、九江、南昌及武漢三鎮等地後才返回安平,其中有人後來被二次徵調[3]:1。據何亦盛口述的經歷,他與其他安平軍夫所搭的船在揚子江的羅店鎮[註 4]上岸,之後他被編派到中支派遣軍聯隊本部平田部隊黑田支隊,並負責運送槍彈米糧到羅店鎮;當時日軍正要進攻嘉定,但當時駐守嘉定的中國軍隊有經過訓練,令日軍死傷很多才攻下,之後他隨部隊移往鎮江駐守[6]:47。在鎮江駐守三個月後何亦盛隨軍到過無錫、江陰、安慶、九江、武昌,期間部隊有強拉當地百姓來當軍夫[註 5][6]:48。武漢會戰[註 6]後,部隊返回臺灣,從屏東林邊上岸,在屏東市待了一陣子後又到了上海與海南島,過了四五個月後才退伍返鄉[6]:49。另據何亦盛所述,他們這批軍夫是最早去最晚回的一批,其他有的是做四個月、八個月或一年多的[6]:49。另據曾任軍夫的許恭來所述,他是在1937年7月12日從基隆搭船到上海頂貴腰灣(疑應為「貴陽灣」[註 7])登陸,後到羅店鎮、嘉定,後來日軍準備打廣東,途中命令回臺灣休息,於屏東佳冬腳上岸、經內埔到屏東休息一個月後再從高雄港到上海,轉搭火車至杭州行軍,到過嘉興、宜興、太湖、無錫、江陰、鎮江、安慶、馬頭鎮、湖口、九江、武昌,之後從漢口搭船沿長江到上海,之後從珠海登陸廣東,到過佛山、三水,然後才返回臺灣高雄[3]:54。

而從1937年7月14日到1939年5月19日亡故的臺灣軍夫共有4884人,其中除了安平十二軍夫墓的十二位安平軍夫外,已知尚有張水與王朝宗兩位安平軍夫[3]:20。

興建經過

安平十二軍夫墓的前面九座於1938年興建,官方並為這些死者舉行聯隊葬[註 8]、市葬[註 9]、街葬[註 10],並於1938年5月7日舉行埋骨式典禮[3]:1。次年又增設三座墓碑[3]:2。

安平十二軍夫墓的十二座墓碑石材為花崗石,以「前九後三」的方式排列,前面九座落成於1938年4月,後面三座落成於1939年3月[3]:2。墓碑前面寫著「故陸軍軍屬某某某墓」(日語:故陸軍々屬......墓),後面則是臺南州知事川村直岡所識,王學石所書的墓誌銘[3]:2。而在墓前原有參道與四座由臺南佛教會在1938年4月捐建的石燈籠[3]:2,現已不存,但有重製一座石燈籠

安平十二軍夫墓 - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/4kZYoDq

----------------------

民眾出借陳園留下的「明治勳章」及獎狀。(記者劉婉君攝)

2020/03/23 05:30

〔記者劉婉君/台南報導〕安平小砲台附近公墓裡有一座日本式墓塚,見證安平人於二次大戰時,被日軍徵調參戰的歷史,為了讓更多人認識這一段歷史,安平文教基金會舉辦「安平軍夫的故事」圖片展,並將於廿八日舉行「軍夫祭」,相關資料將轉譯上傳文化部「國家記憶資料庫」,希望民眾提供老照片,讓歷史可以流傳下去。

陳園後代 帶來日治勳章及獎狀

「安平軍夫的故事」圖片展即日起在安平海山館展出,昨並由文史工作者鄭道聰帶領民眾走讀安平及「軍夫墓」,還有昔日安平軍夫陳園的後代,帶著昭和十五年日本頒發的明治勳章及獎狀,佐證歷史,成為此次活動意外的收穫。

安平文教基金會董事長魏燦文表示,一九三七年蘆溝橋事變後,日本為了擴大戰場,在台灣徵調軍夫支援作戰,第一批軍夫中,有四、五百名安平人,其中有十二人上戰場不久即戰死,日本政府為安慰亡魂,在安平建造「故陸軍軍屬墓」,當時由台南市役所及第二聯隊舉行盛大的市葬及聯隊葬祭典,安平人慣稱為「軍夫墓」。

安平最後一位軍夫 去年已逝世

不過,戰後政權更替、時局變化,軍夫墓塚鮮為人知,許多人不知道這段安平人參戰的歷史,基金會於廿年前開始採訪記錄、收集史料與文獻,並自二一年清明節開始,邀集尚存的軍夫長輩、家屬後代與地方仕紳,共同舉辦安平軍夫祭追思活動。去年安平最後一位軍夫許恭來逝世,目前僅存的台南同僚李昌盛,現年一四歲。

軍夫的圖片展即起展到4月底

基金會表示,配合「國家記憶資料庫」上傳資料的格式需求,必須重新收集相關史料,內容將包括安平的機械、造船、工藝等產業,以及庶民,像安平軍夫的故事,將重新找出老照片後逐一採訪、轉譯後上傳,讓安平的相關歷史可以成為公共財,供更多人了解與研究,將安平的庶民故事,變成國家的記憶。圖片展將展至四月底。

安平文教基金會舉辦「安平軍夫的故事」圖片展。(記者劉婉君攝)

台南》安平軍夫祭 老照片傳述歷史 - 生活 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3ZkWYeh

「敵人」還是同胞?二戰「台灣籍日本兵」的雙重身份認同之爭 二戰結束80週年:「台灣籍日本兵」的雙重身份認同和難以平衡的歷史記憶 - BBC News 中文

圖像加註文字,每一年都會有來自台灣及日本的二戰軍人親友來到高雄旗津海岸邊悼念。

2015年,第二次世界大戰結束70週年之際,當時仍在世的台灣前總統李登輝在日媒投書,公開了自己二戰期間作為台籍日本兵被派往日本作戰的經歷。他提到:「我志願進入陸軍,而我的兄長李登欽則志願進入海軍。當時我們兄弟倆無疑是以『日本人』的身份,為了祖國而戰。」

李登輝的投書引發了國民黨及北京「媚日」的抨擊,但也在台灣社會中也激起了漣漪。更重要的是,這是「台籍日本兵」話題首次通過台灣高層政治人物的告白,公開地端上台面。之後,有關台日本兵的討論並未止息,慢慢浮現在台灣社會的言論空間,甚至引發激烈的辯論。

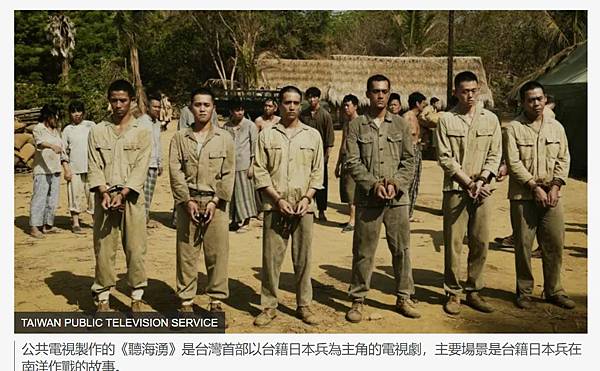

譬如,2024年底,二戰終戰80週年前夕,台灣公共電視播出歷史劇《聽海湧》,這是台灣首次以台籍日本兵的經歷改編的電視劇,劇情描繪台籍日本兵在南洋以及在日本戰敗後接受盟軍審判的經歷,在台灣觸發討論。該劇還在官方「台灣歷史博物館」等地巡迴展出戲服及劇照等文物,受到一些民眾歡迎,但也招致批評。譬如,在野黨國民黨有立委對此舉表示不滿,稱其劇情不符合正確的史觀,並以此為由要求凍結公共電視的預算。有台灣人認為,台灣還有人讚頌日本殖民統治,是「媚日」或「戀殖」的錯誤史觀,而台籍日本兵的經歷不應該被正面看待。但對其他台灣人來說,台灣很多老人家在日治時代出生成長,他們的生命經驗或甚至對日本的認同都應該被尊重。可以說,這一議題隨著電視劇進一步在台灣輿論掀起波瀾。

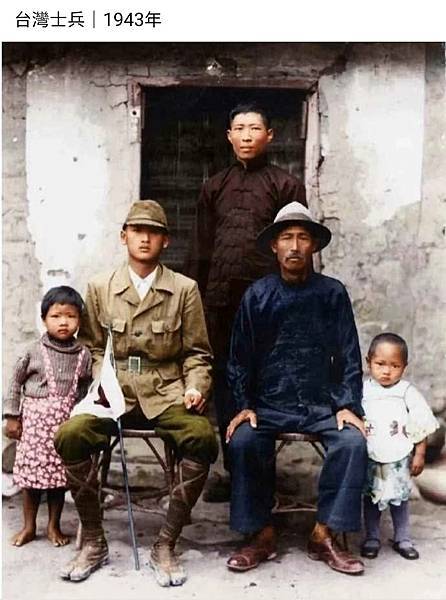

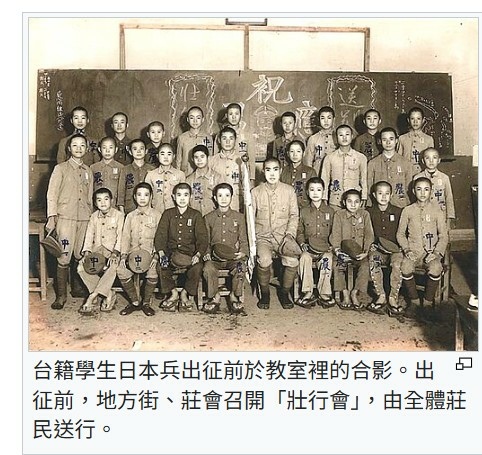

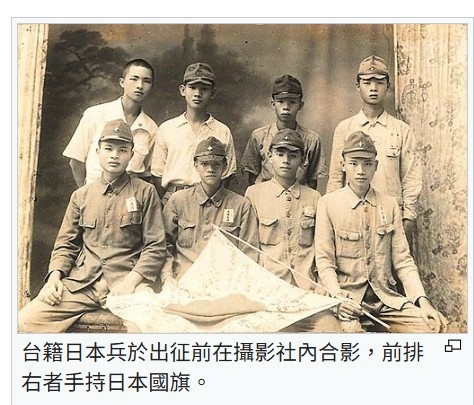

根據台灣歷史學者陳柏棕定義,「台籍日本兵」是指在日本殖民統治下、於第二次世界大戰期間被動員加入日本軍隊對外作戰的軍人,他們的歷史經歷波折,多半是「軍屬」或志願軍,並非正規日本軍。 二戰結束80週年:「台灣籍日本兵」的雙重身份認同和難以平衡的歷史記憶 - BBC News 中文

二戰末期,日本軍力吃緊,戰爭情勢對日本越來越不利,除了平地漢人之外,東京也到高山招募台灣原住民成立「高砂義勇軍」到南洋前線戰場,與西方盟軍開啟慘烈的對抗,有些人後來成為戰俘,有些人客死異鄉,葬身太平洋,戰死的士兵多半在東京靖國神社內被紀念。

存活下來的士兵,在日本投降後因為有著戰爭經驗,被蔣介石政府徵招到中國加入國共內戰,與共產黨對抗,有的被俘虜後在中國渡過餘生,也有人被徵招到朝鮮打仗,經歷許多波折。

蔡英文參加紀念活動圖像來源,Taiwanese Veterans Association (TVA)

圖像加註文字,2016年,時任台灣總統蔡英文出席了在高雄舉辦的「征戰屬誰-追思‧紀念台籍老兵」活動與台籍老兵合影。

事實上,在台灣本土派政治陣營中,除了前總統李登輝之外,許多民進黨內的獨派大佬,譬如前交通部長葉菊蘭的父親葉睦宗,及現任監察院長陳菊的父親陳阿土都曾身為台籍日本兵。

2016年,時任台灣總統蔡英文在陳菊及幕僚姚人多的陪伴下,南下高雄與多位台籍日本兵會面,肯定他們的歷史角色。蔡英文說,台灣會「迎接他們(台籍日本兵)成為我們的歷史,迎接他們成為台灣人記憶的一部分。政府會支持台灣兵歷史正義的追尋。」

此後,台灣民間人士包括歷史及文史學者,陸續透過學術研究及影視文學作品,展開對這一曾被主流敘事留白的歷史的探索,但也引發了許多激烈辯論。

台灣史專家、台灣中央研究院台史所研究員林玉茹向BBC說,台籍日本兵與國民黨軍人在二戰時期是敵對者,但很多人在韓戰中又成為國民黨政府軍的同袍,雙方都是直接被捲入全球戰爭。他們的歷史經驗是二戰慘烈戰爭的一個縮影,也是時代的悲劇。但是,二戰在台灣造成的影響巨大,可以說,台灣全島家家戶戶被捲入這場大規模的軍事動員以及及人員遷移的歷史,過去卻常被忽略。

林教授向記者解釋,許多人鄙視或忽略當時台灣人在殖民時代的經驗及選擇,其實反射出台灣一直被邊緣化的過程:「譬如,從清代到日據時代,台灣人都不被歸納為正規軍,原因是不被信任。背後折射的是歷任殖民者及外人政權都對台灣人的防備及戒心,也象徵過去台灣或台灣人一直處於帝國邊陲的位置。」她說。

BBC中文在二戰結束80週年前夕訪問部分當年的軍人及護士,百歲之際的他們回顧了過往的二戰經歷。同時,從台灣文史學者的訪談中,了解為何這段80年前的歷史在台灣引起廣泛關注。透過這些老人的故事,我們得以一窺台灣在二戰前後的一段特殊歷史,以及複雜歷史背景下的獨特身份認同。

慰安婦:二戰日軍性奴最後一批倖存者呼籲「不要忘記我們」

公共電視台劇《聽海湧》劇照圖像來源,Taiwan Public Television Service

圖像加註文字,公共電視製作的《聽海湧》是台灣首部以台籍日本兵為主角的電視劇,主要場景是台籍日本兵在南洋作戰的故事。

許多亞洲國家被捲入了二戰期間的太平洋戰爭,這是一段死傷慘重的歷史。

高雄「關懷台籍老兵文化協會」統計稱,彼時台灣人口約為六百萬,其中有約21萬人參與了戰爭,包括擔任軍方醫護的女性。若加上其他受戰爭影響或非正式參與軍事補給後勤的民眾,可以說全台幾乎每個村莊或家庭中,都有成員曾經成為日本兵。台籍日本兵主要在陸海軍的基層單位服役,戰後統計死亡或失踪的人數高達5萬多人,其中約有2萬8000人被奉祀於東京的靖國神社。

如今,曾經參與二戰的台灣兵多已離世,仍在世者亦接近或超過百歲高齡。

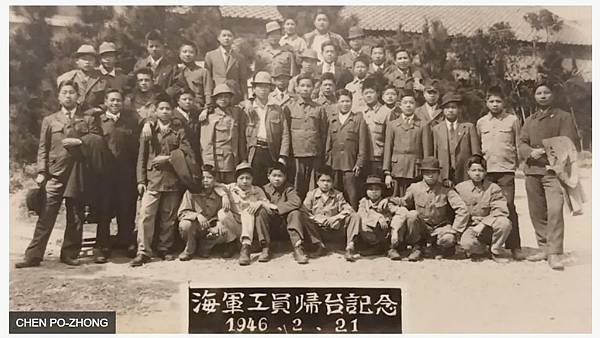

台灣海軍工員圖像來源,Chen Po-zhong

「自殺艦隊上的少年」

圖像加註文字,陳金村接近100歲,精神抖擻地拿出當年擔任日本兵的衣物,並穿上日本海軍制服領巾。

在台北市鬧熱的信義路上,101大樓站的地鐵站外,記者靜靜等候陳金村的到來。原以為這位97歲高齡的老先生會住在附近,因此約定到此會面。沒想到,我等來的是一輛小客車。陳先生精神抖擻地搖下車窗,熱情揮手,親自開車來接我前往他不遠處的居所。他停好車,帶我進入他的公寓,比他小幾歲的女友親切地招呼我,為訪談揭開序幕。

陳金村1928年出生於台灣苗栗苑裡鎮,14歲畢業於日本高等科學校。後來他考入了日本殖民政府的公務機關,擔任書記(類似今日的台灣里幹事),負責協助徵兵工作。入伍時年僅17歲的他其實尚未達徵兵年齡。老先生笑著告訴BBC記者,自己參軍的原因之一是對日本海軍制服的喜愛:「我覺得很好看!衣服很漂亮!」

陳金村與幾位同齡好友一同入伍,成為第五期日治時期的台灣海軍特別志願兵,負責類似現今輪機兵的工作。根據台灣獨立研究者蔡岳熹的研究,由於日本突襲美國珍珠港,美國被捲入戰爭,特別是在太平洋戰場上與日軍激戰。隨著戰事緊迫,東京急需軍力,從1942年開始在殖民地台灣招募志願兵。

然而,台籍兵當時不被視為正式日本兵,而是類似招聘的志願軍,他們的戰鬥參與程度並無不同,有時更被編為在南洋雨林作戰的重要戰力。

1945年,陳金村進入高雄的左營海兵團受訓。他向BBC回憶道,與日本兵一樣,許多年輕孩子面對殘酷而嚴格的訓練。他細數教官的嚴厲訓練及處罰過程,宛如昨日:「那個訓練很苦、很殘忍。有人逃跑了,在車站被抓回來後遭到毒打,然後再繼續受訓!」

儘管訓練殘酷,他仍記得那些片刻的清閒。因為戰時台灣物資極度匱乏,「我們台灣人和一些日本人會一起去找酒精和米釀成SAKE(日本清酒)喝,真的很好喝!」

圖像加註文字,台籍日本兵攜帶的皮革包

訓練結束後,陳金村被分發至「震洋特攻隊」,這支部隊的性質類似於二戰知名的日軍自殺軍隊「神風特攻隊」的海軍版本。他提到,震洋艦隊的艦艇由簡單的木板製成,船上的唯一武器就是300公斤的炸藥。戰略是遇到敵軍船艦時,連人帶船一起衝向美國敵艦。

雖然老先生在回顧過去時情緒平靜,但根據他的回憶,這支軍隊任務執行時,船艙外會被封死,幾乎沒有逃生機會,進入船艙後便注定要衝向美軍艦隊,無疑是操作船隻的自殺隊,宛如當今新聞中的「自殺炸彈客」。這段經歷是陳金村最接近死亡的時刻,執行任務就意味著葬身大海。

或許是命運的眷顧,陳金村在1945年加入日軍八個月後,日本天皇於同年8月15日宣布投降,結束了他不到一年的日軍生涯,生命得以保全。

日本投降後,日軍及家屬陸續離開台灣。來台接管的蔣介石政府需要翻譯人員協助在台日本人(即灣生)離境,陳金村因此加入翻譯團隊。

之後他本打算前往大都市台中求職,但不久後台灣局勢開始混亂,1947年發生了「228事件」。目睹社會不平靜,陳金村決計搬回老家成婚,為了怕招惹麻煩,他將從軍時的文件及制服大多丟棄,只保留了一些最珍貴的物品,人生進入了下一章篇。

此後,他在台灣擔任過警員及刑警,並在30多年前退休安享晚年。如今兒孫滿堂,家族遍佈台美兩地的老先生表示,雖然在日軍服役僅有短短八個月,卻成為他一生中最深刻的回憶,作為日本兵的這段回憶甚至認同,並未在生命消逝。

圖像加註文字,2023年,「台灣‧沖繩戰爭記憶交流慰靈團」成立,台籍老兵、看護婦廖淑霞(右五)在日本沖繩島「平和之礎」二戰時期台灣戰歿者名單前合影。

特寫:我的「抗日外公」與日治下的爺爺

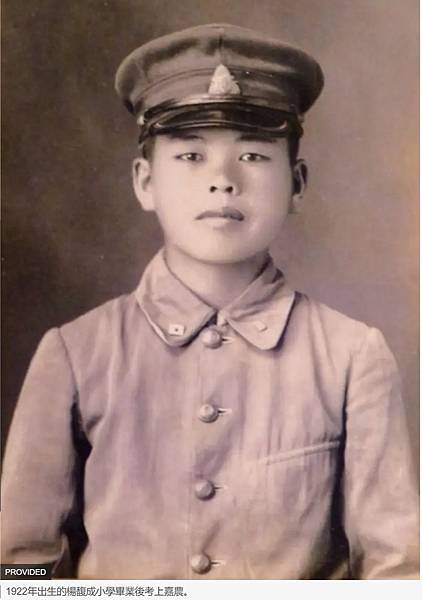

圖像加註文字,1922年出生的楊馥成小學畢業後考上嘉農。

陳金村表示,作為台灣人,自己也坦然面對同時擁有日本身份認同的事實。他認為日本與台灣的雙重身份認同在他這位殖民地成長的人生經歷中並不矛盾。

台灣史學者、國立台灣歷史博物館研究員陳怡宏告訴BBC,他的研究發現,日治時期的台灣老年人對於過往戰爭經驗的回應,常因語言而異:「我曾訪問過一位台籍日本學徒兵(1926年生),當我用中文訪問時,他表示當時是被迫接受洗腦。但當他接受日方訪問,使用日文回答時,卻堅稱自己是日本人,對日本的認同是理所當然。」

「他們的內心似乎同時運行著兩個系統,就像蘋果和安卓,對於認同哪一方,可能沒有標準答案。」陳博士告訴BBC。

許多分析也強調,當代台灣人的身份認同其實隨著政治環境的變化而變遷。例如,隨著台灣解嚴、民主化,再加上兩岸關係的演變,台灣人的身份認同經歷了激烈的波動。台灣政治大學民調中心的近期調查顯示,自認為台灣人而非中國人的民眾顯著增加。對於年近百歲的台籍日本兵而言,身為日本人或台灣人並不是「二選一」的問題,而是可以並存且沒有矛盾的選擇。

以陳金村為例,二戰結束後,目睹國民黨因國共內戰撤退至台灣。日語比華語(北京官話)流利的他選擇不高調公開自己曾經的日本兵身份,在台灣警界工作數十年,直到退休後才向外界透露自己的日本兵經歷。

據此,歷史學者陳柏棕便向BBC分析,台籍日本兵的認同並非單一,而是呈現多元且流動的特質。他們的參戰動機複雜,遠超「被迫」或「皇民化洗腦」的刻板印象。根據他與其他學者的口述歷史與研究,陳先生說,許多人因經濟誘因、家庭考量或個人志向選擇參戰:戰場工作的薪資遠高於當時島內一般職業,吸引年輕人為改善家計而參戰:或者是家庭策略,有些人向陳柏棕訴說當年主動加入日本軍隊或看護婦行列,是怕家中其他成員被徵召。

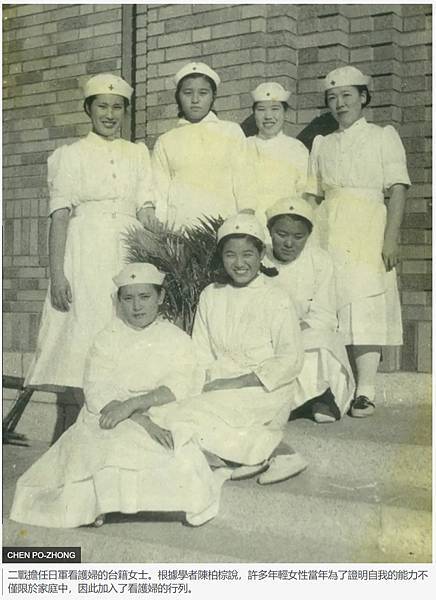

此外,也有些老兵表示當年將參戰視為學習技術的機會,因為在台灣殖民社會階梯往上爬並不容易。例如,當年有12-13歲的台籍海軍少年工志願前往日本協助製造戰機,從中不但可習得基礎工業技術,更可取得「高工」同等學歷。回台灣後,二戰後台灣國民黨政府對他們不甚信任,因此他們會自己去開設私人小廠,對台灣民間技術發展有所貢獻。陳柏棕說,也有部分女性選擇成為戰場看護婦、看護助手,試圖打破性別刻板印象,追求自我實現。

陳柏棕強調,這些故事顯示殖民時期,底層的人民在殖民體制下的選擇的「認同」(identity)多元,不管是要當日本人或台灣人時而充滿能動性與權宜(因為需要活下來),他們並非僅是日本皇民化下的受害者被殖民者,或被洗腦的日本皇民,而是以多元策略應對戰爭與殖民環境的挑戰。

關於這些台灣兵的台灣或日本認同過程,從另一位百歲高齡的台籍日本兵楊馥成老先生的生命經歷來看,又顯得更加曲折及複雜。

圖像加註文字,台灣前總統李登輝2018年到日本沖繩島參加二戰陣亡士兵的慰靈祭,替自己題字的慰靈碑揭幕致詞。

戰敗後的選擇

圖像加註文字,二戰時,楊馥成在新加坡麻六甲海峽的小島當兵,在本部時遇到負責衛生打雜的少年李光耀。

2024年,在高雄市外島「旗津」的沙灘上,一群老人千里迢迢從日本各地來到這裡,並非為了觀光,而是為了悼念80年前在前方海域戰死的親人和前輩。

在沙灘旁,有一個名為「戰爭與和平紀念公園主題館」的小博物館靜靜地矗立在廣袤的海岸旁,它由高雄市歷史博物館成立,委託「高雄市關懷台籍老兵文化協會」管理。博物館收藏了自二戰以來,被徵召至東南亞及中國大陸參戰的台灣兵的文史資料,包括看護婦、慰安婦及戰俘等當年留下的珍貴文物。

館方代表表示,每年至少會舉行一次紀念儀式,日本稱之為「慰靈」。由這些台日二戰士兵的親友與民間人士組成的組織,約莫數十人會風塵樸樸的來到這座小沙洲的海灘上悼念。

在這些人中,有一位正在與館方親切交談、操著台語的老先生引起了記者的注意。他名叫楊馥成,生於1922年,來自台南下營鄉,今年已經104歲,頭腦清晰、行動自如,完全不像已經年過百歲的高齡長者。如今,他在日本沖繩及台灣基隆都有居所,時常往返於兩地,含飴弄孫之外,也穿梭著保存台籍日本兵記憶的行動。

訪談中,楊馥成透過日語及台語等多種語言講述自己的生命軌跡。

原名楊清福的他童年時家裡講台語。他回憶起小學時的課堂,大家學唱《桃太郎》和《一寸法師》等日本童話及歌謠,而父親是貧窮農村中少數識字的人。因此,他與兄長自小便在日文與漢文雙語教育下成長。小學畢業後,他以優異的成績考入日治時期的名校嘉義農林學校(嘉農,日語稱KANO)。

畢業後,楊馥成原本想擔任公務員,但日本總督府實施志願兵制,鼓勵台灣青年參軍,1942年,楊先生決定報考軍屬。

他說,當時台籍軍屬的待遇比台籍志願軍更優渥,每月薪資200日圓,是教師的四倍。

日本厚生省資料顯示,從台灣兵徵召開始,當志願軍者有8萬多人,軍屬錄取則超過12萬人。

楊馥成回憶,當時他報考的軍屬單位有上千人報名,最終他以第一名的成績考中。1943年,他被派往當時日本控制的新加坡,加入日本軍政部的「南方派遣軍野戰貨物廠」,在此工作了整整三年。

他所在的部隊約十多人,駐紮在馬六甲海峽的一個小島,協助日本南洋軍隊在馬來西亞的物資補給,因此經常與當地華僑交易。楊馥成熟悉日文、漢語及台語,受到部隊高層器重。

楊老先生回憶,自己搭乘船艦「北光丸」前往新加坡的小島時,目睹其他日本船艦在美軍的攻擊下相繼沉沒,只有「北光丸」死裡逃生。後來的工作期間時常遭遇土匪及抗日游擊隊的襲擊,但完成任務後「還是很有成就感」。

值得一提的是,在新加坡本部中,有位負責管理衛生雜務的年輕人,竟是後來成為新加坡國父的李光耀。

1945年8月,日本投降。當時楊先生因在日本軍中獲得賞識,長官建議他隨日軍返回日本,認為如果回到台灣,面對的是剛打完仗的敵軍(即蔣介石的軍隊),「一定會吃虧」。但楊先生對於台灣擺脫殖民地的希望與興奮,讓他最終決定回到故鄉。

塔拉瓦環礁戰役前線圖像來源,Getty Images

圖像加註文字,1943年太平洋戰場上日軍在塔拉瓦環礁戰役中作最後抵抗,讓美國海軍陸戰隊付出沉重代價。

圖像加註文字,二戰後期,日本開啟太平洋戰場,戰場擴大,日本海軍急需建造各型戰機支援戰爭,但日本國內人員吃緊因此向殖民地徵用台灣國小的畢業生前往各地從事製造飛機等工作。被稱為「少年工」。圖為擔任少年工的洪先發。

回到台灣後,楊馥成目睹軍紀渙散的國民黨軍隊,感到失望。此外,剛到台灣不久的蔣政府對當年的台籍日本兵及台灣社會持有戒心,楊馥成對台灣政府的期待瞬間變成了失望。

「當時,國民黨發給我中華民國的戶籍時,我在心裡吶喊『我不是中國人』,那時我深深感受到身為台灣人的悲哀。」2020年,他在接受日本政論者矢板明夫訪問時如是說。

長官的提醒如同預言。1947年,楊馥成在基隆擔任「和平日報」記者,甚至被派駐到廣州採訪報導,直至廣州被共產黨軍隊攻陷,他隨國民黨軍隊搭船逃回台灣,途中差點被國民黨軍隊誤認為共諜而被扔下大海。不久後,蔣介石政府展開全台「掃蕩共諜」的行動,楊先生的老家鄉長被視為共諜處以死刑,他的房間也被搜出一本日語版的馬克思《資本論》,以「匪嫌」罪名判刑多年,總共被關了6年8個月。

出獄後,楊馥成透過當年在台灣嘉農工作的恩師介紹,先在台灣協助日本專家進行農業研究及交流,並自學農業知識,最終獲得日本特許大學的博士學位。楊先生說,1980年,他第一次隨台灣農業代表團訪問日本,當他抵達東京羽田機場時,回想自己在台灣坐了七年監獄,感動得流下眼淚,「自己終於回到了祖國」。

楊先生隨後與日本的老朋友及長官聯繫,之後由於自己的農業專長,他在1983年到日本駐菲律賓的大使館工作,協助當地的農業改革。

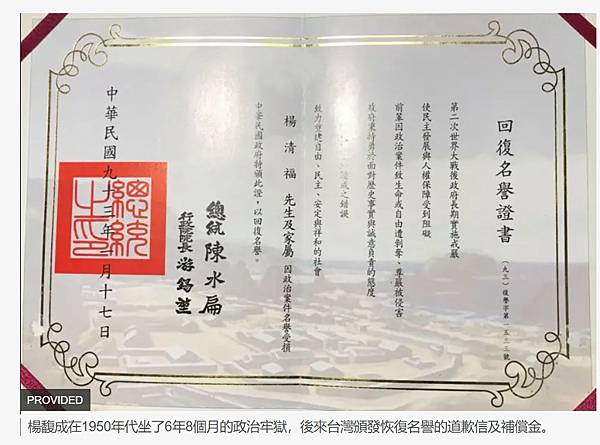

圖像加註文字,楊馥成在1950年代坐了6年8個月的政治牢獄,後來台灣頒發恢復名譽的道歉信及補償金。

1984年,楊馥成在菲律賓推廣的農業改革引起當地華人界的關注,中國駐菲律賓大使館因此邀請他前往中國大陸協助農產品研發工作。他原本只想待上一個月,但回東京後,受到以前嘉農的同學熱情邀約,他也認為自己的專業可以在中國大陸大展身手,就受邀前往大陸,成為當地最早的「台商」,還在北京結識了妻子張女士,生下一女。

然而,過去的20多年中在當地屢次遭遇商業糾紛的他損失慘重,最終返回台灣定居,同時在沖繩擁有居所。幾年前,他在中國出生的女兒與台灣人結婚,定居台灣,如今他的孫子與他相差了90歲。

這些年來,楊馥成曾透過訴訟要求日本承認台籍日本兵的國籍,但東京法院判他敗訴。然而,他心底仍想為二戰的台灣兵討回公道,認為「這段歷史不應被遺忘」。

戰爭中的女性:看護婦廖淑霞

廖淑霞圖像來源,BBC News Chinese

圖像加註文字,廖淑霞二戰期間於上海日租界中擔任看護婦,也就是護士工作。

台籍日本兵的戰爭經歷鮮少受到台灣史家之重視,其中的女性更是邊緣化。

如今仍活躍於歷史記憶抗爭舞台的台灣人廖淑霞「阿媽」(台灣對祖母或女性長輩的稱呼)是她們的代表。

廖女士1927年出生在台中,父親在上海經商。在完成日本小學五年級後,全家遷往上海的日本租界,繼續就讀日本學校。她從上海女子商業學校畢業後在東亞海運船公司工作,於1944年被日軍調至位於上海市郊的日軍1632部隊陸軍病院服務。在接受四個月的護理教育後,她正式成為日本赤十字社的「看護婦」,在上海照料從南洋或中國戰場前線送來的傷兵。

廖女士回憶道,當時她與同事必須在美軍空襲砲火下穿梭,抬著擔架運送傷患至醫院或防空洞,她是當年中國戰場上極少數的台籍女護士之一。

1946年,廖淑霞自上海返台後,與同樣曾擔任日本海軍的台籍日本兵楊秋標結婚,定居在台北,是台灣戰爭受難者對日本政府求償運動的核心人物之一。

數十年來,廖女士在台灣與日本之間奔波,積極參與索賠與抗爭運動,要求日本政府認可台籍日本兵的身份,並給予他們與其他日本二戰軍人相同的補償。她同時還擔任「台灣原日本軍人軍屬暨遺族協會」的常務理事,長期參與紀念活動,包括在高雄的慰靈紀念儀式與研討會等。

每次參加相關活動,廖女士都會穿上日軍看護婦的制服與小帽,袖口上別著醒目的紅十字記號。她表示,只要穿上制服,戰爭的記憶便會回來,陪伴她走入每一個紀念場合。

記者在高雄的慰靈祭現場訪問廖女士,年近百歲的她思路清晰,準備了數十份檔案及照片,詳細介紹自己的經歷以及對台日歷史政治的見解。廖女士身體硬朗,除了膝蓋退化,搭乘高鐵從台北南下到高雄對她來說並不是問題。經常陪伴她南下的外孫女婿向記者表示:「阿媽不僅是老兵活動的活躍人物,也是家族的中心。她的年輕朋友很多,每次都會來台北找她玩!」

日軍看護婦圖像來源,Chen Po-zhong

圖像加註文字,二戰擔任日軍看護婦的台籍女士。根據學者陳柏棕說,許多年輕女性當年為了證明自我的能力不僅限於家庭中,因此加入了看護婦的行列。

提及這幾十年來穿梭於台日之間的活動,廖女士展現出堅韌的信念。她對自己台灣及日本的雙重身份認同從未動搖,但她也多次拿出歷史書向記者強調,日本當時一些戰時錯誤的決策造成了船難,讓許多與她同期的年輕人葬身大海。每當提及此事,已過九旬的她依然深感痛心,背後是反映出她對台灣命運及和平的深切祈願。

根據高雄市關懷老兵文化協會,1944年11月10日,日本巡洋艦「護國丸」在長崎外海被美軍擊沉,300余人死亡,其中212名為台灣海軍特別志願兵,也是台灣海軍特別志願兵於太平洋戰爭中犧牲人數最為慘重的一次。

圖像加註文字,90多歲的廖女士寫下和平終戰的心願。

一段難以平衡的歷史記憶

二戰結束已經80年,但留下的傷痕及記憶依然影響著後代人的身份認同以及國際關係。

對此,台灣史學者陳怡宏向BBC說,戰爭通常是透過教育與宣傳來形塑對公民最大程度的國族認同,譬如二戰期間的日本政府以及戰後國民黨政府透過民族主義宣傳影響台灣人。

陳怡宏認為,或許台灣人可以從更高的普世(universal)價值及更具人性思考的角度來思考二戰與台灣歷史的意義,譬如,和平與戰爭的意義是什麼?戰爭時的罪行是如何發生,個人能否在戰爭時期保有自己的道德或良知人性?

但在這些問題背後,台灣社會對於日治時期的歷史以及經歷這段歷史的人物,包含台籍日本兵的歷史記憶都還存在激烈的辯論。

研究台灣史多年的陳柏棕向BBC說,長期受到中華民國史觀的影響,台灣忽略了八成台灣人的父祖輩曾經歷日本殖民統治的現實。台籍日本兵的歷史尤其複雜,因為部分人在中國戰場上與國軍為敵,導致紀念他們的行為在國族框架下充滿爭議。譬如,二戰結束後,剛脫離日本殖民統治的多數台灣人對於這場戰爭是「戰勝」還是「戰敗」呢?都還是個問題,如何平衡不同歷史記憶?這些問題至今仍未完全解決。

他說,即便20多年前,台灣中小學歷史課本開始出現台籍日本兵的身影,但他們的聲音仍然薄弱。電視劇《聽海湧》激發討論,令人欣喜,但尚不知道這個熱潮能持續多久。

高雄市關懷老兵文化協會也向BBC中文表示,關於「台籍日本兵索賠」相關議題,根據館方人員的研究,這一問題的根本原因,在於戒嚴時期國民黨政府因對日債務大於債權,選擇不理會日方提出的商討談判,進而導致相關補償權益未能獲得保障與落實。不過,該協會理事長朱家煌則對BBC表示,每次到沖繩的交流都能加深自己的信念,不僅要重建台灣近代戰爭史,也要讓台灣人反省戰爭,珍惜和平。 二戰結束80週年:「台灣籍日本兵」的雙重身份認同和難以平衡的歷史記憶 - BBC News 中文

二戰結束80週年:「台灣籍日本兵」的雙重身份認同和難以平衡的歷史記憶 - BBC News 中文 https://bbc.in/4khm9qi