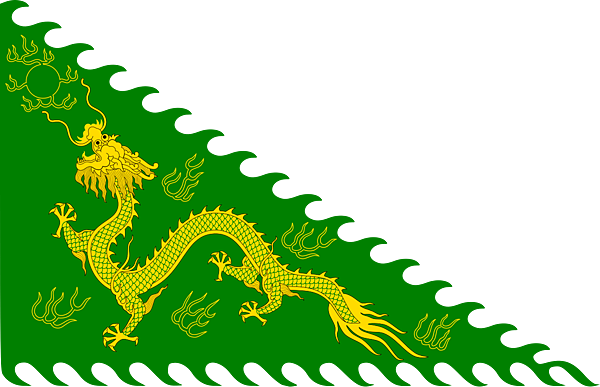

綠ㄌㄩˋ營(滿語:ᠨᡳᠣᠸᠠᠩᡤᡳᠶᠠᠨ

ᡨᡠ᠋ᡵᡠᠨ,穆麟德轉寫:niowanggiyan turun)是清朝的正規軍,由漢人編成,部分是為滿足京衛滿族生計,被強制出旗的漢軍旗人、下五旗旗鼓包衣、開戶人、抱養民子、旗下家奴。主要負責彌補八旗的不足和守衛國土。這些漢軍因使用綠色軍旗,故稱為綠營。在清朝大部分的時間裡它都是清軍的主力。

起源

清乾隆初年綠營總兵提督分布圖

清朝的興起是倚靠它強大的八旗軍力。隨著領土的擴大,清朝吸收了部份蒙古人與漢人的勢力,對此皇太極另外設立了蒙古八旗與漢軍八旗,用以壯大軍力並加強管理蒙漢臣民。

到了清兵入關後,雖然滿洲兵人數達十二萬,但兵力仍遠遠不足。為了加強對領土的有效統治,清政府招降明軍、招募漢人組織軍隊,以綠旗為標誌,以營為單位,所以稱為「綠營兵」,獨立於八旗軍。《清朝文獻通考》卷一八二稱:「八旗駐防兵由於世籍,綠旗各營兵由於召募」。[1]:112

興衰

在清朝初年,大多為漢人的綠營軍的職責尚只是鎮守疆土,但隨著八旗的腐化[2],綠營的重要性就日益加強。在三藩之亂中,清軍就是以綠營為骨幹,先後派遣了四十餘萬綠營兵作戰。[3]在往後的大小戰爭中,綠營也是清軍的主要構成部分。但隨著太平日久,綠營內部也開始出現鬆弛腐化的現象。綠營的腐敗主要表現在空額嚴重和指揮不靈這兩方面。與八旗兵相比,綠營兵薪餉偏低,僅夠個人糊囗,不能兼顧家屬,因此違禁「兼習手藝,或做小貿供籍幫貼」的現象十分普遍。綠營腐敗情狀,日甚一日,到了乾隆帝閱兵時,所見已是「射箭,箭虛發;馳馬,人墜地」[4]。道光十三年(1833年)御史俞琨揭露:「各營積習,或以虛名坐扣丁糧,或以家僕濫充伍籍。」即使在清廷眼皮底下的直隸地區,也由於綠營「兵額多虛」、「存營十不及五」,[5]清廷鎮壓白蓮教起義時,已不得不憑藉鄉勇和團練。到了兩次鴉片戰爭和鎮壓太平軍之時,「國家養綠營兵五十餘萬,二百年來所費何可勝計」,[6]張集馨記鴉片戰爭期間,福建水師的戰船都被租給商人販運大米。[7]陝西道監察御史杜彥士指出:「夷船所以停泊無忌者,由於水師員弁收受陋規,每船得洋四百圓、六百圓不等。船上煙土,皆營弁包庇販賣。」綠營喪失作戰能力,「無事則游手恣睢,有事則雇無賴之人代充」,上陣一觸即潰。[8]江忠源總結綠營的弊端時說:「其弊在兵不用命,將不知兵,兵與將不相習,將與將又各不相干,遂至潰爛,不可收拾。」[9]自此大清朝廷逐漸依賴如湘勇和淮勇等鄉勇,且同治年間開始多次裁減綠營,致使綠營的重要性逐漸減弱。百日維新時朝廷新編全西式訓練的新軍,自此綠營便等同名存實亡。後來至民國初年,綠營被改編為警察性質的地方治安衛戍部隊,成為民國時期警察的濫觴。

編制

綠營完全由漢人組成,編為標、協、營及汛。士兵為世兵制,父死則子繼,由漢人統帥。綠營的官階大致上依照明朝的制度,由高至低分別為提督(省/標)、總兵(鎮)、副將(協)、參將(營)、游擊、都司、守備(地方)、千總(駐點)、把總。綠營在北京的稱「巡捕營」,又稱「京營」,隸屬於步軍統領[10]:5。

提督全名為「提督總兵官」,統領一省綠營,受文官總督、巡撫所節制。各省兵力大小不一,由萬餘到六七萬不等;提督之下為總兵,主管一鎮的綠營,兵力從千人至兩三千人不等;再下面的為副將,管理一協的兵力,約數千人左右;副將以下就是參將、遊擊、都司、守備,所統轄的稱為營,兵員數量各有不同;在最下面的為千總與把總,負責統領一汛,也就是一個駐地,士兵由十數名到上百名都有,後來更設有「外委千總」與「外委把總」,設在他們之下,職位與千總、把總相同,但薪俸較低。

另外從總督到總兵都有自己直屬的綠營兵,稱作「標」,如「督標」(總督)、「撫標」(巡撫)、「軍標」(四川、新疆將軍)、「提標」(提督)、「鎮標」(總兵)、「河標」(河道總督)、「漕標」(遭運總督)。[11]:2標以下設「協」,副將統之;「協」以下設「營」,參將、游擊、都司、守備分統之;「營」以下設「汛」,千總|把總、外委分別統之。[12]:2「標」的統領官稱「中軍」(地位相當於現代的衛隊隊長及副官長),督標中軍由副將擔任,撫標中軍由參將擔任。

綠營兵多數為步兵,有戰兵、守兵、馬兵與水兵;戰兵、守兵全是步兵[13]:1。常用武器有刀、槍、矛、箭這些冷兵器,但也有如鳥槍、虎蹲炮、抬槍甚至火炮的熱兵器,可是他們的裝備與待遇明顯比八旗差。

綠營發展到康熙年間已成為一個嚴密的制度,將兵由兵部直接統轄,將領無法直接統兵,兵卒平時分派各地作為差役,戰時才臨時分發給將領,令到將不知兵、兵不知將,有效地防止軍人擁兵自重。

馬兵為騎馬的部隊,步兵為步行的部隊,守兵為後勤部隊,馬兵和步兵又統稱為戰兵。

兵力

各省綠營分以鎮為最高戰略單位,以營最基本單位。

按照《乾隆大清會典則例》,清代中葉全國綠營分為六十六鎮、一千一百六十九營(其中標營三百三十六個、同城協營六個、同城營四十四個、分防協營一百六十九個、分防營六百一十四個),兵員共計648,345人,分布在內地十八省各城要害,可謂星羅棋布。1812年,全國綠營兵凡861,671人

綠營 (清朝) - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/4etkPgL

-----------------------

清代勇營

山東近代史舊軍建制

1840年鴉片戰爭以後,八旗兵與綠營兵已不堪用,太平天國興起,清廷諭令各省舉辦團練「助剿」。曾國藩在湖南募團丁為官勇,訂營哨之製,糧餉取自公家,稱「鄉勇」或湘軍,是為鄉團改勇營之始。太平天國革命失敗後,清政府於各省險要處留勇營駐防,稱防軍。同治年間,又在綠營兵內挑選士兵,改用新式武器加以訓練,稱“練軍”,其營製餉章全仿湘軍,任務與防軍同。自1862年(同治元年)到1895年(光緒二十一年)中日甲午戰爭結束,防軍與練軍成為清政府的主要武裝力量,有事出征作戰,無事分地防守。

一、防軍

1853年(鹹豐三年),山東巡撫李、張亮基為鎮壓農民起義軍,令各地招募勇丁,或數百人,多者千人。惟道員黃良楷帶誠勇3000人為一軍,戰事結束後即遣撤。

1863年(同治二年),山東巡撫閻敬銘派副將陳錫週、參將安延德、遊擊王新安等赴湖南招募楚勇6營3000人,隨升任山東按察使丁寶楨來山東。

1865年,新任按察使潘鼎新率鼎字軍淮軍10營及親兵1營、馬隊2營共6000人來山東。

1867年,為對付捻軍的馬隊,巡撫丁寶楨派員赴黑龍江、吉林招募西丹(滿洲八旗餘丁),購買馬匹,組成馬隊12營(每營250人),共3000人。

1863~1868年,山東按楚軍營製餉章先後招募了濟字營、東字營、振字營、吉勝營、常武營、平字營、紳字營、培字營、精健營、健武營、武勝營及利捷水師營等50餘個勇營。 1869年捻軍失敗後,清政府為減輕財政負擔,裁撤38營,黑吉馬隊除部分調京外亦皆裁撤。潘鼎新所部淮軍,分別調赴陝西和遣回安徽。 1876年(光緒二年),只剩下王正起部振字12營4000人,莫祖紳部紳字3營1000餘人,李培榮部培字4營1500餘人,以及濟字營、精健營和利捷水師營。

1884年,新任山東巡撫陳士傑奉命率在郴州、桂陽等地編練的廣武軍中、前、左、右、後5營,副中營兩哨,砲隊左、右2營來山東,共計正勇3200名。 7月,光緒帝諭陳士傑:「山東防勇兵力尚單,著陳士傑於該省腹地各郡,酌量抽調練軍、勇營,或迅速增募,即行妥籌辦理,總需添萬人,期於戰守確有可恃。 。

1886年,張曜調任山東巡撫,率所部嵩武軍中、前、左、右、後5營,嵩武親軍中、右、後3營,驛武馬隊前、左兩營,官兵共4490名,由新疆隨調入魯。是年,裁撤廣武軍中、左、右、後4營。

1894年,中日甲午戰爭爆發,山東巡撫李秉衡奉命增兵加防。除原有各營照舊分防外,增設東字練軍1營,東字中軍5營,又馬隊兩營,正軍5營、副軍5營,撫標親軍1營,濟康中、副中、前、右4營,新魁黔勇5營,開字5營,福字親軍3營,定字5營。新舊防勇達80餘營,共3萬餘人。 1895年戰爭結束後,即開始裁撤,到1897年,已陸續裁1.6萬餘人,尚餘30餘營。袁世凱於1900年接任山東巡撫時,全省仍有防勇34營。袁將其中的20營裁並改編成新軍,其餘14營改編成左、右翼防軍各4營,分屬曹州、兗州兩鎮總兵統帶;沿海防軍4營;撫標左、右2營。

1903年,山東巡撫張人駿將海岸防軍中、左、右3營改編成馬隊正營、步隊中營。全省共有馬、步、砲隊32營和利捷水師營。

二、練軍

1867年(同治六年),通商大臣崇厚派洋槍隊500名至煙台助剿捻軍。此後,山東各鎮開始挑兵到煙台訓練洋槍。當年登州鎮標、文登營、寧福營共撥馬步兵523名赴煙台操練。 1869年,巡撫丁寶楨整頓綠營,抽調馬隊2營兵500名集中省城訓練。 1891年(光緒十七年),巡撫福潤從曹州鎮標中調練步隊中營;1893年,從撫標中調練步隊左營。 1894年前後,從各鎮和撫標中挑選士兵編成練軍的有:東字練軍1營,登榮練軍1營,東昌練軍馬隊1營,曹州練軍3營、馬隊1哨,臨清營練軍122名,單縣馬隊1營,沂州營練軍101名,青州旗兵營馬隊1營,共約3500名。 1897年裁來1900名。

清代勇營_百科全書_烽火HOME https://bit.ly/3ZqtL2k

-----------------------

眾所周知,清朝是藉由武力建立的王朝,清軍是清朝統治天下的基本力量,其中滿族建立的八旗軍扮演著重要的角色;不過,我們在看電視劇時,常可以看到清軍中的軍服,分為胸前有寫「勇」和寫「兵」的,這又分別代表了什麼呢?其實,一字之差,待遇天差地別。

清朝是藉由武力建立的王朝,清軍是清朝統治天下的基本力量。(圖/翻攝自百度百科)

清朝是藉由武力建立的王朝,清軍是清朝統治天下的基本力量。(圖/翻攝自百度百科)

要解釋這個「勇」和「兵」的差別,必須從清軍的組成說起;清軍中的兵包括前期的八旗和綠營,清軍入關的時候,八旗都是滿人組成,也就是所謂的八旗子弟兵;綠營則是以漢人為主,順治初年,清朝在統一全國過程中將收編的明軍及其它漢兵,參照明軍舊制,以營為基本單位進行組建,以綠旗為標誌,稱為綠營,又稱綠旗兵。

清軍入關的時候,八旗都是滿人組成,也就是所謂的八旗子弟兵。(圖/翻攝自百度百科)

清軍入關的時候,八旗都是滿人組成,也就是所謂的八旗子弟兵。(圖/翻攝自百度百科)

清朝中期以前,八旗和綠營尚稱精銳,但以後承平日久,營務廢弛,日趨腐敗。在清朝中期和晚期,八旗兵和綠營兵已經不堪重用,於是就開始招募一些地方部隊,簡稱為「鄉勇」;鄉勇在綠營之外別自成營,隨軍戰守,時稱「勇營」,從此相沿成例。但在咸豐以前,勇營額數多寡不定,武器更是良窳不一,沒有創建營製,有事招募,事後即予裁撤,不過是一種臨時性質的非正規部隊。

綠營以漢人為主,又稱綠旗兵。(圖/翻攝自百度百科)

然而古代封建社會階級森嚴,當兵的也一樣,正規的兵瞧不上鄉勇,鄉勇也知道自己的身份,所以看到兵過來一般會迴避,甚至轉身就跑。所以胸前有寫「勇」和寫「兵」,待遇和階級是差很多的,只不過清朝雖將八旗兵視為子弟兵,給予旗人豁免稅賦與勞役,但優惠政策造成了旗人的日漸頹廢,致使其後代騎射荒廢,八旗兵到清朝後期根本是寄生蟲,一點戰鬥力都沒有。

清朝招募一些地方部隊,簡稱為「鄉勇」。(圖/翻攝自百度百科)

但鄉勇在清朝中晚期越來越重要,太平軍起義後,咸豐二年(1852) 曾國藩在原鄉勇基礎上創建營哨之制,編練了一支有獨特制度的正規軍,稱為湘勇,通稱湘軍。咸豐十一年(1861) 李鴻章遵照湘軍的營制、營規組建了淮軍。隨後其他各省也相繼招募鄉勇,仿照湘軍營制編練部隊,使勇營成為鎮壓太平軍和捻軍起義的主力軍。經歷了一系列發展變化後,鄉勇成軍的「勇營」,最終代替了綠營兵,成為清代後期鎮壓反抗和維護統治的極為重要的武裝力量

清軍衣上的「兵」和「勇」有何差別? https://bit.ly/4esBDVc

--------------------------

勇營,出現於雍正、乾隆年。起初並無制度可言,一般為戰時募集,事畢解散,影響有限。曾國藩創建湘軍、制訂勇營制度後,勇營異軍突起,取代八旗、綠營,成為晚清國防力量的主體。

勇營的起源

有關勇營起源的問題,學術界的看法並不一致。一說為勇營始出現於乾隆五十二年(1787)福康安鎮壓林爽文起義之戰;也有說法認為為勇營「為應太平軍之際會而形成」。其實勇營早在雍正年間就已經出現,當時稱為防軍。防軍是清初分佈地方的、在八旗與綠營之外的非正規軍隊,兵員都是專徵將帥臨時招募的,數量多少不定,戰時隨清軍出征,戰後即撤。[1]

勇營制度的創立

雖然勇營存在的時間不短,也曾立過戰功,偶爾露嵥嶸,但它一直只是清軍的附庸。據《清史稿》載「額數之多寡不齊,器械之良窳不一,餉章之增減不定,良以聚散無恆,故與額兵迥異,無編制之可紀。」由此可見,直到曾國藩建立湘軍時,勇營才正式的製度化,規範化。

勇營制度的影響

作為清軍編制中的後起之秀,勇營曾在鎮壓白蓮教起義和太平天國起義中發揮重要作用。

勇營在鎮壓白蓮教起義中一戰功成,遂名著於時,「各處俱設有鄉勇名目」。因而在太平天國起義初期,勇營即出現大量。鹹豐三年(1853), 向榮所統「兵勇二萬」中,有張國木樑之捷勇、福興之廣勇以及廣西勝勇、湖南彪勇、四川義勇等勇營萬餘人,人數超過清軍。[1]

和湘軍一樣,淮軍也是在鎮壓太平天國農民起義過程中出現的一種應急募集而成的地主階級的地方性武裝力量,也是一種勇營組織。 它是繼湘軍之後晚清勇營的另一個重要武裝。[2]

發展與衰落

湘軍崛起之前,那麼多的勇營在同太平軍的爭戰中,與清軍一樣碌。但勇營體制創立後,勇營不復存在是以前的勇營了,而是以湘軍為代表的新勇營了,「是以所向有功」。薛福成曾言:曾國藩「所以能成殄寇之奇功,擴勇營之製也。」 事實上,曾國藩「擴勇營之製」所產生的影響一直持續到清朝滅亡,撲滅太平天國起義只是其最直接、最切近的影響,而其間接的或更深遠的影響則有下列幾方面: 首先,主導晚清軍制及其變革。勇營體制創立後,雖因各地勇營紛紛採納,甚為流行,但由於不為清軍所接受,所以未能成為當時軍制的主流。有趣的是,它對清軍的滲透卻正是在清廷努力改變「勇漲兵消」局面的過程中實現的。早在咸豐末年,鑑於勇營的不斷壯大、綠營的日漸疲弱,清廷就“屢令統兵大臣以勇補兵額”,企圖通過以勇補兵達到削弱勇營、擴充綠營的目的。然而,隨著第二次鴉片戰爭的失敗,清廷也意識到此舉並不能從根本上解決綠營的疲軟問題,欲自強,必先練兵,於是決定“以直隸額兵酌改練軍” 。

同治四年(1865),「兵部、戶部諸臣會議選練直隸六軍,始定練軍之名。各省練軍乃踵行之。練軍雖在額定製兵內選擇,而營哨餉章,悉準湘、淮軍制。所用的軍制是勇營制度。在編練練軍的同時,因勇營鎮壓捻軍的軍務告竣,清廷不得不考慮其去留。清廷的本意是全部遣撤,但因綠營形同虛設,練軍又未練成,而勇營“誠為勁旅”, 清廷不得已在裁撤之餘,保留了一部分,“於直隸、 江淮南北扼要之處,留勇營屯駐,遂有防軍之稱。

據《清史稿》記載:練軍“屯聚於通都重鎮”,“重在屯防要地,其用亦與防軍同”。 可見,防軍與練軍一起構成了晚清國防力量的主體。 「其後綠營兵屢加裁汰,各省衛戍之責,遂專屬於防、練軍。光緒中葉後,防、練軍改為巡防隊。

宣統時期,各省巡防隊猶都還未裁盡。防、練軍仍然是清末清軍的主力,而它們的軍制又都是勇營制度,所以勇營制度其實成為晚清軍制的主流。在此期間,清政府曾推行軍制改革,以西方近代化的軍事制度編製新軍。但新軍的軍制仍受到勇營制度的影響,表現在其營制、餉章有參酌勇營制度之處;勇營的兵為將有特性也為新軍所繼承,造成後來的軍閥割據局面。可見,勇營制度對晚清軍制的影響很大,扮演主導的角色。而它從體制外進入到體制內,也使清代軍制經歷了一個由八旗綠營制度而勇營制度、而新軍制度的嬗變歷程。[2]

隨著後來清末新政的推行,新軍的地位逐漸提高,漸漸取代各舊營軍隊,勇營也由此開始徹底退出歷史舞台

勇營_百度百科 https://bit.ly/3XJlXaC

------------------------------------------

鄉勇是清代的一種武裝部隊,道光30年(1850年)以前的鄉勇是臨時招募的地方武裝輔助部隊,沒經過訓練,即非正規軍,類似現代民兵。他們隨軍戰守,各自成營,稱勇營。勇營只在戰爭發生時才臨時設立,戰爭結束後勇營即解散。清朝鎮壓太平天國後一些勇營轉變成陸軍建制。[1]

源起

雍正八年(1730年),鄂爾泰鎮壓烏蒙部落時招募了一些鄉兵,但旋募旋散,非經制之師。乾隆五十二年,福康安徵鄉勇彈壓林爽文,嘉慶年間鎮壓川楚白蓮教起義,清廷除了命地方舉辦團練外,還招募鄉勇。從此相沿成例。

咸豐二年(1852年)曾國藩在鄉勇基礎上創建湘勇,定兵制,稱練勇、勇營,即後來的湘軍。咸豐十一年(1861年)李鴻章組織鄉勇創建淮軍。湘軍、淮軍等勇營在鎮壓太平天國和捻亂戰鬥中逐漸壯大,甚至在鎮壓的過程中取代綠營和八旗成為清軍主力[2]。這些勇營在太平天國被鎮壓後成為清朝的正規軍,清朝將原本屬於湘軍與淮軍的勇營稱為防軍,這些部隊繼續保留,直到清末。民國初年軍閥割據,土匪橫行,地方士紳仍保有鄉勇的地方武裝組織

-----------------------

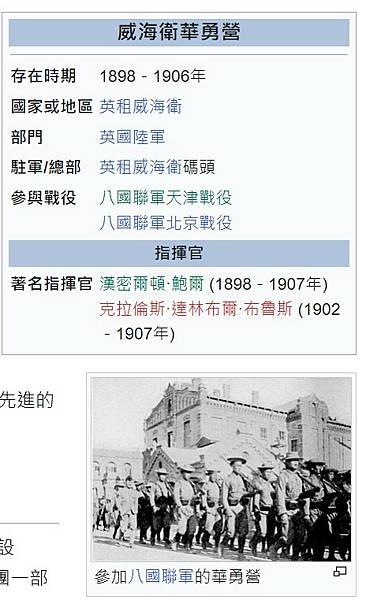

威海衛華勇營,是1898年英租威海衛之後,英國為了負責威海衛的防務與治安而成立的一支軍隊。

體制

華勇營尉級以上軍官均由英國正規軍調任。

兵力

約一千名中國籍士兵,主要由山東、直隸等地招募而來。

裝備

華勇營裝備精良,清一色配備馬提尼-亨利步槍,並配有當時最先進的馬克沁機槍。

戰績

威海衛位於今山東威海,原為石落,明洪武三十一年(1398)設「衛」,稱威海衛。華勇營曾在義和團運動期間,作為英國軍團一部參加了八國聯軍天津戰役、北京戰役。[1][2]:51-84

評價

在1900年協助八國聯軍占領北京城後,獲得聯軍的讚許。當時聯軍記者寫到:「對於這一支新建的團隊的表現,有些人真是相當擔心。但是,不能懷疑的卻是,他們只要有打仗的機會,就打得很好。」[3][4][1]

解散

華勇營在八國聯軍之役的表現受到英國正面評價,但是英國由於下列因素決定解散:[2]:74-75

威海衛於1901年轉隸英國殖民地部,英國評估後認為威海衛不需要軍隊,而由英國殖民地部組織當地力量維持治安。

國際情勢變化。英國1898年租借威海衛是為了制衡俄國駐軍旅順的行動,然而1902年英日結成同盟;1905年日俄戰爭之後日本接管旅順,英國不再需要威海衛用以制衡俄國

威海衛華勇營 - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/3LPFkIf