退耕還林→退林還耕 中國遇上糧食危機?

中國新聞組/整理 2023-05-17 02:00 ET

成都天府環城綠帶道路旁的綠地,已經平整為耕地,即將被種上糧食作物。(取材自微博)

中國推行20多年的「退耕還林」政策近期大逆轉,不顧早已變遷的時代背景,這一波強迫復耕的大秀,讓人不禁要問,難道一再宣稱「端穩14億人飯碗」的這座「大國糧倉」,遇上了難以啟齒的糧食危機?

多位四川省成都市民近來反映稱,自己住宅小區附近綠地及環城生態公園的綠化植物突被拆除並改種農作物,「公園城市」一夕間成「田園城市」;而依官方計畫在100公里綠道開闢10萬畝稻田,一年能賺7700萬元(人民幣,下同,約1105萬美元),但要442.8年才能回本。不少網民嘲諷「這壯舉比秦始皇修長城還偉大」;部分外媒與學者也不看好,預測「退林還耕」運動將失敗收場。

山坡旱地 種上水稻

今(2023)年4月以來,多位成都市民在當地問政平台反映,周遭的綠色植物不知何時一批批消失,換成小麥、玉米等農作物。美國之音報導,除了成都,河南等地基層政府也傳出大推「退林還耕」運動,不僅剷平樹林果園改種糧食,還把水稻種到山坡旱地上,以盡量多種,確保糧食安全。推行多年的「退耕還林」政策疑退場,由「退林還耕」取而代之。

在問政平台及微博上,多位網民上傳當地林地被改為耕地的照片,其中包括,河南省近200名地方公務員帶頭將整片樹林連根拔起,並填平周邊水塘濕地,以便重新整地,改種糧食。

四川成都的作法最為極端,當地政府於2017年斥資341億元修建上百公里長的「環城生態區綠道」,原定今年底完工,但4月底,剛植栽好的綠化植物被以「復墾復耕」為由剷除。網路上流傳的照片顯示,幾近完工的生態園、荷塘等設施,竟又成一片荒地,總面積高達10.1萬畝,引發網民「浪費公帑」的批評聲浪。

對此,「中國網」先後刊文表示,成都多處拆綠還耕,屬於按照政策要求推動復耕,的確會鏟掉繞城綠化帶,但不存在違規。涉及整改項目的土地「從一開始都是耕地,復耕復墾的『復』字就是恢復的意思,並不涉及土地性質的改變」,且成都多地也在推動「復耕復產」,該綠道工程的金額也不如外傳得那麼高。

2022年4月,成都環城生態區範圍內的基本農田保護界樁。 (取材自極目新聞)

2022年4月,成都環城生態區範圍內的基本農田保護界樁。 (取材自極目新聞)

網諷:壯舉舉世無雙

但許多中國網民不買這筆帳。有網民說,成都環城生態公園100公里串聯起121個公園卻「被復耕」,「花了341億打造的天府綠道公園,得收多少大米才能回本?」他算了一筆帳,以一畝水稻可獲770元利潤計算,在不算地租的情況下,10萬畝地一年能賺7700萬,但這要442.8年才能收回公園成本。

「這沒有算復耕的費用,拆遷,養田培肥,引水等等。僅僅就是在正常的稻田上種水稻。就算雙季種植,也是同樣利潤也要2214年。」這位網民最後無奈的吐槽:「真是千秋萬代子子孫孫的責任啊。這算是舉世無雙的壯舉啊!比秦始皇修長城還偉大」。

網名「查言觀瑟」的博主5月9日在百度發文質疑說,既然缺糧,為何不把全中國各地大量的高爾夫球場拆掉,復原為耕地?一來永續發展,還能減少為維護球場所浪費的大量化肥及水資源。這項主張獲得不少網民支持,但也有人留言揶揄:「高爾夫球場是貴族休閒玩樂的地方,誰敢動?」

自由亞洲電台報導,部分地區還疑似出現「退路還田」的「進階版」政策,有網民發文稱,近日一鄉幹部到當地辦事時在辦公室說,現在的鄉鎮幹部真累,退耕還沒結束,馬上又要搞「退路還田」。這讓發文者大吃一驚,「怎麼又冒出個『退路還田』新詞語呀」,通村通組公路還馬上面臨「大手術」。

湖北省黃岡市農民齊大利說,數十年前,當地政府根據上級政府「修路致富」指示,在村與村之間的農田開闢道路,方便將農副產品運往城市,現在卻說這些路屬基本農田,要恢復農田。「這真是瞎搞,把老百姓搞慘了。」他說,村與村通公路是一件好事,老百姓運生產材料,生活慢慢好起來了,現在又說要把路挖了種地,「真是瘋了啊」。

有的小區附近的綠地和環城綠道被拆除,馬上要種上玉米等作物。(取材自微博)

有的小區附近的綠地和環城綠道被拆除,馬上要種上玉米等作物。(取材自微博)

學者:違反農業常識

美國之音引述旅居德國的水利工程專家王維洛表示,從近期中國網路流傳的大量視頻來觀察,中國各地這一輪「退林還耕」的運動,不僅手段粗糙,且違背了耕種前、應涵養地力的農業常識。例如有一段影片中,農民在插秧前拚命往土地上撒石灰,意在減緩土壤中的鎘的釋放、減輕上面種的莊稼的鎘含量,這是一種投機的耕種方式,不是在治理土壤的污染問題。

中國政府的「退耕還林」政策始於1999年,當時是為解決盲目毀林開墾亂象及陡坡、沙地耕種所造成的水土流失、洪澇、乾旱與沙塵暴等現象,而將種植效率較低的土地陸續停耕,恢復植被。

不過,這項政策在中國國家主席習近平多次強調「中國人的飯碗要牢牢端在自己手上」的號令下已明顯轉向。

今年初,各級地方政府還傳出先後組織「農業綜合行政執法」隊伍,也就是俗稱的「農管」,他們擁有自己的制服、車輛與執法裝備。官方稱這是由原來的種子、農藥、獸藥、飼料、農機、農產品質量安全等多個領域的執法隊伍整合而成的隊伍,但這群「農管」近日密集下鄉,粗糙的執法被村民形容為「村霸」,也不免讓人聯想是否與執行「退林還耕」政策有關。

凸顯政府糧安焦慮?

位於台北的政治大學國際關係研究中心副主任王信賢指出,中國「農管隊」的雛型早在2018年就已出現,估計全中國總計有8.2萬名在編在崗的農業執法人。在中國經濟放緩、政府裁員額度達5%的大環境下,農管執法隊伍卻逆勢崛起,代表中國打算加強農村的維穩。

「退林還耕」運動則凸顯中國政府對國際局勢與糧食安全的焦慮感。王信賢表示,今年的預算裡頭代表安全的預算也增加很多,糧油物資儲備支出增幅是最多的13.6%,按照中國自己的定性,就是說,一旦發生衝突被封鎖的時候,其必須自給自足,這是習近平非常重視的一件事情。

農民稱官方正以「退路還田」名目在橋上鋪土種植農作物。(取材自微博)

農民稱官方正以「退路還田」名目在橋上鋪土種植農作物。(取材自微博)

政治力強迫復耕 學者:魔幻劇

中國真的存在糧食危機嗎?5月11日,國家糧食和物資儲備局長叢亮在國務院新聞辦召開名為「保障糧食安全,端牢中國飯碗」的發布會上表示,中國糧食生產實現「十九連豐」,總產量連續8年保持在1.3萬億斤以上,口糧自主率逾100%,人均糧食占有量480公斤,也高於國際公認的400公斤安全線。

但叢亮也坦言,中國糧食應急保障體系仍存在薄弱環節,到2022年底全國應急加工能力每天可達164萬噸,只能滿足全中國人民2天的需要,可見中國糧食危機問題仍不可小覷。

報導指出,無論「退林還耕」的背後動機為何,多數分析人士都對此一最新政策不表樂觀。

湖北學者賀海波5月11日透過觀察者網發表文章稱,各地「退林還耕」是在上演一幕幕「讓人頗感魔幻的現實劇」。根據他實際的田野調查,當局要求農民開墾貧瘠的土地,不僅違背自然常識,還禁止農民種植收益較高的經濟作物,反而要賠錢改種糧食,更是違背經濟常識。尤其已經習慣城鎮生活的年輕農民還要被迫回鄉種田,這也違反農民生活常識。

賀海波並表示,地方政府為了擴大耕地的政治任務,不惜祭出補貼,還號召不懂農業的地方官自己下地幹活,反招致群眾「作秀」的惡評。

美國東北大學財務金融系教授邱萬鈞則批評,中國的做法是「頭痛醫頭,腳痛醫腳」,完全無視「退耕還林」是基於土地貧瘠、種植效率差或污染等因素,如今反用政治力強迫復耕,效果堪慮。

邱萬鈞表示,「一旦這個土地已經不是農業用途的情況下,你要改成農地,有一定的困難,到時候能不能真的種植出來品質良好,甚至於說安全的糧食,都是一個很大的疑問」。

網民貼出照片,諷「水稻插秧機到了路上但忘了關了」。(取材自微博)

退耕還林→退林還耕 中國遇上糧食危機? | 透視中國 | 中國 | 世界新聞網 https://bit.ly/3PjSXSZ

-------------------------------------------------

退林還耕淪官僚主義 學者:基層上演魔幻現實劇

2023-05-11 17:30 中央社/ 台北11日電

一會退耕還林,一會退林還耕。(取材自微博)

越來越多有關中國「退林還耕」的荒謬施政浮上檯面,熟悉農村治理的學者說,為了保耕地紅線的政策,基層上演了一幕幕讓人頗感魔幻的現實劇,不但違背常識,整治出來的土地也沒人想耕種。

陸媒觀察者網11日刊出湖北第二師範學院新時代基層治理現代化研究中心教授賀海波的文章,談他今年在各地看到種種缺乏效益的「非農化非糧化整治」情況,基層幹部也抱怨不已。

中國國務院2020年發布通知,表示「堅決制止耕地非農化行為」,意思是不可以違法占用耕地做非農利用。

賀海波舉例,有3個省的村鎮分別接到任務,要限時完成上級賦予的整治土地面積,甚至有國土部門3月底下達災毀地補充390餘畝的任務,要求5月5號就要都種上早稻。

其中一名社區書記說,讓農民砍樹還田,農民不理解,鄉村幹部有時還要請農民吃飯,給農民送禮。一名鄉鎮黨委書記說,河灘地本來很適合養鵝,現在整治過來種地根本沒有什麼收成。

賀海波說,這些整治任務違背了自然條件的常識,因為最先被農民棄耕的土地必定是無水無路或易遭水淹的貧脊土地,現在整治了也不會有收益;違背了經濟學的常識,因為「不算經濟帳、只算占補平衡帳」,要農民把幾百畝的果園經濟作物拔掉改種主糧、要鄉村幹部花大錢將荒地改種主糧。

他反問,農民的家庭生活方式已經產生巨大的變化,要他們重新返鄉耕種幾畝整治過來的薄田,有的還是劣質田,有多少收入可言?

賀海波指出,很少有農民願意耕種這些土地,但鄉村幹部又不能不完成政治任務,只好拜託大戶耕種並給予補貼,實在沒辦法就由幹部自己下地來耕種。

文章說,中國政府在2006年提出「18億畝耕地紅線」的說法,當局認為這是確保2030年前糧食自給率達到95%以上必須保留的耕地面積;加上國際形勢複雜,俄烏戰爭持續、台海局勢趨緊,「更是需要中國碗裝中國糧」。

不過,城鎮化過程消耗了大量耕地,搬空的山區村莊即使還耕也因缺乏照看而收成不佳,「當地鄉村幹部只好花錢請人撒些草種或油菜種子,任其自生自滅,先過了衛星圖片這一關再說」。

賀海波還提到,層層追責的壓力型體制之下,加上衛星圖比對等數位工具的濫用,形成了數位官僚主義,也造成了種種不合理的荒謬情況退林還耕淪官僚主義 學者:基層上演魔幻現實劇 | 大陸傳真 | 兩岸 | 聯合新聞網 https://bit.ly/443FmUb

---------------------------------

「退林還耕」進入城市? 成都廣場挖草坪移植玉米苗竟是「種錯了」

編輯:蔡斯媛 2023-05-31 17:42

退林還耕

因為擔憂開發過度造成水土保持不易,引發重大災害,中國從90年代末期就強推「退耕還林」政策,至今20多年。但日前中國農村部又將政策大逆轉,改為擔憂糧食供應不足,變為「退林還耕」,不料引發出各種效應,如「退路還耕」、「退湖還田」等看來匪夷所思的狀況,根據陸媒報導,甚至有地方政府在柏油路或學校操場上鋪一層沙土,當作種植耕地來應付了事,最新消息則是四川成都某處廣場開挖草坪栽植糧食,被稱是「退園還耕」。

近日有中國網民發現,四川成都一廣場草坪移栽了將近有人那麼高的玉米稈,被質疑是否在應付官方的檢查工程,而草坪社區的工作人員接到反映後也到場制止,稱是「種錯了」,並已指導社區整改、以科學種植農作物。

根據《極目新聞》、《大象新聞》的報導,5月30日,四川成都的怡心街道草坪社區被爆在地塊綜合整治時,移栽已經抽穗的玉米,影片畫面顯示,公園草地上被挖開栽種了跟人差不多高的玉米苗,更有不少人正在現場操作,地上也放著一堆堆的玉米稈。對此,該社區的工作人員於31日回應,玉米種錯了,正在修改,也不清楚是誰讓移栽玉米的。

這樣的說法引起許多網友質疑,紛紛表示社區花費巨資整改,卻一句「種錯了」就能了事,不該彼此踢皮球,應該要嚴厲追責,並疑惑玉米應該從小苗開始種,長大後再挪移到底是在種糧還是在毀糧,也感嘆僅僅流於表面形式的「退林還耕」政策。而針對此移栽問題,紀檢部門稱已展開調查,並將依規處理。

「退林還耕」進入城市? 成都廣場挖草坪移植玉米苗竟是「種錯了」 | 國際 | CTWANT https://bit.ly/46o85Fl

--------------------------------------------------

自食惡果!中國強推「水稻上山」 引發嚴重土石流

自食惡果!中國強推「水稻上山」 引發嚴重土石流 - 國際 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3XfNVc5

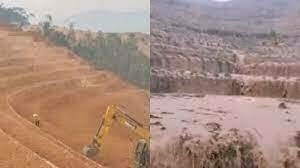

中國強推「退林還耕」、「水稻上山」等政策,許多農民耕地的非糧食作物被剷平,山坡上的樹木被砍伐,多地出動怪手大肆開墾山坡地,指導農民在斜坡上種植水稻,如今已嚐到惡果,多地近日降下大雨後,引發嚴重土石流。(擷取自網路)

2023/06/18 18:44

〔編譯盧永山/綜合報導〕中國為了確保糧食安全,今年以來強推「退林還耕」、「水稻上山」等政策,許多農民耕地的非糧食作物被剷平,山坡上的樹木被砍伐,多地出動怪手大肆開墾山坡地,指導農民在斜坡上種植水稻,被質疑違背了農作物生長規律,也破壞生態環境,如今已嚐到惡果。

根據自由亞洲電台(RFA)6月15日發布網友提供的影片,雲南省臨滄市所下的幾場暴雨,14日引發嚴重土石流,不僅沖毀水稻田,還流進山坡下的農民家中。不光是臨滄市,中國網友在社群網站發布的多支影片均顯示,許多上山的水稻田,禁不起大雨,引發滾滾土石流。有網友語帶嘲諷反問,什麼時候才能進展到「人定勝天」?

還有一些網友貼出影片指出,中國工程院院士朱有勇是「水稻上山」政策的禍首。

朱有勇在2022年中國共產黨第二十次全國代表大會(中共20大)上,向媒體公開其在雲南省瀾滄縣蒿枝壩村駐村8年的研究成果,宣布他和團隊成功研發了水稻旱地種植新技術,實現了「水稻上山」。

朱有勇當時宣稱,「水稻上山」很受農民歡迎,2022年雲南推廣了50萬畝,蒿枝壩村推廣了405畝,最高畝產788公斤,最低634公斤,總產28萬公斤。蒿枝壩村277人,人均產量超過了1000公斤,「飯碗牢牢地端在了我們自己的手中」。

在「水稻上山」被北京當局大力推廣後,多地出動怪手在山坡地整出一排排的梯田,一些偏鄉還藉此做為吸引觀光的亮點,中國網友在網路上猛批,此舉恐破壞生態環境,並質疑使用機械製造出的梯田,不利於水土保持,遇到暴雨很可能就會遭到沖毀。而中國網友最新提供的影片,印證了上述批評和質疑。

在中國強推「退林還耕」等政策引發廣大民怨後,中國自然資源部6月14日發布「通知」,要求杜絕不顧農業生產實際,拔苗砍樹、填坑平塘等「一刀切」行為,並對「水稻上山」作出明確規範。「通知」禁止在嚴重沙化、水土流失嚴重、生態脆弱、污染嚴重難以恢復等區域開墾耕地;也禁止在25度以上陡坡地、重要水源地15度以上坡地開墾耕地。

自食惡果!中國強推「水稻上山」 引發嚴重土石流 - 國際 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3XfNVc5

-------------------------------------

中國山坡地林木被剷平,準備種水稻。(取自網站)

新大躍進? 中國「水稻上山」運動惡整農民 - 國際 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3qO1vHR

2023/05/09 06:52

〔編譯魏國金/台北報導〕「自由亞洲電台」報導,近期中國掀起「一刀切式」的「退林還耕」、「水稻上山」運動,地方官員為了服從政令,違背科學常識,在山坡上種水稻,在水泥地上鋪土種紅薯,整得農民叫苦連天。

報導說,中國當前的退林還耕、水稻上山等運動,使農村出現「開革開放」以來翻天覆地的改變,地方官員執行該政策的方式,猶如防疫清零「一刀切」的局面再現。許多農民的非糧食作物被剷平,山坡地林木遭砍伐,斜坡上種植水稻,一場大雨稻田慘遭沖毀,人們看到的是光禿一片的坡地。

湖北高姓網友受訪說,地方官員爲了討好中央政府,違背科學原理,大搞形式主義,「形式主義是不管花多大的代價,付出多少成本,搞一下就完,至於後果跟他們沒關係。否則地方官員怎麼能繼續做官呢」?

報導指出,福建省福州市倉山區一塊農耕地因成為非法停車場,遭省國土部門要求限期整改,豈料當地政府在水泥地上蓋土種紅薯,獲得國土部門檢收通過,在地農民苦不堪言,表示「種了5次紅薯都死掉,水泥地根本無法種植農作物」。

中國資深評論人士鄭旭光表示,為了保住官位,地方官員只能投上級所好,「政治正確是官員生存之道」,至於是否符合科學,官員並非不懂,「就如1950年代的大煉鋼鐵,煉出廢鋼渣一樣」;「就像指鹿爲馬,但這種行爲是高層要檢驗地方官的忠誠度,如果你不聽,他認爲你不忠誠,就像動態清零一樣,你執行就是正確的政治路線。」新大躍進? 中國「水稻上山」運動惡整農民 - 國際 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3qO1vHR

-----------------------------

中國退林還耕歪風 泥地上插鋼筋石頭

「方舟子」在推文中表示「這個是為了騙過領導,以為已經種上莊稼了。」(圖擷自推特)

中國退林還耕歪風 泥地上插鋼筋石頭 - 國際 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3XfDJAn

2023/05/12 17:16

〔即時新聞/綜合報導〕中國近來推動「退林還耕」、「水稻上山」運動,政策,讓各地中國農民叫苦連天,律師林智群對此表示,有人為了應付政策,以放著石頭的鋼筋插在地上,企圖瞞天過海。

林智群在臉書PO文表示,習近平為了確保糧食安全,下令退林還耕,而農民原本種西瓜蒜頭好好的,結果被官員們用機械鏟除,要求改種稻米,一堆地方政府為了交差,原本是馬路、停車場的地方,將土覆蓋上去種地瓜,結果地瓜也種不活,甚至有人在土地上插鋼筋放石頭,人造衛星拍下來還以為是荷花池。

中國旅外作家「方舟子」在推特PO出一段影片,影片中可以看到泥地上插了許多鋼筋,每根鋼筋上還放了一塊石頭,「方舟子」在推文中表示「這個是為了騙過領導,以為已經種上莊稼了。」中國退林還耕歪風 泥地上插鋼筋石頭 - 國際 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3XfDJAn

---------------------

河南200公務員下田插秧挨轟作秀 官方闢謠民眾難買單

有數名攝影人員在田埂上來回走動對著這些黨政機關人士拍照,旁邊還插著各種單位名稱的旗幟,遭網友批評是作秀。(圖擷取自微博)

2023/05/08 18:55

〔即時新聞/綜合報導〕中國近來推動「退林還耕」政策,中國河南省某縣日前遭披露,200名公務員3天花49萬人民幣(約新台幣217萬元)插秧助農民,因此遭許多網友批評是作秀。昨(7日)河南官方則解釋這是「湖南寧鄉灰湯鎮農耕民俗文化節」,灰湯鎮政府也指花費都是正常支出,網路盛傳的49萬元公款不實,但官方這項說法卻難以讓網友接受。

綜合中媒報導,河南某縣從全縣黨政機關中抽調200人,在一處農田插秧苗。農田旁還插滿了「綜合行政執法隊」、「黨建辦」、「黨政綜合辦」等單位的名稱旗幟。並且還有10名攝影人員,在田埂上來回走動對著這些黨政機關人士拍照。

此外,有活動人員揭露,這項被稱為「插秧助民」的活動費用,3天下來的包車費1.2萬、茶水費12萬元、住宿6萬元、下鄉補貼9萬元、廣告牌物料1.8萬元、攝影師10名共9萬元,再加上高空氣球及舞台搭建10萬元,合計49萬元。

這項消息傳出後,引起許多中國網友撻伐,紛紛指責河南這縣的作法是「浪費公帑」、「作秀」。官方則解釋,這是4月14日舉辦的第二屆「湖南寧鄉灰湯鎮農耕民俗文化節」,體驗插秧活動,以此傳承文化,因此高空氣球及舞台搭建等花費皆是正常支出。

然而官方說法卻又讓網友質疑,「到底是湖南還是河南?」、「河南湖南都分不清嗎」「形式主義重災區」、「闢謠說的是引用的有關農耕活動及配圖不實,而我們關注的是『200名幹部耗時3天,花費49萬元插秧2畝』這件事本身是否確有其事」、「不是49萬,那是幾個萬?敢不敢曬一下帳單?」河南200公務員下田插秧挨轟作秀 官方闢謠民眾難買單 - 國際 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3XaBZIR

-------------------------------------------------

美媒:中共強迫退林還耕 極可能失敗收場

2023/5/13 16:47(5/14 09:01 更新)

財經自媒體「毒舌財商」微信公眾號4日指出,最近很多地方採取「退林還耕,退路還耕,退景還耕」等各種措施。(圖取自微信網頁weixin.qq.com)

(中央社台北13日電)美國之音(VOA)12日報導,中共藉政治力強推「退林還耕」猶如「大躍進」復辟,違反農業科學,地方官員只顧服從政令的形式主義導致亂象叢生,極可能失敗告終。

中國退林還耕走火入魔 多地現「退路還田」奇景

退林還耕成風 河南2百公務員下田插秧被譏作秀

報導說,自4月中旬以來,中國網友透過微博和推特紛傳林地被改為耕地的圖文,像是河南省近200名地方公務員竟帶頭把整片樹林連根拔起,並填平周邊水塘濕地以改種糧食。

而北京當局一聲令下強迫退林還耕,類似疫情期間清零一刀切又再度重演,許多農民在山坡種植的非糧食作物被剷平,樹木雖是山坡的重要植被,卻因「水稻上山」統統被砍光,大雨來襲毀了稻田,只剩一片光禿。

水稻上山是中國科學院士院朱有勇的獨門研究,並說經大力在雲南山區推廣,50萬畝的坡地最高每畝每年也可產稻米788公斤,就算「旱地種稻」也不是問題。

旅居德國的水利工程專家王維洛在表示,從近期中國網路流傳的影音畫面觀察,中國各地這一輪退林還耕運動不僅手段粗糙,更違背耕種前應涵養地力的農業常識。

針對水稻上山,王維洛分析,官方宣傳的成功案例面積很小,而且是不惜投入人力、物力養護下的實驗田,若加計真實成本,根本效率低且無法全面推廣。

他說,尤其諷刺的是,當各地於4、5月份進入雨季後,旱稻種在毫無水土保持的山坡地上,動輒遭豪雨沖刷殆盡,農民苦不堪言,而這樣的災情已廣傳網路。

而地方政府為監督退林還耕組成的「農管」以執法為名,暴力強拆農民的蔬菜大棚,甚至搶奪雞鴨,種種脫序行徑令人聯想起清零防疫期間為人所詬病的「大白」。

當時中國民眾說,大白與紅衛兵無異猶如文革2.0,而農民對於惡行惡狀的農管則說,他們比「日本鬼子進村」更可怕。

政治大學國際關係研究中心副主任王信賢表示,退林還耕凸顯中國政府對國際局勢與糧食安全的焦慮,而當前中國經濟放緩,政府裁員額度達5%,農管執法隊伍逆勢崛起,顯見中共打算加強農村的維穩。

無論中共推動退林還耕的動機為何,湖北學者賀海波11日透過上海網媒「觀察者網」發表文章稱,當局要求農民開墾貧瘠土地違背自然常識,還禁止農民種植收益較高的經濟作物卻賠錢改種糧食,不符經濟常識。

他說,地方政府為擴大耕地的政治任務不惜發補貼,還號召不懂農業的地方官下地幹活,反招致作秀的惡評。

香港中國問題專家劉銳紹則表示,退林還耕與中共力推多年的城鎮化政策相互矛盾,將衍生更多問題,而且得靠補貼來支撐。

美國波士頓東北大學財務金融系教授邱萬鈞批評,中共的作法是頭痛醫頭、腳痛醫腳,完全無視「退耕還林」是基於土地貧瘠、種植效率差或污染等因素而推動的政策,如今反以政治力強迫復耕,效果堪慮。

中國政府於1999年推動退耕還林,當時是為了解決盲目毀林開墾的亂象以及陡坡、沙地耕種所造成的水土流失、洪澇、乾旱及沙塵暴等問題,而將種植效率較低的土地陸續停耕,恢復植被。

邱萬鈞表示:「一旦這個土地已經不是農業用途的情況下,你要改成農地有一定的困難,到時候能不能真的種植出來品質良好,甚至於說安全的糧食,都是一個很大的疑問。」美媒:中共強迫退林還耕 極可能失敗收場 | 兩岸 | 中央社 CNA https://bit.ly/42PzRY9

-------------------------------------------

河南某縣還動員200個公務員花3天時間,在2畝田(約403坪)裡插秧,還派10個攝影拍照宣傳;而有幾個地方政府,分別在停車場、柏油路、操場鋪上一層薄土,成了「退路還耕」,用來應付了事;更有地方政府乾脆在土裡插上鋼筋,鋼筋頂端各釘上石頭,讓航拍及衛星圖看起來,像是插滿秧苗的農田。

「退林還耕」基層上演魔幻現實劇,反映中共執政的反覆和飯碗被砸的恐懼 - The News Lens 關鍵評論網 https://bit.ly/3Xcjrb4

退林還耕,反映中共執政的反覆和飯碗被砸的恐懼

(中央社記者邱國強台北特稿)這陣子,中國多地出現了令人費解的「退林還耕」行動,樹林、水泥地甚至馬路被勒令砍伐或挖除,改種糧食作物。不少人私下在問咋回事?怎麼突然重視起糧食來了?是不是要打仗了?

但更多中國百姓心裡冒出的疑問是,好不容易搞了20多年的「退耕還林」、「退湖還田」,政策怎麼就調頭迴轉,改成了「退林還耕」,甚至「退路還耕」呢,這不是折騰老百姓嗎?

特別是「天子腳下、首善之區」的「帝都」北京人,直到近10年前都遇過黃沙漫天的沙塵暴。他們這陣子個個擔心,近10年來好不容易靠「治沙造林」才擋掉許多的沙塵暴,會不會這麼一折騰,把好不容易種起來的防護林砍了種麥子,讓沙塵暴再現北京?

說實話,中國這陣子搞起「退林還耕」,還真的是開始重視糧食問題了。而這背後,則是以中共總書記習近平為核心的黨中央,對中國糧食始終無法自給自足而出現短缺的恐懼,以至於習近平有「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」的金句。

而這背後的背後,則是習核心對西方陣營未來可能因為中國對外片面動武,極可能對中國採取禁運斷糧等制裁手段的更深恐懼。畢竟,習核心領導的中國10年來在全球強勢出擊下,如今已被西方陣營認定其有意在南海、台海生事。

這麼說來,「退林還耕」還真的和打仗不無關聯。而習核心的恐懼,其實有跡可尋。

從「退耕還林」開始的1998年到2020年,每年聚焦農業問題的中共「中央一號文件」,總不忘強調「退耕還林」。而2021年的文件,雖仍提到「退耕還林」,但提法卻改成了「鞏固『退耕還林還草』成果,完善政策、有序推進」;到了2022年的文件裡,就看不到「退耕還林」了。

再看看今年的「中央一號文件」,雖然仍提到「鞏固退耕還林還草成果」,但更明顯的是連提6次「糧食安全」4字。而2020、2021、2022這3年的文件裡,「糧食安全」依序被提到了2次、4次、5次,次數越來越多,也代表了習核心的態度轉變,造成了風向丕變。

更有甚者,則是俗稱「城管下鄉」的「農管」人員,同一時間正式走到台前。穿的制服差不多,作風也差不多,只是管的不一樣。而「農管」們管的重點,就是該種糧食的地絕不能挪作他用。否則就像城管砸地攤一樣,「農管」就來刨樹。

既然風向轉變已成,中國地方大小政府慣有的「一刀切」、加碼執法、上行下效、表面文章等風格,便在各地上演。城市裡,讓成都人引以為傲的環城綠帶,被刨除了好多塊;農村裡,林木、果樹、菜園砍得讓農民心痛。

更有甚者,河南某縣還動員200個公務員花3天時間,在2畝田(約403坪)裡插秧,還派10個攝影拍照宣傳;而有幾個地方政府,分別在停車場、柏油路、操場鋪上一層薄土,成了「退路還耕」,用來應付了事;更有地方政府乾脆在土裡插上鋼筋,鋼筋頂端各釘上石頭,讓航拍及衛星圖看起來,像是插滿秧苗的農田。

為了端牢飯碗,這25年來一輪的折騰,真是苦了百姓,也苦了一幫大小官員。但這樣的轉彎,中國上下並不陌生。

遠的不說,COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)的防疫政策,從「動態清零」到「乙類乙管」的生猛;再看對網路科技業,從嚴厲監管到「支持在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」的迅疾,都透著習核心「吾道一以貫之」的精氣神。

中共治下的中國,對內對外一向以大國自居,也一再強調治理的不易,2000多年前的老子,就有「治大國若烹小鮮」之嘆。如今,從防疫鬆綁到「退林還耕」,中國這個大國倒有點像鍋上的大餅,被來回翻面地烙著。

退林還耕淪官僚主義,學者:基層上演魔幻現實劇

(中央社)越來越多有關中國「退林還耕」的荒謬施政浮上檯面,熟悉農村治理的學者說,為了保耕地紅線的政策,基層上演了一幕幕讓人頗感魔幻的現實劇,不但違背常識,整治出來的土地也沒人想耕種。

陸媒《觀察者網》11日刊出湖北第二師範學院新時代基層治理現代化研究中心教授賀海波的文章,談他今年在各地看到種種缺乏效益的「非農化非糧化整治」情況,基層幹部也抱怨不已。

中國國務院2020年發布通知,表示「堅決制止耕地非農化行為」,意思是不可以違法占用耕地做非農利用。

賀海波舉例,有3個省的村鎮分別接到任務,要限時完成上級賦予的整治土地面積,甚至有國土部門3月底下達災毀地補充390餘畝的任務,要求5月5號就要都種上早稻。

其中一名社區書記說,讓農民砍樹還田,農民不理解,鄉村幹部有時還要請農民吃飯,給農民送禮。一名鄉鎮黨委書記說,河灘地本來很適合養鵝,現在整治過來種地根本沒有什麼收成。

賀海波說,這些整治任務違背了自然條件的常識,因為最先被農民棄耕的土地必定是無水無路或易遭水淹的貧脊土地,現在整治了也不會有收益;違背了經濟學的常識,因為「不算經濟帳、只算占補平衡帳」,要農民把幾百畝的果園經濟作物拔掉改種主糧、要鄉村幹部花大錢將荒地改種主糧。

他反問,農民的家庭生活方式已經產生巨大的變化,要他們重新返鄉耕種幾畝整治過來的薄田,有的還是劣質田,有多少收入可言?

賀海波指出,很少有農民願意耕種這些土地,但鄉村幹部又不能不完成政治任務,只好拜託大戶耕種並給予補貼,實在沒辦法就由幹部自己下地來耕種。

文章說,中國政府在2006年提出「18億畝耕地紅線」的說法,當局認為這是確保2030年前糧食自給率達到95%以上必須保留的耕地面積;加上國際形勢複雜,俄烏戰爭持續、台海局勢趨緊,「更是需要中國碗裝中國糧」。

不過,城鎮化過程消耗了大量耕地,搬空的山區村莊即使還耕也因缺乏照看而收成不佳,「當地鄉村幹部只好花錢請人撒些草種或油菜種子,任其自生自滅,先過了衛星圖片這一關再說」。

賀海波還提到,層層追責的壓力型體制之下,加上衛星圖比對等數位工具的濫用,形成了數位官僚主義,也造成了種種不合理的荒謬情況。

「退林還耕」基層上演魔幻現實劇,反映中共執政的反覆和飯碗被砸的恐懼 - The News Lens 關鍵評論網 https://bit.ly/3Xcjrb4

-------------------------------------

中共力推“退林還耕” 分析:政治力強迫復耕恐失敗告終 https://bit.ly/44pbr9h

中共喊了20多年的“退耕還林”政策近期出現大逆轉。河南和四川省等基層政府傳出大推“退林還耕”運動,不僅剷平樹林果園改種糧食,還把水稻種到山坡旱地上,以盡量多種,確保糧食安全。但觀察人士說,此一政策違反農業科學,而且施行以來、亂象叢生,各級官員用政治力強迫復耕,失敗告終的概率很高。

中共力推“退林還耕” 分析:政治力強迫復耕恐失敗告終 https://bit.ly/44pbr9h

中共政策“大逆轉”再添一樁,推行多年的“退耕還林”政策疑似退場,取而代之的是“退林還耕”運動。

自4月中旬以來,中國網民透過微博和推特紛傳各地林地被改為耕地的照片,其中包括,河南省近200名地方公務員竟帶頭將整片樹林連根拔起,並填平周邊水塘濕地,以便重新整地,改種糧食。

成都“環城生態區綠道”突改耕地

四川成都的作法最為極端,當地政府於2017年斥資341億元人民幣修建上百公里長的“環城生態區綠道”,原定今年底完工,但4月底許多當地民眾發現,剛植栽好的綠化植物已被剷除,說是要復墾復耕。網絡流傳的照片顯示,幾近完工的生態園、荷塘等設施,竟又成一片荒地,總面積高達10.1萬畝,引發網民“浪費公帑”的批評聲浪。

一片爭議聲中,國新辦旗下的新聞網站《中國網》5月6日證實“拆綠還耕”現象確實存在,但該報導澄清,成都市政府是依照當局的政策要求,啟動復耕,不存在違規,且該綠道工程的金額也不如外傳得那麼高。

但許多中國網民不買這筆帳。根據他們的計算,改種水稻的利潤每年每畝不過770元人民幣,10萬畝地一年僅獲利7,700萬元人民幣,用這樣的利潤來彌補拆掉成都生態綠道的損失至少得花上440年。

網名“查言觀瑟”的博主5月9日在百度發文質疑說,既然缺糧,為何不把全中國各地大量的高爾夫球場拆掉,復原為耕地?此舉不僅可永續發展,還能減少為維護球場所浪費的大量化肥及水資源,獲得不少支持,但有人留言揶揄稱:“那是貴族休閒玩樂的地方,誰敢動?”

學者:退林還耕違反農業常識

位於德國的水利工程專家王維洛在接受美國之音訪問時表示,從近期中國網絡流傳的大量視頻來觀察,中國各地這一輪“退林還耕”的運動,不僅手段粗糙,且違背了耕種前、應涵養地力的農業常識。

例如,有一段影片中,農民在插秧前拚命往土地上撒石灰,讓許多網民看得一頭霧水,王維洛說,這就是一種投機的耕種方式。

王維洛說: “耕地上撒石灰,這是什麼行為?就是說,我治理不了土壤裡的鎘污染,但是我(靠撒石灰)可以減緩土壤中的鎘的釋放、減輕上面種的莊稼的鎘含量,他是把這個問題往後推,他不是治理土壤的污染問題 。”

中國政府的“退耕還林”政策始於1999年,當時是為了解決盲目毀林開墾的亂象以及陡坡、沙地耕種所造成的水土流失、洪澇、乾旱及沙塵暴等問題,而將種植效率較低的土地陸續停耕,恢復植被。

不過,這項政策在中國國家主席習近平一再喊出“中國人的飯碗要牢牢端在自己手上”的號令下,已明顯出現轉向,還引來許多專家表忠獻策。

朱有勇的“水稻上山”頻遭大雨沖毀

例如,中國科學院士院朱有勇去年10月以黨代表身分出席中共20大時,就宣傳他所研發的“水稻上山”耕作模式。他表示,他已依照此耕作模式在雲南山區推廣50萬畝,最高每畝每年產出788公斤稻米,就算“旱地種稻”也可做到。

所謂的“水稻上山”耕作法,就是將陡峭山坡上的草木一一鏟去,讓失去植被的山體變成一片光禿的黃土梯田,或是直接在山坡上硬挖出田埂,以種植水稻。

對此耕作奇招的成效,王維洛說,官方宣傳的成功案例面積很小,而且是不惜投入人力、物力養護下的實驗田,若加計真實成本,根本效率低且無法全面推廣。尤其諷刺的是,當各地於四、五月份進入雨季後,旱稻種在毫無水土保持的山坡地上,動輒遭豪雨沖刷殆盡,讓農民苦不堪言,而這樣的災情視頻,網絡上也多所流傳。

早自今年初,各級地方政府還傳出先後組織“農業綜合行政執法”隊伍,也就是俗稱的“農管”,他們擁有自己的制服、車輛與執法裝備,依據官方說法,這是整合了過去種子、農藥飼料、農機等領域由多個部門分散管理的新行政法職責。

這群農管近日密集下鄉,不僅大查農民所謂違規的機具和所需的駕駛證,還扣押農戶的豬只,更要求農村開始繳納“物業費”,被村民形容為“村霸”,引發民情憤怒。

8.2萬“農管隊”逆勢成軍

根據網絡曝光的大量視頻,這些農管以執法為名,暴力強拆農民的蔬菜大棚,甚至有搶奪雞鴨的脫序行為。中國網民稱這群人為“農管隊”,因為他們的惡形惡狀和城市執法隊伍的“城管隊”不相上下,甚至有農民形容農管比當年“日本鬼子進村”更可怕。

對此,位於台北的政治大學國際關係研究中心副主任王信賢指出,中共“農管隊”的雛型早在2018年就已出現。根據中國農業農村部去年底的統計,全中國目前總計有8.2萬名在編在崗的農業執法人員,他們分散在約2500個相關機構中執勤。

王信賢說,在中國經濟放緩,政府裁員額度達5%的大環境下,農管執法隊伍卻逆勢崛起,代表中共打算加強農村的維穩。至於“退林還耕”運動則凸顯中國政府對國際局勢與糧食安全的焦慮感,這從今年3月,前任總理李克強於全國兩會發表政府工作報告時,他提出“針對全球通脹高企帶來的影響,以糧食和能源為重點做好保供穩價”的說法,可以看出端倪。

王信賢告訴美國之音:“今年的預算裡頭代表安全的預算也增加很多,糧油物資儲備支出增幅是最多的13.6%,按照中共自己的定性,就是說,一旦(發生衝突)被封鎖的時候,它(中國必須)自己自給自足,我覺得,這是習(近平)非常重視的一件事情。”

官方坦言:“糧食應急” 量僅有2天

但中國真的存在糧食危機嗎?

中國國務院新聞辦5月11日召開名為“保障糧食安全,端牢中國飯碗”的發佈會,國家糧食和物資儲備局長叢亮在會上宣稱,中國糧食生產實現“十九連豐”,總產量連續8年保持在1.3萬億斤以上,口糧自主率逾100%,人均糧食佔有量480公斤,也高於國際公認的400公斤安全線。

但他也坦言,中國糧食應急保障體系仍存在薄弱環節,到2022年底全國應急加工能力每天可達164萬噸,只能滿足全中國人民2天的需要,可見中國糧食危機問題仍不可小覷。

針對退林還耕或農管隊等一連串爭議,中國官方少有公開說明,因此,引發中國民間眾說紛紜的揣測,部分微博網民甚至質疑,退林還耕運動旨在為城鎮失業人口建構“蓄水池”,讓農民工可以返鄉務農,但這是“逆城鎮化”的做法。

“退林還耕”違背常識 分析:成效堪慮

無論中共推動“退林還耕”的背後動機為何,多數分析人士都對此一最新政策不表樂觀。

湖北學者賀海波5月11日透過上海網媒《觀察者網》發表文章稱,各地退林還耕是在上演一幕幕“讓人頗感魔幻的現實劇。”

他說,根據他實際的田野調查,當局要求農民開墾貧瘠的土地,不僅違背自然常識,還禁止農民種植收益較高的經濟作物,反而要賠錢改種糧食,更是違背經濟常識。尤其已經習慣城鎮生活的年輕農民還要被迫回鄉種田,這也違反農民生活常識。

此外,他說,地方政府為了擴大耕地的政治任務,不惜祭出補貼,還號召不懂農業的地方官自己下地幹活,反招致群眾“作秀”的惡評。

位於香港的時事評論員劉銳紹也認為,退林還耕與中共力推多年的“城鎮化”政策相互矛盾,將衍生更多問題,而且得靠補貼來撐。

劉銳紹告訴美國之音:“它(中共)可以用補貼的方法讓農民去種糧,中共錢、權都在它手裡。而且它沒錢,可以用政策去搶(錢),你看像(阿里巴巴集團創辦人)馬雲、像很多人已經幾千億、幾千億的都吐出來了。”

位於美國波士頓的東北大學財務金融系教授邱萬鈞則批評,中共的作法是“頭痛醫頭,腳痛醫腳”,完全無視“退耕還林”是基於土地貧瘠、種植效率差或污染等因素,如今反用政治力強迫復耕,效果堪慮。

邱萬鈞告訴美國之音:“一旦這個土地已經不是農業用途的情況下,你要改成農地有一定的困難,到時候能不能真的種植出來品質良好,甚至於說安全的糧食,都是一個很大的疑問。”中共力推“退林還耕” 分析:政治力強迫復耕恐失敗告終 https://bit.ly/44pbr9h

--------------------------------

中國自然資源部14日下發通知,嚴禁不顧農民意願強制復墾復耕,杜絕不顧農業生產實際,拔苗砍樹、填坑平塘等「一刀切」行為。(圖取自微博)

中共為確保糧食安全,強推「退林還耕」引發廣大民怨後,中國自然資源部14日下發通知,嚴禁不顧農民意願強制復墾復耕,杜絕不顧農業生產實際,拔苗砍樹、填坑平塘等「一刀切」行為。

中國自然資源部14日召開例行新聞發布會,公布「關於在經濟發展用地要素保障工作中嚴守底線的通知」。

據新華社報導,自然資源部耕地保護監督司副司長楊祝暉提到,這是為了落實嚴守「資源安全底線」首要職責,督促地方在做好用地要素保障同時,加強規劃管控,嚴禁違法占用和擅自調整永久基本農田;「嚴守生態保護紅線,堅決杜絕破壞生態環境、違反生態保護紅線管控要求的行為」。

「通知」明確,禁止在嚴重沙化、水土流失嚴重、生態脆弱、污染嚴重難以恢復等區域開墾耕地;禁止在25度以上陡坡地、重要水源地15度以上坡地開墾耕地。對於坡度大於15度的區域,原則上不得新立項實施補充耕地專案。

「通知」要求,主要以抽取地下水方式灌溉的區域,不得實施墾造水田專案。堅決糾正平原占用、山區補充的行為;堅決糾正和防範地方與社會資本在利益驅動下單純追求補充耕地指標、不顧立地條件強行開發的行為。

「通知」強調鞏固「退耕還林」成果,「嚴禁脫離實際、不顧農業生產條件和生態環境,強行在陡坡上實施耕地流入;嚴禁不顧果樹處於盛果期、林木處於生長期、魚塘處於收穫季等客觀實際,強行拔苗砍樹、填坑平塘;嚴禁只強調帳面上落實耕地進出平衡,不顧後期耕作利用情況,造成耕地再次流失。」

「通知」還要求,土地徵收、先行用地、建設用地增減掛鉤,收回國有農用地等直接關係群眾利益,要嚴格落實法律法規有關規定,確保程序規範、補償到位。「堅決杜絕違法強拆、毀麥割青、強迫農民上樓等違法行為」。

「通知」最後強調,實施復墾復耕要充分尊重農民意願,根據實際情況給予經濟補償,要留出一定過渡期,給農戶和經營者合理準備時間,堅決防止「簡單化」、「一刀切」。

中共近年多次強調糧食安全,執行20年的「退耕還林」政策已默默退場,取而代之的是力圖增加耕作面積的「退林還耕」。

當局一聲令下,類似疫情期間清零一刀切的戲碼今年再度在農村重演,許多農民在山坡、耕地種植的非糧食作物被農管人員強制剷平,魚池也被填平;農民無力耕作的耕地,也被撒種子復耕,以免遭到上級檢查被懲處,因而引發廣大民怨。

中國多地還出現「退路還田」奇景。從農村農田間的小路,到停車場甚至城市道路,只要屬於耕地範圍,都要把水泥路面敲掉,堆上土種作物。

步入6月,中國多地下大雨,近年力推的「水稻上山」嚐到惡果,許多砍樹開墾出來種水稻的山坡地,遭到土石流沖毀,波及下面的農家。中國退林還耕惹民怨 官方急下令禁一刀切 - 新聞 - Rti 中央廣播電臺 https://bit.ly/3JfTD8o

近平怕沒飯吃?水稻上山整死百姓

2023/10/13 07:40

LTN經濟通》習近平怕沒飯吃?水稻上山整死百姓 - 自由財經 https://bit.ly/3rMmnA1

中國山坡地林木被剷平,準備種水稻。(擷取自網路)

習近平呼籲「中國人的飯碗要牢牢端在自己手上」

〔財經頻道/綜合報導〕中國近年多次強調糧食安全,執行20年的「退耕還林」政策退場,取而代之的是「退林還耕」政策,結果出現水稻上山、禁燒秸稈、大舉伐林等亂象。

中國政府1999年提出「退耕還林」政策,當時為了解決盲目毀林開墾的亂象以及陡坡、沙地耕種所造成的水土流失、洪患、乾旱及沙塵暴等問題,而將種植效率較低的土地陸續停耕,恢復植被。但因為中國國家主席習近平數次呼籲「中國人的飯碗要牢牢端在自己手上」,「退耕還林」政策出現轉向。

政府的一句話,農管人員強制將農民在山坡、耕地種植的非糧食作物剷平,魚池也被填平,多地區還出現「退路還田」,從農村田間小路、停車場一路到城市道路,只要屬於可耕地範圍,都要把水泥路面敲掉,堆上土種作物。

在雲南,政府摧毀整座山體的所有植被,在高聳的山地用挖掘機開發「梯田」。(擷取自微博)

勞師動眾 釀生態災難

為了宣傳政策,河南省某縣曾組織全縣200名公務員,花3天時間在田裡插秧,還有約10名攝影人員對著插秧的公務員拍照。

據內部人員透露,200人3天只插秧2畝(約403坪),包車費人民幣1.2萬元,茶水餐費人民幣12萬元,住宿人民幣6萬元,下鄉補貼人民幣9萬元,廣告牌材料人民幣1.8萬元,攝影10名共人民幣9萬元,高空氣球及舞台搭建人民幣10萬元,合計花費人民幣49萬元。

在雲南,政府銷毀整座山體的植被,用挖掘機開發出「梯田」,四川成都當地一條投資人民幣 341多億元打造的「環城綠道」被拆除,用作農耕地塊,且部分路段的綠化植物已被拆除,種上了小麥等農作物。

除了「環城綠道」外,成都城區內多地都在推動復耕,住在高新西區的居民投訴,原本規劃為清水河公園的地塊拆除綠化景觀進行復耕。

為表忠誠,中國科學院士院朱有勇於2022年宣傳他研發的「水稻上山」。他宣稱已用這種模式在雲南山區推廣50萬畝,最高每畝每年產出788公斤稻米,就算「旱地種稻」也可以。

「水稻上山」,指將陡峭山坡上的草木鏟去,變成一片光禿的黃土梯田,或是直接在山坡上硬挖出田埂來種植水稻。

為此,多個地方政府組成「農業綜合行政執法」團隊,聲稱這是將過去分散在種子、農藥飼料、農機等部門的行政執法職務整合後產生的新執法人員,看似合法,但實際上在做一些「村霸」行為,不僅大舉調查農民的違規機具和駕照,還扣押農戶養的畜牲,更要求農民繳納「保護費」。

針對退耕還林、水稻上山,中國官方沒有什麼公開說明,僅一再強調:「中國糧食應急保障體系存在薄弱。」

中國政府的行為大概就是「頭痛醫頭,腳痛醫腳」,退耕還林、水稻上山違反大自然法則,政策成了一場生態災難,隨便一場暴雨就能被摧毀,在沒有植被的保護下,造成水土流失,衝下山的泥水淹沒農田和村落,並流入附近河道淤積河床,衍生出更嚴重的自然災難。

湖北學者賀海表根據他的調查還發現,當局要求農民開墾貧瘠土地,不准農民種植收益較高的經濟作物,改種賠錢的糧食,這違背了經濟常識,也違背自然常識,甚至還要求在城鎮生活的年輕農民回鄉種田。

退耕還林、水稻上山違反大自然法則,政策成了一場生態災難。(擷取自網路)

習近平掌控慾 從農地開始

中國政府為此不惜出補貼,號召不懂農業的地方官下田種地,意義到底在哪?學者分析,最終目的是為了習近平所謂的掌控權,先從農地開始收回掌控權,一點一點侵蝕到農民的宅基地,最後都成為習近平的囊中物。

退耕還林引發多方爭議,中國急忙滅火,官媒報導沒有退林還耕,正確來說是「整改復耕」,目的是保護耕地和糧食的安全,針對部分地方對轄區內違規使用耕地種樹造林的現象進行糾正,要求整改復耕,恢復種糧,只是網路自媒體在報導時,創造出退林還耕這一概念。

中國自然資源部還下發通知,嚴禁不顧農民意願強制復墾復耕,杜絕不顧農業生產實際,拔苗砍樹、填坑平塘等「一刀切」行為。

香港時事評論員劉銳紹認為,退林還耕與中國政府力推多年的城鎮化政策相互矛盾,而且還得靠補貼來支撐,繼續執行只會衍生更多問題。

中國推的退林還耕,完全與當初的退耕還林這個理念背道而馳。

LTN經濟通》習近平怕沒飯吃?水稻上山整死百姓 - 自由財經 https://bit.ly/3rMmnA1

近平怕沒飯吃?水稻上山整死百姓

2023/10/13 07:40

LTN經濟通》習近平怕沒飯吃?水稻上山整死百姓 - 自由財經 https://bit.ly/3rMmnA1

中國山坡地林木被剷平,準備種水稻。(擷取自網路)

習近平呼籲「中國人的飯碗要牢牢端在自己手上」

〔財經頻道/綜合報導〕中國近年多次強調糧食安全,執行20年的「退耕還林」政策退場,取而代之的是「退林還耕」政策,結果出現水稻上山、禁燒秸稈、大舉伐林等亂象。

中國政府1999年提出「退耕還林」政策,當時為了解決盲目毀林開墾的亂象以及陡坡、沙地耕種所造成的水土流失、洪患、乾旱及沙塵暴等問題,而將種植效率較低的土地陸續停耕,恢復植被。但因為中國國家主席習近平數次呼籲「中國人的飯碗要牢牢端在自己手上」,「退耕還林」政策出現轉向。

政府的一句話,農管人員強制將農民在山坡、耕地種植的非糧食作物剷平,魚池也被填平,多地區還出現「退路還田」,從農村田間小路、停車場一路到城市道路,只要屬於可耕地範圍,都要把水泥路面敲掉,堆上土種作物。

在雲南,政府摧毀整座山體的所有植被,在高聳的山地用挖掘機開發「梯田」。(擷取自微博)

勞師動眾 釀生態災難

為了宣傳政策,河南省某縣曾組織全縣200名公務員,花3天時間在田裡插秧,還有約10名攝影人員對著插秧的公務員拍照。

據內部人員透露,200人3天只插秧2畝(約403坪),包車費人民幣1.2萬元,茶水餐費人民幣12萬元,住宿人民幣6萬元,下鄉補貼人民幣9萬元,廣告牌材料人民幣1.8萬元,攝影10名共人民幣9萬元,高空氣球及舞台搭建人民幣10萬元,合計花費人民幣49萬元。

在雲南,政府銷毀整座山體的植被,用挖掘機開發出「梯田」,四川成都當地一條投資人民幣 341多億元打造的「環城綠道」被拆除,用作農耕地塊,且部分路段的綠化植物已被拆除,種上了小麥等農作物。

除了「環城綠道」外,成都城區內多地都在推動復耕,住在高新西區的居民投訴,原本規劃為清水河公園的地塊拆除綠化景觀進行復耕。

為表忠誠,中國科學院士院朱有勇於2022年宣傳他研發的「水稻上山」。他宣稱已用這種模式在雲南山區推廣50萬畝,最高每畝每年產出788公斤稻米,就算「旱地種稻」也可以。

「水稻上山」,指將陡峭山坡上的草木鏟去,變成一片光禿的黃土梯田,或是直接在山坡上硬挖出田埂來種植水稻。

為此,多個地方政府組成「農業綜合行政執法」團隊,聲稱這是將過去分散在種子、農藥飼料、農機等部門的行政執法職務整合後產生的新執法人員,看似合法,但實際上在做一些「村霸」行為,不僅大舉調查農民的違規機具和駕照,還扣押農戶養的畜牲,更要求農民繳納「保護費」。

針對退耕還林、水稻上山,中國官方沒有什麼公開說明,僅一再強調:「中國糧食應急保障體系存在薄弱。」

中國政府的行為大概就是「頭痛醫頭,腳痛醫腳」,退耕還林、水稻上山違反大自然法則,政策成了一場生態災難,隨便一場暴雨就能被摧毀,在沒有植被的保護下,造成水土流失,衝下山的泥水淹沒農田和村落,並流入附近河道淤積河床,衍生出更嚴重的自然災難。

湖北學者賀海表根據他的調查還發現,當局要求農民開墾貧瘠土地,不准農民種植收益較高的經濟作物,改種賠錢的糧食,這違背了經濟常識,也違背自然常識,甚至還要求在城鎮生活的年輕農民回鄉種田。

退耕還林、水稻上山違反大自然法則,政策成了一場生態災難。(擷取自網路)

習近平掌控慾 從農地開始

中國政府為此不惜出補貼,號召不懂農業的地方官下田種地,意義到底在哪?學者分析,最終目的是為了習近平所謂的掌控權,先從農地開始收回掌控權,一點一點侵蝕到農民的宅基地,最後都成為習近平的囊中物。

退耕還林引發多方爭議,中國急忙滅火,官媒報導沒有退林還耕,正確來說是「整改復耕」,目的是保護耕地和糧食的安全,針對部分地方對轄區內違規使用耕地種樹造林的現象進行糾正,要求整改復耕,恢復種糧,只是網路自媒體在報導時,創造出退林還耕這一概念。

中國自然資源部還下發通知,嚴禁不顧農民意願強制復墾復耕,杜絕不顧農業生產實際,拔苗砍樹、填坑平塘等「一刀切」行為。

香港時事評論員劉銳紹認為,退林還耕與中國政府力推多年的城鎮化政策相互矛盾,而且還得靠補貼來支撐,繼續執行只會衍生更多問題。

中國推的退林還耕,完全與當初的退耕還林這個理念背道而馳。

LTN經濟通》習近平怕沒飯吃?水稻上山整死百姓 - 自由財經 https://bit.ly/3rMmnA1