用“勤勉革命”替代“工業革命”?

——西方研究工業革命的一個新動向

“勤勉革命”原為日本學者速水融對走向工業化進程中勞動集約型路徑的表述。美國學者德·弗雷斯提出要用“勤勉革命”(Industrious Revolution)來替代“工業革命”(Industrial Revolution)。他改變該詞原義,稱1650年-1850年間英國出現了家庭勞動資源的再分配過程。為取得更多的新式消費品,家庭中勞動投入日益增多(即勤勉),包括男子勞動時間加長和婦女兒童參加勞動,從而引起經濟增長和發展。“勤勉革命”論得到了不少學者支持,也受到許多學者質疑。“勤勉革命”論雖以消費革命為前提,但強調勞動的關鍵作用,比將英國消費社會形成看成工業革命動力的流行理論邁進了一大步。

英國工業革命是西方經濟社會史上最重要的事件之一。一般認為,英國工業革命開始於1760年左右,完成於1850前後。“工業革命”(Industrial Revolution)之詞為法國社會主義者布朗基1837年首次提出。1884年,老阿爾諾德·湯因比發表《工業革命講演錄》,認為工業革命遠遠超過技術革命範疇,而是一場具有深遠影響的社會革命,這一觀點很快為學界和社會所接受,成為對工業革命的經典認識。也有學者將工業革命稱為“產業革命”。19世紀、20世紀之交,西方對工業革命的學術研究十分深入,20世紀初法國學者保爾·芒圖所著的《18世紀產業革命》是最重要的代表作之一。20世紀後期至21世紀初,隨著新技術革命興起,第一次工業革命再次進入學術界視野,向傳統認識挑戰的新看法不斷湧現。如有個所謂“克拉夫特—哈利觀點”就認為,工業革命時期的產品增長率並沒有以往認為的那樣高,資本投入也比先前認為的要慢,積累率是經過70年才翻番,而不是以往所說的30年。①同樣,本文將評述的“勤勉革命”論,也體現了西方學者研究工業革命的一個新動向。

一、德·弗雷斯:“勤勉革命”論的倡導者

從1994年至2008年,美國加州大學伯克利分校歷史學兼經濟學教授德·弗雷斯在其一系列論著中闡述“勤勉革命”理論。②在1994年的《工業革命與勤勉革命》論文中,德·弗雷斯主要討論英國。而在2008年的《勤勉革命:消費行為與家庭經濟,從1650年到現在》著作中,他把論述範圍擴大到西北歐的荷蘭、比利時、法國和德國,以及北美洲,時間也不局限於工業革命前後,而是從17世紀直至現在。

在德·弗雷斯看來,“工業革命”作為一個歷史概念有很多缺點,因而可以用一個新的“勤勉革命”(Industrious Revolution)概念,從更寬泛的意義上替代“工業革命”。可能是這兩個英文詞的拼寫十分相近,觸發了德·弗雷斯這一想法。“勤勉革命”一詞本不是德·弗雷斯的發明,而是日本學者速水憂晃最先於1967年提出的,1986年第一次用英語表述,③其意是指走向工業化的勞動集約型路徑。1992年,速水憂晃還繫統論述了“勤勉革命”。④另一位日本學者杉原薰在十餘年後論述德川時期日本的國家與勤勉革命關係時,其義仍如速水憂晃所說。⑤但在德·弗雷斯這裡,“勤勉革命”的含義改變了,它指一個基於家庭的勞動資源再分配過程,家庭中的勞動投入比以往更多(即勤勉),既能增加市場上商品和勞動力的供應,又可增加對商品的市場需求,由此推動了經濟的發展。

德·弗雷斯首先對“工業革命”一詞的精準性予以質疑。他說,一些具有歷史意義的標誌性詞語,對解釋歷史事件、進行歷史敘述、從事歷史研究都極具作用。如西方的宗教改革、法國革命、科學革命、啟蒙運動等,都基於實際發生的事實,同時也只是引導著自身後來的生活。經濟史上最重要的類似詞彙要數工業革命,尤其是英國工業革命,其重要性被理解為可影響別的地方和不同時代的經濟發展。在西方經濟社會史意義上,唯一可與工業革命重要性相比較的是文藝復興。文藝復興是現代文明的開端,並奠定了其永久性本質;工業革命則意味著工業社會開始,並給定了其發展過程的關鍵機制。但對工業革命質疑的聲音也不絕於耳。德·弗雷斯自稱不是要抹殺工業革命的意義,而是要給它一個更有益、更合適的概念,既能更好地確定工業革命含義,也能有助於解釋工業革命以外經濟行為的變革。他認為,應該將近代早期即工業革命之前經濟上的多方面創新與工業革命聯繫起來認識。如果說工業革命是個漸進式現象,那麼此前的長期準備時代又有什麼特徵呢?如果說由“'工廠'(plant of industry)打破'習慣的蛋糕'(cake of custom)”的論斷不再正確,那麼又是由什麼來打破呢?有的學者提出生活標準,有的強調工業革命與物質文化的關係,有的研究需求與供應的作用,不少研究者提出“消費革命”。

德·弗雷斯也是在讚同消費革命的前提下提出勤勉革命論。在他看來,即使面臨實際工資下降的趨勢,消費者的需求還是在增長。在英國以及西北歐和殖民地美洲,由於家庭生產資源的再配置,工業革命前一個世紀工業和農業生產都取得了成就。大量家庭決策的做出,既增加了市場上商品和勞動力的供應,也增加了對商品的市場需求。這些家庭行為變化結合起來,便形成了一個“勤勉革命”。由商業刺激和消費趣味變化的結合所驅動,從家庭慾望而產生的這一“勤勉革命”便達到一個實質性階段。它先於工業革命產生,又為工業革命鋪平了道路。因此,勤勉革命這個因家庭需求而刺激的行為變化,在工業革命前基本表現為供方現象。家庭是一個再生產單位,集生產過程、勞動力、消費、成員間的分配以及世代傳承為一體。勤勉革命概念的核心,是這些功能與時間等資源在家庭成員中配置決策的交互作用。德·弗雷斯借用加雷·貝克爾(Gary Becker)的時間配置理論,認為家庭購買市場上的商品受到其貨幣收入資源的約束,將這些商品與家庭裡的勞動等資源相結合,生產出供家庭消費的基本商品“Z”。購買來的商品(X)有很多種類,有的基本不需要花費家庭勞動就能轉換為可消費的Z物品(如茶),有的種類(如羊)則需要大量家庭勞動才能成為Z消費品(如衣服)。Z商品作為有用物品,能從各種途徑獲得,既可通過購買現存產品而不需再付出勞動,也可主要依靠家庭生產。消費趣味的變化主要影響對Z商品構成的選擇,價格的變化主要影響獲取Z商品的技術的選擇,兩者共同決定了市場上的商品需求。在家庭經濟裡,這種需求就會形成對家庭潛在生產資源(主要是時間)的安排,即一方面是生產用於家庭自身消費的Z物品的勞動,另一方面是生產為掙得收入而提供給市場的產品的勞動,兩種勞動時間該如何配置。前工業時期農民家庭以自給自足為特點,現代家庭則只是個消費單位。在這一認識框架下,勤勉革命應開始於17世紀中期,延至19世紀早期。它由兩方面的轉型組成:一方面,隨著貨幣收入的邊際效用上升而使休閒時間減少;另一方面,則是生產商品以及為直接消費市場商品服務的勞動再配置,這就導致了家庭勞動的效用最大化。它在主要從事市場化商品生產勞動的農民家庭中,在直接從事原工業化生產的家庭中,在更寬泛的市場化導向的婦女和孩童的勞動中,都已存在。

德·弗雷斯的勤勉革命論,實際上是將消費模式和家庭經濟的交互作用作為論題,其方法來自四個方面。一是近些年流行的新經濟史,即重點強調1750年前歐洲所形成的動力,而不看重工業革命本身的成就。二是基於哈吉納爾(Hajnal)的西歐婚姻模式理論的新家庭史,認為自中世紀晚期以來西歐以核心家庭成員勞動為主、僕人勞動為輔。三是格雷·貝克爾的“新家政經濟學”,將家庭中對收入和消費的選擇理論化。四是消費史。⑥德·弗雷斯將這些理論元素綜合在一起,提出“勤勉革命”,即認為這一過程中家庭既增加了市場導向型勞動,同時也增加了家庭從市場購買消費品的百分比。至於市場導向型勞動的增加,既包含了男人們年度工作時間的增加,更包括了婦女和孩童進入勞動行列。但這種增加並不是被生產中的變革所驅使,而是被一種消費慾望所激勵,這就是享用新式物品或豐富的傳統物品的衝動,包括棉布、亞麻布、呢絨、陶器、新家具、糖、茶、咖啡、酒類和白麵包等。雖然這些物品大多與工業革命沒有直接關係,但如果勞動量增加了,勞動投入增長就會快於人口增長,就會帶來早期近代英格蘭的經濟增長。

以往的經濟史家多認為前工業時代的家庭經濟都是謀生型經濟。即使在資本主義經濟中,人力資源也被悉尼·波拉德等稱之為“沒有積累、沒有渴望,習慣於為生存而工作,而不是為收入最大化的人”⑦。在湯普森看來,工廠勞動單調乏味,強度又大,“對勞動實行監督,有鈴聲和時鐘,要金錢刺激,要禱告和教育,要壓制公平和運動”。⑧但德·弗雷斯不這麼認為。在他看來,那個時代留下的許多描述其實是與此相反的。從薩繆爾·佩匹斯、丹尼爾·笛福到亞瑟·楊,他們感覺自己時代的物質文化是熱切的,而不是被迫的。如笛福的記載更像一部“勤勉革命”編年史。他在記敘那些製造業地區時,經常會有這樣一些話語:“你可以看到水輪在各家門前轉動,羊毛和毛紗掛在每一個窗口,織機、繞紗機、梳毛工、分類工、染工、修整工,都很忙;很小的孩童以及婦女始終在工作”;“這樣的勞動就是生活。窮人都有工作,他們不缺工資,別人挨餓時他們吃著,有時他們還小小地奢侈一回”。不過德·弗雷斯也認為,雖然勤勉革命是家庭為改善生活而自願增加勞動,但並不是件令人艷羨的事情。工作強度大,休息時間被擠壓,妻子孩童在家庭中處於一種自我剝削狀態,不利於我們今天所說的人力資本養成。因此勤勉的勞動是自願的,但不見得就是快樂的。另一方面,飲酒休閒享受作樂等又花掉了大量可擴大再生產的資本。兩相權衡,勤勉勞動創造的財富大大刺激了消費,也大大增加了市場上的商品,它的正面效應是主要的。

總之在德·弗雷斯看來,從1650年左右開始,勞動者家庭經濟發生的變化主要表現為勞動量的增加,一方面對家庭必需品進行加工的製造性勞動量增加,另一方面是為購買市場商品而須掙得更多收入的工資性勞動量增加。家庭勞動既構成了工業所需要的勞動基礎,也為大規模工業生產創造了產品的市場需求。但這種家庭經濟並不是長久的。到1850年以後,逐漸形成了僅靠“掙麵包者—建家庭者”維持的家庭經濟模式,妻子和兒童先後退出了工資性勞動,男子在家內為自我消費而進行的生產性勞動也減少了,幾乎成了唯一的掙工資者,完全被納入資本家工廠製的工資勞動體系中。

二、佛思等人:對勞動投入的估算與爭論

“勤勉革命”論提出後,西方學術界很快有了反響。由於劍橋《經濟史雜誌》是德·弗雷斯“勤勉革命”論的原發刊物,因此也就成了討論“勤勉革命”論的學術園地。勤勉革命的核心是勞動投入加大。佛思、克拉克和韋爾夫等人在這方面展開了深入探討,對勞動投入進行估算,但爭議頗大。

1998年,西班牙巴塞羅那龐培法布拉大學副教授、劍橋大學國王學院歷史與經濟研究中心副主任漢斯-喬奇姆·佛思在《經濟史雜誌》發表論文,對德·弗雷斯勤勉革命論進行首次正面回應。⑨鑑於該文僅涉及倫敦一地具有局限性,三年後,佛思又發表文章對1760年-1830年間英國的勞動投入進行重新估計。⑩他以工業革命時期六組法庭證人的賬本為基礎,對男子的勞動投入作了新估計,地域上採自北英格蘭和倫敦,時間自1760年至1830年。北英格蘭是工業革命發生地,倫敦是英格蘭其餘地區的代表,因此都具典型性。他將這些證人的活動量轉換成對勞動投入的估計,認為工作時間大大增加了;而花在人均消費上的收入雖緩慢增長,但被休閒的減少所抵消。因此他估算出的結論有點低沉,即在1760年-1830年期間,由於休閒的變化,消費水平實質上沒有發生改變。也就是說,由於休閒減少,勞動時間增多,勞動者必須增加消費,所以消費水平並沒有增長。

我們來看看佛思的估算。他認為用證人賬本的資料進行勞動年長度的估算比用“以時長計”方法獲得的案例更直接。證人賬本中勞動頻次的間歇性出現,適宜採用“以頻次計”的估算法。他採用這種方法,設定每個勞動者每天睡覺8小時,餘下16小時裡,約有45%的時間用來進行工資性勞動,也就是每工作日勞動7小時12分鐘。於是,他便從這種估算中得出了1760年-1830年間的年勞動時間以及幅度差異,他稱之為“置信區間”(Confidence intervals)。對倫敦證人的年勞動時間的估算如下(表1)。

從根據佛思材料所製的這個表中,我們可得出許多相關信息:其一,自1760至1800年,倫敦男子年勞動時間從平均2069小時上升到2738小時,增加了669小時,增長幅度為32%,這符合勤勉革命的立足點,即勞動投入加大;其二,年勞動時間最高值與最低值之比,1760年為1.17(2231/1907),說明此時主要是手工勞動,勞動時間差距不大;1830年增加到1.39(3153/2266),可能說明年勞動時間短的是掌握機器的熟練技術工(只需這些時間即可維持家庭消費),勞動時間長的仍是手工勞動者或低技術工(須有這麼多時間才能維持家庭消費);其三,路程時間在19世紀初增多,說明在走向工廠化時,生產場所越來越集中,工人上班路途更遠,不像前工業時期工場離工人家較近,路途所需時間要少些。

表2是佛思的另一種估計。從表中可以看出,工業革命發源地、工業化程度最高的北英格蘭,1760-1830年間年勞動時間以及增長幅度與倫敦大致相似。從最終得出的平均勞動量來看,七十年裡年勞動時間增加了780小時,增長幅度為30.3%。除星期日和宗教節日不工作外,一年工作天數為300天,也就是說每個工作日勞動者都進行了11小時以上的勞動,真可稱得上“勤勉”。因此,佛思認為自己用社會學方法驗證了德·弗雷斯“勤勉革命”論的史實基石——勞動投入加大。不過,佛思的計算是從18世紀中期開始,與德·弗雷斯所提出的勤勉革命開始於17世紀中期在起點上不一樣。由於佛思力挺勤勉革命論,後來的論者常將他與德·弗雷斯並提。

也是在1998年,加利福尼亞大學經濟系教師格雷戈里·克拉克和尤斯布蘭德·範·德·韋爾夫在《經濟史雜誌》發表《工作在進步嗎?勤勉革命》(11)一文,這是學術界對德·弗雷斯“勤勉革命”論的首次質疑性回應。克拉克和威爾夫認為,研究者並不了解1800年前勞動者的勞動習性,從1800年前的檔案也很難樣化出每天的勞動長度和每年的勞動天數;根據現存的一些資料推算,從1260年至1850年,鄉村勞動者的勞動投入最多只有小量的增加。

克拉克和韋爾夫主要以英國的脫粒工和鋸木工為例來進行估算,因為這兩項工作的勞動方式在長達六個世紀裡幾乎沒什麼變化,更具縱向可比性。脫粒工作包括用連枷打場、揚場、用風車吹谷等活計,一般多為計日工資。計日工作實際上結合了時間和勞動強度。克拉克和韋爾夫抽取了三種主要穀物(小麥、大麥和燕麥)的脫粒工作效率再加以平均,共得到1222個1267年-1850年間英國各地的脫粒工作觀察資料,來源是莊園和農場的賬本,阿瑟·揚等觀察者對脫粒工作酬勞的估計,以及雇主按勞工法所付的工資率等。剔除了那些過分集中於某些地方或某些年代的資料後,最後剩下560個觀察資料作依據。最後得出的結論是,就脫粒工作而言,這將近600年的歷史中,並未看到男勞動者的“勤勉革命”趨勢,而是在1300年-1600年間出現了下行,後來的年代則看不出有何趨勢。鋸木是雙人活,兩人各站在木頭兩邊,勞動工具就是一把鋸子,從1260至1800年,工作效率沒什麼變化,僅只是鋸片的式樣和質地有點改進。一般都按鋸好的木板面積計算工資,即“計件工資”。克拉克和韋爾夫共得到了英國不同地方1280年-1810年間的755個觀察資料,發現1300年-1800年間鋸木工每天所鋸出的木板面積增加了大約80%,但增長主要集中在兩段時期。一是1425年-1475年,增長了大約40%,此後長期穩定在每天鋸木板100平方英尺左右。二是18世紀晚期,增加了20%。雖然鋸木率呈現增長的總趨勢,似乎能驗證前工業時期發生了勤勉革命,其實不然。這一增長主要是鋸木技術改進的結果。而且在增長率最大的1420年-1460年,並沒有在脫粒工作上出現類似的“勤勉革命”;18世紀晚期的增長主要在於機器鋸木代替了人工鋸木,而且觀察資料只有9個,取材不充分。而1500年-1750年間鋸木率毫無變化,但這正是德·弗雷斯所說的“勤勉革命”時期。若將脫粒和鋸木資料聯繫在一起看,1267年-1850年間每天的勞動時間和勞動強度幾乎沒有增加,中世紀英國的勞動者每天所做的活與工業革命後期是一樣多。

那麼,勞動者每年的勞動天數是否增加了呢?克拉克和韋爾夫也給出了回答。他們認為,雖然一年中工作天數統計很難從農場賬本中找到,但許多證據顯示,即使在1750年前有些勞動者的工作就已接近了300天。如貝德福德郡哈羅德地產上的1647-1648記賬年度裡,4個長工平均為雇主勞動291.5天。除掉52個星期日外,21.5個休工日中有14個算是常規假日(如聖誕至新年期間就有4個假日),另7.5天是各僱工自己的休整。1706-1707記賬年度劍橋一個家庭賬本顯示,農業僱工托馬斯·瓦特森一年中勞動296.5天。北安普頓德雷敦5個長工,1727年-1728年僱工工作的天數分別為264天、288天、296天、297天和300天。1772年,德比郡的奧克斯地產上,5個長工為雇主分別工作300.5天、301天、308.5天、309.5天和311天。從這些材料可以看出,還在工業革命以前很久,一些鄉村長工的勞動天數達到了290天以上。他們還用工資標準來推算工作天數,得出瞭如下數據,並以19世紀後期作參照(表3)。

總之他們認為,沒有跡象表明出現了佛思所說的1750年-1800年的勤勉革命,或德·弗雷斯所說的1650年後的勤勉革命,反倒是中世紀晚期英國的人均勞動量處在較高水平。因此,所謂前工業時代出現了勤勉革命的說法最多只能算個開放式問題而已。不過,在我們看來,克拉克和韋爾夫所舉的兩個行業並不具有代表性。穀物脫粒只是農業中的輔助性工作,哪怕農業本身也不是工業革命時期最具影響的產業;鋸木工作更是項重要性較低的邊緣性工作。用邊緣性工作或輔助性工作的例子來質疑經濟總體的變化,說服力不夠強。

三、埃倫和魏斯多夫:勤勉與消費相結合的實證研究

“勤勉革命”論雖然強調勞動投入,但認為這種投入主要是由消費慾望所刺激的,是靠加長勞動時間來獲得更多貨幣,以便購買新奇消費品如茶、糖、書籍、鐘錶等,因此又被認為是“勤勉革命和消費革命雙重理論”。於是有學者從消費和勤勉的結合研究上來支持“勤勉革命”論。

2011年8月,牛津大學教授埃倫、哥本哈根大學教授魏斯多夫在《經濟史評論》上聯合發表論文《工業革命前有“勤勉革命”嗎?英格蘭的實證,1300-1800》(12),基本上支持“勤勉革命”說,但在消費量和勞動投入的結合研究上有所補充和修正。埃倫是著名工業革命史專家,近年一系列論著有較大的國際影響。(13)“勤勉革命”討論能吸引他參加,殊屬不易。

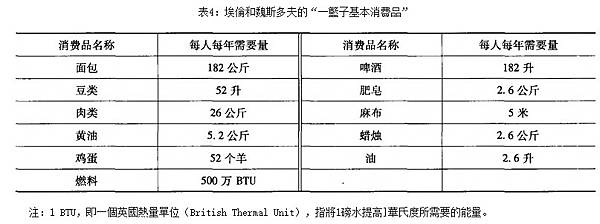

埃倫和魏斯多夫在論述中,先將消費量固定下來,稱之為“一籃子基本消費品”(見表4),看城市和鄉村各需要多少勞動時間的工資才能獲得它。勞動者的工資不只是滿足自己的生活需要,而是養家糊口,保證全家人的基本生存。

注:1 BTU,即一個英國熱量單位(British Thermal Unit),指將1磅水提高1華氏度所需要的能量。

他們選定的研究時段為1300年-1800年,選定的兩組研究對象分別為英格蘭南部的農場工人和倫敦的建築工人。對於農場工人,其工資數據來自比弗里奇(Beveridge)對溫切斯特主教地產上工人日工資水平的研究(1300年-1450年)、鮑登(Bowden)對牛津和劍橋的學院以及埃頓學院在它們的英格蘭南部地產上所付工資的研究(1450年-1650年)及對英格蘭南部郡農業工資的研究(至1750年)、鮑利(Bowley)對牛津郡工資的研究(至1830年)、克拉克(Clark)對英格蘭東南部和西南部農場工資的研究(1670年-1830年)。至於城市建築工,數據取自波爾頓(Boulton)、拉帕波特(Rappaport)和施瓦茨(Schwartz)的研究(1457年-1830年)。1310年-1456年間,倫敦建築工工資被認為增長了25%,來自於費爾普斯·布朗(Phelps Brown)和霍普金斯(Hopkins)以劍橋和牛津學院所付工資為基準的研究;他們的研究也顯示,1457年後一個世紀裡,倫敦與牛橋之間的工資也有25%的差異。

經過研究和比較,他們發現在鄉村工人中有兩次“勤勉革命”,即陡然增加了勞動量,但兩次都是與經濟艱難相關,並沒有消費革命的跡象。兩次的時段分別為1540年-1616年、1750年-1818年。第一次增加與1536年宗教改革取消了49個聖日休假相吻合。第二次增加正好是在工業革命前夕,與佛思所說勤勉革命時期相合,但事實上是1750年起家庭撫養負擔加重,婦女和兒童們也得從事一些低收入的農業勞動,其所得佔了家庭收入的將近20%,用於維持基本消費。根據埃倫和魏斯多夫在文中繪製的鄉村農場工人年工作天數曲線圖,一個農場工人的工資要購買全家人的“一籃子基本消費品”,所需勞動時間從1300年至1830年有極大變化:1330年需420天左右,以後逐步曲折下降,1370年代約為230天,1450年為最低,約170天;1540年開始上升,1560年約230天,1616年達300天左右;此後一個多世紀在這個高位上波動,1750年再次上升,1818年需380天以上。結果,一個男勞動力一天也不休息,也不能完成養家糊口任務,所以必須有婦女和兒童輔助。因此在農業勞動家庭,根本就不存在擴大消費的可能。“勤勉革命和消費革命雙重論”不適合於經濟還算發達的英格蘭南方農村。

相反,對城市勞動者來說,他們的實際工作時間遠多於購買那一籃子消費品所需要的勞動時間,這就為消費革命提供了很大空間,從而通向工業革命。埃倫和魏斯多夫也繪製了一幅城市建築工人年勞動天數曲線圖,建築工購買全家人“一籃子基本消費品”所需的年工作天數如下:1330年420天左右;爾後下降,至1340年代為270天左右;再次上升,1370年代接近350天;隨後陡降,1380年僅需210天;此後直至1540年,長期維持在150天—200天的低位;1540-1680年間,維持在200天—250天之間;再次下降,1750年又只需要150天;後又呈現小幅上升趨勢,至1780年為200天左右,1800年210天左右,1830年又降為180天左右。從14世紀後期起,維持家庭基本生活僅需工人一年中的一半多時間,餘下的小半年工人們不會呆坐休息,一定會為改善生活、提高消費水平而工作,增加勞動量,甚至家庭成員即婦女兒童也做些活計,增加收入。這一結論符合勤勉革命和消費革命雙重論。總之,埃倫和魏斯多夫的研究有助於勤勉革命論,但又表明不能一概而論。

魏斯多夫個人還撰有論文,討論消費革命、勤勉革命和工業革命為什麼發生在英國,而不是法國。(14)他將1500年-1800年倫敦和巴黎工人的年勞動天數進行比較,認為當巴黎工人在為購買“一籃子基本消費品”而需整年工作時,倫敦工人卻在付出購買一籃子消費品的勞動後大有空閒,可以用來“勤勉”地多勞動掙得更多收入以滿足對新式商品的消費慾望,特別是1600年-1750年間。由此他認為,正是勤勉革命和消費革命成為刺激英國發生工業革命的因素,而這樣的因素在法國是找不到的。

四、對“勤勉革命”論的更多反應

“勤勉革命”論一出,國際上反響較多。英國埃克塞特大學教授懷特爾稱《勤勉革命:消費行為與家庭經濟》是“一本極其重要的書”,尤其是將婦女史、家庭史和消費史融進了經濟史主流。(15)有的研究者還喜歡套用“勤勉革命”詞來論述與德·弗雷斯原意大有差異的主題,如席爾論述19世紀印度農業的會議論文《勤勉革命與印度農業》(16)、貝茲斯-塞爾法論述18世紀美國製鐵業的著作《鑄造美國:製鐵工、冒險家與勤勉革命》(17)。

許多學者將這一理論用到英國以外的國家時,大多對勤勉革命是否發生表示疑問。劍橋大學教授經濟史女教授奧吉爾維耶的研究團隊,將《人類福利和“勤勉革命”:德國經濟發展中的消費、性別與社會資本,1600-1900》作為研究課題,對德國是否有勤勉革命進行研究。2010年6月,她在《經濟史雜誌》發文,專論近代早期德國的消費、社會資本和“勤勉革命”問題,(18)但卻是從質疑角度來論述的。她用取自中歐(德國)的例證,強調“消費和勤勉革命”尚只是個開放性問題,並發問道:它們發生在北大西洋經濟以外嗎?它們是由傳統制度的“社會資本”形成的嗎?它們怎樣受到社會強加給婦女的束縛的影響?認為中歐的人們也有增加市場導向型勞動和消費的慾望,但社會精英利用傳統制度的社會資本,反對新的勞動和消費實踐,特別是反對婦女、移民和窮人們的工作努力。雖然精英們總體上很少有意阻礙這些新實踐,但卻從社會角度延遲了它們,限制了它們,加大了它們的成本。因此照奧吉爾維耶所說,由於社會上層阻撓,勤勉革命沒有在近代早期的德國發生過。

劍橋大學另一位女學者朱麗葉·馬爾法尼也於2010年撰文,討論西班牙加泰羅尼亞地區是否出現“勤勉革命”。(19)在馬爾法尼看來,雖然德·弗雷斯的“勤勉革命”概念突然成了經濟史上一個特有詞彙,但勞動資源分配的觀點,勞動強度加大的觀點,都不是新鮮東西。第一個觀點早在原工業化與資本主義起源理論那裡就有了。第二個觀點即勤勉革命,該詞最先也是日本學者速水融提出來的。德·弗雷斯用這個概念的不同之處,在於強調發生這一變化背後的動機,即一些個人和家庭獲得新式消費品的慾望;強調西北歐的晚婚、單身比例高以及核心家庭制,使個人有更多的行動自由,而南歐的擴大家庭制則排除了個人變成勤勉消費者的機會,從而成為工業革命的障礙。她認為德·弗雷斯的這一大膽論斷是值得質疑的,幾點理由是:一、英國歷史學家大多認為,家庭與市場的聯繫只是德·弗雷斯的一種假設而已;二、所謂“歐洲婚姻模式”在消費未增加的地區也存在;三、更嚴重的是,南歐的消費模式和家庭行為還相當不清楚。馬爾法尼認為,在南歐,至少有一個地區18世紀裡也有市場擴張、商業化加強、商品化葡萄種植和原工業的專門化,所有這些都引來了類似於英國的基於棉紡業的工業革命。但這個地區卻存在被強有力紐帶所維繫的擴大家庭制度,並被特有的繼承製度所支撐。這就是加泰羅尼亞,過去常被視為歐洲“外圍區”的一個例外。她的目的是要考察這一地區是否發生了勤勉革命,考察的樣本為該地區的原工業化社區伊瓜拉達。通過考察她認為,按德·弗雷斯模式來衡量,伊瓜拉達地區只在很有限的程度上發生過勤勉革命。這裡18世紀雖然也有消費行為的某些變化,但按北歐標準是微弱的。普遍認為的那些與休閒、文化和奢侈相聯繫的東西如鐘錶、書籍和繪畫等,在加泰羅尼亞只是極少數精英的玩物。只有最基本的東西如刀劍及巧克力之類新飲品,才有略寬一點的傳播,但直到19世紀初也沒有進入日用品行列。因此可以認為,加泰羅尼亞情況只能表明德·弗雷斯的“勤勉革命”假設發生在西北歐,是不是對其他地區有效則有待證明。更重要的是,德·弗雷斯堅持認為增加消費是勤勉 革命的唯一動力,這就使得整個勤勉革命概念在運用上缺乏靈活性,不利於歷史分析,也背離了日本學者速水融創造這一詞彙的本意。總的來看,馬爾法尼對德·弗雷斯的勤勉革命基本持反對態度。

西班牙巴斯克大學加西亞-祖尼加在2011年9月都柏林國際學術會議上提交的論文,研究像天主教國家西班牙這樣的遲發展經濟體是否也有勤勉革命。他認為,對休閒時間和以獲取貨幣為目的家庭勞動時間進行再配置,受到一定的宗教限制。以宗教法令和宗教立法提供的宗教節日表為依據,可以估計出每年的可用勞動日。他的研究結果表明,實際上中世紀的勞動天數已相當之高,而宗教限制又不允許近代早期達到300個勞動日,直到19世紀初還是這樣,增加量非常之小,故而看不到有“勤勉革命”。(20)法國科學研究中心(CNRS)研究員吉拉德·比厄爾在一次國際會議上提交的論文,以18世紀距巴黎約50公里的布里耶村莊為研究對象,對這裡是否發生勤勉革命也持懷疑態度。(21)

從以上學者的質疑可見,“勤勉革命”論並非成熟觀點,理論上有漏洞,實證也不充分,能否得到普遍認同還很難說。至少可以肯定,用“勤勉革命”提法替代“工業革命”是絕不可能的。因為“工業革命”說法久已深入學界和社會,沒誰能改變得了。而且勤勉革命論者的實證材料往往只限局部,很多是邊緣性的,說服力不強,不足以從全局顛覆“工業革命”論。當然,試圖否定勤勉革命論的觀點也同樣有理論漏洞及材料局部性問題。我們認為,勤勉革命論的“亮點”在於:它雖以消費革命為前提,但強調勞動的關鍵作用,比將18世紀英國消費社會形成看成工業革命動力的流行理論邁進了一大步。消費慾望的增長最多只能說成是促使經濟發展的最終動機;而這一最終動機怎樣促進經濟發展或社會進步,中間必須經過人類勞動或活動這個環節。

用“勤勉革命”替代“工業革命”? -中國人民大學複印報刊資料 https://bit.ly/3ME9nlB

--------------------------------

用“勤勉革命”替代“工業革命”?

——西方研究工業革命的一個新動向

劉景華 張松韜

【內容提要】“勤勉革命”原為日本學者速水融對走向工業化進程中勞動集約型路徑的表述。美國學者德•弗雷斯提出要用“勤勉革命”(Industrious Revolution)來替代“工業革命”(Industrial Revolution)。他改變該詞原義,稱1650—1850年間英國出現了家庭勞動資源的再分配過程。為取得更多的新式消費品,家庭申勞動投入日益增多(即勤勉),包括男子勞動時間加長和婦女兒童參加勞動,從而引起經濟增長和發展。“勤勉革命”論得到了不少學者支持,也受到許多學者質疑。“勤勉革命”論雖以消費革命為前提,但強調勞動的關鍵作用,比將英國消費杜會形成看成工業革命動力的流行理論邁進了一大步。

【關鍵詞】英國;工業革命;勤勉革命;消費革命

【作者簡介】劉景華,天津師範大學歷史文化學院教授(郵編:300387)

張松韜,四川師範大學歷史文化學院教師(郵編:610068)

英國工業革命是西方經濟社會史上最重要的事件之一。一般認為,英國工業革命開始於1760年左右,完成於1850前後。“工業革命”(Industrial Revolution)之詞為法國社會主義者布朗基1837年首次提出。1884年,老阿爾諾德。湯因比發表《工業革命講演錄》,認為工業革命遠遠超過技術革命範疇,而是一場具有深遠影響的社會革命,這一觀點很快為學界和社會所接受,成為對工業革命的經典認識。也有學者將工業革命稱為“產業革命”。19、20世紀之交,西方對工業革命的學術研究十分深入,20世紀初法國學者保爾。芒圖所著的(18世紀產業革命》是最重要的代表作之一。20世紀後期至21世紀初,隨著新技術革命興起,第一次工業革命再次進入學術界視野,向傳統認識挑戰的新看法不斷湧現。如有個所謂“克拉夫特一哈利觀點”就認為,工業革命時期的產品增長率並沒有以往認為的那樣高,資本投入也比先前認為的要慢,積累率是經過70年才翻番,而不是以往所說的30年。[1]同樣,本文將評述的“勤勉革命”論,也體現了西方學者研究工業革命的一個新動向。

一、德·弗雷斯:“勤勉革命”論的倡導者

从1994年至2008年,美国加州大学伯克利分校历史学兼经济学教授德·弗雷斯在其一系列论著中阐述“勤勉革命”理论。[2]在1994年的《工业革命与勤勉革命》论文中,德•弗雷斯主要讨论英国。而在2008年的《勤勉革命:消费行为与家庭经济,从1650年到现在》著作中,他把论述范围扩大到西北欧的荷兰、比利时、法国和德国,以及北美洲,时间也不局限于工业革命前后,而是从17世纪直至现在。

在德·弗雷斯看來,“工業革命”作為一個歷史概念有很多缺點,因而可以用一個新的“勤勉革命”(Industrious Revolution)概念,從更寬泛的意義上替代“工業革命”。可能是這兩個英文詞的拼寫十分相近,觸發了德•弗雷斯這一想法。“勤勉革命”一詞本不是德•弗雷斯的發明,而是日本學者速水憂晃最先於1967年提出的,1986年第一次用英語表述,[3]其意是指走向工業化的勞動集約型路徑。1992年,速水憂晃還繫統論述了“勤勉革命”。[4]另一位日本學者杉原薰在十餘年後論述德川時期日本的國家與勤勉革命關係時,其義仍如速水憂晃所說。[5]怛在德·弗雷斯這裡,“勤勉革命”的含義改變了,它指一個基於家庭的勞動資源再分配過程,家庭中的勞動投入比以往更多(即勤勉),既能增加市場上商品和勞動力的供應,又可增加對商品的市場需求,由此推動了經濟的發展。

德•弗雷斯首先對“工業革命”一詞的精準性予以質疑。他說,一些具有歷史意義的標誌性詞語,對解釋歷史事件、進行歷史敘述、從事歷史研究都極具作用。如西方的宗教改革、法國革命、科學革命、啟蒙運動等,都基於實際發生的事實,同時也只是引導著自身後來的生活。經濟史上最重要的類似詞彙要數工業革命,尤其是英國工業革命,其重要性被理解為可影響別的地方和不同時代的經濟發展。在西方經濟社會史意義上,唯一可與工業革命重要性相比較的是文藝復興。文藝復興是現代文明的開端,並奠定了其永久性本質;工業革命則意味著工業社會開始,並給定了其發展過程的關鍵機制。但對工業革命質疑的聲音也不絕於耳。德·弗雷斯自稱不是要抹殺工業革命的意義,而是要給它一個更有益、更合適的概念,既能更好地確定工業革命含義,也能有助於解釋工業革命以外經濟行為的變革。他認為,應該將近代早期即工業革命之前經濟上的多方面創新與工業革命聯繫起來認識。如果說工業革命是個漸進式現象,那麼此前的長期準備時代又有什麼特徵呢?如果說由“'工廠'(plant of industry)打破'習慣的蛋糕'(cake of custom)”的論斷不再正確,那麼又是由什麼來打破呢?有的學者提出生活標準,有的強調工業革命與物質文化的關係,有的研究需求與供應的作用,不少研究者提出“消費革命”。

德•弗雷斯也是在讚同消費革命的前提下提出勤勉革命論。在他看來,即使面臨實際工資下降的趨勢,消費者的需求還是在增長。在英國以及西北歐和殖民地美洲,由於家庭生產資源的再配置,工業革命前一個世紀工業和農業生產都取得了成就。大量家庭決策的做出,既增加了市場上商品和勞動力的供應,也增加了對商品的市場需求。這些家庭行為變化結合起來,便形成了一個“勤勉革命”。由商業刺激和消費趣味變化的結合所驅動,從家庭慾望而產生的這一“勤勉革命”便達到一個實質性階段。它先於工業革命產生,又為工業革命鋪平了道路。因此,勤勉革命這個因家庭需求而刺激的行為變化,在工業革命前基本表現為供方現象。家庭是一個再生產單位,集生產過程、勞動力、消費、成員間的分配以及世代傳承為一體。勤勉革命概念的核心,是這些功能與時間等資源在家庭成員中配置決策的交互作用。德•弗雷斯借用加雷·貝克爾(Gary Becker)的時間配置理論,認為家庭購買市場上的商品受到其貨幣收入資源的約束,將這些商品與家庭裡的勞動等資源相結合,生產出供家庭消費的基本商品“Z”。購買來的商品(X)有很多種類,有的基本不需要花費家庭勞動就能轉換為可消費的Z物品(如茶),有的種類(如羊)則需要大量家庭勞動才能成為Z消費品(如衣服)。Z商品作為有用物品,能從各種途徑獲得,既可通過購買現存產品而不需再付出勞動,也可主要依靠家庭生產。消費趣味的變化主要影響對Z商品構成的選擇,價格的變化主要影響獲取Z商品的技術的選擇,兩者共同決定了市場上的商品需求。在家庭經濟裡,這種需求就會形成對家庭潛在生產資源(主要是時間)的安排,即一方面是生產用於家庭自身消費的Z物品的勞動,另一方面是生產為掙得收入而提供給市場的產品的勞動,兩種勞動時間該如何配置。前工業時期農民家庭以自給自足為特點,現代家庭則只是個消費單位。在這一認識框架下,勤勉革命應開始於17世紀中期,延至19世紀早期。它由兩方面的轉型組成:一方面,隨著貨幣收入的邊際效用上升而使休閒時間減少;另一方面,則是生產商品以及為直接消費市場商品服務的勞動再配置,這就導致了家庭勞動的效用最大化。它在主要從事市場化商品生產勞動的農民家庭中,在直接從事原王業化生產的家庭中,在更寬泛的市場化導向的婦女和孩童的勞動中,都已存在。

德·弗雷斯的勤勉革命论,实际上是将消费模式和家庭经济的交互作用作为论题,其方法来自四个方面。一是近些年流行的新经济史,即重点强调1750年前欧洲所形成的动力,而不看重工业革命本身的成就。二是基于哈吉纳尔(Hajnal)的西欧婚姻模式理论的新家庭史,认为自中世纪晚期以来西欧以核心家庭成员劳动为主、仆人劳动为辅。三是格雷.贝克尔的“新家政经济学”,将家庭中对收入和消费的选择理论化。四是消费史。[6]德•弗雷斯将这些理论元素综合在一起,提出“勤勉革命”,即认为这一过程中家庭既增加了市场导向型劳动,同时也增加了家庭从市场购买消费品的百分比。至于市场导向型劳动的增加,既包含了男人们年度工作时间的增加,更包括了妇女和孩童进入劳动行列。但这种增加并不是被生产中的变革所驱使,而是被一种消费欲望所激励,这就是享用新式物品或丰富的传统物品的冲动,包括棉布、亚麻布、呢绒、陶器、新家俱、糖、茶、咖啡、酒类和白面包等。虽然这些物品大多与工业革命没有直接关系,但如果劳动量增加了,劳动投入增长就会快于人口增长,就会带来早期近代英格兰的经济增长。

以往的經濟史家多認為前工業時代的家庭經濟都是謀生型經濟。即使在資本主義經濟中,人力資源也被悉尼。波拉德等稱之為“沒有積累、沒有渴望,習慣於為生存而工作,而不是為收入最大化的人”[7]。在湯普森看來,工廠勞動單調乏味,強度又大,“對勞動實行監督,有鈴聲和時鐘,要金錢刺激,要禱告和教育,要壓制公平和運動”。[8]但德·弗雷斯不這麼認為。在他看來,那個時代留下的許多描述其實是與此相反的。從薩繆爾。佩匹斯、丹尼爾.笛福到亞瑟。楊,他們感覺自己時代的物質文化是熱切的,而不是被迫的。如笛福的記載更像一部“勤勉革命”編年史。他在記敘那些製造業地區時,經常會有這樣一些話語:“你可以看到水輪在各家門前轉動,羊毛和毛紗掛在每一個窗口,織機、繞紗機、梳毛工、分類工、染工、修整工,都很忙;很小的孩童以及婦女始終在工作”;“這樣的勞動就是生活。窮人都有工作,他們不缺工資,別人挨餓時他們吃著,有時他們還小小地奢侈一回”。不過德•弗雷斯也認為,雖然勤勉革命是家庭為改善生活而自願增加勞動,但並不是件令人艷羨的事情。工作強度大,休息時間被擠壓,妻子孩童在家庭中處於一種自我剝削狀態,不利於我們今天所說的人力資本養成。因此勤勉的勞動是自願的,但不見得就是快樂的。另一方面,飲酒休閒享受作樂等又花掉了大量可擴大再生產的資本。兩相權衡,勤勉勞動創造的財富大大刺激了消費,也大大增加了市場上的商品,它的正面效應是主要的。

總之在德·弗雷斯看來,從1650年左右開始,勞動者家庭經濟發生的變化主要表現為勞動量的增加,一方面對家庭必需品進行加工的製造性勞動量增加,另一方面是為購買市場商品而須掙得更多收入的工資性勞動量增加。家庭勞動既構成了工業所需要的勞動基礎,也為大規模工業生產創造了產品的市場需求。但這種家庭經濟並不是長久的。到1850年以後,逐漸形成了僅靠“掙麵包者一建家庭者”維持的家庭經濟模式,妻子和兒童先後退出了工資性勞動,男子在家內為自我消費而進行的生產性勞動也減少了,幾乎成了唯一的掙工資者,完全被納入資本家工廠製的工資勞動體系中。

二、佛思等人:對勞動投入的估算與爭論

“勤勉革命”論提出後,西方學術界很快有了反響。由於劍橋《經濟史雜誌》是德•弗雷斯“勤勉革命”論的原發刊物,因此也就成了討論“勤勉革命”論的學術園地。勤勉革命的核心是勞動投入加大。佛思、克拉克和韋爾夫等人在這方面展開了深入探討,對勞動投入進行估算,但爭議頗大。

1998年,西班牙巴塞羅那龐培法布拉大學副教授、劍橋大學國王學院歷史與經濟研究中心副主任漢斯一喬奇姆·佛思在《經濟史雜誌》發表論文,對德•弗雷斯勤勉革命論進行首次正面回應。[9]鑑於該文僅涉及倫敦一地具有局限性,三年後,佛思又發表文章對1760一1830年間英國的勞動投入進行重新估計。[10]他以工業革命時期六組法庭證人的賬本為基礎,對男子的勞動投入作了新估計,地域上採自北英格蘭和倫敦,時間自1760年至1830年。北英格蘭是工業革命發生地,倫敦是英格蘭其餘地區的代表,因此都具典型性。他將這些證人的活動量轉換成對勞動投入的估計,認為工作時間大大增加了;而花在人均消費上的收入雖緩慢增長,但被休閒的減少所抵消。因此他估算出的結論有點低沉,即在1760—1830年期間,由於休閒的變化,消費水平實質上沒有發生改變。也就是說,由於休閒減少,勞動時間增多,勞動者必須增加消費,所以消費水平並沒有增長。

我們來看看佛思的估算。他認為用證人賬本的資料進行勞動年長度的估算比用“以時長計”方法獲得的案例更直接。證人賬本中勞動頻次的間歇性出現,適宜採用“以頻次計”的估算法。他採用這種方法,設定每個勞動者每天睡覺8小時,餘下16小時裡,約有45%的時間用來進行工資性勞動,也就是每工作日勞動7小時12分鐘。於是,他便從這種估算中得出了1760—1830年間的年勞動時間以及幅度差異,他稱之為“置信區間”(Confidence intervals)。對倫敦證人的年勞動時間的估算如下(表1)。

表1:依據倫敦證人資料所估算的年勞動時間(單位:小時)

從根據佛思材料所製的這個表中,我們可得出許多相關信息:其一,自1760至1800年,倫敦男子年勞動時間從平均2069小時上升到2738小時,增加了669小時,增長幅度為32%,這符合勤勉革命的立足點,即勞動投入加大;其二,年勞動時間最高值與最低值之比,1760年為1.17(2231/1907),說明此時主要是手工勞動,勞動時間差距不大;1830年增加到1.39(3153/2266),可能說明年勞動時間短的是掌握機器的熟練技術工(只需這些時間即可維持家庭消費),勞動時間長的仍是手工勞動者或低技術工(須有這麼多時間才能維持家庭消費);其三,路程時間在19世紀初增多,說明在走向工廠化時,生產場所越來越集中,工人上班路途更遠,不像前工業時期工場離工人家較近,路途所需時間要少些。

表2是佛思的另一種估計。從表中可以看出,工業革命發源地、工業化程度最高的北英格蘭,1760—1830年間年勞動時間以及增長幅度與倫敦大致相似。從最終得出的平均勞動量來看,七十年裡年勞動時間增加了780小時,增長幅度為30.3%。除星期日和宗教節日不工作外,一年工作天數為300天,也就是說每個工作日勞動者都進行了11小時以上的勞動,真可稱得上“勤勉”。因此,佛思認為自己用社會學方法驗證了德·弗雷斯“勤勉革命”論的史實基石一一勞動投入加大。不過,佛思的計算是從18世紀中期開始,與德•弗雷斯所提出的勤勉革命開始於17世紀中期在起點上不一樣。由於佛思力挺勤勉革命論,後來的論者常將他與德•弗雷斯並提。

表2:倫敦和北英格蘭年度勞動時間相比較(單位:小時)

也是在1998年,加利福尼亚大学经济系教师格雷戈里.克拉克和尤斯布兰德。范.德。韦尔夫在《经济史杂志》发表《工作在进步吗?勤勉革命》[11]一文,这是学术界对德•弗雷斯“勤勉革命”论的首次质疑陸回应。克拉克和威尔夫认为,研究者并不了解1800年前劳动者的劳动习性,从1800年前的档案也很难样化出每天的劳动长度和每年的劳动天数;根据现存的一些资料推算,从1260年至1850年,乡村劳动者的劳动投入最多只有小量的增加。

克拉克和韋爾夫主要以英國的脫粒工和鋸木工為例來進行估算,因為這兩項工作的勞動方式在長達六個世紀裡幾乎沒什麼變化,更具縱向可比性。脫粒工作包括用連枷打場、揚場、用風車吹谷等活計,一般多為計日工資。計日工作實際上結合了時間和勞動強度。克拉克和韋爾夫抽取了三種主要穀物(小麥、大麥和燕麥)的脫粒工作效率再加以平均,共得到1222個1267—l850年間英國各地的脫粒工作觀察資料,來源是莊園和農場的賬本,阿瑟.揚等觀察者對脫粒工作酬勞的估計,以及雇主按勞工法所付的工資率等。剔除了那些過分集中於某些地方或某些年代的資料後,最後剩下560個觀察資料作依據。最後得出的結論是,就脫粒工作而言,這將近600年的歷史中,並未看到男勞動者的“勤勉革命”趨勢,而是在1300–1600年間出現了下行,後來的年代則看不出有何趨勢。鋸木是雙人活,兩人各站在木頭兩邊,勞動工具就是一把鋸子,從1260至1800年,工作效率沒什麼變化,僅只是鋸片的式樣和質地有點改進。一般都按鋸好的木板面積計算工資,即“計件工資”。克拉克和韋爾夫共得到了英國不同地方1280–1810年間的755個觀察資料,發現1300—1800年間鋸木工每天所鋸出的木板面積增加了大約80%,但增長主要集中在兩段時期。一是1425—1475年,增長了大約40%,此後長期穩定在每天鋸木板100平方英尺左右。二是18世紀晚期,增加了20%。雖然鋸木率呈現增長的總趨勢,似乎能驗證前工業時期發生了勤勉革命,其實不然。這一增長主要是鋸木技術改進的結果。而且在增長率最大的1420—1460年,並沒有在脫粒工作上出現類似的“勤勉革命”;18世紀晚期的增長主要在於機器鋸木代替了人工鋸木,而且觀察資料只有9個,取材不充分。而1500–1750年間鋸木率毫無變化,但這正是德•弗雷斯所說的“勤勉革命”時期。若將脫粒和鋸木資料聯繫在一起看,1267—1850年間每天的勞動時間和勞動強度幾乎沒有增加,中世紀英國的勞動者每天所做的活與工業革命後期是一樣多。

那麼,勞動者每年的勞動天數是否增加了呢?克拉克和韋爾夫也給出了回答。他們認為,雖然一年中工作天數統計很難從農場賬本中找到,但許多證據顯示,即使在1750年前有些勞動者的工作就已接近了300天。如貝德福德郡哈羅德地產上的1647–1648記賬年度裡,4個長工平均為雇主勞動291.5天。除掉52個星期日外,21.5個休工日中有14個算是常規假日(如聖誕至新年期間就有4個假日),另7.5天是各僱工自己的休整。1706—1707記賬年度劍橋一個家庭賬本顯示,農業僱工托馬斯.瓦特森一年中勞動296.5天。北安普頓德雷敦5個長工,1727—1728年僱工工作的天數分別為264天、288天、296天、297天和300天。1772年,德比郡的奧克斯地產上,5個長工為雇主分別工作300.5天、301天、308。5天、309.5天和311天。從這些材料可以看出,還在工業革命以前很久,一些鄉村長工的勞動天數達到了290天以上。他們還用工資標準來推算工作天數,得出瞭如下數據,並以19世紀後期作參照(表3)。

表3:根據工資所推算的每年工作天數

總之他們認為,沒有跡象表明出現了佛思所說的1750—1800年的勤勉革命,或德·弗雷斯所說的1650年後的勤勉革命,反倒是中世紀晚期英國的人均勞動量處在較高水平。因此,所謂前工業時代出現了勤勉革命的說法最多只能算個開放式問題而已。不過,在我們看來,克拉克和韋爾夫所舉的兩個行業並不具有代表性。穀物脫粒只是農業中的輔助性工作,哪怕農業本身也不是工業革命時期最具影響的產業;鋸木工作更是項重要性較低的邊緣性工作。用邊緣性工作或輔助性工作的例子來質疑經濟總體的變化,說服力不夠強。

三、埃倫和魏斯多夫:勤勉與消費相結合的實證研究

“勤勉革命”論雖然強調勞動投入,但認為這種投入主要是由消費慾望所刺激的,是靠加長勞動時間來獲得更多貨幣,以便購買新奇消費品如茶、糖、書籍、鐘錶等,因此又被認為是“勤勉革命和消費革命雙重理論”。於是有學者從消費和勤勉的結合研究上來支持“勤勉革命”論。

2011年8月,牛津大学教授埃伦、哥本哈根大学教授魏斯多夫在《经济史评论》上联合发表论文《工业革命前有“勤勉革命”吗?英格兰的实证,1300–1800》[12],基本上支持“勤勉革命”说,但在消费量和劳动投入的结合研究上有所补充和修正。埃伦是著名工业革命史专家,近年一系列论著有较大的国际影响。[13]“勤勉革命”讨论能吸引他参加,殊属不易。

埃倫和魏斯多夫在論述中,先將消費量固定下來,稱之為“一籃子基本消費品”(見表4),看城市和鄉村各需要多少勞動時間的工資才能獲得它。勞動者的工資不只是滿足自己的生活需要,而是養家糊口,保證全家人的基本生存。

表4:埃倫和魏斯多夫的“一籃子基本消費品”

注:1 BTU,即一個英國熱量單位(British Thermal Unit),指將1磅水提高]華氏度所需要的能量。

他們選定的研究時段為1300–1800年,選定的兩組研究對象分別為英格蘭南部的農場工人和倫敦的建築工人。對於農場工人,其工資數據來自比弗里奇(Beveridge)對溫切斯特主教地產上工人日工資水平的研究(1300–1450年)、鮑登(Bowden)對牛津和劍橋的學院以及埃頓學院在它們的英格蘭南部地產上所付工資的研究(1450–1650年)及對英格蘭南部郡農業工資的研究(至1750年)、鮑利(Bowley)對牛津郡工資的研究(至1830年)、克拉克(Clark)對英格蘭東南部和西南部農場工資的研究(1670—1830年)。至於城市建築工,數據取自波爾頓(Bouhon)、拉帕波特(Rappaport)和施瓦茨(Schwartz)的研究(1457—1830年)。1310—1456年間,倫敦建築工工資被認為增長了25%,來自於費爾普斯.布朗(Phelps Brown)和霍普金斯(Hopkins)以劍橋和牛津學院所付工資為基準的研究;他們的研究也顯示,1457年後一個世紀裡,倫敦與牛橋之間的工資也有25%的差異。

經過研究和比較,他們發現在鄉村工人中有兩次“勤勉革命”,即陡然增加了勞動量,但兩次都是與經濟艱難相關,並沒有消費革命的跡象。兩次的時段分別為1540一1616年、1750—1818年。第一次增加與1536年宗教改革取消了49個聖日休假相吻合。第二次增加正好是在工業革命前夕,與佛思所說勤勉革命時期相合,但事實上是1750年起家庭撫養負擔加重,婦女和兒童們也得從事一些低收入的農業勞動,其所得佔了家庭收入的將近20%,用於維持基本消費。根據埃倫和魏斯多夫在文中繪製的鄉村農場工人年工作天數曲線圖,一個農場工人的工資要購買全家人的“一籃子基本消費品”,所需勞動時間從1300年至1830年有極大變化:1330年需420天左右,以後逐步曲折下降,1370年代約為230天,1450年為最低,約170天;1540年開始上升,1560年約230天,1616年達300天左右;此後一個多世紀在這個高位上波動,1750年再次上升,1818年需380天以上。結果,一個男勞動力一天也不休息,也不能完成養家糊口任務,所以必須有婦女和兒童輔助。因此在農業勞動家庭,根本就不存在擴大消費的可能。“勤勉革命和消費革命雙重論”不適合於經濟還算發達的英格蘭南方農村。

相反,對城市勞動者來說,他們的實際工作時間遠多於購買那一籃子消費品所需要的勞動時間,這就為消費革命提供了很大空間,從而通向工業革命。埃倫和魏斯多夫也繪製了一幅城市建築工人年勞動天數曲線圖,建築工購買全家人“一籃子基本消費品”所需的年工作天數如下:1330年420天左右;爾後下降,至1340年代為270天左右;再次上升,1370年代接近350天;隨後陡降,1380年僅需210天;此後直至1540年,長期維持在150—200天的低位;1540–1680年間,維持在200—250天之間;再次下降,1750年又只需要150天;後又呈現小幅上升趨勢,至1780年為200天左右,1800年210天左右,1830年又降為180天左右。從14世紀後期起,維持家庭基本生活僅需工人一年中的一半多時間,餘下的小半年工人們不會呆坐休息,一定會為改善生活、提高消費水平而工作,增加勞動量,甚至家庭成員即婦女兒童也做些活計,增加收入。這一結論符合勤勉革命和消費革命雙重論。總之,埃倫和魏斯多夫的研究有助於勤勉革命論,但又表明不能一概而論。

魏斯多夫個人還撰有論文,討論消費革命、勤勉革命和工業革命為什麼發生在英國,而不是法國。[14]他將1500–1800年倫敦和巴黎工人的年勞動天數進行比較,認為當巴黎工人在為購買“一籃子基本消費品”而需整年工作時,倫敦工人卻在付出購買一籃子消費品的勞動後大有空閒,可以用來“勤勉”地多勞動掙得更多收入以滿足對新式商品的消費慾望,特別是1600–1750年間。由此他認為,正是勤勉革命和消費革命成為刺激英國發生工業革命的因素,而這樣的因素在法國是找不到的。

四、對“勤勉革命”論的更多反應

“勤勉革命”論一出,國際上反響較多。英國埃克塞特大學教授懷特爾稱《勤勉革命:消費行為與家庭經濟》是“一本極其重要的書”,尤其是將婦女史、家庭史和消費史融進了經濟史主流。[15]有的研究者還喜歡套用“勤勉革命”詞來論述與德•弗雷斯原意大有差異的主題,如席爾論述19世紀印度農業的會議論文《勤勉革命與印度農業》[16]、貝茲斯一塞爾法論述18世紀美國製鐵業的著作《鑄造美國:製鐵工、冒險家與勤勉革命》[17]。

許多學者將這一理論用到英國以外的國家時,大多對勤勉革命是否發生表示疑問。劍橋大學教授經濟史女教授奧吉爾維耶的研究團隊,將《人類福利和“勤勉革命”:德國經濟發展中的消費、性別與社會資本,1600—1900~作為研究課題,對德國是否有勤勉革命進行研究。2010年6月,她在《經濟史雜誌》發文,專論近代早期德國的消費、社會資本和“勤勉革命”問題,[18]但卻是從質疑角度來論述的。她用取自中歐(德國)的例證,強調“消費和勤勉革命”尚只是個開放性問題,並發問道:它們發生在北大西洋經濟以外嗎?它們是由傳統制度的“社會資本”形成的嗎?它們怎樣受到社會強加給婦女的束縛的影響?認為中歐的人們也有增加市場導向型勞動和消費的慾望,但社會精英利用傳統制度的社會資本,反對新的勞動和消費實踐,特別是反對婦女、移民和窮人們的工作努力。雖然精英們總體上很少有意阻礙這些新實踐,但卻從社會角度延遲了它們,限制了它們,加大了它們的成本。因此照奧吉爾維耶所說,由於社會上層阻擾,勤勉革命沒有在近代早期的德國發生過。

劍橋大學另一位女學者朱麗葉.馬爾法尼也於2010年撰文,討論西班牙加泰羅尼亞地區是否出現“勤勉革命”。[19]在馬爾法尼看來,雖然德·弗雷斯的“勤勉革命”概念突然成了經濟史上一個特有詞彙,但勞動資源分配的觀點,勞動強度加大的觀點,都不是新鮮東西。第一個觀點早在原工業化與資本主義起源理論那裡就有了。第二個觀點即勤勉革命,該詞最先也是日本學者速水融提出來的。德·弗雷斯用這個概念的不同之處,在於強調發生這一變化背後的動機,即一些個人和家庭獲得新式消費品的慾望;強調西北歐的晚婚、單身比例高以及核心家庭制,使個人有更多的行動自由,而南歐的擴大家庭制則排除了個人變成勤勉消費者的機會,從而成為工業革命的障礙。她認為德•弗雷斯的這一大膽論斷是值得質疑的,幾點理由是:一、英國歷史學家大多認為,家庭與市場的聯繫只是德·弗雷斯的一種假設而已;二、所謂“歐洲婚姻模式”在消費未增加的地區也存在;三、更嚴重的是,南歐的消費模式和家庭行為還相當不清楚。馬爾法尼認為,在南歐,至少有一個地區18世紀裡也有市場擴張、商業化加強、商品化葡萄種植和原工業的專門化,所有這些都引來了類似於英國的基於棉紡業的工業革命。但這個地區卻存在被強有力紐帶所維繫的擴大家庭制度,並被特有的繼承製度所支撐。這就是加泰羅尼亞,過去常被視為歐洲“外圍區”的一個例外。她的目的是要考察這一地區是否發生了勤勉革命,考察的樣本為該地區的原工業化社區伊瓜拉達。通過考察她認為,按德·弗雷斯模式來衡量,伊瓜拉達地區只在很有限的程度上發生過勤勉革命。這裡18世紀雖然也有消費行為的某些變化,但按北歐標準是微弱的。普遍認為的那些與休閒、文化和奢侈相聯繫的東西如鐘錶、書籍和繪畫等,在加泰羅尼亞只是極少數精英的玩物。只有最基本的東西如刀劍及巧克力之類新飲品,才有略寬一點的傳播,但直到19世紀初也沒有進入日用品行列。因此可以認為,加泰羅尼亞情況只能表明德•弗雷斯的“勤勉革命”假設發生在西北歐,是不是對其他地區有效則有待證明。更重要的是,德•弗雷斯堅持認為增加消費是勤勉革命的唯 一動力,這就使得整個勤勉革命概念在運用上缺乏靈活性,不利於歷史分析,也背離了日本學者速水融創造這一詞彙的本意。總的來看,馬爾法尼對德·弗雷斯的勤勉革命基本持反對態度。

西班牙巴斯克大學加西亞一祖尼加在2011年9月都柏林國際學術會議上提交的論文,研究像天主教國家西班牙這樣的遲發展經濟體是否也有勤勉革命。他認為,對休閒時間和以獲取貨幣為目的家庭勞動時間進行再配置,受到一定的宗教限制。以宗教法令和宗教立法提供的宗教節日表為依據,可以估計出每年的可用勞動日。他的研究結果表明,實際上中世紀的勞動天數已相當之高,而宗教限制又不允許近代早期達到300個勞動日,直到19世紀初還是這樣,增加量非常之小,故而看不到有“勤勉革命”。[20]法國科學研究中心(CNRS)研究員吉拉德。比厄爾在一次國際會議上提交的論文,以18世紀距巴黎約50公里的布里耶村莊為研究對象,對這裡是否發生勤勉革命也持懷疑態度。[21]

從以上學者的質疑可見,“勤勉革命”論並非成熟觀點,理論上有漏洞,實證也不充分,能否得到普遍認同還很難說。至少可以肯定,用“勤勉革命”提法替代“工業革命”是絕不可能的。因為“工業革命”說法久已深入學界和社會,沒誰能改變得了。而且勤勉革命論者的實證材料往往只限局部,很多是邊緣性的,說服力不強,不足以從全局顛覆“工業革命”論。當然,試圖否定勤勉革命論的觀點也同樣有理論漏洞及材料局部性問題。我們認為,勤勉革命論的“亮點”在於:它雖以消費革命為前提,但強調勞動的關鍵作用,比將18世紀英國消費社會形成看成工業革命動力的流行理論邁進了一大步。消費慾望的增長最多只能說成是促使經濟發展的最終動機;而這一最終動機怎樣促進經濟發展或社會進步,中間必須經過人類勞動或活動這個環節。

用“勤勉革命”替代“工業革命”? _ 中國經濟史論壇 https://bit.ly/3I1Ec06

---------------------------------------

勤勉革命,明治維新前夕的日本社會都做好了哪些準備?

勤勉革命,明治維新前夕的日本社會都做好了哪些準備? https://bit.ly/3t05m2R

下面這幅圖是2012年倫敦奧運會開幕式上的一幕,幾根巨大的煙囪拔地而起,大地一片沸騰,這正是反映人類歷史上的一次巨大進步——工業革命!

工業革命,這可以說是人類歷史上最偉大的壯舉之一,人類從數千年的小農經濟中被解放出來,通過地底石化能源以及大機械產生的製造能力,經濟效能提高了成千上萬倍,整個人類文明的底色都發生了天翻地覆的變化,工業,正是現代社會的基礎!

西方社會正是因為搶占了工業革命的先機,才取得了巨大的先發優勢,至今大部分西方國家仍然屬於發達國家,而次於西方國家進行工業革命的,則是東亞國家日本,日本通過明治維新掃除封建制度後,為工業經濟的發展傳統了社會條件,明治政府建立起來後,也大力發展工業,為日本的崛起奠定經濟基礎,2015年7月5日,聯合國教科文組織審議通過了日本申報的“明治工業革命遺址”列入《世界遺產名錄》。

反映日本工業革命成功的“浮世繪”

大家知道,社會變革是翻天覆地的,是多種因素疊加的後果,為何日本的資產階級革命能夠成功,能夠發展工業經濟;而中國的洋務運動和戊戌變法都失敗了呢?這是一個相當複雜的歷史學和社會學問題,可以從多個角度進行剖析。不過,可以確定的是,明治維新前,日本社會顯然已經做好了迎接工業社會到來的一些準備。否則日本社會絕不可能迅速接受如此突飛猛進的變革。

明治維新前的日本社會究竟為工業革命做好了什麼樣的準備呢?日本著名史學家速水融在上世紀提出了一個觀點:勤勉革命論!這是從江戶時代人口變化來分析日本社會變革的觀點。

江戶時代的日本社會

工業革命當然不是一蹴而就的,要實現工業革命,首先需要大量的人力,他們需要被從土地中解放出來,進行組織化的工業生產;在工業革命之前,農業是經濟之本,在沒有工業支持的情況下,農業經濟的發展基本只能依靠於土地的擴大以及人為的精耕細作,這效果當然是有限的,所以人口發展到一定程度後,就會出現“人地矛盾”——即沒有足夠的耕地來養活人口了。

明治革命之前的日本,就面臨這種困境,17世紀時期,由於江戶幕府建立,日本實現一定程度的統一,天下太平,於是日本經濟迅速發展,同時,由於治水、灌溉技術的發展,衝擊平原的大規模開發成為可能,現今日本的中心——以東京為中心的關東平原就是此時開始開發的,根據統計,整個江戶時期(1603年-1868年)日本的耕地開發都是在17世紀進行的。

江戶時代的日本人民

同時,日本人口數量也在迅速增長,根據統計,日本人口在1600年時大概有1500萬人,而18世紀初期,人口竟然達到3000萬人,當時日本已經是世界第三人口大國,僅次於清王朝和莫臥兒帝國。

此時,日本人口基本也已經到了農業時代的極限了,由於土地資源耗盡,日本的農民們很難再通過大規模開發來提高生活水平了,所以只能提高開發的精細程度,即向單位土地投放更多的勞動力,變得勤奮,這便是所謂的“勤勉革命”。

“勤勉革命”的邏輯實際上和“工業革命”有些類似,不過,“工業革命”是通過機械進行集中化生產來提高生產力的,當時的日本沒有這個條件,日本是通過集中修建水利工程,改進農具進行“產業升級”,這和工業革命同樣起到了一個效果:生產組織化,勞動力進行了集中。

注:英國農業革命,指的是是17世紀中葉至19世紀末期勞動和土地生產率的提高引起的英國農業生產的空前增長,主要方式包括:諾福克四圃式輪作:以種植飼料作物,特別是蕪菁和三葉草,取代休耕;改良中國犁,以便用更少的牛或馬拉動它等。不過,日本的“勤勉革命”和英國“農業革命”不同的是,日本的“勤勉革命”更多的是勞動密集化過程。

注:日本農具在江戶時代也有不少進步,千刃等先進的農具陸續得到應用

在經濟發展下,日本的農村社會也出現了顯著的變化,由於對土地的經營精細化,眾多農業用品開始有了一定的“市場化”生產經營,比如:比如肥料,由於需要大量投入深耕和肥料來維持地力,所以肥料的需要量激增,這之前的農民通常都是自己去旁邊收集草木灰等作為肥料的,現在顯然不夠用,於是在江戶時代,以沙丁魚、油渣等被稱為“金肥”的“購買肥料”成為主流,這種“購買肥料”是市場商品,於是農民需要更多的現金交易,這又進一步促進了商品作物的栽培和副業的手工業品的生產。

很顯然,這種變化使得日本已經做好了一定的準備,明治維新前夕的日本已經不完全是散漫的小農經濟了,已經有了組織化較為嚴密的社會經濟結構了。日本的農民們受到市場經濟刺激,也漸漸形成“勤勉”的倫理觀,努力在經營著自己的產業。也就是說,“勤勉革命”的江戶時期實際在散漫的小農經濟時代與完全組織化的工業時代之間起到了一個連接過渡的作用。

江戶時代的江戶城地圖

日本的努力受到了明顯的效果,其農業生產力顯著增強,根據統計,17世紀初期,日本耕地1反(日本面積單位,大約相當於991.736平方米)的實際收貨量為0.963石(全部換算成大米產量,日本當時一石大概有120-150kg);到了明治初期,這個數量達到了1.449石。

這個效率已經很高了,超過了當時亞洲同期其它國家,美國當時的農業產量也就每公頃2.53噸(1反1.69石)。

經濟的發展促進了日本的繁榮,17世紀是封建日本的日本“黃金時期”,這一時期日本人的生活水平提高很快,這進一步刺激了日本工商業的發展,18世紀初,江戶(東京)的人口已經增長到110萬,是世界第一大都市,而以此為基礎,日本的文化也日漸繁榮,浮世繪,落語(類似中國的單口相聲),漫才(類似中國的對口相聲),浮世草子(大眾小說)都在江戶、大阪等大都市的瓦肆勾欄中發展起來;同時,日本教育也很發達,日本的庶民們在寺子屋接受基礎教育,這極大提高了日本的人民素質,根據通知,19世紀日本的識字率竟然達到全球第一。

著名的浮世繪便是此時的產物

這顯然已經不是一個死氣沉沉,沒有半點火力的封建社會了,日本似乎正在為社會的升級做努力,日本人已經變得更勤奮,更有組織化,更有紀律性,為工業化做好了勞動力準備,事實上,日本的“勤勉革命”很像西歐工業革命前夕勞動密集手工業的迅速發展,根源原因都是在於人們對於更發達生產力的嚮往與努力。

不過,“勤勉革命”與“工業革命”畢竟不同,後者是生產力出現翻天覆地的變化,而前者則僅僅是加大對現有資源的利用率,能量遠遠不如後者,它是有一個上限的,所以德川幕府中期的時候,封建日本社會的發展也陷入一定瓶頸,大約在18世紀中期後,日本的發展陷入停滯。不過,和死氣沉沉的清王朝不同,日本全國上下對於生產力提高的需求更為迫切。

無疑,這樣的目標,只有工業化與一個適合工業化的政治制度才能滿足,也正是如此,日後的明治維新,必然會成功。

勤勉革命,明治維新前夕的日本社會都做好了哪些準備? https://bit.ly/3t05m2R

---------------------------------

茶葉與歐洲的“勤勉革命”

仲偉民茶葉與歐洲的“勤勉革命” https://bit.ly/3J5znUy

2021-12-13 17:17

成癮性消費品在全球範圍內的迅速傳播,是19世紀的一個突出特點。我們可以注意到這樣一個特點:除鴉片以外,其他成癮性消費品的流行幾乎全在當時經濟發展最快的地區,尤其是歐美地區。

西敏司是較早對成癮性消費品進行專題研究的學者。他的研究集中於對近代早期以來西方糖消費的變化及其在西方社會經濟變化中的作用,重點放在曾經是奢侈品的東西向中產階級及至由窮人消費的日用品的轉化方面。他指出,糖、可可、煙草、咖啡和茶等成癮性消費品在16世紀歐洲任何地方都是舶來的奢侈品,但到19世紀後期在西歐的許多地方則已成為平平常常的商品。這類食品非生存所必需,具有溫和的成癮性,它們也能夠以比較小的單位獲得,並通常迅速被消費。它們都有刺激性,極適於紀律日益嚴格的枯燥乏味的日常工作。成癮性消費品消費的增加,勢必促使人們工作得更多、更緊張,並更多為市場工作,而不是當人們有了足以滿足基本生存所需的東西時就寧願停止賺錢工作。因為這個道理,它們對近代歐洲的“勤勉革命”起了重要作用。此外,歐洲自己不出產這些成癮性消費品,因此它們通常由奴隸或其他形式的不自由勞動者在歐洲以外生產,從而一方面促進了歐洲資本主義的海外擴張和殖民地掠奪,另一方面也加強了經濟的全球化。西敏司儘管沒有對茶葉這種成癮性消費品進行專門研究,但在西歐,糖消費數量的激增與茶葉消費的普及有極大關係,因此他的相關研究成果富有啟發意義。

茶葉對歐洲的巨大作用在英國體現得最為充分,因為正是中國的茶葉極大地影響和改變了英國人的生活習慣。從18世紀開始,飲茶已經成為英國人的民族習俗,英國人的日常生活從此離不開茶。相關研究表明,茶葉在促進英國的“勤勉革命”方面起到了至關重要的作用,對英國社會經濟的發展居功至偉,突出表現為改善了英國人的膳食結構。到18世紀後期,茶葉已經成為英國工人階級新的飲食習慣中的主要食品之一;到19世紀後期,英國勞動者階層一般要花費其食物總開支的10%在茶葉和糖的消費方面,相比之下,肉的支出為12%,啤酒的支出僅為2.5%,茶葉以及麵包和奶酪構成日常飲食的核心部分。對收入非常有限的勞動階層來說,“麵包+茶葉”就成為他們非常理想的食譜。如果沒有更便宜而且能夠提供足夠熱量的日常消費品,在肉和啤酒價格飛漲的時代,很難預測能發生什麼。18世紀的一位牧師寫道:“感謝上帝賜我茶葉,若無茶葉,世界不知將若何!餘生逢此有茶葉時代,深以為榮也。”當時英國產生了很多歌頌茶葉的作品,歌頌茶葉的巨大作用。英劇《唐頓莊園》劇照

英劇《唐頓莊園》劇照

其實,如果單是飲用茶葉,那麼人體所增加的能量是有限的;人們在飲茶時加入糖,才使人體的能量倍增。正是飲茶的普及,帶動了糖的進口,英國成為世界上進口糖最多的國家。糖攝入量的增加,使千百萬窮苦人在從事沉重且單調乏味的工作中能保持較為充沛的精力。麥克法蘭指出,茶和糖的美妙結合發揮了重要作用,“一杯甘甜溫熱的茶可以讓人心情舒暢,重新恢復精力。在以人力為中心的工業化時代,一杯美好的茶已經成為人們工作的重要推動力,它的重要性猶如非人力機械時代的蒸汽機”。他甚至認為,“如果沒有茶葉,大英帝國和英國工業化就不會出現。如果沒有茶葉常規供應,英國企業將會倒閉”。此話可能不是誇張。飲茶不僅使英國成為世界茶葉貿易中心,茶葉的販運還推動了英國造船業的發展,喝茶時加糖則又帶動了殖民地製糖業的發展。因此,我們說英國的擴張與茶葉貿易有極大關係,在某種程度上可以說,茶葉貿易促進了英帝國的擴張。

茶葉除了改善飲食結構和給人增加能量以外,還能使人的身體更加健康。在18和19世紀,英國人的健康狀況有了很大改善,這其中的重要原因就是飲茶。熱茶加糖不僅比杜松子酒和啤酒有更高的營養,而且能預防很多疾病,比如淋巴腺炎鼠疫、斑疹傷寒、壞疽性咽炎以及很多腸道疾病的減少,與飲茶這種新的健康生活習慣的養成有關。

就业与生存压力,单调乏味的工作,繁重的体力劳动,都需要劳动者有充沛的体力。茶叶适逢其时,因为它不仅完全可以代替酒类,而且比酒类便宜,有益于健康,也适应劳动者的消费水平,因此茶叶消费量迅速增长。经济发展带动消费,消费又促进经济发展。这一点在英国的茶叶贸易和茶叶消费上表现得最为充分。总之,尽管随着时尚的流转,茶叶消费有高有低,但“茶叶不仅无害,有利于健康,而且便宜实惠”的特点,使之成为英国人家庭中不可缺少的日常消费品。茶葉與歐洲的“勤勉革命” https://bit.ly/3J5znUy

---------------

工業革命一詞是指江戶時代日本通過增加勞動力投入來提高生產力,而工業革命則提高了英國的生產力。

然而,該書指出,即使在歐洲和美國,所有家庭都參與生產活動和商業服務的工業革命,即增加勞動力投入的工業革命,也在工業革命之前進行。

在工業革命初期,小時工資沒有增加,更多的勞動力投入提供了更多的商品,從而增加了消費。勞動力投入的增加和消費的增加是協同增效的,分工大量生產商品,增加了求之者的勞動。

您必須更加努力地工作才能獲得吸引您的產品。換言之,生產並沒有增加消費,而是消費增加了生產。

事實上,本書中提供的證據似乎表明了這一點。懷錶、烈酒、咖啡、白麵包和陶瓷等各種物品被列為有吸引力的產品。此外,妻子和孩子將能夠在市場上工作並賺取收入來購買滿足他們需求的東西。

--------------------------------------

勤勉革命,江戶時代的日本為後世的工業革命做了哪些準備?

2020-06-24 由 國史拾遺 發表于資訊

下面這幅圖是2012年倫敦奧運會開幕式上的一幕,幾根巨大的煙囪拔地而起,大地一片沸騰,這正是反映人類歷史上的一次巨大進步——工業革命!

工業革命,這可以說是人類歷史上最偉大的壯舉之一,人類從數千年的小農經濟中被解放出來,通過地底石化能源以及大機械產生的製造能力,經濟效能提高了成千上萬倍,整個人類文明的底色都發生了天翻地覆的變化,工業,正是現代社會的基礎!

西方社會正是因為搶占了工業革命的先機,才取得了巨大的先發優勢,至今大部分西方國家仍然屬於發達國家,而次於西方國家進行工業革命的,則是東亞國家日本,日本通過明治維新掃除封建制度後,為工業經濟的發展傳統了社會條件,明治政府建立起來後,也大力發展工業,為日本的崛起奠定經濟基礎,2015年7月5日,聯合國教科文組織審議通過了日本申報的「明治工業革命遺址」列入《世界遺產名錄》。

反映日本工業革命成功的「浮世繪」

大家知道,社會變革是翻天覆地的,是多種因素疊加的後果,為何日本的資產階級革命能夠成功,能夠發展工業經濟;而中國的洋務運動和戊戌變法都失敗了呢?這是一個相當複雜的歷史學和社會學問題,可以從多個角度進行剖析。不過,可以確定的是,明治維新前,日本社會顯然已經做好了迎接工業社會到來的一些準備。否則日本社會絕不可能迅速接受如此突飛猛進的變革。

明治維新前的日本社會究竟為工業革命做好了什麼樣的準備呢?日本著名史學家速水融在上世紀提出了一個觀點:勤勉革命論!這是從江戶時代人口變化來分析日本社會變革的觀點。

江戶時代的日本社會

工業革命當然不是一蹴而就的,要實現工業革命,首先需要大量的人力,他們需要被從土地中解放出來,進行組織化的工業生產;在工業革命之前,農業是經濟之本,在沒有工業支持的情況下,農業經濟的發展基本只能依靠於土地的擴大以及人為的精耕細作,這效果當然是有限的,所以人口發展到一定程度後,就會出現「人地矛盾」——即沒有足夠的耕地來養活人口了。

明治革命之前的日本,就面臨這種困境,17世紀時期,由於江戶幕府建立,日本實現一定程度的統一,天下太平,於是日本經濟迅速發展,同時,由於治水、灌溉技術的發展,衝擊平原的大規模開發成為可能,現今日本的中心——以東京為中心的關東平原就是此時開始開發的,根據統計,整個江戶時期(1603年-1868年)日本的耕地開發都是在17世紀進行的。

江戶時代的日本人民

同時,日本人口數量也在迅速增長,根據統計,日本人口在1600年時大概有1500萬人,而18世紀初期,人口竟然達到3000萬人,當時日本已經是世界第三人口大國,僅次於清王朝和莫臥兒帝國。

此時,日本人口基本也已經到了農業時代的極限了,由於土地資源耗盡,日本的農民們很難再通過大規模開發來提高生活水平了,所以只能提高開發的精細程度,即向單位土地投放更多的勞動力,變得勤奮,這便是所謂的「勤勉革命」。

「勤勉革命」的邏輯實際上和「工業革命」有些類似,不過,「工業革命」是通過機械進行集中化生產來提高生產力的,當時的日本沒有這個條件,日本是通過集中修建水利工程,改進農具進行「產業升級」,這和工業革命同樣起到了一個效果:生產組織化,勞動力進行了集中。

註:英國農業革命,指的是是17世紀中葉至19世紀末期勞動和土地生產率的提高引起的英國農業生產的空前增長,主要方式包括:諾福克四圃式輪作 :以種植飼料作物,特別是蕪菁和三葉草,取代休耕;改良中國犁,以便用更少的牛或馬拉動它等。不過,日本的「勤勉革命」和英國「農業革命」不同的是,日本的「勤勉革命」更多的是勞動密集化過程。

註:日本農具在江戶時代也有不少進步,千刃等先進的農具陸續得到應用

在經濟發展下,日本的農村社會也出現了顯著的變化,由於對土地的經營精細化,眾多農業用品開始有了一定的「市場化」生產經營,比如:比如肥料,由於需要大量投入深耕和肥料來維持地力,所以肥料的需要量激增,這之前的農民通常都是自己去旁邊收集草木灰等作為肥料的,現在顯然不夠用,於是在江戶時代,以沙丁魚、油渣等被稱為「金肥」的「購買肥料」成為主流,這種「購買肥料」是市場商品,於是農民需要更多的現金交易,這又進一步促進了商品作物的栽培和副業的手工業品的生產。

很顯然,這種變化使得日本已經做好了一定的準備,明治維新前夕的日本已經不完全是散漫的小農經濟了,已經有了組織化較為嚴密的社會經濟結構了。日本的農民們受到市場經濟刺激,也漸漸形成「勤勉」的倫理觀,努力在經營著自己的產業。也就是說,「勤勉革命」的江戶時期實際在散漫的小農經濟時代與完全組織化的工業時代之間起到了一個連接過渡的作用。

江戶時代的江戶城地圖

日本的努力受到了明顯的效果,其農業生產力顯著增強,根據統計,17世紀初期,日本耕地1反(日本面積單位,大約相當於991.736平方米)的實際收貨量為0.963石(全部換算成大米產量,日本當時一石大概有120-150kg);到了明治初期,這個數量達到了1.449石。

這個效率已經很高了,超過了當時亞洲同期其它國家,美國當時的農業產量也就每公頃2.53噸(1反1.69石)。

經濟的發展促進了日本的繁榮,17世紀是封建日本的日本「黃金時期」,這一時期日本人的生活水平提高很快,這進一步刺激了日本工商業的發展,18世紀初,江戶(東京)的人口已經增長到110萬,是世界第一大都市,而以此為基礎,日本的文化也日漸繁榮,浮世繪,落語(類似中國的單口相聲),漫才(類似中國的對口相聲),浮世草子(大眾小說)都在江戶、大阪等大都市的瓦肆勾欄中發展起來;同時,日本教育也很發達,日本的庶民們在寺子屋接受基礎教育,這極大提高了日本的人民素質,根據通知,19世紀日本的識字率竟然達到全球第一。

著名的浮世繪便是此時的產物

這顯然已經不是一個死氣沉沉,沒有半點火力的封建社會了,日本似乎正在為社會的升級做努力,日本人已經變得更勤奮,更有組織化,更有紀律性,為工業化做好了勞動力準備,事實上,日本的「勤勉革命」很像西歐工業革命前夕勞動密集手工業的迅速發展,根源原因都是在於人們對於更發達生產力的嚮往與努力。

不過,「勤勉革命」與「工業革命」畢竟不同,後者是生產力出現翻天覆地的變化,而前者則僅僅是加大對現有資源的利用率,能量遠遠不如後者,它是有一個上限的,所以德川幕府中期的時候,封建日本社會的發展也陷入一定瓶頸,大約在18世紀中期後,日本的發展陷入停滯。不過,和死氣沉沉的清王朝不同,日本全國上下對於生產力提高的需求更為迫切。無疑,這樣的目標,只有工業化與一個適合工業化的政治制度才能滿足,也正是如此,日後的明治維新,必然會成功。

原文網址:https://kknews.cc/news/6rqjql3.html

-------------------

工業革命(Industrious Revolution)是江戶時代發生在農村的生產革命。與工業革命(工業化)是一場資本密集型、節約勞動的生產革命,利用資本(機械)提高勞動生產率,而畜牧業(資本)所從事的勞動是人力。 , 勞動密集型生產革命接手,據說日本人民的“辛勤勞動”就是通過這種方式培養出來的[1]。

1976 年由歷史人口學家Akira Hayami提出,他觀察到江戶時代Noo 地區農村地區的牲畜減少,並以工業革命命名。是

在日本,從室町時代末期到江戶時代初期,耕地面積在 16 世紀和 17 世紀迅速增加。這是因為水力控制和灌溉技術的發展使沖積平原的耕作成為可能,江戶時代三分之二的耕地開發是在 17 世紀進行的。人口在 17 世紀也迅速增加,從 1600 年的約 1500 萬增加到 18 世紀初的約 3000 萬[3] [注 2]。

在這種情況下,農村社會也會發生變化。在中世紀,大規模的農耕很普遍,主人動員名童和囚犯,在緊急情況下充當戰鬥群。然而,隨著和平時代的到來和發展的推進,明子集團向平原進軍並獨立,到了 17 世紀中葉,夫妻及其直系家庭的小規模家族企業佔多數。農場獨立)[4]。

然而,17世紀末,大部分平原得到充分開發,而在18、19世紀,耕地面積萎靡不振,人口停滯在3000萬左右[5] [注3 ] . 在這種情況下,勤勞革命是小農為了擴大生產而冒著風險做出經營決策的行動。

工業革命和工業革命

勤勞革命是一種節約資本、勞動密集型的生產革命,用人力(勞動力)代替畜力(資本)來提高生產力。換言之,與18 世紀和 19 世紀發生在英國的工業革命(工業化)相比,這是一場資本密集型、節省勞動力的生產革命,旨在通過使用機器(資本)來提高生產力。 . 與此同時,日本正朝著與工業革命相反的方向發展,即用資本(牲畜)代替勞動力[6]。

日本和英國這些對比鮮明的生產革命的原因在廣袤的土地上受到追捧。[7] 最初,英格蘭的可用土地人口少於日本,而對外國殖民地的收購使其更加突出,要求提高每個工人的生產力。另一方面,日本在 17 世紀末開始耕種大部分耕地,追求單位面積生產率的提高[8]。

通過在前工業化的農村地區投資來提高勞動生產率意味著使用大量的牲畜,例如英國工業革命之前的農業革命,適合大規模耕種稻田。但是,為了提高土地生產力,需要為每塊土地選擇合適的作物,經常使用雙季和雙季等土地,並進行細緻的維護,小規模耕作更適合那種稻田。

在 17 世紀中葉,日本的大部分農業都是小家庭所有,但他們用來擴大生產的土地使用頻率很高,需要努力保持土壤肥力。江戶時代,通過深耕和大量施肥來保持土壤肥力,但之前由牛馬牽引的犁又小又輕,用鋤頭手工耕作更適合深耕. [9] . 關於肥料,在中世紀,從里山採集植物的葉子作為肥料使用,但在16、17世紀栽培的平原上,周邊地區可以採集的地方很少,林地也開墾,肥料難以自給。在江戶時代,購買稱為黃金肥料的肥料如乾沙丁魚和油餅成為主流,部分原因是需要高效肥料來提高生產力。[ 10]這是農民的現金收入。它鼓勵種植經濟作物和副業的 手工藝品生產[11]

隨著可用土地的減少,支持人口的飼料安全和糧食生產相互競爭,牲畜動力的有效性下降,導致飼養牲畜的成本增加。[12] 要求農民通過購買和投放肥料的一種投資方式加強企業管理,並根據最低成本和最高效率的經濟原則採取行動,停止飼養牲畜,從畜力轉向人力。 . 在尾張氏控制的野尾地區,1810年左右飼養的牲畜數量比1660年左右減少到45%左右,尤其是在高產平原,可以利用森林,養殖成本相對較低。逐漸地,下降率最低的是在使用牛和馬進行運輸的陶器產區。[13] 人類不得不承擔能量來替代減少的牲畜,但人口增長在 18 世紀達到頂峰[注 3],農民通過獨立小農來擴大生產尋求經濟激勵。自願勤奮工作,工作時間更長[注4],形成敬業勤勉的倫理意識[14]。

工業革命成就

提高生產力

江戶時代農業生產力的變化[注1]

土地生產力因勤勞革命而提高[ 15] 在江戶時代初期,每耕地的實際產量(所有農產品轉化為稻米的產量)為 0.963石頭,但在整個江戶時代持續增加,導致明治時代,最初達到 1.449 石頭。在稻米產量方面,明治初期的 1878-82 年左右,每公頃2.53噸(每卷 1.69 石)與 70-80 年後的其他亞洲國家相當或更高[16]。

它還提高了人均生產力。[17] 在 17 世紀的大墾荒時代,由於總人口的增加超過了農業生產,人口的農業生產力下降。然而,生產力從 18 世紀上半葉開始上升,當時人口和耕地面積的增長放緩,尤其是在 19 世紀下半葉。[18] 考慮到這不包括副業的手工藝品產量,可以估計每個農民的生產力增加得更多,而且在江戶時代,普通人的生活得到了保障,流行文化也很精彩。證實了生產力的提高。 [19]

備用產能的形成

生產力的提高為普通民眾的生活創造了空間,有助於提高識字率和發展流行文化。[20] 江戶時代農民的長時間工作不僅意味著他們被迫有道德標準和經濟需求,而且還意味著他們擺脫了與小農獨立相關的奴役,他們為自己的經營買單。改善生活的回報也在意料之中。中世紀的農業工人可能處於被奴役的地位,但隨著小農耕社會的形成,勞動獨立性增加[21],農民從勞動成果中獲得了自己的收入,積累財富成為可能,甚至如果它沒有走那麼遠,那麼在食物,衣服和住所的各個方面都可以看到改善。[22] 在中世紀,亞麻被用於服裝,隨著國內棉花產量的擴大,棉布成為主流,營養方面的改善增加了預期壽命。[23] 私人住宅的建造在 17 世紀中葉也發生了變化。在此之前,柱子直接埋在地下的簡陋小屋很常見,但它已被改造成精緻而持久的住宅,柱子豎立在基石和木地板上,而不是土壤。是[24]。

此外,生產力的提高不僅增加了收入,還產生了閒暇時間,導致假期和節假日的增加[ 25] 。由於近代早期的節假日是在村社內部決定的,所以天數因地區和村落而異,但原型最早是在 17 世紀中葉和 18 世紀中葉確立的最遲,大約是20-30天。 . . 然而,早在18世紀下半葉,大部分假期從19世紀中葉開始增加,往往達到30-60天,仙台域長達80天。 [26] [注5]

勤奮

在西歐,勤奮作為美德的倫理學受到新教[27]。而工業化是在工業革命成果減弱之前進行的,這成為現代日本發展的基礎,也是近代經常被指出的“日本人過度勞累”的遠因。 [28]

然而,江戶時代農民的勤勞與現代人的勤奮並不總是相符的。在前工業化的農村社會,社會和勞動是混合的,任務是按照自然的節奏來完成的。這被認為是浪費和缺乏張力。[29] 在江戶時代,需要有計劃的農業管理,並且在農業書籍。[30] 然而,這與經歷過工業化的人類所重視的守時不同,明治初期訪日的一些西方人將日本人視為懶惰的民族[31]。

佐國的工業革命

江戶時代採取閉關鎖國的政策限制對外貿易,但工業革命使棉花和陶瓷等主要手工業得以自給自足[32]。即使在隔離政策下,也有一條叫做四口的對外聯繫通道,通過它進行貿易。然而,當作為主要出口國的金、銀和銅礦產資源的國內生產減少時,貿易受到限制,進口國內生產。17世紀生絲是主要的進口來源,但在17世紀末至18世紀幕府限制進口時,國內生絲產量急劇增加以填補空白。19世紀初,國產白糖壓倒進口糖,成為替代原糖的主要進口國,日本經濟處於可稱為“封閉體系”的境地。

接受工業革命理論

早見在 1976 年提出工業革命理論時,就如同在日本一樣被接受。Heita Kawakatsu在他的《海洋理論》中指出,“日本和英國直到 17 世紀都依賴從亞洲進口棉花、陶瓷和其他產品。類型自給區,日本成功地擺脫了對亞洲的依賴,直到 17 世紀。在國內形成土地型自給區,是由工業革命和勤勞革命這兩種截然不同的生產革命引發的。” 33],倡導“東亞發展病理學”的杉原薰[注6] ,從全球歷史研究的角度說,“在土地稀缺、勞動力豐富的東亞,勤奮革命中所看到的勞動密集型,已經形成了一條發展路徑。 ” [34]

還有,當揚·德·弗里斯(Fr)從早見那裡聽到“工業革命”這個詞時,他把工業革命前夕歐洲勞動密集型手工業的發展稱為“工業革命”,並稱工業革命和工業革命是連續的。 [ 35]正在探索工業革命理論以擴大其範圍。[36] 然而,速水將“工業革命視為一個反對工業化的概念”,在沒有外部壓力的情況下不會自發發展為工業化,對此持否定態度

工業革命-維基百科 https://bit.ly/3tOb3jN

-----------------------

工業革命是近代早期歐洲 的一個時期,從大約 1600 年到 1800 年持續,儘管沒有標誌著後來工業革命的重大技術創新,但家庭生產力和消費者需求仍在增加。[1] [2] [3]工業革命理論的支持者認為,傳統上與工業革命相關的工作時間和個人消費的增加實際上早在幾個世紀之前就開始了,而且很大程度上是選擇而非強制的結果。[2] : 122 這個詞最初是由日本人口歷史學家Akira Hayami創造的形容德川時代的日本。[2] : 78 前工業革命的理論受到一些歷史學家的質疑。

Hayami 在 1967 年出版的日語著作中引入了工業革命的概念。它是為了將日本德川 (1603-1868) 的勞動密集型技術與英國工業革命的資本密集型技術進行比較而創造的。[4] Hayami觀察到,由於要素禀賦(英國的資本和日本的勞動力)的不同組合,兩國走上了不同的道路。他引入了“工業革命”的概念來描述日本的發展軌跡,該軌跡利用了由於缺乏資本而增加勞動力吸收的好處,這使得英國的工業革命成為可能。[5]

勤勞與工業革命

工業革命前的基本圖景是工業革命是金錢和農作物過剩的結果,這導致了新技術的發展。這項新技術最終發展成為工廠。工業革命解決了這種信念,而是說,對更多商品的壓倒性需求直接發生在工業革命之前。該理論指出,在工業革命期間,對商品的需求有所增加,但供應並沒有迅速增加。[6]

最終,工業和農業的一些成就,以及家庭的決策,有助於增加商品的供應和需求。這些行為結合起來就構成了一場工業革命。[6]工業革命和工業革命 之間的差異的快速總結是,前者關注需求,而後者關注供給。[7]生產型經濟和世界的正確心態可能增加了技術的供應,但如果沒有對新技術的需求,它們對發明的影響很小。[需要引用]

正如歷史學家揚·德弗里斯(Jan de Vries)提出的工業革命理論聲稱工業革命有兩個部分。首先,隨著貨幣收入效用的增加,休閒時間減少。其次,勞動力的重心從商品和服務轉向有銷路的商品。[8]

在後來的作品中,速水引用了德弗里斯和其他理論家的解釋並沒有像他那樣使用這個詞。Hayami 指出,這些將工業革命和工業革命視為一個連續體,而最初的想法將這兩個革命視為對立的概念。[9] Hayami 還強調,這個詞解釋了日本人是如何出於某種原因變得勤勞的,最終他們將不再如此。[9]

歷史工作年的長度

工業革命的標誌之一是工作日的增加。然而,根據歷史學家 Gregory Clark 和 Ysbrand Van Der Werf 的說法,在中世紀和 19 世紀之間,沒有發現任何信息表明工作日會增加。[10]這些記錄甚至表明,在 1750 年之前,有些人每年工作 300 天。[11] 即使在工業革命之前的時期,人們每年至少工作 290 天。[12]相比之下,其他估計發現,15 世紀歐洲的勞工平均每年有 250-260 個工作日,低於 20 世紀下半葉之前的任何時間點。[2] :87

Clark 和 Van Der Werf 還研究了幾個英國工業的產出。一方面,他們查看了英格蘭鋸木廠的記錄。在 1300 年到 1800 年之間,即工業革命前後的這段時期,估計鋸木量增加了大約 80%。[13] 然而,鋸材數量的增加可歸因於新技術,而實際上並非工業革命的影響。相反,他們提到了打穀業。與木材鋸切業務不同,該行業在脫粒率方面表現出“明顯的下降趨勢” [14],此後不再有任何趨勢。[14]這些信息將有助於反駁工業革命的觀點,因為正如它所提出的那樣,沒有普遍的趨勢顯示工作習慣的增加。

雖然關於前現代每年工作天數的直接信息很少,但對年度勞動力投入的間接估計支持英國勤勞程度提高的想法。羅伯特艾倫和雅各布韋斯多夫通過將支持一個普通家庭的成本除以當時的日工資率來推斷歷史工作年的長度。[15]他們的研究表明,農村和城市地區早期的現代工作年都增長了。然而,在農村地區,工人們在實際工資下降的情況下努力維持生活水平,導致他們更加勤勞。這不支持勤勞有助於增加商品需求的假設。另一方面,在城市地區,實際工資上漲,養家糊口所需的工作日減少,觀察到的工作年與支付基本家庭開支所需的工作之間的差距越來越大。這支持了這樣一種觀點,即勞動投入以及工人的收入相對於基本生活所需的收入有所增加。

使用最初由 Clark 和 Van der Werf 提出的基於勞動力市場套利的估計策略,Humphries 和 Weisdorf 後來的一項研究顯示了早期現代勞動力投入的類似上升趨勢。[16]該方法意味著將日費率與年費率相結合有助於計算日工所需的工作年數,以獲得年度僱員可賺取的收入。該方法表明,英格蘭每年的勞動力投入增長了兩倍多,從中世紀時期的不到 150 天到工業革命時期的 300 多天。

商品生產

在提出的工業革命時代之前,大多數商品要么由家庭生產,要么由行會生產。[17] : 202 有很多家庭參與了適銷對路的生產。這些家庭生產的大部分產品都涉及布藝、服裝以及藝術[18]和掛毯。[19]這些將由家庭或他們各自的行會生產。行會和商人甚至可以外包到更多的農村地區,以完成一些工作。這些商人將原材料帶給工人,工人將使用供應的材料製造商品。[20]例如,年輕的女孩會被雇用來製作絲綢,因為他們是唯一被認為擁有足夠靈巧的手來正確製作絲綢的人。[21]其他職業,如針織,從未組織成行會的工作,可以很容易地在家庭中完成。[17]

家庭收入取決於每個人工作的質量和數量。[3]即使人們不為單個公會工作,他們仍然可以供應和製造不受公會控制的物品。這些將是小但必要的物品,如木盤或肥皂。[22]所以,基本上,大部分生產都是由公會完成的,或者是為公會完成的。這表明所做的大部分工作不是為一個單獨的家庭做的,而是為一個更大的團體或組織做的。

在工業革命期間,家庭使用的日常用品和產品從主要是自製轉變為主要是“商業生產的商品”。[23]與此同時,女性變得更有可能在家庭之外從事工作。[24]這在工業革命的背景下也可以看到,在工業革命的背景下,女性經常會找到小工作來幫助補充丈夫的工資。[25]