什麼是俄國農奴制改革

俄國農奴制改革是1861年俄國沙皇亞力山大二世推行的改革。這次改革廢除了農奴制,農奴成為自由人,為資本主義的發展提供了大量的自由勞動力。巨額的份地贖金為資本主義的發展又積累了大量資金。俄國從此走上了資本主義發展的道路。1861年改革是俄國曆史上的一個重大轉折點。同時,1861年改革也保留大量封建殘餘,對俄國社會後來的發展產生了消極影響。

[編輯]

俄國農奴制改革的原因[1]

19世紀中,俄國還保留著經歷四百多年的農奴制,這種腐朽的農奴制阻礙著俄國國內資本主義經濟的發展.當時,俄國面臨著很大的危機,不僅有來自外部的挑戰,還有俄國國內的壓力.它們導致了俄國農奴制改革的產生。

(一)來自外部的挑戰

從十八世紀末到十九世紀上半期,西歐的農奴制已經瓦解,被資本主義所取代,19世紀上半期英國工業革命基本完成,法國也相繼完成了工業革命,而後,美,德等國工業革命也陸續進入高潮,工業革命在經濟上極大提高了社會生產力,資本主義經濟戰勝封建經濟,自由資本主義興起.而在沙皇俄國,十九世紀上半期的農民大都還是農奴,俄國的農奴制還較為廣泛,較為頑固,較為殘酷.從十九世紀三十年代起,俄國也開始了工業革命,引進外國機器設備,聘請外國技師和經理來俄國管理工廠,但收效甚微。

與農奴制相適應的,反映在政治制度上,沙皇俄國對內實行專制統治.隨著十九世紀歐洲工業革命的廣泛開展,城市人口與日俱增,特別是英法兩國需要進口糧食的數量激增.當時作為歐洲農業大國的俄國,被稱為"歐洲的穀倉",出口的糧食大大增加.俄國農業經濟卷入國際市場,這是引起農奴主危機的一個重要原因.農奴制嚴重地阻礙著俄國資本主義工業的發展,使俄國社會經濟的發展遠遠落後於西歐先進的資本主義國家.1853年至1856年,俄國為奪取黑海出海口發動了克裡米亞戰爭,英國,法國是俄國的主要對手.在戰爭中,俄國計程車兵英勇善戰,但形勢卻令人絕望;俄國士兵使用的步槍的射程只有西方軍隊士兵步槍射程的1/3;俄國士兵要用帆船對付英國國家的汽船;由於克裡米亞沒有鐵路,俄國士兵不得不用馬車來拉軍需品,不得不在抵達前線之前步行數百裡,因而,恩格斯在談到這次戰爭時寫道:"克裡米亞戰爭的特點就是一個採用原始生產形式的民族對幾個擁有現代生產的民族進行絕望的搏鬥".克裡米亞戰爭的失敗是俄國落後的政治,經濟制度與西歐先進政治,經濟制度較量的失敗,沙皇制度不僅在全世界面前給俄國丟了醜,同時也在俄國人面前給自己丟了醜。

(二)來自國內的壓力

克裡米亞戰爭的失敗,使沙皇政府認識到,只有通過改革才能縮短俄國同西方國家間的距離,增強俄國抵禦西方國家的能力.當國內政局穩定,一片歡樂景象時,改革恐怕難以進行下去.然而,當時的俄國卻是危機四伏,難見太平盛世的蹤影.

1.農奴制度的危機

變革以前,俄國實行的農奴制度.這種制度以自然經濟為基礎,以農奴被束縛在土地上為特點.

19世紀初期,商品經濟已經滲透到俄國農村,農奴制度的危機日益加深.農村中的一些地主為了適應商品經濟的發展,開始放棄封閉自然經濟,逐漸轉向商品經濟.地主不但從事商品糧的生產(列寧曾指出,地主用於出售的糧食的生產,是舊制度即農奴制度崩潰的前兆),而且開始在自己的領地上經營手工工場.1856年時,俄國南部的一些大地主便開始雇用工人進行勞動.這樣一來,自給自足的自然經濟的基礎便遭到破壞。

商品經濟在農村引起了農奴的分化.一些交納代役租的農奴逐漸富裕起來,成為商人或手工工廠主;另一些破產的農奴則逐漸流入城市淪為雇工,直接進入當地地主的農場或手工工廠中充當雇工.以農奴勞動為基礎的農奴制度走向了崩潰的邊緣。

2.階級矛盾的激化

克裡米亞戰爭的失敗導致農奴制度出現危機,農奴制度的危機又進一步激化了國內的階級矛盾.國內各階級階層都行動起來參加或支持農民的騷動.農民騷動的增加,意味著社會的動蕩不安.這嚴重威脅著農奴制度的政治經濟基礎.從當時俄國的實際情況來看,要保住農奴制度恐怕很難.農奴制度不能解決資本主義發展所需要的自由勞動力和大量的資金.沒有源源不斷的資金註入,工業就無法發展.因而,作為統治集團核心人物的沙皇亞歷山大二世也意識到,造成社會動蕩不安的最主要的根源,就是當時俄國落後的政治制度。農奴制度.接下來的問題就是如何對待這種落後的政治制度,借用莎翁著作中的一句話來說:是生存還是毀滅?

[編輯]

俄國農奴制改革的過程[1]

早在沙皇亞歷山大一世(1801--1825)和尼古拉一世(1825--1855)統治時期,農奴制度的存在就已成為社會發展的障礙,並且使用農奴勞動已無利可圖.因而作為沙皇政府的最高統治者,曾專門設立秘密委員會,研究農民問題.還曾頒佈詔令,由地主按照自願與農奴達成協議,由農奴交出大量贖金以贖得人身自由.亞歷山大二世(1855--1881)即位之初即著手對農奴制度進行改革,卻因此遭到封建貴族的抵制.

1856年3月,亞歷山大二世對莫斯科貴族的一次講話中指出:謠傳我想給農奴自由,這是不公平的,你們可以隨時議論這件事.但是先行的農奴所有制不能一成不變,與其等待農奴自下而上地起來解放自己,倒不如從上面來廢除制度,解放農奴為好。

1857年1月3日,亞歷山大二世親自主持召開了農民事務機密委員會,擬訂解放農奴的草案.這個委員會由高級政府官吏及大農奴主組成.11月20日,亞歷山大二世在給西部邊區總督的敕令中,允許立陶宛3個省先後成立貴族代表委員會,擬訂解放農奴的草案。

1857年至1858年間,各省相繼成立了貴族代表委員會來制訂廢除農奴制度的草案.各省委員會制訂的草案送往彼得堡,交由農民事務機密委員會,然後以此制訂總的改革法案.出於各自利益的考慮,各地提出了幾十種不同的改革方案.由於存在嚴重的分歧,農民事務機密委員會工作幾年而無結果。

1861年1月28日至2月17日,沙皇俄國國務會議就農奴制改革草案進行討論和審批.亞歷山大二世在國務會議上強調:繼續拖延只會引起更大的災禍,對整個國家,特別是對地主造成有害的,對農業災難性的後果,因而宜儘快通過改革方案.2月17日,國務會議批准了改革方案.1861日3月3日,亞歷山大二世正式簽署了改革法令和廢除農奴制度的特別宣言,給農奴以自由。

[編輯]

俄國農奴制改革的影響與意義[1]

(一)農奴制改革的影響

1861年俄國自上而下的改革,延緩了革命但也不能消除革命.這次改革是按照農奴主利益進行的,因此,農奴制廢除得很不徹底.改革後,沙皇政權基本原封不動,大部分土地還是掌握在貴族地主手裡,保存了貴族地主的土地占有制,資產階級革命的任務還沒有完成.俄國引起革命的各種社會矛盾依然存在,並且繼續在發展.改革後,俄國資本主義經濟關係同農奴制殘餘同時並存,資本主義關係雖然已經確立,並且不斷地發展,可是,它在很大範圍內受到農奴制殘餘的阻礙.改革的俄國資本主義的大工業嫁接在落後的農業基礎上,也極為不相適應.這種資本主義的大工業與農業中農奴制殘餘占有制不調和的矛盾,只有通過社會革命來解決.在這種新的歷史條件下,國內階級鬥爭的內容和形式也發生變化.列寧說:"在農奴制廢除之後,就已經產生了新的階級鬥爭,就是無產階級同資產階級的鬥爭."在農業中交錯兩種主要的階級鬥爭形式,一種是農民反對享有特權的地主和農奴制殘餘的鬥爭,另一種是日益成長的農業元首階級同農業資產階級的鬥爭.新的革命的到來是不可避免的.1905年俄國終於爆發了無產階級領導的資產階級民主革命.因此,列寧說,1861誕生了1905年革命.

1861年俄國農奴制的廢除不但推動了俄國資本主義的迅速發展,而且影響了以後俄國曆史發展的進程,是俄國曆史上從封建生產方式向資本主義生產方式過渡的轉折點.因此這次改革是有它的歷史合理性和進步性的.

(二)農奴制改革的歷史意義

俄國1861年改革具有一定的歷史進步性,是因為在當時具體歷史條件下,這次改革在一定程度上反映了俄國曆史發展的要求,我們肯定它的一定歷史作用,決不意味著贊同改良主義.

歷史事實告訴我們,資本主義取代封建主義,有兩條發展的道路:一條是通過革命暴力的變革,完成了向資本主義過渡的飛躍.如十七,十八世紀英法資產階級革命,資產階級領導了人民大眾的反封建鬥爭,推翻封建王朝統治,建立資產階級革命,資產階級領導了人民大眾的反封建鬥爭,推翻封建王朝統治,建立資產階級政權,比較徹底地完成資產階級革命任務;另一條是通過自上而下的改良的道路,如1861年俄國農奴制的廢除,由農奴主實行改革,它一面適應資本主義的發展,同時,又保留了深厚的農奴制殘餘,緩慢地由農奴制向資本主義過渡.這兩條道路各有其特點,但是,按其特點的性質來說,無論是英法暴力變革的道路,還是俄國1861年自上而下的改良道路,它們之間的相同之處,只是在發展資本主義.因此,在以私有製為基礎的一種生產方式代替另一種生產方式,在一定的歷史條件下,通過自上而下改良的道路是可能的,之所以可能,是由於農奴制和資本主義制度都是以生產資料私有制為基礎的剝削制度.這是不可否認的歷史事實.但是,對階級鬥爭和暴力革命對歷史發展的具體作用,也應當以唯物主義的態度,實事求是地分析,不能片面地強調和任意地誇大。

俄國農奴制改革 - MBA智库百科 https://bit.ly/3gBb0kc

彼得大帝改革(俄語:Реформы Петра I)是指俄國沙皇彼得大帝在位期間對俄國推行的政治、經濟和軍事等西化改革,為俄羅斯富國強兵打下重要基礎,也因此使彼得一世成為俄國歷史上少數被稱做大帝的君主。

背景彼得大帝改革 - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/2KcZqjo

彼得在1682年加冕為帝,和異母兄伊凡五世共掌國政。1696年伊凡五世過世,彼得親政後,開始在俄國一系列的改革,以西歐國家為標竿進行改革,最初改革主要是為了支持在大北方戰爭的戰事,但在戰勝之後多數具有象徵意義的改革改變整個國家國內建設以及行政體系。

在大北方戰爭期間(1700年-1721年),也就是彼得在位數年後,俄羅斯帝國開始尋求同盟以對抗瑞典,來爭奪波羅的海的控制權,這場戰爭的意義在於如果控制該地區,中歐以及東歐也就是囊中之物,大北方戰爭也是損失最慘重的戰爭之一,消耗了具有象徵性的財經資源,也是彼得繼承父祖輩行政系統後必須開始集中控制資源[1]。在彼得大帝率領國情訪問團(Великое посольство)考察諸國政情時,他也順便和歐洲強權進行外交談判,以結合反瑞典以及鄂圖曼帝國的勢力,他周遊西歐各國以求未來一步步的帶領俄羅斯進入工業經濟的體系。儘管俄羅斯擁有相當龐大的國土以及資源,但是大部分的工廠都有效率低落的弊病,以致於經濟發展嚴重受阻。彼得堅信,他這些宏觀的改革不只是在增加本身的權力,而是會增進政府的效能並加惠於民。

彼得改革其他的目標包含了減弱波雅爾貴族的影響力,也就是削弱本土貴族的影響力:他們講究大斯拉夫主義,和彼得推行的西化運動大相逕庭。早在雷帝伊凡在位的時候貴族就被削減很多權力,也就是他們力量的核心貴族杜馬轉為沙皇的諮詢機構,仍然保有相當的政治實力;然而彼得認為這樣還是不夠,貴族依舊是西化以及改革的障礙,於是下令貴族必須納稅以及勞役,而這些稅款包含了鬍子稅。

就像現代俄羅斯大部分的立法系統,彼得改革時編輯一系列的皇家命令以解釋法令(俄語:указ,字面上的意思是「強制」),這套制度總共存在於1700年到1721年。

行政改革

主條目:俄羅斯帝國行政區劃

在彼得統治期間,俄羅斯的行政體系相較於西歐國家顯得落後許多。俄羅斯長期以來採行小組行政(uyezd),大都由城市或居住的週遭地區組成,這套系統顯得資源無法均勻分配,而且笨拙得難以管理。1708年,彼得取消這個陳舊的制度,轉而建立轄省制度(guberniyas),而省分如下:莫斯科轄省、聖彼得堡轄省、基輔轄省、斯摩棱斯克轄省、伊爾庫茨克轄省、喀山轄省、亞述轄省、西伯利亞轄省[2]。1713年,彼得諭令成立米斯巴赫(Landrats),該詞從德語演變而來、意指「國會」,而每個轄省都有設立,各省總督一共有八到十二名不等的專業公務員協助施政。

1719年,執行管理委員會(Collegia)成立,彼得大帝再次重新劃分行政區劃。新的俄羅斯轄省制度仿效瑞典,其中較大或著是政治地位較為重要的地區得到較多的自治權,其他廣闊的農村地區由國家直轄。

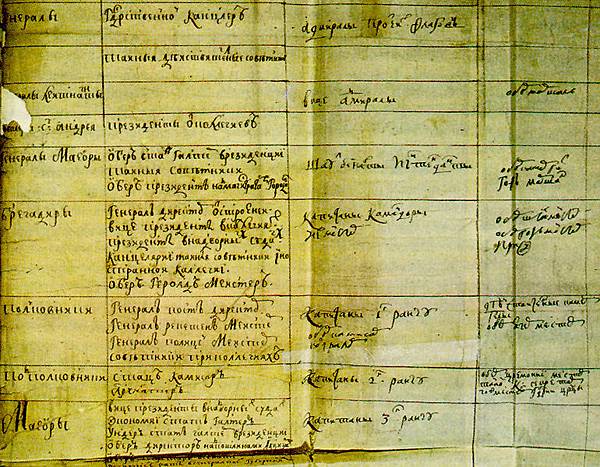

職級表

職級表

忠誠被受質疑的精英以及反對改革的貴族在1722年的聲浪達到顛峰,也就是官秩表實行的該年,一份正式的階級清單被用到俄羅斯的軍事、政府以及皇家法院,職級表混合許多頭銜與尊稱的系統而建立,每個階級都下分很多等級(I到XIV),以表示對沙皇的忠誠度的特殊等級,職級表主要用在軍隊組織,這也象徵了彼得統治時期的現代化與革新。

職級表的建立可以說是彼得改革相當大膽的措施,這直接打擊了貴族的權力,並且象徵了俄羅斯社會的改變,從前比較高的等級是世襲傳承,但職級表建立之後哪怕是個平常老百姓,也會因為辛勤的工作或高超的技藝而進入技術官僚的體系,新一代的技術官僚迅速的取代舊貴族的階級,並再俄羅斯取得人民的支持,這一套制度一路沿用到1917年俄國革命的時候。

金融與貿易

為了應付大北方戰爭而需要前所未見的經濟資源,如此巨大的財政赤字以及老舊的基礎建設,意味著國家無法在戰時緊迫的情況下籌出那麼多軍費,彼得的政府被經費的問題壓的喘不過氣,只好由國家壟斷部分具有戰略意義的產業,例如:鹽、酒、橡木以及焦油,彼得也開始從俄羅斯的文化習俗來徵稅,例如:沐浴、垂釣、養蜂以及蓄鬍,並向紙製品課徵印花稅[3],然而在課徵每個新稅的時候都會出現漏洞可以鑽營,可見這些方式是不夠的。

解決的方法是新增一個廣義的人頭稅,這個稅目被用來取代向有耕地的家庭徵收家庭稅,從前幾個農戶被併成一個家庭徵收家庭稅,然而現在每個農民被徵收74戈比(貨幣單位)的稅金,而且必須以現金給付,但這比取代前的稅制更顯得沉重,使得1680年到1724年之間國庫的款項是以往的六倍之多[4],但「決不能由此得出結論:1724年壓在農民肩上的稅捐負擔比1680年的要重三倍」[5]。彼得在貿易方面採行保護主義,設置沉重的進口貿易關稅,讓俄羅斯的產品在有利的狀況下銷售。

階級結構

彼得的統治也使農奴喪失擁有土地所有權的意志,他堅定的推行階級分化的措施且堅信:「把農奴綁在這塊(土地)單位上,就好比市民從事貿易或手工業一般,農民是必須束縛於這塊土地之上。」[6]彼得賦予地主相當廣泛的新權利,包含農奴未經主允許不得擅自離開農地,另外彼得向工人階級徵收相當多的稅目,使如此沉重的經濟負擔反而轉移到工人階級之上。

彼得也有少數的改革措施受到啟蒙運動的影響,例如他建立了農奴階級,也就是國家農民(state peasants),比起其他國家的農奴,他們可以向國家納稅以擁有較多的權利,並且在大城市設立國家批准的手工業商店,這個靈感來自於當時的海權強國-荷蘭,這些商店替軍隊提供工業製品,甚至在後世考據到當時的文獻,彼得的顧問團曾建議他廢除農奴,賦予農民有限自由(limited freedom)的權利,但彼得和此後的統治者擔心農奴被解放後會動搖其專制獨裁統治。惟真正解放農奴、廢除農奴制的時候是在兩個世紀後的俄國革命[7],然而從後人的眼光看來彼得把農奴和奴隸之間的差別拉開,效果是沒有甚麼太大的區別,畢竟農奴在沒地主的同意下是沒有自由的。

元老院

1711年2月22日彼得頒布政令成立國家新的單位元老院,所有的成員都是沙皇彼得一世所任命,這十位成員大都是一開始就與他一起結盟的同路人,元老的進退都必須要皇帝的命令才能生效,元老院無法以任何方式中止運作,是個和帝祚相陪而不間斷運作的國家單位,當然在俄國革命後也隨著帝國一同赴滅。

以下是首任元老院的成員:

伊萬木辛普希金(法官)

吉洪史卓辛夫(貴族)

普洛高理辛(王子)

米哈伊爾多爾戈魯科夫(王子)

格里戈里普寧葉尼金夫

格里戈里葉理斯金(王子)

米哈伊爾薩米洛

葉斯理阿普金廷

涅茲理米勒廷斯金

大元老(Ober-secretary):阿尼希休金

執行管理委員會

1717年12月12日俄羅斯彼得一世建立了九個執行管理委員會(collegia),也就是俄羅斯的部會,用以取代過去行政處(Prikaz)的制度,每個委員會都設有政府首長一位,但是有時候副首長會有空缺的狀況。

總共有以下的委員會:[8]

外交事務執行管理委員會。

國家收入執行管理委員會(Kamer-kollegiia),或稱作稅捐執行管理委員會或歲入執行管理委員會。

司法執行管理委員會,或稱作審判執行管理委員會。

預算執行管理委員會(Revizion-kollegiia),或稱作調整執行管理委員會、審計執行管理委員會。

戰爭執行管理委員會

海軍執行管理委員會

商務執行管理委員會

國家發展執行管理委員會

工業執行管理委員會

影響

彼得改革是在他繼任沙皇的前幾年,在莫斯科大公國時期的國家功能被侷限在軍事防禦、徵稅以及執法,相較於彼得在位的時候立法的項目幾乎無所不管了,他的影響層面幾乎包含了生活的各個層面[9],改革的成功使俄羅斯取得大北方戰爭的勝利,收入以及生產力的提升提升了俄羅斯整個國家的戰爭機器,然而彼得更重要的影響是建立了一個「秩序良好的警察國家」[10],進一步的合法化和加強俄羅斯的專制統治,這一次的嘗試是影響了之後蘇聯以及俄羅斯聯邦的公共制度,例如莫斯科國立大學,他們統治的啟發乃是源自於彼得的統治。

彼得大帝改革 - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/2KcZqjo

1861年俄國農奴制度改革

維基百科,自由的百科全書

跳至導覽跳至搜尋

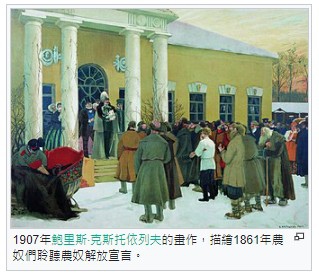

1907年鮑里斯‧克斯托依列夫的畫作,描繪1861年農奴們聆聽農奴解放宣言。

1861年俄國農奴制度改革(俄語:Крестьянская реформа в России)是亞歷山大二世統治時期俄羅斯帝國改革的的第一步,也是最重要的改革。此改革使俄羅斯帝國的農奴制度解體。在俄國某些地區農奴制被廢除的時間更早。

1861年農奴解放宣言宣布解放莊園農奴與家用農奴。此宣言使超過2千3百萬的農奴獲得自由。[1]農奴被授予自由公民的所有權利,包括無需獲得許可就可結婚的權利,擁有財產的權利,和擁有自己事業的權利。宣言規定農民可以向地主購買土地。家用農奴則只獲得了自由,而沒有土地。

南高加索喬治亞地區的農奴解放被推遲到1864年,而且與俄羅斯相比,條件更有利於貴族。皇家的農奴於1866年被解放,[1]獲得了更好和更大的土地。

改革前情況

1861年前的俄羅斯農民有兩大類:

生活在國家土地上的農民

生活在私人土地上的農民

而「農奴」指的是生活在私人土地上的農民,約佔人口的38%。[2]農奴除了對政府有義務,他們也對領主有義務;領主對農奴的生活擁有巨大的權力。農村人口生活以戶(dvory)為單位,多戶聚集成村莊(derevni),以村社為中心進行運作。分布於各地的公社是獨立的,大部分能夠自給自足,每10公里為一公社。俄羅斯帝國有約2000萬戶,其中40%有六到十人。

公社與外界孤立,而每個公社在公社大會(skhod)任命一位「長老」(starosta)和一位「職員」(pisar)來處理任何外部問題。公社內的土地根據土壤肥瘠分配給每一戶,農民分享資源。村莊內的土地定期重新分配,以求公平。儘管如此,土地並非由公社擁有,而是由10萬左右的領主(pomeshchiks)所擁有。農奴是世襲的,不能離開他們出生的土地。農奴有義務定期向領主提供勞動力和貨品。十九世紀上半葉時,據估計領主收租佔產量至少三分之一。[3]

改革內容

地主、貴族對農奴的束縛永遠消失

未來的幾十年將重新擬定地主紳士與農奴的關係,以及土地的所有權

從前為地主耕種土地的農民,將可得到依雙方協商結果的部分土地

大部分的土地並不是直接交給農民個人,而是先交給公社

地主的損失由國家以債券和農民付款的方式賠償

農民須付給政府補償金,分49年償清[4]

1861年俄國農奴制度改革 - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/2W4JK4h

歐洲史沙皇霸業——夾在皇權與農奴之間的貴族

2017-02-27 由 LOL坑貨 發表于歷史

序言:

1707年,正值沙皇俄國與瑞典如火如荼的大戰中,在頓河流域,一群沙皇近衛軍正在追捕一群逃竄的農奴,途經哥薩克村莊,殺紅眼的軍隊揉虐了村莊裡的百姓,焚毀了一切……

沙皇彼得一世推行的許多國內政策和多次展開的對外戰爭,自然會付出很大的代價——十幾萬的勞動者死於戰爭、新建城市、開鑿運河等勞役中。農民們一貧如洗,一位同時代到過俄國的歐洲人寫道:「他們沒有蠟燭,只是用手拿著或用嘴斜叼著燃燒的木片來照明……他們一旦得到一些紙幣,就會立即放進嘴裡,藏在舌頭底下。他們的靈魂屬於上帝,腦袋屬於沙皇,背後卻屬於主人。」總而言之就是一句話,俄國的農民沒有自由,只有無盡的苦難。

為逃避勞役、人頭稅和兵役,許多農民和市民躲進了森林,逃亡頓河區域。國內時常爆發反封建的起義,農民燒毀貴族的莊園,殺死地主。1707年,彼得一世派多爾戈魯基率領部隊追趕一批逃亡頓河的農奴,追捕過程中焚毀了頓河區域的哥薩克村莊,引起了當地廣大貧窮者和哥薩克人的不滿。1707年10月,頓河哥薩克起義,起義者在哥薩克康德拉吉.布拉文的領導下,占領了頓河軍的首府——切爾卡斯特城。下伏爾加河流域、中伏爾加河流域、巴什基里亞、烏克蘭以及俄國南部的許多縣都發生了騷亂,但都被彼得無情的鎮壓了。1708年7月7日,布拉文被殺害,其戰友哥雷繼續抗擊著直到1709年。兩年前的1705年,阿斯特拉罕的城郊工商業區居民和宮廷衛隊就曾起義,起義者控制這座城市長達半年之久。

▲布拉文領導起義

雖然國內起義無數、敵手眾多,但彼得大帝無疑是俄國沙皇中最偉大的沙皇,他一個人做了幾代沙皇都做不到的事,他努力加速了俄國的社會進程,使俄國擁有大國的桂冠。處於同時代歐洲東部疆域上的另一個重要的國家——奧斯曼土耳其帝國與沙皇俄國形成了鮮明的對比。土耳其和俄國都是半歐洲國家。在彼得大帝登基前的兩個世紀中,奧斯曼帝國在軍事、經濟和文化上都比俄國先進。但是在1700年前後,沒有哪個奧斯曼君主認識到迅速西方化的重要性並把國家朝著那個方向推進,從而導致沙俄趕超了步子緩慢的土耳其。

這位身高2:05米的皇帝是俄國歷史上思想最開放、最富有進取精神的帝王。俄國哲學家別爾嘉耶夫評價道:「彼得大帝的改革完全是不可避免的,以前的進程是為其做了準備,同時,它又是帶強制性的上層革命……彼得大帝的改革對人民是如此巨大的痛苦,但沒有彼得的強制性改革,俄國就不可能完成自己在世界歷史中的使命,也不能在世界歷史上獲得自己的發言權。」

就如別爾嘉耶夫所言,彼得大帝的改革僅局限於沙俄上層社會,底層貧苦人民依舊愚昧無知,這更加拉大了上層社會的文化精神生活與下層文化的距離。貴族的「歐洲化」一直在繼續,而直到1861年農奴才得以解放,結果是貴族領先於他們一個世紀之久。

▲英姿颯爽的葉卡捷琳娜二世,可以看出她很好戰

到了葉卡捷琳娜二世執政時候,歐洲文化在俄羅斯更是盛行。諷刺的是,葉卡捷琳娜二世並不是俄國本地人,她出生在普魯士奧德河畔什切青市(今波蘭境內),父親是德意志安哈特-查爾布斯特王族的職業軍人,母親則是德意志一荷爾施泰因戈多普王族的公主,可謂是一個純正的日耳曼人。就像俄國人說德語一樣,德國人在俄國軍隊中有著顯赫的地位。1712年俄國的31個將軍中有12名是外籍人;1730年安娜女王時期,179個官員中有50個是日耳曼裔;到了1812年衛國戰爭中,俄軍高級軍官除了庫圖佐夫等少數俄羅斯裔以外,軍團一級和參謀部很多人都是日爾曼裔出生或具有外族血統。

葉卡捷琳娜主導的「歐洲化」影響到了整個貴族階層,當時的俄國貴族以書寫法文為時尚,這是受到良好教育的俄國貴族的特點。法國大革命以後,俄國成為法國舊貴族的避難地,他們大批湧入,混跡於俄國上層社會之中。19世紀又以說法語又成為時髦,莫斯科貴族開會時第一語言是法語,有時候先用法語說一遍,再用俄語翻譯一遍。以至於19世紀初亞歷山大一世禁止國務會議成員用法語發言,強迫大家使用母語。貴族就其富裕程度、文化水平、生活修養而言不遜於任何一個歐洲國家,正是這個階層的長期經歷歐洲文化的薰陶,沙俄貴族階層在文化上是與歐洲相通的。

▲俄國貴族的優雅生活

▲底層勞動人民的生活

18世紀至19世紀歐洲化影響主要在上層,因此在社會上產生了文化不對稱性。別爾嘉耶夫說道:「同是在一個國家裡,貴族和農民之間的鴻溝具有600年的距離,俄國與歐洲文化的差異甚至還沒有貴族文化與農民文化的差異大。」貴族等級的特權化加深了社會分裂,貴族所有權的變更、他們政治地位的上升與農奴地位的下降擴大了俄國社會裂痕。普通老百姓一直痛恨貴族,沙皇總是懷疑貴族在破壞專制制度,so,貴族知識分子一直被兩種力量所擠壓——高高在上的皇權以及貧困不堪的農奴。

後記:

1815年,沙皇俄國終於取得了拿破崙戰爭的勝利,這場戰爭使大量的俄國軍人走出國門,開闊了眼界,他們在歐陸國家接觸到了自由思想,見識到了歐洲人的社會制度和人們的生活狀況,兩相對照,他們不僅為俄國的落後、野蠻感到震驚和羞愧。回到國內後,眼見民眾地位的卑下、自由的缺失和軍役的痛苦更是義憤填膺。這是他們認為自己的使命並沒有隨著拿破崙的垮台而結束。如果說,他們在戰爭時期報效了祖國,如今在和平時期更應當為祖國獻身。1825年12月14日一個清晨,在聖彼得堡的參政院廣場,3000多名士兵和軍官排列成隊,接著是成千上萬市民的聚集……傍晚時分,沙皇的軍隊來了,圍住了他們,接著是鮮血、混亂……夜幕下的聖彼得城堡,尼古拉一世的軍隊在全城大搜捕。

▲普希金:「我多麼希望能在12月14日那天和『十二月黨人』站在一起啊!」

原文網址:https://kknews.cc/history/k8a3re8.html

俄國史上農奴制危機,斷送了沙皇的擴張之路,是喜是憂?

2017-09-25 由 曝史 發表于歷史

19 世紀前期,西歐主要國家都經歷了資產階級革命,並且先後走上了資本主義發展的道路。但是,俄國仍舊是一個落後的封建農奴制國家。全國90%的人口是農奴,他們世世代代被束縛在土地上,飽受貴族地主的壓迫、虐待和剝削。農奴在地主的折磨下,死亡率極高,1836—1851 年農奴人口減少50 萬人。地主不但任意虐待農奴,而且還可以像出賣牛馬一樣出賣農奴,這是俄國農奴制的特點。

沙皇制度是最殘暴的君主專制制度,軍隊、警察、特務是沙皇最得心應手的統治壓迫工具。警察、特務遍布全國,他們專門伺察、監視人民的一言一行。軍隊駐紮全國各地,隨時待命,一旦發生農民暴動,立即前往鎮壓。嚴厲執行書刊檢查制度,剝奪了人民的出版、言論自由。全國人民噤若寒蟬。沙皇制度的國家機器的重大使命便是維護封建農奴制度。但是,沙皇制度的殘暴統治挽救不了黑暗的農奴制度。到19 世紀前期,俄國農奴制度已經走向衰落。

在西歐資本主義經濟的影響下,商品生產從內部瓦解著俄國農奴制。1846 年英國廢除穀物法以後,俄國的糧食出口激增。1850 年出口的小麥近44 萬噸,比20 年代增加了兩倍。出口糧食有利可圖,推動著地主加強對農民的剝削:增加農民每周的勞動天數,縮少農民的份地;有些地主甚至完全收回農民的份地,迫使農民每天都為他們勞動。農民的地位已經下降到近乎奴隸。然而,強迫勞動不但不能提高生產率,反而使生產率越來越低。剝削農奴已經無利可圖。某些生產出口糧食的地區,特別是南部和東南部地區的地主開始採用僱傭勞動代替農奴勞動。這樣,農奴制度已走向衰落。

同時,農民階級的分化也日益顯著。少數富農通過擴大糧食生產和經商而發財致富,成為農奴關係掩蓋下的農村資產階級。他們利用剝削貧農的大量金錢,贖取了人身自由。農民的兩極分化,也是農奴制衰落的重要表現。在農奴制衰落的過程中,資本主義工業逐步發展起來。

1804 年,俄國有1200 家手工工場,到50 年代末發展到2800 家。30 年代末,俄國開始了工業革命。1858 年,僅莫斯科一省就有蒸汽機158 架。隨著工業的發展,工人人數也不斷增加。在1861 年改革前,共有工人86 萬名。同時,工業中自由僱傭勞動也逐漸超過農奴勞動。自由僱傭工人在全部工人中的比例,1804 年為48%,1860 年上升到87%。

但是,俄國資本主義工業遠遠落後於西歐。18 世紀末,俄國的生鐵產量和英國相等。但到19 世紀50 年代中期,俄國的生鐵產量增長了兩倍,而英國增長了近30 倍,俄國的生鐵產量僅為英國的1/15。同期,俄國的鐵路有1500 公里,而英國有1.5 萬公里,德國有1 萬公里。對外貿易的結構,也反映出俄國工業水平之低。俄國出口的是農產品,進口的是工業品,它已逐漸淪為西歐各國的原料供應地。

農奴制阻礙了俄國資本主義工業的發展。農民被束縛在土地上,無法滿足工業對自由勞動力的需求。在地主巧取豪奪下,廣大農民也一貧如洗,無力購買工業品,嚴重地限制著國內市場的擴大。很明顯,到19 世紀中葉,農奴制已成為俄國資本主義發展的最大障礙。因此,廢除農奴制的問題就提到議事日程上來。

原文網址:https://kknews.cc/history/rqj8zyo.html

俄國農奴制改革(ооinfoо砂айооссийсоом оососсоос оо estadarо)又稱俄國1861年改革,是俄羅斯帝國沙皇亞歷山大二世推行的社會改革。 十九世紀中葉,俄國還頑固保存著野蠻落後的農奴制。 農民的人格和自尊心被無情的摧殘,他們整天無償地為地主勞動,甚至被作為物品抵押債務。 大量工作力被束縛在莊園裡,資本主義工業發展的必需工作力由此缺乏來源。 俄國經濟發展和社會發展也因此大大落後於西歐國家。

俄國農奴制改革廢除了農奴制,農奴成為"自由人",為資本主義的發展提供了大量的自由工作力。 巨額的份地贖金為資本主義的發展又積累了大量資金。 俄國從此走上了資本主義發展的道路。 1861年改革是俄國歷史上的一個重大轉捩點。 同時,1861年改革也保留大量封建殘餘,對俄國社會後來的發展產生了消極影響,民主革命依然是俄國社會發展所面臨的歷史任務。

資本主義的發展

隨著資本主義的發展,城市人口的普遍增加,對商品糧的需求量迅速增加。 十九世紀四十. 五十年代,俄國糧食的平均產量為2億5千萬俄擔,其中在國外銷售的商品糧食為5千萬俄擔,占產量的20%。 這就有力地刺激了商品糧的生產。 列寧指出:「地主為出賣而生產糧食(這種生產在農奴制後期特別發達),這是舊制度崩潰的先聲。 "但是,俄國糧食的生產遠不能滿足國內外市場的需要。 為了提高糧食產量,越來越多的地主開始採用機器,改良耕作制度和使用雇傭勞動。 不過,在俄國當時的歷史條件下,絕大部分地主是採用增加勞役租和提高代役租的辦法,擴大自己的經濟收入。

在土壤肥沃、工業不甚發達的黑土各省和白俄羅斯,地主主要是靠縮減農民份地,擴大耕地面積,增加經濟收入。 在這裡,十九世紀上半葉,地主的土地擴大了2~3倍,而農民的份地平均縮減了1/3和2/3,由每人7俄畝減至3.2俄畝。 隨著地主耕地面積的擴大,勞役租加強了,勞役日也由每星期3天增加到4天.5天,甚至6天。

在俄國工業較發達的非黑土地帶省份,地主主要是把農民的勞役租轉變為代役租,並且日益提高代役租的數目。 到五十年代末,在工業區每人一年所繳納的代役租更是大幅度提高。 承受著如此重壓的農民,為了交付代役租便不得不離鄉背井,到城市或遙遠的地區受雇於手工工廠或從事手工業和商業。 這些農民在一定程度上脫離了農村,脫離了土地,成為自由勞動者。 這就有力地破壞了自然經濟。

上述情況充分說明俄國農奴制危機的加劇,而農奴制危機的加劇破壞了地主經濟所賴以存在和發展的必要條件:自然經濟佔據優勢. 農民的份地制度. 農民對地主的人身依附等。 特別是農業中雇傭勞動和機器的使用標誌著資本主義生產關係在農村已經開始出現。 這不僅進一步加深了農業危機,而且加速了農村的階級分化。

在農民階級中,除了大批日益貧困和破產的貧農以外,還分化出了富裕的農民階層。 他們有的租種地主和國有土地,成為土地經營者;有的開辦企業. 酒店和旅館,成為企業主;有的收購和轉賣農產品和放高利貸,成為商人. 高利貸者。 而更富裕者成了擁有數萬,乃至數十萬盧布的大工廠主。 他們構成了為農奴關係所掩蓋的農村資產階級,奠定了農村新的. 資本主義的經濟基礎。

克里米亞戰爭的失敗

克里米亞戰爭的失敗使俄國內外交困. 民怨沸騰,進一步加深了封建農奴制的危機,階級矛盾進一步激化,從而加速了農奴制的廢除。 正如馬克思指出的:「歐洲一些合法政府只是在革命的壓力下或由於戰爭的關係才能廢止農奴制。 "但1861年改革的基本原因,是已把俄國拖到資本主義道路上的經濟發展的力量。 農奴制改革的準備在俄國,廢除農奴制已成為歷史的必然。 但是,採取什麼方式,革命還是改革,是當時鬥爭的焦點。 代表農民利益的革命民主派堅持用革命方式廢除農奴制,而貴族地主以及代表他們利益的自由派則力圖用改良的辦法廢除農奴制。 當時革命形勢的發展,大有演成以革命方式廢除農奴制的趨勢,但是,農民運動的風暴卻沒有掀起革命的狂飆。

俄國長期處於落後的封建農奴制度的統治之下,農民長期受著農奴制的壓迫和封建思想的束縛,有關濃厚的皇權主義思想。 儘管他們經常掀起反抗貴族地主和地方官吏的鬥爭,但是,他們不反對沙皇,甚至擁護和崇拜"好沙皇","沙皇被農民看成人間的上帝"。 因此他們的鬥爭始終未能發展到自覺鬥爭階段,農民運動帶有明顯的自發性與分散性。 各個地區的農民運動始終沒有形成統一的. 對沙皇政府具有強大威脅的力量。 結果,農民運動很快就被沙皇政府鎮壓下去了。 正如列寧所指出的:"在俄國,給地主當了幾百年奴隸的人民,在1861年還沒有力量進行爭取自由的. 廣泛的. 公開的. 自覺的鬥爭。 "而工人階級還沒有登上政治舞臺。

俄國的資產階級是在專制制度的卵翼下成長起來的,從來就不是一個革命的階級。 沙皇政府不僅給予他們種種特權,而且以高額關稅保護他們同外國商人的競爭能力,以其侵略政策保證他們的國外市場,以大量的政府定貨為其廣開財源。 同時,俄國的工業資產階級大多出身於商人,他們在一定程度上是在舊的生產方式的基礎上佔有剩餘產品,所以,俄國的資產階級與封建農奴制度有千絲萬縷的聯繫,他們需要這個農奴制國家。 這時西歐資本主義國家所暴露出來的階級矛盾和階級鬥爭,特別是1848年巴黎無產階級六月起義,更使俄國資產階級一開始就懼怕革命。

由此可見,雖然俄國革命形勢日益成熟,但是,摧毀農奴制的力量還不具備。 結果,代表貴族地主利益的沙皇政府為保存搖搖欲墜的封建農奴制度和貴族地主的政權,被迫進行了"自上而下"的改革。

內部時局動蕩

亚历山大·伊万诺维奇·赫尔岑像

亞歷山大·伊萬諾維奇·赫爾岑像

车尔尼雪夫斯基像

車爾尼雪夫斯基像

1858~1860年爆發的農民暴動和起義總計近290次。 在農民反抗運動的推動下,以. 亞歷山大·伊萬諾維奇·赫爾岑(Алоала́аestдmon Monоа́лооestо思想 ́mon化解)和尼古拉·加夫里諾維奇·車爾尼雪夫斯基(自由球員и墳олай Guаооestооestооest破解ий)等人為代表的革命民主主義者同自由主義者在解決地展開了論爭。 自由主義者慣.д.卡韋林等人提出在保存沙皇政權. 不觸動地主土地所有制的情況下,廢除農奴制度。 革命民主主義者主張徹底廢除農奴制度,推翻沙皇統治。 由於當時俄國沒有形成足以推翻農奴制度和專制制度的革命力量,廢除農奴制的改革是由沙皇政府自上而下進行的。 1860年10月擬出解放農奴法令草案,1861年3月3日(俄曆2月19日),亞歷山大二世批准廢除農奴制度的"法令"和"宣言"。 《關於脫離農奴依附關係的農民一般法令》規定;農民有人身自由和一般公民權,地主不能買賣和交換農民,農民有權擁有財產. 擔任公職進行訴訟和從事工商業。 在全部土地歸地主所有的前提下,農民可以使用一定數量的份地,但必須向地主繳納贖金(這種贖金大大超過了土地的實際價格)。 農民在簽訂贖買契約之前還要為地主服勞役或繳納代役租。 《地方法令》規定,當農民使用的份地超過"法令"規定的數額時,或者分給農民份地以後,地主剩下的好地不到全部土地的1/3時,地主有權向農民割地,即剝奪農民原種地的1/5~2/5。 為管理改革后的農民,設置了地方貴族控制的村社和鄉組織,並建立了監督農民的連環保制度。

農民的要求

農民要求的是無償獲得全部土地,並從地主的權力下完全解放出來,1861年改革沒有滿足農民的要求。 "宣言"和"法令"公佈後,農民暴動和起義僅1861~1863年就發生了2000次,ron.и.列寧指出,農奴制改革是由農奴主實行的資產階級改革。 改革后,俄國仍保存了大量的農奴制殘餘,作為封建農奴制經濟基礎的地主土地所有制沒有被消滅,少數地主貴族仍然霸佔著大量土地,而占絕大多數人口的農民卻只佔有很少土地。 1861年改革為資本主義的發展創造了有利條件,由於農民擺脫了對地主的人身依附關係,出現了大批自由雇傭勞動力,資本主義工業獲得迅速發展。 地主的徭役經濟逐步向資本主義經濟過渡。 繼農奴制改革之後,沙皇政府還先後進行了地方機構. 市政. 司法. 軍事等一系列歐美資產階級性質的改革。 1861年以後,俄國從農奴制社會逐步過渡到資本主義社會。 俄國無產階級逐步形成,作為一支獨立的政治力量登上歷史舞臺。

農奴制的衰落

十八世紀末,俄國的封建農奴制在部分地區已經開始衰落;到了十九世紀初葉和中葉,更日益走向瓦解。 封建農奴制解體的過程也是新的資本主義要素在農奴制內部形成的過程。

俄國於十九世紀三十年代開始工業革命。 資本主義工廠逐漸代替手工工廠,機器生產開始代替手工勞動。 1840年俄國從國外輸入的機器,價值為101萬盧布,到1850年已達268萬5千盧布。 在採用外國機器的同時,俄國也開始製造和採用本國的紡織機. 織布機和繅絲機。 至十九世紀中葉,俄國紡織品的產量居世界第五位。 其他工業部門如冶金. 採礦和造船業也開始使用機器。 三十年代以後,蒸汽動力的使用較為普遍。

1815年俄國的工廠為4189個,到1858年增至12,256個。 工人人數由1804年的224882人增至1860年的859950人,其中雇傭工人佔61.4%。 在紡織工業和絲織工業中,農奴勞動已完全被雇傭勞動所代替。 儘管這些雇傭工人主要是向地主和國家繳納代役租的農民,但是,在對於企業主的關係上,他們畢竟還是"自由的"工作力出賣者,是在封建農奴制經濟的條件下發展起來的資本主義關係。

階級分化

貴族地主階級發生了分化,中. 小地主陷於破產。 從1835至1851年間,擁有不足20個農民的地主莊園,減少了9千多個,到十九世紀中葉,俄國無地產的地主已達數萬人。 值得注意的是,在貴族地主中分化出一批採用資本主義方式改造和經營自己莊園的資產階級化貴族地主。 他們為數不多,但是,它是農村中新的生產關係的代表者。

隨著資本主義的發展. 農業危機的加深和農村階級的分化,階級鬥爭越來越尖銳。 據統計,1826—1834年間,農民暴動為145次,1845~1854年為為348次。 1853~1856年克里木戰爭以後,農民運動更加高漲了。 1858年農民暴動86次,1859年90次,1860年108次。 農奴制危機使統治階級不能照舊統治下去了。 特別是資產階級化的貴族地主,希望迅速改變農奴制度。 代表他們利益的自由派公開揭露政府的種種弊病,批評政府的對內對外政策,談論農奴制改革的必要性。 他們甚至致函政府,上書沙皇,制訂改革方案,在各種集會上發表演說,闡明自己的政治觀點。 莫斯科政論家麥列貢諾夫在其評論中寫道:「我們需要自由,自由! 只有自由才是我們所祈求的。 "法學家契切林主張逐漸消滅農奴制度,實行信仰. 言論和出版自由,改革司法機關。 個別高級官吏也對沙皇政府表示不滿。 克里木戰爭失敗後,庫爾蘭省長盧瓦耶夫公開斥責政府的欺騙行為和官僚主義。 他向自由派高呼:「智慧需要自由! "

所以,為了緩和階級矛盾,增強國家實力;鞏固統治,維護統治階級利益,重振俄國大國國威。 亞歷山大二世不得不實行改革。

過程編輯

輿論準備

1856年3月30日,沙皇亞歷山大二世在召見莫斯科貴族時已說明瞭改革的必要性,承認"從上面解決要比從

沙皇亚历山大二世

沙皇亞歷山大二世

下面解決好些。 "

1857年1月3日,沙皇政府成立了農民事務秘密委員會。 參加委員會的大多為大貴族地主,他們並不熱心改革,委員會沒有解決任何問題。 11月20日,沙皇向維爾納省總督納齊莫夫發佈詔書,允許立陶宛3省成立省貴族委員會,要求依照以下原則調整農民和地主的關係:保留地主全部土地的擁有權;地主享有世襲領地治安權;保證妥善地. 全部地繳納國稅. 地方稅和貨幣稅。 事實上,這個詔書就是政府初步的改革綱領。 這個綱領除使農民得到人身自由外,沒有觸動封建制的生產關係。 該詔書發給各省長,並在報紙上公佈。

詔書公佈后,各省根據詔書先後成立了省貴族委員會。 至1858年底,在歐俄各省,除阿爾漢格爾斯克外,已普遍建立起了貴族委員會。 1858年2月,農民事務秘密委員會改組成為農民事務總委員會,負責領導改革的準備工作。 它仍由大貴族地主組成,所以,改革的工作仍然沒有什麼進展。 不過,省貴族委員會的成立和詔書的公佈使農奴制問題的討論公開化了,在社會各階層中引起了強烈的反響。 由於各社會階層. 各政治集團所處的政治與經濟地位不同,它們對詔書. 對改革的態度以及提出的改革方案也就各異。

大貴族地主占貴族階級的10%,卻擁有30%的農奴。 他們享有高官厚祿和種種特權,是封建農奴制的堅決擁護者和有力支柱,反對任何改革。 沙皇詔書的公佈,引起了他們的極大不滿。 在蘇沃洛夫伯爵領導下,彼得堡委員會擬定的方案是最保守的方案。 方案的主要內容是:全部土地仍歸地主所有;農民在完全服役的條件下可無限期地使用份地;保證地主對農民的支配權。 可見,他們是農奴制改革的最大障礙。

資產階級化的貴族地主和他們的代言人自由派,雖然也對封建農奴制進行批評,可是自由派和農奴主同屬於一個陣營,他們並不願意從根本上推翻封建農奴制,只希望用和平手段進行一些有利於自己發展的改革。 他們的綱領是"只要改良,不要革命"。 著名的自由主義者卡維林說,藉著改良道路自上而下地廢除農奴制,似乎就可以在500年內使俄國國內一直風平浪靜,"一帆風順地繁榮下去"。 他們當中的大多數都對沙皇詔書表示熱烈歡迎,稱讚它"開闢了歷史的新紀元","是貴族崇高的. 自我犧牲精神的產物"。 只有少數人認為,"詔書既不利於地主,也不利於農民。 "持這種觀點的代表人物是特維爾省委員會主席翁科夫斯基。

由於他們的政治觀點不同,所在地區的條件不同,對改革的意見也就不完全一致。 結果提出的方案和奏摺形形色色,數以百計。 現已發現和研究的為370份。 在這些方案中具有代表性的有兩個:一個是特維爾省翁科夫斯基提出的改革方案。 它代表非黑土地帶那些希望把自己的經濟轉到資本主義軌道上去的地主的利益。 方案要求:完全廢除農奴制;通過贖買方式把土地分給農民;土地由農民本人贖買,封建地租的贖金則應由國家負擔。 翁科夫斯基的觀點是當時地主中最進步的觀點。 另一個方案是波爾塔瓦省波津提出的方案,它代表黑土各省地主的利益。 方案規定只將宅園地分給農民,而全部土地的擁有權仍歸地主。 顯然,這種觀點要比前一種觀點落後多了。

儘管他們的方案各異,但是有一點是共同的,即維護貴族地主的利益。 他們之間的衝突是同一個階級內部的衝突,他們之間的鬥爭"主要是地主內部的鬥爭,完全由於讓步的程度和形式而引起的鬥爭。

農民和代表他們利益的革命民主主義者,對於沙皇詔書,對於改革完全持另一種態度。 農民以暴動回答了沙皇詔書和改革的準備工作。

革命民主派是農民利益和自由的堅決捍衛者。 他們以《鐘聲》和《現代人》為陣地,不斷揭露沙皇政府改革的欺騙性和地主方案的掠奪性,猛烈抨擊自由主義者的妥協. 軟弱. 動搖,對人民的背叛和對沙皇政府的卑躬屈膝,鮮明地表達了對改革的態度,並提出了自己的綱領。

沙皇詔書公佈后,赫爾岑還沒有完全擺脫自由主義的傾向,搖擺於自由主義和革命民主主義之間。 他在1858年5月第9期《鐘聲》上發表的文章中,一方面向沙皇表示祝賀,一方面又表示,只願意與那些堅決解放農民,並且正在解放農民的人共同前進。 在改革過程中,他逐漸認識到沙皇的真面目和農奴制改革的實質,從而堅定了他的革命民主主義的立場。 奧加廖夫擬定的「全俄新機構」綱領,要求立即廢除地主和國家對人身和土地所享有的一切農奴製特權,將土地無償地分給農民。 這個綱領與沙皇詔書和地主方案形成了鮮明的對照。 車爾尼雪夫斯基和杜勃羅留波夫比他們更堅決。 1858年初,車爾尼雪夫斯基在《現代人》上刊登了自己的文章《論農村生活的新條件》。 為了避開書報檢查,他在形式上對詔書作了善意的批評,而實質上是提出了一個與沙皇詔書對立的綱領。 列寧高度評價了車爾尼雪夫斯基,認為"他善於用革命的精神去影響他那個時代的全部政治事件,通過書報檢查機關的重重障礙宣傳農民革命的思想,宣傳推翻一切舊權力的群眾鬥爭的思想"。 杜勃羅留波夫也在《現代人》上揭露了沙皇政府改革的狹隘性和改革內容的貧乏性,指責自由派的卑怯和叛賣,認為他們不能擔負重大的社會事業。

農民運動的高漲和革命民主主義者對改革準備工作的揭露與抨擊,在統治階級中引起了極大的恐慌。 亞歷山大二世為形勢所迫不得不再作讓步。 1858年10月18日,他在農民事務總委員會上作了新的指示。 農民事務總委員會於12月4日根據新的指示,通過了新的綱領。 其主要內容是:農民取得人身自由,列入農村自由等級;農民組成村社,村社的管理機構由村社選舉產生;地主同村社聯繫,不同農民個人聯繫;除保證農民長期使用份地外,應使之能夠購買該份地為私產,政府可採用組織信貸辦法幫助農民。 雖然這個綱領仍保留了濃厚的農奴制殘餘,並以剝奪農民為前提,但是與沙皇詔書相比,它還是前進了一步。

為審查省貴族委員會提出的方案和擬定總的改革方案,1859年3月成立了受農民事務總委員會領導的編纂委員會。 該委員會於8月底完成了制訂方案的工作。 編纂委員會提出的份地代役租和數額與地主提出的不一致,方案引起了貴族地主的不滿。 此後,經過曠日持久的徵詢意見. 反覆討論和多次修改,直至1860年10月10日才將修改案交農民事務總委員會討論。 委員會討論修改後,於1861年1月14日提交國務會議審批。 1月28日,國務會議批准改革方案。 2月19日,亞歷山大二世簽名後生效。 同時,沙皇又簽署了關於廢除農奴制的宣言。 這就是著名的2月19日法令。

法令主要內容:

政治上:俄國農奴獲得人身自由。

經濟上:農民以贖買的方式分到一塊耕地(叫做"份地"),農民只有使用權。

組織上:獲得解放後的農民仍歸所居住地區的「村社」(mirs)管理。

"解放"法令

1861年2月19日法令共17個檔,其中比較重要的是:《1861年2月19日宣言》. 《關於脫離農奴依附關係的農民的一般法令》. 《關於脫離農奴依附關係的農民贖買其宅園地. 及政府協助這些農民把耕地購為私有的法令》. 《關於省和縣處理農民事務的機構的法令》. 《關於安頓脫離農奴依附關係的家奴的法令》。 此外,還有一些關於解決不同地區土地關係的《地方法令》. 關於各種農奴工人的《補充法令》等。

《1861年2月19日宣言》是宣佈農奴制改革的第一號檔。 《宣言》承認了改革的必要性,它是由沙皇亞歷山大二世簽署的,但它的作者是莫斯科大主教菲拉列特·德羅茲多夫,此人也是一個大農奴主。 宣言的目的是想表明這次農奴制改革的"正義性",說"在對農奴們揭示出新的未來的時候,農奴們將會瞭解和感激地接受高貴的貴族們為了改善農奴的生活所做的重大的犧牲。 「這顯然是美化貴族地主。

這個宣言還力圖向農民解釋,說農民由於使用土地,因而對地主履行義務,是完全必要的。 宣言寫道:「如果沒有相當多的賠償或者自願的讓步,地主就不可能從農民那裡取得法律上規定讓他們得到的權利。 如果使用地主的土地而不因此履行相應的義務,則是違反任何一種正義性的。 "因此,宣言要求農民繼續對地主履行自己的義務,毫無怨言地忍受地主的剝削。

《關於脫離農奴依附關係的農民的一般法令》是一系列法令中根本的法令。 它涉及到農民生活的兩個重要方面:人身權利和財產權利。

在人身權利方面,《一般法令》規定:脫離了農奴依附身份的農民享有其他自由的農村居民同等的權利,諸如自由買賣,依法開辦和經營工廠以及種工業. 商業和手工業作坊. 加入行會. 同業公會.有權起訴. 出庭作證. 參加選舉.受教育和服兵役等等。 農民結婚和處理自己的家庭事務不必取得地主的同意。 根據這些規定,農民獲得了"人"的權利。 他們不再像牲畜那樣可以任人買賣. 典押或贈予了。

在財產權利方面,《一般法令》規定:"每個農民可以遵照自由農村居民有關法規,獲得不動產和動產為私產,可以轉賣. 抵押和把它們作一般處理。 "不動產有兩種:一種是宅園地,農民可以贖買;另一種是耕地及其他土地(牧場. 森林等),地主在保留對這些土地擁有權的情況下,作為份地分給農民使用。 份地數額不等,非黑土地帶,最高數額為3~7俄畝,最低為1~2.33俄畝;黑土地帶,最高者為2.75~6俄畝,最低為2,200平方沙繩至2俄畝;草原地帶根據各省農作物性質來定。 農民可將份地贖買為私產,但須向地主繳納大大超過土地價格的贖金。 同時法令還規定,如果現有份地超過最高數額時,地主有權割去超過部分。 據統計,在非黑土地帶,割地占改革前農民使用土地的9.9%,而黑土地帶21省則26.2%。

颁布《二一九法令》

頒布《二一九法令》

不僅如此,農民贖買份地之前,還必須承擔一定的義務,交納貨幣代役租和工役租。 這樣的農民稱臨時義務農。 農民在徵得地主同意,將份地贖為私產時,才終止臨時義務,成為自主農。 從上述情況可以看出,農民雖然人身得到了解放,但在經濟上仍然處於對貴族地主的依附地位。

除此之外,根據法令規定在農村建立起來的一系列管理農民的機構,如村社. 張. 鄉理事會. 鄉法院以及選出的村長. 徵稅官等,特別是袒護地主的調停官的設立,使貴族地主對農民的壓迫更合法化了。 貴族地主除了藉助沙皇政府的武力來鎮壓農民的反抗,又有可能以調停官吏和管理農民機構的人來規勸農民,讓農民安分守己,好好履行他們對地主所承擔的義務。

關於國有農民和皇室農民的改革,沙皇政府按照2月19日法令的基本原則,頒發了單行條例。 國有農民可以完全保留其全部份地,這種份地的面積往往超過一般地主農民的份地。 他們在贖買份地以前,仍然要照舊繳納代役租。 皇室農民的人數約有100萬,他們的份地必須分期贖買,因為作為「頭號地主」的沙皇,不願白白地把土地還給農民。

關於農奴工人和領有制工人的解放則依據《關於脫離農奴依附關係的農民的一般法令》以及有關贖買條例進行。 所謂農奴工人,是指以工人身份在其領主的工業企業中服徭役的農民。 只有在農奴制改革前就已利用過土地的農奴工人,才能得到份地,否則不能領到份地。 所謂領有制工人,主要是指在工廠和礦山工作的"工匠"。 如果他們以前利用過耕地,也都可以領受份地,在完成賦役的條件下使用它。

1861年2月19日法令雖然保留了濃厚的封建農奴制殘餘,但它還是一個資產階級改革的綱領,對俄國資本主義的發展具有重大的意義。 但是,解放農民的條件引起了農民和革命民主主義者的極大憤懣。 由於贖金太高和服薪資的時間過長,農民表示不滿。 1861年暴動。 1861年上半年,農民運動席捲了實行法令的43個省中的42個省,共發生農民騷動647次。 在1861年一年內,共有2,034個村鎮發生了騷動。

革命民主主義者揭露了法令的實質和對農民的血腥剝奪。 赫爾岑在《鐘聲》上公開宣稱"解放是一種欺騙"。 奧加廖夫認為這是「舊農奴制被新農奴制所代替」。 車爾尼雪夫斯基的支援者,用通俗的群眾語言,寫了一份革命傳單《領地農民的同情者向領地農敬》,當中對農民說道:"你們不會從沙皇那裡得到你們所想要的那種自由。 你們是地主的農奴,而地主是沙皇的奴才,沙皇是站在地主之上的地主......",揭露沙皇亞歷山大二世同貴族地主的相互勾結,號召農民團結一致,做好起義的準備,反對地主和沙皇。

農民運動的高漲促進了學生運動的蓬勃發展。 他們舉行示威遊行,要求徹底解放農民,分給農民土地。 在農民運動和學生運動高漲的形勢下,革命民主派加緊活動。 他們印小報. 散傳單,號召青年建立革命組織,提出了為推翻封建專制制度和建立民主制度而鬥爭的綱領。 但是,這些運動都遭到了沙皇政府的鎮壓。 1862年沙皇政府竟然逮捕了革命民主派公認的領袖車爾尼雪夫斯基和傑出的政論家皮薩列夫。

这时,自由派公开转到沙皇政府一边,支持沙皇政府的政策。他们对1861年2月19日法令欢呼雀跃,称颂沙皇的“首创精神”和“坚定态度”,而对人民群众的革命运动和革命民主派则持敌视态度,甚至呼吁政府对他们进行无情的镇压。列宁在斥责自由派的背叛行为时指出:“我们看到过自由主义者们对待60年代初的革命运动是何等怯懦和愚蠢……他们不是奋起捍卫被政府迫害的民主运动的首领们,而是袖手旁观并替政府辩护。”

1861年,沙皇亚历山大二世签署了废除农奴制的法令,规定农奴在法律上有人身自由,有权拥有动产和不动产.担任公职和工商业,地主不能买卖农奴和干涉农奴的生活;规定土地仍然归属地主所有,农奴可以得到一定数量的分地,但必须出钱向地主赎买;农民仍旧归村社管理。

其他内容

政治:建立地方自治機構(地方自治局)。 1864年頒布的《省,縣,地方機構法令》根據這個法令俄國大部分地區建立了自治會議及其行政機關。

司法:廢除舊的等級審判制度,建立陪審制度和律師制度。 實行公開審判。

教育:鼓勵辦學,擴大大學自主權,允許引進西方書籍。

思想:客觀上使西方資產階級思想進一步傳入俄國,越多的俄國人看到了差距,紛紛要求改革。

經濟:(1861年改革增加了自由工作力,擴大國內市場,提供資金;借鑒西方技術;政府制定促進工業發展的政策)。

特別提示:俄國屬於軍事封建帝國主義(因為它保留了大量沙皇專制)。

結果編輯

積極意義

農奴制改革以後,俄國進入了資本主義階段。 可是,由於統治階級實行的這次改革是很不徹底的,因而不可避免地保留了封建農奴制殘餘。

首先,改革既沒有改變封建專制政權的階級實質,也沒有改變地主土地佔有制。 貴族地主繼續掌握著國家政權,照舊控制著大量土地。 地主的土地佔有制是農奴制殘餘的經濟基礎。 根據1877—1878年的統計,在歐俄49省的9150萬俄畝私人土地中,有7300萬俄畝以上的土地,即約80%的土地,是屬於貴族的。

改革沒有徹底解決農民的土地問題。 相反,農民的土地被地主割去了1/5以上,有些省份甚至達40%以上。 同時,地主霸佔良田和整塊的土地,將零星土地和沙地分給農民,地主的土地還像楔子一樣楔入農民土地之中,致使農民不得不以高價租種地主的這種楔形土地。

其次,工役制農奴經濟是封建農奴制殘餘的另一表現形式。 八十年代中葉,在歐洲43省中,17個省是工役制農奴經濟佔優勢,7個省是混合制經濟佔優勢,另有19省是資本主義經濟佔優勢。 可見,工役制農奴經濟還佔有相當大的比重。 農民在缺乏土地的情況下,為了使用地主耕地、牧場和草地,被迫以最苛刻的條件向地主租佃,接受工役制剝削。

工役制剝削與資本主義剝削不同。 它的基礎不是私有主的資本,而是土地;不是自由雇工,而是帶有高利貸性質的盤剝。 工役制是徭役制的直接殘餘,是從徭役制向資本主義的過渡形態。 列寧在分析工役制時指出:「工役制的實質就是農民用自己的農具和牲口耕種地主的土地,從而得到一部分貨幣報酬和一部分實物報酬。 "

封建農奴制殘餘,使農民在改革后仍然處於十分悲慘的境地。 他們政治上仍然受壓迫,經濟上照舊依附於地主。 他們承擔著贖金、貸款利息和贖買手續費的盤剝以及土地稅、自治稅和村社捐稅等名目繁多的苛捐雜稅的重壓。 因此,廣大農民仍然常年在饑餓線上掙扎。

儘管如此,1861年農奴制度改革畢竟加速了俄國資本主義的發展,在一定程度上使生產關係與生產力相適應,使資本主義在國民經濟許多部門中得以確立。 俄國開始出現了一個新的社會經濟狀態。 所以列寧認為,"1861年2月19日標誌著從農奴時代中成長起來的新的資產階級的俄國的開端」。。

在農業方面,,資本主義的迅速發展明顯地表現為農民階級的分化上。 在農村,農民階級一方面分化出少數富農,他們擁有優良的牲畜. 農具和大量土地資金,是農村中的資產階級。 他們不僅購買農民所出賣的份地,而且還買進地主所出售的莊園。 另一方面是分化出了一大批破產的農民,他們不僅失去了土地,而且喪失了其他生產資料,淪為農村中的無產階級。 這些農村無產階級和農奴制改革所造成的無地農民就形成了一支雇傭大軍,為資本主義的發展提供了有利條件。 十九世紀末,根據全俄人口調查材料,俄國雇傭工人大約已有1千萬。

農民的分化促進地主經濟循著資本主義道路演進。 農民破產後,由於失掉了馬匹和農具,不能再為地主服

1905年革命的水兵

1905年革命的水兵

工役了,這就迫使地主不得不採取資本主義的經營方式。 農民的分化進一步破壞了自然經濟,農村和市場的聯繫也日益頻繁,這些都為資本主義的發展提供了有利的條件。

在工業方面,資本主義也同樣得到了迅速發展。 1861~1881年間,布匹的生產增加了兩倍,織布工廠排擠了手工織布業。 1860~1890年,生鐵的產量由2050萬普特增至5660萬普特;鋼產量由1250萬普特增至52000萬普特;煤的產量由1800萬普特增至36700萬普特。 1866年俄國的工廠不到3千個,1903年已近9千個了。

隨著資本主義在工農業中的發展,國內市場的擴大,鐵路的修建也迅速增長。 1865~1895年,俄國的鐵路已由3374俄里增至31728俄里。 到十九世紀八十年代初,俄國已基本完成工業革命。 走上了西方列強殖民擴張的道路,成為了繼英法美之後的一大工業強國。

但此時,俄國的專制制度並沒有發生本質性的變化,廣大勞動群眾仍然缺乏基本的民主權利。 沙皇俄國的近代化步伐依然沉重而緩慢。

局限性

1.不徹底性:保留了大量的封建殘餘。

沙皇亚历山大二世的全身雕塑像

沙皇亞歷山大二世的全身雕塑像

2.剝奪性:農民可以購買土地,但是要交大量贖金。

3.欺騙性:當改革后,農民的剝削加重。

4.沒能從根本上改變封建的生產關係。

階級意義

維護貴族和地主的利益

防止自下而上的人民革命運動的發生

維護和鞏固動搖的沙皇專制統治

促進資產階級壯大. 發展

自上而下的資產階級改革

民族意義

1.發展資本主義工業和農業

2.緩解社會矛盾

3.增強抵禦西歐國家擴張的能力

4.鞏固沙皇統治

實質編輯

1861年俄國農奴制改革,是一次沙皇政府和地主勾結起來對農民進行的雙重敲詐與掠奪。

性質編輯

1861年的改革是農奴主自上而下的資產階級性質的改革,封建地主主持下的資產階級性質的改革。

評價編輯

俄國的1861年改革廢除了農奴制,為俄國資本主義發展提供了必要的自由工作力. 廣闊的國內市場. 資本以及相對穩定的社會環境,同時建立了相應的司法體系,加快了俄國工業化的歷史進程。 從此,俄國開始從農奴制時代進入了一個嶄新的歷史發展階段,走上了資本主義發展道路,並在改革后逐漸確立資本主義制度。 但這次改革很不徹底,保留大量封建殘餘,農奴生活仍沒有本質提高,民主革命依然是俄國社會發展所面臨的歷史使命。

1.是沙皇亞歷山大二世自上而下進行的資產階級性質的改革。

2.俄國歷史近代發展的重大轉捩點。

3.客觀上有利於資本主義發展。

4.俄國工業生產迅速增長,使俄國走上了資本主義的發展道路。

5.俄國廢除農奴制的改革並不徹底,保留了大量的封建殘餘。

6.改革的不徹底最終導致了1917年二月革命與十月革命的爆發。

俄国农奴制改革_百度百科 https://bit.ly/3ma25aT

階級結構成型與修道院主義

基輔公國統治階級除劉力克家族外,還包括世襲貴族,主要居住在城市內,有自己的封地,其餘則為從事農業或其他工作之庶民,集體耕作並居住在農村公社中。以商業為主的貴族階級在其封地內,統治著從事農業的人民,農民對貴族有服役、繳納實租、現金等義務。到了蒙古統治時代,所有公社必須向可汗繳納定量的貢賦,蒙古可汗委託地方王公貴族代為徵收,雙層剝削造成農民所要繳交的賦役增加。到了莫斯科公國建立後,大公伊凡三世以武力統一國家,所有土地歸屬沙皇,沙皇根據效忠和服務程度將公社土地賜予服役鄉紳,服役鄉紳遂變成地主階級。羅曼諾夫王朝建立後,為了確保服役貴族效忠沙皇,為沙皇服役與支持中央集權政策,1649年沙皇政府頒布《烏羅貞尼法典》保障貴族經濟利益,禁止居住在封地內的公社農民自由遷徙,並要求農民向貴族老爺提供勞役並繳納實物與現金,形成農民終身束縛在土地的「農奴制度」。使其結果是:為了繼續享受經濟特權,貴族必須向沙皇服役,而農民則必須向貴族服役,俄羅斯變成一個沙皇統治貴族,貴族統治農民,社會階級嚴格分明不得任意變動的社會。

服役鄉紳 主顯聖容教堂,基日,1714。 基日的早晨,沈爾拔科夫,1979。

蒙古統治期間,一個屬於俄羅斯本土的獨立性文化慢慢在東北森林中的莫斯科形成,基日湖旁的耶穌顯容大教堂最能說明莫斯科文化的獨立性:有別於哥德式的尖頂意圖衝升到天空,羅斯洋蔥圓頂凸顯出一種凝視天空、謙恭敬畏的感覺,頂端的火焰之舌,像是渴望要觸摸十字架。要了解莫斯科時代的俄羅斯文化,就必須理解俄羅斯東正教的特色。

東正教在蒙古統治期間扮演人民精神慰藉與擴展疆土,主要歸功於修道院主義。例如建立莫斯科近郊聖三一修道院的修士謝爾蓋伊,領導苦修主義,命令修院所有修士參加伐木開山、將荒原開墾為良田的勞動,以求達到自給自足;堅決鼓勵信徒棄絕物質誘惑、強調信仰能克服所有困難的教條,造成俄羅斯民族性中堅韌不拔的刻苦精神,是反抗蒙古統治運動中不可或缺的原動力。俄羅斯東正教士與農民,沿襲三一修院精神,專到無人跡的深山曠野中開疆闢土,修道院所到之處成了殖民與屯居中心。修院主義,對俄羅斯擴充疆域、鄙棄金錢、著重精神層面的追求產生深遠影響。

聖謝爾蓋伊三一修道院浦區科夫畫 謝爾蓋伊的苦修主義 在修道院,瓦葉飛姆瓦爾科夫畫。

謝爾蓋伊的苦修主義 謝爾蓋伊的苦修主義 在月光中的隱修院,1898。

再者,1453年東羅馬帝國滅亡後,為安撫信徒的恐懼感,東正教會發明「第三羅馬」理論,將莫斯科定義為繼承羅馬帝國的新精神中心,從此匡正信仰、拯救世界的「彌賽亞思想」深刻影響俄羅斯民族,對統治者強權的支持與國家強大的要求,為日後好沙皇情結與國際共產主義的根源。

新增網頁1 https://bit.ly/3gOSJAl

基輔公國統治階級除劉力克家族外,還包括世襲貴族,主要

居住在城市內,有自己的封地,其餘則為從事農業或其他工

作之庶民,集體耕作並居住在農村公社中。以商業為主的貴

族階級在其封地內,統治著從事農業的人民,農民對貴族有

服役、繳納實租、現金等義務。到了蒙古統治時代,所有公

社必須向可汗繳納定量的貢賦,蒙古可汗委託地方王公貴族

代為徵收,雙層剝削造成農民所要繳交的賦役增加。到了莫

斯科公國建立後,大公伊凡三世以武力統一國家,所有土地

歸屬沙皇,沙皇根據效忠和服務程度將公社土地賜予 服役鄉

紳 ,服役鄉紳遂變成地主階級。羅曼諾夫王朝建立後,為了

確保服役貴族效忠沙皇,為沙皇服役與支持中央集權政策,

1649 年沙皇政府頒布《烏羅貞尼法典》保障貴族經濟利益,

禁止居住在封地內的公社農民自由遷徙,並要求農民向貴族

老爺提供勞役並繳納實物與現金,形成農民終身束縛在土地的「農奴制度」。使其結果是:為了繼續享受經濟特權,貴族必須向沙皇服役,而農民則必須向貴族服役,俄羅斯變成一個沙皇統治貴族,貴族統治農民,社會階級嚴格分明不得任意變動的社會。

東正教在蒙古統治期間扮演人民精神慰藉與

擴展疆土,主要歸功於修道院主義。例如建

立莫斯科近郊聖三一修道院的修士謝爾蓋伊

,領導苦修主義,命令修院所有修士參加伐

木開山、將荒原開墾為良田的勞動,以求達

到自給自足;堅決鼓勵信徒棄絕物質誘惑、

強調信仰能克服所有困難的教條,造成俄羅

斯民族性中堅韌不拔的刻苦精神,是反抗蒙

古統治運動中不可或缺的原動力。俄羅斯東

正教士與農民,沿襲三一修院精神,專到無

人跡的深山曠野中開疆闢土,修道院所到之

處成了殖民與屯居中心。修院主義,對俄羅

斯擴充疆域、鄙棄金錢、著重精神層面的追

求產生深遠影響。

俄羅斯文化與社會 https://bit.ly/2Ka4QeR