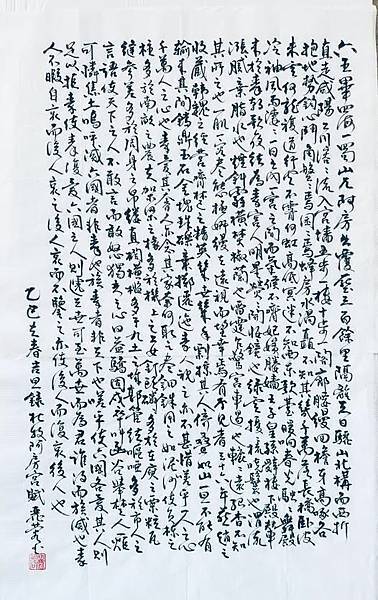

《阿房宮賦》杜牧

六王畢,四海一,蜀山兀,阿房出。覆壓三百餘里,隔離天日。驪山北構而西折,直走咸陽。二川溶溶,流入宮牆。五步一樓,十步一閣;廊腰縵回,檐牙高啄;各抱地勢,鈎心鬥角。盤盤焉,囷囷焉,蜂房水渦,矗不知其幾千萬落。長橋臥波,未云何龍?復道行空,不霽何虹?高低冥迷,不知西東。歌台暖響,春光融融;舞殿冷袖,風雨淒淒。一日之內,一宮之間,而氣候不齊。

妃嬪媵嬙,王子皇孫,辭樓下殿,輦來於秦,朝歌夜弦,為秦宮人。明星熒熒,開妝鏡也;綠雲擾擾,梳曉鬟也;渭流漲膩,棄脂水也;煙斜霧橫,焚椒蘭也。雷霆乍驚,宮車過也;轆轆遠聽,杳不知其所之也。一肌一容,盡態極妍,縵立遠視,而望幸焉。有不得見者,三十六年。

燕趙之收藏,韓魏之經營,齊楚之精英,幾世幾年,摽掠其人,倚疊如山。一旦不能有,輸來其間。鼎鐺玉石,金塊珠礫,棄擲邐迤,秦人視之,亦不甚惜。嗟乎!一人之心,千萬人之心也。秦愛紛奢,人亦念其家。奈何取之盡錙銖,用之如泥沙?使負棟之柱,多於南畝之農夫;架梁之椽,多於機上之工女;釘頭磷磷,多於在庾之粟粒;瓦縫參差,多於周身之帛縷;直欄橫檻,多於九土之城郭;管弦嘔啞,多於市人之言語。使天下之人,不敢言而敢怒。獨夫之心,日益驕固。戍卒叫,函谷舉,楚人一炬,可憐焦土!

嗚呼!滅六國者,六國也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。嗟乎!使六國各愛其人,則足以拒秦。使秦復愛六國之人,則遞三世可至萬世而為君,誰得而族滅也?秦人不暇自哀,而後人哀之;後人哀之而不鑒之,亦使後人而復哀後人也。

白話文翻譯:

六國諸侯被消滅以後,全國就統一了。

秦始皇下令砍光了蜀山的樹木,建起了阿房宮。

阿房官縱橫綿延三百多里 遮蔽日,從驪山北邊開始修築,再向西拐 一直伸向咸陽。

渭水樊川微波蕩漾,流進了宮牆。五步一座樓臺 十步一處亭閣。

長廊像一條繒做的腰帶,回環往復。

檐頭像仰天啄食的鳥嘴,翹然上指。

各種建築都隨著地形的起伏而自然變化。四方向核心輻湊,有如互相爭雄鬥勢。

周轉回旋啊!錯綜紛紜啊!如同密密的蜂房,

又像激流中的水渦,高高聳立,也不知有幾千萬座院落。

長橋橫臥渭水,天空無雲 何處飛來了蒼龍?

複道跨長空,不是雨後剛晴,哪裡出來的彩虹?

令人暈頭轉向,不識高低 難辨西東。

歌臺上笙歌嘹亮,熱烈氣氛宛若和暖的春光,

舞廳裡長袖飄逸,旋起陣陣冷風,好似秋天的苦雨淒風。

在一天之內,一宮之間,氣候竟然如此不同。

六國的妃子 嬪御、媵妾、女官、王子、皇孫,離開了自己的官殿,來到秦朝的阿房宮中,清晨唱歌,傍晚鼓瑟,成了秦王的宮人。

明星閃閃,是美人打開了梳妝的奩鏡。

綠雲紛紛,是美人早晨梳理著黑色的長髮。

渭水泛起一層油膩,是美人潑棄的胭脂水。

宮人彌著煙霧,是焚燒著花椒與蘭花。雷霆突然震響,是皇帝乘坐的宮車駛過。可車聲轆轆,漸行漸遠,也不知去向何方。

宮中美女 千姿百態,梳妝打扮,久久站立,倚門遠眺,希望皇帝到來。

有些人竟這樣等了三十六年,連皇帝的面孔都沒有見過。

燕國、趙國收藏的金銀

韓國、魏國聚斂的珠玉

齊國、楚國挑選的珍寶

是諸侯年深日久,靠掠奪本國老百姓而積集起來的 堆積如山。

一旦國破家亡,這些再也不能佔有了,都被運進了阿房宮里。

秦國人把寶鼎當作銅鐺,美玉當作石頭,金銀當作泥土,珍珠當作粗砂,

隨便亂扔,遍地都是。

秦人看見這些,也並不感到可惜。

唉!一個人的心願,也就是千萬人的心願。

秦皇族喜愛豪華奢侈,但人們也顧念自己的家啊!

為什麼收取時候,一絲一亳也不放過,用起來卻跟泥沙一樣?

使得宮中支承棟樑的柱頭 比田野裡的農夫還要多。

架在梁上椽條,比織布機上勞動的婦女還要多。

密集的釘頭,比放在露天穀倉裡的粟粒還要多。

參差不齊的瓦縫,比全身衣服上紗線還要多。

縱橫長短的欄杆,比全國的城郭還要多。

管弦奏出的嘈雜聲,比集市上的人聲還要多。

看著這些,天下人民 口不敢言,心中敢怒。

而獨夫民賊的思想,卻日益驕橫頑固起來。

戍卒大呼而起,函谷一舉而開,楚兵一把大火 把阿房宮燒成一片焦土。

啊!消滅六國的 是六國自己啊!而不是秦國。

消滅秦國的,是秦國自己啊!而不是天下的人民。

哎,要是六國都能愛護自己的人民那麼就完全能夠抵擋住秦國了。

假如秦國能夠愛護六國的人民,那麼皇位就可以傳到三代。以至千秋萬世都做皇帝,誰能夠消滅他們的家族呢?

秦人來不及痛惜自己的亡國,而後人替他們哀傷。

後人替秦人哀傷,卻不以秦人作為鑒戒。

只怕又會使更後代的人們來哀傷他們呢。

這篇白話文翻譯很好,我只改了幾個錯字。

我非常喜歡杜牧的《阿房宮賦 》意境特別好,寫時有悲憤哀傷的情緒。

王勃的《滕王閣序》我也喜愛,讀之可得到很多的靈感。

Lillian Don - 《阿房宮賦》杜牧... Facebook https://bit.ly/4kOy4gm

https://bit.ly/2QFkXQN

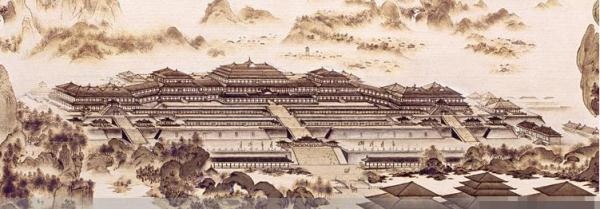

阿房宮圖

《阿房宮圖》,中國古畫,為12條屏,由清袁耀所作,描繪秦朝的阿房宮。原由民間收藏,現分別由南京博物院、廣州美術館收藏。

---------------

歷史上的阿旁宮應該是歷史上最偉大的宮殿了

2017-12-29 由 歷史就這樣吧 發表于歷史

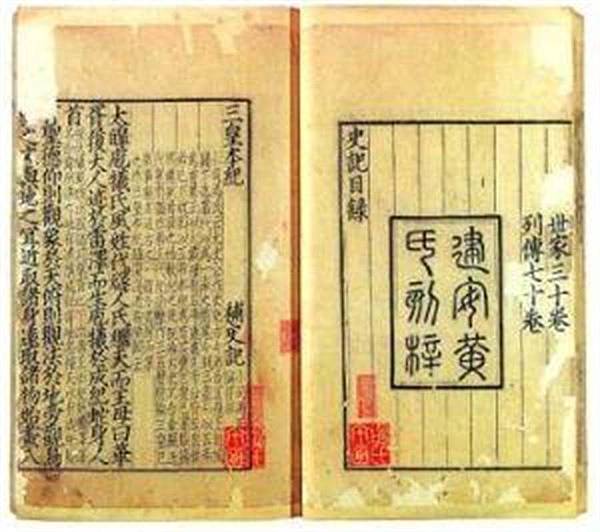

阿旁宮是秦始皇在統一六國之後於渭河以南修建的豪華宮殿。阿房宮遺址位於秦都咸陽上林苑內,距離陝西省西安市西郊約15公里處。西漢司馬遷在《史記》中詳細記述了阿房宮的規模,唐代杜牧曾經寫過《阿房宮賦》,認為此宮殿被項羽焚燒,清代畫家袁耀也曾繪製過《阿房宮圖》。

阿房宮開始建造的時間司馬遷有兩個說法。《史記·表第三》載:「二十八,為阿房宮。」但同書的《秦始皇本紀》卻記為秦始皇三十五年即公元前212年,多數人把後者當作阿房宮的始建時間。很可能的情況是秦始皇意欲新建朝宮的時間要稍早些,其間醞釀和規劃用去幾年。

阿房宮按規劃有規模施工的時間前後是2年7個月。公元前212年,秦朝修築並開通了直道;又徵集隱官刑徒70餘萬人,分別修建秦始皇陵和阿房宮。兩年之後,秦始皇在東巡途中病逝,九月被埋葬在驪山,因集中人力覆土需要,遂將阿房宮建設工地上的勞力徵調到驪山園。第二年即四月復建阿房宮,但當年冬天(前209年),數十萬起義軍洶湧而至,修建隊伍被迫停止。除去因覆土驪山暫停的7個月,共施工了2年7個月。

按最近的考古勘察和試掘資料顯示,阿房宮夯土台基東西長1270米、南北寬426米,夯土台基的面積是54.1萬平方米。據《史記》記載:「先作前殿阿房,東西五百步,南北五十丈上可以坐萬人,下可以建五丈旗。」阿房宮前殿東西為500步(693米),南北50丈(116.5米),總面積為8.07萬平方米,約占阿房宮面積的七分之一。城牆長1200米,寬450 米,總面積達60多萬平方米。前殿東北處有一座夯土台,發現有台階的痕跡,柱礎和下水管道。曾出土「高奴銅石權」、西漢銅器群及銅柱外箍、戶樞等文物。阿房宮遺址南起巨家莊、紀陽村,北至西安蘭州公路,其範圍都在方圓3公里之內。

阿房宮基礎夯土台基東西北三面建築有高大的城垣,故又稱阿城,其名稱的出現不會晚於漢代。《漢書.東方朔傳》載:「舉籍阿城以南。」唐顏師古註:「阿城,本秦阿房宮也,以其城壁崇廣,故俗呼為阿城。」

--------------------------------

歷史都錯了?項羽根本沒燒「阿房宮」

多年來項羽就被認定是火燒阿房宮的罪魁禍首(圖/hnstrip)

相傳秦始皇愛上一個美麗的民間女子「阿房」,打造了「阿房宮」,然而數十年之後卻被西楚霸王「項羽」一把火燒了,唐代詩人杜牧的《阿房宮賦》也成了項羽燒阿房宮的證據,《史記》也說項羽「燒秦宮室」,多年來,項羽就被認定是火燒阿房宮的罪魁禍首,但考古卻發現,項羽根本沒燒過,甚至連看都沒看過一眼,因為阿房宮根本沒建成,怎麼回事?

杜牧所寫的《阿房宮賦》,給人們勾勒出了一幅金碧輝煌阿房宮的場景(圖/91ddcc)

『六王畢,四海一。蜀山兀,阿房出......楚人一炬,可憐焦土。』這是唐代大詩人杜牧所寫的《阿房宮賦》,給人們勾勒出了一幅金碧輝煌阿房宮的場景,最終因西楚霸王的一炬,而化為灰燼,《史記》上也說得明確,「項羽引兵西屠咸陽,殺寢降王子嬰;燒秦宮室,火三月不滅。」這段眾人皆知的火燒阿房宮歷史,傳了2000多年,但資深考古專家李毓芳發現,通過多年的考古發掘,阿房宮根本沒建成,更談不上被項羽付之一炬。

阿房宮前殿遺址是迄今所知大陸乃至世界古代歷史上,規模最宏大的宮殿夯土台基基址(圖/haosou)

根據發現,阿房宮前殿遺址是迄今所知大陸乃至世界古代歷史上,規模最宏大的宮殿夯土台基基址,僅就前殿五十四萬多平方公尺的台基來看,這樣規模的建築在當時的條件下是不可能完成的,另外,從秦始皇晚期至秦二世,再到秦王子嬰的全部政治活動,都是在咸陽宮或望夷宮舉行的,而從未提到過阿房宮。

阿房宮存在與否的鐵證只能是當時的文字記述或實物,然而都沒發現任何實物例證(圖/yanhuago)

另外,阿房宮存在與否的鐵證只能是當時的文字記述或實物,然而都沒發現任何實物例證,這意味著《史記•秦始皇本紀》所記載的「乃營建朝宮渭南上林苑中,先作前殿阿房,東西五百步,南北五十丈,上可以坐萬人,下可以建五丈旗......」只是圖紙上的設計,未能得以實施,也就不可能有火燒阿房宮了。

《史記•項羽本紀》載,「燒秦宮室,火三月不滅。」這一記載已在考古發掘中得到證實(圖/baike)

其實,史書也沒有明確記載項羽火燒阿房宮的事情,在《史記•秦始皇本紀》載,「項籍為從長,殺子嬰及秦諸公子宗族。遂屠咸陽,燒其宮室,虜其子女,收其珍寶貨財,諸侯共分之。」項羽是對咸陽採取了燒、殺、搶虜的政策,而沒有提到燒阿房宮,《史記•項羽本紀》載,「燒秦宮室,火三月不滅。」這一記載已在考古發掘中得到證實,《史記》中所說的「宮室」,是被火燒過的秦都咸陽宮和其他秦朝宮室,而不是阿房宮,是後人把它說成是阿房宮。

明確指出阿房宮被大火焚毀過,最著名的人要算是唐代大詩人杜牧(圖/baike)

那是誰把這場火災「移」到了阿房宮?明確指出阿房宮被大火焚毀過,最著名的人要算是唐代大詩人杜牧,但杜牧其實是借古諷今,說六國滅亡的是六國自己,而不是秦國,使秦國滅亡的是秦國自己,而不是天下百姓,希望統治者愛護本國百姓。