《簪花仕女圖》是周昉繪製的一幅仕女圖,描繪的是唐代宮廷中的嬪妃,分「戲犬」、「慢步」、「看花」、「採花」四個部分。它現在雖然是一幅長卷,但因其畫心由三段畫絹拼接而成的,所以可能本是屏風畫[1][2]。

描述

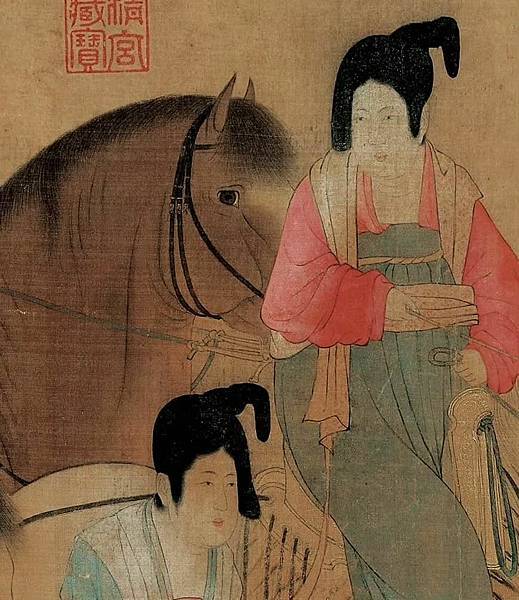

此畫上共有仕女五人、女侍一人,此外還有猧子狗、白鶴和辛夷花。六位女子均著低胸長裳、頭插步搖,「圓臉、蛾眉、長項、削肩」,除去仕女之外均有簪花。畫上有宋高宗「紹興」印、賈似道「悅生」印、安岐印等[2]。

真偽

此畫直到宋朝為止不見於歷史記錄。宋高宗為其第一位有跡可循的藏主,此畫為其紹興內府藏品,他還讓人重新重裱過此畫。它在元明兩代再次失蹤,清代出現在安岐手中,並由安岐定周昉真跡[1],《石渠寶笈》亦定其為周昉真跡[2]。1958年謝稚柳對其真偽提出疑議,認為畫中女子裝束與唐朝風格有出入,應該是南唐時期的作品[1]。但1980年徐書城提出唐末存在「寬服大袖、高髻、簪花」等習俗,因此《簪花仕女圖》的確是唐畫。此外楊仁愷等也持與徐書城相似的觀點[2]。

周昉字仲朗(一說字景玄),身卒年不詳,唐代畫家。他的畫法一開始是效法張萱的,後來因為兩人的畫不分軒輊,周昉才利用不在耳根染朱色的作法,來將自己的作品跟張萱做分別。周昉雖然是貴族出身,但他並不會自恃甚高,反而很注重人民對他畫作的評價。他曾經在作畫時,因為要傾聽人民對畫的看法,有缺點就改過,導致那幅畫畫了幾個月,等到終於沒有人有意見了,他才完成那幅作品。宋代的米芾把他和顧愷之、陸探微、吳道子並稱為人物畫的四大家。周昉傳世的作品有《簪花仕女圖》、《紈扇仕女圖》等

-----------------------------

周昉《簪花仕女圖》是全世界唯一的唐朝仕女畫傳世孤本 - https://goo.gl/tPYmwH

《簪花仕女圖》傳為唐代周昉繪製的一幅畫,粗絹本,設色,縱46厘米,橫180厘米。卷無作者款印,亦無歷代題跋及觀款。[1] 作品現藏於遼寧省博物館。[2]

畫中描寫了六位衣著艷麗的貴族婦女及其侍女於春夏之交賞花遊園。[3] 不設背景,以工筆重彩繪仕女五人,女侍一人,另有小狗、白鶴及辛夷花點綴其間。[1]

全圖六個人物的主次、遠近安排巧妙,景物襯托少而精。兩隻小狗、一隻白鶴、一株辛黃花使原本顯得孤立的人物產生了左右呼應、前後聯繫的關係。半罩半露的透明織衫,使人物形象顯得豐腴而華貴。而用筆和線條卻細勁有神,流動多姿。濃麗的設色,頭髮的鉤染、而部的暈色、衣著的裝飾,都極盡工巧之能事,較好地表現了貴族婦女的細膩柔嫩的肌膚和絲織物的紋飾。

《簪花仕女圖》是周昉貴族人物畫風格的代表。同時也體現出貴族仕女養尊處優、無所事事、遊戲於花蝶鶴犬之間的生活情態。[4]

內容簡介

畫面左端開始婷婷而立的是一個貴族婦女,體態豐碩,髮髻高大,上插牡丹花一枝,髻前飾玉步搖,那珍珠在不停地搖晃。她頭上的髻發和短鬢,茸茸地分披在豐滿的額前和耳邊,顯得青春煥發。她圓潤的而龐,浮起了淡薄的紅暈;瓜子形的黛畫短眉,濃淡適宜地斜峙在粉額之前,眉間金色花子的點飾如豆般大小,朱唇小到恰好與整個而龐隱隱相稱,她側身作向右傾斜的姿勢,外披紫色紗罩衫,衫上的龜背紋尚隱約可辨。朱色的長裙上,畫有斜格紋樣。紫綠色花紋的潔白絲綢襯裙,長過紗衫,拖曳到地而上。右手擺向前側,靠著紗衫;左手執緯子前伸,緯穗的擺動,逗引著小狗作戲,而小狗深通人意,它朝緯穗不停地張嘴擺尾,作出撲跳的姿態。

畫面左起第二位婦女身材嬌小,神情莊重,身著朱紅披風,外套紫色紗罩,從遠處巧移蓮步而來。髮髻上插海棠花,脖子飾金質雲紋項圈。白裙上的紫色團花,從紗衫的下面透出,顯得十分艷麗。破子從後肩向兩臂平分下垂,雙手抓緊薄紗,掩著帔子,同時也緊束了寬大的衣服。

畫面左起第三位貴族女人髻插荷花,身披白花格子紗衫,胸前束朱色斜格長裙曳於地而,紫色帔子上有粉和青花枝紋樣。她右手略向上舉,反掌拈紅花一枝,左手髻上取下金釵朝著右邊移去,目光注視新折下來的花枝,凝神遐思,準備將它插上髮髻最顯眼的地方。在她的面前有一隻舉足欲行的丹頂鶴,似乎引不起她一點興趣。

畫面左起第四位側立著的侍女執長柄團扇,團扇上繪著盛開的牡丹,紅花綠葉相襯托,格外亮麗。她的妝扮,有異於卷中的其他貴族仕女。她也有一頭濃密的黑髮,梳成兩個十字相合的髮髻,中間用紅緞帶把那個髻子束在一起。她穿的朱色菱角紋的斜領處露出一部分,白色圈花的紗帶,繞過紗衫一圈之後,在腹前打了個結子。白色的軟底鞋尖,從彩色的襯裙下露出,它的形制不同於其他幾位貴族婦女所穿的重台履。她的表情安祥卻又若有所思,在當時嬉戲場合形成鮮明的對比。

畫面左起第五位仕女,髮髻上插的紅瓣花枝,紗衫上有深白色的菱形紋樣。胸下的夾擷長裙曳於地而,紫綠色的團花平均分佈在鮮明的朱紅的地子之上,顯得典雅、富麗;經紗衫掩蓋過的部分,顏色相應減退。紫色的帔子上,彩繪著雲風紋樣,往後垂了下去,她輕舉右手,用纖細的食指和拇指提起貼在脖肩上的紗衫領子,似有不勝初夏悶熱氣候的樣子。她左手從紗衫的側面伸出,手指向背而嬉戲的小狗打招呼,希望小狗也來給她逗趣。

畫面左側起最後一位髻插芍藥花的貴族仕女,淺紫色的紗衫上,有以四個斜角田宇為一組的菱紋。白地帔子繪有彩色雲鶴,從肩後身向前胸下垂。她右手舉著剛捕捉的蝴蝶,左手提起帔子,使它成為垂直。她上身往前微傾,以迎接向她跑來的小狗。

在貴族仕女們嬉游處的盡頭,樹立著一而玲瓏石。石後有盛開的辛夷花,紫色的花朵,陪襯著少許的綠葉。石頭下的地上有一叢綠油油的雜草,一起點綴著視野廣闊的空間。[5]

創作背景

安史之亂以後,當代統治階級為了粉飾太平,提倡所謂“文治”,也止好吻合了當時人民歷經戰亂、渴望安寧社會的生活的心情,宴遊的風氣從此大開,奢侈之風成為天寶以後統治者崇尚的對象,到了貞元年間,這種風氣就更為突出。杜牧當時這樣描述:至於貞元末,風流悠綺靡。周昉的《簪花仕女圖》正是這個時期的典型代表,畫家如實的描繪了在奢靡風氣支配下的唐代宮廷仕女嬉游生活的典型環境。[6]

最早著錄此卷的是清安岐《墨緣匯觀》,認為是唐周昉所繪,其後《石渠寶笈·續編》及《石渠隨筆》皆沿用該觀點,俱著錄為《周昉仕女圖》 ,然近代研究亦有持異議者。[1]

1972年,對此圖進行重新裝裱時,有人發現此圖係後拼接而成,較明顯者為左數第二個比例較小的仕女為後嵌入,而白鶴與畫左小狗亦為剪裁而來,有研究者據此認為其原為屏風畫。[1]

作品創作的時代問題也存在爭議。學術界主要有三種觀點:唐代說、五代南唐說和宋代說。[7]

作品鑑賞

作品主題

作品從當時社會的現實生活出發,將現實生活中的貴族婦女,畫得雍容華貴,畫出一種閒適無聊的生活本質,表現出嬌、奢、雅、逸的氣息和女性柔軟、溫膩、動人的姿態,賦予作品鮮明的時代感。

作品渲染的快樂而又略帶懶散的情緒和氣氛,正是恰當地層示了屬於那個時代整個貴族有閒階級的時代氣氛;在表面華麗雍容的物質繁華背後,隱藏著人物內心深深的淒寂和幽怨。[5]

藝術特色

人物

《簪花仕女圖》中作者對人物神態抓得較好,注重挖掘仕女精神上的苦悶和空虛,反映了貴族奢侈生活後面的精神困境。其中,有別於其他五位的那個執扇侍女,表情相當安詳,默默中若有所思的神情,與其他五位仕女的神態構成了鮮明的對比,這在反映現實的同時,在一定程度上也預示出唐代後期審美意趣由宏麗轉向婉約的變化。

另外,體態動勢也是表達人物內心精神的重要因素,如果把動態處理得宜,也可以加強人物精神性格的表現。就畫中人物的姿態而高,各不相同。左起第一位仕女因為有搖頭擺尾、深通人意的小狗在其右側,作為逗引小狗作戲的她,側身玉立,上身向右傾斜,右手無意識地擺向前側,左手執拂子向前伸向小狗,接養右側的是一位婷婷玉立披白色紗衣的仕女,她漫不經心地舉養右手,用纖細的食指和拇指提起貼在脖子上的紗衫領子,似有不勝悶熱氣候的沉重之感。她左手從紗衫的側而伸出,似乎在向背著她作戲的小狗打著招呼。接著就是右後方側立著執長柄團扇的侍女,她閑靜自然。侍女的右前方也相當於她的左側之處,是一位持花的仕女,她右手略向上舉,反掌拈紅花一枝,左手從髮髻上取下金釵朝右邊移去,似乎要把它插在最引人注意的地方,從遠處姍姍而來的是一位身材小巧的仕女,她雙手緊操著薄紗,掩著帔子,緊束著寬大的衣服,作向前邁步的姿勢。最後一位仕女右手舉著一隻蝴蝶,左手提著帔子,要迎接從後而向她跑過來的小狗,她上身往前微傾,頭往右微側,在豐韻之中又平添了窈窕婀娜之態。由此可見,作者在人物姿態的處理上,為避免相同,又不失統一,頗費心思。[6]

構圖

畫家在全幅構圖中以相等的間隔安排了幾位貴族婦女,一段一段地看去,彷彿每個婦女形像從眼前一幕一幕地移動,這種構圖的規律,看完了整個場景,彷彿同畫面人物一起游完了庭園。人物之間似有聯繫,又似獨自悠閒。所以《簪花仕女圖》的畫而完整性並不是依靠空間、時間上的一致性訴諸觀者的,它是依靠人與人之間的呼應和所營造的整個閒適和諧的氣氛,這樣一個獨特的形式傳達給觀者的。在畫而中,橫列的散點視線之內,多半用靜穆的姿態分戰了適當的位置;又把她們之中的兩位婦女安置在距離較遠的後方,因之增大了廣闊的視野,也就擴展了空間,不至於把觀者的視線囿於狹小的畫而之中。庭園裡不藉更多什物作為襯托,但它的趣味並不因此而顯得單調和貧乏,反而覺得愈益接近事物的真相。這種構圖上的獨特風格,具有強烈的時代氣息。除了畫面的并序排列外,《簪花仕女圖》在人物比例的處理上也出現了一種有趣的現象,觀者可以發現畫面左起第二個婦女的比例是按照近大遠小的原則安排的。從她的服飾和儀態來看,她是畫家為了擴展觀者的視野、開拓空間,而刻意安排在較遠的地方,並不是因為身份的關係“近大遠小”與按身份安排人物比例兩種構圖方法同時出現在一張畫面上的。[5]

線條

《簪花仕女圖》畫面上獨到之處是精緻細膩的畫筆,作者以線造型,成功地描繪了婦女身上輕柔透亮的薄紗披肩,以及薄紗下隱約可見的手臂,並自始至終毫無變化地使用定型的線描,對仕女面部和手的描制,下筆穩重準確,力求勻稱,衣裙圖案花紋的用筆,信筆而成,轉折處若斷若續,似規整但又非常流動,使通常流於對稱刻版的圖案,重新賦予了靈巧而生動的活力。至於仕女的髻發和鬢絲,精細過於毫毛,根根可數,筆筆有飛動之感。對人物畫的手部刻畫,甚是到位。《簪花仕女圖》中的貴族仕女袒胸露臂,雙手毫無遮蔽,描繪起來,實非易事。作者用簡潔遒勁的線條,準確地表現了各種不同的手勢,骨法用筆的線條對作品產生了決定性的意義。《簪花仕女圖》的線條達到了“骨法用筆”的高度統一,使之成為獨立的存在,支配著整幅畫的靈魂。

色彩

《簪花仕女圖》在賦彩的技巧上,恰當地運用了複雜的色調,重複中不覺得單調。紫色紗衫的一再出現,即是一個突出的例子。紫色與花青一併塗施,歷有“青間紫,不如死”之說,而此圖作者對其運用,似乎不受限制和約束。在紫色樁上有兩處用花青勾畫紋樣,反而覺得十分典雅,正是作者在克服色彩運用矛盾的獨到之處。從色彩的搭配到賦彩的層次,畫家用純淨透明的白色穿插在各種色彩之中,使黑、白和許多明麗的色彩相互襯托又相互制約,形成了沉著和明快相結合的矛盾統一。賦彩上的層次清晰,分開絲綢間的疊壓關係,使之有空氣流動之感。紗衫籠罩下的肌膚和衣裙就如一層薄霧所掩蓋,因而原來的肌膚和衣裙隨之改變了顏色,但它卻不因此而使人離開肌膚和衣裙原有色調的聯想力。如此,各種顏色所塗成紗衫的質感,更深刻地映入觀者的腦海裡。[5]

作品影響

《簪花仕女圖》是全世界範圍內唯一認定的唐代仕女畫傳世孤本。除了唯一性之外,其作品的藝術價值也很高,是典型的唐代仕女畫標本型作品,是能代表唐代現實主義風格的繪畫作品。[1] 《簪花仕女圖》這種仕女畫風格在當時畫壇上頗為流行,極大地影響了唐末乃至以後各朝代的仕女畫壇和佛教藝術[8] 。該作展現了極為濃郁的時代特色和民族氣息,是中國傳統繪畫史上非常重要的一部作品。[9]

1984年3月,中國郵電部特別發行《簪花仕女圖》特種郵票和小型張。[10]

收藏展覽

此卷曾經南宋內府收藏,南宋末歸賈似道所有,元、明間流傳無考,清初為梁清標、安岐收藏,後入清內府。[1]

1924年,末代皇帝溥儀出宮,但在此前,他用了一年時間整理了1000餘件舉世罕見的書畫作品。在溥儀遜位前,溥儀便以“恩賜”名義,將內府所藏珍貴字畫賞賜給其弟溥杰、溥佳,讓他們利用每日下學出宮機會,用黃綾包袱將書畫帶出,《簪花仕女圖》就在其中。盜運出宮的書畫起初存放在醇王府內。1925年,在日本人協助下,這批書畫被運抵天津,隨溥儀先後在日租界內的張園、靜園收藏。1934年,溥儀到長春做了偽滿洲國皇帝,這批書畫被運至當時的長春偽皇宮小白樓內。“小白樓”是一幢二層日式鋼筋水泥樓,是日本人為溥儀修的保存善本圖書及古玩字畫的庫房,內存藏品總數約1300件,對外名曰“圖書館”。

1945年8月,日本宣布戰敗投降前,日本關東軍準備將偽滿洲國遷到通化。8月17日,溥儀乘飛機企圖逃往日本時,被蘇聯紅軍俘獲,其攜帶的一部分書畫和珠寶由蘇聯紅軍查扣,並轉交東北民主聯軍,幾經輾轉後,《簪花仕女圖》藏於遼寧省博物館。[11]

作者簡介

周昉,生卒年不詳,唐代畫家,字仲朗,一字景玄,京兆(今陝西省西安市)人。出身於仕宦之家,曾官越州長史、宣州長史別駕。好屬文,窮丹青之妙,擅畫肖像、尤工仕女,初學張萱而加以寫生變化,多寫貴族婦女,所作悠遊閒適,容貌豐腴,衣著華麗,用筆勁簡,色彩柔艷,為當時宮廷、士大夫所重,稱絕一時。[12]

-----------------------------------------------------------

《簪花仕女圖》

《簪花仕女圖》是目前全世界範圍内唯一認定的唐代仕女畫傳世孤本。除了唯一性之外,其作品的藝術價值也很高,是典型的唐代仕女畫標本型作品,能代表唐代現實主義風格的繪畫作品。畫中描寫的是唐代當時貴族婦女的日常生活,說明唐代的社會政治比較開明,因此反映現實生活的作品才能夠流傳下來。這一時期也是中國現實主義人物畫表現風格的開端,而以前的繪畫内容大多是歷史宗教人物。

編輯本段作品介紹

這是一副擧世聞名的唐代宮中婦女生活圖卷。多少年來,它以那雍容華貴的體態。性感而美麗的形象。寂寞倦 的神情,無聊閑散的步態。炫耀在人類精神藝術畫廊。全國分爲四段。采花,賞花,漫步,戲犬。畫中正在開放的辛夷和人物身着的服裝,說明這是一個春夏之交的季節。貴婦們梳着高髻,簪花配飾,在濃妝豔抹的粉臉上畫着櫻桃小口,細條鳳眼上飛颺着時尚的娥眉。在華麗而薄如蟬翼的紗衣下,透露着内衣的花飾和白皙的肌膚,人物神情淡漠悵燜而淒涼。畫中動物,花鳥的出現似乎在暗示宮中婦女與賞玩之物之間的關係。作品沒有利用故事情節或生動的場面,而是直接從人物神情着筆。對人物内心進行刻畫。是一副不可多得的刻劃宮中婦女内心深處活動的稀世珍品。

編輯本段作者簡介

《簪花仕女圖》作者周肪(約公元745-804年)字仲郎,又字景玄。長安(今陝西西安)人,出身貴族門第,官至宣州長史。其繪仕女"衣裳簡勁,色彩柔麗"而頗具風姿".在宗教繪畫中他創造了"周家樣式"的"水月觀音形象".成爲在安史之亂之後最著名的人物畫家。

編輯本段作品賞析

《簪花仕女圖》是周肪的唐代仕女畫中的曠世傑作。這卷《簪花仕女圖》1972年被送到北京故宮博物院重新裝裱時,才被發現並不是一幅整絹,而是由數塊絹拼合而成的,這可以說明它原來不是一個手卷,而是屏風畫。唐代人的坐具椅凳還沒有普及,大部分仍然是坐在一種被稱爲"胡床"的榻上,榻上的空間常常是放置一圈插屏式的屏風,一來作爲裝飾,二來可以作爲對於胡床上坐者的遮掩。畫面描繪的是貴族女子在春夏之際的游樂數景。《簪花仕女圖》並無故事情節,畫家關心的隻是表現對象美麗而帶着慵懶的貴族氣質。

唐代的女性尤喜紅色,如武媚娘"開箱驗取石榴裙",楊玉環"一枝紅豔露凝香",還有白居易《琵琶行》中歌女的"血色羅裙翻酒污"、"紅綃帶緩綠鬟低";而從《步輦圖》以及永泰公主墓壁畫等許多文物資料也可以對唐人此喜好知曉一二。《簪花仕女圖》中6位女士,無論主人侍從,都有紅色衣着搭配在身,或是如第1位内穿有斜格紋樣的朱色長裙;或如第2位夾纈長裙以朱爲底,配以墨紅相間的團花圖案,格外典雅富麗;最令人稱絕的是身着朱色披風外套的第5位,竟在朱色披風外罩上一層石綠色紗罩,居然無一絲俗氣。畫家用極薄的石綠、赭石、胭脂等色罩於畫上,畫出薄如蟬翼的紗衣,將女士們凝脂般的身體若隱若現地展現在華美而高貴的着裝中,讓人浮想聯翩,驚歎不已。

唐朝自然有虢國夫人的"卻嫌脂粉污顏色,淡掃蛾眉朝至尊",但高大、健康的女性配以華麗的裝飾卻更能給人以驚豔之感。"頭上何所有,翠微葉垂鬢唇。背後何所見,珠壓腰穩稱身。"這些唐詩爲我們描繪了她們的華美。對於今天喜好素淨美的許多女孩來說,這似乎有些難以接受,可是看看畫中這些豐滿的女士,盡顯唐人的偏愛,你能說她們不美嗎?

《簪花仕女圖》爲我們記錄了8世紀左右中國最美麗的女性形象,此畫也因爲精細而傳神的描繪成爲傳世經典。

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

宋徽宗摹張萱《虢國夫人遊春圖》,距今已有九百多年歷史。

這是一幅中國傳統的「捲軸畫」,畫在淡黃色絲絹上,平時被小心地捲起來,躺在恆溫恆濕的庫房之中。展出的時候,畫卷移至玻璃展櫃,把「畫心」——也就是繪有圖畫的部分——呈現在觀眾眼前。這段將近1.5米長的畫心,描繪了一列馬隊,一共八匹駿馬,從左向右行進。每一匹馬上均端坐一人,倒數第二匹馬上還帶著一個小孩,總共是九個人。除此之外,畫面中再沒有任何背景,也沒有畫家的題名

虢國夫人遊春圖係唐朝開元年間(713年—741年)宮廷畫家張萱忌一幅畫作。

虢國夫人係楊貴妃個家姐,同楊貴妃一樣深受唐玄宗寵愛。畫中,虢國夫人同秦國夫人居中,神態從容,體型豐滿,前後簇擁,確係一幅傳世忌工筆仕女畫。

虢國夫人遊春圖 - 維基百科,自由嘅百科全書 https://bit.ly/3XCmJXw

----------

「春」在哪裡?

《虢國夫人遊春圖》係唐代畫家張萱所繪虢國夫人姊妹及其眷從盛裝踏春出遊的場景。畫作描繪一列華麗隊伍在長安城大街上,畫中女子個個穿金戴銀、寶馬羅綺,後面隨著一批僕人,排場十分豪華。有趣的是,畫名雖為遊春圖,但「春」在哪裡?畫面中不見春水微波、花草繁盛的春之景,但見服悠閒歡愉的遊春之人。此畫真跡惜已失傳,現存為宋代摹本。畫中一共八騎九人,三人單騎開道,第一騎是中年從監(另一說此騎者應為女性著男裝),第二位少女和第三位中年從監。中間並列二騎,傳為虢國夫人姊妹並轡而行。最後並列三騎,中間為老年侍姆,一手執韁、一手護著鞍前的幼女,侍姆左側為一紅衣少女,右側則為另一名從監。張萱擅長人物畫,此畫不著背景,通過各種線描用筆與低染法進行描繪,畫面整體呈現暖色調,並大量運用青、綠、粉紅等鮮豔的色彩,營造刻畫出各個人物不同的氣質、性格特徵與階級的形象。

名畫看麗人︰美艷、自信、任性的虢國夫人

據傳虢國夫人長的非常漂亮,究竟有多美呢?宋樂史《楊太真外傳》說:「虢國不施妝粉,自炫美艷,常素麵朝天。」,也就是說化妝對一般人來說,有美顏的效果,但對天生麗質的絕色美女而言,就只是畫蛇添足,因此,虢國夫人以其天生麗質自美,不假脂粉,堅持素麵朝天,是非常任性且有自信的素顏美女。一如《集靈台·其二》詩中所描述:

虢國夫人承主恩,平明騎馬入宮門。

卻嫌脂粉污顏色,淡掃蛾眉朝至尊。

從「淡掃蛾眉朝至尊」的不施脂粉,可見虢國夫人對自身容貌的自信與任性。雖非后妃,卻能「承主恩」、「騎馬入宮」、「朝至尊」,從這些有違綱常禮制的行為與特權可見虢國夫人的輕佻與唐玄宗的昏庸。

虢國夫人是哪一位?

在這八騎九人的華麗隊伍中,存有一個爭議︰哪一位才是虢國夫人呢?一說是畫面中間並轡而行的兩名女子中,較靠近觀者的一位為虢國夫人。但令研究者存有疑問的是首騎腳踩金蹬的人物。我們可以試著從唐代社會風尚的細節來了解一下為何會有這些不同的推測想法。

線索1︰髮式裝扮

從髮髻來看,左側紅衣少女造型與第二騎少女相似,二位皆將頭髮分成兩部分,分別在左右兩側各盤卷一長長的髮髻,一般未婚女子、侍女或童僕都梳這種髮式,稱為「雙垂髻 」。

中間二位並列而行衣著華麗的貴婦所梳的髮型則是當時蔚為流行的「墜馬髻 」。墜馬髻源自於漢代的「墮馬髻 」,一種不對稱的髮型,將一邊部分頭髮偏下垂,墮於頭側或腦後,像是騎馬墜落下來的樣子。最後三騎居中的婦人,懷抱幼女、衣著素樸、年紀也較長,身份應是侍姆。由此髮式裝扮來看,婦人之中梳「墮馬髻」者貴,顯然中間二位就是虢國夫人及其姐妹。又靠近觀者的女子的構圖完整無遮蔽的華美呈現,讓人推斷此女子極可能為虢國夫人。

虢國夫人遊春圖、虢國夫人、張萱、唐玄宗、集靈台、美術史、中國美術史、中國藝術史、美術史年表、藝術概論、藝術鑑賞、美術鑑賞

雙垂髻

虢國夫人遊春圖、虢國夫人、張萱、唐玄宗、集靈台、美術史、中國美術史、中國藝術史、美術史年表、藝術概論、藝術鑑賞、美術鑑賞

中間右二女子髮型為「墮馬髻」

線索2︰馬的鬃毛、配飾、體型與姿態

畫面中一共有八匹馬,其中四匹馬胸前懸有大紅繡球,古稱「踢胸」,而所騎乘之馬懸「踢胸」者貴,分別是首騎、中間並列的兩騎以及最後並行三騎中間懷抱幼女的婦人,虢國夫人必是其中一人。然而,首騎男裝者與最後懷抱幼女的婦人所騎之馬,它們的鬃毛被修剪成三辮式堞垛狀的鬃毛,這種馬被稱為「三鬃馬」或「三花馬」,據傳三鬃馬在唐代只有皇室才有資格騎乘。中間二匹馬,不是「三花馬」,由此可見她們與前二者的身分略有不同。很顯然,二位騎乘三鬃馬的人,身分地位更加地尊崇高貴,而最有資格騎三鬃馬的是畫中最高貴的兩個人︰虢國夫人與她的女兒。惟懷抱幼女的婦人年紀較老,因此推測幼女可能是虢國夫人之女,婦人則為侍姆。那麼首騎乘者就可能是虢國夫人。再從馬的體型來看,第一匹馬的體型最為肥碩且有特殊的華麗裝飾,騎者神態亦不同,種種線索容易讓人揣想第一位騎者是虢國夫人。

虢國夫人遊春圖、虢國夫人、張萱、唐玄宗、集靈台、美術史、中國美術史、中國藝術史、美術史年表、藝術概論、藝術鑑賞、美術鑑賞

虢國夫人遊春圖、虢國夫人、張萱、唐玄宗、集靈台、美術史、中國美術史、中國藝術史、美術史年表、藝術概論、藝術鑑賞、美術鑑賞

虢國夫人非常喜歡騎馬,唐朝時許多貴婦都會騎馬,騎馬出遊是一種身份的象徵。美人駿馬緩轡行進,釋放出一種豪放柔美的獨特魅力。《明皇雜錄》亦紀錄著虢國夫人平日騎馬入宮的情景:「虢國每入禁中,常騎驄馬,使小黃門御。紫驄之駿健,黃門之端秀,皆冠絕一時。」另外,虢國夫人也非常喜歡男裝女穿,為什麼虢國夫人可以女扮男裝?事實上,唐代風氣開放,男裝女穿能展現出男裝麗人一股不一樣的魅力氣場。若當時貴族女子有身著男裝騎馬出行的風尚,再仔細看首騎騎乘者,「他」衣著華麗,頭戴紗質幞頭,鬢角露出一縷女性鬢髮特徵的長髮絲,騎乘著懸有踢胸的高貴三花馬,馬鞍上繡有虎紋,足以見得馬上之人應與旁人身份十分不同,且臉上神情驕傲,這些線索是不是都在暗示「他」就是那位自恃美貌、生活豪放、權傾一時的虢國夫人呢?

究竟哪一位才是虢國夫人?至今依舊眾說紛紜,這千古之謎永遠隱藏在張萱筆下,觀畫者可以細細品味、慢慢思辨,保有自己的評斷。

虢國夫人遊春圖:春,在哪裡? 誰是虢國夫人? https://bit.ly/3REQKCi

留言列表

留言列表