達克效應:愈是什麼都不懂的人,往往愈有自信

達克效應:愈是什麼都不懂的人,往往愈有自信 - Cheers快樂工作人 https://bit.ly/4mmxshU

關於達克效應的3件事:

「達克效應」指出初學者經常高估了自己的水準,高手反而經常低估了自己。

淺薄的知識經常造成「雙重負擔」:誤判實際情況,也無法察覺自己的錯誤認知。

「天真現實論」發現多數人們總是認為自己是客觀的,因而跨出認知偏誤的第一步。

什麼是達克效應?

達克效應(Dunning-Kruger effect)指的是那些習得淺薄知識的初學者,經常高估了自己的實際水準,而真正的高手反而經常低估了自己,正如成語「夜郎自大」的典故由來。

達克效應在1999年由康乃爾大學(Cornell University)的兩位心理學家大衛·鄧寧(David Dunning)和賈斯汀·克魯格(Justin Kruger)所提出,這兩位心理學家設計了一連串的測試,評估受試者的邏輯、文法、幽默感等能力與特質,最後發現:

很多成績吊車尾的受試者,都會高估了自己的測試結果。

那些只贏過12%其他人的受試者,在訪問中卻以為自己贏過了62%的受試者。另一方面,成績位於前段班25%、表現優異的受試者,自我評估的平均成績卻低於實際表現。

後來,研究者們將這個現象的發生歸因於所謂的「後設認知」(metacognition),也就是人們對於自身認知的認知經常有誤。

根據《今日心理學》(Psychology Today),當時的研究者如此記述:「在某項領域僅得到有限的知識,會讓人產生『雙重負擔』(Double curse):不僅會因此產生錯誤認知、做出令人後悔的選擇,同時也讓他們無法看見這件事情正在發生。」

大衛.鄧寧在接受新聞評論網站《Vox》的訪問時提出:「達克效應俱樂部的第一條規則,就是你不知道自己其實已經加入達克效應俱樂部了。」

如何避免陷入達克效應?

達克效應是常見的人類認知偏誤,不過有幾項方法可以幫助我們減少它的發生頻率:

1. 別過度相信自己

大部份人們總是相信自己是客觀的,將自身第一手接收到的感官認定為「現實」,但這正是許多認知偏誤發生的第一步。

上述現象又稱為「天真現實論」(naive realism),由史丹佛大學心理學教授李·洛斯(Lee Ross)在1990年代所提出。在解釋天真現實論時,李·洛斯經常引述單口喜劇作家喬治·卡林(George Carlin)的一段話:「你有沒有注意過,當你在開車時,那些開比你慢的人,都會被你當做白痴?而那些開比你快的人,都會被你當作瘋子?」

達克效應:愈是什麼都不懂的人,往往愈有自信 - Cheers快樂工作人 https://bit.ly/4mmxshU

✔ 書讀得越少,世界觀越容易被「少數幾本書」影響,甚至形成偏見。

✔ 讀得越多,會發現世界是多元的,能幫助你提升批判性思維。

✔ 讀書是一種「心理免疫系統」,能幫助你不被媒體、假新聞、單一價值觀操控。

✔ 真正的讀書,不是尋找「唯一真理」,而是擴展視野,讓自己擁有更多選擇權與自由。

這就是為什麼,「多讀書」才是最好的選擇,因為它讓我們活得更清醒、更自由

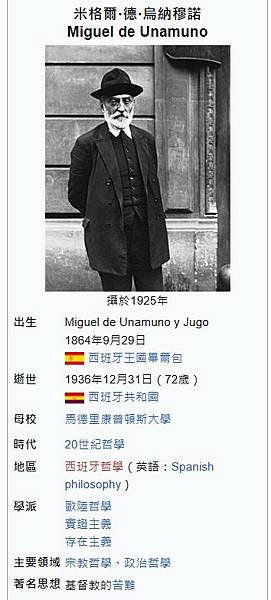

「書讀的越少,你讀過的書對你的損害越大。」─Miguel de Unamuno,西班牙作家、哲學家,1864-1936。

1. 為什麼「書讀得越少,讀過的書對你的損害越大」?

📌 (1) 讀得少,容易形成「單一視角」

讀書少的人,因為接觸的知識有限,很容易把「某一本書的觀點」當成絕對真理,從而忽視其他可能的解釋。

🔹 例子

✔ 只讀一本投資書,就以為某種投資方式是唯一正確的,忽略風險管理。

✔ 只讀某一派的歷史觀,就以為那是唯一的歷史事實,卻沒意識到歷史是由不同角度詮釋的。

當你只讀少數幾本書,你的世界觀往往是**「片面」的**,甚至會變得固執,難以接受不同的意見。

📌 (2) 半桶水效應:「讀太少,卻覺得自己知道很多」

這是一種典型的 「達克效應」(Dunning-Kruger Effect)——當一個人知識不足時,反而會對自己的認知過度自信。

🔹 現象

✔ 讀了一本創業書,就覺得自己已經懂得經營企業的所有規則。

✔ 看了幾篇心理學文章,就開始給人分析「你這是童年創傷導致的」……

但真正讀得多的人,反而會更謙虛,因為他們知道「這世界還有很多自己不知道的事」。

💡 解法:唯有閱讀更多不同領域、不同觀點的書籍,才能打破這種「半桶水的自信」,真正建立起批判性思維。

續…

2. 讀書越多,思維反而越靈活

當你讀得越多,你會發現:

「世界上沒有唯一的真理,只有不同的視角。」

這時候,你的思維會開始變得更靈活,不再只是「接受」某個觀點,而是學會比較、思考、分析。

📌 (1) 你會發現「不同書之間的矛盾」

當你讀的書夠多,你會發現:「為什麼這兩本書的觀點完全相反?」

這時候,你不會直接站隊某一方,而是會深入思考,分析哪個觀點更有邏輯、更符合現實。

🔹 例子

✔ 《窮爸爸富爸爸》強調創業與現金流,但《投資最重要的事》則告訴你穩健投資才是關鍵。

✔ 《人類簡史》認為人類是透過「故事與想像」塑造社會,但《槍炮、病菌與鋼鐵》則認為人類的發展是由地理環境決定的。

這些矛盾不是壞事,而是讓你學會「多角度思考」的關鍵。

📌 (2) 讀得越多,越不容易被操控…

(2) 讀得越多,越不容易被操控

在這個資訊爆炸的時代,每天都有大量新聞、社群貼文、廣告試圖影響我們的思維。如果你讀書少,你的世界觀很容易被這些資訊牽著走,甚至無法分辨真假。

🔹 例子

✔ 看了某篇文章,就相信「XX食物可以抗癌」,卻沒去查科學依據。

✔ 只看單一媒體,就以為某個新聞報導是全貌,卻沒意識到媒體本身也有立場。

💡 解法:當你讀書夠多,你會發現:

👉 「任何資訊都有立場。」

👉 「所有結論都值得被質疑。」

這時候,你就能開始真正「獨立思考」,而不是被動接受資訊。

3. 讀書的真正目標,不是找「唯一真理」,而是擴展你的世界

很多人讀書是為了找「標準答案」,但其實,世界上很多問題根本沒有標準答案。

🔹 真正的讀書,是為了:

✔ 讓你知道世界的複雜性,而不是簡單的黑白對錯。

✔ 讓你知道自己「不知道」的東西,保持謙遜與求知慾。

✔ 讓你擁有選擇權,不被單一價值觀綁架。

4. 如何真正「有效閱讀」,讓自己變得更聰明?…

4. 如何真正「有效閱讀」,讓自己變得更聰明?

讀書不是比「讀了幾本」,而是要「讀對書」,並且「讀得深入」。

✅ 讀多元領域的書:不要只讀一種觀點,試著讀不同角度的書,讓你的世界觀更全面。

✅ 學會比較與思考:當你發現不同書有矛盾時,不要選邊站,而是試著理解為什麼它們有不同立場。

✅ 內化書中的知識:不要只是讀完就放著,而是試著把書中的概念應用到生活中,變成自己的知識。

PS:

✔ 書讀得越少,世界觀越容易被「少數幾本書」影響,甚至形成偏見。

✔ 讀得越多,會發現世界是多元的,能幫助你提升批判性思維。

✔ 讀書是一種「心理免疫系統」,能幫助你不被媒體、假新聞、單一價值觀操控。

✔ 真正的讀書,不是尋找「唯一真理」,而是擴展視野,讓自己擁有更多選擇權與自由。

這就是為什麼,「多讀書」才是最好的選擇,因為它讓我們活得更清醒、更自由

https://www.threads.net/@jerger_gz/post/DFe22MUy1Kb?xmt=AQGzu5gJDzyXtaMiAS5xmwVWI58uR7EDB5ISPkWeA9U8LQ