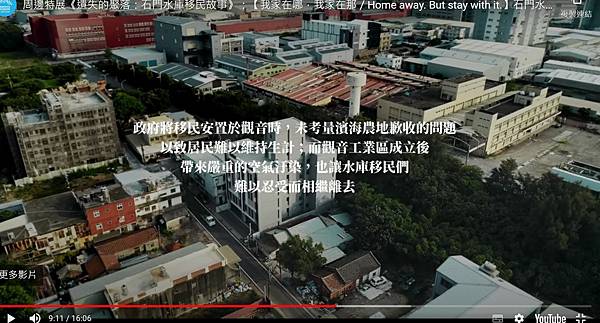

從1959到1989年,全世界有高達3千萬人,由於興建水庫被迫「移民」。而根據1994年世界銀行資料也顯示,在192個非自願搬遷的案例中,沒有任何一件指出,這些移民曾經因為遷徙而改善了他們原有的生活水準。在桃園觀音的樹林、草漯村裡,也有兩個新移民村,近50年前,由於石門水庫的興建,他們被迫搬離世居的山林,來到貧瘠的海邊,好不容易建立起家園,卻又因為觀音工業區,讓他們土地再度被徵收,由於生活不易,人口大量外移,走不掉的,則要面對工業污染的威脅。

1019-2024 石門水庫移民村+草漯石門水庫移民新村衛生所-歷史建築+桃園大圳供養塔+相簿 https://photos.app.goo.gl/CAATfT23h3m8bLn8A

公告資料草漯石門水庫移民新村衛生室|文化資產複合查詢|文化部文化資產局--國家文化資產網 https://bit.ly/3BNyBNn

類別歷史建築 種類衙署

歷史沿革民國45年因興建石門水庫,強制遷徙原世居大漢溪河岸的居民,石門水庫建設委員會將第一批移民29戶安置於草漯。政府有感於先民移民犧牲奉獻的精神,民國49年陳前副總統誠特別設立石門水庫移民新村牌樓,51年由吳前桃園縣長鴻麟設立紀念碑,牌樓暨紀念碑經移殖居民努力下於100年復舊完成,並於隔年辦理落成典禮。

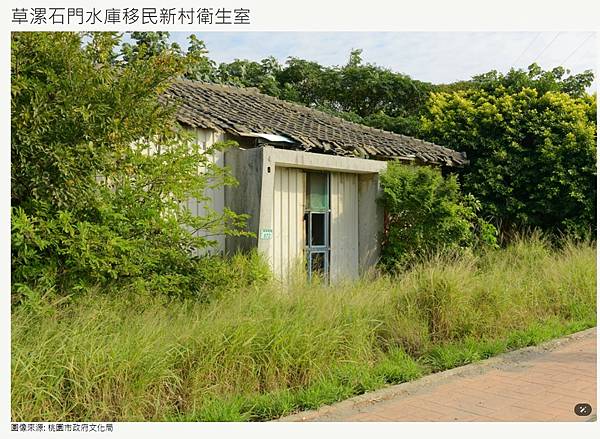

為妥善照顧移殖居民們的健康,特於草漯移民新村設置警察所、村辦公室及衛生室各一棟,然警察所及村辦公室因三度失火而燒毀殆盡,具歷史性意義的建物僅存衛生室一棟。

公告

類別日期文號備註說明

指定/登錄2017-04-06府文資字第10600710111號

公告公文府文資字第10600710111號.pdf

評定基準1.具歷史文化價值者2.具建築史或技術史之價值者3.其他具歷史建築價值者

登錄理由1.具歷史文化價值者:本案衛生室為當時從大漢溪遷村後因考量村民的健康需求而興建,見證石門水庫建設時期移民史及衛生醫療史。

2.具建築史或技術史之價值者:建物內部格局尚存,外觀呈現現代主義建築特色,具建築史保存價值。

3.其他具歷史建築價值者:值得保存作為戰後美國經援臺灣及石門水庫建設在地歷史發展過程之見證場域。

法令依據「歷史建築登錄廢止審查及輔助辦法」第2條第1項第1、3、4款規定

所屬主管機關桃園市政府

現況地址

縣市行政區地址

桃園市

觀音區

草漯里15鄰草漯280號

主管機關資訊名 稱:桃園市政府文化局

聯絡單位:文化資產科

聯絡電話:03-3322592分機8616

聯絡地址:桃園市桃園區縣府路21號

地籍資料地籍資料.pdf

定著土地範圍(公告地號)

地籍所有權屬使用分區分區類型

桃園市 - 觀音區 - 忠孝段 - 375公有非都市區一般農業區

定著土地範圍(文字描述)桃園市觀音區忠孝段375地號,定著土地之範圍:855.64平方公尺。

所有權屬

身分公私有

姓名/名稱

土地所有人公有

財政部國有財產署

建築所有人公有

桃園市政府觀音區衛生所

管理人/使用人

身分

姓名/名稱

管理人

桃園市政府觀音區衛生所

外觀特徵外觀呈現現代主義建築特色,灰白色抿石子牆面及早期淺綠色玻璃門窗。

現 狀建築本體保存狀況尚可,目前閒置。

是否開放否

參觀類型不開放參觀

是否收費否

草漯石門水庫移民新村衛生室|文化資產複合查詢|文化部文化資產局--國家文化資產網 https://bit.ly/3BNyBNn

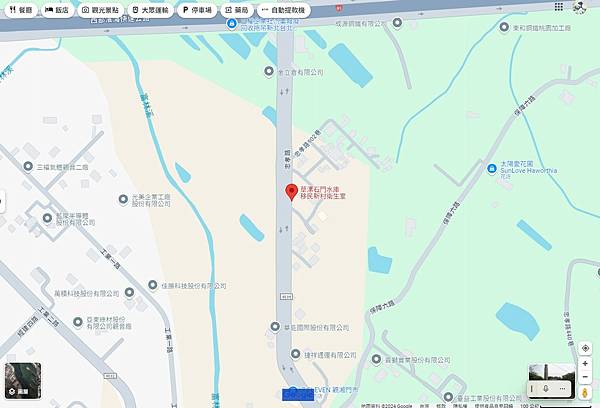

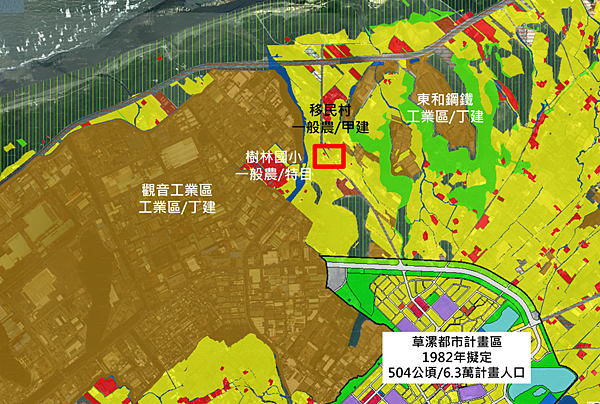

移民村-下樹林 【臻鼎集團】先豐通訊股份有限公司 - Google 地圖

移民村-下樹林【臻鼎集團】先豐通訊股份有限公司 - Google 地圖

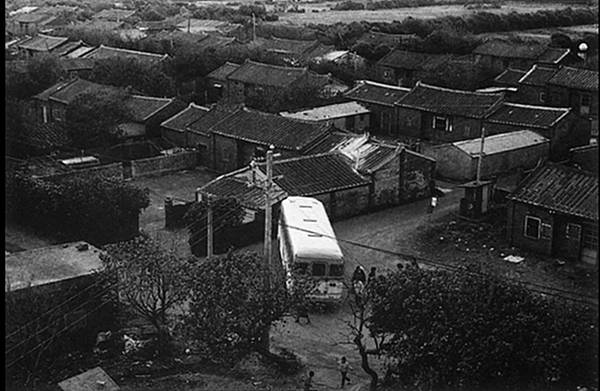

63年航照圖- 移民村-下樹林-房屋外觀、街道整齊

移民村-下樹林移民新村 - Google 地圖

移民村-下樹林上林宮 - Google 地圖

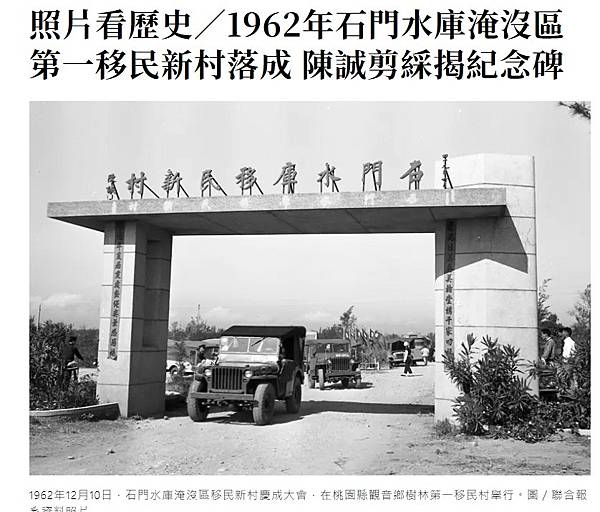

1962年12月10日,石門水庫淹沒區移民新村落成,當日上午10時在桃園縣觀音鄉樹林第一移民村舉行慶祝大會暨紀念碑揭幕,典禮在樹林國校操場舉行,由時任桃園縣長吳鴻麟主持,邀請擔任第一任石門水庫建設委員會主任委員的時任副總統陳誠蒞臨觀剪綵,並為紀念碑揭幕。吳鴻麟在大會中代表移民向副總統致獻「澤被萬民」銀盾一座留念。照片看歷史/1962年石門水庫淹沒區第一移民新村落成 陳誠剪綵揭紀念碑 | 圖片故事 | 聯合報 https://bit.ly/3ND4F9b

石門水庫移民聚落─觀音草漯移民新村

石門水庫移民聚落─觀音草漯移民新村|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/3Uh000F

觀音草漯移民新村,位於觀音區草漯里忠孝路濱海端(原桃園縣觀音鄉草漯村18鄰),是數個石門水庫移民村中最早遷入的聚落,遷入的時間約為1957~1963年(民國46~52年)間。第一批遷入29戶,後期有7戶再安置進來,合計有36戶。

依照流程規定,移殖戶先經過抽籤決定移殖區位置並興建房舍,辦理完耕地貸款後,再抽籤分配耕地。部分移殖戶的配租耕地,因整地困難,水源不足,在難以耕種的狀況下,自行將房屋及田地出售。也有因不符合移殖資格(原耕地面積過小,無法參與分配土地房舍),而向原移殖戶購買房屋或土地的案例。

部分農地因地勢較高,並處於水源管線末端,灌溉不易。移殖戶為了改良土壤利於耕作,會在耕地表層挖除一層砂土,一來降低農地高度,便於引水灌溉,再將原本含沙、鹽成分高的土壤予以清除。為了克服臨海耕地土質的問題,移殖戶經過數年的養土引水,逐漸形成耕地的規模。當時主要農作物仍以稻米為主,有時種植花生、玉米、甘藷及西瓜等季節性農作物,或另種植蔬菜以及養些雞、鴨、鵝及豬隻等牲畜來增加收入。

早期政府為美化移殖區之移民成果,特選定此區為示範場所,初期設置警察所、村辦公室、樹林衛生室、灌溉井及灌溉渠道等多項公共建築。官方本欲在此設置小學一所,但因樹林新村移殖戶抗議,而改設置在樹林新村。2020年訪查現況,村辦公處及警察所早已因火災燒毀,只剩下登記為歷史建築的衛生室。

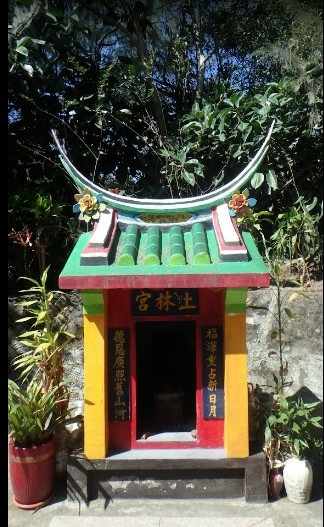

此區有土地公廟一座,名為「新興宮」,是從石門水庫新柑坪淹沒區遷移過來的。石門水庫移民聚落─觀音草漯移民新村|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/3Uh000F

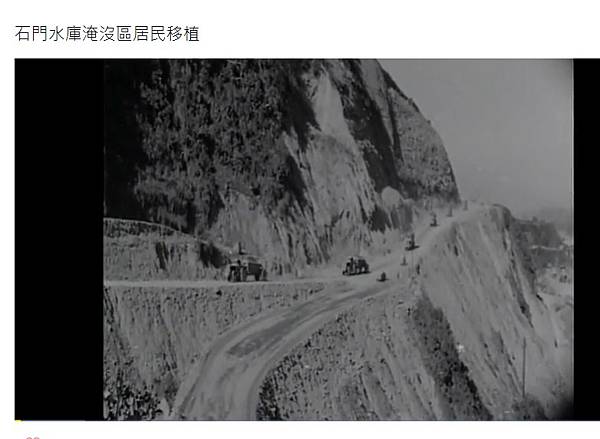

國家電影及視聽文化中心-隨選視訊系統 | 石門水庫淹沒區居民移植

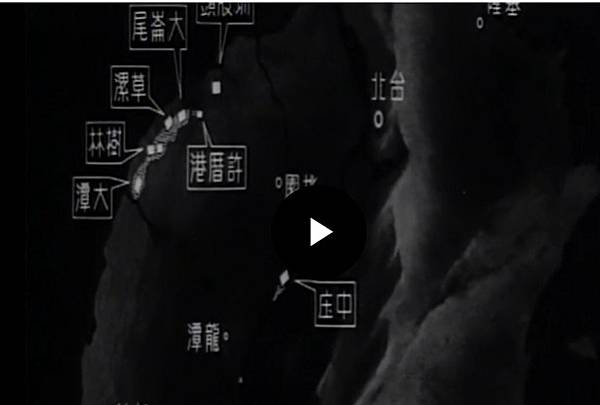

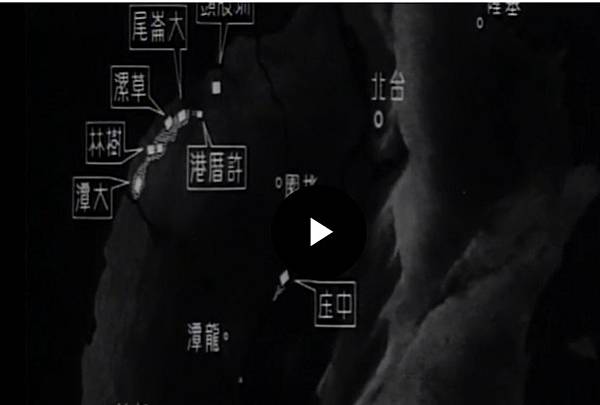

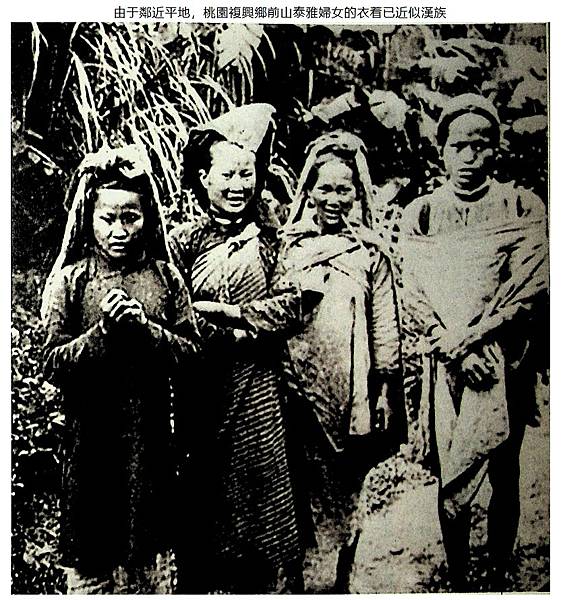

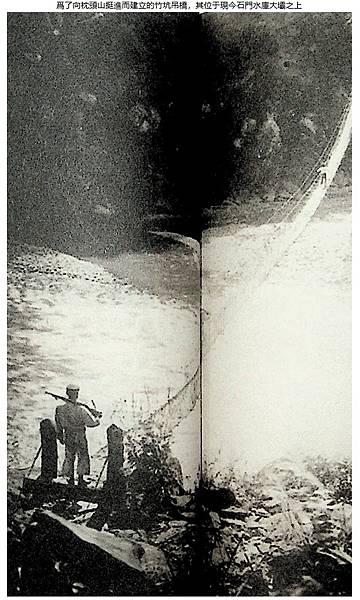

民國51年,拍攝石門水庫工程環境,泰雅族生活狀況,山坡上茶園和採茶狀況,石門水庫徵購土地補償協商會議狀況,領取補償畫面,開會畫面,工程人員踏勘,挫木、整地、測量,遷村範圍示意圖,石門水庫移民新村樣貌,抽籤會場,住戶搬家,搬到新家的生活狀況,兒童上學,媽媽縫紉,餵養家禽家畜,遷移墳墓並祭拜,醫療狀況,灌溉渠道。新村落成同樂會,民國51年12月10日,石門水庫淹沒區移民新村慶成大會在桃園縣觀音鄉樹林第一移民村舉行,副總統陳誠為石門水庫移民新村剪綵揭碑,總統夫人宋美齡也應邀參加,桃園縣縣長吳鴻麟致詞,副總統陳誠致詞。一行人步行巡視。國家電影及視聽文化中心-隨選視訊系統 | 石門水庫淹沒區居民移植 https://bit.ly/3YvFBao

國家電影及視聽文化中心-隨選視訊系統 | 石門水庫淹沒區居民移植

民國51年,拍攝石門水庫工程環境,泰雅族生活狀況,山坡上茶園和採茶狀況,石門水庫徵購土地補償協商會議狀況,領取補償畫面,開會畫面,工程人員踏勘,挫木、整地、測量,遷村範圍示意圖,石門水庫移民新村樣貌,抽籤會場,住戶搬家,搬到新家的生活狀況,兒童上學,媽媽縫紉,餵養家禽家畜,遷移墳墓並祭拜,醫療狀況,灌溉渠道。新村落成同樂會,民國51年12月10日,石門水庫淹沒區移民新村慶成大會在桃園縣觀音鄉樹林第一移民村舉行,副總統陳誠為石門水庫移民新村剪綵揭碑,總統夫人宋美齡也應邀參加,桃園縣縣長吳鴻麟致詞,副總統陳誠致詞。一行人步行巡視。觀音鄉事件涵蓋的建築物:樹林第一移民村 主要題名:石門水庫淹沒區居民移植(3251544) https://bit.ly/4he9cMY

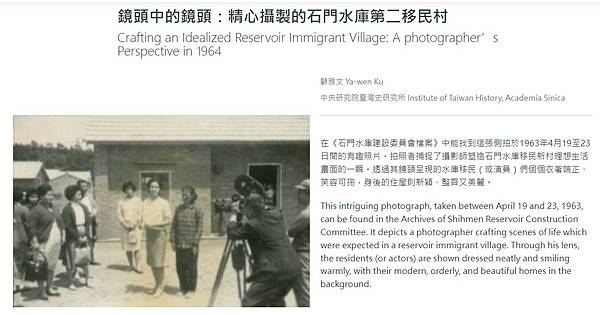

石門水庫第二移民村-在《石門水庫建設委員會檔案》中能找到這張側拍於1963年4月19至23日間的有趣照片。拍照者捕捉了攝影師塑造石門水庫移民新村理想生活畫面的一瞬。透過其鏡頭呈現的水庫移民(或演員)們個個衣著端正、笑容可掬,身後的住屋則新穎、整齊又美麗。鏡頭中的鏡頭:精心攝製的石門水庫第二移民村 - 中央研究院研究影像展 https://bit.ly/48ht1iC

草漯移民新村衛生室見證歷史 復舊擬打造生活故事館 草漯移民新村衛生室見證歷史 復舊擬打造生活故事館 - 寶島 - 中時

16:472022/07/26草漯移民新村衛生室見證歷史 復舊擬打造生活故事館 - 寶島 - 中時 https://bit.ly/3UgBkoO

桃園市觀音區草漯石門水庫移民新村衛生室緊鄰台61線與草漯沙丘,曾見證過往大漢溪沿岸居民,因興建石門水庫遷村的歷史,2017年列入歷史建築。隨時代變遷,長年無人管理,遭人隨意傾倒廢棄物,雜草叢生形同廢墟,地方希望活化再利用,桃市府文化局啟動復舊計畫,獲得地方支持。

當初為照顧移居民眾,石門水庫建設委員會設置草漯衛生室、派出所與村辦公室,但經歷火災後,目前僅剩衛生室存在,擁有逾60年歷史的衛生室,見證戰後美援、在地發展、首批移民村落建置的歷史,隨醫療重心逐漸轉往醫院、診所和觀音衛生所後逐漸失去設置需求。

草漯里長呂坤遠指出,衛生室長期無人管理,任其荒廢20多年,不僅內部破舊、屋頂漏水,外頭更雜草叢生,周圍環境被人亂丟垃圾,地方皆盼加以修復,好好保存歷史記憶。他建議,此處靠近遊客眾多的草漯沙丘,或許能設置鐵馬驛站,讓觀光客有休憩場所。

文化局爭取預算活化草漯衛生室,現階段由中華大學團隊執行調查研究與修復再利用計畫,文化資產科說明,中華大學團隊研議將衛生室打造成「草漯生活故事館」,除展示移民遷村歷史外,更結合社區交流、旅遊資訊、接待空間等,成為「社區的客廳」。

文化資產科表示,初步規畫的方向非常接地氣,獲得地方支持,預計明年委由建築事務所正式進入設計階段,再進行修復與再利用工程。

市議員郭蔡美英也提到,移民新村的鄉親希望保留在地歷史記憶,努力爭取保存這處文化資產,若未來打造成社區、旅遊交流中心,有望帶動觀光發展,增加遊客人潮,持續為沿海居民迎來更多建設

草漯移民新村衛生室見證歷史 復舊擬打造生活故事館 - 寶島 - 中時 https://bit.ly/3UgBkoO

圳股頭-----清代時,立有下馬牌在莊頭,意若要經過此地,文官下轎,武將下馬,風光一時,如今郭光天古厝已經拆毀,非常可惜。

初探圳頭—圳頭歷史回顧 圳股頭 - 維基百科,自由的百科全書

圳頭村位在桃園縣大園鄉內,原名圳股頭,面積約3,598平方公尺(359.8公頃)。清雍正三年(西元1725年)福建省漳州府龍溪縣人郭光天奉清廷諭准,率領鄉勇106人來台墾殖。 由大園國中南邊的新街溪引圳開挖現在八卦塔北邊的湖底埤,將河水引入儲存,這一段引用渠水灌溉,經國中操場邊開挖水路稱為圳,後來桃園農田水利會稱大道口叫圳股頭,光復後改稱圳頭。

郭光天等在圳頭居住下來,逐漸形成部落。初期仍為清政府福建總督管轄,隸屬新竹縣,有總理及保長管理,日侵期間,又設大坵園保良支局, 置保長陳百福掌理民政,當時仍為清代管理。直至光緒二十二年,台灣為日人掌治,日人解散保良局,置事務取扱之職, 任林清雲為莊長,仍屬新竹縣,明治34年,日人以圳頭村轄入第十四區庄,以林水流等人為庄長管理。大正九年,圳頭又被合併為大園庄役場,昭和十一年,改由日人馬儀擔任庄長,以迄光復。光復後,民國三十五年,本村被轄為桃園縣.

郭光天等既落戶大園圳股頭一帶,興建公館住宅來安頓一干人等。今日有所謂后館、下館、頂館等,即為往昔的郭家公館的遺址。今日在圳頭境內,一二鄰往日叫下館,三鄰謂頂館。在內海村環球電覽工廠現址還有個前館,也叫新館,這些館除了部分是郭光天開墾大園地區時設置的辦公廳舍以外,還有些是作為儲倉用的。據村內耆老說,新館是雍菜穴(空心菜) ,下館是豬母穴,頂館是豬哥穴。因為新館的雍菜被豬母吃光了,所以不到幾年新館的人丁單薄或無嗣而屋倒人散,現在已無跡可尋。豬哥穴則人才輩出,光耀一時,如今後代子孫早已離開故居地,只有下館豬母穴人丁稠旺,固守家園。清代時,立有下馬牌在莊頭,意若要經過此地,文官下轎,武將下馬,風光一時,如今郭光天古厝已經拆毀,非常可惜。

圳頭村靠海的一大片荒漠地俗稱大片頂,只能種花生、甘藷之類的農產品,現在已成為好幾家規模不小的造紙廠集中地。此外八鄰處名為古亭,原來名稱是字鼓亭,是昔日郭光天墾殖期間在此地搭建茅亭,內懸大鼓作為作息信號,或有外敵入侵時擊鼓通知及求救,其後在日本統治時易名為古亭。大園郭性族譜資料: 圳股頭 https://bit.ly/40bdXAY

石門水庫移民聚落─大園圳股頭移民新村

圳股頭移民新村在大園區圳頭里(原大園鄉圳頭村10鄰)古亭路濱海端,鄰近新街溪出海口,也是當初興建石門水庫,安置淹沒區移民而生成的聚落。住戶分別來自阿姆坪、石秀坪、新柑坪、舊柑坪等地區,原先有9戶人家在此定居。本區因人口不多,位處偏僻,逐漸被世人遺忘。

遷建初期,有部分移民因分配農地鄰海太近,耕作困難而未認領,致使土地被政府徵收,改種植防風林木。失去土地的移民,生活無法維持,便陸續搬離向外謀生,目前僅剩不到半數的移民後代在此居住。

1963年(民國52年),遷村移民簡國碁先生,將原鄉的土地公香火遷移至圳股頭,並建造一處簡易的福德祠安奉神尊。土地廟的建立也讓移民在困頓之際,心靈有所寄託。歷經多年,廟宇因年久失修而殘破,1993年(民國82年),周邊住戶集資改建,成為現在的「福安宮」。石門水庫移民聚落─大園圳股頭移民新村|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/3BW6fAG

石門水庫移民聚落─大園許厝港移民新村

大園許厝港移民新村,位於大園區北港里(原大園鄉北港村12鄰),雙溪口溪和老街溪出海口西側,是石門水庫移民村中的一個小型聚落。安置的移民共8戶,此區分配的耕地,就在各戶房舍背後,距離海岸很約300公尺。

含沙量高的土壤及含鹽分重的海風,使得耕種變得極為艱辛,尤其東北季風開始吹起的時候,連日常作息都很不方便。部分放棄耕種的移民將配發耕地自行出售,或被政府徵用成為防風林。

桃園濱海各工業區的開發,讓台灣經濟起飛了,大園許厝港周邊聚落,卻深受鄰近工廠廢氣和上游污水的影響,讓生活品質變差。當初從山林迫遷到海邊,移民們已付出極大的代價去適應,而後又得面對各種經濟發展而興起的挑戰。回顧這些移民為「顧全大局」而做的犧牲,而今這樣的回報,可說是極為苛刻與諷刺。

移民新村後方的防風林中,有一座土地廟,是早年八戶移民的心靈寄託,如今多數移民已搬走,只剩當地一、兩戶人家按時祭拜。

石門水庫移民聚落─大園許厝港移民新村|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/4hijFXN

石門水庫移民聚落─觀音大崙尾移民新村

大崙尾移民新村位在觀音區保障里(原保障村8鄰)北方,臺61西側,是政府興建石門水庫時期,為安置淹沒區移民所規畫的聚落。最初新村居民有18戶,房舍建築呈三列,每列六戶的配置,此區除了兩戶來自新坩坪,其餘都是來自阿姆坪的移殖戶。

早期因政府相關單位的漠視,開始有移殖戶自行出售配租耕地:有些在初期就被政府徵收;部分未參與放領者,地上物遭林務局拆除,改種植防風林木。其他位於移植區週遭的農地,由於欠缺灌溉水源、鹽分過重、季風強勁,或遭鄰近工業污染之影響,諸如此類原因造成耕作不易,收成欠佳,居民生活困頓。在1977年(民國66年)開始就有移民放棄開墾而搬離,之後,其他移殖居民也陸續跟隨遷出。

1992年(民國81年)政府規劃興建臺61西濱快速道路,1996年(民國85年)開辦徵收本區土地,草漯52-1~52-6號一列六間房屋,已徵收拆除;草漯52-7~52-12號六間房屋,則拆除晒穀場部分。截至2020年訪查,此聚落已無人居住,僅剩殘破不堪的三合院遺跡。

石門水庫移民聚落─觀音大崙尾移民新村|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/3BZEnf6

石門水庫移民聚落─觀音大潭移民新村 (泰雅族聚落)

石門水庫移民聚落─觀音大潭移民新村 (泰雅族聚落)|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/4fcgfUE

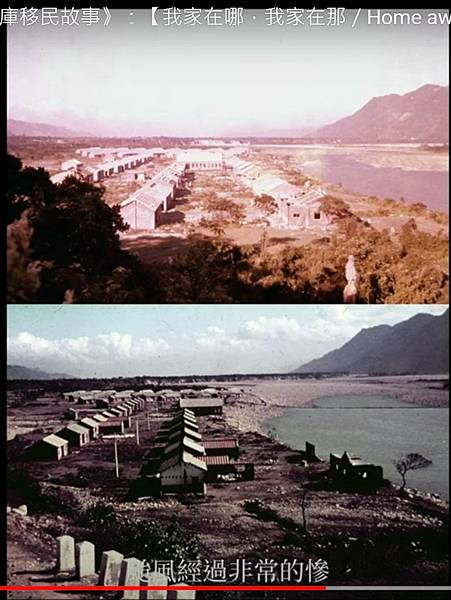

原先居住在石門水庫淹沒區的泰雅族人,配合政府安置搬遷至大溪的「中庄新村」,1963年(民國52年),中庄新村遭葛樂禮颱風帶來的大水沖毀,在政府的再次安排下,族人遷移至觀音大潭(原大潭村19~20鄰)。

觀音大潭移民新村─泰雅族聚落,位於台61西濱快速公路西側,與大潭新村的漢人聚落相鄰。照片後方的建築物為當時的泰雅聚落現為大潭電廠,沙灘與風車處為防風林二度砍伐的耕地。

大潭移民新村與海岸平行分佈,泰雅族人分配的耕地,原是阻隔風沙的木麻黃林地,抵擋風沙的作用更加薄弱。

生活環境離海太近,颱風季節經常發生海水倒灌,部分耕地陷於泥濘,吸收更多的鹽分,更不利於耕種,族人的生活苦不堪言。

作物欠收的情況下,只能到海邊藻礁撿拾螃蟹、螺類,或在退潮後的潮池抓魚食用,冬季捕捉鰻魚苗,也有族人四處打工,也有轉型飼養牲畜等等。族人為求生計受盡苦楚,有部分族人返回故鄉往山林發展,或在海邊和山上兩地奔波。

1983年(民國72年)爆發高銀化工鎘污染事件,大潭農田大面積遭受污染,還有數十名泰雅族

石門水庫移民聚落─觀音大潭移民新村 (泰雅族聚落)|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/4fcgfUE

昔日美麗的大潭移民新村

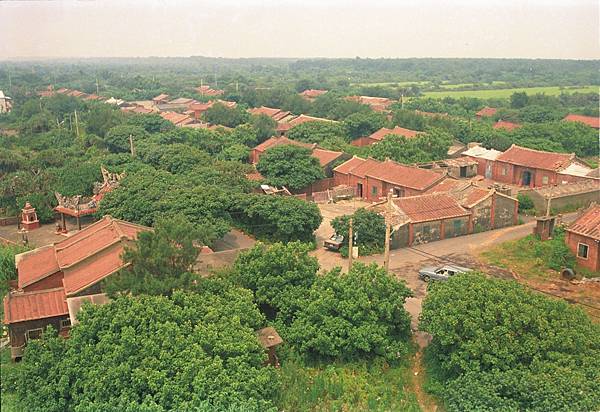

桃園觀音大潭(漢籍)移民新村,曾經如此恬靜優美,但其多舛的命運,彷彿遭受詛咒一般。這張大潭移民新村的照片,是紀錄片導演彭啟原先生於1991年(民國80年)所拍攝,照片呈現出當年村莊美麗的樣貌。

廿世紀中期,政府因興建石門水庫,將淹沒區移民遷移到大園、觀音的海濱安置。在時光的轉動之下,原本為闢地開墾而遭砍伐的防風林,村民栽植樹木,道路也從沙土泥地轉變成柏油路面;遠方翠綠的稻田,更是移民們歷經三十年漫長艱辛的開墾,才將荒地變良田。

移民們剛搬到濱海的大潭,發現這裡荒僻簡陋,各種公共設施都尚未就緒,自然環境也和原鄉相差很多。有些人因為新開墾的田地,收成不足,趁故鄉的田地還沒淹沒以前,種植些作物來補貼。往返於兩地之間非常耗時費力,單程五十公里左右的交通,只靠腳踏車代步,去一趟工作須居住二晚,隔天再騎回海邊的新家。

水庫移民江清添回憶說:「以前住在內山阿姆坪,後來搬到海口大潭,剛開始那幾年真的好不習慣,收成不好收入更不好,冬天風沙大,夏天沙子燒又燙,小孩子都要邊跑邊跳。客人來到家裡說:「你們這裡的小孩蹦蹦跳跳真是好有活力啊!」其實是地上好燙,燙到哀哀叫,根本站不住...,想起來好心酸哪!」

誰能想像?就在移民們好不容易克服了惡劣的環境,用心塑造出來的田園風光,竟在周邊工廠汙染毒害下,永遠消失。如今已被一片現代化工業風的景象所取代了。

昔日美麗的大潭移民新村|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/4eRlmKn

1956年政府開始石門水庫興建計畫,現在的石門水庫淹沒區,就是當年泰雅族卡拉社族人的生活領域,當時政府將卡拉社族人遷徙到大溪中庄新村,但在1963年遇到葛樂禮颱風,再度遷徙至觀音大潭新村,但之後又因大潭高銀化工鎘污染事件,第三度遷徙,不僅讓卡拉社族人四散各方,族人也不斷被迫遠離家園。

鄭市長說,當年的政府缺乏溝通、協調與規劃,以一紙命令完成徵收,在大水來臨時,族人只能匆忙告別家園,一車一車的匆促離開,再也沒有回到卡拉社,此外,當時政府承諾房子一坪換一坪、土地一分換一分,卻從未遵守,也使族人在大潭新村的耕作、居住條件,都與原本環境有很大的落差。

鄭市長又說,大潭新村卡拉社遷移的歷史必須繼續流傳,尤其紀錄片中許多現身說法的長輩,已不在人世。透過紀錄片的拍攝,能讓當年遷徙的記憶刻骨銘心、永生難忘,透過影像和訪談,也讓台灣有更多的反省,未來政府在做每項工作,應該真正的尊重人民,保護人民居住及生活的權利。

鄭市長表示,桃園是原住民族最好後盾,市府也一點一滴落實原住民族轉型正義,要讓原住民族第二代、第三代好好生活、工作求學。包括:市府推動社會住宅,依照《住宅法》規定,會保留一定比例給原住民族人,且市府重視卡拉社族人需求,將來卡拉社族人可優先承租,讓卡拉社族人的居住正義與歷史正義,可以同步實踐。

鄭市長指出,在「還我土地」政策方面,桃園市的原住民族保留地,共有1萬2,050公頃,只要有5年耕作的事實,就可以合法取得土地所有權。目前取得土地面積已有4,381公頃,占保留地土地總面積36%。另外,權利回復設定農育權、耕作權或地上權的有2,782公頃,兩者合計共7,163公頃,占保留地土地總面積59%。

鄭市長提到,大漢溪畔有阿美族人居住的崁津部落和撒烏瓦知部落,其中河堤外的撒烏瓦知部落被劃在行水區,市府協調水利署劃開,並協助鑿井、裝設小型過濾設備,讓族人有乾淨的水可以使用,持續改善部落的生活環境

大潭新村卡拉社遷移史紀錄片殺青 鄭市長:永銘記載卡拉社族人遷移歷史,落實轉型正義 https://bit.ly/48qFe4r

蘇秀娟和表哥王正德,是泰雅族卡拉社的後裔,因為石門水庫的興建和風災影響,他們印象中的童年,總是在老家復興鄉和大潭新村反覆遷移。舊大潭新村居民王正德說:「那邊沒有辦法生活,什麼都沒有辦法種植,我讀書的時候就這樣,一年級、二年級、三年級、四年級到最後在這邊畢業。」

現在隸屬大潭電廠和中油天然氣三接站的土地,已經設置鐵門阻擋,這裡是蘇秀娟童年的家,大潭新村的路口,十多年來,故鄉早已改變了它原有的樣貌。走小路,想重返兒時舊地,現在蘇秀娟還得繞道而行。

1970年代,桃園濱海開發工業區。新聞片段(1983.1.9)說:「由於這家化工廠,過去曾排放含高量鎘廢水,嚴重汙染了附近的農田和附近的居民,造成稻米成為鎘鎘米,居民罹患痛痛病。」卡拉社居民蘇秀娟說:「我記得有一次高銀爆炸,它鍋爐爆炸的時候,我們部落裡面的窗戶都被震破。」當時這群卡拉社後代,雖然發起抗議,但淨土卻無法復原。

1990年前後,居民三度搬遷到大溪、平鎮一帶,各自落腳再難重聚。之後,為了設立工廠和大潭電廠,觀音沿海的大批移民新村土地再次被徵收,家園樣貌一夕改變,再也回不到過去。隔著水塘的小路旁邊,一整排的鐵皮屋,隱身在大溪這個小社區的角落。這裡是部分卡拉社居民,租地搭建而成的聚會所,也是他們口中的「下部落」。

蘇秀娟說:「那是我們現在唯一,可以聊天的地方。如果說故鄉的話,我當然是大潭新村,因為我的所有的記憶都在那邊,雖然苦,可是大家都會互相幫忙,那種感覺是現在感覺不到的。」

記者蘇韋宣說:「民國49年設立的樹林國小,當時是為了解決移民學童,就近上學的問題。但近年來因為工廠設置林立,遷校的聲浪不斷,不過這裡仍然是遷村歷史,重要的地景之一。」移民新村人口逐年減少,但仍有居民盼望留住這片極富歷史意義的人文地景。草漯移民新村居民湯松霖說:「不管你去哪個移民新村,都會經過這個城門,這個牌樓。」

1962年設立的石門水庫移民新村牌樓,是時代的象徵。而當年官方配置的草漯衛生室,居民也積極爭取整修,成為未來活化的空間。湯松霖說:「總不能每次去都看樹林國小復興宮,連結草漯衛生室弄好之後,以後有一個亮點,包括整個草漯沙丘,整個一條龍式,很明確的景觀地帶。」

對這群移民新村二代來說,他們承載著上一輩艱辛打拚的生活記憶,更盼望能傳承先民胼手胝足的歷史。湯松霖說:「每一個人,對自己出生的地方,當然會有感情。水庫就要做了,以前的人不搬出去,根本沒辦法。」

面臨產業和自然環境的打擊,他們不得不延續一再重建家園的命運。蘇秀娟說:「建石門水庫之後,經歷了多少代,那個時候我的阿公爺爺,然後我爸爸再經過我,經過我的孩子。四代,每個人所想念的故鄉都不一樣,如果說還能夠在一起的話,那是最好的。」

數十年光景過去,石門水庫依然是桃竹地區,農工業重要水源。居民們歷經數度搬遷,家究竟在何處?再創產業一線生機,移民後代們,仍不放棄,各自努力重建記憶中的故鄉。遷村之後 何處是故鄉?|歷史那一刻|華視新聞雜誌 - 華視新聞網 https://bit.ly/3UllM34

石門水庫移民聚落─觀音草漯移民新村

觀音草漯移民新村,位於觀音區草漯里忠孝路濱海端(原桃園縣觀音鄉草漯村18鄰),是數個石門水庫移民村中最早遷入的聚落,遷入的時間約為1957~1963年(民國46~52年)間。第一批遷入29戶,後期有7戶再安置進來,合計有36戶。

依照流程規定,移殖戶先經過抽籤決定移殖區位置並興建房舍,辦理完耕地貸款後,再抽籤分配耕地。部分移殖戶的配租耕地,因整地困難,水源不足,在難以耕種的狀況下,自行將房屋及田地出售。也有因不符合移殖資格(原耕地面積過小,無法參與分配土地房舍),而向原移殖戶購買房屋或土地的案例。

部分農地因地勢較高,並處於水源管線末端,灌溉不易。移殖戶為了改良土壤利於耕作,會在耕地表層挖除一層砂土,一來降低農地高度,便於引水灌溉,再將原本含沙、鹽成分高的土壤予以清除。為了克服臨海耕地土質的問題,移殖戶經過數年的養土引水,逐漸形成耕地的規模。當時主要農作物仍以稻米為主,有時種植花生、玉米、甘藷及西瓜等季節性農作物,或另種植蔬菜以及養些雞、鴨、鵝及豬隻等牲畜來增加收入。

早期政府為美化移殖區之移民成果,特選定此區為示範場所,初期設置警察所、村辦公室、樹林衛生室、灌溉井及灌溉渠道等多項公共建築。官方本欲在此設置小學一所,但因樹林新村移殖戶抗議,而改設置在樹林新村。2020年訪查現況,村辦公處及警察所早已因火災燒毀,只剩下登記為歷史建築的衛生室。

此區有土地公廟一座,名為「新興宮」,是從石門水庫新柑坪淹沒區遷移過來的

石門水庫移民聚落─觀音草漯移民新村|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/3Uh000F

石門水庫移民聚落─觀音樹林移民新村

觀音樹林移民新村分為樹林移民新村及俗稱下樹林移民新村的兩個區域。

樹林移民新村位於觀音樹林里第18~21鄰(原樹林村第16~19鄰)範圍,觀音工業區東側、樹林國小旁。住戶是當初配合石門水庫興建的移民中的第二批,共計有51戶。下樹林移民新村指的是樹林里第22鄰(原樹林村第13鄰),今台61線西側(玉林路二段),觀音工業區西北角,移殖居民計21戶,是移民中的第三批。樹林移民新村有福德祠龍震宮,下樹林有上林宮,都是從石門水庫淹沒區搬遷過來的土地公廟。

兩處移民新村原配租耕地,分別因配合觀音工業區開發及政府造林政策等因素,已被徵收殆盡。下樹林移民新村的農地在1969年(民國58年)即被林務局徵收,種植防風林木;而樹林移民新村的農地也於1981年(民國70年)被徵收為工業區用地。

政府在規劃開發觀音工業區時期,未考量居民安置的問題,以致在地人口流失嚴重;工業區營運後帶來嚴重的空氣污染,也讓移殖居民難以忍受而相繼離去,間接造成樹林國民小學的學生人數大幅下降,全校學生不到百人,深深影響學校未來的去留。

石門水庫移民聚落─觀音樹林移民新村|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/4hjRAPK

石門水庫移民聚落─大溪中庄移民新村(泰雅族卡拉社)

石門水庫興建時期,政府規劃將桃園復興鄉,位處低窪淹沒區的泰雅族部落(霞雲坪、溪口台、合流、下奎輝、石秀坪、二坪、新柑坪、下高遶、石門)共計82戶居民,遷移到大溪中庄的「移民新村」(今大溪區中新里大鶯路1320巷)安置。

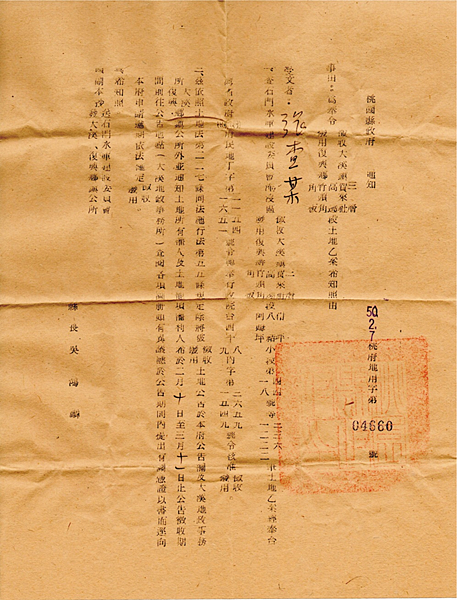

1963年(民國52年)2月19日,桃園復興鄉公所發出遷村公告後,「提醒」泰雅族人在三個月期限內,搬離家園前往新處所。政府在三年前即在中庄規畫興建住宅,此時也告一段落,但除了一座天主堂之外,沒有太多公共設施,村庄內佈滿石頭、泥沙,需要大力整治才能耕種。

中庄的田地因未開墾完成,無法全面栽種,許多泰雅族人,為了原鄉即將收成的農作而留守故居。同年5月石門水庫正式蓄水,7月范迪颱風來襲,淹沒區水位大漲,導致許多族人財物和牲畜被水沖走。

然而,就在族人相繼投入中庄的開墾之際,9月10日葛樂禮颱風來襲!驚人雨量導致水庫水位爆漲,需緊急洩洪應變,位在大漢溪邊的中庄移民新村,有半數房舍遭大水沖毀,族人狼狽逃離。年底,泰雅族移民遷往觀音大潭。

中庄移民新村在數年後,為了安置港澳移民和部分榮民的入住,已重作整修,大漢溪旁增建的堤防,讓後來的住戶們不用再擔憂水患,鄰近的中庄調整池還是著名的景點。

石門水庫移民聚落─大溪中庄移民新村(泰雅族卡拉社)|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/4eWWctG

石門水庫興建而被迫遷村的一群泰雅原住民。水庫移民係以原居石門水庫淹沒區msbtunux(大嵙崁前山群),是個相鄰多部落相鄰的泰雅人為研究對象社群,遷移前在有地域、族群、文化等多諸多共通性重認同基礎下,所產生的我群歸屬感與一體感,因而視為「社群」進行探討。這群移民為配合政府興建石門水庫之搬遷村政策,在一段長約三十餘年連續性的時間裡,前後共經歷三次遷移,並且分裂成不同的團體,在不同的空間中移動、適應環境改變;,研究發現,msbtunux泰雅社群文化發展,在遷移過程的各個時期之間,仍有延續性、連貫性與因果關係,不宜只單一切割出一個時期,或一個地區孤立地看。因此,傳統方法論上,以社群研究多固著於同一地域為條件的假設,對本研究案例並不成立,不僅如此,事實上仔細分辨,這期間社群存在的狀態,從「史」的角度敘述三次遷移過程看,在幾個不同時期內,社群性質、型態、範圍不斷有了改變,社群內部也有分裂成不同發展路線的現象,有的返山,有的是最後完全打散到平地各社區,成為個別家戶存在的狀態,部落集體共居的模式消失,但最終仍未失去其社群整體感。「認同」本身的變化與多層次是本移民社群值得深入觀察之處,正如謝繼昌指出的「文化的認同及族群的認同是多層次的」,「多層次」發展可用來描述這個社群的文化與認同狀態在這三十年間的變化,最初在msbtunux淹沒區的社群認同,是依賴血緣、族群性、共居地域所產生的「族群性認同」,遷移開始之後,由於受到連續三次遷移經驗影響,原來的族群性認同已由受迫經驗而強化,成為文化認同的基礎,是在原先較大範圍的族群性認同之下,具體分化為曾經共居在大潭二十多年,以「石秀坪」(日治時期所稱之「卡拉社」)象徵受迫群體「文化認同」的標誌,誠如謝繼昌綜合Astuti與Linnekin和Poyer的研究,人我區辨不一定來自祖嗣的關係,而可能來自做什麼、住在何處的共同經驗(謝繼昌2002:300)。 因此,本論文將這群,依性質區分為四個時期:賦予這些變化以未遷之前,由於是多部落分散在msbtunux區域範圍而稱「多部落分散性社群」、初遷大溪中庄新村時期的「多部落集中性社群」、續遷觀音鄉大潭新村時期的「裂解後多部落集中性社群」、以及大潭鎘污染公害之後住戶被強迫拆遷各自散居到城市不同角落的「二次裂解後多部落散處性社群」等。 本研究是以石門水庫淹沒區msbtunux泰雅人遷移史,探討社群經驗與文化變遷二個焦點主題。認為其中相當值得探究的是,因遷移而產生的受迫經驗與認同,以及與文化變遷之間的關係,由於遷移過程中,泰雅人察覺政府在遷移規劃及執行上似均有因「原住民」與生俱來的特殊身分,致配撥土地、安置地點、補償標準的處理上有民族身分上的出現「差別待遇」,導致經歷三次遷移,又因遷居之後經濟適應過程中,配撥耕地不適耕種,政府亦未輔導就業與轉作等,積累而遂產生集體的受迫意識經驗,惟隨著受迫經驗的累積,成員的集體感也隨著隨著經歷移住次數的不同增加,共同經歷的增多,而社群成員的集體感也產生內涵的強化,易言之,完整經過三次遷移,最後定居在大潭二十多年,二次最後裂解後散處性的社群,沒有共居地域的移民,集體感的經營較也返遷山的泰雅人更為迫切而顯著,我群意識也有更高的自覺,集體感最為深刻而顯著。 再從文化變遷的角度看,正因為遷移探討msbtunux社群泰雅人泰雅人面對淹沒與遷移的環境變動時,傳統文化與異文化之間相互激盪、交融的變局下,激發了gaga展現自我調節、適應與創新的能力。散居成員之間,憑靠著gaga實踐的力量,強化人群網絡,推促進行各種人際互動,透過內在結構與運作與緊密聯結,例如透過婚喪喜慶、清明祭祖、殺豬活動,乃至葬禮發產生了的撿骨及興建納骨塔等異於傳統禮儀的重大變遷。這些都透露出清楚地觀察到,了從傳統中創新gaga,維繫msbtunux社群認同的力量。 從散處性社群在不同區域、不同社會情境下所實踐的gaga的變遷過程觀察,本研究發現gaga作為社會規範的本質,具有「容許變動與創新」、「實踐」、「共負罪責與分享賜福的集體性」、「罪與罰的可替代性」等特性,使gaga與時俱進,呈現廣袤的內涵。本研究也指出,為了保存家族完整、我群繁衍,gaga在日常生活中實踐,具有跨越時空維繫家族的三個共通核心價值,分別是:不要遺棄老人(Laxi alah bnekis!)、不要忘了親友(Laxi yungi lpiumg)、不要忘了你的根(Laxi mungi buqin su!)。第一個「不要遺棄老人」充分展現utux信仰;第二個「不要忘了親友」,則是超越了親族血緣關係,發揮家族之間橫向聯繫的作用,凝聚我群的情感;第三個「不要忘了你的根」,具有縱向內聚家族的力量,同時依此觀念的實踐,自然會超越家族認同而產生民族認同。 在葬禮演變上,由於水庫遷移的環境的變動項影響,使得原本穩定而不易變化的文化系統,在與異文化交相滲透與交融,將外來文化元素,置入gaga的文化傳統,產生漢化的撿骨行為的劇變,行之多年後,在前述三個核心價值的作用下,更發展出「家族納骨塔」的興建,其後再經「文化傳播」過程的推動,逐漸影響未受水庫遷移影響的泰雅人,推促msbtunux葬禮的變遷的動力是源自於泰雅人的主動性。 推究這個區域葬禮的變遷係導源於是水庫遷村所衍生的現象,在眾多變遷中,葬禮的改變是直接導因於水庫興建,可以說是一個地區性的、特殊時空環境下的變異,但它也有可能是點的突破,經過長期傳播,而將全面地改變泰雅的喪葬文化,也可能只是地區性的文化突變,不構成全面性文化變異的可能,然而,這也將是日後探討文化變遷時,一個值得持續關注的問題與發展。 簡言之,從從本研究案例就石門水庫淹沒區msbtunux社群經驗的分析,往往可看出文化發展的軌跡,可以看出而文化變遷又常根源於社群經驗,或者說,社群經驗可以提供解釋文化變遷的脈絡,因此欲了解一個區域特殊的文化演變,不能不從具體的、個別的、特有的社群經驗來尋繹其發展過程。社群經驗與文化變遷--石門水庫淹沒區泰雅人移民史 | 苦勞網 https://bit.ly/3BO7cLg

石門水庫遷村史蹟 荒蕪在窮鄉

半世紀前淹沒區278戶遷至觀音鄉 政府設立「移民新村」牌樓 如今不到50戶 地方盼讓這段歷史長留

01:172012/10/16石門水庫遷村史蹟 荒蕪在窮鄉 - 地方新聞 - 中國時報 https://bit.ly/4hfALpp

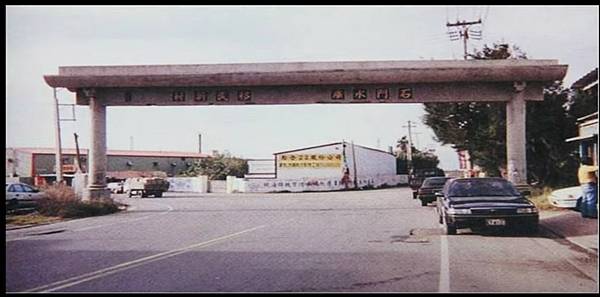

民國50年代政府為表彰石門水庫興建淹沒戶配合遷移,曾於觀音鄉設置移民新村牌樓(左圖);但早已荒圮,2個月前才由桃園縣府重修復舊(右圖)。(楊宗灝攝)

民國四十五年至五十三年間,政府興建石門水庫,當時曾將水庫淹沒區二七八戶居民遷至觀音鄉樹林及草漯村居住,名為「移民新村」。而今,二七八戶只剩不到五十戶。地方文史工作者認為,石門水庫是台灣近代史最重要的建築象徵,當年這些住民為了配合政府政策犧牲奉獻,希望政府重視文化保存價值,讓這段歷史長留地方。

政府感念這些移民犧牲奉獻的精神,民國四十九年陳誠副總統特別設立牌樓,民國五十一年當時的桃園縣長吳鴻麟設立紀念碑。不過歷經歲月摧折,而今牌樓荒圮,碑文佚失,直到兩個月前縣府才以三百萬元加以重建復舊,立在觀音鄉忠孝路與新村路二段交叉口旁供人憑弔。

移民新村第三代湯松霖說,當時政府以配耕方式,希望讓新移民自力更生。無奈觀音當地生活環境貧瘠,政府配耕地不敵工業區開發徵購廠房用地誘因,新村居民迫於現實壓力,只得變賣土地遠走他鄉。

湯松霖說,當年移居觀音二七八戶中,目前只剩不到五十戶,絕大多數新移民都已遠走他鄉。

盡管移民新村早年榮景已不復見,不過地方仍希望以「文化館」模式,保留當年點滴文獻紀錄。長期投入新村文史蒐集的湯松霖說,目前在樹林、草漯一帶仍保有當年閩式「一條龍」建築,規模完整堪稱桃園縣之最,無奈文化局多次會勘,認定地方缺乏人力管理,至今毫無下文。

湯松霖說,石門水庫是台灣近代史最重要的建築之一,水庫庫區雖在,但當年移民們配合政府政策遠走他鄉的精神,卻只留在後人的記憶中。希望政府能重視文化保存價值,讓這段歷史能長留地方。

石門水庫興建遷移卡拉社部落 鄭文燦:會還給族人公道

山地原住民籍議員蘇志強要求市府還給卡拉部落族人公道。(記者謝武雄攝)

石門水庫興建遷移卡拉社部落 鄭文燦:會還給族人公道 - 生活 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3BRkRkR

2018/05/18 21:37

[記者謝武雄/桃園報導]民國46年,當局為興建石門水庫,將復興區卡拉社部落遷村至大溪區中庄,之後因淹水被遷到觀音大潭新村並稱為移民新村,未料發生鎘污染事件而四散;山地原住民籍議員蘇志強今日在市政總質詢時,呼籲市府正視泰雅族卡拉社部落歷史及三度遷移問題,儘速幫卡拉社部落族人建立自己的家。

市長鄭文燦表示,對於卡拉社部落遷村目前有兩個方案,其一是大溪區中庄部分,由於土地費用高達7億元較不可行,另個方案則是在大溪區原住民會館旁的住宅區土地興建住宅,這部分土地是屬於台灣石門農田水利會所有,由於水利會未來會成為公務機關,石門農田水利會也原則同意,目前和原民會、石門農田水利會進行三方協商中。

蘇志強說,泰雅族卡拉社部落於46年遷移至大溪中庄後,未料52年碰到葛樂禮颱風大水,卡拉社族人再度被遷到觀音大潭新村,之後72年發生鎘污染事件,卡拉社部落再度被迫遷村,如今分散到桃園各鄉鎮。

蘇志強說,他就是當年被迫遷村,在大潭新村成長的卡拉社族人,回頭看看這段遷移史,讓族人非常難過,如今復興區居民享用石門水庫回饋金同時,當初奉獻土地的卡拉社部落族人還是居無定所,市府是否應該還給他們一個公道。

蘇志強要求,未來,興建原民社會住宅大約需要300戶,希望針對移民歷史進行調查,原本居住在水庫集水區的居民一起找來說故事,聯絡感情。

石門水庫興建遷移卡拉社部落 鄭文燦:會還給族人公道 - 生活 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3BRkRkR

石門水庫移民新村牌樓

石門水庫移民新村牌樓位於觀音忠孝路與新村路路口,是觀音草漯移民新村的入口意象,是能彰顯遷村歷史,少數僅存的建築。從1962年(民國51年)興建落成後,期間因為配合工業區開發及道路拓寬工程,經過三次的修改和遷移,逐漸變成如今的樣貌。

1960年代,一群原本生活在大漢溪周圍的住戶,配合政府興建石門水庫的需求,移居至此(觀音草漯移民新村)。在這個原本風沙飛揚,土地乾旱的新住所,辛勤開墾了一、二十年,總算漸入佳境。

1980年代,政府為經濟轉型和提升投資環境的政策下,在桃園大園、觀音、新屋等濱海地帶,開發多處工業區。水庫移民又一次必須為了國家經濟發展的大局,忍受建設伴隨而來的土地和水源污染問題,休耕、徵收、再遷移…,帶給已安居於此地的移民們,一次又一次的生存衝擊。

2010年(民國99年),桃35號(草漯忠孝路)拓寬工程,於「石門水庫移民新村」紀念牌樓處舉行開工典禮,桃園境內各級民意代表親臨與會。居民在開工簡報得知,原「石門水庫移民新村」紀念牌樓,將在道路拓寬工程中拆除。由於官方在未與移民住戶溝通協調的前提下,便想將這座象徵水庫移民事件的建築棄毀,此舉猶如抹消移民們先前所做的犧牲,當場引發眾人不滿。

在移民代表在發動聯署和陳情之下,官方同意拆除舊牌樓後,會依原有的外觀重建,且在2012年(民國101年)8月15日辦理落成啟用典禮,石門水庫移民新村牌樓遂得以保留。

石門水庫移民新村牌樓|國家文化記憶庫 2.0 https://bit.ly/4fbCzh4

-------------------

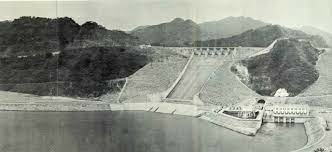

石門水庫1964年完工,如今已有58年歷史。它曾經是東亞第一大壩,更兼具灌溉、發電、給水、防洪等效益,但您知道嗎?這項工程背後,卻隱藏著兩千多位居民,家園被水淹沒的心酸故事。當年為了興建石門水庫,有278戶不得不接受土地徵收,遷移到觀音沿海一帶重建家園,也自此開啟了許多人的家園遷徙故事,歷史那一刻,帶您回顧。

光復後,新的水利設施不斷地興建,增加灌溉面積促進農業生產,例如規模龐大的石門水庫。草漯移民新村居民黃張寶蓮說:「我們是民國47年搬過來的,你沒有來就沒有了,地沒有錢也沒有,勉強一定你要來,那時候沒有來要去哪裡。」

今年74歲的寶蓮阿嬤,遷村當時她只有10歲。黃張寶蓮說:「那時候家當都放在外面,那個水都堵起來啦,要拿東西也沒辦法拿。東西搬來這裡,放在外面再找師傅來幫我們蓋房子。那時候我們什麼都搬過來,邊住邊蓋邊哭啦。」至今仍沿用的木門,這是他們僅存對老家的記憶。

第一批安置居民一共29戶,寶蓮阿嬤一家是其中之一,他們率先從桃園大溪的山邊,來到觀音海邊的草漯移民新村。黃張寶蓮說:「我們那裡是大灣坪第四鄰,我們那裡才八戶而已,三戶搬過來,只有三戶喔。他有載我們來這裡看,五個人八分地,六個人一甲地,抽籤抽你的房子在哪,房子是抽籤地也是抽的。」

60多年過去,他們對早年的生活記憶已經模糊,現在圍繞村莊還偶能遮蔭的稀疏樹林,全都是移民親手築起的家園。搬遷補助款不足,蓋房子的錢從哪裡來?凡事都得自己想辦法。黃張寶蓮說:「哪有公平,九千塊蓋那個房子,生活費都沒有都靠自己啦。有啦有補助,那個田被他徵收,有補助一點啦,蓋也不夠要自己再想辦法籌款。」加上海邊的田地鹽分高,種不出高經濟價值的作物,收入有限,維持生計都有困難。

搬遷當時,阿嬤的年紀還很小。遷村的歷史,我們只能從更年長的居民描述來拼湊全貌。草漯移民新村居民湯先生說:「搬家那時候,我們是去當兵,二十幾歲。」在1958年遷村當時,沒有獲得土地補償。加上老家的田地在水庫蓄水之後,連同家屋一併淹沒。在生活無以為繼的情況之下,1969年他們舉家搬遷到草漯移民新村。

湯先生說:「我十六、七歲的時候,民國46年6月30日他們開會,說7月1日要開工,國曆6月30日沒有開戶口的,就沒有權利配土地。」在湯家移民二代湯松霖的帶領下,我們重回石門水庫的老家,一趟大約50公里的路程,不長不短,卻切割了兩個世代對故鄉的記憶。

這些年來,在石門水庫的枯水期,湯松霖都會帶著村中長輩,重新踏上被外界稱為「夢幻大草原」的新柑坪,也是他們的老家,日夜思念的故土。湯松霖說:「今天水庫水位241米就看不到,要230米才有辦法。那以前整排都是新柑坪,台階地形,房子都蓋在靠近山腰下面。」

1964年,石門水庫完工之後,上游的集水區範圍高達1024公頃,所有標高250公尺以下的區域,包含新舊柑坪、大溪坪、阿姆坪等等,都成為水下世界,總計影響2870人。根據石門水庫建設誌的紀錄,整個淹沒區共有416戶。但是扣除掉其他因素,最後只剩下278戶,分成五批先後移往草漯新村、樹林、下樹林新村、大潭新村,大崙尾、大園圳股頭、許厝港,還有82戶泰雅族經協商,移往最靠近的大溪中庄。

石門水庫管理中心主任林弘毅說:「有四種不同的房屋型態,他們所建設的村子,基本上包括醫療、警察單位等等都有配置,整個就是一個村落的型態。」

水庫浩大的開發工程,大幅改變山川地貌,成全經濟和安全的背後,是來自居民離鄉的犧牲。林弘毅說:「桃園地區因為是台地,農民在耕種的時候是很缺水的。真正主要的推力是民國43年時,發生了一個大旱,地方的官民組成石門水庫促進委員會。」

興建之初,石門水庫成為東亞第一大壩,卻在啟用前一年面臨巨大考驗。1963年9月強颱葛樂禮來襲,石門水庫水位激升,啟動首次洩洪。林弘毅說:「颱風發生在9月11日,我們說石門水庫的911事件。那一次很快,在21個小時之內上升了快30公尺,逼近到壩頂。當時水上來的時候,就只能把門打開,因為水是持續在往上升的,土石壩就是不能讓它溢頂,只要溢頂,這個土石壩可能就會毀掉。」

石門水庫挺過潰堤危機,卻意外引發下游中庄新村的水患,這裡的居民才剛安頓,就得二度遷徙到大潭新村,彷彿在石門水庫興建之後,移民們就此開啟世代流浪的宿命

石門水庫 被水淹沒的家鄉|歷史那一刻|華視新聞雜誌 https://bit.ly/3Uhm3UN

---------------------------------------------

後人飲水,莫忘前人犧牲-1958年石門水庫大移民

2024/07/13

石門水庫淹沒區居民移民完成紀念碑

石門水庫淹沒區居民移民完成紀念碑

過去,桃園與新竹湖口一帶,時有旱情,你若有空到這些地方的宮廟逛逛,會發現這裡的神明有個很重要的業務,就是祈雨。所以,這裡的田地就是俗稱的看天田,農民苦不堪言。

即將進入廣告,捲動後可繼續閱讀

為什麼會看到廣告

1955年,為防洪、灌溉與民生用水的需求,新竹、桃園二縣議員到處奔走(其中包含吳志揚之祖父吳鴻麟,後來當上桃園縣長),終促使政府成立石門水庫建設籌備委員會。

此委員會以副總統陳誠為主委,臺大教授徐世大為總工程師,並有美國高壩工程權威薩凡奇博士協助。

破土典禮當天,桃園、新竹兩地農民歡天喜地,大放鞭炮,豎立牌樓,還有公司為慶祝石門水庫破土,放假一天的,前往觀禮的民眾遠遠超出預期,導致主辦單位臨時換了更大的場地,還是十分擁擠,坐在圍牆上的,爬到樹上觀禮的比比皆是,就可知兩地居民有多需要水了。

興建過程中還有番外篇,當時被軟禁的孫立人將軍,因曾經在普度大學研究過工程學,請陳誠副總統代為轉告蔣總統說:

「如果我能以一位工程師的身份獻身於正在興建中之偉大石門水庫工程,則我將樂於服務。」

雖只有簡單兩句話,但軟禁已久的孫將軍那悸動的心,可深深體會。惜哉,一代將才竟如此際遇......

石門水庫1964年完工,當時為遠東第一大水庫,共耗資32億元,其中19億為美援。

此建設造福一方百姓,農民不用擔心水源,自然感謝政府德政,不過,在集水區世代居住的居民就是另外一番心情了。

水庫建立後,共計淹沒1056公頃土地,範圍內居民當年共分五批遷移(1958~1963年),政府為之建設住宅,分給田地,發放補償金,建設衛生所、學校等公共設施。沒有他們的犧牲,就沒有現在兼具民生、產業及觀光功能的石門水庫。

當時的安置,考慮到族群不同,共分兩移民村,第一移民村為「平地人」,第二移民村為「山地人」,1962年底舉行落成慶祝大會,陳誠親臨主持,不過當時他的健康似乎已經不好,據說是最後一次在公開場合亮相。

位於觀音樹林,整修後的移民新村牌樓

zoomable

位於觀音樹林,整修後的移民新村牌樓

話說有田有新屋,還有公共建設一次到位,第二移民村居民還因為是以原住民為主體,甚至建有教堂,1962年落成時,蔣宋美齡親臨剪綵。一切看來似乎其樂融融,實則不然,要找到這麼大塊地安置居民,一定不可能是什麼太好的地,第一移民村位於觀音海邊,居民原本住在大溪山上,從山民變海民,耕地貧脊鹽分高,不可能種什麼太好的作物,生計馬上面臨問題,而且祖祖輩輩都是山民,想討海也沒有相關技術。

第二移民村以泰雅族為主,位於中庄,倒是離石門水庫不算太遠,結果1963年葛樂禮颱風來襲,石門水庫水位不斷上漲,便開始了首度洩洪,結果把前一年才剛遷過去的移民村又給淹了,只好再遷到大潭。

真相永遠沒有政府說的那麼美好。1966年,有59名原住民到縣政府陳情,因為大潭一帶土壤貧脊,不適合耕種,要求補助土壤改良費用每戶三千元。而第一移民新村因政府在桃園沿海開發工業區,原本貧脊的土壤雪上加霜,遭受工業汙染,人口不斷外流。1992年,居民因無法忍受汙染,要求政府協助他們遷村,成了台灣環保史上第一次,因汙染主動要求集體遷村的例子。問題是,能移去哪?

有居民向記者提起老家和新村的差別,舉了幾個例子,比如在老家想燒柴,山上處處有柴可撿,也沒人管。搬到海邊後,想到防風林撿柴,結果被林務局移送法辦。也有居民說,剛搬來的時候,每天都是走路出門,跑步回家。

因為當初剛搬到海邊,沒什麼經驗的山上人,早上光赤腳出門,下午要回家的時候,被路上的沙子燙到受不了,只好又跑又跳的回家。

小小例子,道盡離家背井,無謀生技能,適應不良的無奈。

2010年,觀音草漯忠孝路欲拓寬,居民在聽取政府簡報後方知,「石門水庫移民新村」紀念牌樓,將在道路拓寬工程中拆除。居民不願意這個當年他們為政府做出犧牲的證物,就這樣消失,於是發動發動聯署和陳情,後經施工單位同意道路拓寬工程結束後,予以復原。

不過,我到現地一看,似乎跟老照片裡的牌樓差很多。

目前能見證移民史的地景,除牌樓外,還有衛生所、樹林國小和復興宮,其中衛生所已經被列為歷史建築。

看看石門水庫移民,想想目前航空城,我們在享受重大建設便利的同時,莫忘前人苦,飲水要思源啊!

後人飲水,莫忘前人犧牲-1958年石門水庫大移民 | 樂風的民藝筆記的沙龍 https://bit.ly/3A5EAfV

-------------------------------------

台灣各地充斥有趣的移民村歷史,今天才聽到桃園觀音也有一處石門水庫移民新村,故事與石門水庫興建有關,以當時背景,興建水庫不是件簡單的事。1956年時,台灣仍處於二次世界大戰後的百廢待舉時期,不過,由於大漢溪上游陡峻,無法涵蓄水源,延及下游各地區常遭水旱之苦,在美國支援下,政府花了新台幣32億元,在桃園市大溪區與龍潭區、復興區、新竹縣關西鎮之間,花費8年完成水庫興建,一舉達成灌溉、發電、給水、防洪、觀光等效益。這是後代宣稱的黃金十年。石門水庫位竣工於1964年,滿水位時海拔高度為245公尺,水體面積可達8平方公里,建成時是全亞洲最大的水庫。時至今日石門水庫仍是北台灣200多萬戶家庭的飲用水來源,水面上還漂浮著8座負責監測水質的小浮台。

副總統陳誠先生為石門梅民新村剪綵

副總統陳誠來到於桃園縣觀音鄉樹林石門水庫淹沒區的第一移民村舉行移民新村慶成大會並為新村剪綵暨紀念碑揭幕。

雖然當地的地面是沙礫滿佈,雜草蔓生,但仍是村民期待的新村落。

先從移民村所在的樹林國小歷史談起:

樹林國小座落於桃園縣觀音鄉樹林村,回溯歷史,於民國四十九年時(1960年),為配合政府開發新的活水源頭----石門水庫,而行遷村設校之壯舉,將貯水區上游—阿姆坪的居民,遷徙至觀音鄉安置,也因此才有「石門水庫,移民新村」,即「樹林新村」之名;同時為便於兒童就學,特於同年三月成立「草漯國民小學樹林分校」,並於同年十二月獨立設校,從此開啟樹林國小之教育新里程。

創校初期,蓽路藍縷,荒涼簡陋,幸蒙政府推展地方教育之德政及熱心教育地方人士全力支持下,在首任校長古恩通先生及全體老師的努力下,校務蒸蒸日上,各方面頗有績效,全盛之時達到十二班的中型學校。然於民國六十四年時(1975年),政府為配合國家經濟建設,編訂觀音工業區,本校百分之八十的學區被編入工業區,所有居民必須遷村,因而學生數遽減,如今僅剩六班,學生數一百多人的迷你學校。

相較市區學子,此地學子雖有廣大的遊戲空間,但更需要拓展文化視野,增加學習資源。這裡的家長大都忙於生計,致使無暇參與學校相關親子活動,但近兩年來在校長及全校同仁努力之下,家長已經慢慢關心學子的課業,並陸續參加學校辦理之各類活動。

本校校地共計2.1066公頃,學生活動空間寬敞,校園花木扶疏,環境清幽。唯因地處海邊,海風長年吹襲,諸多遊戲器材、教室設備易鏽化破爛,不堪使用,讓校園更顯空盪,但在校長帶領同仁努力之下,努力爭取各項經費,積極營造優質的校園環境,以利教學活動之進行。

石門水庫移民新村在觀音

石門水庫移民新村牌樓位於觀音忠孝路與新村路路口,是觀音草漯移民新村的入口意象,是能彰顯遷村歷史,少數僅存的建築。從1962年(民國51年)興建落成後,期間因為配合工業區開發及道路拓寬工程,經過三次的修改和遷移,逐漸變成如今的樣貌。

1960年代,一群原本生活在大漢溪周圍的住戶,配合政府興建石門水庫的需求,移居至此(觀音草漯移民新村)。在這個原本風沙飛揚,土地乾旱的新住所,辛勤開墾了一、二十年,總算漸入佳境。

1980年代,政府為經濟轉型和提升投資環境的政策下,在桃園大園、觀音、新屋等濱海地帶,開發多處工業區。水庫移民又一次必須為了國家經濟發展的大局,忍受建設伴隨而來的土地和水源污染問題,休耕、徵收、再遷移…,帶給已安居於此地的移民們,一次又一次的生存衝擊。

2010年(民國99年),桃35號(草漯忠孝路)拓寬工程,於「石門水庫移民新村」紀念牌樓處舉行開工典禮,桃園境內各級民意代表親臨與會。居民在開工簡報得知,原「石門水庫移民新村」紀念牌樓,將在道路拓寬工程中拆除。由於官方在未與移民住戶溝通協調的前提下,便想將這座象徵水庫移民事件的建築棄毀,此舉猶如抹消移民們先前所做的犧牲,當場引發眾人不滿。

在移民代表在發動聯署和陳情之下,官方同意拆除舊牌樓後,會依原有的外觀重建,且在2012年(民國101年)8月15日辦理落成啟用典禮,石門水庫移民新村牌樓遂得以保留。

移民村長怎樣?

觀音草漯移民新村,位於觀音區草漯里忠孝路濱海端(原桃園縣觀音鄉草漯村18鄰),是數個石門水庫移民村中最早遷入的聚落,遷入的時間約為1957~1963年(民國46~52年)間。第一批遷入29戶,後期有7戶再安置進來,合計有36戶。

依照流程規定,移殖戶先經過抽籤決定移殖區位置並興建房舍,辦理完耕地貸款後,再抽籤分配耕地。部分移殖戶的配租耕地,因整地困難,水源不足,在難以耕種的狀況下,自行將房屋及田地出售。也有因不符合移殖資格(原耕地面積過小,無法參與分配土地房舍),而向原移殖戶購買房屋或土地的案例。

部分農地因地勢較高,並處於水源管線末端,灌溉不易。移殖戶為了改良土壤利於耕作,會在耕地表層挖除一層砂土,一來降低農地高度,便於引水灌溉,再將原本含沙、鹽成分高的土壤予以清除。為了克服臨海耕地土質的問題,移殖戶經過數年的養土引水,逐漸形成耕地的規模。當時主要農作物仍以稻米為主,有時種植花生、玉米、甘藷及西瓜等季節性農作物,或另種植蔬菜以及養些雞、鴨、鵝及豬隻等牲畜來增加收入。

早期政府為美化移殖區之移民成果,特選定此區為示範場所,初期設置警察所、村辦公室、樹林衛生室、灌溉井及灌溉渠道等多項公共建築。官方本欲在此設置小學一所,但因樹林新村移殖戶抗議,而改設置在樹林新村。2020年訪查現況,村辦公處及警察所早已因火災燒毀,只剩下登記為歷史建築的衛生室。

此區有土地公廟一座,名為「新興宮」,是從石門水庫新柑坪淹沒區遷移過來的。

移民新村創造了歷史建築

草漯衛生室在1959年(民國48年)完工後,交由桃園縣政府衛生局派員接管,並撥付新台幣10萬元,供作購置設備及藥品之用。另外在大潭移民新村、中庄移民新村兩處,設置巡回藥箱,以應居民需要。

衛生室早期由觀音鄉衛生所負責管理,並由桃園縣政府衛生局派駐保健人員,擔任預防注射及簡單醫療工作。但隨著時代變遷,醫學進步,公衛醫療的重心移轉至觀音衛生所或更大型的醫院,日漸失去設置的功能,在2011年(民國100年)後已閒置不用。

歷經多年,警察所和村辦公室都因遭受火災而拆除,只剩下衛生室這棟充滿歷史記憶的建築。附近移民住戶不忍任其敗壞,除了自發性前往清掃,更積極奔走陳情,希望透過當時桃園縣政府相關單位,撥款復修並活化利用,但未獲官方支持。最後,在不得已的情形下居民發動連署提案,將衛生室提報為文化資產,桃園市政府文化局終於在2017年(民國106年)4月6日公告其為歷史建物。

如何解讀這段歷史?如何將其融入地方發展?如何從中找到發展動能,這是有趣的提問。

石門水庫歷史

戰後初期台灣通貨膨脹嚴重,政局不穩,以當時政府財政狀況要興建石門水庫極為困難,美援是當時石門水庫工程計畫得以實現之重要關鍵。民國44年5月完成「石門水庫工程定案計畫報告」後,石設會隨即送往美國提出美援申請,45年4月由美國國際合作總署及國會批准。

依據臺灣省石門水庫管理局民國63年的償債計畫,石門水庫建設總經費折合新台幣約為33.90億元,其中美援貸款約19.02億元(包括美金3,590萬元、新台幣4.62億元),占56.1%;另非美援貸款折合新台幣約10.97 億元(包括美金105萬元、新台幣10.55億元),占32.4%;餘為政府籌款補助約3.90億元,占11.5%。

依美援要求,該經費須運用於美國工程顧問公司、購置永久性設備及施工機具等,因此有後續與美國提愛姆斯(TAMS)及莫克(MK)公司簽工程服務合約,石門水庫主體工程之設計、檢驗及施工,即在美籍顧問指導下完成。

行政院於民國44年成立「石門水庫建設籌備委員會」,由時任副總統兼行政院長的陳誠兼任主任委員。民國45年7月「石門水庫建設委員會」正式成立,仍由陳誠兼任主任委員,經濟部政務次長徐鼐擔任執行長、徐世大擔任總工程師,石門水庫建設計畫於此正式啟動。民國47年8月第二任主任委員由農復會主委蔣夢麟接兼,直至民國53年6月計畫結束。1963年10月石門大圳竣工通水。

桃園的移民村: 樹林新村-台中學研究中心|痞客邦 https://bit.ly/40cZKn0

滄海桑田—石門水庫的興建與聚落變遷__臺灣博碩士論文知識加值系統

滄海桑田—石門水庫的興建與聚落變遷__臺灣博碩士論文知識加值系統

桃园复兴乡前山部落泰雅人的抗日斗争 - 台湾抗战老照片 - 抗日战争纪念网

桃园复兴乡前山部落泰雅人的抗日斗争 - 台湾抗战老照片 - 抗日战争纪念网

1019-2024 石門水庫移民村+草漯石門水庫移民新村衛生所-歷史建築+桃園大圳供養塔+相簿 https://photos.app.goo.gl/CAATfT23h3m8bLn8A