國內僅見 台南清代瓦漏窯列指定考古遺址

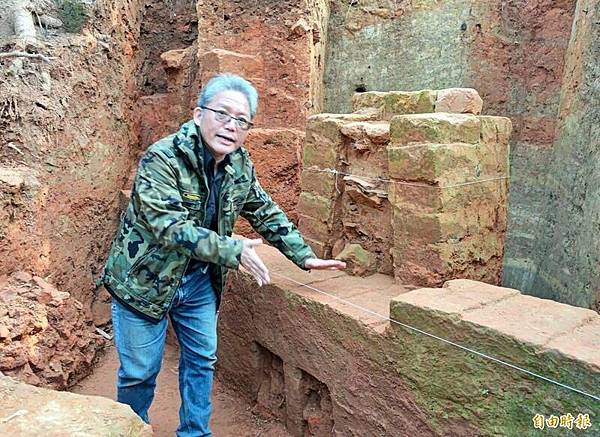

關廟清代保東窯出土,市府通過審議,列為指定考古遺址。(記者吳俊鋒攝)

國內僅見 台南清代瓦漏窯列指定考古遺址 - 生活 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3ZUB6a0

2025/07/01 11:31

〔記者吳俊鋒/台南報導〕台南關廟埤子頭段的保東窯,在歷時4年的搶救行動後,近來由市政府列入指定考古遺址,正式確立文化資產的身份,是國內目前僅見較為完整的清代瓦漏窯結構,彌足珍貴。

保東窯從疑似場域的列冊追蹤,到挖掘出土,近來終於通過審議為指定考古遺址,地方雀躍,也期許現址能擴大規劃成文化園區,落實維護、管理。

該遺址就在關廟埤頭里與歸仁媽廟里交界處,位於鹽水溪上游河畔附近,屬私有土地,最初由文史工作者徐世和發現,他認為應是傳聞中的清代保東窯,推動公部門介入調查。

徐世和4年前結合有志之士張清泓等人組成保大文化行動聯盟,並串連學者、民代,凝聚各界力量,發起搶救,市府現勘後,先列冊追蹤。

張清泓說,其實遺址原本位置偏僻,被埋在土裡,現場雜草叢生,對外出入只有羊腸小徑,人煙稀少,附近農民常見到散落的瓦、陶等碎片,但也沒看過真正的窯爐 ,只聽聞老一輩傳言。

後來當地新闢的保順路完工,正好經過遺址旁,車流往返頻仍,加上土地產權轉移,是否遭開發破壞,令人憂心,加速搶救行動;文資處完成「埤子頭Ⅱ遺址調查研究計畫」提案,向中央爭取補助,去年展開考古、挖掘。

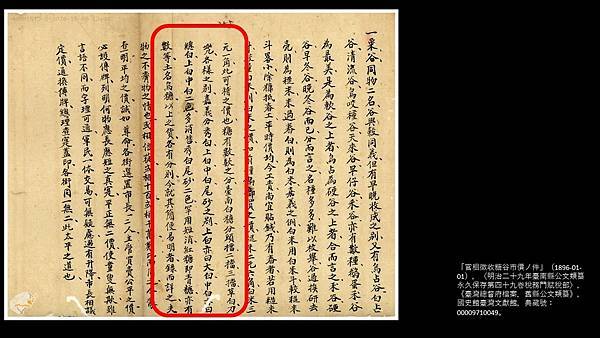

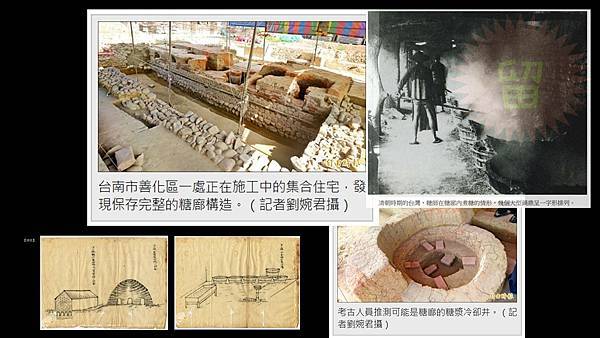

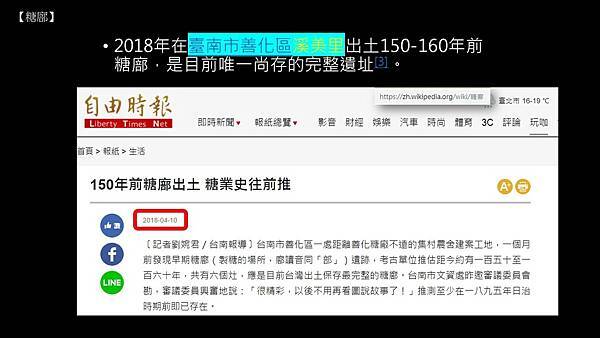

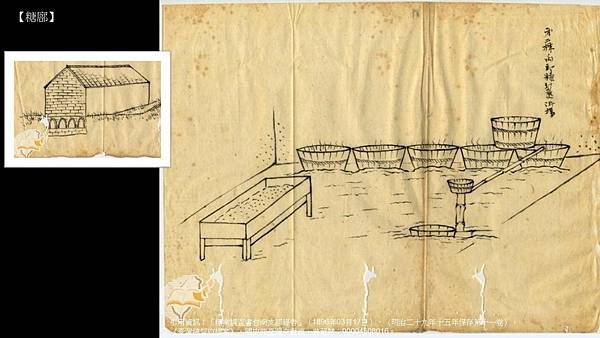

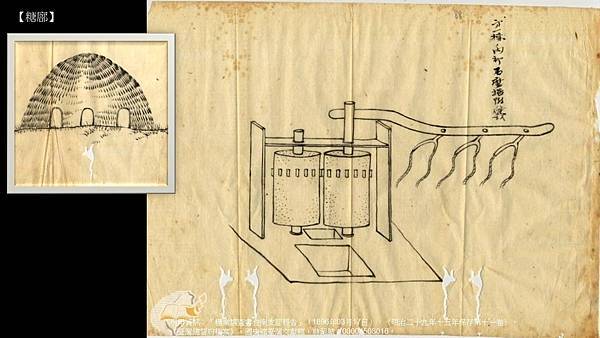

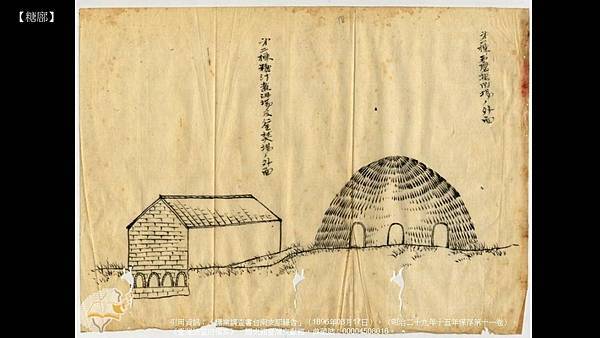

挖掘工作告一段落,今年農曆春節後發表,從現場出土的遺構碎磚,以及密集糖漏堆積層,研判是典型的「半倒焰式窯爐」,現在僅剩尾部,前端可能已破壞,疾呼保存;6月初,文資處召開審議會,正式列入指定考古遺址。

現址下方約3米處,還挖到了灰黑色陶片,堆積厚度20公分左右,屬於新石器晚期大湖文化層,也印證了行動聯盟當地人根據史料記載所提出的考古訴求。

張清泓建議,清代保東窯既已「重見天日」,就不應再繼續被「埋沒」,底下還蘊含豐富的史前遺物,有持續考古的必要,釐清完整的範圍,全力維護,並以文化園區的規格進行規劃,結合許縣溪流域的自然生態,推動地方的特色發展。

參與挖掘、探勘的台南藝術大學教授盧泰康強調,這是國內現階段唯一可見清代瓦漏窯的完整遺構,除了當地有志之士的努力之外,也顯見官方對於文資保護的重視,避免中北部有些縣市類似遺跡因相關部門漠視而遭蓄意破壞的憾事發生。

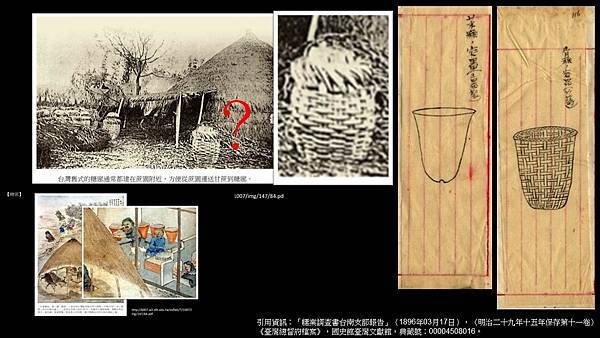

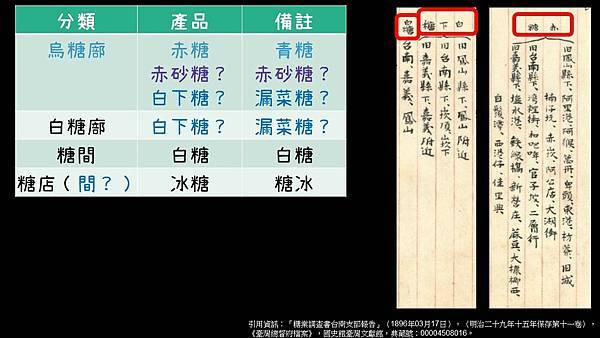

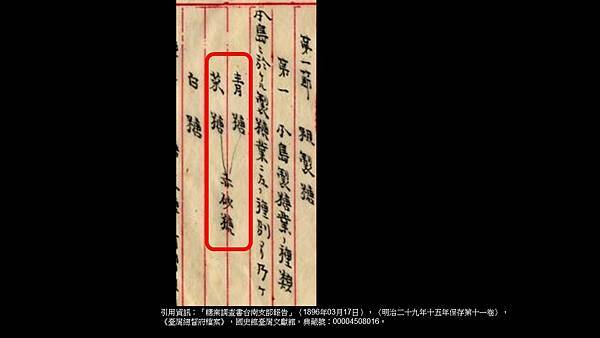

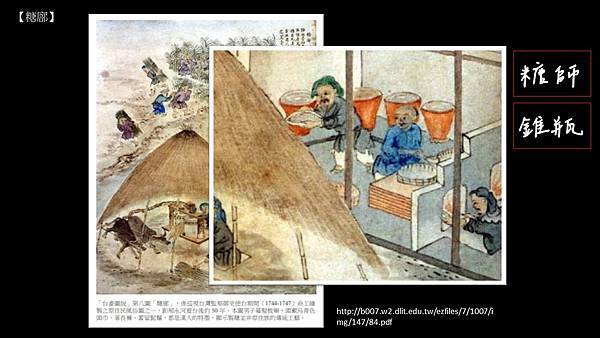

對於遺址的重要性,盧泰康說,雖然出土物以不完整碎片居多,但仍可判別是「漏罐」、「藁座」等無釉陶器,為典型專業生產製糖工具的瓦漏窯;在國內之前僅見於文獻史料,各地都只留其名,並無實體,這次關廟埤子頭段的考古工作,堪稱重大發現。

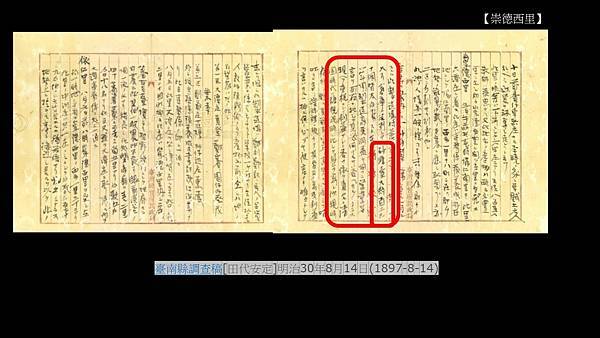

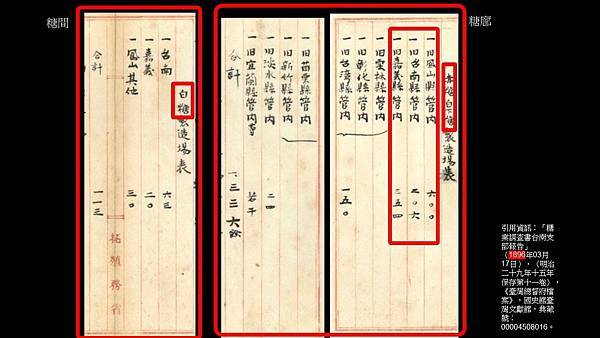

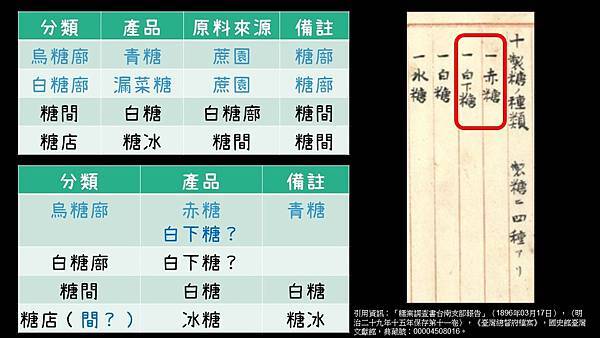

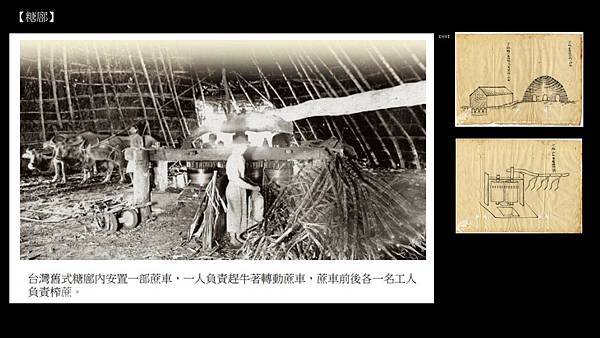

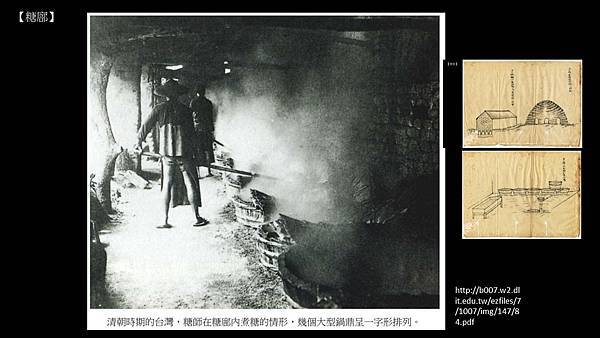

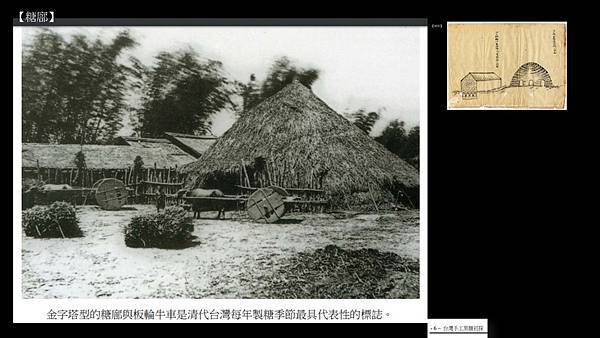

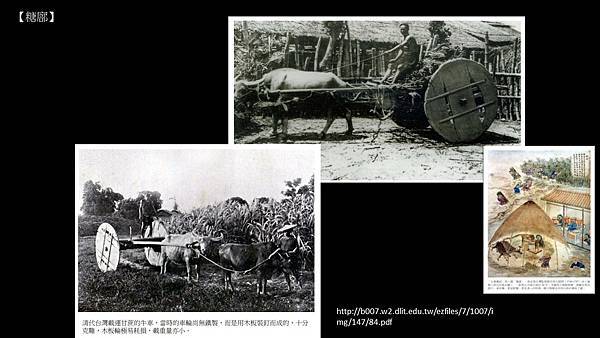

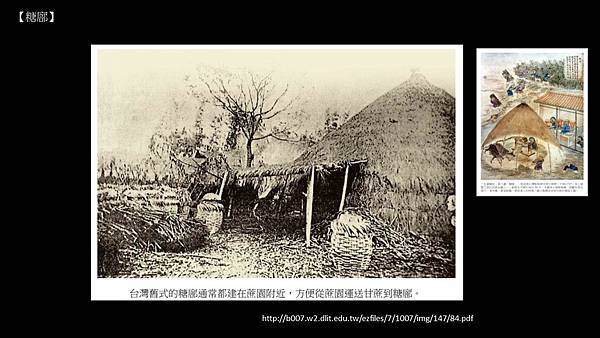

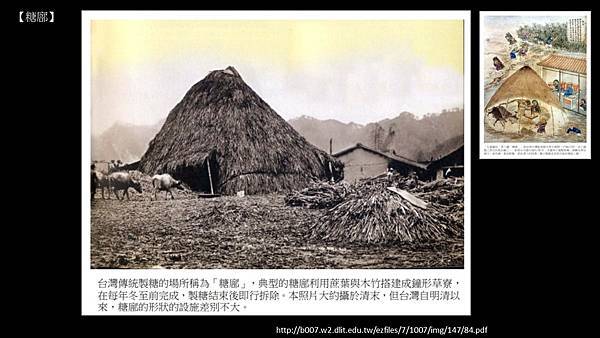

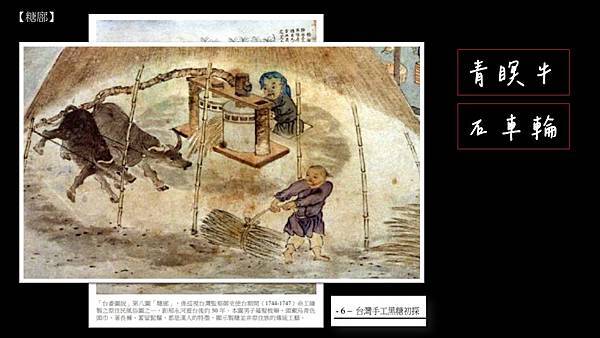

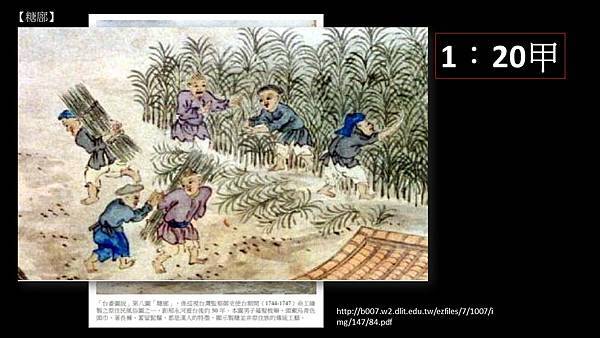

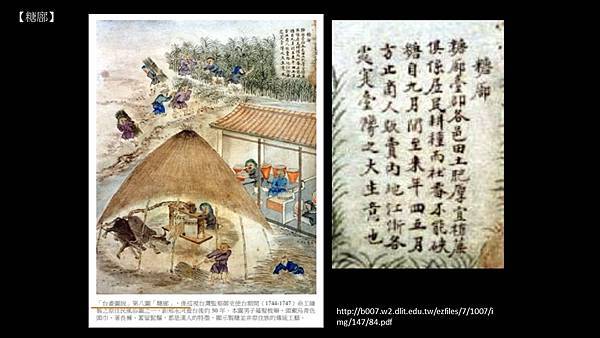

盧泰康提到,從荷治、明鄭到清代等時期,台灣都是手工技術製糖,無論榨製紅糖的糖廍、精製白糖的糖間,會有漏罐、藁座等生產器具的需求,帶動了窯業。

盧泰康表示,到了日治時期,設置大型糖廠,改以機械製糖,隨著社會演進,之前的手工技術逐漸淡忘,相關器具也被忽略,若地方文史記載不足,徒增現代考證的難度,保東窯遺址的出土,正好補上實物研究的缺口。

盧泰康指出,這處考古遺址後續還提供了更多關鍵的研究訊息,從燒製產品,以及文獻記載,發掘出當時瓦漏窯與製糖、手工等緊密連結的產業鏈,增加歷史調查的廣度。

盧泰康認為,出土的內容,揭示了南關線早期產業的發展歷史,極具地方特殊性,全力維護、保存,並詳加規劃,讓舊遺址成為新亮點,協助城市文化觀光的推廣。

保東窯的後續處理,市府文資處將再向中央爭取經費,展開週邊範圍的調查、研究,以利更完整的維護規劃。

國內僅見 台南清代瓦漏窯列指定考古遺址 - 生活 - 自由時報電子報 https://bit.ly/3ZUB6a0

https://www.facebook.com/share/p/1B6aUrfu6v/

關廟發現疑似清代瓦漏窯遺跡

2021-04-14

文史工作者徐世和(右)發現疑似清代燒製糖漏的瓦漏窯遺址、遺跡,市議員鄭佳欣(左)到場勘查後將請文化局研議保護、保存。(關廟發現疑似清代瓦漏窯遺跡 | 中華日報|中華新聞雲 https://bit.ly/3EXXu7m

地方文史工作者,最近在歸仁、關廟地區交界處,發現了疑似清代漢人燒製糖漏的遺構、遺跡,經考古學者現勘,認為具有重要的考古價值;市議員鄭佳欣十三日會同文史工作者徐世和到場現勘,她將請文化局、文資處派人了解,先做適當的保護措施,再研議進一步保存做法。

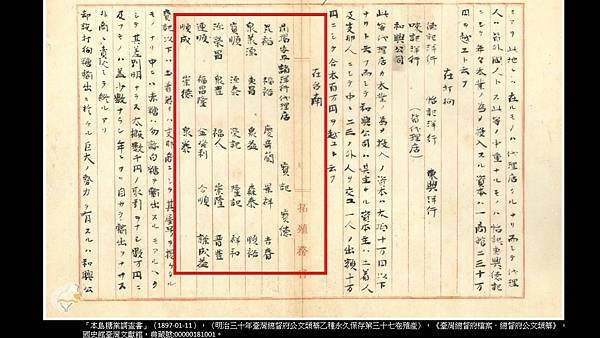

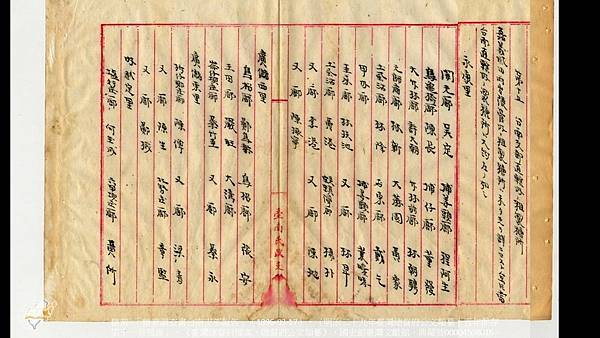

保大人文空間徐世和表示,歸仁舊稱紅瓦厝,以發現「十三窯遺址」而聞名,自一九九八年起,「歸仁窯」在歸仁與關廟交界處被大量調查與研究,在台灣的窯業發展史上扮演著重要地位。尤其在日據時代以前,清代漢人在南部製糖產業供應鏈上,扮演著承漏載具的重要一環。

徐世和指出,今年初在關廟區埤頭里保東橋旁的一塊私人土地,首次發現了大量專門燒製糖具的殘片(糖漏∕漏罐∕圈座器∕藁座),研判是瓦漏窯遺址、遺跡。徐世和說,該地窯址舊稱「小窯山」,原本赤竹與雜草叢生,羊腸小徑不易進入,因新闢公路與地主整地過程,把前人所廢棄的舊窯址重新再挖掘出來。

徐世和強調,歸仁窯文化遺址自二十年前出土後已陸續消失,日前發現的清代專燒瓦漏窯的遺址、遺跡,在地文化保存上更顯得彌足珍貴。日前邀請台南藝大教授盧泰康前往勘查,根據研判,該處可能是台灣窯業燒製上,目前所僅存的清代最後一口可見的瓦漏窯,也更能證明該處在糖業發展史上,百年來一直扮演著重要的角色。

在地出身的市議員鄭佳欣對保存該項遺址相當重視,她將請文化局派員現勘,研議後續的保護、保存措施。

關廟發現疑似清代瓦漏窯遺跡 | 中華日報|中華新聞雲 https://bit.ly/3EXXu7m

------------------------------

台灣僅存?清代糖漏窯遺址 關廟「保東窯」搶救呼聲再起

台灣僅存?清代糖漏窯遺址 關廟「保東窯」搶救呼聲再起 - 生活 - 自由時報電子報 https://bit.ly/46dcHNY

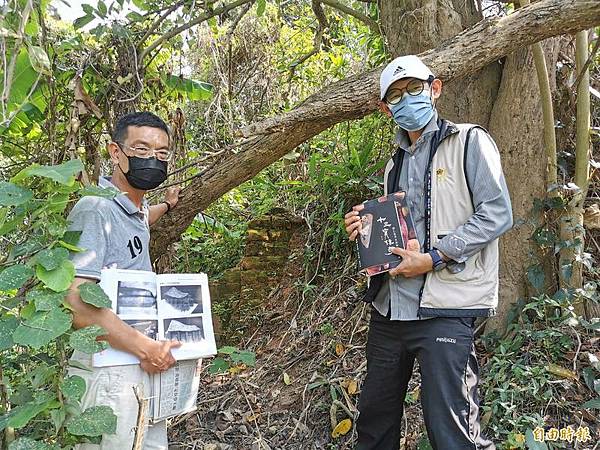

紅瓦厝國小老師許耿肇(左)與文史工作者張清泓踏查確認「保東窯」現況。(記者吳俊鋒攝)

2022/03/04 22:20

〔記者吳俊鋒/台南報導〕台南市關廟區埤頭里有處疑似清代「保東窯」古遺址,初步考據,主要生產製糖工具的瓦漏,被認為可能是目前國內僅見,地方去年展開搶救,籲請市政府協助,但現場迄今仍無動靜,憂心恐因開發破壞。

市府文化資產管理處長林喬彬說,已經完成「埤子頭Ⅱ遺址調查研究計畫」的提案,向中央爭取300萬元的補助,一旦經費到位,即可啟動相關考古作業。

這處燒製糖漏的古窯,位於關廟與歸仁交界,在新開闢的保順路旁,緊鄰鹽水溪上游的河岸,屬私人土地,最初由文史工作者徐世和發現。

現場可見大量瓦片燒製糖具的殘片,各界聯手搶救,議員鄭佳欣去年4月接獲地方陳情,爭取保存,因此邀集文資處會勘,初步認定為疑似遺址,列冊追蹤。

保東窯現址為1處土丘,當時汛期將至,擔心遭大雨沖刷而崩塌,林喬彬說,當時先進行加固作業,上方覆蓋,堆置沙包,協助穩定結構,去年5月完成調查研究計畫,向文化部爭取補助,以利推動考古探勘。

北歸仁聚落行旅系列的紅瓦厝巡禮活動,將安排造訪保東窯現址,距離文資處上次的會勘,也有近1年,搶救進度,地方關切。

紅瓦厝國小老師許耿肇與文史工作者張清泓今天到保東窯踏查,再次確認現況,他提到,這是台灣製糖業發展的重要見證,對於公部門的考古行動相當期待,儘速展開遺址搶救。

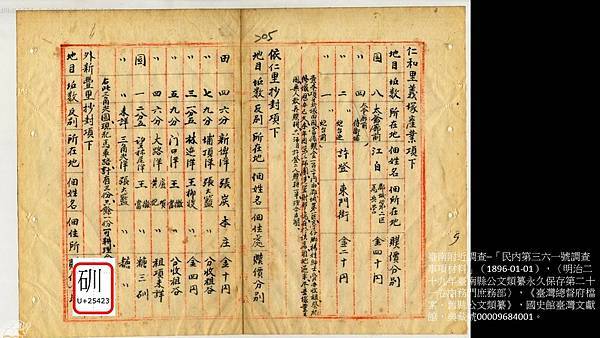

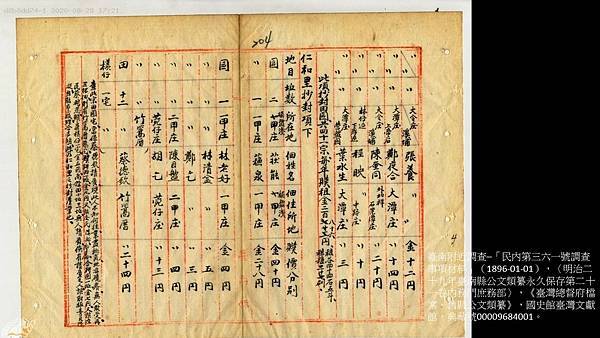

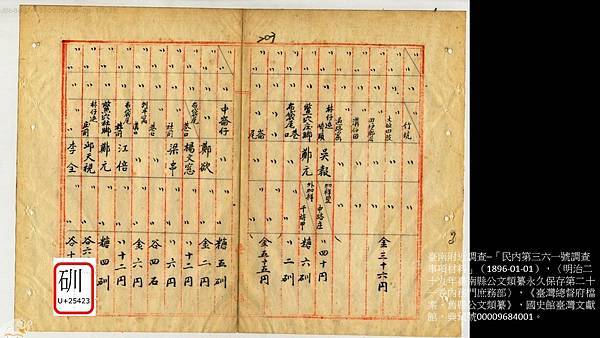

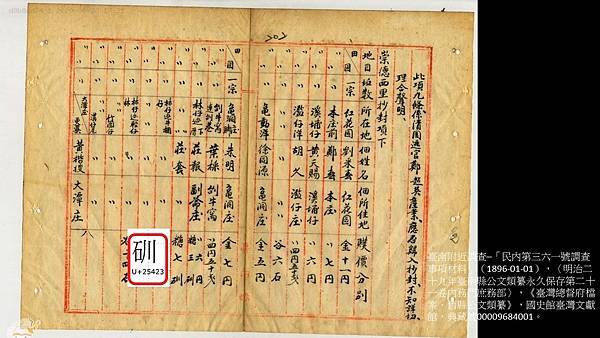

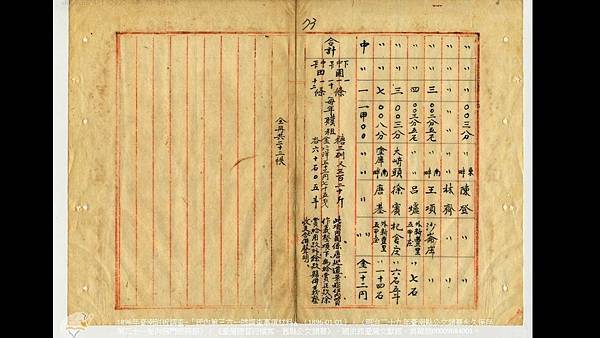

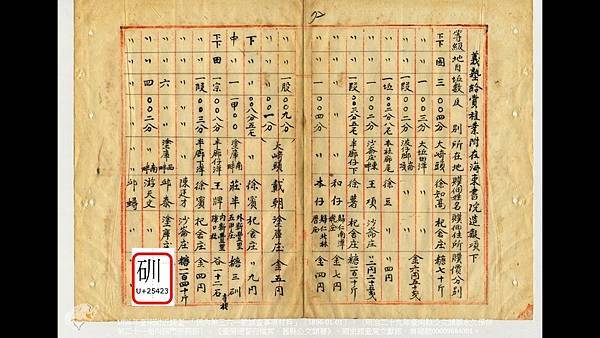

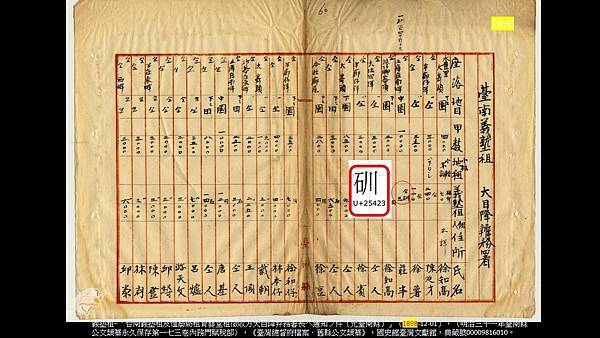

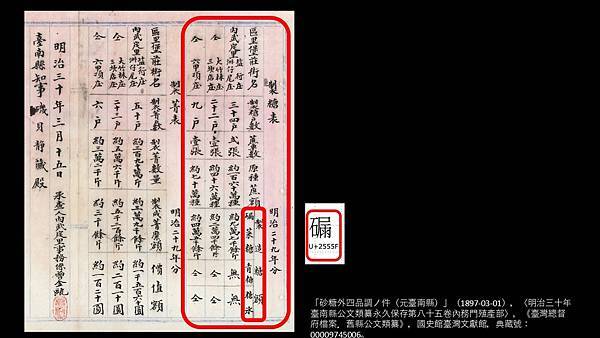

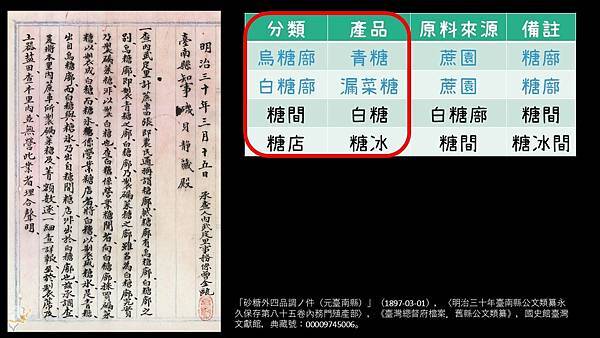

許耿肇指出,根據他進一步考究,1896年時,日本人就有調查,稱之為「保東窯」;而地層露出大量碎片,明顯是失敗品棄置。

許耿肇說,從碎片來判別,這是典型專業生產製糖工具的「瓦漏窯」,其他地方只留其名,並無實體,這裡可能是台灣目前僅存。

「保東窯」原址覆蓋保護,台南市府文資處正在爭取中央經費,進行遺址調查研究。(記者吳俊鋒攝)

「保東窯」原址覆蓋保護,台南市府文資處正在爭取中央經費,進行遺址調查研究。(記者吳俊鋒攝)

台南關廟區埤頭里有處疑似清代留下來的「保東窯」古遺址。(記者吳俊鋒攝)

台灣僅存?清代糖漏窯遺址 關廟「保東窯」搶救呼聲再起 - 生活 - 自由時報電子報 https://bit.ly/46dcHNY

「保東窯」遺址可見到大量的瓦漏殘片

-------------------------------

台南市議員鄭佳欣接獲關廟地區文史工作者徐世和反映,在關廟保東地區「發現大量清代糖漏遺址」,下午前往勘查,看到許多陶罐破片;徐表示,日前台灣藝術大學教授盧泰康來勘查,認為具保存價值。鄭佳欣表示,會聯絡文化局相關部門人員現場勘查;文化局長葉澤山表示,明天會派文資處聯繫鄭議員與相關人員會勘。

台南關廟「發現大量清代糖漏遺址」?市府文化局明會勘 | 時事 | 聯合影音 https://bit.ly/3PCUK4f

地方反映的遺址位於關廟歸仁交界處保東橋東側關廟埤頭里保順路旁,文史工作者表示,看到珍貴文化層因翻耕遭摧殘覺得惋惜,期待市府加速調查保護。

台南歸仁舊稱紅瓦厝,20多年前曾發現「十三窯遺址」,歸仁與關廟交界處有大量古代窯瓦;遺址因為土地私有,已被清除殆盡。

文史工作者指出,現在這處遺跡,學者考據可能在台灣的窯業發展史上扮演著重要地位,尤其「清代漢人在南部製糖產業供應鏈上,扮演承漏載具的重要一環」。

徐世和表示,歸仁窯文化遺址自20年前出土後已陸續消失,日前發現的清代專燒瓦漏窯的遺址,為在地文化保存上,更顯彌足珍貴,根據研判,可能是臺灣窯業燒製上僅存的清代最後一口可見的瓦漏窯,也更能證明本地在糖業發展史上,百年來一直扮演著重要的角色。

台南關廟「發現大量清代糖漏遺址」?市府文化局明會勘 | 時事 | 聯合影音 https://bit.ly/3PCUK4f

用火與窯之秘辛,「臺灣陶瓷史」新書推介 用火與窯之秘辛,「臺灣陶瓷史」新書推介 – 博學多文

Posted by李作婷 2023-08-05

用火與窯之秘辛,「臺灣陶瓷史」新書推介 – 博學多文 https://bit.ly/3ryFGfY

「臺灣陶瓷史」是2023年4月推出的新書,介紹了臺灣史前到現代的窯爐發展之下,陶器、瓷器的技術演變,以及臺灣陶瓷史的構成與物質遺留的特色。「臺灣陶瓷的歷史,就是臺灣歷史的縮影」,正是全書的史觀核心。閱讀這本書,就像走過一趟臺灣史前到歷史時期的陶瓷演化之路,也是一段臺灣先民生活史記之路。

從石煮法到煉鐵,一樣都不少

科博館2023年4月推出的「用火的日子」特展,介紹的是人類用火的歷史。其中最令人好奇的是,臺灣從開始有人類活動的25000年前舊石器時代以來,到距今400-500年前進入有文字記載的歷史時代之前,究竟經歷了什麼樣的「用火經驗」?上萬年的時間,史前臺灣人有什麼樣獨特的用火過程?留下了什麼樣的遺跡、遺物,讓我們可以追尋這段消失的過往?

從臺灣史前史的過程來看,目前知道的只有短短的2萬多年,和周邊有幾十萬年史前史的國家、地區相比時間算很短,但是我們不得不感到驚訝的是,臺灣史前人生活上的各種器物和技術並不比他們少。從石煮法、燻烤骨角工具、燒製陶器、製作彩陶、熔製琉璃珠、鍛煉金屬器等等,出現在世界各大文明中的用火技術相關物質文化,臺灣史前史上都沒有缺少。根據出土遺物來看,臺灣史前人在使用火的行為發展上,從500度的低溫火,到燃燒出1500度以上的高溫火,自有一套完整的傳承與演變。

臺灣史前遺物與燒成溫度相對關係示意圖。(圖/鍾文寧)

臺灣史前遺物與燒成溫度相對關係示意圖。(圖 / 鍾文寧)

我們除了可以從不同溫度燒製成的考古遺物來追溯這個過程之外,「史前窯爐、火塘」的出土,更是重要的證據。不同形式的窯爐,具有不同的升溫機制,為了達到增加進氧量、提升保溫性、均勻溫度、穩定升溫等目的,史前煉鐵爐或是現代燒製磚瓦、陶瓷的窯爐,都出現了和史前的平地坑燒火塘不同的形態與設計。包括建構密閉窯體、分化出火膛和窯室的設計之類。也因此,要了解人類用火的歷史,除了考古遺物本身,火塘、窯、爐都是很重要的證據。

史前陶藝史裡的迷思

2023年4月推出的「臺灣陶瓷史」這本新書,介紹了臺灣史前到現代的窯爐發展之下,陶器、瓷器的技術演變,以及臺灣陶瓷史的構成與物質遺留的特色。作者盧泰康博士,是國立臺南藝術大學藝術史學系教授,除了是陶瓷研究專家,對於古窯以及歷史考古也有豐富的經驗。書中介紹了史前陶器、原住民陶器和近代傳世陶瓷,對於臺灣出土古窯的介紹,更是令人驚艷。從第壹章史前陶器的介紹中,可以看到臺灣近5千年的史前陶器發展,技術上是朝著燒出更緻密、更堅固的陶器發展,例如書中提到的灰黑陶的出現等等。然而,同時出土的史前燒陶坑都被認為屬於坑燒式或平地堆燒式,也是最原始的燒陶技術。如此一來,陶器質地的發展,是否有可能透過練土、製坯或其他燒成技巧,來逐步達成這些改變,值得考古學家深思。

臺灣陶瓷史書籍封面。(圖/李作婷)

臺灣陶瓷史書籍封面。(圖 / 李作婷)

第貳章「原住民族陶器」的章節中,除了透過民族誌紀錄,也摘錄許多日治時期的明信片圖像,詳細且生動的說明了原住民族陶器製作的步驟。這些資料讓我們看到製陶過程中,為了燒出好看、好用的陶器,如何在練土的階段開始準備好合適的坯土。陶坯製作階段,如何用拍打、修整、陰乾等機械式手段來做出厚薄均勻、坯體強固的陶坯。最後的燒成階段,如何用心的準備燃料堆放和窯體建構等等。書中也將臺灣各原住民族的陶器和技術都做了介紹,讓讀者能一次性的對臺灣南島語族的陶器類型有更全面性的認識。

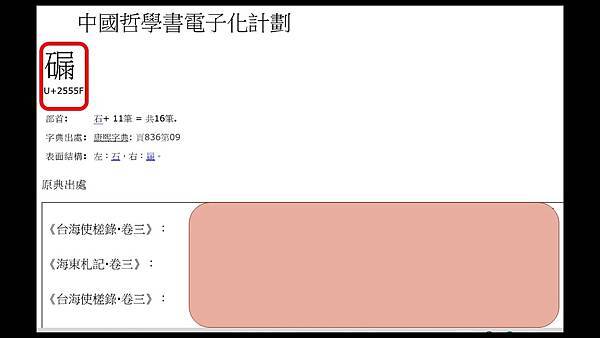

飄洋渡海而來的窯爐技術

第叁章傳世陶瓷器方面,介紹的是臺灣史上最熱鬧的一段歷史,透過大航海時代人群的遠程移動,帶來了多元的物質文化。正值史前臺灣與歷史臺灣的交界與轉換階段,我們從陶瓷器上,看到了文化接觸以及新的需求。傳入的物品,代表的是新的資源輸入島內,包括陶瓷器本身和用陶瓷器裝載來的外地物資,有酒,甚至火藥等。新的物質也帶來新的生活方式,自然也引發了新技術的傳入。書中第肆、伍、柒章,介紹了17世紀後島內出現的燒製磚瓦的窯爐,例如彰化二林的烏瓦窯。18、19世紀以後則有燒製糖漏的瓦漏窯(歸仁窯)、燒製硬陶的硘窯(西大墩窯)等。這些考古發掘出土的古窯遺跡,填補了臺灣先民生活史當中一段段不為人熟知的環節。書中也記錄了各地現存的窯業,和被棄毀即將消失的古窯現況,讀者可以從照片和測繪圖上清楚了解當時代窯溫技術的特點,並且回味當年盛極一時的風貌。另外書中第陸章,則探討了和漢人信仰文化息息相關的交趾陶在臺灣的發展。透過物質文化分析、科學檢測和史觀的探討,重新認識這些色彩繽紛、意象生動的陶偶、陶塑的設計與製作。與臺灣傳統精神密切交織的陶瓷工藝,終究在臺灣建構起自成一格的特色。

彰化二林出土烏瓦窯旁堆置的磚塊。(圖/李慧琳)

彰化二林出土烏瓦窯旁堆置的磚塊。(圖 / 李慧琳)

臺灣陶瓷史的史觀

「臺灣陶瓷的歷史,就是臺灣歷史的縮影」,該書作者在前言的提示,正是全書的史觀核心。綜觀全書,我們可以看到陶瓷文化的樣貌,反映了各個階段民生活動的發展史,影響的因素包括:持續的經驗傳承、外來文化交流、技術導入、商業化等等。例如在鐵器時代之前技術發展緩慢的原因,或許正如作者在書中曾提到的,鐵器時代以前的臺灣有難以親近的在地族群固守,加上強行開發或交流的效益不高。這些因素,可能導致臺灣陶器技術在長達4000多年的史前階段,只能依靠有限的經驗累積,緩慢的演化。

而在鐵器時代之後,整體的陶瓷文化,明顯有飛躍性的改變。這個改變,無疑地和航海時代的物資流通有關。這個階段,與其說是帶來了新的陶瓷器,不如說是新的需求。隨著新移民或是新的開發,帶來了對不同陶瓷器的需要。也因此這個階段是以多元輸入的組合,反映在陶瓷器的種類上。清代以後到日治時期,窯業及陶瓷技術的發展,可以看到逐漸地依附在本地資源分布之下,紮根並成長。陶瓷產品雖然以內銷為主,卻也已經形成獨具特色的臺灣風格。諸如此類,透過閱讀「臺灣陶瓷史」,我們就像走過一趟臺灣史前到歷史時期的陶瓷演化之路。作者以畫工細緻、圖文並茂的書寫內容,帶領讀者從動態的歷史角度,來欣賞陶瓷與古窯。用火與窯之秘辛,「臺灣陶瓷史」新書推介 – 博學多文 https://bit.ly/3ryFGfY