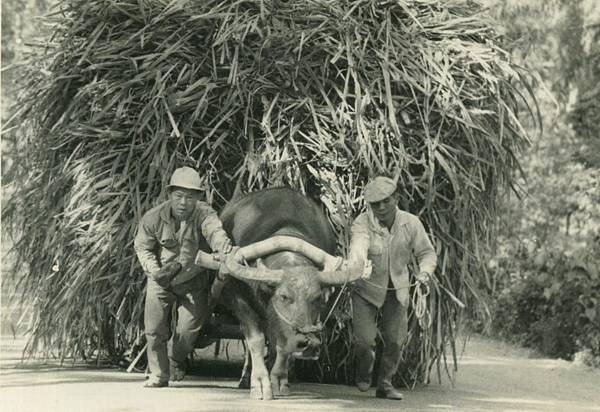

這張照片曾在台灣省攝影學會沙龍展獲獎,拍攝時間大約1950-1960間。

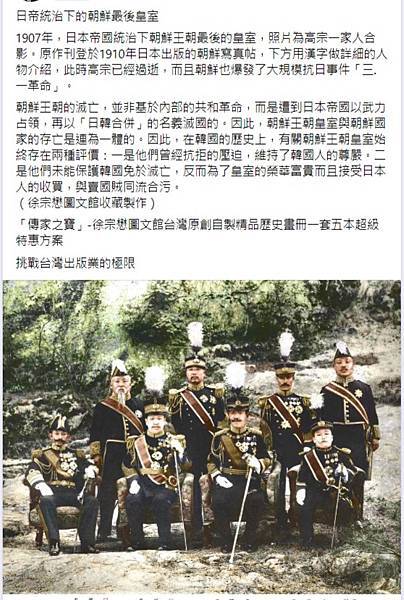

牛車上滿載的是白甘蔗,準備運往糖廠,早年白甘蔗是蔗農和台糖公司契約種植,是製糖專用,1963年政府為了保護蔗糖生產,明訂處罰損害原料甘蔗法省府1月30日府農第2字88934號,「凡損害原料甘蔗者移送法辦」, 因此白甘蔗就成了「禁蔗」,不可任意吃它。

小時候我住過虎尾和北港,這兩個小鎮都有糖廠,附近種植大面積的甘蔗田,我跟同學或玩伴經常偷偷跑進去「偷吃」,小孩子純粹是好玩,其實白甘蔗並不好吃,根莖較紅甘蔗細,皮很硬,沒什麼汁液也不甜,對了,甘蔗田裡還有很多青綠色、體形較小的蟬。

1950至1960年代,蔗糖為台灣帶來大把外匯,當時台灣到處都種有甘蔗,「跟著台糖五分仔車找甘蔗」更是台灣五年級生的童年回憶,當時的五分仔車不只載運甘蔗,也提供沿路居民搭乘,是當時鄉下除了客運以外另一個方便的交通工具。

每當糖廠的大煙囪冒出濃煙,就知道開始製糖了,附近的水溝都是從糖廠排放出來冒著煙,微熱的糖水甜味,記得北港糖廠外面宿舍區還有公共浴池,也是使用製糖排放的廢水,此外印象最深刻的記憶,就是到糖廠福利社買健素糖和枝仔冰棒。

不過1980年起,蔗糖因生產成本過高,台灣20多個糖廠陸續停產,目前僅剩下小港、虎尾及善化糖廠仍在製糖,小港糖廠以進口原料糖精煉成糖,虎尾及善化糖廠以本土甘蔗製作二砂糖。

如今台灣一年吃掉約 60 萬公噸的糖,其中 30 萬公噸來自台糖,這些糖大多使用進口原料製作,本土甘蔗製作的二砂糖只佔 4 萬多公噸。

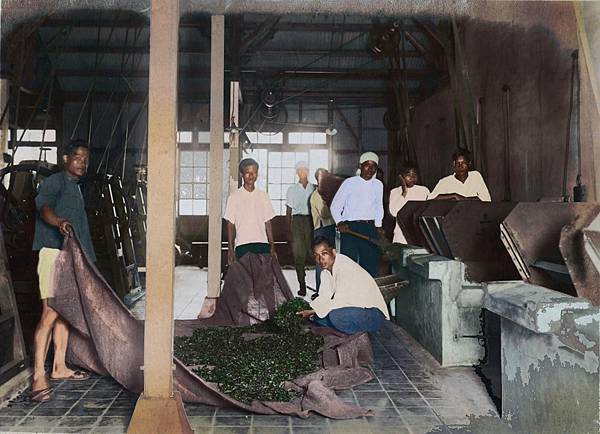

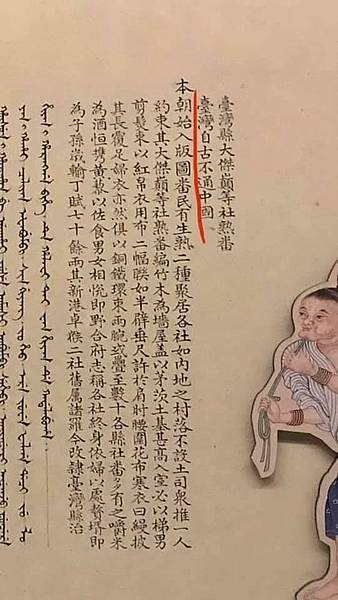

台灣的製糖歷史其實從荷蘭人佔領時就已開始,早期稱為「糖廓」,日治時期日本政府鼓勵借貸給資本家投資現代化機械建廠製糖,稱為「製糖所」,巔峰時總共有43座製糖所,戰後才改為「糖廠」並收歸為公營事業。

早年「糖」是昂貴的民生物資,只有富裕人家才能消費,所以聽說台南為什麼食物都很甜,是因為台南有錢人多,煮菜時多放一些糖,表示他們買得起也吃得起。現在糖廠雖然沒落,但擁有的土地仍然相當可觀。(部分資料取材自「雲林食通信」)(2) 臺灣古寫真上色x今昔時光機交流團 我父親早年是業餘攝影家,這張照片曾在台灣省攝影學會沙龍展獲獎,拍攝時間大約1950-1960間 Facebook https://bit.ly/3AlYl0d

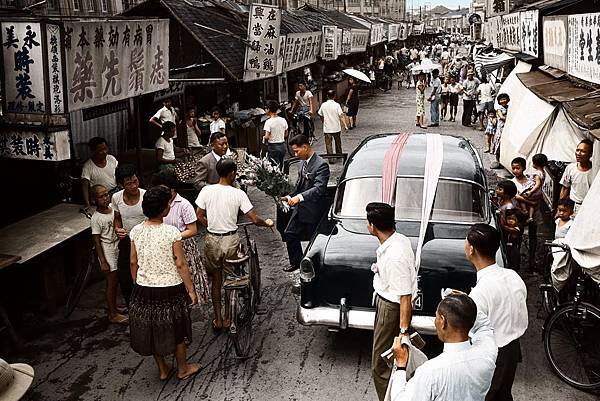

這張攤子上的麵前面一包一包的是什麼?,有人認為是意麵、有人認為是雞絲麵,放大影像看麵條粗細感覺應該比較像意麵。這類油炸過的麵條可能也成為戰後旅日臺僑發明泡麵的靈感

臺北圓公園即今日俗稱的建成圓環,日本時代為攤販聚集的開放式公園廣場。照片中背景紅磚街屋灑下和煦陽光,攤販老闆穿著西式背心,攤車上放著應是油炸過的雞蛋麵,推測應類似今日的意麵。意麵本來就是鴨蛋麵

在來米製的“稞仔粄(條)”。粄條製好有黏性,如果太多堆疊一起會黏成一團,所以通常會抹油(那個年代用的可能是花生油或豬油,沒有沙拉油),抹了油又會招蒼蠅,所以一份一份用(油紙或單面臘紙)包起來。這樣方便取用又衛生。

是鴨蛋麵?日治時期,鴨蛋的產量是高於雞蛋的產量。(現代蛋雞的養殖技術尚未進化)。

潮州、汕頭製麵技術傳到台灣,用的也是鴨蛋和麵,鴨蛋比雞蛋耐儲存&運送(日治時期沒有現代的物流),鴨蛋和麵也可提高麵粉的筋性,比較Q彈。

白色包的是陽春麵條,店家放在煮麵台前的木櫃子中。跟製麵廠買麵條,會用紙張把每一束包起來,除了乾燥還可以讓店家煮麵方便,避免弄斷麵條。早餐的麵到現在也還是用紙包的內層是油紙

(1) 臺灣古寫真上色x今昔時光機交流團 這張攤子上的麵,有人認為是意麵、有人認為是雞絲麵,放大影像看麵條粗細感覺應該比較像意麵 Facebook https://bit.ly/3d9aD2G

日本泡麵的前身,太平町雞絲麵,開水沖泡就可食用(立石鐵臣)

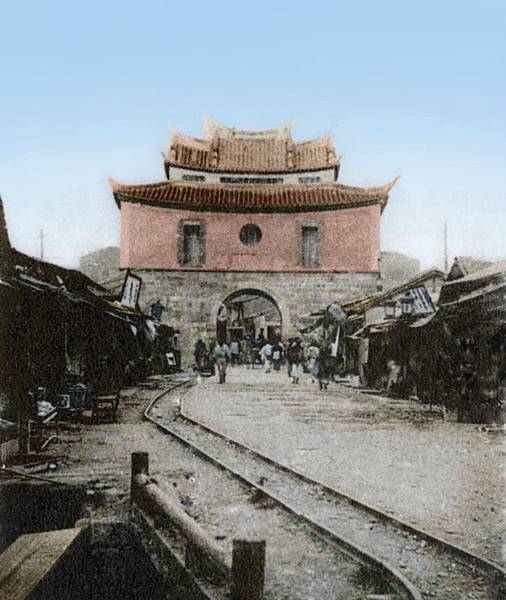

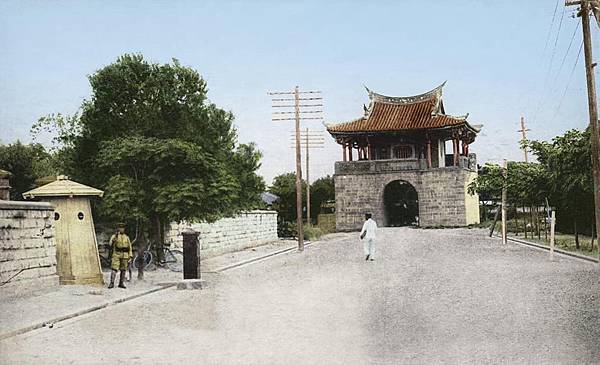

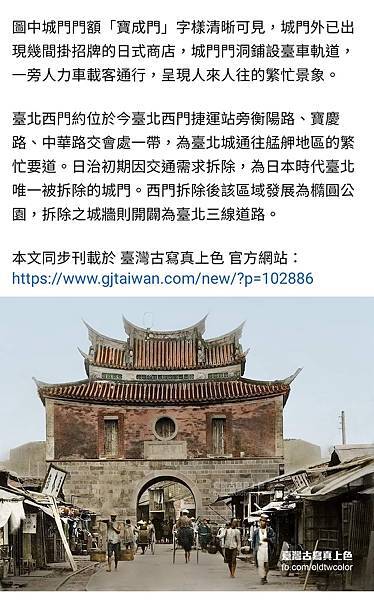

城門、行人、人力車、馬車、輕便車軌

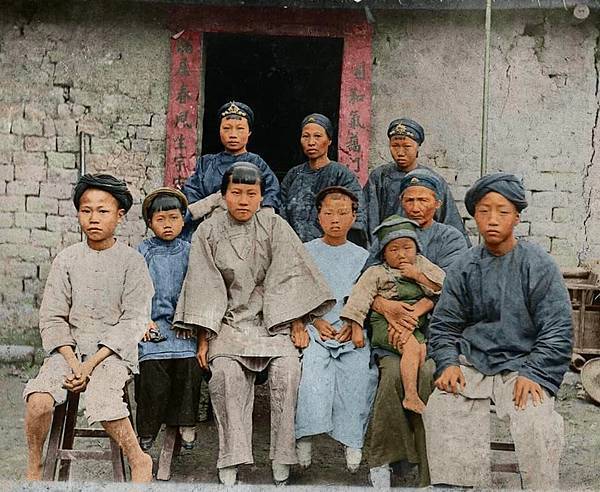

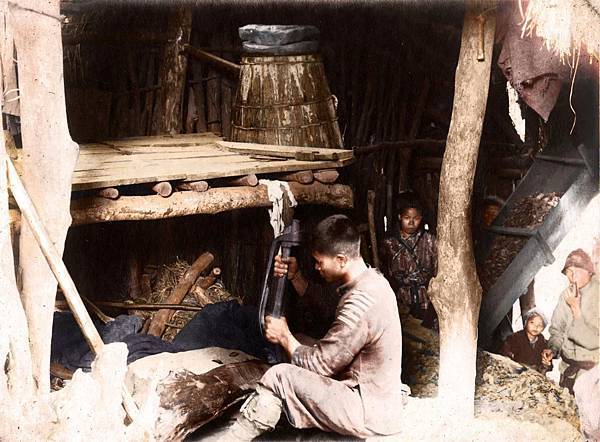

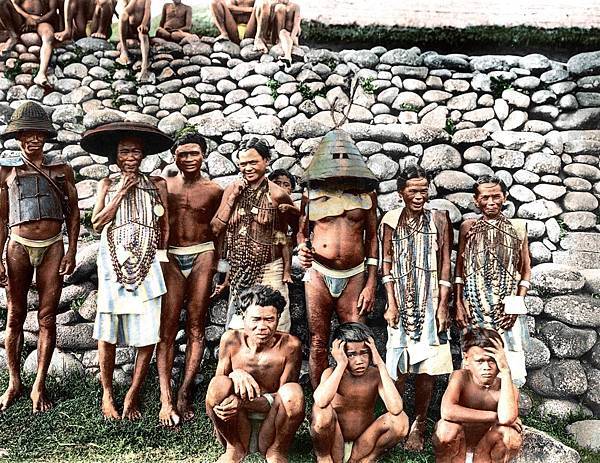

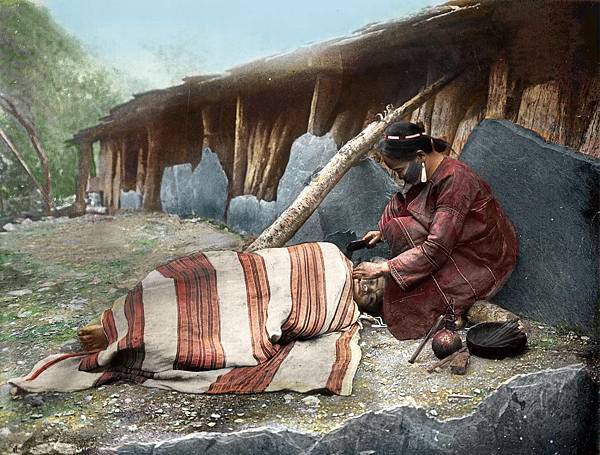

英國攝影家湯姆生1871臺灣線性文化遺產 《閃耀台灣》一套八本:台灣土地情感與知識的傳世之寶 Facebook

英國攝影家湯姆生1871臺灣線性文化遺產 《閃耀台灣》一套八本:台灣土地情感與知識的傳世之寶 Facebook https://bit.ly/3BJ6IEe