尼克拉斯·魯曼(Niklas Luhmann,1927年12月8日-1998年11月6日),又譯尼克拉斯·盧曼,是德國當代重要的社會學家。魯曼作為社會系統理論的創新者,被視為卓越的社會學大家。魯曼與哈伯瑪斯對於社會系統理論的辯論非常著名。如同美國的社會系統理論家塔爾科特·帕森斯,魯曼也主張用一個理論框架來理解複雜的社會現象。

生平

1927年,魯曼出生於呂訥堡,父親在當地經營一家釀酒廠。少時就讀於當地歷史最悠久的文理中學 Johanneum。1944年於空軍服役,翌年遭美軍俘虜,渡過一段戰俘營的日子。他曾在一次採訪時說:「……說好聽點,當時對待戰俘並沒有遵守國際公約的規定。」2007年,一份納粹黨員名冊曝光,魯曼名列其中;然而根據德國明鏡週刊的報導[1],有簽字的入黨申請書並不存在 [2],也就是說,魯曼和其他年齡相仿的少年黨員當時對入黨可能並不知情。

戰爭結束後,1946年至1949年於弗萊堡大學研習法律,畢業後回呂訥堡接受公務員培訓,1953年結訓,翌年擔任呂訥堡的行政公職,至1962年結束。1954年和1955年之間,他擔任該邦最高行政法院院長助理。在這段期間他開始建立日後名聞遐邇的「卡片盒」。1960年,他與Ursula von Walter結婚,育有三名子女。其妻於1977年去世。

1960年,魯曼獲得一筆哈佛大學的在職進修獎學金。進修期間,他遇見了著名的社會學家塔爾科特·帕森斯。回國後,1962年至1965年在施派爾的德意志行政大學擔任講師。1964年出版《正式組織的功能與後果》(Funktionen und Folgen formaler Organisation)。1965年到1968年在多特蒙德的明斯特大學社會研究所擔任部門主管(剛開始他還在這間大學唸了一學期社會學)。1966年,憑兩年前出版的《正式組織的功能與後果》,在這間大學獲得社會科學博士學位。五個月後,又以《公共行政中的法律與自動化:一個行政學的研究》(Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung. Eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung)在社會學家迪斯特·克雷森斯和赫爾穆特·謝爾斯基那裡獲得大學授課資格。1968年,魯曼成為比勒費爾德大學社會學系教授,直到1993年退休之前,都在那研究和授課。

1988年魯曼獲得斯圖加特市的黑格爾獎(Hegel-Preis),1997年獲得歐洲阿馬爾菲社會學社會科學獎(European Amalfi Prize for Sociology and Social Sciences)。

魯曼定居於比勒費爾德附近的歐林豪森(Oelinghausen),1998年亦於此地辭世。兩年後,當地市立歐林豪森文理中學更名為尼克拉斯·魯曼文理中學。為紀念魯曼,比勒費爾德儲蓄銀行(Sparkasse)每兩年頒發一次比勒費爾德科學獎(Bielefelder Wissenschaftspreis)。魯曼的出生地——呂訥堡市,在他逝世後將城西新地的一條街命名為「尼克拉斯·魯曼路」[3]。

其作品的特點

魯曼認為溝通(Kommunikation)不是訊息的傳遞,因為告知者(他者)不會因為告知某個訊息而喪失這個訊息,理解者(自我)也不會因為被告知這個訊息而獲得這個訊息。溝通的出現毋寧是理解者以告知/訊息這組差異(Mitteilung/Information)去觀察告知者,也就是說,只有當這組差異被自我用來觀察他者時,溝通才會出現。因此,訊息是理解者(自我)在溝通情境中(亦即以他者為前提)製造出來的,告知亦然。在分析上,告知、訊息以及告知/訊息這組差異本身(亦即理解(Verstehen)),是溝通的三個不可或缺的環節。告知本身是一個選擇(這個告知/其他告知),訊息也是(這個訊息/其他訊息),甚至告知/訊息這組差異(理解)也是(這組差異/其他差異);一個溝通的出現必須是理解者同時從三個選擇領域中各自選擇一個來實現(選擇使用告知/訊息這組差異而不是其他差異,選擇這個告知而不是其他告知,選擇這個訊息而不是其他訊息)。此外,在溝通中,告知被理解者視為行動,而告知者則被視為行動者,因此行動與行動者都是在溝通中被建構出來的東西,溝通序列也就在溝通當中被觀察為行動序列。只有在觀察層次上,溝通才能進一步分解為行動;在運作層次上,溝通無法再進一步分解,因此,溝通才是社會系統在運作時所使用的最小元素。[4]

沿用George Spencer-Brown的區別邏輯,魯曼將觀察(Beobachtung)定義為進行標示的區別。觀察預設了一位觀察者,他使用一組區別並對其中一邊、而非另外一邊加以標示。例如,甲乙在對話時,甲用「好」來標示今天的天氣(「今天天氣真好」),而不是用「不好」;乙可以反駁甲,改以「不好」來標示(「今天天氣哪裡好,根本糟透了」),或是改用另外一組區別,並用其中一邊「一起去公園」來標示建議(「那我們一起去公園走走吧!」)。社會系統的每一個溝通在運作時至少都會使用一組區別,並(只)標示其中一邊。如果觀察者要標示另外一邊,他必須跨越區別的界線,因而也就需要時間,換句話說,其他標示必須在下一刻或更後面才能實現。[5]

觀察基本上可以分為一階觀察和二階觀察[6](魯曼偶爾還會談到三階觀察):一階觀察(Beobachtung erster Ordnung)是觀察者使用區別、並標示區別的其中一邊,從而不標示另外一邊、看不見另外一邊、無法對另外一邊進行溝通,因此也是無法標示、看見、溝通該區別本身。如果同時標示、同時看見、同時溝通兩邊,就會形成弔詭(對立的兩邊被等同起來:天氣既好又壞、他既購物又不購物),阻斷觀察。二階觀察(Beobachtung zweiter Ordnung)則是觀察者觀察一階觀察者如何觀察,也就是觀察一階觀察者如何使用區別並標示其中一邊。二階觀察本身作為觀察,當然也使用了區別和標示,但和一階觀察者不同的是,他是對一階觀察者的觀察,換句話說,二階觀察者在進行觀察時標示了一階觀察者的觀察,因此他也就會同時看到一階觀察所使用的區別的兩邊,而不像一階觀察者只能觀察到其中一邊(但二階觀察者依然看不見自己所使用的區別以及被自己排除的另外一邊)。循此,二階觀察者便能看見一階觀察的偶連性,也就是一階觀察其實也可以選擇另外一邊來標示或甚至選擇其他區別來標示。甲在說話時使用了晴朗/不晴朗這組區別,並用晴朗這一邊來標示當時的天氣,乙如果作為二階觀察者,可以觀察到甲當時其實也可以使用不晴朗來標示天氣,甚至甲當時其實也可以使用其他區別(如好吃/不好吃)來標示昨天吃的某樣食物。也就是說,作為二階觀察者的乙可以觀察到甲的觀察並非必然出現、亦非不可能出現。二階觀察的盛行以及由此而來對偶連性的強調是功能分化社會非常顯著的特徵。

社會系統所包含的諸多溝通,並非都在同一時刻出現,也就是說,所有元素並非同時出現於社會系統當中,也因此,元素之間的關係也並非同時出現於社會系統當中。這就是魯曼所談的複雜性(Komplexität)。諸元素只能在時間當中依序出現,亦即,元素與元素之間的銜接(關係)必須以時間為前提。這就是魯曼所談的「時間化了的複雜性」。[7]只要我們想想平常和他人的對話過程,便能了解箇中道理:甲乙對話時,甲不可能同時說出全部的句子,乙也不例外;他們必須一句接一句的說。同樣的道理也適用於閱讀:讀者不可能同時讀到所有句子。

元素的依序出現同時也表示元素的依序消失。溝通一出現便立即消失(溝通因此就是事件),退而為潛在的溝通,而在原本潛在的諸多溝通中,也會有一個被挑選出來實現。而這個被實現出來的溝通,也會立即消失,重新成為潛在的溝通......。這種在實現與潛在之間的不斷變換,就是社會系統生產溝通的方式,而實現/潛在這組差異,就被魯曼稱為意義(Sinn)。[8]因此意義和時間就像一枚硬幣的兩面,皆是社會系統運作的必要環節。用George Spencer-Brown的術語來說,意義是一個形式,亦即區別,其中一邊是實現,另外一邊則是潛在;用Edmund Husserl(埃德蒙德·胡塞爾)的術語表示,實現那一邊就是意義核心,潛在那一邊就是界域。換句話說,意義不是只有被實現出來的意義,潛在的、尚未實現的諸多意義可能性也必然伴隨著當時被實現出來的意義。甲乙兩人在對話時,甲所說的某一句話(被實現出來的意義)其實也表示了許多的話(潛在的意義可能性)未被他說出來;當時他選擇了某個潛在話語來實現,從而排除掉其他同樣也潛在的話語。這些其他的潛在話語被當時的溝通排除在實現性之外。要注意這裡不能將潛在話語和言外之意混為一談。此外,這組區別也會再進入(re-enter)到其中一邊,從而形成弔詭:實現的就是潛在的、潛在的就是實現的。解決這個弔詭的其中一個方式是時間:「當下」實現的某個元素「稍後」會成為潛在的元素,而「當下」潛在的某個元素「稍後」有可能被實現出來,取代前一個當下所實現的元素。而其實這個過程也就是上一段所談的時間化了複雜性,也是更前面所談的跨越區別的界線。

除了社會系統外,心理系統也使用意義來時間化自己的複雜性。但它們之間有一個根本的區別:社會系統只以溝通為元素,它不會在時間當中讓溝通銜接到非溝通的事物,例如思考、神經元、化學分子等等。溝通只會銜接到溝通,這導致了社會系統的封閉性。[9]社會系統無法將非溝通的事物放進自己的運作序列,因此它就無法得知任何非溝通事物的確切消息。這些非溝通事物就是社會系統的環境(Umwelt),循此,魯曼將人(心理系統、神經系統...)視為社會系統的環境,而非社會系統的元素(儘管環境是系統不可或缺的條件,而且環境和系統之間也有實際的因果關係)。社會系統頂多只能在溝通中「建構」環境訊息,但無論如何,這個「建構」和「確切得知」不能混為一談。我們可以在對話當中詢問或描述對方心裡正在想的事情,但這種敘述或詢問不是思考,也不能切實掌握對方正在想的事情;也就是說,關於環境的訊息和環境本身必須區別開來。這種環境訊息的建構性被魯曼稱為社會系統的開放性。社會系統因此在運作層次上保持封閉,在觀察層次上保持開放。

這種在觀察層次上對環境的開放,魯曼也用異己指涉(Fremdreferenz)這個概念來表示。異己指涉是系統在自身之內建構關於環境(異己)的訊息,也就是用一組特定區別來觀察環境,並用其中一邊來加以標示。這種異己指涉是社會系統自我生產的必要條件,因為社會系統只有在建構了訊息,才能依靠這個訊息決定,下一刻該實現什麼元素(溝通);而下一刻所實現的元素,其中的訊息成分同樣也是系統決定下下一刻元素為何的必要條件。在此,所謂訊息,指的是一組差異,它會製造出一組差異;前面那個差異指的是觀察所使用的區別,後面那組差異則是指這組區別不同於上一刻出現的區別。也就是說,上一刻的訊息和下一刻的訊息之間有著最起碼的差異,在魯曼看來,這組差異瓦解了自我指涉系統的套套邏輯(上一刻元素=下一刻元素=下下一刻元素...)。這種效果魯曼稱為互賴的中斷或循環的中斷(Unterbrechung der Interdependenz oder des Zirkels)。但這裡必須留意,循環的中斷不是自我指涉的中斷;自我指涉和異己指涉是社會系統任何一刻運作都會出現的基本區別,它在任何時刻都不會被中斷。循環的中斷不過意謂著自我指涉變得不對稱;透過異己指涉的引入,自我指涉不再是單純的套套邏輯,而是同一系統內部不同元素之間的相互銜接。正因為皆是「同一個系統」內部的元素在相互銜接,因此稱為自我指涉(或更精確的說,基本自我指涉(basale Selbstreferenz));也正因為這些相互銜接的元素並「不同一」,這個自我指涉就變成不對稱的自我指涉。[10]

這同時也意謂著,社會系統是在關係當中實現元素,也就是社會系統是在關聯到系統內部其他潛在元素的情況下實現某一個元素。例如:甲乙兩人在對話時,甲所說的話是為了回應上一刻乙所說的話(但乙所說的話已經從實現轉為潛在),並期待乙在下一刻能說出或做出甲所期待的事情(但被期待的話語或行動在甲說話的當下仍然是潛在的)。這種透過元素與元素之間的關係來生產元素,就被魯曼稱為社會系統的自我生產(Autopoiesis);[11]在其他脈絡中,魯曼也用基本自我指涉一詞來指稱自我生產。

從經驗的角度來看,這種在時間中的關係(元素之間的銜接)會受到限制,也就是說,不是所有的銜接方式都具有一樣的出現機會。有些銜接會比其他銜接更不容易出現,例如在便利商店購物,顧客和店員之間的對話就比較難出現購物以外的內容。這種對銜接的限制、對關係的限制,就是社會系統的結構(Struktur)。從這裡可以明顯看出,魯曼的結構概念也必須放在時間當中來理解。結構概念不是要描述同時存在的諸元素之間的關係;它要描述的是對元素與元素在時間當中相互銜接的限制。換句話說,結構限制了溝通對下一個溝通的期待;結構因此就是期待結構。[12]

每一個元素雖然都會受到結構的限制,但並不表示意外不會發生。結構不過是一些出現機會較高的期待,這意謂著,意外儘管出現機會低,但也有可能會出現。例如,便利商店的顧客有可能突然亮出武器,搶劫店家財物。對於忽然出現的意外,社會系統有兩種處理方式,一是改變原本的結構(期待),將意外接受進來,魯曼將此處理方式稱為學習或認知;另一則是堅持原本的結構,不讓結構因為意外而改變,魯曼稱此處理方式為規範。在不同的社會系統,這兩種處理方式會有不同的分佈,因此規範並不是社會系統的根本原則。從這一點來看,魯曼不是那種強調規範至上的社會理論家。

每個元素的出現都有其機會高低,而且這個機會也會隨情境和時間發生變化,但無論如何,不會有一個元素是絕對不可能出現,也不會有一個元素是必然出現。魯曼將這種既非不可能、亦非必然的狀態稱為kontingent,台灣譯為偶連、偶然,也有譯為偶變。被實現的元素都是偶連的,這意謂著當時也是有可能實現其他元素,不一定非得這個元素不可。這就回頭接上了剛剛所談的實現/潛在這組差異:社會系統總是從一群潛在的元素當中挑選一個來實現,而某個元素的實現預設了在當時其實也有可能挑選其他潛在的元素。[13]

社會系統的元素是溝通,而一個包含了所有潛在溝通的社會系統,就被魯曼稱為社會(Gesellschaft);而如今這個社會已然是世界社會。如果一社會系統的元素皆以他人和自我在場為前提,那麼這個系統就是互動(Interaktion)。如果一社會系統的元素都是以決策的方式進行溝通,有明確的成員資格條件,那麼這個系統就是組織(Organisation)。互動、組織、社會三者都是社會系統,因此在中文脈絡中,「社會系統」所指稱的不必然是社會;為了方便區別社會和社會系統,台灣譯者有時也將社會的德文Gesellschaft譯為「全社會」。此外,互動、組織和社會之間的分化並不是打從人類社會出現以來就存在的現象;它們之間的分化,是在演化過程中出現的。[14]

社會系統的分化(Differenzierung),對魯曼來說,就是系統之內再次建立系統與環境的區別,用George Spencer-Brown的術語來說就是:系統/環境這組區別再進入(re-enter)這組區別的其中一邊,也就是系統這一邊。例如互動系統的分出就是在「社會」這個系統之內再一次建立系統(互動)與其環境(社會內部其他溝通)的差異。就目前所知,社會這個社會系統在歷史上曾經出現了幾種不同分化方式,例如片段分化、階層分化、城鄉分化、中心邊陲分化、功能分化。[15]片段分化(segmentäre Differenzierung)是社會內部出現許多相互類似的次系統;階層分化(stratifizierte Differenzierung)是社會內部按照上/下這組差異分化出不同的次系統;城鄉分化或中心/邊陲分化是社會內部出現城市和鄉村或中心和邊陲這兩種不對等的次系統;功能分化(funktionale Differenzierung)則是社會內部分化出許多各自擁有特定功能的次系統。

社會系統的演化,[16]原則上有三個機制:變異、選擇、穩定化,而這三個機制都是系統自己執行的:系統製造變異(亦即期望落空),系統選擇處理這個變異的方式(接受或拒絕),系統將這個方式穩定下來。對已在運行的社會系統來說,天擇(由環境做出的選擇)因此是不存在的:是系統自己在選擇,而非環境在選擇。另外,社會系統的演化也不是為了要更好的適應環境。適應環境並非社會系統演化的原動力。對魯曼來說,如果某一個社會系統存在,則它就已經適應了環境。因此,演化是系統出現之後才出現的問題,也就是系統已經適應環境後才出現的問題。社會系統的演化不是要更好的適應環境,而是以已經適應環境為前提。此外,演化除了不以適應環境為目的之外,也不以其他目的為前提,換句話說,社會系統的演化是沒有目的的演化。系統的發展並沒有終點,沒有那個一旦達及就會讓系統停滯下來的目標。社會系統如何處理變異以及如何將這個處理穩定下來,會影響系統的結構和它建構出來的語義。語義(Semantik,一譯語意)是由系統製造並穩定下來的訊息(或稱穩定的論題),它和結構有著密切關係,例如Subject(主體)這個語義就是歐洲社會從階層分化轉向功能分化時的過渡語義;而「平等」則是功能分化社會盛行的語義。

魯曼將十七世紀以後的歐洲社會稱為功能分化社會,也就是社會在自身之內建立了許多功能系統及其環境,每個功能系統都對社會擔負一個獨一無二的功能,也就是說,沒有兩個功能系統擁有一樣的功能。例如:法律系統的功能就在於即使對下一刻溝通的期待沒有實現時,也依然維持這個期待;[17]經濟系統的功能在於製造並解決稀少性問題;[18]而科學系統的功能則是獲取新知。[19]此外,功能分化社會並沒有在功能與功能之間建立等級關係,這意謂著:在功能分化社會中,沒有哪一個功能或功能系統優先於其他功能或功能系統,例如,經濟系統雖然為社會解決稀少性問題,但它並不因此就是「最基礎」或「最重要」的次系統;經濟溝通不是下層建築,而且它也不能代表社會本身。功能分化社會同時提昇了各個功能系統的相互依賴程度與相互獨立程度。

功能不是目的,也不是因果關係中的果,它的意思不過是問題/問題解決之道這組差異的統一,[20]而且特別是指次系統和系統之間的關係。次系統對系統所擔負的功能,指的就是這個次系統運用某個方法製造並解決系統的某個問題。一個問題也許有不同的解決之道,這些解決之道因此在功能上是等同的,魯曼稱這些為功能等同項。功能不是系統在本質上的存在條件;系統具有哪些問題,次系統又如何解決這些問題,都必須經過經驗研究才能確定。也就是說,功能是偶連的,會在歷史上發生變化,因而無法透過理論演繹推論出來。

每個功能系統都用自己特有的二元符碼(binärer Code)來觀察自己的觀察,符碼的使用因此就是在二階觀察的層次上進行。透過這個特殊的二階觀察,功能系統可以將自己的溝通歸到符碼的其中一邊,而且也只能歸到其中一邊。同時歸到兩邊會造成弔詭,讓系統無法進行觀察。這種符碼值的分配魯曼稱為編碼 (Codierung,一譯符碼化)。二元符碼是Spencer-Brown意義下的區別,亦即將兩邊分開、並對其中一邊加以標示的區別,但另一方面,它比Spencer-Brown所談的區別更為嚴格,因為只有符碼的正值才有銜接能力。這個能力不單是指溝通能銜接到下一個溝通(因為一般的社會系統即便使用非二元符碼的區別,也可以銜接到下一個溝通,只要它的自我生產在當時沒有中斷的話),而毋寧是:被賦予正值的溝通能被同一系統內許多不同的溝通當成前提。負值則恰好相反,它不具有銜接能力,功能系統無法從負值出發,銜接上以此負值為前提的其他溝通。然而,雖然被賦予負值的溝通(被觀察的溝通)不具有銜接能力,但是將負值賦予這個溝通的其他溝通(也就是進行觀察的溝通)卻具有銜接能力,因為功能系統可以從負值那裏進行反省(負值因而就是反省值,對系統的正值分配條件加以反省),進而取得某種正值的東西。例如,科學系統以「真/不真」這組符碼來觀察內部的運作,將他人提出的命題標示為真或不真(這種標示通常不是明顯的標示,在大多數情況下,科學家不會直接說某個命題真或不真)。只有被標示為真的命題,才能被科學家接下來的論證當成前提。被標示為不真的,不會被接下來的論證當成前提;相反,科學家必須說明為什麼這樣標示,並提出另外一個不一樣的命題。這個對不真的標示,因此也可以被接下來的論證當成前提。刻卜勒的地心說被哥白尼駁斥,而這個駁斥本身(而不是地心說)是他的日心說的前提。除了科學系統外,政治系統也有自己的二元符碼,亦即「執政/在野」;[21]大眾媒體系統則以「訊息/非訊息」作為自己的二元符碼;[22]藝術系統以「美/醜」來觀察自己的溝通;[23]經濟系統則「支付/不支付」替自己的溝通加以編碼。[24]在這些符碼當中,執政、內在、訊息、美、支付都是具有銜接能力的正值,在野、超越、非訊息、醜、不支付則是不具銜接能力的負值。

然而光是符碼,並不能決定事件該歸於哪一邊。符碼只規定系統應將自己的溝通分派到其中一值,但沒有規定該分派到哪一值。負責解決這個問題的不是環境(環境客體若能決定某命題是否為真,生理需求若能決定某項支付該不該進行,則系統和環境的界線就會消失),而是系統內部自己製造出來的綱要(Programm),它由一些歸屬原則組成,決定了哪些歸屬是正確的,哪些歸屬是錯誤的。[25]當然,這些歸屬原則不是絕對的,它們是偶連的。當綱要發生變化時,原本的事件歸屬可能就會發生相應的變化。例如,科學系統中的綱要(理論和研究方法)如果改變了,那麼曾經被標示為真的命題可能就不再被標示為真。

除了符碼與綱要之外,功能系統還擁有獨特的象徵一般化溝通媒介(symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium)。媒介概念在魯曼《社會系統》(Soziale Systeme)和稍後的作品如《社會中的科學》(Die Wissenschaft der Gesellschaft)、《社會中的藝術》(Die Kunst der Gesellschaft)、《社會的社會》(Die Gesellschaft der Gesellschaft)的用法並不完全一致。在《社會系統》中,媒介僅僅意指「溝通的出現機會極低」這個問題的解決之道:語言是用來解決「理解的機會極低」這個問題;文字和印刷術是用來解決「傳散的機會極低」這個問題;象徵一般化溝通媒介則是用來解決「成功的機會極低」這個問題。然而,在諸如《社會中的科學》[26],魯曼借用並改寫Fritz Heider(弗里茨·海德)[27]對媒介的觀點,將媒介定義為系統中(而非Heider所言的環境中)諸元素的鬆散耦合,並因此區別於系統中諸元素的緊密耦合(形式)。例如,語言如果作為媒介,那麼由一些字緊密組合起來的句子就是形式;如果句子是媒介,那麼由一些句子緊密組合起來的一篇演講就是形式;貨幣如果是媒介,那麼由一些貨幣緊密組合起來的價格就是形式。形式是在媒介中出現的,而且它的緊密耦合是偶連的,也就是緊密耦合其實也可以有別的樣子,例如,在真理媒介中不會只有一種組合諸命題的方式,亦即不會只有一個理論是可能的。魯曼一直努力以後期的媒介觀點為基礎,回頭統一前期的看法。前期被視為溝通問題的解決之道,例如語言、文字、印刷術,在後期都被改寫為元素的鬆散耦合。但媒介作為溝通問題的解決之道,這個看法很大程度上仍然得到保留(少數的例外:「意義」在前期不被視為媒介,後期剛好相反),例如,「象徵一般化溝通媒介」在前後期都界定為一種特殊媒介,它解決了成功機會極低這個問題,也就是說它讓上一刻溝通有很高機會被下一刻溝通接受。在這裡,象徵指的是將不同的東西結合在一起(上一刻溝通被下一刻溝通接受;附帶一提,不要將這裡的「結合」和緊密「耦合」互相混淆),一般化指的是這種結合方式在系統內部普遍適用(只要功能系統使用自己的象徵媒介,那麼它內部的溝通都有很高機會被下一刻溝通接受)。例如,貨幣就是這樣一種象徵一般化溝通媒介,只要有人支付貨幣取得某樣稀少物品,作為旁觀者的他人,有很高機會接受自己同樣也感興趣的物品變得更為稀少,而不會採取諸如暴力搶奪等途徑。真理也是這樣一種媒介,只要一個命題是真的(亦即被科學家標示為真),這個命題有很高機會被接受,成為科學家後續論證的前提(亦即限制後續溝通的行進方向)。政治系統的象徵一般化媒介是權力,被視為握有權力的人,他做出的決策有很高機會被其他人遵循。

每個功能系統都是彼此的環境,例如政治系統是經濟系統的環境,而經濟系統也是政治系統的環境。這些互為環境的功能系統,在運作層次上,不會將自己的元素放入對方的運作序列中,也不會將對方的元素放入自己的運作序列中。在政治系統中,所有溝通都取向於「執政/在野」這組主導差異,而非「支付/不支付」;科學系統只以「真/不真」來觀察自己內部的所有溝通,而不是越俎代庖以「美/醜」來進行觀察。功能系統對彼此而言是自身環境中的系統的環境中的系統,簡單講,每個功能系統都是在對方的環境中的系統。系統與環境之間、並因此系統與系統之間的界線是無法逾越的,即便它們之間有著無可否認的結構耦合(strukturelle Kopplung),[28]而且也可以相互觀察。科學研究一方面需要經費,另一方面它也能提出和通貨膨脹有關的理論。政府提出的政策一方面需要電視新聞和平面報紙的報導才能廣為週知,另一方面它也可以觀察輿論對此政策的支持程度;法律需要相關的法學研究作為基礎,但另一方面它也可以禁止某些科學研究的出現。

在1997年問世的德文版《社會的社會》(Die Gesellschaft der Gesellschaft),魯曼對新興的電腦與網路技術著墨不多,其弟子Dirk Baecker以其論述為基礎,融合美國學者Harrison White的觀點,主張當前的社會(下一個社會)是網絡社會(Netzwerkgesellschaft),其首要媒介不再是文字,而是電腦。在這個社會中,網絡(Netzwerk)由各種同一性(Identitäten)所組成,而這些同一性透過相互控制(Kontrolle)而出現、改變。[29]

在德語圈,以魯曼系統理論為出發點進行研究的主要學者有 Dirk Baecker、Rudolf Stichweh、Peter Fuchs、André Kieserling、Armin Nassehi、Elena Esposito、Gunther Teubner、Werner Vogd。在台灣則為魯貴顯和湯志傑,他們和其他後進或合作或獨力迭譯魯曼的著作,例如《社會之經濟》(湯志傑、魯貴顯)、《社會中的藝術》(張錦惠)、《愛情作為激情》(張錦惠、王柏偉)、《社會中的法》(李君韜)、《大眾媒體的實在》(胡育祥、陳逸淳)。至於英語圈,早在1995年即出版Soziale Systeme英文譯本(Social Systems),惟接受程度和注意程度一直不高

尼克拉斯·盧曼 - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/34kJp5r

--------------------------

《社會系統》導讀:魯曼似乎是一位稱職的「魔鬼辯護者」,從二階觀察的角度瓦解主體 - The News Lens 關鍵評論網 https://bit.ly/3uA5TtH

溝通作為社會性質之後,魯曼為社會學帶來新的問題意識:社會以自我指涉的方式維持住溝通的再生產,且,自我指涉總是以區別為前提,因此,社會學的研究便在於理解社會系統如何地演化中創造各種差異,以回應它自己所面對的世界複雜性。

文:魯貴顯(天主教輔仁大學社會學系專任副教授、德國畢勒佛大學社會科學博士)

【導讀】密涅瓦的貓頭鷹們已在黑夜中飛行著

(前略)

重構社會性質之後

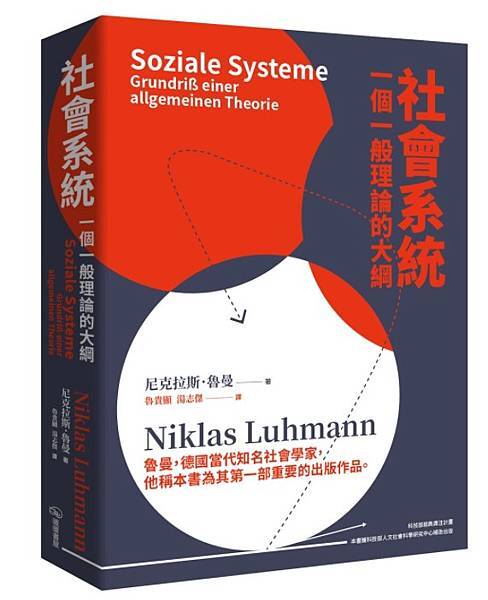

在一次訪問中,魯曼稱本書為第一部重要的出版作品,即便他早已出版多部作品及上百篇論文(見附錄的出版年表),並且還將它視為新系列的理論。[1] 系統、行動、溝通、世界、自我指涉、偶連性這些概念早已出現於《社會學啟蒙》(Soziologische Aufklärung)系列著作中,但如何將它們綜合,彼此關聯,相互指涉,就需要一個不得不的理論決斷,為讀者架好系統理論思考的起手式。在1997年出版的《社會的社會》(Die Gesellschaft der Gesellschaft)的前言,魯曼給予《社會系統》一個明確的定位:

為了全社會理論,從一開始就想到著作出版應該分為三部份:一是系統理論的導論章節,二是關於全社會系統的闡述,第三部份則是關於全社會中最為重要的功能系統之闡述。這個基礎構想並沒改變,但所涉及的闡述範圍就得多次修正。我在1984年將»導論章節«這一部份寫成書出版,並以《社會系統——一個一般理論的大綱》為名。根本上說,關乎的是將自我指涉性運作方式移到社會系統的理論之中。[2]

至於這樣一個理論如何有生產性,就得回到關於各功能系統的專書以及四卷關於社會語意史的著作。在閱讀功能系統的專書時,讀者很快就會發現,同一個概念,例如媒介概念在討論藝術系統及教育系統的書中有不同的意指,而且也不同於本書所說的象徵性一般化的溝通媒介概念。此書不是一本手冊或概念辭典,無法給出絕對明確的概念定義,因為概念總是在不同的論題中變形著。它作為一本引導性的理論著作,至少已向讀者示範,該如何思考一個自我指涉系統如何從某個媒介之中茁生,如何辨識自我指涉系統的基本單元,時間如何被系統創造出來,結構又如何在每瞬間被維持或瓦解。

另外,新系列的理論也意謂魯曼採取更清楚的研究立場,包括認識論立場。本書最後一章看似與社會學研究沒有太多關係,只是作者將前面章節逐步建構起來的系統運作方式用於反省科學活動。德國二次大戰之後至今,對社會學研究的反省大概是朝向更嚴格、更高層次的(社會)科學理論,藉以規定研究的客觀性、有效性;另一是朝向社會批判,揭露任何社會制度、組織及思想背後的意識形態(法蘭克福學派);最後是朝向所謂的古典社會學理論(例如,韋伯、涂爾幹、齊美爾)。

對於這些作法,魯曼在前言及第十二章表達了不滿,他無法接受科學靠著另一層的權威指導來決定研究的正確性[3],也無法不去反省一個時代究竟是在哪些條件下重新將特定人物當成理論的出發點,當然也無法接受批判者賦予自己不受觀察的優越位置以及判準。他從自我指涉的運作推導出一個認識理論的立場:讓社會學出現在它自己的對象領域之內,並觀察社會學如何被它的研究對象觀察著。同理,任何自稱為科學理論的理論必須認識自我觀察是如何地進行著,如何地被其它理論觀察著。

這本書的名稱,「一個一般理論的大綱」,指出了作者強烈的企圖心。一方面,這本書是系統理論這股思潮之下的作品。系統理論,嚴格說來,並不是一個可以明確指出特定預設、研究方法、實踐立場的理論。也許魯曼及其追隨者的學說在社會學裡被稱為系統理論學派,就像派深思被標上結構功能派,看似有一完整的思想體系,而且,導論書籍、教科書也強化這樣的學派印象。不過,「系統理論學派」的發展並不只是因為理論應用的可觀成果,而較是受惠於各種學科對於系統及相關概念的研究與形塑。

所以,本書於導論提及的典範轉移,是整個系統理論思潮的轉變,甚少涉及當時社會學裡的系統理論,但,這也正是本書對於社會學的貢獻:從系統的自我指涉性運作重新理解社會,並且改寫諸多的社會學概念,例如行動、溝通、社會分化、組織、媒介。但,另一更重要的貢獻則在於此書作為一般的系統理論(allgemeine Systemtheorie),讓所有的學科,無論是自然科學或人文社會科學,看見(社會)系統如何解決自身的複雜性問題,(社會)系統之間如何相互觀察與描述,如何在演化中創造各種溝通媒介[4]。

另一方面,「社會系統」這個名詞意謂著,系統理論的研究對象必須達及任何具有社會性質者。這也就是理論對自身的普遍性要求(Universalitätsanspruch)。普遍性並非指系統理論具有普遍有效性,或具有普遍真理的地位,相反地,它力求理論不受限於任何分類(鉅觀或微觀、個體或整體)、學派(解釋或詮釋、現象或本質)、文化(在地或全球)的既定前提,並最終能反思自己在社會之中的可能性條件。

如此徹底的理論自我要求可能與德國二戰之後的社會學發展趨勢有關。當時,不論是為了重建社會秩序,或是為了瞭解德國的社會轉變以及隨後而來的各種社會問題(家庭、移民、教育等),經驗研究是優先的取向。除了與社會重建相關的議題,如家庭、青年、社會階層的議題之外,在七○及八○年代,各特定領域的社會學研究先後出現,如工業、傳播、文化、都市、組織、團體、人口老化等等,當然,知識社會學這個老牌的論題也在其中。

戰後德國的社會學內部即便在意識形態上立場各持己見,但基本上都相信,經驗研究,特別是實證取向的研究,始終是最為重要的工作。只有這樣的研究策略才能讓德國的社會學儘快取得獨立且專業的地位[5]。但也因此,社會性質(Soziales)、全社會,這些使社會學擁有研究正當性的對象領域愈來愈失去重要地位。

哈伯瑪斯與魯曼的大理論代表著七○年代之後的理論成就,兩人都將溝通捧為社會學理論的重要概念,重新激起學界對於社會性質以及全社會的興趣。前者以溝通行動(kommunikatives Handeln)提出社會批判並作為社會整合的解方,後者則以溝通作為社會自我生產的元素[6]。溝通在系統理論之中不再帶有倫理或目的色彩,而只是作為區別,作為事件。這也是一項將社會學理論去本質化的嘗試,將系統、行動、關係、結構、分化、媒介等概念重新改寫為一組組的區別[7]。

二階模控論區別出兩種視角,一是對象的既予性,另一是對象與觀察者之間相互建構性。史班賽-布朗的形式概念區別了觀察者所見的對象(標示,indication)及其背後所使用的區別(distinction):所見的對象與對象之外的一切。魯曼依循這樣的認識原則,區別出運作與自我觀察(或自我描述),即,溝通作為基本的運作,在實現社會性質的瞬間,是無法被觀察的,但溝通可以將自己當成論題,將本身描述為行動,也將人(Mensch)描述為構成社會的主體(Subjekt)、個體(Individuum)。

於是,主體不再是系統理論中的一個嚴格概念,反而被視為語意,是社會用來標示人身上的自我關連能力,或標示一種人想成自己所欲的個體的欲望與自由[8],或標示人作為自身及一切事物的基礎,同時也是認識的可能條件。這些逐漸建構起來的能力,使社會有機會創造更多與主體相關的特性、問題,例如個體與集體的問題(順從或反抗社會),主體對自身與他者的關係(真誠或欺騙),主體之間的資源、地位的分配(平等或保持差異),個人的同一性(恆定或多變)[9]。

由主體或個體概念衍生的諸多問題也強化了社會系統與心理系統之間的結構耦合(strukturelle Kopplung),並使後者面對更多來自本身及外界的要求。主體們看似透過溝通、契約而得到互為主體性(Intersubjektivität),創造出社會(性質),但其實已變成一個被諸功能系統排除的存在。他們對任何系統的批判、抗議都必須以功能系統的運作為前提,以功能系統的符碼為語言,但,這麼一來,出現的就不再是主體,而只是溝通事件。

將主體、個體概念當成是溝通的語意,是社會自我描述的一種策略,這樣的作法無異違背了社會學主流。斯洛特戴克(Peter Sloterdijk)因此稱魯曼為「魔鬼的辯護者」(Anwalt des Teufels)。天主教曾為了審查封聖者的事蹟而設立這一角色,其任務是質疑並與其代言人辯論。廣義來看,這一角色必須窮盡一切否定的可能。

魯曼似乎是一位稱職的魔鬼辯護者,從二階觀察的角度瓦解主體。當社會不斷提升主體地位,賦予更多的能力、責任時,他則指出它的真實來自於社會的自我描述,大大降低它的理論地位,在實踐的意義上也將主體這個重擔從人的身上拿掉。也可以說,系統理論總是提醒,要謹慎對待任何關於人的本質的看法[10]。

溝通作為社會性質之後,魯曼為社會學帶來新的問題意識:社會以自我指涉的方式維持住溝通的再生產,且,自我指涉總是以區別為前提,因此,社會學的研究便在於理解社會系統如何地演化中創造各種差異,以回應它自己所面對的世界複雜性。他的理論所具有的典範意涵,一方面是對於跨科際的一般系統研究的貢獻,另一則是對於社會學研究的啟發,即,從全社會的角度思考,即,一切的思考及行動,包括魯曼自己的理論,都必須以溝通這個運作為前提。這樣的理論聽來保守,但可能比任何的實踐或理論更認真反思自身的可能性。

2020年四月於輔仁大學羅耀拉樓

附註

[1] 「在寫書及文章時,我並沒有想著要做到完美的程度,就像有些人認為在寫第一本書時一定要讓它成為最終的成品。我迄今所寫的一切都還只是理論生產的零系列——但《社會系統》這本最近出版的書是個例外」,N. Luhmann, Archimedes und wir: Interviews, Berlin: Merve Verlag, 1987, S.142。

[2] N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, F.a.M.: Suhrkamp, 1997, S.11。

[3] 參閱本書第十二章(原文頁647),「[...] 拒絕以下的結論,即,人們在開始研究之前,首先必須認識科學理論。科學史來看,科學理論在任何情況下是科學運轉之後的產物。諸反省理論不只是理論,只為了將自我指涉反省為系統的同一性而已;它們本身也是自我指涉式自我生產的一個要素。它們自己推動著它們所描述的事物。」

[4] 《Cybernetics & Human Knowing》這份以二階觀察及二階模控論為主的跨領域期刊,在2007年,Vol.14, Nr.2-3,的主題是魯曼的社會系統理論,其中討論了其與溝通科學銜接的可能。當然,來自建築、藝術、邏輯、數學領域的研究者也以各自學科中發展出來的系統觀點討論溝通、語言、存有論、媒體、醫療等等。

[5] 參閱Stephan Moebius, Die Geschichte der Soziologie im Spiegel der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS), in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (2017), Suppl 1, 69: 3-44。

[6] 關於哈伯瑪斯與魯曼對社會理論的討論,Jürgen Habermas / Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung? F.a.M. 1971: Suhrkamp。魯曼提出的理論構想,社會系統以意義及封閉運作回應世界複雜性,只被哈伯瑪斯當成一種保守的社會技術。這讓魯曼感到失望,認為這場討論只被外界當成爭論,而未被認真當成是理論(參閱Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, F.a.M.: Suhrkamp,1997, S.11)。

對於類似哈伯瑪斯這樣的批判立場,他依舊是以理論的角度回應,也就是,理論的貢獻並不在於指引或改善實踐的成效,而是更好地控制觀念:「人們始終可以責備那些透過理論啟發而來的分析缺乏『實踐的關連』。那些分析並沒有為其他人提出處方。它們觀察實踐,並且偶而會問:當人們急著在尚待修正的想法下行動時,會得到什麼好處?這裡絕不排除,以上述這種方式人們可以獲得有用的結果。只是理論始終還意謂著,藉著一個被較好地控制著的產生觀念的方法。我們可以提高有用的結果的機率,以及尤其是:可以減少產生無助益的激動的機率。」(魯曼,《生態溝通:現代社會能應付生態危害嗎?》湯志傑/魯貴顯譯,台北:桂冠出版社,2002年,頁2-3)

[7] 區別並不是由觀察者任意給出的。區別是使觀察得以可能的條件,使任意性得到控制:「吾人若使用系統/環境這個區別,接下來的工作就是說明以下問題,即,眼前所說的系統是什麼,因為從它這兒起,其它一切才能被當作環境。這個問題無法像分析師偶爾說的 那樣隨意地回答。觀察者的偏愛就在於選取出他可以當作起點的系統,而不在於這個問題,即,他可以將什麼當成系統。」 N. Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, F.a.M.: Suhrkamp, 1990, S.65。

[8] 參閱魯曼,《愛情作為激情——論親密性的符碼化》,台北:五南出版公司,2012,第五章。

[9] 關於系統理論對主體概念的簡短討論,Armin Nassehi, Theorie ohne Subjekt? In: Oliver Jahaus / Armin Nassehi u.a. (Hrsg.), Luhmann Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, Stuttgart: J.B.Metzler, 2012, S.419-423。

[10] 參閱Peter Sloterdijk, Luhmann, Anwalt des Teufels. Von der Erbsünde, dem Egoismus der Systeme und den neuen Ironien, in: Dirk Baecker / Norbert Bolz / Peter Fuchs / Hans Ulrich Gumbrecht / Peter Sloterdijk, Luhmann Lektüren, Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2010, S.91-158。

書籍介紹

本文摘錄自《社會系統:一個一般理論的大綱》,暖暖書屋出版

作者:尼克拉斯.魯曼(Niklas Luhmann)

譯者:魯貴顯、湯志傑

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入TNL83,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

魯曼,德國當代知名社會學家,

他稱本書為其第一部重要的出版作品。

魯曼:「我的風格甚至是反諷式的。我想藉此告訴人們,請不要太認真對待我,或請不要太快地理解我。」

本書對於社會學的貢獻:從系統的自我指涉性運作重新理解社會,並且改寫諸多的社會學概念,例如行動、溝通、社會分化、組織、媒介。但,另一更重要的貢獻則在於此書作為一般的系統理論,讓所有的學科,無論是自然科學或人文社會科學,看見(社會)系統如何解決自身的複雜性問題,(社會)系統之間如何相互觀察與描述,如何在演化中創造各種溝通媒介。

溝通作為社會性質之後,魯曼為社會學帶來新的問題意識:社會以自我指涉的方式維持住溝通的再生產,且,自我指涉總是以區別為前提,因此,社會學的研究便在於理解社會系統如何地演化中創造各種差異,以回應它自己所面對的世界複雜性。

他的理論所具有的典範意涵,一方面是對於跨科際的一般系統研究的貢獻,另一則是對於社會學研究的啟發,即,從全社會的角度思考,即,一切的思考及行動,包括魯曼自己的理論,都必須以溝通這個運作為前提。這樣的理論聽來保守,但可能比任何的實踐或理論更認真反思自身的可能性

《社會系統》導讀:魯曼似乎是一位稱職的「魔鬼辯護者」,從二階觀察的角度瓦解主體 - The News Lens 關鍵評論網 https://bit.ly/3sqDIea

------------------------------------

Niklas Luhmann 的社會系統理論 @ Devil Red :: 痞客邦 :: https://bit.ly/3owsdRi

Niklas Luhmann 的社會系統理論

http://mail.nhu.edu.tw/~society/e-j/29/29-22.htm

南華社會所研究生 張國偉

一、討論原因

二○○三年一月十四日星期二,上社會理論課,討論的內容是哈柏瑪斯和盧曼,這兩位當代的偉大思想家,經由同學報告及老師的補充說明,再加上同學的討論使我對於Luhmann產生了很大的興趣,雖然我並沒有精讀過他的任何一部經典著作,不過對於老師所提到的,90年代中期興起的一股「盧曼熱潮」,及與哈柏瑪斯所做的一些論戰,再加上對於想要將「系統與環境」的觀念上的一些釐清,讓我覺得Luhmann的系統理論是我想要真正的去了解的,雖然老師說過它並不好讀,也不好理解,可是利用它來理解社會,卻又是那麼傳神!因為之前我課堂上報告的是Parsons的社會體系及結構概念檢討,然後Luhmann跟他也有過一段淵緣,所以可以對於社會體系的檢討,有進一步深入的研究。然後再加上當了老師的助理之後,對於「反身性」的概念,必須要做一些觀念上的釐清,所以我選擇了Luhmann的系統理論,作為幫助我理解的工具。

記得鄒老師上課曾經提過,「自然科學總是向前的,而社會科學總是跟隨著人類的腳步之後」。而且自然科學總是走在時代尖端,帶領著人類一直向前走,然而社會科學總是跟隨著人類的腳步,雖然如影隨形,但是卻有著時間上的拖延,有時後甚至晚了將近半個世紀,這樣子的講法雖然覺得有一點誇張,但是卻也講到了兩者之間的重要差異。的確,社會學研究的是社會與人類的行為,所有收集到的資料都是已經過去的事實及資料,但是社會的進展是不會停下腳步的,如果我們想要用過去的資料,尋找某一些永恆的律則建立理論來預測未來,對於不斷在轉型與變遷的社會是很難貼近的,所以在社會科學當中想要建立一個永恆律則是長期的受到爭議,而利用因果說明的模型也經常受到批評及批判,反而是對於過去的說明與描述是引人入勝的,所以韋伯 (Max Weber)對於「新教倫理與資本主義精神」的探討,到了二十一世紀末仍然是大家喜歡閱讀且討論的;然後馬克斯(Karl Marx)與恩格斯的的「共產主義宣言」在一百五十年後資本主義的「全球化」的今天,還是依然受到大家注目的,而且是經典。雖然『社會』在時間的洪河中從未靜止過,然而如果人類不能從過去的經驗中學習如何反省自己與面對未來,那麼重蹈覆轍就不是不可能發生的。我想社會學是人類社會的一面多角鏡,人類在對於過去的回憶中看到自己的各個面向及型態,利用社會學從而了解我們生活世界的真實且多樣的樣貌,並且試著去改善我們的生活世界,因為「反身性」及「溝通必產生新的溝通」,所以,對於社會學而言,應該如何去觀察及反省,是我想利用系統/環境的區別來看!

二、關於盧曼的簡介

Luhmann於1927年生在Lueneburg(白雪公主故事發源地),二次大戰時服役於德國空軍,1945年被盟軍所俘住過戰俘營,戰後在佛萊堡大學念法律,通過兩次國家考試後服務於行政機關,六零年代初期至美國哈佛大學跟T. Parsons(美國社會學功能論大師)做客座研究,之後任教於德國Speyer行政高等學校,1967年同一年在Muenster大學先後提出博士論文與教授資格論文,1968年起任教於新成立的 Bielefeld新制大學社會系,1993年退休[1]。

三、理性化的開展

由於知識經濟時代的即將來臨,面對現代社會高度的及不斷增加的複雜性,我們觀察社會的角度,以及反省的方法,我們是不是有必要做一些改變呢?

德國社會學理論家尼可拉斯.盧曼,他繼承了結構功能論而發展出來「系統理論」,這代表了「社會學啟蒙的一個新境界」。這是一種有異於古老歐洲傳統中所標舉的理性批判,Luhmann以系統/環境的差別作為他觀察的一個起點,然後全方位的下去探討社會中各個相對自主的社會系統-經濟、 政治、法律、科學及宗教等等。以及這些系統在實踐他們功能上的演化的成果。透過系統理論的解釋,Luhmann企圖呈現的是:社會系統中自我在制的機制!以及了解這種機制對於所謂的西方理性啟蒙的重要意義。對於現代社會這種經由自我的描述然後獲得自我認識的「自我指涉」而言,系統理論的這種反省程度的確找到了與韋伯等不同的道路!

在西方世界朝向現代化發展的過程中,「理性化」代表著人類意識型態的一個轉捩點,「理性化運動」的意義不僅僅在於匯集了知識的力量,更進一步他也使得社會的變革變成為一種可能,同時他也宣告了人類的「理性」乃是普變的存在於每個個體中,是具有主體性的。所以一直到今天,誠如老師上課所說的,啟蒙時代之後理性、科學、反省、批判等等的概念依然深深的影響整個世界的運轉,而且都維持著緊密的關係。哈柏瑪斯也有提到,這種所謂的「啟蒙方案」(the Enlightenment project)是可以指導人類未來之路的理想方向,但是畢竟理性的潛能還尚未充分的發揮,而當人們面對這眾多「現代」(或後現代)社會的危機現象的時後,對於理性之光會懷有無比的信心!(Habermas,1985)[2]

四、關於系統理論的初型到成熟

Luhmann開始對於社會學理論產生興趣,是源自於他從T.Parsons的結構功能論開始,雖然結構功能論曾經在社會科學界取得了近乎顯學的地位,可是到了70年代之後卻是後繼無人,而且也擋不住新興學派(如:衝突理論)的批判,而導致陷入低潮。可是Luhmann卻認為結構功能論固然有其缺點,可是它還有許多的東西沒被充分的挖掘出來,尤其是Parsons的基本論點常常被忽略或者是受到誤解,所以不應該只是停在只有Parsons的結構功能論。Luhmann是從Parsons所一再強調的「行動即系統」出發。首先他確立「系統」概念的核心位置,然後它一方面引進現象學的方法,將「意義」和「行動」分解成為引導「選擇」的一種機制,然後再以系統的「功能」來整合眾多的獨立且分散的但是又是同步進行的個別選擇;另一方面,它賦予了系統有「自我指涉」(self-reference)的特質,用來描繪系統在「時間」面向上動態的過程。

Luhmann對於社會科學的這種一向追求「因果分析」基本上抱持著懷疑的態度,因為社會現象太過於複雜,無法用「原因」和「結果」窮盡推論,所以Luhmann他覺得唯有將「功能分析」推到極至,並採取「系統理論」的觀察角度,才有可能讓我們理解整個人類社會的運作規則。所以他的這些構想,大致在他早期的作品中已充分開展出來(Luhmann,1964;1968;1969;1972;1980;1981a;1982)[3],再加上他和哈柏瑪斯的論戰更使得它的變的更重要,「系統理論」和「溝通行動理論」的對話,可以說是二次大戰之後,德國學術思想界上的一件大事(Habermas&Luhmann,1971;顧忠華,1990;盧政春,1992)。

工程學中「自動操控學」提供了Luhmann對於系統/環境的差別的視野,然而這樣的區分是太機械化了,所以他從生物學(生物哲學)當中發展了「自我指涉」及「自我再製」的概念,然而最重要的就是連結的管道,就是取自於現象學,也就是溝通的過程,這種過程是意義上的連結,而並非是上述中的一種窮盡解釋的因果關係。所以對於Luhmann來說,世界並非是無窮的複雜性,而這也正是他的理論起點以及根本的預設,所以,它才會是那麼的難懂,是一套抽象到足以掌握「世界」的理論。

對於Luhmann而言,系統的定義是,各個部分(segmentation)相互聯結在一體的組合物,而且會在社會進化過程當中不斷的分化,也會不斷的連結。而且它是不同於一般的機械系統和有機系統,在連結的組織或個體內部是透過「意義」的連結,而且必須要透過溝通傳播的過程。社會系統並不只是現在時刻的連結,它還包括了從他們(組織或個體)過去到未來的關係而衍生出來的連結。所以對盧曼而言,溝通才是系統的基本元素,而不是行動。那接著他所要提出的就是意義概念的功能化,換句話說就是,意義是如何產生或者是意義的內容是什麼已經不重要了,關鍵是在於它「選擇」的功能。那麼選擇的標準從哪裡來呢?Luhmann是說:訊息、通知、理解三者的綜合(Luhmann,1984:194;1986:174-5)[4]。

筆者認為利用波蘭尼「默會知識」(tacit knowledge)的概念來理解選擇的過程及標準可能會更加的貼近,再加上因為在於複雜性的壓力之下,可能性及選擇(也就是默會知識)成了唯一的焦點。所以這裡有牽引出來Luhmann「 自我再製」[5]及「自我指涉」的概念。對社會學而言,整個關注的焦點從秩序問題、持存問題、轉變到動態的圖像,也就是從控制走向自主,從結構形式走向系統動態。除了結構的自我組織以外,還包括了溝通的自我再製。對Luhmann來說,結構的功能只在使事件到事件之系統再生產成為可能(Luhmann,1984:62;388;1986:174)[6],它只是將可能性加以結構化,卻維持著開放性,因此會產生失望是有可能的,但卻是偶然的。而溝通卻是指向下一個溝通。所以系統的界線、結構等都是自我構成的,而且都是在當下才決定的,並一再地成為溝通的題材,再度進到自我再製之中。藉著這種系統/環境區別及自我再製的概念,Luhmann的系統理論擺脫了傳統的社會學結構論上的機械式或有機式的類比及實體上的陷阱,它是沒有目的論的,而系統本身的存續也沒有被預設為統的目的,因此人們現在所能做的只是去描繪系統動態的發展,我們可以說它是超越了以往結構功能論(如:Parsons)無法處理的變遷問題

Niklas Luhmann 的社會系統理論 @ Devil Red :: 痞客邦 :: https://bit.ly/3owsdRi

------------------------------------

與 Ulrich Boehm(烏裡希本姆)的訪談:Niklas Luhmann(尼可拉斯盧曼)的社會系統理論

魯曼/盧曼(Niklas Luhmann)的訪談:1973年與1989年

與 Ulrich Boehm(烏裡希本姆)的訪談:Niklas Luhmann(尼可拉斯盧曼)的社會系統理論

播出時間:1973年08月28日

字幕製作與翻譯:鄭作彧老師

(本文僅根據訪談視頻的字幕謄打和整理,以供學習之用途。)

01. 「盧曼教授,您在無數的學術著作當中呈現了一個非常複雜、無所不包的社會系統理論。如果我們想在一個有限的訪談當中介紹,您的系統理論是什麼?這個理論想處理什麼問題?那麼,我們當然必須限缩在比較泛泛的說明。但儘管如此,可否還是請您為您的理論的基本取徑與基本問題,進行簡短的說明?」

每個現代的系統理論是從「系統」和「環境」的差異開始的。在社會領域當中,有許許多多的系統,例如:家庭、學校、政黨、經濟企業、司法部門……等等,而這些系統的「環境」則是其他的東西。環境不只是自然環境,也是許許多多具體的、有著不同個性的人,然後最後是諸多其他的社會系統。

藉著這種「系統與環境的差異」的觀點,人們就可以分析各種社會系統 — — 心裡系統也一樣:如何在與環境的關係當中產生變化,而環境本身也是會持續變化的。

02. 「這樣對於系統理論來說,不就是有個難題在於:如果系統和環境都在不停地變化,那麼系統和環境的邊界還能清楚地劃分出來嗎?」

邊界是系統自己界定的。也就是說,並不是科學建構了這些系統,而是所有行動的人在不關科學的情況下,自己確立了社會系統。比方說:你會知道,你是不是正在乘搭輕軌電車、是不是在打牌、是不是正在參加政黨選舉、是不是正在辦公室裡上班,或是是不是在跟家人吃晚餐…… 每每這些時候,您都在維持某種系統的規則,而且您也都知道系統的邊界,知道在這裡不能做什麼事。

03. 那這些系統是怎麼改變邊界的?

之所以會這樣,是因為這些行動者自己確定了系統與環境的差異。比方說,所有的參與者都會意識到家庭與學校的差異。這就讓系統的逐漸變動、邊界的變動,以及持續進行的調整改變得以可能。比方在系統邊界變動的意義下,家長可能就會越來越被要求去檢查和掌控他們的小孩的學校作業,說不定還會因此害家人吵架。可是,學校系統的負擔就減輕了,教師部分的表現與責任也會提升。

04. 「這裡牽涉到「複雜性」,這可以說是您的理論當中基本的問題、基本的概念。您所謂的複雜性,意指世界提供的可能性,總是比單一個社會系統能夠掌握的可能性的還要多。系統必須化約功能複雜性。對於系統理論來說,時常再說的「複雜性的化約」是什麼意思?」

好。化約,首先是體驗和行動的前提。人們無法同時體驗到所有事、或去從事所有可以想到的行動,總是有些事必須要排除捨棄掉。這是系統、系統建構時必須要做的事。就像我剛剛提到的,人們會知道是不是在搭乘輕軌電車、是不是在打牌。「複雜性」這個概念,讓系統和環境的比較得以可能,也就是在理論上銜接了系統與環境。人們總會說,複……環境比系統還要複雜。然後,人們就可以去檢視,不同類型的系統如何在不同的社會條件下,面對這樣的 — — 系統與環境之間的 — — 複雜性落差。

05. 「這種系統適應環境複雜性的過程,對於越來越複雜的社會、越來越複雜的總體社會系統,有越來越多的體驗和行動的可能性,而系統理論卻想要為我們今天高度複雜的社會,提供一個唯一適切的普世理論解釋……」

這裡我必須要對「唯一適切」插一下話。沒有科學家可以聲稱他的理論是唯一正確的。要的話,只能說,系統理論可應用於、普遍應用於所有的社會情況。人們不能不將理論工具再區分成多樣層次,而「系統」這個概念是有些好處的。人們可以假設一個無所不包的系統,然後人們可以在這個無所不包的系統當中。比方講,在整體社會當中,重複對次系統進行系統分析,而一般系統理論,想要的是能夠應用於每種社會情況,比方應用在打牌、或是應用於現在這裡的訪談。對「社會」這個包括所有人際關係的系統運用一種理論,是一個特殊的情況,需要一種特殊的分析工具。這個重要的特殊情況、檢視社會的情況,所需要的就是系統理論的普遍可運用性。如果情況越複雜,理論分析也會越困難。

06.「 就系統理論的框架來看,現代社會系統的典型特徵有哪些?」

現代社會的特質,不同於古代社會或早期高雅文化,在於主要分化原則是功能分化。意思是說,次系統是根據它們自身的著眼點所建立起來的,不是一個一個家庭、或是一個一個村莊分出來,而是一邊是政治,另一邊是經濟。然後研究、軍事、教育等等特殊的次系統,根據功能來確立分化。現代社會最清楚深刻的不同之處,就是功能分化。

07. 「在這樣的脈絡中,您也把一些科學用語重新詮釋了一番,好能適用於各種社會系統的新形式。像是真理、理性,這些人們本來已熟知的概念,或是社會秩序,您都要求要重新、功能性地定義。在系統理論的框架當中,這意味著什麼?會有什麼結果?」

這些概念在長期以來的社會發展當中,就已經被創造出來了。舊的「社會」這個系統,更直接關聯上現實,更直接關聯上人類在一個廣泛的宗教宇宙關係當中;對社會現實的可能認知,更直接關聯上人類在一個廣泛的宗教宇宙關係當中。所以,可想而知,在那個時候,真理根本上來說存在於能對現實加以認知的人類理性、人類腦袋當中。對於今天非常複雜的社會來說,認識取徑變得…變成「非實在論」的。今天人們認為真理是一種道德神話,或當作一種可以被邏輯理論用來進行定義事物的根據。但我認為,面對今天非常複雜的社會,人們必須要用更為抽象的方式來構築一個能適用於社會的真理理論,可以把簡化的體驗傳遞下去的一種規則符碼。

08. 「您不久前就您的立場和哈伯馬斯進行了一連串的辯論。您認為「理性」不過是結構性的系統需求,在角色規定當中所執行出來的理性,會在系統當中受到控管,或由系統許可。但是,如同一些對您的批判所提到的:這難道不是意味著您的系統理論,放棄了給出一個判準社會秩序的理性/不理性的標準,放棄了判斷一個社會系統是否、以及在什麼時候是有益還是有害的、是民主的,還是法西斯的嗎?因為這樣一種系統理論,在評估系統的時候,並不採取任何明確的立場。如果您對一切的分析都是在去看系統如何穩定下來、發揮功能,那麼政治恐怖行動或殺害行動,也可以用這種觀點來自我辯護。」

我覺得您說的這個批判,太概括籠統了,有兩回事必須區分開來:一方面,沒錯,系統理論的出發點不是外在既定的自然的、道德的、或絕對的尺度、判審、準則,而是假定,所有的行動判斷標準,都是在社會當中構築出來的,都是在社會自己的天空下,以抽象的形式描寫下來的,而且會隨著社會的發展而改變。如果人們不是只用一個絕對的標準來測量,而是去檢視,就恐怖行動方面、就系統的某些政治方面,在關係到其他像是資本匯集、文明行動的社會化、法律手段等等的情況下,極端價值有哪一些後果。那麼人們會可以得到一種非常銳利深刻、非常不一樣的分析。這也就是說,如果系統理論產生了政治性的影響效果,那是因為系統理論在政治領域當中批判、指出、發現、探討某些極端的假設後果。

09. 「但難道不就是說,在面對政治問題的時候,系統理論研究會有一種搖擺不定,剛好讓它被運用在各種政治目的上,也就是鞏固某些政權關係、為它進行辯護,比方服務於一種意識形態,辯護與鞏固專家統治的社會?」

是啦,系統理論本身並不會禁止政治的使用,不管是正常應用還是濫用,因為,什麼叫禁止政治的使用?政治控制、或者是不是在鞏固政權…我覺得科學研究老在問這種問題。這些,還有許多細節,都是政治自己在執行的。我們不可能整天待在波昂(當時西德首都)來管這一切。

10. 「盧曼教授,您的眾多批評者當中,您最怕誰?」

我最怕笨蛋。與 Ulrich Boehm(烏裡希本姆)的訪談:Niklas Luhmann(尼可拉斯盧曼)的社會系統理論 | by 葉福炎 Herman Yap | Medium https://bit.ly/35ZRFrU

---------------------------------------------------

經過三十多年的努力,盧曼已經使「系統理論」成為德國社會學理論的新典範。但是其影響範圍卻是跨科際的,哲學、心理學、心理治療、政治學、藝術、教育、法學、新聞傳播等學科不斷地引用他的作品。其理論魅力就在於,透過更抽象的、精簡的路徑來翻寫其它的理論經驗研的成果。對一般讀者或學術工作者來說,要達到這樣的理論運用,是要付出相當的心力,因為盧曼使用了極為複雜的專業術語來控制住理論的抽象度。

為了減輕入門的困難,能儘可能地在短時間內對系統理論有一個概略的掌握,作者出版了這本導讀。 本書主要分成四大部份:1.一般的系統理論;2.關於社會系統的理論;3.關於全社會的理論;4.對於今後社會的診斷。

--------------

台灣社會近年來社會運動抗爭紛起,直至2014年的318學運佔領行動時,達到高峰。大有呼應世界各地烽火傳遞的跡象,如承先的阿拉伯之春、茉莉花革命、到繼後香港的雨傘運動。然而對於政府治理而言,這樣的運動事件帶有政治不安定性,運動手段帶有秩序破壞性,如果不考慮其政治訴求,則政府的處理方式將會是一致的,維持秩序,保持安定。這點從各地的抗爭運動的政府對應策略可以觀察到。維持安定與秩序的手段首先就是警察人員,以及法律作為一種武器的方式。抗爭者即面臨一個有效抗爭則違法,合法則無效抗爭的兩難局勢。而最重要的社會問題所導致的政治或社會訴求反而被刻意忽視,或者隨時間拖延而消逝於與論中。本論文因此選取了台灣近年來與社會議題息息相關之社會抗爭運動,並嘗試先剖析其社會原因以及政府於其中扮演的角色,再討論法律作為手段其運作之策略為何。本文於思考上放棄了「公民不服從」之概念,而採用「社會抗爭運動」,其理由在於取消公民不服從的限制性與收編性,而將問題回歸於社會不正義與政府責任之上。

接著在討論完司法系統對於運動行為之處置後,再探討刑法學說上對於抗爭行為應如何處理之文獻回顧。本文因此提出了一個更好的處理機制,亦即「期待可能性」概念。以下接著對於有責性的概念,以及期待可能性的起源、憲法意涵、概念、定位、標準以及我國實務操作情況做一個文獻回顧。

承繼本文前段系統內之討論,本文於第五章之後則運用盧曼的系統論,以二階觀察的方式對於法律系統的運作進行觀察,並且從中觀察到了其於有責性方面運作之弔詭與策略,從真相系統看來,法律系統毋寧是遮掩了許多無法處理卻假裝有在處理的情況。本文亦從觀察中於系統外了解期待可能性的運作標準之本體性為何,並且最後結合了二階觀察所獲取的結果,而從系統內提出一個可能運行的期待可能性標準。本文因此建議實務將處理類似社會抗爭事件,將焦點放置於期待可能性概念上,較有利於彈性調整法律系統之壓力,並且可以有效對於政治情勢做一個策略上之有效對應

NTU Theses and Dissertations Repository: 以盧曼系統論觀察期待可能性之機能-以社會抗爭運動為例 https://bit.ly/3oCbrAe

--------------------

盧曼系統理論的意義概念

黃鉦堤

國立暨南國際大學公共行政與政策學系

盧曼系統理論是一個超理論。本文指出吾人應以數學上的函數概念來理解盧曼的系統理論中的function一詞,進而以此來理解盧曼系統理論中的意義概念。意義概念具有五個特質:意義是一種過程、意義的運作方式是自我再製、意義的功能是複雜性化約、意義是一種特別系統的運算樣態,意義有三個面向。盧曼曾引用胡塞爾的意識概念以及海德的差異概念來說明意義概念之隱喻。本文認為意義與系統之間存有三種關係:意義與函數結構系統之間存有因果弔詭的關係,函數結構系統即是意義關聯,以及社會系統的單位是溝通。作者「理解」意義的隱喻是次函數、音樂律動、氣流圈。