波士頓慘案是1770年3月英國殖民當局屠殺北美殖民地波士頓民眾的流血事件,五名殖民地民眾被英國軍隊殺死,由於殖民地民眾的奮起反抗,導致事件惡化,該事件與印花稅條例、唐森德稅法、波士頓傾茶事件是引發美國獨立戰爭的一系列導火索。約翰·亞當斯就是被美國人尊為"Founding Father"之一的獨立運動領導人以及《獨立宣言》簽署人,後成為美國第一任總統華盛頓的繼任者

https://goo.gl/maps/Jtqgo9D98RhXSE2T9

波士頓大屠殺(英文:Boston Massacre),英國稱之國王街事件(英文:Incident on King Street)是1770年發生在北美殖民地波士頓的國王街(King Street)的一個事件。美國則習慣稱之為波士頓大屠殺(英文:Boston Massacre)。英軍士兵和平民之間發生衝突,有5名平民被槍殺身亡,6人受傷。

簡介

英國與北美殖民地在稅收上爆發了爭議,英國政府的經濟壓迫導致了殖民地人士的反感。一開始英國向北美課徵印花稅,被迫廢除後,又向入口北美的商品如茶葉、砂糖、蘭姆酒、鉛、鐵、油漆、棉花等課徵了巨額稅金,這使得北美更是充滿不滿,許多人表示「無代表,不納稅」,要求英國國會必須賦予殖民地議員席位。1774年, 英國頒布《不可容忍法案》 ,關閉波士頓港區,增派駐軍,撤銷麻薩諸塞區自治權,確立對殖民地的司法權。英國政府大量駐軍,以武力恫嚇殖民地人民,如波士頓就英軍四千人,但人民不過只有一萬六千人。

1770年3月5日,一名英軍軍官購買假髮後回營,但假髮店的店員愛德華‧加里克(Edward Garrick)卻誤會軍官沒付錢,於是向軍官喊叫,軍官解釋之後就打算離去,誰知道他部下的士兵休‧懷特(Hugh White)為軍官抱不平,與加里克發生口角,懷特最後打傷加里克,加里克血流如注,哀號痛哭,憤怒的圍觀民眾立刻包圍懷特。另外一名英軍軍官湯瑪士‧普雷斯頓(Thomas Preston)率領幾個士兵來解救懷特,卻遭到民眾丟擲石塊與毆打,英軍情急之下向羣眾開火,殺死了5名平民,並導致6人受傷。

約翰·亞當斯和羅伯特·崔特·潘恩在當時參與了該案的審判、辯論,約翰‧亞當斯認為士兵們並不是惡意傷人,不過,這一事件激發了英國北美殖民地的反抗,並最終導致了美國革命波士頓大屠殺 - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/33B3lgN

波士頓慘案及審判——為真相及公正而辯護

2016-07-22 由 百年樹人 發表于歷史

百年樹人

以前學習美國歷史讀到波士頓大屠殺一案時,就有一個疑惑:當年被英軍槍殺的平民,一共5人,稱為「大屠殺」總覺得有點言過其詞。到美國後,各種資料看得多了,才知道大屠殺其實應該稱為「慘案」才符合實際;更重要的是,慘案發生後開國元勛約翰·亞當斯(John Adams)為英軍擔任辯護律師、審判公開公平,是以前教材中沒有提到過的。

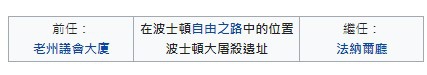

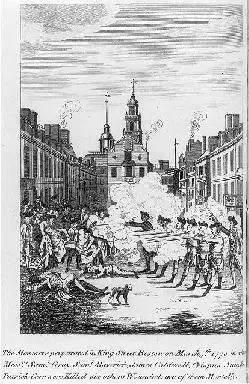

保羅•里維爾的著名版畫「國王街血腥屠殺」(國會圖書館)

波士頓慘案(Boston Massacre)發生在1770年3月5日,過去的教材中說到此事時,都是指英軍如何殘暴兇悍,但事實卻遠非如此。事情源起於一件小事,最後卻越鬧越大,結果驚慌失措的英軍在憤怒的人群包圍下貿然開槍,鑄成大錯。

3月份雖說已經是初春季節,但由於波士頓地處北邊,還是大雪天氣,雪積得很厚。3月5日傍晚,英軍二等兵懷特(Hugh White)正在站崗,一位名叫加里克(Edward Garrick)的波士頓年輕人前來要見英軍中尉哥德費屈(John Goldfinch),並高叫他的名字,要他還錢。原來哥德費屈向加里克的師傅定製了假髮,並且已經付了錢,但不知何故加里克以為哥德費屈沒有付錢,因此前來討債。哥德費屈出來說明了原委,原本事情就過去了,但站崗的懷特也許看不慣加里克的言行,就告誡他對軍官要有起碼的尊重,不可大呼小叫。加里克卻不買懷特的帳,兩人言來語去,爭執了起來,結果懷特用槍托砸傷了加里克的臉。

懷特與加里克的爭執,引來不少過路人圍觀,也引發這些人的不滿,大家就將懷特圍住,向他謾罵怒吼。說到這裡,必須交待一下當時波士頓人與英國政府以及駐軍的矛盾。在此之前,英國政府因為向北美殖民地加稅的緣故,引起殖民地民眾的極大反感,而波士頓是殖民貿易大港,當地居民受加稅影響頗深,因此成為反加稅運動的中心。英國政府為了保證徵稅順利並維護秩序,加派駐軍前往波士頓,這些駐軍在波士頓的開銷,也一併算在當地居民頭上,因此引起民眾更大的反感,民眾與駐軍的矛盾也越積越深,很容易爆發。懷特與加里克的爭吵,便成了民眾發泄不滿的導火線。

波士頓舊的州政府樓,樓前地上的圓形標誌著波士頓慘案發生處(照片:Dion Hinchcliffe)

眼看懷特被憤怒的人群包圍,英軍上尉普雷斯頓(Thomas Preston)帶領7名下屬前來試圖為懷特解圍,他們進入人群,將懷特圍住,但同樣遭到人群的圍攻及侮辱,許多人將雪球、棍棒、碎石子等物砸向這些英軍軍人,並挑釁性地高叫「開槍啊」、「開槍啊」。據普雷斯頓事後作證時說,當時的人群約有三、四百人。

在混亂及群情激動的場面下,軍人及平民都無法控制自己的情緒。後來成為獨立戰爭名將的亨利·諾克斯(Henry Knox)當時也在場,那時他只有19歲,是一家書店的店員,諾克斯一方面警告普雷斯頓不要下令開槍,一方面試圖平息民眾的怒火,但無濟於事。雖然普雷斯頓明確表示不會下令開槍,但其後事態失控,士兵們遭到民眾越來越多的攻擊,驚慌失措的士兵們在沒有得到上級命令的情況下,貿然開槍,結果當場造成3死8傷(一說5傷),其中2名傷員稍後不治身亡。在5名中彈死亡者中,有一名混血黑人阿迪克斯(Crispus Attucks),他被歷史學家認為是第一名死於獨立戰爭的黑人(許多歷史研究者認為波士頓慘案是美國獨立戰爭的前奏)。

慘案發生後,代理州長托馬斯·哈欽森(Thomas Hutchinson)立刻趕到現場,並向在場民眾保證,將會公開審判兇手,民眾這才散去。普雷斯頓及8名軍人在第二天均被關押,此外現場的4名平民也被收審,3月27日所有這些人都被控謀殺罪。

波士頓慘案死難者墓碑(照片:lorax)

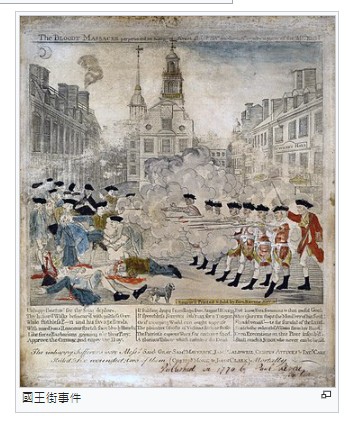

哈欽森希望案件有一個公平的審理,這樣就不會遭到英國的報復。但慘案發生後,當地輿論一邊倒地要求嚴辦開槍軍人,因此許多律師,包括效忠英國皇室的律師都不敢為英國軍人辯護,結果約翰·亞當斯挺身而出擔任普雷斯頓及其他人的律師。亞當斯是獨立運動領導人以及《獨立宣言》簽署人,被視為開國元勛之一,擔任過第二任總統,當時是波士頓的著名律師。亞當斯出面為英軍辯護,大部分民眾對他的舉動都十分不解及不滿。

亞當斯在解釋為何為英軍辯護時,說過一句名言:「事實終歸是事實,無關我們的願望、傾向或激情,這些都無法改變事實和證據。」根據當時所收集到的證據,亞當斯決定為英國軍人作無罪辯護。在辯護過程中,他以刑法中的「黑石比值」(Blackstone’s ratio)作為辯護的基礎,「黑石比值」是刑法的原則,即「寧可錯放10個罪犯,不可冤枉一個無辜者。」亞當斯說:「無辜者受到保護比罪犯受到懲罰更重要,因為在現實世界中,犯罪是如此頻繁,不可能所有罪犯都受到懲罰。」「如果無辜者受到懲處和譴責,甚至處死,那麼民眾就會說『我做好事還是做壞事都無關緊要,因為無辜者得不到保障。』如果民眾頭腦中有這樣的想法,社會將沒有安寧。」

在亞當斯等人的強力辯護下,英軍上尉普雷斯頓及其他6名英軍士兵都被無罪釋放,2名直接開槍的士兵則被判誤殺,並以在手指上燙上烙印代替坐監。此後,在另外一場審判中,4名被捕的平民也被判無罪釋放。

開國元勛約翰•亞當斯(油畫作者:John Trumbull )

亞當斯始終認為這次辯護是自己律師生涯中最值得驕傲的一段經歷,他表示這不是為敵人、而是為真相以及公正而辯護。

波士頓慘案發生後,激起各地民眾對英國統治的憤恨,尤其是愛國者保羅·里維爾(Paul Revere)創作的著名版畫「發生在國王街的血腥屠殺」,得到大量轉發,對獨立運動起了推波助瀾的作用。這幅版畫將英軍排成一排,在軍官的指揮刀命令下,齊向民眾開火,給人造成英軍有意屠殺平民的錯覺,激起民眾的怒火,加速獨立運動的進程。可以說,波士頓慘案為此後的獨立戰爭做了鋪墊。

原文網址:https://kknews.cc/history/6qovpp.html

波士頓慘案是1770年3月英國殖民當局屠殺北美殖民地波士頓民眾的流血事件,五名殖民地民眾被英國軍隊殺死,由於殖民地民眾的奮起反抗,導致事件惡化,該事件與印花稅條例、唐森德稅法、波士頓傾茶事件是引發美國獨立戰爭的一系列導火索。

1765年,駐營條例頒布后,英國政府派遣軍隊駐紮北美。 當時,駐紮在波士頓的第14團和第29團胡作非為,有的刁難行人,有的調戲婦女,從而造成士兵與居民的關係惡化。

5年間軍隊和當地人民的衝突不斷發生,當地人民與軍隊之間的積怨已深,一股反抗的暗流逐漸壯大......

案發過程編輯

1770年3月這種反抗達到高潮。

3月5日英軍士兵與一名制繩工之間衝突再起。 波士頓的繩索製造工人聚集在海關,向守衛海關的英國兵投擲雪球。 晚8時,鐘聲大作,人們手持棍棒走上街頭,高呼趕走可惡的「紅蝦兵」(蔑稱身著紅色軍服的英國軍隊)。 聚集在英王街海關周圍的人情緒更為激昂。 英軍前來鎮壓,面對情緒激憤的人們的奮起反抗,士兵在慌亂中向群眾開了槍,當場打死3人,傷6人,其中2人因傷勢過重,次日死去。

第一個被打死的是種植園奴隸出身的黑人群眾領袖克裡斯普斯·阿塔克斯。

這次流血事件史稱「波士頓慘案」。

波士頓慘案的消息很快傳到其他城市,紛紛起來抗議英軍駐紮。 在波士頓這座當時僅有1.7萬人的城市,給死難者送葬的行列中竟聚集了五萬人。 英國軍隊被迫撤出波士頓。

處理結果編輯

事件發生的第二天早上,英軍將製造此次慘案的湯瑪斯·普雷斯頓上尉及其八名下屬和在現場的四位平民拘留起來。 3月27日,這些人被指控為謀殺罪。

一個星期後,一個大陪審團宣誓組成。 在檢察總長的要求下,普雷斯頓上尉及其八名下屬被提起公訴。 在為英國軍人擔任辯護的約翰·亞當斯的説明下,英軍上尉普雷斯頓及其他六名下屬都判無罪釋放,兩名開槍的英軍被判誤殺,四名被收押的平民也被判沒有罪而被釋放。 約翰·亞當斯就是被美國人尊為"Founding Father"之一的獨立運動領導人以及《獨立宣言》簽署人,後成為美國第一任總統華盛頓的繼任者

以前學習美國歷史讀到波士頓大屠殺一案時,就有一個疑惑:當年被英軍槍殺的平民,一共5人,稱為「大屠殺」總覺得有點言過其詞。 到美國后,各種資料看得多了,才知道大屠殺其實應該稱為"慘案"才符合實際;更重要的是,慘案發生后開國元勛約翰·亞當斯(John Adams)為英軍擔任辯護律師、審判公開公平,是以前教材中沒有提到過的。

波士頓慘案(Boston Massacre)發生在1770年3月5日,過去的教材中說到此事時,都是指英軍如何殘暴兇悍,但事實卻遠非如此。 事情源起於一件小事,最後卻越鬧越大,結果驚慌失措的英軍在憤怒的人群包圍下貿然開槍,鑄成大錯。

3月份雖說已經是初春季節,但由於波士頓地處北邊,還是大雪天氣,雪積得很厚。 3月5日傍晚,英軍二等兵懷特(Hugh White)正在站崗,一位名叫加里克(Edward Garrick)的波士頓年輕人前來要見英軍中尉哥德費屈(JohnGoldfinch),並高叫他的名字,要他還錢。 原來哥德費屈向加里克的師傅定製了假髮,並且已經付了錢,但不知何故加里克以為哥德費屈沒有付錢,因此前來討債。 哥德費屈出來說明瞭原委,原本事情就過去了,但站崗的懷特也許看不慣加里克的言行,就告誡他對軍官要有起碼的尊重,不可大呼小叫。 加里克卻不買懷特的帳,兩人言來語去,爭執了起來,結果懷特用槍托砸傷了加里克的臉。

懷特與加里克的爭執,引來不少過路人圍觀,也引發這些人的不滿,大家就將懷特圍住,向他謾駡怒吼。 說到這裡,必須交待一下當時波士頓人與英國政府以及駐軍的矛盾。 在此之前,英國政府因為向北美殖民地加稅的緣故,引起殖民地民眾的極大反感,而波士頓是殖民貿易大港,當地居民受加稅影響頗深,因此成為反加稅運動的中心。 英國政府為了保證徵稅順利並維護秩序,加派駐軍前往波士頓,這些駐軍在波士頓的開銷,也一併算在當地居民頭上,因此引起民眾更大的反感,民眾與駐軍的矛盾也越積越深,很容易爆發。 懷特與加里克的爭吵,便成了民眾發洩不滿的導火線。

波士頓舊的州政府樓,樓前地上的圓形標誌著波士頓慘案發生處(照片:Dion Hinchcliffe)

眼看懷特被憤怒的人群包圍,英軍上尉普雷斯頓(Thomas Preston)帶領7名下屬前來試圖為懷特解圍,他們進入人群,將懷特圍住,但同樣遭到人群的圍攻及侮辱,許多人將雪球、棍棒、碎石子等物砸向這些英軍軍人,並挑釁性地高叫"開槍啊"、"開槍啊"。 據普雷斯頓事後作證時說,當時的人群約有三、四百人。

在混亂及群情激動的場面下,軍人及平民都無法控制自己的情緒。 後來成為獨立戰爭名將的亨利·諾克斯(Henry Knox)當時也在場,那時他只有19歲,是一家書店的店員,諾克斯一方面警告普雷斯頓不要下令開槍,一方面試圖平息民眾的怒火,但無濟於事。 雖然普雷斯頓明確表示不會下令開槍,但其後事態失控,士兵們遭到民眾越來越多的攻擊,驚慌失措的士兵們在沒有得到上級命令的情況下,貿然開槍,結果當場造成3死8傷(一說5傷),其中2名傷患稍後不治身亡。 在5名中彈死亡者中,有一名混血黑人阿迪克斯(Crispus Attucks),他被歷史學家認為是第一名死於獨立戰爭的黑人(許多歷史研究者認為波士頓慘案是美國獨立戰爭的前奏)。

慘案發生后,代理州長湯瑪斯·哈欽森(Thomas Hutchinson)立刻趕到現場,並向在場民眾保證,將會公開審判兇手,民眾這才散去。 普雷斯頓及8名軍人在第二天均被關押,此外現場的4名平民也被收審,3月27日所有這些人都被控謀殺罪。

波士頓慘案死難者墓碑(照片:lorax)

哈欽森希望案件有一個公平的審理,這樣就不會遭到英國的報復。 但慘案發生后,當地輿論一邊倒地要求嚴辦開槍軍人,因此許多律師,包括效忠英國皇室的律師都不敢為英國軍人辯護,結果約翰·亞當斯挺身而出擔任普雷斯頓及其他人的律師。 亞當斯是獨立運動領導人以及《獨立宣言》簽署人,被視為開國元勳之一,擔任過第二任總統,當時是波士頓的著名律師。 亞當斯出面為英軍辯護,大部分民眾對他的舉動都十分不解及不滿。

亞當斯在解釋為何為英軍辯護時,說過一句名言:"事實終歸是事實,無關我們的願望、傾向或激情,這些都無法改變事實和證據。 "根據當時所收集到的證據,亞當斯決定為英國軍人作無罪辯護。 在辯護過程中,他以刑法中的"黑石比值"(Blackstone's ratio)作為辯護的基礎,"黑石比值"是刑法的原則,即"寧可錯放10個罪犯,不可冤枉一個無辜者。 "亞當斯說:"無辜者受到保護比罪犯受到懲罰更重要,因為在現實世界中,犯罪是如此頻繁,不可能所有罪犯都受到懲罰。 ""如果無辜者受到懲處和譴責,甚至處死,那麼民眾就會說'我做好事還是做壞事都無關緊要,因為無辜者得不到保障。' 如果民眾頭腦中有這樣的想法,社會將沒有安寧。 "

在亞當斯等人的強力辯護下,英軍上尉普雷斯頓及其他6名英軍士兵都被無罪釋放,2名直接開槍的士兵則被判誤殺,並以在手指上燙上烙印代替坐監。 此後,在另外一場審判中,4名被捕的平民也被判無罪釋放。

開國元勛約翰•亞當斯(油畫作者:John Trumbull )

亞當斯始終認為這次辯護是自己律師生涯中最值得驕傲的一段經歷,他表示這不是為敵人、而是為真相以及公正而辯護。

波士頓慘案發生后,激起各地民眾對英國統治的憤恨,尤其是愛國者保羅·里維爾(Paul Revere)創作的著名版畫"發生在國王街的血腥屠殺",得到大量轉發,對獨立運動起了推波助瀾的作用。 這幅版畫將英軍排成一排,在軍官的指揮刀命令下,齊向民眾開火,給人造成英軍有意屠殺平民的錯覺,激起民眾的怒火,加速獨立運動的進程。 可以說,波士頓慘案為此後的獨立戰爭做了鋪墊。