周武王 - 維基百科,自由的百科全書 - https://goo.gl/DFYpvi

周武王,姬姓,名發,諡武,曰名為珷帝日丁[1],西周第一代天子,西周時代青銅器銘文稱其為珷。是西伯昌與太姒的嫡次子,其正妻為邑姜,西周的創建者。夏商周斷代工程斷代其在位時間為前1046年至前1043年,劍橋中國史推測其在位時間約為前1049或前1045年至前1043年。傳統上,周武王,周文王,堯舜禹和商湯一向為後世儒家人物所尊崇的古代先秦明君。

妻妾

王后:邑姜,姜姓,齊太公呂尚之女。

兒子

周成王誦:為周武王與邑姜所生。

邘叔

唐叔虞:為周武王與邑姜所生。

應侯

韓侯

女兒

大姬,長女,陳國君主胡公滿妻

周武王葬於畢。由周公旦,召公奭和太公望輔佐繼承人周成王

故宫南薰殿旧藏历代帝后像(一)_山羊_新浪博客 - https://goo.gl/d5iSmr

晉祠位於山西省太原市/聖母即周武王之妻子邑姜,亦為姜子牙之女兒。為周朝開國之君周武王之王后,周成王、唐叔虞之母 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/6gzSEZ

齊國(武王岳父姜太公之國)

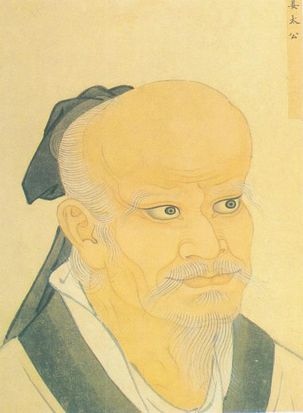

姜太公

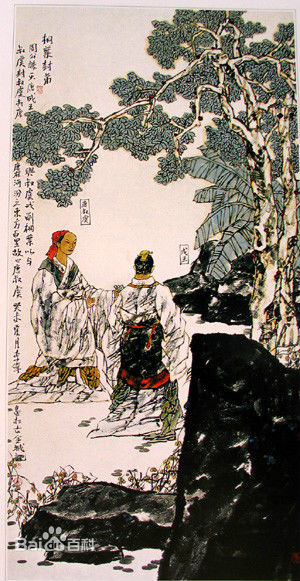

姜太公畫像生生学堂-文章内容

邑姜的簡介 邑姜是誰 周武王與邑姜的故事

2015/12/29 來源:歷史趣聞

[導讀]邑姜是誰邑姜姓姜,是齊太公呂尚的女兒。周朝開國之君即周武王姬發的王后,也是周成王、唐叔虞的母親。關於邑姜的真是身份,在正史和野史中都有相關的記載,主要的說法主要有兩種。

邑姜是誰

邑姜姓姜,是齊太公呂尚的女兒。周朝開國之君即周武王姬發的王后,也是周成王、唐叔虞的母親。關於邑姜的真是身份,在正史和野史中都有相關的記載,主要的說法主要有兩種。那麼邑姜是誰呢?

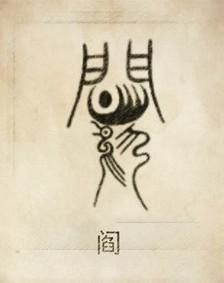

邑姜圖

根據相關的歷史記載她是周武王姬發的王后,周武王在推翻商紂王的統治的時候,這位王后跟隨他南征北戰,照料他的生活起居,由此可見邑姜和周武王的家庭是很和諧的。在周武王登上王位之後就將邑姜封為王后了。傳言這位王后將後宮治理得僅僅有條,周武王主外,邑姜主內,她是一位非常賢能的王后甚至得到了朝中大臣的誇讚。

還有一種說法說,邑姜姓姜是歷史上著名的姜太公的女兒。姜太公釣魚願者上鉤,這是大家都知道的。這裡說的就是這個姜太公姜子牙。據說周武王伐紂的時候,姜太公在他的身邊幫助他出謀策劃,是他的左右臂膀。姜太公覺得姬發知人善任,為人仁義,是一位難得的好男兒、好帝王,於是就將自己的女兒邑姜嫁給了他。邑姜嫁給他之後也很是爭氣,將他的後院治理的僅僅有條,並且為他生了兒子。男主外,女主內,一家人可謂是和睦美滿的度過了一生。

所以說,整體來講邑姜是姜太公的女兒,是姬發的王后,也是周成王、唐叔虞的母親,在中國歷史上也是一位難得的賢后,今天的太原晉祠,裡面供奉的就有她。

邑姜怎麼讀

邑姜是中國歷史上第一位女政治家,被周武王稱為十大治世之臣,有著卓越的政治才華。邑姜也是周朝開國帝王周武王的妻子即王后。邑姜姓姜是姜子牙的女兒,也是後來的周成王,唐叔虞的母親。邑姜一生過得很是順暢,很是得周武王的歡心和喜愛。那麼邑姜怎麼讀的呢?

邑姜彈琴

根據對古代歷史和文字的考察來看,邑姜的漢字拼音應該是Yi(降聲)Jiang(平聲)。邑姜本姓就是姜,所以姜的讀音是可以確定的。邑在古代主要講的是封地,是都城,是縣,由此可以看出姜子牙對自己女兒的期待,他不僅僅希望她將來相夫教子,更加希望他像男兒一樣志在四方,在這個亂世之中找到自己的地位。當然他的女兒也沒有辜負他,最終成為一代王后。傳聞邑姜在懷孕的時候,也就是有了後來的周成王的時候,依舊恪守自己的禮法,教養非常好。即使懷孕,站立的時候也是堂堂正正的,絕不會東倒西歪的。在坐下的時候也是非常嚴肅的,很有王后的風範。即使是在說笑的時候也不會大聲地喧譁,讓人感覺有失禮數。在她一個人待著的時候也不會隨便蹲在地上,生氣的時候更是不會隨便罵人,由此可見她是非常注重胎教的。這些可以看出這位王后的表現是符合她的名字的。

所以說邑姜應該就是讀Yi(降聲)Jiang(平聲)的,這個名字是符合姜子牙對自己女兒的期待的。

周武王 邑姜

周武王和邑姜是什麼關係呢?邑姜是周朝開國皇帝即周武王姬發的結髮妻子,周朝時期姜太公的女兒,也是後來周成王、唐叔虞的母親。周武王字姬名發,生於公元前1087年,是武王伐紂的主角。商朝滅亡之後姬發登上帝位,成為一代帝王,創立周朝。於公元前1043年死亡。

邑姜像

周武王和邑姜之間是夫妻關係。傳聞邑姜為周武王姬發創立周王朝做出了很大的貢獻。姬發在年少的時候就是失去了自己的哥哥,自己的父親也被商紂王害死,所以他立志報仇。後來他就遇到了當時著名的謀臣姜子牙,姜子牙很是器重姬發,他知道姬發的實際情況,並且對他進行了考驗。最終他下定決心來輔佐姬發,也就是在這段時間內,姜子牙將自己的女兒邑姜嫁給了姬發。邑姜嫁給周武王之後就開始了伴隨周武王南征北戰的生活,可以說是及其艱苦的。後來姬發登上皇位之後,就冊立邑姜為王后。這位王后並沒有因此而驕縱,相反她很努力地幫助周武王。周武王有什麼不好的毛病,大臣不願意直接告訴他,被邑姜發現之後。邑姜就會從側面提醒周武王,這件事情哪裡哪裡做的不太合適。在他們身上可以看到封建社會時期男主外,女主內的生活狀態。邑姜為周武王打理後宮,並且為他生下了兩個兒子作為繼承人。她的兩個兒子在歷史上也是非常有名的,一位就是未來的皇上,另一位就是唐叔虞了。

周武王和邑姜一生幸福,他們共同經歷了磨難,有著深厚的感情,是一對模範夫妻。

原文網址:https://read01.com/KJnkRg.html

晉祠位於山西省太原市/聖母即周武王之妻子邑姜,亦為姜子牙之女兒。為周朝開國之君周武王之王后,周成王、唐叔虞之母 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET ::

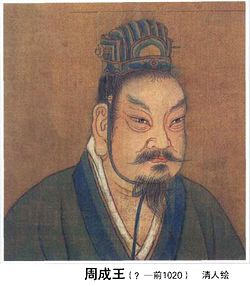

姜太公的外孫-周成王

公元前1021年,周成王駕崩,享年35歲。周成王與其子周康王(姬釗)統治期間,社會安定、百姓和睦、「刑錯四十餘年不用」,被譽為成康之治

周成王,姬姓,名誦,西周第二代天子。周成王繼位時年幼,由周公旦攝政,引起管叔和蔡叔不滿,聯合武庚,發動叛亂,周公旦出兵平定三監之亂。周成王親政後,營造新都雒邑、大封諸侯,還命周公東征、編寫禮樂,加強西周王朝的統治。周成王與其子周康王統治期間,社會安定、百姓和睦、「刑錯四十餘年不用」,被譽為成康之治。

夏商周斷代工程將周成王在位時間定為前1042年至前1021年,在位22年。[1]劍橋中國史推測其在位時間為前1042至前1006年。

生平

三監之亂

主條目:三監之亂

周武王在牧野之戰滅亡商朝後,為了有效統治商朝的遺民,將原商朝的領地劃分為四個區域:在原商都朝歌(今河南省淇縣)建立殷國,封給商紂王的兒子武庚(又名祿父)。同時周武王將三個弟弟封於殷國周邊,用來監視武庚。朝歌以東地區(今河南省鄭州市一帶)建立管國,封給管叔鮮;朝歌以西地區(今河南省上蔡縣一帶)建立蔡國,封給蔡叔度;朝歌以北地區(今河南省湯陰縣一帶)建立霍國,封給霍叔處,統稱為三監。 [2]

周武王死後,其子周成王繼位。周成王繼位時年幼,由周公旦攝政,代成王行事。管叔、蔡叔等懷疑周公旦要篡位,以「周公將不利於成王」為藉口,聯合武庚及淮夷諸國發動叛亂。周公旦親自率領部隊前往討伐,經過三年時間平定叛亂,誅殺武庚及管叔,囚禁蔡叔於郭鄰,廢霍叔為庶人。[3][4][5]

成王親政

周公旦攝政七年後(亦有看法認為周公實際上在這段期間是踐位稱王),還政於成王,自己作為大臣繼續輔佐成王。[6]

周成王年幼時生病,周公旦剪下自己的指甲沉入河中,向神祈禱說:「王年幼沒有主張,冒犯神靈的是我自己。」隨後將祝告冊文藏於秘府,周成王果然痊癒。周成王親政後,有人在背後說周公旦的壞話,導致周公旦逃亡到楚國。成王打開秘府,發現周公旦當年的祈禱冊文,感動得淚流滿面,於是迎回周公旦。周公旦回國後,害怕周成王驕奢淫逸,便寫了《無逸》勸諫成王。[7]

營造雒邑

早在武王克殷時,周武王就有在伊水、洛水流域營造新都的想法,並派人在雒邑(今河南省洛陽市)周圍進行測量規劃。[8]周成王親政後,開始實施營造新都雒邑的計劃。成王七年二月乙未日,周成王在鎬京(今陝西省西安市長安區斗門街道以北)祭拜武王廟,然後步行至豐京(今陝西省西安市西南、灃河以西)祭拜文王廟,隨後派召公奭到洛邑周圍進行測量,反覆勘察地形。又命周公旦進行占卜,得到卦象大吉。最後成功營建雒邑,將九鼎放置在那裡。周成王將商朝遺民遷往雒邑,又命周公旦寫《多士》訓誡遺民。[9][10]

周公東征

主條目:周公東征

三監之亂時,淮夷諸國也參與叛亂。為維護周朝的穩定,周成王任命召公奭為太保,周公旦為太師,率軍東征,使淮夷降服。周成王親政後,淮夷及奄國再次反叛。周成王親率大軍征伐,滅奄國,將奄國國君遷往薄姑(今山東省博興縣湖濱鎮寨卞村西北),[11]並陸續消滅了參與叛亂的五十多個小國。[12]淮夷及奄國被平定後,息慎等國前來祝賀,西周的疆域也達到東海之濱,王朝的統治得到鞏固。[13][14]

制禮作樂

主條目:禮樂制度

周成王命周公旦重新制定禮儀,譜制雅樂。[15]據《儀禮》記載,周初的禮共有十七項。《周禮·春官·大宗伯》則將《儀禮》記載的十七項禮總結為五項:吉禮、凶禮、賓禮、軍禮和嘉禮。樂本是古人將「頌神娛神」的願望以舞和樂的形式「送達天聽」的手段。經過周公旦的譜制,樂便成為人們在宗廟之中、族長鄉里之間、父子長幼閨門之內等社交場合溝通情感的基本方式。禮和樂的相輔相成最終形成了禮樂制度。[16]

禮樂制度是以樂從屬於禮的思想制度,以禮來區別宗法遠近,又以樂來共融禮。按周禮,天子的舞隊用八佾(即六十四人),諸公六佾,諸侯四佾,士二佾。不同階層使用不同的舞隊人數,最終形成了等級制度。而樂則用來化解因為禮的等級化、秩序化引起的對立感和心理矛盾。禮樂制度同封建制度、宗法制度一起,構成了西周時期的社會制度。[17]

分封諸侯

周成王統治期間延續了周武王的分封制度,據《荀子·儒效篇》記載:周成王時期封國七十一,姬姓國占五十三個。[18]以下是周成王時期分封的比較著名的諸侯國:

宋國

平定三監之亂後,為了安撫商朝的遺民,周成王封投降周朝的商紂王庶兄微子啟於宋(今河南省商丘市),建立宋國,以延續商朝的祭祀。微子啟仁義賢能,商朝的遺民十分擁戴他。[19]

衛國

平定三監之亂後,為徹底消除商朝殘餘勢力對周朝的隱患,周成王封周武王之弟康叔於朝歌,建立衛國。

周公旦擔心衛康叔年輕不能治理國家,便寫了《康誥》、《酒誥》、《梓材》,勸諫衛康叔不要沉溺於酒色。康叔用這些準則治理封國,國家安定和睦,人民非常高興。[20]

魯國

早在牧野之戰勝利後,周武王便封其弟周公旦於曲阜(今山東省曲阜市),建立魯國。周公旦因輔佐周武王、周成王,沒有去自己的封國。[21]

周成王平定淮夷和奄國後,封周公旦長子伯禽於奄國舊地。[22]伯禽到任後,率軍討伐徐戎和淮夷的叛亂,保證了西周東部邊疆的安全。[23]

晉國

周成王繼位時,唐國發生內亂,周公旦滅唐國。成王年幼時與叔虞玩耍,將一片梧桐樹葉剪成玉圭形送給叔虞,說:「用這個當作你的封地。」史佚因此請求成王冊封叔虞為諸侯。成王說:「我只是開玩笑罷了。」史佚說:「天子無戲言,你說了就要履行。」於是周成王封叔虞於唐國舊地(今山西省翼城縣),這就是成語「桐葉封弟」的典故。唐叔虞死後,其子晉侯燮繼位,改國名為晉。[24]

楚國

周成王時期嘉獎周文王、周武王時期的功臣。因鬻熊服侍周文王有功,周成王封鬻熊的曾孫熊繹於丹陽(今河南省淅川縣丹江口水庫淹沒區),建立楚國。楚子熊繹和魯公伯禽、衛康叔、晉侯燮、齊太公一同侍奉周成王。[25]

蔡國

蔡叔度因參與三監之亂,失敗後被囚於郭鄰,封國被除。蔡叔度死後,其子胡一改其父舊行,尊德向善。周公旦聽說後便舉薦他做魯國的卿士,魯國在胡的治理下政治修明、局勢安定。周成王在周公旦的勸說下將胡封於蔡地(河南省駐馬店市上蔡縣),恢復蔡國。[26]

聃國

平定三監之亂後,因周武王之弟冉季載品行美善,周成王便封冉季載於厓(今河南省阜陽市),建立聃國。周公旦還舉薦冉季載為司空,輔佐周成王。[27]

去世

周成王去世前,擔心太子釗不能勝任國事,就命召公奭、畢公高率領諸侯輔佐太子登基。周成王逝世後,召公奭、畢公高率領諸侯,帶著太子釗去拜祭先王的宗廟,用周文王、武王開創基業的艱難反覆告誡太子,讓他力行節儉,戒除貪慾,專心治理國家。太子釗於是繼位,為周康王。[28]

文廟/武廟/第一代武聖-姜太公,第一代文聖-周公/第一代-武廟祭武聖姜太公,文廟祭文聖周公/第二代-武廟祭武聖關公,文廟祭文聖孔子 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET ::

姜太公的外曾孫-(周成王之子-周康王)

公元前1021年,周成王駕崩,享年35歲。周成王與其子周康王(姬釗)統治期間,社會安定、百姓和睦、「刑錯四十餘年不用」,被譽為成康之治

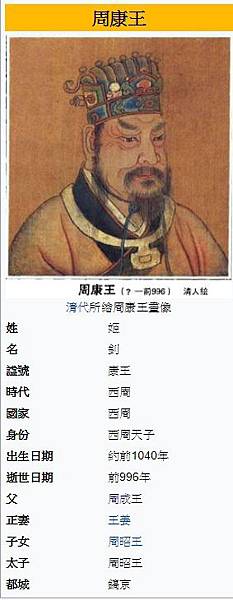

周康王,姬姓,名釗,西周第三代天子,周成王之子。周康王與其父周成王統治期間,社會安定、百姓和睦、「刑錯四十餘年不用」,被譽為成康之治。

夏商周斷代工程將周康王在位時間定為前1020年至前996年,此觀點的準確性有待考證。[1]《太平御覽》引《帝王世紀》和《通鑑外紀》均記載周康王在位26年。[2][3]

繼位

周成王去世前,擔心太子釗不能勝任國事,就命召公奭、畢公高率領諸侯輔佐太子登基。周成王逝世後,召公奭、畢公高率領諸侯,帶著太子釗去拜祭先王的宗廟,用周文王、武王開創基業的艱難反覆告誡太子,讓他力行節儉、戒除貪慾,專心治理國家。太子釗於是繼位,為周康王。[4]

統治期間

周康王繼位後,作《康王之誥》通告天下諸侯,向他們宣揚周文王、武王兩代的功績。周康王還命畢公高寫下督促臣下努力工作的策書,並且派人劃定了首都鎬京(今陝西省西安市長安區斗門街道以北)的邊界,讓民眾在不同的村落居住。[5]周康王還曾經在酆宮(周文王廟,今陝西省戶縣東)舉行諸侯大會,史稱「酆宮之朝」。酆宮之朝作為著名的諸侯朝會與夏啟時的鈞台之享、商湯時的景亳之命、周武王時的孟津之誓、周成王時的岐陽之蒐、周穆王時的塗山之會、齊桓公時的召陵會盟、晉文公時的踐土之盟並稱。[6][7]周康王在位期間主張節儉,晉侯燮修築了華麗的宮殿,周康王便派使者責備晉侯燮的鋪張浪費。[8]周康王還封唐叔虞的少子公明於賈(今山西省襄汾縣西賈鄉),建立賈國。[9]

康王十二年六月,周康王親自由鎬京步行至豐京(今陝西省西安市西南、灃河以西)祭祀先祖,沿途由畢公高率軍護衛。周康王在祭祀時作《畢命》,督促畢公高要好好教化商朝的遺民。[10]周康王還喜歡遊歷名山大川、修築城池。廬山有康王谷,山頂有一城名叫釗城,就是為了紀念周康王遊歷至此而取名。[11]婁縣東南九十裏海中有金山城(今上海市金山區境內),由周康王下令修建。[12]

平定東夷

東夷是商、周時期中原居民對黃河流域下游居民的總稱。周成王、康王時期,東夷多次發動大規模的叛亂。周康王在位期間,命衛康伯率領殷八師、溓公率領師氏、有司和隨從小國軍隊以及太保召公奭所率軍隊多路出擊,平定了東夷的叛亂。經過此戰,東夷元氣大傷,再無能力發動大規模的叛亂。除此之外,周康王還命衛康伯率軍北征,一直到達涇陽(今陝西省涇陽縣)附近。[13]

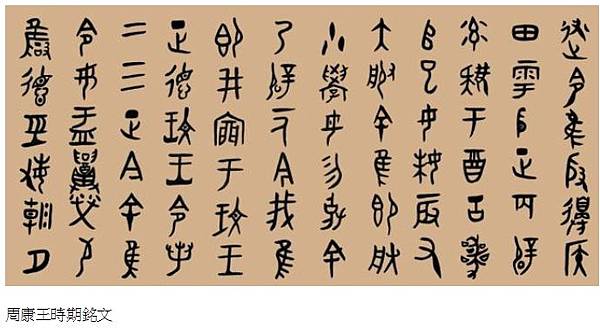

大盂鼎銘文拓片 大盂鼎是周康王時青銅器,現藏於中國國家博物館

征伐鬼方

鬼方是商、周時期中國西部以遊牧、狩獵為主的部族。周康王在位期間,為了消除鬼方的隱患,於康王二十五年兩次命大臣盂率軍征伐鬼方。經過大規模的激戰,周軍共斬殺鬼方5039人,俘獲鬼方4名首領以及俘虜1.3萬多人,同時繳獲大量戰車、戰馬和牛羊。戰後周康王在太廟中舉行了隆重的獻俘禮,同時賞賜大臣盂弓矢、貝胄等禮品。[14]

怠慢楚君

周康王時,呂尚之子齊丁公、衛康叔之子衛康伯、唐叔虞之子晉侯燮和周公旦之子魯公伯禽共同侍奉周康王,他們都得到了周康王賞賜的珍寶之器,而同時侍奉周康王的楚君熊繹卻沒有得到。前530年楚靈王提及此事時,仍然感到十分憤慨。周康王怠慢楚君熊繹,最終為楚國在周昭王時期的反叛埋下了禍根。[15]

去世

周康王去世後,其子周昭王繼位。周昭王統治期間,西周國力開始走向衰落。[16]

評價

周康王與其父周成王統治期間,百姓生活和睦,天下太平,歌功頌德之聲四處興起,「刑錯四十餘年不用」,被譽為成康之治

「西周那些事兒」之守成之主——周康王!

2017-11-24 由 蜀山筆俠 發表于歷史

周康王姬釗,是周成王姬誦的兒子,他的命運可比他的父親好多了。周成王即位的時候,還未成年,周朝也才剛成立,朝綱不穩,西海未服,處處隱藏著兇險和殺機,還好有周公旦和召公奭兩位叔叔,特別是周公旦,他不但平定了周初的叛亂,還建立了周朝的軍制,降服了四夷,制定了禮樂制度,可以說,周朝的雛形,基本上是周公旦建立的。周成王撿了一個大大的便宜,最重要的是,周公旦並沒有篡權奪位,而是等周成王成年以後將權力還給了他。周成王受先人影響很大,在他執政期間,繼承了周公旦的治理遺風,使周朝趨於穩定,風調雨順、四海賓服。

周公旦

當周康王即位的時候,已經不需要他再花多大的力氣就可以坐享其成了。但是話分兩頭說,再好的天下,如果你不珍惜、好好治理,都有可能敗在你的手中。後世的例子還少嗎?在君權至上的時代,君王是一個朝代興衰成敗的關鍵。

周成王

周成王即位的時候未成年,周成王在位的時間也只有22年(根據夏商周斷代工程),也就是說:周成王死的時候,也就30歲左右,此時的周康王應該還是一個十多歲的大孩子,很多地方都不懂(當時封建社會草創,帝王還未接受系統的培養)。所以周成王又給周康王任命了兩個輔政大臣:召公奭和畢公高。這二公都是周康王的爺爺輩了,特別是召公奭,輔佐了三代君王(周武王、周成王、周康王)。周康王秉承了祖上的遺志,悉心聽取兩位元老的建議,專心治理國家。

召公奭

一、在政治上

周康王繼續推行周公旦以來的政策,使經濟得到進一步的發展,民豐國富,百姓安居樂業,社會穩定團結,到處呈現一片昇平盛世的景象。百姓的幸福感上升後,犯罪事件也越來越少,社會風氣越來越好,加之禮樂制度的推行,民間達到了路不拾遺、夜不閉戶的程度,以至於周成王到周康王這四十多年時間基本沒有使用過刑罰(當然是誇張的手法)。

周康王

二、在軍事上

周王室和幾大近親諸侯國形成了強大的軍事聯盟體系,如:魯國(周公旦長子伯禽之國)、衛國(武王九弟衛康伯之國)、齊國(武王岳父姜太公之國)、晉國(周成王同母弟唐叔虞之國)等。

周朝分封諸侯

周康王時期,周人的老仇人西戎和北狄(此時稱鬼方)再次作亂,他們從渭河平原的四周山區向周人的發源地周原擠壓,對周朝的西都——豐鎬構成了嚴重的威脅。周康王決定解除這一威脅,他命大軍進攻鬼方,雙方經歷了兩次大戰,最終周軍斬殺鬼方4800多人,俘獲頭領4名及部眾13000多人,還繳獲了大量的車馬和牛羊,周軍將鬼方驅逐到了遠離渭河平原的周邊山區,周朝的西部邊境得到很長一段時間的安定。然而這批戎人就像狗皮膏藥,一直貼在周人身上,最終他們的一支——犬戎,導致了西周的滅亡!此是後話。

同樣的天下,用不同的人來治理,真會呈現差異懸殊的結果!周康王和他的兒子周昭王就是這樣一對例子,周昭王得到的是一個比他父親還好的天下,但卻偏偏是他,將這個天下敗亡!

原文網址:https://kknews.cc/history/y2moagn.html

那些久遠的歷史—周康王的繁榮昌盛的「成康之治」

2016-10-29 由 時光瀲灩 發表于歷史

周康王姬釗在位期間,國力強盛,天下統一,經濟、文化繁榮,社會安定。史書載,「成康之際,天下安寧,刑措四十餘年不用」。姬釗死後的廟號為康王。後世將這段時期和成王末年的統治譽為「成康之治」。

姬釗在即位前並沒顯示出過人的能力和資質。為此,周成王自然有些擔心他不能繼承大業,更怕兒子會成為一個碌碌無為的昏君而把祖宗打下來的江山敗在手裡。但他聯想到自己雖然資質平平,但因為周公的輔佐,國家還是治理得很好。因此,周成王在安排了召公和畢公輔佐周康王后,決心傳位於他。

周康王畫像

周成王臨終前,將召公、畢公等大臣召到床前,立下遺囑。在遺囑中,周成王要求大臣們根據遺囑的精神輔佐、約束周康王,嚴格恪守周文王、周武王的遺訓,使周王朝強盛起來,使周康王成為一代明君。周成王的遺囑還是有一定的作用的,但更重要的是周康王是一位有作為的君主。

周康王登基時,召公、畢公為他舉行了隆重的登基儀式。在登基儀式上,召公宣讀了周成王的遺囑,還將周康王帶到祖廟,向他講述文王、武王創業的艱辛,要求周康王牢記文王、武王、成王的遺訓,嚴格要求自己,勤謹治國,將祖宗基業發揚光大。

周康王時期銘文

周康王即位後,繼續推行周成王在位期間所實行的國策,再接再厲,使經濟得到更大的發展,國庫豐裕,人民安居樂業,社會安定團結,到處呈現一派昇平盛世的景象。人們生活好了,犯罪案件也少了,可以說是路不拾遺、夜不閉戶。據司馬遷《史記·周本紀》記載,成王末年和周康王統治期間,天下安寧,刑措四十多年不用。雖然有所誇大,但由此也可以看出周康王治國的成功。所有這些,跟周康王的努力是分不開的。

周康王對軍隊進行了一番行之有效的治理整頓,戰鬥力也大大提高。當時的鬼方是北方遊牧族,他們長期在馬上遊牧,騎術精湛,機動性極強,由這些牧民所組成的騎兵戰鬥力就特彆強。於是這些遊牧族就經常侵擾中原地區,搶掠財物,殺人放火,給邊境帶來極大的隱患。周成王期間,周軍忙於鎮壓東方的武庚和管叔、蔡叔的武裝叛亂,從而放鬆了對西北方的控制,結果鬼方乘機對周軍兵力相對薄弱的西北邊境發動經常性的侵擾,給周朝帶來極大的損失和威脅。

出土的周康文時期文物

為了使國家長治久安,周康王果斷做出了發動征伐鬼方戰爭的決定。這次決定是經過一番謹慎的考量和充分的準備的。一方面國內政治穩定,經濟繁榮,綜合國力不斷上升,另一方面,軍隊經過治理整頓,戰鬥力大大提高,發動這樣一場戰爭已經是勝券在握了。於是,周康王命得力將領率領大軍進攻鬼方。

周康王二十五年(約公元前11世紀),為了消除邊患,周康王命盂率領大軍進攻鬼方。鬼方亦調兵迎戰。經兩次大規模作戰,周軍斬殺鬼方四千八百多人,俘獲其四名首領及以下一萬三千多人,還繳獲了很多車馬和大量牛羊。周軍將鬼方又驅逐至遠離鎬京的汫隴和岐周以西。周西北邊境暫安。

為了慶祝勝利,姬釗賞給參戰的貴族盂以一千七百多俘虜,作為奴隸使用,並將此事用文字鑄在鼎上,這隻重五百多斤的鼎在清朝中期被發掘出來,至今還陳列在北京的中國歷史博物館裡。

這樣,周朝在周康王的統治下,經濟、文化繁榮,社會安定,國家統一,國力強盛,成為周朝的盛世。後世便將周成王末年和周康王在位的這一段時間,譽稱為「成康之治」。

原文網址:https://kknews.cc/zh-tw/history/p442o6j.html

周成王既崩。太子釗遂立,是為周康王。康王即位,遍告諸侯,宣告以文武之業以申之,作《康誥》。故成康之際,天下安寧,刑錯四十餘年不用。康王命作策畢公分居里,成周郊,作《畢命》。

姜太公的外孫-唐叔虞

唐叔虞:為周武王與邑姜所生。

唐叔虞——周朝諸侯國晉國始祖

唐叔虞,亦稱叔虞、太叔,姬姓,名虞,字子於,因封在唐國,史稱唐叔虞。唐叔虞為周武王姬發之子,周成王姬誦同母弟,母王后邑姜(齊太公呂尚之女),周朝諸侯國晉國始祖。周武王死後,周成王年幼繼位,由叔虞的叔父周公旦攝政。周公旦滅亡唐國後,把唐地封給叔虞,唐叔虞死後,其子燮(燮父)繼位。燮繼位後遷居晉水之旁,改國號為晉,是為晉侯燮。

周武王十一年(前1046年),叔虞的父親周武王滅亡商朝,建立周朝政權。周武王十四年(前1043年),周武王去世,叔虞的哥哥周成王繼位。周成王繼位時年幼,所以由叔虞的叔父周公旦攝政。周成王八年(前1035年),周朝諸侯國唐國(唐國地處黃河、汾河的東邊,方圓有一百里)發生叛亂,威脅周王室在河東地區的統治。同年十月,周成王派周公旦率軍平息唐國叛亂,將唐國百姓遷到杜地,並將周王室子孫遷到唐地。周成王十年(前1033年),周成王將唐地分封給弟弟叔虞,叔虞於是成為唐國國君,因此故稱唐叔虞。

當時,由於唐國地處夏人故墟,四周遍布戎狄部落,加上叛亂剛剛平息,局勢動盪不定,民族矛盾十分尖銳。叔虞受封治唐後,因地制宜,因勢利導,執行“ 啟以夏政,疆以戎索”的方法,以夏戎之政治夏戎之地:以夏戎之法理夏戎之民。推行政策一年後,即見成效。農業、牧業都得到顯著發展,政績斐然可觀。叔虞治唐之所以成功並且久遠,關鍵在於執行“啟以夏政,疆以戎索”的正確方針,大量歷史證明,這一方針成為晉國的傳統國策,並對後來晉及韓、趙、魏三國的政治、經濟和思想文化都有著深遠的影響,從而形成三晉文化體系中尚公、尚法、尚賢的特色。唐叔虞作為晉國立國創業的始祖,作為三晉文化的創世人,其歷史功績不可磨滅。

晉祠位於山西省太原市/聖母即周武王之妻子邑姜,亦為姜子牙之女兒。為周朝開國之君周武王之王后,周成王、唐叔虞之母 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/6gzSEZ

齊國(武王岳父姜太公之國)

唐叔虞是晉國始祖卻為何失去了在晉祠的主神位?

2016-01-20 11:21:13 編輯:xiongyuanyuan 首頁

晉祠位於晉源鎮西南10裡,背靠懸甕山,前臨晉水,自唐代以來就是中國北方的著名風景區。關於晉祠的最早記錄出現在酈道元《水經註·晉水》中:“沼西際山枕水,有唐叔虞祠”。同一時期的《魏書·地形志》也提到“晉陽西南有懸甕山,一名龍山,晉水所出,東入汾,有晉王祠”。可見,晉祠最早是祭祀晉的始封之主唐叔虞的祠堂。晉祠的主神在宋以前一直都是唐叔虞,直到宋太平興國九年(984年)的《新晉祠碑銘并序》中,唐叔虞的位置也沒有動搖。但幾十年後,昭濟聖母突然出現,將唐叔虞從主神位上擠了下去。到了嘉靖四十二年(1563年),高汝行主持重修晉祠時,在聖母殿南側又建了一個梳妝樓,樓中坐甕女神就是後來的水母。

晉祠

關於唐叔虞,《史記 ·晉世家第九》中記載,邑姜夢到天對武王講:“餘命女生子,名虞,餘與之唐”,後來邑姜生子,手中有文“虞”字,便取名為“虞”。武王崩,成王立,唐地反叛,被周公誅滅。成王年幼時曾與叔虞戲耍,削桐葉為珪,交給叔虞,說道:“以此封若”,史官聽到後,請成王擇日立叔虞。成王說:“吾與之戲耳”。史官說:“天子無戲言,言則史書之,禮成之,樂歌之”,於是就把叔虞封到了唐。因唐地有晉水,叔虞子燮改國號為晉。這就是著名的“剪桐封弟”的故事。

唐叔虞是晉國始祖卻為何失去了在晉祠的主神位?

宋代之前,晉祠就是指唐叔虞祠,而且其位置就在今日之聖母殿。《水經註·晉水》載:沼西際山枕水有唐叔虞祠。宋太平興國九年趙昌言撰《新修晉祠碑銘并序》載:況復(唐叔虞祠)前臨池沼,泉源鑑澈於百尋;後擁危峰,山岫屏開於萬仞。整個晉祠內,唯有今日之聖母殿的位置能夠符合這兩個文獻的描述。到了元代至元四年(1267年)弋彀撰《重修汾東王廟記》時,唐叔虞祠已經改在今日坐北朝南的方向上了。唐叔虞究竟為何失去了在晉祠的主神位?

一種可能的解釋是,唐叔虞其實是一個有“前科”的神。隋大業十三年(617年),李淵任太原留守,郡丞王威、武牙郎將高君雅為副,時逢隋朝江山風雨飄搖,狼煙四起。是年,馬邑校尉劉武周據汾陽宮舉兵反隋,李淵與王威、高君雅商議將集兵平叛,此時李淵已早有奪取天下之心,於是命李世民與劉文靜及門下客長孫順德、劉弘基去招兵買馬,不到半個月,李世民便募集了一萬兵馬,李淵又遣密使召建成和元吉二子來到太原。王威和高君雅見形勢不對,唯恐李淵造反,便想藉請李淵赴晉祠祈雨的機會拿下他。晉陽鄉長劉世龍得知此事,密告李淵。五月,李淵將此二人斬首之後,在唐叔虞祠下誓師,第二年奪取了長安。唐貞觀十九年(645年),李世民重回晉陽,次年詣晉祠,寫下不朽名篇《晉祠之銘并序》,這通碑如今還保存在晉祠博物館的唐碑亭內。唐叔虞固然沒有辜負李淵的期望一路保佑他順利地奪取了天下,但自己也背上了一個保佑造反的惡名。但如果認為趙宋朝廷是因此將唐叔虞請走的,那何以在重修晉祠的時候沒有想到這一層,甚至在太平興國碑中,仍舊不遺餘力地稱頌唐叔虞“澤及民生”之德呢?

唐叔虞是晉國始祖卻為何失去了在晉祠的主神位?

太平興國四年(979年)正月,趙光義經過充分籌備,第三次下河東。四月二十日,趙光義親抵晉陽城下,駐馬“汾東行營”(今太原市晉源區龐家寨東北,也就是後來的平晉縣所在),親自督軍日夜不息攻打晉陽。五月,馬步軍都指揮使郭萬超降宋,城內糧草斷絕,人心渙散。五月初五日,劉繼元終於納表投降。但晉陽的苦難並沒有就此結束,劉繼元投降之後,晉陽百姓還在繼續抵抗,尤其是民間的習武組織“弓箭社”更是給宋軍製造了不小的麻煩,老百姓甚至拿磚頭瓦塊攻擊宋軍。

趙氏兄弟費盡心機和氣力打下晉陽,本就怒火難平,百姓的抵抗更是火上澆油。趙光義大罵晉陽人是“盛則後服,衰則先叛”的頑民,竟然下令將晉陽所有百姓驅逐出城,在五月十八這一天,一把大火將千年古城化為灰燼。老幼不及出城焚死者甚眾。第二年,趙光義再次引汾、晉二水灌晉陽廢墟,終於連廢墟的痕跡也沒有留下。宋朝將太原府治移到北面20公里的唐明村,也便是現在的太原市,同時在“汾東行營”邊上築起一個周邊不過四里的小城平晉縣,禁止當地百姓返回晉陽故城居住,並將趙光義指揮作戰時駐紮過的行營改建為統平寺,後來真宗趙恆將其改名為崇聖寺,立“崇聖寺碑銘并序”碑於寺中,誇耀其平定北漢之功。

趙光義攻下晉陽之後,還仿照李世民的《晉祠之銘并序》在晉祠立了一通“新修晉祠碑銘并序”碑,俗稱“太平興國碑”。傳說這塊碑的碑文被當地人逐字逐句地鑿掉了,現在晉祠勝瀛樓下立著一通光禿禿的“無字碑”,據說就是當初的“太平興國碑”。太原縣從明至清共五個版本的縣志,只有嘉靖《太原縣志》錄了這通碑文,其他縣志對此隻字不提。而唐叔虞也正是在北漢被征服之後的最初這段時間被請出了正殿。

唐叔虞人物生平介紹

來源:百科故事網時間:2017-03-07 16:47:26

家世背景

唐叔虞

唐叔虞,亦稱叔虞、太叔,姬姓,名虞,字子於,是周武王姬發的兒子,周成王姬誦的同母弟弟;母親王后邑姜,是齊國開國君主齊太公呂尚(即姜子牙)的女兒。

受封唐地

周武王十一年(前1046年),叔虞的父親周武王滅亡商朝,建立周朝政權。周武王十四年(前1043年),周武王去世,叔虞的哥哥周成王繼位。周成王繼位時年幼,所以由叔虞的叔父周公旦攝政。

周成王八年(前1035年),周朝諸侯國唐國(唐國地處黃河、汾河的東邊,方圓有一百里)發生叛亂,威脅周王室在河東地區的統治。同年十月,周成王派周公旦率軍平息唐國叛亂,將唐國百姓遷到杜地,並將周王室子孫遷到唐地。周成王十年(前1033年),周成王將唐地分封給弟弟叔虞[5-7],叔虞於是成為唐國國君,因此故稱唐叔虞。

去世子繼

唐叔虞死後,他的兒子姬燮(亦稱姬燮父)繼位。姬燮繼位後,因遷居到晉水之傍,故將國號改稱“晉”,是為晉侯燮

唐叔虞,姬姓,名虞,字子於,又稱晉唐叔虞。

公元前1033年[來源請求],周成王時,唐人作亂,周公滅唐。成王封叔虞於唐,其子燮繼位後改其國號曰晉。

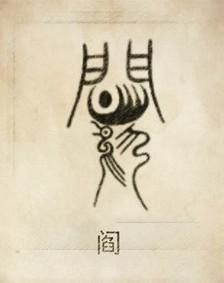

青銅器銘文記載

山西省曲沃北趙晉侯墓地的第六次發掘工作,出土了一件方鼎,因其銘文內容,被稱為叔夨方鼎或者叔虞鼎[1]。銘文有周王賞賜叔夨的內容。李伯謙認為,此叔夨就是唐叔虞,此處的王就是周成王[2]。

《考古》雜誌2007年3月發表了朱鳳瀚的文章《堯公簋與唐伯侯於晉》,介紹了香港地區出現的私人收藏的西周青銅器堯公簋,其銘文有「唐伯侯於晉唯王廿又八祀」的內容[3]。據陳久金說,夏商周斷代工程專家組就此專門召開會議,認定此「廿又八祀」也就是以28年來紀年的王為周成王,以此器作為周康王在位超過28年的證據[4]。

子女

燮,繼位後改其國號曰晉。

賈伯公明,小兒子公明封於賈(今山西省襄汾縣西南),後來遷至賈地(今陝西省蒲城縣西南)

唐叔虞生平簡介歷史如何評價唐叔虞?

2016-01-20 11:31:15 編輯:xiongyuanyuan 首頁

唐叔虞,亦稱叔虞、太叔,姬姓,名虞,字子於,因封在唐國,史稱唐叔虞。唐叔虞為周武王姬發之子,周成王姬誦同母弟,母王后邑姜 (齊太公呂尚之女),周朝諸侯國晉國始祖。

周武王死後,周成王年幼繼位,由叔虞的叔父周公旦攝政。周公旦滅亡唐國後,把唐地封給叔虞,唐叔虞死後,其子燮(燮父)繼位。燮繼位後遷居晉水之旁,改國號為晉,是為晉侯燮。

人物生平

家世背景

唐叔虞,亦稱叔虞、太叔,姬姓,名虞,字子於,是周武王姬發的兒子,周成王姬誦的同母弟弟;母親王后邑姜,是齊國開國君主齊太公呂尚(即姜子牙 )的女兒。

受封唐地

周武王十一年(前1046年),叔虞的父親周武王滅亡商朝,建立周朝政權。周武王十四年(前1043年),周武王去世,叔虞的哥哥周成王繼位。周成王繼位時年幼,所以由叔虞的叔父周公旦攝政。

唐叔虞生平簡介歷史如何評價唐叔虞?

周成王八年(前1035年),周朝諸侯國唐國(唐國地處黃河、汾河的東邊,方圓有一百里)發生叛亂,威脅周王室在河東地區的統治。同年十月,周成王派周公旦率軍平息唐國叛亂,將唐國百姓遷到杜地,並將周王室子孫遷到唐地。周成王十年(前1033年),周成王將唐地分封給弟弟叔虞,叔虞於是成為唐國國君,因此故稱唐叔虞。

去世子繼

唐叔虞死後,他的兒子姬燮 (亦稱姬燮父)繼位。姬燮繼位後,因遷居到晉水之傍,故將國號改稱“晉” ,是為晉侯燮。

主要成就

當時,由於唐國地處夏人故墟,四周遍布戎狄部落,加上叛亂剛剛平息,局勢動盪不定,民族矛盾十分尖銳。叔虞受封治唐後,因地制宜,因勢利導,執行“启以夏政,疆以戎索”的方法,以夏戎之政治夏戎之地:以夏戎之法理夏戎之民。推行政策一年后,即见成效。农业、牧业都得到显著发展,政绩斐然可观。

唐叔虞生平簡介歷史如何評價唐叔虞?

叔虞治唐之所以成功並且久遠,關鍵在於執行“啟以夏政,疆以戎索”的正確方針,大量歷史證明,這一方針成為晉國的傳統國策,並對後來晉及韓、趙、魏三國的政治、經濟和思想文化都有著深遠的影響,從而形成三晉文化體系中尚公、尚法、尚賢的特色。

唐叔虞作為晉國立國創業的始祖,作為三晉文化的創世人,其歷史功績不可磨滅。

歷史評價

司馬貞《史記索隱》:“天命叔虞,卒封於唐。桐珪既削,河、汾是荒。”

唐叔虞家庭簡介以及後裔姓氏

2016-01-20 11:38:21

家庭成員

父母

父親:周武王姬發。

母親:王后邑姜,齊太公呂尚之女。

兄弟姐妹

兄弟

周成王姬誦,唐叔虞同母兄。

邘叔,邘國始封君主。

應侯,應國始封君主。

韓侯,韓國始封君主。

姐妹

太姬,周武王長女,陳國君主陳胡公之妻。

子孫

兒子

晉侯燮,諡號不詳,名燮(一作燮父)。

賈共公,名公明,叔虞少子,賈國始封君。

孫子

晉武侯,名寧族,晉侯燮之子。

賈宣公,名梁,賈共公之子。

後裔姓氏

唐叔虞的後裔姓氏,主要有晉姓、楊姓、韓姓、何姓、溫姓、賈姓、簡姓、曲姓、解姓、侯姓、欒姓、席姓、先姓、谷姓、冀姓、步姓、籍姓、閻姓等

唐叔虞-周朝諸侯國晉國始祖

唐叔虞,亦稱叔虞、太叔,姬姓,名虞,字子於,因封在唐國,史稱唐叔虞。唐叔虞為周武王姬發之子,周成王姬誦同母弟,母王后邑姜(齊太公呂尚之女),周朝諸侯國晉國始祖。

周武王死後,周成王年幼繼位,由叔虞的叔父周公旦攝政。周公旦滅亡唐國後,把唐地封給叔虞,唐叔虞死後,其子燮(燮父)繼位。燮繼位後遷居晉水之旁,改國號為晉,是為晉侯燮。

歷史上第一位諸侯王唐叔虞的祠

唐叔虞簡介中唐叔虞又名叔虞,因為他的封地在唐地(也就是現在的山西地區)所以他叫做唐叔虞。實際上他本姓周,是周朝時期開國皇帝周文王姬發和王后邑薑的第二個兒子,也是周成王的親弟弟。

唐叔虞雕像

唐叔虞雕像

唐叔虞出生的時候極具有神話色彩,據說他出生的時候神已經為他起好了名字,確定了封地。唐叔虞的一生也是非常具有傳奇色彩的,他是西周時期諸侯割據晉國的始祖。周成王和唐叔虞一起玩的時候看到了落下的葉子,於是就將它作為封地送給唐叔虞。當時由於落葉的脈絡代表的就是唐地,所以周成王作為大王一言九鼎,就將唐地封給了唐叔虞,這樣唐叔虞就成為了周朝第一位諸侯王。

周成王將唐地作為封地給了他之後,他就開始了自己治理唐地的道路。他剛到唐地的時候可以說那裡是非常混亂的,政治不夠清明,官員和富商勾結欺壓百姓。經濟更是混亂不堪,百姓生活艱難。唐叔虞總結了前人治理唐地的教訓,提出了新的治理方案。這套方案主要講述的就是遵循原來當地百姓的生活習慣和經濟買賣方式進行管理。這套方案在魏晉時候就有統治者藉鑑,在後世中也得到了利用。這套方案推行之後,唐地的政治經濟文化狀況都得到了改善,人民的生活水平也得到了很大的提高。

唐叔虞簡介中他將自己的一生都貢獻給了唐地,受到了當時百姓的愛戴

唐叔虞祠

唐叔虞又名叔虞、太叔,是周朝開國皇帝周武王姬發和邑姜王后的兒子,他的哥哥就是周成王。成年之後周成王就將唐地作為封地給了他,所以可以說唐叔虞是中國歷史上第一位諸侯王,也是西周時期晉國的始祖。

唐叔虞祠

唐叔虞祠

唐叔虞祠就建立在現在的山西省太原市西南部懸甕山地區,也就是現在的晉祠之中。這個晉祠是為了紀念唐叔虞和他的母親邑姜王后的。據說周成王登上帝位後,由於自己年幼不能夠獨立的處理政事,於是就有了輔佐的大臣。有一次周成王和自己的弟弟唐叔虞在一起,看到了飄落的樹葉,於是就說要將它作為弟弟的封地,輔佐大臣聽到了這件事就強烈要求周成王兌現諾言,但是周成王說那隻是玩笑。輔佐大臣卻說王不可言而無信。周成王只好將唐地封給了唐叔虞。唐地的主要地區就是現在的山西地區,所以唐叔虞祠就建在這裡。

唐叔虞祠周圍種滿了樹木,鬱鬱蔥蔥,內部更是有幾十座古時的建築物,上面的雕刻十分的精緻。整座祠都給人一種幽靜,典雅的感覺,這裡環境優美,風景秀麗,具有非常明顯的漢代文化特色。唐叔虞祠更是因為雄偉的建築群和高超的雕像聞名於世,晉祠中的侍女像、聖母像還有難老泉被稱為是“晉祠三絕”每年到這裡來觀賞的人不計其數,唐叔虞祠使得太原成為著名的遊覽勝地。

唐叔虞祠的建立是山西人民對這位諸侯的尊敬和愛戴,更是山西文化的里程碑。

[導讀]唐叔虞簡介唐叔虞簡介中唐叔虞又名叔虞,因為他的封地在唐地(也就是現在的山西地區)所以他叫做唐叔虞。實際上他本姓周,是周朝時期開國皇帝周文王姬發和王后邑姜的第二個兒子,也是

唐叔虞墓

唐叔虞是周朝開國帝王周武王姬發和邑姜王后的第二個兒子。本名姬虞,由於他成年之後他的封地在唐地,所以大家都叫他唐叔虞或者叔虞、太叔,他是西周時期周朝諸侯國晉國始祖。

唐叔虞墓

唐叔虞墓

唐叔虞在離世之後,後人就將他的墓建在了現在山西省太原市晉源區晉祠鎮牛家口村東晉王嶺的地區。這個墓又稱為晉王嶺,是現在的市級保護文物,主要有一大一小兩個組成。大的大約還剩下十米高,小的大概還剩下五米。在唐叔虞墓的周圍依稀可以看到周朝時期的建築。唐叔虞在出生的時候就很不平凡,當時他的母親邑姜夢到天上的神仙告訴她,她將要出生的兒子將來應該取名為虞,將來會將唐地封給他。果然在唐叔虞出生之後,手掌心的線條看起來就是一個虞字,於是就給他起名為唐叔虞,長大後周成王更是將唐地封給了他。可見唐叔虞在一定程度上很受上天的厚愛。唐叔虞到達唐地之後勵精圖治,很快就平定了當時的叛亂,維護了唐地的發展,使得當地百姓和樂,人民生活幸福。

唐叔虞墓在一定程度上表現出了西周時期建築的特點,其中的陶器、青銅等等很有時代的特色,是後代研究西周時期政治經濟文化的重要依據之一。唐叔虞墓的保存狀況,也體現出了他的後人對這位周朝第一位諸侯王的尊敬。唐叔虞一生成就非凡,死後更是受到了後人的崇敬。

歷史趣聞:唐叔虞是晉國始祖 卻為何失去了在晉祠的主神位?

2016/04/27 來源:TENGTV

晉祠位於晉源鎮西南10里,背靠懸瓮山,前臨晉水,自唐代以來就是中國北方的著名風景區。關於晉祠的最早記錄出現在酈道元《水經注·晉水》中:「沼西際山枕水,有唐叔虞祠」。同一時期的《魏書·地形志》也提到「晉陽西南有懸瓮山,一名龍山,晉水所出,東入汾,有晉王祠」。可見,晉祠最早是祭祀晉的始封之主唐叔虞的祠堂。晉祠的主神在宋以前一直都是唐叔虞,直到宋太平興國九年(984年)的《新晉祠碑銘並序》中,唐叔虞的位置也沒有動搖。但幾十年後,昭濟聖母突然出現,將唐叔虞從主神位上擠了下去。到了嘉靖四十二年(1563年),高汝行主持重修晉祠時,在聖母殿南側又建了一個梳妝樓,樓中坐瓮女神就是後來的水母。

晉祠

關於唐叔虞,《史記·晉世家第九》中記載,邑姜夢到天對武王講:「余命女生子,名虞,余與之唐」,後來邑姜生子,手中有文「虞」字,便取名為「虞」。武王崩,成王立,唐地反叛,被周公誅滅。成王年幼時曾與叔虞戲耍,削桐葉為珪,交給叔虞,說道:「以此封若」,史官聽到後,請成王擇日立叔虞。成王說:「吾與之戲耳」。史官說:「天子無戲言,言則史書之,禮成之,樂歌之」,於是就把叔虞封到了唐。因唐地有晉水,叔虞子燮改國號為晉。這就是著名的「剪桐封弟」的故事。

宋代之前,晉祠就是指唐叔虞祠,而且其位置就在今日之聖母殿。《水經注·晉水》載:沼西際山枕水有唐叔虞祠。宋太平興國九年趙昌言撰《新修晉祠碑銘並序》載:況復(唐叔虞祠)前臨池沼,泉源鑒澈於百尋;後擁危峰,山岫屏開於萬仞。整個晉祠內,唯有今日之聖母殿的位置能夠符合這兩個文獻的描述。到了元代至元四年(1267年)弋彀撰《重修汾東王廟記》時,唐叔虞祠已經改在今日坐北朝南的方向上了。唐叔虞究竟為何失去了在晉祠的主神位?

一種可能的解釋是,唐叔虞其實是一個有「前科」的神。隋大業十三年(617年),李淵任太原留守,郡丞王威、武牙郎將高君雅為副,時逢隋朝江山風雨飄搖,狼煙四起。是年,馬邑校尉劉武周據汾陽宮舉兵反隋,李淵與王威、高君雅商議將集兵平叛,此時李淵已早有奪取天下之心,於是命李世民與劉文靜及門下客長孫順德、劉弘基去招兵買馬,不到半個月,李世民便募集了一萬兵馬,李淵又遣密使召建成和元吉二子來到太原。王威和高君雅見形勢不對,唯恐李淵造反,便想借請李淵赴晉祠祈雨的機會拿下他。晉陽鄉長劉世龍得知此事,密告李淵。五月,李淵將此二人斬首之後,在唐叔虞祠下誓師,第二年奪取了長安。唐貞觀十九年(645年),李世民重回晉陽,次年詣晉祠,寫下不朽名篇《晉祠之銘並序》,這通碑如今還保存在晉祠博物館的唐碑亭內。唐叔虞固然沒有辜負李淵的期望一路保佑他順利地奪取了天下,但自己也背上了一個保佑造反的惡名。但如果認為趙宋朝廷是因此將唐叔虞請走的,那何以在重修晉祠的時候沒有想到這一層,甚至在太平興國碑中,仍舊不遺餘力地稱頌唐叔虞「澤及民生」之德呢?

太平興國四年(979年)正月,趙光義經過充分籌備,第三次下河東。四月二十日,趙光義親抵晉陽城下,駐馬「汾東行營」(今太原市晉源區龐家寨東北,也就是後來的平晉縣所在),親自督軍日夜不息攻打晉陽。五月,馬步軍都指揮使郭萬超降宋,城內糧草斷絕,人心渙散。五月初五日,劉繼元終於納表投降。但晉陽的苦難並沒有就此結束,劉繼元投降之後,晉陽百姓還在繼續抵抗,尤其是民間的習武組織「弓箭社」更是給宋軍製造了不小的麻煩,老百姓甚至拿磚頭瓦塊攻擊宋軍。

趙氏兄弟費盡心機和氣力打下晉陽,本就怒火難平,百姓的抵抗更是火上澆油。趙光義大罵晉陽人是「盛則後服,衰則先叛」的頑民,竟然下令將晉陽所有百姓驅逐出城,在五月十八這一天,一把大火將千年古城化為灰燼。老幼不及出城焚死者甚眾。第二年,趙光義再次引汾、晉二水灌晉陽廢墟,終於連廢墟的痕跡也沒有留下。宋朝將太原府治移到北面20公里的唐明村,也便是現在的太原市,同時在「汾東行營」邊上築起一個周邊不過四里的小城平晉縣,禁止當地百姓返回晉陽故城居住,並將趙光義指揮作戰時駐紮過的行營改建為統平寺,後來真宗趙恆將其改名為崇聖寺,立「崇聖寺碑銘並序」碑於寺中,誇耀其平定北漢之功。

趙光義攻下晉陽之後,還仿照李世民的《晉祠之銘並序》在晉祠立了一通「新修晉祠碑銘並序」碑,俗稱「太平興國碑」。傳說這塊碑的碑文被當地人逐字逐句地鑿掉了,現在晉祠勝瀛樓下立著一通光禿禿的「無字碑」,據說就是當初的「太平興國碑」。太原縣從明至清共五個版本的縣誌,只有嘉靖《太原縣誌》錄了這通碑文,其他縣誌對此隻字不提。而唐叔虞也正是在北漢被征服之後的最初這段時間被請出了正殿。

免責聲明:以上內容源自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將儘快刪除相關內容。

[pagebreak][pagebreak]

2016年的元旦,轉瞬即逝。據考證,中國古代的新年第一天,多被稱為元日,又稱元旦、元朔、元春、元正、元辰等,那麼「元旦」一詞是何時被固定使用的呢?昨天,南京城市史研究者、江蘇省近現代史學會會員胡卓然告訴記者,他近日通過搜集史料,整理出了「元旦」一詞「誕生」的前後經過。原來,元旦是源自一個「改元」的構想。「而最初這個構想就是由孫中山提出的。」他告訴記者,第一個元旦的前夜,改元的決議就已經傳達至南方各省。民國著名記者邵飄萍還以「元旦」為題,激情澎湃地發表評論,讚美了在南京通過的改元決議。

1911年12月31日「誕生」於南京

元旦作為稱呼之一,最早出現於《晉書》,「顓帝以孟春正月為元,其時正朔元旦之春」。在多種稱呼並列的漫長歷史時期里,元旦的使用頻率並不高。「到了清朝的時候,以『元旦』作為新年第一天的記錄才漸漸多了起來,並且成為了正式的用法。」胡卓然以《雍正朝漢文諭旨彙編》為例,介紹道:「這裡面有一份上諭:『元旦朝賀,凡三品以上之大臣年逾七十者,不必隨班行禮,俟百官朝賀後,朕回乾清宮,伊等至乾清門請旨。欽此。』」

而把公曆的1月1日命名為「元旦」,研究界往往誤認為源自1912年1月2日《臨時大總統改元通電》中的「以黃帝紀元四千六百零九年十一月十三日為中華民國元年元旦」。該通電又有「訂於陽曆正月十五日補祝新年」的內容,更讓人們認為現代意義上的「元旦」一詞的出現遲於1912年的1月1日,是後來補充追認的。

「實際上,通過歷史檔案的記錄可知,公曆元旦在此前的1911年12月31日已經『誕生』於南京。於是,1912年1月1日作為第一個公曆元旦,也是實至名歸的。」胡卓然說。

1911年10月10日武昌起義之後,宣布獨立的各省都督府派出的代表,於11月中下旬在上海組織了「各省都督府代表聯合會」(簡稱「各省代表會」)。12月12日起,代表們來到南京,在江蘇省諮議局(舊址大樓在今湖南路省軍區大院內)繼續召開會議,開始為組織南京臨時政府而努力。

奉天省諮議局派出的代表吳景濂,在其記錄的《組織臨時政府各省代表會紀事》里留下了當年農曆十一月十二日(公曆1911年12月31日)的一段會議記錄:「經議決:自陰曆十一月十三日起,即陽曆元旦,改用陽曆,以中華民國紀元,稱中華民國元年正月一日。」(見該書1913年3月鉛印本,第24頁)上海《民立報》當時駐南京的通信員劉星楠,在其後來的記述《辛亥各省代表會議日誌》里也記錄了這一天會議的上述決議。

原文網址:https://read01.com/dn7n2Q.html

「晉國霸業」之桐葉封弟——唐叔虞!

2018-01-08 由 蜀山筆俠 發表于歷史

晉國霸業

晉國,是周朝的一個重要宗親國,它對周朝的走勢產生了重要影響。特別是在春秋時期,晉國主宰了整個中原,它和楚國的爭霸成了春秋向戰國演變的主旋律。可是這麼一個超級大國最終沒有死在別人手上,卻死在了自己人手裡,它因為分裂而滅亡。到底是什麼樣的力量導致這個龐然大物的倒下呢?從今天開始,筆者將為大家講述晉國霸業的故事。

先從晉國的建立開始說起吧。

晉國的建立可以說是一個玩笑,也可以說是一個經典。它因為一個人的玩笑和另一個人的認真而誕生。這個故事就是:桐葉封弟。

在周武王滅商建周以後,晉國其實並不是眾多功臣和宗親的封國之一。那時在晉國的土地上,還屹立著一個堯帝的後代統治的諸侯國——唐國(堯因此稱為「唐堯」,唐國地處黃河、汾河的東邊,方圓約一百里)。

唐堯

周武王死後,其子周成王即位,其弟周公旦輔政。周公旦的哥哥管叔鮮為爭奪輔政權而聯合殷商的殘餘勢力發動了叛亂,周公旦開啟了第二次東征(第一次即武王伐紂)。叛亂平定後,周公旦在關東地區建立了新都——洛邑,稱為「成周」,原鎬京稱為「宗周」,周公旦把行政中心全部搬到了成周。

周朝兩京

這時,成周北面的唐國發生了叛亂,周公旦再次率軍前往平叛。叛亂平息後,周公旦將原唐國的百姓遷往別處,將周王室的子孫遷過來,在這裡實施新的統治。

到底派誰去統治唐地呢?此時還是個大孩子的周成王給他的弟弟姬虞開了一個玩笑,他將一片梧桐葉子削成圭玉的形狀,然後交給姬虞說:我把這塊地封給你。結果這句話被周成王身後專門負責記錄天子事跡的史官太史佚給記下來了。後來太史佚把此事告訴了周公旦,周公旦為了讓周成王長長記性,明白什麼叫君無戲言,於是讓周成王將唐地封給了姬虞。這就是「桐葉封弟」的故事。

桐葉封弟

這個故事出自於《呂氏春秋·審應覽第六·重言》,其真實性當然值得懷疑。但從理論上看,為了鞏固統治,周天子將他的近親封為諸侯也是必然的。

姬虞於是成為周朝唐國的始封君,所以,姬虞又被稱為「唐叔虞」。這個唐國就是後來的晉國,那麼它是怎麼被改為「晉」的呢?

唐姓始祖——唐叔虞

原文網址:https://kknews.cc/zh-tw/history/ez55rmq.html

唐叔虞,姬姓,名虞,字子於,又稱晉唐叔虞。

青銅器銘文記載

山西省曲沃北趙晉侯墓地的第六次發掘工作,出土了一件方鼎,因其銘文內容,被稱為叔夨方鼎或者叔虞鼎[1]。銘文有周王賞賜叔夨的內容。李伯謙認為,此叔夨就是唐叔虞,此處的王就是周成王[2]。

《考古》雜誌2007年3月發表了朱鳳瀚的文章《堯公簋與唐伯侯於晉》,介紹了香港地區出現的私人收藏的西周青銅器堯公簋,其銘文有「唐伯侯於晉唯王廿又八祀」的內容[3]。據陳久金說,夏商周斷代工程專家組就此專門召開會議,認定此「廿又八祀」也就是以28年來紀年的王為周成王,以此器作為周康王在位超過28年的證據[4]。

子女

燮,繼位後改其國號曰晉。

賈伯公明,小兒子公明封於賈(今山西省襄汾縣西南),後來遷至賈地(今陝西省蒲城縣西南)

國立故宮博物院的藏品數量與種類眾多,重要者如舊藏於南薰殿的歷代159幅帝王像[b]、59幅皇后像、202幅先聖名臣像[c][d] ,以及70件限展書畫和已登錄為中華民國國寶的各類品項[a][2]。截至2017年5月31日為止,藏品總計有696,476件冊[3]。國立故宮博物院館藏文物 - 維基百科,自由的百科全書 - https://goo.gl/gRvV8q

ㄧ次認識姜太公的女兒及外孫、外曾孫...

齊國(武王岳父姜太公之國)+邑姜-呂尚姜太公的女兒+姜太公的外孫-周成王+姜太公的外曾孫-(周成王之子-周康王)+姜太公的外孫-唐叔虞 https://goo.gl/A2V9gW

周武王-王后:邑姜,姜姓,齊太公呂尚之女-姜太公的外孫-周成王/公元前1021年,周成王駕崩,享年35歲。周成王與其子周康王(姬釗)統治期間,社會安定、百姓和睦、「刑錯四十餘年不用」,被譽為成康之治/齊國(武王岳父姜太公之國)+晉國霸業之桐葉封弟唐叔虞/歷代聖賢半身像+歷代159幅帝王像、59幅皇后像、202幅先聖名臣像-中華民國國寶/ @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/A2V9gW

姜太公的女兒及外孫、外曾孫...

齊國(武王岳父姜太公之國)+邑姜-呂尚姜太公的女兒+姜太公的外孫-周成王+姜太公的外曾孫-(周成王之子-周康王)+姜太公的外孫-唐叔虞 https://goo.gl/A2V9gW

武廟/齊丁公呂伋/姜太公之女邑姜,而丁公為太公之子/九府圓法/國寶金匱直萬-王莽時期所鑄錢幣/姜太公的《九府圓法》指的是”掌財產之官,西周掌管錢幣的九個政府部門分別是:太府.王府.內府.外府.泉府.天府.職內.職金.職幣。《周禮.春官.天府》記載:“天府”掌管祖廟之守藏與其禁令/國寶金匱直萬/唐朝開始追封姜尚為武成王,與孔子的文宣王相對為文武二聖 明太祖封關羽為武成王; 因此像在台灣的日月潭的文武廟, 武廟即祀奉關羽 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/2YVsdl

姜姓源流/世居天水(今屬甘肅),故族人便以“天水”為郡號/春秋時期五霸之一的齊國,創建始祖是呂尚。史書記載說:“呂尚,姓姜名牙。”呂尚,既為神農氏的後裔(又名姜太公、姜子牙) @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/Wxlbec

姜姓/歷史上姜姓人口分佈,浙江省為姜姓第一大省/浙江、山東、江蘇,這三省姜姓大約佔姜姓總人口的58% @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/PeuAKG

姜太公之女邑姜,姜伋為姜太公之子/姜姓非常古老從姜太公到如今,歷史上共有102個氏都是從姜姓繁衍而來/自炎帝算起的話,姜姓的分支姓氏則達到247個 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/suK4lg