選擇說故事無異於選擇拉式策略,「拉」的力量就像磁鐵的吸引力,與推土機的推力相反。用故事去展現影響力,會極大的提高影響力,而影響力正是你改變聽眾行為的力量之源。

文:安奈特・西蒙斯(Annette Simmons)《說故事的力量》:故事就是「以不逃脫的姿態逃脫,以不影響的態度去影響」 - The News Lens 關鍵評論網 http://bit.ly/2YmZOi1

故事影響力的心理學

濕婆(Shiva)和妻子帕爾瓦蒂(Parvati)是印度的天神和女神,他們有兩個兒子,分別是象頭神(Ganesha)和馬魯哈(Maruha)。象頭神方頭大耳,敦實憨厚;馬魯哈風度翩翩,身材修長優雅,俊美容貌無人可比。他們兩人爭相向父母邀寵,吵得不可開交。他們輪番逼迫父母表態:「我是不是您最愛的兒子?」

濕婆不堪其擾,終於怒不可遏的喝斥道:「夠了!我會給你們答案,但是你們要發誓,以後再也不能問這個問題了!」

兩個兒子答應了。

濕婆和帕爾瓦蒂想了一個絕妙法子,既可以考驗兩個兒子,又能回答他們的問題,還能讓他們心服口服,從此沒有理由再爭鬥。他們對兒子們說:「你們兩個就從這裡出發,繞世界三圈,誰先回到這裡,誰就是我們最喜愛的兒子。比賽從明天開始!」

馬魯哈成竹在胸,笑呵呵的走開了;象頭神體態圓胖,不擅長奔跑,垂頭喪氣的走開了。

第二天一早,象頭神和馬魯哈各就各位,只見馬魯哈精神抖擻;象頭神則愁眉不展,不停往嘴巴塞糖果,緊張的摸著肚皮。濕婆莊嚴的站起來,大喊一聲:「開始!」說時遲那時快,馬魯哈如離弦的箭般直衝出去,「嗖」的一下就不見蹤影。象頭神依然愁眉緊鎖,動也不動的坐著,他深知自己不是弟弟的對手。

過了一會,象頭神突然站起來,扔掉手裡的糖果,對父母笑了笑。父母疑惑地看著他,不知他想怎麼做。象頭神不慌不忙的跨上自己的小紅老鼠,騎著老鼠繞著父母轉3 圈,然後來到父母面前。

帕爾瓦蒂問他:「象頭神,你這麼做是什麼意思?」

象頭神回答:「我的世界就是你們啊,我已經繞世界3圈啦!」

象頭神的話說到父母心裡,他們對象頭神說:「孩子,你贏了,你就是我們最得意、最喜愛的兒子。」

——印度神話(Hindu Myth)

作者轉述知名故事講者傑.歐卡勒漢的故事

這是一則古老故事,在印度流傳數百年之久。它告訴我們,即便是親子之間,也多少夾帶一些私利。自私自利之於影響力,一直是一個重要因素。人性本善還是人性本惡,或許永遠不會有定論,但自私則被公認為是人性的一部分。

有人為謀取私利而努力不懈,有人則為獲得榮譽和自豪感而慷慨解囊,我們的行為都是為了實現自己的某個願望。從這一點出發,若想影響別人,就要把你的目標與聽眾的私利聯繫起來,這是符合心理學原理的作法。從事廣告業的人士深諳這個道理,他們總是向消費者強調:「購買我們的產品吧,這就是你想要的。」

人類的心理猶如迷宮,現在的研究還遠遠不夠,對自私自利的分析也談不上透澈。目前的障礙主要有三個:其一,幾乎所有心理問題都涉及「自私自利」,而這個詞本身讓人產生排斥心理;其二,自私自利一部分在明處(意識中),一部分在暗處(潛意識中);其三,事情永遠不像看起來那樣,我們唯一可以確知的只有一點,就是「我們不知道」。

如果我們堅信沒有永恆的真理,便可以大膽假設、小心求證,創立一種新的理論,倘若新的理論禁得起檢驗,那就可以成為一種實用的理論。

在繼續討論故事的心理因素之前,我們需要在以下幾個觀念上達成共識。

第一,判定是非,無助我們理解影響力。我相信人性本善,只不過人的行為有善惡之別——通常在意識中是善的,潛意識中卻是惡的。有些惡人,你或許看到他們做了壞事,但是他們自以為做了好事,至少是必要的事。所以,我們假設無論是好人還是壞人,關於影響力的心理都是一樣的。

第二,我們把重點放在一對一的關係,以簡化問題。這樣做不僅更具可行性,還可以提醒我們自己,我們永遠無法影響整個群體,只能影響群體中的某個個體。

第三,影響是一個持續的過程,絕不是一勞永逸的行為。從前,人們總是試圖先獲取影響力,然後透過練習強化影響力,運氣好的話,影響力會不斷強化,運氣不好的話,影響力就會逐漸消失。故事是對這種傳統影響方法的改進,它不是線性模式,而是周而復始、循環往復的。換言之,影響力持續的過程中,會不斷來回強化,從開始到結束,結束後又會形成另一個起點。

以不影響的姿態去影響

讓某人去做某事的能力叫動力,而動力往往與影響的力量緊密聯繫。這樣說來,我們似乎應該採取推式策略。然而,選擇說故事無異於選擇拉式策略,「拉」的力量就像磁鐵的吸引力,與推土機的推力相反。用故事去展現影響力,會極大的提高影響力,而影響力正是你改變聽眾行為的力量之源。

在印度神話故事中,象頭神用一個故事重新定義世界,省去奔跑的麻煩。面對父母的難題,他沒有選擇強行解決,也沒有埋怨比賽不公平。他編了一個故事,然後透過把兄弟倆都渴望被愛的需求連結起來,將大家帶進新故事裡。象頭神的回答雖然討巧,但是也恰當得體。為講好你的故事,不妨把另一個故事拉到你的故事世界裡。

有人認為,影響者與被影響者是在玩一種零和遊戲,一方贏了就意味另一方輸了。故事的魅力在於它繞過這種非此即彼的較量。一般來說,正面的交鋒總要分個輸贏,而故事則宣導平等。

正面交鋒的影響方式遵循一條物理定律,即「每一種作用力,總有一種與之等量齊觀的反作用力」。我們將其稱之為「抗拒」。只要有推力,就必然有反力。故事也會產生一種作用力,即拉力,這不是個人利益的競爭,而是個人利益的集合。

人腦不容易理解非線性的概念,若放在現實世界中就容易理解得多。現實世界的邏輯就像合氣道的原理。合氣道是武術的一種,但是並不崇尚對抗,如果對抗不可避免,則主張以最小力量贏得勝利。合氣道認為,應該借助對手的力量去攻擊對手,讓對手按照你的發力方向走。切記,你並沒有使用自己的力量,而是借助對手的力量。我們總認為對決就是直線運動,殊不知對決也可以是圓周運動。

例如,如果對手抓住你的手臂,你不要掙脫,順著他的力道侵入,接著擾亂他的平衡,最後把他朝另一個方向扭轉(如果他反抗,就把他面朝下壓倒在地)。

很多時候,故事就是以不逃脫的姿態逃脫,以不影響的態度去影響。故事裡的原理或許與你的直覺相悖,特別是在你急切想要影響別人的時候,你的腦海中總有一個聲音在迴響:「快點做些什麼!」如果你遵循自己的直覺,並採取強硬的推式策略,那麼反抗將一觸即發。

故事的拉式策略,實質上就是深入人們內心,從中汲取動力之源,形成自己的力量。

故事之餌

人類對個人利益汲汲營營,然而,到底什麼是個人利益?我們不斷製造自己的動力,每個人都被一些欲望驅動著,這些欲望反映了我們現在對這個世界的看法及我們的企圖。從拾荒者到千萬富翁,再到全職的家庭主婦,我們都渴望實現理想,這種渴望給予我們動力,促使我們思考,鼓動我們去做點什麼。

一個有影響力的故事,其目標就是要將別人的動力與你的目標聯繫起來。我們使用的行話證明這點——我們試著讓他們「上鉤」, 然後將他們再「釣」上來。這可能聽來有點無禮,但也是最接近事實的了。你的故事就是誘餌。如果魚不上鉤,你要責怪魚嗎?你會說這條魚缺乏動力、懶散、貪吃嗎?不會,你會去找更好的餌。

那麼,什麼是好的餌?人們想要什麼?哈哈,那才是關鍵!大部分的人都不知道自己想要什麼。

在本章開頭的故事中,濕婆和帕爾瓦蒂認為他們想要的是和平、寧靜,但聰明的象頭神抓住機會,發現完全的傾慕更能滿足他們的私心。人們可能會給你一個清單,清單上列著他們認為自己想要的—聽起來非常理性的東西,但他們往往與濕婆和帕爾瓦蒂半斤八兩,都不知道自己究竟想要什麼。他們或許知道自己想要某種東西,其實他們更想要的是這個東西能帶來的另外一個東西。

舉個例子,你說:「我想要100萬美元。」

原因是?

「我就可以不用再為其他人工作了。」

這又是因為?

「我不喜歡別人對我呼來喚去。」

所以,這個人想要的並不是100萬美元,而是自由!

如果你將所有人的「願望清單」解剖至核心,它們看起來都差不多。傑出的說故事人都知道這點。如果你想影響他人,就要利用別人的動力而不是用你自己的,你最佳的賭注是挖掘我們都想要的東西。如果你的故事能接近我們都有的人類需求的核心之一,你就已經拿到非常好的魚餌。

觸動我,看著我,感受我

加拿大作家卡勒.拉森(Kalle Lasn)在他的《文化干擾》(Culture Jam)一書中寫道:「世界上最有力的麻醉劑,就是歸屬的承諾。」

現代社會,人們的注意力是新興的稀缺資源。人們需要它,渴望它,為了得到它願意付出報酬。可以說,幾乎所有人都認為自己缺乏關注。

誠然,我們有自己認為重要的或者我們愛的人,但是這些人花在我們身上的時間遠遠不夠,他們對我們的關注遠遠不夠。

資訊大爆炸的時代,資料和事實唾手可得,而沮喪猶如病毒一樣蔓延,因為所有的資訊只會讓我們覺得無能為力。我們不需要更多的資訊。我們需要知道的是它的含義。我們需要一個故事來解釋它的含義,並且讓我們感覺到自己能夠融入其中。

當你講的故事打動我時,你就送了我一份大禮——關注,是把你我聯繫在一起的那種關注,這份大禮打動我的內心,讓我覺得如獲新生。一個簡單如做出藍莓派的故事比一堆「產品性能」之類的東西更能打動我,促使我去購買你的微波爐,因為那會讓我覺得更生動,因為它更接近我們真實的經歷。我們渴望真實的東西,或者至少感覺像是真實的東西。

近年來,說故事重新流行起來,這不是偶然,也不是曇花一現的現象,這是我們社會重大文化轉變的體現。若想成為一個更好的說故事人,不能冀望於混亂短暫的潮流。要找到好的故事,就要遍尋真實和關鍵事件—發掘生活的真義。你的故事越有影響力,它們觸及的真義就越深刻。

故事最終將會把你吸入一股超乎想像的動力中—有些人稱它為真相。注意,它可能會完全顛覆、重新定義你對自身利益的看法。米老鼠(Mickey Mouse)在《幻想曲》(Fantasia)中發現,學習魔法可以揭露出乎意料的結果。

這和說故事是一樣的。所以當你開始發揮你的聰明才智,去挖掘人類共同的願望和需求時,不要驚訝,你在影響別人的同時,也影響了自己。

你的故事有「人情味」嗎?

你膚淺還是深刻?風趣還是嚴肅?慷慨還是吝嗇?開心還是憂傷?或者兩者都是,或者兩者都不是,這就是人性。你是一個矛盾體,而不是單純的好人或者壞人。當我們試著遵循邏輯,必須在好人或者壞人中擇一,那麼你最終會看起來不像一個活生生的人。

譬如,你理性刻板的說:「我對工作百分之百的投入。」這句話聽起來平淡無味,這否定了人的複雜性,顯得不可信。反之,如果你說: 「我百分之百的努力工作⋯⋯可能在 80% 的情況下是這樣。」這會讓我會心一笑,因為這更符合事實,也更可信。

很多時候,過度依賴邏輯,發表理性的言論,注重原因是什麼,你就錯過了聽眾最看重的一部分——人性,最終你講述的故事將起不到任何作用。故事能觸動人性的核心,能真實的表達人類普遍的情感和人性的雙重特點。

連人的表情都捉摸不透的人,不可能是一個好的說故事人。好的說故事人是那些被「說不清道不明」的事物吸引的人,而不是害怕那些事情的人。人性本就難測。事實、資料和理性分析,往往是獲取影響力的絆腳石。好的故事可以感動你,可以幫助你,但是觸動你的東西是無法被清晰描述的,也不能被簡化成一個流程圖。你無法證明它是真實的或重要的,但你就知道它是。

當我們發現一個享譽世界的偉大領導者還留著兒時的泰迪熊,他的形象就會變得更有「人情味」,也更容易接近。當我們發現一個邪惡的暴君在他的狗生病時徹夜難眠,他也會顯得更加有人性。故事讓我們觸及了善惡混雜的祕境——我們共同的人性。

在我家鄉的教堂裡有一對富有的夫婦(每個教堂都有一對),他們是賓德森夫婦,被視為貴族一樣尊重。每個星期天,他們正襟危坐坐在長椅上,穿戴得一絲不苟,對我來說,他們就是另一個世界的人。

最近,我回故鄉探親,午飯的時候我湊巧坐在賓德森夫婦旁。我不知道該說點什麼。直到賓德森夫人開口說:「那就像我在主日學校的考試中被當掉了。」我跟她說,我都不知道妳會考不及格。她笑著說,當她還是個小女孩時,父母換了教會,即使在之前的教會裡她已經是三年級,但由於她的年齡,新教會把她安排到了二年級班。她說:「我非常羞愧。感覺就像我被留了一級,像在主日學校的考試中不及格般。」此時,對我來說,賓德森夫人才變成了一個正常人。我彷彿能看到那個脆弱的小女孩仍舊存活在這個威嚴端莊的女人身體裡。我能將那一部分的她與我聯繫在一起,那部分就像我自己一樣。

當一個故事帶我們觸及人性時,我們才會意識到,其實彼此更多的是相通而非相悖。一旦你創造出了那種感情,你想要影響的人就更願意配合你。他們從本質上感覺到:「我們是一樣的,你和我⋯⋯現在你想讓我為你做點什麼?」

好故事讓人悲喜交集

一次培訓中,我聽到了一個很棒的故事,在座的公務員無不為之動容。聽這個故事之前,我們只是同在這個房間裡的人;而之後,我們是被人性的共識聯繫在一起的集體。

這個故事的講述者是我故事培訓班裡的一個人。他其貌不揚,頭髮稀疏而且往右邊分得過多,加上大腹便便。總之,在外表上沒有什麼魅力。我們正在討論影響的手段,他表現得有點無趣。他的故事是一個老故事,大意是說,無論他做什麼或是說什麼,「當權者」都會猛撲而來並且搞砸一切,而不是給他資源,又或是無時無刻的阻止他進步。他已經放棄了,抱定「就這麼工作到退休」的消極態度。

他的故事維持在人性的一面—令人沮喪的一面。下面是他的故事:

我在部隊工作,負責照顧在海外服役的軍人家屬。我認為兩年前有些事情改變了我。我和我妻子離婚已經是12年前的事了。我們有一個兒子。那時候他8歲。婚離得並不愉快,她也搬走了。我和兒子史帝夫在接下來的10 年裡都沒有聯繫。

4年前,我接到了一通電話,是史帝夫打來的。他18歲了,他找到了我。

(停頓)

就好像我們從未分離過。我開車到他住的地方,和他共處了整整兩週。我倆都喜歡摩托車,我們還騎著車到處閒晃。天哪,真是段美好的時光。

第二年史帝夫決定像我一樣參軍。我沒有勸過他,因為那是他的決定。(我們可以看到他臉上驕傲的表情。)穿著制服的他看起來是那麼帥氣。我們沒有談很多,但是會保持聯繫,我會為他解答疑惑。

然而,2年前我接到了一通電話。(他的聲音已經崩潰了)史帝夫出了車禍……他沒能撐下去。我又一次失去了他。這次是永遠失去了。

(停頓了很久)

但是他在我生命中存在了2 年,對此我永遠心懷感激。每當我想到他,我對工作的看法就變了。我所關照的這些軍人——都是某些人的兒子或者女兒。想到這些,我深感自己肩上的擔子之重。我變得更加有耐心,願意傾聽他們的牢騷,盡自己所能去幫助他們擺脫困境。

這是個悲喜交集的故事,生活中的有意義和無意義,有關或無關的個人經歷都與工作聯繫起來了。從中,我們看到了他工作態度的轉變,之前牢騷滿腹,後來克盡己職。

說到這裡,如果依然要在「人們關心工作、人們不關心工作」中做出一個選擇,就顯得沒有人性了。這個故事觸及了人性的一部分,即人們有時候關心工作,有時候則不然。此外,這個故事之所以感人至深,還因為我們對父子之間的親情都感同身受。

這個故事可以為他的工作爭取到支援嗎?以傳統意義來講,好像不能。但聽了這個故事,我們是否更願意去幫助他呢?當然,毫無疑問。

在說故事之前,你需要建立一種聯繫。在你和你想影響的人之間建立聯繫。這種聯繫越是廣泛和強勁,越是容易引起別人的共鳴。當溝通的管道被貫通,影響就會變得更加容易。

故事經由人類的共通性建立聯繫,例如,我們總是善惡的矛盾共同體, 我們都有共同的情感基礎。每個人都經歷過校園霸凌、失敗的戀愛,有一些信任我們的人、一隻珍愛的寵物、一個糟糕的老闆或是一個真正的好朋友。講一講你的經歷,就可以和聽眾建立聯繫。

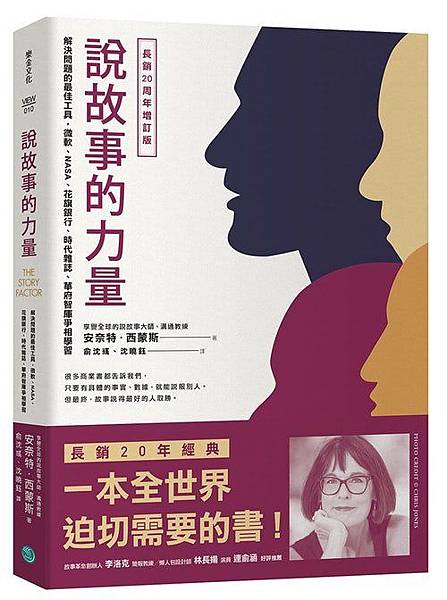

書籍介紹

本文摘錄自《說故事的力量(長銷20周年增訂版):解決問題、發揮影響力的最佳工具,微軟、NASA、華府智庫爭相學習》,樂金文化出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:安奈特・西蒙斯(Annette Simmons)

譯者:俞沈彧、沈曉鈺

很多商業書都告訴我們,只要有具體的事實、數據,就能說服別人。

但其實不然。

不相信嗎?

看看賈伯斯怎麼說:「世上最強大的人,是說故事的人。」

──道理只能贏得辯論,故事卻能收服人心!──

本書作者安奈特.西蒙斯,是首位將「故事」概念運用於商務世界的先鋒,告訴我們如果想成功激勵、說服、影響他人,解決問題,有件很重要卻一直被忽略的事:說故事。

說故事是一種思維,也是一種技巧。

◎為何「說故事」是解決問題、發揮影響力的最佳工具?

故事是人類歷史上最古老的影響力工具,也是最有說服力的溝通技術。

一個好故事,打動的是人心,分享的是經驗,讓人不自覺被牽動。

這是任何數據或具體事情無法取代的,

更重要的是,它是每個人都學得會的技能!

◎怎麼「說」故事?

作者認為,任何尋求影響他人的人,首先都必須找到屬於自己的故事,然後學會如何成功的說出故事。她開創性的提出商界溝通中常用的六種故事,並詳細闡述在何種情況下、如何講述這些故事。

說服別人之前,必須先設想別人怎麼看你!人們會想,「你是誰?」「你為什麼在這裡跟我說話?」

如果要影響初次見面的人,你必須學會說關於這兩個問題的故事:

「你是誰?」故事:告訴聽眾,哪些經歷造就今天的你。

「我為什麼在這裡」故事:開誠布公,向聽眾坦承自己的意圖。

這兩個故事,重點在於「取得信任」。要影響陌生人,你需要說「取得信任」的故事。

如果你想影響身邊的人,例如同事或下屬或朋友,另外四種故事:

「願景」故事:激發人們對未來的憧憬,克服當下的挫折和沮喪。

「教誨」故事:啟發他人思考如何以最佳方式做一件事。

「現行價值」故事:展現你的價值觀,而不是告訴他人應該怎麼做。

「我知道你在想什麼」故事:消除疑慮,取得信任。

以上四種故事,重點在於「激勵、啟發與引發共鳴」。要影響周遭的人,你需要說「引發共鳴」的故事。

◎你的六種故事在哪裡?

某種意義上,故事就在你的生活之中。你每天都在講故事。

這本書舉出超過一百個包括商界和政界的成功影響人心的故事案例,無論你是一個尋求創投資金的新創業者,試圖談成一筆生意的業務,主持公司改組方案的專案經理,或是為公共議題發聲的主導人,你都必須說出一個好故事。透過這些案例,搭配你的生活或工作,找出屬於自己的六種故事。

最後作者提醒……

說故事,但不是假故事,為說好故事而捏造事實,最終會失去人心。

把故事說好,將讓你的聽眾與你的訴求、觀念、情感產生共鳴,最後得到任何你想達成的結果。

透過故事,我們不僅可以影響別人,你也將成為一位更有效率的溝通者。

最終,最好的故事取勝。

《說故事的力量》:故事就是「以不逃脫的姿態逃脫,以不影響的態度去影響」 - The News Lens 關鍵評論網 http://bit.ly/2YmZOi1

論文簡報:說一個精采的故事

taiwan.chtsai.orgView Original

研究者(以及正在學習做研究的學生)經常需要上台分享自己或別人的研究成果。學術論文雖然嚴肅,但本質上每篇論文都還是一個故事。把故事說得精采,論文簡報就作得好。我以二十分鐘的簡報長度為例,簡要提示時間分配與內容組織的原則。

第 1-2 分鐘

在兩分鐘以內以一兩個實際現象為例介紹你的研究主題。實際的現象能讓聽眾快速有感,進而感到好奇:為什麼會有這樣的現象?為什麼了解這個現象是重要的?現象原本就是所有科學研究的起點,不論哪個領域。如果你無法在兩分鐘內把現象描述清楚並讓聽眾覺得有趣且值得在意,你不是真的懂你在說什麼或做什麼。

第 3-5 分鐘

在三分鐘以內回顧重要文獻。不是窮盡式的,而是精挑細選少數幾篇。你必須連接前一段的現象,以及聽眾被喚起的好奇心,利用文獻來回答那些「為什麼」。這三分鐘內回顧的每一個文獻都必須讓聽眾覺得「啊,原來是這樣」的感覺。在這三分鐘結束時,一定還有些「為什麼」是前人的研究沒有回答的。這時就輪到你的研究上場了。

第 6 分鐘

延續前兩部分的脈絡,以一分鐘以內的時間介紹你的研究邏輯:你的研究要解答什麼問題?用什麼方法?為什麼你可以解答前人解答不了的問題?

第 7-16 分鐘

實徵研究的論文簡報重點永遠在你自己做了什麼,而不是別人做了什麼。儘量把最多的時間用來分享自己的研究發現。如果你做了一個以上的實驗,通常是因為第一個實驗沒有完全解答你想解答的問題。所以,記住,你還是在說故事。每一個實驗,都在解答前一個實驗解答不了的問題。

在實際寫作論文時,通常我們會先以文字或圖表呈現研究發現(結果),然後在研究問題的脈絡中解釋這些發現的意義(討論)。作簡報時,這兩部分是融合的。不要把結果與討論的投影片分開。你在以圖表報告研究發現時就要立即跟著解釋它們的意義。你要解釋哪些資料,就要讓聽眾一直看到那些資料。

第 17 分鐘

利用一分鐘的時間總結你的研究,把故事說完。你剛剛說了一個故事,這個故事的啟示是什麼。這一分鐘會很像研究的重點摘要:針對某個有趣且重要現象,你發現了什麼,你的發現的價值又是什麼。

第 18-20 分鐘

保留至少三分鐘的討論時間,與聽眾互動。這三分鐘也是緩衝時間,當你講到一半就有人迫不急待問你問題時,也會佔用到這三分鐘。

----------------------------------------------

沒有故事的故事行銷

taiwan.chtsai.orgView Original

台灣的文創產業這幾年很流行故事行銷,但大部分的故事都說得不好。很多人為了故事而故事,忘了說故事的目的是什麼。於是很多時候甚至根本沒有故事,成了唬爛行銷。

這些唬爛行銷有時的確能夠騙到一些人,特別是當說服對象對主題不熟、也不是非常專注時。很多消費情境正是這樣。掰個故事,加些異國風情與專有名詞,往往能夠透過周邊路徑(peripheral route)說服人。這也是我們容易相信一些似是而非的都會傳說的原因之一。

但是如果要在深層的理性層次說服人與情感層次感動人,就必須以聽故事的人──也就是消費者與使用者──為中心。這個人是什麼樣的人?過什麼樣的生活?有哪些信念與價值?你不了解這些,就無法把你的經驗轉換為統整的故事,也不知道如何喚起興趣並透過說服的中央路徑(central route)發揮影響力。

說說那些故事說得很好的電視影集,例如當年的《24》與《怪醫豪斯(House)》,或是最近的《疑犯追蹤(Person of Interest)》與《紙牌屋(House of Cards)》。社會學家 Stephen Vaisey 就曾解釋為什麼人們需要像這類挑戰道德界線的影集:「在沒有人能夠完全掌控自己生活的現實世界,電視影集讓我們體驗那些能夠掌控生活的人的感覺,卻不需親身體驗那些行為的負面後果。」

幾乎每一部電視影集與電影都在強化我們的信念與價值。例如我們進電影院看《蜘蛛人》並不只是為了科幻情節。在我們將自己投入電影中的世界以後,我們認同的好人受到威脅時,我們自己也受到了威脅。隨著電影的結束,正義戰勝邪惡,我們心中那些因為受到平常工作與生活中的不順遂而動搖的信念與價值也再次被強化,讓我們更有勇氣面對這個世界。

就以《蜘蛛人》的故事來比喻。台灣的故事行銷多半就停留在「阿宅大學生被實驗室的節肢動物咬了之後獲得特異功能」的表面層級,堆砌瑣碎細節,做無關的精緻化。卻無法讓這些細節圍繞著某些主軸統整起來,更無法充分掌握消費者的信念與價值並深入內心與之對話。

故事行銷也是一種使用者經驗設計(user experience design)。你要非常確定故事要對人造成什麼樣的改變,再以使用者為中心設計故事,並確保故事中的元素構成的整體的確能夠促成預期的改變。就像最好的電影導演與製片都非常了解觀眾心理一樣。如果你對人沒興趣也不夠了解,故事是不會說得好的。

延伸閱讀: