族徽變銘文

應該是出自一套叫《百家姓》的叢書,每個姓一冊,每冊扉頁都是這幅圖。原書的說法是“圖騰”。應該是假定每個姓氏都來自圖騰,然後參考金文、蟲鳥篆把漢字“還原”成圖案。

青銅器族徽是確實存在的。比如曾侯乙墓中很多器物上就有這個“曾”字族徽:

《百家姓》的叢書-無稽之談。圖上貼的文字風格就非西周金文。而且金文族徽並非可以對應現在的文字,按字形分單字族徽與復合族徽,其關係與現在所謂姓氏是完全不同的。至於銅器銘文族徽是否有成為姓氏的可能,我覺得是有的。比如a族自名為a,其族徽含義就是a,後來該族族人就以a為姓,族徽文字經過演化隸變逐漸變為現在的字形,這是可能的。圖可以算是圖案設計,就是把古文字畫的象形一些,是現代人的作品。好像是十多年前一本講姓氏來源的書裡的配圖。

-----------------------

漢字哪有這麼萌-史上最可愛之族徽銘文

漢字哪有這麼萌-史上最可愛之族徽銘文 | 故事 https://gushi.tw/?p=40703

我們都知道,在歐洲徽章是氏族榮耀與血統的象徵,在日本也有用來彰顯貴族或武士階層的家徽。

歐洲貴族的徽章形式複雜、顏色豐富,受巴洛克風格影響甚鉅(見圖一),日本的家徽雖較為簡潔優雅(見圖二),但也突顯了該民族或者是該氏族的特色。

如今,我們不僅會為學校設計校徽,為班上設計班徽,生活上許多產品也需要靠著標誌或徽章加以辨別,同樣一個包包,有沒有 LV 的標誌可是會差上好幾百倍的價錢呢!

那麼,中國古代有沒有類似的東西呢?古人又會用什麼東西來標誌氏族或器物呢?當然有,這樣的標誌被古文字學家稱為-族.徽.銘.文!

圖一:歐洲貴族徽章(Source)

圖二:日本武士家徽(Source)

一、文字?圖畫?族徽銘文為什麼那麼萌?

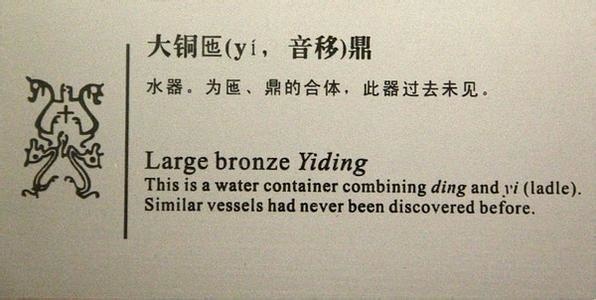

我們所說的族徽銘文,是指商朝末年或是西周早期一些青銅器上出現的單字,這些單字有時也會出現在篇幅較短銘文的開頭或結尾處。(如下圖)

(Source: 金文資料庫)

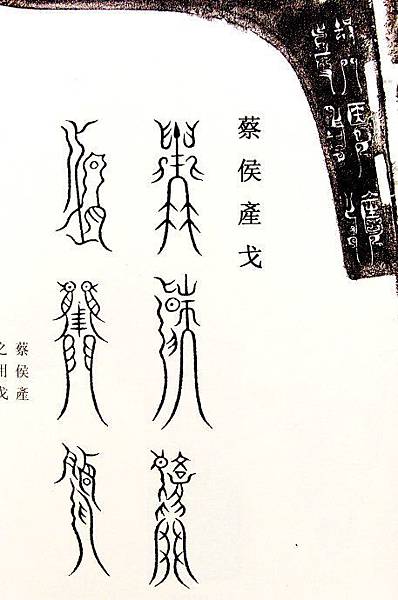

這些造型奇特的銘文早在宋朝就被學者注意到了,而隨著研究的深入,大家開始注意到這些銘文和一般文字有著區別。首先,族徽銘文往往比一般文字更為象形,例如下方三張圖片:

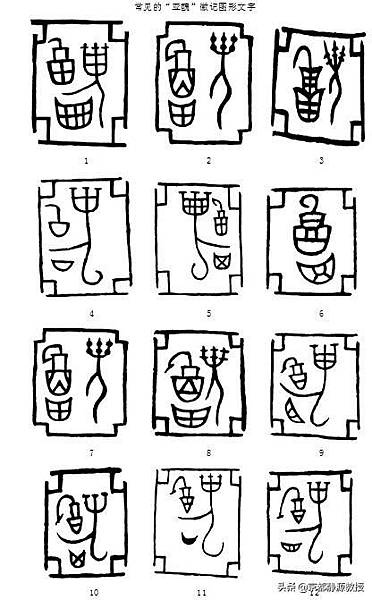

也有一些實在太萌太可愛,導致很難辨識(!?),例如:

其次,它出現在青銅器的狀態十分不固定。有時刻寫位置會在銘文的開頭或結尾處,少數還會出現在字句之間。此外,形體也不固定,更無法與其他銘文一起閱讀,成為具有意義的句子。

由於這些因素,所以「族徽銘文」究竟是文字還是圖畫?千百年來始終困擾著古文字學者。

以目前的研究趨勢來說,大部分學者還是同意族徽銘文是一種文字的型態。

他們秉持這個觀點的理由有兩個:第一,不少學者是因為族徽銘文存在較顯著的象形性,就覺得它和同時代的甲骨文、銘文都很不一樣,所以假設它是一種介於圖畫和文字之間的一種符號。

但是「象形性強」這種特色並不能代表它就不是文字,而事實上,已經有不少象形性強的族徽文字被古文字學者釋讀出來了,例如下圖所見族徽文字原本並不認識,但經過古文字學家的考證,認為就是傳說中伯夷、叔齊的「孤竹」族徽。

這個例子告訴我們,雖然族徽銘文的象形性很高,有時看來似乎和圖畫沒有什麼區別,不過若是具備充足的古文字知識或是其他可以參照的文字材料,還是有可能釋讀出族徽銘文。

第二,有些學者認為族徽銘文太過簡略,有時形體或次序又常常任意顛倒,這種不符合語法的寫法,不能算是真正的文字。

不過支持族徽銘文是文字的學者也反駁,簡略或是次序顛倒都不能作為否定文字本質的理由,因為族徽銘文就近似於我們今天用文字符號加以圖案化,而構成商標、標誌等的做法,正因為如此,它仍是字而不是圖象。

族徽銘文就近似於我們今天用文字符號加以圖案化,而構成商標、標誌等的做法,正因為如此,它仍是字而不是圖象。

雖然經過學者的反駁,好像也真的必須承認族徽銘文是文字,而不是圖象(有嗎?)不過造成種種紛爭的主要原因,還是由於族徽銘文本身的複雜性,而族徽銘文為什麼叫「族徽」呢?它又代表了什麼意義?

二、族徽銘文是「族名」還是「徽章」?

「族徽」一詞聽起來很像一個氏族的徽章,那麼上面那些萌萌的象形文字就跟歐洲貴族徽章、或是日本武士家徽相同嗎?似乎不是這樣的。

學者認為「族徽」所記錄的大概是商周時代一個氏族的「族名」,而在青銅器上看到的族徽銘文通常會以兩種情形出現:第一種是和私名、職官名一起出現。

像是上圖這個銘文,是該族的族名,或有人讀作「析子孫」,下方的「(踊)」字則是器主本人的私名,由此可知,這個青銅器的主人就是族的(踊)。雖然部分族名和私名都會呈現顯著的圖案化趨勢,但我們不能同時把和(踊)都稱為族徽。

這種「族徽+私名」的形式明顯和今天我們所謂的姓名不同,學者可以利用這些材料,進一步了解在姓名出現以前,古人又是如何呈現他們的「名字」。

第二種情況是兩個以上氏族的族名會共同出現,我們稱之為「複合族徽」。

複合族徽是指在一件青銅器銘文中,作器者自署的族氏名號,包括兩個或兩個以上的氏族名號組成,而且在不同器物中可以看到不同的組合形式。

假設目前有 A、B、C 三族,那麼我們就有可能看到 AB 或 AC 或 ABC 組成的複合族徽樣貌,例如以下三個複合族徽,就是由天族與族、戈族、族組合而成。

複合族徽的出現,暗示著古代氏族之間一種聯合或是從屬的關係。它們可能是兄弟、婚姻的親族關係,也有可能是軍事或政治上的結盟,更不排除這幾種關係同時發生在兩個氏族之間。

總而言之,從上述這些現象可以發現,商末周初青銅器上所謂的「族徽銘文」並不像是歐洲貴族徽章或是日本武士家徽那麼單純,它不僅是一種文字的形態,還代表氏族的結合。

我們也可以藉由族徽銘文的表現方式,瞭解遙遠的三千年前一個氏族是如何變遷與流轉,像是透過研究帶有私名的族徽銘文,可以瞭解到同一個族徽下的氏族可能包含哪些人士;或藉由複合族徽的研究,了解當時氏族與氏族的關係,從而進一步研究商周時期的社會組織結構。

三、族徽銘文與商周氏族

亞醜方尊(Source)

「亞醜」銘文(Source)

若走進國立故宮博物院的青銅常設展區,最令人印象深刻的族徽銘文大概就是「亞醜」了(如果你沒發現,下次要記得仔細看喔!)。

故宮裡的「亞醜」青銅器多半都是傳世器,不知道來自何方,但是 1931 年 4 月山東青州蘇埠屯出現了一批有著「亞醜」族徽的青銅器,1965 到 1966 年間山東省博物館又在此挖掘了四座墓葬和一座車馬坑,其中也出土一件「亞醜」銅鉞,1986 年博物館為了進一步了解與保存蘇埠屯墓地的保存狀況,又陸續清理出一件「亞醜」青銅觚以及一件「亞醜」青銅爵。

蘇埠屯陸續出土「亞醜」青銅器,彷彿暗示著考古學家那些不知來歷的傳世「亞醜」青銅器,可能也是來自於此地。若是算上出土以及原有的傳世部分,目前可見 56 件鑄有「亞醜」族徽銘文的器物,不僅數量龐大,連器形也多以當時較少見的方形器為主,不難想像,殷商晚期大約有個相當鼎盛且富有的「亞醜」氏族生活於此。

史族族徽(Source)

類似的情況還有商代晚期的重要氏族「史」族,目前所見鑄有「史」族徽銘文的青銅器約一百件,出土地散布在河南、陝西、遼寧以及山東滕州,其中以山東滕州前掌大墓地出土最多。

從青銅器出土數量看來,前掌大墓地可能就是「史」族的居住地,而出土於其他地區的「史」族銅器可能是西周初年周人東征的戰利品,或是透過聯姻、分封等因素而流傳出去。

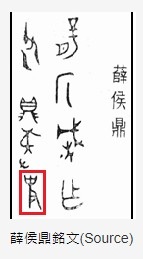

這個位於東方的商代重要氏族歷時長久,學者在西周初年的〈薛侯鼎〉銘文中發現「史」族的族徽,因此進而認為薛可能就是史族的分化或分支,而薛不僅經歷商代、西周,甚至延續到春秋,及至戰國才滅亡。除此之外,前掌大墓地距離西周薛國故城只有僅僅一千公尺,兩者位置非常接近,令人不禁將商代「史」族和西周薛國聯想在一起。

透過這些鑄上相同族徽的青銅器,我們不只可以建構三千年前一個氏族的活動區域,或是進一步瞭解其生活樣貌,甚至能夠連結商周兩代氏族之間的關係,讓我們對於由商入周的情況有更全面多元的認識。

薛侯鼎銘文(Source)

經過以上的介紹,大家應該有點了解學者們何以要費盡心力瞭解這些難以考察的族徽銘文了吧!絕不只是因為它很萌很可愛,而是因為想要藉此分析上古族氏的居住、遷徙與構成的情況,而這些長相甜美(?)的族徽銘文,不只給中國文字注入一股暖流,更為我們認識古代的氏族,提供了一個研究與想像的基礎。

中國青銅器 - 維基百科,自由的百科全書 http://bit.ly/2YBnuha

古時稱黃澄澄的銅為「金」,在銅器上鑄或刻的文字就叫「金文」,又叫「青銅器銘文」。銘文的字體是中國的古老「漢字」,而這漢字體系正是歷經三、四千年演變,猶為全世界中國人所普遍使用(更影響了鄰近的日本、韓國、越南的文字建構)的文字。這種緊密的文字生命延續與開創,是任何他國文字所未曾有的。

宗法制度的建立與貴族間關係的維繫,主導了西周約275年金文的發展。殷商金文一般為少字數之短銘型式,銘首或銘末多有族徽。周初承襲短銘格式,以族徽、作器者、「乍(作)」字、受祭者、器名諸項作增省組合。而在西周早期重視禮制建設與宗法約束的影響下,銅器漸為個人與家族功烈及政治地位的表徵,錫命、征伐等紀事內容增多、長銘數量也增加,在史冊簡書腐朽不存的今日,金文遂成為研究當時史實最重要的「原始檔案」。

文存周金--西周金文特展(肥筆)

西周中期,一系列祭祀、軍事、饗宴、相見等禮儀制度逐漸形成--「藏禮于器」,銘貴賤、別等列,銘文書風也由早期的雄肆清勁走向規整婉秀。原趨於圖象性質的象意形體與筆畫,漸變為單純的意符偏旁和勻齊的線質,肥筆與墨丁,已是理性線條化趨勢中的舊習遺存而已。但前期之清勁書風仍有部分遺留,唯雄偉略遜一籌。

西周晚期承繼中期冊命禮儀銘文,規整化的公式尤為普遍,長篇銘文更多。吉語也從中期的「用丐永福」變為「萬年無疆」、「眉壽萬年」等。晚期主流銘文的排列更工整;字形趨長方形,筆道細勁均勻,走向空間分割的線條處理,或名曰「玉箸體」。而另一支較隨意的書風,或奇肆多變、或方圓兼濟,為西周尾聲前迸發的撼人靈光。然隨著諸侯鑄器的增多,一些散漫雜亂的行款、結字,似乎也低訴著西周王室權勢轉移的末代哀音。

故宮所藏西周銅器三百餘件,有銘者近半數。絕大多數為清宮舊藏的傳世品,部分出土地仍可查考,可與新近考古發掘相驗證。其中毛公鼎500字為舉世最長銘,散盤書法最奇逸,頌壺為冊命辭的最佳範例,夙為學者所稱頌。惟部份長銘重器多在本院銅器陳列室作專櫃永久展示,不便遷移,所幸在兼用銘文彩照與拓本的放大等技術處理後,似亦無損於觀者對西周金文展的主旨了解。而本展藉由金文勾勒出的漢字演變輪廓,恰與甲骨文字展室,共同為神秘、獨特而親近的古代漢字,獻上最誠摯兩瓣馨香。〈展覽主辦人:游國慶 / 說明撰稿者:游國慶〉

族徽,是像徵著本家族的特殊標誌。西周前期,青銅器和少數其他器物上常見的族氏銘文有像徵著本家族的特殊標誌,其族氏常寫得比較象形,因而被稱做“族徽”。不同民族有不同的族徽,主要表現為民族服飾的不同特色。

郭沫若先生認為,族徽“也就是族名或者國名”,它與家族的稱號“氏”有著密切的關係。由於族徽使用的普遍性和早期文字的象形性,初期的家族形象標誌族徽和家族的稱號“氏”並無本質的區別。但是,族徽與氏的使用場合又不完全相同。

族徽作為家族的標誌,鑄制在青銅器上,運用於青銅銘文中;或者鑲綴在家族的旗幟上和家族成員的鎧甲上;如果這個家族有封國,族徽還可以作為封國的名稱,它所突出的是形象。氏則主要用於日常稱呼。隨著文字演進,逐漸產生了便於書寫、有讀音、意思又和族徽原有含義一致的文字符號——氏,滿足了其能讀能寫的需求。由於文字演進的快,而族徽則刻意保持古老的形象,兩者長期沿著不同的走向演化,相互之間的差別也就越來越大,以致氏與族徽不易直接對照。 [1]

在日本,族徽作為一個家族的標誌,是相當被人重視的,一般只有男子才佩帶族徽,都會被繡在衣服的胸口上。

而現在在中國各個民族都擁有自己的族徽。

歷史

考古學界一致認為,甲骨文並不是中國最古老的文字。在商代中期,有一種刻在銅器上的文字叫'族徽',它就是比甲骨文更早的古文字。” [2] 我國各民族中,傳統服飾的族徽作用是十分典型的,它或表現在各種不同的服裝款式上,或表現在獨具一格的圖案花紋上,或表現在五花八門的頭飾、佩飾、首飾、服飾工藝上。各具特色的傳統服飾早已同各自的民族形象融為一體,成為該民族重要的形象特徵。如蒙古族的蒙古袍與蒙古靴、滿族的旗袍、朝鮮族的長裙、鄂溫克族與鄂倫春族的獸皮衣、苗族的交領繡花衣與百褶裙、彝族的披氈與寬腳褲、藏族的藏袍等等,都成了各民族的鮮明標誌。

區別

有些地區,往往有幾個兄弟民族交叉居住,長期以來,他們相依為鄰。其傳

族徽

族徽

統服飾大同小異,在外面人眼裡極易混淆,是不是其族徽作用就消失了呢?其實不然,不論它們多麼雷同,本族人仍可從其衣裙的長度、裝飾圖案以及髮型等方面的差異,一眼便可識別其族屬。比如,我國有不少兄弟民族是以大襟衣為傳統女上裝的。大襟衣是由滿族旗袍演變發展而來的。

半個多世紀來,大襟衣已覆蓋了大半個中國。而今,流行各地區、各民族中的大襟衣,雖是同源同款,但並不千篇一律,而是千變萬化,各具風采。即使是同一地區,不同民族的大襟衣也各有特色。先以大襟衣的發源地東北為例:滿族的旗袍,兩側下擺開衩,不繫腰帶;蒙古族長袍一般不開衩,但著裝時卻要係腰帶;達斡爾族女袍下擺較寬,不開衩也不繫腰帶……總的說來,北方各民族的大襟衣較為寬大,而且裝飾花紋圖案較少;而南方各民族的大襟衣則大都比較瘦小。但由於十分講究繡花等各種裝飾工藝,更使大襟衣呈現出千姿百態。

如川南古藺的苗族男子大襟長袍就不同別處的大襟衣,它長至踝部,兩側開衩至腰間,穿時系一條繡花寬腰帶,將大襟外翻,使白裡露出,宛如半邊西裝領。雲南瀾滄地區的拉祜族女袍,長及腳麵,兩側開衩高至腰際,衣領、衽邊、開衩等處均裝飾以各色幾何形小布塊鑲拼成的、十分醒目的精美圖案,大襟上又嵌以數排銀泡泡等,使其具有濃郁的雲南民族特色。而云南彝族的大襟衣則大都較短,但繡工考究,花樣繁多,或繡或挑,飾滿各種彝族傳統圖案。

特色

廣西的三江及貴州的從江、榕江等地的苗族與侗族傳統女裝,均為青色土布

族徽

族徽

交領半長衣,細褶百褶裙,很難區別;貴州安順鎮寧南部的苗族與布依族婦女傳統衣裙,也非常相近,外地人根本無法區別它們是不同的民族服飾,但當地人卻能輕而易舉地加以區別。貴州的壯族女裝,儘管有的同苗族相近,有的與侗族略同,卻都有壯族自己的風格。再如雲南怒江州碧江、福貢的傈僳族與怒族的傳統女裝,從頭飾到上衣、長裙,似乎並無差別。當我們問到當地婦女,這兩個民族女裝有何不同時,她們指著頭上的珠珠帽上的一根根串珠說:“傈僳族這裡是紅的,怒族這裡是白的。”

雲南德宏州的傣族、阿昌族,其女裝相近。但只要我們認真觀察便發現:傣族女上衣使用布扣,而阿昌族卻用銀幣式的鈕扣。傣族與阿昌族婦女雖然都喜觀在頭上插花,可是傣族婦女的插花只限於未婚婦女,她們插塑料花或鮮花,花要插在髮髻上;而阿昌族婦女不論老少,都興插花,花要用那種桃紅色平絨做的扁平菊花,而且必須插在額部。

民族服飾這些事實說明,從整體上看,我國各民族傳統服飾均保持著自己鮮明的個性。就連那些長期相互為鄰、交叉居住的兄弟民族,其服飾十分接近,其差別細微到外界人無法察覺的程度,他們各自的特點也是十分清楚的。

苗族有上百個支系,每個支系的傳統服飾都有濃郁的特色。貴州黔東南各縣,往往是同一個縣的苗族服飾,有幾個支系便有幾種類型。台江縣城郊的苗族婦女著藏青色百褶裙,長至腳麵,盛裝上衣繡花精美,光彩照人;而幾十里外的岩板、巫腳等山村的苗族女裙則不足一尺長,上衣也很少繡花。黔東南州諸縣苗族婦女,大都穿交領半長衣、百褶裙;貴州中部安順地區的鎮寧縣江龍區的苗族婦女,則喜著窄袖短上衣,下穿織花長筒裙。

藝術

有些兄弟民族,其不同支系的傳統服飾,往往是衣裙款式大體相近,但頭飾、披風、圍腰以及繡花圖案等等裝飾各具風采。比如,雲南的彝族女性,身上佩戴圓形裹褙的,就是大理州巍山、彌渡一帶的姑娘;穿一張完整的黑色山羊皮,一定來自無量山下的南山區;假如姑娘背後左側佩掛的既不是裹褙,也不是羊皮,而是一塊繡製精美的方形火草披風,無疑是楚雄州的,而且是武定縣貓街或祿豐縣中村一帶的姑娘。

一個民族為加強其內部的凝聚力,使族人更加親密無間,每個成員都堅持穿用老祖先傳下來的傳統服飾,就是強化這種感情與觀念的有效手段之一。而這種傳承至今、歷久不衰的傳統服飾,正是一個民族在千百年的歷史進程中,為民族生存、發展而艱苦奮鬥的那種頑強的鬥爭精神的物化。它是一種群體意識的象徵,是民族精神的集體表象,在任何時候都突出自己的特點,強調自己與其他人的不同,這正是族徽的靈魂所在。

圖形文字乃古代國族之名號,蓋所謂「圖騰」之孑遺或轉變也。

這就是族徽說的源起。其中,有關所謂的「亞醜」和「析子孫」徽記也是爭議頗多的兩大焦點。

「亞醜」徽記的青銅器大多在山東益都蘇埠屯一帶出土,據《漢書·地理志》,在殷末周初這一帶乃是薄姑氏所居,而「亞醜」族文化應該即《左傳》之薄姑氏,是薄姑氏的文化遺存,至西周早期為成王所滅。按照張長壽的統計,在這裡出土的具有「亞醜」徽記的商周青銅器先後發現了56件。數量之多,銘文上又集中體現了「亞醜」徽記,可見這裡是商周時代的氏族文化遺存的典型代表。也是郭沫若的「此等圖形文字乃古代國族之名號」說的鐵證。《山東益都蘇埠屯墓地和「亞醜」銅器》一文中揭示:「安陽出土甲骨刻辭中有『醜』和『小臣醜』的現象」。

在某種意義上,徽記符號是人名和邦國名的特殊表現。如著名的徽記符號「木羊冊」就是西周時期微史家族的族徽記符號標誌,這已經得到了學術界的公認。

第一節 族徽

其實,宋代的學者們就已經注意到了這些特殊符號的族氏含義。

呂大臨在《考古圖》卷四中對《木父已》銘文的考證中就正式提出:「雲木者,恐氏族也。」但是,對這一問題的熱點研究卻是近現代學術界的成果。前述郭沫若的「族徽說」就是這一成果的開路先鋒。丁山更是主張為「氏族方國之名」說。而唐蘭則依然堅持「氏族名」說。自此而下,五花八門,甚至也引起了日本學術界和歐洲學術界的關注和熱議。白川靜、林巳奈夫、Klas Bernhard Johannes Karlgren等人先後站出來發表見解。在國內學術界也一直將此視為發表驚世之論的核心所在。黃盛璋在《長安鎬京地區西周墓新出銅器群初探》一文中通過對微飾家族銅器的研究,發現了以下二點值得注意的現象:「(一)同一家族不一定同一徽識,前後可以變動。(二)同一徽識確可子孫沿用。」張懋鎔在《試論商周青銅器族徽文字獨特的表現方式》一文中提出有關族徽判斷的六條標準。其中第一條最為重要,即「作為族徽文字,一般對屬殷代,如果遇到西周時期才出現新的族徽文字,應要特別注意甄別。因為自西周早期開始,隨著族徽文字的減少,私名大量出現在銅器上。原本是族徽文字與私名連綴出現。但有時往往省略族名,只存私名,且私名都是銘首第一字,很容易被當作族徽名看待。」判斷族徽是個很複雜的問題。比如說著名的「冊」或「冊冊」或「冊某冊」出現的文字符號,是族徽,還是作冊世襲的標誌就值得仔細推敲。Klas Bernhard Johannes Karlgren甚至主張「史」或「冊」的圖像文字是「祭品的象徵」。

上述圖像文字就是常見的常見的「亞醜」徽記圖形文字。為此,張長壽在上述文中主張:

以蘇埠屯墓地為代表的「亞醜」族文化和殷代晚期文化在很多方面完全一致。但是,無論從政治上或地域上說,它終究不同於殷王國。關於這個地區的歷史沿革,《左傳》昭公二十年有一段晏嬰的話,「昔爽鳩氏始居此地,季萴因之,有逄伯陵因之,蒲姑氏因之,而後太公因之。」《漢書·地理志》指明「少昊之世有爽鳩氏,虞、夏時有季萴, 湯時有逢公柏陵, 殷末有薄姑氏, 皆為諸候, 國此地」。據此,在殷末周初這一帶乃是薄姑氏所居,而「亞醜」族文化應該就是薄姑氏的文化遺存。

針對這一問題,容庚在《商周彝器通考》中也支持此說並且提出:

商代有某族公共作器及某族為某作器之例。如《季作兄己鼎》:「亞醜。季作兄己尊彝」,乃亞醜族名季者為兄己作器。《作季簋》:「亞醜作季尊彝」,乃亞醜族為季作器。若兄《作季簋》以為亞醜為季作器,又見《季作兄己鼎》以為亞醜族名季者為兄己作器,同一亞醜也,在此則以為名,在彼則以為族,自相牴牾,不若釋為族名之無所疑滯也。

上述觀點基本上還是肯定並延續了郭沫若的族徽說。這似乎是金文學界的定論了。唐蘭及其弟子杜廼松等人就一直力主此說。杜氏甚至提出了「銅器開始標有家族或個人徽記,早在二里岡期已見端倪,如傳世的『狟』銘銅鬲」。他已經把族徽文字的誕生上推到了二里岡期。這必然導致著中國文字的族徽起源說,可能這一結果就是主張族徽說的人也不想見到的吧。

有些族徽隨著氏族支流的出現而演變成兩三個圖像文字組合而成的複合圖像文字。如,這裡的「亞醜」,還有「多亞」、「亞古」、「亞侯」,皆可以視為從「亞」氏族中派生出來的支流氏族。再如,從「冄」氏族中派生出來的「冄東丙」、「冄豐丙」,從「冊」氏族中派生出來的「冊口」、「冊鼎頁」、「冊並」、「木羊冊」等等。從這些圖像文字上,我們可以看出氏族及其支流的形成和發展。

當然,對這一問題的認識也有值得商榷的地方。

李濟在對安陽出土青銅爵上銘文的研究中發現:「真正可以算得上如唐蘭、董作賓所說的原始圖畫象形的字,簡直是沒有。」這的結論本身就已經很嚴厲了。儘管如此,但是對圖像文字的研究,特別是對其作為族徽的認定似乎成了金文學界的一個共識。因為李濟在上述觀點之後,他在對《鹿齊皿》、《牛齊皿》銘文的解釋中,也傾向於族徽說,並且更使其顯得合理。

董卣在《廣川書跋》中就對銘文和氏族之間的關係展開了研究。他在考釋《父乙尊彝》銘文中的一個蜼形圖像時,就主張:

此古尊彝也。其在有虞氏之世,不則自商以前其製得於此,未可知也。《書》曰:「日月星辰,山龍華蟲,作繪宗彝,藻火粉米,黼黻絺繡」。孔安國以會為繪,謂「彝尊亦以山龍華蟲飾也」。鄭康成曰:「宗廟之器,郁尊虞氏以上,虎蜼而已。」聖人以飾尊則於服,以宗彝所稱為絺繡。自漢至今,學者嘗疑之。以《父乙尊彝》考者,可以信也。方虞氏尊用虎蜼,則非一器矣。丹陽蔡氏得《祖丁彝》,為虎形。《考古圖》不能推見虞氏宗彝之制,乃謂兕形。古人飾器,各以其意。虎為義,蜼為智,觀其飾可知其意。蜼寓屬其尾歧出,今於彝可考而見也。

這裡,已經出現將蜼視為有虞氏的象徵。也就是說,將蜼看作是有虞氏的族徽。當然,觀點的成立必須需要證據的支撐。

今天,有些學者則力主周器上無族徽說。如,張懋鎔在《周人不用族徽說》一文中就主張「至少從武王開始,周氏族人的銅器上就沒有族徽」。但是,我想也許這一觀點需要加以訂正:周人不是沒有族徽,而是已經將族徽發展成了氏名或國名。1980年,在河南省羅山縣出土的二十幾件商代青銅器,多刻有「息」字銘文,這應該是息國或息氏族族徽的存在鐵證了——只是這裡的族徽已經成了族名或國名。因此,基於此,我們主張,很多族徽到了西周時代發展成了固定的族名或國名。但是,也有一些圖像文字卻一直保持不變,那是因為它們的由來具有人名、神話等特殊含義。從一開始,它們就不是族徽,比如著名的「析子孫」圖像文字,而是一直被有些學者誤解為族徽。

族徽首頁 http://bit.ly/2YBEsMC

商周圖形文字編

https://cdp.sinica.edu.tw/token/guide/guide_04.htm

商周圖形文字

族徽

Page 1 of 3 https://tinyurl.com/y4bzr3m4

台灣代表團 養性齋主人:王心怡

【凡圖形文字之作鳥獸蟲魚之形者,必係古代民族之圖騰或其孑遺,其非鳥獸蟲魚之形者,乃圖騰之轉變,蓋已有相當進展之文化,而脫去原始畛域者之族徽也。】

(殷周青銅器銘文研究,郭沫若)

就上述,郭沫若的說法,古人族群所繪製的鳥、獸、蟲、魚,事實上是用以代表其族群的表徽、圖騰,也就是在學術研究上,所謂的「族徽」。

『古代往往(以官為氏)(以爵為氏)(以技為氏)』

(通志氏族略)

當我們從另一個文獻,通志氏族略的上一段記載,可以更明白的推測,若能以他的官職成為姓氏,以他受封的爵位成為姓氏,甚至以他從事的技藝成為姓氏;那由他們以圖形為表現圖騰,或成為代表他們族群的表徵,就更加的有其實用性和可信度了。

所以說,我們推測,古代民族所表現的圖形文字,做為他們特定社群表徵功能的「族徽」,實有其絕大的可能性及必要性。

但就中國現代頗負盛名的,文化人郭沫若先生的解說,圖形文字除了代表他們的族徽外,族徽也同時已逐漸建構了相當深層的文化內涵和功用,而並非只是簡單的圖騰表現。

「族徽」有多種別稱,包括另可稱之為 :圖騰、圖形文、圖畫文字、圖像銘、象形文、準初文、記銘文、徽號文字等;事實上,從世界各文明古文化,可以發現,「族徽」往往跟他們當時所流傳的神話、傳說,甚至與更正式的祭祀行為,都有其密不可分的關連性。

我們可以更進一步的,從世界各民族的象形文字,如埃及文、巴比倫文、馬雅文、麼些文等,它們同樣也必然,曾是他們先祖族群的族徽、圖騰,而逐漸演化成,各具有其時代背景,和各民族文化特色的古老文字。

尤其,經過更多古聖先賢的研究、發展,以及各個不同世代人民百姓的實用、轉化及洗鍊,必然更有智慧的,將原本只是簡單圖形的族徽和圖騰,進展成為生活必須的象形文字;當然,經歷過千百年的演進,乃形成有系統的,實踐人與人之間,強而有力的溝通工具,即現行實用的文字了。

事實上,文字的發展需要經過一段漫長的歲月時日;中國文字,可歸納六大系統,即「象形」、「指事」、「形聲」、「會意」、「轉注」、「假借」,汲古生新,從無到有,從少到多,逐步的嘗試、學習,約定而成為今日通用的文字。

當然,正因為中國文字的結構,源自於六大系統,相輔相成,與大自然,與人類實務生活息息相關,經長期演化形成,就具備了文化性,藝術性;因此,當時古老初民,所建構的各種各類「族徽」,所發展成實用的漢字,較比其他民族,具有更大價值和意義。

很願意跟各位專家學者,分享更多有關中國「族徽」的歷史和文化藝術地位,及其實用的情境和意義。

中國的「族徽」,被歷史發掘,多出現於商朝末期,以及西周初期,少數也出現於商代中期;尤其特別是在,盤庚遷殷墟以後,青銅器的鑄造技術有了新發展,經由文明生活的進步拓展,政治目的的彰顯,將大量的「族徽」或圖騰,鑄造在銅質器皿上,也促進了鑄造技術的發展。

雖然需求量增多,鑄造技術也漸興盛,但因當時的「族徽」或圖騰式等象形文字,極其有限,是以每件器物上所鑄的銘文,通常只有一、二字,或四、五字;並且都是單字獨立,缺乏連貫的文句涵意。當然,也只流傳於帝王、高官、貴族之間。一般百姓庶民,尚無法體會文明的滋味。

那些鑄造在銅器上的銘文字形,均呈現出一股十分「古樸、莊嚴、典雅」的氣質,結構上,大體可分為三種:

(一)用肥筆寫出實際的「圖畫字」;

(二)用肥筆與兼用筆畫寫輪廓的「圖形文字」;

(三)「正規文字」。

這三種象形文字,其型態中,「純圖畫字」及「圖形文字」,且大多為鑄造屬於銅器上的「族徽」。

理論上來說,它與「陶文」及殷墟甲骨文並行,且據判斷,應屬於同一字源,只是刻在不同的器皿物具上。

「族徽」,是鑄刻在青銅器上的銘文。周朝以前也把「銅」稱為「金」,所以也叫「金文」或「吉金文」及「鐘鼎文」。

商代的銘文,最先是銅器上加鑄一個字的「族徽」,繼而則鑄刻出「祭祀父祖」的天干稱號或物器主人之名;甚至逐漸增加內容,諸如標明:國名、族名、官名、地名與人名等。

這些「族徽」,雖不連文,但有時一個字就代表一個意義,或一段句子。

就本人的書法表現,亦常以單一的「族徽」或圖騰,而能表達完整的意涵;例如:

書寫一個象形「魚」字,它就代表「年年有餘」;

書寫三隻「羊」,它就代表「三陽開泰」;

書寫一隻「鹿」,它就代表「吉祥」;

書寫一「龜」字,它就代表「長壽」;

書寫一隻「龍」,它就代表「祥瑞」。

合而為之,就是一幅活潑生動的,大圓滿的「動物圖畫」,當然更是完美的「問候語」、「讚美詞」,用於「祝賀」、「禮儀」,都能充分引起共鳴和讚賞。

中國方塊文字,基於造字源起背景,深遠悠久文化,文字本身,就已具備了「自然藝術之美」的特徵。文字藝術,是沒有國界隔閡及層次區分的。

今天非常榮幸把個人多年研究的「族徽」習作,呈現在各位前輩面前;因個人甚是喜愛「族徽」所擁有,且可以充分表現的「古樸、莊嚴、典雅」的神韻,以及其生動活潑造型,所引發的生命力;期能將其與生活貼切、親和的美感,以及千年來不改其文化藝術境界風範的本質,與各位專家學者分享。 https://tinyurl.com/y4bzr3m4

https://tinyurl.com/y5k8kx6u

留言列表

留言列表