杜韻飛/生殤相──流浪犬安樂死日最終肖像 - 報導者 The Reporter

臉的線索:杜韻飛《未來祖宗像》

opinion.cw.com.tw查看原始檔

在《生殤相》之後,這一次,杜韻飛又為我們帶來了一系列巨幅影像作品,主題由動物轉回人像,「未來祖先」的命題卻隱然指向相同的、有關生命與時間的關懷及思辨。

想像一下,當你走進展場,映入眼簾的是一幅幅約180公分的超大型肖像,影像內容彷彿是日常去照相館拍攝的兩吋證件照,不小心被哆啦A夢的放大燈照到的結果,在視覺上必然會帶來直觀的震撼感。細看這些「仿」證件照風格的作品,觀者或許會進一步產生這樣的困惑:他們是誰?如此巨大的肖像,想要傳達什麼樣的訊息?又為何要以類似證件照的形式呈現?

事實上,杜韻飛的《未來祖宗像》,所模仿的不只證件照的形式,包括這個模仿證件照的形式本身,也是來自對德國攝影藝術家Thomas Ruff在1980年代的肖像作品《Porträts》之仿擬。這不禁更使人好奇,形式的複製背後,杜韻飛想藉此表達些什麼?是單純致敬或是試圖開啟新的對話?要回答這些問題,或許必須先回到作品本身,觀察這些影像透露了哪些解碼的線索。

一張臉背後的線索

不同於《生殤相》將收容所內只有編號而無姓名的狗,還原成一張張獨一無二的臉;《未來祖宗像》乍看之下卻像是將個體拋擲到集體之中,我們只有一個彷彿標籤化的名詞:「新住民二代」。除了姓名和戶籍之外,這一張張面無表情、經過機械化校準為盡可能對稱,在尺寸、形式、影像比例都追求「科學客觀」的臉容,沒有其他可供指認的線索。

然而,真的是如此嗎?若細究這些被放大到幾乎無法迴避任何臉部細節的影像,我們將發現,貌似有限的線索背後,仍有無數話語和訊息。

因此,《未來祖宗像》可說是杜韻飛向觀眾設下的謎題,一如約瑟芬.鐵伊知名的歷史推理小說《時間的女兒》中,那個令人印象深刻的設定──就算只是一張畫像,也足以令我們挖掘主角的內在人格。小說中的探長葛蘭特無意中看到以篡位和殺姪留下歷史惡名的理查三世畫像後,認真端詳,得出了這樣的結論:這不是一個兇手的臉。這個人或許杞人憂天、或許完美主義、或許為病所苦,但他不會是一個兇手。

這看似直覺又武斷的結論,卻指向一個相當重要的問題:我們有辦法「以貌取人」嗎?或者應該說,人的外在形象和靈魂本質,是充分對應的嗎?當然不見得,但我們其實都希望答案是肯定的:試看傳統戲曲中臉譜與角色性格的搭配;或者19世紀的歐洲,因城市發展帶來的匿名性,造成了「生理研究」(physiology)熱潮,人們藉由面相學的平裝口袋書來辨識路上形形色色的陌生人。這些例子都說明了我們期待臉容提供足夠的資訊,好透過他人的臉,進入他人被隱蔽的心。

但是,儘管心理學界已有大量「微表情」的相關研究,提醒我們就算只是不經意的一個蹙眉或眼神,也可能洩漏內心真正的想法,但對於一般人來說,要分辨他人究竟是驚訝還是鄙夷、滿足還是平靜,遠比想像中困難。

曾在網路上看過一個小遊戲,透過一系列不同表情的短片來猜測當事人所表達的情緒,實際測試之後就會發現,要完全答對幾近不可能。有表情的臉孔尚且如此難測,那麼抽離了表情之後呢?我們還剩下什麼?該如何指認《未來祖宗像》這一張張無表情的臉?

「他們」與「我們」的差異,都是後天建構

然而某程度上來說,它的難以指認,正是杜韻飛的核心企圖。他放棄透過提供更多話語訊息讓讀者理解他的作品,僅以名字、出生地和照片本身,收束在「新住民二代」的標籤下。

表面上看來,這幾乎是一個背離如今對於多元文化想像的手法,當我們呼籲族群間的包容與全球化移動下血緣混雜的必然性,杜韻飛這系列將個體拋擲於集體的族群標籤下,只剩下「新住民二代」印象的作品,似乎是個「政治不正確」的逆向操作。但這正是杜韻飛想要達到的效果──當我們發現自己難以指認及判斷每一張「新住民二代」臉孔背後的國籍與血緣,或許方能開始體會及反思,過去對「新住民/新住民二代」的想像,其實只是囿於某種固著的認知甚至先入為主的偏見。

本土與外來、「我們」與他者,從來都是相對性的概念,然而伴隨著近年複雜的全球化移動過程,移居者帶來的焦慮、日益升溫的難民議題,在各國逐漸發酵。當多元與混雜成為必然,矛盾和不信任感反倒更強烈。阿奇科.布希(Akiko Busch)在《意外的守護者》一書中,亦曾提及就連看似無關的外來物種議題,也有若干討論開始指向這樣的反思:會否連外來種(alien species)這個詞彙,都反映著一種文化焦慮?

當然,她不忘強調,不宜將對外來物種的謹慎心態歸因於仇外心態,外來物種處理的問題亦非本文所欲討論的範圍,但書中所引用之巴努.蘇布蘭瑪尼亞(Banu Subramaniam)〈外星人登陸了!生物入侵的修辭反思〉(The Aliens Have Landed! Reflections on the Rhetoric of Biological Invasions)一文,確實對於「外來者焦慮」的心態如何反映在語言上,提出了不容否認的觀察。她主張,環繞在非原生物種周遭的詞彙,其實折射了世人對全球化的焦慮,這是何以我們對外來物種的看法和用語,和形容移民的語彙非常類似,包括「外國人的數量、他們在抵達異國時隱姓埋名變得難以控管、他們的攻擊性、持久性、以及很會生」。[1]

而《未來祖宗像》要提醒我們的,正是這群400年後會成為多數台灣人祖先的「新二代」,和「我們」之間的差異,一如國族的概念,都是後天的建構,並藉此鬆動本土/外來的二元思維。他們就是我們,是過去的我們之路徑,未來的我們之根源。當國籍、血緣因為難以判斷而成為無效的身分標記時,或許我們才有辦法開始凝神靜視關於一個人的其他線索,從而發現,髮型、服裝與名字這些細節,亦無一不是話語,透露出「身分」是如何由多重概念交疊而成,以及用單一身分標籤來理解他人,會是多麼簡化與粗糙之事。

證件照表現了你的身份嗎?

另一方面,《未來祖宗像》僅展示肖像本身和少數相中人資訊,捨棄置入攝影對象生命敘事的作法,或許亦可提供一個思考影像及報導倫理的方向,那就是:這個放棄為報導/攝影對象「代言」的位置,雖然可能也減少了觀影者更貼近議題、進而產生同理或理解的機會,但誠如郭力昕在《真實的叩問》一書中強調的,紀錄片的政治固然是要提供觀者對生活或周遭世界之理解與認識,但這個理解與認識,亦須「離開只是提供事物表象的真實、或淺層廉價的感動情緒」。他並引用蘇珊.桑塔格《論攝影》的話語:「『理解』這件事,必須從不接受這世界的表面樣子開始。一切理解的可能,都根植在這個說『不』的能力上。」[2]杜韻飛所嘗試的,亦是這樣一個「說不」的選擇。

當故事的脈絡被抽離,我們是否反而更能接近問題的本質,而非說故事的人預設我們要認知與理解的方向?一如那些為「底層人民」發聲的報導敘事無法迴避的挑戰:該如何兼顧與被報導者建立關係、說出他們的故事,同時又更反身性的意識到自己報導位置必然的侷限,並且足夠謹慎、不因過度介入而逾越了報導甚至法律的底線?在「揭露議題」與「消費議題」之間,又該如何劃出那條區隔兩者的界線,避免只是「廉價的憤怒或感動」?無一不挑戰著報導者的智慧與道德。

近幾年,越來越多這類社會學或民族誌的作品引入台灣,亦帶動不少相關的思考與討論。日前出版的愛麗絲.高夫曼(Alice Goffman)《全員在逃》一書,就曾引發激烈的爭議,更說明了底層書寫倫理之艱難。如黃克先在導讀中所言,該書作者之所以承受「絕大多數社會學者所未曾經歷過的嚴苛檢視」,除了該書的暢銷、作者本人身為知名社會學家之女的身分外,自然也與美國長期緊繃的黑白種族議題息息相關。[3]對於益發複雜的族群、性別、階級、文化等議題,誰來代言?誰能代言?無疑是這些一再出現,可以想見也依然會持續出現的爭議背後,更難解的糾結。

當然,杜韻飛這一系列捨棄代言位置的另類新住民敘事,依然是經過了刻意的選擇。他自述這些影像乃是高度介入後所選擇的「日常」,他刪除容易引發極端觀感的對象,試圖建構出一種冷調的觀看角度,以避免觀者直覺式的偏好或偏見。刻意營造出的客觀化角度,同時也呼應並強化了仿證件照此一形式的核心特質──證件照幾乎是一種最無法展現「個性」的個人影像,但它的用途卻往往是置放在用以代表我們個人身分的場域。

因此,許多關注族群議題的藝術家,亦曾以證件作為表現身分認同思考的形式,例如華裔藝術家劉虹,就以《合法居留外國人》(Resident Alien,1988)這個作品,來嘲諷自己的綠卡。她把出生年份刻意改為到美國的1984年而非出生的1948年,新名字則叫「幸運籤餅」(COOKIE, FORTUNE),用以凸顯我們對異國他者的認識,如何建立在扁平的刻板印象或符號上。[4]而杜韻飛的《未來祖宗像》,其實也是一張張新移民的台灣身分證,儘管他不批判、不嘲諷、不說理,但每一張圖像的背後,都銘刻著跨越文化、地域與階級的移民地圖。順著那複雜的移動軸線,我們在此刻交會,並延伸成為未來的歷史。

(作者現任國立東華大學華文文學系副教授。研究領域為台灣現當代文學、動物文學、家族書寫等,長期關心動物倫理相關議題,近年主要研究方向則為城市中人與動物關係。)

(拍攝計畫持續進行中,如有符合條件並願意參與拍攝計畫者,請與「獨立評論@天下」聯繫。另規劃有軍服系列,已蒙立委林麗蟬協調,國防部許可,歡迎即將服役,或正在服役的對象聯繫與參與拍攝。)

[1] 以上參見阿奇科.布希(Akiko Busch)著,王惟芬譯:《意外的守護者》,台北:左岸文化,頁175-177。

[2] 郭力昕《真實的叩問:紀錄片的政治與去政治》,台北:麥田出版,2014,頁112。

[3] 黃克先〈是『誰』,在逃?——書寫底層的政治、倫理與抉擇〉,收入《全員在逃:一部關於美國黑人城市逃亡生活的民族誌》,頁11。

[4] 關於劉虹作品的討論,可參閱史書美《視覺與認同》,台北:聯經,2013,頁101-131。

---------------------

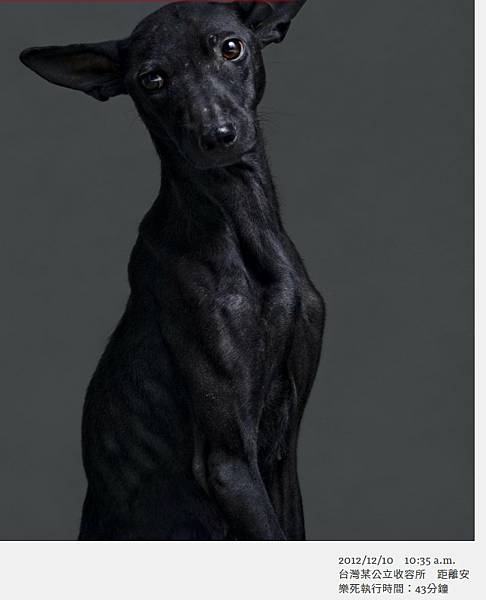

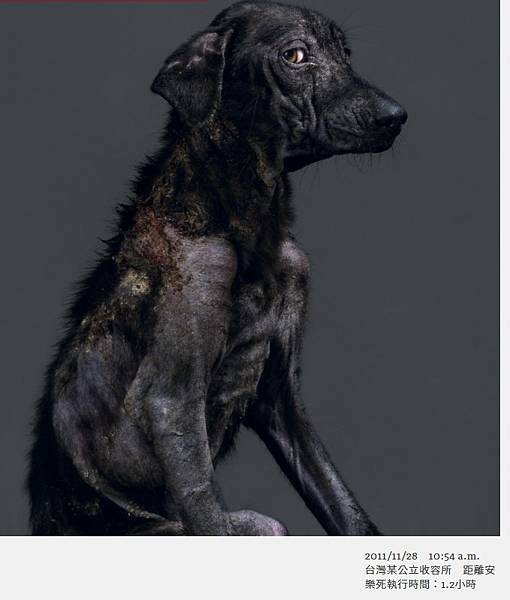

杜韻飛/生殤相──流浪犬安樂死日最終肖像

文、攝影 杜韻飛2016.11.15

藉以西方藝術史人物肖像的語彙,我為台灣數家公立收容所內的流浪犬,於安樂死當日留下生前的最後身影。這些影像使觀者得以凝視不可能回復的過往時刻,以及那些逐漸腐敗的死亡肉身。

原本沒有臉、沒有名字的「牠們」,透過接近人類等身的肖像尺寸,轉化為具有主體性的「牠」。 如果我們凝視牠,牠也必然凝視著我們;觀看與被觀看、主體與客體的關係因此翻轉,人與他者之間絕對的階級與地位,也就隱然產生鬆動的可能。

看見他者,就是看見自己。

《生殤相》就是我的自拍像,經由這些影像,我得以回返與記憶生命中的困惑和絕望,靈魂與肉體的苦難,對於出口的渴望,以及對於死亡與虛無的恐懼。

杜韻飛/生殤相──流浪犬安樂死日最終肖像 - 報導者 The Reporter - https://goo.gl/Scpa3a

作者簡介

杜韻飛出生於1975年,1998年於羅德島設計學院取得攝影系純藝術學士學位。1999~2009年之間從事專業報導攝影,2010年起,杜韻飛以攝影為主要媒材開始獨立創作。作品 《生殤相》曾於國內外數處藝廊與藝文空間展出,2011年時入選紐約攝影節評審邀請展「PROVOCATION」,2012年獲第10屆桃源創作獎首獎。

《生殤相》同時獲得全世界重要傳媒的關注,如《明鏡周刊》、《每日郵報》、《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》、《波士頓先驅報》、《哈芬頓郵報》等數十國多家媒體陸續報導。

杜韻飛/生殤相──流浪犬安樂死日最終肖像 - 報導者 The Reporter

杜韻飛/生殤相──流浪犬安樂死日最終肖像 - 報導者 The Reporter

攝影家杜韻飛「未來祖宗像」以「臺灣人」與「新住民」所生的「混血兒」肖像為引,引領觀眾進入臺灣未來國族的想像。 攝影是自我實踐,從《生殤相》解讀 杜韻飛 | DIGIPHOTO

竹市美術館跨館首度聯展登場 透過藝術探討新竹自然與人文多元面相-社會-HiNet生活誌 https://bit.ly/3lWpVdD

------------------------------------------

攝影是自我實踐,從《生殤相》解讀 杜韻飛 | DIGIPHOTO https://bit.ly/3yWhEd6

1小時後實施安樂死!狗狗《生殤相》雙眼盡是絕望… | 療心粿 | 鍵盤大檸檬 | ETtoday新聞雲

《生殤相》是杜韻飛投入漫長時間與心力執行的創作計畫,計畫內容主要為台灣數家公立收容所內當日即將安樂死的流浪犬,留下牠們生前最後的身影-「人類長期以來漠視動物的苦難,已然成為一種心態、一種文化,如何讓觀者再次面對動物與生俱來的生命狀態與生存權利,便是計畫希望達到的目標。《生殤相》投射在觀者面前的影像張力無庸置疑,然而很多時候,正因為被眼前深邃的眼神,以及隨之而來的厚重情緒與意義所困住,使得我們容易停留在畫面與議題上,而忽略在那些生死交關的時刻 https://t.ly/Wpt7

不同於《生殤相》將收容所內只有編號而無姓名的狗,還原成一張張獨一無二的臉;《未來祖宗像》乍看之下卻像是將個體拋擲到集體之中,我們只有一個彷彿標籤化的名詞:「新住民二代」。除了姓名和戶籍之外,這一張張面無表情、經過機械化校準為盡可能對稱,在尺寸、形式、影像比例都追求「科學客觀」的臉容,沒有其他可供指認的線索。臉的線索:杜韻飛《未來祖宗像》 未來祖宗像 | 獨立評論 https://bit.ly/3xHk5PC

留言列表

留言列表