佛光難照財務黑箱 營利、善款都免稅 佛教山頭成避稅樂土

林上祚 2017年08月09日 08:30 風傳媒

《宗教團體法》修法引發「滅香」疑慮,讓相關立法工作緊急喊卡,然而,該法的爭議卻在佛教界餘波蕩漾。圖為佛光山佛陀紀念館。(資料照,取自佛光山網站)

《宗教團體法》修法引發「滅香」疑慮,讓相關立法工作緊急喊卡,然而,該法的爭議卻在佛教界餘波蕩漾,協助內政部推動立法的釋昭慧法師,最近不斷遭受攻訐,釋昭慧批評部分佛教界人士,為「獲得免稅優惠,迴避外部監督」,不惜泯滅良知,挑起「藍綠鬥爭」的強大共業,宗教學者江燦騰也表示,國內大型宗教山頭,長年以來經營住宿等周邊事業營利,並且接受信眾的大額捐款,宗教團體長年以來享受的「免稅團體」待遇,已成為台灣富人避稅的一大漏洞,一定要透過《宗教團體法》立法,才能把這個漏洞補起來。

台灣的宗教相關法令,為國民政府遷台後,沿用民國18年訂定的《監督寺廟條例》條例,由於該條例僅規範佛、道等本土宗教,外來的宗教則另依《民法》規範,造成各宗教適用法律不同,形成宗教不平等之情形,因此2004年大法官會議作成釋字第573號解釋,宣告《監督寺廟管理條例》違憲,內政部於是研議《宗教團體法》,然而,由於部分立委反對一定規模以上宗教團體「財務揭露」,該法在馬政府時代「四進四出立法院」。

不過,在民進黨執政後,部分宗教團體再度質疑《宗教團體法》立法動機,內政部原訂要召開23場公聽會對外釋疑,但只辦了6場就無以為繼。

財報可不含香油錢、宮廟資產千萬以上才須有會計

內政部官員無奈地表示,《宗教團體法》草案就財務資訊揭露部分,僅要求「對內揭露」,並沒有要求宮廟必須要揭露信眾小額捐款(例如香油錢),金額較高、具有單據的信眾捐款與收入部分,才需編制年度財務報告,財務揭露的對象,僅限於內政部與宗教團體內部成員。辦理宗教活動對外募集財物,應於活動結束後30日內,對內公告募集款項或物資清冊。

2017-08-08-中台禪寺夜景-取自交通部觀光局網站

官員無奈表示,《宗教團體法》草案就財務資訊揭露部分,僅要求「對內揭露」,並沒有要求宮廟必須要揭露信眾如香油錢等小額捐款。圖為中台禪寺。(資料照,取自觀光局網站)

另外,針對全國上萬間宮廟組織,內政部在監理上也採取「抓大放小」原則,全國7個縣市設有據點之宗教團體,才被定義為「全國性宗教團體」,直接歸內政部管轄,其餘部分則維持地方政府管轄。一般直轄縣市的宗教法人,資產超過1000萬元以上,每年財務報表才需要會計師簽證,全國性宗教團體強制會計師簽證的資產門檻則是3000萬元。

支持宗教團體法遭「抹綠」 釋昭慧反擊:法案馬政府時代即有

據了解,儘管上月宗教團體上街頭,表面上係環保署「減香」政策的反彈,但部分宗教人士,仍對外散布《宗教團體法》是為了「滅佛」,釋昭慧在臉書上最近被友人葉玉偉tag一篇名為「葬送佛教?還是有佛妖?」的文章,批評部分佛教僧侶「以極盡帶有政治性語言的煽動用語,串聯各地佛教信眾進行抗議,將《宗教團體法》塑造成「滅佛」。

最近被部分佛教界人士「抹綠」的釋昭慧,也在臉書上,以「好大的一頂綠帽子!」為題,強調她在馬總統任內,擔任第6屆「台灣宗教學會」理事長,就以該學會主辦名義,與內政部民政司合作,在板橋龍山寺文化廣場,聯合舉辦宗教團體法論壇。「這份繼承自KMT的同一版本,到DPP要拿出來聆聽各方意見時,怎麼你們竟然血口噴人,扭曲成「綠執政黨欺壓」你們呢?」「請問反宗教立法僧,『不妄語』的戒德安在?」

釋昭慧表示,《宗教團體法》在十幾年前即醞釀立法,當時只有中台山煽動佛教寺院大恐慌,極力反對立法,事實上,天主教之聲傳播協會陳科神父,也在宗教團體法草案意見諮詢會上,強調宗教團體在對外勸募時,應該遵守專款專用原則,強調宗教團體的財務管理和帳目明朗化,這樣對捐款人才有所交帶。

江燦騰表示,《監督寺廟管理條例》雖然只針對佛教與道教規管,但基督教與天主教等外來宗教,早就透過成立財團法人,適用財務監理強度更高的規範。宗教立法儘管不能解決所有宗教問題,但沒有哪個國家因此因噎廢食,敢說不必立宗教法,宗教團體法應該「先求有,再求好」,「日本如果可以針對宗教立法,台灣沒有理由不行!」

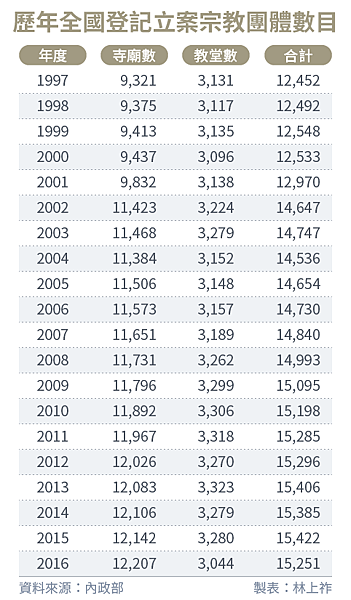

20170807-SMG0034-E02-歷年全國登記立案宗教團體數目

江燦騰:周邊事業進帳豐碩 佛教山頭成立財團法人逃漏稅

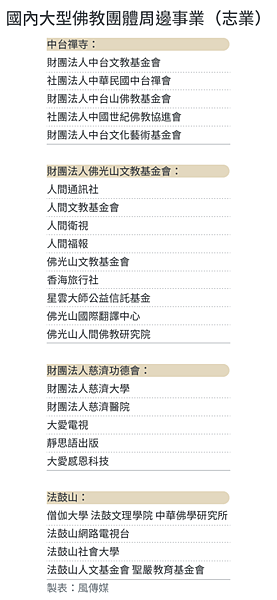

江表示,台灣大型佛教山頭,長期以來兼營周邊事業,如中台禪寺信眾住一晚要價5000元,陸客來台全盛時期,每年入住人次高達400多萬人次,佛光山最高600多萬人次,這些大型佛教山頭,因為周邊事業進帳頗豐,還陸續成立免稅財團法人,就像企業成立財團法人一樣,成為逃漏稅工具。

江燦騰說,他二年前曾批評慈濟八八風災的捐款財務不清,「當時社會大眾因為相信慈濟的動員能力,慈濟預定募集8億元,最後募到48億元,但慈濟最後相關支出不到8億元,卻把募款動用到大陸汶川賑災、投資高級醫療健檢與投資美國股票;同樣地,「佛光山等團體斥資全台購置道場,這些錢裡面有多少是信眾的大型捐款?」

20170808-SMG0034-E01-國內大型佛教團體周邊事業(志業)-01

江燦騰表示,佛教界在《宗教團體法》立法,應該「護教而不護短」,少數佛教界人士,將《宗教團體法》扭曲為「滅佛」,上月眾神上凱道,參加的屏東縣佛教團體,就是來自唯覺的系統,佛教界若無人站出來譴責這些義和團式的作風,那麼接下來,較諸「消慈」更慘烈的鬥爭恐怕將再度上演,屆時佛教必將被他們拖累而受傷更重。

《監督寺廟管理條例》《宗教團體法

宗教團體法》小型宮廟土地產權亂糟糟,內政部擬免去轉移稅務解套

林上祚 2017年08月09日 08:30 風傳媒

國內很多廟宇都是信眾捐贈土地興建,由於宮廟不具法人身份,寺廟的土地建物無法登記在宮廟名下,幾十年下來,很多廟宇都面臨捐贈人過世的產權移轉與贈與稅問題。(資料照,陳明仁攝)

國內很多廟宇都是信眾捐贈土地興建,由於宮廟不具法人身份,寺廟的土地建物無法登記在宮廟名下,幾十年下來,很多廟宇都面臨捐贈人過世的產權移轉與贈與稅問題。(資料照,陳明仁攝)

台灣宮廟林立,但《監督寺廟管理條例》,要求寺廟每半年申報財報的規定,實際執行卻形同具文,早期在廟埕宣揚黨外理念的民進黨,如今執政後,對於本土宮廟的信眾力量也畏懼三分,並未主動宣揚《宗教團體法》的正面意義。內政部官員表示,國內很多廟宇都是信眾捐贈土地興建,由於宮廟不具法人身份,寺廟的土地建物無法登記在宮廟名下,幾十年下來,很多廟宇都面臨捐贈人過世的產權移轉與贈與稅問題,《宗教團體法》讓宮廟取得法人身份,並且免除產權移轉的贈與稅與土地增值稅,某種程度上,是讓有產權爭議的宮廟解套。

《宗教團體法》立法延宕多年,地方宗教團體因為環保署推動「減香」政策,新仇舊恨一併爆發,然而,小型的宮廟與大型的佛教山頭,一致抗拒「財務揭露」,但本次修法,對於不具法人身份的宮廟組織,其實具有提供了法律地位的保障。

2017-07-23--「史上最大科,眾神上凱道」遊行,上百轎班於中正紀念堂自由廣場匯聚02-盧逸峰攝

《宗教團體法》立法延宕多年,地方宗教團體因為環保署推動「減香」政策,新仇舊恨一併爆發。圖為「眾神上凱道」大遊行。(盧逸峰攝)

宗教學者江燦騰表示,台灣過去幾十年,很多民間宮廟是由創辦人或住持捐贈土地後興建,有些寺院、精舍不具備財團法人、社團法人資格,等到住持或原地主過世後,他的家人直接繼承了財產,並把他的徒弟趕走。惡鄰強用寺院土地,寺院欲告無門,類似事件不斷在佛教界上演,中華佛寺協會手上,有許多輔導寺院對抗外部惡勢力的個案。

農地產權難入宮廟名下 內政部盼以特別規定解決

除了面臨產權爭議外,部分宮廟早年因為是在農林漁牧用地上興建,在2000年《農業發展條例》立法後,除農企業法人外,私法人不得承受耕地,不具農民資格的宮廟組織,因此無法將產權移轉到宗教法人名下。

內政部官員表示,為解決農地產權無法移轉問題,《宗教團體法》草案特別規定,宮廟機構申請宗教法人,得將2000年《農發條例》實施以前,以自有資金取得或無償取得而以自然人名義登記之耕地,申請更名登記為宗教法人所有。

20170803-配圖:宮廟、神壇、添油箱、功德箱、減香、滅香、宗教、宗教團體法、報稅、光明燈、安太歲、金紙、焚香膜拜。(陳明仁攝)

為解決農地產權無法移轉問題,《宗教團體法》草案特別規定,宮廟機構申請宗教法人,得將2000年《農發條例》實施以前取得之耕地,申請更名登記為宗教法人所有。圖為示意圖。(資料照,陳明仁攝)

另外,《宗教團體法》考量部分宗教團體之僧侶,長期以來利用周邊農地耕種,維持自給自足的生活,因此法律中也明訂,宗教團體教制有明定從事農耕,且從事農耕使用有5年以上事實,宗教團體得申請承受耕地,其申請累計總面積不得逾一公頃。不過上述條文,因為涉及農委會「農地農用」政策,農委會目前持保留態度。

避免土地稅務卡住產權轉移 宗教法另訂轉型「免稅條款」

內政部官員表示,台灣很多宮廟組織因為成立幾十年,申請登記為宗教法人,其使用的不動產,目前可能登記在住持或捐助人名下,未來移轉登記為宗教法人所有時,由於過去幾十年台灣的不動產價格大幅上揚,贈與人或繼承人還可能面臨不動產贈與的贈與稅,與土地增值稅等問題。

為此,內政部在《宗教團體法》草案,還特別訂定宮廟組織轉型宗教法人的免稅條款,私人或團體捐贈宗教法人直接使用之土地,得由宗教法人向稅捐稽徵機關申請不課徵土地增值稅。但如果該筆不動產日後再移轉第三人,則必須以土地捐贈前之原規定地價或前次移轉現值為原地價,課徵土地增值稅。

江燦騰表示,宮廟機構過去除了土地產權爭議外,部分宮廟還涉及違反土地使用分區、違反山坡地保育等問題,另外,部分宮廟長年以來兼營靈骨塔等事業,在《殯葬管理條例》立法後已獲得解決。

2017-08-08-新北市金山金寶山納骨塔-靈骨塔-墓園-取自金寶山網站

部分宮廟長年以來兼營靈骨塔等事業,在《殯葬管理條例》立法後已獲得解決。圖為新北市金寶山墓園。(資料照,取自金寶山網站)

順應佛門「自清」 騙財騙色、招攬幫派者不得任住持

江燦騰表示,《宗教團體法》並非所有條文都是政府所加諸的規範,有些條文反而是內政部順應佛教界「自清」的要求下所制定,第15條「宗教法人負責人消極條件」,要求違反《組織犯罪防制條例》、《刑法》妨害性自主、妨害風化罪者,不得擔任宗教團體負責人,也是希望藉此避免部分宮廟住持騙財騙色事件,或是透過八家將等陣頭,招攬幫派與黑道加入的做法劃清界線。

臺灣省行政長官公署檔案 - https://goo.gl/TLdxF0

地方政府接收處理日人寺廟祠宇注意事項

廟產興學

指清末民初以來,主張利用全國廟產以開辦學校之風潮。由於部分知識份子及政府官員對佛教缺乏了解,以及土豪、劣紳等野心份子覬覦廟產,乃藉興學之名,行併吞寺廟之實,遂造成寺產被毀損強占、僧尼被勒令還俗等迫害佛教之不良後果。

所謂廟產,即指寺廟之一切財產,如寺田、寺屋及附屬之法物等。早在清光緒二十四年(1898)戊戌變法時,即有因教育經費無著,而主張將寺廟祠堂改為學校者,湖廣總督張之洞所作「勸學篇」奏摺,即力主改寺廟為學堂,並且使用全國廟產作為興學經費。其文奏上後,德宗批准,遂於百日維新期間即施行廟產興學,開風氣之先。維新失敗後,慈禧太后雖下令禁行廟產興學,然寺院所受之威脅未除,各省土豪劣紳相率藉興學之名兼併寺田,地方之軍隊、警察及各機關團體占據寺院之事件層出不窮。

由於當時佛教領導階層之素質低落,致使佛教在社會上之地位一落千丈,無法維護佛教權益。然佛教與歷史文化自有其悠久關係,於是引起名流、學者之重視,如章太炎於光緒三十一年發表「告佛子書」,一方面喚醒僧眾認清時代,須自辦學校迎頭趕上,一方面忠告士人不應對佛教行此荒謬之舉動,更應予以發揚。同時,日本淨土真宗相繼於上海、南京、杭州、蘇州等地設本願寺,日僧水野梅曉乘機引誘杭州三十多所寺廟投向真宗,凡遇占據廟產事件即求日本領事出面保護,遂引起中日外交交涉。結果日本真宗取消對我國寺院之保護,由清政府下令保護佛教。各縣市成立僧教育會,俾藉自動興學以自保寺產。

民國元年(1912),袁世凱頒布「管理寺廟條例」三十一條,意欲全國佛教寺產,盡納入公益事業。同年,寄禪(敬安)、道興等在上海留雲寺發起中華佛教總會成立大會,共擬保護廟產之對策。民國十年修改條例為二十四條,惟旨意大致相同。民國十六年馮玉祥以打倒迷信為由,在河南境內沒收白馬寺、少林寺、相國寺,同時驅逐僧尼三十萬眾,勒令還俗。江浙、兩湖等地相繼效尤。民國十七年北伐成功後,內政部長薛篤弼建議改僧寺為學校。次年,即頒布「寺廟管理條令」二十一條,旋因太虛、圓瑛、諦閑、王一亭等人集會反對而廢止,另公布「監督寺廟條令」十三條;然並未遏止掠奪廟產之風潮,各省仍假借該條令,積極進行沒收寺產政策。

中華佛教總會為因應時勢,於民國十八年更名、改組,成立中華佛教會,推舉太虛為理事長。民國十九年底,中央大學教授郃爽秋再度提出其於十七年所倡議之廟產興學方案,主張「打倒僧閥、解散僧眾、劃撥廟產、振興教育」,全國佛教徒乃繼十八年、十九年二次代表大會後,召開第三次會議於上海,由太虛撰「上國民會議代表諸公意見書」後,始平息該案。並由國民政府公布維護寺產訓令,廟產興學風潮乃告一段落。

變法維新產生廟產興學,帶給佛教無限困擾,亦帶給佛教僧徒自覺自救之機。各省縣紛紛成立僧教育會,以佛教寺產興辦佛教教育,各地佛教領導人物亦深知非興辦學堂不足以保護寺產。水野梅曉在長沙設辦僧學堂,文希在揚州天寧寺設普通學堂,浙江之寄禪、松風、華山及北平之覺先等皆設立學堂,成為一時興辦僧學之領導人物,惟初時所設多係國民小學及僧徒小學,如普陀僧眾小學至民國二十年始改制成普陀佛學院。

由於各省興辦佛學院率以保護寺產為目的,並無意興辦教育,故缺乏組織健全、辦理完善者,其中僅江蘇省僧教育會組織較健全,辦學頗有成績。文希於光緒三十二年在天寧寺所創立之普通學堂,為近代第一所僧學堂,招收青年僧眾如仁山、智光等二十餘人,除佛學課程外,並教授英、日文,經費由鎮江、揚州各寺負擔,惟諸山長老囿於保護寺產之本意及頑固守舊之觀念,致文希遭排擠而難以為繼。此外,楊仁山於光緒三十三年在金陵刻經處以自費成立祇洹精舍,招集僧俗青年梅光羲、歐陽竟無、邱虛明、仁山、太虛、智光、觀同等十餘人,教授佛學、漢學,並授以英文,作為進修梵、巴文之基礎。復次,兩江總督端方在普通學堂停辦後,令江蘇省僧教育會繼於宣統元年(1909)在南京開辦僧師範學校,入學者之程度較以往提高,聘月霞、諦閑等主其事,入學之僧青年有仁山、太虛、觀同、智光等。上記三所學校開辦時間雖不長,然所培育之人才,多成為日後中興佛教之領導人物。〔海潮音十五週年紀念號、太虛大師年譜、上海縣續志、中國佛教近代史(東初)〕

清末民初的廟產興學風潮與僧界保寺運動-----------清末民初的廟產興學風潮與僧界保寺運動 - 壹讀 - https://goo.gl/RWxRfc

2015-06-19 00:00:00

2015年6月19日 佛學研究網

1901-1915年間,湖南各地發生了一系列激烈的寺產衝突,這些衝突是由各地大肆搶占佛教寺產的行為引發的。就其表現形式來看,既有普通鄉民發動的群體性暴力事件,又有佛教社團發起的有組織的抗爭。就其性質而言,既是經濟利益的激烈爭奪,又是新舊觀念的嚴重對抗。這些衝突不但引起了上海《申報》、天津《大公報》等媒體的關注,而且多次驚動中央內務部,直接導致了中央宗教政策的重大變化。對之進行研究,無疑具有一定的學術意義。目前,學術界關於廟產衝突的研究成果還不多,關於湖南寺產衝突的研究就更少了。[1]

一、清末民初時期湖南寺產衝突的概況

1901年清末新政開始以後,在全國形勢的影響下,湖南各地開始強占寺產興辦各類新式學堂,由此引發的社會衝突逐漸增多,它們牽扯到的社會層面極廣,其激烈程度在全國也是少見的,就其表現形式而言,大體上可以分為兩類,一是由普通鄉民發動的群體性暴力事件,二是有組織的抗議活動。

ADVERTISEMENT

1. 普通鄉民發動的群體性暴力事件

湖南的寺產衝突是伴隨著廟產興學運動的迅猛發展而迅速激化的。所謂廟產興學,是指各地官紳大規模強占各類廟產用於興辦學堂和其他新政機關的行為。這場運動發端於戊戌變法期間,清末新政期間蔓延全國城鄉,辛亥革命前後進入高潮。伴隨著廟產興學運動的迅猛發展,廟產衝突持續激化,到民國初年就已經成了一個嚴重的社會問題。湖南的寺產衝突就是在這樣的歷史條件下出現的。光緒三十二年七月初五日(1906年8月24日),醴陵縣武生黃邦朋就糾集多人,砸毀了設在大佛寺里的學堂,他們「打毀校內圖書儀器及一切什物,並毆傷學生多人,逼令程□□書寫不准開學堂字據,將所有錢米衣服劫掠一空」[2]。

光緒三十四年(1908年4月),湖南省永州府東安縣也發生了寺僧砸毀學堂事件。師範生雷發聾在當地某寺創辦了一所兩等小學堂,此舉引起了該寺僧人的強烈不滿,他們「煽動該處地痞,聚眾持械,赴該學堂凶鬧,將所有器物一律打毀,並將雷發聾毒毆致斃。有某教員因出彈壓,亦被毆斃。時雷弟某亦為校籌款,行至附近之某店憩息,地痞又率眾奔至,勢將凶毆,經店主出為解散,雷弟乘此逃脫,而店主亦被毆斃。並將該店什物搶掠一空。此外尚毆斃某某一人,合計四人」[3]。因為興辦一所學校而連斃四命,寺產衝突的激烈程度由此可見一斑。以上事件影響較大,上海《申報》進行了報導,其他沒有被媒體報導,或者由當地媒體報導的類似事件還有多少,就不得而知了。

ADVERTISEMENT

辛亥革命後,由強占佛教寺廟引發的群體性暴力事件就更多了。1912年5月25日,「省城學界開教育會會議,議將省城已設學堂之廟內神像毀壞,以除迷信」,此舉引發了一系列暴力事件。「(1912年6月)二十五號,長沙泐潭祠公立高等小學校長易惠泉隨將該校廟內神像打毀,並作價賣與漆店,用車推像。出經駐紮風神廟第三標軍隊瞥見,便整隊赴該校哄鬧。易君逃出,監學駱君左腿受刀傷,學生被傷十餘人,該段巡警受傷甚眾,校中儀器書籍打毀一空,損失萬餘金。旋經都督飭軍務司派隊解散。不想,二十六日,該隊又將青石橋多佛寺初等小學校、紗冒塘李真人廟女子工業學校、府城隍廟小學校打毀。」[4]長沙市的其他學堂也被軍隊砸毀,「長沙縣小學堂系就古泐潭寺改設,近因毀滅神像,為軍界打毀兩次,已將該學堂封閉。又附近有楊氏私立女學,亦系借用廟宇,甫經開辦,亦為軍士打毀」 [5]。

連續發生的軍人砸毀學堂的暴力事件引起了長沙市的極度混亂,「外間紛紛謠說,謂軍界仇視學界,須將全省學校一律毀滅。一時以訛傳訛,竟有謂已打毀男女學校數處者。各校聞之,因之俱有戒心,甚至倉皇走避,女校尤為恐慌。頃刻之間,各校已相率罷課。都督聞知此事,立飭軍務司設法維持。當即由司撥派兵士分投各校稽查,並予以保護。乃各校不免誤會,見有軍士到門,疑為毀學而來,多從後路逃出。聞周南女校五百餘人,公立第一女子師範並附屬幼稚園亦四五百人,均各隻身走出,其時紛亂擁擠,各覓肩輿,咫尺之間,動須輿金數百,至一二千不等。此外,如衡粹女校及某某女校,俱已同時奔避,校舍為之一空。至各男校,如第一法政學校,當軍士入內稽查,學生正值上課,一見軍人,群起警竄,踰牆上屋、爬窗、奪門,至有失足跌傷者。風聲所播,到處皆警」 。[6]

ADVERTISEMENT

2.由佛教團體發起的抗議活動

辛亥革命後,黃興、宋教仁、唐紹儀、蔡元培等社會名流號召人們「以人道主義去君權之專制,以科學知識去神權之迷信」[7],並在全國範圍內掀起了一場破除迷信運動。湖南是黃興、宋教仁等辛亥元勛的故鄉,破除迷信運動自然走在了全國的前列。在破除迷信風潮的影響下,湖南的傳統佛寺遭到了前所未有的衝擊:長沙縣紳士李昌熾搶占谷山寺寺產[8];省城紳士陳雲生勾結警員盜賣太平街准提庵寺產[9];長沙縣紳士伍鵬萬搶占洪恩寺,改辦教育用品工廠[10];湖南嶽麓山萬壽寺寺產被長沙縣徵用,寺僧含安控告多年無果[11],……同盟會員譚心休在擔任西路招撫使期間,也在寶慶下令,將各類廟宇強行改為學堂或其他機關,其中絕大部分是佛教寺產。對此,天津《大公報》曾有報導:「湖南反正以來,寺產之被提充辦理地方公益者不可勝數,尤以寶慶府為甚。」[12]

為了保護佛教的合法權益,湖南籍高僧寄禪大師聯合全國的80多家寺院共同發起了中華佛教總會,以對抗各地對佛教廟產的大肆侵占,由於該會以保護寺產為己任,又先後得到了南京臨時政府和北京袁世凱政府的承認,發展異常迅猛,到1913年,便擁有22個省級支部,400多個縣級分會。中華佛教總會對湖南大肆徵用寺產的行為非常關注,派僧鏡融等人在開福寺組織了中華佛教總會湘省支會(會長永光,副會長光明、青蓮),並獲得了湖南都督府的批准,不久又成立了湘潭分部(會長體雲,副會長佑忠,會址海會寺)、瀏陽分部(會長履和,會址三官殿)、攸縣分部(會長圓覺,會址十方堂)、衡州分部(會長成就,會址雁峰寺)、衡山分部(會長莊嚴,會址清涼寺),桂陽分部(會長演修,會址麻峰寺)、常德分部(會長解定,會址萬緣寺)。[13]

ADVERTISEMENT

中華佛教總會湘省分會和各地分部成立以後,充分利用組織的力量和《臨時約法》賦予的合法權力,積極支持寺僧狀告強提寺產的紳士,取得了明顯成效。在這些寺產訴訟案件中,最有影響的有谷山寶寧寺僧常靜狀告長沙縣紳士李昌熾搶占谷山寺寺產案[14]、省城三官殿僧願成控告紳士周道腴假烈士祠名義搶奪三官殿廟產契據和佃約案[15]、省城太平街准提庵僧德圓稟訴陳雲生勾結警員盜賣太平街准提庵寺產案[16]、長沙洪恩寺僧雪泉控告紳士伍鵬萬搶占洪恩寺改辦教育用品工廠案[17]、 湖南嶽麓山萬壽寺僧含安控告長沙縣寺產案[18]、艑山寺僧妙法控告岳陽縣強征寺產案[19]、會同縣旗山寺僧月恆控告縣知事違法袒縱士紳黃元龍強占寺產案[20]、常德佛教分會僧解定控告常德山干明寺住持僧天文盜賣寺田案[21]等。這些案件都得到了中央內務部批示。除此之外,中華佛教總會湘省支部還採取上書、請願的形式,與各縣強占寺產的行為作堅決的鬥爭,有效遏制了各縣瘋狂徵用寺產的勢頭。

二、湖南僧俗衝突的影響

民國初年,湖南的廟產衝突,牽扯到的社會層面很廣,涉及到的地域很多,寶慶、湘潭等地的死亡事件,長沙軍人連續砸毀學堂所引發的風潮,中華佛教總會湘省支部所發起的上書、請願運動,不但加劇了社會的動盪,而且也損害了新政府的形象,更為主要的是,湖南的廟產衝突還直接影響到中央政府的決策,導致中國宗教政策的兩次重大變化。

1.湖南都督的請示直接導致了國務院保護寺產命令的變化

1912年6月25日,國務院頒布命令,要求各省採取切實措施保護佛教財產: 「軍興各省其因臨時占用者,仍應妥為清理,分別發還,俾佛教人民得享約法保障,至未占用各廟產,通由各該管長官按照約法第六條切實保護,如有藉端侵占,一經佛教徒提起訴訟,該管官廳應即秉公核斷,一律退還,用示民國人民一律平等之至意。」 [22]這是北洋政府頒布的第一個保護佛教廟產的命令,與《臨時約法》的基本精神也是吻合的。但到1912年10月份,內務部卻發出通告,將全國的廟產分為官、公、私三類,並要求各地將官產廟宇和公產廟宇改為他用。[23]這就公開否定了國務院的保護佛教寺產的政策,為各地繼續強占佛教寺產打開了方便之門。而導致袁世凱政府宗教政策這一重大變化的直接原因,就是湖南都督府的請示。

國務院保護寺產命令的頒布,使佛教人士驚喜若狂,中華佛教總會湘省支會據此上書當地政府,請求按照國務院的命令保護佛教,發還被徵用的寺產,這就給湖南各級政權造成了很大壓力。為了改變被動局面, 湖南都督於1912年8月向內務部發出咨文,對國務院嚴令保護佛教的政策提出了質疑。他們首先認為佛教會目的不純:「僧界得參上層者,固不乏人,昧於法界者亦居多數,淫佚驕縱習於性成,難保不藉佛會為名牽掣地方公益」。

其次,他們認為僧尼沒有資格享有佛教寺產:「查湘省各屬庵寺,其歷史情狀不一,僧侶不勤四體,能自置產業者百中不過二三,故各處庵寺或田產,或由地方人民倡合建築,……諸如此類,其主權所在,非屬華宗巨族,即屬地方民眾。」其三,他們認為保護寺產的命令不符合實際:「現值文明發達,一般社會均知去虛求實,積年迷信一旦破除,鄉村小學、族學,多由主權者本其意思,認定此項款產為經費,其餘校址亦因避建築之困難利用佛庵,此在政策上為必要之設施。」若按照國務院命令行事,「必致主權含混,轇轕滋多,僧俗爭持, 政教衝突,不獨此後公益阻力橫生,目前自治機關與夫地方小學即將首蒙其影響,推其結果,勢必盡歸於破壞,本民政司教育司前此與地方官紳之勞力亦盡付東流。」最後,他們建議內務部責令中華佛教總會修改章程,刪除第十八條「各寺財產無論十方捐助及自行手置,一概不得變賣,如出於不得已,須報分會經全體會議議決認可方能推割」的規定。[24]

北京政府內務部對湖南的請示大加讚賞:「該司等會同研究,呈請咨部定奪,具見悉心要政,維持社會之苦衷,本部實深嘉許」,當即表示:「佛教總會第十八條所稱等類均在應行修改之列,其未修改以前,遇有以寺庵財產交涉者,須以有無確實憑據,斷定其所有權之主體,該會不得混以檀越二字,陰行戀棧之實。若從前已經收為地方公益之用,據法律不溯既往之原則,自應仍前辦理,該會亦不得再加干涉,至以後有認為增進公益,維持治安者,據《臨時約法》第十五條所規定雖屬公民財產,猶當守服從之義。」[25]

此後,內務部還根據以上文件的精神,將佛教寺產分為官產、公產和私產,明確規定:「如該祠廟歷屬於國家祀典者為官產,其有年代碑記無考,非公非私者亦屬官產,由地方公共鳩貲或布施建設者為公產,由該祠廟住守人募化及以私產建設者為私產。」[26]這就極大地縮小了寺產保護的範圍,為各地繼續徵用佛教寺產大開了方便之門。

針對湖南的寺產衝突,內務部也提出了明確意見:「按照保護佛教財產,前由國務院通咨在案,各省長官自應遵照約法切實奉行,惟各廟有公產私產之別,即各僧有主體客體之分,公私界限每以混含,僧俗主權尤多糾葛,苟非詳為區別,斷難兩得其平。查各處廟宇當建設之始,無論為私產為公產,或原為私產繼而乃捐作公產,其界限未有不明晰者,迨歷年既久,人事改遷,往往任其所之主權莫屬,住持斯廟者,遂得乘其失業,攘為己財,或混謂其善士所布施,或捏稱某始祖所手置,或曾經一二僧人之增購,即全冒該產為繼添,或曾經公私信士之助修,則指為眾僧所募集,反客為主,以私奪公,顛倒混淆,莫可究詰。若概以宗教財產目之,貿然加以保護,不獨為各地方行政之妨礙,亦大失民法上物權之精神。該僧等先後所稱,如持有私置確據,自應驗查明實,分別發還。若事涉疑假之間,即當退居客位,聽從提用,以重財權,然衣缽蒲團,生命所託,持之過激,小之不免凍餒之虞,大之即為地方之害,是在為政者妥為安置,無使失所依歸,庶足以示體恤而弭隱患。」[27]

由此可見,從1912年6月到1912年10月,北洋政府的宗教政策發生了重大變化,而湖南都督府的請示,則是造成這一重大變化的直接原因。

2.湘籍人士的活動導致了北洋政府廟產政策的第二次重大變化

袁世凱政府將廟產分為官公私三類的做法,使一度緩和的僧俗衝突又迅速激化起來,全國各地又恢復了強占佛教寺產的做法,「假以團體名義,毀像逐僧者有之,苛派捐項者有之,勒令還俗者有之,甚至各鄉董率領團勇強行威逼,稍有違抗,即行稟報該管官廳嚴行拘捕,各僧道累訟經年,迄未得直。強半假託議會議決,莫可回護於抽提廟產者,益肆行無忌,仍欲繼續勒捐,否則認為違(法)犯罪。凡有財產,均一律充公。去年湖南、奉天、安徽、吉林、河南、江蘇、浙江各省僧徒,以此斃命者,均征諸事實。」[28]在這種形勢下,湖南各地強占佛教寺產的行為也發展到了無以復加的地步。在寶慶、瀏陽和湘潭,激烈風暴和死亡均有出現。[29]

為了保護佛教的權益,湖南僧人紛紛求救於中華佛教總會。為了保護佛教的利益,於是,湖南籍高僧、中華佛教總會會長寄禪大師於1913年10月率各省佛教支部的代表到北京請願,請求內務部取消將廟產分為官、公、私三類的做法,並與內務部禮俗司司長杜關發生了激烈的爭吵,寄禪大師憂憤交加,當夜便在北京法源寺圓寂了。

《民報》對此有詳細報導:「自去年革命時,各省以籌軍餉事,寺院多被擾。湖南議悉將各寺產沒收,僧界大為恐慌,歷與交涉,仍不少休。寄禪以四十年僧人之資格,交遊偏[遍]海內,湘僧乃責難與寄禪,寄禪遂與此為責任來京,即向內務部交涉。此事屬於禮俗司所管,司長杜關四川人(中略),其人固帶有抄沒寺產之性質而來,適為禮俗司司長,遂以內務部名義通行各省調查寺產,將實行其所抱之政策。而寄禪適以此事向之交涉,遂大受其揶掄。寄禪與之辯論,杜氏持之甚堅,且多凌滅,寄禪氣憤難宣,歸即氣痛,晚飯不能下咽,寄禪對於佛教之前途非常悲慨,涕泗滂沱,道階力寬慰之,乃拉其往門樓胡同章曼仙處夜談,一箭之遙也,章曼仙為其同鄉舊識,與之夜談至十二下鍾歸寺,仍念湖南廟產事,憤慨不已。道階勸之就枕,不能寐,復起,再睡,轉側。久不聞聲,道階近撫其首,氣已絕矣。各界聞之,皆難其謝世之速,而憤杜某之可惡」。[30]

寄禪大師的意外圓寂,在僧界和知識界引起了軒然大波,「各界聞之,皆難其謝世之速,而憤杜某之可惡」,並將杜關斥為「麼魔小丑」[31]。寄禪大師的詩友熊希齡也懇請袁世凱善待佛教:「竊維共和成立,各省秩序未盡恢復,爭奪相乘,毫無人道。其故由於舊日社會腐敗,道德墮落,教育未普,風俗日頹。今欲匡其不及,惟須由宗教著手,乃足以濟教育之窮……茲有湘人八指頭陀天童寺僧敬安,道行高潔,熱心救世,以國人風氣澆漓,思欲振興佛教,又因各省攘奪寺產,日本僧人乘隙而入,慮及為淵驅魚,求政府按照約法信教自由,力加保護,俾得改良佛教,敦進民德,以固共和基礎……齡因該僧宗旨相合,用敢代懇鈞座飭交內務部及各省部督加以保護,勿任摧殘,不勝待命之至。」[32]

為了安撫僧界的不滿情緒,平息輿論界的責難,袁世凱政府便廢除了將寺產分為官產、公產和私產的政策,重新強調寺產屬於佛教的原則。1913年1月13日,內務部在《內務部咨浙江都督覆陳本部對於各項祠廟意見請酌量辦理文》中,指出宗教財產「無論對於國家對於宗教純粹正當公產」,這就廢除了將寺產分為官產、公產和私產的政策。

同時,該文件還明確了中華佛教總會的佛教寺產所有權資格,「祠廟對於國家或宗教既均屬公產,無論債務債權兩方面均不能以私人資格指令抵押,或假其名義向人貸借物品。若有此事,則借者貸者均屬違法,故僧徒犯罪有關破產者,其責任均歸該僧徒負之,與祠廟無涉。……惟該佛教總會對於在會各廟之私有財產,自有代表佛教為所有權主體之資格,即有代負責任與督察舉發之義務,除以該廟資格與外界交涉者,無論刑事上民事上均應由該會代負責任外,其各僧徒以私人資格犯罪者,應由該會隨時送官懲辦。如果知情不舉故意縱容,則責任所在,咎所難辭,該管官廳即應分別情節,按律處判,自未便以總會章程置法律於不顧。」 [33]

此後,袁世凱政府不斷完善「佛教寺產屬於佛教所有」的原則。1913年6月2日,內務部在《覆吉林都督電》中明確指出:「宗教寺院即以該正殿所供之主位神像見於各宗教經典者為限。」[34]1913年6月20日,袁世凱政府又頒布了《寺院管理暫行規則》[35],明確規定「本規則所稱寺院,以供奉神像見於各宗教之經典者為限。寺院神像設置多數時,以正殿主位之神像為斷」。

此外,《寺院管理暫行規則》還強調了兩點:一是寺院住持僧只享有寺產的管理權,不享有所有權,即「寺院財產管理,由其住持主之」、「寺院住持及其它關係人不得將寺院財產變賣、抵押或贈與人」;二是加強了對寺產的保護力度,強調「不論何人不得搶奪寺院財產」等。需要指出的是,袁世凱政府重新確立的寺產屬於佛教的原則,並不是對此前政策的簡單重複,因為它強調判斷某處寺產是否屬於佛教的唯一依據是看它正殿所供奉的神像是否在佛教經典,而不是以其名稱或寺僧的主張為準。這就將相當一批寺院排除在政府的保護範圍之外,從而照顧了地方政府的利益。

總之,在1912年8月至1913年6月,袁世凱政府的宗教政策發生了兩次重大變化,第一次變化是廢除國務院保護佛教寺產的命令,將佛教寺產分為官產、公產和私產,並盡力縮小私產的範圍。第二次變化是重新強調佛教寺產屬於佛教公產,並明確中華佛教總會是佛教寺產的所有人。這兩次重大變化都與湖南的寺產衝突有直接關係,由此可見,湖南的寺產衝突的重大影響。

三、結論

民國初年遍及湖南全省的僧俗衝突,牽涉的社會層面相當廣泛,既有政府官員,還有地方紳士,更有普通民眾。就其形式來看,既有自發性的群體性暴力事件,又有有組織的抗議活動,成為一個嚴重的社會問題,不但引起了上海《申報》、天津《大公報》和《東方雜誌》的關注,而且驚動了北洋政府內務部,直接導致了北洋政府宗教政策的兩次重大變化,其影響遠遠超出了湖南一省的範圍。民國初年的湖南廟產衝突既受全國政治形勢的影響,又具有鮮明的湖南地域特徵,是中國社會由封建專制制度向民主共和制度快速轉軌過程中傳統與現代、專制與法治、精英意識與大眾意識激烈衝突的一個縮影,充分反映了辛亥革命對中國社會生活所產生的深遠影響。

原文網址:https://read01.com/2K3mOj.html

紀華傳:清末廟產興學下的中國佛教和僧教育

2014-07-18 10:12:00

中國社會科學院研究生院教授、研究生導師紀華傳(圖片來源:鳳凰網華人佛教 攝影:李保華)

清末廟產興學運動在全國施行以後,地方士紳和官員經常藉口經費不足而提撥廟產,由此引起了佛教界的僧人的普遍恐慌和反對,如光緒三十年(1904),寄禪因禿禪反對廟產興學,絕食七日而逝,因作詩八首,「以紀一時法門之難」:「今秋八月,廣東揭陽縣因奉旨興辦學堂,驅逐僧尼,勒提廟產。時有老僧禿禪者,年已八十,不堪地棍衙役之擾,乃斷食七日,作《辭世偈》八首,沐浴焚香,誦《護國仁王經》畢,即合掌端坐而逝。」《仁王護國般若經》是佛教中著名的祈禱國家平安,免除亡國之難的經典,八十歲的老僧不堪廟產興學之擾,臨終念誦此經而逝,可見他對此政策無聲的抗議和護國護教之心。佛教界對廟產興學的反應各不相同,有的奔走呼籲,通過朝廷和地方上的信徒護法的幫助,來維持寺廟財產;有的寺僧轉而改信日本凈土真宗,尋求日僧庇護;有的為自保寺產,主動興辦僧俗學堂等,由此推動了近代僧教育的興起。

一、主動捐助教育經費或寺產支持興辦學堂

由於救亡圖存是近代中國所面臨的主要問題,因此廟產興學運動是近代中國特殊的歷史背景下的產物,目的為了推動國家和民族的復興與發展。為了支持國家的教育改革以及提高國民的教育水平,佛教界中亦不乏有僧人主動捐助教育經費或寺產,積極支持興辦學堂。如直隸行唐(今河北行唐縣)封崇寺律宗僧人瑞照,「性好讀書,頗曉時局,嘗以終身寺院無裨君民,恪守清規何關家國為念,近因聽名人演說,不勝感奮,願將寺產一頃四十畝,盡行歸公,以作學堂經費,培養人材,經稟縣詳直督批准嘉獎」。還有寺僧出物出力,主動積極支持辦學,如河北大寺兩等官小學堂及附設之半日學堂均系租用廟房,開學日久,宜加修理,學董正擬籌辦,而寺僧光大知之,毅然募捐自行鳩工油飾。直隸臨城(今河北省臨城縣)孟家莊元寶庵僧人洛盛、駕游寺僧人元春、撤馬寺僧人誓昌、昊天觀道人永言等,一起捐制錢一千八百串,開辦初等小學堂一所,請該縣派人管理,得到朝廷的讚揚:「縣令以該僧道寺僻處山隅,教隸方外,概捐巨款,興辦學堂,殊屬樂善好施,已為詳請直督分別優加獎勵,以示鼓勵。」

然而像直隸等地少數僧人主動支持廟產興學的情況比較屬於少數,多數寺院開始不情願捐款,後迫於形勢,不得不捐資辦學。這種情況在各地廟產興學過程中最為普遍。如成都昭覺寺富有寺田,地方縉紳勸令籌款撥助學堂經費,主事僧人勉強答應每年繳費白銀一千二百兩。翌年,成都昭覺寺方丈卻被迫捐銀一萬二千兩。四川督撫錫清帥特為上奏朝廷,頒賜「樂善好施」匾額,稱讚他:「深明禪學,兼通儒術,知近來興學款絀,自願捐銀一萬二千兩以助各學堂經費」。

有的寺院則在開始積極支持辦學,但是隨著辦學的規模的擴大,寺院不堪重負,致使僧眾的不滿,甚至導致毀學的事件發生。如1906年泰州士紳朱葆逵等人與萬緣庵住持善慈商量,欲租借該庵以興辦貧民小學。善慈當即答應出借五間廂房,並邀請僧人能靜及其胞叔顧鴻賓作為證人,議定租金,報知州張澮批准。然而學校開辦不久,原來租借的五間廂房不敷使用,王培芸等人慾租借大殿作學堂之用。大殿是寺院宗教活動的主要場所,僧眾之中海航、松月、瑞蓮、次野等本來對借廟興學心存不滿,乘機召集各處僧人百餘人,打毀學校,毆打教員。當地官府聞訊後派兵圍剿,捉拿犯事僧心朗。寺僧又糾集數百人,將心朗劫走。這一廟產興學與毀學事件引起了曠日持久的學、僧之爭。

二、歸投日本凈土真宗以尋求庇護

近代中國,以凈土真宗為先導的日本佛教各宗派,先後在中國各地進行所謂的「海外開教」,這與日本明治維新時的「神佛分離」政策有關。日本明治維新以後,政府打壓佛教,採取了「廢佛毀釋」的運動,大力鼓勵宣揚效忠於天皇思想的神道教。

日本佛教各派雖然遭受前所未有的劫難,但是佛教徒在遭受打擊之後開始積極進行改革以適應社會需要,俯首聽命於「神皇一體」,建立起現代化的佛教教育、文化及社會事業,尤其是隨著日本帝國主義勢力的對外擴張,積極對外傳教,主動地承當其政府對外侵略戰爭的工具。

最早來華傳教的日本僧人是凈土宗東本願寺派的小栗棲香頂,1873年7月,受東本願寺派老法主嚴如的贊助,來到中國上海,後經天津入北京,居龍泉寺,在此期間著成《護法論》一書,一年後回國。1876年開始,受東本願寺的派遣,小栗棲香頂以中國弘教使的身份與谷瞭然、河崎顯成、倉谷哲僧、崖邊賢超、日野順正等六人赴上海,租屋建立「真宗東派本願寺上海別院」,開始在中國的傳教活動,揭開了近代日本佛教在中國「海外開教」的序幕。此後,又於上海設立江蘇教校、於北京開辦直隸教校等。

甲午戰爭爆發以後,為配合日本軍國主義對外戰爭,日本真宗東、西本願寺派,以及真言宗、凈土宗、臨濟妙心寺派、曹洞宗、日蓮宗和天台宗等,都相繼來華傳教。

日俄戰爭爆發後,日本政府援引西方列強在華「機會均等,利益均沾」的條文,要求清政府允許日本佛教宗派在華傳教的權利,企圖利用宗教,美化其侵略的本質,試圖從精神上分化和瓦解中國人心。此外,日本佛教在向中國傳教過程中,效仿西方基督教的傳教模式,經常以包攬詞訟、干涉地方司法的形式來保護和招徠信徒,擴大其影響。

廟產興學運動由於侵占寺廟房屋、田產,乃至演變為驅逐僧尼的事件,引起佛教界的恐慌,由此導致部分寺僧為保護佛教寺產,轉而改信日本佛教。1899年,日僧水野梅曉、伊藤賢道,因見滿清政府壓迫佛教,便乘機來華,乃效法西方基督教徒來華傳教的方法,引誘浙江、江蘇等地佛教僧徒受其保護。除了江浙等地外,日本僧人還在福建廈門、廣東潮汕一帶傳教。在廟產興學過程中,以杭州等地三十六寺院歸投日本凈土真宗,以及日僧干涉杭州龍興寺事件,最具代表性。

對於三十六寺歸投日本佛教的事件,時人評價說:「然吾觀浙江三十六寺僧之所為。實為保利,而非為保教。當各處士紳議改寺院為學堂之時,三十六寺僧。依附日僧,欲藉日本之國權以保眾姓所捐之寺產。設布教場,議僧學堂,舉浙省官紳之全力以與之抗。幾不能勝,及保護寺產之上諭降。而三十六寺僧,悉就範圍,布教場可以不復設矣。僧學堂可以不讓開矣。利既可保,教可不論紳僧互訂條約,而浙僧引日本國權之風潮息矣。」

由此可見,日僧來華傳教事件實因廟產興學而起,其目的就是為了保護寺廟財產。正如太虛所說:「我國僧眾因受了國家社會對佛教摧殘,和日僧來華傳教影響,便起了依賴日僧保護寺產的心愿;日人眼見我國佛教受摧殘,也就效法西洋耶穌教來華傳教的辦法,引誘中國的僧寺受其保護,故杭州就有三十多寺投入了日本真宗的懷抱。那時,日本真宗來華代表為伊藤賢道。杭州各寺在真宗保護之下,如遇提僧產、占僧寺等情,就由日本領事出面保護。」

三、近代僧教育的興起:從佛教學務公所、僧教育會到僧學堂

清末廟產興學運動以及發生的歸投日本佛教的事件,客觀上促進近代僧教育以及佛教組織的興起,隨後各地紛紛出現佛教公務所、僧教育會等教育組織,以寺產興辦僧學堂及普通學堂。為保護廟產,一些寺院中的僧眾被迫興辦僧俗學堂,以此杜絕外界提取廟產之虞。

在創辦佛教學堂的僧眾中,其中不乏有識之士真心辦學,以謀求佛教振興;但多數則雖為興學,實為保護廟產。寺廟興辦的學堂,共有三類,一為完全招收僧人,對僧侶進行培養,如長沙開福寺辦僧學堂;江蘇揚州天寧寺僧釋文希提議由各寺捐集款項自行創辦學校,專教青年僧徒,以便官府提撥寺產時有所藉口,當時有20多僧侶入學。二為僧俗兼收,如北京龍泉寺僧人道心,組織以小學,「定額八十名,僧俗各半」。三為世俗學堂,多數為公益性質,即招收貧民子弟入學。如1906年9月,北京的覺先和尚在宣武門的觀音寺設立了「佛教公立民小學堂」,分初等科、高等科, 共有學生40 多人。

光緒三十一年(1905)年於北京成立的中國佛教學務總公所,是近代中國第一個具有現代意義的佛教組織和教育機構,其成立與近代高僧覺先有密切關係。

覺先,湖北襄陽人,大約生於清同治六年(1867),少年出家,因目睹佛教衰敗,廟產興學之風盛行,「慨然以改革佛教,挽救時運為己任」,光緒三十年(1904)春,東渡日本,悉心考察日本各宗派寺院、教育及社會救濟事業等,與水野梅曉、大谷光瑞等相往還。覺先回北京後,於1905 年8 月向總理學務處稟請設立中國佛教學務總公所,並集款開辦學校及工藝院等,得到了學務處的贊同。學務處的批示稱:

「該僧覺先知我佛教之衰,皆由僧人無學,詢為知本之論。該僧等擬於京師設立中國佛教總公所,推諸各省,由各寺住持公選有德僧人興辦學校事務,志願宏大,殊堪嘉許。據擬簡章各條,於設立學習之外,並設立貧民工藝院,如從此著力,尤能造福地方,立見實效。惟辦事必臻妥善周密,方能逐漸推行。應將詳細章程妥擬呈閱,所有選派監督一節,俟辦有端緒,再行稟候酌奪云云。」

與此同時,覺先還將南下窪龍泉寺公款提撥二萬元,用於創辦普通學堂。覺先創辦中國佛教學務總公所,得到了北京各大寺院住持的支持,總公所的僧長為光明寺住持東山,發起人除覺先外,還有廣善寺達遠、廣化寺靈山、慈因寺吉安、龍泉寺道興等。

1905年11月11日,學務公所開辦的初等民小學堂在宣武門內西城根象來街路北某官宅開學,有學生50名,所有一切學費及學生午飯,均由僧等妥善捐入,概不收取學生資費。

中國佛教學務總公所成立以後,在覺先的大力推動下,浙江佛教學務公所、寧波佛教學務公所、奉天佛教學務公所等相繼成立。浙江佛教學務公所成立於1906年6月,其成立過程頗費周折。

1905年8月,京師廣化寺住持靈山等人向總理學務處稟請設立浙江佛教學務公所,擬仿照京師佛教學務公所章程,提倡佛教。浙江官派留學日本法政大學的學生汪希精通佛典,為僧侶所推重,請求派為浙江佛教學務監督。學務處將此申請轉致浙江巡撫聶仲芳,聶委任浙江學務處具體辦理。

1905年10月,浙江學務處在給浙撫覆文中反對設立浙江佛教學務公所,指出寺僧開僧學堂,意在抵制捐款,既然三月初八日朝廷上諭保護廟產,「今既不捐,則僧學堂亦毋庸開辦,有名無實,徒滋流弊」。認為開辦佛教學務,存在諸多窒礙情形,故否決了設立佛教公務所及舉汪希充學務監督的申請。

經過覺先及杭州寺僧的努力,1906年6月,覺先來到杭州宣傳組織佛教學務公所及開辦學堂,得到一些寺廟住持支持,浙江佛教學務公所得以成立當時各報紛紛報導此事。如《東方雜誌》載:「北京僧人覺先遊歷至浙,浙省緇流開會以歡迎之,覺先因曉以欲振佛教必先興學之理,眾大感動,公議設一佛教學務總公所,並仿北京辦法,先設民小學堂二,僧小學堂一,貧民工藝院一,然後逐漸推廣辦理,聞已稟准浙撫立案。」

1906年底,敬安就向寧波知府稟辦佛教學務公所成功,一切事務均遵照北京、浙江佛教公所章程辦理,添設普通僧學及民僧各小學堂。 1906年,奉天錦州府僧眾到京師邀請覺先赴瀋陽,創辦了佛教學務公所,得到了奉天將軍趙爾巽批准立案,附設民僧各小學堂,俟款項充裕準備再設立貧民工藝院。此外,1906年底,上海靜安寺、海潮寺、青龍寺、龍華寺等各寺僧人共同創設上海佛教公會,推舉靜安寺僧會司正生為會長,各寺僧人能守清規並且不失宗派者都可入會。籌集款項設立義務小學堂,教育年幼僧徒和民間子弟。

1906年7月,學部奏准頒布《教育會章程》,要求佛教學務公所改名為僧教育會。學部肯定了佛教學務公所在辦學的成績,認為該所的宗旨意在興辦各種學校,不分僧俗,一律收納。其辦學經費來自各寺捐助,充分顯示了佛門慈善之心,以及幫助提高國民知識得願力,所以應該繼續維持,以收辦學效果。佛教學務總公所改為僧立教育會後,「所立學堂應定名為某寺公立某等學堂,功課一遵定章教授」。從1906年下半年開始,除了上述已經成立的佛教公務所直接改為僧教育會外,各省僧教育總會及各地僧教育會相繼成立,太虛曾於1908年隨寄禪參與寧波及江蘇僧教育會的組織工作,他後來回憶當時僧教育會的情況時說:「浙江之寄禪、松風、華山,江蘇之月霞,北京之覺先等,南北呼應,為當時組設僧教育會而辦學堂之僧領袖。」

各地佛教公務所及僧教育會的成立,其主要目的是抵抗廟產興學運動,自動興學,保護寺產。太虛大師曾總結過清末僧學校的情況,指出:

「夷考吾華佛教辦學,肇自有清光緒三十年間日人水野梅曉於長沙所辦之僧校,蓋念餘年於茲矣。稍後、揚州天寧寺銘廉和尚立普通僧學校。迨光緒三十三年,僧眾惕於民間辦學奪取寺產,在北京由覺先和尚等創設僧教育會,廣立小學,僧俗兼收以為抵制。此種學校,多有遺留至今者,如定海、如皋等處之僧立學校是。亦有中間改為孤兒院者,如寧波是。光緒三十四年,楊仁山居士於金陵建祇園精舍,則旨在互議華梵,及譯華文精論為英文,然旋歸消滅。後江蘇僧教育會復辦初級僧師範學校,亦只曇花一現,未能持久。而此先後成立諸校,除仁山居士所設者外,其動機多在保存寺產,仿照通俗所辦之學校而辦,用圖抵制,絕少以昌明佛教造就僧寶為旨者。故其教學科目,亦多屬普通學校之性質,間或講授佛學,亦僅以點綴,未嘗重視;且多數辦理不久,旋即廢止,故殊少成績可言。」

清末僧學堂的開辦,一般認為始於光緒三十年(1904)日人水野梅曉於長沙開福寺創辦僧學堂,雖然長沙僧學堂得到了笠雲等僧人的支持,但畢竟不屬於中國僧人獨立創辦的僧學堂,因為在此之前日本凈土真宗已於南京等地創辦過僧學校。真正意義上的中國僧教育的興起,始於佛教公務所和僧教育會成立以後所創立的僧學堂,其中影響最大的,當屬揚州普通學堂、祇桓精舍以及南京僧師範學校等。

廟產興學運動使寺院僧尼陷於了巨大的恐慌,但是也促使佛教界中部分有識之士及高僧大德認識到僧團衰敗的原因,最根本的在於保守傳統教育落後而導致僧才匱乏,佛教難以適應時代,在國家和社會發展中發揮應有的積極作用,由此提出要在時代大變革的進程中奮起革新,創辦新式僧教育機構和學院,從這一角度看,廟產興學又在客觀上推動了佛教的現代化轉換,促成了佛教在社會轉型中的新生。

作者簡介:

紀華傳,哲學博士,研究員,中國社會科學院世界宗教研究所佛教研究室副主任,中國社會科學院佛教研究中心副主任兼秘書長,中國社會科學院研究生院教授、研究生導師。

原文網址:https://read01.com/d0kyN3.html

千年古寺住持竟是殺人犯遭逮 發現擁妻兒、逾億資產、豪車

分享千年古寺住持竟是殺人犯遭逮 發現擁妻兒、逾億資產、豪車到Facebook 分享千年古寺住持竟是殺人犯遭逮 發現擁妻兒、逾億資產、豪車到Line 分享千年古寺住持竟是殺人犯遭逮 發現擁妻兒、逾億資產、豪車到Google+

福建千年西隱寺(圖)住持釋真機22年前犯下殺罪遭逮。(圖擷取自網路)

2017-12-14 10:28

〔即時新聞/綜合報導〕中國福建千年古剎莆田楓亭西隱寺住持釋真機法師,在上個月遭到警方逮捕,原因是警方查到他在22年前犯下殺人罪之後逃亡被通緝,躲進寺廟出家為僧,期間還跟一名女尼「結婚」生兒育女,日前當局查封他的財產發現,他以「高僧」之名斂財數千萬人民幣(近億台幣),坐擁豪宅名車。

《星島日報》報導,本名劉某獻的釋真機,在1995年到天津打工時,跟廠長妻有染,刺死廠長後逃亡,輾轉逃到福建莆田,用假名到仙游縣楓亭西隱寺出家,獲得老住持的喜愛,2004年老住持去世,接任西隱寺住持至今;在當地,釋真機經常開著一輛接近報廢的小轎車代步,生活似是簡樸。

一直到上個月初,當地村民覺得釋真機的行為異常,似有妻兒,經警方調查,才發現他就是殺人通緝犯劉某獻,並用真名登記結婚,生下兒女,並在福州、廈門和莆田市區購買了多套房產、豪車,且在廈門跟人合股開文化傳媒公司,其妻購買了價值百萬元的豪車,並投資千萬元在廈門和他人合股開了一家文化傳媒公司。不過,釋真機本人在楓亭本地異常低調,經常開著一輛接近報廢的小轎車出入。

原本香火鼎盛的西隱寺,所有財產遭到當局沒收,眾多僧人離去,現在變得冷冷清清。

驚呆!殺手成古寺住持 勾引尼姑私奔(組圖)

文章來源: 北京時間 於 2017-12-12 20:09:53 - 新聞取自各大新聞媒體,新聞內容並不代表本網立場!

打印本新聞 (被閱讀 35851 次)

原標題:遁入古寺的殺手住持和他的黑白人生:娶妻生子還斂財千萬

千年古刹楓亭西隱寺微信公眾號的信息更新,定格在了2017年11月17日,停更的原因是,該寺喪失了作為宗教活動場所的資格。

誰也不會想到,這座始建於宋淳祐五年(公元1245年),一度香火鼎盛、僧人雲集的千年古刹,竟因為住持出家前殺人潛逃、出家後勾引尼姑私奔並與之成婚生兒育女,而被當地民族宗教局收回了宗教活動場所登記證。

11月29日,福建省莆田市仙遊縣公安局對外通報,該局破獲一起22年前的故意殺人案,案犯是楓亭西隱寺住持釋真機。

凶犯為僧

楓亭鎮隸屬福建省莆田市仙遊縣,位於湄洲灣海岸線中心區域,自古即是閩中沿海商貿重鎮,暨今亦是當地交通要鎮、中樞紐帶,水陸交通十分便捷。山頭村是位於該鎮西南山區的一個偏僻村莊,距離鎮中心約10公裏。在該村最高處的玳瑁山之巔,有一座名叫西隱寺的小寺,寺院雖小,卻風景秀麗、曆史悠久。這座始建於宋淳祐五年(公元1245年)的山區小廟,背靠高聳入雲的玳瑁山,麵朝碧波蕩漾的紅星水庫,四麵群山環繞,山朝水聚、清靜莊嚴,素有西隱慈航之稱。

肇始於21年前的一樁善行往事,毀掉了這座千年古刹的名聲。

今年七十有餘的山頭村村民吳某記得,1996年春節前,一個操著北方口音、身材高大、衣衫破舊的年輕人在村裏四處遊蕩,詢問附近山上是否有寺廟,自稱看破紅塵、要出家為僧。看在年輕人態度謙卑的份上,吳某將位於村西玳瑁山山頂的西隱寺指給了他。

不久後,吳某看到這個年輕人下山采購生活用品,詢問得知其已被西隱寺住持明修法師收留,為其剃度並賜法名“真機”。但隨後幾年,吳某未曾看到釋真機,直到七八年前再見時,其已是西隱寺當家住持,為吳某送來了過年的慰問品。

在從西隱寺消失的這段時間,年輕人被派到位於福建省福清市的禪宗祖庭萬福寺學習。12月8日,萬福寺僧人釋傳來和居士黃清風告訴記者,釋真機於二十多年前來到萬福寺,來寺後深得住持信賴,不久即派其到廣東省佛學院學習,學成歸寺就“當了小領導”,後又擔任該市彌勒岩瑞岩寺住持,直到明修法師圓寂後返回西隱寺擔任住持。

山頭村村民吳某、萬福寺僧人釋傳來、居士黃清風不曾料到,態度謙卑、待人和善、年少有為的真機法師,竟是潛逃22年之久的殺人犯劉某獻。

據警方通報,1995年3月,時年19歲的劉某獻在天津打工期間,因懷疑妻子和廠長私通,一怒之下竟將廠長殺害,潛逃到海南打工,而後四處流浪,直到1996年底跑到位於海邊楓亭鎮的偏僻村莊山頭村西隱寺落發為僧,以躲避公安機關抓捕。

12月8日,與釋真機相熟的山頭村村民吳某輝告訴記者,釋真機公開示人的俗家姓名為孫小傑,“是福清的身份證”。據此推算,殺人犯劉某獻應是在福清時漂白身份,變成了孫小傑。

尼姑私奔

時光回到1982年,俗名郭四妹的山頭村尼姑堂當家尼姑一日早起開門時發現,門前放著一個包裹,包裹裏邊是一個熟睡中的女嬰。

作為山頭村人,郭四妹知道,當地素有重男輕女的習俗,這一定是為免交計劃生育罰款而被父母遺棄的女嬰。在郭四妹將女嬰收養後進一步得知,這個女嬰是同村同族郭某家的女兒,被放到尼姑堂門口時已經兩歲。

靠著耕種幾畝薄田和四處化緣,郭四妹將女嬰撫養了下來。上幼兒園、讀小學,女嬰不僅逐漸長大,出落成了漂亮的大姑娘,而且教育也沒有落下。

尼姑堂長大的女嬰自然是落發為尼。20歲時,郭四妹又把她送到福安市的佛教中學讀中學,中學畢業後,她一舉考上廣東佛學院,讀了佛教本科。

然而,由於常年外出讀書、僅在假期時返回尼姑堂,在女嬰最重要的成年階段,郭四妹與其相處的時間少了很多,加之文化程度相差較大,對於女嬰在外麵的生活及其思想變化,郭四妹並未能及時掌握。

2005年的歲末年終,一個深夜,時年25歲、本科剛讀一年半的女尼帶著自己的行李不告而別。次日早晨,不見其來問安的郭四妹到其居室察看時,發現已經人去房空,人和行李一塊兒不見了蹤影。

此後,郭四妹四處打聽,未能獲知該女尼下落,該女尼也從未返回探望郭四妹。數年後,郭四妹從村民口中得知,該女尼當時是在釋真機的接應下離開山頭村,輾轉定居廈門。

對於郭四妹的說法,前述與釋真機相熟的山頭村村民吳某輝、陳某等多人均予以證實。

低調成婚

郭四妹記得,該女尼私奔後不久,身為村隊長(即村民小組長)的女尼舅舅找到她,以統一更換戶口本的名義從她手中拿走了戶口本,但歸還時,該女尼的戶口頁就不見了,她從當地公安機關打聽得知,該女尼的戶口已被遷走。

一手撫養大的女嬰不告而別、與人私奔,戶口又被其舅舅以欺騙的手段遷走,郭四妹傷心至極,將屋中與其有關的痕跡統統銷毀、片紙未留。

按照警方的通報,該女尼私奔後還俗,與仍為僧人的釋真機辦理了結婚手續,生下了一男一女兩個孩子。

或是為了解決出家人不得結婚的問題,釋真機竟鋌而走險,用其真實身份辦理了結婚證,並在2012年以夫妻投靠的名義由河南遷入莆田市城廂區。

世上沒有不透風的牆,圍繞著釋真機的種種說法,在山頭村廣泛流傳。12月7日,山頭村村民陳某告訴記者,早在七八年前,山頭村就流傳著釋真機曾殺過人的說法,而關於其勾引尼姑私奔並與之結婚生子的事情,也引來了廣泛的議論。

也許是為了贖免自身的罪行,也許僅僅是為了平息村民的議論。陳某稱,在返回山頭村擔任西隱寺住持後,釋真機廣做善事,開學時為貧困學生代交學雜費,過年時為孤寡老人送上慰問品,還出資修建了村中通往山頂的水泥路。

至於釋真機的資金來源,仙遊警方在通報中給出了答案:四處遊走假稱法力無邊、武藝高強,騙得很多廣東人的信賴,大舉斂財,在福州、廈門和莆田連續買了價值幾千萬的多套房產,為其妻子購買百萬豪車,並出資千萬在廈門和別人合股開了一家文化傳媒公司。

但在山頭村,釋真機刻意保持著低調,出入寺廟時常常開著一輛接近報廢的廣東東莞牌照的馬自達小轎車,並不與村民過多接觸,做善事也不讓他人拍照,更不與警方直接接觸。

東窗事發

或是因為當年鋌而走險辦理結婚證露出了馬腳,在今年11月初的一次造訪排查中,釋真機被縣公安局刑偵大隊兩搶違法偵查隊的老刑偵林智杉“盯上了”。釋真機身為和尚卻和女尼成婚並生育兩個孩子的“傳奇”,讓熟諳法律的林智杉感覺到了反常。

隨後,當地民警以例行訪問的名義,從釋真機妻子處察看了兩人的結婚證,發現上麵釋真機的名字並非登記在公安機關的孫小傑,而是劉某獻。辦案民警進一步比對了曆年在逃人員的信息,發現劉某獻是天津警方公布的一起發生在1995年3月的故意殺人案在逃犯罪嫌疑人,而劉某獻的相貌與釋真機也非常相似。

為免打草驚蛇,警方並未直接傳喚釋真機,而是派民警在11月15日喬裝打扮成香客,悄悄取走釋真機放在寺中晾曬的鞋子,比對發現,釋真機的DNA與劉某獻父母的DNA一致。至此,警方最終確定釋真機就是22年前殺人後潛逃的劉某獻。

11月23日,從外地返回西隱寺的釋真機,在寺外約600米處的電線杆旁維修線路時,被得知消息趕來的便衣民警一舉抓獲。審訊時,釋真機很快就承認了自己就是劉某獻,並對當年殺人潛逃的犯罪事實供認不諱。

數日後,趕赴仙遊的天津警方將釋真機押解回津。獲知這一消息的仙遊縣民族宗教局,則收回了西隱寺的宗教活動場所登記證,並與佛教協會成立了聯合調查組開展進一步調查。一度聚集了數十名僧人的西隱寺,如今隻剩暫無去處的兩人。

驚呆!殺手成古寺住持 勾引尼姑私奔(組圖) | www.wenxuecity.com - https://goo.gl/mrmMoK

殺人犯古寺當住持 誘尼姑生子斂財千萬

2017-12-13 22:55中國

網圖

1/1 網圖

福建千年古剎莆田楓亭西隱寺近日被當局沒收宗教場所證,本來香火鼎盛、僧人雲集的古寺現在變得冷冷清清,因該寺住持釋真機法師上月底被警方逮捕,原來他竟是22年前天津警方通緝的一名殺人犯。不僅如此,他出家為僧後,還和一名女尼「結婚」生兒育女,被捕前他還利用其「高僧」身分斂財數千萬元人民幣,擁有豪宅豪車。

莆田警方上月29日對外通報,釋真機原名劉某獻,河南人,1995年在天津打工時,疑妻子和工廠廠長有私情,將廠長刺死後外逃,當時年僅19歲。他先逃到海南打工,96年底來到莆田,用假名孫小傑到仙游縣楓亭西隱寺出家。該寺老住持很喜歡他,派他到廣東及福建多所寺廟進修,04年老住持去世,他擔任西隱寺住持至今。

上月初,警方獲得莆田村民舉報,指釋真機有妻子還有兒女,行為異常。警方調查,證實他是殺人逃犯劉某獻,為了和妻子有合法婚姻關係,竟用了原來真名登記結婚,而這名妻子本是一名尼姑。

警方稱,釋真機平時很少住在寺中,多在外地游走斂財。其在福州、廈門和莆田市區購買了多套房產,價值數千萬元。其妻購買了價值百萬元的豪車,並投資千萬元在廈門和他人合股開了一家文化傳媒公司。不過,釋真機本人在楓亭本地異常低調,經常開著一輛接近報廢的小轎車出入

枫亭西隐寺_百度百科 - https://goo.gl/87ejWb

殺人犯變「高僧」 誘比丘尼生子斂財

分享留言列印

A-A+

2017-12-14 10:38聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

殺人犯劉某獻,在西隱寺被賜名「釋真機」,後來成為住持。(百度百科照片)

殺人犯劉某獻,在西隱寺被賜名「釋真機」,後來成為住持。(百度百科照片)

福建千年古剎莆田楓亭西隱寺近日被當局沒收宗教場所證,本來香火鼎盛、僧人雲集的古寺變得冷冷清清,該寺住持釋真機上月底被警方逮捕,原來他竟是二十二年前天津警方通緝的一名殺人犯。不僅如此,他出家為僧後,還和一名比丘尼「結婚」生兒育女,被捕前他利用其「高僧」身份斂財數千萬元人民幣,擁有豪宅豪車。

11月29日,福建省莆田市仙遊縣公安局對外通報,該局破獲一起22年前的故意殺人案,案犯是楓亭西隱寺住持釋真機。

1996年春節前,一個操著北方口音、身材高大、衣衫破舊的年輕人在村裡四處遊蕩,詢問附近山上是否有寺廟,自稱看破紅塵、要出家為僧。村民將位於村西玳瑁山山頂的西隱寺指給了他。

年輕人被西隱寺住持明修法師收留,為其剃度並賜法名「真機」,後曾派到福清夢福寺和廣東佛學院學習。再過七八年,其已是西隱寺當家住持。

據香港文匯網,1995年3月,時年19歲的劉某獻在天津打工期間,因懷疑妻子和廠長私通,一怒之下竟將廠長殺害,潛逃到海南打工,而後四處流浪,直到1996年底跑到西隱寺落髮為僧,以躲避公安機關抓捕。

按照警方的通報,釋真機誘拐在廣東佛學院二年級就讀的女尼私奔後還俗,並以孫小傑名義與她辦理了結婚手續,生下了一男一女兩個孩子。

世上沒有不透風的牆,圍繞著釋真機的種種說法。也許是為了贖免自身的罪行,也許僅僅是為了平息村民的議論。陳某稱,在返回山頭村擔任西隱寺住持後,釋真機廣做善事,開學時為貧困學生代交學雜費,過年時為孤寡老人送上慰問品,還出資修建了村中通往山頂的水泥路。

至於釋真機的資金來源,仙遊警方在通報中稱:四處遊走假稱法力無邊、武藝高強,騙得很多廣東人的信賴,大舉斂財,在福州、廈門和莆田連續買了價值幾千萬的多套房產,為其妻子購買百萬豪車,並出資千萬在廈門和別人合股開了一家文化傳媒公司。

隨後,當地民警以例行訪問的名義,從釋真機妻子處察看了兩人的結婚證,發現上面釋真機的名字並非登記在公安機關的孫小傑,而是劉某獻。辦案民警進一步比對了歷年在逃人員的信息,發現劉某獻是天津警方公佈的一起發生在1995年3月的故意殺人案在逃犯罪嫌疑人,而劉某獻的相貌與釋真機也非常相似。

為免打草驚蛇,警方並未直接傳喚釋真機,而是派民警在11月15日喬裝打扮成香客,悄悄取走釋真機放在寺中晾曬的鞋子,比對發現,釋真機的DNA與劉某獻父母的DNA一致。至此,警方最終確定釋真機就是22年前殺人後潛逃的劉某獻。

11月23日,從外地返回西隱寺的釋真機,在寺外約600米處的電線桿旁維修線路時,被得知消息趕來的便衣民警一舉抓獲。審訊時,釋真機很快就承認了自己就是劉某獻,並對當年殺人潛逃的犯罪事實供認不諱。

殺人犯劉某獻躲在千年古剎西隱寺,成為住持後,搖身一變成高僧。(星島日報照片)

殺人犯劉某獻躲在千年古剎西隱寺,成為住持後,搖身一變成高僧。(星島日報照片)

留言列表

留言列表