腓特烈二世(德語:Friedrich II von Preußen, der Große,1712年1月24日-1786年8月17日),史稱腓特烈大帝。普魯士國王(1740年5月31日-1786年8月17日在位),軍事家,政治家,作家及作曲家。

語錄

沒有任何東西可以改變我內心的靈魂,我將照著自己認定的直線走,並且做出我認為是正確光榮的事情。

我是這個國家的第一公僕。

即使遇到狂風暴雨,隨時有顛覆的危機,我仍要想得、活得、死得像個國王的樣子。

頭銜只是傻瓜的裝飾品,偉人不需要什麼,名字就夠了。

屠夫為人類的需求而殺生,但他並不以殺生為樂;獵人為了娛樂而殺生,故其等級應在屠夫之下。

上帝創造了驢子、柱子和國王來承擔起世界上的各種負荷。

對王公貴族而言,好運帶來的損害較不幸所帶來的更為嚴重,前者回使他們陶醉其中,而後者則使他們戒慎恐懼。

身為領袖必須有野心,但此野心必須是睿智、穩健,而且以理性為基礎。

對每一個國家而言,不管是大國還是小國,生存的基本法則就是擴張。

一個君主真正的信仰應該是他的興趣和光榮。

世界上最可希翼的,是平靜的生活。

我的人民和我已經達成協議:他們說他們喜歡的,而我做我喜歡的。

談判沒有武力做後盾就像作曲沒有樂器一樣,達不到好的效果。

沒有懶人戴的皇冠。

無論我說什麼,都要做出僅以百姓福祉為念的樣子。

把偏見從門口趕出去,它還會從窗口溜進來。

吾到彼處,方能無憂。

縱然行事方式各異,但人人都是可到天堂的。

我很不高興,那些在柏林吃上官司的窮人,處境是如此艱難。還有他們動輒就會被拘捕,比如來自東普魯士的雅各布•特雷赫,他因為一單訴訟而要在柏林逗留,警察就將他逮捕了。後來我讓警察釋放了他。我想清楚的告訴你們,在我的眼中,一個窮困的農民和一個最顯赫的公爵或一個最有錢的貴族沒有絲毫高低之別。法律面前人人平等!

一旦戰鬥打響,我下出擊命令後,如果騎兵中有誰在衝鋒中躊躇不前,戰鬥結束後我得叫他滾下馬鞍,充任後備部隊。如果戰鬥打響後步兵中有誰表現猶豫不決,甚至膽怯得提不起軍刀,我就叫人撕去他軍服上的花飾。先生們,再見!用不了多久,我們要麼在勝利中相會,要麼就此永別!

戰爭中的一條永遠的公理是:確保你自己的側翼和後方,而儘量設法迂迴敵人的側翼和後方。

如果毫無理由地讓士兵流血,這是非人道的屠殺。

我們注意力的目標,應該是敵人的軍隊。

黎明之前,黑暗最深。

我只有一個要求,見到我時給我讓個道兒就行了

傳統並非保留灰燼,而是照料火焰

腓特烈二世 (普魯士) - 維基語錄,自由的名人名言錄 https://bit.ly/3fXg3LL

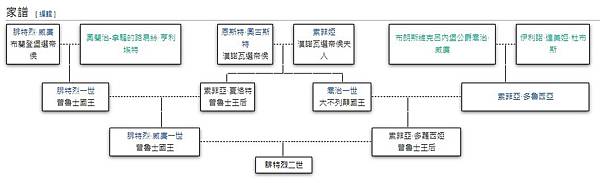

腓特烈二世(德語:Friedrich II von Preußen, der Große,1712年1月24日-1786年8月17日),史稱腓特烈大帝。普魯士國王(1740年5月31日-1786年8月17日在位),軍事家,政治家,作家及作曲家。統治時期普魯士軍力大規模發展,領土大舉擴張,文化藝術得到贊助和支持,「德意志啟蒙運動」得以開展。其使普魯士在歐洲大陸取得大國地位,並在德意志內部取得霸權,向以普魯士為中心武力統一德意志的道路邁出第一步。腓特烈二世是歐洲歷史上最偉大的名將之一,也是歐洲「開明專制」君主的代表人物,並且為啟蒙運動時期的文化名人,在政治、經濟、哲學、法律、音樂等諸多方面都頗有建樹,為啟蒙運動一大重要人物。

腓特烈二世 (普魯士) - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/37qFzoO

早年生活

年輕時代的腓特烈二世

腓特烈在他的父親「士兵國王」腓特烈·威廉一世嚴格和軍事式的教育下長大。受其母親影響,其喜好文學藝術和法國文化,並一再與鄙視法國文藝的父王發生衝突。1730年,為反抗其父強加的婚姻,他嘗試和朋友漢斯·赫爾曼·馮·卡特逃往英國,但以失敗告終。他們被囚禁在現在德波邊境的小鎮昆斯特林(德語:Küstrin),然後國王殺了卡特。

隨著國王一再受到親奧勢力(如Friedrich Wilhelm von Grumbkow、Jacob Paul von Gundling等人)的壓力,腓特烈在其影響下,不情願地和伊麗莎白·克莉絲汀成婚,後者是奧地利哈布斯堡家族皇后(查理六世皇帝的妻子)的堂妹,這次婚姻使得腓特烈與查理六世,帝俄的皇儲阿列克謝(彼得一世長子)成為連襟。婚後兩人感情不睦,並未誕下任何子女。腓特烈基本上和她分居,只在節慶場合一同出現。但腓特烈在其父臨終前答應不會對伊麗莎白不忠。在萊茵斯堡(Rheinsberg)的四年(1736–1740)可能是這對伉儷最幸福的日子了,但這究竟是真的,還是只是做給他那多疑的父親的一齣戲,目前尚沒有定論。

腓特烈同時和彼得·卡爾·克里斯多福·馮·克斯(德語:Peter Karl Christoph von Keith)和漢斯·卡爾·馮·溫特菲爾德(德語:Hans Karl von Winterfeldt)有著親密的友誼。他對女性比較疏遠,希望在女性身上也看到他在男性那看到的勃勃生機。在他身後作的屍檢並未發現他患有性病或畸形。因爲他的醫生Johann Georg Zimmermann透露,腓特烈大婚之前曾感染性病。而難得的幾位受腓特烈青睞的女性,都是些所謂的「女大地主」卡羅琳和葉卡捷琳娜大帝,他還給她們寫過詩,保持著書信來往。

轉變與成熟

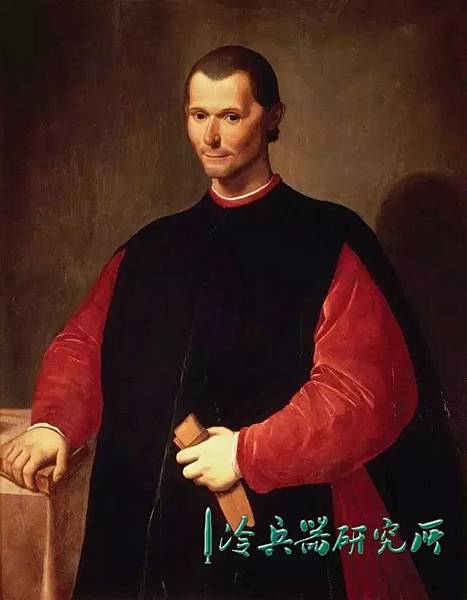

卡特死後,腓特烈性格開始轉變。在向父王道歉並得到寬恕後被從監獄釋放。作為交換,其父不再干涉其愛好與研究。之後被勒令進行軍事和政治學習,並於1736年派駐萊茵斯堡(Rheinsberg)任總督及駐軍的軍團長。在波蘭王位繼承戰爭中其父參加了奧地利一方,腓特烈則在萊茵河戰役期間被派出赴當時歐洲第一名將歐根親王身邊見習軍事。很難說腓特烈在那短短的一段時間真就能從歐根親王那裏學到些什麼本領,但是歐根確實曾經盛讚腓特烈在戰場上的冷靜態度,而年輕的腓特烈倒是對老邁年高的歐根親王印象不深。1740年初,腓特烈寫下了其第一部著作《反馬基維利》(Anti-Macchiavell),批評了權術大師馬基維利,標誌著腓特烈政治思想的成熟。

繼任普魯士國王

腓特烈二世塑像

外交與戰爭

腓特烈在1740年6月1日(其父逝世的翌日)登基,年方28歲。受法國啟蒙哲學思想薰陶的腓特烈二世甫一繼位,就被當時人們認為將是一位善於思考、敢於打破專制統治的開明國王,甚至可能偏於文弱。的確,他一上臺,就解散了父親的普魯士巨人擲彈兵團(留一個中隊作儀仗護衛),而且下令禁止軍中體罰士兵(這個命令後來在戰爭中撤銷),同時採取開放言論自由、分派糧食給市民、禁止刑訊的措施。但是腓特烈擁有祖、父遺留下來的精良軍隊和充足國庫,本人對戰爭也不是生手。最重要的是,腓特烈登基不久,就出現了普魯士擴張的良機——奧地利王位繼承戰爭,其立即打破人們的固有印象,積極發動並參加戰爭。

1739年,奧地利帝國方才結束對鄂圖曼土耳其帝國的戰爭,所産生的外交破綻,剛好爲普魯士所利用。通過這場戰爭,自然資源匱乏的普魯士贏得了一塊極具經濟價值的西里西亞地區,同時爲普魯士賺得了一條易守難攻的邊界線。在這次戰爭,腓特烈二世和陸軍元帥什未林的庫特·克里斯多夫伯爵爲普魯士贏得了西里西亞。在第二次西里西亞戰爭中他成功保衛了這一地區。這場戰爭,普魯士沒有全程參與,只打了一前一後兩段,全都是為了吞併奧地利的西里西亞省,對於普魯士來說,就稱為第一次西里西亞戰爭和第二次西里西亞戰爭,所以這兩場戰爭,實際都是奧地利王位繼承戰中的一部分。同時在這場戰爭中,腓特烈初次親身領軍,在幾次戰役中展露了他的軍事才華。

儘管奧地利王位繼承戰到1748年才正式結束,腓特烈的普魯士王國卻是從1745年就退出戰爭,作壁上觀。從此到1756年七年戰爭爆發,腓特烈贏得十年的和平建設時期。西里西亞是紡織工業中心,德意志最為富庶的省份之一,每年的稅收要占整個普魯士稅入的1/4。在這十年裏,腓特烈整軍經武,發展經濟,為後來的七年戰爭作好準備。

1750年代普魯士的外交形勢越來越嚴峻。首先腓特烈與英國交好,締結《白廳條約》,保證英王在德意志的漢諾威領土不受侵犯,並以武力「對付侵犯德意志領土完整的任何國家」,大大觸怒了與英國爭奪海外殖民地的法國。而奧地利女皇瑪麗婭·特蕾西婭和她的首相柯尼次(Kaunitz)成功地聯合俄國女沙皇伊莉莎白·彼得羅芙娜,和法王路易十五(史學家將法奧結盟稱為外交革命),漸漸給普魯士的脖子套上外交絞索,積極準備收復西里西亞。1756年,腓特烈看到形勢日益嚴重,決定與其坐等戰爭降臨,不如對奧地利發動先發制人的打擊。七年戰爭由此展開。他的部隊首先打進了在這場紛爭中與奧地利結盟的薩克森王國。之後普魯士同時和三個鄰邦大國作戰,就是奧地利、法國和俄羅斯帝國,(這三國在奧地利外相柯尼次的發起下組成了聯盟)。當時普魯士和聯盟的軍隊人數比爲1:3,人口數之比更達1:20。經過7年大戰,幾次面臨亡國邊緣,腓特烈終於因為布蘭登堡王室的奇蹟,保住了西里西亞;他個人也獲得軍事史上永世的不朽英名,贏得了「大帝」的稱號,更樹立了「軍事天才」的個人榮譽。普魯士亦一躍成爲歐洲五巨頭(其餘四國為奧地利、法國、英國和俄國)之一。在伏爾泰和米拉波等人的見證下,他在這群雄爭霸的年代創建了當時最現代化的國家。

1772年,在他的倡導下,波蘭被第一次瓜分。當時奧地利和1764年新近與普魯士結盟的俄羅斯處於武裝衝突邊緣。爲了自身利益,腓特烈二世用波蘭的土地去滿足兩國對土地的欲望。普魯士武力兼併了所謂的波蘭-普魯士,即是西普魯士。從此他自稱爲腓特烈二世,普魯士之國王(König von Preußen),而不是像其兩屆前任,稱自己爲普魯士裏的國王(König in Preußen)。在腓特烈晚年,他曾發動過巴伐利亞王位繼承戰爭,使得了奧地利皇帝約瑟夫一世的企圖沒有得到成功,就是以比利時去換取巴伐利亞的大部分。奧地利的這個計劃導致了普魯士組成君主聯盟(1785年)。

內政與改革

在內政方面,他推行了農業改革(馬鈴薯)、軍事改革、教育改革、法律改革,在Drömling和Oderbruch實施排水工程,廢除了刑訊還建立了廉潔高效的公務員制度。他的名言是「我是這個國家的第一公僕。」他對法律的發展貢獻良多。另外,當時普魯士的人民可以通過上書或求見的方式向國王求助。腓特烈二世在他的準則「國王是國家的第一公僕」下竭力避免封建制度的流弊。對此他對自己手下的官員非常不信任,他深深感到等級觀念會作祟。

“ 我很不高興,那些在柏林吃上官司的窮人,處境是如此艱難。還有他們動輒就會被拘捕,比如來自東普魯士的雅各·特雷赫,他因爲一場官司而要在柏林逗留,警察就將他逮捕了。後來我讓警察釋放了他。我想清楚的告訴你們,在我的眼中,一個窮困的農民和一個最顯赫的公爵或一個最富裕的貴族沒有絲毫高低之別。法律之前人人平等!

———腓特烈二世於公元1777年,致司法部部長的信[來源請求]

”

腓特烈二世「法律之前人人平等」的原則,是他當政時期的特色。他對移民和小宗教信徒(如胡格諾教徒,天主教徒)採取寬容開放政策,鼓勵宗教自由,也是他內政的特色之一。在柏林的弗里德里克花園(Forum Fridericianum)裏,一座新教教堂和一座天主教教堂並排而立,可算得上18世紀獨一無二的景致。腓特烈甚至說過如果土耳其人到柏林定居,可為他們修建清真寺,後來還說:「縱然各行各路,但人人都有機會升上天國!」(「Jeder soll nach seiner Façon selig werden」)。但是對猶太人,腓特烈二世卻是一字不漏的繼承了其前任各君王的政策,一面歧視,一面利用,一方面歡迎猶太人移居普魯士,甚至建立了猶太區安置他們,並資助「猶太啟蒙運動」代表人物摩西·孟德爾頌活動;另一方面又頒布種種嚴格法令規管,如1750年修訂後的總特權條例(Revidiertes General-Privileg,1750), 1763年的猶太瓷器法規(Judenporzellanverordnung,1763)。普魯士是歐洲第一個享有有限出版自由的君主國。在這位國王的統治下,同性戀者並不會受到迫害。

腓特烈二世希望徹底廢除農奴制,但在地主的強烈反對下失敗,僅在國王的屬地上逐步實行,腓特烈二世在新開闢的地區裏建立小鎮和農村,讓有自由身份的農民入住。當出於國務原因而需要延長農奴合同的時候,這些幫工,雇農和女僕會被問情況及待遇,腓特烈二世會把受到不公待遇的雇農,改屬到管理有方的僱主。

在腓特烈二世統治時期,延續其父的教育政策,普魯士興建了數以百計的學校。但鄉村學校為普魯士軍事擴張服務,其師資來源多為退伍軍人,素質良莠不齊,只能培養出具有讀寫能力的國民。但無論如何,腓特烈二世掃除文盲有極大的成就,普魯士成為人類歷史上第一個普及全民教育的國家(1763年)。

腓特烈二世和伏爾泰有書信來往並且曾在波茨坦會面過。他自己寫有大量法文著作,是18世紀影響很大的一位作家。他1740年寫下的《反馬基維利》在歐洲非常有名。在書中,他用批評,進步的角度去分析了馬基維利的國家政治觀點。廣爲流傳的無憂宮磨坊主傳說被視爲腓特烈二世對法律的一次較量。事實上,磨坊主Vogel確實因此起訴國王,國王給予其權利並從1781年豁免了他的租金。但此後該磨坊因倒塌而被拆除,而今天所謂歷史上的無憂宮磨坊其實是由荷蘭移民家庭van der Bosch修建的一座三層的頂樓荷蘭式風磨。在威廉一世(1871年成為德國皇帝)1861年成為普魯士國王時,他宣布該磨坊成為紀念物,並且作為免費參觀的博物館。1883年一個機翼出現損壞,結果整個風車被更換一新。

腓特烈當政時期,普魯士各方面人才開始陸續出現,如洪堡兄弟、施泰因、哈登堡等,為普魯士19世紀初的改革奠定人才基礎。

在腓特烈二世的晚年,雖然內政與經濟都因為他的勤奮治理而蒸蒸日上,但是人民卻失去對國王的愛戴。人民雖然畏懼這位戰場英雄,卻背地裡嘲笑他是個「終日磨麥」的老頭。人民承受極端的沈重稅負而苦悶不已(連賣藝討生活的街頭藝人也被課稅),重稅讓腓特烈二世保有強大的常備軍(16萬人),同時也使他大失民心。一位英國大使曾對腓特烈晚年的新稅制評論說:「新的抽稅方法不只抽走了人民的金錢,實際上更抽走了人民對國王的感情」。[1]

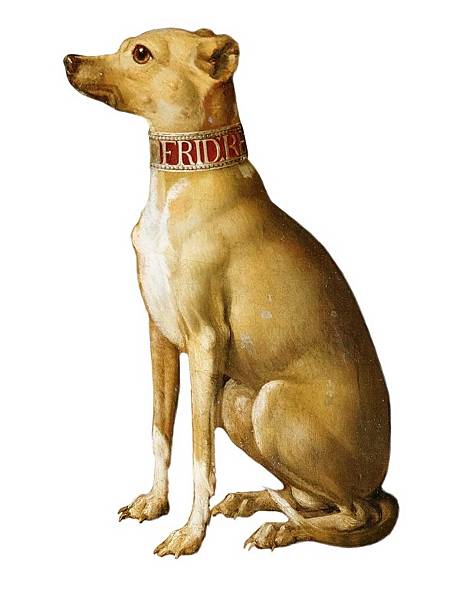

逝世

1786年8月17日,腓特烈二世於無憂宮中在他的沙發椅上安詳辭世,享壽七十四歲。他身後無子,由侄子繼承,就是腓特烈·威廉二世。這時距離法國大革命僅有3年。他的意願是在無憂宮露臺他的愛犬旁下葬,但他的繼任,也是他的侄子卻將他葬在了波茨坦格列森教堂(Potsdam Garrison Church)的地下墓室裏。1944年他棺材被移往馬堡的伊麗莎白教堂。直到1952年才在路易·斐迪南的發起下被遷到霍亨索倫城堡 。但直到兩德統一後1991年8月17日,這位國王才到了他想到的地方,在他生前已建好的墓穴下安身。他的話:「吾到彼處,方能無憂。」(「Quand je suis là, je suis sans souci.」)這位思想自由的共濟會員在教堂裏尋不得安寧。他願意離自己的愛犬更近一些。

人們在瓦爾哈拉神殿爲他塑半身像以作紀念。在他過身後人們樹立很多紀念碑,最有名的是在柏林菩提樹下大街腓特烈大帝騎馬像。二戰時塑像倖存,並在東德時期重建。

評價

軍事天才

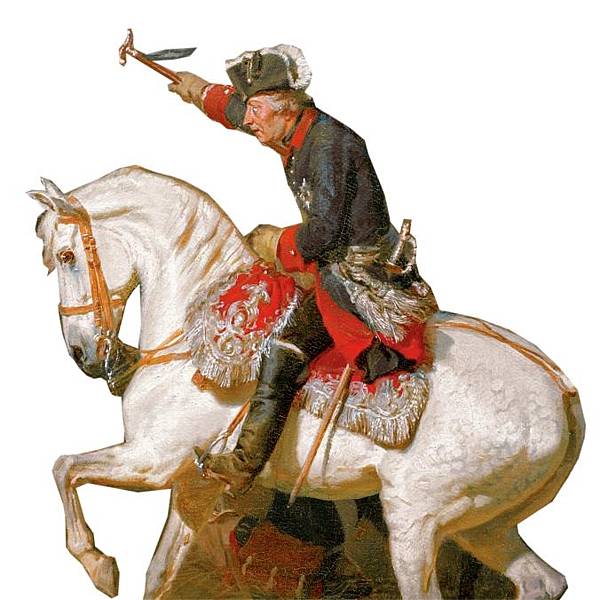

Antoine Pesne - Friedrich II. als Feldherr (1745).jpg

即使忽略他作爲政治家的作爲和他對立法所做的貢獻,單憑他在軍事上的表現,就足以使他在歷史上占一席位。在西方軍事歷史學家的著作中,腓特烈在歷代名將中的地位,可能等同於亞歷山大大帝、凱撒、漢尼拔、拿破崙這四大偉人。

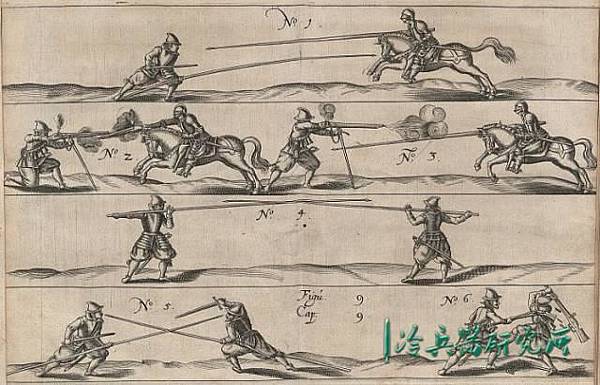

奧地利王位繼承戰爭中,腓特烈初次綻放光芒。索爾戰役更是腓特烈第一次試圖把經過自己思考和設計的斜線式戰術付諸實施。戰後腓特烈寫出了他最重要的軍事理論著作《戰爭原理》(有譯為軍事教令,德語:Die General Principia vom Kriege)。這本書集中體現腓特烈對自己早期戰爭經驗的總結和思考,不僅僅是形而上的戰爭理論,而且貼近實際,是當時最好的戰爭實踐指南。腓特烈其實是用法文寫成此書的,後來才譯成德文,僅僅下發給普魯士的將級軍官,不得外傳。但是他沒有把法文原版的第12章翻成德文,因為這一章寫的是腓特烈本人駕馭部下的經驗,當然不願意讓部下看見。後來在七年戰爭中的1760年2月,奧地利從一位被俘虜的普魯士少將那裏得到這本書,這才流傳於世,1762年這本書傳到倫敦,在那裏公開刻印出版。

七年戰爭中,腓特烈大帝遇挫愈強,以驚人的毅力和頑強以普魯士一個小國之力,獨抗法、俄、奧三大強國,其強悍程度,可與瑞典國王查理十二世相媲美。羅斯巴赫會戰更是腓特烈斜線陣勢完美的表演之一,今天被美國西點軍校選作那個時代的經典戰役,以大模型重現在它的軍事博物館陳列中。軍事史家亦把此戰與洛伊滕會戰許為腓特烈大帝軍事藝術的巔峰之作,就像拿破崙的奧斯特里茨會戰一樣。僅憑這兩場會戰,腓特烈就完全奠定了其作為古今最偉大名將之一的地位,普魯士的一個永遠的軍事神話,從此誕生。 後世拿破崙評價腓特烈大帝的時候說:「越是在最危急的時候,就越顯得他的偉大,這是我們對於他能說的最高的讚譽之詞」。

1785年西里西亞一年一度的秋季大演習中,英國王弟弗雷德里克王子 (約克公爵),美國獨立戰爭中出名的康沃里斯將軍,拉法葉特侯爵都來參觀,並向腓特烈致敬。當時腓特烈指揮的普魯士軍隊的操演方法,成為全歐洲軍界競相模仿的樣板,老國王在訓練場上禁不住掩口偷笑「天下英雄入我轂中矣」。

在戰術層次,腓特烈可以說是近代歐洲第一戰術家,比拿破崙毫不遜色。尤其是在戰役層次上:當時歐洲在戰略和戰術之間,沒有戰役學這個分科,而腓特烈就是大戰術的創始人,德國人口中的「大戰術」,就是現代軍事科學中的戰役學。歐洲軍事學從古斯塔夫開始走入近代化,經過杜倫尼、馬爾博羅、歐根、薩克森等歷代名將的探索與嘗試,到腓特烈手中,不僅從實踐上,而且從理論上給以總結。他所確立的作戰原則,例如「保護你的側翼和後方、迂迴敵人的側翼和後方」,「我們注意力的目標,應該是敵人的軍隊」等等,直接指導了拿破崙。可以說在戰役指揮上,腓特烈是拿破崙的啟蒙老師。

拿破崙於之後擊敗普魯士時,曾經站在腓特烈大帝的墓旁說到:「假如他還活著的話,我們就不可能在這裡。」從此可看出腓特烈大帝軍事能力的地位。

瑣事

腓特烈二世在無憂宮舉辦長笛音樂會

他對所有藝術都感興趣,他自己起草設計了波茨坦的無憂宮,並聘請建築師克諾伯斯多夫興建。他收有很多名畫,吹得一口好長笛(長笛教師 Johann Joachim Quantz)還作曲。他於1747年在無憂宮與作曲家約翰·塞巴斯蒂安·巴赫的會面。

除了母語德語,腓特烈二世還能說法語、英語、義大利語、西班牙語與葡萄牙語。他也能聽懂拉丁語、古希臘語和希臘語,還有希伯來語。他晚年的時候,還去學習了斯拉夫語與巴斯克語。

性傾向

大多數現代傳記作家認為腓特烈幾乎是百分之百同性戀,且他的性傾向對其生活和性格起到了至關重要的作用[2][3][4][5][6]。

紀念

2012年是腓特烈二世誕辰300周年。無憂宮、德意志歷史博物館等地將舉辦一系列展覽以紀念。同時,其生日的1月24日晚,柏林舉辦腓特烈主題音樂會,現任德國總統沃爾夫將出席並致辭。出版業界也推出一系列有關腓特烈的書籍,其中,有關於所有有關其生平的《腓特烈辭典》。

在2003年舉辦的最偉大的德國人票選中,他排名第42。

腓特烈二世 (普魯士) - 維基百科,自由的百科全書 https://bit.ly/37qFzoO

普魯士腓特烈大帝:不光是名將,更是啟蒙主義開明君主

2017-07-18 由 冷兵器研究所 發表于歷史

1740年,腓特烈二世戴上了冠冕,成了普魯士的新王。至今為止的內容,從普魯士的勃興到腓特烈的逐漸成熟,都是霍亨索倫家族對腓特烈的「縱向」影響。同時代人對腓特烈的「橫向」影響,則還沒有談到。

其實任何人都是在家族的「縱向」影響和時代的「橫向」影響下塑造成型的,只是對不同的人,其中一種影響占的比例可能要大些,但是任何一種影響都不可以忽略。腓特烈二世的那個時代,存在著政治和軍事上的兩個重要概念:開明專制和有限戰爭。

在歷史學家給腓特烈貼的各種標籤中,開明專制是很重要的一個。當時歐洲正值啟蒙時代,促進了人們的政治結構與君主制度的再思考。傳統的君權神授觀念不再那麼有說服力。在受到理性之光的指導下,為臣民們謀最大的福利,成為衡量一個國家統治階級合理性的標準。

總之,符合這一標準的國王便是「哲學王」。一個哲學王應該實行宗教寬容,改革教育與法制,實現行政合理化以及提高人民的生活水平。大名鼎鼎的伏爾泰便是開明專制擁簇者中的佼佼者。伏爾泰相信,「一千隻老鼠的民主不如一頭獅子的獨裁」。腓特烈二世和伏爾泰曾結成了一種比較親近的私人關係,伏爾泰想讓腓特烈成為理想的開明專制君主,而腓特烈則欽佩伏爾泰的學識。

弗朗索瓦-馬利.阿埃魯(Francois-Marie Arouet),他更廣為常見的一個名字是他的筆名:伏爾泰。

腓特烈曾經在寫給他的一封信中稱他是 「法蘭西最為卓越的人物,是給蚊子添色增輝的人...你的成就如此非凡,能夠生而和你這樣的人做同代人,我認為是我一生無上的榮耀之一。」伏爾泰也曾經在一段時間內認為腓特烈是開明君主的代表人物。但這兩個人後來的關係決裂。

腓特烈二世本人在一定程度上也確實符合開明君主的標準。整個「啟蒙」歐洲都曾稱讚他對懶惰和迷信者的痛恨。1736年,伏爾泰曾稱讚腓特烈講成為為難得的「哲學王」。鑒於伏爾泰當時在歐洲聲望日隆,所以這個奉承對腓特烈來說可謂大為受用。1739年,腓特烈寫作了他的第一篇論述君主責任制的文章《對馬基雅維利君主論一書的反駁》。在伏爾泰的幫助下,腓特烈修改了這篇文章,並在1740年發表為《反馬基雅維利論》。

馬基雅維利的《君主論》是現代政治學的開端。其最顯著的觀點是:君主若是為了國家的利益,完全不需要講任何道義。而在那本書中,腓特烈二世表達了另一種觀點。「世界上有兩種君主」,腓特烈寫到,「第一種是自己看到並掌管一切,第二種是把所有事務交給他們的大臣」。很明顯腓特烈想要當第一種。

關於君主的責任,腓特烈認為,首先是牢牢地抓緊軍隊,然後通過工業、農業與教育的繁榮,實現國家實力的和平增長。人民擁有宗教自由,但不會出現宗教狂熱。至於自私自利的士兵,則以鐵一般的紀律進行約束。除此之外,為了臣民的利益,在三種情況下進行戰爭是適當的:第一,防禦已經發生的敵國侵略;第二,維護君主的合法權力;第三,對於潛在威脅防範於未然。

以上便是腓特烈對開明君主責任的全部闡述。

有一種說法認為,腓特烈的開明專制思想對普魯士軍事發展沒有什麼益處。但事實恰好相反,說其是最重要的一環也不為過。君主使用戰爭作為手段的三個正當理由里,第三條「對於潛在威脅防範於未然」,正是腓特烈在1740年突襲西里西亞和在1756年閃擊薩克森的理論依據。

再後來,為了國家利益不宣而戰簡直成為了普魯士、德意志帝國與納粹德國的政治信條。在一戰德國的步兵操典中,甚至有「不惜一切代價沖向敵人!」的進攻性準則。腓特烈本人並沒有預見到這點,但他的思想和行為影響了之後兩百年的德國軍事。

不過這些都是後話了。在腓特烈那個時代,戰爭還沒有兩次世界大戰中那樣慘烈。除了武器的原因外,「有限戰爭」的概念也發揮了重要作用。在歐洲的歷史中,有一種政治均勢的情況。每當出現一個強大的大陸力量時,就會促使其它國家聯合起來反對它,以維持大陸均勢。沒有哪場戰爭是以亡國滅種為目的的,無非就是一些邊界省份和偏遠小國(如義大利和德意志數不清的公爵領地)的頻繁易手。這也導致歐洲從未真正的統一。

七年戰爭的情況稍微有一點不同,因為腓特烈的敵人願意以驚人的精力去進行戰爭。但即使如此,他們也從未想過要切斷波蘭走廊,而這是普魯士重要的補給線(包括穀物、牲畜、馬匹、人力的補給)。其實就連神聖羅馬帝國皇帝弗朗西斯·史蒂芬都通過向普軍販賣補給品而賺的盆滿缽滿,要知道當時普魯士可是他的敵人!在1748年,弗朗西斯·史蒂芬曾請求英國艦隊封鎖熱那亞,但又精神分裂般以托斯卡納大公爵的身份反對這個行動。

弗朗西斯一世,也就是弗朗西斯.史蒂芬。他是哈布斯堡-洛林王朝的第一位神聖羅馬帝國皇帝,其妻子是赫赫有名的瑪利亞.特蕾莎。

總之,腓特烈所處的時代依然是個貴族觀念橫行的時代,全體國民同仇敵愾地對付外敵的民族主義思想是被抑制的。法國文化和法語在歐洲處於至高無上的地位,這種狀況被吉本稱為「歐羅巴共和國」(有趣的是,當1813年,歐洲各國組成第六次反法聯盟對抗法蘭西第一帝國時,盟軍間互相交流使用的是法語)。真正意義上的騎士精神就是從這種世界性的貴族文化中誕生出來的(中世紀騎士的精神可一點不美好)。

當時各國的統治者認為,他們與其它國家貴族之間的親近度,要高於與他們本國賤民階層的關係,皇室間的通婚則加強了這種意識。和平年代時,一個專業軍人可以不斷更換自己侍奉的君主,而人們也不會指責他朝秦暮楚。就連國家間的敵對關係,都只是被當作一種局部和暫時的狀態。後來兩次世界大戰中,那種你死我活的情況,是當時的人無法想像的。

也就是這些貴族幫助歐洲締造了「有限戰爭」的狀態。在某些國家,尤其是法國,貴族們宣稱要通過出生高貴與否來減免稅收。軍隊的特權壟斷階級也阻礙了那些有真才實學平民的晉升。腓特烈則只從軍隊的現役步兵里提拔城市中產階級,其它則不在考慮之內。

同時,在十八世紀,受教育的貴族階層開始接受理智主義的薰陶。這種哲學積極地認為,人能夠純靠腦力,對所有令人感到迷茫和困惑的現象做出使人信服的解釋。在當時的文學和藝術中,處處可見此種由熱情帶來的傲慢。

不過雖然大部分物理世界已經被力學和化學原理所照亮,而軍事工程師也開始以科學計算來發展圍城與堡壘的模式。但是當時的人們依然懷疑:是否整個戰爭本身,不太適合用理性分析來進行解釋?(當時自然沒有放之四海皆準的戰爭學原理,就連在今天也很難確定是否能把戰爭定性為一門科學)

因此,著名的莫里斯·薩克斯元帥和其他一些人開始認為,戰爭是與擁有良好體系的科學原則所相悖的。他在1752年寫的一句話:「一場戰役是整個戰爭中最重要也最危險的行......一名偉大將軍的將道能在如下方面看出來:以明智和確實的策略來達成戰役目標,期間不冒任何風險。」

當時人認為,一個優秀的指揮官能通過切斷敵人的交通線或用輕步兵掠奪鄉間資源(奧軍尤其擅長這點)來搶占先手,或者誘敵深入,巧妙地調動敵人。但即使如此,薩克斯還是認為「戰爭是蒙著一層陰影的科學,一切科學都有原則和規律,唯獨戰爭是一無所有。」

總之,在十八世紀,將軍們總能找到相當多的理由和機會來避免一場戰役。那時的軍隊是由幾十個團組成的僵化團體,很難分散和靈活行動。把一支軍隊搬到戰場上,是件相當折磨人的事情。從行軍序列轉換到戰役序列,就需要花費好幾個小時的時間,這個空檔敵人早就溜走了。

因此在十八世紀,一場會戰(指雙方真刀真槍拼殺過的)的正面意義要高於負面意義。一旦進入到武裝衝突的階段,雙方是通過炮擊和近距離燧發槍齊射來互相屠戮。此種經歷總是讓軍官感到悲痛不已,倒不是說他們對士兵有人文關懷,而是每個死亡士兵都代表三年口糧和訓練時間的浪費。

赫爾曼.莫里斯.薩克斯。出生於薩克森,為法國大元帥。曾在豐特努瓦戰役中大敗英、奧、荷聯軍。著有數本軍事著作,頗有名氣。雖然提出了具體的作戰原則,但認為戰爭不能以科學原則進行概括。

但是在一定程度上,腓特烈二世後來打破了同時代人身上的這種禁錮。1740年,他二話不說就突襲並奪取了奧地利的西里西亞省,並相信奧地利無膽也無能來抵抗,讓他可以不受打擾地享受勝利的果實。但腓特烈二世嚴重低估了奧地利的恢復力。這就是為什麼在1745年(第二次西里西亞戰爭),他不得不打好幾場危險的會戰,並種下了日後七年戰爭的禍根。在那場戰爭中,他差點以徹底失敗而告終。

值得一提的是,腓特烈二世劃時代地把尋求決定性會戰當作他的軍事原則。這是因為他的敵人大多擁有更強大的人力物力,戰爭一旦拖得太長,資源的劣勢就會把普魯士給壓垮。在那個時代,也沒人像腓特烈二世那樣要求部隊快速的行軍,也沒人向他那樣把作戰時間延長一直到冬季(此前按慣例歐洲冬季是不作戰的)。在春季,他也比任何人更早地恢復軍事攻勢。腓特烈在七年戰爭前期,就幾乎消耗完了他的僱傭兵部隊(僱傭兵在普魯士軍隊中占一半左右),

因此他不得不依靠本國士兵以「愛國激情」來作戰,這在十八世紀可以說是破天荒的舉動。

不過,戰爭一結束,腓特烈做的第一件事就是重新在軍隊裡面填充外國僱傭兵。另外,腓特烈對普通士兵幾乎毫無憐憫可言。如果這些士兵是薩克森或者俄國人就更慘了。這從1760年,腓特烈對馬格德堡的野蠻炮轟就能看出來。

總之,腓特烈看上去與他的背景和環境有些格格不入。一個青年時令人失望的王儲變成了大選帝候與腓特烈.威廉一世的優秀繼承人。作為十八世紀名人的代表,他十分接近理想的開明專制君主的定位,但卻不是一個「有限戰爭」的踐行者。這可能是因為他的思想過於極端了,也有可能是因為他統治著一個不怎麼「歐洲化」的國家。

但是不管如何,其實腓特烈二世可以被視作歐洲近代君主和將軍的縮影。他們在歷代先輩的「縱向」影響和同時代的「橫向」影響下,依託著近代歐洲各國開始的政治、經濟、科技實力,最終創造出一個「在鼓點和橫笛聲中,排著整齊橫隊,手持上著刺刀的燧發槍,直面炮火與死亡」的線式戰術時代,並以此為基礎,在此後兩個多世紀裡,擁有了全球軍事霸權。

原文網址:https://kknews.cc/history/a8r63mj.html

腓特烈大帝,從「弱受」到「大帝」的蛻變

2017-05-18 由 時拾史事 發表于歷史

楊清筠 時拾史事

拿破崙的鐵蹄橫掃歐洲的時候,曾對著一個人墓碑說,如果他還在世,我們就不可能在這裡了。

戰爭狂魔希特勒對他佩服得五體投地,第三帝國對他的宣傳,幾乎將他神化。

他只不過是當時歐洲一個小王國的君主,卻被後世尊稱為「大帝」。

起初,他只是當時德意志十八線小王國普魯士的一個小王子,生來就是個溫和的文藝少年,最大的願望就是沉浸在音樂的世界裡陶醉。他一生不曾愛過女人,敷衍的夫妻感情都稱不上寡淡。然而也是他,在命運的漩渦中飽受折磨後,終於走進了戰爭的中心,最終憑著天賦與運氣締造了一個無比強大的普魯士。他的一生跌宕傳奇,也給後世留下了無數的謎團。腓特烈大帝。還記得我們之前講過、也叫腓特烈的紅鬍子和語言天才皇帝嗎?德國有很多君王都叫腓特烈,而我們接下來要見面的這一位無疑是所有腓特烈當中最有名、最傳奇的。我們所熟知的德意志特色精神中的黷武、好戰、軍國主義都是來源於他這裡。

上幾期無聊的新教老頭馬丁路德是不是早就看煩了呢,那麼接下來我們就進入到刺激的18世紀,一起體驗德意志崛起的硝煙中鐵與血交融的光榮與悲歌。

普魯士的崛起記得嗎,條頓騎士團強行霸占土地把那裡硬生生掰成了德國人的地盤,但是到了十五世紀,對條頓騎士團這種強行霸占懷恨在心已久的波蘭人終於蓄積力量,把騎士團國打得大敗,從此條頓騎士團一蹶不振,再沒有能力掀起大的風波。直到16世紀,條頓騎士團的第三十七任團長就職,這位團長來自霍亨索倫家族——這個家族可是要劃重點的,它最早有出息的人是神聖羅馬帝國的一個武將,名叫,好吧,還是叫腓特烈,我們可以叫他老祖腓特烈,他被賜予了布蘭登堡的封地,一代一代傳到了條頓騎士團這個團長這裡,團長就將普魯士和他的領地合二為一,解散了條頓騎士團,放棄之前天主教信仰,整個領地改信新教。於是普魯士這個地方終於結束了政教合一,而變成了霍亨索倫家族統治下的一個小公國。18世紀初,由於幫助神羅皇帝打西班牙王位繼承戰爭,普魯士爭取到了一個升級的機會,從公國變成了王國,頭頭也從公爵變成了國王。這個國家起步雖晚,但是後來居上最終統一了分裂千年的德國,類似於戰國末期秦國滅六國大一統這種地位,可以說非常勵志了。

好了,升級完成,接下來就要開掛暴走了。不過腓特烈大帝的大暴走還得需要前輩們韜光養晦一番,我們簡單介紹一下為他的輝煌奠定基礎的先遣部隊。首先是腓特烈一世,好吧他依然叫腓特烈。。。他在位期間頒布了一個敕令,歡迎新教徒來普魯士定居,這個敕令主要是針對法國路易十四在國內鞏固天主教、壓迫新教徒的,眾所周知在那個時代,信新教的大都是從事手工業、商業這些具有進步性質的行業人士,他們的壯大勢必會推動一個地區的發展,於是在法國被壓迫的新教徒積極往普魯士移民,令這個小國人口。經濟都大大提升。不過這個腓特烈一世呢,有一個當時歐洲的君主都存在的毛病,就是太奢侈,追求鋪張浪費的生活引起了旁人的巨大不滿。這個不滿意的「旁人」,就是他的兒子,下一任國王。

聰明的你一定猜到這位新國王叫什麼名字了吧。哦呵呵呵,沒錯他仍然叫腓特烈。為了加以區分我們叫他歷史上通用的名字,腓特烈·威廉。看不慣他老爹生活作風太奢侈,新國王一上任就反其道而行之,摳門比什麼都重要,他不到萬不得已是不會宴請人吃飯的,自己很愛抽菸但是捨不得抽好煙,每天都是卷劣質菸葉,把宮殿里嗆得烏煙瘴氣。為了表現自己重視文化,他勉強給圖書館捐過一點錢,摺合人民幣也就100多一點......簡直了,這貨居然比我還摳。腓特烈·威廉的這種鐵公雞的精神家喻戶曉,歐洲境內出名,人們送了他個外號叫乞丐國王。

乞丐國王緊巴巴過日子,攢下的錢準備帶進棺材裡面嗎?當然不是,他攢錢是有目的的,那就是練兵。德國地處歐洲腹地,強鄰環伺,當然當時的德意志並不能稱為一個國家,僅僅是一個地理概念,這個概念下包括著大大小小1000多個小邦,它們之間且混戰不已,所以對於普魯士來說,保障安全是生存的第一要義,這一點要義一直影響到德國今天。為了保障安全就必須提高國防建設,腓特烈·威廉不僅僅意識到了軍隊的重要性,甚至把自己投入其中變成了一個不折不扣的軍事狂人。他在練兵的事務上一反摳門常態,大把大把地砸錢進去,全民搞軍訓,練得不滿意就打人,而他本人也踏實踐行這種愛軍習武的理念,他常與士兵同吃住,軍裝更是一年四季不離身,除了「乞丐」,他還有個外號就叫士兵國王(說句題外話,德國的軍服確實非常漂亮,尤其是希特勒那會兒的,講到第三帝國的時候,我會給大家準備德國軍裝的彩蛋๑乛乛๑)。這樣的執念給普魯士創造了一支非常硬的軍隊,也給這個國家正式爭取到了「軍國主義」的特色定義,說白了軍國主義意思就是軍大於國,早在古希臘的斯巴達就有這種特色了,不過普魯士的軍國主義是在腓特烈·威廉這裡起步的。

這麼用心養兵,腓特烈·威廉卻基本上沒怎麼用,他所做的就是韜光養晦積蓄力量,至於今後要發揮怎樣驚人的力量,他估計是看不到了,他抽了一輩子爛煙,嘔心瀝血締造的優良軍隊,他殷殷期望能在他的兒孫手裡大施威力。然而......與他幻想不同的是,他唯一養大的那個兒子似乎並沒有那麼令人滿意。

這個兒子出生的時候,他正在研究一種新式的武器。對於這個小傢伙降生腓特烈·威廉是非常開心的,於是為他起名——嗯,讓我們一起大聲說——腓特烈!!orz德國人這樣起名字有意思嗎。。。這個人就是我們要細說的主角、今後的傳奇君主腓特烈大帝。

腓特烈小的時候性格非常溫和,優柔寡斷,這讓他的軍人老爸看得十分惱火。腓特烈平時需要學習的課程最重要的就是軍事策略,然而他對帶兵打仗一點興趣都沒有,這個憂鬱的少年心裡全都是音樂、藝術、文學,和現在的裝b青年不一樣,腓特烈是從骨子裡就文藝到不行,他特別喜歡吹笛子,宮裡經常迴響著小王子悠揚的笛聲。然而他老爸並沒有因為兒子的音樂天賦感到驕傲,老爸覺得男人就應該身披鎧甲眷戀沙場,至於吹笛子這種事是女孩子才幹的,於是腓特烈的音樂老師被老爸趕走,樂器被銷毀,被迫學習他並不喜歡的戰術和數學,腓特烈內心非常痛苦,他一面被迫妥協,一面暗暗準備反抗。

腓特烈18歲那年,他老爸給他準備了一門親事,是奧地利的女公爵伊莉莎白,和奧地利的聯姻對普魯士非常有利,然而叛逆少年腓特烈勇敢地說,我不喜歡她,我喜歡的是英格蘭的公主阿梅里亞。他老爸震驚了,臥槽作為王室成員還由得了你喜歡誰不喜歡誰?普魯士要跟英國聯姻奧地利和法國不得跳起來打我們啊!英格蘭的公主那是想都不要想了。於是趁著這一場撕b大戰,腓特烈聯合了他的小夥伴,一個叫卡特的貴族青年,準備一起逃到英國去。

至於腓特烈是不是真喜歡英國那個阿梅里亞呢?這兩個人也就是在小時候見過幾面,也沒什麼特別深的感情基礎,說要去英國表白女票只不過是個託詞罷了。大部分國外的研究都傾向腓特烈是gay,(比如BBC的紀錄片)他一輩子對女人都沒興趣,死後連孩子都沒留下,而根據他溫柔的性格更有可能是受......呃,千古大帝是弱受,這確實有點......而據人們推測,腓特烈聯合一起向英國出逃的小夥伴卡特,是他真正的心上人,與其說是去找對象,不如說是私奔。到底是不是呢,我也不知道,如果是的話,接下來發生的事情心都要看碎了......

姜還是老的辣,小腓特烈怎能逃出老腓特烈的手掌心呢?這個一心想飛走的藝術青年不出意外地被他怒不可遏的老爹抓回來了,而跟他一起出逃的小夥伴卡特,被拉到腓特烈面前,當場砍頭。這麼看卡特如果真是腓特烈的心上人,老爹為了懲罰兒子,讓他的愛人在他面前被斬首,太狠了。。。腓特烈在事後立刻被關在一個城堡里不得出門,被暫停了王儲身份,有期徒刑長達一年半,不知是卡特被殺還是禁閉太久,腓特烈性情大變,他受到了極大震驚,一年半以後,他表示願意放棄他之前的倔強聽爸爸的話,將精力投入到治國練兵上面去,老腓特烈很興奮兒子終於改邪歸正了,也就表示妥協,同意他在課餘時間學習音樂。

禁閉結束以後,腓特烈如約娶了伊莉莎白為妻,但是一輩子都不曾與她親熱,也沒有找過什麼真正的情人。他的心裡就像一座孤島,埋葬了只有他自己知道的東西。

他確實履行了對父親的諾言,將他的精力都用在了強兵習武、對外擴張上。28歲之後,曾經童年的夢魘化作碧血橫飛,戎馬硝煙散盡後歐洲大地上便強勢刻下普魯士的簽名,腓特烈大帝有如朝陽之光凌空噴薄,時光匆匆流過,眼中也不曾淡去敢睥睨世界的顏色。下一期,讓我們期待金戈鐵馬的戰場上,腓特烈大手筆縱橫豪賭,驚險跌宕的故事!

原文網址:https://kknews.cc/history/j664j3y.html

勤政親民的腓特烈大帝

霞光

font print 人氣: 797【字號】 大 中 小

更新: 2010-04-15 8:44 AM 標籤: 世界歷史巡禮

世上的統治者無論多麼顯赫,在歲月的長河裏大都會黯然失色,真正能為後人敬仰的是那些善待百姓的人,可惜這類統治者為數不多。18世紀的普魯士國王腓特烈大帝(又名: 弗裏德里希二世,1712-1786)就是一位開明睿智的君主,至今依然深受德國人愛戴。

腓特烈大帝1740年登基,年僅28歲,時為歐洲最年輕的君王。他自稱“國家的第一公僕”,信奉“人人平等”,而且言行一致,在位46年,除了戰爭之外,致力於內政改革,許多舉措具有劃時代的意義,最終使落後的普魯士進入歐洲五強之列,給整個歐洲都帶來巨大的影響,也為後世留下了寶貴的精神財 富。

腓特烈崇尚開明專制,厭惡玩弄權術,著有《反馬基雅維利》,批判馬氏的國家政治觀。登基伊始,他就要求大臣:“今後,奴役臣僕而讓我們富裕,並非我們的意圖。你們當為國家的強盛而效力,...當國家利益與我們的利益不相容時,以國家利益為重。” 即位第二天,腓特烈即下令開倉低價賣糧,以解決漫長的冬天帶來的價格上漲問題,還讓林務官員低價出售獵物,取消了許多賦稅,並救濟貧困。

他在司法領域的改革貢獻尤著,登基後首先就廢除了刑訊逼供,這個史無前例的舉措讓整個歐洲王室為之震驚。他還首次在普魯士公佈了 統一的憲法草案,表達了法治精神和國王完全放棄干預司法的司法獨立精神,並且秉承羅馬法的“眾人之事,應由眾人決定”的理念,下令讓臣民對法律條文進行深入討論,廣 泛徵集意見,從而使憲法體現了18世紀啟蒙思想家的開明主張,如宗教寬容、促進科學文化、放寬書報檢查等。

他不喜歡等級制度,對養尊處優的官僚也不信任,因此建立了廉潔高效的公務員制度。當時的普魯士人甚至可以通過上書或求見的方式直接向國王求助。在一封給司法部長的信中,腓特烈明確的寫道:“我很不高興,那些在柏林吃上官司的窮人,處境是如此的艱難。此外,他們動輒就會被拘捕,比如來自東普魯士的雅各‧特雷赫,他因為一單訴訟而要在柏林逗留,員警就將他逮捕了。後來我讓員警釋放了他。我想清楚的告訴你們,在我的眼中,一個窮困的農民和一個最顯赫的公爵或一個最有錢的貴族沒有絲毫的高低之別。法律面前人人平等!“他還開啟新聞自由的先河,解除了報禁,允許報紙的非政治內容不受新聞檢查,使普魯士成為歐洲第一個開放有限新聞自由的國家。

腓特烈大帝的寬容還體現在他對異端教派的態度上。即位之初,他就寫道:“我希望讓普魯士從塵土中重新站起來......讓新教在歐洲、在帝國內昌盛,讓普魯士成為受到壓制者的避難所......成為不義者的夢 魘“。普魯士接納了大量的外來移民,也成了在法國被迫害的胡格特人和天主教徒們的新家園。他甚至主張徹底廢除農奴制,可惜這個努力遭到貴族勢力的強烈抵制而流產。

腓特烈尤其關心農民的疾苦,當普魯士陷入饑荒時,他下達“土豆詔書”(1756年)引進土豆,責成各級官員教會老百姓種植土豆,從而安然度過荒年。從此,土豆也成了德國人的主食。腓特烈重視科學和教育,創辦科學院,從其他國家引進科學家。他還廣建學校,將其父開創的義務教育制度發展完善,頒佈了《鄉村學校規程》(1763年)規定5至13歲兒童必須接受義務教育,使普魯士成為世界上第一個建立較為規範的強制性義務教育制度的國家。

作為一國之君,腓特烈最難能可貴的是終生保持勤奮儉樸的生活方式。他嚴於律己,勤政為民,總是晚睡早起,飲食簡單。每天上午他都要指導軍隊訓練,午餐後開始下午的工作,黃昏時短暫的散步,一般到晚上10點才吃晚餐,然後才是他的業餘時間,用來吹笛、作曲,或者舉辦音樂會,幾乎每日如此,鮮有中斷。精力旺盛的腓特烈勤於學習,除了德語母語,他能說法語、英語、西班牙語、葡萄牙語和義大利語,能聽懂拉丁語,古希希臘語和希臘語及希伯來語,即使到了晚年還去學習斯拉夫語和巴斯克語。

無論是何場合,腓特烈從起床開始每天都會穿戴整齊。而他的全套制服不過是一件退色的藍外套、一條磨得發亮的長褲和一雙舊皮靴,雖然很舊,但非常整潔。這種平民作風遠非其他歐洲君主所能比擬,也使整個普魯士盛行簡樸之風。質樸的國王深得百姓擁戴,被親切的稱為“老弗裏茨”。有一次,腓特烈騎馬外出時發現人們在欣賞一張諷刺漫畫,畫面上是腓特烈在磨咖啡,連一顆咖啡豆都捨不得漏掉。圍觀的人看到國王來了茫然不知所措,等著看國王的反應。腓 特烈非但沒有讓人將漫畫撕下來,反而要求將它貼得更低一點,好讓人們能夠看得更清楚。國王之心胸可見一斑。

如今,尋覓腓特烈大帝的蹤跡,最好的去處是波茨坦的王家公園,這裏也是各國政要和遊客們訪問德國柏林時的必去之地。國王住過的宮殿是他自己設計草圖的傑作,雖不如巴黎的凡爾賽宮或倫敦的白金漢宮那樣雄偉,卻也避免了堆積,更顯得簡潔、樸素、美觀。腓特烈將它命名為“無憂宮”,自稱“無憂宮的哲學家”,喜歡在此探討人生、演奏長笛、譜曲作詩。法國啟蒙思想家伏爾泰在本國不受國王看重,卻被腓特烈作為上賓請來款待過兩年之久。音樂家巴赫也曾是這裏的著名客人。音樂是腓特烈的一生最愛,讓他在最艱難的歲月裏仍有精神上的慰藉和寄託。他譜寫的一些音樂作品至今仍被演奏。從無憂宮的視窗可以看到遠處山坡上的古堡廢墟,那是國王故意建造的。他希望用廢墟來提醒自己記取古代帝國盛衰興亡的教訓。

腓特烈在世時就允許百姓遊覽花園,他說:“我只有一個要求,見到我時給我讓個道兒就行了”。所以,參觀波茨坦的王家公園至今不收門票。無憂宮的旁邊有一個荷蘭風車,關於這個風車有兩個傳說。一說國王在建造宮殿時覺得風車礙事,讓磨坊主搬家,磨坊主不同意,將國王告上柏林初級法院,結果國王自己認輸,放棄了要求。另一說是磨坊主因虧損經營不下去了,國王自己掏錢接濟,讓磨坊主得以繼續維持,因此風車才留存至今。據說後一個傳說是真實的。

葡萄山上的葡萄還被用來釀酒,由於日照少,葡萄酸澀,酒也難喝。僕人若是犯了過錯,國王會罰其喝酒,得由兩人拿住其臂膀,第三人強行灌酒,因而得名“三人酒”。酒雖苦澀,卻比別的懲罰好受的多,由此可見腓特烈的仁厚。

腓特烈大帝之勤政親民,在某些方面堪與唐太宗相比。他曾說過:“活著就要履行義務、為祖國而奮鬥,否則不如死掉。” 但願來自中國的政要們在拍照留影之餘,能夠通過腓特烈的事蹟有所感悟,不再打著“人民公僕”的旗號玩弄權術、在爭名奪利中錯過上天賜予自己的機會。@勤政親民的腓特烈大帝 世界歷史巡禮 大紀元 https://bit.ly/2Jwo26d

破崙到波茨坦向他致敬。

哲學家的皇宮

1740年代末期,腓特烈在柏林近郊的波茨坦興建華麗的夏宮,取法文名Sanssouci(無憂),表達他對法國的愛慕。腓特烈希望無憂宮像是柏林的凡爾賽宮,成為文藝和啟蒙思想的中心。

歐洲各地的學者前往無憂宮,包括被腓特烈請來執掌柏林科學院的數學家莫佩爾蒂(Pierre-Louis Maupertuis)。莫佩爾蒂除了才智過人外,浮誇的假髮和高音的說話聲調讓大家印象深刻;他在1730年代證明地球的兩極比較扁平,一如牛頓所預期。

法國哲學家美特利(Julien Offray de La Mettrie)也搬到無憂宮;他在名著《人是機器》(L’Homme-machine)中,認為人的行為動機要以物質論(有人會說是無神論)來理解。無憂宮裡有許多極富爭議但多采多姿的訪客,除了美特利外,還有法國作家亞爾尚侯爵(Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d’Argens),相傳《黛蕾絲的性愛哲學》(Thérèse philosophe)是他的作品;這部暢銷的小說於1748年出版,除了情色的內容外,也探討女性性意識和宗教在社會中的力量。

但腓特烈宮廷裡的稀世珍寶,當然是伏爾泰(Voltaire,本名François-Marie Arouet)。腓特烈在興建無憂宮時,伏爾泰已是歐洲最知名的學者;他高聲批評威權、提倡宗教自由與理性思想,愛慕與憎恨者皆眾。他在1750年到達普魯士時,愛人沙特萊侯爵夫人(Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet)剛剛過世不久。法國國王路易十五世厭惡啟蒙思想家,據說他說:「普魯士宮廷裡多了一個瘋子,我這裡少了一個。」

國王最好的朋友

腓特烈愛犬成痴,據說他最先稱他的一隻格雷伊獵犬為「人類最好的朋友」;這個稱呼最早出現在一本1789年的傳記,此時他已經過世。腓特烈想要被葬在無憂宮,伴著他的狗兒長眠,但他的繼承人把他葬在波茨坦,旁邊是他厭惡的父親。德國統一後,腓特烈總算如願,1991年遷葬到狗的身邊。/ PHOTOGRAPH BY BRIDGEMAN/ACI

排他的宮廷

腓特烈經常與各國來的訪客用餐和徹夜長談。他在無憂宮塑造的氣息,反映他愛男厭女的傾向;伏爾泰曾說:「女人和神父從來不能進宮。簡言之,腓特烈的生活沒有宗教、沒有大臣、沒有宮廷。」他還寫道,腓特烈公開展現他對年輕軍宮的喜愛:「國王穿好軍服後,會召來兩三位愛將,可能是他部隊裡的軍官、侍從、匈牙利步兵(hajduk),或年輕的軍校生。他們會共享咖啡,如果他把手帕丟向某人,那個人會再跟他獨處一刻鐘。」

伏爾泰在無憂宮的工作,像是擔任腓特烈的文學顧問和編輯。他會修潤腓特烈的詩,提出修改的建議;但腓特烈其實沒什麼詩文的天賦,伏爾泰原本說腓特烈是「北方的所羅門王」,日後兩人的關係卻因此漸漸惡化。伏爾泰有一天跟美特利說:「國王是不是永遠不會厭倦叫我洗他的髒衣服?」美特利立刻向腓特烈回報這件事;據說腓特烈回答:「我還需要他留一年。我們會把橘子榨乾,把皮丟掉。」伏爾泰最後得罪莫佩爾蒂,於1753年逃離普魯士;腓特烈大怒,將伏爾泰軟禁在法蘭克福一段時間後,伏爾泰才安全到達日內瓦。

無憂宮面向庭園的門面;腓特烈二世於1740年代在波茨坦興建這座夏宮。/ PHOTOGRAPH BY SERGEY KUZNETSOV, AGE FOTOSTOCK

戰而不挫

失去他最珍視的哲學家後,腓特烈再轉向武力。七年戰爭(1756-1763)的導火線是俄國、奧地利和法國同盟,意圖制衡不斷擴張的英國和普魯士。腓特烈起初獲勝,於1757年在羅斯巴赫(Rossbach)擊潰法國與奧地利聯軍,同年又在魯騰(Leuthen)克服艱困的戰況擊敗奧地利。

但是,戰爭後來轉而對普魯士不利,俄國攻佔柏林後,腓特烈的軍隊破敗、財政窘迫,但腓特烈仍然回擊搶回失土,創造了普魯士軍隊頑強無畏的神話。

七年戰爭影響全球,甚至延燒到北美洲去,英國的殖民地與法國和原住民對戰。1763年戰事結束時,英國崛起成為世界強權,普魯士在歐洲的地位也顯著提升。

腓特烈的領導有方,一直到最後仍堅信啟蒙思潮的理念。在〈論政府形式與君主職責〉(Essai sur les formes de gouvernement et sur les devoirs des souverains;1777以法文書寫)中,腓特烈認為君主「只是國家的首席僕人,因此行事必須有誠信、智慧、完全無偏好,讓他能向人民交待他的領導。」

從事證來看,腓特烈確實部分實踐了這樣的理想。他提倡宗教寬容和進步科學,但普魯士的地主階級極為保守,阻撓了激進的改革。腓特烈雖然憎惡他父親的軍事紀律教養,但他在1786年過世時,領地不大的普魯士卻有多達19萬5千名的大軍,成為歐洲各國稱羨的榜樣。

軍事神話 腓特烈二世會親自領軍上戰場,除了英勇外,也被認為是軍事專家,甚至軍事天才。他最大的勝利是1757年的魯騰會戰,擊敗了人數多一倍的敵軍。拿破崙日後認為此役是「行動、戰略和決心的傑作」。/ PHOTOGRAPH BY AKG/ALBUM

普魯士國王 腓特烈大帝有多偉大? - 國家地理雜誌中文網 https://bit.ly/3oiA0Qa