1900左右,台南安平富裕人家閒適生活留影,家中裝潢反映富人的生活情趣。

公務人員淘汰機制之研究 https://bit.ly/4d6ynis

論公務人員淘汰制度 - 國家政策研究基金會 https://bit.ly/3TZdVYa

小心!公務員可別亂淘汰-從韓國首爾強推3%公務員淘汰制談起 | 苦勞網 https://bit.ly/3U2QoFH

公務員年終將被砍?考試院提4點說明澄清-公職王 https://bit.ly/4dhxvYH

文官考績制度 為何讓公務員變爛 - 今周刊 https://bit.ly/4cXdu9z

新竹警員賣公仔3年多來交易800萬 辯「休假處理」降級----違反公務員服務法「公務員不得經營商業」規定。公務員不得經營商業的規定是在防杜公務員執行職務懈怠

2022-03-17 16:52 聯合報 / 記者王宏舜/台北即時報導新竹警員賣公仔3年多來交易800萬 辯「休假處理」降級 | 社會萬象 | 社會 | 聯合新聞網 https://bit.ly/3tipuh3

新竹市警察局警員陳泓宇遭檢舉在網路上賣模型牟利,他在「蝦皮購物」的帳號累計了1萬1筆評價,交易紀錄與評價資訊未間斷。陳辯稱「只是利用休假時間處理寄貨」,但2018年1月至去年8月的交易紀錄卻高達8千筆,交易金額高過8百萬,內政部將他移送懲戒法院審理。懲戒法庭認為陳違反公務員服務法,判降1級改敘。

前天北市交大警員石明謹則因兼職當電視台足球賽事評論員等,賺了283萬餘元車馬費,遭判降1級改敘,併罰款20萬元確定。石當天聲明要退休,並表示要研究是否聲請裁判憲法審查。

陳泓宇在未擔任公職前,從2016年起登錄註冊為臉書社團管理員,社團貼文多為介紹各式商品,讓社員留言購買。陳2018年1月11日起擔任公職,卻仍經常性且持續性地透過臉書社團、蝦皮購物賣場販售模型,擔任警察期間的交易紀錄逾8千筆。

「是同好交流,沒有營利意圖」陳辯稱他只是利用休假期間處理貨物寄送。不過內政部認為公務員身分不因時間而更易,陳的交易規模與次數甚鉅,規度謀作,違反公務員服務法「公務員不得經營商業」規定。

懲戒法庭審理時,陳泓宇經合法通知卻未提出答辯。懲戒法庭指出,公務員不得經營商業的規定是在防杜公務員執行職務懈怠,維護公務紀律、國民對執行公務者的信賴,陳販賣模型的行為違反公務員服務法規定,觸公務員懲戒法「非執行職務之違法行為,致嚴重損害政府之信譽。」條文。

懲戒法庭認為陳泓宇的行為足讓人民有公務員不專心公務、紀律鬆散的不良觀感,讓失對警察職位的尊重與執行職務的信賴,嚴重損害政府信譽,為維持公務紀律,有懲戒必要。

新竹市警察局警員陳泓宇上網賣模型,3年多來交易次數多達8千筆、金額逾8百萬,懲戒法庭以他違反公務員服務法,判降1級改敘。記者王宏舜/攝影

新竹警員賣公仔3年多來交易800萬 辯「休假處理」降級 | 社會萬象 | 社會 | 聯合新聞網 https://bit.ly/3tipuh3

清代,隸卒皆屬賤民。所謂隸卒,即在衙門服役的皂隸、馬快、步快、門子、仵作、糧差等。以現代公共管理眼光看,他們差不多算是基層公務員

清代賤民等級與社會流動 (2010-06-14 11:28:04)

清代賤民等級與社會流動

◎ 宋石男 資深網友

所謂賤民,中國歷朝規定並不一致。嚴格說來,在法典中明確規定賤民之範圍,只有清代。以法典將賤民置於社會等級序列之中,可算清代一個突出的政治社會現象。

有賤民,則有良民。《大清會典》稱,“四民為良”,也即軍、民、商、灶四類。其中的灶戶也許略需解釋,即煎鹽之人,其稱始自唐代。四民之外的賤民,依照學者經君健的研究,大約可分為兩大類:一是奴婢、倡優、隸卒、佃僕、樂戶等,二是墮民、丐戶、九姓漁戶、疍戶等。前者基本以職業劃分,全國皆然,成員有的是繼承父祖身份,有的則是從高等級降轉,譬如良民中的破產商戶,或犯罪縉紳。後者則僅存在於局部地區,成員全部是繼承父祖身份。

特別有意思的是,在清代,隸卒皆屬賤民。所謂隸卒,即在衙門服役的皂隸、馬快、步快、門子、仵作、糧差等。以現代公共管理眼光看,他們差不多算是基層公務員,只不過是吃地方財政,而這地方財政,又是縣官自籌的一人財政而已。

這些基層公務員,在服役前大都是凡人,屬於良民,但只要從事這些職業,立即淪為賤民,且累世難復。即使只是應召到衙門服役,後來不再乾此行當的良民,也被法定為賤民,所謂“入此便賤”。

清代之賤民,在法律地位、婚姻關係乃至服飾上都較良民不平等。最關鍵的是,賤民被剝奪了參加科舉與出仕的權利,因此幾乎沒有向上等級流動的可能。在清代,賤民等級與較高等級間成員流動的不可逆性以及賤民身份的世襲性,使得這個等級不斷延續,逐漸擴大,如同“等級池沼的沉澱層”。賤民群體的社會流動,自然也呈現板結狀態。

應當說,清廷也有註意到此點。雍正元年開始,山西、陝西的樂戶,浙江的墮民、九姓漁戶,廣東疍戶以及常、昭的丐戶,陸續開豁為良。但乾隆三十六年(1771年)又規定,各類賤民改業後的第四代子孫才能獲得捐、考資格,且“本族親支均係清白自守者”,依舊存在對往昔賤民的歧視與權利剝奪。而部分賤民群體,至清末仍未能真正“改賤為良”。

賤民之外,良民的社會流動就相對較高。最早研究此問題的是學者潘光旦、費孝通,在《科舉與社會流動》一文中,他們對清代貢生、舉人、進士的出身資料進行抽樣統計,發現父輩一代無功名的布衣子弟約佔全部調查對象的33.44%,從而得出科舉可以促進社會流動的結論。此後,學者何炳棣有進一步研究,也傾向於持“清代社會流動說”,但學者艾爾曼提出質疑,認為“近千年來科舉制度在很大程度上不過是統治階層的政治、社會、文化的再生產而已”。

在我看來,“社會流動說”與“統治階層再生產說”其實並不矛盾。因為清代的等級制度,並未因社會流動而打破。此外,清代能夠參與社會流動的群體,畢竟是少數。譬如學者張仲禮就估計,在19世紀太平天國之前,中國生員總數約50萬人,佔全國總人口0.18%;太平天國後約140萬人,仍不到當時中國人口的1%。對此,何懷宏分析說,傳統社會的某種平衡有賴於上層對開放性的接受和下層對等級性的認可。上層精英可從權力、聲望、財富的等級結構中得到滿足,下層精英則因為此種結構對其並不完全封閉而抱有希望,至於下層的大多數民眾,則幾可說與此無關。

特別需要指出的是,清代的等級制度,並不太能被金錢或商業所破壞。在大約同時期的西歐,國王與各地貴族、納稅人代表之間必須通過市政廳或議會的討論,反復談判,才能確定能否增稅以及增加數額。國王有時不得不靠借款來彌補財政赤字,為此必須部分出讓權力。而在明清中國,皇權對私產的做法常常是毫不搭話,只管霸王硬上弓,因此雖有巨商大賈,卻不能形成有相對獨立地位的工商階層,也不能依靠積累財富來“贖買”自由。相反,清代凡人中的富裕者,往往通過捐納進入特權等級。西歐的商人與君主討價還價,“贖買”自由,結果導致等級制度瓦解;清代的商人卻向朝廷捐納以換取“名器”,結果是等級制度進一步加強。

在當代中國,重新觀察清代賤民等級及社會流動,也許並非全無現實意義。中國改革基金會國民經濟研究所副所長王小魯不久前提出,中國的“新底層社會”正在形成並走向剛化。所謂“新底層社會”,包括失地農民、被拆遷的城市居民以及不能充分就業的大學生群體,還有因為高房價墜落的“城市中產”、未被利益集團吸納的知識分子,加上傳統意義上的農民、農民工、下崗失業工人,組成龐大而復雜的底層社會,並且正逐漸走向剛化。與清代賤民不一樣,他們並無法律地位、婚姻關係、考試、出仕等方面的明顯不平等,卻有著相對隱蔽的“機會不平等”。

伴隨著“新底層社會”出現的,是社會流動趨於板結。清華大學研究社會流動的一個小組發現,中國的社會流動在近20年來,發生了顯著變化。改革的前期即1978-1990年間,中國很多社會基層家庭的子女,能夠向上流動的機會,遠高於90年代初之後。在此之前,中國的教育機會尤其是高等教育的資源,在社會分佈較廣泛,許多貧寒子弟可以通過教育獲得上升通道。但是,90年代初之後,中國的社會流動變得越來越困難。特別是到了90年代末及本世紀初,中國社會底層的青年人很少能夠找到上升的機會。

社會流動板結的一個顯著特徵,就是強者愈強、弱者愈弱,也即所謂“贏家通吃”———等級結構自然傳遞,權力與弱勢、財富和貧窮都被世襲。譬如中國社會科學院的一個調查就顯示,幹部子女當乾部的機會比常人高2.1倍,而農民或工人子弟新加入公務員隊伍的比例則非常低。墨子曾說“官無常貴而民無常賤,有能則舉之,無能當下之”,在今日幾乎成了神話。

然而,底層人士擁有向上流動渠道,不但體現政治上的形式平等與實質平等,也給予個體改變命運的希望,從而有助於消弭社會不滿情緒,真正導向和諧。否則,貧富兩極分化趨於嚴重而社會流動又趨於板結,極可能造成大規模的絕望與暴戾。當絕望與暴戾蔓延,霍布斯筆下“所有人對所有人作戰”的局面,就很可能出現,那本已逐漸遠去的可怕巨靈(利維坦),也很可能再度降臨赤縣神州。

台灣人民一年要花1.2兆養公務人員,也就是人民稅金的6成/台灣公務人員的平均壽命比一般國民多了5歲/李鴻源的《台灣如何成為一流國家》2009年統計,軍公教退休金及公保養老年金,總共領走了2895億元,勞工領走的新舊制退休金和勞保老年年金,總共約1447億元,軍公教整整是勞工的一倍!以全台軍公教80多萬人,勞工900多萬人來看,多數人獲得的資源卻是少數人的一半,難怪每年考公務員者那麼多 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 :: - https://goo.gl/bNwEx0

萬雪齋/買官收據入國子監/明清社會史論/儒林外史-科舉制度的腐朽「窮不與富鬥,富莫與官爭。」-鹽商有了錢,胡作非為,欺壓平頭百姓,似乎很強大很厚黑,但在官府——這個更大的黑社會面前又顯得柔弱不堪/鹽商幾乎就是官府放養的羊群,一方面利用他們圈錢,另一方面想搞他們隨時就搞,而鹽商只能任人宰割。鹽商大多沒什麼好下場。也許他們都明白地知道會有這一節,所以才得過且過,縱慾揮霍,透支財富與人生 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 :: - https://goo.gl/8sGDYZ

科舉與社會流動:傳統中國的成功之道

明ming 評論 明清社會史論 2015-07-05 16:22:54

初知何炳棣先生,是在本科時有人推薦何先生的回憶錄性質的著作《讀史閱世六十年》,說是有志於史學研究者的勵志和入門級經典讀物。確實,讀完這本書,讓我更加強烈的感受到了史學研究的魅力,堅定了投身史學研究的決心。另一方面,也讓我得以了解何炳棣先生的生平以及治學旨趣。何先生治學,用他自己歸納的“老清華”學生的特點來說,那就是“非一流的學問不做”。他的每部學術著作的問世,幾乎都能產生轟動,因為其要么是採用了最新的方法和理論,要么是提出了史學界之前所未有的觀點,這都是第一流學問的應有之義。而他的這部《明清社會史論》,則兩者兼備,既採用了最新的社會科學的理論方法進行了史學研究,又對明清時期的社會流動提出了明確的解答,成為討論明清科舉與社會流動的經典巨著。

正是由於之前看過《讀史閱世六十年》,所以對何炳棣先生其人和其著作均有濃厚興趣。本學期修朱忠飛老師的“中國古代社會”課程,指定的閱讀和討論書籍就是這本《明清社會史論》,藉此東風,讀完了本書的電子版,由於讀此書受到的啟發較多,故打算寫此書評,作為自己讀這本書和修這門課的一個總結。

本書的英文書名是The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911,直譯應為《中華帝國晉升的階梯:社會流動方面,1368-1911》,相比《明清社會史論》的譯名,前者更為直觀具體,指向性更加明確,但不知何故採用了後一譯名。徐泓先生的譯筆很好,且本身就是明清史方面成就斐然的學者,再加上何炳棣先生的親自指點,總體來說,本書的中文譯本應該是較為成功的,讀起來流暢且學術性很強,最難能可貴的是,譯者在其中還加上了很多最新的史學動態,使我們得以更全面的了解何炳棣的這本巨著。

據何炳棣在《讀史閱世六十年》中的敘述,1958年其因為哥倫比亞大學的社會學系教授Bernard Barber“在漫談中提到社會學界研究社會階層間的流動,近年開始注意到'opportunity structure '(機緣結構)的重要。我首次聽見這個專詞短語,馬上就感覺到它的重要性,並立即相信傳統中國這方面的資料豐富多維,大有做頭。” 受此啟發,其研究成果即為《明清社會史論》一書。本書系根據近一萬五千名明清進士、兩萬多名晚清舉人與特種貢生三代履歷,以及大量且多樣的史料,用以討論明清的“社會流動”問題。何先生是第一位大量運用附有三代履歷的的明清進士登科錄及會試、鄉試同年齒錄等鮮為學者註意的科舉史料;根據這些史料,何教授作量化統計,分析社會流動;在資料的數量與涵蓋面上,均遠超前人。分析的結果,以平均數而言,明代平民出身的進士約佔總數50%,清代則減至37.2%;而祖父三代有生員以上功名者,則由明代的50%,升至清代的62.8%;可見平民上行流動的機會漸減。清代,尤其清代後期,大行捐納制度,富與貴緊密聯繫,影響力趨強,更使平民上行流動的機會大減。但總體分析,可以看出科舉確實對明清時期的社會流動具有重要作用和相對的“公道”:一方面出自平民家庭的進士比率相當可觀,另一方面出身於三品以上擁有“蔭”的特權家庭的進士僅佔全部進士的百分之六以下。更難能可貴的是,何炳棣先生在書中不但處理上行流動,而且也討論下行流動及其導因,使我們對所謂“富不過三代”能有更深層次的認識。除此之外,何先生又專章討論了士農工商、軍民匠灶的橫向水平流動,並對社會流動的地區差異性也有所論及。從中我們可以看出科舉制的重要性,其不僅是傳統中國普通學子得以成功的階梯,也是整個傳統中國社會保持穩定和流動,以致於一千多年延續不斷的重要因素,即傳統中國的成功之道。

我個人認為最值得注意的反而是何先生對下向社會流動問題的研究。唐代以後,社會最突出的特徵是功名的獲取更主要地是取決於個人才能而非家庭地位。地位高的家庭如果子孫後代無能的話,也不可能久享功名。但由於關於下向流動的資料奇缺,長期以來,下向社會流動問題成為很少被系統研究的薄弱環節。作者卻在書中對此問題進行了別出心裁的研究,他通過利用山東新城王家、安徽桐城張家、江蘇無錫嵇家和浙江海寧陳家的家譜進行個案歸納,進而來分析影響下向流動的因素。第一,宋代以來,由於科舉功名取代家庭威望成為社會地位的決定性因素之一,身份制度的迅速變動和家庭地位的急劇升降變得司空見慣,有功名身份的人背離原來進入仕途時的嚴格家訓、家規傳統,把時間和精力放在個人愛好上,玩物喪志,導致個人地位從高處降到低處。第二,科舉制具有嚴格的淘汰性和強烈的競爭性,並且已有功名的家庭在參加科舉時和平民子弟也是平等的,再加上科舉名額的限制,一些功名家庭的子弟被淘汰也就在所難免了。第三則是蔭的範圍受到限制並逐漸嚴格。第四,也是最重要的就是中國的家庭財產實行多子均分製而非嫡長子繼承製,並且中國又素來提倡大家族制,因此每次分家都必然導致家庭財產的分散和經濟實力的降低,從而導致社會地位的降低。以上四個因素中前三個是變化的,最後一個是穩定的,以上任何一個因素都會導致官僚家庭的下向流動,如果家庭中沒有人獲得新的功名,這種下降過程將進一步加快。由此,作者檢討了明清時代的史料後作出結論:明清中國和近代西方之間社會流動的基本不同點就是長期的變遷趨勢相異,西方工業社會由於持續不斷的科技革命和經濟發展,產生了一種穩定的上向流動趨勢,而明清中國由於人口增長、科學技術和製度的停滯,長期的下向流動趨勢是無法避免的。

作者最後從總體上分析了影響社會流動的因素:科舉與官學,學校教育制度和考試制度的有機結合,成為影響社會上向流動的製度性因素;社學和私學,對考生普及教育和提供幫助,從而影響社會流動;科舉考生的社會資助,主要是地方社區,比如會館等,均給考生提供了很大便利;家族制度,家族長期有共有財產和福利提供,是一個促進窮人上向流動的重要因素;印刷物,隨著明清時期大規模的出版圖書,且價格日益便宜,給平民參加科舉而獲得相關教育創造了有利條件;戰爭和社會動亂,明清時期幾乎每次戰爭和社會動亂都會造成劇烈的社會流動;人口因素和經濟因素也影響社會流動,這一點可以參照何炳棣的另一著作《中國人口研究》中的有關論述。

何先生的這部巨著,給我的更多的是方法論上的啟發。比如他在研究下向流動時的個案歸納。因為資料的奇缺,作者只能採用這種方法。但何先生從各地的家譜中挑選出上文所說的四大家族這四個典型案例,從不同側面分析這四個家族十四代家世,再進行歸納,得出其下向流動的結論和原因,既別出心裁,也更見功力。還有就是書中的統計研究方法。作者在該書中使用了三十七個有價值的統計表,或推定,或比較,對史料採取量化分析,“看出全個社會的活動變化”,得出有關社會流動的定性結論,這些統計資料和數據是最為直觀和有說服力的,正因此加重了該書的分量,奠定了其“在社會史著作中居第一流”的地位。另外,作者的資料考證也令人讚賞。在掌握了大量資料的基礎上,作者對資料的使用也是嚴肅對待的。明清時期的傳記資料中最著名、最有分量的是焦竑編的《國朝獻徵錄》和李桓編的《國朝耆獻類徵》。但作者通過將李桓的《國朝耆獻類徵》、朱君毅的《清史列傳》和張耀翔的《清代進士之地理分佈》三書列表進行比較,發現三本書關於士紳階層的分類標準存在差異,前二者以主觀的多重功績作為標準,後者以客觀的功名作為標準。尤其是李桓具有地方主義情感,因為他是湖南人,就在書中把湖南的士紳總數排在第二位,把本應居第二位的浙江放在後面。由此何先生提出,使用傳記資料要慎重,要有選擇、鑑別,最好把資料和實證方法結合起來。

當然,正因為該書的地位顯著,書中觀點常被引用,也常被質疑和挑戰。首先,有些人認為三代不足以反映功名流動的真實面目,因為社會具有連續性,要做動態分析。其次,有些人認為功名身份在明清人口總數中只佔微小的一部分,有些地方,例如安徽桐城縣,士紳家庭長期保持對地方社會的控制,而這種社會控制並非是通過科舉和教育的途徑,而是通過累積土地和加強家族聯繫等途徑實現的。因此,社會流動的範圍不是相當寬闊的。最後,沈登苗先生認為何炳棣對明初的社會流動的分析雖然正確,但由於這是由於明初承接元代,是由元代的特殊用人政策造成的,因此不具備代表性。2當然,史學需要爭鳴才能不斷的推陳出新,但毫無疑問,這絲毫不影響何著的巨大成就。

史學應該是貫通的,從本書中,我們也不難看出作者對明清製度史以及政治事件也有相當深入的研究。比如其對明代的戶籍制度、明清考試制度和書院制度、私學和官學的功能以及社區的起源和家族制度等,都進行了功力深厚的考察,使本書更為系統和全面。由此可見,成為第一流的學者,何其難也!何先生曾在《讀史閱世六十年》中回憶其每次深夜從國會圖書館讀書出來,心裡總會豪氣乾雲的發出獅吼:“看誰的著作真配藏之名山”!讀過此書之後,我想至少何先生的這本巨著是配得上藏之名山的。

科舉與帝制中國的社會流動性

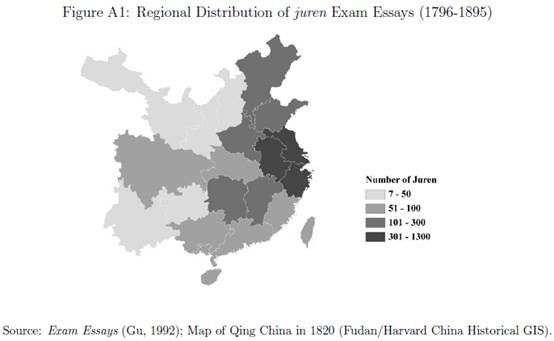

許多中外學者認為,中國帝制時期的科舉制是領先於英國文官選拔制度上千年的一大發明創舉。門多薩將帝制中國的平穩發展歸功於競爭性的科舉制度,官員的公開選拔而非世襲繼承為平民階層提供了穩定可靠的上升渠道,這對於增強社會流動性、維護社會穩定與活力起到了重要作用。美國“漢學之父”衛三畏甚至表示:“中國通過卓越的考試制度錄用文官武將,這是他們制度惟一不同於古今任何一個偉大的君主國家的地方”。但反對者認為,由於包括財富和人力資本在內的家庭環境對於個人的科舉表現有重要影響,科舉考試只是權貴階層的不斷複製。香港科技大學龔啟聖教授與他的合作者在最新的工作論文“The Making of the Gentry Class: Reconsidering theLadder of Success in Late Imperial China”中,利用大量的史料建立了相關數據庫,檢驗了個人能力和家庭背景對於候選人科舉表現的影響。

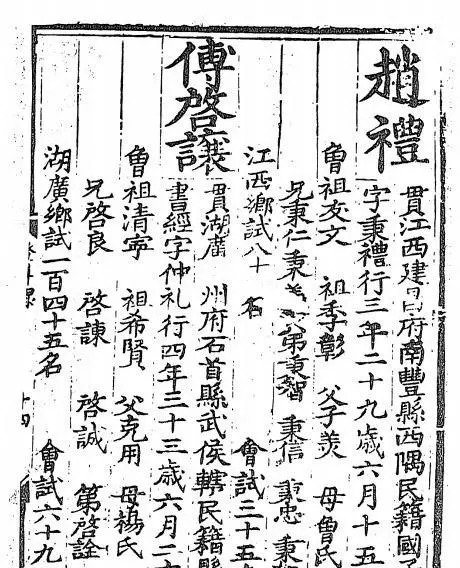

文章使用的數據主要來源於《清代硃卷集成》和《明清進士題名碑錄索引》。前者包含了4035位通過鄉試的舉人履歷信息,記錄了這些舉人鄉試的名次、中舉年齡、父系和母系的上三代特徵信息。這4305個舉人占同時期舉人總數的8%。後者記錄了明清時期所有通過會試得到進士功名的應試者。作者將這兩個數據匹配起來,從而能夠得知《清代硃卷集成》中的哪些舉人通過了進士考試,而且還能知曉這些舉人在殿試中的排名和錄取等級。作者將是否考中進士、殿試的排名和錄取等級作為考察舉人是否獲得向上流動這一因變量的三個度量指標。

文章利用《清代硃卷集成》中舉人履歷,構造了核心自變量,這分為兩大類:其一是家庭背景,其二是個人能力。家庭背景根據父輩的功名分為四個等級:平民、底層學子、中下層士紳、高級士紳,這又可以進一步細分為父輩的教育水平(人力資本)、官職高低(文化資本)和家庭教師的質量。個人能力包括候選人通過鄉試的排名和年齡。此外,作者還控制了作為家庭財富代理變量的候選人父輩的妻妾數量、候選人成為舉人前的身份(是否是監生)、兄弟數量及排行、城鄉身份、以及地域和組群固定效應。

作者根據因變量性質分別選擇了OLS和有序logit模型構建計量模型。實證結果表明,儘管底層學子和中下層士紳的家庭背景相較於平民在進士考試中並沒有明顯優勢,但來自高級士紳家庭的舉人考取進士的概率要比平民家庭出身的高出53.7%。這表明權貴階層的複制和社會地位的繼承性在一定程度上得到了體現。另一方面,作為個人能力的代理變量,候選人考取舉人的排名和年齡都對會試的成功有明顯作用。鄉試中的排名每提高10%將使其通過進士考試的概率增加8.3%,而考取舉人的年齡每增加一年會使考取進士的概率下降4.8%,這一結果支持了科舉考試加強了帝制中國社會流動性的假說。總的來說,帝制晚期的中國社會階層確實是流動的,但階層中的不平等在進士考試中也體現得十分明顯。

文章緊接著從人力資本和文化資本兩個層面檢驗了高級士紳家庭對進士考試的影響。回歸結果表明,父親的教育水平每提高一個水平(共七個等級),通過考試的概率增加4.3%。類似的,三代以內父係長輩的官職每提高一個等級(共十九個等級),通過考試的概率增加3.6%。但相反的,家庭財富在各個模型中均不顯著,說明在最高等級(進士)的科舉考試中,家庭物質資本不如人力資本和文化資本來的重要。

由於進士的排名和所屬等級很大程度上決定了候選人能否進入翰林,而這對於個人的仕途起點有著決定性作用。因此,作者進一步將被解釋變量從是否考取進士改為殿試的名次和等級。新的估計結果表明,父親的人力資本和文化資本在殿試的表現中同樣起著重要作用,當候選人父親曾經擔任過高級官職(省級及以上)時,這一作用更加顯著。

綜上所述,本文研究結論既支持傳統社會有較高的社會流動性假說,也支持家庭背景的重要性假說。一方面,作者發現能力對於舉人是否能考中進士有顯著影響,這表明科舉制度使帝制時期的中國社會有較高的社會流動性,這一論斷因家庭財富對科舉表現的影響不顯著而得到加強。但另一方面,家庭背景對個人的考試成功同樣有重要影響,但這種家庭背景影響主要來自頂層士族,其他的家庭背景則沒有明顯的優勢。

另外,家庭背景中的文化資本-父輩的官職高低,對於殿試的成績有顯著影響,這是由於殿試更多地側重對國家政務的處理能力而非對儒家經典理解的考察,擔任高級官職的父輩的經驗對於殿試的發揮具有重要作用。龔啟聖教授與其合作者的這一研究發現不僅有助於我們更好地理解科舉制在晚期帝制中國社會流動中所起的作用,同時也對更廣意義上的代際研究有重要啟發。

“量化歷史研究”公眾號是由北京大學經濟學院量化歷史研究所組織,由陳志武(耶魯大學終身教授、北京大學經濟學院特聘教授)和管漢暉(北京大學經濟學院副教授)及其團隊負責。以嚴肅而又不失活潑的方式,向廣大學界和業界朋友,定期推送有關七大洲五大洋的量化歷史研究經典文獻和前沿文獻。本賬戶同時作為“量化歷史講習班”信息交流平台,向大家及時發送講習班的最新信息和進展。喜歡我們的朋友請搜尋公眾號:QuantitativeHistory。

宋代有你想不到的開明:社會流動性比唐朝都大

2017/01/19 來源:和訊網

【編者按】梁庚堯,當代著名歷史學家,台灣大學歷史系教授,精於中國社會史和宋史研究。本文選自《宋代科舉社會》(東方出版中心,2017年1月)第九講「社會流動及其局限」。

舊門第消失與新士人興起

科舉制度配合上印刷術的推廣應用與教育機會的普遍增加,促成了唐、宋之間社會形態的轉變。這一個轉變表現在宋代社會上,便是統治階層社會縱向流動的加速。以往政權由少數世家大族長期壟斷的情形不再存在,科舉出身的士人取而代之成為政治的核心,而他們往往是驟盛忽衰,不容易再形成以往門第那種可以延續好幾百年的政治力量。和科舉制度影響及社會縱向流動這一個課題同樣重要而且相互關聯的,還有科舉制度對家族組織的影響。構成中古門第的世家大族,外則借地望、譜系來維繫,內則憑禮法、經學而傳家,並且以九品中正制度來延續其政治地位;宋代新興士人的家族組織,則與科舉制度的影響不能脫離關係。關於這一點,已有學者以專文提出深具啟發性的看法;本書雖然也觸及科舉制度對家族組織影響的某些方面,如第七講所論及的義學,但是未能專就這一個問題作整體性的討論。

早在民國二十九年(1940),錢穆在《國史大綱》第四十一章《社會自由講學之再興起》中,已經指出唐代中葉以後,中國有兩項很大的變遷,一項是南北經濟文化的轉移,另一項是社會上貴族門第的逐漸衰落。並且進一步認為門第衰落之後,社會上的新形象主要有三點:一是學術文化傳播更廣泛,二是政治權解放更普遍,三是社會階級更消融。而在政治權解放更普遍這一點中,他講「以前參預政治活動的,大體上為幾個門第氏族所傳襲,現在漸漸轉換得更快,超遷得更速,真真的白衣公卿,成為常事」。1950年,錢穆在《中國社會演變》一文中,將唐代以後具有上述特色的社會,命名為「科舉的社會」,並且說:「這一種社會,從唐代已開始,到宋代始定型。這一種社會的中心力量完全寄托在科舉制度上。」這篇文章,後來收入錢穆的一本小書《國史新論》中。

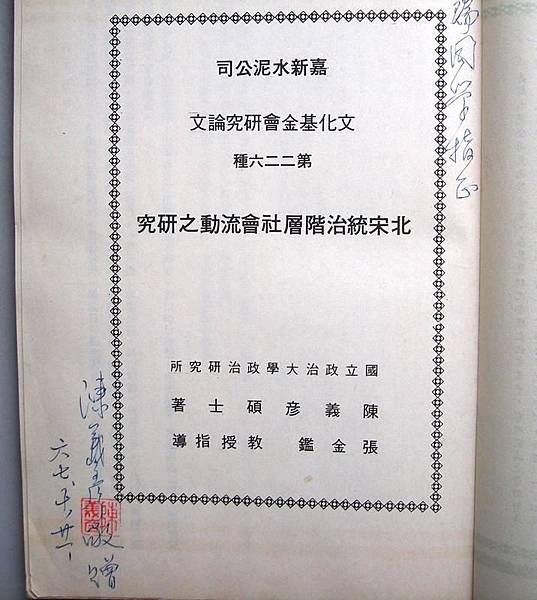

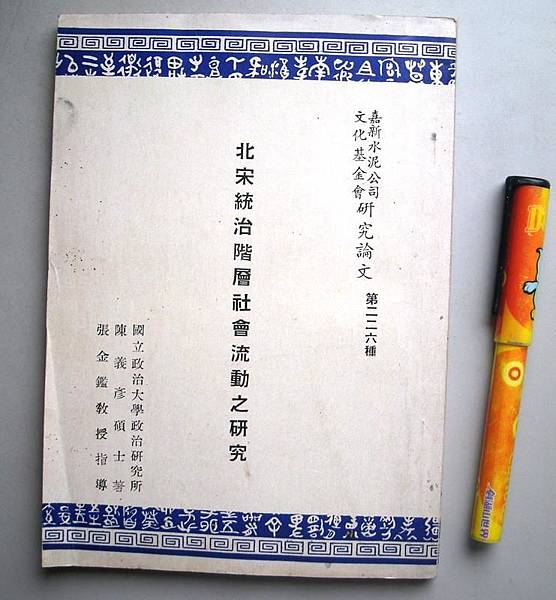

在錢穆寫《中國社會演變》一文的三年前,學術界開始以統計的方式來探討宋代社會的上下階層之間的縱向流動。這一個研究方向首先出現於美國,美國宋史研究的奠基人柯睿格(E. A. Kracke, Jr.)在1947年發表的「Family Vs. Merit in Chinese Civil Service Examinations under the Empire」一文中,運用南宋《紹興十八年同年小錄》和《寶祐四年登科錄》兩份進士錄取名單,統計這兩榜進士中所謂「新血」的比例。然後在1950年,日本學者周藤吉之在《宋代官僚制と大土地所有》一書中,也用同樣的資料,作了更加廣泛的統計。錢穆的學生孫國棟在1959年,於香港發表《唐宋之際社會門第之消融》一文,運用《新唐書》、《舊唐書》及《宋史》列傳人物的家世資料,比較中唐以後和北宋時期人物出身背景的差異。1971年,台灣政治大學政治研究所研究生陳義彥,將他碩士論文的一部分寫成《以布衣入仕情形分析北宋布衣階層的社會流動》一文發表,統計《宋史》列傳中北宋人物的出身背景。1977年,他的碩士論文《北宋統治階層社會流動之研究》出版。他們的研究成果,大體上都印證了錢穆在《國史大綱》中的看法。

在美國的中國史學界,同樣是科舉時代的社會流動研究,除了宋代之外,還有何炳棣對於明清時期的研究,他在1950年代運用這一個時期的進士登科名錄、舉人與貢生的名簿同年齒錄及生員題名錄,分析近四萬名人物的三代祖先,也認為從明到清平民向上流動的機會雖然漸減,但是就整個明清時期來講,仍然有相當程度的流動性。他的專書The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911(《明清社會史論》),出版於1962年。一直要到1980年代,這樣的看法才受到美國學者郝若貝(Robert M. Hartwell)和他的學生韓明士(Robert P. Hymes)的挑戰。

上述有關唐宋社會流動的研究指出,儘管在盛唐時期,科舉考試製度已經成為政府取士的重要途徑,但是在中晚唐,門第勢力在政治上仍然占有重要的地位。據孫國棟的統計,《舊唐書》所載從唐肅宗到唐代末年之間的人物,大約有將近十分之七出自名族和公卿子弟,出身於寒素者不及七分之一,如果以宰輔的家世作比較,兩者的比例更加懸殊(80%∶7%);經過唐末五代的大亂,唐代的官宦大族受到很大的摧殘,從此脫離了政治的核心,到北宋時期,政治上活躍的已是另外一群新興的士人。《宋史》列傳中的一千多位北宋人物,源出於唐代大族的只有十姓三十二人,這些人物的家世,在唐末五代或則已經式微,與寒賤無異,或則流移外地,失其故業。而宋代政治人物的家世背景,在構成上已和唐代大不相同。據陳義彥的統計,《宋史》列傳中的北宋人物,出身於高官家庭的不過四分之一左右,而出身於布衣的則超過二分之一,而且隨著時間的演進,時代愈晚,布衣出身的比例也愈高;以宰輔的出身來作統計,情況也大體相似。而布衣官員入仕的途徑,在北宋初期以科舉出身的約占三分之一,在北宋中期已超過四分之三,到北宋晚期更超過五分之四。科舉制度所造成的影響,十分明顯。柯睿格則指出,南宋紹興十八年(1148)和寶祐四年(1256)兩榜登科錄中的進士,祖宗三代都不曾仕宦的進士,也都要超過一半以上。

上述的統計,說明到了宋代,世家大族已經無法再像唐代以前一樣壟斷仕途,仕宦之家再也不容易世代保持仕宦的身份,除非子孫能夠世代不斷地在科舉考試中表現優異;而布衣入仕的途徑則寬廣了很多,他們只要能在科舉考試中表現才能,就有機會進入仕途,甚至擢升高官。這也就是說,宋代統治階層的流動性,要比唐代高了很多。

不過所謂社會流動的加速,是就和唐代比較而言,單就宋代本身來講,社會流動仍然有其局限。第一,宋代入仕之途中仍然存在著恩蔭的制度,高官子弟、親屬甚至門客可以恩蔭入仕。第二,隨著人口的增加與士人階層的擴大,科舉考試競爭愈來愈激烈,即使進士登第最多的一次將近一千人,就考生比例來看,機會也是相當小的,要想在考試中出眾,必須花很長的時間作準備,不事營生。在這種情況下,富貴之家的子弟比較占優勢。第三,上述有關統計,都是以父親、祖父、曾祖等嫡系祖先的仕宦情形作依據,然而嫡系祖先未曾仕宦,未必沒有其他血親或姻親仕宦,這些血親或姻親的經歷如果能對一個人的前程發生影響,那麼上述所謂布衣出身的意義便要大打折扣。這也就是郝若貝在「Demographic, Political, and Social Transformations of China, 750-1550」一文中,韓明士在研究宋代江西撫州的專書Statesmen and Gentlemen: the Elite of Fu Chou, Chiang Hsi, in Northern and Southern Sung中,提出有異於柯睿格、何炳棣說法的重要理由;韓明士甚至從家族背景與婚姻關係,去分析包括具官員、士人身份者及不具此等身份者在內的地方精英,認為宋代沒有社會縱向流動可言。上面所提及的三項因素,後面還會再討論。

儘管有這些局限,科舉考試在宋代確實提供了一個公開競爭的場地,宋代的社會也確實和唐代不同。當時人對社會特色的變化,有敏銳的感受。鄭樵《通志·氏族略序》說:

自隋唐而上,官有簿狀,家有譜系。官之選舉,必由於簿狀;家之婚姻,必由於譜系。……此近古之制,以繩天下,使貴有常尊,賤有等威者也。所以人尚譜系之學,家藏譜系之書,自五季以來,取士不問家世,婚姻不問閥閱,故其書散佚,而其學不傳。

取士不問家世,正是宋代科舉考試製度所顯現的特色,家世背景不能影響考官的評審。和這項特色同時存在的現象,是仕宦家族想要長期保持興盛並不容易。袁采《袁氏世范》卷一《子弟貪繆勿使仕宦》:

士大夫試歷數鄉曲,三十年前宦族,今能自存者,僅有幾家。

同書卷中《世事更變皆天理》:

世事多更變,乃天理如此,今世人往往見目前稍稍樂盛,以為此生無足慮,不旋踵而破壞者多矣。

盛衰無常,正是宋代縱向社會流動加速的寫照。

出身於布衣的官宦,主要來自於哪一類家庭?根據陳義彥運用《宋史》列傳所作的統計,最多的是士人家庭。由於「業儒」已經成為當時社會的一種理想,所以確實有許多家庭世代以士人為業,他們可能有祖先在經營產業富裕之後,開始重視子孫的教育;也可能有祖先曾經入仕,而子孫在科場失利,卻仍然力求進取;也有些出身貧寒的士人家庭,雖然生活艱苦卻依舊要保持士人的身份。其中許多士人家庭,可能同時擁有一些田產,田租的收入是支持他們讀書的經濟來源。南宋初年,胡寅(1098—1156)曾說建寧府「讀且耕者十家而五六」(胡寅《斐然集》卷二一《建州重修學記》)。不過除了士農兼業的家庭外,工商之家轉而為士的情形也逐漸多見。北宋晚期,蘇轍(1039—1112)就講:「凡今農工商賈之家,未有不舍其舊而為士者也。」(蘇轍《欒城集》卷二一《上皇帝書》)南宋晚期,歐陽守道更說:「古之士由農出,農之氣習淳良,後之士雜出於工商異類矣,又降而下有出於吏胥游末矣。」(《巽齋文集》卷五《回包宏齋書》)北宋末年的宰相李邦彥(?—1130),父親便是銀工;南宋寧宗時的宰相京鏜(1138—1200),則出身於經營鹽鋪的家庭。這一類的例子也許不多見,卻也正是「取士不問家世」的最好說明。

蔭補、財富與親緣的影響

(一)蔭補

蔭補也稱為恩蔭或奏薦,凡是宗親國戚,文武官員的子孫、親屬甚至門客,都有機會獲授官職。這一項制度在漢、唐都有,宋代也繼續沿用。恩蔭授官的時機,比較常見的有在皇帝生日的時候,稱為聖節蔭補;有在三年一次的郊祀或明堂大禮的時候,稱為大禮蔭補或郊祀蔭補,這是最主要的一種;有在中高級文武官員致仕的時候,稱為致仕蔭補;后妃、宗室、中高級文武官員去世之前,也可以遺表向朝廷奏薦,稱為遺表蔭補;下級官員也享有這項權利,中下級官員如果因為作戰、捕盜而死亡,同樣可以奏薦,稱為死事蔭補。蔭補的對象包括兄弟、子孫、異姓親屬,高官甚至可以蔭補門客、醫人。每人蔭補的人數也沒有一定,多的可以到一二十人,譬如宋真宗時代的宰相王旦死後,「錄其子、弟、侄、外孫、門人、故吏,授官者十數人」(《續資治通鑑長編》卷九十「天禧元年九月己酉」)。宋初名將曹彬死後,親族、門客、親校有二十餘人獲得授官。

蔭補得官由於家世背景,和經由科舉考試憑藉能力競爭得官有所不同。宋代官員中,以蔭補得官的人數占了相當的比例,當時人也不斷批評蔭補的冗濫。宋仁宗慶曆年間,范仲淹在他上呈給皇帝的改革建議中,「抑僥倖」一項就說:

自真宗皇帝以太平之樂,與臣下共慶,恩意漸廣,大兩省至知雜御史以上,每遇南郊,並聖節,各奏子充京官,少卿監奏一子充試銜,其正郎帶職員外郎,並諸路提點刑獄以上差遣者,每遇南郊,奏一子充齋郎。其大兩省等官,既得奏子充京官,明異於庶僚,大示區別,復更每歲奏薦,積成冗官。假有任學士以上官,經二十年者,則一家兄弟子孫出京官二十人,仍接次升朝,此濫進之極也。(《范文正公集·政府奏議》上《答手詔條陳十事》)

從慶曆年間以後,政府雖然不斷對蔭補制度有種種的限制,使蔭補得官不再像以前那樣容易,但是這一項制度的影響仍大。北宋皇祐二年(1050),當時人說每三年以蔭及其他橫恩而得官者不下千餘人;南宋隆興元年(1163),當時人也說三年一郊,以父兄而任官者達數千人。

李心傳《建炎以來朝野雜記》乙集卷十四《嘉定四選總數條》載有宋寧宗嘉定六年(1213)官員數,官員總數共28,864員,其中尚書左選轄京朝官2,392員,包括有出身者975員,以各種名目蔭補者1,383員,以其他身份補官者34員;侍郎左選轄選人17,006員,包括有出身者4,325員,恩科5,065員,童子科60員,奏薦6,366員,宗子該恩者560員,以其他身份候選者613員。尚書右選與侍郎右選所轄為武臣,暫時不加以統計。尚書左選所轄京朝官中,有出身者僅占40.8%,而出身蔭補者則高達57.8%;侍郎左選所轄選人中,有出身、出身恩科、童子科者合占55.6%,而出於奏薦、宗子該恩者高達40.7%;京朝官、選人兩項合計,出自於科舉者占53.7%,出自於蔭補、奏薦者占42.8%。在文臣中,蔭補所占比例已經如此之高,而在武臣中,蔭補所占的比例可能還要更高,蔭補的影響的確不能忽視。

但是據陳義彥有關《宋史》列傳北宋人物入仕途徑的統計,以蔭補入仕者只占總人數的16.6%,其中約十分之七出身高官家庭,約四分之一出身中官家庭,兩者合計已超過95%。而黃寬重在《南宋兩浙路社會流動的考察》一文中,利用南宋、元初的文集、金石、方誌、進士題名錄、館閣錄等資料,搜集到南宋兩浙路5,644人的資料,其中已仕者4,406人,出身於進士者占76.7%,而以蔭補入仕者則僅占3.8%,這兩項統計給人的印象,都和《建炎以來朝野雜記》的資料有很大的差距。

這種差距可能的解釋是,由蔭補入仕的人雖然數量很多,但是其中表現出色,有機會擢升到中、高層官員而能加載正史列傳或其他史料中的,卻為數有限。

也就是說,他們在才華、表現與升遷機會上,均遠不如出身於科舉的官員,蔭補制度雖然保障了他們入仕的機會,卻不保障他們升遷的機會。事實上,不僅不予以保障,而且予以諸多限制,例如對於無出身人(包括蔭補在內)規定不得任台職,也不授以館職。文臣京官的升遷,科舉出身者是隔級遷轉,而蔭補者只能逐級遷轉。選人除京官,有出身者也較無出身者官階為高。相對而言,制度的規定顯然使得官員無論家庭背景,由科舉入仕者要較由蔭補入仕者在升遷上為有利,來自平民階層的官員,他們只能以科舉出身,不因家庭背景而在制度上減少了往上發展的競爭機會。在這種情況之下,要想在宦途有所發展,官宦子弟仍然必須參與科舉考試的競爭,事實上也的確有不少官宦子弟如此,或者參加州郡解試,或者在蔭補後再參加鎖廳試。據陳義彥的統計,《宋史》列傳中北宋人物出身於高官家庭的,約有十分之三是以科舉入仕,近45%是以蔭補入仕;出身於中官家庭的,則約有二分之一是以科舉入仕,將近十分之三是以蔭補入仕。可見即使是高官子弟,也有不少不憑特權踏入仕途;而中層官員子弟以科舉進身的比例,已超過了蔭補。中層官員子弟能蔭補的官位低,導致他們在升遷上要比獲得蔭補的高官子弟更為困難,或許也是載入《宋史》列傳的中官子弟有較多是以科舉出身的原因。

(二)財富

家庭的經濟能力對於士人參加科舉考試的成敗,也有很大的影響。富有的家庭比較能夠支持子弟接受較好的教育,也比較能夠讓他們心無旁騖,專心準備考試;甚至比較方便在考試中運用金錢來舞弊,譬如僱人代筆或買通辦理考試事務的人員。在這樣的情況之下,富家子弟在科舉考試中顯然比較占優勢。

一般認為,官戶,也就是品官之家,是社會上最富裕的階層,原因在於他們在某種程度之內,享有免除差役及科敷的特權,稅、役負擔既輕,財富累積自然容易。富與貴結合在一起,即使官宦子弟不享受蔭補的特權,他們參加科舉考試,及第的機會也會大得多,因而阻塞了其他人上進之途。

問題也許不能一概而論,官宦子弟在科舉考試中的優勢固然存在,但是富貴有時候不見得就是一項優勢,善於運用財富固然可以支持子弟讀書應舉,不善於運用也會造成子弟習於遊樂放蕩,甚至破壞家業。《袁氏世范》卷二《興廢有定理》:

起家之人見所作事無不如意,以為智術巧妙如此,不知其命分偶然,志氣洋洋,貪多圖得。又自以為獨能久遠,不可破壞,豈不為造物者所竊笑。蓋其破壞之人或已生於其家,曰子曰孫,朝夕環立於其側者,皆他日為父祖破壞生事之人,恨其父祖目不及見耳。前輩有建第宅,宴工匠於東廡曰:此造宅之人。宴子弟於西廡曰:此賣宅之人。後果如其言。

宋人所謂「起家」,常指入仕而言。袁采(1140—1190)觀察到士大夫開創仕宦之業,卻不旋踵因子孫不肖而破壞。何以官宦子孫常多不肖?他在同書卷一《子弟常宜關防》條有一段觀察:

子孫有過,為父祖者多不自知,貴官尤甚。蓋子孫有過,多掩蔽父祖之耳目。外人知之,竊笑而已,不使其父祖知之。至於鄉曲貴宦,人之進見有時,稱道盛德之不暇,豈敢言其子孫之非。況又自以子孫為賢,而以人言為誣,故子孫有彌天之過,而父祖不知也。間有家訓稍嚴,而母氏猶有庇其子之惡,不使其父知之。

他認為是由於貴宦之家對於子孫失之於放縱溺愛,別人對他們也只是奉承,而不敢有所規勸。

這樣教養出來的官宦子弟,自然不可能憑能力在科舉考試中與別人競爭。北宋晚年,畢仲游(1047—1121)指出以蔭補入仕的公卿子弟大多庸劣,正是這種情況的反映:

而公卿大夫所任之子弟,雖有賢者,而驕驁愚懵,未知字書之如何而從政者亦甚眾。雖其父兄不自言,以情占之,豈能不以為愧而且幸哉。(畢仲游《西台集》卷四《官冗議》)

就是因為他們本性庸劣,無法在科舉考試中與人競爭,所以才需要依靠蔭補入仕。而這種情況也說明,官宦家庭擁有財富,卻不一定能夠培養出優秀的子弟。

況且官宦家庭未必都稱得上富有,經濟環境較差,甚至貧困的,也為數不少。而富裕的家庭,又不限於官宦,業農、業商也同樣可以致富。許多地主、商人,在家計豐足之後,往往開始注意子弟的教育,培養子弟入仕,前面講私學的興盛時,就提到了一些例子。也有一些富家是農儒兼業,經過好幾代的努力,才有人通過考試,踏入仕途。這種情形,固然說明了財富的影響力,但是就他們的家庭背景來講,對官宦階層卻不能不說是注入了新的成分。

這些富有家庭自然也有庸劣子弟,他們沒有蔭補的特權,可是渴望求得科名,於是有考試舞弊的情形。咸淳六年(1270)黃震在紹興府發布了一篇《又曉諭假手代筆榜》,其中說道:

士、農、工、商,各有一業,元不相干。為士者多貧,雖至仕宦,尚苦睏乏。惟為農、工、商賈而富者最為可慶,最當知足。蓋人若不曾讀書,雖田連阡陌,家貲巨萬,亦只與耕種負販者同是一等齊民,而乃得高堂大廈,華衣美食,百人作勞,一身安享。不惟一等齊民不能及之,雖貴而為士,至於仕宦,祿賜有限,憂責無窮,亦豈能及之?富室若不知足,又當何人知足?近來風俗不美,富室間不安分,更欲揮金捐財,假手代筆,攘竊士人科第,盜取朝廷官爵,敗亂官箴,賺誤百姓。(《黃氏日抄》卷七八)

從黃震的榜文看,這些僱人代筆的富家主要是從事農、工、商賈之業的家庭,而非官宦之家,他們以金錢的力量使士人願意代他們作答,從而通過考試,獲得官位。這種情形,同樣說明了財富的影響力,所採用的手段雖然不正當,但是同樣不得不認為是對官宦階層注入了新的成分。

財富的影響力已如上述,但是科舉考試究竟有一套嚴密的制度,單憑財富並不能發生作用,舍舞弊的途徑而不論,還必須配合上教育、子弟的才華與努力,以及機運(朝廷政策與考官因素)。在這種情況之下,富家並不能夠壟斷科舉考試的錄取名額,貧窮的士人也有很多的機會,黃震在榜文中說:「為士者多貧,雖至仕宦,尚苦睏乏。」正說明了這種狀況。南宋文人洪邁在《夷堅志》里講了一個陳堯咨的故事,陳堯咨由於家貧,不願花錢從浦城縣到建寧府城去參加解試,心裡很猶豫,於是到鄰近的護學祠中留宿求夢,當晚夢見一個獨腳鬼,跳躍前進,且行且歌,說:「有官便有妻,有妻便有錢,有錢便有田。」陳堯咨醒來,決意到府城應考,結果果然通過解試,並且一舉登科。這個故事所顯示的貧士仕宦之後的經濟境遇,雖然和黃震所講不同,但是兩項資料都說明了一些士人在及第之前,經濟情況並不是很好。他們家境艱困卻仍然不顧一切地投身於科舉競爭,顯然是因為科舉考試在競爭上儘管激烈,可是對於貧士來講,仍然充滿了無窮的機會與希望。

事實上,宋代官宦出身於貧士家庭的不乏其人,其中有些甚至考中了狀元。這種情形,說明了財富的影響力固然很大,但是並沒有決定性的作用。

(三)親緣

除了父親、祖父、曾祖父等嫡系親屬外,其他如兄弟、伯叔、母舅等血親或姻親,對於入仕的機會也會發生影響。以蔭補來說,不僅父祖可以提供蔭補的機會,其他親屬也可以提供蔭補的機會,但是關係如果比較疏遠,官階也就會有差別。例如知樞密院事至同知樞密院事,可以蔭子為承奉郎、孫及期親為承務郎,都屬於京官低階,而大功以下及異姓親只能蔭為登仕郎,則只是選人低階了。在經濟或教育上,其他親屬也可以提供助力,但是這種助力究竟也有其限度,和支持自己家庭的子弟讀書應舉不可能沒有差別。而且前面討論到蔭補與財富影響力的限度也仍然存在,不論其他親屬提供如何的幫助,父祖是否重視教育,本人的才能、努力與機運,仍然是不可忽略的重要因素,親屬的助力只能配合這些因素髮生作用。

宋代福州登科士人的家族關係,提供了在科舉考試中親屬影響力只是助緣的一個地區性群體案例。統計《淳熙三山志》所載登科名錄中的家族關係資料,可以看出,從北宋太平興國五年(980)榜到南宋紹定五年(1232)榜,約二百五十年間,福州包括進士、諸科、文舉特奏名、武舉、武舉特奏名、太學釋褐、八行在內的3,400多名登科者中,約有三分之一的登科者具有家族登科背景(家族中包括直系親屬、旁系親屬及兄弟關係在內,具有兩個以上的登科者),也就是仍有約三分之二的機會可供家族中尚未有人登科的士人去競爭。至於競爭那具有家族登科背景的三分之一名額的,則有三百多個家族,並非少數家族在壟斷。這三百多個家族,大多數的登科人數都只在兩至五人之間,而又以兩人、三人為常見,六人以上的並不多,其中陸氏和潘氏家族有多達二十餘人登科,可以說是十分罕見。但是以潘氏家族為例,在北宋時開始有族人登科,到了南宋,至少有分居在長樂和閩縣的五個支系在科第上有所表現,前後斷續包含八個世代。這五個支系,其中有些關係已經疏遠,甚至無法追溯遠祖的關係;關係比較親近的幾個支系,到南宋末年也已超出五服之外,把各個支系所有登科者視為整體的表現來衡量,是否適宜,有待考慮。進一步看,那些有較多族人登科的家族,同一個家族的各個支派,不同的輩分,甚至同一家中的父子兄弟,在舉業上的成功或挫折也會有很大的不同,在應舉中屢經挫折的情形並不乏見。就算是科第名族如潘氏,情況也是一樣。而且那些沒有家族科第背景的士人為登第而長期奮鬥的歷程,同樣見於具有家族科第背景的士人的身上,往往困苦力學,屢遭挫折,然後登科。這種情況下,實在很難認為親屬關係可以對士人登科發揮什麼直接的作用,不論家族背景為何,參加科舉考試的士人都必須面對競爭。競爭強烈推動了福州教育的擴張,也促使家族中的長輩重視子弟或族人的教育。從許多例子看,家族的助力,無論是士人己身這一邊,或母親、妻子這一邊,其實都發揮在教育上。然而即使重視教育也未必就能使子弟或族人順利登科,士人在舉業中屢經挫折、長期奮鬥、有成有敗,所說明的是個人在才智、努力與機運上的差異所發生的作用。

再看看福州以外的一些個別例子。明州官宦樓、汪兩家有密切的婚姻關係,樓鑰的父親樓璩(?—1182)娶了汪大猷的姊姊,汪大猷的妻子則是樓鑰堂伯父的女兒。樓璩在南宋初年由於家境清寒,曾經與家人寄居於汪大猷家中。袁燮記載樓鑰少年時生活、讀書的情形:

家素清貧,重以建炎之禍,先廬故物,一簪不留。兗公(按:樓璩贈兗國公)依外舅少師汪公以居,辛苦植立,不墜先緒。宦遊既久,生理尚窄,樸素如寒士,諸子無復豪習。公從師里校,至無蓋以障雨,敝衣糲食,僅免寒飢,以此益自磨厲。(《絜齋集》卷十一《資政殿大學士贈少師樓公行狀》)

樓璩曾任軍器監丞、知州,雖是官宦,經濟情況卻不很好。他寄居在姻親汪大猷家,從他們父子生活的情形來看,汪家給他們的經濟幫助顯然有其限度。不過即使在這樣艱困的環境中,樓鑰仍然「從師里校」,顯示家庭對教育的重視。樓鑰的伯父樓(1090—1162)仕宦至知揚州兼淮東安撫,曾經買腴田五百畝設立義莊,家境應該不至於太壞,但是樓鑰講他的父親樓璩「清貧終身」,顯然伯父對他們家似乎也沒有提供太多經濟上的幫助。樓鑰的入仕,是經由科舉。他二十歲侍親遊宦還鄉,仍然師事當時的名師鄭鍔,他描述當時的情形說:「時亦粗成賦篇,及見先生機杼,望洋向若而嘆,一意摹仿。」(《攻媿集》卷五三《鄭屯田賦集序》)這段話一方面顯示他對鄭鍔的欽佩,另一方面也不難看出他對自己文才的自負,可是卻肯虛心求進。他在隆興元年(1163)的禮部試中,果然「主司偉其辭藝,欲以冠多士」,只因「所答策偶犯廟諱」,而置於末等之首。(袁燮《資政殿大學士贈少師樓公行狀》)他的及第,應該和他自己的才華、努力有關,父親、舅舅或伯父的餘蔭都無法掩蓋掉這一項因素。

樓鑰是官宦子弟,他的舅舅、伯父也都是有相當地位的官宦,樓家的家族組織並不鬆散,而甥舅之間的關係尤其密切,但是樓鑰在舉業上的成功似乎不能歸功於伯父或舅舅的提攜,在經濟上所得的幫助也沒有使他的家庭轉而富裕,唯一可以講的是這樣的一個背景使得家裡重視對子弟的教育。但是官宦人家即使重視子弟教育,也不能保證子弟在舉業上成功。周輝《清波雜誌》卷五《家塾》有這樣一段記載:

頃一巨公招客訓子,積日業不進,踧踖欲退。巨公覺之,置酒,泛引自昔名流,後嗣類不振,且曰:「名者,古今美器,造物者深吝之。前人取之多,後人豈應復得。」士人解悟,其跡遂安。

即使巨公自己也不期望兒子在學業上有成就,以「自昔名流,後嗣多不振」,「前人取之多,後人豈應復得」來安慰家庭教師,其他的血親或姻親縱然是官宦,又豈能運用他們的身份而有所影響?

至於出身於平民家庭的士人,和官宦家庭通婚的情形固然有,但是也有許多婚姻的對象仍然是平民,而非官宦。陸九淵的祖上未嘗有人出仕,他的哥哥陸九齡雖然比他早三年進士及第,但也沒有立即赴任,而是還鄉侍奉母親。陸九淵二十九歲結婚,岳父吳漸(1124—1183)出身於一個商人家庭。吳漸違背父親要他治生的意旨而專心讀書,屢舉不第。陸九淵三十三歲得解,三十四歲進士及第。吳漸非官宦的身份,並不妨礙陸九淵舉業的成功。王十朋(1112—1171)的祖上也沒有人仕宦,他在二十七歲結婚。他的岳父賈如訥同樣出身於一個士、農兼業的家庭,在王十朋成婚之前已經去世;賈如訥的弟弟賈如規則在賈如訥去世之前中特奏名,可是一任縣尉之後便還鄉不仕。王十朋一直到紹興二十七年(1157),才進士及第,高中狀元,當時已經四十六歲。他的岳家也不能說是官宦家庭,卻不妨礙王十朋成為狀元。

況且也有不少士人成婚,是在進士及第以後。前面講到陳堯咨的故事,獨腳鬼唱說「有官便有妻」就是最好的說明。當時流行榜下擇婚的風氣,權貴人家要到進士發榜之後才從其中挑選女婿,即使有些在榜前先擇,也是看中這個青年人有才華,及第有望。在這種情況下,這些士人進士及第之後在宦途上的發展,固然不能說完全沒有受到他們官宦親家的提攜,但是他們的登第談不上和他們的官宦親家有什麼關係,而是靠自己的才智、努力和機運。

文天祥有一首《上冢吟》詩,詩前有序,提到一個士人登科之後,因名家擇婿而棄糟糠之妻再娶的例子:

湘人有登科者,初授武岡尉,單車赴官守。名家正擇婿,尉本有室,隱其實而取焉。官滿,隨婦翁入京,自是舍桑梓,去墳墓,終身不歸,後官至侍從。其糟糠妻居母家不復嫁,歲時為夫家上冢,婦禮不廢。

詩中有這樣兩句:「君貧初赴官,有家不得將。」(《文山先生全集》卷三)可見這一個拋棄糟糠之妻的士人,出身貧寒,借婚姻而攀援富貴之家是在他登科之後。名家擇之為婿,所顯示的正是自北宋以來即已盛行的「婚姻不問閥閱」風氣,而他所以會被選中,應是由於被認為具有在將來進一步發展的潛力。此人品德不足取,以後在仕宦上的發展也有可能得助於岳家的援引,但是他的登科,如果要說和婚姻因素有關的話,那也只是他的糟糠之妻必定曾經為他悉心照料家事,使他得以專心讀書,準備考試。

以上蔭補、財富、親緣三項,一方面指出平民子弟或清寒士人在科舉考試競爭中所受到的限制,另一方面也在考慮限制究竟達到什麼程度,旨在說明限制儘管存在,但是平民子弟和清寒士人仍然能以他們的才能和努力參與競爭,有他們的機會。從另一個角度看,限制的存在卻是不容否認的,所以前述學者對於《宋史》列傳中北宋政治人物的家世背景統計,依舊有不及二分之一的人物出身於官宦家庭,出身於高官家庭的也有四分之一左右,正是這種情況的反映。這是科舉社會的另一個面相,所謂社會性質的改變,只是就與唐代以前的社會比較而言,家世與婚姻關係在宋代的社會中並非絲毫不值得重視,士人入仕之後在宦途上的發展,尤其是如此。也可以說,這是與社會縱向流動加速並存的兩面。可是當我們觀察到社會普遍重視教育,即使是官宦子弟也放棄蔭補,從科舉進身,或是在蔭補之後再考科舉,而具有家世背景的考生和沒有家世背景的考生,在應考的過程中都一樣要經歷困苦力學、屢遭挫折的過程,然後登科,甚至仍然落第,就可以了解,社會的性質在某種程度上確實是已經有了改變。

北方人為什麼在宋代科舉上考不過南方人

--------------------------------------------

鄭志凱:增加社會流動,創造平等未來

2014-10-08

我們一方面努力打造一個政治經濟人人平等的社會,另一方面也鼓勵人人力爭上游,出人頭地,追求高人一等的成就和財富。

這兩個目標是否相互矛盾?

烏托邦式的經濟平等不但不可能,也不值得追求。有人戲謔地說:快樂從哪裡來?快樂就是收入比同學高,房子比鄰居大,車子比同事豪華。這樣的快樂秘方雖然不完全正確,卻也反應了一般的人性。

以經濟能力來區分的社會階級因此會永遠存在。社會階級本身不完全是問題,因為它提供了階梯,帶動社會的進步。但若社會階級持續朝以下兩個方向發展,必然會造成難以忍受的問題。

一是過多的社會資源大量流向上層階級,其次是社會階級開始固化,以至於上下移動困難。

前者是最近幾年來熱門的貧富懸殊問題,無論是日益增加的基尼指數,或者是諾貝爾經濟獎得主史迪格里茲在《不公平的代價》中抨擊的從「民有民治民享」到「1%有1%治1%享」,都是全球關注卻還束手無策的問題。但如果把貧富懸殊的社會不平等問題(social inequality)跟階級固化難以產生社會流動(social mobility)相比,後者的後遺症更為嚴重。

社會流動為什麼重要?因為它既能激發社會成員的潛力,更能解構社會不平等的現象。立足式的平等絕非現實,齊頭式的平等弊多於利,從任何一個時間點的靜態剖面來看,社會不平等的現象將永遠存在。但如果一個社會上各個階層可以上下自然流動,沒有人為路障,下層的人有平等的機會向上移動,上層的人除了慣性外沒有外在因素保證他永遠享有資源和地位,從時間軸上的動態變化來看,這種沒有先天障礙的社會流動,才是現代社會可以期待、有機會建造的平等。

中國人常說富不過三代。從前封建社會裡,政治力量高於經濟力量,中國的科舉制度是社會流動的驅動力,十年寒窗無人問,一舉成名天下知,政治地位一提高,經濟資源便隨之而來。但天威難測,皇室有更替,朝代有興亡,經濟資源可以快速累積但無法永保。就以清末的紅頂商人胡雪巖為例,從發跡到富甲全國到家破人亡,不過才20幾年時間。

同時期的歐洲,既有歷史悠久的貴族階級,政治特權受到保障,後來又發展出公司等社團制度,個人財富得以法人化,世代間政治經濟地位的變動較缺乏活力。

因此就社會流動的角度而言,19世紀前中國較歐洲更勝一籌。然而自從20世紀開始,東方不斷向西方取經,尤其在世紀末後四分之一,台灣及中國採取資本主義市場經濟,經濟迅速發展,初期雖然造就了不少新富,增加社會階層間的流動,但同時財富也逐漸向高層集中。幾次經濟危機之後,失業率高漲,受害的多是社會中低階級,以至於社會流動逐漸開始放緩。

社會移動有兩個不同的時間軸,一是代際流動(intergenerational social mobility),一是代內移動 (intragenerational social mobility)。

所謂代際移動指的是父代和子代社會地位的變化,上層社會裡,上一代的財富或地位,下一代不保證無條件延續,下層社會裡,上一代的貧窮和愁苦,也不會成為下一代的命定枷鎖。而代內流動是指一個人一生中社會地位的變化,他是否擁有跟其他人一樣的機會,可以在這一代之內,向上移動(自覺高處不勝寒,甘願向下移動的人究竟是少數)。

代內流動還容易改善,代際的流動則不免受制於強大的慣性。龍生龍,鳳生鳳,老鼠生的兒子會打洞,這不只是天生(nature),也是後天環境(nurture)使然。

現代社會雖然沒有世襲,但是政治人物的生命經常能延綿子孫親友。美國的布希家族出了兩位總統,很可能再出現一位總統候選人,台灣的政治世家更是不可勝數。在經濟層面,貧者愈貧、富者愈富的馬太效應,也大幅減低了經濟資源在社會階層間的移動。依美國加州大學戴維斯分校教授 Gregory Clark的研究,美國社會最高階層、或最低階層大約要歷經10到15代,300至400年的時間,才會逐漸迴歸到社會平均中線,可見社會階層世代傳承的慣性相當頑強,如果沒有外在的力量很難突破。

在所有增加代際流動的方法中,最有效的便是教育。教育的效果本來跟投入資源成正比,社會高層資源多,容易得到較佳的教育機會,相反的,社會底層的子女便處於劣勢。要增加社會流動,便需要以教育政策扭轉這個慣性。

增加教育普及率,延長義務教育年限,增加對貧困家庭學前幼兒教育的補助,這些都是政府常見的政策,都能改善社會階級的流動。除此之外,大學學費和職業教育是兩個常見的議題。

美國人一向自豪美國夢,只要努力,任何人都能美夢成真。但有一項調查顯示,美國全國收入最低的五分之一人口中,42%的下一代停留在這一階層,相較之下,英國只有30%,丹麥更低到25%。 這五分之一的人群中,有多少下一代可以爬升到最高收入的五分之一呢?美國只有8%, 英國12%,丹麥卻高達14%。

為什麼自由經濟的旗手美國反倒社會流動表現最差?除了美國的窮人真得很窮之外,美國的高學費政策是一個重要的原因。從1971到2011年的40年之間,五分之一的低收入戶中,州立大學一年的學費佔其年收入的比率,從42%暴漲到114%,這樣高的比例,哪家父母能夠負擔?即使有大學貸款,還款的壓力下誰能喘氣?

相對照之下,社會主義傾向的歐洲國家一向學費低廉,甚至就在9月底,德國總理梅克爾宣布了全國大學免費就讀,連國際學生也一視同仁。一位德國官員甚至說:收取學費,就是一種社會不公。

職業教育也是德國的一個特色。雖然有人批評德國教育過早分科,9歲學童就必須選擇是否進入職業預校,但除了這個批評之外,德國的職業教育學制,對於增加社會流動十分有利。

德國的職業預校一共修習五年,畢業時學生14歲,然後進入職業學校,學習三年,17歲畢業,如果想要繼續進修,還有專科學校,學習兩年,19歲畢業。

這樣的設計,學生可以分站下車,無論15、17或19歲,隨時可以結束學業,開始就業。不僅學生不同的興趣、性向、學習能力可以各自發揮,更重要的是視家庭經濟狀況,可以選擇在不同的年齡進入就業市場,一方面減輕家庭負擔,一方面增加收入,對努力脫離貧窮的家庭而言,可以說是一舉兩得。

增加就業率和降低創業門檻,是另一個重要的增加社會流動的政策。失業是社會階級向下移動最主要的原因,一個需要養家糊口的人,一旦失去工作,下一代的未來也同時被打了折扣。最近十年全球年輕人失業率高居不下,成為失落的世代。不難想見,受到衝擊最大的多是來自社會底層的青年,沒有工作,如何能向社會上層移動呢?

因此除了特別為年輕人設計的提高就業政策之外(說實在,就業率比薪資水平更為重要),降低創業門檻是另一重要選項。我在《願微型創業滿地開花》這篇文章中提到,微型創業看似微不足道,但提供了比大中小型企業更多的就業機會,縮短了社會階層間的鴻溝,是增加社會流動不可缺少的選項。

提供完整的基本建設,是增加社會流動另一項國家無可推卸的責任。低收入人口多居住在鄉鎮和偏遠地區,跟城市相較,基本建設先天不足,造成社會代際流動的先天障礙。

除了道路、橋樑、水電、通訊之外,現代社會中最重要的基本建設可能是寬頻網路。寬頻網路敞開了鄉鎮的資訊門戶,外界的動態、訊息、知識由此進入。最近幾年MOOC教學的發展,更能大幅降低城鄉教育的落差,提高低收入人口下一代接受教育的效果,增加他們在社會階級垂直流動的機會。

台灣近年十分強調社會的平等和公義,事實上,兩者都是複雜的觀念,既需要訴諸理性,也無法避免感性;既需要訴諸感性,也不能失去理性。在平等和公義上,台灣改進的空間很多,朝野需要更多的努力。

但是如果只注意不平等的靜態現實,便可能引起分食大餅的爭論。如果注意到社會流動的動態可能,就變成一個公平的競賽,各憑本事,人人都有機會。

改善現狀和創造未來,這兩者間的差異非常微細,但可能十分重要。台灣過去廣泛發放各種年金,多是雨露均沾,買票心態居多,後來的許多社會福利政策,多以救助為出發點,以改善社會不平等的現狀。將來呢?是否有可能師法英國:敞開大門,打破障礙,用增加社會流動來創造更為平等的未來?

---------------------------------------

科舉制能否實現跨階層流動?丨《明清社會史論》

2017-12-28 / VIEWS: 35

感謝徐泓教授授權發佈,標題為編者所擬

(暨南國際大學榮譽教授、南開大學歷史學院講座教授)

何先生的《明清社會史論》,自1962年出版至今雖已半個世紀,但無論論題的開創,運用史料與統計分析方法的精到,獲致結論的堅實,都是其他相關著作不可倫比的。《明清社會史論》可説是一本中國史研究、社會史研究與東亞史研究及社會科學界譽為之劃時代經典鉅著。尤其在科舉與傳統中國社會階層與社會流動研究史上,其地位迄今仍是屹立不動的。

何炳棣院士於2012年6月7日清晨7點11分在睡夢中安然去世,享壽95歲,從此史學界失去一位跨世紀的大師。何炳棣先生原來念的是英國史,後來轉治中國史;他的研究領域很廣,包括揚州鹽商與商業資本、明清至民國的人口、明清會館、明清科舉與社會流動、美洲新大陸作物輸入中國、北魏洛陽城的規劃、明代土地數據、清代在中國史上的重要性、黃土與中國農業文化的起源和他近年研究的先秦諸子等。何先生收集史料之辛勤,運用史料之精妙,方法與史識之獨創,轟動史林,驚動萬教(教育界),當今華人治史罕有能出其右者。

中西貫通

何先生不滿於中國文史研究被洋人歸類為“漢學”(Sinology),因為“漢學”是西方人“東方主義”(Orientalism)及其“歐洲中心論”(Eurocentrism)的產物,他們卑視漢學,不置之於西方為主流的學術殿堂正殿。因此,他治中國史都選重要的大問題,成果都由重量級的西方大學出版社和學術期刊出版,要和西方史家進行對話。何先生的學術受到西方學界的肯定,1965年芝加哥大學聘為地位崇高的湯普遜(James Westfall Thompson)歷史講座教授,並於1975年當選美國亞洲研究學會(The Association for Asian Studies)首位亞裔會長。

何先生擅長於廣泛運用社會科學和自然科學的成果,又能吸納西方史學的長處。何先生的鉅著《東方的搖籃:紀元前5000年至1000年華夏技術及理念本土起源的探索》(Cradle of the East: An Enquiry into the Indigenous Origins of Techniques and Ideas of Neolithic and Early Historic China, 5000—1000 B.C.)就是一個典型的例子。他以考古資料及古動植學與文獻訓詁互證,論證中國古代文明源於本土,打破西方學者的世界文明源自西亞的一源説;連撰寫《西方的崛起》(The Rise of the West: A History of the Human Community with a Retrospective Essay),以強力主張這種説法着稱的麥克尼爾(William H. McNeill)教授也為之折服。向來不服人的李敖讀完這本書後,也大為讚歎説:深覺其體大思精,乃真正“大歷史”,其他同類中外名著,在這本鉅著面前,“亦灰頭土臉矣,佩服之至!佩服之至!”

何先生為人率真,不假顏色,很多人怕他。他成長於對日抗戰之中,有濃厚的民族意識,雖因工作關係入美國籍,但熱愛中國之心過於常人,曾質問一些華人學者:你是中國人怎麼可以不愛國?何先生1979年底,在麻省理工學院(MIT) 為中美建交舉辦的討論中美關係的會上發言,面對滿場洋人學者,他獨排眾議,揭發研究中國的洋人學者的反華情結。何先生敢言直言的態度在西方學界的華人學者中極為少見,一般華人學者在洋人屋檐下總是低頭,何先生決不示弱。

十多年前面對“新清史”學者的代表羅友枝(Evelyn S. Rawski)教授發表《再觀清代:清代在中國歷史上的重要性》(“Presidential Address: Reenvisioning the Qing: The Significance of the Qing Period in Chinese History”) ,否定漢人與漢文化對清朝國祚之作用,何先生像巨砲一樣地雄辯反擊。何先生説:羅友枝曲解他的論點。他認為,滿族之所以能有效地統治人口最多、政治傳統和文化最悠久的中國,就在他們成功地運用漢族傳統文化和制度。

重視社會流動

何炳棣教授治明清史,專攻社會階層化與社會流動,是對準要害,掌握重心。他於1962年出版《明清社會史論》,是第一位大量運用附有三代履歷的明清進士登科錄及會試、鄉試同年齒錄等鮮為人注意的科舉史料的學者;根據這些史料,何先生作量化統計,分析社會流動;在資料的數量與涵蓋面,均遠遠超越前人,統計分析的樣本,進士達一萬四五千名,舉人貢生達兩萬多名。

分析結果,以平均數而言,明代平民出身進士約佔總數50%,清代則減至37.2%;而父祖三代有生員以上功名者,則由明代的50%,升至清代的62.8%;可見平民向上流動機會漸減。清代,尤其清代後期,大行捐納制度,富與貴緊密結合,影響力量趨強;遂使平民向上流動機會大減。

▲何炳棣《明清社會史論》

何先生在書中不但處理向上流動,而且也討論向下流動及其導因,闡明促進社會流動的各種制度化與非制度化管道的存在。何先生認為明清社會幾乎沒有制度化的機制,阻止高地位家庭長期的向下流動,均分遺產的習俗可能是最有力的因素。除縱向垂直的上下流動外,何先生又專章討論士農工商、軍民匠灶的橫向水平流動,並論及社會流動的地域差異和影響社會流動的各種因素。社會流動比較研究的結果,何先生認為明初精英的社會流動率,“即使近代西方社會精英社會流動的數據,也可能很難超越”。

遭到質疑

近年來,何先生的論點遭到部分學者質疑。

較著名的有美國的郝若貝(Robert M. Hartwell)、韓明士(Robert P. Hymes)與艾爾曼(Benjamin A. Elman),中國的沈登苗。1982年,郝若貝的論文《中國的人口、政治與社會的轉型:750—1550》(“Demographic, political and social transformations of China, 750-1550”),分析宋朝官員傳記資料,發現宋朝政府被幾個或幾十個大家族所壟斷,科舉造成的社會流動並不大。韓明士在1986年發表《政治家與士大夫》(Statesmen and Gentlemen: The Elite of Fu-chou , Chiang-Hsi, in Northern and Southern Sung,London: Cambridge University Press, 1986;曹國慶與鄧虹編譯其中的“Examinations, office, and social mobility.”以《社會變動與科舉考試》為題發表在《江西社會科學》1989年第6期)一書,則認為研究科舉所促成之社會流動,不能僅以直系父祖三代家世為據,應該擴大“精英”定義的範圍,將寺廟捐獻者與從事地方公益事務者及其親戚族人、學生等均列為分析的對象,於是大大縮減平民範圍,把平民在科舉上的成功率大為低估;他進而懷疑科舉制對統治階層與平民之間的“血液循環”有促進作用。

稍後,艾爾曼發表《科舉制下帝制中國晚期的政治、社會與文化的再生產》(“Social and Cultural Reproduction via Civil Service Examinations in Late Imperial China”,The Journal of Asian Studies 50:1,Feb.1991,Berkeley, CA:University of California Press, 2000) 與《帝制中國晚期的科舉文化史》( A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China),也認為何先生估計出身平民進士之比例過高,過分低估中式家族及其婚姻對向上流動力的作用,進而論定﹕“近千年來,科舉制度在很大程度上,不過是統治階層的政治、社會、文化的‘再生產’而已。”[艾爾曼及韓明士等人貶低科舉制度對社會流動的作用,李弘祺對他們的論點展開討論,參見李弘祺:《中國科舉制度的歷史意義及解釋——從艾爾曼(Benjamin Elman)對明清考試製度的研究談起》,《台大歷史學報》第32期(2003.12),頁237-267]沈登苗則於2006年發表《也談明代前期科舉社會的流動率——對何炳棣研究結論的思考》[《社會科學論壇》(學術評論卷)2006 年第9 期,頁81-93],批評何着對“明代前期”的界定,及以何先生未能使用天一閣獨家收藏的31 種明代進士題名錄為憾,並指出“明代前期科舉流動率高,主要是元代特殊的用人政策”造成的,何先生的“結論在科舉史上並不具備典型的意義”。

但錢茂偉《國家、科舉與社會——以明代為中心的考察》(北京:北京圖書館版社,2004)使用的21 種(其中5 種為天一閣獨家收藏前人未使用過的) 明代前期題名碑錄,分析的結果,仍然支持了何先生的結論。對於韓、艾二氏的批評,何先生並未撰專文反駁,僅於自傳《讀史閲世六十年》簡單迴應稱:自己的統計“完全是根據八十幾種中試者的祖上三代履歷,最能反映社會階層間的上下流動”,而艾氏所用的資料卻“沒有最能反映社會血液循環的祖上三代履歷”;而且根據艾氏的統計,明清出身平民的舉人,佔總數的54.27%,出身平民的進士,佔總數的61.78%,反而坐實了何先生的結論。至於韓氏的評論,何先生則認為是對“精英”的定義混亂而誤導的。(何炳棣《讀史閲世六十年》附錄“家族與社會流動論要”,頁23-29)

現存的進士登科資料(包含登科錄、會試錄、進士同年錄、進士履歷便覽)未為何炳棣教授使用的達五十九科,共一百四十種,不但未被使用的科數是何炳棣教授使用過的將近三倍,而且分佈均勻,明代每一皇帝統治時期都有,大有利於進一步研究明代舉人的社會流動。泓於是執行“國科會”贊助《明代向上社會流動新探》研究計劃(101-2410-H-031-038-),運用現存的進士登科史料,擷取57科15528件有效樣本,重作統計分析。發現從明代初期到後期,平民家庭出身各科次進士比較進士總人數的比率,平均從75%跌至45%,而官員家庭出身的進士人數的比例,反而從24%提高到53%(徐泓:《〈明清社會史論〉譯註及其後續研究:重論明代向上社會流動》,《中國社會歷史評論》第17捲上冊,2016.10,頁1-19);平民家庭出身與官員家庭出身比例的變動,約略從明中期成化、弘治年間開始出現黃金交叉,尤其是廣義的官僚羣體比率大幅上升,又似乎與明代中後期的社會發展脈絡相暗合。坐實了何炳棣教授所言“意指寒微人士要爬升社會-官僚體系的階梯,遭遇到的困難與挫折更大”的論點。

▲《明代進士登科錄》

這個重新估算明代社會的向上流動率的研究,進一步修正了何炳棣先生利用22科6332件樣本所統計出的結果。何先生的結論是:“以平均數而言,明代平民出身進士約佔約總數50%;而父祖三代有生員以上功名者,也約略50% 。”而泓用57科15528件樣本所統計出的結果,以平均數而言,明代平民出身進士約佔總數56%,而父祖三代有生員以上功名者,則是44%;這就更加確認何炳棣教授的論點:平民向上流動機會佔了整體官員的一半以上,也證實萬曆年間禮部的報告:“績學博一第者,強半寒素之家。”是有根據的。(《明神宗實錄》,台北“中央研究院”史語所校印本,1966,卷535,頁8,萬曆四十三年八月丙申條)因此,明朝“官場對有才能人士開放”及“科舉為寒門子弟架起了通向‘天門’的階梯”的傳統説法,仍為現今大部分學者所接受。(鄭若玲:《科舉、高考與社會之關係研究》,武漢,華中師範大學出版社,2007,頁166。吳建華:《科舉制下進士的社會結構和社會流動》,《蘇州大學學報》1994年第1期,頁99-103、98)

史學成就

何炳棣教授的《明清社會史論》討論明清社會流動,根據的大量樣本所作的計量分析,被譽為討論科舉與社會流動最全面的一部經典鉅著,影響中國社會史與明清史及東亞史研究甚巨。[許倬雲:《介紹何着〈明清社會史論〉》,《大陸雜誌》,第26卷9期,1963.05,收入許倬雲《心路歷程》(台北:文星書店,1964)。劉高葆:《社會流動與明清社會史研究:讀〈中華帝國晉升的階梯:社會流動方面,1368-1911年〉》,《中山大學研究生學刊(社會科學版)》1994年第1期,頁68-74]如許師倬雲教授的《先秦社會史論》( Ancient China in Transition: An Analysis of Social Mobility, 722—222B.C.,Stanford: Stanford University Press, 1962。中文本鄒水傑譯:《中國古代社會史論:春秋戰國時期的社會流動》,桂林:廣西師大出版社,2006)、毛漢光的《兩晉南北朝士族政治之研究》(台北:中國學術著作獎助委員會,1966) 、吳建華《科舉制下進士的社會結構與社會流動》(《蘇州大學學報》1994年第1期)及研究韓國科舉與社會流動之崔永浩(Yong-ho Choe)的The Civil Examinations and the Social Structure in Early Yi Dynasty Korea, 1392—1600(《朝鮮李朝初期的科舉制度與社會結構》,Seoul: Korean Research Center, 1987 )等等,均以此書為典範。

總之,何先生的《明清社會史論》,自1962年出版至今雖已半個世紀,但無論論題的開創,運用史料與統計分析方法的精到,獲致結論的堅實,都是其他相關著作不可倫比的。《明清社會史論》可説是一本中國史研究、社會史研究與東亞史研究及社會科學界譽為之劃時代經典鉅著。尤其在科舉與傳統中國社會階層與社會流動研究史上,其地位迄今仍是屹立不動的。[詳見徐泓,《何炳棣〈明清社會史論〉在明清科舉與社會流動研究史上的地位:〈明清社會史論〉譯序》,《東吳歷史學報》第21 期(2009.06),頁191-201。泓承蒙何先生惠允,又獲“國家科學委員會”贊助,已完成這本書的中文翻譯。書稿完成,經何先生審閲,並賜序言(全文刊載於本期)。今書已出版,即《何炳棣着《明清社會史論》譯註》,台北:聯經出版公司]

譯者心得

泓譯註何先生《明清社會史論》是以1967年的修訂本為底本。泓翻譯時,一一查對何教授引用之原始文獻,還原於譯文之中,若有出入則以“譯者注”形式説明,其特色是力求詳盡,徵引許多何先生未引用的史料和近人研究的成果。何先生認為這“足以教導入門者如何收集與運用史料”。由於這本書出版已五十多年,此期間有不少相關文獻與研究論着出版,與何教授對話,對於不同的意見及補強或修正的文獻資料,也以“譯者注”形式説明。長達萬言的“譯者注”,何先生説:“對我這個原作者以及廣大讀者都極有參考價值。”編排上也大大改善了英文原着中的排印次序與方式,將全書每一腳註都與同頁正文密切聯繫,何先生説:“讀來令人重生親切之感。”這個《明清社會史論》譯註本,得到何先生的讚許,應該是比英文原版更為理想的版本。

何先生過世之前一直關心這本書的出版,他在《〈明清社會史論〉中譯本自序》上説道:徐序與崔評對我早年學術著作價值的肯定,不啻是我近二十餘年來,孜孜不倦考證先秦思想與制度的精神支柱。

這本《明清社會史論》在我所有的著作裏,運用社會科學理論較多,也最為謹慎,曾引起不少學者仿效。但此書問世若干年後,驀然回首,我對某些社科觀點、方法與理論逐漸感到失望與懷疑,最主要是由於其中不少著作不能滿足歷史學家所堅持的必要數量和種型的堅實史料,以致理論華而不實,容易趨於空誕。因此我自退休以來二十餘年間,“僅”求諸己,致力於考證學的更上層樓,欣然頗有所獲。此日回想,這本舊着可稱我個人學術路程上的一個分水嶺,而今舊着以“譯註”的新顏出現,於我個人固然可喜,更希望對廣大的中文讀者有所幫助。

無奈由於哥倫比亞大學出版社中文譯本版權授權問題的拖延,非常遺憾,何先生生前只看到稿本,沒看到聯經平裝版的《明清社會史論》出版,更不可能看到中華《何炳棣著作集》精裝本《明清社會史論》的出版。尤其,礙於兩岸稱謂的原則問題,北京中華書局無法從我們“科技部”得到簡體字版授權。比台灣人口多出六七十倍的大陸同胞只能從網絡流通的電子版閲讀何先生的大着,相信不是何先生、聯經公司和我們學術界願意見到的。這真是一大無奈和遺憾。

-------------------------------

宋代科舉與社會流動的關係

2012/11/03 11:57瀏覽700迴響0推薦0引用0

梁庚堯《中國史三講義》:

社會上下階層流動的加速也就是從寒微出身的士人仕進的機會增加,

現在仕進之途不是只對那些世家大族而開,

仕宦之家要面對社會上一般優秀份子公開的競爭,

不可能長期保持仕宦的身份,

他們的子孫隨時有可能恢復成平民的身份,

一般民眾只要能夠在科舉考試中表現才能就有機會踏入仕途,

有可能將來擢升為政府高級的官員,

這種情情和唐代以前仕途由少數的世家大族所壟斷就成為明顯地對比。

在唐代,從唐肅宗以後科舉考試已經逐漸地重要,

但是政治上的核心人物仍然大多出身於世家大族,

就學者根據《舊唐書》、《新唐書》列傳的記載,

統計出從唐肅宗到唐朝滅亡為止的人物他們的出身,

能夠記載進入列傳的人物在政治上多半有相當的地位,

根據統計得出有一半以上是出身於有名的大族或高官子弟,

出身於寒士者〔祖先沒有當過官的〕不過只有八分之一,

如果以宰輔的出身來看,出身於名族和出身於寒士的比例是更加地懸殊;

到了宋代就有很大的改變,

其他的學者根據《宋史》中北宋的人物來做統計,

結果出身於平民的〔祖先沒有當過官的〕佔到一半以上,

出身於高級官員家庭的士只佔四分之一,

在比較高的官品以及宰輔裏面出身於平民的也要佔到一半以上,

而且所佔的比率是隨著時間的推移逐漸增加,

時間越晚平民所佔的比例是越高,

那些平民出身的官員他們是用什麼途徑來入仕呢?

統計的結果絕大部分都是經由科舉考試來入仕,

這種現象就足以說明宋代上、下階層的流動性遠比唐代來得大,

而流動的加速和科舉考試有密切的關係。

當然對於上面所提到的統計數字拿來說明歷史演變的趨勢,

還必須要考慮到一些限制性的因素,

如我們計算到的只是直系的祖先而沒有計算到他旁系的祖先,

也沒又計算到他母系的祖先,而且列入統計的是以士人為主的階級,

他們的經濟背景是擁有或多或少的田產〔所謂地主〕,

來支持他們的經濟讓他們去讀書;

可是在地主之外,

社會上還有很多的人,能夠把他們的精神放在讀書上面。

除了地主家庭的子弟外,另外還有一些以教學為生的士人,

雖然他們的經濟條件不好但是不斷地參加科舉考試;

另外還有商人的子弟,宋代禁止商人考試可是對商人的子弟並沒有限制,

由商人培養他的子弟參加科舉考試;

可是在當時的人口結構中占有很高比率的自耕農和佃農,

他們大概很少會有培育子弟長期地讀書來參加科舉考試,

他們可能會在冬天的幾個月裏面,

讓他們的孩子到學校裏面讀一點書、識一點字,

可是到了春耕的時候就要回到家裡來幫忙。

即使有這樣的一些限制,我們看這一些數字必須要從比較上來看,

我們不能以絕對的標準來看,就比較上來講,

宋代的社會和中古時期的社會確實是不同的,

仕宦和平民的分別在中古是由於家世,

到了宋代已經變成主要是由於個人的努力和機運。

即使高官子弟在經濟上、教育的機會上仍然占有優勢,

可是在政府重要官員裏面所佔的比率已經是不如平民出身的階層,

政府的重要職位就不再由少數的家族世代壟斷,

政治權力現在是由社會上優秀份子輪流來接掌。

社會流動加速,

在政治上有另外的一種影響就是使得皇帝的權力在無形之中提高,

為什麼使得皇帝的權力在無形之中提高?

在中古時期,

皇帝權力的削弱勢受到世家大族的牽制,和世家大族的勢力有關係。

可是到了宋代之後,

門第已經消失,這股牽制皇帝權力的力量已經不在存在,

科舉考試出身的士大夫取代了世家大族成為政治上的統治階層,

他們多半出身寒微、缺乏比較深厚的家族基礎,

他們沒有世系的評鑑而且流動性很大,掌握政治權力只是一時,

這種情形和世襲的皇室比較起來顯得微弱而無力,

因此不得不對皇帝特別的推崇,

而且科舉出身的士大夫他們的心情就某一種意義來講,

可以說是出自於皇帝的提拔,

宋代從宋太宗以後照例由皇帝親自主持殿試、決定錄取的名次,

最初殿試還決定錄不錄取,但是後來只要禮部考試錄取就是錄取,

殿試只來決定名次,因此皇帝和科舉出身的士大夫之間就有了師生名分,

登第的進士也就被稱為天子門生,皇帝的地位因此就更加的強化,

在一個大體上士平民化的科舉社會裏面,只有皇帝的地位是高高在上,

沒有其他的社會力量能夠跟他來抗衡

科舉停廢再思:科舉與社會流動,後科舉時代的基層社會文教

2017-07-13 由 澎湃新聞 發表于歷史

7月9日,「覆水不收:科舉停廢百年再思」學術工作坊在復旦大學舉辦,本次工作坊由復旦大學歷史系主辦,這也是復旦大學中國近現代史青年學者讀書班系列活動本年度的第五回。來自北京大學、武漢大學、華東師範大學、上海社會科學院歷史研究所等科研院所的十餘位青年學者參會。在談到會議主題時,工作坊召集人、復旦大學歷史系副教授戴海斌說,「科舉停廢對中國近代歷史的影響非常之大,甚至關係到我們當下的很多社會問題,有其延續性在裡面。要討論這個問題,必須對科舉停廢之前、之後超過百年的歷史進行觀察。這是一個非常具有開放性的題目。」

學者們分「科名與科考」、「士變與世變」兩場,從科舉制度、科考內容、考生群體以及與科舉改制、停廢相關的歷史語境、社會影響、後續演變等諸多層面,對這一問題進行「再思」。澎湃新聞選取幾位學者的發言整理成文,以饗讀者。

科舉與社會流動

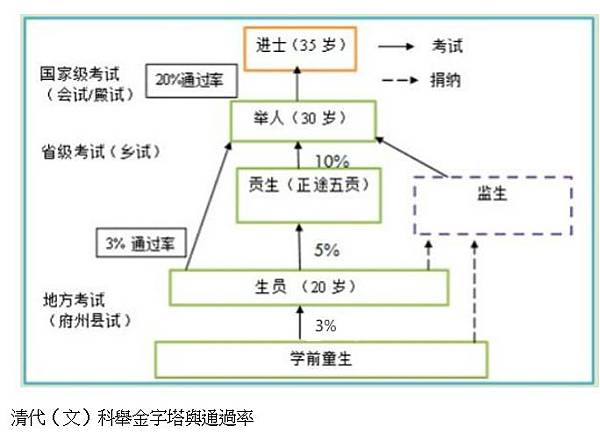

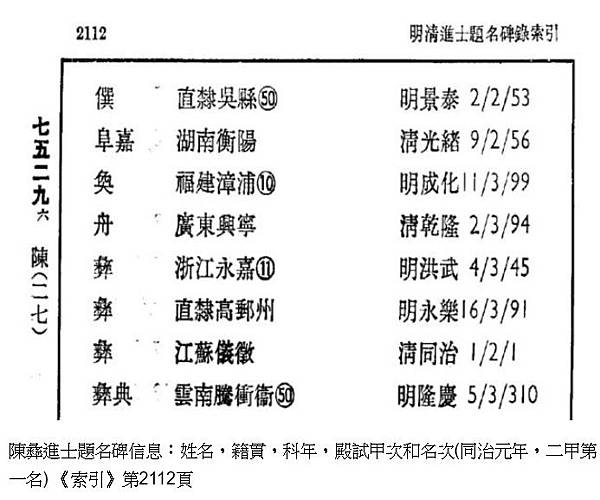

歷史學家何炳棣在《明清社會史論》中指出,明清近一半的舉人、40%的進士,來自三代未有生員以上功名或官員家庭,再加上科舉應試資格開放,考試程序的公開,何炳棣認為明清中國具有高度的社會流動性。但也有學者提出了鮮明的反對意見。為了探究科舉成績與舉人家庭背景的關係,上海交通大學歷史系的蔣勤運用社會學定量研究的方法,對《清代硃卷集成》和《明清進士題名碑錄索引》進行數據化分析。

科舉考試中鄉、會試的考卷,未謄錄的稱為「墨卷」,謄錄後的稱為「硃卷」,硃卷履歷記錄了這些舉人鄉試的名次、中舉年齡、父系和母系的上三代特徵信息,是他們的「名片」。《明清進士題名碑錄索引》則包含了明清兩代通過殿試者的全部名單,不僅包含籍貫信息,還提供了詳細的殿試名次、進士出身甲次等信息。

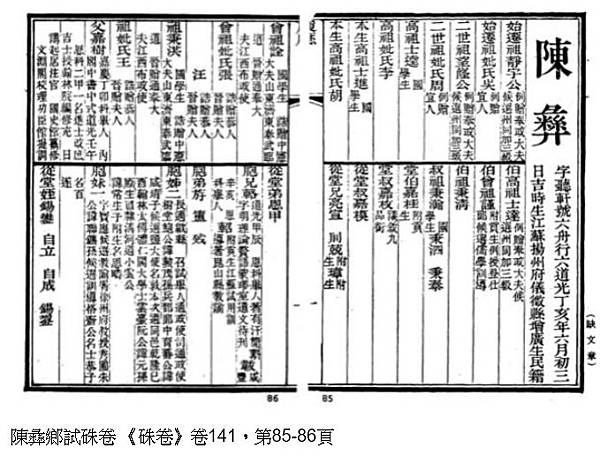

陳彝鄉試硃卷 《硃卷》卷141,第85-86頁

陳彝進士題名碑信息:姓名,籍貫,科年,殿試甲次和名次(同治元年,二甲第一名) 《索引》第2112頁

蔣勤將全部硃卷履歷數據化,得到4035名(占這一時期舉人總數的8%)1796年至1895年間通過內地十八省鄉試的舉人樣本(硃卷履歷)。在《索引》中查找硃卷中的4035名舉人(姓名+籍貫),發現共有728人通過會試和殿試,占1796-1904間進士的5%。

清代(文)科舉金字塔與通過率

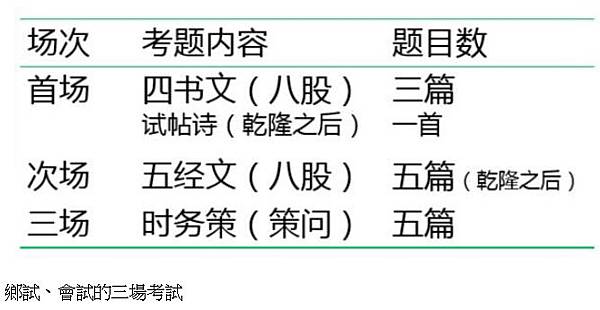

接著,蔣勤介紹了鄉試、會試和殿試的內容與形式差異。在文科舉中,童生試、鄉試、會試均分三場,最重者是首場四書八股文和次場五經八股文,第三場考察士子自然科學,歷史,經濟與政治知識等的時務策,在1901年科舉改革前不被重視。而殿試目的在於排定進士次序,選拔帝國治理的真人才,故時務策是唯一考試形式,命題最終由皇帝確定,常見主題由選官、河工、賑災、鹽鐵、賦稅、軍事等。

鄉試、會試的三場考試

對於定量研究方法,蔣勤做了簡要介紹。他將是否考中進士、殿試的排名和錄取等級作為考察舉人是否獲得向上流動這一因變量的三個度量指標,並根據舉人履歷,構造了家庭背景、個人能力兩個核心自變量。家庭背景根據父輩的功名分為四個等級:平民、底層學子、中下層士紳、高級士紳,又可以進一步細分為父輩的教育水平(人力資本)、官職高低(文化資本)。個人能力包括候選人通過鄉試的排名和年齡。此外,蔣勤還考量了作為家庭財富代理變量的候選人父輩的妻妾數量、候選人成為舉人前的身份(是否是監生)、兄弟數量及排行、城鄉身份、以及地域和組群固定效應。

回歸分析顯示:個人能力方面,舉人們通過鄉試(中舉)時的年齡、名次,顯著地影響他們是否通過會試,以及他們在殿試中的名次和甲次(中舉時年齡越小、名次越高,說明其能力越強,那麼通過會試的機率越大、殿試的名次越高)。家庭財富方面,父親與祖父平均娶妻人數、是否捐納監生(娶妻人數越多/是捐納監生說明家庭財富越多)對會試和殿試結果均無直接影響。家庭背景方面,出身於高級士紳家庭(進士或三品及以上官員)的舉人,相比其他階層家庭出身的舉人,在會試和殿試時有顯著優勢。

蔣勤認為,一方面,能力對於舉人是否能考中進士有顯著影響,這表明科舉制度使帝制時期的中國社會有較高的社會流動性,這一論斷因家庭財富對科舉表現的影響不顯著而得到加強。但另一方面,家庭背景對個人的考試成功同樣有重要影響,但這種家庭背景影響主要來自頂層士族,其他的家庭背景則沒有明顯的優勢。另外,家庭背景中的文化資本—父輩的官職高低,對於殿試的成績有顯著影響,這是由於殿試更多地側重對國家政務的處理能力而非對儒家經典理解的考察,擔任高級官職的父輩的經驗對於殿試的發揮具有重要作用。總體而言,帝制晚期的中國社會階層確實是流動的,但階層中的不平等在進士考試中也體現得十分明顯。

此外,蔣勤還利用《石倉契約》中的「科舉簿」材料,考察太平天國前後石倉闕氏家族的科舉參與活動。通過對闕氏家族的個案分析,印證了余英時等學者的看法,即科舉對基層民眾而言,最重要的意義可能是獲取低級功名從而保身家,而不是大幅度地提供一個向上流動的機會。

「科舉雖然好,參與須有度。」蔣勤最後總結道,「皇權與平民通過科舉,『合謀』製造了有一定流動性卻又相對穩定的士紳群體。直至19世紀中期,科舉都是社會整合的基石。」

後科舉時代的基層社會文教

美國學者羅茲曼(Gilbert Rozman)主編的《中國的現代化》,將清廷在1905年廢除科舉視為中國現代化的起點。該書指出,廢科所帶來的出國留學熱潮以及在知識層面向西學的轉向,對辛亥革命、五四運動的發生非常關鍵;它造成國家行政管理進一步腐敗,軍閥隨之蜂起;它導致地方資源的再分配,也鼓勵許多人去尋找與國家利益無關的職業;它摧毀現存的社會等級制度,使得城市和鄉村之間的界線更加固定;它極大改變了教育在中國發展中的地位,形成了明顯的文化中斷。

而武漢大學歷史學院的左松濤認為,《中國的現代化》的若干論斷受到當時美國「中國學」界對辛亥革命史否思的影響,後科舉時代所發生的上述重大社會變動,是否全部可以歸因於廢除科舉,需要進一步思考。就基層社會文教事業而言,不可將某些社會的表象誤認為歷史事實的本相。

韓策與左松濤關於科舉的新書在本次工作坊多次被提及

左松濤首先考察科舉廢除後世人的反應。他注意到晚清社會對科舉立停的反應較為平靜,檢視留存至今那些親歷者的日記,或寥寥數語,一筆帶過,或乾脆是毫無記錄,近乎空白。進一步分析,他認為造成這種情況的原因有三:第一,清末報刊輿論多掌握在趨新的知識人手中。廢除科舉是朝廷功令所在,持有革命立場的報刊,更不太可能對為清廷「加分」舉措主動叫好。

第二,從1842年兩廣總督奏請議改科舉以來,晚清有關改革、廢除科舉的呼聲不絕於耳,各地士子對科舉行將停廢,多少已有心理預期。1905年朝廷痛下決心之舉措,不過是將要掉落的另一隻靴子果然落地而已,難說是「突然死亡」。另外,清廷多種善後措施也減緩了對科場中人的實際衝擊。

第三,清末科舉是少數人的遊戲,與普通人的生活並無多少關涉(由科舉帶來的考試經濟除外)。對於晚清民眾來說,讀書主要是為了「認字」,即掌握基本的應世文化技能。普通人在塾學習一般不過一兩年,即出為農、工、商;有心培養子弟專意走科舉之路的家庭,大約不過百之三、四而已。所以不能過高估計科舉制度對於廣大士子、民眾的實質影響力。

然而鮮受關注卻數量龐大的基層舊式讀書人對廢科的反應也是如此「平靜」嗎?通過對塾師群體、「恢復科舉」的流言以及流行鄉間讀物內容的考察,左松濤認為,已被排除在新教育領域的基層舊式讀書人有著相當激烈的反對意見,他們也並非真正失語,而是通過腹誹、口說、書信甚至炮製若干通俗文藝小冊子等手段施加影響,進行抵制,尤其是在新式輿論難以到達的鄉村地區造成較大勢力。

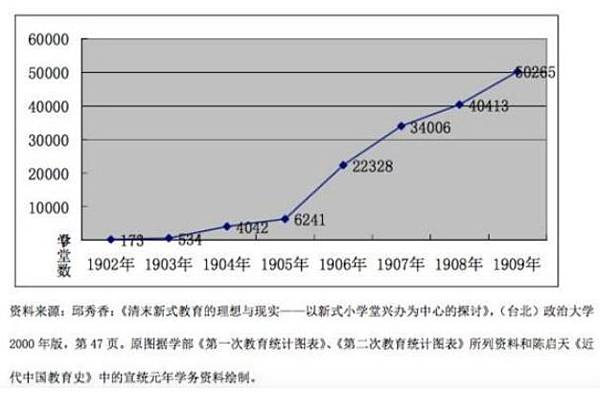

科舉停廢的理由之一,是消除士子的觀望之心,清除學堂發展的阻力。左松濤介紹,清廷廢科舉而興學堂的措施相當有效。據史料統計,1905年全國小學堂數僅為6241所,而一年後小學堂數就激增為22328所,並不斷增多。

而除了學校數量的急速擴展,更有意義的是基層社會中家長及學生觀念世界出現激變。左松濤以蔣廷黻和鄒魯為例,分析這種觀念轉變對他們人生道路的改變。他也指出,蔣、鄒二人就讀西式學堂頗具偶然性,難以複製。如果排除這些逸出常軌的史事,則更能見到民初教育領域中的一般規則。

明清以來,地方教育資源本由士紳掌控,在民國初年也不例外。左松濤認為,地方士紳之中,趨新者固有,但更多是堅持舊有觀念者。他們即使親身參與新政,也並不認同其合法性,多有腹誹排斥。在此情況下,在基層社會要極力推廣學校、「改良私塾」,效果可想而知。

基層社會權勢人物不認可新式學校,而願意自辦私塾,他們對派來的教員、勸學員不顧不理。為保住飯碗、維持生活,學校教員不得不與當地社會妥協,違背國家法令。但這樣一來,學校與私塾其實只是名不同而實相近,要鄉村權勢者相信不知根底的陌生外來教員,放棄聘請舊識熟人,不啻強人所難。因此,表面看來,雖然也有具體而可操作性的辦法出台,但實際效果不大。

到1920年代,這種情況仍未見根本改變。1921年,王卓然陪同來華的孟祿考察中國教育,發現一些地方私塾教育的規模仍要大於學校教育。1927年2月21日《廣州民國日報》報導,學校教育與私塾相比,在量上仍是弱勢:「查市內私塾,共有六百餘間,每塾平均三十人,收容學童約有二萬餘人,而市立小學校,僅得六十一間,學生共約一萬一千餘人。私塾教育之發達,實超越學校教育之上。」

「今天中國的教育史基本上是按照特殊社會的觀念來寫就的,我認為沒能把全部的歷史真實表現出來,如果用社會學家費孝通所言『鄉土社會』的視角來寫,完全可以寫出一部不一樣的中國近代教育史。」左松濤最後評議說,「我們應該更加關注以前歷史敘述中比較少出現的材料,儘量講出歷史本來的面貌,而不是用邏輯勾聯出來的『史實』。」

會議現場

報告之外,與會學者們的討論也頗為引人深思。

上海社會科學院歷史研究所的沈潔認為,應當對科舉停廢所造成的彌散性社會影響多做探究。比如停廢科舉之際的學堂獎勵,賦予新學生以科舉時代的「名分」,是為解決其統治倫理與合法性延續的一項制度安排;然而從「士」到「國民」的轉換,卻從根本上否定了士人與政治之間的傳統關係。而漫延到民國數十年,普通中國人對科舉功名的汲汲與緬想,功名意識的流變,背後所牽扯的其實是有關文教秩序與文教理想近代轉型的一段極之複雜的歷程。此外,廢科舉與課藝書、文具行業、貢院、會館,乃至衣冠服飾、婚喪習俗等都有關聯。考察這些細枝末節的問題,能夠更加清楚地觀察轉折與轉折時代。

華東師範大學的瞿駿認為,廢科舉帶來的影響至今仍是一個「進行時」,時人和今人仍然低估了這種變化帶來的廣度和深度。他提出以下四個看似簡單卻十分值得探究的問題:廢科之後,「誰是士大夫,誰是民眾?」「如何做官?」「如何做青年?」「怎樣讀書?」瞿駿認為,通過對這些問題的進一步討論,能更好地理解科舉對於中國政治與社會的深遠影響。

原文網址:https://kknews.cc/zh-tw/history/e8ayaz4.html

科舉社會、地域秩序與宗族發展: 宋明間的徽州,1100~1644 - 朱開宇 - Google 圖書 - https://goo.gl/hgsTMJ

以布衣入仕情形分析北宋布衣階層的社會流動--宋遼金史論叢 - 陶晉生 - Google 圖書 - https://goo.gl/hpyaTN

科舉社會、地域秩序與宗族發展: 宋明間的徽州,1100~1644 - 朱開宇 - Google 圖書 - https://goo.gl/sjj3Mx

-------------------------

從布衣入仕情形分析北宋布衣階層的社會流動 陳義彥

北宋建國方針以重文抑武為特點,起用文人必須’強化科舉制度,而科舉制度有助於階級門第的消融,就北宋官吏的社會成份,可以發掘政治核心人物的興衰交替,略窺當時的社會特性。

將北宋分為三期:

前期:太祖、太宗、真宗,開國時期,杯酒釋兵權,推行科舉、講義學術、打擊豪門。

中期:仁宗、英宗、神宗,士大夫覺醒,范仲淹、王安石變法,學校開始遍設各州縣,取士尤多。

後期:哲宗、徽宗、欽宗,新舊黨爭,政治腐敗,金人虎視,宋之君臣耽溺逸樂。

從表一(P.246)得知布衣家庭任官者高達55%以上,這表示出身中官低官家庭者,並不能保有特權,而相對高官的家庭比較容易保持舊有地位,透過蔭任制度可以免試入官,但宋代重視科舉,在未能及第的情況下,很難成為具有影響力的政治人物。再者宋代以後的中國走上中國現代型,其中央集權更強化,社會階級更消融,成為布衣不斷上升的主因。

專制君主透過科舉選舉無經濟力量而且具有服從性格之中產階級及知識份子,一方面求才一方面攏絡人心,所以取仕重是孤寒,壓抑士族。

北宋是一個相當開放的階級社會,其中任官者多來自布衣寒門,甚至宰輔得出身布衣階級者也高達53%,成為支配朝廷決策的統治階層。

從布衣官吏的行業中,得之55%出身為士,16%出身軍籍,6%出身孤貧,從中得知,士人在北宋社會已成為中堅份子,進入統治階層機會最大。另外在戰亂中,軍籍得兵卒也有機會脫穎而出。再者由於北宋政治獎擢還寒門士子,有才華者即可進入統治階層。「遠祖仕」佔比例低,表示高門子弟沒落。其中宦者居第四名,表示北宋政府仍有宦官干政的現象。工商類最低,顯示北宋社會輕視工商類者。

布衣入仕途分成六大類:科舉類、薦辟類、蔭緣類、軍功類、歸附類、雜途類。而實際政治不僅於此,商人入仕也有三種:納賄、姻親提攜、交結權要。北宋前期布衣入仕多從科舉、軍功類獲得官銜,但後期科舉成為社會唯一仕進的途徑。

北宋布衣階層的流動,與學術思想發達、統治階層升降、階級消融、社會流動、世族沒落、印刷術發達等等,皆息息相關。