104年統計,台灣一年就診精神科人數逾250萬人-「精神分裂症」,思覺失調症一般盛行率大概約佔千分之三左右 http://tinyw.in/Acym

苗首間精神據點 築心會所揭牌

台灣新生報 2022/11/22 00:00(8小時前)苗首間精神據點 築心會所揭牌-社會-HiNet生活誌 https://bit.ly/3hRTSeM

苗栗縣政府爭取中央經費開辦縣內第一間精神會所「築心會所」,委託中華民國珍珠社會福利服務協會提供服務,讓加入的精神康復者成為會員,自主的決定會所如何營運。昨(二十一)日由苗栗縣長徐耀昌等人揭牌啟用,感謝承辦單位大力協助,並歡迎有需要的朋友善加使用,來會所築夢。

苗栗縣57萬人口,身障者約有三萬四千多人,其中精神障礙者大約近三千二百人,占身障者比例九%,和智能障礙者比例相近。而縣府團隊在這八年間開辦六處身障者日間照顧據點及五處小作所,以智能障礙者為主要服務對象,但為更多元的服務項目,讓精神障礙者跳脫以往被照顧的角色,縣府爭取衛生福利部精障者協作模式據點計畫補助三八七萬元,加上縣府自籌一六六萬元,總計五五三萬元開辦費。

苗栗縣長徐耀昌偕同社會處長楊文志、身障服務科長羅幸蘭以及相關協會負責人昨天共同為築心會所揭牌啟用,地點位在苗栗火車站前站大樓七樓,交通便捷的優勢為更多朋友提供服務,將協助參與會所的會員連結就業、居住、醫療等資源外,也依照會員共識舉辦相關活動、課程及節慶活動,為有憂鬱症、思爵失調症等精神困擾的朋友提供安放身心靈的地方,將透過共同參與,一起完成各種不同的事情。(見圖)

承辦縣內第一家精神會所「築心會所」的中華民國珍珠社會福利服務協會理事長顏桂英表示,精神康復者加入會員,就是參與會所的營運,會員可以在會所內自主的決定辦理的活動主題、活動邀請的老師,以及每天用餐的地點及餐點等,均可透過共識會議討論並決定。

縣長徐耀昌表示,「築心會所」寓意築夢踏實,讓精神康復者在據點內能夠往心之所向的方向前進,而會所有別與醫療模式最大的不同在於「會所相信會員」,也就是相信精神障礙者的潛能,不因精神疾病剝奪被信任和為自己做決定的權利;築心會所十月試營運,目前有六名會員,內部空間總共有五十二坪,能同時容納四十人,現在辦理的活動包括成長團體、藝術創作、健康體能促進、園藝、烹飪等課程,歡迎有需要的身障朋友來會所增進互動,找出自己的生活方向。

築心會所開放時間為每周一至周五上午九點至下午四點,申請資格為有情緒困擾並經醫療院所診斷證明者、設籍或居住苗栗縣,領有精神疾病類型身心障礙證明、重大傷病卡者,免費參與活動,酌收每日餐費,諮詢電話:037-275088。

苗首間精神據點 築心會所揭牌-社會-HiNet生活誌 https://bit.ly/3hRTSeM

立院三讀!精障犯罪者監護處分延長 次數無限制

周毓翔

2022年1月27日立院三讀!精障犯罪者監護處分延長 次數無限制 https://bit.ly/3KSjwKi

立法院今天三讀《刑法》相關法案部分條文修正,精障犯罪者監護期滿5年後,檢方認定有延長必要者,可聲請延長最多3年。(本報資料照)

屏東挖眼案、鐵路殺警案等震驚社會的案件,都與精神障礙犯罪有關,不過又因這些犯罪者有精神障礙,可能有減刑甚至不罰的處分,讓民間質疑有縱放之疑慮。立法院今天三讀《刑法》相關法案部分條文修正,精障犯罪者監護期滿5年後,檢方認定有延長必要者,可聲請延長最多3年,此後每次可聲請延長最多一年,且無次數限制。

《刑法》原本規定的監護期間為5年以下,但「鐵路殺警案」等案件引發社會質疑,行政院為此提出修法,增訂執行期間屆滿前,檢察官認為有延長必要,得聲請法院許可延長,每次延長期間為3年以下,此後仍可繼續聲請延長,每次以一年為限,但無次數限制。

檢察官認為有延長必要者,得聲請法院許可延長,執行中認為無繼續執行的必要者,法院得免其處分的執行,執行或延長期間內,應每年評估有無繼續執行的必要。

立法院也三讀通過《保安處分執行法》部分條文修正,檢察官執行監護處分,得依受處分人情況給予多元處遇,包括令入司法精神醫院、精神醫療機構、身心障礙福利機構、接受特定門診治療等方式,讓檢察官按情形來指定執行。

此外,審判過程中,若法官訊問後認為犯罪嫌疑重大,且有事實足認其精神障礙有危害公共安全之虞,並有緊急必要者,令入司法精神醫院、精神醫療機構、身心障礙福利機構、接受特定門診治療施以暫時安置,暫時安置期間每次6個月以下,檢察官認為有必要可聲請延長,每次不超過6個月,暫時安置累計不得超過5年立院三讀!精障犯罪者監護處分延長 次數無限制 https://bit.ly/3KSjwKi

思覺失調是慢性病 台灣每百人就有1人-思覺失調症不是罕見疾病,而是一種慢性疾病,台灣平均每1百人就有1人可能患病,其實,只要按時服用藥物或施打長效針劑,患者都能擁有正常的工作與社交生活。罹患思覺失調症的導火線。他一度深受幻覺與幻聽所苦-生病時的當下,就像腦子裡出現某種聲音在跟自己對話,「不是你叫那個聲音不講話,他就不講話。」回憶起第一次發病,他沒有多想,甚至沒有任何病識感。「就是有一天睡覺醒來,腦子裡突然覺得有人在跟我講話,說我今天不能待在家裡、今天必須離開家,不然會有危險。」主要成因是生物性的腦部出現問題,在病徵出現前,無法事先預防。嚴重者,需要長期住院治療,但一般情況下,透過藥物治療已可有效降低幻聽和幻覺出現的頻率 https://is.gd/GjOwgc

王毓琪/從殺警無罪案測量我們與法律的距離 | ETtoday法律 | ETtoday新聞雲

王毓琪/從殺警無罪案測量我們與法律的距離 | ETtoday法律 | ETtoday新聞雲 https://bit.ly/2A1bXBa

國家對人民的健康權是有保護義務的,但我國花在精神健康的業務預算編列嚴重不足。(圖/視覺中國)

這幾天殺警無罪案鬧得沸沸揚揚,新聞指出,嫌犯鄭男罹患精神疾病,行為當時無法辨識自己之行為不法,因而獲判無罪。倘若該名兇手有定時服藥就醫是否就不會發生類此之悲劇,讓人想起2016年內湖小燈泡事件慘案,形同悲劇再起。

事實上,依相關資訊表示,我國政府花在精神健康的業務預算編列嚴重不足,曾被監察院糾正過(附註),整體精神醫療經費只占全部醫療經費不到3%。

就以衛福部心口司2019年20億總預算中,國民心理健康第二期預算僅5億元,相當於台灣2300萬人口,平均每人分配到的精神預算僅22.08元,被譏笑連一個三角飯糰都不到,可看出政府對人民精神健康的忽視和不以為意。

政府是否該上緊發條,讓我們看看憲法怎麼說。有學者認為心理健康權(或精神健康權)是基本人權,應提高到憲法的層次去看待。而對於健康權的概念,在近期釋憲實務中(司法院釋字第785號解釋理由書)已明白承認為我國憲法第22條所保障的基本權利,其意義為人民生理及心理機能的完整性,不受任意侵害,且國家對人民身心健康亦負有一定照顧義務。

大法官更表示,國家形成相關健康權的法律制度時,負有最低限度的保護義務,應符合人民健康權最低限度的保護要求。凡屬涉及健康權之事項,其相關法制設計不符健康權最低限度之保護要求者,就是違憲。

從上論述可看出,國家對人民(包含精神疾病患者)的健康權是有保護義務的。

然而,往往很多正規精神醫療體系,以患者病情尚未達到住院情形或沒有病床位等兩種方式拒絕患者住院治療,再加上家屬沒有能力自行照顧,不得已只能尋求願意收容的機構處理,甚至是非法收容機構,例如已經勒令停業的高雄龍發堂。

事實上,最壞的情況就是患者被迫流落街頭,而流落街頭者,若病情惡化又沒有服用藥物或接受專業追蹤的情形下,在內外交迫下,不免又會觸發下一次殺警的悲劇,而這當然是整個社會所不樂見的。

從起初的國家預算編列不足,到放任精神疾病患者自身自滅的保護不足疑慮,在在顯示了國家的消極被動,可能對患者本身甚至整個社會的危害,影響不容小覷,國家應該坦然面對並正視此問題,實現該負的義務。

附註

監察院財政及經濟委員會於2014年4月18日通過監察委員趙昌平、李復甸、尹祚芊提案,糾正衛福部,本案缺失如下:

1.衛福部未能迅確完備「國民心理健康促進計畫」陳報行政院核定程序,影響精神疾病防治與心理衛生推展工作預算爭取,以及後續相關管考作業至鉅,顯有怠失。

2.衛福部近年來精神健康業務預算編列嚴重不足,僅及全球每人平均費用半數,經費及資源分配又側重在罹病後治療,輕忽事前選擇性、普及性預防工作,實有未當。

3.衛福部罔顧國內慢性精神病床超長住院的異常現象,未能籌謀有效導正策略,全民健保支付制度又設計不當,導致經濟誘因不足,阻礙社區式精神復健服務工作永續發展,均有可議。

▲▼ 法律白話文運動●王毓琪,東吳法律研究所公法組、律師高考及格。以上言論不代表本報立場。

王毓琪/從殺警無罪案測量我們與法律的距離 | ETtoday法律 | ETtoday新聞雲 https://bit.ly/2A1bXBa

王毓琪/從殺警無罪案測量我們與法律的距離 | ETtoday法律 | ETtoday新聞雲

精神病/憂鬱症/龍發堂/花蓮縣玉里鎮,台灣東部一個小鎮,人口兩萬多人,精神病患卻佔了六分之一,是全台精神病患人口比例最高的地方,又稱為「精神病患人生最後一站」。玉里有七家精神療養機構,收容來自台灣各地的精神病患 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 :: - https://goo.gl/7YfYws

一間充滿「瘋子」的廟宇:龍發堂信仰與宗教奇蹟的建構

By 精選書摘, www.thenewslens.com查看原始檔七月 31日, 2018

文:湯家碩

龍發堂信仰與宗教奇蹟的建構

雖然筆者在前文中不斷強調龍發堂是在面對社會爭議之後,才開始積極管理機構內的空間政治,但龍發堂對於治療活動的展演,並非全然因應外界獵奇眼光而生。事實上,各種機構中的實踐活動所形成的景觀,一直在龍發堂的機構經營中扮演相當重要的角色,特別是在龍發堂的宗教活動層面更是如此。在精神醫學的觀點中,由於龍發堂主要被視為精神病人收治機構,因此會將宗教信仰與慈悲為懷、耐心愛心等信念畫上等號,認為這些道德情操促成龍發堂獨立收容病患與照護病患的能力,[1]卻因此忽略龍發堂收治活動的形式與其宗教特徵之間彼此鑲嵌的關係[2]。

龍發堂的信仰形式在1980年代以佛教為主,由於堂內對於住持釋開豐個人神蹟的強烈崇拜,文榮光在研究中將龍發堂形容為新興宗教。不過就筆者的觀察,龍發堂信徒所呈現的信仰觀念,其實與大部分民間信仰的實踐態度十分接近:行善、勸善、做功德,這種對於助人與慈善活動的提倡,幾乎就是龍發堂信仰中最主要的核心內容。至於釋開豐被特別崇拜的原因,除了高超的德性之外,也是因為他在救治病患過程中所展現的治癒神蹟。這樣的神蹟在敘事上最為典型的範例,即是精神病人的照護與康復。在筆者的田野觀察中,無論是信徒或是龍發堂的師父,都津津樂道於釋開豐如何親自接受家屬百般請託,將無人敢靠近、時常會作亂傷人的「瘋子」,從長期禁錮的鐵籠或土角厝中解救出來,帶回龍發堂與其他師父一齊悉心照料。那些被釋開豐善待的病患,也奇蹟似地安靜下來,不僅適應機構中的團體生活,也逐漸能進行勞動或吹奏樂器等活動。這樣的成效不僅讓龍發堂的名聲廣為流傳,也吸引更多外地的家屬帶著無法治癒的精神病人前去投靠[3]。

除了超自然的奇蹟本身之外,這些奇蹟也往往以十分戲劇化的方式被反覆傳頌,而傳頌的動機則與釋開豐老師父的崇高德性有密切的關聯。在筆者所經歷的一次龍發堂資深信徒「起駕」的過程中,就有信徒以「神靈附身」形式,傳達釋開豐老師父的訓示:

(夾雜不知名的語言與某個無形的人對話,不時回頭對車內眾人以台語宣講)……龍發堂是為了要「救人」,這個救人是入世救人、救世界上的人。有人有困難,就要給他救。師父是高人,有能力,我們就要幫他忙、幫他出力。師父現在就在我們旁邊和我說笑。為什麼要救人?因為看到眾生痛苦不忍心。很多家庭遇到困難、難關,快過不下去了。師父就說:「沒關係我來救你。」而病人感覺到有人要來救他,就乖乖好起來了。我不敢說這些,(剛剛的話)是開基原祖元光神佛(釋開豐)在說,不是我……

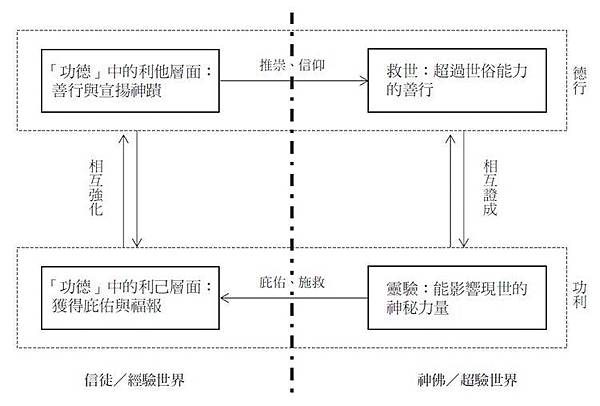

以龍發堂的宗教觀念來說,救治不癒病人的能力,證明了釋開豐在超驗的神佛世界所具有的靈驗力量,也是釋開豐慈悲為懷的道德價值的體現。龍發堂的信仰中超驗力量的發生邏輯,因此乃是奠基於「無私奉獻的崇高德性」與「靈驗的奇蹟事件」之間的相互證成關係,而信徒對於釋開豐神力的信仰與投入慈善行動的動機,則是一種同時提倡無私助人,也期待獲得宗教領袖神蹟庇佑的「功德福報」價值觀(如下圖)。這種在信仰目的上同時具有利己與利他特質的雙重性,在丁仁傑(1999)對慈濟功德會成員的研究中也有類似的發現。

Photo Credit: 聯經出版提供

雖然釋開豐的神蹟看似靈驗無比,但治癒精神疾病的傳言,究竟透過何種機制被民眾認為可信,進而成為龍發堂的信徒?借引科學知識社會學與科學史家Steven Shapin(1994)的觀點來看,「真理」(truth)、「知識」(knowledge)、「事實」(fact)等觀念,其實反映的都是一系列關於信念與陳述是否為真的判斷結果,而這樣的判斷中往往存在集體性的本質(collective nature),因此也與集體的道德秩序有關。這也就是為何Shapin(1994)要特別提出「社會信任」在知識/事實/真理被普遍接受的過程中,所扮演的重要角色。在Shapin的觀點中,人的知識(people knowledge)是接受物的知識(thing knowledge)的必要條件,在這樣的意義之下,關於自然世界的知識如何能被認定為真實,其實和知識的傳播與接受者所身處的社會文化脈絡有相當程度的關聯。

發生在龍發堂中的奇蹟,如何因為社會信任而成為被信徒接受的事實?筆者在田野觀察的過程中,曾訪問一位資深信徒「阿蔡」,她會與龍發堂「結緣」,一開始是因為母親有無以名狀的病痛,四處求醫求神無果,在公公做生意認識的朋友介紹下,最終才求助於龍發堂。另一位筆者在田野中遇到的信徒「阿華」,同樣因為兒子得了不明重病求醫無果,經由在同一市場賣菜的阿蔡引介,接觸龍發堂並成為信徒。從這兩個案例中,可以發現龍發堂的奇蹟事實,傳播的過程十分仰賴親屬或者地緣關係所構成的社會網絡。面臨無解難題、亟待某種救治機遇的「受苦者」,因為社會關係而偶然地接觸龍發堂奇蹟故事。[4]人際網絡的連帶不只使龍發堂的奇蹟得以擴散,也讓關於奇蹟的敘事有了親近的社會關係人為之代言。這些代言人不僅負責傳遞事實,同時更進一步扮演積極鼓吹、策動其他行動者進入龍發堂的角色[5]。

然而,值得注意的是,即使信徒接受龍發堂的奇蹟作為一種「事實」,這樣的事實仍然可能因為社會當時對於精神疾病的污名化,以及家屬對於口傳奇蹟缺乏信心,而處於「半信半疑」的不穩固狀態:

一開始當然會驚!那些宋江陣拿那個刀子,拿那些槍啊劍啊的,那些人都是會殺父母殺鄰居的欸!……我自己第一次來龍發堂的時候也是很怕,怕病患突然的刺激會攻擊他,成衣廠裡面一堆剪刀呀什麼地拿在手上,抓狂起來要怎麼辦[6]?

一間充滿「瘋子」的廟宇要在信眾與病患親屬之間成為可被接受的事實,必然要跨越精神病患的社會污名所形成的障礙,而其成功關鍵奠基於一套環繞著「眼見為憑」作為事實,打破污名的機構實作特徵。此一眼見為憑的實作,讓傳聞從不穩固、去脈絡的知識,轉化為被親自驗證的事實,是除了社會關係之外,另一個使龍發堂的治癒奇蹟成為可信的重要因素:

我的老公本來不信,但後來親自帶去,他親眼看到師父在那裡都親手餵學生吃飯、幫學生洗澡,十分感動,整個人心服口服。後來他都說,誰敢說龍發堂不好,他就要和他拚命……那時候常常傍晚在龍發堂裡面,一群信徒就坐在那裡和師父一起聊天,有電話來說要師父去帶那些病患回來,師父就會問:欸~要不要一起去?一開始我都不敢去,都是我的老公去,然後回來就說有多神奇多神奇,後來我也會跟著師父去……[7]

精神疾病與精神病人在社會上的污名,既是使外人不敢接近龍發堂的阻力,也是龍發堂可以穩固釋開豐奇蹟治療神話、吸收信徒的關鍵。當外人懷著對精神疾病的恐懼心理踏進龍發堂的時候,院民列隊念經、出家人悉心照料就映入眼簾。親眼看見的「秩序」、「乖乖的」、「可以做工養雞」,正好與典型瘋狂者「亂」、「抓狂」、「不受控制」的刻板印象產生強烈的對比。精神病人社會污名的嚴重程度,正好反襯出龍發堂的善行與慈悲是如何高明,能使這些原本讓人避之唯恐不及的「瘋子」被徹底收服成溫順的修行人。

因應宗教信仰的結構中既利他也利己的「做功德」觀念,龍發堂中的精神病患收治療效,構成了龍發堂中信仰靈驗的展現,也讓龍發堂信仰中的各種宗教奇蹟能被「眼見為憑」的事實所鞏固,使神蹟不再只是虛無縹緲的口傳言說,而能在親身見證的歷程中被穩固下來。透過社會連帶關係者作為奇蹟事實的中介代言人,再加上(受到污名的)機構中收治活動景觀作為直接見證的機制,讓龍發堂能串聯起在地機構和機構外的行動者,形成跨越地理空間的信仰網絡,將外在的行動者從機構外逐漸往機構內移動,形成信仰中社會網絡的「再地域化」(丁仁傑 2005)。

龍發堂中院民演練電音三太子,為本文作者於2013年田野調查過程中拍攝。

註釋

[1] 參考筆者對精神科醫師李偉強(2013年3月14日)、文榮光(2012年9月16日)的訪談紀錄。

[2] 本節中關於龍發堂信仰內容與活動的描述,為筆者2013年在龍發堂進行田野調查的過程中,訪問資歷超過30年的資深信徒或出家師父所彙整得到的結果。

[3] 在此筆者對於釋開豐是否真有佛力/神力,暫且採取存而不論的態度,畢竟以社會科學的立場來說,筆者更傾向探尋各種言說、論述背後所反映的社會與文化意涵,所涉及的行動者之間的互動關係,以及在特定社會建置中所扮演的角色,而不是追問論述或言說的絕對真偽。

[4] 無論如何,一套釋開豐神蹟治癒的世界觀的傳播,以及某種科學所建立的自然世界觀,同樣都與「誰是值得信任的真理述說者」之間存在共生關係,並且要符合某些既有的社會文化脈絡。因此,筆者認為科學知識的傳布和宗教奇蹟的傳播,在模式上其實並沒有本質上的差別。

[5] 有趣的是,相對於Shapin(1994)討論現代早期英格蘭科學文化的建立研究中所描繪的,因為作為公共賢達的聲望,而獲得公正不偏代言者身分的紳士,龍發堂中的代言人反而更因為與神蹟密切的利益、社會連帶關係的親暱性而受到信任。

[6] 參考筆者對龍發堂信徒阿蔡的訪談紀錄(2013年4月4日)。

[7] 來源同上。

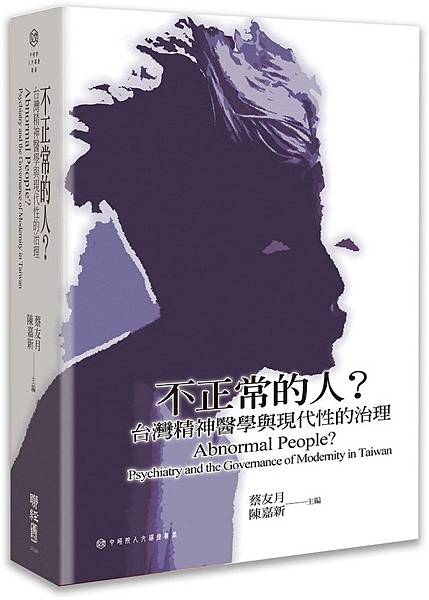

書籍介紹

本文摘錄自《不正常的人?台灣精神醫學與現代性的治理》,聯經出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:吳建昌、李舒中、林桂卉等人

編者:蔡友月、陳嘉新

精神醫學的標準化診斷系統,如何移植到台灣本土脈絡?

透過台灣「不正常的人」迂迴反覆的生命歷程,折射出精神醫學何種特殊樣貌?

精神醫學如何鑲嵌於國家、司法與醫療體制,

在台灣現代性中扮演什麼樣的角色?

我們該如何帶著歷史視野回應現代精神醫學,

與在地社會文化的匯聚、揉合與衝突?

精神醫學作為一種現代性治理,可以從知識、規訓的主體、制度、學科專業與機構等五個面向來理解。本書分別以「正常與不正常的判定」、「病人主體性經驗」、「精神醫學與國家制度」、「精神醫學、法律與治理」、「全控機構與治療性社區」等五個主題單元,透過兒童注意力缺失╱過動症、失智症、思覺失調症(精神分裂症)、離島原住民的精神失序、自殺防治政策、愛滋減害政策、司法精神醫學乃至於龍發堂與花蓮玉里榮民醫院等豐富精采的案例,在一個去西方中心、另類 與多元現代性的反思架構,深入剖析台灣精神醫學未來的可能發展。

作者群更涵蓋社會學、人類學、科技與社會研究、社會福利、司法與犯罪學等學者,其中也包括具有人文社會科學訓練的精神醫療專業人員,全書帶入跨學科、跨領域「方法學上的多元主義」與「不具共識的合作」,思考全球化下台灣本土精神醫學面對專業化、醫療化、生物醫療化的各種挑戰,透過各種異質主體經驗與被噤聲的病人敘事,反省現代精神醫學中逐漸模糊、失焦的病人圖像,展現出人文社會科學對這個領域理論化、方法與新視野的集體努力。

預算少、機構拒收 龍發堂503位精障病患成社會人球?

今周刊

2018年2月1日 上午10:22

預算少、機構拒收 龍發堂503位精障病患成社會人球?

更多

撰文/今周刊 呂苡榕

遺世獨立近50年的龍發堂,因爆發傳染病,園區內503名堂眾得陸續移往他處安置。但後續的照顧問題,將衝擊台灣現有的精神病患照顧體系。

位於高雄路竹、專門收容精神障礙者的龍發堂,去年7月一名堂眾(安置於龍發堂內的民眾)送醫急救後,確診為阿米巴痢疾。

緊接著,高雄市衛生局介入調查發現,龍發堂裡503位堂眾,共有32位阿米巴痢疾與七名肺結核確診案例。

12月底,衛生局公告龍發堂為法定傳染病流行地點,限制人員只出不進,並逐步將堂眾移出就醫與安置。

目前龍發堂表示,各縣市政府規畫要在農曆年前將設籍在轄區內的堂眾移出完畢;高雄市衛生局則強調,後續會協助輔導龍發堂轉為合法機構。截至今年1月29日,龍發堂還剩下135位堂眾,除確診者送醫之外,「阿米巴痢疾檢驗後確認無感染、無肺結核反應的堂眾也率先移出。至於潛在患者目前都有投藥。若是家屬帶回的(堂眾),我們也有持續追蹤。」高雄市衛生局長黃志中說道。

疫情控制不順利

移出堂眾家屬 大多找嘸人

衛生局估算,龍發堂的堂眾超過50歲者占7成,部分已出現慢性疾病。多數堂眾居住超過20年,僅有10幾人是5年以下。堂眾主要罹患思覺失調症,其他也有唐氏症、智能障礙和酒精性精神病。而設籍在高雄的堂眾數量最多,達200多人,其中7成以上有重度、極重度身心障礙;1到2成領有中低收入證明。

現階段移出後的醫療支出,都由政府以公務預算負擔,衛生局方面也已召開4次說明會,向家屬說明處理狀況。只是,雖然衛生局大刀闊斧移出堂眾,並試圖控制疫情,但作業並不順利,「我們跟龍發堂要家屬聯絡方式,很多都是錯的,根本找不到人。」黃志中語氣無奈;而龍發堂發言人李芳玲也同樣委屈:「很多堂眾住了20年以上,當初家屬留的聯絡方式,現在我們也找不到人啊。」

另一邊,李芳玲也埋怨:「我們有些恢復良好的堂眾,後來就成為工作人員。但衛生局一律把他們視為精障者移出,影響了我們的日常運作。」家屬部分則擔心,移出的堂眾後續照顧該怎麼處理,至今都沒有明確的說法。

近50年龍發堂始終存在,正反映出台灣精神照顧資源的分配問題。「如今要在既有體制吸納這群人,將會是連續型社區照顧最大的挑戰,也將戳破我們社區照顧這件『國王的新衣』。」台灣社會心理復健協會理事長滕西華斷言。龍發堂與台灣精神照顧系統的糾葛跨越半世紀,1970年由釋開豐法師(俗家名李焜泰)成立的龍發堂,最為人所知的治療方式,便是透過「感情鍊」(鐵鍊)將障礙程度輕重不一的堂眾拴在一起,共同工作與生活。這看似拘禁了堂眾人身自由的「感情鍊」,某種程度卻也近似個案長期陪伴的照顧模式,不少從事精障照顧的人,對於「龍發堂精神」也給予正面肯定。

家屬無奈的選擇

只有龍發堂承諾照顧一輩子

家屬劉如臻的弟弟在龍發堂已待了21年,她表示,沒和精障者相處24小時,是很難體會照顧者的辛苦。過去弟弟情緒一來,就揮拳打她,也曾拿著菜刀亂舞,或是在深夜時點火。

「有時晚上聽到弟弟開門走出去,家人就被嚇醒。」劉如臻無奈地說,不少家庭都是因為經濟因素,或在醫療機構輪轉,最後才選擇龍發堂,「我們當然知道它的設備環境沒那麼好,但如果有地方願意承諾照顧一輩子,我們也願意送去啊。」

只是隨著龍發堂收容人數增加,從最初的200人到如今的500人,甚至一度高達6、700人,園區內的管理維護顯得棘手。而龍發堂已不是第一次因為內部出事,而登上新聞版面,過去堂眾互毆、引爆瓦斯輕生等,都讓外界對這個法外之地憂心忡忡。

隨著台灣現代精神醫療設施逐步建立,幾十年來輔導龍發堂合法化或接手處理的嘗試,不曾間斷。

像是1990年討論《精神衛生法》立法時,當時衛生署(現為衛福部)便曾委請南投草屯療養院等三家醫院,協助龍發堂堂眾的收住。

「那一波有75個堂眾 移出。在還沒有全民健保的年 代,這些人的醫療與生活開支 全是政府支付。之後有了健保後,醫療支出改由健保給付,但伙食費、合併症轉醫等費用仍有政府補助。每年大概支出183萬元。」當年曾參與龍發堂處理過程的安南醫院精神科主任唐心北說道。一直到2005年左右,政府給予龍發堂的各種醫療協助,累計大約4千萬元。

2000年,衛生署曾再度嘗試移出部分堂眾,2004年派遣嘉南療養院醫師進場為堂眾進行鑑定分類後移出堂眾,那一次移出了50多人到嘉南療養院和高雄凱旋醫院。之後,再無移出堂眾的措施,直到這次爆發疫情。

多年來官方數度力圖接手卻難以為繼,除了移出堂眾因症狀不同,未必能適應醫療體系照顧模式,另一個困境是,「龍發堂裡不一定都是精障,也有智能不足或酒精問題的人,精神醫療要全面接手嗎?當然不可能啊。」唐心北說。

當年試圖移出堂眾所面臨的問題,與今次爆發疫情後面臨的堂眾處置難題,也是如出一轍:照顧資源與照顧機構在哪裡?政府接手是否又能與龍發堂一樣,接手一輩子?都成了下一步得要思索的困局。

雖然《精神衛生法》立法28年,精神醫療資源逐漸增加,像是全台醫院急、慢性病床就有23404個床位,精神復健機構8千多床、精神護理之家則有4千多床,從數字上來看,要吸納506個堂眾綽綽有餘。

但現實是,「這一次,一個設籍在台北的堂眾,沒有機構想接,最後北市府只好把人送到外縣市與北市有簽約的精神護理之家。另一個縣市也是找不到機構收,只好送去嘉南療養院。」唐心北說道。

找不到地方安置

機構「挑病人」成潛規則

找不到地方安置,正是目前台灣精神醫療照顧的根本問題。表面上看起來,機構種類繁多,「我們的機構多是從『醫療』思惟發展出來的照顧模式,強調用藥、職能治療等復健方式。但失序的模樣各有不同,根本無法靠同一套標準來處理。」實務工作資歷20年的演慈康復之家負責人羅美麟分析,由於機構必須權衡成本,但同一套照顧模式卻又無法適用所有人,「挑病人」也成了機構的潛規則。

曾是桃園一家社區復健中心負責人的戴雅君也提及,「有些人不想待在機構,或者他的症狀可能會癱瘓機構時,機構只好以『案主沒意願』為由不再收受。」而醫院慢性病床每年檢核一次病人是否需繼續留住,也能技巧地篩選病人。就連唐心北也不諱言,待在機構裡的病人往往是相對好照顧的,不容易照顧的反而沒地方去,責任一樣回到患者的家庭身上。

「且即使機構願意收,這些堂眾遲早還是會出院的。出院以後回到社區,到時誰來支持?」滕西華質問。

衛福部統計,台灣精神科每年就診人次高達200萬,身心障礙者中,罹患慢性精神病者高達12萬人,領有重大傷病卡者,其中20萬人屬於慢性精神病,這些數字遠較醫療與機構床位數高出許多,多數有精神困擾的人,其實普遍存在於社區。

多數精障者存在社區、依靠家庭照顧。2015年,台南發生一名罹患精神疾病的父親悶死幼兒的悲劇,事後台南市衛生局遭到監察院糾正,因現行的「精神病患社區關懷訪視」未能落實,導致憾事,也凸顯社區照顧資源的稀缺。

重返社區誰來顧

砍預算 關懷訪視員難落實

「像在台北市,12區裡社區關懷訪視員一區只有一個,今年預算還被砍,人數要再減少。留在社區裡的精障者要怎麼照顧?」同為精障者家屬的心生活協會總幹事金林無奈表示,社區照顧資源少,責任全落在家屬身上,但家屬若想要申請居家照顧協助,還得先領有身心障礙手冊,而即使領有手冊,照服員也不一定願意來幫忙,「因為我們跟身障不一樣,身障可能需要人幫忙洗澡,但我們的孩子看到人就躲起來,怎麼提供服務?」

「處理龍發堂不是難事, 問題是這些人總會出院回家,我們的社區有能力承接嗎?」滕西華說,曾有位精障者提及,犯罪的人服完刑期,便結束隔離的日子,但精障者卻像是被判了無期徒刑,即使走在社區裡,仍舊與他人毫無連結性,這段話凸顯社區缺乏資源,讓精障者難以重新融入社會。

當社區未曾思考如何支持精障者共存,龍發堂這樣特例的照顧機構,就有存在的空間與必要性,如今503位堂眾叩問的,正是台灣社會如何面對身邊的精障議題。

-------------------------------------

路竹龍發堂暫停精障照護 將回歸單純宗教宣揚

分享路竹龍發堂暫停精障照護 將回歸單純宗教宣揚到Facebook 分享路竹龍發堂暫停精障照護 將回歸單純宗教宣揚到Line 分享路竹龍發堂暫停精障照護 將回歸單純宗教宣揚到Google+

高雄路竹龍發堂今天下午召開記者會,宣告暫停精障照護服務。(記者蘇福男攝)

2018-01-03 16:46

〔記者蘇福男/高雄報導〕高雄路竹龍發堂爆發阿米巴痢疾和肺結核疫情,高市衛生局公告為疫區,龍發堂今天下午召開記者會,籲請衛生局盡速將堂眾醫療安置,或同意在不影響防疫前提下,由家屬自行帶回居家隔離,堂方將暫停精障照護服務,未來回歸單純的宗教宣揚。

龍發堂住持心善法師再次率領幹部向社會大眾道歉。(記者蘇福男攝)

龍發堂住持心善法師再次率領幹部向社會大眾道歉。(記者蘇福男攝)

龍發堂下午2點舉行記者會,住持心善法師再次率領幹部向社會大眾道歉,她說,龍發堂爆發疫情後,社會的期許與批評,堂方都聽到了,也虛心領受,半年來堂方全力配合防疫,幹部日以繼夜照護,個個瘦成皮包骨,委屈和苦悶只能往肚裡吞,但抹黑及不實言論從未停歇,堂方心力交瘁,為確保堂眾健康及權益,堂方不得不做出斷然處置。

堂方表示,自去年7月疫情爆發至今,已移出120幾名堂眾,目前還剩堂眾332人,衛生局每天以個位數的移出速度,堂方認為不利防疫,也難以理解衛生局的做法,籲請中央和社會各界共同關心,並正視龍發堂此次事件。

心善說,記者會後將行文衛生局並告知堂方決定,在不影響防疫前提下,通知所有堂眾家屬,並舉行家屬說明會,請家屬帶回親人進行居家隔離,失聯或家屬不願帶回者,則請衛生局依法加快醫療安置腳步,以求盡速將生活大樓全面清空,再進行地毯式消毒。

心善強調,龍發堂雖暫停精障照護服務,未來回歸單純的宗教宣揚,但仍會持續關注精障者的照護領域,她指出,龍發堂遭惡意詆毀中傷從沒少過,但堂方秉持初心默默行善,在全無政府奧援下,走過半世紀,堂眾遍及全台,沒有一位是龍發堂「求」來的,為妥善照顧家屬的心頭肉,堂方視如己出,龍發堂功過就留待歷史評斷。

一條鐵鍊,兩個精神病人- 壹讀 - https://goo.gl/DBQmht

一條鐵鍊,兩個精神病人

2016/01/12 來源:LCA

▲ 點擊上面藍字LCA 訂閱

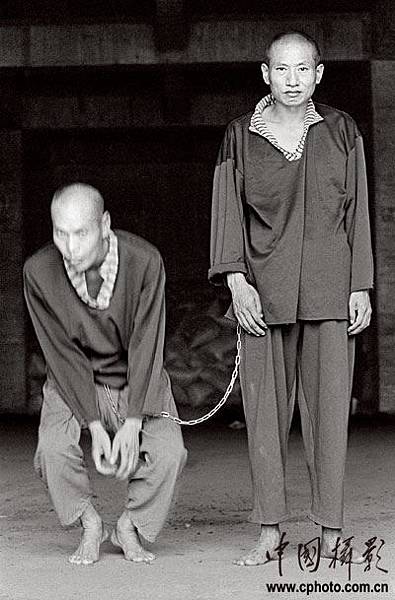

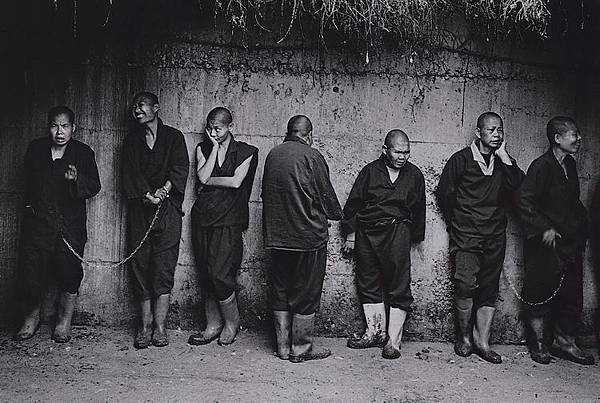

两个精神病人间有一根“能起到治疗作用”的铁链连接。一个病情较轻的与一个病情较重的链在一起,有时候能分清楚谁领著谁,但有时候还真分不清。

張乾琦(Chien-Chi Chang)是瑪格南圖片社中唯一一名華裔攝影師。1961年,張乾琦在台灣出生,後來在台北東吳大學學習英國文學並獲學士學位,後在美國印第安納大學教育學專業獲碩士學位。

1992年,張乾琦的兩部重要作品都在這年開了頭,其中的《鏈》(The Chain,1998),攝於台灣高雄縣的龍發堂。龍發堂是一個傳奇場所,在台灣已進入口頭禪,在大陸知者極少。“你這鬼樣子,臉臟毛亂的,剛從龍發堂跑出來嗎?”台灣小說中有時能讀到類似的文字,那意思是說:你這鬼樣子,像個精神病人。

但這裡其實是一所寺廟。1970年由釋開豐法師創建,以台灣本土的民俗療法治療精神病患者,在台灣引發過20馀年爭議。1992—1998年,張乾琦造訪龍發堂約20次,現在看到的《鏈》攝於1998年10月的一個下午,關於拍攝過程,他有個自述:

“六年的不断申请,龙发堂才同意了我的拍摄请求。对那儿的700名精神病人来说,它既是一个庇护所,也是一所监狱。这些病人为该寺办的养鸡场干活儿,这个鸡场是台湾最大的;当时我就住在鸡场库房里,相机拧在三脚架上。午餐休息后,管理人员带著病人,两个一对两个一对地到库房那儿去。我通过相机的取景框,把他们一对一对地拍下来。台南高雄的10月天气剧热,拍摄时我高度紧张,一身大汗。”

这儿的大多数病人最终会由家人接走。对病人,龙发堂不提供任何的药物或治疗,寺方提供的是“能起到治疗作用的”链子。一个病情较轻的与一个病情较重的链在一起,有时候能分清楚谁领著谁,但有时候还真分不清。

拍攝進行得很緊湊。管理人員先幫病人把穿得扭七扭八的衣服弄合體一些,然後我就“咔嚓、咔嚓”,每對病人拍兩張,接著是下一對。拍攝時,兩位病人之間,病人與管理人員之間,病人、管理人員、與我和我的相機之間都有互動。拍攝就在這種始終存在的同時互動中完成。按下快門的時候我很清醒,知道自己拍到的是什麼,現在回頭看看,病人們也很清醒,也知道是在做什麼。他們想走開的時候就走開,所以有些片子你可以看到,有的病人走出了取景框,而另一個病人則拉著鍊子試圖把他拉回來。

病人的身上有來自水泥地的反光。在我拍攝的大約兩個小時的時間裡,太陽和雲都在移動,所以底片上的光線是不斷變化的。當時共拍了九個半膠卷。拍攝時我與病人們的互動只有幾秒鐘,但我與這些凝固在底片上的影像的互動始終在延長,而且會越來越長。

張乾琦在拍攝這組作品之前,龍發堂用修行、講佛經和“情感鏈”治療精神病人的做法(實際上是當時台灣社會興起的人間佛教的一個組成部分),已在台灣引發多次輿論浪潮,贊者認為這種獨特療法為困難家庭減少了負擔,且對某些人確實有效;批評者則認為這種療法在法律、人權、現代醫學證據方面缺少支援。這種爭論使龍發堂成為台灣社會的熱點話題。早在1980年代,已有多位報導攝影師關注過龍發堂,較為著名的是周本驥和侯聰慧,而後來者張乾琦的《鏈》則無疑是龍發堂影像中的傑出者。

文章来源:https://read01.com/3LM85.html

-------------------------------------------------------

從龍發堂到搖搖哥:對於精神疾病的另一種想像

Print Friendly, PDF & Email

九月 7, 2016|分類:STS多重奏, 故事|作者:STS 多重奏

若談到『精神病患』四個字,不知道各位讀者腦海中浮現的形象是什麼呢?近年來頻繁發生的隨機殺人、傷人事件中,嫌疑犯往往被懷疑有精神或人格上的違常,並且引起社會輿論對於精神疾病問題的焦慮。以 2016 年年初台北市內湖區發生的隨機殺童案為例,許多警政或精神醫療等各方專家紛紛在案發後登上媒體版面,試圖以「長年吸毒導致精神病」、「人格違常」、「心理偏差」等概念,來為隨機殺人此種反社會行為尋找病理上的解釋 [1]。

面對這些難以理解的行為,訴諸於病態的心理似乎是少數可行的理解方式。精神疾病的問題,也因此與整體社會的安全問題劃上等號。在內湖隨機殺童事件發生後不久,一位長期遊蕩於政治大學周遭的慢性精神病人「搖搖哥」,因為其奇異的言行舉止而被當地警方強制拘捕並送往醫院,引發了關於「精神病患人權與社會安全問題何者為重」的爭論。

反對將搖搖哥強制送醫的人權團體與律師認為,依照現行精神衛生法的規定,不應在無傷害他人或自己,或有傷害之虞的狀況之下 [2](第 32 條第一項),違反個人意願強制送醫,況且搖搖哥長期在政大附近游蕩,雖然偶有怪異行為但也並無傷人,顯示其可以和社區和平共存。

除此之外,也有社論認為,精神病人中有暴力行為者僅是少數,因此將精神病與暴力危險劃上等號,會有標籤化及污名化精神病患的風險;對於強制就醫的迷信,則更會導致國家濫擴權力、造成監控社會的來臨 [3]。

卻也有政大附近的住戶持反對立場,認為搖搖哥的怪異行為隨時間越演越烈,因此不應放任其自理機能逐漸敗壞,部份受訪的精神醫師也指出,搖搖哥在沒有病識感的狀況下,只有藉由外力協助就醫、穩定服藥,病情才有康復的可能 [4]。

然而,如果我們撇開關於「個體自主」與「社會安全」孰輕孰重的大哉問,台灣在這三十年間,其實經歷了一段劇烈的精神醫療現代化歷程。

若我們回首 1980 年間台灣的精神醫療資源,不只門診或病床嚴重匱乏,連精神專科醫師都十分罕見、甚至有部分縣市連一家精神醫療院所都不存在的。但是,今昔相比數百倍的預算、專科醫師人數、收容機構的成長,並沒有使精神疾病成功地擺脫過往的污名化標籤,仍然在諸如隨機殺人事件等集體社會連帶的脆弱時刻,被視為假想的社會之敵。

這樣的現象究竟是彰顯著社會大眾對於精神疾病的「醫療化」想像仍然不足?或者是指出了國家投注於精神衛生治理的資源與控制還有擴張的空間?亦或是瘋人真的如同某些哲學家所言,並不見容於強調理性與秩序的現代資本主義社會中,因此注定要被現代社會視為異端的存有?

在此筆者想以曾經喧擾一時的民間精神病患收容機構「龍發堂」作為案例,試圖探討除了將精神疾病視為醫療治理的問題之外,理解精神病人與社會還有何種其它的可能途徑。

對於出生於九十年代之後的讀者來說,「龍發堂」或許並不是一個讓人熟悉的名詞。但在台灣,他曾經一度是最為著名的精神病患收容機構之一,也是一間信仰獨特的廟宇,名聲甚至更勝於任何的公立療養院或教學醫院精神科。

龍發堂廣泛地接受各方家屬送來的精神病人,並且承諾能持續照護終生,不需家屬帶回,並且標榜著有別於現代精神醫療藥物的『另類療法』,讓院民念經、禮佛、組成樂隊或陣頭等四處演出。這樣奇異的景觀,自然引發社會中諸多對於其機構生態的不同想像與窺探。

著名攝影家張乾琦曾經於 2008 年發表一系列龍發堂的攝影作品「鍊」,拍攝龍發堂中院民兩兩以鐵鍊相繫作為治療方式的震撼場景,也因此引發了關於龍發堂中病患人權問題的熱烈討論。除此之外,不少大眾媒體也曾經以龍發堂做為專題,試圖「揭開龍發堂不為人知的神秘面紗」[5]。

張乾琦攝影作品「鍊」。圖片出處:http://pro.magnumphotos.com/Asset/-2S5RYDWI0Y5K.html

張乾琦攝影作品「鍊」。圖片出處:http://pro.magnumphotos.com/Asset/-2S5RYDWI0Y5K.html

除了作為某種奇觀之外,龍發堂的特有照護模式也引發了不小的爭議。1980 到 2000 年間,龍發堂曾經與精神醫學界激烈爭辯其療法的有效性與合法性。標榜著不施予藥物、以出家僧人照護精神病人的龍發堂,一度曾經收容高達 600 名精神病人,卻被許多當時的精神科醫師視為一種完全無效的治療方式。在筆者訪問的精神科醫師中,甚至有不少人以『笑話』來稱呼龍發堂,認為其療法欠缺現代醫學知識與專業人員照護,因此無法讓精神病人得到正確的醫療處理,機構本身也不在合法機構的範圍之列,因此嚴重的侵害了病人的基本健康權。

但是,對於龍發堂院民的家屬來說,一座被貼上『反現代』標籤的獨特廟宇,卻是他們寄託家中病患的唯一希望。1990 年台灣首度訂定『精神衛生法』規定收容機構必須讓精神病患就醫,加上衛生部門試圖介入監管龍發堂內部的收治情形,並且威脅著要強制解散這個『非法』的機構,龍發堂也動員家屬抗爭、動員院民遊行,試圖維持拒絕外力介入的自主空間。

從上述的爭議內容來看,就如同今日面對搖搖哥或者隨機殺人等議題時所做的處理嘗試,龍發堂的問題,似乎也純粹是關於「正確認識精神疾病」或者「正確治療精神疾病治療」的醫學問題。然而,若考量一種帶有醫療與社會關懷的視點來看,所有的醫療問題,往往所牽扯的都不僅僅是治癒個人身體或者心理上疾患,而是千絲萬縷的與各種歷史、文化、或者社會因素之間存在著盤根錯結的關係。

以龍發堂的例子來說,為什麼這樣一個看似『反現代』的機構,不只無法在現代化的歷程中被收編、消滅,反而穩定的存在著呢?若把發展歷程納入考量,台灣的精神醫療現代化,若從 1980 年代建立專科醫師制度、大幅增加病床規模、藉由各種調查與評鑑掃除非正統的精神醫療院所算起,也不過是短短的三十多年。所謂的抗精神藥物(antipsychotics),甚至要到 1990 年代發展出以血清素及多巴胺抗體之拮抗作用為主要機制的『第二代』抗精神藥物,才有較佳的療效以及較能被接受的副作用 [6]。

換言之,在這些台灣精神醫療發展與抗精神藥物的「草創期」,其實有許多從來沒有進過精神院、或者對於第一代抗精神藥物反應不佳的精神病人,他們並無法獲得現代精神醫學意義下的「妥善治療」,因此也錯過了藥物最能發揮作用的黃金時期。

而對於資源有限的精神醫療體系來說,這些已經慢性化且需要長期照護的精神病人,在台灣缺乏足夠社區照護規模,卻又強調「去機構化」、避免精神病人滯留於院所的主流意識形態中,其實並不是十分受到歡迎的一群「投資對象」。因此,龍發堂中終生託付的模式,可以說是接納了台灣精神醫療在現代化的過渡過程中所產生的「遺民」,使之有一個可能的終生歸所。

而若更進一步將精神疾病所涉及的對象,從病人個體延伸到與之存在社會關係的家屬層面,也可以看到家屬在照護病人時,展現了驚人且沉重的能動性。這樣的能動性也因此深刻地影響著他們所選擇的醫治之道。從一些龍發堂家屬訪談史料中,可以看到他們並非如同一般想像的迷信宗教的治癒能力、對於精神疾病有錯誤的認識。

相反的,他們在選擇龍發堂之前,往往經歷了一段漫長而痛苦的求醫過程,在沒有社會保險的情形下幾乎傾家蕩產的進出各精神醫院,甚至在醫療無效後開始追尋各種民俗另類療法。最後,長達十數年的照護終於讓心力與經濟皆徹底交瘁,只能期望有一個地方能作為病人最後的歸所。

這些家屬不一定相信龍發堂真有什麼神力,也不一定認為精神藥物全無作用。但對他們來說,長期的艱辛照護確實改變了他們對於何謂「康復」、何謂「治療」的想像。若以個人認知功能的復原作為目標的努力已山窮水盡,那麼如何讓這樣一個失序的個體能獲得可被置入的社群,就成為另外一種對於把精神病人與周遭社會關係人一同納入考量的「治癒」邏輯。

pic5

龍發堂家屬的訪談史料

在科技與社會研究者 Latour 的觀點中,現代社會具有將各種議題予以「純化」的傾向,也就是試圖去明確的定義一個議題究竟應該是自然科學議題、或者應該是一個政治社會議題,並且依此賦予一套相應的知識模式與專家系統。

然而,從龍發堂的例子可以看到,種種社會歷史社會因素,都深刻地牽扯著作為人的患者/親屬、作為物的療法、以及作為認識的疾病觀念之間的互動模式。因此在面對醫療問題的時候,所謂的『治療』既無法被輕易地化約為一粒吞下的藥(就算藥物確實能大幅改善某些精神疾患的症狀)、也無法被簡易的化約為某種對於精神疾病的單一認識。

因此,「醫療化」真的是面對社會中精神失序現象的唯一解方嗎?隨著藥物科技的進步,抗精神藥物確實對精神疾病問題達成了一定程度的解決。然而,若想將所有的精神失序問題都化約為醫療問題、忽視其中所具有的多重社會文化面貌,其結果卻很有可能適得其反。

以 Latour 的立場來說,他認為所謂的「純化」其實是需要許多的「中介」工作,才能將原本牽扯著多重脈絡的現象,予以歸類為純屬自然或者社會的議題。然而,這樣的中介工作不僅無法對議題的治理產生助益,反而會更增加議題的複雜性、產生更多難以被處理的「混種物」。

被精神醫學視為異端的龍發堂,在面對各種將精神疾病「醫療化」的嘗試介入之後,反而強化了龍發堂中將院民日常生活與外界隔離的空間政治、以及與精神醫學之間的對立關係,並且更加積極的透過拉攏家屬、展演病患等活動來維護自己的生存空間,因此,對於精神疾病的醫療化想像,反而讓龍發堂形成了一個更加穩固並且難以介入的「黑箱」。

直至目前為止,所有對於龍發堂的介入嘗試都沒有獲得顯著的成功。1980 年間首次介入失敗,造成龍發堂與精神醫學之間的對立,1990 年間精神衛生法通過之後,更強化龍發堂與衛生部門之間的衝突。 2000 年後,嘉南療養院雖然成功與龍發堂建立較為穩定的合作關係,但此種消極合作得以延續,最終仍然仰賴對於龍發堂機構黑箱狀態的妥協。

從龍發堂案例來反思今日我們對於精神疾病的認識與想像,可以發現精神疾病不僅僅是醫療問題,同時也是一個歷史/社會問題,因此也自然無法化約為一種從個人生理跳躍到社會的解決模式。

或許除了純化問題之外,考量如何將歷史與社會的向度納入我們對於理解精神失序相關議題的考量之中,才有可能避免各種關於精神疾病治理的混種物繼續無止境的增生下去。

-------------------------------------------------------

精神病照護資源 桃居六都之末

By 蔡依珍, www.chinatimes.com查看原始檔八月 6日, 2018

桃園市精神照護個案有8890人,但負責精神衛生行政的關懷員員額跟經費3年來不曾調整,居六都之末,社會案件又頻傳,精神疾病患者宛如不定時炸彈,市議員要求向中央要人、要經費。衛生局表示礙於中央員額控管,市府自編預算多聘14人、達28名關懷員,社會安全網今年也再多8個保護性社工,可望降低人力比。

議員謝彰文說,2014年至今關懷員一直控管在14人,補助經費也只有780萬,都是六都之末,做不好常有社會治安問題,像是年初平鎮龍岡有精神疾病個案,礙於聯繫不上家屬、無法強制就醫,沒想到他竟持刀闖進理髮院朝民眾揮砍再自殘,鄰居憂心他宛如不定時炸彈,大聲疾呼增加關懷員人力員額和經費。

衛生局心理健康科長陳小燕解釋,市府自編770萬元預算增聘14名關懷員,加上社會安全網,社工達32位,且與警消長期合作,若有自傷或傷人之虞,就護送就醫,先把危險情緒降低到平穩後再來談就醫,坦言若遇到家屬斷然拒絕,只能尊重,但也會提醒轄區派出所留意,她也提到精神疾病被汙名化,其實精神疾病比較不會發生暴力行為,有的是無法治療的人格違常,必須透過心理治療才行。

另有議員要求興建市立醫院,衛生局長王文彥坦言簡易專科醫院要5年、綜合醫院從規畫到營運恐要10年,下月會召開專家會議,研擬在偏鄉山區大溪、海邊大園建立綜合醫院和專科醫院

長照悲歌!老婦失智常失禁 媳婦綁在陽台照顧 - 社會 - 自由時報電子報 - https://goo.gl/pVsQyT

女星姊失蹤21天「下身赤裸陳屍機電室」 監院通過基市衛局糾正案 | ETtoday政治新聞 | ETtodayAMP

陳姊患有重度智能障礙,12年前入住龍發堂,後來因為龍發堂被認為是法定傳染病的流行地點,高雄市衛生局立即安排轉介等相關照護,沒想到基隆市衛生局李姓個管師並未依照程序辦理,也沒有提供家屬協助

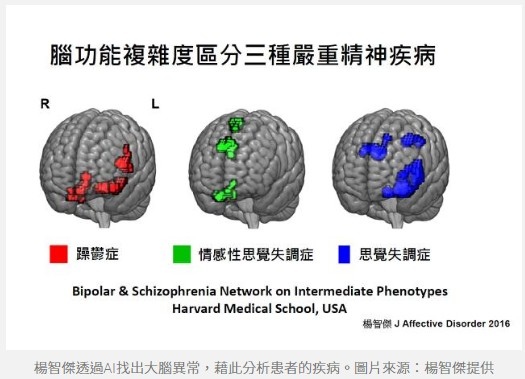

全世界每100人中就有一人受思覺失調症所苦,尤其是15到35歲的青壯年;但在台灣,每1,000人中只有4人被診斷出來,不是心智特別強健,而是不敢上醫院。精神病,是患者沒有傷口的痛。多數精神科醫師只能透過問診或觀察,如「會不會聽到有人在叫自己名字?」「會不會覺得別人都在談論你?」等,再依照美國精神醫學會發行的《精神疾病診斷準則手冊》診斷病情。生病時間、影響程度都因人而異,醫師判斷多少帶有主觀,這也是精神病難被視為腦部變異疾病,而難洗污名的主因。為解開精神疾病的神秘面紗,他決定從數據與影像下手,開發一個能將精神病「量化」的工具-為了讓這套工具能在診間方便運用,楊智傑與團隊共同開發出一套能在雲端判讀MRI腦影像的AI平台,只要上傳MRI影像圖,就能標示出精神疾病在腦中作怪的區域,精準度高達9成以上。是幫助醫師評估不同的狀況與追蹤治療。臨床上,嚴重精神疾病往往兼具多種症狀;如初期像躁鬱症,後期卻呈現思覺失調症,只靠觀察問診,容易誤診。但這套模型能同時診斷躁鬱症跟思覺失調症,第一時間做出正確診斷;也可以進行治療前後的追蹤與比對,未來就能對不同疾病有更精準的治療。比爭論被告是否「裝病」更重要的,是讓所有潛在精神病患不必擔心社會眼光,走出角落,接受治療。也是最重要的一點,就是讓精神疾病「精確化」,進而去除汙名 https://is.gd/yntqRa

立委吳玉琴、賴香伶等人舉辦「嚴辦機構施虐者、解散德芳教養院」記者會。 圖:張良一/攝

新頭殼newtalk

苗栗德芳教養院虐死院生案 立委要求立刻解散、嚴辦施虐者 https://bit.ly/3jSLadR

苗栗縣私立德芳教養院7月底發生一起員工虐待毆打28歲李姓自閉症院生致死案,苗栗縣府裁罰教養院新台幣30萬元,並勒令停業。對此,立委吳玉琴、賴香伶、黃國書及中華民國智障者家長總會今天(9日)召開記者會,痛批教養院的管理失當,呼籲立即停辦,安置院民並解散該法人。

吳玉琴、賴香伶、黃國書今天與中華民國智障者家長總會、中華民國自閉症總會等社福團召開「嚴辦機構施虐者、解散德芳教養院」記者會,要求關閉德芳教養院,並質疑負責人林丞遠不適任。

會中他們拋出多項訴求,包含停辦解散德芳、教養院有嚴重管理疏失、教養院院長林丞遠充滿爭議、德芳還在募款中,應立刻停止等。

吳玉琴表示,林丞遠曾在南投憫惠教養院長期間因為侵占公款、喝花酒被檢方起訴,並在纏訟6年後判決確定1年2個月徒刑,南投憫惠教養院停辦後,又在台中創立「社團法人台灣心智社會福利關懷協會」、「社團法人台灣慈惠社會福利關懷協會」,另擔任苗栗譜愛教養院負責人,該教養院後改名為德芳,由這個人創辦的機構或協會,總是遇到不好的下場,卻因為身權法的缺漏,地方政府無法限制這種人擔任機構負責人。

吳玉琴進一步說,針對此一情節,實有必要進一步針對第63-1條進行修法,訂出「林丞遠條款」,下個會期,一定偕同黃國書和賴香伶提案「德芳條款」,將身權法第92條中致「服務對象死亡」的罰款,以及命令停辦的授權修訂和老福法第48條一致。

賴香伶則說,依照公益勸募條例第10條第3項認定其「違反會務、業務及財務相關法令,情節重大」,要求衛福部廢止其勸募許可,並將財務返還給捐贈人,不希望這種品質機構、有問題負責人,繼續在苗栗生根。

中華民國智障者家長總會常務理事陳節如提及,德芳連續兩屆丙等,目前又發生無法挽回的憾事,是一個根本無法提升服務品質的機構,呼籲苗栗縣政府盡速依第92條規定令其停辦,廢止其許可,解散法人組織,並根據第91條協調安置其他院民。

立委吳玉琴、賴香伶等人舉辦「嚴辦機構施虐者、解散德芳教養院」記者會。 圖:張良一/攝© 由 新頭殼 提供 立委吳玉琴、賴香伶等人舉辦「嚴辦機構施虐者、解散德芳教養院」記者會。 圖:張良一/攝苗栗德芳教養院虐死院生案 立委要求立刻解散、嚴辦施虐者 https://bit.ly/3jSLadR

留言列表

留言列表