漢晉之間劾鬼術的嬗變和鬼神畫的源流

https://bit.ly/2Mqgbbm

(佛羅里達大學藝術史系)https://bit.ly/2Mqgbbm

中國古代方術的研究,近年來進展可觀。然主要成績仍集中於出土文本之釋讀,至於結合相關圖象而作綜合研究,討論文本與圖象的關係,目前尚在少數。[1]本文藉由比較秦漢與魏晉之間劾鬼術之異同,以觀漢晉之際視覺文化之嬗變。所謂「視覺文化」只是借用目前藝術史研究中的時髦術語,指以「視覺」(vision)所建構之社會現實,其實質是在研究中,除了包括傳統物質性的圖象實物,也關注非物質性的層面,諸如對圖象的態度、觀看方式以及文本與圖象的關係。[2]劾鬼術是驅鬼除邪之方術,至今民間仍流行。[3]無論巫覡、方士、道士、或一般民眾,在驅邪逐鬼的過程中,使用當時社會所能提供之技術與方法。這些技術和方法皆可視為「視覺技術」(visual technology),是利用某些器具,通過一系列的儀式或非儀式的行爲,以達到預期的效果。這裡的「視覺技術」也就指符號、文字、文本、銅鏡、圖或畫等與視覺文化直接相關之日常用具。因此,本文以小見大,以劾鬼術在技術層面的變化為窗口,來審視魏晉時期視覺文化中對文本、圖象態度的變化和「觀看方式」(ways of seeing)的演變。[4]

本文認為,魏晉時期視覺文化之嬗變,尤其是對視覺的強調,乃中古時期鬼神畫形成的内在動力之一。中國古代畫論、畫史上的「鬼神畫」,要到唐宋以後才最後形成。因此,本文討論的,可以說是「鬼神畫」的史前史。本文涉及的鬼神畫是與鬼神有關的圖象中特定的一類,即以直接驅邪逐鬼為目的而繪製和張貼的圖象,也可以說就是宋代郭若虛《圖畫見聞志》中批評的所謂「出方術怪誕,推之畫法闕如」的「術畫」。[5]前人的研究已經大致釐清從魏晉到唐宋之間狹義的鬼神畫的源流,[6]本文則試圖在此基礎之上,進一步推論魏晉時期鬼神畫出現的内在邏輯。在討論漢晉之間劾鬼術的嬗變之前,讓我們先從與此相關的原本《山海經》是否有圖的議題說起。

一、原本《山海經》是否有圖

近三十年來,中國大陸考古發現的秦漢墓葬中,出土了大批簡牘帛書。其中有一類材料,學者依《漢書.藝文志》中的「數術略」、「方技略」的分類,合稱為「數術方技類」,或「方術類」。[7]這些材料有的反映當時社會一般民眾日常的生活和宗教禮俗,雖然其名目歷代藝文志、經籍志等都有所記載,但實際的文本與圖象,在傳世典籍中保存下來的卻很少。如《漢書.藝文志》「數術略」記載的書籍中,可以確定有今本傳世的,只有《山海經》一部。[8]《漢書.藝文志》載「《山海經》十三篇」,在「數術略」中屬於「形法」,與相宅、相人、相刀劍、相六畜的書編排在一起。[9]歷代對於《山海經》性質的認識也有所變化。如《隋書.經籍志》把它當作地理書,《宋史.藝文志》又將它列於子部五行類,《四庫全書總目》又把它列入子部「小說家」,而現代則把它當作中國古代神話的淵藪。[10]《山海經》成書與年代及寫作背景的具體情況尚不清楚,但學者根據《山海經》文本中的種種跡象,推測此書大致是戰國時期的作品。[11]從目前出土的簡帛的情況來看,《山海經》可能和戰國時期南方荊楚文化有密切的關係。[12]

近些年來,由於對藝術史材料的日漸重視,學者開始熱切討論原本《山海經》是否有圖的問題。[13]宋代朱熹及明清以來的學者大都認爲,原本的《山海經》是有畫的。最近馬昌儀收集「古本」《山海經圖》,來說明原本「山海經圖」的面貌。但她所謂的「古本」沒有一個早過明代。[14]她又試圖從散見的戰國時期繪畫的圖象資料中,通過文字描寫與繪畫形象的簡單比附,認爲原本「山海經圖」的形象就應該和我們現在所能見到的戰國時代的帛畫、漆畫以及東周青銅器上的線刻畫像類似。[15]更早,英國學者魯惟一(Michael Loewe)也和明清以來學者一樣,以爲現存《山海經》的經文,可能是先秦古畫的說明文字。而與經文相應的、人獸雜糅的怪物圖象(hybrid images),到戰國晚期以後就不再流行。因此,他認爲東漢晚期,如沂南漢墓畫像石上所見的怪物圖象,應該是漢代工匠根據《山海經》經文之類的文字重新推衍、想像而成,其形象生動已遠不如前。[16]更有學者從古代「圖書」並稱出發,認爲《山海經》、《楚辭》、《淮南子》中的許多文字都是對山川神怪「圖(畫)」所作的說明「書」。[17]這一說法當然只是一種誤解。事實上「圖書」並稱,只是一種泛指。而且,古代的「圖」並不就等於現代漢語中的「畫」,所謂「圖書」並稱,並不見得就是文字與圖象並存。在古代中國的書籍中,一些純文字、非線性排列的文字和圖表,古代也常被稱爲「圖」(diagram, chart, table)。[18]更重要的是,即使在我們現代所謂的「戰國繪畫」中有類似《山海經》經文所描寫的怪神模樣之圖象,也並不表明《山海經》原書就一定有畫,因爲在古代,類似的文本和圖象有可能在不同的文化階層中流傳,它們之間並不見得就一定有直接的對應關係。[19]

事實上,也確有不少學者認爲,原本《山海經》根本沒有圖畫。從文獻學的角度,汪俊指出《山海經》有畫的記錄,無一例外都是東晉以後記載。《山海經》不存在「古圖(畫)」。最早為《山海經》配畫的可能是晉代道士化文人郭璞。郭璞不但給《山海經》作《圖贊》,也給另一本多識於鳥獸草木之名的《爾雅》作《圖贊》。[20]魏德理(Vera Dorofeeva-Lichtman)和繆哲最近也著文,指出原本《山海經》無畫。[21]正如本文所要討論的,郭璞給《山海經》、《爾雅》等配圖象、作《圖贊》,其實是魏晉時期視覺文化變遷的一個顯證。[22]本文也認爲原本《山海經》可能就沒有畫。這主要是因爲,一、在戰國秦漢的方術中,純文字記載可能比圖象更具有效力;[23]二、漢晉之間與劾鬼術相關的視覺文化上有一個重要的轉折。

二、秦漢時期的劾鬼術

我們首先來看秦漢時期的劾鬼術。《漢書.藝文志.數術略》的「雜占」類有「《禎祥變怪》二十一卷、《人鬼精物六畜變怪》二十一卷、《變怪誥咎》十三卷、《執不祥劾鬼物》八卷、《請官除訞祥》十九卷。」[24]從書名看,這些書的内容應該是「厭劾妖祥」。但是,傳世秦漢文獻中,除了書名以外,幾乎沒有留下任何蛛絲馬跡。對秦漢劾鬼術的了解,我們主要是依靠考古發掘材料。[25]

(一) 睡虎地秦簡《日書》甲種的〈詰〉篇

有關劾鬼術的考古材料,本文要討論的第一種是一九七五年湖北雲夢睡虎地十一號秦墓中發現的〈詰〉篇。該墓的年代約公元前二一七年,墓主是一位名叫「喜」的地方小吏。從出土的一份《編年記》來看,喜歷任安陸御史、安陸令史、鄢令史及鄢的獄吏等與司法有關的職務。隨葬的法律及其他文書,大致是他生前從事司法、行政工作所需的手冊和工具書。[26]其中的《日書》,秦漢墓葬中常見,是把當時日者用來選擇吉日、預卜凶吉的方法編輯成書,供人查閱。睡虎地秦簡《日書》有兩種,其中甲種有篇自題爲〈詰〉的文字(二四背壹~六八背壹;二四背貳~六八背貳;二四背叁~五九背叁)。這篇文章比較長,分三欄抄在四十五根竹簡上。文章的結構包括篇題「詰」,接下來有一段總括性的簡文:

詰咎,鬼害民罔(妄)行,為民不羊(祥),告如詰之,[召],道(導)令民毋麗兇(凶)央(殃)。鬼之所惡,彼窋(屈)臥、箕坐、連行、奇(踦)立。[27]

〈詰〉篇的關鍵詞就是「詰」字。關於「詰」,學者多信從《周禮.太宰》鄭注,理解為「禁止」之義。[28]但夏德安(Donald Harper)指出,其實睡虎地秦簡《封診式》中有〈訊獄〉一篇, 用的方法也是「詰」:[29]

凡訊獄,必先盡聽其言而書之,各展其辭,雖智(知)其訑,勿庸輒詰。其辭已盡書而毋解,乃以詰者詰之。詰之有(又)盡聽書其解辭,有(又)視其它毋解者以復詰之。詰之極而數訑,更言不服,其律當治(笞)諒(掠)者,乃治(笞)諒(掠)。治(笞)諒(掠)之必書曰:爰書:以某數更言,毋解辭,治(笞)訊某。[30]

詰的本意是「問」,本篇的整理者引《周禮.大司馬》鄭注所說:「猶窮治也」。在《訊獄》篇裡,「詰」是法律審訊程序的一部分,即先將嫌疑犯的口供全部記錄下來,然後進行「追問」、「質問」來發現破綻。這種刑事偵訊手段,根植於中國早期對於語言文字的名實關係的一種哲學理解,即以文字記錄下來的陳述與現實世界有著一對一(a word-world fit)的對應關係,反覆窮追細問嫌疑犯,可以發現其說辭中的破綻。[31]〈詰〉篇的「詰」字,應該和《訊獄》篇中的「詰」意義完全相同。「詰咎」就是「窮治」鬼、神、怪、妖。[32]上文總括性簡文中的「告如詰之」,也就是說,口頭的宣告和「詰」具有相同的效力,口頭的宣告也是治鬼、劾鬼的方法。顯然,〈詰〉篇與戰國時期流行的「正名」說、循名責實的「刑名之學」 有共同的思想與方術背景。從本質上說,「詰咎」是試圖透過語言文字來掌控現實世界的一種方術。

〈詰〉篇接下來羅列六十九條,每一條記錄鬼神妖怪的特點、名字及制服鬼怪的方法。如第一條:

人毋故鬼攻之不已,是〓刺鬼。以桃為弓,牡棘為矢,羽之雞羽,見而射之,則已矣。(簡二七背壹)[33]

這一條頗具代表。在六十九條中,近半數在語言結構上有個共同特點,即先描述某種怪異現象,然後用「是〓(重文號)」或者單用「是」來連接,指出這種現象的名稱或内涵。研究漢語語法史的學者已經指出,「是〓」中的重文號「〓」和單用「是」,兩者都是繫詞,表明至少在秦漢口語中,「是」的繫詞用法已趨普遍。[34]以前王力等學者認為作爲繫詞的「是」要到東漢或魏晉時期才由指示代詞演變而來。[35]雖然學者對「是」的詞性仍有爭論,但有一點可以肯定,即從出土秦漢文字材料來看,「是〓」或「是」用在技術性、實用性或法律文獻中,用於定義、解釋、說明,是對文中一些概念、現象加以解釋、補充說明的語法術語。在〈詰〉篇中,它用來指出鬼名或者解釋說明其主要特徵。

〈詰〉篇所敘述的,除了人死後變成作祟於人的鬼魂之外,還包括妖(能說話的鳥獸)、精怪、神靈等等。其中的鬼神,有些帶鬼字,如刺鬼、丘鬼、哀鬼、棘鬼、陽鬼、凶鬼、暴鬼、遊鬼、不辜鬼、粲迓之鬼、餓鬼、遽鬼、夭鬼、癘鬼等等;有的不帶鬼字,如夭、圖夫、大祙等;還有一些是描述性的,如宲人生為鬼、人妻妾若朋友之鬼、恒從人遊之鬼、幼殤之鬼、入人宮室之鬼、哀乳之鬼、擊鼓之鬼、恒從人女之鬼、當道以立之鬼、屈人頭之鬼等。此外還有各種危害人的神靈精怪,有些以某種動物或自然現象的形式出現,如:神狗、幼蠪、神蟲、會蟲、地蠥、狼、女鼠、地蟲,蟲豸、鳥獸等;有些似乎屬於自然現象,如:寒風、恙氣、野火、天火、雷、雲氣等。其他神靈包括大神、上神、狀神等;精怪則包括水亡傷和爰母等。[36]對於其中的很多名目,其實我們現在並不清楚到底所指是什麽。但是,如劉樂賢指出,「從古代典籍所反映的情況看,古人對於鬼、神、妖、怪、精等詞從來即沒有進行嚴格的區別。……因此,我們不妨把這些具有神性、能加害於人的東西統稱鬼神。」[37]這樣的「鬼神」的定義,比較符合中國古代宗教的實際情況。關於「鬼神」,下文在談及「鬼神畫」時還會再涉及。

〈詰〉篇所述對付鬼神的方法多種多樣,但主要是根據鬼神的特徵,利用某些鬼神所畏懼或厭惡的器物,加以威脅或驅逐。〈詰〉篇開始就說:「鬼之所惡,彼窋(屈)臥、箕坐、連行、奇(踦)立」,這是鬼神所厭惡的幾種姿勢體態;其他的還有諸如披髮。而鬼神畏懼的器物則包括用桃、牡棘、桑等被認爲具有驅邪神力的樹木的枝條、或者用這些植物所做成的武器(弓、箭、刀、劍、杖、椎等),其他如金屬武器(劍)、樂器(鼓、鐸)、家蓄屎(尤其犬矢)、屨、白石、白沙等等。[38]這些對付鬼神的方法和器物本是一般日常所見、所用,是根植在民間實用的土方土法(local knowledge),這些知識一旦形成文字,對後世的劾鬼方術深有影響。

秦簡〈詰〉篇所述劾鬼術的另一個顯著特點就是,所有的劾鬼方法都是由自己動手,全文沒有一句提到巫師驅邪逐鬼的事。[39]這一類自助手冊是秦漢下層官吏墓葬中經常出土的「手冊類文書」的一個特點。這些文書經常是提供有關技術信息或者法律上的定義、解釋和說明,以利地方官吏開展日常工作。〈詰〉篇所屬的《日書》,就是典型的「自助手冊類文書」,是將當時日者所運用的擇日、占卜等方法,編輯成書,以便有一般閱讀能力的下層官吏查閱使用,以達到傳播及普及知識的目的。秦漢時期的識字教育,按傳世典籍記載是「以吏為師」,因此主要集中在官府。因此,〈詰〉篇的例子說明,民間實用的土方土法,由官府或專家收集整理寫成文字之後,成爲地方官吏管理社會、控制宗教的一種手段。前面談到的《漢書.藝文志.數術略》「《請官除訞祥》十九卷」,也是以「請官」來幫助除妖祥。因此,《日書》所載的秦漢的劾鬼方術有濃厚的官方色彩。秦、西漢時期的地方官吏,參與基層社會的各種行政、宗教事務,是新興帝國統治的重要憑藉。秦漢時期的劾鬼術相當程度上受地方官吏的控制,和東漢、魏晉時期的情況有明顯的不同。

(二)西漢居延破成子漢簡中的《厭䰡書》

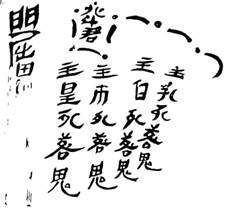

本文要討論有關劾鬼術的第二種考古材料,是一九七〇年内蒙古自治區居延破成子第四九號探方出土的第三號漢簡,時代大約是西漢末期或者東漢前期。[40]簡文自題《厭䰡書》(圖1,甘肅省文物考古研究所藏)。全文如下:

厭䰡書:家長以制日疎(疏)䰡名。䰡名為天牧。鬼之精,即滅亡,有敢苛者,反受其央(殃)。以除爲之。(E.P.T.49.3)[41]

文中的「䰡」,據《說文解字》是指「厲鬼」。「家長」一詞,劉昭瑞疑為「當時人們對巫師的泛稱」,「或指術士之行高者」。[42]而宋艷萍則根據敦煌懸泉漢簡等,認爲是指「一家之主」。[43]「制日」是古代擇日術的一種。《淮南子.天文》:「母勝子曰制」。[44]《抱朴子.登涉》引《靈寶經》:「所謂制日者,支干上剋下之日,若戊子、己亥之日是也。戊者,土也。子者,水也。己亦土也,亥亦水也,五行之義,土克水也。」[45]古代以干支記日,天干與地支分別與五行相配,其中五行相克的日子,就是制日。這句話的意思是說,家長在制日那天寫下厲鬼的名字,它的名字是天牧。天牧是鬼中的強者,立即滅亡。有敢擾亂者,反受其禍害。用這個方法去除厲鬼。

居延《厭䰡書》所述的劾鬼術,其焦點仍是厲鬼的名字。這和上述秦簡〈詰〉篇可謂一脈相承。木牘在「天牧」兩字間還打了個穿孔,有可能是施行某種巫術儀式的結果,以達到厭劾鬼神的目的。另外,和〈詰〉篇利用民間實用的土方土法不同,居延《厭䰡書》中的劾鬼術利用的是擇日術中以戰國時期興起的陰陽五行宇宙觀為基礎。這種新的宇宙觀裡,天干地支與陰陽五行相配,形成一個封閉自足的運作系統,通過類比對應(制日制服鬼神),決定人世間的禍福凶吉。

(三)東漢洛陽史家村永壽二年鎮墓文

我們要討論的第三種與劾鬼術有關的考古材料,是一九八○年在洛陽東郊史家灣村發現的永壽二年(156)朱書陶瓶鎮墓文。[46]出土陶瓶口徑九點一,底徑二三點五,通高二四點四公分,放在墓門口的東南角,瓶内裝有大量綠豆般大小的藥丸。瓶腹部豎寫朱書文字十六行,每行九到十字,最後一字都寫到瓶底下,因此殘損嚴重(圖2)。全文如下:

永壽二年五月□□□□亡(?)直。天帝使者旦(?)□□□之家填寒暑□□□□移大黃印章,迫佼四時五行,追逐天下,捕取五□豕(矢)之符晝(咒),制:日夜□□乘傳居署,越度閡梁□,堇(謹)攝錄佰鬼名字,無令得逃亡,近留行遠□生□溪山主獲致榮□,□□□旦女嬰,執火大夫燒汝骨,風伯雨師揚汝灰。沒□□者使汝筑灰垣,五百□□戌其上沒戌其下秦其□汝。黃帝呈下,急□舟□□神玄武,其物主者慈石,他[如]律[令]。[47]

這篇鎮墓文是典型的劾鬼文書,雖然殘損嚴重,有些字句不全,但大意還是清楚:自命為天帝使者的方士,為某某之家「移大黃印章」,施用符咒,命令說:日夜兼程乘傳居署,越過障礙橋樑,「謹攝錄佰鬼名字」,拘捕百鬼,不讓他們逃亡。接著威脅說:執火大夫燒鬼骨,風伯雨師揚鬼灰。又說符命是黃帝下的。此處,方士所用的符咒是以天神的名義所發出的命令,模仿皇帝的制、詔一類官府文書。一如前述的兩個例子,這裡所謂的「攝錄佰鬼名字,無令得逃亡」,即是劾鬼術的核心。

(四)東漢末期江蘇高郵邵家溝木牘

剛才討論的東漢洛陽史家村永壽二年鎮墓文已經提到符咒的運用,接著我們要討論的第四種有關劾鬼術的考古材料,是學者認為現存最早的「道符」。一九五七年江蘇高郵縣邵家溝漢代遺址第二號灰溝二十九號探方中發現一塊木牘,同出小礪石、白色河光石、直徑零點六公分的陶珠、竹席、殘漆片和大塊燒渣。其中有一方經火燒的封泥,篆書陽文「天帝使者」;另一塊疏鬆的封泥,則篆書陽文「鄭□私(?)印」。木牘長二八,寬三點八公分,上有朱砂寫的符和咒。同出有一陶罐,下面覆蓋著許多桃核。木牘右上方有圖形和符字,左下側是咒文(圖3)。咒文如下:

乙巳日死者,鬼名為天光。天帝神師已知汝名,疾去三千里。汝不疾去,南山紟□令來食汝。急如律令。[48]

咒文首先標出鬼名,可見記鬼名在劾鬼術中的重要性。第一句說明這裡的鬼名是用人死當日的干支來決定的。然後,咒文以「天帝神師」的名義,加以威懾。劉釗認爲南山後面的「紟□」應是神名,即睡虎地秦簡《日書》甲種中名為「image017image018」的食鬼之神,睡虎地秦簡《日書》乙種又有名為「宛奇」的食鬼之神。[49]吳榮增認爲,二十九號探方出土的「天帝使者」封泥及朱書陶罐,都是方士或巫覡作法的遺留物。[50]

邵家溝木牘右上方圖形中的文字,原發掘簡報釋為「符君」,劉樂賢正確指出:「符」字應為「北斗」兩字,因此該圖形是「北斗君」的「七星符」。[51]類似的七星符或圖也在別的東漢遺址中發現。[52]一九五七年陝西長安縣三里村一處東漢墓葬發現七件朱書陶瓶,該墓耳室、墓室分別埋葬死者,所出陶瓶朱書分別為「建和元年十一月丁未朔」(東漢桓帝,公元147年)、「永光十六年十二月庚戌」(東漢和帝,公元104年)。[53]其中出自耳室的一件陶瓶,小口、卷沿、折肩、斜直腹、小平底,高二○點五、口徑六點五、底徑七點五公分,瓶腹有長篇朱書解除文(圖4)。與邵家溝木牘上的「七星符」相似,該瓶上也畫有「北斗君」的「七星符」。下面則豎寫「主乳死咎鬼,主自死咎鬼;主市死咎鬼,主星(腥)死咎鬼」,左側為符字。王育成認爲,這些貌似屈奇詭異的符字,其實是由從咒文或其他經文摘錄出來的文字組成,用簡省或縮寫的形式來表示道符的宗教意義,「很有點後世文章關鍵詞記錄的意味」。[54]三里村的畫符殘斷,僅可釋出:門、尸、出、鬼四字。王育成參考《抱朴子》裡人「身中有三尸」的說法,認爲這組符字的大意是:主管四咎鬼的北斗君,鎮解墓門,防三尸出為鬼……。[55]而邵家溝木牘上的「七星符」下的畫符只能讀出「鬼」等少數幾個字,意義不明。由於我們並不知曉當時方士巫覡按照怎樣的原則和方法來簡省或縮寫,所以這些方術符或道符的確切含義還是不甚清楚。

這裡有必要解釋一下「方術符」和「道符」在漢晉之間的歷史發展。道符在唐宋以後的道教文化中地位重要。在道經「三洞四輔」十二類的分類法中,「道符」是第二大類(「神符」)。石秀娜(Anna Seidel)認爲道符的起源不是民間宗教,而是漢代皇室的瑞應符命觀念。[56]這一觀點值得商榷。現有考古材料中,睡虎地秦簡《日書》乙種《出邦門》篇中的「禹符」最早提到與方術有關的「符」。雖然我們並沒有睡虎地秦簡的 「禹符」和馬王堆漢墓帛書《五十二病方》中的「符」的實物,因此我們並不知道這些「符」的具體形式,但是秦簡中「符」的使用(出行帶符、投符)和馬王堆醫書用「符灰」拌水沐浴(和東漢張角等的用符製成符水療疾類似)和後來道符的功能完全一致。從史籍記載的若干例子來看,東漢中期以前的「符」可能是用完整的文字寫成。如《史記.陳涉世家》記載陳勝、吳廣丹書帛置於魚腹中的是「陳勝王」三字。[57]《漢書.王莽傳》記載元始五年(公元5年)促成王莽當上攝皇帝的「丹石之符」,「文曰:『告安漢公莽為皇帝』」;漢室宗親廣饒侯劉京「得銅符帛圖於石前,文曰:『天告帝符,獻者封侯。承天命,用神令。』」[58]《漢書》稱元始五年的「丹石之符」,「符命之起,自此始矣。」西漢末年的王莽和東漢開國皇帝劉秀喜好圖讖,符和天命觀念緊密聯繫在一起,成爲「符命」,為統治階級所推崇。在這一時期,與符命同時興起的有圖讖、緯書、祥瑞志和災異錄。一九八〇年漢長安城未央宮前殿遺址A區出土的木牘一百一十五枚,原報告認爲是與醫療有關,經邢義田釋讀,指出這裡有王莽時期的「祥瑞志」的内容。[59]王莽和劉秀都利用圖讖稱帝,取得政權後,繼續把讖緯奉作一項重要的統治工具。漢光武之後,明帝、章帝等沿襲其風,大搞圖讖,對當時的儒學和整個社會文化產生了重要的影響。應該說秦漢方術符所反映的民間信仰是漢代皇室瑞應符命觀念和東漢後期道符的思想和社會基礎。

東漢以後,眾多方術流派、早期道團組織紛紛興起,互相競爭,各不相屬,出現各種形式的類似秘密文字的方術符和道符。《後漢書.方術列傳》記載費長房得一「主地上鬼神」的符,「遂能醫療眾病,鞭笞百鬼,及驅使社公」,也因「後失其符,為眾鬼所殺」;又「河南有麴聖卿,善為丹書符,劾厭殺鬼神而使命之。」東漢晚期興起的太平道的創始人張角「蓄養弟子,跪拜首過,符水咒說以療病」;五斗米道的創始人張陵在順帝時「學道鶴鳴山中,造作符書,以惑百姓」。一九九一年河南偃師出土的東漢建寧二年(169)的「肥致碑」記述「道人」肥致「行成名立,聲佈海内,群士欽仰,來集如雲」。張勛燎根據東漢墓葬出土的解注器文指出,東漢明帝(57-75在位)之後出現並逐漸在中原廣大地區流行的解注材料表明,原來簡單低級的巫術已經飛躍成爲一種初具組織的宗教團體,尤其是解注器文中直接講到行術人所在的宗教組織。如解注器文中使用「天帝」、「上帝」、「黃帝」、「黃神」、「天君」等作爲至尊神的神名,而不用「太一」等漢代皇室所尊崇的神名,同時行術人自稱是「天帝使者」(見圖3)、「天帝神師」等,

道教法印/印章/黃神越章/厭勝印是一種刻有“黃神越章”、“天帝神師”、“黃神之印”等道教用詞語的印章,一些道家和信教者將其隨身攜帶,作為辟邪降魔、消除災難之用。https://bit.ly/2JZuphs

說明其為民間所發展的教派。又如河南洛陽中州路八一三號墓出土的獻帝初平二年(191)陶瓶文曰:「初平二年三月乙未朔,二日丙申……告丘丞、墓伯,移置他鄉……轉其央(殃)咎。付與道行人。如律令!」這裡行術人要求把前面所說的如何為死者除咎去殃的解注内容托付與道教中人。而陝西西安和平門外漢墓出土的獻帝初平四年(193)瓶文中提到「要轉道中人」,則指前面所說的解注内容在道教人士中相約彼此轉告。因此,張勛燎推斷「道行」、「道中」指的是道教組織,而且根據解注器的分佈空間與出現時間,推測天師道是以洛陽為中心,向四方擴散,特別是向蜀中地區發展。[60]王育成把東漢墓葬發現的早期道符分爲六類,認爲道符形式的多樣性、複雜性正反映了當時道團流派的紛繁複雜,各自為事。到魏晉時期,道符形式纔逐漸統一(基本使用邵家溝木牘上長條直行豎寫類型的道符),並且出現專門的具有規範意義的《符書》。[61]東晉道士化的文人葛洪在《抱朴子.遐覽》輯錄目錄《道書》六百七十卷,《符書》五百餘。

三、魏晉時期的劾鬼術

我們對魏晉時期的劾鬼術知道得相對較多,不但有考古發現的新材料,而且有葛洪的《抱朴子》、干寶《搜神記》等書的詳細記載。[62]《抱朴子.登涉》談論「到辟山川廟堂百鬼之法」:一是帶符,則「鬼不敢近人」;二是「論百鬼錄,知天下鬼之名字,及《白澤圖》、《九鼎記》,則眾鬼自卻」;三是服藥,「皆令人見鬼,即鬼畏之矣。」[63]魏晉時期的劾鬼術基本上繼承了秦漢,尤其是東漢中期以來的發展,但也有新的發展。[64]換言之,魏晉劾鬼術的發展,並沒有完全取代秦漢以來固有的方法,而是在此基礎之上,更強調視覺的直接性。這些新的發展主要表現在用銅鏡、用圖象和視鬼術三個方面。這三個方面都和人的視覺(vision)有關。

(一)銅鏡的照妖功能

首先,我們來看銅鏡的使用。從商代開始,古人就使用銅鏡。有時銅鏡也作爲日常用品中的奢侈品隨葬墓中,尤其是戰國、秦和西漢的貴族墓中出土較多。這一時期銅鏡的功能可能主要是用來察容。大概從公元一世紀左右,銅鏡的銘文開始提到「仙人」(例如「尚方佳鏡真大好,上有仙人不知老,渴飲玉泉飢食棗,浮游天下遨四海」)。同時期的「博局紋」鏡(舊稱「規矩紋」,西方學者稱 TLV 紋)有銘曰:

新有善銅出丹陽,和以銀錫清且明。左龍右虎掌四彭(=方),朱爵(=雀)玄武順陰陽。八子九孫治中央,刻婁博局去不羊。家常大富宜君王,千秋萬歲樂。[65]

這說明刻有博局紋的銅鏡可以避邪、去不祥。簡單的博局紋在西漢早期就已經開始出現在銅鏡上,[66]是否西漢早期的博局紋銅鏡就已經具有避邪的功能,則不得而知。[67]東漢中期以後,銅鏡被用來作爲道教法器,在墓葬中多有出現。文獻記載銅鏡作爲劾鬼的法器,則約在公元四世紀左右。[68]《抱朴子.登涉》有這樣一段描述銅鏡的照妖功能:

又萬物之老者,其精悉能假託人形,以眩惑人目而常試人,唯不能於鏡中易其真形耳。是以古之入山道士,皆以明鏡徑九寸已上,懸於背後,則老魅不敢近人。或有來試人者,則當顧視鏡中,其是仙人及山中好神者,顧鏡中故如人形。若是鳥獸邪魅,則其形貌皆見鏡中矣。又老魅若來,其去必卻行,行可轉鏡對之,其後而視之,若是老魅者,必無踵也,其有踵者,則山神也。[69]

另外,《西京雜記》也記載:

宣帝被收系郡邸獄,臂上猶帶史良娣合彩,婉轉糸繩,系身毒國寶鏡一枚,大如八銖錢。舊傳此鏡見妖魅,得佩之者為天神所福。故宣帝從危獲濟。及即大位,每持此鏡,感咽移辰,常以琥珀笥盛之,緘以戚裡織成錦。一曰斜文錦。帝崩,[鏡]不知所在。[70]

雖然說的是漢宣帝故事,《西京雜記》又假托西漢晚期劉歆所作,但學者推測該書的實際成年代大約在四世紀。《西京雜記》又有一則可以照見人心肺内臟的銅鏡:「有方鏡廣四尺,高五尺九寸,表裡有明。人直來照之,影則倒見。以手捫心而來,則見腸胃五臟歷然無硋。人有疾病在內,則掩心而照之,則知病之所在。又女子有邪心,則膽張心動。秦始皇常以照宮人,膽張心動者則殺之。高祖悉封閉以待項羽,羽並將以東。後不知所在。」[71]六朝筆記小說《異苑》、《幽明錄》、《搜神記》等多有寶鏡傳說,顯現銅鏡的神異性格。[72]又嘗載遠方好鏡為身毒國、渠胥國、祇國等所獻,這些記載似乎都表明,至少不遲於四世紀,人們對於銅鏡的神奇功能有了新的認識。銅鏡被賦予照妖的功能,而且銅鏡神異功能的顯現有本土的思想的基礎,而且也可能與外來佛教的傳入有聯繫。[73]

(二)〈白澤圖〉和〈白澤精怪圖〉

其次,用圖象,也即本文所謂的鬼神畫。前文已經引到《抱朴子》中說「論百鬼錄,知天下鬼之名字,及〈白澤圖〉、《九鼎記》,則眾鬼自卻」。關於《九鼎記》我們所知甚少,〈白澤圖〉則不但清代以來就有學者從唐宋及流傳日本的典籍中輯出佚文,[74]也還有敦煌遺書中發現的〈白澤精怪圖〉殘卷(P2682、S6261)。[75]《抱朴子.極言》「昔黃帝生而能言,役使百靈,可謂天授自然之體者也,猶複不能端坐而得道。故陟王屋而受丹經……窮神奸則記白澤之辭……。」沈約在《宋書.祥瑞志》又有更詳細的說明:「澤獸:黃帝時巡狩至於東濱,澤獸出,能言,達知萬物之情,以戒於民,為時出害。」《玉函山房輯佚書》卷七七由唐代《開元占經》卷一一六引六朝孫柔之〈瑞應圖〉「白澤」條「黃帝巡於東海,白澤出,能言語,達知萬物之情,以戒於民,為除災害」。這一段文字也見於宋張君房輯《雲笈七籤》卷一○○《軒轅本紀》引︰「帝巡狩,東至海,登桓山,於海濱得白澤神獸,能言,達於萬物之情,因何天下神鬼之事,自古精氣為物、游魂為變者凡萬一千五百二十種,白澤能言之,帝令以圖寫之,以示天下。」[76]夏德安在敦煌找到一幅關於描繪「白澤能言之,帝令以圖寫之」的繪畫(彩圖1、圖5,倫敦,大英博物館藏)。從敦煌發現的九到十世紀的材料來看出,白澤的驅鬼除邪的功能和鍾馗及其鍾馗畫是聯繫在一起的,而且在唐宋以後的歷史發展中前者逐漸為後者所取代。[77]

我們在敦煌至少可以看到兩類圖象,一是像〈白澤精怪圖〉那樣的精怪的清單,把「自古精氣為物、游魂為變者凡萬一千五百二十種」「以圖寫之」,排列分類(圖6,法國國家圖書館藏)。另一是描繪 「寫白澤言」的情境的繪畫。從葛洪、沈約、孫柔之的記載來看,魏晉時期似乎已經有和唐代類似的「記白澤之辭」的故事,而且有類似的圖(〈白澤圖〉)。但至於〈白澤圖〉是否就和我們所見的敦煌〈白澤精怪圖〉相同,因爲沒有實物比較,則只能是推測而已。

(三)視鬼術和見鬼藥

最後,視鬼術及與其相關的見鬼藥。視鬼術,也稱見鬼術,是古代人與鬼神溝通以及厭服、驅逐鬼神的一種方術。現在民間都還流行,俗稱陰陽眼,能見鬼物之情狀;或能代人入陰間與鬼溝通,民間稱「牽亡魂」、「走陰」等。[78]見鬼,作為靈異現象,似乎任何人都可能踫到,先秦文獻也有各種記載。如《韓非子.內儲說下六微第三十一》記載:燕人李季的妻子與人私通,有一天李季突然回家,奸夫在室內沒法脫身,其室婦出主意說:「令公子裸而解髮直出門,吾屬佯不見也。」於是奸夫從其計,疾走出門,季曰:「是何人也?」家室皆曰:「無有。」季曰:「吾見鬼乎?」婦人曰:「然。」「為之奈何?」曰:「取五姓之矢浴之。」季曰:「諾。」乃浴以矢。[79]這當然只是古代的一個笑話!從先秦的見鬼故事可以看到,所見的或者說所現的鬼,多是冤鬼和厲鬼。這和春秋戰國時期的鬼神觀念有關。但是,視鬼術作爲一種有計劃、有目的地與鬼神溝通的方式,是秦漢巫覡或方士所特有的一種能力和職事。從文獻中記載來看,秦漢巫覡的視鬼術包括幾個方面的内容:

一是巫覡或方士稱自己有能力見鬼,如《風俗通義》佚文記載,汝南周霸手下的「吏周光能見鬼」;《後漢書》劉暢乳母王禮等「自言能見鬼神事」;《史記》、《漢書》記載,丞相田「蚡疾,一身盡痛,若有人擊之者。呼曰『服罪服罪』。上使見鬼者瞻之,曰:『魏其侯與灌夫共手笞之』」。

二是巫覡或方士有能力,用符咒,令鬼現形,令本無見鬼能力的人見鬼。最有名的是《後漢書》劉根的故事:「劉根者,穎川人也。隱居嵩山中。諸好事者自遠而至,就根學道,太守史祈以根為妖妄,乃收執詣郡,數之曰:『汝有何術,而誣惑百姓?若果有神,可顯一驗事。不爾,立死矣。』根曰:『實無它異,頗能令人見鬼耳。』祈曰:『促召之,使太守目睹,爾乃為明。』根於是左顧而嘯,有頃,祈之亡父祖近親數十人,皆反縛在前,向根叩頭曰:『小兒無狀,分當萬坐。』顧而叱祈曰:『汝為子孫,不能有益先人,而反累辱亡靈!可叩頭為吾陳謝。』祈驚懼悲哀,頓首流血,請自甘罪坐。根嘿而不應,忽然俱去,不知在所」。《後漢書》還有「章帝時有壽光侯者,能劾百鬼眾魅,令自縛見形」。

三是視鬼術與劾鬼術及其他使役鬼神的方術密切相連。視鬼術的核心是在「召」、「見」鬼神,與鬼神溝通。這裡的鬼可以包括為害人間的厲鬼神妖,以及自己死去的祖先和戀人。《抱朴子.登涉》說「令人見鬼,即鬼畏之矣」,可見,視鬼也是爲了使鬼神畏懼。以上用銅鏡、用圖象視鬼的例子,大都是爲了厭劾鬼神。[80]

劾鬼術視鬼術是具有廣泛民間基礎的方術,秦漢時期當然這只是巫覡和方士的主要職事。但是,到了後來佛教的傳入、道教的形成,佛道兩教也形成它們自己的劾鬼術視鬼術。據道教典籍記載,道教形成自己的見鬼之術,其中的一個特點就是使用見鬼藥。《抱朴子.登涉》論到「辟山川廟堂百鬼之法」時,第三點服藥,「服鶉子赤石丸、及曾青夜光散、及蔥實烏眼丸、及吞白石英祇母散,皆令人見鬼,即鬼畏之矣」。《抱朴子.仙藥》又有「令人徹視見鬼」的藥方。據石田秀實的研究,道教典籍所列「見鬼藥」的成分包括大麻、莨菪、防葵、雲英、雲實、商陸等中草藥,大多具有一定的毒性,可以使服食者產生幻覺以及焦慮、狂躁、恬靜、愉悅、健談、陶醉、消魂等一系列的精神狀態。[81]幻覺對藝術家來說,是藝術靈感最好的源泉。「見鬼藥」成爲魏晉時期士人服食的主要散藥之一。

爲什麽劾鬼術從秦漢時期以「記鬼名」的語言文字(verbal)為主的方術,發展到魏晉時期兼以圖象、視覺(visual)為手段?這一發展一方面反映了漢晉之間巫術技術方面的變化,是漢晉之間巫者地位的下降、方士的職業化以後,[82]用更直觀的視覺材料來吸引人、說服人,也是反映一般大眾對鬼神圖象的接受和需求。前面所擧東漢時期劉根的故事頗能說明問題。太守史祈不信劉根,需要以眼見為實。康儒伯(Robert Ford Campany)在 Making Transcedents 一書中討論漢晉之際所謂「仙道」通過一系列的宗教的和文化的實踐,包括辟穀、服氣、煉丹等,其目的是為說服人,包括自己和別人(religious persuasion)。[83]視覺材料有這樣的直觀性,有如俗話所謂「百聞不如一見」。另一方面,上文討論的東漢以後,方士流派眾多,教團組織興起以後,方術符和道符的出現也是爲了增強宗教的神秘性,以實施對宗教知識的控制和對宗教技術的壟斷。

綜上所述,比較秦漢和魏晉時期的劾鬼術,我們可以發現有一個重要的發展,即從秦漢時期以「記鬼名」的語言文字(verbal)為主的方術,到魏晉時期則兼以圖象、視覺(visual)為手段。這一發展我認爲和漢晉之間整體視覺文化的轉變有密切聯繫。

四、魏晉時期光學和視覺知識的發展

魏晉時期對視覺的重視還表現在光學和視覺知識的發展,主要有視差、多面平面鏡成像和凸透鏡取火的認識幾個方面。[84]這些科技方面的發展,雖然和我們上面談的視覺文化的變遷的聯繫尚不明顯,需要進一步深入研究,但是,從總體的科技與視覺文化的關係來考量,還是值得我們在以後的研究中多加注意。

第一,對視差的認識。所謂視差,是指從兩個不同的點查看一個物體時,視位置的移動或差異。從我們日常的經驗,知道由於觀察點的改變,一個物體會相對於遠方背景而移動。戰國時期的「兩小兒辯日」的故事已經提出對人眼所觀察到的物體的遠近與大小關係的判斷問題。西晉時期的束晳則從生理、亮度、對比度三個方面解答了日出日中的視差問題。他認爲日中與日出入時和人的距離是相等的,首先由於生理上的原因,人習慣於平視,對於同大的物體,仰視時總覺其小。其次從亮度上分析,人視白小,視赤大。最後他還從對比度分析,認爲有比較則覺其大,無所比較則覺其小。因此,他認爲「物有惑心,形有亂目」, 「此終以人目之惑,無遠近也」。[85]

第二,對多面平面鏡成象的認識。葛洪《抱朴子.雜應》中說:「明鏡或用一,或用二,謂之日月鏡。或用四,謂之四規鏡。四規者,照之時,前後左右各施一也。用四規所見,來神甚多。或縱目,或乘龍駕虎,冠服彩色,不與世同,皆有經圖」。[86]四規鏡也是道家所謂「分形」之術的器具。葛洪《抱朴子.地真》說:「師言守一兼修明鏡,其鏡道成則能分形為數十人,衣服面貌,皆如一也。」[87]

第三,對凸透鏡取火的認識。晉張華《博物志》載「削冰令圓,舉以向日,以艾於後承其影則得火。取火法,如用珠取火,多有說者,此未試」。這是現存歷史文獻中最早關於用珠取火的記載,說明當時人已有以珠聚焦取火的知識。

五、鬼神畫的源流

與魏晉時期視覺文化轉變有密切關聯的是鬼神畫的形成。在中國宗教史上,「鬼神」是一個極其複雜的概念。[88]雖然「鬼神」這一概念在商周時期就見記載,但是,從現有材料來看,在戰國秦漢時期,纔發展出來一套對於後世有著深遠影響的「厲鬼」概念,即指人兵死、強死等非正常死亡後可能成爲危害活人的惡鬼。[89]到魏晉時期,這套概念中又包括各種自然神靈的「物老精怪」。[90]秦漢時期的宗教是個多層次、有等級的多神教體系,《漢書.郊祀志》稱天地六宗以下的「諸小鬼神」,以及民間宗教的雜神,都屬於「鬼神」的範圍。魏晉佛教、道教成形以後,「鬼神」的概念就更加複雜,既包括中國本土民間宗教的「鬼神」,也包括外來的神魔鬼怪。鬼神的概念,在不同的時空,不同的情境下,有不同的意義。

而畫史上的「鬼神畫」,作為一個畫科(genre),要到唐宋以後才最後形成。比如唐代張彥遠的《歷代名畫記》即以「人物、山水、鞍馬、花鳥、鬼神、屋宇」六類;劉道醇《聖朝名畫評》則以「人物、山水林木、畜獸、花卉翎羽、鬼神、屋木」來描述畫作。其中的「鬼神」一門,後來宋代《宣和畫譜》又有「道釋」、「仙佛鬼神」等不同稱呼。現代史家俞劍華將「道釋」又細分爲「道(仙、道士)」、「釋(佛、羅漢、菩薩、僧)」、「鬼(鬼、魅)」。[91]這一分類比較符合中國繪畫歷史的發展的實際。畫史上的「鬼神畫」成為獨立的畫科,與外來佛教、祆教的圖象的影響直接關聯。六朝及隋唐文人畫論裡提到「鬼神畫」 、「雜鬼神樣」等有兩個特點:一是這些畫往往和佛教或寺院有關;二是畫家有好些都明顯是外國人。 佛教在中國被稱爲「像教」,在很大程度上依靠佛像及解釋佛教教義的形象來傳播;這種以圖象為宗教傳播的方式,很快也被源於本土的道教所效仿。但是本文要指出的是,在鬼神畫這一例子中,中國本土的劾鬼術及其語言、視覺方術傳統也起了相當作用。畫史上的「鬼神畫」忽略(或者說輕視)了中國藝術傳統中工匠及民間的鬼神畫傳統。比如前引宋代郭若虛《圖畫見聞志》中批評民間方術的所謂「術畫」,即是一例。因此實際上「鬼神畫」的源流比較複雜,既有佛教、道教、民間宗教的區分,又有中國本土傳統和外來佛教、祆教藝術的影響,也有繪畫藝術本身內在發展機制的作用。[92]

中國早期藝術中有鬼神圖象。且不說《韓非子》等先秦典籍中用畫犬馬、畫鬼作爲藝術表現中的現實主義理論的討論,戰國時期的楚帛書上的神怪、曾侯乙墓棺飾中的鬼神、和馬王堆漢墓出土帛畫、帛書及棺飾上的精靈神怪圖象、漢墓葬壁畫、祠堂畫像石上的鬼神像等等可以說明中國早期藝術中鬼神圖象發達的表現。但是,有早期鬼神圖象並不等於說所有這些圖象就都可以串聯成一個完整統一的系統(這是現代藝術史學者最易犯的錯誤),也不等於說後來的鬼神畫就一定是從早期鬼神畫發展而來。圖象雖然有悅目、裝飾等功能,但是戰國、秦及西漢時期具有裝飾作用的鬼神圖象,很可能只是在一定的文化環境下,比如喪葬、或者是一定的專業範圍内,比如畫工和其他下層社會階層中流傳,而沒有進入一般上層士人的視野。而從政府、官吏的角度來看,出於政治統治和行政管理的需要,社會文化的重心是在寫下來的文本上,而不是在圖象上。

到了魏晉時期,執行劾鬼術的方士、道士和畫工之間纔出現了交集。如《抱朴子.辨問》謂「世人以人所尤長,眾所不及者,便謂之聖。……善史書之絕時者,則謂之書聖,故皇象胡昭於今有書聖之名焉。善圖畫之過人者,則謂之畫聖,故衛協張墨於今有畫聖之名焉。善刻削之尤巧者,則謂之木聖,故張衡馬鈞於今有木聖之名焉」。[93]葛洪作為道士化文人而認識到書畫雕刻的重要。

對於葛洪來說,圖畫的重要性還在於知識的傳播。《抱朴子.仙藥》列有不少仙藥「自有圖也」。如:

菌芝,或生深山之中,或生大木之下,或生泉之側,其狀或如宮室,或如車馬,或如龍虎,或如人形,或如飛鳥,五色無常,亦百二十種,自有圖也。……此諸芝名山多有之,但凡庸道士,心不專精,行穢德薄,又不曉入山之術,雖得其圖,不知其狀,亦終不能得也。山無大小,皆有鬼神,其鬼神不以芝與人,人則雖踐之,不可見也。[94]

雖然,這裡是說凡庸道士即使得到「其圖」,仍然不知其狀,也終不能得,但是從另一個角度來看,這事實上承認了得到「其圖」是一個基本的先決條件。又《抱朴子.遐覽》記載:

或問:「仙藥之大者,莫先於金丹,既聞命矣,敢問符書之屬,不審最神乎?」抱朴子曰:「余聞鄭君言,道書之重者,莫過於三皇內文五嶽真形圖也。古人仙官至人,尊秘此道,非有仙名者,不可授也。受之四十年一傳,傳之歃血而盟,委質為約。諸名山五嶽,皆有此書,但藏之於石室幽隱之地,應得道者,入山精誠思之,則山神自開山,令人見之。……又家有五嶽真形圖,能辟兵凶逆,人欲害之者,皆還反受其殃。[95]

五嶽真形圖的重要性不但在於它的傳播是神秘的,而且一旦擁有它也就擁有了神奇的力量,這是圖、符在宗教傳播中的重要性。[96]《抱朴子.遐覽》羅列的「圖」(這裡所謂的「圖」其實有一些是畫)有五嶽真形圖、守形圖、坐亡圖、觀臥引圖、含景圖、觀天圖、木芝圖、菌芝圖、肉芝圖、石芝圖、大魄雜芝圖、東井圖、八史圖、候命圖等;「符」有自來符、金光符、太玄符三卷、通天符、五精符、石室符、玉策符、枕中符、小童符、九靈符、六君符、玄都符、黃帝符、少千三十六將軍符、延命神符、天水神符、四十九真符、天水符、青龍符、白虎符、朱雀符、玄武符、朱胎符、七機符、九天發兵符、九天符、老經符、七符、大捍厄符、玄子符、武孝經燕君龍虎三囊辟兵符、包元符、沈羲符、禹蹻符、消災符、八卦符、監乾符、雷電符、萬畢符、八威五勝符、威喜符、巨勝符、采女符、玄精符、玉曆符、北臺符、陰陽大鎮符、枕中符、治百病符十卷、厭怪符十卷、壺公符二十卷、九臺符九卷、六甲通靈符十卷、六陰行廚龍胎石室三金五木防終符合五百卷、軍火召治符、玉斧符十卷。[97]也就是說,除了上文所指出滿足廣大信眾的需要,圖符的出現還是出自宗教中知識傳播的需要。

魏晉時期視覺技術的發展,也得益於更廣泛的書寫技術的轉變——從竹木簡為主要書寫材料,到紙張的普及,使圖書與繪畫的流傳得以擴展,[98]亦使諸如葛洪《抱朴子》中所記載的〈白澤圖〉那樣以劾鬼為目的的圖象和郭璞《山海經注》中提到的「畏獸畫」在士人乃至於民間社會廣泛流傳。

六、結論

本文以《山海經》是否有圖的問題為引子,從方術的視角,透過秦漢與魏晉之間劾鬼術的比較,來闡明漢晉之間視覺文化上的轉變,嘗試將中國古代方術研究的成果與藝術史的問題相互結合,並將魏晉劾鬼術中對視覺的強調,看作是後來鬼神畫的源流之一。

秦漢時期的劾鬼術以記鬼名的語言文字爲主的方術,是秦、漢帝國下層官吏用以操縱和控制一般民眾與鬼神溝通、交流,實行宗教控制的重要手段。隨著漢代社會的發展,下層官吏的這一宗教職能,漸漸為專業的巫者和道士所取代。同時劾鬼術也發生了變化,在傳統的方法的基礎上,更增加了以圖象、視覺為手段,諸如以銅鏡照妖,以圖象辨認鬼神,以及用見鬼藥和視鬼術,強調行術人個人的特異能力和法器(如銅鏡)、藥物的奇妙功能。本文選擇以劾鬼術的變遷來談到視覺文化的變化、圖象的發展,所著重者為巫、方士與道教的連續與轉變,而對於佛教東來以後對中土文化的影響則著墨較少。因爲漢晉之間在中國宗教史的發展上可謂是有劃時代意義的「突破」期,道、佛二教於此期間開創一種嶄新的宗教文化,在很大程度上影響了劾鬼術與鬼神畫的發展,這是今後研究中應該多加注意的方向。 https://bit.ly/2Mqgbbm

符錄-符籙/《五嶽真形之圖》〈洞元靈寶五嶽真形圖〉/修道之人保命護身的密碼,《五嶽真形圖》/五嶽真形圖,道教符籙,據稱為太上道君所傳,有免災致福之效。《抱朴子》記載,“凡修道之士,棲隱山谷,須得五嶽真形圖佩之,則鬼魅蟲虎一切妖毒,皆莫能近”。《漢武帝內傳》,稱該圖是太上老君最早測繪的山岳地圖/古代道士繪製的一種特殊山嶽圖,在道教中用以「辟兵凶逆」,為符籙之最古者

http://nicecasio.pixnet.net/blog/post/460040506

![]()

博局鏡,又名規矩鏡,在漢鏡的發展中,是流行時間最長的一種。主要流行於中期,包括西漢末至王莽時期。王莽篡取皇位後,鑄鏡以炫耀其政績,曾製作了一批華美精巧的作品。 所以有人評論認為:“漢鏡的精巧作品,似乎要算新莽時代為最盛。”該鏡因鏡紋有規則的TLV形裝飾格式而得名。外國學者也稱之為TLV鏡。在這類銅鏡上,一般都用青龍、白虎、朱雀、玄武四獸做圖案裝飾,所以也稱規矩四神鏡。 這時期在鏡緣上有著複雜的裝飾,有鋸齒紋、卷雲紋或卷草紋等。方座紐,八乳丁。由於方與圓的對比,形成了一個優美的圖案結構 https://is.gd/Zq2Dub

鏡圓形,半圓鈕,鈕座為四片向外伸展的花瓣,座外圈為弦紋和平滑的寬頻方欄,兩者間連有短線紋。方欄上飾「T」形紋飾,其四角對應鏡內緣飾「V」形紋,而在與「T」形紋對應的鏡內緣上飾「L」形紋。這些紋樣因像工具中之規矩,故舊習稱為「規矩紋」,而歐美學者稱之為「TVL紋」。實際上此種鏡紋是從漢代六博棋博具上移植而來,應稱「博局紋」。國家博物館發現的「四神博局紋鏡」拓本,其銘文中出現了「刻具博局去不羊」的字樣,是最有力的證據。 https://bit.ly/2MpDFNF

六博,又作六簙,是中國戰國到晉朝流行的一種擲採行棋的兩人或四人局戲,以多得籌為勝,行棋模擬貓頭鷹等鳥類在池塘獵魚的行為 https://is.gd/kFAsoX

圓鏡,半球鈕、四瓣葉形鈕座。鏡背鈕外飾博局紋,其上有乳丁與獸形線紋,外有銘文一周,鏡緣則為三角形紋及雲紋。銘文十八字:「作佳鏡哉真大好,上有仙人不知老,渴飲飢食」 https://bit.ly/2MsTFyE

《白澤圖》:中國古代的妖怪百科全書

https://kknews.cc/culture/k8z2lnb.html

燕人李季好遠出,其妻私有通於士,季突至,士在內中,妻患之,其室婦曰:「令公子裸而解髮直出門,吾屬佯不見」於是公子從其計,疾走出門,季曰:「是何人也?」家室皆曰:「無有」季曰:「吾見鬼乎?」婦人曰:「然」「為之奈何?」曰:「取五姓之矢浴之」季曰:「諾」乃浴以矢

燕國人李季有一妻一妾,卻不知道憐惜她們。李季常常讓妻妾在家守著空帷,自己卻獨自遠出、雲遊四方。時間一久,他的妻子和一個男人私通起來,李季的妾也捲進了這樁桃色旋渦。

有一天,李季突然從外地歸來。當時他的妻妾正在屋裏與那個男人尋歡作樂。她們聽到李季敲門的聲音都嚇了一跳。李季的妻子害怕事情敗露以後丈夫不會饒恕自己,急得一時不知如何是好。李季的妾心想自己本來只是一個賤配,因此不像李季的妻子那樣顧慮重重。她在一旁給李季的妻子出主意說:“等一會兒我們把門打開時,就讓這個公子赤身裸體、披頭散髮地沖出去。自家的男人要是問起這件事來,我們就說什麼都沒有看見。”那個到李季家通姦的男人照著這話做了。他光著身子從李季的臥室中沖出去,與李季迎面相遇、擦肩而過。李季被這突如其來的舉動搞懵了。大白天裏怎麼會突然冒出這麼一個一絲不掛、不知羞恥的人呢?李季急忙進屋裏去問妻妾:“這到底是怎麼一回事,哪來的這麼一個不穿衣服的男人?”他的妻妾異口同聲地說:“我們怎麼什麼都沒有看見呀!”李季說:“假使你們剛才真的都沒有看見那個男人,莫非是我碰見鬼了吧?”她的妻子隨聲附和地說:“如果你剛才真的看到了一個光身子的男人是從這間屋子跑出去的,那麼這個人肯定是鬼。”

李季相信了那個光身子的男人是鬼的說法以後,心裏頓時惶恐不安起來。他對自己的妻妾說:“我碰到了鬼該怎麼辦呢?”她的妻子說:“你快去把牛、羊、豬、雞、狗的糞便收集起來,用這五牲的屎尿洗一洗身子就可以避鬼去邪、求得平安了。”李季說:“這個辦法很好!”於是,他真的在五牲的屎尿堆裏洗起澡來了。

這個故事告訴我們,在一個相信虛妄形象的人眼裏,客觀存在的真實性將被扭曲和否定。由此看來,現實生活中之所以有人們解釋不清的各種笑話,恐怕都與忘記了基本道理

留言列表

留言列表