誤打誤撞從政大哲學畢業,對歷史和考古深感興趣。小心,毒藥貓就在你身邊:羌寨裡的女巫傳說 - PanSci 泛科學 https://bit.ly/3fqJiZ9

中國四川的岷江上游有許多羌寨,各種「毒藥貓」的故事在這些地區普遍流傳著,變化多端的情節中有個共通的主題,那就是——外地嫁來寨子裡的女子,都不可信。

我們寨裡的,那些毒藥貓

傳說,她們繼承母親傳下來的法術,在灶下藏一包動物的毛。晚上她摸到什麼,就變成什麼動物:變成貓去嚇人,讓人病倒;變成牛站在山路上,把人撞下山。

櫥櫃是毒藥貓飛行的法器,每個月其中一天,毒藥貓們乘著櫥櫃,飛到領袖「毒藥貓王子」的家裡聚會,商討下個月要害誰,要吃哪家的孩子。毒藥貓從不害自己的兄弟,總是先害自己的丈夫、兒子。

越年輕貌美的毒藥貓越毒,老了的毒藥貓毒性減弱,通常只能在指甲尖放出毒液。因此去毒藥貓的家裡,絕對不能接受女子端來的湯水飯食。

幸好,寨子裡誰是毒藥貓,大家都知道。大家會防著毒藥貓,而毒藥貓傷人的行動,也總是會被機警的村人阻止。但是可不能把毒藥貓全趕光了,寨子裡總要留些毒藥貓。「無毒不成寨」,沒有毒藥貓,被壓制的瘟神魔鬼都會跑出來。

於是,羌寨又度過了河蟹的一天。

這就是羌寨中普遍存在的「毒藥貓傳說」。

戰上下游的岷江歧視鏈,是怎麼形成的?

要認識毒藥貓,必須先認識羌寨社會。羌寨中住的人當然是羌族人,但這個「羌族」跟中文史書,例如《漢書》提到的「羌」,實在不太像是同一種人。目前中國境內的羌族的總人口不足 30 萬,主要分布在四川的岷江、涪江一帶。

岷江(Ming river)是長江(Yangtze river)的一個小分支,位於四川省中。圖/Kmusser – Own work using Digital Chart of the World and GTOPO data, CC by 3.0, wikimedia commons.

有趣的是,原本居住在漢族和藏族之間的居民,並不存在現在「羌族」的民族認同。這種認同是在現代,更確切的說,是在中國近期的人口調查後才全新建立的(這段「羌族的建立」,也是相當有趣的故事)。原本的羌人只認同自己的村寨,簡單來說,稱與自己同村的人為「爾瑪」。但這種自己人認同,至多只擴張到同個山溝的鄰近村寨;更上游的人被稱為「識別」,也就是蠻子;下游的所有人則是「而」,意思是狡猾的漢人。

在外人看來,這些人差異不大,都可以視為「羌人」的同一群人,但本地人卻不是這樣認為。歸納起來,羌人的寨子可以畫出一條連續的歧視鏈:每個寨子都覺得自己的上游是野蠻人,而自己的下游是卑鄙的漢人。這條歧視鏈一個串一個,一路從漢人區串到藏人區。台灣甚麼戰南北、戰文組、理組,比起來都遜砲了。

那個存在毒藥貓的村寨社會是這樣劃分的:「一條河有主流、支流,同一溪流又有上游、下游,因此村寨所在的溝又常有內溝、外溝、 上溝、下溝、內溝、外溝與溝口之分」[1]。村民們過著與外界距離遙遠而封閉的村寨生活,生存的環境極為嚴苛,交通不便,資源匱乏。他們在封閉的河谷半山建立的村寨,建築密集,道路狹小,有著防禦性的窗口設計和瞭望塔。每個村寨的語言文化和習俗、服裝都有微妙的不同,連拜的山神都不同。

每個村寨會刻意強調這些差異,一點服飾、口音或習慣上的差異,都會被當作獨特的「爾瑪」認同標誌,嚴格的遵守並強化。(事實上,每個寨子的「爾瑪」發音都有微妙的差異。)

羌族碉樓。圖/Par Popolon — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, wikimedia commons.

只有一種東西橫跨各羌寨,那就是毒藥貓傳說。毒藥貓不是「很久以前的故事」,直到近代,每個寨子都相信毒藥貓生活在寨裡,每個村人都知道誰是毒藥貓。

壓力爆棚的社會,需要我群中的他者來靠北

在羌族生活的岷江上游河谷,日子是非常困難的。

有時,放牧的牛野性發作,把人撞下山谷;山上的掠食動物可能攻擊入山工作的村人;或突如其來的暴風雪、不乾淨的飲水或野菜會突然奪人性命。

最可怕的,還是彼此緊張敵對的村寨。至今羌族村寨中仍然流傳,以前(1949 年前)上游的人會成群結隊來偷竊牛羊,甚至打家劫舍公然殺人。下游的漢人亂軍土匪,則會闖入勒索、姦淫擄掠。

即使是羌寨裡面,各種衝突壓力也無所不在。血緣相近、經濟能力相仿的村人間,為了草場耕地的邊界、祭祀、婚姻與家庭問題起衝突。同村寨中的人們儘管很少暴力相向,緊張的對抗關係卻持續不斷。

在種種內外威脅衝突下,羌人(請注意,那時他們並不自認同一族)發展出特殊的「潔淨觀」。

每個羌寨都非常在乎自己的血統純淨,強調自己「根根好」,沒有沾上蠻子的血統。但凡嫁娶,必定要各自誇耀祖上的血統純淨。強調自己的村寨決不亂搞男女關係,相信上游的村寨男女關係混亂。

潔淨的我們「爾瑪」,以及不潔的他者「識別」,構成了羌寨裡的「我群」與「他者」認同之別。

然而,實際上村寨間的互動卻無法避免。在嚴苛的環境中,羌族女孩的母親普遍認為下游的環境好,希望女兒能往下嫁,而羌族的男人則普遍認為上游的女孩吃苦耐勞。但同樣的,這種嫁娶很少發生在距離遙遠的村寨。跨寨聯姻的鍊結,由最上游的羌寨,一寨接一寨串接到最下游。而外寨嫁進來的女子則不可免的帶來了娘家的干預,娘家男性親族勢力的介入,複雜了村寨的權力紛爭。

包圍在各種內外壓力與焦慮的羌寨,將他們的焦慮指向同一個出口:外面嫁進來的女子。

出包?推給毒藥貓!

不可預期的天災、食物中毒與疾病、動物襲人的事件、村內的紛擾,羌寨急需一個解答,於是外地嫁進來的女子成為毒藥貓,另一種女巫傳說,具羌族特色的代罪羔羊。

身穿羌族傳統服飾的女子

外來女子嫁來村寨,從此與本寨產生關係,卻又不能真正算是自己人,破壞了本地與外來的分界。就像與人類關係微妙的貓,不像一般家畜,卻又不能算是野生動物;或是羌寨放養的牛野性未消,有時溫馴、有時失控。在羌寨「平等卻不自由」的封閉環境中,外來女子、貓、放養牧牛,同樣遊走在習俗劃定的邊界上,既是群體內部的人,同時也是外人。

貓的概念與外來女性重疊,形成了毒藥貓。而失控的牧牛,則是毒藥貓常見化身害人的形象。

毒藥貓真的那麼可怕嗎?羌寨中流傳各種毒藥貓害人的故事,但最後往往是毒藥貓被村內男人的機智擊敗。如果各種壞事是來自毒藥貓的法術,那就可以預知,而非不可預知的意外,只要打倒毒藥貓,就可以中止這些災禍,村人間的忌妒猜疑,也能被同樣的方式化解。

與女性工作緊密連接的櫥櫃成為飛行道具,毒藥貓王子召開的夜間會議,讓村內的毒藥貓與寨外無所不在的威脅連結在一起。漂亮女子的吸引力威脅村寨的男女之防,毒藥貓當然是越美的越毒。

然而,「無毒不成寨」,羌族傳說中,毒藥貓是灶神傳下來的,只有毒藥貓能制得住瘟神魔鬼。沒了毒藥貓,各種更加可怕的壞事都會發生,每個寨子還是得要有毒藥貓才行。

男女婚配的期望差異,不可避免的導致跨寨聯姻。而且,若沒有與附近村寨形成聯姻關係,徹底孤立的村寨在缺少鄰近奧援也相當危險,不只是武裝衝突,單是天災導致的作物欠收,都可能導致村寨的存亡危機。因此不論如何排外,一個村寨不可避免的會有外來女子。另一方面,要團結衝突焦慮的村寨內部,排擠少數人一直是個好方法。

這些因素綜合起來,便形成了毒藥貓傳說,以及附帶的「無毒不成寨」。對封閉的羌寨來說,內部的毒藥貓是很恐怖,但至少跟自己本身還沒差那麼多,外頭那些跟「我們」很不一樣的漢人與蠻子,才是說不出口的深層恐懼。

羌寨內對毒藥貓的閒言閒語沒有停過,但也就僅止於閒言閒語。

獵女巫、毒藥貓、母豬教,每個時空都需要代罪羔羊?

「代罪羔羊」,是全球各族群普遍存在的傳說模式。最出名的例子是大家耳熟能詳的女巫傳說。在歐洲獵女巫的狂熱時代,這時期最讓人覺得詭異的現象,莫過於一個一輩子沒離開城市的神職人員、審判官,如何能在偏僻小村莊裡找到「女巫」?

歷史學者 Robin Briggs 提出的解釋是,這是依賴小村莊內親近人群的舉發。同村人才能指認「誰」是女巫。小村莊的內外壓力,使得鄉民們需要有個代罪羔羊,透過對少數的歧視,來發洩生活中的挫折與不安,最終形成了歐洲長遠流傳的女巫信仰。

歐洲的女巫信仰,可能本來也就像是羌寨裡的毒藥貓傳說一樣,是鄰里間對弱勢女性發洩焦慮的閒言閒語而已,然而卻在生活中充斥挫折的特定動盪時空下失控,演變成恐慌性的獵巫狂熱。

中世紀的獵女巫行動。圖/Public Domain, wikimedia commons.

羌族的毒藥貓傳說,橫跨不同的羌寨,超越「我們」與「他者」的認同邊界,足見這種代罪羔羊神話的影響力。幸運的是,羌族從未進入引發獵巫狂熱的特定時空,對毒藥貓的歧視僅只於閒言閒語。

對我們而言,毒藥貓、女巫並不只是個有趣的外國小故事,在現代社會仍屢見不鮮。在各種外在壓力下,一群人在網路上四處尋找代罪羔羊,作為發洩挫折的出口。不管是攻擊「迷戀外國男子」的ㄈㄈ尺,或是以語言攻擊,騷擾女性的悲憤「母豬教」,我們似乎可以發現類似的模式:經濟的不振、停滯而普遍的低薪、舊世代傳統文化遺留下,對男性經濟能力的不切實際期許,構成了台灣年輕男性的巨大壓力。然而這些來自大環境的問題,遠非個人努力可以扭轉。

群體碰到難以獨自面對的的巨大困境,急於尋找一個解答,而這個解答還要能贏得群體的理解和認同。例如,我們沒辦法解決國家經濟、薪資停滯、傳統與現代價值衝突的問題,但是可以群聚嘲笑ㄈㄈ尺。雖然這一點也改變不了台灣的大環境,就像羌寨歧視毒藥貓也解決不了天災,至少在感覺上,嘲笑ㄈㄈ尺的人都是一國的,我們有了共同的內在敵人。

另一方面的母豬教,不只批判和外國人有親密接觸的ㄈㄈ尺,其餘包括接受我好處不拒絕的女人、擺高姿態不接受我好處的女人、挑的對象比我社會地位高或低的女人,就通通給她們一個稱呼叫「母豬」,一次砲轟。這些都是我群中的他者,就像 PTT 上的母豬教徒們常說的:「我們在罵的是母豬,不是台灣女人。」

同樣的模式,在千里之外的台灣,仍然運作著。稍微不一樣的,大概是母豬教把我群中的他者定義抓得太過模糊,導致這些內在敵人勾結的外部敵人,因此變得太過模糊又無所不在:不用給女性好處也能有伴的男人是外部敵人,對女性太好慣壞女性的男人也是外部敵人,不管是比母豬教徒社會地位高或低的男人也都算是外部敵人。母豬教徒的我群認同似乎較缺乏共通而穩固的身分特徵,使得敵人無所不在。

畢竟技術上來說,母豬教徒如果辦聚會,聚會上每個人都會找到比自己社會地位高或低、宣稱自己對女性很好或可以強勢壓制女性的「教友」。母豬教的教友也可能成為自己的外部敵人。

無毒不成寨。毒藥貓身處我們之中,是我們的一員,但她們卻不是真正的我們,犧牲她們、能讓我們團結一致,對抗外敵,利大於弊。

真的嗎?

作者按:本文取材自中研院史語所的王明珂博士,調查羌族 4 年後寫就的報告:《女性、不潔與村寨認同:岷江上游的毒藥貓故事》。這篇論文從羌族特殊的「毒藥貓傳說」出發,最後衍伸出能夠普世適用的觀察角度,相當具有啓發性。這裡礙於篇幅所限,只能有限度的介紹,十分可惜,有興趣深入了解的朋友,還請閱讀老師的完整著作。

註[1]:王明珂,〈女人、不潔與村寨認同:岷江上游的毒藥貓故事〉,《歷史語言研究所集刊》70.3 (1999): 699-738 。

小心,毒藥貓就在你身邊:羌寨裡的女巫傳說 - PanSci 泛科學 https://bit.ly/3fqJiZ9

不潔、巫術與性別:岷江上游地區的毒藥貓與毒人傳說研究 (sinica.edu.tw)

不潔、巫術與性別:岷江上游地區的毒藥貓與毒人傳說研究 (sinica.edu.tw)

3145PmjmXdk.pdf (sinica.edu.tw)

3145PmjmXdk.pdf (sinica.edu.tw)

穿梭於文獻與田野之間:歷史人類學家王明珂談羌族文化與毒藥貓傳說

想像異文化 2021-01-29 CCC編輯部/侯名晏穿梭於文獻與田野之間:歷史人類學家王明珂談羌族文化與毒藥貓傳說 | CCC創作集 https://bit.ly/2O8RaTO

正在織布的羌族黑虎溝婦女。©王明珂

中央研究院歷史語言所所長王明珂,1994年起進入青藏高原東緣進行田野調查,結合史學與人類學,在田野調查與歷史文獻中,梳理出羌族及鄰近的藏族、彝族的歷史記憶與族群認同,建立華夏邊緣論述,為中國民族研究開啟全新視野。

本期CCC參考王明珂老師的羌族研究,推出全新連載漫畫《毒藥貓》,也邀請從事民族研究逾三十年的他,與我們聊聊研究羌族時的心路歷程,以及他如何一邊在田野中移動,一邊於文獻中做田野。

王明珂

中央研究院院士王明珂。

進入田野的世界

Q:請問老師起初為何會對羌族歷史感興趣?在您研究羌族的過程中,有一個逐漸納入人類學研究方法的學術轉向,是否能大概說說這個過程?

就讀師大歷史所時,我的老師管東貴先生建議我研究這個題目,因為羌在漢代之前有豐富的資料。但我最後寫了一個滿糟糕的碩士論文,我質疑羌族在歷史上的延續性,卻根本弄不清楚甲骨文的羌、周代的戎或秦漢歷史文獻中出現的羌有什麼關係。

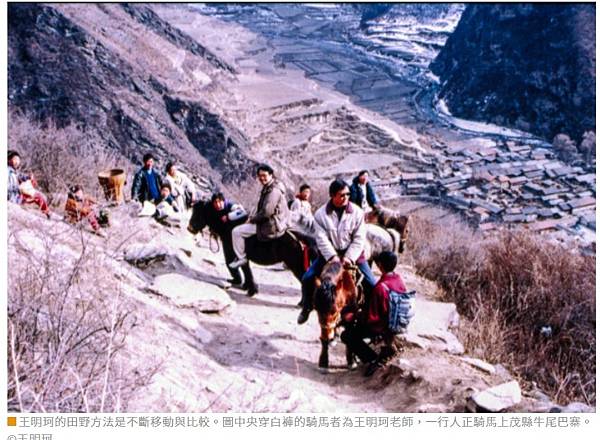

羌族到底是誰?羌族到底是不是一個在歷史上不斷延續的民族?直到後來在哈佛修過大量的人類學課程,讀了族群理論、歷史記憶理論後,我才找到方向,將文獻中記載的「羌」視為書寫者「華夏」心目中的他者。從商代的羌到周的西戎、漢代的羌人,「羌」的概念從中原慢慢向西邊偏移,最後推到青藏高原的東部邊緣。

其實,那不是異民族的歷史,而是華夏自身的歷史,華夏用「羌」的概念描述自己的族群邊緣,判斷「哪邊不是我們的人」。隨著華夏的範圍膨脹,西邊那些不是我們的人,就越來越遠,漢代時因為更西方的生態差距太大,難以變成華夏,邊界才固定下來。

岷江上游的高山深谷

岷江上游位於青藏高原的東緣,羌族便生活在這樣的高山深谷中。

©王明珂

Q:從哈佛畢業後不久,您再度開啟羌族研究,前往中國大陸進行羌族的田野調查,為何想實際走訪羌族地區?

我的博士論文認為並沒有一個自古以來即存續的羌族,上古的「羌」代表的是華夏邊緣,是中原人的歷史記憶。但在四川,又的確有二十多萬人被國家識別為羌族,當時我的研究無法解釋這一點,因此決定過去看看。我到那裡後大概三天內,就知道「羌族」的確是被建構出來的。因為本地人告訴我,以前沒聽過羌族,羌是別人給他們的稱號。

自清末起,歷史學率先建立一個框架,把漢族跟過去被視為夷戎蠻狄的人,納入中華民族架構下。由於羌時常在歷史文獻中出現,概念又不斷移動,表面看起來與漢族、藏族、蒙古族,甚至是西南十多個民族都有關係,因此能連結出一套大歷史:羌族是這些民族的祖先。

松潘埃期溝的神龕

羌族位於漢藏兩大文化區之間,文化上常受兩者影響,例如,在較藏化的村寨,神龕上會放念珠、神符、神箭,較漢化的村寨則會放「天地君親師」的神位。本圖為較藏化的松潘埃期溝。

©王明珂

中國民族史的建構至1940年代基本完成,但大家還是不清楚到底誰是羌族、羌族在哪裡?於是人類學家開始進入邊區尋找答案,逐漸將「羌族」識別出來。當時這些學者們並非有意建構國族,只是不知不覺便投身於中國國族建構。

最後,國家奠定了一套邏輯:如果的確能識別出一群羌族,代表中華民族的歷史為真,如果這個歷史為真,那麼大家就都出於同一祖先。所以雖然羌族只有二十萬人,是少數民族中的少數,他們對中國大陸來說仍非常重要。

但僅僅是解構近代羌族概念的建立,對我來說遠遠不夠。我好奇的是,在認為自己是羌族之前,這群人的自我認同是什麼?這些自我認同背後的歷史記憶又是什麼?其實後來做了十年的田野,就是為了解決這些看起來很小的問題。

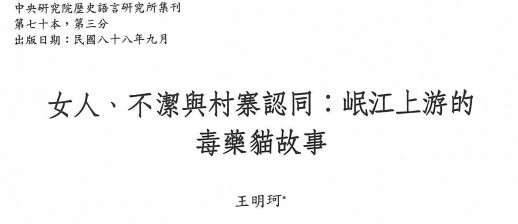

Q:老師的田野與一般人類學家長期蹲點的方式不太一樣,您遊走於不同的村寨,以多點田野的方式來調查,為什麼採用移動式的田野呢?

如果以傳統人類學的做法,我應該到文化保存最好的地方去蹲點,蒐集資料,然後描述一個文化結構完整的羌族。但我與一般人類學家不太一樣,我背後的學術背景之一是社會記憶。以前心理學認為記憶非常個人,但社會記憶理論發現,人類的記憶有很多來自社會建構,是社會告訴我們應該怎麼去記憶。最簡單的例子就是教科書,我們以為我們所「記得」的歷史,其實是社會記憶的一部分,而認同往往與社會記憶密切相關。

在這樣的理論下,我們知道身處不同社會群體的人,會對歷史有不同的看法,也可能產生不同的認同。因此我不會刻意找最「典範」的羌族,而是多點移動,前往藏化的、漢化的、中間的村寨,蒐集老年人、中年人或年輕人對於族群歷史的看法。在不同村寨中,人們自稱為爾瑪、爾勒瑪,或日麥、爾日麥,認同與文化非常多元,且會隨著時代改變。

多變的羌族認同

Q:在您的著作《羌在漢藏之間》中,也談到多元認同下村寨之間「一截罵一截」的情形,是否可以詳細說明這個概念?

在羌族認同建立前,對岷江上游地區自稱爾瑪的人群來說,除了鄰近幾個寨子以外,比自己上游的村寨都是骯髒的蠻子,比自己下游的村寨都是奸詐的漢人,只有自己是純淨又樸實的爾瑪。在較漢化的北川地區,每個村子則都自稱漢人,認為更上游的村子是蠻子。因為河谷中村寨的孤立性與對外界的恐懼,對羌族老年人來說,「我們的人」的範圍極窄,有時只有兩三個寨子而已。

有個笑話是,以前有個商人到北川地區,問「你們這邊是不是蠻子的村子?我要跟蠻子買豬。」村民便回答「不是,你再往上面一點,那就是蠻子的村子了。」結果那個商人到了更上游的村子,再問「這邊是不是蠻子的村子?」更上游的村民又跟他講「再上去一點點!」結果商人就永遠在山裡繞,找不到蠻子的村子,因為大家都認為上面才是蠻子,我們就是漢人。

北川羌民

北川地區的羌民幾乎漢化,建築與日常穿著已無「少數民族特色」。

©王明珂

過去這個地區的人,每一個河谷,都自認為是一個民族,河谷與河谷之間的話語不通,文化也不同。從服飾上來觀察,我們可以看見村寨之間的相似性,比如說婦女都會包頭帕、圍裙,但以本地人的視角來看,重要的不是相似性,而是差異,無論是服飾或習俗,他們很注重與附近村寨之間細微的差別,強調「我們」與「他們」的不同之處,在蠻子與漢人包圍下,建立一種孤立的認同。在這種孤立的認同中,就產生了我研究中提到的毒藥貓傳說。

羌族黑虎溝婦女頭飾

羌族各溝婦女服飾皆有差異,其中黑虎溝婦女的頭帕包法最為特殊。

©王明珂

Q:毒藥貓傳說是怎麼樣的內容?這是否為羌族特有的現象呢?

羌族鐵三角

鐵三角代表天神、祖先與婦神,是羌族屋內神聖的區域,同時由於烹煮料理在此進行,也被認為是灶神的代表。

©王明珂

岷江上游地區的毒藥貓傳說,描述外面嫁來的女人,會在生火的三角鐵架下偷偷藏著動物的毛,到了夜晚,就用那些毛變成動物,殺害村寨裡的男人,或騎著櫥櫃到空地聚會吃人肉。不過,通常這些毒藥貓的詭計,最後都還是會被男人給識破。

為什麼會產生這種傳說?羌族生存於高山峻嶺,對外,自然環境險惡,常遭遇意外,還要面對劫掠殺戮的蠻子,與偷拐搶騙的漢人。對內,生存資源的稀缺,導致村寨、鄰人、甚至親人間常有磨擦。為了安撫對外界的恐懼與避免內部分裂,需要找到一個能凝聚集體認同的代罪羔羊,也就是毒藥貓。

比如傳統大家族中,大房二房三房不分家,資源關係有限,平時合作但又會產生矛盾。如果幾房之間發生爭吵,關係即將崩壞時,他們會「突然發現」原來是一個小媳婦在挑撥是非,於是把她罵一頓,兄弟間又團結起來。

毒藥貓理論的另一個重點,是內部的毒藥貓往往與外部的毒藥貓有所連結。在羌族的例子裡,外部毒藥貓是對蠻族與自然環境的恐懼,內部毒藥貓是從上游村寨嫁來,可能帶有蠻族血統的女性他者。

如果以臺灣為例,中國大陸也許就認為臺灣是內部他者,臺灣與外部的毒藥貓美國暗中勾結。所以美國對他們的壓力越大,他們就越仇恨臺灣;臺灣與他們越對立,他們就會越仇恨美國。臺灣的外省人也有同樣處境,只要臺灣跟中國大陸關係緊張,族群情緒就會被挑起。其實在全世界任何地方,至今都有這種現象存在。

Q:除了「一截罵一截」與「毒藥貓」現象外,在田野調查中,您還有什麼特別的發現嗎?

茂縣 牛尾巴寨

王明珂的田野方法是不斷移動與比較。圖中央穿白褲的騎馬者為王明珂老師,一行人正騎馬上茂縣牛尾巴寨。

©王明珂

我在田野中最大的發現,就是羌族的弟兄祖先故事。羌族人很常說一種故事,從前有幾個兄弟到山裡落腳,目前鄰近幾個村寨都是這些兄弟的後代。但是,不同村寨、不同世代的人,故事的版本並不相同,甚至可能因為國家畫分的行政區域而有所改變。

例如羌族認同建立後,出現一種版本,描述一位羌族英雄被打敗後逃到岷江流域,把七塊土地分封給七兄弟,這些土地就是現在羌族分布的行政區。即便到了今天,他們還在創造新的兄弟故事,因為蒐集了多種聲音,我才能慢慢拼湊出這種在時代中變化的認同軌跡。

大家可能會覺得羌族的兄弟故事很奇怪,納悶他們怎會相信這種單調的歷史。但反過來想,我們的歷史不也很單調嗎?所有文明社會的歷史都源於一個英雄,不管是亞伯拉罕、成吉思汗;國族歷史也需要一個國父,例如孫中山、華盛頓。

如果進一步思考,會發現弟兄故事表達的是:人群之間沒有先來後到,大家都是一群兄弟的後代。可是所謂文明世界的人,既然相信英雄祖先,就會區分征服者與被征服者,社會就有族群歧視,會去區分血緣的高尚與低下。

先「化陌生為熟悉」,去理解原來覺得奇怪的事情,然後再「化熟悉為陌生」,發現原來認為理所當然的事,其實並不理所當然,更深入的去探索「為什麼?」、「我們為什麼會這麼想?」對於他者的研究,反而會照亮自身,所以最後我的田野移動跨度極大,從他們的田野,移到自己熟悉的世界,將古代漢人的歷史作家司馬遷、班固,當作我的田野報告人,聽他們講歷史,然後探討這些歷史的背後意義是什麼。

在文獻中做田野

Q:剛剛您提到在文獻中做田野,但歷史記憶會隨著社會群體的不同而有所變化,應該如何才能透過「歷史」的迷霧,看見過去社會的真實樣貌呢?

我在閱讀文獻時,與田野調查使用同一種研究方法,就是移動、觀察、比較。例如,漢晉時期的中國,對於邊疆有一種歷史書寫,既相似又不同。一個歷史是箕子奔於朝鮮,描述商的王子,屢勸商王不聽,唯恐商亡國,只好逃往朝鮮,朝鮮人認為他非常偉大,便奉他為王。

另外一個故事是太伯奔吳,太伯是周的王子,因為他不能繼承王位,逃到現在的長江下游地區,當地人也奉他為王。還有莊蹻王滇,楚國的將軍莊蹻,征服滇國後回國時,楚國被秦佔領了,所以他只好留在滇國,成了現在雲南那一帶的王。

然後另外一個故事在西北,一個秦代的逃奴,到了青海的黃河上游地區,也因為種種神蹟,當地人奉他為王。

在進行多點田野時,你會發現這些故事有同樣的結構,即從中原逃出的人,就會變成當地的王。發現共同結構後再比較其中不同的符號,東北是商王子、東南是周王子、西南是楚將軍、西北是秦逃奴,這些差異其實反映了漢代中原對於四方人的看法。

在比較晚期、可靠的歷史記載中可以了解,中原人認為東北、東南是禮儀之邦,滇介於蠻夷與中原之間,西羌則是蠻夷之地。原來漢人希望哪邊的人是華夏的一部分,就給他們一個比較尊貴的祖先。

這樣的解釋,跟傳統史學對這四個故事的解釋截然不同,一直到今天,很多人都還認為這是真實的歷史。不過當我們在多個案例中移動,找到共同的結構與符號差異後,就能隱約探索到過去社會的真實輪廓。

Q:作為一位歷史人類學家,對於希望以民族作為創作題材的創作者們,是否能給予一點建議呢?

我會建議大家情境化地閱讀這些民族故事,而非僅僅當作一種奇風異俗,或無稽的迷信。要連結這些故事與背後的社會情境,比如說何種情境下會產生毒藥貓傳說?有時候這些傳說反映的其實是人類一般性的社會現象,甚至可以令我們反思自己的社會。

有時故事則暗示了本地特別的人類生態。比如《後漢書》記載的盤瓠傳說,描述高辛帝在位時,犬戎來犯,高辛帝募勇士退敵,許以公主。然而犬戎過於強大,無人敢應,結果最後是家中養的狗將敵將的頭叼了回來,這條狗就是盤瓠。高辛帝無可奈何地將公主嫁給牠,於是盤瓠就馱著公主,到了南方生活,成為南方蠻夷的祖先。

其實它所反映的是中原華夏對南方蠻夷極端的歧視,然而這個神話流傳了兩千多年,甚至很多南方少數民族,到現在還認為他們是盤瓠的後代。

原本漢人創造這個神話,只是一種自我解嘲,解釋為什麼無力對南方徵稅。但當中原王朝力量逐漸深入南疆,南方反而必須利用這個傳說逃脫稅役。清代開始,苗、畬、瑤、壯族中,都有一些支系的家譜寫著他們是盤瓠後代,皇帝曾賜與開山公據,讓他們能無償使用山林。其實這件事很可悲,隱含的是對於國家力量的無所遁逃。

難道他們不知道這個故事很羞辱人嗎?我們可以發現在苗族地區,故事開始變化,幾個兄弟在發現自己的父親是一條狗後聯手弒父,被母親責備後大感懊悔,子孫因此世代祭祀盤瓠。

到了畬族地區,故事增添了新內容,盤瓠娶了公主以後,命人把牠放入金鐘,大火七天七夜燒成人形。瑤族地區更簡單,他們乾脆不祭拜盤瓠,改祭更高位階的盤古。

從這些故事的變化中我們可以看見,南方民族的確知道狗的身體是一種侮辱,因此一方面不得不利用這個傳說,另一方面不斷想辦法去汙名化。

對於任何一種敘事,都要去讀到背後的情感,而不能只看表面。如果只是單純地重現這樣的傳說,反而是在汙化這些族群。我們應該盡可能地在文獻中移動,看看不同族群怎麼重述這些故事,以觀察背後所反映的情境。

受訪者/王明珂

1952年生於臺灣,美國哈佛大學東亞系博士,中央研究院院士及特聘研究員。長期研究人類生態、族群認同與歷史記憶等問題,研究範圍橫跨羌族與中國西南民族、北方游牧社會等華夏之邊緣歷史。著有《羌在漢藏之間》、《英雄祖先與弟兄民族》、《反思史學與史學反思》等多本歷史專書。

穿梭於文獻與田野之間:歷史人類學家王明珂談羌族文化與毒藥貓傳說 | CCC創作集 https://bit.ly/2O8RaTO

学术速读:从毒药猫看羌族的社会情境 https://bit.ly/3dhMzah

最近,蔥花君讀了王明珂先生《羌在漢藏之間:川西羌族的歷史人類學研究》一書,裡面的第四章《結構下的情感與行為》提到了一個很有意思的"毒藥貓"的故事,在此分享給大家。

都說貓咪是傲嬌的動物,蓋因其高冷疏離的性格。 然而當傲嬌與萌萌噠的外表相結合,多少鏟屎官恨不得把心肝都掏出來獻給貓主子。 正應了一句話:"貓咪不壞,人類不愛"... 不過,並不是在所有時空、所有人群中,貓咪的性格都能俘獲鏟屎官的芳心。 相反,在川西岷江上游的羌族村寨里,貓咪與人類的疏離感,使貓咪背負上"毒藥貓"的傳說,只不過,"毒藥貓"傳說的隱喻,指向的主體卻是村寨中作為"他者"的女人。

1

"毒藥貓"傳說

在神話文本中的"毒藥貓"

當地人也清楚這是神話傳說,是所謂"條"(四川方言中的"條"意為隨便說說的話)。 這類故事缺乏確切的時間、地點,裡面的「毒藥貓」常常變成動物:

"灶神菩薩是毒藥貓的祖先。 他們兩個最要好,他也是個毒藥王。 她有個小口袋,放的有麻雀毛、老鼠毛、豹子毛、牲口毛、牛毛都裝得有。 他們說,她的口袋就藏在火籠底下,灶神菩薩替她管。 她陰著掏出來,一打開口袋,打個滾,拿到啥子毛九變啥子。 拿到老鼠毛就變老鼠,晚上就擾人,把人甩下坎,把你吃了。 真正把人吃的還沒看到過,只是幾擾幾擾的把你嚇死,或把你嚇出病來。 ”

"毒藥貓女的、男的都有,但女的凶些,狡猾些。 只要走得起路,她母親就叫她。 沒得人的時候,把她喊來,把火籠燒起,做馍馍的熬盤擱在上面,把女子也放在上面,毛毛也擱在熬盤高頭,要她打滾。 滾打了,拿啥子毛變啥。 教她,一般都是母親教,父親不教。 技術上指正她。 一直長大,就變成毒藥貓。 男的也有,很少,男的不遺傳。 ”

"怎麼改呢? 要她到九條大河去洗,把她洗乾淨,所有的毒都洗完。 這婆娘就被她父母逼到大河去洗,已洗了八條河了。 最後一條時,天上就喊下了:『那姑娘不要洗了,洗不得了,再洗毒藥貓要斷根。 ”

在歷史文本中的"毒藥貓"

这类故事是村民们认为的过去的确发生过的“毒药猫”故事,是本村历史的构成部分,而故事则通常以“某寨有一个人”开始,具备一个村人熟知的地名与职业:

“希尔一个人是裁缝,有一天晚上,什么声音都没有。后来又有人的声音,是谁都听得出来。后来他就把门打开了。毒药猫说:“今天一定要把他吃了。”就把它拖出去到路边。后来另一户人家出来解手,毒药猫才把他放了。后来那房子就甩在那了。”

在經驗文本中的"毒藥貓"

這類故事是講述者的個人經驗與記憶,故事中遭遇「毒藥貓」的主角是講述者自己或者其近親:

"以前毒藥貓的傳說,我們劉家也有。 我一個小弟弟,小時候我七八歲,常背著他玩。 一個老婆婆拉他的手,逗他玩。 回來就不好了,當時是急驚風,現在說就是肺炎。 後來就死了,人家說就是那老太婆害死的。 聽說她一個竹筒筒裡什麼毛都有,她摸到什麼就變什麼,她害有仇的或是最親近的。 ”

"我一個娘娘,她一個女婿去幫忙。 晚上回來遇到一個牛,就跟那牛扭來扭去去打,把那牛甩到坎子下去了。 他跑回來,後來幾個舅舅跑去看,牛沒看到,地上有扭打的印子。 回來那娘娘就病了。 送到成都去醫院都沒醫好,就死了。 我妹妹也著過一次。 肚子脹,吼。 我媽媽去向那毒藥貓說:娃兒肚子脹,啥子原因呢? 你能不能給她想個辦法。 去跟她打招呼,後來才好。 ”

根據上述例子,顯然有關"毒藥貓"的記憶經由語言敘說,影響到人們的集體行為、個人的經驗與記憶,轉而再去締造新的歷史記憶與個人經驗。 那麼,是什麼使「毒藥貓」的傳說被人一再地敘說呢?

2

傳說背後的社會情境

險惡的生存環境——需要"代罪羔羊"

在岷江上游所處的高山地區,暴風雪、怪風、野生動物、瘟疫,都是常見的社會不安因素。 然而人們又沒有辦法解釋這些現象。 於是,他們創造出"毒藥貓"的故事,一方面解釋這些災難,一方面通過講述打敗"毒藥貓"來表達他們對遠離災難的渴望。

此外,在相似度極高的人群中,極易產生猜疑、緊張與衝突。 他們需要一個"代罪羔羊"做為集體施暴的物件,使人群因此而重新團結。

當地羌族因而會說「無毒不成寨」:

"沒毒藥貓,寨子裡的水都要鬧人,水都不能吃。 怕她,但沒有她就不好。 ”

"有一種瘟神——鬼,只有毒藥貓能鎮壓他。 一種魔鬼害人,毒藥貓沒了,害人的瘟神與魔鬼就要倡狂。 所以沒有毒藥貓不得行。 ”

令人不安的疏離關係——背上黑鍋的貓

貓被選中成為"毒藥貓"傳說中的主要動物,離不開它的習性及其與人類的關係。 人們通常將動物分為馴養動物與野生動物。 前者是群棲性的,且與人關係密切。 然而貓雖為馴養動物,卻孤獨、傲嬌,甚至具有破壞性——偷雞。 這樣的疏離關係使人們感到不安,讓人們覺得貓具有潛在的危險氣質。

最親近的外人——村寨中的女人

和貓一樣,在男權制的"我族"認同中,女人也是具備疏離性的。 因為她們雖然是家庭成員,但卻來自另一個家庭。 也就是說,她們可能帶來"蠻子"的血統,污染村人的根根。 她們還會帶來強大的"舅權",對父系家族構成威脅(岷江上游的羌族村寨中,舅舅有權干涉甥子女的成長、婚姻與財產分配)。

女人的這種不穩定性就體現在,"毒藥貓"傷害兒子,卻不傷害兄弟,而且被識破的"毒藥貓"通常會被父母兄弟接回家中。

此外,女人對男人的性吸引力也使男人恐懼,生怕亂搞性關係導致根根不潔,以致村寨蠻化:

"通常情況下還是長得很漂亮,老了就不那麼厲害了,就不那麼倡狂了。 二十幾、三十最倡狂。 ”

令人恐懼的「蠻子」與「外在毒藥貓」——村寨以外的人

在岷江上游羌族村寨中,存在"一截罵一截"的歧視鏈:本村血統純潔,而上游的村落卻是"蠻子"。 羌族人十分注重根根的純潔性,因此講究男女大防,而上游的"蠻子"卻男女雜處宴飲,這是令人無法恐懼的潛在威脅。 這些外人便是相對於本寨「毒藥貓」而言的「外在毒藥貓」。 因而村人心中產生了一條外村與本村間的分界線:

"一個寨子有時不只一個毒藥貓。 那些外村來的女子,我們本寨的一般來說不結親,一般都是外村來的。 一個寨可能原來就是一個血緣,毒藥貓都是從其它寨子來的。 ”

而人們對外界人群的敵意,又常常被施加到本村內部被邊緣化的人身上,以化解他們面對外界的恐懼與壓力。

新時代——"現在毒藥貓少多了"

民族分別、社會治安與交通的好轉、醫療衛生知識的普及與女性地位的提升,讓人們覺得"毒藥貓"比以前少了,也不如過去那麼厲害。 於是,人們又為此構建了新的解釋:

"就洗了八條河,就沒洗了。 聽說以前毒藥貓很多,就那一次洗了之後,現在少了,但還是有。 毒藥貓也是一種毒,以毒攻毒,一個克一個。 ”

3

總結

在充滿不穩定因素的社會生活中,依賴對邊緣人群的集體敵意來構建社會凝聚力,這便是"毒藥貓"故事得以被不斷講述的社會情境,構建出屬於這個情景的記憶與經驗。 建國以後,社會情境發生變化,人們因而認為"毒藥貓"變少變弱,這便是新的記憶與經驗。

然而,因為內外之別仍然存在、社會動盪時有發生,人們仍需要"代罪羔羊"。 故而,他們並不會認為"毒藥貓"已經消失。 而女人的地位也尚未能達到足以從"毒藥貓"中抽身的程度,她們仍然構成"他者"的主體,仍然是"毒藥貓"故事的主角。学术速读:从毒药猫看羌族的社会情境 https://bit.ly/3dhMzah

古羌族到底是一支什麼樣的民族?他們建立了夏朝和周朝-漢族也是羌族的一支---炎帝和黃帝,兩位都出自羌族---狄族是羌族分布在黃土高原北部的一支-商朝將女的羌人稱為「姜」,將男性稱為「羌」,頭戴飾角的羌族領袖稱為「美」

古羌族到底是一支什麼樣的民族?他們建立了夏朝和周朝 - 每日頭條 https://bit.ly/3cAqHb2

在中國西北,有一支規模十分龐大的民族,叫做羌族。這裡的羌族是指廣義上的羌族,其中包含了藏族。如果從族源上來說,漢族也是羌族的一支。在歷史上,羌族有吐蕃、東女國、党項、宕昌、達布以及西戎、北狄、月氏、白狼、濮等分支。因此,羌族在中國歷史上占有重要的地位。通過民族學、分子人類學和古文獻記載的研究發現,古羌族還是中國古代夏朝和周朝的建立者,這就不得不讓人驚訝了。

一,羌族和華夏族到底有什麼關係

實際上,在華夏族是在周朝形成的民族概念。在周朝之前,並沒有華夏族。周朝之前的中原一帶主要有兩大勢力,一是位於東方的夷族,他們曾經創造了輝煌的大汶口、龍山文化,商朝也是他們建立的。傳說中的帝俊、太昊、少昊就是這個民族的祖先。而另外一支民族位於黃河上游地區,也就是羌族。

東夷和西羌兩大族群分布

羌族為什麼叫做「羌」呢?原因是這支民族長期在甘青一帶牧羊,因而被被人叫做「羌」,也就是牧羊的人。《說文解字》對羌的解釋是:「西戎牧羊人也,從人從羊,羊亦聲」。山海《山海經·西山經》中對羌族的羊圖騰有記載:「其神狀皆羊身人面」。在古代的河湟流域,水草豐美,十分有利於畜牧業發展,也就是羌族賴以生存的自然和經濟。

羌的解釋

那麼羌族和華夏族又有什麼聯繫呢?華夏族有兩位人文祖先,分別是炎帝和黃帝,兩位都出自羌族。根據史料記載,炎帝是姜姓,《後漢書·西羌傳》:「西羌之本,出自三苗,姜姓之別也。」根據古文字學研究,甲骨文中的「羌」也就是「姜」。

而姬姓出狄族,而狄族是羌族分布在黃土高原北部的一支。《山海經·大荒西經》記載:「有北狄之國,黃帝之孫曰始均,始均生北狄。」而位於陝西西部的戎族也和黃帝有血緣關係,《山海經·大荒北經》記載:「黃帝生苗龍,苗龍生融吾,融吾生弄明,弄明生白犬,白犬有牝牡,是為犬戎。」到春秋時期,北狄中的白狄也就是姬姓,白狄在戰國時代還建立了中山國。杜預《春秋釋例》說:「鮮虞中山,白狄,姬姓」。

黃帝陵

可見,華夏族是從羌族中分離而出的。大約在8000年前,進入渭河流域的羌族發展出了農業,因而開始進入了農耕文明時代。其中姬姓和姜姓是兩支較早進入了農業時代的。他們在渭河流域創造了大地灣文化、馬家窯文化、半坡文化等。

東亞古人類遷徙地圖

從分子人類上,也可以證明當今的漢族和羌族有密切聯繫。根據DNA檢測分析,漢族和羌族最早都屬於古羌族系列,大約在5000年前,漢族的祖先從羌族中分離了出去。在語言學上,也可以證明。現在漢語、藏語等都有許多相似的地方(注意,是語言相似,不是文字相似),因此在學術界被歸為漢藏語系。

二,羌族建立了夏朝

夏朝是誰創立的?當然是大禹。根據史料記載,大禹確實是不折不扣的羌人。《新語·術事》云:「大禹出於西羌」。《史記·六國年表》:「禹興於西羌」。《吳越春秋·越王無餘外傳》:「鯀娶於有莘氏,……產高密(禹),家於西羌」。《鹽鐵論·國病》亦云:「禹出西羌」……如此多的史料都在說明大禹就是一個西羌族人。

羌族

在中國歷史上,商朝並沒有記載「夏」,最早是周人提到夏朝。在甲骨文中,沒有發現夏這個字。實際上,夏是羌族炎黃一支的自稱,而商朝人則統一稱為羌。目前在甲骨文中已經發現了39個「羌」字。羌人和商朝人經常戰爭,陳夢家在《殷墟卜辭綜述·方國地理》中舉例:「伐羌,婦好三千人,旅萬人,共萬三千人。」 商朝一次排除13000多人去討伐羌人,這在當時幾乎就是出全國之兵了,可見羌人勢力強大。

婦好率領一萬三千軍隊伐羌方的卜甲

通過戰爭,商朝俘虜了大量的羌人,這些羌人淪為了奴隸。在甲骨文中,用羌人為犧牲的甲骨卜辭很多。商代甲骨卜辭中,至今已發現人祭卜辭約2000條,記載「人牲」總數14000餘人,其中近8000人為「羌」。可見羌族是商朝最大的敵人。商朝將女的羌人稱為「姜」,將男性稱為「羌」,頭戴飾角的羌族領袖稱為「美」。

人殉坑

按照歷史上的記載,夏朝早在商湯時代就被商人所滅,但是後來為什麼還有如此多和羌族的戰爭呢?夏朝是羌族建立,但是羌族分布地區很廣,整個黃土高原、關中都是羌族的勢力範圍。商朝滅夏後必然會引發和羌族的仇恨和矛盾,於是後來必然會長期處於對抗狀態之中。

三,周人來源於羌族

周人,宣稱自己是夏朝的繼承者,和夏朝具有一定的淵源關係。我們可以從周人的姓氏來看起來源。周人是兩大姓氏通婚而形成的民族,分別是姬姓和姜姓。周人父係為姬姓,這是無可置疑的常識。而周人的母系來源多為姜姓,《史記·周本記》記載「周后稷,名棄。其母有邰氏女,曰姜原。姜原為帝嚳元妃」。也就是周族的祖先后稷是姜原所生,因此母系來源於姜。後來的姜姓一直在周朝發揮重要的作用。如著名的姜子牙,也就是周族中的貴族人士了。

周人本來是戎狄的一支,因為進入了農耕時代,從而從戎狄中脫離而出。夏朝滅亡後,周人「失其官而奔戎狄之間」。根據《中華遠古史》的作者考證,周人最早生活在山西一帶,夏朝滅亡後逐漸遷徙到了關中。我們可以猜測,夏朝滅亡後,為了躲避商朝的戰爭,周人就西遷到了渭河上游去了。遷徙到了渭河以後,周人就開始發展農業,因此被商朝人成為「種田的人」,甲骨文中的「周」也就是「田」的形狀。

周字的演變

周朝滅了商朝之後,進行了大量的分封。由於周人自稱是夏人,因此這些分封國就合起來成為「諸夏」,後來又有了華夏的稱呼。而此時,周人又以自己為中心,將東方的民族稱為東夷、北邊的民族稱為北狄、南方的民族稱為南蠻,西邊的民族成為西戎,於是形成了華夷觀念。包括那麼沒有和自己同宗同源的羌族,因為沒有進入農耕時代而疏遠,也被貶斥為「西戎」、「北狄」

原文網址:https://kknews.cc/history/plkazlj.html

四川羌族與以色列淵源:或是以色列遺失十個支派的後裔

羌族建築:碉樓(圖:網络資料)

四川羌族与以色列渊源 « 国度信息日志 https://bit.ly/3m7mGhl

羌族,一個聚居在中國四川的岷江以西與西藏接壤與的山區的民族,很可能也是以色列遺失的十個支派中的後裔。 內地會西教士陶蘭斯(Thomas Torrace)考證認為,這些古老的以色列人在西元前若干百年,就來到了中國。

聖經記載亞伯拉罕生以撒,以撒生雅各,雅各又名以色列。 之後雅各生了12個兒子,發展為以色列12支派。 以色列王國分裂后,南國猶大有兩個支派(猶大支派、便雅憫支派),北國有十個支派,但是在北國以色列被亞述摧毀以後,便消失於聖經的記載。

1896年陶蘭斯從蘇格蘭來中國傳教,成為一名四川成都的華西傳教士,在40年的宣教工作中,他與羌族有過長時間接觸。 1937年他將研究的心得寫成《中國最早的傳教士:古老的以色列人》一書,但引起諸多爭議。

那麼為什麼陶蘭斯認為羌族與以色列有著歷史的淵源,甚至認為羌族就是以色列的後裔呢? 主要是因為在兩個民族在生活和信仰等多方面的相似之處。

1. 建築

羌族的住屋多為石砌平頂莊房,除此之外,建築以碉樓、索橋、棧道和水利築堰等最著名。 陶教士題醒我們,若將這些村寨的設計架構和考古學家所挖掘出土的以色列重鎮伯示麥比較,可以說是非常相像。 原來亞摩利人也有類似的碉樓。

2. 生活用品

在有些地區,羌族的婦女頭帶半月形的一串銀圈作為裝飾,這就好像巴勒斯坦的婦女頭帶半月形的一串銀幣一樣,也就是以賽亞所說的"月牙圈"(3:18)。 秦漢年間羌人打水是婦人家的事,她們把水壺頂在頭上,和猶太人的習俗一樣。 考古學家通過對比從羌人墳墓中和希伯侖墳墓中挖掘出的文物證實了這一點。

3. 婚姻習俗

羌族辦結婚喜事有不少的規矩,諸如:新郎要陪新娘回娘家,而娘家要預備好"回門酒",親友要給新婚夫婦送禮,還要致詞祝福。 此外羌族還有一個獨特的習俗:如果哥哥死時沒有後裔,作弟弟的有義務娶嫂嫂為兄立後。 這與舊約中的"為兄立後"之條例不謀而合。 在上一個世紀初葉,只要法令許可羌人還在實行這個條例。

4. 以動物取名

論到羌族"種類繁熾",他們有一個有趣的習慣,依其種類為自己起名:有犛牛羌、白馬羌和參狼羌等等。 事實上,這是聖經中閃族的古老習慣。 以色列先祖雅各就是用動物給他的十二個兒子起名。 (創49:9-27)。

5. 懼天與一神觀念

中國有一句俗語說"痛則呼娘、窮則呼天",羌人在急難的時候則會喊一聲"Yahwei"(雅威),那正是以色列之神的名字"耶和華"。 他們有懼天並一神的觀念,他們稱神為"Abba Chee",其意思即為"靈父"或"Mabee Chee"即"天上的靈"。 這個稱呼的背後說出,他們所以為的神是有位格的像父親一樣,但也是形而上的、天上的靈不像周圍的物質一樣。

在日常生活中,"Abba Chee"常在他們口中。 無論逆順或禍福,他們求告祂、敬畏祂、尊崇祂。 由於漢化或藏化的結果,他們也跟著大家拜偶像,所以羌人的宗教給人的印像是多神的。

6. 獻祭禮儀

羌人每年有三大節慶:新年、仲夏的平安節和初秋的感恩節。 節慶的同時,要在山頂或山腰的高處舉行一年一度的獻祭大典。 他們先是在高岡上找到一片小樹林劃別為聖,然後就在其中立起一座石祭壇。 築壇的規矩也如同出埃及記二十章25節所載,不可用鑿成的石頭。 大典的時候,一切的男丁必須全體參加,不得無故缺席,就好像以色列男丁每年三次上耶路撒冷過節一樣。

羌人獻祭的贖罪觀念與猶太人相同,每年必以羔羊為祭。 一般的宗教獻祭的目的是感恩或安撫神明,羌人獻祭卻是為了贖罪。 在大典的時候,石祭壇上擺了一塊發亮的白石、一種白色石英石。 其實,這白石只是象徵性的,代表神的聖潔。

祭典的當天,要用一根新繩將羊羔遷到祭壇,然後封鎖這隻羊羔走過的路徑,只許禮拜的會眾通過。 祭司在祭典中就位前,壇上擺好了一大塊無酵餅和一壺酒。 典禮從鳴槍開始,祭司致詞之後,就將羔羊的繩子解開,然後和族長們按手在祭牲頭上。 接著是祭司代表會眾向神禱告,其中的幾句大意是這樣:"我們灑血是為著我們的罪;神哪,請悅納我們的祭。 "接下來羔羊被殺,血則流在盆子裡;這時祭司用一根草,把羔羊的血灑在祭壇上。 典禮至此大致宣告完畢。

7. 祭司制度

說到祭司,他們的穿著上以及規矩上,都如同撒母耳記上十五章二十七節、以及利未記廿一章七節及十三節所敘述的。 祭司父傳子、子傳孫,猶如以色列的世襲制度。 祭司手中的仗更是有趣,有蛇的形狀盤桓而上(見圖),叫人想起摩西怎樣在曠野舉蛇。

除此之外,陶教士特別注意到:羌人與巴勒斯坦人在歌曲中特殊變調上非常近似。 在他們的習俗中,他們將一區的森林關閉五十年,然後在一特定慶典之後開放,這很自然使人想起以色列人的"禧年"。

綜合來看,羌族與以色列民族有很多相似之處。 陶蘭斯總結,實際上擁有"猶太人信仰"的羌民是"前往中國的最早的傳教士",既向同化了他們的漢人,又向周圍的部落族群傳播他們的宗教信仰。

據此,有人認為"羌族"是屬於北國十個支派中的一支。 另外有人分析認為開封定居的猶太人系屬南國兩支派的一支。 目前,於中國河南省開封市內,仍存留著一個猶太人社群,是由北宋時開始定居於開封,亦是紀錄保存得最完整的中國猶太人社群,稱為"開封猶太人"。 千百年以來,他們一直持守著猶太人的血脈,但是他們的外貌與中國人竟是完全沒有分別。 而在開封猶太人的社區中,曾刻鑿過四塊石碑,其中亦有記載以色列人最早於周朝已來到中國。

對於陶蘭斯有關羌族的考證,目前還存在較多爭論。 在鄧宏烈博士的《西方傳教士眼中的羌族神靈信仰》一文中,作者就闡述了當時的傳教士葛維漢所代表的與陶蘭斯截然對立的觀點。

葛維漢是美國芝加哥人類學博士,1911年以傳教士和學者的身份來華,在中國生活和工作了38年,而其中36年是在四川度過的。 與陶蘭斯一樣,他也在羌族地區傳教並對羌族宗教有過考察,但葛維漢認為羌族宗教並非一神教。 在羌族一些受基督教影響較深的村寨,當地天神"木巴瑟"又稱做"阿爸齊",葛維漢認為這是羌人接受陶蘭斯等傳教士"天父"之說的結果。 他稱羌族認為天神"木巴瑟"的地位與在中國民間被認為是主宰宇宙的至尊天神玉皇大帝等同,這是由於羌族受漢族道教影響的緣故。

葛維漢認為,"木巴瑟"的意思相當於"天","天"是古代周人的神,在歷史上羌族(姜姓之族)又是周人的盟友。 他強調:「羌族的『木巴瑟』與漢族的天神相關,周人聯合羌人反抗商人的統治,這個觀念至今還存在於漢族之中。 "他認為當代羌族為周之羌或姜姓之族的後裔。 羌族的"天"信仰,證實此民族的歷史延續性。

陶蘭斯認為"羌民為一神教信徒",但葛維漢認為羌族多神信仰,他列舉了羌族的5個大神、12個小神和一些地方神。 他指出,羌人家中大多祭祀5種主神,具體名字,各地皆有不同。 除了各家中所祭祀的神外,每個村寨地區都有當地的神。 葛維漢認為把那些似乎與西伯來人的文化和宗教相似的特徵解釋為中國西部少數民族的普遍做法更為合理。 他認為,羌族不是一神論者,也不是以色列人的後裔。 因此,也有有學者指出,所謂"羌民宗教"與"羌民"一樣,只是漢、藏兩大文化體系間一個模糊的混雜的邊緣。

1988年,陶蘭斯的兒子、英國愛丁堡大學陶蘭斯教授Dr. T.F.Torrance為之再版,陶蘭斯教授承認他的父親書中一些斷案有失誤之處,然而對書中主要有關以色列淵源的立論則深信不疑。 在他為父親所作的辯護中,最有力的一點是"羌族和摩西五經記載的宗教儀式之間的幾點相吻合之處可能被忽略了、被消解了,或者被視為鄰近民族的影響。 "他認為,這一系列的"相合之處"所依賴的內在統一性卻不應被輕易忽視。

鄧宏烈博士認為陶蘭斯真正想做的是要拾遺一個古老民族保持至今的原始宗教信仰的風貌,希望得出與基督教之上帝信仰一樣的解釋。 葛維漢則注重羌民族原始宗教信仰之現狀的採摘,從受漢藏文化的影響來梳理羌人原始宗教信仰之多元混雜的現象。

臺灣歷史人類學學者王明珂指出:「在基督教文化中心主義偏見下,陶然士所認知的羌民是高貴的一神教信徒,他們的信仰與習俗中保存了許多古以色列人的宗教文化。 ...... 葛維漢接受中國學者所建構的『羌族史』(姜姓族與周人對天的信仰),因而將羌民對『天』的信仰視為該民族長期受漢族與藏族影響下的古老文化殘餘。

四川「羌族」與以色列淵源

羌族少女

以色列男子在哭牆

在中國四川的岷江以西與西藏接壤與的山區,是中國少數民族之一的「羌族」聚居的地方,而羌族很可能也是這遺失的十個支派中的後裔。 根據內地會西教士陶蘭斯〔Thomas Torrace〕的考證,這些古老的以色列人在西元前若干百年,就來到了中國。 陶蘭斯第一次訪問四川成都是1918年,開始與羌族有接觸。 到了1937年他將研究的心得,寫成一本書,書名非常獨特:《中國最早的傳教士:古老的以色列人》。

這本書於1988年由其子、英國愛丁堡大學陶蘭斯教授Dr. T.F.Torrance為之再版。 深知過去半個世紀這本書引起若干爭議,陶蘭斯教授承認他的父親書中一些斷案有失誤之處,然而對書中主要有關以色列淵源的立論則深信不疑。 今日羌族分佈在四川西北部茂汶、汶川、理縣、黑水、松潘等縣。 人口約二十萬。 根據陶蘭斯教授的瞭解:和他們極其類似的族群約有兩百萬人,散佈在四川西南之西藏邊境,東延至雲南,更深展到緬甸及越南邊區。

一

今日羌族的疆域峰巒重疊、河川縱橫、以稀有動物和植物而聞名於世,是國寶熊貓和珍稀的金絲猴經常出沒的地方。 羌人所住的村莊,二十到五十戶人家群居在一起,一個個都像山寨一樣高聳在山頂上。 他們的住屋多為石砌平頂莊房,呈方形,一般二、三層、高者五、六層,每層高約3公尺,各層間以樹幹刻製成的獨木梯上下。 有些樓間還修有過街樓(騎樓),平時以便鄰居互相往來,到了戰時,則樓樓相聯形成巨型山寨;而這一個個「山寨」就點綴在居高臨下、環山險要的地方。

除了石砌房之外,羌族建築以碉樓、索橋、棧道和水利築堰等最著名。 具有約2000年歷史且舉世聞名的四川灌縣都江堰工程,其中有一部分就當歸功於他們的先祖。 說到碉樓,則是羌人村寨的獨有特點:羌語稱碉樓為「邛籠」。 今日有人稱之為古碉,因為這類建築已經廢置不用,成為歷史古跡。 早在20000年前《後漢書? 西南夷傳》就說到他們「依山居止,壘石為屋,高者至十余丈」。 碉樓多建於村寨住房附近,高度在10至30公尺之間,用以防衛、存糧和避難。 碉樓有四角、六角、八角幾種形式。 有的高達十三、四層。 建築材料是石片和黃泥土。

石牆內側與地面垂直,外側由下而上向內稍傾斜。 這些碉樓從遠處望去活像工廠的煙囪。 羌人中的巧匠建造這些碉樓時,居然不繪圖、不吊線、不用柱架支撐,全仗他們的技術與經驗。 建築穩固牢靠,歷經幾個世紀依然屹立不衰。

1988年在四川所發現保存完好的明代羌式建築「永平堡」,就是一個明顯的例子。 大約1916,陶蘭斯教士到了岷江和沱江流域,見到羌人的第一印象就是遠在高山險要處、石砌平頂莊房樓樓相聯所形成的村寨以及巍巍碉樓怎樣點綴其間。 遠遠望去,對於一個西方的遊客,這些村寨好像是擺錯了地方的工業城,一座座的碉樓好像煙囪林立一樣。 等到挨近村子,就有一種恐怖的壓迫感,彷彿能感覺得到碉樓中不時監控的目光,以及隨時可能飛來的橫禍。 陶教士引用了舊約申命記的話來形容當時他親歷其境的感想:「那地的民比我們又大又高,城邑又廣大又堅固,高得頂天,並且我們在那裡看見亞衲族的人。 」〔申1:28〕

陶教士題醒我們,若將這些村寨的設計架構和考古學家所挖掘出土的以色列重鎮伯示麥比較,可以說是非常相像。 原來亞摩利人也有類似的碉樓。 〔參閱Garrow Duncan著《挖出聖經歷史Digging up Biblical History》卷一、126頁1931〕對於這位獻身四十年長期在四川布道的蘇格蘭人 而言,平時耳濡目染的盡是黑頭髮、黃面孔的漢人,如今眼睛一亮的不只是彷彿置身在聖經中的城堡,更是看到在容貌舉止上與眾不同、來自土耳其一帶的異鄉客。

這些人既便是混血,也掩不住背後清晰的猶太人輪廓;就算是他們身穿羌服走在紐約的街上,一眼就會被人認出來。

二

不分男女老幼,羌人多半會唱歌。 歌詞多為4或7個音節一句,類似於漢文中的四言詩與七言詩。 他們唱的有山歌、情歌、喜慶歌和喪歌等。 陶教士特別注意到:羌人與巴勒斯坦人在歌曲中特殊變調上非常近似,聽到其中一首歌曲就會想到另外一首。

羌人以農耕、畜牧和狩獵為業。 犛田的時候,如同猶太人用兩頭牛並肩耕作,正如經上所記:「不可並用牛、驢耕地。 」〔申22:10〕

在有些地區,羌族的婦女頭帶半月形的一串銀圈作為裝飾,這就好像巴勒斯坦的婦女頭 帶半月形的一串銀幣一樣,也就是以賽亞所說的「月牙圈」〔3:18〕。 秦漢年間羌人打水是婦人家的事,她們把水壺頂在頭上,和猶太人的習俗一樣。 考古學家果然證實了這一點:從確認為秦漢年間的羌人墳墓中挖掘出的文物中,找到了兩隻水壺,各具有兩個把子。 這和同一時期的漢人的同類文物迥然不同,然而卻與從確認為西元前八世紀的希伯侖墳墓中挖出十分相似的水壺,其底部凹曲,可供頂在頭上。

羌族辦結婚喜事有不少的規矩,諸如:新郎要陪新娘回娘家,而娘家要預備好「回門酒」,親友要給新婚夫婦送禮,還要致詞祝福。 此外羌族還有一個獨特的習俗:如果哥哥死時沒有後裔,作弟弟的有義務娶嫂嫂為兄立後。 這與舊約中的「為兄立後」之條例不謀而合。 在上一個世紀初葉,只要法令許可羌人還在實行這個條例。 這一點有1881年四川理番的禁令可以為證,全文刻在城外大路旁的大石碑上,直到上一個世紀三、四十年代還在。 其實在《後漢書。 西羌傳》這一本的史書中就記載了這個習俗,認為這是羌族「國無鰥寡,種類繁熾」的原因。

論到羌族「種類繁熾」,他們有一個有趣的習慣,依其種類為自己起名:有犛牛羌、白馬羌和參狼羌等等。 事實上,這是聖經中閃族的古老習慣。 在雅各作歌預言十個支派的未來,他說到:「猶大是個小獅子—以薩迦是個強壯的驢—但必作道上的蛇—拿弗他利是被釋放的母鹿—便雅憫是個撕掠的狼—」〔創49:9-27〕。 Langdon教授在其所著的《閃族神話Semitic Mythology》一書中題到,以動物取名是希伯來和阿拉伯人的習慣。 前者僅限於被擄之前,多用於支派或城鎮,而後者則各時期都是如此,諸如:舊約中的底波拉〔Deborah意即黃蜂〕和西伊伯〔Zeeb意即野狼〕便是阿拉伯人最常用的。

羌人還有一個獨特而有趣的習俗:他們將一區的森林關閉五十年,然後在一特定慶典之後開放,這很自然使人想起以色列人的「禧年」。

今天四川西北部的羌族人是古代羌人中保留下來的一支。 根據中國史書《後漢書? 西羌傳》的記載,這一支羌族的歷史可以追溯到西元前461年的先祖爰劍。 秦厲公時爰劍為秦所擒拿、淪為奴隸。 後來,竟然得以逃脫,輾轉逃入三河間。 這裡的三河是指黃河、賜支河和湟河。 黃河是指當時河關附近以東的黃河河段,而河關則在今日的甘肅臨夏縣;賜支河則是河關以西的河段,流入青海省,輾轉回曲以至於河首。 湟河即湟水,發源於青海湖東部,流入金城郡而匯於黃河。 爰劍就集結了三河間原有羌人種落而自成酋豪。

在《西羌傳》的結尾,總結了兩漢以來爰劍後裔的發展,說到他的子孫竟有一百五十支,大概已由黃河、湟水之地,廣泛分佈於青康藏高原了。 早在西元前三百十六年,由於氐族在蜀西的勢力急劇膨漲,羌族被迫向西、向西北和向西南推進。 向西北進的是參狼羌、散播到甘肅南部和陜西西南部,以甘肅的武都為大本營。 向西進的是白馬羌、分佈在四川與西藏接壤的地區,以四川的汶江,即今日之番縣為中心。 向西南進的是犛牛羌、散居在四川西北隅之月氏區,以四川的邛都,即今日之西昌為首府。

綜合起來,羌族的確有過十分輝煌的歷史,其版圖曾擴展到北至甘肅省南至雲南。 秦、漢之間,遠至敦煌、祁連一帶都有羌族居住,稱為南山羌,散佈在祁連山-阿爾金山區之青海、甘肅、新疆交界地帶。 由於秦漢不斷西進,羌人不斷西遷及南遷,於是漸漸遍佈於青康藏高原,其中有發羌、宕昌羌、鄧至羌、白蘭羌等。 根據《後漢書? 西羌傳》的統計,在東漢時、單是白馬羌、大羌羌等的人口就最少在五十萬以上。 總之,羌人的足跡一度遍及新疆、甘肅、陜西、四川、雲南及西藏,幾乎是當今中國版圖的四分之一。 如果再加上先秦史及其它史料,羌人的疆域更是大的驚人:有史學家認為西周時代入主中原的周族原是羌族的一支〔翦伯讚著《先秦史》〕,不只如此,羌人據說也是藏族和緬甸之緬族的祖先。 近年來更有許多日本學者,前往中國羌族區搜集資料,以圖瞭解日本人與這些民族的關係。

今天四川岷江上游的羌人自稱「爾瑪」,是「土生土長的人」的意思,說明先世是當地古老居民。 他們對於自己歷史如此悠久的意識,有一部分當然是出自於口傳於子、子再傳於孫、如此代代相傳的結果。 根據二十世紀初葉,陶蘭斯教士深入當地所作的調查報告,那一支的羌人自認為是他們的祖先在古時經過千山萬水,從西方千里迢迢地,費時三年又三個月的旅程,最終輾轉來到了這裡。

來到了中國之後,由於天長地久,他們早已忘記古時的語言,如今說的是漢語、藏語和羌語,一種屬於漢藏語系藏緬語族的語言。 他們的早期文獻也已隨著年代失傳。 向來羌人和漢人是比鄰而居,漢人多半住在岷江和沱江的河谷,而羌人則向西退居兩江流域的高山地帶。 羌人看漢人是拜偶像的,而漢人看羌人則是蠻子,彼此格格不入。 雖說漢羌不兩立,然而大家還是過著互不侵犯的生活。 一直到十八世紀中葉乾隆皇帝的時候,才開始融合。 也正因為如此,受到宗教和通婚等等的壓力,羌人的大部分開始放棄他們原有的一神信仰。 雖然如此,究竟悠久的歷史與長期的閉塞,使羌族的精神文化中保留了不少古代的遺風。 根據陶蘭斯教士的研究,截至上一個世紀初葉,還是可能從羌人的習俗和若干尚存的信念中,找出他們的以色列傳統。 他們保有以色列特有的生活模式,凡兩千兩百年之久。 根據他們的口傳,他們原是一位不知名先祖的後裔,而這位先祖生了十二個兒子,所以他們獻祭的時候,壇的周圍插滿了十二幅旗子。 中國有一句俗語說「痛則呼娘、窮則呼天」,羌人在急難的時候則會喊一聲 「Yahwei」〔雅威〕,那正是以色列之神的名字「耶和華」。

大家公認羌人的民族性是正直、樂善好施、莊重、謹守、知恩和執著。 他們有懼天並一神的觀念,他們稱神為「Abba Chee」,其意思即為「靈父」或「Mabee Chee」即「天上的靈」。 這個稱呼的背後說出,他們所以為的神是有位格的像父親一樣,但也是形而上的、天上的靈不像周圍的物質一樣。 在日常生活中,「Abba Chee」常在他們口中。 無論逆順或禍福,他們求告祂、敬畏祂、尊崇祂。 雖然如此,由於漢化或藏化的結果,他們也跟著大家拜偶像,所以羌人的宗教給人的印像是多神的。 約在前世紀三、四十年代,一位美國學者D39id Crockett Graham也到岷江考查。 他對陶蘭斯的見解大表異議,並指出羌民是多神信仰者,可以理解地這也是中國大陸官方的看法。

平心而論,七、八十年前陶蘭斯所親眼目睹的羌人宗教面,正是2700年前,以色列十個支派被擄前夕的故事。 當時,以色列人一面敬拜獨一真神,但另一方面又拜偶像巴力等等。 如果Graham和其它學者也到當時的首都撒瑪利亞考查,恐怕他們的結論會是一樣的偏頗,誤以為以色列人是多神信仰者! 事實上,以色列十個支派的這種「兩面手法」,在他們近三千年的流落生涯中,一直沒有改變過。 這是來自周圍同化壓力底下的長期悲哀。 不過失落的十個支派在這一點上也許會因禍得福,因為他們這種奇異的宗教混合體後來反而成了他們的註冊商標,使人容易認出他們來。

羌人每年有三大節慶:新年、仲夏的平安節和初秋的感恩節。 節慶的同時,要在山頂或山腰的高處舉行一年一度的獻祭大典。 他們先是在高岡上找到一片小樹林劃別為聖,然後就在其中立起一座石祭壇。 築壇的規矩也如同出埃及記二十章25節所載,不可用鑿成的石頭。 大典的時候,一切的男丁必須全體參加,不得無故缺席,就好像以色列男丁每年三次上耶路撒冷過節一樣。 不同的是,以色列人在聖殿里獻祭,而羌人則在高處獻祭。 其實,這「高處獻祭」的行為又是延續了西元前七百年以色列十個支派被擄前夕的遺風。 那時,「他們在各高岡上,各青翠樹下築壇,立柱像和木偶。 」〔王上14:23〕論到「高處」,以西結有更詳細的描述:「_就是各高岡,各山頂,各青翠樹下,各茂密的橡樹下,乃是他們獻馨香的祭牲給一切偶像的地方。 」〔結6:13〕

羌人獻祭的贖罪觀念與猶太人相同,每年必以羔羊為祭。 有趣的是:羌族的「羌」字從羊、從人,可見羊在他們的歷史和生活中佔有很重要的地位。 他們的祖先是牧羊人,遷居四川以後,在農耕之餘依舊放羊。 他們吃羊肉、以羊皮制衣,不論男女老少,每人都有一件羊皮背心,俗稱「皮褂褂」,可以一褂兩用:晴天背心羊毛向內,雨天則向外防雨。 每年高山大典的時候,以羊為祭牲,還跳古老的羊皮鼓舞。 羊簡直成了羌人生活的中心。 事實上,「羔羊為祭」才真正的道出了他們宗教的精華所在。 一般的宗教獻祭的目的是感恩或安撫神明,羌人獻祭卻是為了贖罪。 在大典的時候,石祭壇上擺了一塊發亮的白石、一種白色石英石。 其實,這白石只是象徵性的,代表神的聖潔。 根據陶蘭斯教士深入的了解,他們並不拜那一塊白石。 既然他們稱神為「Abba Chee」或「靈父」,相信祂是有位格的如同父親一般,他們若真要拜它,何不將白石雕刻成特定的模樣? 這白石甚麼形狀都可以,但一定要白顏色的,可見是取其白! 其中象徵的意義大過於實質的意義是顯而易見的。

可惜,外人單就羌人在房頂、窗臺和田邊擺放白石的行為,就立刻下了斷案,說羌人拜的是白石神,信仰的是崇敬萬物有靈的原始拜物教。 當然,也許有不少的羌人果真如此,可是就這樣一竿子打翻全船人的作法,則有欠公允。 事實上,「白石」、「靈父」和「羔羊為祭」這三個觀念是緊緊相聯的。 每逢獻祭大典的前十天,由族長選定好祭牲,其身、其腿和其角必須是沒有殘缺的。 禮拜的會眾在三天前必須潔凈自身和衣冠,三天內不沾姜蔥、不吸煙。 祭典的當天,要用一根新繩將羊羔遷到祭壇,然後封鎖這隻羊羔走過的路徑,只許禮拜的會眾通過。 祭司在祭典中就位前,壇上擺好了一大塊無酵餅和一壺酒。 典禮從鳴槍開始,祭司致詞之後,就將羔羊的繩子解開,然後和族長們按手在祭牲頭上。 接著是祭司代表會眾向神禱告,其中的幾句大意是這樣:「我們灑血是為著我們的罪;神哪,請悅納我們的祭。 」接下來羔羊被殺,血則流在盆子裡;這時祭司用一根草,把羔羊的血灑在祭壇上。 典禮至此大致宣告完畢。

任何一位熟悉舊約聖經的讀者,在瞭解羌族祭典的始末之後,不禁會問,這豈不是以色列人過逾越節和一年一度贖罪日的翻版嗎? 事實上,在家祭中,有羌族的祭司在村民的住宅門框上灑血,用以保護全家。 在1925年,陶蘭斯教授那時才十二歲,跟著父親陶教士登上海跋一萬英尺的一座羌族村莊俄曰。 一位祭司級的大老第一次見到陶教士,就將羌歷中贖罪大日的種種,作了全盤的介紹。 之後,陶教士就讀利未記十六章給他聽,這位老祭司竟然興奮地跳起來說,這就是他們失落已久的羌族聖經! 說到祭司,他們的穿著上以及規矩上,都如同撒母耳記上十五章二十七節、以及利未記廿一章七節及十三節所敘述的。 祭司父傳子、子傳孫,猶如以色列的世襲制度。 祭司手中的仗更是有趣,有蛇的形狀盤桓而上〔見圖〕,叫人想起摩西怎樣在曠野舉蛇。

三

綜合來看羌族的宗教,他們對於神是絕對聖潔的意識,與以色列人是不謀而合的。 聖經學者俄珥〔Orr〕教授說得好:「不管以色列的祭祀制度,和異邦的宗教在表面上有多麼類似,事實上,兩者在根基上是迥然不同的。 沒有任何一個異邦的宗教是建立在神是聖潔的意識上,而同時又受到一種意圖挽救人類的設計所左右。 這一種設計包括了怎樣藉著救贖之恩,來挽回並維持人類與神的交通,使敬拜者的良心得到真正的平安。 這是利未體系的真正性質。 在這祭祀制度中的每一部分都設計好了,要使禮拜的人感覺到罪怎樣使人與聖潔的神隔絕,同時也提供了解決罪的方法,使人回到神的面前,尋獲祂的歡心。 」事實上,這裡用在以色列人身上的每一句話都可以很恰切地應用在羌族身上。 因此在中國的定居猶太人至少有兩個支派:「羌族」是屬於北國十個支派中的一支,而在開封定居的猶太人系屬南國兩支派的一支。

奇妙而有趣的是:在幾年前華盛頓郵報有一段記載述及在一九四七年所發現的死海古卷,其卷內旁注一些非希伯來文字,後來才知道是中文。 如此一來,中國人與死海古卷的關係又是如何呢? 據推斷,有可能有十個支派的以色列人約在西元前二百年就已到中國,當他們回到耶路撒冷朝聖時,也許曾在死海古卷附近停留或協助抄寫聖經,因而留下一些中文字的字跡

四川羌族与以色列渊源 « 国度信息日志 https://bit.ly/3m7mGhl

-----------------------------------

羌族的傳說是什麼?木姐珠和鬥安珠的愛情故事 - 歷史趣聞網 https://bit.ly/39wGENs

----------------------------------

試比較羌族多神和基督獨一神崇拜文化

试比较羌族多神和基督独一神崇拜文化 https://bit.ly/3m8vljW

摘 要:神靈崇拜在世界各民族宗教信仰活動中存在著普遍現象,然而西方基督教神靈崇拜和羌族神靈崇拜之間卻大相徑庭。 本文從神靈體系、神靈觀念兩個方面對雙方的神靈崇拜現象加以對比,試圖找出它們之間的差別,從而展示雙方文化的內涵。

试比较羌族多神和基督独一神崇拜文化 https://bit.ly/3m8vljW

神靈崇拜是世界各民族宗教信仰活動中的一個普遍現象。 然而對西方基督教文化和羌族文化進行對比時,可發現二者之間不同的神靈崇拜現象,其中一個突出的表現是獨一神崇拜和多神崇拜的不同[1]。 說到爾瑪(羌族)從古羌族就無偶像崇拜,而屬是多神信仰的族群,崇拜不止一個神靈,她崇拜自然順應自然,對神的信仰,產生了獨特的文化現象。 而基督教則只崇拜一個神靈,是典型的一神教。 筆者對比較雙方的範圍作一個限定:前者主要局限於基督教《聖經》的神學教義,後者則著眼於羌族傳統文化的"釋比文化"。 希望通過考察雙方神靈崇拜現象的差異,有助於認識西方民眾和羌族雙方文化觀念的差異,從而自覺地吸取西方文化精華,促進羌族文化發展。

一、神靈體系的一神論與多神論

(一)基督教是典型的一神

教 就神靈體系來說,基督教是典型的一神教,只崇拜一個神靈。 強調唯我獨尊,唯我為真。 只有基督教的上帝才是唯一的真神,其它任何宗教信仰中的神靈都是魔鬼和邪靈。 在基督教《舊約聖經》中上帝耶和華說,"我是首先的,我是末後的,除我以外再沒有真神";[2]"我是耶和華,在我以外,並沒有別神,除了我以外再沒有上帝"。 [3]《聖經·申命記》中,耶和華通過摩西向以色列人說:"除了我以外,你不可有別的神。 "[4]信奉基督教以外的任何宗教都被認為是異教徒,要受到懲罰和迫害。 歷史上曾出現過多次迫害異教徒的事件,甚至發動過宗教戰爭。 中世紀基督教會對異教徒進行殘酷的迫害,宗教裁判所迫害的異教徒數不勝數,17世紀的十字軍戰爭,就是以消除異教徒、維護基督教的絕對性和至上性為目的的[5]。 而在羌族的歷史上,從來沒有發生過由於宗教信仰不同而導致的宗教戰爭,也沒有發生過因為宗教信仰原因而進行的大規模迫害。 這裡有必要指出,在基督教中,作為聖子的耶穌基督、聖靈和作為聖父的耶和華上帝是三位一體,是上帝的三個位格,而不是三個神靈。 上帝作為唯一的真神主宰著人的生活。 所以,對上帝的信仰意味著對其他宗教信仰的摒棄,對上帝之外的任何神靈的信仰都是異端,都是拜偶像[1]。

(二)羌族的多神崇拜

相比基督教的獨一神崇拜,(爾瑪)羌族的宗教是多神教,崇拜多位神靈。 有學者統計羌族崇拜各類自然神靈30餘種,一類是自然界諸神,如天神或太陽神、地神、山神、羊神、牲畜神等。 其中最崇拜天神、山神、羊神。 二類是家神,主要為祖先神,因神位設在尾角,又稱"角角神",如男神、女神、門神、灶神、倉神等。 三類是勞動工藝之神,是羌人崇拜工匠的反映,又稱"柱柱神",如:匠神(鐵、石、木)、建築神等。 四類是羌寨神,有石羊、石犛牛等,雕刻在寺廟或寨子門前。 [8]羌族原始宗教的顯著特徵是以白石崇拜為表徵的多神信仰,白石既是天神和祖先神的象徵,也是一切神靈的表徵,它被供奉在每家屋頂正中最高處和村寨附近的"神林"中的石塔上。 白石必須選擇潔淨石塊,由巫師作法安置,淋以雞羊血或牛血,方能表徵神靈。 據考證,汶川縣蘿蔔寨羌族宗教巫師"釋比"的唱經中有兩個詞:一個叫惡,一個叫善。 惡神的名字羌語稱"昔母依",意為黑色的神,善神的名字稱"昔母迫",意為白色的神。 白石作為吉善,大年初一拿白石進屋,象徵進寶,正月間串親戚送一塊白石,喊"財來了",象徵送財寶,並供在主人家的神龕上。 [6]羌族崇拜多神絕不是偶然的。 從"釋比經典"可以看出,古羌人歷經艱難的遷徙,飽受磨難,每到一處新的環境都要與大自然進行長期不懈的鬥爭。 從而悟出了大自然的萬物對本族的生存所起的作用,進而虔誠地將萬物當作神來崇拜祭祀,以諸神約束自己的行為,以求得人與人、人與社會、人與自然間的和諧平衡。 因此,羌族至今仍然保留著具有圖騰崇拜性質的「萬物有靈」信仰。 因為圖騰崇拜是是把這個民族的物質生活關係最為密切的某種植物和動物作為崇拜的物件。 羌族中殘留的圖騰崇拜是多元的,即崇拜天、太陽、白石、火、山等等。 其中較為普遍的是羊圖騰崇拜的遺跡。 這主要表現在:羌族自稱"爾瑪"、"爾芊"、"爾麥",這與羊的叫聲相近。 傳說羌人與戈基人戰鬥時,均在頸部懸羊毛線作為標誌,這實際上是類比羊的形狀作為崇拜物件的。 以求戰勝邪惡、保證寨人安寧的吉祥物。

二、神靈觀念的"純"與"雜"

(一)基督教強調神靈觀念的"純

" 就神的觀念,基督教奉上帝為宇宙間的唯一真神,至高無上,全知、全善、全能、全在,是宇宙自然和世界萬物的創造者,是世界萬物運動變化的支配者。 對人來說,上帝創造了人,給予了人生命,主宰著人的得失成敗、生死禍福,對人的善惡行為進行審判,把人類從罪惡中救贖出來。 換言之,上帝就是慈愛、公義、聖潔,上帝是世界的根本,尤其是人的根本,一切從上帝而來,又最終以上帝為歸宿。 [1]

從歷史淵源來看,基督教產生之初,其信徒絕大多數是被壓迫民族和下層群眾,他們擺脫苦難生活的希望全部寄託在彌賽亞的降臨上。 《福音書》宣稱耶穌就是上帝派來的救世主,他死而復活,不久就要重來此世,對世人進行最後審判,在地上掌權為王,建立千年王國。 但是,這個神國畢竟是未來的事,隨著時間的過去,基督教徒們等待神國來臨的盼望一再地化為泡影。 一些宗教領袖開始修改過去的信仰,把千年王國從地上搬遷到天上去了,早期基督教徒們企圖在地上王國中享受的物質財富也被搬到天上去了。 基督教要求信徒不要為生命憂慮,為吃什麼、穿什麼發愁,一切聽從上帝的安排,一心一意求上帝的義、進上帝的國。

(二)羌族神靈觀念的"雜"

1、羌族的主神觀念。 羌族的宗教觀念,已把神鬼分開,認為神是善的、淨的,能降福於人,能控制邪惡與災難。 也產生了主神觀念:諸神之中,天、地和太陽最大,天神阿爸"木比塔"是至高無上的,在他之下,造天的神公木巴西和造地的神母勿西,他們賜予羌人溫暖和豐收;在此之下有自然神和人神。 由於羌族有主神觀念,所以祭天要選擇離天界最近的雪山或白石塔(以"納薩"和白石作為雪山的象徵),來表達對主神的崇敬;2、羌人的邪魔鬼怪觀念和靈魂不死觀念。 在羌人的傳統觀念中,邪魔鬼怪主要是凶死夭亡之人所化而成。 羌人相信人有魂,人死了,魂魄是不死的,將會轉生為其他生物。 靈魂不死觀念把人的生與死緊密地聯繫在一起,道出了羌族人民關於生死的哲學思考;3、羌族宗教為萬物有靈,多神崇拜的原始宗教。 這種宗教思想所反映的,更多的是人與自然的關係,而較少人類社會的狀況,即人與人之間的關係。 羌族所構擬的偶像體系龐大而完整,"天神一千,地神八百",其中他們崇拜的是與自身生產生活密切相關的自然物賦予靈性的神靈。 而不是帝王、官僚階級社會等級觀念的形象的偶像體系。 伴隨著羌族進入階級社會以及民族間矛盾的加劇,其祖先崇拜的內容也複雜化了,例如對於有功於民者,均視之為神而予以崇拜,還伴有相應的民間傳說:如"汶川縣克枯寨崇拜的龍山太子,傳說原為天神之子,後降於人間,除暴安民,受到了羌人的擁護,死後,羌人將其遺體埋在龍山頂上,世代祭祀不絕。 又如茂汶縣黑虎等寨崇拜的黑虎將軍,據說原來是領導這一帶羌民反抗清王朝統治的起義首領,后因寡不敵眾而遇害。 "[7]上述表明羌族人信仰的精神世界裡沒有權威的固定等級表,也表明羌族人崇拜物件的雜亂無章。

總之,在羌族的宗教意識裡,沒有與人隔絕高高在上的神的觀念,相反,把神看作人一般,許多羌族的神靈們有俗名俗姓,有妻妾兒女。 他們天生具有各自的才能,如女神薩朗是天上一位能歌善舞的美麗女神,她教羌人唱歌、跳舞,受到羌人的尊敬,因而將每年農曆五月五定為"領歌節"。 也就是說神靈在這些方面和人沒什麼區別,具有非常濃厚的人情味和人間氣息。 這些神靈和人們生活的關係在於:神是人祈求幸福和平安的物件,是人類生活的保佑者,這與西方基督徒把上帝看作"永恆不動的基石"的神靈觀是根本不同的。 不僅如此,多神崇拜的泛濫導致宗教意識的混亂,羌族沒有宗教組織與寺院,宗教祭司一般為男性充任,為不脫離生產的宗教職業者,一般每個羌寨都有一名,在羌寨中,鬼神的祭司是十分重要且社會地位較高的人物,受到人們的尊重,對羌族宗教的這種祭司,中外學者一般稱其為"巫師",在羌族地區稱其為"釋比"。 所以,對於宗教及其內在精神,羌人大都處於不甚瞭解的狀況,正統的宗教經典文化從未在他們中佔據主導地位,玄妙深邃的宗教經典理論離他們還是遙遠的。 他們認為只要對今生有利,就去供奉和祭祀,祈求神靈的説明,來追求今世的滿足和完滿;而基督教重來世,以彼岸的永生為最高目標。

總而言之,從《聖經》的神學教義視角去審視羌族的多神崇拜現象和意識,可以看出雙方宗教文化在深層觀念上強烈的異質性。 "基教獨尊,對其他宗教採取排斥態度,維護精神生活和政治生活中的絕對地位"。 [9]而在人類歷史長河中,"彌久不變或變化甚微的是文化深層結構中的'心理積澱',而這種'心理積澱'一旦成型,它就作為原初的文化母體參與到未來的歷史生成過程中。 "[10]因此雖然時光流逝,中國社會的經濟、政治和文化狀況都發生了巨大變化,但中國羌族人在面對和思考以及接受宗教信仰方面,還是有著他的本土文化

试比较羌族多神和基督独一神崇拜文化 https://bit.ly/3m8vljW

-------------------------

试比较羌族多神和基督独一神崇拜文化 https://bit.ly/3m8vljW

走過住在雲朶上的四川少數民族-羌族。

羌族是古老的民族,早在炎帝、黃帝時代即已存在,傳說他們是炎帝的後代,在歷史上文字記載,最保守也在三千二百年前的商高宗武丁時代,武丁是極少數不需透過貞人卜官,即能親自以龜甲牛骨占卜解辭的皇帝,在武丁時代卜辭的甲骨文裏,多次出現羌族有關記載,如卜辭:「登婦好三千,登旅萬,乎伐羌?」登是徵集之意;婦好平日即統領商朝常備士兵3000人;商朝軍隊編制一旅3000人,這裏是指軍隊的意思;全句意思為:「徵集婦好的三千名軍士,另再徵集一萬名後備士兵,去征伐羌族,會得勝嗎?」

武丁派遣他最心愛並能帶兵作戰的愛妃「婦好」,多次攻打清剿居徙在現今廣袤大西部的羌族,並在龜甲卜辭上記載祭拜皇室祖先用了多少三牲,及擄獲羌族人頭若干,一併祭祀。

甲骨拓片

古籍裏記載推斷夏朝開國皇帝大禹即出身羌族,司馬遷在《史記》中道:「禹興於西羌」,《帝王世紀》道:「禹本西羌人也」,四川茂縣、汶川羌族,堅定的認為大禹是羌族人。筆者在一篇「大禹是羌族人嗎?」一文 (參見http://blog.udn.com/mobile/ettc696969/7765177)闡述管窺之見,亦傾向認同大禹是古羌族人。

大禹聖帝

仲夏白露,賢侄科豆載我驅車離開父親的故鄉成都,往阿壩州藏族羌族自治州進發,一路蜿蜒隨著岷江的迆邐流轉,岷江夜曲的歌詞低迴在耳:「岷江夜,恍如夢,紅男綠女互訴情衷」;放眼看去,大山綿延,一峰接一嶺,路轉山也轉,因深處內陸,沒有太平洋與印度洋的海風滋潤,山只見枯黃的勁草刺竹,少見綠意盎然的灌木群樹,五千年的古羌族,無論在甘寧川青,自然環境以窮山惡水居多,他們還要抵禦東邊來的漢民族強勢的侵擾掠殺,與北邊來的各朝代遊牧民族的鐵騎鋼刀。

曾討伐羌族的「婦好」雕像。

「婦好」生前使用的武器銅鉞,重逹八公斤,「婦好」墓陪葬品。

沿路峻嶺稜線制高點,都能看到千年以上的舊碉樓,碉樓高約五層樓至十層樓都有,以當地石材堆砌,汶川大地震竟未倒塌,碉樓有射口,瞭望警戒數十公里,能向其他碉樓以狼煙傳遞烽火戰況訊息。彷彿看到商高宗武丁愛妃,率三萬鐵騎從殷都越過河南、湖北、陝西,高舉八公斤重閃著冷光的銅鉞,直奔羌族、古巴國、古蜀國(係沿黃河而下巴蜀之古羌族),殺將而來,一陣血腥,血流漂櫓,婦好大勝而返,羌族俘虜運返殷都與牛豬羊一同畜養,一年百多個各式祭典,宰羌俘首級與三牲一同祭祀。

進入阿壩州的桃坪羌寨、水磨鎮、茂縣、汶川、理縣、九寨溝、松潘等羌族自古棲息地,心裏向古羌族的祖先低聲說到:「我來了,我來晚了,但我仍來了」。

商朝之前我就擔心你們被「婦好」殲滅,秦始皇出身甘肅天水羌種,除軍事上要求所屬不得向西攻打羌族外,為繼華夏正統,不曾承認係羌族後裔。

羌族祖先在商朝更早前,即向黃河南下入川,曾建立巴國、蜀國,留下輝煌的歷史遺跡,其文化底蘊至今仍潛藏在四川的榮耀裏;寧夏興慶府現今銀川市,羌族一支黨項羌李元昊建立西夏國,盛極一時,有自己創制的西夏文字、典章制度、佛教與儒教經典及精緻文化、百工技藝等,與北宋、大遼鼎足而三,李元昊實乃一偉大君王。

額濟納(黨項羌語裏額濟納即黑水之意)河邊黑水城的三千多卷西夏典章制度、佛教手抄經卷、軍事政經文稿、法律條文、官署檔、審案記錄、買賣契約、文史書籍、字典辭書、碑刻銘文、印章、符牌、錢幣以及譯自漢文的儒家經典、史書、類書和兵書等珍貴資料原件,被俄國野蠻竊賊科茲洛夫一卷不漏地搬回莫斯科,不知這些原件資料能否重返中國?現今世界學術界掀起「西夏學」風潮,即使中國學者要赴莫斯科參考西夏原件,俄國人會限制中國學者人數,並要求提出研究報告重點方向,賊偷了贜物,堂而皇之放在該國學術機構,失主去看贜物百般刁難,羞辱至極。

黑水城遺址

俄國野蠻竊賊科茲洛夫

蒙古騎兵六次出兵西夏,成吉思汗在這段時間死亡,遺囑之一即要求滅殺西夏國臣民,我看著阿壩州南流向宜賓方向的岷江,依稀還看到西夏貴族,扶老攜幼,趕著牛馬車,倉慌狼狽,神色驚恐,沿著岷江向南逃逸,軍隊一路丟盔卸甲,前面不敵蒙古騎兵的西夏軍士,屍首經岷江水急速往下流淌,岷江月夜,月明星稀,羌族在岷江留下血的記憶。

汶川大地震後,禍福相倚,沒有大地震,外界很少注意到這川北山溝壩子裏,幾千年來住著一群偉大的民族,他們堅韌地活在這窮山惡水,山高水急的川青陝甘寧交界處,在各個變動的時代,羌族多半已被回族、藏族、漢族同化,也有一部份西夏國黨項羌貴族逃向雲南、西藏昌都、林芝地區,甚或更遠的國境之南的滇緬邊界,現存並自覺承認自己是羌族的,官方統計數字大約僅存三十萬人。

走進羌寨與風景區,羌族朋友操著一口四川話,向觀光客招攬生意,或爭取住宿吃飯或兜售紀念品,除了政府經費或援建的新建築有一些羌族圖騰外,很難感覺到羌族特色,有些失望與失落,這偉大的民族,人口數少得令人擔憂,商業化也失了民族魂,漢民族強勢侵入他們的生活,回程再次沿著岷江往成都方向,再三回頭看山嶺上廢棄數百年的碉樓,羌族的朋友遠離歷史的殺戮,但能逃得過文化的侵蝕嗎?保重,我偉大的羌族朋友們。

西夏國女性

羌族少女

羌族咂酒

禦敵碉樓

羌綉

https://www.youtube.com/watch?v=kWL_8xKq4KI

羌族舞蹈-<鴿子花開的時候>

https://www.youtube.com/watch?v=aDjhl4LBO7M

茂縣牛尾寨羌族

TEXT CONTEXT 文本 情境

留言列表

留言列表