曹永和2011年出版「近世臺灣鹿皮貿易考」論文,將台灣早期在漢人移民和農業開墾前的經濟發展完整呈現+中學畢業 自學成教授 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 ::

在台灣很久以前,其實到處都有鹿的蹤跡,從地名資訊服務網中,搜尋鹿這個關鍵詞,就會有很多有關於鹿的地名。

為什麼這些地名跟鹿有關呢?

有些是因為地形,例如:鹿耳門溪是因為溪附近的陸地形狀像鹿耳而得名;有些則是由原住民的語言轉音而成,例如:臺東海端鄉的霧鹿,可能是由一種名為vulvul 的草而得名,或是因為當地泉水冒出的聲音,布農族用水聲命名為pul-pul,後來轉音為霧鹿。

除了上述的地名緣由之外,有更多的地名都是因為有鹿在此活動而得名,像是苗栗南庄的鹿場、嘉義的鹿草、還有許多縣市都有的地名鹿仔寮、鹿仔坑。

※ 台灣番社采風圖

從這些地名的分布,我們可以想像臺灣當初應該有很多鹿吧?

台灣梅花鹿的第一次正式記載是在元朝汪大淵的《島夷誌略》,後來明朝陳第的《東番記》更詳敘了台灣原住民對梅花鹿的狩獵與利用方式,說明了數百年前的台灣有十分龐大的梅花鹿群,並且是當時原住民重要的食物與經濟來源。

到了17世紀時的荷據時代,荷蘭東印度公司看中日本鹿皮市場的龐大商機,鼓勵台灣原住民以及福建一帶中國人來台大量獵捕梅花鹿,再收購鹿皮出口,巔峰時期一年可出口超過10萬張。

如此龐大的獵捕壓力使得梅花鹿數量快速減少,再加上平原地區的開墾,梅花鹿棲地遭受破壞,族群狀況每況愈下,到了1969年,台東獸鋏捕獲的一隻幼鹿是記錄中最後一隻野生個體,從此台灣梅花鹿宣告從野外絕跡。

梅花鹿是草食動物,在生態系中扮演十分重要的角色,既是高階掠食動物的食物來源,也影響了植被的演替與消長。

野外族群絕跡之後,台灣只剩下台北市立動物園與民間養鹿場,仍有養殖的台灣梅花鹿。

為了讓牠們重新回歸山林,墾丁國家公園在1984年引入台北市立動物園的梅花鹿,開啟梅花鹿復育計畫,這也是台灣生態保育意識萌生初期最具代表性的保育行動。

鹿的知識小教室 - 台灣海關的鹿皮貿易 @ 台灣鹿TWDEER :: 痞客邦 :: https://bit.ly/2H7T3MZ

鹿皮貿易

2011-10-28 中國時報 【侯俐安/台北報導】

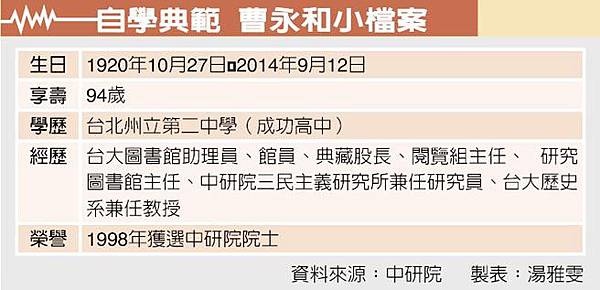

九十二歲高齡的中研院士曹永和,整理、修補六十年的第一本學術作品問世,《近世台灣鹿皮貿易考─青年曹永和的學術啟航》詳載曹永和的學術研究歷程,以及戰後初期台灣史學研究環境,全書以手稿復刻原貌呈現,由中研院台史所研究員補充注釋,在昨日曹永和生日壽慶上發表新書。

曹永和一九二○年生於台北士林,十九歲中學畢業後即開始工作,工作之餘自行閱讀中國歷史與中西交通史著作。二二八事變後,他在軍警駐守的台灣大學 圖書館服務長達卅八年,期間參考荷蘭文獻在一九五一年寫成《近世臺灣鹿皮貿易考》論文。

曹永和說,戰後初期台灣史研究大多停留在《台灣通史》,但漢人移民和農業開發之前,曾經歷了烏魚漁業及鹿皮貿易的重要階段,要研究早期台灣史就必須接觸荷蘭文檔案。他說,這篇論文距今已六十年之久,在學生編輯下終於出版,實在太晚了些,早期台灣鹿皮貿易及農業開發的關係,以及台灣經濟史上不同階段的發展,仍是研究者值得重視的學術課題。

中研院台史所副研究員鍾淑敏表示,前年曹老師因病住院時在病床上仍對作品放心不下。「老師對於鹿皮貿易念茲在茲,我們覺得此事對於老師意義重大,於是商得老師同意,先將原稿帶回台史所掃描,再由學生、助理們協助打字,希望老師在這個基礎上修改。」

那時稿子雖已完成,卻因曹永和認為還需增加原始檔案而暫且停擺,兩年後才又開始整理手稿,進行了初步的校對工作。鍾淑敏說,「今年三月,我們計畫以這本書作為老師賀禮,於是由台史研究所陳宗仁接手此一工作,開始進行全稿的整理事宜」。

整理過程中,曹永和曾指示兩個修改重點,一是要重新改寫成合適的中文,二是要增補新的史料。陳宗仁說,「老師的文稿雖多日文語法,但在閱讀上尚無困難;至於增補史料,則變動較大,似以保存舊稿為宜。」於是本書在編輯巧思設計下,是以原作手稿復刻呈現,包括黏貼、刪補等均以原貌呈現。

資訊來源:http://news.chinatimes.com/reading/110513/112011102800589.html 中時電子報

http://udn.com/NEWS/READING/REA8/6680796.shtml 聯合新聞網

書名:《近世台灣鹿皮貿易考─青年曹永和的學術啟航》

作者:曹永和

校注:陳宗仁

出版:曹永和文教基金會、遠流出版事業

出版年:2011年10月27日

定價:890元; 329頁2011-10-28 中國時報 【侯俐安/台北報導】

九十二歲高齡的中研院士曹永和,整理、修補六十年的第一本學術作品問世,《近世台灣鹿皮貿易考─青年曹永和的學術啟航》詳載曹永和的學術研究歷程,以及戰後初期台灣史學研究環境,全書以手稿復刻原貌呈現,由中研院台史所研究員補充注釋,在昨日曹永和生日壽慶上發表新書。

曹永和一九二○年生於台北士林,十九歲中學畢業後即開始工作,工作之餘自行閱讀中國歷史與中西交通史著作。二二八事變後,他在軍警駐守的台灣大學 圖書館服務長達卅八年,期間參考荷蘭文獻在一九五一年寫成《近世臺灣鹿皮貿易考》論文。

曹永和說,戰後初期台灣史研究大多停留在《台灣通史》,但漢人移民和農業開發之前,曾經歷了烏魚漁業及鹿皮貿易的重要階段,要研究早期台灣史就必須接觸荷蘭文檔案。他說,這篇論文距今已六十年之久,在學生編輯下終於出版,實在太晚了些,早期台灣鹿皮貿易及農業開發的關係,以及台灣經濟史上不同階段的發展,仍是研究者值得重視的學術課題。

中研院台史所副研究員鍾淑敏表示,前年曹老師因病住院時在病床上仍對作品放心不下。「老師對於鹿皮貿易念茲在茲,我們覺得此事對於老師意義重大,於是商得老師同意,先將原稿帶回台史所掃描,再由學生、助理們協助打字,希望老師在這個基礎上修改。」

那時稿子雖已完成,卻因曹永和認為還需增加原始檔案而暫且停擺,兩年後才又開始整理手稿,進行了初步的校對工作。鍾淑敏說,「今年三月,我們計畫以這本書作為老師賀禮,於是由台史研究所陳宗仁接手此一工作,開始進行全稿的整理事宜」。

整理過程中,曹永和曾指示兩個修改重點,一是要重新改寫成合適的中文,二是要增補新的史料。陳宗仁說,「老師的文稿雖多日文語法,但在閱讀上尚無困難;至於增補史料,則變動較大,似以保存舊稿為宜。」於是本書在編輯巧思設計下,是以原作手稿復刻呈現,包括黏貼、刪補等均以原貌呈現。

資訊來源:http://news.chinatimes.com/reading/110513/112011102800589.html 中時電子報

http://udn.com/NEWS/READING/REA8/6680796.shtml 聯合新聞網

書名:《近世台灣鹿皮貿易考─青年曹永和的學術啟航》

作者:曹永和

校注:陳宗仁

出版:曹永和文教基金會、遠流出版事業

出版年:2011年10月27日

定價:890元; 329頁

曹永和《近世臺灣鹿皮貿易考》新書發表 @ 海洋史工作室 :: 隨意窩 Xuite日誌 https://bit.ly/3dzDIk5

-----------------------------

春夏之交,梅花鹿長出茸角,台灣人想到的往往是鹿茸或鹿鞭。但台灣梅花鹿1969年東部最後一隻被捕後,即告滅絕。梅花鹿的消失,不是鹿茸或鹿鞭, 而是牠的皮和棲地被開發。

台灣能重現點點梅花,全島都有鹿?

中央研究院前院士曹永和,六十多年前曾寫了一本「台灣鹿皮貿易考」,對台灣梅花鹿在荷治時期,對日本、中國鹿皮貿易有過一番考證。荷治時期到清治百年間,台灣對中輸出再輸日,或直接輸日的梅花鹿皮超過百萬張,有百萬隻梅花鹿被人捕殺,剝皮繳稅,荷蘭東印度公司再把稅收鹿皮銷到日本。

當時的日本處於爭戰時期,鹿皮使用量大且多,流謫馬上的弓手,套在褲子上皮套,用的就是梅花鹿皮;戰爭用品很多要使用梅花鹿皮,鞋子、包包都用梅花鹿皮。1640年12月6日,東印度公司巴達維亞城日誌曾記載,梅花鹿過度被捕殺,官方為使鹿量回升,對台灣住民曾禁獵一年。

當時,台灣全島從最南邊的滿洲,到最北邊現今台北市的景美、木柵、內湖,到處都有梅花鹿跡;約只百年,這些梅花鹿全島絕跡。墾丁國家公園管理處在國家公園內復育野放,現今有約二千隻野生鹿群,被認為是復育野放成功案例,綠島也有幾百隻;近年台灣島上許民間、團體也開始三三兩兩,飼養梅花鹿,。

梅花鹿可能回到從前?雖然專家對梅花鹿復育野放謹慎樂觀,其實台灣梅花鹿現今最大的問題不是獵捕,而是棲地嚴重不足,和民間農藥使用廣泛。許多原來是梅花鹿的家,如台北景美、木柵以前曾是梅花鹿住的地方,現在連人都難以找到家住,還可能讓梅花鹿回歸?

就算是鄉下,山坡地都已被墾成園地,平地連溪浦都開成水田,梅花鹿何處為家?未來很可能只有少數的山區可供野放梅花鹿,再多就有人鹿衝突的問題,如鹿隻毀損作物,雄鹿磨角造成樹木死亡等問題,梅花鹿很難回得去

台灣能回到梅花點點,全島都是鹿的從前嗎?-文 化 https://bit.ly/3476Xrt

-----------------------

許家維,〈武士與鹿〉(2019)銀幕截圖;《熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司》(北師美術館)

「鹿因三年間不絕的被捕獲,非常減少,再六年間就不能達到原數,於是從一致的決議,一年間禁止不得掘穴、張網、期土人不會因貪慾的漢人榨取至盡。」

—荷屬東印度公司《巴達維亞城日誌》[1]

許家維在北師美術館的最新個展《熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司》,展出了他近年於亞洲探討殖民或國族主義的三件錄像作品,並巧妙選擇三種不同動物作為主要考察對象,這些動物分別是〈黑與白—馬來貘〉(2018)的馬來貘、〈黑與白—熊貓〉(2018)的大熊貓(或大貓熊[2])以及〈武士與鹿〉(2019)的鹿。其中,由洪建全文化教育基金會資助的前二件作品,去年曾在簡麗庭在北美館策劃的《跨域讀寫:藝術中的圖書生態學》展中以「黑與白」系列之名首次發表,也各自挪用日本傳統藝能的漫才(〈黑與白—熊貓〉)和新加坡動物園的導覽(〈黑與白—馬來貘〉)的敘事體。這二種不同的「語言」本身即內含「科學」或「表演」的框架或圖式,文本也反映原產於東方的特定物種(species)在被殖民者或傳教士於近代史上發現後,演進至嵌入當代大眾文化的特定形象之動態過程。在此前提下,以鹿為主題的全新創作〈武士與鹿〉顯得備受期待。

(動物)歷史

圖:許家維,〈黑與白—馬來貘〉(2018);《熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司》(北師美術館)

關於這些以動物為主題的歷史,或許我們可以大膽推測:藉著重新爬梳近代的殖民帝國或強權於亞洲的勢力擴張過程,似乎象徵著他已經從2016年的〈回莫村計劃〉關注在1949年後,國民黨孤軍撤退至泰緬邊境的冷戰時期、或「國共內戰」議題,轉向一條更具普世性的、前國族主義(prenationalist)的歷史敘事,並且在此種新的敘事取向下,將原本看似獨立的事件發展重新脈絡化於「亞洲」的當代圖像裡—於是,沿此種路徑再向前推進的提問將是:「臺灣」在這個新的亞洲圖像裡,又能以何種形象現身?

不過,許家維的作品假如真有「日治」情節的話,最早應該回溯到2008年在基隆造船廠拍攝的〈和平島故事〉,並在2017年個展《臺灣總督府工業研究所》時達至高峰。[3]儘管在這時期,他以造船廠或總督府工業研究所等歷史空間為探索支點,但除了相關時空背景外,還未發展出一以貫之的美學策略或特定歷史視野。例如〈和平島故事〉與〈回莫村計劃〉雖然都著眼於特定個體與集體歷史的關係,從個人「回憶」出發再現歷史的多重趨力,主角像是日治時期的長輩或流落異鄉的情報員,彼此之間並無關聯。在〈飛行器、霜毛蝠、逝者證言〉的即時影像裡,觀眾則看見碎裂、非主體的敘事,帶出日本人對香料、鋯石或丁醇三種物質技術的視野,烘托出殖民現代性的遺產。[4]

圖:許家維,〈臺灣總督府工業研究所〉(2017),《臺灣總督府工業研究所》

我認為要一直到近年許家維幾次前進日本和東南亞創作後,他的影像才真正脫離「代言人」或見證式的立場,且這樣的轉折點明顯是出現在《臺灣總督府工業研究所》展覽,由作品〈飛行器、霜毛蝠、逝者證言〉首次引入無人機與蝙蝠等非人類視角時—在該展覽中,我們注意到「臺灣」似乎與某些曖昧的集體形象(如前海軍第六燃料廠員工、或〈高砂〉裡的能劇面具)有所牽連。同時四頻道運算影像,也呈現現代性的(戰爭)時間類型與當代技術的交會。

視窗

在去年的《跨域讀寫》,「黑與白」系列使用多個同步的敘事鏡框/視窗,或在播放時改變視窗邊界。[5] 在本次展出的〈武士與鹿〉裡,許家維在沿著影像主角口述的時間軸上,同步配置四組均等的視窗而剝削觀眾吸收資訊的慣性。雖然這些影像之間的動力使觀者迷惑,不過本文的主旨並非挖掘這些影像技術,而是針對新作的歷史背景加以補充,端看是否能透過新的意義網絡發現更多意義。

首先,由四組視窗構成的「單頻道」〈武士與鹿〉是以17世紀的貿易體系為切入點、鹿皮的流通為引線,「講述荷蘭東印度公司在台灣、日本及柬埔寨等東南亞及東亞的海上貿易網,鹿皮的交易串起了武士文化、柬荷大戰與台灣的複雜關係」(創作自述)。四組視窗內容分別為日本武士冑甲文化、湄公河上的運砂石船、柬埔寨動物園的鹿隻豢養,及臺灣近海的水下考古;四者以順時針方向在黑色背景上緩慢輪轉而邊緣重疊。隨著影像輪動,高棉語和日語旁白接替交代出荷屬東印度公司的海上貿易網絡,串連臺灣(大員)、日本、柬埔寨等地的場景。

圖:許家維,〈武士與鹿〉展場照(黃宏錡攝);《熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司》(北師美術館)

我們用上圖來說明四組視窗的連動。圖中,左上角為許家維拍攝於柬埔寨動物園的影像,右上、右下、左下影像依序為台灣近海水下考古、日本武士冑甲、湄公河砂石船等。而右下和右上、右上和左上、左上和左下的視窗都有部份相交,似乎暗示彼此分離又互相參照的內部邏輯。第一條敘事線始自17世紀時的柬埔寨,提及荷蘭人從臺灣輸出鹿皮與蔗糖以換取日本的白銀,但由於濫捕,臺灣鹿皮產量由盛轉衰,荷屬東印度公司為尋替代來源而在1643年發動柬荷戰爭,遭到烏棟國王反攻,以獨木舟包圍商船而造成重大挫敗。第二條線表示日本在17世紀初從戰國時代進入江戶幕府時代,不再需要打仗的武士形成新興社會階層,使製作冑甲的鹿皮需求激增;而在亞洲擴張的東印度公司貨幣尚未完全流通,遂透過以物易物方式用鹿皮等商品與日本人換取白銀。[6]

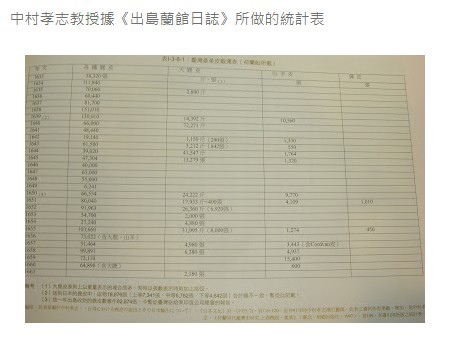

從很早開始,鹿皮貿易就是臺灣史研究的重要命題。據中村孝志研究發現1638、1639年臺灣的野生梅花鹿皮輸出達高峰,但1940年代鹿皮大量減產,究其背後原因是荷蘭人在1937年為了追求利潤而引進漢人的新狩獵技術,改變之前平埔族原住民狩獵鹿群的傳統。[7]然而,狩獵技術影響鹿群銳減的重要性一則對外、一則對內。換言之,狩獵技術不只有外來的需求,更涉及內部動力。但要如何釐清「福爾摩沙」這未開化之地的鹿皮交易,與荷蘭殖民、烏棟王朝的關聯性;又該如何理解初具雛形的國際貿易網絡,其中原住民、荷蘭人、漢人族群之間的社會生態形塑—或在這個荷屬東印度公司的新殖民地,鹿群體現怎樣的歷史動力呢?

圖:1644,熱蘭遮城,原收錄於Isaac Commelin約1644年編的《荷蘭聯合東印度公司的起源與發展》一書中(Wikipedia)

(歷史)動物

最早關於鹿皮交易與族群關係的考證,是曹永和1951年發表的論文〈近世臺灣鹿皮貿易考〉。而早在明朝萬曆四十五年(1617年)的張燮《東西洋考》一書「東番考」,就提到淡水、基隆的鹿皮貿易,「當時漢人便是從台灣與『土人』(原住民)交易,將鹿皮運至中國加工後,再銷往亟需獸皮作為武士胄甲的日本。」直到荷蘭人開始與日本、中國商人競爭起臺灣鹿皮貿易,乃至日本1633年頒布鎖國令,荷蘭人才可說是壟斷臺灣的鹿皮輸出。[8]

臺灣原生鹿科有水鹿、梅花鹿、山羌。梅花鹿在1960年代消聲匿跡,但在荷蘭人上岸時到處可見,因為性情溫馴且適應環境,為平埔族社會所仰賴的重要資源,更代表狩獵的傳統文化。「狩獵時代階段的結束,蓋以狩獵有無多寡所決定。狩獵還很豐富的當時,狩獵是原住者們於原始社會經濟重要的生業,而且是很重要的娛樂,呪術的色彩,強烈地影響原始產業,由這看起來,狩獵也是他們很重要的社會行為。」(曹永和)但此種文化的主體卻在外來勢力影響下逐漸變質為商品。從16世紀收購鹿皮的泉漳商人到荷治、清治時期的納貢、罰課與徵餉,族群間的利益衝突隨著往來頻繁愈發不可收拾。平埔族夾在優勢文化之間,也像棲地被破壞的瀕危鹿群,難以維繫原始生活型態,最後煙滅於歷史書寫(historiograpy)長河中。

圖:許家維,〈武士與鹿〉(2019)銀幕截圖;《熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司》(北師美術館)

在本文開頭引述的《巴達維亞城日誌》裡,我們不難讀到荷蘭人何以從上位者角度期待「土人」不致受到「貪慾的漢人」誘引而改變狩獵習性。在意識到鹿皮危機後,荷蘭人訂出「一年間禁止不得掘穴、張網」之決議。這讓我們想起《東西洋考》記載東番「人精用鏢、竹棅⋯試鹿鹿斃,試虎虎斃,居常,禁不得私捕鹿,冬鹿群出,則約百許人即之,鏢發命中,所獲連山。社社無不飽鹿者。」又如學者戴寶村指出平埔族「捕鹿方式不是全年獵殺,也不濫捕,因此可維持鹿群的數量」[9]。只是令人感傷的是,在〈武士與鹿〉的視窗裡,我們已看不到任何一隻臺灣的梅花鹿—而與臺灣鹿皮有關的影像,只有靜靜躺在藍色海底的沈船。

看不見梅花鹿也無妨。許家維也不是歷史作者(historiographer),嚴格來說,串連貿易網絡的也不是「鹿」而是「鹿皮」。然而,當我們從作品循線上溯至「鹿/鹿皮」異化的分歧點時,有沒有可能逆向檢索文本,從物的線索反推它在歷史上的流變原點,進而打撈出更多被異化的記憶?從大航海的「物」到新南向的「網」,技術提供了我們解殖歷史的工具。那麼,銜接〈黑與白—馬來貘〉[10] 與〈武士與鹿〉的「荷屬東印度公司」,會不會開啟另一扇通往他/它者歷史門戶的鑰匙?也許,藝術家的歷史解鎖任務現在才要開始呢

消失的梅花鹿—〈武士與鹿〉裡的臺灣鹿皮貿易 — 台新銀行文化藝術基金會 https://bit.ly/3dAkyue

------------------------------------

臺灣的氣候環境處於熱帶與亞熱帶地區,天然環境上擁有豐富的森林與水草,形構臺灣早期動植物的豐富多樣。鹿主要棲息於臺灣的山林中,在1603年陳第的《東番記》中曾記載:「山最宜鹿,儦儦俟俟,千百為群」,並提及狩獵方法,及漳州、泉州一帶居民以瑪瑙、磁器、布、鹽、銅、簪環等交易鹿脯、鹿皮、鹿角的情景。臺灣棲息的鹿群主要為花鹿、水鹿和羗等,早期獵鹿的方法主要是用槍及弓箭等器具,漢人則使用捕鹿陷阱。

1624年荷蘭占據臺灣後,荷蘭東印度公司建立臺灣與中國和日本的三邊貿易,大員(Tayouan)為臺灣外銷的大宗集散地,荷蘭統治時期對於人民獵鹿本是毫無限制,但隨著捕獵的興盛與貿易的需求,為防止濫捕規定捕獵期並發予執照和課稅金。

1644年曾頒發400件狩獵執照(北部300件,南部100件),預計每年可捕獲50000張鹿皮,但卻只捕獲10000張,乃因濫捕之故已無法達到原有數量。荷蘭當局針對漢人掘坑張網的補法實施禁捕一年的策略,若不實行兩年狩獵,第三年休息的保育,鹿群將會有全滅之虞,同時透過補鹿政策來調和漢人與原住民之間的摩擦。

1625至1631年臺灣鹿皮的價格上漲,日本市場需求大增,用鹿皮製成甲冑或背心,臺灣鹿皮依級等可分成上等、中等、下等,價格與質量優於暹羅與柬埔寨出產的鹿皮,此外臺灣仍有出口山羊皮與大鹿皮,至於鹿脯、鹿角與鹿骨則銷往中國。

17世紀以來日本透過戎克船與朱印船進口臺灣鹿皮,鄭氏政權建立後,由於日本對於臺灣鹿皮的偏好,鹿皮則與砂糖持續銷往日本。

鹿皮 - 斯土斯民-臺灣的故事 https://bit.ly/3k7OyQB

------------------------------------------

近世臺灣鹿皮貿易考:青年曹永和的學術啟航

1947年二二八事件後,臺北實施戒嚴,一位二十七歲的年輕人走入有軍警駐守的臺灣大學,前往圖書館報到,成為一位館員。爾後,這位毫無史學訓練的年輕 人,就在圖書館的一個小角落裡,慢慢地耕耘出他的學術天地,並意外成為臺灣早期歷史研究承先啟後的先行者。他就是曹永和先生,未來的中央研究院院士、著名 的東亞海域史專家、一位自學成功的典範。

曹永和憑藉著辛勤的自學,閱讀臺北帝大圖書館的龐大書籍,五年 後寫出戰後臺灣人的第一篇長篇臺灣史學論文〈近世臺灣鹿皮貿易考〉。這份手稿是曹永和學術生涯的起點,雖因故未能及時發表,但六十年後,由中央研究院臺灣 史研究所研究人員協助重編、補校,以新的面貌出版為這本《啟航:一篇傳奇的未刊稿〈近世臺灣鹿皮貿易考〉》。

書中包括曹永和原作手稿復刻(包括黏貼、刪補等均以原貌呈現)、珍貴史料圖片與老照片、手稿打字、現代注釋與補充等。既是一本從鹿皮貿易切入荷蘭時期台灣史學的論述,也是一本具有典藏意義的手稿復刻本。

作者介紹

曹永和

(台灣近世鹿皮貿易考)這篇論文,距離今天已經有六十年之久了!我當初是因為在《科學的台灣》雜誌上,讀到日本學者崛川安市的文章,而引發進一步研究的興趣。

戰後初期的台灣史研究,大多仍停留在連橫《台灣通史》的傳統,或以編譯伊能嘉矩的《台灣文化志》為主。研究者只重視清代台灣的移民開發,並未能 夠從整體和長期的觀點,來處理台灣史上不同階段的發展過程。我則認為我們應該要瞭解早期台灣的經濟,在漢人移民和農業開發之前,曾經歷了烏魚漁業和鹿皮貿 易的重要階段。我也注意到要研究早期台灣史,就必須接觸古荷蘭文的檔案。我當時是先用日文寫成這篇論文的初稿,再自己翻譯成中文。

本文的內容主要有兩方面,一是台灣和日本的貿易關係,另一部份是台灣島內的拓墾開發。那時中村孝志教授也曾發表鹿皮貿易的相關論文,但中村的焦 點主要在於研究台日的貿易關係,我則更重視從台灣史的觀點,來分析島內的農業開發。這篇論文的英文版,後來曾收錄在John Wills Jr. 主編的論文集。

(台灣近世鹿皮貿易考)如今在陳宗仁等學生們的編輯下終於出版,我覺得太晚了些!但早期台灣鹿皮貿易和農業開發的關係,以及台灣經濟史上不同階段的發展,應該仍是研究者值得重視的學術課題。

近世臺灣鹿皮貿易考:青年曹永和的學術啟航 - 聚珍臺灣 https://bit.ly/3dCai4S

----------------------------

曹永和2011年出版「近世臺灣鹿皮貿易考」論文,將台灣早期在漢人移民和農業開墾前的經濟發展完整呈現+中學畢業 自學成教授 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 :: https://bit.ly/3dAFstd

-----------------------------------

【本期推薦】有關台灣的荷文史料介紹─兼述曹永和著《近世臺灣鹿皮貿易考》引用之荷文史料 « 臺灣原住民族圖書資訊中心部落格

中文摘要:

《近世臺灣鹿皮貿易考》完成於1951年7月,是國人研究荷治時期臺灣歷史的第一篇論文,也是曹永和院士的第一本學術論文著作。所討論的主軸是「鹿皮貿易」,但是作者的目的卻不僅止於此,而是以「鹿皮貿易」這個議題作媒介,來討論臺灣開發歷史,以及臺灣在東亞貿易網絡當中的角色與地位。本書總共分成3章,分別以3個不同的角度和面貌來討論鹿皮貿易:第一章,從時間和貿易數量的角度鹿皮貿易的歷史;第2章,以從鹿群獵捕者的變遷來討論臺灣的開發過程;第3章,以鹿皮作為國際貿易的標的來討論船舶的形式、海商、貿易網路,以及日本市場等國際貿易的重要議題。

曹院士舊著新刊的作品顯示20世紀中葉以致於1990年代初期,臺灣所能徵引的荷蘭史料和文獻的大致面貌,然而近20年來,臺灣在荷文史料的抄寫和翻譯出版進步的情況,是個相當值得為文介紹的發展。除此之外,經由江樹生先生的協助之下,臺灣購進3套荷蘭文微卷史料,這些檔案從購入直到現在,尚未有人作進一步的分析和研究,筆者希望作一簡單的介紹。因此,本文所討論的內容並不侷限於《近世臺灣鹿皮貿易考》的文本和參考資料,而是希望以本書為起頭,除了討論本書所徵引的荷蘭史料和文獻外,也將觸角擴及曹院士在後來所發表有關荷蘭時期研究的史料和文獻的數篇文章。由於篇幅有限,筆者的討論以補充先前未提及者為主;最後介紹晚近出版英文和荷蘭文的史料與文獻,以及目前在臺灣的機構或個人所收藏,未經整理研究的荷蘭檔案。

前言:

《近世臺灣鹿皮貿易考》完成於1951年7月,是國人研究荷治時期臺灣歷史的第一篇論文,也是曹永和院士的第一篇學術論文。在這篇長文完成之後隔年,作者又寫完另一篇名為〈明代台灣漁業志略〉[1]的17世紀海洋史作品,是鹿皮貿易研究的副產品[2]。兩篇文章內容除了探討台灣島內的開發以及海上貿易史的問題;也可以看成是作者自修古荷蘭文的成果,並且首度使用中文進行歷史書寫。而促成曹院士進入早期台灣史研究的動機,他在訪談錄中表示:「我想日本人已經回去,以後就要靠台灣人自己作研究」。[3]然而,當時學術界對台灣歷史的研究,主要都是以清朝作為開發史的起點[4]。因此,在受到日本師長學者著作的啟導之下,曹院士以17世紀的鹿皮貿易和鯔魚撈捕產業作為學術研究的敲門磚。

由於本書的目標就是接續日本人建立的研究傳統,進行臺灣史的書寫,因此一開始就擺脫戰後初期流行的鄉土傳說介紹,或是逸事典故探索的民俗寫作模式。儘管在語言的轉換上,曾經遭遇不少問題,以至於本書延遲到六十一年後(2011年)才問世;然而整部著作的眼界卻有其恢宏高遠之處。本書是臺灣人的第一本17世紀臺灣史研究初步成果,而在當時壓抑和封閉的時代環境下,本書所徵引的史料和文獻,確實有其可觀之處。

二、分析《近世臺灣鹿皮貿易考》所引用的荷蘭史料

《近世臺灣鹿皮貿易考》所討論的主軸是「鹿皮貿易」,但是作者的目的卻不僅止於此,而是以「鹿皮貿易」這個議題作媒介,來討論臺灣開發歷史,以及臺灣在東亞貿易網絡當中的角色與地位。本書總共分成3章,分別以3個不同的角度和面貌來討論鹿皮貿易:第一章,從時間和貿易數量的角度鹿皮貿易的歷史;第2章,以從鹿群獵捕者的變遷來討論臺灣的開發過程;第3章,以鹿皮作為國際貿易的標的來討論船舶的形式、海商、貿易網路,以及日本市場等國際貿易的重要議題。

由於筆者所學的專業所限,因此本文將以基督教史史料的角度來介紹荷蘭文史料和文獻,因此本文所討論的內容並不侷限於《近世臺灣鹿皮貿易考》的文本和參考資料,而是希望以本書為起頭,除了討論本書所徵引的荷蘭史料和文獻外,也將觸角擴及曹院士在後來所發表有關荷蘭時期研究的史料和文獻的數篇文章。由於篇幅有限,筆者的討論以補充先前未提及者為主;最後介紹晚近出版英文和荷蘭文的史料與文獻,以及目前在臺灣的機構或個人所收藏,未經整理研究的荷蘭檔案[5]。

「荷蘭聯合東印度公司」在臺灣的統治和發展,已經有很多研究成果,特別是近20年來,許多荷蘭、西班牙文史料和文獻先後翻譯為英文和中文出版,提供現今學者更多素材來進行17世紀臺灣歷史的研究。原先語言的隔閡似乎不再是問題,儘管研究者倚賴以及受限於翻譯史料的問題始終存在。在史料數量增加的情況下,許多17世紀臺灣歷史研究的議題和可能性也逐漸浮現。對比於《近世臺灣鹿皮貿易考》撰寫時,史料有限的困窘情況,這實在是長足的進步。但是如果要據此宣稱,17世紀臺灣歷史研究的史料已經完備,似乎還樂觀得太早。從史料的角度來看,對比於尚未整理翻譯至少有25000頁的手稿史料,已經抄寫、翻譯完成的史料實在是不成比例,因此17世紀的臺灣史研究還有很長的路要走。

雖然在新近修訂的過程中參考少量近10年出版的史料;但是檢視文本或附註的參考書目會發現,本書所參考的英文或荷蘭文史料,反映出那個時代所能徵引的史料和文獻。其中最重要的莫過於村上直次郎教授所編譯的荷蘭文史料,日文與英文譯本的《巴達維亞城日誌》關於臺灣的部分Dagh-Register Gehouden int Casteel Batavia[6]、荷治時期臺灣末代長官Frederick Coyett和同僚所撰寫的《被貽誤的臺灣》’t Verwaerloosde Formosa、19世紀末荷蘭的東印度教會歷史學者Jacob Anne Grothe所編撰的《早期荷蘭傳教史史料集》Archief voor geschiedenis oude Hollandsche Zending,以及英國長老教會甘為霖牧師(Rev. William Campbell)選譯編撰的《荷蘭統治下的臺灣》Formosa under the Dutch 以及Pieter van Dam Stapel 的《東印度公司誌》Beschryvinge van de Oost-indische Compagnie 。

除了史料彙編以外,在文獻方面使用了Willy A. Ginsel在Leiden大學的博士論文《改革宗教會在臺灣,或東印度公司統治下商業教會的命運》De Gereformeerde Kerk op Formosa of de Lotgevallen eener Handelskerk onder de Oost-Indische-Compagnie 以及Francois Valentijn 的《新舊東印度誌》Oude en Nieuw Oost-Indieen: Vervattende een naukeurige en uitvooerigeverhandelinge van Nederlandsmogentheyd in die geweesten 相關的討論如下:

《巴達維亞城日記》和《荷屬東印度基督教史料集》Bouwstoffen voor de geschiedenis der Protestansche kerk in Nederlandsche-Indiee

《巴達維亞城日記》是日本學者村上直次郎博士翻譯的重要力作,是《熱蘭遮城日誌》出版以前,研究荷蘭在臺灣的統治和貿易不可或缺的參考資料。關於本書的成書經過以及書中的內容請參考〈臺灣荷據時代研究的回顧與展望〉一文[7]。而中文版的《巴達維亞城日記》分別由郭輝和程大學分別在1970年(第1、2冊),以及1990年(第3冊)分別先後出版[8],目前這3本書很容易找到,因此筆者不在此做進一步的討論;由於筆者主要研究基督教史,因此在此介紹另外一套性質和《巴達維亞城日記》相當接近,內容卻是以基督教會相關史料為主的《荷屬東印度基督教史料集》。本書共有3卷,分別於1927年和1929年出版。當中的第1、2卷是以巴達維亞以及相關的教會為主,而第3卷則是以班達地區教會的史料為主,並且史料收錄的時間是在1670年以後,與台灣沒有很大的關係,因此筆者不打算介紹第3卷。至於前兩卷應該取名為「決議錄集」才是。而關於決議錄的部分,可以分為兩種,亦即「17人董事會決議錄」以及「巴達維亞小會決議錄」。

第1卷為書名《巴達維亞小會決議錄》het resolutie van den kerkenraad te Batavia van Anno. 1620-1645。本書是荷蘭東印度公司「17人董事會」關於東印度教會事務的決議錄,收錄的時間由1603年(荷蘭聯合東印度公司成立後次年)到1671年為止。這個決議錄的內容偏向於政策性問題的討論,例如:在1605年3月的決議錄當中,討論如何訓練學生讀神學院,以便將來成為荷蘭東印度公司在東亞地區傳教人員。1621年7月的決議錄當中討論,派遣安汶的孩童前來荷蘭接受神學教育的問題,而這些問題都可以和後來甘治士牧師或尤羅伯所就讀的華留士學院以及甘治士請求公司派遣台灣孩童留學荷蘭的問題接軌討論。由於17人董事會並不是每次開會都會討論東印度教會的政策制訂,因此收錄的史料也相對較少,只有80頁。董事會決議錄之後,就是「巴達維亞小會決議錄」,本書從「巴達維亞小會」是在設置的1620年起開始紀錄,內容為該小會的決議錄。

第2卷書名為《巴達維亞小會教會史料》Kerkelijke acten van de Consistorie van Batavia, 1646-1665。雖然第1卷和第2卷的名稱並不相同,但是史料的內容都是巴達維亞小會的決議錄。「巴達維亞小會」這個名稱向來受到學界的混用,有必要在此作一些釐清:「巴達維亞小會」有人稱為「巴達維亞宗務院」,也有人稱為「巴達維亞教會評議會」,這些名稱都不正確。因為巴達維亞小會(Kerkenraed與Consistory同義),是在改革宗教會或長老教會,中會小會體制的一環,是教會組織當中最基本的單位。巴達維亞小會決議錄編有詳細的人名索引,這是研究東印度教會或是台灣基督教會歷史當中最重要的部分,因為只要17世紀在東印度或台灣服務的宣教師,都可以在決議錄當中看到相關的決議資料,這是研究17世紀臺灣教會歷史重要的原始參考資料資料之一。

《荷蘭早期傳教史料集》和《荷蘭統治下的臺灣》

史料彙編的數本圖書當中,Grothe 的《早期荷蘭傳教史料集》Archief voor geschiedenis oude Hollandsche Zending和甘為霖《荷蘭統治下的臺灣》Formosa under the Dutch 的差別在於荷文與英文的相異,以及史料排列順序的不同[9]。除此之外,甘為霖所收的資料要比Grothe 的多一篇,那就是1662年逃離臺灣的牧師Rev. Joannes Kruyf 寫給P. Baldaeus牧師的書信[10]。顯然甘為霖牧師是從別的史料翻譯而來,只是他並沒有註明這份史料的原始出處,因此來源不明。

除此之外,另外一個有趣的問題,是甘為霖《荷蘭統治下的臺灣》中第118件的史料,名稱為〈大員教會圖書館所發現的圖書目錄〉[11]。當中收羅的圖書大部分為拉丁文著作,少部分為荷蘭文的作品。除了神學作品外,也蒐集了教育學、哲學、地理學、歷史學和醫學等著作,是相當值得進一步研究的主題。事實上這些圖書是以120鐳(Reals)購自Junius 牧師的私人藏書。[12]因為這些圖書目錄之後,有購買金額的紀錄[13]。但是值得注意的是,Grothe在抄寫這個圖書目錄時,大約只抄寫一半的書目,因為另外還有數頁的拉丁文圖書並沒有收入圖書目錄裡。這些拉丁文的圖書是以大小本排列,共有120本,計有對開本38本、4開本36本、8開本37本、16開本9本。至於這些圖書的內容需要做進一步的研究。

受到甘為霖牧師編譯出版的《荷蘭統治下的臺灣》影響,大家都會注意到Grothe的史料集第3、4冊都是臺灣相關史料。而臺灣圖書館所收藏的Grothe著作也是這兩本,這實在是相當可惜。事實上,第1冊和第2冊是收錄東印度公司董事會和荷蘭各地教會中會(Classis)和大會(Synod)議事錄中與東印度相關的資料。例如在第2冊當中阿姆斯特丹中會的相關史料,就有數篇在臺灣服務傳教士寫給中會的書信,而這些書信並沒有收入第3、4冊裡,而成為臺灣史料的漏網之魚。最後還要提出來的一點,就是當時曹院士的書架上也有Grothe著作,只是這並不是19世紀末,荷蘭的書店所出版原來的圖書,而是曹院士一個字一個字抄寫打字而成的打字版本。根據當時曹院士告訴筆者,花費這些時間打字的目的,除了省卻借書往來的麻煩以外,也可以透過抄寫來學習17世紀的荷蘭文。筆者認為,這實在是學習荷蘭文的一個妙法。

《被貽誤的臺灣》 ‘t Verwaerloosde Formosa

再來是《被貽誤的臺灣》,本書的編撰和重印過程,曹院士已經做了詳盡的討論[14]。筆者在此處稍作補充。目前臺灣圖書館的館藏是1675年哥德體字版,有書籍和微卷兩種版本。然而,當時出版的文字對現今大多數的讀者來講,幾乎和閱讀原始手稿差不多。因此,1991年荷蘭的出版社重新以現今的印刷體重新出版,編寫者為G. C. Molewijk[15]。本書除了本文與原始版本完全相同外,編寫者也加上附註、參考書目,以及人名和船名的精簡索引。對於讀者的助益相當大。除此之外,原始版本使用相當多的拉丁文格言或荷蘭諺語,編寫者將這些文字翻譯成現代荷蘭文容易理解的文字。因此,本書幾乎可以取代1675年所出版的原始版本。

《東印度公司誌》Beschrijvinge ven de Oostindische Compagnie

《東印度公司誌》是一套4大冊的史料集,前3冊根據曹院士的介紹如下:「這一部書撰者Pieter van Dam(1621-1706)於十七世紀末年曾任東印度公司的貿易長官,受公司董事委囑,利用各項公司的祕密書類,經過八年的歲月,編撰這一部書,成書於十八世紀初年。因為編得很好,所以公司存在的期間,供作為公司重要資料,是對外非公開的密件。所以僅有稿本,而到了一九二七年至一九五四年始由F.W Stapel等校注收於《國家史料叢刊》(Rijks Geschiedkundige Pullicatien)印行」。[16]

然而在這個簡介當中並沒有提及第4冊的內容,或許因為這冊是以宗教史為主,再加上內容看起來似乎沒有與臺灣教會相關的史料,所以沒有進一步介紹。事實上,臺灣教會的史料是分散在不同的資料當中,因為在來台的28位傳教師中[17],有25位可以在《東印度公司誌》第4冊的索引當中找到,所以儘管沒有單獨的文獻是專指臺灣的教會,然而從散佈各處的傳教士資料,仍然可以拼湊出臺灣教會的面貌。

嚴格來講,第4冊算是史料集。因為本書共有306頁,但是作者所撰寫的本文的部分只佔了58頁,扣掉序言和附註,其餘的將近240頁都是附錄。而附錄所蒐羅的史料類型相當多元,從契約書、指令、書信、決議錄等,幾乎東印度公司的史料類型都包括在內。

本書所收錄的史料有58件,加上增補的6件,共有64件。最早為1606年東印度公司和Leiden 大學神學生Henricus Slatius簽訂的契約書。而最晚的一件是1681年,東印度董事會寫給東印度總督的書信[18]。因此,本書可以說是一本以17世紀東印度教會為主的史料集。由書裡所收錄的史料,可以瞭解17世紀東印度公司對傳教政策的變遷。而研究者也能藉由這些史料瞭解公司和教會當局運作的大致面貌。然而,本書有一個最大的缺憾,那就是本書在編排時,總共有19件是只有檔案名稱但沒有內容[19],編者會註明該文件可以在哪本已經出版著作的頁次中找到。可能是編者認為,已經出版的史料就不需再收入。儘管編者以附加檢索的方式作為補救措施,但是對於不容易找到荷蘭著作的臺灣讀者來講,這個作法實在帶來許多不便。

《改革宗教會在臺灣,或東印度公司統治下商業教會的命運,1627-1662》De Gereformeerde Kerk op Formosa of de lotgevallen eener handelskerk onder de Oost-Indische- Compagnie

這是Willy A. Ginsel在 Leiden大學神學博士論文。論文總共128頁,分為6章:第1章,Georgius Candidius(1627-1631)牧師在台灣開創教會的過程;第2章,Robertus Junius(1629-1643)擴張在台灣的宣教工作;第3章,台灣宣教工作的繼續擴展(1643-1662);第4章,台灣的宗教教育;第5章,教會的政治角色;第6章;荷蘭在台灣所設教會的終結。正如曹院士提及本書的重要性在於作者「充分利用檔案,對荷蘭時代的傳教有翔實的考究[20]」。本論文的第一、二章以及第四章已經由翁佳音和林偉盛翻譯成中文。發表於《臺灣風物》與《台灣文獻》[21]。

由於本書的作者在撰寫本論文時,直接到檔案館參考原始手稿,因此所參考的部分資料是Grothe所沒有收錄的史料,因此算是研究17世紀台灣教會歷史的重要參考資料。至於作者所參考的史料,有以下諸項目:1、由臺灣寄往巴達維亞的書信、報告書以及日誌等資料;2、由巴達維亞寄往臺灣的書信和命令;3、海牙檔案館所藏的「收到文書」overgekomen brieven en papieren;4、由17人董事會寄給東印度總督和評議會的書信;5、阿姆斯特丹中會史料檔案,包括大員小會(Tayouan Consistory)寄給阿姆斯特丹中會書信、Robertus Junius的書信等。總計引用自Grothe 史料集以外的史料共有119個項目,可以瞭解這本博士論文的份量。

總體來說,本書可算是研究17世紀荷蘭改革宗教會在台宣教工作的經典。但是從本書的出版到現在已經有80年的時間,在這段時間當中已經有很多17世紀的相關史料出現,如今該是以新出現的史料重新做研究的時刻了。

《新舊東印度誌》Oud en Nieuw Oostindiee

《新舊東印度誌》是18世紀的荷蘭牧師Francois Valentijn(1666-1727)[22] 所編撰關於東印度百科全書式的紀錄。本書當中關於臺灣的詳細資料,曹院士已經做了詳盡的介紹[23],加上臺灣的相關資料已經由甘為霖牧師翻譯成英文,收錄於《荷蘭統治下的臺灣》一書中,因此不再贅言。

三、荷蘭史料介紹和分析

從1978年起,曹院士陸續發表數篇文章,內容介紹與探討探討荷治時期的相關史料、文獻與研究的發展[24],這些文章收入《臺灣早期歷史研究續集》當中[25]。分析這些已經出版的論文,就可以瞭解在公元2000年以前,研究17世紀臺灣歷史的史料與文獻狀況的梗概。除了分析曹院士的討論內容,筆者也將從另外一個角度,亦即東印度公司的組織結構與史料間的關係來討論史料的問題。

嚴格來講,17世紀臺灣歷史的研究資源,可以從4個角度來看,那就是:未刊行手稿史料、已刊行原始史料、荷蘭文文獻、以及他語文獻。前兩者是指未經整理過的史料,本身保存原來的功能類型,例如報告書、決議錄等;荷蘭文文獻,是指以荷蘭文所撰寫的研究成果,而他語文獻是指其他語言對17世紀荷蘭東印度公司的研究論著。曹老師早在《台灣早期歷史研究》當中已經作了這樣的分類,筆者只是跟隨他的分類方式而已[26]。由於篇幅所限,僅以未刊行史料和已刊行史料來做介紹。

1、未刊行手稿史料

未刊行史料當中最重要的首推海牙國立總檔案館(‘t Algemeen Rijksarchief)

當中,殖民地檔案(Koloniaal Archief)所收藏的「收到文書」(de overgekomen Brieven en Papieren ter kamer Amsterdam)。這個檔案類型所收藏的書信大約有25,000張左右[27]。這批史料的目錄於1989年「中美荷日公藏臺灣史檔案手稿資料之蒐集、整理與聯合目錄之編製及殖民地時期臺灣歷史合作研究」計畫當中,由江樹生先生將所有關於臺灣的史料目錄抄錄編輯成冊[28],臺灣也有收藏這批史料的微卷。

台灣目前有四個機構收藏17世紀荷蘭或台灣歷史檔案微卷史料:中央研究院台灣史研究所、台灣大學圖書館、國立臺灣圖書館(前中央圖書館台灣分館)和吳三連台灣史料基金會。只是這4個機構的館藏是否相同;如果不同,相異又在哪裡,筆者希望將來能夠做詳細的研究,釐清這個問題。

由於時間的限制,筆者僅就臺灣圖書館所收藏的荷蘭文手稿檔案進行分析和介紹。臺灣圖書館所收藏的荷蘭檔案有兩大類,一是東印度公司17人董事會的決議錄,收錄的時間從1602年開始,到1796年東印度公司解散為止,這個微縮片購自澳洲坎培拉國家圖書館。而東印度公司與臺灣相關檔案微卷,則是購自東京大學史料編纂所收藏的檔案。

董事會史料每個微縮片可容納49張資料,而每張資料有2頁,所以每一張微縮片收有98頁的史料。而從1623年到1665年總共有42張微縮片,理論上說應當有4116頁的董事會決議錄可供檢索。只是在這當中,1656年微縮片只有一個月,而1657到1663年的決議錄沒有在微縮片當中,這可能是檔案消失,或者是當時沒有拍攝那段時間的檔案資料,實際情況如何目前不明。

17人董事會是由東印度公司所屬的6個商部根據投資比例各派代表[29],共17位組成[30]。然而,在實際運作上卻是由董事會成員所組成的幾個委員會依照委員會的功能進行。在此稍微介紹一下東印度公司董事會組織下委員會的功能(委員會的安排並沒有在1602年的特許證書上註明,但是各委員會有其分工)。在17世紀時,董事會每年至少有3次以上的集會,而每次至少一週以上;董事會下依照功能分成下列委員會:一個委員會負責年度營運狀況的報告;一個委員會負責參與和管控每次東印度回荷貨品的拍賣事宜;一個委員會負責監督各商部的會計事務;一個委員會負責閱讀東印度寄來的報告書,並研討做成政策制訂的依據。由於這個委員會的重要性意義,因此4名來自阿姆斯特丹商部、2名來自西蘭商部、另外一位來自其餘的小商部。而這個委員會集會於海牙,因此稱為海牙事務委員會(Haag Besogne);秘密委員會(secrete commissie)則是負責戰爭相關事務[31]。

由於東印度公司的董事會是該公司最高決策單位,而台灣只是該公司統治之下的一個小地區而已,所以該份史料的內容直接和台灣相關的資料可能不多;但是目前所見,有些臺灣的重要議題也曾在董事會中討論過。例如:在1626年8月份的會議記錄中,討論荷蘭設立於大員的城堡命名為熱蘭遮城的過程。東印度地區的統治單位原本建議命名為「普羅文遮城」,這個提議在會議中被否決,董事會決定並命令大員島上荷蘭城堡的名稱為「熱蘭遮城」,以此定案。但是東印度地區的統治機構並不死心,所以荷蘭建造的第二座城堡便以「普羅文遮城」來命名。

除了臺灣圖書館收藏董事會的微縮片(microfiche)以外,臺灣圖書館、中央研究院台灣史研究所、吳三連台灣史料基金會以及台灣大學圖書館也收藏有荷蘭檔案的微縮影片(microfilm)。這個微縮影片所收藏的史料有「 東印度公司檔案」與 「特別檔案」兩種。當中「東印度公司檔案」包括:收到文書、巴達維亞外寄文書、東印度地區商館相關檔案、日本商館檔案、國會檔案館地圖集;而 特別檔案則是個人收藏文書史料,包括:Sweer 檔案、van Vliet 和Specx檔案[32]。在這當中,中研院台史所收有,巴達維亞外寄文書(Batavia uitgaan briefboek)以及海牙檔案館的收到書信與文書(Overgekomen brieven en papieren),吳三連史料基金會除了前述的兩批資料外,另外還有Sweer 的史料。在這當中,臺灣圖書館所收錄的微卷共有19卷,收錄的時間從1624年開始,到1664年結束,前後有40年的時間。這是研究17世紀臺灣歷史最主要的參考資料之一;然而在使用微卷檔案時,有個相當棘手的問題,那就是微卷史料所顯示的編號是「殖民地文書編號」(Kolonial Archief),這和後來海牙檔案館將東印度公司相關史料以「聯合東印度公司」(VOC)所做的編號不同。這個問題,希望將來臺灣收藏荷蘭檔案微卷的單位能夠購置「東印度公司編號」(VOC)和「殖民地文書編號」(KA)的對照表。問題自然迎刃而解。

除了海牙檔案館以外,另外印尼雅加達的國立檔案館(Arsip Negara, Djakarta)由於戰前荷治時期名稱為巴達維亞地方檔案館(‘s Lands Archief te Batavia),因此也收藏有荷蘭檔案;然而1980年以前,只知道收藏有《巴達維亞城日記》以及《巴達維亞決議錄》,至於其他史料的館藏情況不明[33]。但是這個情況在2002年有了很大的改變。至於印度和錫蘭(今斯里蘭卡)所收藏的荷蘭檔案史料,至今情況不明。

2001年5月1日起到隔年的3月15日止,荷蘭的兩位檔案館員Louisa Balk, Frans van Dijk和15名印尼國立檔案館員合作,整理紀錄印尼檔案館內所收藏的荷蘭史料,並為這些檔案資料編製目錄。所整理的資料從1612年開始到1811年止,並將這些資料當中的東印度總督和評議會的相關史料編成目錄,共收錄4536個項目[34]。只是印尼檔案館為東印度公司檔案所編製的檔案號碼,並非荷蘭檔案館當中東印度公司檔案的VOC文書編號,對研究者造成不便。

儘管此處是印尼的國立檔案館,但是這裡並沒有完整收錄東印度各地的檔案資料,而該館所收藏的史料類型,反映出該地在17、18世紀時,作為東印度公司亞洲總部的特色[35]。簡單來講,這個檔案館所收藏的文書有決議錄(包括總督和評議會,以及各委員會的決議錄)(1-2247)、公告書(2248-2456)巴達維亞城日記(2457-2635)、往來書信(2636-4536)。在這個當中,臺灣相關的資料收錄於4043(1662─1663年的貿易帳簿) 以及4450-4451號是17世紀教會相關史料,內容有大員小會的決議錄(1643-1649年);以及往來書信(1642-1660年),共有200筆史料,數量約有500頁。印尼國立檔案館所找到的臺灣教會手稿史料內容,筆者以「往來書信」的前4封信的內容大要,來做簡單的介紹:

第1封信寫於1642年1月23日,由荷蘭密德堡中會(Middelburg)寄給在台灣服務牧師的書信(應該是Rev. Junius,因為當時在台灣服事的牧師只有他一位),在書信當中勸告本來打算返回荷蘭的尤羅伯牧師打消回國的念頭,因為他已經在台灣建立了教會相當穩固的基礎,就算有新的牧者可以接替,也應該等到這位新人熟習當地的語言和風俗習慣之後才能離開。

第2封信是1642年7月9日,由巴達維亞小會寫給在台灣服事牧師的書信,這封書信算是針對去年10月和當年3月份尤羅伯和巴非斯(Rev. Bavius)所寫三封書信的回信。書信首先就其所言在台灣福音的大門已經打開,許多的異教徒已經開始丟棄其信仰之事表達欣慰,同時卻也質疑為何異教徒的宗教信仰可以被容忍到這個時候?

書信進一步表示,希望台灣的宣教榮景能夠持續下去,而不要像摩鹿加群島的安汶島的情況一樣,由最初的熱烈接受福音,到中途的低落以至於到最後的冷淡。同時巴達維亞的教會也不贊成Junius所提,選擇幾位台灣原住民前往荷蘭接受神學教育,因為安汶教會曾經派遣幾位當地孩童前往荷蘭接受教育,在花費公司大筆的費用之後,以完全失敗告終。

書信最後討論人事方面的問題,台灣的教會希望巴達維亞能夠派遣幾位牧師前往協助台灣的福音事工,巴城表示雖然他們瞭解台灣的需求,但是目前尚未有足夠的牧師可以派遣到台灣去,並且Junius的任期尚未屆滿,所以這件事情尚未有其迫切性。

第3封信,是1642年11月10日,由大員的教會寫給威爾希蘭中會(Walcheren)的書信,書信一開始便是表達該中會對台灣教會協助的感激之意,特別是因為透過該中會的協助,有幾位牧師能夠到台灣來服務。

再來,書信報告Bavius 牧師在 蕭壟、麻豆、多嘓、諸羅山和特富朗(Tefulang)的服務成果,特別是在去年一年之中,他為584位原住民洗禮的成果。除此之外,這些地區的學校除了荷蘭的學校教師,另外也有很多本地的學校教師已經負起教育的責任。其次是報告Olhof和Simon van Breen 在新港、大目降和目家溜灣的服事工作。在去年一年之中為48個幼兒以及37個成年人舉行洗禮。除了這個發展之外,教會也逐漸往南部的Tapoulian、 阿猴(屏東)、Verrovorong、加藤等地擴張 。而南部地區去年一年有800位信徒洗禮,使得整年台灣受洗的總人數達到1540人。最後書信報告新到任的牧師J. Happart以及Simon van Breen的服務地區的安排。

第4封信,是1643年10月7日,由剛成立的大員和蕭壟小會聯合寫信給巴達維亞小會。這是一封非常重要的書信,其理由有三:首先是大員和蕭壟小會的成立,其次此封書信是報告台灣的教會和學校的宣教和教育成果,等於是Junius在台灣14年服務的結果評論,再來,這一天台灣教會總共寄了三封信,給巴達維亞小會、阿姆斯特丹中會以及威爾希蘭中會。三封信的內容稍有差異,但是基本架構和大部分的文字都沒有改變。所以本封書信應該是台灣教會的首次教會整體情況的報告書。書信開頭點出目的是要報告台灣教會的情況,接下來說明6個村落當中600名學生學習書寫和閱讀的情形,再來介紹台灣人的學校教師的良好工作成果,以及荷蘭學校教師疏於職守的問題,再來介紹尤羅伯牧師為5400位原住民洗禮的成果,設立學校,舉行基督教婚禮的事蹟,以及最近一次舉行聖餐的情形,接著討論幾位疾病慰問使在台灣服務成果,最後是介紹教會擴展到南部的情況。

這4封書信對台灣教會歷史的發展而言,具有不可磨滅的影響。由於這4封書信的書寫,尤羅伯牧師和台灣教會的傳教成果成為東印度傳教的典範。尤羅伯牧師在荷蘭和英國的名氣極為響亮。由於這4封報告書,東印度公司在整個東印度傳教士人數不多的情況之下,儘量派遣牧師赴台服務。

除了這4篇手稿資料的大要介紹以外,筆者也曾經以這批史料當中Marcus Masius牧師在1650年代末期寫給Quyette長官的書信撰寫〈十七世紀中葉荷蘭改革宗教會對北部臺灣原住民的教化:以Marcus Masius牧師(1655-1662)的淡水與雞籠教務報告書為中心而述〉。從報告書的內容,可以看到荷蘭統治末期淡水雞籠一帶的情況[36]。

雖然因為年久加上印尼天氣潮濕,以致於部分的墨跡渲染,文字辨認極為困難,但是到目前為止,大部分原稿損壞的情況還不至於無法辨識,希望將來能夠隨著經驗的累積(熟習來台宣教師們的書寫方式)而能順利解決這些問題,這當然必須依仗上帝的恩典同在方能達成。

2、已刊行史料

《總督與評議會一般報告書》Generaal Missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenighde Oostindische Compagnie

在已刊行史料方面,最重要的應該是東印度公司總督每年寄送往東印度公司總部17人董事會的《總督與評議會一般報告書》從1960年開始陸續出版。目前這批資料計有13冊(1610-1761)[37]掛上網供學者搜尋,為研究者帶來極大的方便。

1995年一位Leiden大學博士生程紹剛,選取《總督與評議會一般報告書》裡與臺灣相關的史料,編輯而成為博士論文著作[38]。本編輯的著作後來翻譯成為中文,並在2000年以《荷蘭人在福爾摩莎》為書名在台北出版[39]。至於一般報告書的重要地位在此稍做解釋。簡單來說,東印度公司的組織層級有3個,亦即17人董事會、東印度總督與評議會、各殖民地或商館的長官及評議會。每年各地商館的長官必須撰寫長官書信給東印度總督與評議會,報告一年來商館的營運狀況,或是統治地區的情況。東印度的總督和評議會根據各地的報告書內容,精簡作成一般報告書寄送給17人董事會,作為東印度公司總部制訂政策的最重要依據。由於一般報告書是綜合各地商館或殖民地的狀況所寫的報告書,所以單獨地區的資料應該不會太多,至少要比長官報告書要少許多;儘管有這些限制,一般報告書仍可作為重要的參考資料,用以補充日誌和報告書不足之處。所以一般報告書算是重要的參考資料。

《熱蘭遮城日誌 》De daghregister van het Kasteel Zeelandia, Taiwan, 1629-1662

《熱蘭遮城日誌》的計畫和出版,背後最主要的推動和參與者是曹院士、Leiden 大學的Blussé教授,以及長年旅居荷蘭的江樹生先生。這是17世紀臺灣相關史料的整理工程,意義實在深遠。1986年,第1冊荷文版的《熱蘭遮城日誌》出版,到2011年6月,最後1冊的中文版出版,歷經25年的時間。這是研究17世紀臺灣歷史最重要的史料。由於4冊荷文版和中譯本先後出版,荷蘭統治臺灣時期最基本的史料也由此浮現。讓原本不識荷蘭文的臺灣學者能夠以村落為單位,進行荷蘭統治時期在政治上或社會文化角度的歷史研究。

《熱蘭遮城日誌》第1卷是1629-41年,第2卷是1641-48年,第3卷是1648-55年,第4卷是1655-62年。儘管這是4巨冊的日誌史料合集,然而目前所收的資料,並沒有涵蓋整個荷蘭統治臺灣時期,例如1624到1629年9月的史料不明,1641年只有1月,42年只有10月,49年不明,52,53年不明,58年8月到61年2月不明,62年只有1、2月。[40]這些去向不明的部分只能期待由其他史料來補充。

日誌的內容除了有熱蘭遮城內進行的商業活動紀錄,也收錄各地的治安與社會文化的情況、派遣遠征隊前往各地踏查的旅行記錄、地方集會(landsdagh)出席狀況等資料。這是17世紀台灣各地最詳細的紀錄與基本史料。由於蒐羅資料的豐富,目前已經有許多以《熱蘭遮城日誌》為主要參考對象的論文出現。相信仔細研究這些史料之後,應該會有新的觀點和議題可以討論才是。

《荷蘭臺灣長官致巴達維亞總督書信集》De missiven van de VOC-gouverneur in Taiwan aan de Gouverneur-generaal te Batavia

《荷蘭臺灣長官致巴達維亞總督書信集》,是江樹生先生在編撰《台灣史檔案‧文書目錄》第10冊的荷蘭東印度公司有關台灣檔案目錄時,就認為非常重要的史料。他在該書的導言中說:「事實上,如果把那些台灣長官寄往巴達維亞的信件,有系統的串連起來,必可建立起那段時期的台灣史清晰的骨架,再參用其他檔案類別的文件,則那段時期的台灣史將可大白於世」[41]。如果這些史料有幸能夠全部出版,其重要性和影響應該不下於《熱蘭遮城日誌》,只是目前這個工作的進度緩慢。從2007年第1冊出版,到今年的第2冊為止,共有29件書信抄錄翻譯完成,距離205件還很遙遠。

如果僅就已經出版的部分來看,其實成果已經相當可觀。在2冊的長官書信已經收錄有:C. Reijersz. M. Sonck, de Wit, P. Nuijts等幾位指揮官或長官的書信。從書信來分析,寄送的時間最早由初秋的9月開始,最晚到冬末初春3月間,但是這也有例外,例如P. Nuijts在1629年的8月9日和14日分別寫信給Coen 和Specx總督[42]。筆者認為最主要的原因,在於次任的臺灣長官Putmans已經前來赴任,所以Nuijts 亟需寫信給總督報告自己的情況,而書信完成以後沒有立刻寄出,而是等待北風吹起時才往南送。另外,從書信寄送的頻率來看,這些書信可能有長官的年度報告書,但不全然都是相同類型的書類。因為每位長官寫給總督的書信少則2封,最多可以到6封之譜。當中最特別是Nuijts 在1627年9月7日一天之內連寫了4封信給總督Carpentier,檢視書信的內容,知道這些書信寄自日本,內容是為了新港社代表前往日本,Nuijts以荷蘭代表的身份與日本政府交涉的過程。從書信的內容可以看到前兩種史料(指一般報告書和日誌)看不到的細節。這是江樹生先生極力主張應該將這些史料整理翻譯的最主要原因。期盼長官報告書的研究能繼續先前努力的精神,在不遠的將來能夠有更多整理翻譯的成果出現。

《邂逅福爾摩沙:臺灣原住民社會紀實;荷蘭檔案摘要,第1冊,1623-1635;第2冊,1636-1645;第3冊,1646-1654;第4冊,1655-1668》Formosa encounter, Notes on Formosa’s Aboriginal society: A selection of Documents from Dutch Archival Sources[43]

《邂逅福爾摩沙:臺灣原住民社會紀實;荷蘭檔案摘要》是臺灣的「順益原住民博物館」一系列關於臺灣原住民史料整理計畫的一部分。荷蘭相關檔案整理翻譯計畫的負責人是Leiden 大學的教授包樂史先生Leonard Blusse ,然而實際在檔案館抄錄荷蘭檔案資料的是Natalie Everts和 Evelien Frech(第2冊起就不再參與)。目前這個計畫大致告一段落,也先後出版了4本書。第1冊出版於1999年,收錄1623-1635年間的史料(170件);第2冊出版於2000年,收錄1636-1645年間史料(286件)。前2冊已經有中文版本出版,分別是由林偉盛教授和康培德教授翻譯;第3冊出版於2006年,收錄1646-1654年間史料(206件);第4冊出版於2010年,收錄1655-1668年間史料(178件);4冊總共收錄840件史料。而這840件是荷文和英文對照的雙語版本史料。從荷蘭文學習的角度來看,是有心學習17世紀荷蘭文者非常好的參考書籍。筆者2002年在Leiden大學學荷蘭文時,就是手稿對比當時已出版的前2冊,一方面對比手稿和印刷版,學習各種荷蘭文手寫字母形式的變化,另外一方面也將辭典當中找不到的單字編製成荷蘭檔案語典。這個學習過程對筆者日後閱讀手稿和瞭解荷蘭文提供很大的幫助。

正如這4巨冊史料集書名所表示的,這是840件和臺灣原住民相關的史料集。

因此書中所收錄的除了荷蘭人和原住民接觸的紀錄以外,也先後收入有17世紀臺灣曾經和荷蘭人接觸原住民的社會文化資料,另外也有相當數量荷蘭遠征隊的旅行記錄,是研究17世紀臺灣原住民不可或缺的參考資料。

《西班牙在台灣》Spaniards in Taiwan[44]

西班牙在1626年到1642年間統治台灣北部的淡水和雞籠,這是眾所周知之事;但是有關西班牙在台灣的統治狀況與宣教的成敗,向來都是研究者一個很頭痛的問題,因為在台灣歷史研究者當中能夠閱讀西班牙文的人實在有限。如今有鮑曉鷗、李毓中和方真真教授的努力,相信這樣的情況會在很短的時間內獲得截然不同的改善。

台灣大學外文系鮑曉鷗教授自從在1993年的《台灣史田野研究通信》27期當中發表「北台灣的原住民族:根據17世紀的西班牙文獻」(The aborigines of Northern Taiwan, according to 17th century Spanish sources)之後,他就進入西班牙時期的台灣歷史研究。經過長時間的努力,在台灣、菲律賓、西班牙、荷蘭、義大利和墨西哥搜尋相關史料抄寫翻譯,最後終於出版了這兩卷有關西班牙與台灣的重要史料集。這可以算是臺灣西班牙統治時期研究的一個重要里程碑。《西班牙在台灣》總共出版2冊,第1冊出版於2001年,收錄1582年到1641年間125件史料,第2冊出版於2002年,收錄1642到1682年間共210件史料。兩本共收錄了325件史料。和先前所能找到的有限史料相較,兩冊所提供的史料已經算是非常豐富。

和《邂逅福爾摩沙》稍許不同的,鮑曉鷗教授將這325件史料分成6段來編排。2冊各有3段;第1段是「接觸與相關的消息」(1582-1626),第2段「豐收時期」(1627-1635);第3段「消退」(1636-43)。第2冊開始,第4段「戰敗以及後續的影響」(1642-44);第5段「Hurtado de Corcuera在1644年因失去臺灣而受審判」;第6段「與明鄭王朝的關係」(1645-1682)。事實上《西班牙在台灣》也不完全是西班牙文的史料而已,在第1冊有13件,第2冊當中有37件荷蘭檔案,而荷蘭文的抄寫者為韓家寶先生,用以補充西班牙檔案所不足的部分。特別是第2冊所收錄的時間,西班牙人已經被荷蘭人趕離臺灣。而從1643年到1682年間,西班牙對臺灣的態度是如何?又有什麼政策?這是很有趣值得研究的議題。

《荷治時期臺灣基督教史料:荷蘭改革宗阿姆斯特丹中會檔案Code 379, Inv.191-192-193》[45],《福爾摩沙的神僕之聲:荷治初期臺灣基督教音樂史料溯源》[46]

此為江玉玲教授先後出版卻裝入同一書盒的雙著作,這兩本著作各有特色,並且對研究教會歷史的學者來講,此兩本書在新史料提供以及開發新的研究領域方面,有其重要性的地位。

首先,就《荷治時期臺灣基督教史料:荷蘭改革宗阿姆斯特丹中會檔案Code 379, Inv.191-192-193》來說,本書所徵引的史料來自荷蘭改革宗教會阿姆斯特丹中會檔案館的史料,將本書與荷魯特的史料相比對,江玉玲教授編撰的史料豐富得多。兩者共有的部分包括:Ordinair formulier des Christendoms bij D. Junio op sijn vertrec gelaten in de dorpen Soelang, Sinckan, Mattau etc. (基督教一般問答,尤羅伯離開時,留在蕭壟、新港和麻豆等地); Formulier der vraeckstucken D. Roberti Junii, gelijc in sommige dorpen gevonden is, (在部分村落所發現的尤羅伯教理問答彙編) Groot vraachstuckken D. Junii, by hem tlaatste jaar in Soelang alleen gebruyct, tot onderwijsing van ontrent vyftich mannen, uyt alle dorpen uytverkoren(大教理問答:尤羅伯最後一年僅使用於蕭壟社,作為由各村落所揀選50名學生的教育之用); Het gebet voor den Godsdienst(禮拜前禱詞); predicatie van Rob. Junius over PS. 50,15 (詩篇50篇15節講道篇)[47]。 江玉玲教授所收錄而Grothe 無收入的包括,Een predicatie over het 12 vers des 116 PSALMS(詩篇116篇12節講道篇);Een predicatie over de voorreden des Wedts ende over het eerste gebot (十誡第一誡講道篇)、以及詩歌集,包括de tien geboden des heeren op sijn eijgen voijse (主親口頒佈的十誡);Het geloove op de voijse vanden 100 Psalm (詩篇100篇調的使徒信經);Het onse Vader op de voijse van den 100 psalm(詩篇100篇調的主禱文);Een avont gesangh op de voijse van den 100 Psalm (詩篇100篇調的傍晚詩歌)共2篇[48]。對研究教會歷史的筆者來講,這些新出現的史料當中,以兩篇講道篇最為重要。因為,十誡第一誡的講道篇是討論宗教的問題,而詩篇16篇12節的講道篇則是討論祭祀的問題。儘管這些問題在教理問答的中已經討論過了,但是從講道篇的口語表達中,可以看到尤羅伯牧師討論這些議題的推論過程。

至於在詩歌集當中不斷出現的「詩篇100篇調」主題,代表什麼樣的旋律,是不是16世紀荷蘭改革宗教會所使用的Datheen的詩篇集。這個問題是江玉玲教授隔年出版的著作《福爾摩沙的神僕之聲:荷治初期臺灣基督教音樂史料溯源》書所要處理的問題。

為了解答這樣的問題,作者從17世紀的荷蘭手稿,追溯到16世紀盛行於尼德蘭地區的各樣詩篇集。甚至她也將尤羅伯牧師的歌詞套入16、17世紀流傳在荷蘭的9種旋律。

但是嘗試在解答同時,有兩個問題卻不斷挑戰她的方法,一、假若尤羅伯牧師是自創旋律的話。二、顯然尤羅伯牧師是以西拉雅文編撰詩歌,那麼完全不同的語言怎麼已有可能套入以荷語編撰的旋律之中。所以繞了一圈,問題還是無解。儘管如此,透過江教授的研究,讓完全沒有聖詩史背景的讀者看到原來17世紀的荷蘭傳教史還有這段相當值得討論的議題,這是本書的貢獻。

以上僅就荷蘭檔案,以未刊行和已刊行的兩類做一簡單的報告,若有遺漏之處,請提供意見以供訂正。

四、臺灣早期歷史研究的回顧與展望

曹院士將過去研究臺灣早期歷史分成3期。第1期是19世紀前來亞洲的西方外交人員、海關人員、傳教師或服務於殖民地的行政人員等。而研究偏重於各地之地理、風俗、民情、商業貿易、傳教旅行。而發表的作品大部分都是一般或介紹的性質為主[49]。但是也有少數史料的編纂刊行、翻譯、翻刻、重印等,可說是扎根的業績;在這一方面他極度推崇甘為霖牧師的努力成果。

第2期為日治時期,這一期又可以台北帝國大學創立前後分成2類,創立以前是屬於「舊慣」和「蕃語」的調查為主;而創立以後就是從荷蘭蒐集有關臺灣的檔案回來的工作,這一時期主要的貢獻者為:岩生成一、移川子之藏、村上直次郎、中村孝志、淺井惠倫等教授,可以說是人才濟濟的時期。

第3期則是戰後,儘管發表的論文數量不少,然而在質方面,曹院士的評論是:「從質言之,可以說尚起步的階段」[50]。

史料的蒐集和整理,只是進入研究的開始。正如曹院士在〈臺灣早期歷史研究的回顧與展望〉當中,對研究臺灣早期歷史研究有很深的期許。他說:「很顯然臺灣早期歷史的研究,除了須克服利用資料之困難以外,也極需突破過去研究方法的部分缺點和問題意識,須從另外各個角度視野,提出新的問題,以開拓新的分野領域」[51]。後來他對這個問題作進一步的釐清,他說:「這一時代的研究,必需克服語文的困難和涉獵資料之煩,始能真正地去研究探索」。另外:「十七世紀的國際貿易、國際關係的領域,有許許多多的問題可以去探究」,再來他也說:「從國史的觀點看,這時期是中華民族擴展到臺灣來的重要一章,因而自有許許多多問題,尚待研究」[52]。

從曹院士的期許,筆者稍做補充,認為底下幾個研究方向,是值得將來努力的:

1、 史料的整理抄寫和翻譯。正如那些已刊行的史料,對臺灣早期歷史的研究所提供的幫助,是大家有目共睹的。正如江樹生數十年來,努力的將熱蘭遮城日誌、長官書信等重要的史料翻譯成為一般臺灣人都能閱讀的語言。將未刊行的史料抄寫翻譯是為早期台灣史進行扎根的工作。

2、 至於在臺灣早期歷史的研究方法上,首先就是將臺灣放在17世紀,世界的貿易和社會文化架構下來討論,這方面的概念其實早已涵蓋在曹院士「臺灣島史」的概念當中,只是如何將這個概念落實成為歷史的書寫,就需要加倍的努力才能達成。

3、 「臺灣海峽文化圈」概念的探討。海洋阻絕了人群,但同時也是不同族群往來的道路。從16世紀西方人到達亞洲以前,這裡就已經有既存的貿易網絡。只是這個網絡除了貿易的交換以外,應該也是不同社會文化互相交往影響的舞台。臺灣海峽就是一個相當明顯的例子。臺灣海峽的4個方向,連結了不同的人群和文化,在這種情況下,「臺灣海峽文化圈」是否有可能產生和形成?這是值得花一生的心力和時間來努力的方向。

4、 「比較研究」的可行性。荷蘭人來到臺灣的同時,也同時統治不同的地理環境和族群,這些同時受到荷蘭統治的不同社會對荷蘭人的反應又是如何?筆者認為在17世紀的研究上,臺灣和新阿姆斯特丹(現在的紐約)的比較是個相當值得研究的一個議題。最主要的原因有兩個,第一是時間上的同一性,荷蘭人統治新阿姆斯特丹的時間是1624到1664年,兩者的時間幾乎重疊。儘管該地屬於西印度公司統治,然而站在教會歷史的角度來看,兩地的教會組織卻都是同樣歸屬於荷蘭改革宗教會,而直接接觸的中會同樣都是阿姆斯特丹中會。筆者在2006年的碩士論文已經做過研究,只是除了教會的角度以外,如果從毛皮貿易,或是從甘蔗栽培的比較研究,應該也是有比較的基礎才是。

以現有史料重構17世紀的臺灣社會和文化,不僅有漢人、原住民,也有荷蘭人。反應當時多元族群的事實。

近來在故宮博物院舉辦的《福爾摩沙──十七世紀的荷蘭、台灣與東亞特展》,讓許多民眾一窺台灣早在四百年前就已扮演了「亞太貿易中心」的風光歲月。

從十七世紀的鹿皮、蔗糖,到十九世紀的茶、糖、樟腦,二十世紀的成衣、洋傘,以至二十一世紀的高科技資訊王國,迢迢四個世紀,台灣何以都能在全球商品的供應鏈中扮演要角?台灣產業如何一步步演變?曾經締造過哪些輝煌的紀錄、遭遇過何種頓挫?又交織出一部怎樣的產業史?

透過中央研究院近代史研究所研究員謝國興的導覽,讀者可以對四百年來台灣產業發展的脈絡有一架構性的認識。

談產業史可以從三個層面來看,一是行業的歷史,例如食品業或石化業的歷史;第二是企業(公司)的歷史,如國際牌(台灣松下)、統一企業的歷史;第三是經營者的生命史,例如洪家開創國際牌的創業歷程。其中,第三面向的歷史,是閱讀產業史時更有趣的角度。因為,商場的變化快速,某一時期興盛的企業,下一階段可能因時局、環境變化而沒落,故閱讀時應將重點放在企業家的生命歷程,不論其事業經營的成敗,卻無損於企業家所堅持的信念及其值得敬佩之處。台灣近年來企業家的傳記、回憶錄特別多,也讓我們有更多線索來認識台灣產業史。

荷蘭人開產業先鋒

台灣開發雖晚,但開發之初就有濃厚的商業取向,早在十七世紀,台灣是一個遍地梅花鹿的地方,梅花鹿是當時原住民的主要狩獵對象,捕獵方式用弓箭射鹿、並由台灣土狗協助,當時大陸來的移民已用鹽、鐵、生活用品等與原住民交換鹿皮、鹿肉;而透過荷蘭人發達的海上貿易網,鹿皮成為台灣史上國際貿易的先鋒產品,日本人也渡海來與台灣原住民交易。

但在大量捕獵之下,野生的梅花鹿在清末已逐漸減少,到民國六十年代幾乎絕跡。前幾年政府曾在墾丁國家公園施行野放梅花鹿的計劃,今天中部還有農民養殖水鹿,主要是為了割取鹿茸而不是鹿皮。

這一時期也是台灣農業發軔的階段,主要作物是稻米和甘蔗。荷蘭人從南洋引進黃牛,開始初步的耕種技術,但是較純熟的種稻技術,則是鄭芝龍引進閩南移民才帶進台灣的。

蔗糖是荷蘭時期的第二大貿易產品,由於大力鼓吹種植甘蔗,台灣中南部廣袤的平原遍佈蔗田。原始的壓榨設備是一種由牛拉二個石輪滾動來壓榨的石車。雖然生產動力基本上停留在初級階段(一九○○年才有新式糖廠),但蔗糖已經外銷日本、歐洲,稻米則與大陸交易。

台灣三寶

清朝統治台灣後,產業多半還是初級農林漁牧業,移民紛紛來台,那時的移民需要自行攜帶日用品與鍋、爐、鐵器等工具。

台灣產業發生較大的轉變,是在清末一八六○年代,導因於天津條約,開放鹿港、安平、淡水等通商港口,外國商船可直接進入。外商來台後發現,台灣的茶、糖、樟腦三大農產品很適於出口,號稱「台灣三寶」,這三大產業在外商的推波助瀾下蓬勃發展,一直到日治時代都是輸出主力。

「台灣三寶」中的糖和樟腦是延續清初就有的農業成果,台灣蔗糖因為甜度高,一直都有不錯的國際競爭力;樟腦則是因為台灣多樟樹,與日本並列世界「唯二」的樟腦產地。清代開始出口樟腦,初期銷量不多,多做為藥用或製藥原料,直到一八八○年西方人發現樟腦可以做為賽璐珞的原料,才打開大量外銷市場。賽璐珞是最早的合成塑膠,可用來做梳子、鈕扣等各種日用品。到了日治時代,日人更將樟腦與鴉片並列為專賣品,成為貿易收入的大宗。直到一九二○年代,樟腦生產因為樟樹數量銳減而逐漸沒落。

茶葉西遊記

「台灣三寶」中的茶雖然發跡較晚,但也寫下一頁輝煌的產業史。

最早的茶是產在南投埔里山區的高山野生茶,也有少部分原住民種植的藥用茶,但因為性寒而不適於飲用。清代飲用茶的大量種植,是在福建安溪移民來台後開始,他們從淡水河、新店溪、景美溪進入石碇、深坑一帶,發現石碇、深坑與原鄉的地理環境相似,於是開始種植烏龍茶,在英國茶商的帶動下,「福爾摩沙茶」直銷歐美,外商為賺取外匯,紛紛到台北設立據點,進一步使當時尚屬蠻荒之地的北台灣開始繁榮發展;後來烏龍茶的種植更逐漸擴展到台灣中部。

此時期的烏龍並非現代人熟知的凍頂烏龍茶,而是一種烘培較久、接近紅茶的結球型茶種。後來因為有一段時期出口滯銷,茶商將毛茶帶回福州改良加工,加入茉莉和香花,做成一種口味上比安溪烏龍茶更接近綠茶的茶種,生意大好,對外稱做「台灣包種茶」,十分受到南洋華人青睞。

現在我們熟知的凍頂烏龍茶,比較正確的名稱是半球型包種茶。

除了烏龍、包種外,紅茶也是清末、日據時代的主要外銷茶種。由於日本國內產綠茶,為免自相競爭,並迎合歐洲市場的需求,就鼓勵台灣種紅茶。日本人並引進阿薩姆紅茶,一九二○年開始試種,到了一九三○年,日月潭周邊已經種植許多大葉種紅茶,三井株式會社將之取名為「日東」紅茶,與「立頓」在歐洲競爭,十分受歡迎,一路暢旺,直到一九五○年代。當時外銷量高達一年五百萬公斤,是時下許多喝進口立頓紅茶人士十分陌生的一段歷史。

台灣的綠茶一直到民國三十八年福州師傅來台後開始製作,新竹以北產量很多,一年也可以外銷幾百萬公斤。黃金時期約有十幾年,後因成本較高及口味不同,無法與世界競爭,在民國五十年代以後開始沒落。

台灣茶的第二春是民國七十年代,台灣經濟起飛後,國內消費能力提升,又適逢凍頂烏龍茶推出,銷售量成長迅速,但以內銷為主。台灣現在最好的茶產地在嘉義一帶,早期的茶葉產地因為使用化學肥料,地力喪失嚴重,已經無法生產好的茶菁,名聞遐邇的鹿谷茶,其實是由全省各地收購回優質茶菁於當地精製而成,鹿谷現在賣的是頂尖的製茶工藝。

工業台灣,農業南洋

台灣主要的現代工業建設是從日治後期開始。

日本統治初期,在「工業日本、農業台灣」的政策下,把日本生產的工業用品賣到台灣,台灣的農產品銷到日本;一九三一年是一個轉捩點,因為台灣農產品發展飽和,加上「九一八事變」後,日本的南進政策以台灣為跳板,遂制定了「工業台灣、農業南洋」的政策,隨後積極開發台灣工業,以期在南洋戰爭時期物資能夠自給自足。

日人對台的工業建設可從三方面看:首先是基礎的工業建設,一九○四年開始興建的「新市鎮」高雄,就是南進基地。電力方面,興建「日月潭發電廠」,完成了發展工業的最重要動力。水利方面,建設桃園大圳、嘉南大圳。嘉南大圳引珊瑚潭和濁水溪水源,灌溉農地規模廣達十五萬甲,遠大於清朝開鑿的幾個圳。

公共建設中影響最大的交通,是日人建設中較被忽略的部分,包括鐵路建設和輕便鐵路二項。日治以前台灣的南來北往靠港口海運,陸路交通以牛車和步行為主,日人普遍舖設輕便鐵路後,交通大為改善。輕便鐵路主要有二種規格,軌距一呎七吋半者可行駛手推台車,軌距二呎者可行駛台糖五分車,由於輕便鐵路不僅舖設於平地,也深入山區,成為日治早期最重要的交通工具。

一九三○年代汽車逐漸普及、開始建設公路後,輕便鐵路才陸續拆除。而公路建設也都是在台車路線上加以拓寬而成,台車業者也紛紛轉而經營汽車業,這些交通運輸業者在日治後期都成為資本雄厚的商人。

除了基礎的工業建設,日人還興建幾個大型製造業工廠,是後來台電、台鹽、台糖、中油的前身。國民政府來台後,在日人基礎上接續發展為國營事業,多年屹立不搖。

高素質的勞動力也是日本時代對台灣產業發展留下的重要貢獻之一。日治後期民眾的識字率已達七、八成,使得光復初期台灣已有充裕的初、中級勞工,對戰後經濟建設助益頗大。

台灣五大家族

台灣政商界的五大家族也在日治時期形成,自北而南分別為:以礦業起家的基隆顏家,顏雲年以親友借款向日本人承租一個小區域的金礦開採權,在九份許多被視為廢坑的區域,開創出黃金礦場的風光歲月。同時,眼光銳利的顏雲年看準基隆港的開發將帶動煤礦燃料市場,因此與日人合作開發北台灣煤田,煤產量佔全台三分之二,譜寫了半世紀的礦業風光史。

第二為板橋林家,「林本源」家族開基人林平侯出身米店學徒,後自立經商致富,商號名稱「林本源」,取自中國古諺「飲水本思源」;之後靠土地收租,更添家業,排名台灣北部首富。林家有五房子孫,一部份回到大陸,已故台灣史耆老林衡道便是在福建成長的後代。創辦華南銀行的林熊徵則是大陸遷回的後代,當時日本為了拓展南洋勢力,極力拉攏林熊徵投資銀行,華南銀行即是日本開拓南洋的經濟支柱。林熊徵最為人稱道的是設立獎學金,資助許多台灣青年如吳三連、杜聰明等人赴日留學。

第三為霧峰林家,林家在清初即以土地發跡,是典型的漢移民大墾戶,以收租致富,成為台灣中部富豪。林家以驍勇善戰著稱,當時大墾戶多擁重兵,中法戰爭時期,林朝棟因立軍功受封,劉銘傳出任台灣巡撫時,派其招撫原住民及處理山地墾務,因撫墾有功而獲得樟腦專賣權,事業發達。霧峰林家後代林獻堂因抗日及倡導社會文化啟蒙,在日治時期有舉足輕重的社會地位。

第四為鹿港辜家,開創家業的辜顯榮是一位典型的商人,從一八九五年迎日軍進入台北城,到為日本政府獻策,穩定社會治安,取得樟腦、食鹽、鴉片專賣權,一直與日本政府維持良好的政商關係而榮寵加身,此外,由於辜家能掌握潮流,勇於投資,多角化經營,是五大家族中在當代台灣工商界仍具相當影響力的一支。目前台灣重要企業和信集團的辜振甫、辜濂松是辜家後代。

第五是高雄陳家,開創事業的陳中和出身寒微,少年時代到台灣南部糖業鉅子陳福謙商行當夥計,因商業才幹而受到重用。陳福謙去世後,陳中和自行創業而嶄露頭角,日治時代因多次為日本政府效力而得到許多產業特權,短短數年一躍而為南台灣新富。日俄戰爭期間,陳中和曾因糖價大跌負債累累,但憑藉其商業膽識渡過危機,穩坐糖業鉅子寶座。前高雄市議會議長陳田錨是陳家第二代。

一步一腳印

至於台灣光復後的產業發展,大致可分為五個時期:

一、美援時期(1945∼1952):日本留下的許多工業建設在戰爭後期大量被破壞,故此階段以修復和重建為主。由於一九四九年嚴重的通貨膨脹,需藉助美援發展輕工業,對台灣經濟貢獻極大的紡織業此時起步,用美元向外購買棉花,做成紡織品供應島內需要。

二、進口替代時期(1953∼1961):台灣開始發展民生用品輕工業,希望內需市場能自給自足,並限制外匯、約束進口。民國四十年代開始,部份大陸上海幫及山東幫商人隨政府來台,篳路藍縷,建立起民生工業的基礎。上海幫到目前還活躍的有遠東、裕隆集團;山東幫如潤泰、大成長城、神通集團等。一些本土性商幫也在同一時期崛起,如台南幫、台塑、新光集團等。

三、出口擴張時期(1962∼1973):此時設立加工出口區,營造優良投資環境,以吸引華僑及外商投資,除了帶進技術、管理,也大量生產價廉物美的生活用品出口賺取外匯。加工出口區的設計是財經大老李國鼎的偉大發明,因為搭上全球發展製造業列車,加上台灣優良的勞工素質、勤奮的人民等條件,使港口貿易蓬勃發展,進一步帶動各地衛星工廠興起,台灣經濟開始起飛。

四、能源危機時期(1974∼1984):民國六十三年第一次能源危機,政府發覺重化工業的需要,中鋼、中油、中船、輕油裂解廠開始興建,同時民國六十五年開始的十大建設,奠定了台灣下一波的經濟發展基礎。

五、經濟自由化時期(1985年迄今):民國七十年代後,台灣開始發展高科技,造就了從八十年代以來成為產業主流的電腦工業及光電產業。

中小企業屢敗屢戰?

光復後,中小企業一直在台灣經濟發展的過程中佔有重要地位。在出口導向的政策下,中小企業由於靈活性及改善製程能力強,民國七十五年之前,已佔外銷總額的百分之七十,也為台灣創下了國際矚目的「經濟奇蹟」。

但是這項優勢隨著世界局勢變化,大陸及其他開發中國家的興起,競爭力逐年下降。民國八十年中小企業的出口總值降為百分之五十,九十年更降為百分之二十,業績雖然大幅降低,但是二十年來中小企業家數卻無太大變化,許多商家關廠或結束營業,但業者前仆後繼,其中自然出現失業人口。台灣失業率從三年前的百分之二,升高到目前的百分之五, 中小企業的起落是一關鍵。

全球化時代,佔企業數量比例百分之九十八的中小企業出路何在?中國大陸對台灣的磁吸效應既然不可抗拒,台灣經濟又應如何發展?亞太營運中心是政府提出的良策,台灣也有相當的條件,但近年來政治影響經濟,使營運、研發中心徒有口號而進展緩慢,令許多有識之士十分憂心。

地方產業的春天

由於製造業發展已到瓶頸,在亞太營運、研發中心的目標之外,下一波台灣終將走向無煙囪工業,發展內需型的傳統產業,並結合觀光休閒產業,這一種新的可能,歐洲許多小國、或亞太的紐西蘭等都有成功的前例可循。近年來政府已逐漸注意到此一趨勢,經濟部從輔導地方特色產業著力,文建會則從社區總體營造角度切入,開始發展地方文化產業,結合地方的文化、生態與鄉土認同,創造一種新產業。

近來因為九二一地震災區復建工作,有不少成功案例出現,也為地方特色產業的可行性注入新活力。例如鹿谷秀峰村的一些社區工作者,以五十萬元資本生產、重新包裝鹿谷的茶葉,典雅而有質感,並強調賣茶背後溫馨的故事──為了當地獨居老人的食堂能夠繼續經營下去。另外,地震災區的中寮鄉,有十多位媽媽組成的手工植物染坊,產品兼具環保精神與文化特色;東勢婦女組成合作社自製自銷客家美食等,雖然產銷規模都不大,但相當程度的解決了當地的就業問題,若能進一步結合觀光產業,吸引外地及國外人士到訪消費,應具有更大的發展潛力。

迢迢三百多年,第四個世紀的台灣產業面貌又將如何譜寫?將考驗著這一代台灣人的智慧。

台灣光華雜誌 Taiwan Panorama | 國際化,雙語編排,文化整合,全球華人的雜誌 https://bit.ly/3lXjC6o

十七世紀台灣鹿皮之出產及其對日貿易

2007年 05月 23日

報告者:吳俊蔚

前言

近世以來,曾有大量的皮革類從暹羅、柬埔寨、菲律賓等東南亞國家以及台灣輸入日本,提供給日本工藝品方面的應用,特別是鹿皮居多。本篇敘述關於大量鹿皮自台灣輸入日本的情形,亦屬德川時代即已週知的事情。本文所要討論的問題有三點:(1)17世紀荷屬東印度公司統治下的台灣,究竟有多少鹿皮出產?(2)運銷日本的情形(3)此種貿易對荷屬東印度公司所掌握的台灣財政,又佔著怎樣的地位?

壹、1610-1632日本對台灣鹿皮的重視

台灣自16世紀中葉以後,幾乎同時成了歐洲人、中國人與日本人所注目的地方;他們當初只在利用台灣為會合貿易之地,後來這塊土地的種種事情才逐漸被傳開。

至17世紀初,台灣的鹿皮也漸為日本人所知道。在那時候,日本對鹿皮有很大的需要,因為台灣有很多鹿群,鹿皮很快成為台灣第一項國際貿易的主要商品。1以下是有關日本至台灣收購鹿皮的記載:

(1)1610年有馬晴信奉德川幕府之命,派家臣谷川角兵衛等赴台灣視察,其中有記載:「一、航行至高砂的優良港口,購來大量鹿皮以備出售。」意指命令他們前赴台灣採購鹿皮。2

(2)1617年秋安艦隊成員之ㄧ的明石道友,為送返所緝捕的董伯起而前往福建,3在當地被明代官吏審問「何以圖據北港」時答道:「通販船,經由駐泊,收買鹿皮,則有之……」表示北港,即當時台灣中部的鹿皮,乃是艦隊前往的目的。

(3)1618年在平戶開商館的的英國商人Richard Cocks由長崎的報導得知,從事台灣貿易的戎克船(此處應為朱印船),因為採購生絲未成,乃運回了皮革與蘇木。

(4)1622年被荷蘭東印度總督派往台灣探查港口的司令官Cornelis Reyersen,在安平(大員tayouan)港口的報導說道:「7月30日,……日本人每年有兩、三艘戎克船渡來,進行貿易。據中國人說:此地盛產鹿皮,日本人向原住民收購此貨。中國每年也有三、四艘戎克船,載來絲織品,與日本人從事交易……。」

(5)1624年巴達維亞東印度總督Pieter de Carpentier等報告說:「近來在安平,每年都有日本的戎克船來收購鹿皮,據說最近駛來的一艘日本戎克船,曾載去鹿皮約18000張,此外尚有中國貨物。」此時荷蘭已佔領南台灣的大員,在該地建立了熱蘭遮城,之後在赤崁也建立了普羅文遮城,作為統治臺灣的中心地。荷蘭人雖然獲得了足與葡萄牙人的澳門相匹敵的有力基地,但日中兩國人民已在此地展開生絲貿易,荷蘭人從中插入,當然會與日本人之朱印船形成競爭。4

(6)1625年4月巴達維亞報告說:「曾有100艘戎克船由中國載了許多中國人來到安平,深入內地收購鹿皮、鹿肉等物;藉此也可推想他們企圖在此經營漁業,並從事貿易(鹿肉)。」當時巴達維亞對蕭壠的狀況報告也說到:「鹿甚繁多,他們(原住民)將其射死以後,就將鹿皮、鹿肉加以乾燥;中國人乃以廉價收購,與之物物交換。因他們還不知道使用金錢。」

(7)1626年巴達維亞東印度總督Pieter de Carpentier等又報導說:「日本以兩艘戎克船將30餘萬ducat(銀幣名)載來安平,以其大半收購10萬斤以上的生絲、大量的鹿皮以及中國雜貨等等。」

(8)1627年據說:「日本人在安平獲得1000擔(另一說為10擔)的絹、相當多的生絲以及大量的台灣鹿皮,運往日本。」甚至在日荷關係因濱田彌兵衛事件5而惡化了數年後的1633年,仍有此種商業行為。

(9)1632年台灣北部傳教士Jancinto Esquivel記述:「所有的原住民,都經營著在中國值錢的滕及鹿皮。最近有三艘進入淡水港口的日本船,曾載去大批皮革。據一位日本人說,這是因為日本也有生絲,所以販賣鹿皮較生絲的利益更大。」可知北部的西班牙也知道了鹿皮的消息,並注意到日本人的來台。

貳、荷蘭人鹿場的取得與鹿皮收購據點的擴展

荷蘭人初入台灣的時候,與他們發生關係的地方,僅限安平附近的新港、目加溜灣、蕭壠以及麻豆等地。濱田彌兵衛事件之後,為了消滅原住民對其的輕蔑之意、鎮壓反叛的番社,從1635年11月至1636年1月,荷人陸續討伐了麻豆、Takareiang(塔加里楊)、蕭壠。從此,南北總計共57社陸續歸順於荷蘭人的統計之下。

於是,荷蘭人的支配區域擴及到中南部。當南部的Takareiang、淡水以及大木連諸社向荷蘭人歸順時,荷蘭人竟預估那未越出安平之南三哩的獵鹿區,此後可擴及到14-15哩。1637年,計畫出征Favorlang,期望在Gueren(二林)以及其他未知的北方,能獲得鹿皮數以千計的產地。

從熱蘭遮城日記1634年1月-1639年7月記載,可約略看出鹿皮的收購地點,以擴展到台灣中南部地區;1642年驅逐西班牙人之後,獵鹿場更擴展到東北部。

參、鹿的種類與獵捕方法

(1)鹿的種類

根據《續修台灣府志》卷18〈物產(二)〉:「……麋、鹿、麂(ㄐㄧˇ)、麕(ㄐㄩㄣ,即麞ㄓㄤ)、酉(似鹿而大)…、山羊(能涉峻,生深山中。皮堪作鞋)…。-以上毛之屬。」6,將台灣所產的鹿分為:

a.麕(ㄐㄩㄣ):即麞,而麞亦是獐的別名,也稱為麇(ㄐㄩㄣ),據說似鹿而較小,毛皮細軟。《和漢三才圖繪》(江戶時代寺島良安編):「按麞皮自暹羅來,名美止里,或稱奈禮阿比者乎,以為襪裘,軟美為最上。」現今所使用的獐,是亞洲北部產的Noro(Capreolus)種,台灣發現過類似的化石,因此可能產過這一種類。《長崎荷蘭商館日記》記載由台灣輸入的商品中,rhee(ree)皮也許指的是麞。

b.麂:《辭源》:「遼屬,牧者有短角,毛褐色,腳短力勁,善跳越,其革柔軟,可製手套、表帶等物…。」《辭海》:「本作旨,……形略似麝,毛黑黃色,口有長牙,腳細而有力,善跳躍,牧體有角,頗短,皮極細軟,為工業用品,如手套、表袋等物,多以革製成。」《和漢三才圖繪》卷38〈獸類〉將他訓讀為「Cobito」,特徵為「體軀小,牧的短角,牙齒很長」、卷30〈履鞋襪〉又說:「皮質優美,是縫製皮足袋的上好材料。」《華夷通商考》、《本草綱目啟蒙》、《裝劍奇賞》記作獐皮或麞皮(Colito)。綜合麕與麂之敘述,可知兩者屬於小型鹿科,皮毛柔軟,可能類似台灣現有的小型鹿科-羌,還尚待考察;文獻中的cobito=colito=rhee,指的可能是獐皮,也可能是麂皮。

c.麋:似鹿而較大(大鹿),如馬一般,四肢很長,頭成水平式,身被褐色粗毛,頭部有鬣,且有頑強而多岐的角,故又名山馬、野馬(荷人記為Jammama)。往昔由暹羅及台灣運到日本的皮革中之Elant(Eland大羚羊),大概就是這種麋的皮。荷蘭人記載中說到台灣運山馬至日本,只有1663年7月24日與26日,有戎克船由安平經安海而入長崎港若干例子。但荷蘭記載中也有將Jammama與Eland併記,兩者是否為同一物還有問題。

(2)狩獵方法

方式:圍捕,全村或兩三個村一起出發。7

工具:a.長槍(鏢),柄為竹製,槍尖有四五個倒刺鉤並繫有鈴鐺。

b.弓箭。8

c.陷阱與罠(ㄇㄧㄣˊ,捕獸網)。

肆、課稅、濫捕與鹿皮出口量

(1)課稅

荷蘭人對於漢人的獵鹿,以陷阱每月15real(里爾)、罠每月1real的稅金發給執照,一改原先毫無限制的容許獵捕。中國人有一人擁有35口或45口罠,大多為20口左右。而原先規定狩獵期為6個月,但為防止濫捕,於1638年10月起改為2個月,而陷阱數目只核准24個。狩獵場以諸羅山與Favorlang等台灣中部地方最多。

頒發執照,是兼任政務員職務的基督教宣教師所經辦的工作。據說有因貧困而無力繳納執照費的中國人,向傳教士Robertus Junius提出獵期終了時每100張鹿皮繳納10real的條件,Junius認為照此方法,稅金每年或可增收800-1000real,並可使此項稅收的年收入增加至4000real。依此方法得的款項,將大有貢獻於原住民的教化事業,因此長官即依照他們所提出的條件與以准許。

(2)濫捕

1640年因曾連捕三年,料想此後的六年將達不到原有的數量,乃一致決議,對中國人多數的掘坑張網的捕法暫禁一年,以保護原住民的生業。1644年準備頒發的執照為400張,只364張,預計自當年10月15日至翌年2月底的獵鹿期間,可得鹿皮5萬張,但只得1萬張左右,原因就是鹿的減少,使鹿皮未達到預估數量。因此台灣長官Francois Caron就考慮到,若不採取兩年狩獵、第三年休息的保護方法,即將有全滅之虞。但大體來說,直到1650年前後,據說台灣每年尚能供給日本鹿皮5萬張左右。

這個暫禁的決議,與Junius當初的建議有關聯,9原因有三:1.因缺乏船舶,尚有數千張鹿皮無法運往日本;2.因濫捕而鹿類大減;3.防止Double及Favorlang一帶的原住民殺害中國人。當時臺灣的中國人,一再要求容許他們繳納同樣的稅金以繼續捕鹿,工具則願放棄陷阱只用罠,並請求准許將鹿皮與鹿肉運銷中國;於是1641年台灣當局就課以10﹪出口税而准許了。

(3)出口量

此後數年間,統制有了成效,據說到了1652年,臺灣產鹿數量恢復了。詳細數據,請見本文頁109之「臺灣產皮革載運表」。

根據表上的統計數字,臺灣鹿皮雖一時曾因濫補而有減產危機,但實際後來仍有如此大量的輸出,可見荷蘭當局統治政策發揮了一定功效。雖然台灣產的鹿皮與暹羅、柬埔寨等東南亞國家的產品相比,其輸出量可能微不足道,但對於一個沒什麼物產的台灣,鹿皮與砂糖確實有裨益於東印度公司的財政。

伍、鹿皮的取得方式與價格漲跌

(1)鹿皮的取得方式:

a.原住民繳納:作為臣服的納貢或贖罪代價。

b.向中國人收購:以適當的價格收購,這是最普通與大多數的來源。荷蘭當局用「贌社」制度,一方面滿足番人的需要,一方面藉此控制漢人的鹿皮貿易,並由此獲得鹿皮的供給。10

從下表中數據來看,1633-1646年的13年間鹿皮收購價漲幅並不大,約2至3成,在1644年台灣長官Caron甚至認為依照當年的價格收購,只不過多支出400real,但中國人卻因為增加這一點價格而得到滿足,對整個公司而言也只是付出了與過去九年相當的價格。

鹿皮收購價表

1633-16411642164316441646

上等皮10張13.0兩10.0兩10.95兩15.0兩17.0兩

中等皮10張11.0兩8~9兩9.125兩12.5兩14.0兩

下等皮10張5.4兩4.0兩4.5625兩6.25兩7.0兩

資料來源:據頁112-113之數據整理製成

(2)價格漲跌:

鹿皮價格方面,通例是鹿皮被運至日本後,會在8月底前,最遲10月初,再由便船運出展覽,以拍賣的方式決定價格。從頁114之「台灣鹿皮在日本市場的販賣價格表」來看,1625-1631年台灣的鹿皮價格是持續上漲的;1642年因日本市況疲軟與中國人的遲疑不決,導致價格下跌(當年鹿皮出口量相對也是比較少的,見頁109「台灣產皮革載運表」)。之後中國人以狩獵執照費的加徵、搬運米、鹽、罠等船隻被課稅,以及因禁止架設陷阱而捕獲量減少等理由,向當局請願提高收購價格,於是在1943、1944年將價格調高。

1662年因鄭成功進攻而失去台灣,也抬高了日本的皮革價錢。巴達維亞方面打算用爪哇東海岸產的鹿皮來取代臺灣的皮革,於是在1662年將每100張16real的中等鹿皮及每100張10real的下等鹿皮各50張作為樣品送往日本。可見荷蘭對於日本市場曾寄予深厚的期望。

陸、鹿肉

Candidius在〈台灣略說〉中說過,原住民多半用鹿肉與中國人交換木材、衣服與其他物品,《台海使槎錄》亦有記載:「贌社之商,以貨物與番民貿易,肉則作脯發賣,皮則交官折餉。」17世紀Merklein也曾說鹿肉在日本沒有銷路,於是加以乾燥後運銷中國。從荷蘭人的紀錄來看,多數鹿皮運銷日本,卻不見運銷鹿肉;但對中國則見其運銷鹿肉,而簡直不見其運銷鹿皮,恰好形成一個對比。大體上,每年約有8000-10000擔鹿肉銷往大陸,每擔徵約4real的輸出稅。11

但是荷蘭人也不是完全不顧到鹿肉,例如台灣長官Caron就考慮用每擔6-8real的價格收購鹿肉以代替牛肉或豬肉,因為加上一點豬油,即可製成鹿脯,成本低、手續也很簡便。之後荷蘭人也將鹿肉作為軍糧,例如1660年熱蘭遮城出兵魍港堡塞去撤退中國人時、1661年鄭成功圍攻打台灣時,都可見到荷蘭人把鹿肉當作戰時糧食,分配各處。

另外,鹿舌、鹿鞭、鹿筋等也有被製成脯;鹿骨亦被運銷中國、鹿角則煎熬成膠,成為販賣商品。

結語

台灣是荷蘭將中國商品輸往巴達維亞、日本、荷蘭本國與東印度商館的重要貿易中心。因為當時鹿皮為對日本貿易的一項重要商品,在荷蘭當局的獎勵與保護下,漢人乃為其與土著交易收及鹿皮。這種對鹿皮的需求,更促進漢人冒險深入荷蘭人勢力之外的地區,與土著建立密切關係;而透過漢番交易,土著的經濟生活也產生顯著的改變,原本的部落社會逐漸開化。隨著台灣產業的發展,稅捐與關稅遂成為荷蘭當局的主要財源。

十七世紀台灣鹿皮之出產及其對日貿易 : 華胥夢☆文閣 http://exci.to/31jU1wC

梅花鹿滅絕事件

- 1月 08, 2012

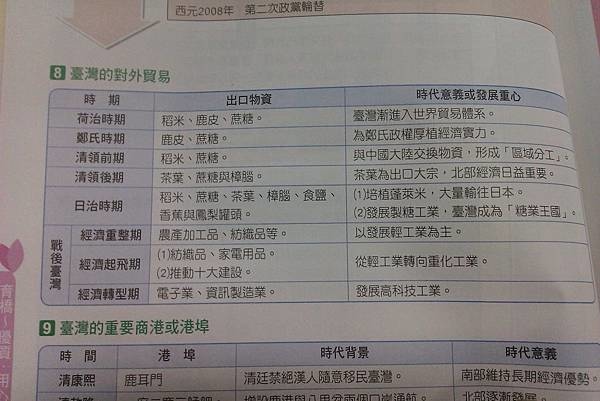

會對梅花鹿突然感到興趣,是因為想知道現在國中生學的歷史和我們當初有什麼不同。在我翻閱他們的總複習講義時,看到這個「台灣對外貿易」的表格。

上面寫著在荷治時期到鄭氏時期的出口物資都有鹿皮,可是到清領之後,就轉為稻米和蔗糖了,鹿皮不見了!他們怎麼了?

就我學生物的背景,我想到的是鹿的族群應該減少了吧?但我去和歷史科的阿芬老師討論這事的時候,她提出了另外一個觀點,有沒有可能是需求轉變呢?

經過一番討論,我想知道台灣到底是何時開始捕鹿外銷?捕到什麼時候?外銷了多少?我想這個數據多少可以反應出當時台灣有多少梅花鹿。另外,就是進口鹿皮的國家,拿了鹿皮做什麼?

後來我在圖書館裡借到了一本很棒的書《近世台灣鹿皮貿易考》,作者是中央研究院院士曹永和。這本書是他年輕的時候用日文寫成的,過了六十年,到了他九十二歲的時候才以中文出版。

先岔題一下,曹老師的學經歷真是令人驚訝,他自台北州立第二中學畢業後就未再升學,而他的正業是台北帝國大學圖書館館員,他的知識完全自學而成!

讀了這本書之後,我的許多疑惑都得以解答。

鹿數量逐漸減少

鹿皮的數量,隨著台灣開拓而逐漸減少,荷蘭據台末年、明鄭時期大約是年產三萬張,到了滿清時期,就年產約九千張,到了雍正年間,平地開墾更多,鹿皮就減少到不能出口

在《巴達維亞城日誌》中,1640年12月6日裡頭有以下的記載「鹿因三年間不絕的被捕獲,非常減少,再六年就不能達到原數,於是從一致的決議,一年間不得掘穴、張網,期土人不會因貪慾的漢人榨取至盡」

在1644年4月24日也有記載「台灣島的鹿,顯著的減少起來,所以長官思念數年間鹿皮從暹邏及柬埔寨供給日本,為對公司有利」

康熙年間,許多鹿場被急速開墾變成田園

雍正年間,平地鹿場損失,平地的鹿幾乎滅絕,內山搬運出來的鹿也減少到不能作為輸出品的程度,

從開墾情況來說,鹿皮貿易大約是雍正年間終止。在日文資料裡也有佐證,如《我衣》說享保年間舶來革的足袋(襪子)一切都沒有,而享保元年至二十年等於康熙55年-雍正13年,鹿皮的輸入到雍正年間就沒有了。

鹿皮的用途

在十六世紀後半,日本對皮革需求就已經鉅增了。

鹿皮的用途

原皮作為敷皮、鞍蔽、行縢等

「鞍蔽、行縢、敷皮之類,公方樣、吉良殿三職等眾,用虎皮、豹皮;平人即用鹿皮」《貞丈雜記》皮類之部

鞣染為菖蒲革、正平革、紅革等熟皮,用於甲冑、弓具、鞍具及裝劍等。

當時日本為戰國時代,需要這些軍需品,又因為國內鹿皮因開墾也減少,所以需要進口。到了德川時代,日本變得太平,軍需品減少,國內改為喜好鹿皮製成的被服、革羽織、革足袋(襪子)、袋物(荷包)、革尻切(皮革貼鞋底的草鞋)。

總結來說,從荷治時期的16XX年到雍正時(1735),短短一百多年,台灣約有數十萬甚至上百萬的梅花鹿被大量捕捉,再加上野生棲地破壞,最後甚至無法再維持外銷的規模。1974年Dale R. McCullough的調查:野生的梅花鹿在1969年在台灣東部滅絕。也就是說經過荷蘭人、日本人、漢人、平埔族...等眾人努力,花了三百年終於讓一種生物滅絕了!

這種狀況讓我想到北美的旅鴿,大家也是很努力地,就讓數十億隻旅鴿在約一百年(18XX-1914)的期間全數滅絕。

梅花鹿滅絕事件 https://bit.ly/344xl5e

荷蘭東印度公司(VOC)經營臺灣鹿皮出口貿易的緣起(1624-1642)

並列篇名

Emergence of Deerskin Exports from Taiwan under VOC (1624-1642)

作者 鄭維中

中文摘要

荷蘭東印度公司於1624年在臺灣建立商業據點,作為日本外貿市場的供應者之一,嘗試由東南亞各國進口鹿皮。他們發現,在臺灣向原住民收購鹿皮,不若暹羅有體制性阻礙。公司嘗試取代臺灣唐人商販地位與日本朱印船商競爭。雖然鹿皮貿易價值佔當地中日貿易總額不多,卻被當成立足大員港的正當性來源。荷日商人競爭迅速惡化,於1628年造成衝突。公司與日本之交易中斷。德川幕府在1634年起發佈鎖國命令禁止日人出境,並選擇基督教荷蘭人為交易伙伴,終止與西、葡天主教徒交往後,才改變局勢。在暹日人於山田長政帶領下,掌握鹿皮出口。1628年,山田捲入頌曇王過世後的宮廷鬥爭,打斷暹羅鹿皮出口,帶動臺灣鹿皮聲勢。1628至1632年間,臺灣當局容許在日唐人經營此一貿易,臺灣鹿皮之利潤逐漸追上暹羅鹿皮。1634年貿易局勢大變,公司當局決意大肆擴張臺灣鹿皮出口,遂數次征討中部原住民部落,開放鹿場。暹羅鹿皮出口於1640年後回穩,荷人擴張動力亦弛。大約1645年「村落承包制」設立,削減唐人與原住民接觸的同時,提供相當數量鹿皮。本文藉由釐清公司於臺灣發展鹿皮貿易的早期經緯,主張此一貿易有三項作用:作為暹羅鹿皮之補充、正當性的來源,並隔離公司官員及其所轄唐人以外的買主,與原住民接觸。荷蘭東印度公司(VOC)經營臺灣鹿皮出口貿易的緣起(1624-1642)- 月旦知識庫 https://bit.ly/3j87HAH

【聚珍臺灣】近世臺灣鹿皮貿易考:青年曹永和的學術啟航 | 露天拍賣

獨留鹿名,不見鹿

從臺灣地區地名查詢系統(http://placesearch.moi.gov.tw/) 當中, 你可以輸入「鹿」去查詢臺灣的地名,在系統裡有一百多個地名裡頭都有「鹿」這個字,你可以再看看裡頭的詳細資料來了解這些

地名有鹿的原因。

有些是因為地形,例如:鹿耳門溪是因為溪附近的陸地形狀像鹿耳而得名;有些則是由原住民的語言轉音而成,例如:臺東海端鄉的霧鹿,可能是由一種名為vulvul 的草而得名,或是因為當地泉水冒出的聲音,布農族用水聲命名為pul-pul,後來轉音為霧鹿。除了上述的地名緣由之外,有更多的地名都是因為有鹿在此活動而得名,像是苗栗南庄的鹿場、嘉義的鹿草、還有許多縣市都有的地名鹿仔寮、鹿仔坑。

從這些地名的分布,我們可以想像臺灣當初應該有很多鹿吧?但到底有多少鹿呢?那些我們來不及參與的過去,雖然沒有生態學家為梅花鹿進行族群調查,但是我們可以從臺灣對外貿易的歷史中看到梅花鹿族群的興衰。臺灣從荷治時期到鄭氏時期的出口物資都有鹿皮,可是到清領時期之後,就轉為稻米和蔗糖了,鹿皮不再是貿易商品了,它們怎麼了?是鹿的族群減少了嗎?還是當時對鹿皮的需求轉變呢?

在中央研究院院士曹永和所著的《近世臺灣鹿皮貿易考》中,可以看見臺灣鹿皮的貿易轉變。在《東西洋考》這本書裡記載了萬曆17 年(西元1589 年)就已經有「鹿皮每百張稅銀八分」的紀錄,顯然臺灣輸出鹿皮的歷史,可以追溯到荷治時期之前,那時的鹿皮輸往大陸後,會再以原皮型式或加工輸送到日本製作商品。

日本對鹿皮的需求,從16 世紀後半就愈來愈多了,當時日本處於戰國時代,需要皮革做多樣化的軍需品,像是甲冑、弓具、鞍具等,但是日本國內的鹿皮卻因為開墾而愈來愈少了,於是必須從海外取得鹿皮,臺灣島上的鹿皮就從這時候開始大量輸入日本。

日本到了德川時代,環境變得安定,政局穩定多了,於是軍需品減少,國內的偏好改為喜好鹿皮製成的織品,像襪子、錢包、皮革製成的鞋子等。在17 世紀的時候,每年由荷蘭船輸入日本的鹿皮就超過10 萬張,而臺灣和暹邏占了大部分。

科學少年 https://bit.ly/3nUR0fT

「鹿」死誰手? 物種滅絕進行式

2016年03月27日

作者:簡志祥(新竹市光華國中生物老師、阿簡生物筆記)

※ 編按:《科學少年》是遠流出版社專為國中小學生設計的科學讀物,以淺顯易懂的方式啟發少年探索科學的興趣。其中「做環境的朋友」單元,從科學角度看待環境問題,一步一步推敲出問題背後的原因和解決方案。2015年11月起,環境資訊中心將每月刊出一篇「做環境的朋友」文章,與讀者一起關心環境長知識。

台灣的梅花鹿已經在野外滅絕了。圖片來源:科學少年。

在動物園或是鹿園常見的可愛梅花鹿,竟然已經在台灣的野外滅絕了!這是怎麼一回事?

你住在有鹿的地方嗎?我想你的回答應該是「哪裡有鹿啊?」,我說的不是能夠實際看到鹿的地方,而是地名裡有鹿的地方。

獨留鹿名,不見鹿

從台灣地區地名查詢系統(http://placesearch.moi.gov.tw/)當中,你可以輸入「鹿」去查詢台灣的地名,在系統裡有一百多個地名裡頭都有「鹿」這個字,你可以再看看裡頭的詳細資料來了解這些地名有鹿的原因。

有些是因為地形,例如:鹿耳門溪是因為溪附近的陸地形狀像鹿耳而得名;有些則是由原住民的語言轉音而成,例如:臺東海端鄉的霧鹿,可能是由一種名為vulvul的草而得名,或是因為當地泉水冒出的聲音,布農族用水聲命名為pul-pul,後來轉音為霧鹿。除了上述的地名緣由之外,有更多的地名都是因為有鹿在此活動而得名,像是苗栗南庄的鹿場、嘉義的鹿草、還有許多縣市都有的地名鹿仔寮、鹿仔坑。

從這些地名的分布,我們可以想像台灣當初應該有很多鹿吧?但到底有多少鹿呢?那些我們來不及參與的過去,雖然沒有生態學家為梅花鹿進行族群調查,但是我們可以從台灣對外貿易的歷史中看到梅花鹿族群的興衰。台灣從荷治時期到鄭氏時期的出口物資都有鹿皮,可是到清領時期之後,就轉為稻米和蔗糖了,鹿皮不再是貿易商品了,它們怎麼了?是鹿的族群減少了嗎?還是當時對鹿皮的需求轉變呢?

在中央研究院院士曹永和所著的《近世台灣鹿皮貿易考》中,可以看見台灣鹿皮的貿易轉變。在《東西洋考》這本書裡記載了萬曆17年(西元1589年)就已經有「鹿皮每百張稅銀八分」的紀錄,顯然台灣輸出鹿皮的歷史,可以追溯到荷治時期之前,那時的鹿皮輸往大陸後,會再以原皮型式或加工輸送到日本製作商品。

日本對鹿皮的需求,從16世紀後半就愈來愈多了,當時日本處於戰國時代,需要皮革做多樣化的軍需品,像是甲冑、弓具、鞍具等,但是日本國內的鹿皮卻因為開墾而愈來愈少了,於是必須從海外取得鹿皮,台灣島上的鹿皮就從這時候開始大量輸入日本。

日本到了德川時代,環境變得安定,政局穩定多了,於是軍需品減少,國內的偏好改為喜好鹿皮製成的織品,像襪子、錢包、皮革製成的鞋子等。在17世紀的時候,每年由荷蘭船輸入日本的鹿皮就超過10萬張,而台灣和暹邏占了大部分。

台灣產的鹿皮在荷蘭治臺末年及明鄭時期大約是年產3萬張,然而到了滿清時期,年產量就剩下約9000張了,在雍正年間,鹿皮甚至少到再也沒有辦法變成輸出產品了。在過去這一百多年的時間中,從台灣輸出的鹿皮高達上百萬張,也就是從荷治時期到雍正時期這段時間,台灣有上百萬的梅花鹿被大量捕捉殺害變成貿易商品,這樣的貿易規模到了雍正之後,居然就消失了,這顯然跟台灣島上的梅花鹿數量有很大的關係。

除了過去的大規模捕捉之外,棲地的破壞也是其中一個原因,當時人口移入台灣之後,需要土地來耕種糧食作物,因此開墾了許多平地,破壞了原有鹿群的棲息地。

旅鴿的悲歌

這種生物滅絕的故事古今中外皆有,19世紀初期北美大陸有一種叫做旅鴿的鳥類,據估計,過去的數量曾經多達50億隻,每到遷徙的季節,牠們成群飛過天空,據說數量多到可以遮蔽陽光。你現在到美國想看到野生的旅鴿已經是不可能的事了,甚至你根本也看不到活生生的旅鴿了,因為數量這麼龐大的旅鴿,最後一隻在1914年9月1日死於辛辛那提動物園。

50億隻的旅鴿是怎麼在幾百年間消失的呢?一切都是因為人類。當歐洲人開始移民到北美洲之後,他們看見漫天蔽日的旅鴿,心裡的第一個念頭就是想殺了牠們。因為旅鴿會破壞他們的農作物,所以農民就拿槍轟鳥,鳥打下來了還可以吃,後來人們開始用鳥網和霰彈槍捕殺,抓下來的旅鴿成了便宜的食物。

連續幾十年的時間,大家肆無忌憚的大規模獵捕,有時候一個州在一個季節就可以捕到750萬隻旅鴿,甚至也有人找到了旅鴿的孵化地,在5個月裡每天獵取了5萬隻,而且連幼鴿都屠殺殆盡。

終於,野外的最後一隻旅鴿在1900年死亡了,只剩下動物園還養著旅鴿。1914年,那隻殘存的旅鴿──瑪莎(Martha)的頭低下斷氣之後,過去數量高達50億隻的旅鴿,便完全在地球上消失了。

故事很熟悉吧!台灣的梅花鹿正是類似的故事。1980年馬卡拉博士(Dr. Dale R. McCullough)在台灣進行的調查報告中指出,野生台灣梅花鹿可能已於1969年在野外絕跡了,也就是說我們用300年的時間讓一種生物野外滅絕了,荷蘭人、日本人、漢人、平埔族……等,大家都是兇手。

黑鮪魚的呼救

其實,台灣還有個物種正處於滅絕進行式,那就是黑鮪魚。

從1993年到2011年間的「漁業署漁業統計年報漁獲量趨勢圖」來看,台灣的黑鮪魚總捕獲量在1999年達到最高,之後逐年下降。捕獲量最高的東港地區在1999那年捕獲了1萬1311尾,到了2010年已經不到1000尾,2013年則僅有655尾。

黑鮪魚捕獲量的減少,有很多可能原因,漁業署提出的原因包括作業漁場變小了,因為各國嚴格禁止漁船未經許可侵入自己的經濟水域。另外還有油價高漲、作業漁船減少等。但除了這些原因之外,我們是不是也能發現野生黑鮪魚的數量的確減少了呢?如果捕撈情況繼續下去,10年後是否還有黑鮪魚?

以上幾個野生動物的滅絕消失,大量獵捕的確是主因之一,然而不可忽略的是,棲地破壞也是其中一個原因。石虎的遭遇,就是個活生生的例子。

石虎的破碎家園

石虎外觀看來像貓,而名字有個虎,但實際上牠不是貓也不是虎,在分類上牠屬於豹貓屬。除了可能已經滅絕的雲豹外,石虎是台灣僅存的原生貓科動物。

石虎棲息在淺山地區,這裡常是農耕的區域,所以石虎的存活常受到人類一舉一動的影響。由於石虎會偷襲農家飼養的放山雞,因此有些農民會使用捕獸夾進行捕捉或是放置毒餌,這些都讓石虎面臨很大的獵捕壓力。然而石虎數量的更大威脅,是來自棲息地的破壞。

根據科學家利用無線電追蹤的研究成果,雄性石虎的活動範圍可達5~6平方公里,雌性的活動範圍也有約2平方公里,每隻個體的活動範圍會彼此重疊,但密集活動的核心區則不會重疊,顯示牠們有領域行為。

輪下的亡魂

單獨一隻石虎既要大範圍棲地,又要獨占領域,如果剛好這塊棲地被開了一條路,那會發生什麼事情呢?對我們來說,切開來沒什麼關係,反正過馬路不過是幾秒的事情,但對石虎來說意義大不同。在針對石虎的追蹤研究中發現,石虎的活動範圍不會跨越流量稍多的公路(意思就是石虎不喜歡過馬路),道路會切割了石虎的棲息地。本來一隻石虎住在一塊有6平方公里的區域,被道路切成兩塊3平方公里的區域,對石虎來說,擁有的棲地就是從6平方公里變成3平方公里。僅存的3平方公里,所能提供的生產者有限,初級消費者的數量也不如6平方公里那麼多,而處於食物鏈最高層的石虎,食物來源受限,數量當然就下降了。而為了取得更多食物,石虎是有可能跨越道路的,但最近卻常發現因為道路車流量多,石虎閃避不及成了輪下亡魂。

少了一隻石虎,並不單純就是少了一隻像貓的生物。石虎是淺山生態系中的高級消費者,牠所扮演的角色就像在2014年4‧5月號〈如何聰明吃魚?〉當中所提到的灰狼一樣,數量上的變動會大幅牽動整個食物網的結構。

當我們為了滿足自己的需求而逢山開路、遇水架橋,表面上增加了自己的便利性,但實質上造成了棲地破碎化的問題,讓一整塊大面積的棲地變成好幾塊小面積的棲地,這其實這也正是目前台灣野生動物遇到的最大危機,人類一直來搶地盤,就算不搶也來切個幾刀。

搶救棲地大作戰

就如同切成碎片的紙張,可以用膠水再黏合做些彌補,破碎的棲地也能用後天補償的方式,將數個異質性的棲地彼此連結,達成物種多樣性保育的功能。目前林務局規劃的「中央山脈保育廊道」就是這樣的計畫,結合自然保留區、國家公園及動物重要棲息環境,建立中央山脈生態保護區系統。

這樣形成的保育廊道南北長達300公里,面積約63萬公頃,約占全島面積的17.5%。建立生態廊道能夠把這些支離破碎的保護區連接起來,讓各區的動物可以透過生態廊道互相來往,並做基因交流,以避免近親繁殖而喪失基因多樣性。

建立生態廊道是政府機關處理棲地破碎化的方式,而我們可以做些什麼呢?最簡單的方式,就是避免路殺。當你和家人開車到野外玩的時候,請提醒家人放慢車速,注意有沒有動物正在過馬路,特別是在夜間開車的時候。因為許多野生動物過馬路時,常因為突如其來的強光而在路上嚇呆,你的貼心動作,就可以保全牠們的生命,減少物種多樣性的消失

「鹿」死誰手? 物種滅絕進行式 | 環境資訊中心 https://bit.ly/3o0AwTl

Airiti Library華藝線上圖書館_論早期臺灣鹿皮貿易史的研究:由曹著《近世臺灣鹿皮貿易考》談起

作者曹永和:

生於1920 年,1947 年任職於臺大圖書館,至始開啟學術研究之路,1951年寫下生平第一篇學術論文研究《近世臺灣鹿皮貿易考》,其後之學術研究於臺日學界漸受重視,1984 年受邀為中央研究院三民主義研究所兼任研究員,同年受聘為臺大歷史系兼任教授。1998 年,受選為中央研究院院士。關於作者,更多介紹可參見詹素娟的〈桂冠下的平民學者〉,收錄於本書,頁7-9。由於中文非曹老師的慣常語言,行文難免生澀拗口,因此本文為讀者閱讀便利,文中之引文將稍加刪改不通順語句之冗詞贅字,原文請對照括號內的頁碼,盼能見諒。

曹永和與《近世臺灣鹿皮貿易考:青年曹永和的學術啟航》

《近世臺灣鹿皮貿易考:青年曹永和的學術啟航》 (以下簡稱《鹿皮貿易考》)是中央研究院院士曹永和老師學術研究生涯的第一篇學術論文。出生於日治時期的曹永和,雖非正統學院體系出身,但以勤勉自修的研究態度,受到學術界的重視與敬重。1951 年,曹

永和初嘗以學術格式研究書寫,今日出版的《鹿皮貿易考》一文,便是當時先以日文撰寫的舊作,其後將之中譯的版本。塵封六十年的學術研究今終付梓,除了能重新定位台灣史學史的脈絡縱深外,1透過商業史料中對於台灣鹿群蹤跡的紀錄,若能以動物與生態觀點來進行閱讀,當能理解臺灣動物,尤其是鹿群的歷史處境。本文也是期望能透過歷史的梳理與探察,觀看人(荷、漢、平埔原住民)與動物(鹿)的關係變化,能再重新給予今日「狩獵」觀點的提示。

鹿皮貿易的發展與原住民狩獵文化的轉變

早在中國明代的著作《東西洋考》中,已有淡水、基隆一帶鹿皮貿易的敘述(48),當時中國商人,便是從台灣與「土人」(平埔族原住民)2 交易,將鹿皮運至中國加工後,再銷往亟需獸皮作為武士胄甲的日本(50)。

荷蘭殖民台灣之後,開始與日本、中國商人競爭鹿皮貿易,直到1633 年日本鎖國,輔以荷蘭統治範圍擴大,鹿皮取得的數量激增,荷蘭人漸漸獨佔了台灣的鹿皮市場。1638 年,該年約輸出15 萬張鹿皮至日本,甚至有因船腹限制而無法運出的情形,可見數量之鉅(72)。此後所確立的鹿皮貿易網絡,作為當時台灣豐富的天然資源,輸出獲利的情形當然並不因政權轉換而有所更替,其後西班牙人、鄭成功勢力與後繼的清國政權,同樣也視鹿皮為重要的貿易商品,尤其以輸往日本為大宗。輸出的數量,也由荷治初期的年20 萬張、荷末的3 萬張到清治期間的年9000張,直至雍正時期因數量不足出口而消失在國際貿易的商品之中。(112)

《鹿皮貿易考》中從史料上考察當時鹿群的生活型態,喜愛偏濕潤的氣候,平原及高山皆可見其蹤跡(116),因此大量出現在台灣各地,性情又溫馴的鹿群,不難想像是當時原始部落社會中,較易取得的動物資源。鹿群在原始部落社會的主要功能,除了主要經濟資源外,更存在社會與文化的作用。曹老師認為:「生產型態上,狩獵時代階段的結束,蓋以狩獵有無多寡所決定。狩獵還很豐富的當時,狩獵是原住者們於原始社會經濟重要的生業,而且是很重要的娛樂,呪術的色彩,強烈地影響原始產業,由這看起來,狩獵也是一個他們很重要的社會行為。」(120)因此,我們不能忽視狩獵行為主要功能在經濟生活外,更是台灣原住民族的文化傳統。然而,我們更要理解,整個鹿皮貿易過程所形成的利益衝突,是不可避免的現象。原住民、漢人與中日海商,三者原有的貿易結構型態,隨著荷蘭人進入,產生嚴重的矛盾(144),因此,在商品貿易體系趨利目的之下,捕獵鹿類在台灣的歷史上,漢人、甚至是荷蘭傳教士也加入獵捕的行列(152)。而正因為毫無節制的濫捕,荷蘭人開始實行禁獵計畫,紀錄荷蘭東印度公司活動的《巴達維亞城日誌》中就提到:「鹿因三年間不絕的被捕獲,非常減少,再六年間就不能達到原數,於是從一致的決議,一年間禁止不得掘穴、張網、期土人不會因貪慾的漢人榨取至盡。」(152)3 從這條史料中,可發現三點:一、漢人獵鹿的方式;二、荷、漢、原三者鹿獵競爭關係開始變得緊張,當時的平埔原住民有時可能受荷人、漢人的利用,成為貿易結構中的弱勢;三、臺灣鹿群開始減少,荷蘭人企圖禁獵的人為干預來恢復鹿群數量。

如此情形持續至鄭、清時期,漢人主要收入以農耕而漸趨穩定時,捕鹿的行業又回歸到原住民的生產行為(200),但也因為平原大規模的農耕,棲地遭到破壞的鹿群,漸漸往山區移動,平地不見蹤跡,數量也大量減少。

禁獵與否?──動物倫理、環境倫理與原住民文化主體性

從《鹿皮貿易考》返回今日的重要議題──原住民狩獵,是否破壞自然生態?或是所謂「野生動物殺手」?是今日台灣當代社會仍無法形成共識的論戰。1990 年代,「野生動物保育法」的修訂,正值生態保育意識與原住民文化復興運動蓬勃發展,雙方在「禁獵」法規上爭執不下。靜宜大學生態系副教授林益仁曾詳細分析爭議的內容,並藉美國環境哲學家J.B. Callicott 的「土地倫理觀」,試著提出狩獵與動物保護的共進之道。4 支持禁獵的理論基礎包含傳統保育觀和動物倫理,前者強調完整保留原始的自然,後者則是以釋昭慧法師為主,以佛法緣起、戒殺護生觀,結合效益主義「減少痛苦」的道德原則。反對禁獵的理論則以「睿智使用」(wise use)的環境倫理出發,兼容土地倫理觀、「環境正義」、生態政治學等,支持原住民狩獵文化的「生態智慧」有利於保育,其實能讓山林、野生動物族群維持生態平衡。

長期以來被「污名化」的狩獵,在原住民主體論述興起後,轉變成「山林守護神」的角色,成為文化認同的象徵。

加上在全球保育政策的檢討下,開始檢討「保育」對於弱勢團體、在地社區的壓迫與「不正義」。紀駿傑倡導的「環境正義 」5 及原住民學者台邦・撒沙勒的生態政治學主張,6 皆指出傳統保育政策含有帝國主義、科技至上的權力運作,貶低在地知識的價值與重要性。認為原住民狩獵乃是在長久與自然環境相處下發展出來的文化智慧,禁忌與傳說有效限制野生動物的獵殺,讓自然資源能生生不息、永續利用。

兩方爭議的關鍵點在於道德關注對象的不同,動物倫理注意個體福祉,環境倫理重視生態體系的穩固,必要之時需犧牲個體權益。7 動物倫理則認為大多數動物與人類一樣,具有對痛苦的感知能力,既然痛苦被視為不道德,我們也應該將動物的痛苦減到最低。8 而認為痛苦及死亡為生命基本要素的環境倫理,則強調「物物相關」的生態法則,控管各野生動物族群數量,才能使食物鏈的穩定運作,達到整體的完善。值得留意的是,台灣的禁獵

爭議更牽涉原住民文化的主體性。所以在應用倫理哲學概念的探討外,透過追索原住民狩獵文化的內涵與歷史脈絡,或可幫助我們找出不同的思路。

從歷史看狩獵

從《鹿皮貿易考》中,我們可以發現一條清楚的歷史脈絡,即野生鹿的大量減少與不斷受到外力而變動的狩獵行為有關。狩獵不論是為了獲取營養來源,或建構部落階層,乃至原住民的文化根基,在「原始」狀態和早期發展上,因人口數量限制,並未對野生動物族群造成太大傷害。9 進入16 世紀,臺灣成為中日貿易的中繼點,漳泉海商從原住民收購鹿皮,運往大陸再轉販到日本的「鹿皮貿易圈」已然成立。從原始自給自足的共享飲食、衣

飾及禮品,到早期東洋上的鹿皮交易,荷治時代為從原住民的狩獵中取得利益的貢納、罰課制度(164-166);10 清代的徵餉等。11從今日的角度來觀察歷史,鹿在原住民社會的角色與意義,不斷受到外在力量的牽引。

當我們企圖「再現」(representation)「狩獵文化」時,不能忽視透過強勢政權及歷史流變所導致的互動變化,其變異性皆讓當今狩獵無法同日而語。從狩獵經濟的興盛來看,社會情境與歷史變遷的外在刺激,促使原始自給自足的狩獵行為及文化發生變異,脫離自然平衡的理想狀態,最後導致鹿群絕跡的不可逆事實。所以在哲學倫理的思辯外,我們尚需注意文化內涵在實踐過程中的侷限性,因著客觀條件的影響,出現非自願或自願的轉變。而談論現下的原住民狩獵,如同紀駿傑所言已「殘破不全」的狩獵文化,12 我們難以將之類比早期歷史的狀況(生態平衡),像是狩獵器具的精良化、現代人口不斷增加、盜獵者入侵山林、環境污染全球化等歷史因素,都無法如同科學實驗控制變因,原封不動地繼續實行。甚者,如同在《鹿皮貿易考》中所呈現的,今日高度資本主義市場的驅力下,「狩獵文化」是否能獨善其身,全然獨立於整個台灣經濟貿易圈之外,仍是個不可迴避的問題。

此外,論述狩獵文化時,亦容易掉入「泛原住民化」的陷阱。平埔族或高山族、不同群族與部落之間的差異;另外在歷史流變中,族群可能的遷徙,獵區與文化的改變等等,都是影響狩獵行為的變因。我們從《鹿皮貿易考》中看見「平埔族原住民」的例子,未來仍可再更細緻的探討並作為「原住民族狩獵文化恢復」的一個討論。也就是在仔細分析原住民社會文化的多樣性後,才能於「狩獵文化」做出更嚴謹的論述。

正因為生態環境的脆弱與不可逆之性質,過去在經濟發展至上的思維下,毫無規劃與限制地利用/破壞自然環境,山林棲地的消失已難挽回,所以當我們對現今狩獵行為的爭議尚未定論,或找出取決之道時,我們更要細緻、謹慎地追索探察之間的細節,盡量避免任何武斷的決策。於此,曹老師的新書提供了一道台灣狩獵經濟的深長脈絡,當我們從歷史與動物的側面觀察,不意味著已經了悟到辨明一切的法門;而是希望在歷史發展的無常中,

意識到文化變異性的本質,繼而不斷反思錯綜複雜的人與動物關係。讀《近世臺灣鹿皮貿易考:青年曹永和的學術啟航》──動物與人關係的歷史性探察 | 關懷生命協會 https://bit.ly/37gHnSA

陳泗治 (1911年4月14日-1992年9月23日),是一位出身臺北士林的作曲家及音樂教育家。他的作品特色為其明顯的民族及鄉土色彩。他的全部作品被收錄於鋼琴教育家Maurice Hinson的著作Guide to the Pianist's Repertoire (《鋼琴家演奏曲目指引》),並在其中與貝多芬、蕭邦等名家的作品並列。呂泉生曾稱他為「偉大的完人」

1940年,陳泗治與郭琇琮、曹永和、何斌共組士林協志會。1947年2月發生二二八事件,協志會的成員受肅殺氛圍影響,陳泗治擔心成為撲殺對象,於同年8月舉家遷往淡水 https://is.gd/vOGo2D

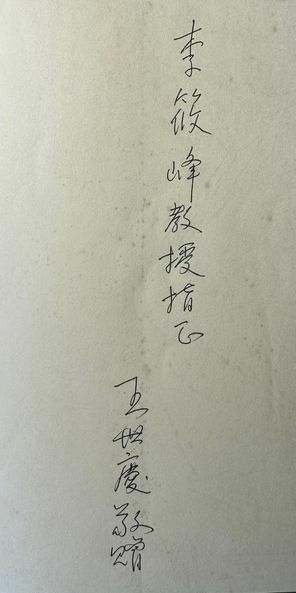

沒有博士學位,沒有極高學歷,就不能成為學術大家嗎?這當然是一個無知的蠢問題。就研究台灣史的學者中,起碼有兩位學歷不算高,卻是備受學界推崇、敬重的大師:一位是人稱「曹老師」的曹永和教授;一位是「海山學」研究的先驅,今天的冥誕壽星–王世慶教授。

這位海內外知名的臺灣史學家王世慶教授,於1928年(日本昭和3年)5月11日在台北板橋溪洲出生,後遷居樹林。

1941年,王世慶考入新竹州立桃園農業學校。二戰結束前(1945年),王世慶再考取台灣總督府立台北師範學校。不久日本戰敗,國民政府接管台灣後,因學制不同,師範學校被降了一級,所以1946年4月王世慶畢業的資格是「高級師範普通科」。

畢業後,王世慶到小學任教兩年,1949年2月轉任職台灣省通志館,進行文獻調查與歷史研究工作,開始走上臺灣史的學術旅程。台灣省通志館後改為台灣省文獻委員會,王世慶曾任編纂、委員。

王老師的研究逐漸受學界重視,不僅曾應邀赴美研究一年,並於1993年9月受聘中央研究院人文社會科學研究所兼任研究員;1996年又擔任台灣大學歷史學系兼任教授。

王世慶治學嚴謹,研究內容豐碩,不僅在台灣的古契文書、檔案、族譜、方志等文獻研究極深,對於臺灣區域史、社會史、宗教史、族群史、經濟史、水利史等領域也有相當成果。

他曾於1960、70年代起協助美國人類學者武雅士(Arthur P. Wolf)、邵式柏(John R. Shepherd)等人於海山地區從事田野調研並完成重要著作,深獲學界景仰。

所以2002年王世慶終於獲第25屆吳三連獎「人文社會科學獎歷史學類獎」;2008年又獲頒國史館臺灣文獻館「終生文獻貢獻獎」。

學養深厚的王世慶老師,為人誠懇,謙和溫厚,對於後進晚輩關懷備至,照顧有加。下圖就是王老師送我的他的大著《淡水河流域河港水運史》的簽名題字。

數十年前,我曾有一場關於二二八事件的主題演講,王世慶教授親自蒞臨現場,從頭聽到尾,會後還來鼓勵我,令我感念不已。

說到二二八事件,王世慶教授當然是親歷過那個時代的人。他曾經很感慨地講過這樣的話:「二二八那個時代,有路用的人都被殺光了!像我這樣無路用的人,才能存活下來。」王老師自稱「無路用的人」當然是客氣話,但是他這句話,道盡那個時代台灣人的悲哀命運!

王世慶教授於2011年1月16日病逝。

我永遠懷念他!

(附記:王世慶教授的哲嗣,即中興大學已退休的王孟亮教授)

(2) 李筱峰 - 沒有博士學位,沒有極高學歷,就不能成為學術大家嗎?這當然是一個無知的蠢問題。就研究台灣史的學者中,起碼有兩位學歷不算高,卻... | Facebook https://bit.ly/3nVn0oT

留言列表

留言列表