從康有為和嚴複看晚清思想之嬗變 - Google 圖書 http://bit.ly/3c6qpqa

公羊學三統三世

--------------------

《公羊傳》中有:「大一統」、「別夷狄」、「異內外」、「譏世卿」、「三世異辭」、「九世復仇」、「撥亂反正」。董仲舒加以發揮,形成「張三世」、「通三統」、「新周、故宋、王魯」等命題。

歷史

漢代

後董仲舒著《春秋繁露》,好言「天人感應」與「陰陽災異」,「讖緯」學大為流行,漢朝知識份子籠罩在迷信與神秘的氛圍之下。漢代主要有嚴彭祖、顏安樂二家春秋博士學,皆傳自董仲舒,董仲舒對《公羊傳》的概括是:「周道衰廢,孔子為魯司寇,諸侯患之,大夫壅之。孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以為天下儀表,貶天子,退諸侯,討大夫,以達王事而已」[1]。樊宏之子樊儵刪定《公羊嚴氏春秋》章句,世號樊氏學[2]。張霸又刪樊儵《嚴氏春秋》減定為二十萬言,更名張氏學[3]。到了東漢晚期,以何休最為出名。《鹽鐵論》編纂者桓寬亦為公羊家。

東漢以後,很多人對讖緯學進行了批判,公羊學自此逐漸走向沒落。六朝時期,何休曾被立為官學。唐代的經學日趨式微,研習公羊者為少數。

清代

清代考據學興盛,學者們陸續對公羊傳進行研究,公羊學思想又有一次復興,有名的公羊學家有十數人。[4]

常州公羊學派在晚清具有重要地位,武進莊存與是當時學術中的主流,他們企圖從公羊學的「微言大義」中尋求解脫社會危機的出路。清代學者如:孔廣森、莊存與、劉逢祿、龔自珍、魏源、康有為、戊戌六君子等,皆屬於清代公羊學者中的重要人物。

劉逢祿(其代表作《春秋公羊經何氏釋例》)發揮公羊學中的「大一統」思想,「欲攘蠻夷,光正諸夏;欲正諸夏,先正京師;欲正士庶,先正大夫。」[5]龔自珍則拋棄莊存與、劉逢祿的隱喻的手法,大膽的對現實進行批判,他的公羊學深刻影響了晚清社會。影響所至,而有晚清戊戌變法的改革事蹟,康有為利用「三統」、「三世」說,為變法維新提供理論依據,都是引用公羊學的「微言大義」。學者楊向奎曾說:「清代從莊存與到陳立這一批公羊學者中,可以稱作思想家者當推龔自珍。」[6]但是龔自珍的公羊之學也有缺陷,龔本人發揮最多仍是「三世」說,鮮能建立自己的思想體係。梁啓超就說「自珍所學,病在不深入。所有思想,僅引其緒而止」。[7]

評價

同濟大學哲學系教授曾亦稱,「公羊學其實就是中國古代的政治哲學

夏商周與黑白赤的顏色禮俗——玉文化視角的新解說

葉舒憲

【摘要】:文章運用文學人類學的四重證據法,嘗試解釋古禮疑難問題。 《禮記》所述夏人尚黑、殷人尚白、周人尚赤說,古今學界未能做出證明或證偽。 從玉文化視角重新審視三代的顏色禮俗好尚問題,用瓊玉即紅瑪瑙的流行解說周人尚赤說,用墨色和墨綠色蛇紋石玉器的流行解說夏人尚黑說,並上溯至夏代之前的龍山文化和中原仰紹文化用玉。 再用殷墟和婦好墓出土玉器中青白玉和白玉的逐漸增多現象,解說殷人尚白說,並據此闡釋白玉獨尊現象在周代以後形成的物質條件。 三代顏色好尚問題的新認識,有助於理解上古時期關於夏代的文化記憶,可間接作用於關於夏代是否存在的證明過程。

--------------------

國粹——黃、青、赤、黑、白正色系列 - 每日頭條 http://bit.ly/2I37vT7

------------------

赤黑白三統是什麼這個理論是對東周時期鄒衍五德輪換說的進一步發展

五德順序是土木金火水,朝代更替遵循這一順序土(黃帝等)木(夏)金(商)火(周)水(秦)土(漢)......

這種理論認為國家、事物是不斷變化的,同時國家政治的重大變革往往和天象、自然事物變化相聯繫,可看作是董仲舒天人感應說的先驅。

再看董仲舒的發展,董認為朝代更替不僅和五德有關,還因循黑白赤三統,每個朝代因循一統,各統有各統的為政方式,夏(黑)商(白)周(赤)...... 後人解說黑統崇尚嚴刑峻法,白統崇尚鬼神崇拜,赤統崇尚人間禮法。 但在董的理論中三統並無不同,他所強調的是,一個朝代的建立是因為天所授命,奉天承運,依三統輪回,改朝換代要承接上天的新任命,必須改國都國號服色紀元,表示自己是新的真命天子。 這一理論也宣告了,一個朝代不能企望永遠統治下去,這也是對統治者提出的一種警告。說白了,所謂三統輪換就是改國家標誌,就像新中國建立改青天白日滿地紅為五星紅旗一樣

公羊學的核心思想之一,「三世說」經歷了一個不斷演進與「充實」的過程。其初,「三世說」僅僅意味著一種關於《春秋》歷史的世代劃分方式和記事方法的理論。在《公羊傳》看來,「諱尊隆恩」與「辟害容身」是《春秋》「書法」的兩個最主要特徵。進而,何休創造性地將「內外之辨」融入「三世說」,賦予後者以撥亂反正之新義,「三世說」由是具有了王道論和歷史觀的色彩。隨著清代公羊家對於「三統說」、進化論等觀念的引入,「三世說」遂又成為通古達今和革故鼎新的象徵。「三世說」的這一演進過程表明:作為經世之學,儒學始終直面現實,關注世界的變化,並試圖以自己的理論創新回應、解決實踐中的新問題。

作為公羊學的核心思想之一,「三世說」經歷了一個不斷演進與「充實」的過程。回顧這一過程,我們既可以體察公羊家的王道理想和撥亂反正的思想勇氣,亦可以領略其通達古今的寬廣胸襟和因時變易的開拓精神。

一、《公羊傳》「三世說」之本義

蔣慶認為,「三世說」作為「純正的儒家學說」,「不僅體現在《春秋》經傳口說中,也體現在其他儒家經典與孔門後學的言論中」①。此說似嫌牽強。實際上,「三世說」的思想起源應定於《公羊傳》,退一步而言,或可定於《春秋》經。因為儘管三《傳》釋經,或者《春秋》經中已隱含了「三世」的觀念,然而唯有《公羊傳》方將此說的豐富意蘊明確地呈現出來。

在《公羊傳》中,「三世說」出現了三次:其一,魯隱公元年冬十二月,《春秋》記云:「公子益師卒。」《公羊傳》釋曰:「何以不日?遠也。所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭。」其二,魯桓公二年春,《春秋》記云:「三月,公會齊侯、陳侯、鄭伯於稷,以成宋亂。」《公羊傳》釋曰:「內大惡諱,此其目言之何?遠也。所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭。隱亦遠矣,曷為為隱諱?隱賢而桓賤也。」其三,魯哀公十四年(按:即《春秋》末年)春,《公羊傳》又曰:「《春秋》何以始乎隱?祖之所逮聞也。所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭。」在以上三例中,第一、三例所言之「三世」主要表達了兩方面的內涵:一曰世代劃分,即《公羊傳》將《春秋》自魯隱公元年至魯哀公十四年這二百四十二年的歷史分為「三世」:「所傳聞世」、「所聞世」和「所見世」;二曰「書法」,即對於每一世所發生的重要事件,《公羊傳》認為《春秋》也有著相應不同的記錄方式,是為「異辭」。在第二例中,《公羊傳》指出,儘管隱、桓二公距今皆「遠」(即皆屬「所傳聞世」),《春秋》對於他們卻有著褒貶之別,褒貶的原因在於「隱賢而桓賤」,其方式則是諱隱而「目言」(即直接彰顯)②桓惡。可見,在《公羊傳》看來,《春秋》的「書法」中寄寓著道義的原則與取向。道義或大義,即是「三世說」的第三個內涵。不過,此內涵並非為「三世說」所獨有,而是《公羊傳》其他思想如「大一統」、「尊王」、「王魯」、「大居正」、「內外之辨」等說所共具。就此而言,「三世說」的獨特性便主要體現在它對於《春秋》二百四十二年歷史的世代劃分以及「書法」之異上。

據「所傳聞」、「所聞」與「所見」之云云可知,上述「三世」的歷史劃分是以「某人」的親見、耳聞以及「所傳聞」為標準的。由於認為《春秋》乃孔子所作,公羊家皆謂此人即是孔子。然上述標準畢竟含混,且《公羊傳》亦未明言《春秋》十二公究竟如何與「三世」相配,故對於每一世的具體所攝,公羊家之間便有分歧。如董仲舒認為:「所傳聞世」含五世君(隱、桓、莊、閔、僖),「所聞世」含四世君(文、宣、成、襄),「所見世」含三世君(昭、定、哀)。而董氏的三傳弟子顏安樂則主張:十二公應與「三世」平均相配,即「所傳聞世」為隱、桓、莊、閔之世,「所聞世」為僖、文、宣、成之世,「所見世」為襄、昭、定、哀之世。對於此二說,後人幾乎皆從董說。然顏說亦非孤鳴,如清人孔廣森便取顏說。

除此之外,漢代關於春秋「三世」尚有《孝經援神契》和鄭玄之說。徐彥記云:

問曰:鄭氏云:「『九者,陽數之極。』九九八十一,是人命終矣,故《孝經援神契》雲『《春秋》三世,以九九八十一為限』。然則隱元年盡僖十八年為一世,自僖十九年盡襄十二年又為一世,自襄十三年盡哀十四年又為一世。所以不悉八十一年者,見人命參差、不可一齊之義。」③

若據此說,則所謂《春秋》「三世」不過是一種均等劃分春秋二百四十二年歷史的結果而已④。《援神契》為緯書,亦屬今文學。《援神契》之說表明,在關於《春秋》「三世」的劃分上,即便在兩漢今文家內部,學者之間亦頗顯分歧。《援神契》之說雖為鄭康成所采,然不足觀,故徐彥視為不經⑤,可不論。

「異辭」之說意味著,《春秋》在記載每一世的歷史事件時,其間存在著「書法」之別。關於「異辭」的標準,《公羊傳》嘗以《春秋》是否記載子般與子赤的卒日之例進行過說明。子般系魯莊公與夫人孟任之子,本屬世子,為慶父所弒;子赤系魯文公與夫人哀姜(出姜)的嫡長子,為公子遂所弒。子般之弒發生在「所傳聞世」,子赤之弒發生在「所聞世」。對於二世子之弒,《春秋》分別記曰:「(魯莊公三十二年)冬,十月,乙未,子般卒」,「(魯文公十八年)冬,十月,子卒」。對於此二例,《春秋》的「書法」之別表現有二:一記卒日(如子般),一省之(如子赤);一直呼其名(如子般),一省作「子」(如子赤)。在子赤卒之條下,《公羊傳》云:「子卒者孰謂?謂子赤也。何以不日?隱之也。何隱爾?弒也。弒則何以不日?不忍言也。」徐彥進而在子般卒之條下,疏曰:「《傳》云:『子卒者孰謂?謂子赤也。何以不日?隱之也。何隱爾?弒也。弒則何以不日?不忍言也。』彼注(引按:即何休《解詁》)雲『所聞世臣子恩痛王父深厚,故不忍言其日,與子般異』是也。然則子般猶是所傳聞世,恩降於子赤,是以忍言日也。」⑥顯然,《春秋》之所以記子般之卒時稱名、記日,是因為子般屬「所傳聞世」,其與「君子」(《春秋》作者)相距久遠,恩有所降、情有所殺,故「君子」得以「忍言日也」。子赤因屬「所聞世」,其與「君子」相距稍近,恩情尚厚,故「君子」「不忍言其日,與子般異」。

對於上述《春秋》「異辭」的原因,同為今文學的《穀梁傳》(按:近人崔適始謂其屬古文學)卻有著不同的理解。在釋「子般卒」之例時,《穀梁傳》列舉了《春秋》記述世子之卒的三種「書法」及其各自的依據,即:「子卒日,正也;不日,故也;有所見則日」,「子卒日,正也」,是記子野卒之例;「不日,故也」,是記子赤卒之例;「有所見則日」,是記子般卒之例。子般、子赤卒之事已如上說,子野為魯襄公與妾敬歸之子,被立為世子。襄公薨,子野哀慟過度而亡。《春秋》記此事云:「(襄公三十一年,)秋,九月,癸巳,子野卒。」《公羊傳》於此無傳;《左傳》云:「卒,毀也。」⑦只是指出了子野卒的原因。在《穀梁傳》看來,《春秋》記公子之卒可分為兩類:日或不日。子野之卒雖有悖於儒家居喪「毀不滅性」(《禮記·喪服四制》)之義,但畢竟屬於正常之歿,故《春秋》記其卒日,此之謂常例(即「正也」);子般與子赤之卒則不然,他們皆為亂臣賊子所弒,故《春秋》應記以變例,即「不日,故也」。楊士勛疏云:「故,殺(引按:『殺』通『弒』。下同)也。不稱殺,諱也。」⑧但《春秋》為何仍書子般之卒日?《穀梁傳》又云:「閔公不書即位,是見繼弒者也。故慶父弒子般,子般可以日卒,不待不日而顯。」(《穀梁傳·莊公三十二年》)閔公名啟方,為莊公庶子,是世子子般同父異母的兄弟。子般被弒後,啟方得以即位,是為閔公。閔公元年,《春秋》曰:「元年春王正月。」不書「公即位」(按:「公即位」三字,是《春秋》書新君即位之常例)。《穀梁傳》認為:既然《春秋》不書「公即位」,則子般被弒之事已得顯明,無需再以「不日」書子般之卒(即「子般可以日卒,不待不日而顯。」)。對於《穀梁傳》的上述立場,楊士勛總結道:「未逾年之君,弒死不日。文十八年『子卒』(引按:即子赤之卒)是也。莊三十二年『子般卒』書日者,以有所見故也。今子野正卒書日,嫌與子般同,故《傳》發之,以明昭公之繼正也。」⑨《穀梁傳》的這種觀點是不同於公羊「三世說」的。這表明,「三世說」未必為《春秋》經所本有,而當是《公羊傳》的創見。至於此說的內涵,其初不過謂一種關於《春秋》歷史的世代劃分方式和記事方法的理論。

然而,以時之遠近與恩之深淺論「三世」「異辭」,其說仍有未備,因為「異辭」亦可能是「微辭」的表現。「微」者,「隱行也」(《說文》),「微辭」即隱晦之辭。《公羊傳》曰:「定、哀多微辭。」此說出於定公元年條下。在此條中,《春秋》云:「元年,春,王。」《公羊傳》曰:「定何以無正月?正月者,正即位也。定無正月者,即位後也。即位何以後?昭公在外,得入不得入,未可知也。曷為未可知?在季氏也。定、哀多微辭,主人習其讀而問其傳,則未知己之有罪焉爾。」《解詁》釋云:

微辭,即下《傳》所言者是也。定公有王無正月,不務公室,喪失國寶;哀公有黃池之會,獲麟,故總言多。讀謂經,傳謂訓詁,主人謂定公。言主人者,能為主人皆當為微辭,非獨定公。此假設而言之,主人謂定、哀也。設使定、哀習其經而讀之,問其傳解詁,則不知己之有罪於是。此孔子畏時君,上以諱尊隆恩、下以辟害容身,慎之至也。⑩

「諱尊隆恩」者,是就《春秋》作者與「三世」之君親疏厚薄的關係而言。基於此關係,《春秋》記事或詳或略(如書子般之卒日且直呼其名,而不書子赤之卒日且省其名曰「子」),或隱或顯(如諱隱公之過而彰桓公之惡)。「辟害容身」者,是就《春秋》作者為避免因言獲罪而言。因《春秋》作者生於昭、定、哀之世(「所見世」),為「辟害容身」,故「定、哀多微辭」。由是,在《公羊傳》中,其關於《春秋》「三世」「異辭」的「書法」標準,實可概之曰:「諱尊隆恩」和「辟害容身」。

公羊「三世說」得到了董仲舒的全面繼承。且相對於前者,董說更加充實與詳盡。其曰:

《春秋》分十二世以為三等:有見、有聞、有傳聞。有見三世,有聞四世,有傳聞五世。故哀、定、昭,君子之所見也;襄、成、文、宣(引按:「文、宣」,當作「宣、文」),君子之所聞也;僖、閔、莊、桓、隱,君子之所傳聞也。所見六十一年,所聞八十五年,所傳聞九十六年。於所見微其辭,於所聞痛其禍,於傳聞殺其恩,與情俱也。是故逐季氏而言又雩,微其辭也。子赤殺(引按:「殺」通「弒」。後句「子般殺」同),弗忍書日,痛其禍也。子般殺而書乙未,殺其恩也。屈伸之志、詳略之文,皆應之。吾以其近近而遠遠、親親而疏疏也,亦知其貴貴而賤賤、重重而輕輕也,有知其厚厚而薄薄、善善而惡惡也,有知其陽陽而陰陰、白白而黑黑也。……然則《春秋》,義之大者也。得一端而博達之,觀其是非,可以得其正法。視其溫辭,可以知其塞怨。是故於外,道而不顯,於內,諱而不隱。於尊亦然,於賢亦然。此其別內外、差賢不肖而等尊卑也。義不訕上,智不危身,故遠者以義諱,近者以智畏。畏與義兼,則世逾近而言逾謹矣。此定、哀之所以微其辭。以故用則天下平,不用則安其身,《春秋》之道也。(《春秋繁露·楚莊王》)

所謂「與情(11)俱也」,其義與「諱尊隆恩」相通;而「義不訕上,智不危身」者,亦即「辟害容身」之謂也。

二、何休對於「三世說」的思想演進

東漢以後,公羊家賦予「三世說」以新的內涵和意義。此所謂「新」,即在於據「三世」以申撥亂反正之義。而開此新義者,為東漢末年的何休。《後漢書·儒林列傳》記云:「(何休)乃作《春秋公羊解詁》,覃思不窺門十有七年。又注訓《孝經》、《論語》、風角七分,皆經緯典謨,不與守文同說。」「不與守文同說」者,表明何休注經多發有新意。且此所謂「守文」,也非謂當時興盛的古文家之說,而是指今文學思想。在公羊學方面,何休的最大創見即是對「三世說」進行了歷史觀式的改造。通過這一改造,何休既使公羊「三世說」容納了撥亂反正的價值訴求,也使公羊學的憂患精神和王道理想益得昭彰。

在《解詁》中,以下論述最能展現何休的「三世說」思想。其曰:

所見者,謂昭、定、哀,己與父時事也;所聞者,謂文、宣、成、襄,王父時事也;所傳聞者,謂隱、桓、莊、閔、僖,高祖、曾祖時事也。異辭者,見恩有厚薄、義有深淺,時恩衰義缺,將以理人倫、序人類,因制治亂之法。故於所見之世,恩己與父之臣尤深,大夫卒,有罪無罪皆日錄之,「丙申,季孫隱如卒」是也。所聞之世,王父之臣恩少殺,大夫卒,無罪者日錄,有罪者不日略之,「叔孫得臣卒」是也。所傳聞之世,高祖、曾祖之臣恩淺,大夫卒,有罪無罪皆不日略之也,「公子益師、無駭卒」是也。於所傳聞之世,見治起於衰亂之中,用心尚粗觕,故內其國而外諸夏,先詳內而後治外,錄大略小,內小惡書,外小惡不書,大國有大夫,小國略稱人,內離會書,外離會不書是也。於所聞之世,見治昇平,內諸夏而外夷狄,書外離會,小國有大夫。宣十一年「秋,晉侯會狄於攢函」、襄二十三年「邾婁鼻我來奔」是也。至所見之世,著治太平,夷狄進至於爵,天下遠近大小若一,用心尤深而詳,故崇仁義、譏二名,晉魏曼多、仲孫何忌是也。(12)

關於《春秋》「三世」的劃分,何休遵循了董仲舒的觀點,即「所見世」含昭、定、哀三世君,「所聞世」含文、宣、成、襄四世君,「所傳聞世」含隱、桓、莊、閔、僖五世君。而關於「三世」「異辭」的「書法」標準,何休在繼承董子「與情俱也」之說(即「異辭者,見恩有厚薄、義有深淺」)的同時,更是創造性地將《公羊傳》的「內外之辨」思想融入其中。

「內外之辨」原為《春秋》經的固有之義。所謂「內」、「外」者,實是相對而言:《春秋》記事以魯國為本,故相對於其他諸夏,魯為「內」而後者為「外」;若相對於四夷,則諸夏(中國)為「內」而四夷為「外」。在《春秋》中,其記事表現出尊魯而卑諸夏、親諸夏而疏夷狄的「書法」特點。前者如關於諸侯之死,《春秋》書魯君死皆曰「薨」,而書他國之君死皆曰「卒」,降之若大夫(13)。如隱公三年八月庚辰,《春秋》曰:「宋公和卒。」穀梁家解云:「《春秋》所稱,曲存魯史之義,內稱公而書薨,所以自尊其君,則不得不略外諸侯書卒以自異也。」(范寧語)(14)公羊家則認為:《春秋》此例不僅是褒內而貶外,且亦有「王魯」之義。如何休曰:「不言薨者,《春秋》王魯,死當有王文。聖人之為文辭孫順,不可言崩,故貶外言卒,所以褒內也。」(15)至於《春秋》親諸夏而疏夷狄,例如成公十五年冬十有一月,《春秋》記曰:「叔孫僑如會晉士燮、齊高無咎、宋華元、衛孫林父、鄭公子鰌、邾婁人,會吳於鍾離。」《穀梁傳》曰:「會又會,外之也。」范寧釋云:「兩書『會』,殊外夷狄。」(16)《公羊傳》亦云:「曷為殊會吳?外吳也。」《春秋》關於諸夏與夷狄的這種態度之別,又稱作夷夏之辨。不同於《穀梁傳》的僅僅拘泥於「殊外夷狄」之論,《公羊傳》還將夷夏之辨納入王化之漸的思想視野。故在上例中,承接「外吳也」之說,《公羊傳》又曰:「曷為外也?《春秋》內其國而外諸夏,內諸夏而外夷狄。王者欲一乎天下,曷為以外內之辭言之?言自近者始也。」可見,《公羊傳》論治世,非曰一蹴而就,乃謂王道之成表現為由內而外、由己至彼、由近及遠的歷史過程。貫穿這一過程的,則是棄惡從善、撥亂反正的批判精神和現實努力。《公羊傳》的這一思想亦為董仲舒所強調,其曰:「親近以來遠,未有不先近而致遠者也。故內其國而外諸夏、內諸夏而外夷狄,言自近者始也。」(《春秋繁露·王道》)何休同樣如此,如其釋前引《公羊傳》「王者欲一乎天下,曷為以外內之辭言之?言自近者始也」之說時,曰:「明當先正京師,乃正諸夏。諸夏正,乃正夷狄,以漸治之。」(17)

將「內外之辨」納入「三世說」,是何休對於公羊「三世」思想的重要發展。通過這一融合,何休既賦予「三世說」以歷史觀之新義,又使「內外之辨」、天下治亂與否同具體的歷史階段對應起來,由是而有上文所引之說,即:「於所傳聞之世,見治起於衰亂之中,用心尚粗觕,故內其國而外諸夏,先詳內而後治外。……於所聞之世,見治昇平,內諸夏而外夷狄……至所見之世,著治太平,夷狄進至於爵,天下遠近大小若一。」考何休所論,其於「三世說」的改造主要表現在兩方面:其一,將「所傳聞世」、「所聞世」、「所見世」分別與「見治起於衰亂之中」、「見治昇平」、「著治太平」相對應,使原本僅僅作為對《春秋》歷史的世代劃分結果的「三世」具有了治亂與否的內涵。後世學者論及「三世」,之所以常以所謂「據(18)亂世」、「昇平世」和「太平世」代之,便是緣於何休此說。其二,關於「三世」之「書法」,何休一方面秉承《公羊傳》與董子之說,謂「異辭者」「見恩有厚薄、義有深淺」,一方面又視其有「將以理人倫、序人類,因制治亂之法」之功(19)。後者表明,何休賦予了「三世」「書法」以撥亂反正之用。經此改造,《春秋》「書法」與其大義之間的關係便愈顯微妙。

何休的「三世說」是與《春秋》經有所牴牾的。如:若依何說,唯有在「所見世」,因「著治太平」、化成天下,夷狄方得脫離蒙昧野蠻的狀態而晉為「中國」。此時,「天下遠近大小若一」,故夷狄之君亦得「進至於爵」,與諸夏同(20)。在此之前,無論是「所傳聞世(衰亂世)」,抑或是「所聞世(昇平世)」,夷狄與諸夏皆判然有別,其君不得如諸夏享有爵名。然《春秋》於「所傳聞世」及「所聞世」,卻屢屢稱楚君為「楚子」。如僖公二十一年秋,《春秋》曰:「宋公、楚子、陳侯、蔡侯、鄭伯、許男、曹伯會於霍,執宋公以伐宋。」又如文公九年冬,《春秋》曰:「楚子使椒來聘。」又如文公十年冬,《春秋》曰:「楚子、蔡侯次於屈貉。」又如文公十一年春,《春秋》曰:「楚子伐圈。」又如宣公元年秋,《春秋》曰:「楚子、鄭人侵陳,遂侵宋。」等等。如果說,楚君(楚穆王)「使椒來聘」尚有親近「中國」、交好兩邦之意,《春秋》可褒獎之、使其「進至於爵」(21),在其他諸例中,楚君或背信棄義(如僖公二十一年秋「執宋公」之事),或侵擾他國,多行不義,則《春秋》不當褒之曰「楚子」。

然而,正是因為這種改造,何休才使得「三世說」富有了歷史精神和信仰意義。本來,在現實中,《春秋》二百四十二年的歷史是一個世愈亂而德愈衰的過程。然依何休之說,這一歷史卻「表現」為由亂到治、由小治到大治。逮及《春秋》末世,儘管事實上世道益壞且下啟戰國,而在何休那裡,此時卻天下大治、王化已成,夷狄亦進至於爵,世上已無敗德之行,《春秋》所可譏者唯二名而已(22)。因此,「三世說」寄寓著何休關於野蠻必將消除、人心必將歸正、天下必將大治的歷史信念和樂觀精神。在何休所處的桓、靈之世,「主荒政繆,國命委於閹寺」、「正直廢放,邪枉熾結」(《後漢書·黨錮列傳》),世道之敗猶若《春秋》末世。同時,他也因牽連於黨錮之禍而被禁錮十數年。在此情境下,何休能對公羊「三世說」進行如此創造性的改造,足見其勇氣之大與信念之堅。

不過,何休的這一思想改造亦非憑空穿鑿,因為《公羊傳》本來就有「王者欲一乎天下,曷為以外內之辭言之?言自近者始也」的思想,明謂王化之成是一個自內而外、由近及遠的過程。董仲舒亦云:「今《春秋》緣魯以言王義,殺隱、桓以為遠祖,宗定、哀以為考妣,至尊且高、至顯且明。其基壤之所加、潤澤之所被,條條無疆。……遠夷之君,內而不外。當此之時,魯無鄙彊,諸侯之伐哀者皆言我。」(《春秋繁露·奉本》)故皮錫瑞曰:「異外內之義與張三世相通。」(23)何休能以「三世說」統攝上述思想,可見其識之敏。

今人對於何休的「三世說」多有誤會,常以歷史進化論比附之,遂失其義。如陳其泰云:「何休則有卓異的思想,他提出據亂—昇平—太平三世說這一樸素歷史進化觀,難能可貴,堪稱『天才的閃光』。」(24)所謂歷史進化論,乃謂人類社會是一個由低級到高級的發展過程。在此進程中,物質日富,民智日開,道德日隆,文明日進。在何休那裡,天下由衰亂至昇平乃至太平,並非謂人類社會是如何進化的,而是闡明世道人心如何由混亂、野蠻的狀態「復歸」其正的,因為王道之治本來就表現為世道人心中正無偏的狀態。禮崩樂壞、政治混亂是社會生活背離王道的結果,是應該予以「糾正」的。「糾正」是使世道人心「復歸」其正,此之謂撥諸亂而反其正。而撥亂反正,即是何休「三世說」的思想實質。撥亂反正也是《春秋》經的基本精神,《公羊傳》借哀公十四年「西狩獲麟」之事,申其義云:「君子曷為為《春秋》?撥亂世、反諸正,莫近諸《春秋》。」何休亦衍其說曰:「人道浹、王道備,欲見撥亂功成於麟,猶堯舜之隆、鳳皇來儀,故麟於周為異,《春秋》記以為瑞,明大(引按:『大』疑當作『太』)平以瑞應為效也。」(25)可以說,何休之所以要對公羊「三世說」進行歷史觀式的改造,就是為了張大、弘揚《春秋》撥亂反正的精神。就此而言,其「三世說」何來「進化」之義?

三、清儒對於「三世說」的新發展及其變革思想

魏晉以後,公羊學衰微不振。直至清乾隆時期,公羊學才又稍有復興。在此方面,莊存與有首倡之功。然莊氏之於公羊學,並無甚創見。其學多因襲漢說,且以尊王與奉天為主。至於論三世,莊氏實不出於邵公之外,如其曰:「據哀錄隱,隆薄以恩,屈信之志,詳略之文。智不危身,義不訕上,有罪未知,其辭可訪。撥亂啟治,漸於昇平,十二有象,太平以成。」(26)

莊氏之學至其外孫劉逢祿而大成。後者基於邵公《解詁》,歸納、發明《春秋》與《公羊傳》所含義例,撰成《春秋公羊經何氏釋例》一書,為清代公羊學的發展開闢了新的思想空間。在此書中,劉逢祿論三世亦追隨董、何,似乎仍剿襲舊說,於義無所發明(27)。然而在其內容的編排上,劉氏卻於諸義例中首發「三世例」,且合此例與「通三統例」、「內外例」為一卷,命之曰「釋例卷一」。此狀表明:首先,對於公羊學諸說,劉氏頗重其「三世說」;其次,對於「三世說」,劉氏又有以其統攝「通三統」與「內外之辨」二說之意。將「內外之辨」收攝於「三世說」,何休已然。基於這一融合,何休豐富了「三世說」的內涵,使其展現出撥亂反正的歷史觀色彩。在《春秋》經與《公羊傳》中,若說有「通三統」的思想,其表現也頗為隱晦。至董子,「通三統」的政治文化價值與歷史意義方才得以昭彰。如其曰:「王者必受命而後王。王者必改正朔、易服色、制禮樂、一統於天下,所以明易姓,非繼人、通以己受之於天也。王者受命而王,制此月以應變,故作科以奉天地,故謂之王正月也。」(《春秋繁露·三代改制質文》)又曰:「改正之義,奉元而起。古之王者受命而王,改制、稱號、正月,服色定,然後郊告天地及群神,遠追祖禰,然後布天下。……然而三代改正,必以三統天下。」(同上)又曰:「《春秋》上絀夏、下存周,以《春秋》當新王。《春秋》當新王者奈何?曰:王者之法必正號,絀王謂之帝,封其後以小國,使奉祀之。下存二王之後以大國,使服其服、行其禮樂、稱客而朝。故同時稱帝者五、稱王者三,所以昭五端、通三統也。」(同上)其後,邵公亦論云:「王者受命,必徙居處、改正朔、易服色、殊徽號、變犧牲、異器械,明受之於天、不受之於人。」(28)又,其於《春秋》「隱公三年」條下注云:「二月、三月皆有王者:二月,殷之正月也;三月,夏之正月也。王者存二王之後,使統其正朔、服其服色、行其禮樂,所以尊先聖、通三統。師法之義、恭讓之禮,於此可得而觀之。」(29)據董、何所論,「通三統」主要有三方面的意蘊:一曰新王受命必改制。非如此,則無以明新王受命於天的正當性;二曰新王改制既意味著其受命於天,亦以明天下非一姓之私產;三曰新王雖有改制的必要性,然亦當包容前代的制度文化,允其與新制共存。此既是「尊先聖」之所需,亦以備將來所師法。「通三統」形成了三統並存且以新統為主的思想政治局面,體現了因時變易和尊重傳統的有機統一。觀劉逢祿論「通三統」,曰:「昔顏子問為邦,子曰:『行夏之時,乘殷之輅,服周之冕。』終之曰:『樂則《韶》舞。』蓋以王者必通三統而治,道乃無偏而不舉之處。自後儒言之則曰法後王,自聖人言之則曰三王之道若循環,終則復始,窮則反本,非僅明天命所傳受者博、不獨一姓也。」(30)則其亦不出董、何二說之藩籬。然在董、何那裡,「三世說」與「通三統」尚被分而論之。更何況就董子而言,其所謂「三世說」僅是言「諱尊隆恩」、「義不訕上,智不危身」之「書法」,並無任何歷史觀的意味。劉逢祿則以「通三統例」與「張三世例」統合而論,將「改制」或變革的思想融入「三世說」(31)。劉氏的這一理論努力不僅豐富了公羊「三世說」的內涵,也開啟了後儒更制變法的思想之端。

劉逢祿的「三世」更制思想得到了龔自珍的進一步發揚。作為段玉裁的外孫,龔氏早年鍾情於考據之學。及壯而後,因從劉逢祿問學公羊,其學術抱負與思想傾向遂發生了根本性的轉變(32)。同劉逢祿一樣,對於公羊學諸說,龔自珍亦重其「三世說」,且較之乃師有過之而無不及。若謂「三世說」為公羊學在龔氏心目中的第一要義,實不為過。同時,對於「三世說」,龔自珍也進行了新的思想演繹。這一演繹主要表現在兩個方面:其一,在內涵上,龔氏突破了公羊家自何休以來以撥亂返正理解「三世說」的觀念限制,使衰亂世(按:龔氏曰「據亂世」)、昇平世和太平世之間呈現出由低至高、由質而文的「發展」或「進化」的色彩。如其以禮之演進為例,論曰:「夫禮據亂而作,故有據亂之祭,有治昇平之祭,有太平之祭。聖人曰:『我主天,而眾之祭始息。』聖人曰:『我不敢僭天,而眾之祭不敢先一人。』聖人自為謀曰:『孰使予大川盈、大陸平、大物腯成、而小物毛烹?』於是乎食人鬼之始播種以配上天,食人鬼之始平道塗以配於下地,食人鬼之聰明仁聖者於宮。後王曰:『社稷瞽宗,以恩父為殺矣!』故恩及王父。王父以上統曰祖,其所居曰廟,其在《禮》曰:『祝以孝告,嘏以慈告。』此禮之大成也。此言有異乎土鼓之祭,其實昇平也。」(33)其二,基於以上內涵方面的「突破」,龔氏進而以「三世說」統攝《詩》、《書》、《禮》、《春秋》諸經,認為它們均呈現出「三世進化」的思想特點。如其曰:

問:三世之法誰法也?答:三世非徒《春秋》法也,《洪範》八政配三世,八政又各有三世。願問八政配三世。曰:食貨者,據亂而作;祀也,司徒、司寇、司空也,治昇平之事;賓、師乃文致太平之事,孔子之法、箕子之法也。(34)

問:《公劉》之詩於三世何屬也?答:有據亂、有昇平。始國於豳,「乃積乃倉」,當《洪範》之食;「俾筵俾幾」,當《洪範》之祀;五章、六章,是司徒、司空之事;「其軍三單」,是司寇之事。司徒、司寇、司空,皆治昇平之事。(35)

問:太平必文致,何也?答:善言人者,必有驗乎天。《洛誥》之終篇,稱萬年焉;《般》、《時邁》之詩,臚群神焉;《春秋》獲麟,以報端門之命焉。《禮運》曰:「山出器車,河出馬圖,鳳凰在棷。」孔子述作之通例如是,是以述周公也。(36)

問:孰為純太平之書?答:《禮》古經之於節文也詳,猶詳於賓。夫賓師,八政之最後者也。《士禮》十七篇,純太平之言也。(37)

龔自珍的這種「統攝」頗顯主觀與荒謬,有違實情(38)。其實,龔氏論三世,其意本非在於篤實問學,而是為自己更制變法的主張提供思想依據。龔氏生當嘉、道衰世,此時的清廷敗相日顯,其內憂外患之弊日益嚴重。面對此狀,龔氏鼓吹變法,試圖藉以振衰起敝,故曰:「自古及今,法無不改,勢無不積,事例無不變遷,風氣無不移易。」(39)基於這一思想和現實的訴求,龔氏研讀六經便好言一「變」字,如其曰:「《春秋》何以作?十八九為人倫之變而作。大哉變乎!父子不變,無以究慈孝之隱;君臣不變,無以窮忠孝之類;夫婦不變,無以發閨門之德。」(40)

「三世進化說」最終在康有為那裡得以大成。康氏認為,《春秋》乃至孔子之道的核心所在,即是「三世進化說」。其曰:「求孔子之道者,莫如《春秋》」(41);而孔子之道「主乎與時進化則變通其利,故其科指所明,在張三世」(42)。將「進化」的觀念引入公羊「三世說」,乃龔自珍所創。然龔氏之說尚顯粗疏,其以「三世說」統攝《詩》、《書》、《禮》等諸經內容的做法也不乏荒誕。康有為的「三世進化說」則內涵豐富、表現龐雜,其體系亦頗完備。對此,本文難以盡言,茲僅就其主要內容略述如下。

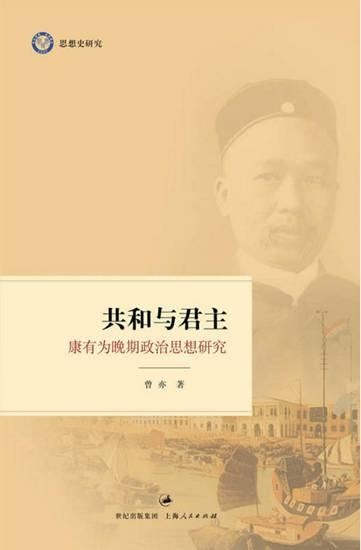

首先,康氏認為,人類社會自古以來經歷了一個由混沌而開化、由混亂而文明的「進化」過程。其《萬木草堂口說》曰:「以天下分三等:一等為混沌洪濛之天下,一等為兵戈而初開禮樂之天下,一等為孔子至今文明大開之天下,即《春秋》三世之義也。」(43)又曰:「《春秋》分三世:有亂世,有昇平世,有太平世。亂世無可得言,治昇平世分三統:夏、商、周,治太平世亦分三統:親親、仁民、愛物。」(44)其次,通過將《禮運》中的「小康」、「大同」之說與何休的「昇平」、「太平」之說相比附,康氏創造性地提出了關於「三世進化」的一種新的話語方式,即:人類社會由「亂世(或據亂世)」而「小康世」,最終晉至「大同世」。如其曰:「三世為孔子非常大義,託之《春秋》以明之。所傳聞世為據亂,所聞世託昇平,所見世託太平。亂世者,文教未明也;昇平者,漸有文教小康也;太平者,大同之世,遠近大小如一,文教全備也。」(45)康氏此說對於時人和後世影響至深,今人動輒言「小康」、「大同」者,其義實皆基於康氏之說而來。即便是晚清儒者,其中亦有不自覺地受其影響而混用上述概念者。如皮錫瑞曰:「而昇平世不能不外夷狄者,其時世界程度尚未進於太平,夷狄亦未進化。……王化自近及遠,由其國而諸夏、而夷狄,以漸進於大同,正如由修身而齊家而治國,以漸至平天下。」(46)然而,康有為的這種比附實則是有問題的,因為它抹殺了「昇平」與「小康」、「太平」與「大同」諸概念之間的內涵之別(47)。複次,「三世進化說」既是康有為鼓吹變法革新的理論依據,亦是其反對政治革命、廢棄君權的思想基礎。康氏認為,「三世進化」有其循序漸進之次,不可躐等。因此,對於大同社會人類的平等、自由之狀,儘管康有為進行了許多頗顯極端性的理論想像(48),然在現實中,他始終堅持改良路線和君主立憲制,排斥革命(49)。誠如曾亦所云:「南海之改制,既非保守派之一成不變,亦非革命派之畢其功於一役,而是由立憲漸次達到大同的漸進改良派。」(50)最後,關於文明的普世性問題,康有為的「三世進化說」也進行了相應的思考。儒家本有普世主義的理想,其念茲在茲惟以弘道於天下為己任。受此傳統薰染,康有為自然也具有普世主義的情懷。而且,終其一生,這一情懷貫穿於康氏運思的整個過程。不過,在康氏一以貫之的普世主義情懷下,他對於中外文明的態度卻是變化的。總體而言,約1905年以前,康有為以西方文明為世界歷史之歸趣,認為其君主立憲和民主共和分別代表了昇平世和太平世,二者是尚處於君主專制之亂世的中國應該努力實現的目標(51)。此說實有「西夏中夷」(按:此所謂「夏」、「夷」,亦是就公羊學意義上而言,分別謂文明與野蠻)之意。1905年,康有為成《物質救國論》一書,發明物質救國論,伸張中國道德文明之勝(52)。其後,面對當時的革命共和之亂和社會的道德禮法之壞,康有為更是鼓吹象徵著儒家倫理綱常的孔教,且以之為普天之下所當同尊共行的大經大法(53)。在此,其「中夏西夷」的觀念亦堪稱昭彰。

四、尾論

至此,關於公羊「三世說」的本來內涵及其演進過程已得顯明:其初,「三世說」不過意味著一種關於《春秋》歷史的世代劃分方式和記事方法的理論。在《公羊傳》看來,「諱尊隆恩」與「辟害容身」乃是《春秋》「書法」的兩個最主要特徵。進而,何休創造性地將「內外之辨」融入「三世說」,賦予後者以撥亂返正之新義,「三世說」由是具有了王道論和歷史觀的色彩。隨著清代公羊家對於「三統說」、進化論等觀念的引入,「三世說」遂又成為通達古今和革故鼎新的象徵。其中,在康有為那裡,「三世說」還是他觀察世界文明、品評中西文化優劣的方法論基礎。「三世說」的這一演進過程表明:自古以來,作為經世之學,儒學始終直面現實,關注世界的變化,並試圖以自己的理論創新回應、解決實踐中的新問題。就此而言,儒學可謂是雖舊而常新之學,展現出恆久的生命力和存在價值。

當今之世,古今之變與中外交匯之勢皆遠非以前所可比擬。就國內而言,在馬克思主義已成為一統且處於主流意識形態地位的情境下,如何會通古今?如何反思改良與革命之間的關係?如何理解、應對以西方文化為代表的外來文化對於我們的全方位、多層次、各領域的衝擊?是否有胸襟和能力構建一個涵攝馬克思主義、傳統文明以及其他外來文明於一體的「新三統說」,為古老而時新的中國提供富有生命力的信仰支撐和思想資源?凡此種種,皆是儒學所應正視的重大問題,也是其構建「新三世說」的思想前提和現實基礎。又,在儒家的血液里,其「天生」即具有普世主義的基因。而放眼世界,基於自身的立場,任何一種文化也皆謂自己的思想觀念、典章制度等具有普適性,且竭力通過各種可能的方式以實現其普世性。隨著世界一體化進程的不斷展開,各種文化之間的普世性之爭將不可避免地走向加劇。相應地,世界範圍內的文化衝突甚至文化戰爭也將會愈加頻繁與激烈。面對此狀,儒家又將如何展開其「新夷夏之辨」?其是否有胸襟和能力協調各異質文化,實現世界範圍內的「三統共存」的文化景觀?凡此種種,均有待智者明之。

公羊「三世說」的演進過程及其思想意義 - 每日頭條 http://bit.ly/2TkFX11

------------------------------

《公羊傳》一書本乃是以孔子所著的《春秋》為範本,所因而更加切得要領整理出來的義理及言論。然而在西漢時,董仲舒卻更是潛心的鑽研於《公羊春秋》上頭,並以其學識的淵博精深,而著作了《春秋繁露》一書。這是一部極為推崇公羊學的著作。

《春秋繁露》一書,是他藉著對《春秋》的研究,而建立起來的一部政治體系,這最主要是欲發揮《春秋》裡的微言大義。董仲舒並在論君主治理國家的原則和方法上,提到了他對於歷史朝代的公共政策,而『存三統』、『張三世』、『異內外』這三科,就是他對於朝代或國家的政策觀點。

而所謂『存三統』,就是指『每一個新王朝或新國家,在其初興起的同時,應繼續的保留住由該世王朝向前追溯的前兩個王朝之後代百姓,以期做為能封土建國的基本存根,並且還必須以這些存根與新王朝的後代人士同時並存著。』這就是董仲舒對於朝代或國家的政策觀。

董仲舒詳細地解釋了「存三統」。他說:「故春秋應天作新王之事,時正黑統、王魯、尚黑,絀夏、親周、故宋,樂宜親招武,故以虞錄親,樂制宜商,合伯子男為一等」。此即所謂的「存三統」。

------------------

春秋》本據魯而言三世,通夏、殷、周而言三統,統大而世小,今南海以一世之中而有三統,則世大而統小。南海此論實不同於《公羊》舊說也。

《春秋》據哀錄隱,分二百四十二年為三世,又以當高、曾、祖、禰之不同,乃有三世之異辭,因斯以生義法也。至南海,乃雜以《禮運》之說,則以整個人類歷史當三世,甚至以西方當小康、大同之世。此實南海絕大之創穫,非《公羊》舊義所能籓籬也。葉德輝極詆此種做法,謂《春秋》與《禮運》相比附為不倫,「《禮運》一篇,言世運之轉環大同之世,盜賊不作,是以外戶不閉,無一語及《春秋》,更無一語及夷夏,聖人望治之意,六經皆可會通,斷不能武斷小康為昇平、大同為太平」[22]。然錢穆論南海之並尊《春秋》與《禮運》曰:「明白言之,苟非《禮運》,則孔教嫌於為專制;苟非《春秋》,則孔教嫌於無共和。」[23]此說可謂知言。

▪「推薦」《春秋》《禮運》與康有為之三世說之形成|曾亦 - 每日頭條 http://bit.ly/2VmhrPw

-------------------

又引宋氏注《春秋》三科者:

一曰張三世,二曰存三統,三曰異外內,是三科也。

按疏言《春秋說》,皆皆《春秋緯》,宋氏即宋均,其注本已不傳。 何宋兩家說三科相同,而次數微異,為了眉目清楚,列如下:

1. 張三世,即所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭。

2. 存三統,即新周,故宋,以《春秋》當新王。

3. 異外內,即內其國而外諸夏,內諸夏而外夷狄。 張三世之說起于「十二又公」,即于《秦公鐘》、《秦公簋》得其類例,其餘兩科亦有可言者。

存三統即前引《史記·孔子世家》所謂「據魯、親周、故殷」,最為春秋家大義微言所在,《春秋繁露·三代改制質文》:

王者必受命而後王。 王者必改正朔,易服色,制禮樂,一統于天下,所以明易姓非繼,仁通以已,受之于天也。 古人認為王者必受天命才可以有天下。 三統是黑統、白統、赤統,輪流為王,禮樂質文、正朔服色都有判別。 「一」是動詞,一統是造成清一色的局面,表明經過「革命」,而不是平常的繼承。 所以受天命是最重要的一關。 被更替的王朝喪失天命逐漸地沒落下去,應興起的王朝接受天命,走上軌道表演一番。 古代儒家有三統之說,如《書傳略說》「王者存二王之後,與己為三,所以通三統。 」乃指夏殷週三代而言,周為赤統,殷為白統,夏為黑統。 周得天下,夏殷已亡,乃存其後嗣,《春秋繁露·三代改制質文》:

下存禹之後于杞,存湯之後于宋,以方百里,爵號公,皆使服其服,行其禮樂,稱先王客而朝。

春秋家還不滿足,又走遠了一步,把《春秋》當作一個新的王朝,三統重新調整,《春秋繁露·三代改制質文》:

故《春秋》應天作新王之事,時正黑統,王魯尚黑,絀夏,親周,故宋。 新擬定的王朝是黑統,上面把夏廢除即絀夏(也稱黜杞)。 大戎殺幽王,宗周已滅亡,把東遷的周當作新立的亡國之後,即親(存)周。 宋從新亡國之後擠為舊亡國之後,新客變成舊客,即故宋(也稱故殷)。 《春秋》的王是誰呢? 則假設是魯隱公,其見於《春秋公羊傳解詁》者摘引如下。 隱西元年「君子始年也」句下:

惟王者然後改元立號,《春秋》托「新王受命」于魯。 又三月「公及邾婁儀父盟于昧,...... 因其可褒而之」句下:

《春秋》王魯,托隱公以為始受命王,因儀父先與隱公盟,可假以見褒賞之法,故雲爾。 又「此其為可褒奈何? 漸進也」句下:

譬若隱公受命而王,諸侯有倡始先歸之者,當進而封之,以率其後。 又莊公二十七年「杞伯來朝」句下:

杞,夏後,不稱公者,《春秋》黜,黜杞、新周而故宋,以《春秋》當新王......

又宣公十六年,「夏,成周宣謝災。 成周者何? 東周也。 宣謝者何? 宣宮之謝也。 何言乎成周宣謝災? 樂器藏焉爾。 成周宣謝災何以書? 記災也。 外災不書,此何以書? 新周也。 」句下:

新周,故分別所災,不與宋同也。 孔子以《春秋》當新王,上黜杞,下新周而故宋,因天災中興之樂器,示周不復興,故系宣謝于成周,使若國文,黜而新之,從為王者後,記災也。 這類議論貫串全書,不可勝舉。 陳立《公羊義疏》卷四十九:

孔子曰:我欲托之空言不如著之實事,故假魯以立王法,所謂《春秋》之魯也。 以魯當新王,故新周。 新周者,新黜周,等王者後也。 新周則故宋,合宋、周、《春秋》為三統,故黜杞,等之小國也。

公羊家的意見蠣抵如此。 犬戎滅宗周,平王東遷,局促如小國,而保存周的正朔服色,這是事實。 《春秋》以魯隱公為新受命之王,則非事實,歪曲歷史而以為微言大義,究竟孔子會不會這樣荒唐呢? 我們既從《秦公鐘》、《秦公簋》得「十又二公」一辭,以與《春秋》張三世之說相譬喻,現在仍想從這幾件秦器銘文看看這個問題。

受天命在古人看來是非常重大的事情,一個王朝憑藉著受天命而稱天子,對中國土地上的廣大人民進行統治。 一個王朝受天命只有一次,故受命這個辭決不濫用,西周銅器銘文如《盂鼎》:

丕顯文王,受天有大命。 在武王嗣文作邦,...... 這是說文王受命,武王繼世稱王,和《毛詩·大雅》的《文王》、《大明》等篇,及鄭玄《箋》、孔穎達《疏》相合。 文王受命的符瑞是赤鳥,《墨子·非攻下》:

赤鳥銜珪降周之岐社,曰:天命周文王伐殷有國。 《呂氏春秋·應同》:

文王之時,王先見火,赤烏銜丹書集于周社。 《墨子》、《呂氏春秋》皆非儒書,其說相同,可見這一傳說相當普遍。 《毛公鼎》、《乖伯簋》、《師克盨》等皆有:

丕顯文武,膺受大命。 既承認文王受命,又提出武王受命的問題,這和《尚書·泰誓》相合:

太子發升于舟,...... 既渡,至於五日,有火自上複于下,至於王屋,流為鳥,其色赤,其聲魄,五至以谷俱來。 這便是武王受命之符驗。 皆與春秋家所謂周為赤統相合。 春秋時期銅器叔夷鐘銘文:

[R003]々成唐(湯),又嚴在帝所,尃受天命,刻伐夏司,...... 感有九州,處禹之堵。 這是西元前六世紀中其齊國一位官員所作,敘述自家先代的歷史,說殷的先王成湯受命伐夏,奪取中國。 此外,鉛器銘文言受天命的便是秦國諸器了。

寶雞太公廟發現的秦公鎛及鐘,銘文有:

秦公曰:我先祖受天命,賞宅受國。 烈烈昭文公、靜公、憲公不墜于上,昭答皇天,以虩事蠻方。 公及王姬曰:余...... 盩和胤士,咸畜左右,[R007]々允義,翼受明德,以康奠協朕國,盜百蠻具即其服。 ......

這批銅器大約是秦武公(前697-678)前後所作,雖言受天命而文辭不甚誇張,賞宅是給居住的地方,受(授)國是給塊國土。 前引《秦公鐘》:

秦公曰:丕顯朕皇祖受天命,{穴黽}又(有)下國。 十又二公不墜在上,嚴龔夤天命,保[R002]厥秦,虩事蠻夏。

又《秦公簋》:

秦公曰:丕顯朕皇祖受天命,{冖鼎}宅禹跡。 十又二公在帝之壞,嚴龔夤天命,保虩事蠻夏。

這兩年大約作于秦景公(前576-537)時,「{穴黽}有下國」猶《毛詩·魯頌·閟宮》言「奄有下土,纘禹之緒」,「{冖鼎}宅禹跡」猶《毛詩·商頌·殷武》言「天命多辟,沒都于禹之績」,皆泛指廣大中國疆土而不是局限于秦一隅之地。 秦景公時的疆域還相差很遠,也就是說在秦國早已「有席捲天下,包舉宇內,囊括四海之志,併吞八荒之心」了。 那麼,這位受天命的秦先祖究竟是誰呢? 從《秦公鎛》看在文公之前,從文獻看當是襄公。 《史記·秦本紀》:

周避犬戎難,東徙雒邑,襄公以兵送周平王。 平王封襄公為諸侯,賜之岐以西之地,...... 襄公於是始國,與諸侯通使聘之禮,乃用騮駒、黃牛、羝羊各三,祠上帝西畤。

《史記》對此事曾專門發表過議論,《六國表·序》:

太史公讀《秦記》,至犬戎敗幽王,周東徙洛邑,秦襄公始封為諸侯,作西畤用事上帝,攢端見矣。 《禮》曰:天子祭天地,諸侯祭其域內名山大川。 今秦雜戎翟之俗,先暴戾後仁義,位在藩臣而臚于郊祀,君子懼焉。 秦襄公祠上帝就是受天命。 《史記·封禪書》:

秦襄公既侯居西陲,自以為主少皞之神,作西畤祠白帝,其牲用騮駒、黃牛、羝羊各一雲。

從所祠(白帝)及用牲(赤馬黑髦曰騮,黃牛)看,顏色極為混亂,知當時尚無三統之說。 《史記·秦始皇本紀》:

二十六年,秦初並天下。 ...... 始皇推終始五德之傳,以為周得火德,秦代周,德從所不勝。 方今水德之始,改年始朝賀皆自十月朔,衣服旄旌節旗皆上黑。 五德與三統立說不同,故言周德、秦德為火德、水德,色上黑而不言黑統,皆與春秋家的語言不同。 但是,春秋家以國黑統代赤統,五德說以為水克火,德從所不勝,這一點則相通,也許是淵源有自。 秦人自以為受命當王,這一點與《春秋》王魯相同。

《春秋說》「三科」的第三項是「異外內」,《春秋公羊傳》成公十五年:

《春秋》內其國而外諸夏,內諸夏而外夷狄(《解詁》:內其國者假魯以為京師也。 諸夏,外土諸侯也,謂之夏者大總下土言之辭也)。 王者欲一乎天下,曷為以外內之辭言之(《解詁》:據大一統)? 言自近者始也(《解詁》:明當先正京師乃正諸夏,諸夏正乃正夷狄,以漸治之)。 隱元年「所謂聞異辭」《解詁》:

于所傳聞之世,見治起于衰亂之中,用心尚粗粗,故內其國而外諸夏,先詳內而後治外,錄大略小。 ...... 于所聞之世見治升平,內諸夏而外夷狄。 ...... 至所見之世著治大平,夷狄進至於爵,天下遠近小大若一,用心尤深而詳。

異外內之義與張三世相結合,用心最細。 銅器銘文不是史冊,但在有些詞句上亦可見其端緒。 《秦公鎛》先言「賞宅受國」,這是內,繼言「虩事蠻方」這是外,下文又言「以康奠協聯國,盜(導)百蠻具即其服」,康奠即安定,協即軒結,服即服其職業。 這兩句是說:以安定團結我國,引導百蠻皆就其業,恰即何休所謂「王道太平,百蠻貢職」。

鎛作于秦武公(前697-678)前後,猶是《春秋》的所傳聞之世,比孔子作《春秋》早二百年。 秦和魯的這種政治思想大約是西周來的。 《秦公鐘》、《秦公簋》皆言「保[R002]厥秦,虩事蠻夏」,保[R002]即《尚書》中常見之保乂,過去注解皆解釋為安治。 虩是恐懼貌。 事讀為司,即管治之義。 蠻即《秦公鎛》的蠻方和百蠻,指秦國周圍一些異族。 夏指晉國,唐叔虞封于夏墟,今山西省南部一帶皆夏之舊地,故戰國時魏國之君「乘夏車,稱夏王」。 《史記·封禪書》:

秦繆公立,病臥五日不寤,寤乃言夢見上帝,上帝命繆公平晉亂。 史書而記藏之府,而後世皆曰秦繆公上天。 (按這段故事又見於《史記·趙世家·扁鵲傳》及《論衡·紀妖》、《風俗通義·皇霸》等篇。 )......

秦繆公內晉君夷吾,其後三置晉國之君,平其亂(《索隱》:三置晉君謂惠公、懷公、文公也)。 秦和晉是近鄰,世為婚姻之國,而秦對晉的關切卻是別有用心的。 銘文「保[R002]厥秦,虩事蠻夏」,首先是安治秦國本土,其次是警惕對待照管蠻夏,先蠻後夏,大約由於地理遠近的關係。 《秦公鐘》下文有:

咸畜百辟胤士,[R007]々文武,钅炅靜不廷,<卣夏>燮百邦,于秦執事。 「咸畜」猶言盡養,「百辟」指諸侯,「胤士」是嗣子。 「[R007]々」是強健貌,「文武」指才能。 「钅炅」,從金,炅聲,讀為迥,遠也。 「靜」讀為靖。 「不廷」是不朝。 「百邦」與百辟相應,指諸侯之國。 柔和百邦總理于秦,是目的也是手段,這樣可以取得更大的成就。 百邦即諸夏,介於中國與夷之間。 《雲夢睡虎地秦簡·法律答問》(226-227):

臣邦人不安其主長而欲去夏者,勿許。 何謂夏? 欲去秦屬是謂夏。 「臣邦」是臣禹于秦之邦,即秦之屬國,故亦稱秦屬。 大約有許多個邦,它們都稱為夏。 其人想離開就稱為去夏。

真臣邦君公有罪,致耐罪以上,令贖。 何謂真? 臣邦父母產子及產它邦而是,謂真。 何謂夏子? 臣邦父、秦母謂也。 臣邦男和秦女婚配所生之子稱為夏子,反過來臣邦女和秦男婚配所生之子大約就稱為秦子,秦和夏成為兩個相對的名詞,推測這是秦襄公東進造成的局面,周餘黎民也許已皆成為秦人,但是周圍無數的小邦雖已臣屬於秦而未能變成秦,就都稱夏。 他們受秦管治,奉行秦的法律,而秦夏之界限不泯。 秦律大約通行于西元前三世紀,距春秋時期已二百餘年,援引于此以供參考。 可見秦國也存在內中國而外諸夏,內諸夏而外夷秋的問題。 這類問題都是歷史遺留的,不是倉猝所能改變的,在春秋晚期應當已經發生了。

三科是《春秋經》的大義微言,否定三科就削減了春秋學,視《春秋》為斷爛朝報,也就無所謂孔子《春秋》了。 三科之義,董促舒《春秋繁露》言這已詳,不是《公羊傳》一家之言。 中國、諸夏、夷秋,是歷史上的客觀存在,容易產生分別內外的思想,至於予奪褒貶之義今可不細論。 《春秋》公取十二與秦公種銘、秦公簋銘「十又二公」相同,決非偶然。 三世和十二不能對應,推測漢代經師篤信的張三世之說必有來源。 三科中最不容易為人瞭解的是存三統,過去的經學家有許多人終身未聞其義。 而在歷史上起作用地很大,清末變法運動、革命思想皆愛其影響。 三統之說全部荒唐,「《春秋》王魯,托隱公以為始愛命王」卻和秦國三篇銅器銘文托秦襄公為始受命王相同。 因此推想,春秋後期魯國的貴族知識份子也許和秦國的一樣,已經有了十二公和一魯等種種思想,孔子只是和他們相同,勤呈以理論化罷了,春秋時期猶是夏曾佑所謂鬼神術數的時代,孔子生長其中自不能撇開時代的色彩。 《論衡·正說》:「前儒不見本末,穿生虛說,後儒信前師之言隨舊述故,...... 故虛說傳而不絕,實事沒而不見,五經並失其實」。 事實上許多虛說就是從孔子傳來的。 過去學者最大的毛病是把孔子估計得太清白了,其實孔子只是二千五百年前的聖人,其前進的步伐是有限度的。 熟悉古典文獻的人可以看《論語》、《孟子》、《荀子》在著述體裁上的發展,從對話錄進化化文集,形跡顯然。 孔子不會論文,只能借事實說明道理,清章學誠《文史通義·經解中》:

留言列表

留言列表