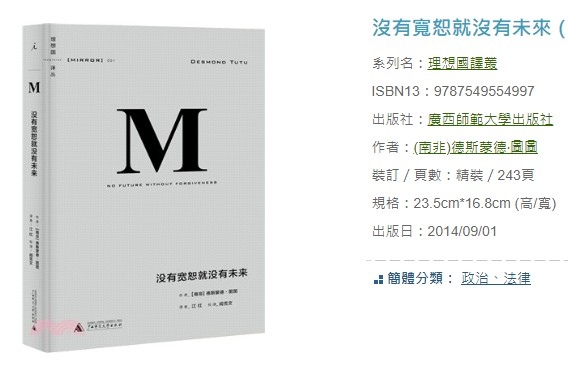

沒有寬恕就沒有未來:屠圖主教與曼德拉的真相和解之路【分享】

沒有寬恕就沒有未來:屠圖主教與曼德拉的真相和解之路,

「為什麼高鐵也會坐到鐵腿?」「為什麼三個小時的年夜飯吃完身心俱疲?」「為什麼發完紅包口袋空空、還暗地被「青」了一下?」這麼多椎心頓足的OS年年上演,人生,是一場不斷冒險的旅程,誰說野狼不會遇上貓呢?還不趕快先惡補生存交戰閱讀指南,跳脫框框,能讓你的視野更開闊,夢想不遠,廢柴也能出頭天!今天,在這兒跟各位推薦一本好書:沒有寬恕就沒有未來:屠圖主教與曼德拉的真相和解之路

------------------

梁文道、劉瑜、熊培云、許知遠聯袂主編——“理想國譯叢”(MIRROR)系列之一(001)——保持開放性的思想和非功利的眼睛,看看世界的豐富性與復雜性。本書有熊培云專文導讀,南非如何“修復未來”。

南非曾是一片種族隔離和種族壓迫最為深重的土地,是一個“黑白分明”的世界,黑人與白人之間堆疊了數百年的壓迫、仇恨和冤冤相報的殺戮。幸運的是,南非不僅有曼德拉這樣的偉人,還有改變了南非甚至也改變了世界的“南非真相與和解委員會”。作為真相與和解委員會的主席,德斯蒙德•圖圖大主教以他的深邃智慧和無畏的精神,向世界解答了南非在社會轉型的關鍵時刻,何以在“紐倫堡審判”和“全民遺忘”之外,選擇了第三條道路,即以赦免換取罪惡真相的完全披露,實現加害者與受害者的和解,走出以血還血的漩渦,走出撕裂的歷史。書中有諸多怵目驚心的悲慘故事,以及因種族隔離制度造成的無處不在的不平等,但在揭露加害者的邪惡、兇殘、麻木的同時,也展現了震撼人心的人性的閃光。

修復未來,南非的創舉,為全世界提供了一個解決歷史遺留問題的新思維。無論國家或是個人,勇於揭開歷史的瘡疤,擠出淤積其中的膿血,才能真正康復,真正迎接全新的未來。

書中另配有14幅精選的圖片。

-----------------

有聖經學者表示,整本聖經其實只有一主題:饒恕。終其一生致力於南非國家族群和解的屠圖主教(Desmond M. Tutu)曾說:「饒恕,是一門古老的功課。」因為渴望得到饒恕,或饒恕對方,並不只是說一句「對不起」而已,縱使這是跨出饒恕的第一步。因此,饒恕需要學習。

饒恕,迫使我們去面對自己的創傷,或是我們帶給對方的傷害。當我們越真誠去面對時,就會發現橫亙在彼此面前的深淵,是如此巨大,難以跨越一步。饒恕沒有廉價的捷徑。饒恕,不是單方面要求受害者「忘記過去」就好,因為我們不能期待對方捨棄驕傲的自尊,強迫接受我們自以為是的悔改。饒恕是一個連續不斷地過程,需要小心呵護,耐心等待。就像對待身體的傷口,需要時間去癒合。

饒恕是必要的,但又是困難的。承受傷害者,不是不願意饒恕,而是不知道如何去饒恕,因為它攸關於如何去處理自己的憤怒、苦毒、憎恨、敵意,還有恐懼。「完全的愛驅除一切的恐懼。」(約翰壹書四章 18節)在恐懼裡,愛就無法完全,饒恕就沒有任何出現的機會。饒恕,迫使我們面對自己的虛無,以及冷漠背後的恐懼。

曾有人問:「為什麼上帝不直接饒恕人類,而要透過耶穌基督,用這麼麻煩的方法來赦免我們?」這與饒恕的道理相同。因此,我越來越相信,耶穌基督道成肉身,來到這個世界上,不只是來拯救我們,而是來教導我們饒恕的功課。

默想:

饒恕和被饒恕,是一件簡單或不簡單的事?為什麼耶穌基督在十字架上的事,是上帝用來教導我們饒恕的功課?

祈禱:

饒恕人的上帝,如果饒恕是跨越仇恨的深淵,請給予我們有足夠的力量去饒恕人,也給予我們足夠的耐心去等待別人的饒恕。阿們。

---------------------

台灣大學法律系碩士班

圖 / David Chiou @WTF Jurisprudence

——————

沒有寬恕就沒有未來。

─ Desmond Mpilo Tutu

沒有寬恕就沒有未來

隨著舉世敬重的南非前總統曼德拉於去年年底逝世[1],南非前大法官奧比‧薩克思應「雷震民主人權紀念講座」之邀訪台發表系列演說[2],並於今年獲頒第一屆唐獎的法治獎[3],大家似乎也開始重新的認真看待南非,開始注意到這個過去曾經有過嚴重的種族隔離與迫害的國度,是如何轉變為新一代民主轉型的重要參考典範。

一般而言,當我們面對暴力的壓迫,特別是不正義的暴力壓迫時,我們總會想要以牙還牙、以眼還眼,藉此捍衛自己的正義。但是,面對暴力時以訴諸正義之名採取的反抗,並不因此就使得其中的暴力消失,這個狀態在當時的南非也發生過。南非的種族隔離與白人政權迫害確實暴力充斥其中,但反抗運動組織南非民族大會(Africa National Congress)[4]的武裝抗爭也有不少違反人權的罪行,連曾被譽為「南非國母」、「黑人母親」的曼德拉前妻溫妮也在其中,這當然是南非在處理轉型正義議題時一大難題。對此,參與了南非轉型正義的大主教屠圖說,南非並不能選擇紐倫堡大審那種「勝利者式司法」的大審判。因為盟軍可以在紐倫堡審判後一走了之,但南非的人民在未來仍是要朝夕相處的。於是,南非最後選擇了一種不同於紐倫堡大審或是無條件特赦的方式,也就是真相與和解委員會。真和會使得加害者陳述自身過去的行為,而在刑罰上對於加害者給與寬恕。

在此或許我們可以先對於寬恕做簡單的分析。首先,寬恕的作用在於解除已經造成的結果。知名的政治思想家漢娜‧鄂蘭比喻,寬恕像是將魔法師的徒弟從魔咒中釋放的咒法一般。在《政治的承諾》一書當中,鄂蘭對寬恕如是說:

寬恕是人與人之間最基本的關係,這樣的概念中包含著偉大的膽識和獨特的自尊。但大膽和自尊之處,不在表面上將罪惡和錯誤的災難翻轉為寬大為 懷或團結的美德。寬恕是嘗試做到看似不可能的事情,解除已經造成的結果,並且在似乎不再可能開創新局的地方,成功地打造一個新的開始。人們不知道自己對他人做了什麼,可能出於好意,但出現壞的結果,或者反之。

當寬恕一旦被給予,它所具有的強大治癒力量將同時治癒被害者與加害者。同樣的想法或許也可見於南非轉型正義的例子當中。屠圖大主教說「沒有寬恕就沒有未來」。他認為寬恕不僅是對於加害者、對於對方的原諒,更將自身從枷鎖中與以釋放。透過這種方式,或許南非人民才能在未來一起繼續生活下去。

除此之外,真和會的運作模式當中有個很重要的特質,就是寬恕並不等同於遺忘。法國哲學家呂格爾說,寬恕與消除忘卻的目標是不同的。寬恕是對記憶的一種治療,它給了記憶一個未來,讓記憶獲得了自由。關於這個面向,屠圖大主教是這麼說的:

在寬恕時,我們並沒有要求人們忘卻。相反,銘記過去是重要的,只有這樣才能避免暴行的重演。寬恕不等於縱容已犯下的錯誤,而是意味者認真對待既往,拔除威脅我們生存的毒刺,而不是大事化小、小事化了。寬恕要求我們理解罪犯,設身處地體諒迫使他們犯罪的種種壓力和影響。

寬恕與法律

但是,寬恕並不真的就是拯救魔法師徒弟的咒法一般,彈彈指頭就能夠無所不能。寬恕當然也有其條件與限制。屠圖大主教就指出,由於種族主義與種族隔離造成了巨大的貧富差距,使得南非的黑人在經濟狀況上仍屬弱勢,造成了和解時的阻礙與威脅。在薩克思前大法官的書中就提到,加害者即使前往真和會進行陳述,但往往是「西裝筆挺、在律師的陪伴下前來,肢體僵硬、表情冷淡,像在法院般朗讀準備好的演講稿,而不是發自肺腑、敞開心胸地傾吐與哭泣……配上排練過的道歉,而不是真誠的悔悟認錯。」研究指出,真正取得被害人寬恕者仍然是少數,也曾有被害者在獲知真相後更為憤怒的狀況。對此狀況屠圖大主教並未在書中加以否定,他說:

寬恕與和解並不是假裝事情並非其本來面目,不是相互拍肩搭背,對錯誤視而不見。真正的和解會揭示出惡行、欺侮、痛苦、墮落和真相。有時甚至讓情況惡化。真正的和解是冒險,但終究是值得的,因為處理真相最終得以真正撫平創傷。虛假的和解只能帶來虛假的復原。

在這裡可以稍微點出幾個值得我們思考的問題,也就是寬恕與法律之間的關係。如同前面所說,寬恕是有其條件的。在南非的真和會經驗中,就顯示出了南非的貧富差距造成了寬恕的阻礙,這部分或許是法律可以協助的一個介入點。前大法官薩克思就意識到了法律在這裡能有更多做為。在書中提到,他在制定南非的新憲法時,不顧知名法理學者德沃金的質疑,把經濟與社會權直接放入憲法中。薩克思認為透過直接入憲的方式將更直接的讓國家有義務採取積極作為,能更加有效的為那些因過去長期的種族隔離環境下窮困的多數人所近用。這可能是寬恕與法律之間一個較為正面的關係。

另外一方面,寬恕卻同時有著「不可法律化」的傾向。鄂蘭說,寬恕是一種偉大的美德。她既然是美德,則有別於作為一種戒命的法律,並沒有必然性與普遍性。為什麼這樣說呢?因為一方面我們並沒有辦法透過立法的方式規定人們應該如何真正的道歉,真的如此規定與執行,反而有可能成為了另一次的蠻橫暴力行為。在南非,陳述真相雖然已能換取法律上的赦免,但陳述者並不因此都會展露出真切,還是有不少人如前文所提到的,只是在進行「排練過的道歉」。另一方面寬恕本身則當然是更加地難尋,就連屠圖大主教自己也承認,寬恕並不是理所應當的。此外,透過法律給予寬恕這件事情本身也是相當值得爭議的。如果說寬恕是一種美德的話,那它應該就是項私人的事,是受害者專屬的權利。在法律已禁止受害者自行報仇的情況下,又擅自在受害者不同意的情況下給加害者法律上的寬恕,這很可能造成受害者的再次傷害。

結語

歌隊長:你為治療這些疾病找到什麼良藥?

普羅米修斯:我把盲目的希望放進他們的胸膛

─ 〈被俘的普羅米修斯〉 第251-252行

最後提出一個回到我們自身的反思:寬恕在台灣的轉型正義中可行嗎?記得前陣子臺北市長參選人柯文哲說,面對過去的歷史傷痛,要用mercy的方式去對待去放下。[5]乍看來是挺不錯的,頗有南非的這種寬恕精神吧!但是吳乃德教授曾指出,台灣的轉型正義有「上萬人受害,可是卻沒有加害者」的現象。在這個情況下,就算人們想要進行寬恕,但也可能也找不到那個「要被寬恕的人」吧?至於寬恕這條道路是否終究是個盲目的希望,又如何可能成為現實呢,我還沒有答案,有待各位閱讀之後一同來思考了。

-----------------------------------------

「喜」的基礎在於認同人是互相依賴的,就像屠圖大主教說,在非洲鄉村,大家打招呼問的是:「我們好嗎?」具有這種認知的話,別人的成就或快樂,看來就和我們自己的沒有兩樣。

文:達賴喇嘛、戴斯蒙・屠圖、道格拉斯・亞伯拉姆

嫉妒: 那個人又開賓士經過

「你不會一早醒來就對自己說:好,我現在要嫉妒別人。那種念頭是自然而然產生的,」大主教打開話題,再度強調我們要懂得放過自己,人有情緒是再自然不過的事。「舉個例子,你一早起來,努力想當個好人,但偏偏又看到那個人開著賓士或其他名車經過,這個星期已經是第三次了。每一次他開車經過,你都盡量要自己別嫉妒他,但這種感覺就是會冒出來。」

比較的心態的確是人之常情——不只是人,在動物界也是自然現象。達賴喇嘛也說到,就連原本還相安無事一起吃飯的小狗,也會忽然為了誰分到的食物比較多而反目成仇,互相吠叫。

不過只有在人類身上,嫉妒才會成為極度不快樂的來源。藏傳佛教有句格言說,人生的諸般痛苦,往往源於人平常互相如何對待:「對上嫉妒,對下鄙視,與同位者好爭勝負。」公平的概念似乎深植在人的基因當中,因此任何形式的不平等都令我們不安。

一般而言,我們不會拿自己去和億萬富翁、天才科學家或超級模特兒做比較。我們傾向跟自己同一社會階層的人比較,就像俗話說的:「與富人為友即成窮人,與窮人為友即為富人。」他有的我也想要,這種事只會發生在背景相當的群體之間。

根據幸福感研究指出,「向上比較」(upward comparisons)對人的身心健康特別有害。嫉妒不會給喜悅留下任何空間。藏語稱嫉妒叫「trakdok」,意思是「沉重、壓抑的肩頭」,的確,嫉妒會留給人憤怒不滿的匱乏感,還混雜些許的罪惡感。佛教視嫉妒為極大的惡,將之比喻為毒害我們身心的毒蛇。猶太教與基督教傳統的十誡,也有一條說人不可「貪圖」鄰人的房屋。

澆熄嫉妒的強效藥

至於如何處理嫉妒,大主教和達賴喇嘛則有不同意見。大主教站在接受及自我寬恕的一方:「說實在的,人對它沒有太大的控制能力。我認為大家太常苛求自己,忘了這些事情很多也都發生在其他人身上。人也很容易有罪惡感,我會希望能幫忙消除愧疚,因為絕大多數人在嫉妒的時候,也伴隨著罪惡感。由我來說的話,我想告訴所有上帝的子民:可以了,我們身上有些東西是自己不能控制的。」

大主教接著針對嫉妒提出一道強效藥方:感激。「我認為想學習對抗嫉妒心,有一個絕佳的辦法,也是老方法,那就是細數自己的幸福。這聽起來可能像祖父會說的話,老掉牙的陳腔濫調,但它真的有用。你的房子或許比不上那個人的豪宅,但你想想看,至少你住的不是狗窩。所以說,感激你現下擁有的事物,對澆熄嫉妒很有幫助。」

然後他又提出另一道藥方:積極。「特別是你知道嗎?嫉妒也可以成為動機,刺激你告訴自己:既然我不像那個人有車有房,我何不努力工作,靠自己賺取那些東西呢?」大主教和達賴喇嘛說過,這些外在目標並不能帶來真正的喜悅或長久的幸福,但積極改善自己的處境,總比嫉妒別人來得好。

接下來,大主教提出最後一個最有效的藥方:改變觀念。「其實最好的辦法還是要懂得問自己:『我們家明明只有兩三個人,我為什麼會想要一棟七間房的豪宅?我想要它做什麼?』這時候換個角度想,你就會明白為什麼現在氣候變遷問題那麼嚴重,那都是因為人們急速消耗資源,這對自然環境而言形同災難。想到這裡,你就會改買小型電動汽車,同時告訴自己:不用,我不需要也不想要豪華房車。如此一來,小車不僅不是你的敵人,還是你的盟友。」

達賴喇嘛則說道:「由我來說的話,我這位心靈上的兄弟解釋得很好,令人欽佩。不過,從產生羨慕或嫉妒的那一刻起,人就無法保持心境祥和,可以說嫉妒其實會破壞心靈祥和,這麼一來,嫉妒也會漸漸侵蝕你與人的感情。就連好朋友也一樣,哪怕懷有任何一點嫉妒心,對友誼也會造成很大的傷害。夫婦也是,只要存在著嫉妒,對婚姻就會形成嚴重傷害。甚至看狗吃飯就知道,一群小狗原本還相安無事,高高興興一起吃飯,但若有哪一隻狗開始嫉妒,就要大打出手了。」

「培養能帶來平靜喜樂的情緒很重要。任何會干擾心靈平靜喜樂的情緒,我們都應該學著在萌芽之前就先避免。把憤怒或嫉妒這些負面情緒,單純當成正常的心智反應,認為我們無法左右,在我看來是不對的。太多負面情緒會破壞人的心靈祥和,有害健康,還會給家人、朋友,給所屬的群體製造麻煩。」

「人會心生嫉妒,往往是因為太過重視物質財產,而不注重真正的內在價值。如果重視的是經驗或知識,並不會有太多嫉妒。但最重要的,還是要養成關懷他人的意識。一個人如果真懂得慈悲同理,就算別人得到好東西或比你成功,你也會由衷為他們的好運感到高興。一個人若立志修行慈悲心,真誠關懷他人的平安喜樂,也會替他人的好運感到高興,因為你會樂見他終於得到想要的東西。」

達賴喇嘛講的是佛教「mudita」的觀念,一般譯為「喜」,意思是富有同情心的喜悅,據說是對治嫉妒的解藥。「喜」在佛教觀念中極為重要,為四無量心之一,其他三者分別是「慈」、「悲」與「捨」,四無量心是人必須一輩子修養的品行。

「喜」的基礎在於認同人是互相依賴的,就像烏班圖精神。大主教說,在非洲鄉村,大家打招呼問的是:「我們好嗎?」具有這種認知的話,別人的成就或快樂,看來就和我們自己的沒有兩樣。大主教時常驚嘆人類具備的才能和超凡之美。他會對群眾說:「看看你們,多美啊。」只可惜,我們大多數人只想把其他人裁切成順眼的樣子,卻又把自己看得軟弱又渺小。倘若記住人是互相依賴的話,就會發現我們其實如此龐大,如此有力。

達賴與屠圖主教1

Photo Credit: Tenzin Choejor

「人該怎麼培養喜心呢?」我問達賴喇嘛。

「首先,我們要承認彼此有相通的人性。身為人類,這些人是我們的手足同胞,我們同樣有權利也同樣渴望擁有快樂的人生。這不是什麼高深的修為,只是尋常的道理。我們同是社會的一分子,同是人類的一員。全體人類快樂,我們就會快樂。全體人類和平,每個人的生活也會和平。就好比家庭氣氛和樂,你的日子也比較好過。」

「假如我們懷抱強烈的『人我』之分,那就很難修養喜心。一定要養成『我們』的意識。只要能培養出人性相同、一體的觀念,自然而然會希望他人也能離苦得樂。追求快樂是一種本能,人皆有之。說起來這依然只是一種為他人幸福著想的心態。」「當然,嫉妒不是美德,」大主教說,語氣依舊小心,怕我們在追求自我成長時,不小心變成自我苛求。「但我還是希望,我們不會讓任何人對自然浮現的情緒感到罪惡,至少一開始沒必要。嫉妒會不會出現,對此我們能做的事不多,但出現之後,我們可以對抗它。」

「這跟身體疾病一樣,」達賴喇嘛堅持:「預防勝於治療。但要是已經生病了,沒錯,那除了吃藥也沒其他辦法。同樣道理,一個人一旦萌生強烈的負面情緒,像是憤怒或嫉妒,到時候就會很難應付。所以最好還是透過修行鍛鍊心智,才能學會從根本防止負面情緒萌發。舉個例子,憤怒主要的來源是沮喪和不滿。當憤怒的情緒徹底爆發,即使設法靠經驗和知識來降溫,還是會發現很難平息怒火。到了那種時候,情緒就如洪水一般,進入雨季再想阻擋洪水,為時已晚。我們必須在春天就及早防範,研究引發洪水的原因,興建堤壩預防洪災。」

「同樣道理,我們的心靈健康也一樣,愈早練習預防措施,愈容易也愈有效。」

「醫生總是建議我們放輕鬆。放輕鬆指的就是心境沉著平靜。不要太激動,那會打亂你放鬆,太多罣礙也會破壞心靈祥和。」達賴喇嘛重新回到羨慕和嫉妒的話題,說道:「你可能有一個漂亮的家,有乾淨的浴室、舒服的浴缸,放著輕柔的音樂。但若心中充滿憤怒、充滿嫉妒、很多事放不下,你還是永遠無法放鬆。相反地,即使只是坐在一塊大石頭上,身旁空無一物,只要心如止水,一樣輕鬆自在。」

達賴喇嘛與屠圖大主教的智慧對談:澆熄嫉妒的三帖強效藥方 - The News Lens 關鍵評論網 http://tinyurl.com/y2yzngqf

-----------------------------------

南非反種族隔離鬥士、1984年諾貝爾和平獎得主、84歲的屠圖大主教的女兒姆佛,因為與同性結婚而被迫放棄牧師神職,不再主持聖餐、婚禮、喪禮與受洗禮。

屠圖主教女兒與女性結婚 被迫放棄神職 - 國際 - 中央社 http://tinyurl.com/y6z9rzym

姆佛(Mpho Tuitu-van Furth)與妻子馬賽琳(Marceline Tutu-van Furth)都各自離過婚、生育過小孩,於去年12月在荷蘭登記結婚,且於本月初在開普敦舉辦婚禮。父親屠圖大主教(Desmond Tutu)與母親都出席婚禮,給予祝福。

南非媒體「時報即時消息」(Times LIVE)今天引述姆佛報導,贊成同性婚姻的屠圖大主教對於女兒被免除神職一事感到悲哀,但不驚訝。

她說:「南非教會教規規定,婚姻只限於1個男人與1個女人之間。我結婚後,主教通知我必須吊銷我的執照。我寧可自動繳回,也不願意他從我這兒拿走。」

馬賽琳是1名專門研究兒童感染學教授,研究中心總部設在荷蘭的阿姆斯特丹。

姆佛進一步表示,她與馬賽琳之間有許多不同,對某些事情也意見分歧。此外她是黑人而馬賽琳是白人,但這並不影響兩人的感情。

屠圖主教女兒與女性結婚 被迫放棄神職 - 國際 - 中央社 http://tinyurl.com/y6z9rzym

南非於2006年立法將同性婚姻合法化。1050524

-------------------

屠圖大主教之女與同志伴侶結婚

2016年2月24日

FacebookTwittergoogle_plusPinterestLine

【王淳一編譯】南非開普敦聖公會前任大主教戴斯蒙.屠圖(Desmond Tutu),在跨年日出席女兒莫芙.屠圖(Mpho Tutu)與同志伴侶馬塞琳.弗思(Marceline Furth)在荷蘭小鎮赫斯特海(Oegstgeest)的結婚儀式。

馬塞琳.弗思是荷蘭阿姆斯特丹自由大學(Vrije University)小兒傳染病學的教授;莫芙.屠圖則是聖公會女牧師,曾與美國記者約瑟夫.波利斯有過一段婚姻,育有兩女,目前擔任「戴斯蒙.屠圖與莉雅.屠圖遺產基金會」(Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation)執行長。

莫芙經常與父親合作寫書;兩人合著的《為善而造》(Made for Goodness),於2012年榮獲「諾提勒斯書獎」(Nautilus Book Award)。

屠圖是南非聖公會首位非裔大主教,也是南非廢除種族隔離政策的幕後功臣。他的卓越貢獻為他贏得1984年的諾貝爾和平獎,2009年獲得美國公民最高榮譽的「總統自由勳章」,2013年獲頒宗教界諾貝爾獎「坦普頓獎」(Templeton Prize)。近年來,屠圖在全球為自由與公義坦率發言,也為同性戀、雙性及跨性別人士辯護。2013年,他曾經在開普敦公開說:「我不會敬拜一位恐同(同志)的神,這是我的真心感受……我拒絕進入恐同的天國。」

莫芙與馬塞琳在荷蘭結婚後,預計5月在南非開普敦舉行婚禮。荷蘭於2001年成為第一個允許同性結婚的國家,南非則在2006年成為第5個允許同性結婚的國家。(資料來源:enca.com, nairobinews.nation.co.ke, BBC, Wiki)

-----------------------

(中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡24日專電)南非反種族隔離鬥士、1984年諾貝爾和平獎得主、84歲的屠圖大主教的女兒姆佛,因為與同性結婚而被迫放棄牧師神職,不再主持聖餐、婚禮、喪禮與受洗禮。

姆佛(Mpho Tuitu-van Furth)與妻子馬賽琳(Marceline Tutu-van Furth)都各自離過婚、生育過小孩,於去年12月在荷蘭登記結婚,且於本月初在開普敦舉辦婚禮。父親屠圖大主教(Desmond Tutu)與母親都出席婚禮,給予祝福。

南非媒體「時報即時消息」(Times LIVE)今天引述姆佛報導,贊成同性婚姻的屠圖大主教對於女兒被免除神職一事感到悲哀,但不驚訝。

她說:「南非教會教規規定,婚姻只限於1個男人與1個女人之間。我結婚後,主教通知我必須吊銷我的執照。我寧可自動繳回,也不願意他從我這兒拿走。」

馬賽琳是1名專門研究兒童感染學教授,研究中心總部設在荷蘭的阿姆斯特丹。

姆佛進一步表示,她與馬賽琳之間有許多不同,對某些事情也意見分歧。此外她是黑人而馬賽琳是白人,但這並不影響兩人的感情。

--------------------------------------

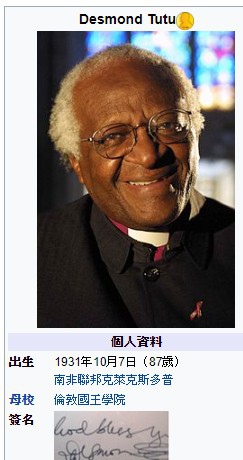

戴斯蒙·屠圖(英語:Desmond Mpilo Tutu,又譯塗德民,1931年10月7日-),南非開普敦的聖公會前任大主教,也是南非聖公會首位非裔大主教,被稱為人權運動者的神學家。他亦是1984年諾貝爾和平獎得獎者。他自1980年代開始致力於廢除種族隔離政策。並在1995年開始領導「真相與和解委員會」促成南非的轉型正義而聞名於世。

屠圖自1985年到1986年出任約翰尼斯堡主教,之後從1986年至1995年間出任開普敦大主教。這兩項職務,屠圖都是首位出任的黑人。他以黑人神學與非洲神學的融合為目標,政治上自認是社會主義者。

出生於克萊克斯多普的一個貧窮家庭,是科薩人和茨瓦納人的混血。屠圖在年幼時於南非各地搬來搬去。進入成年後,他受教師的培訓並與Nomalizo Leah Tutu結婚,並育有幾個孩子。1960年,他被任命為聖公會牧師,並於1962年移居英國,在倫敦國王學院學習神學。1966年,他回到南非,在聯邦神學院(Federal Theological Seminary of Southern Africa)任教,然後在波札那大學、賴索托大學和史瓦濟蘭聯合大學任教。1972年,他成為神學教育基金的非洲主任,這是位於倫敦的職位,但必須定期前往非洲。1975年回到南非,他先是擔任約翰尼斯堡聖瑪麗大教堂的院長,然後擔任賴索托主教,在反對南非種族隔離和白人少數統治的種族隔離制度方面發揮了積極作用。從1978年到1985年,他擔任南非教會理事會秘書長,逐漸成為南非最主要的反種族隔離積極分子之一。他雖然警告國民黨政府種族隔離會導致種族暴力,但作為一名活動家,他強調非暴力抵抗和引進外國經濟壓力來改變種族隔離政策。

1985年,他成為約翰內斯堡主教,並且在1986年成為開普敦大主教,這是南非聖公會等級中最高級的職位。在這一職位上,他強調了建立共識的領導模式,並監督引入女司鐸的工作。另外在1986年,他成為全非洲教會會議(All Africa Conference of Churches)的主席,進一步在非洲大陸考察。在戴克拉克總統在1990年從監獄釋放了反種族隔離活動家納爾遜·曼德拉後,雙方就種族隔離的解散達成協議。屠圖在談判中扮演著黑人派系之間的調解人的角色。在1994年的大選產生由曼德拉領導的聯合政府之後,後者選擇屠圖擔任真相與和解委員會主席,調查過去與反種族隔離團體進行的侵犯人權行為。自種族隔離制度瓦解以後,屠圖一直在為同性戀權利進行宣傳,並且在廣泛的主題上發表意見,其中包括以巴衝突、對伊拉克戰爭的反對,以及對南非總統塔博·姆貝基和雅各布·祖馬的批評。2010年,他從公職退休。

屠圖在1970年代成為知名人士時出現了對他兩極化的觀點。種族隔離的倡導者鄙視他,許多白人自由主義者認為他太激進了,共產主義者則批評了他的反共立場。他在大多數黑人中廣受歡迎,並因其反種族隔離運動而受到國際讚譽,獲得一系列獎項,包括諾貝爾和平獎。他還編了幾本他的演講和評論的書。

童年:1931–1950

戴斯蒙·屠圖於1931年10月7日出生於在南非西北部的城市克萊克斯多普。[1]他的母親Allen Dorothea Mavoertsek Mathlare出生在Boksburg的一個札那人家庭。[2]他的父親Zachariah Zelilo Tutu來自科薩人的分支anaMfengu,並在東開普省的巴特沃斯長大。[3] 這對夫婦在家都用科薩語交談。[4]Zachariah在Lovedale學院接受小學教師訓練後,在Boksburg任職,在那娶了他的妻子。[5] 1920年代後期,他在克萊克斯多普找到了一份工作; 在Afrikaaner建立的城市,他和他的妻子居住在黑人的住宅區。它成立於1907年,當時被稱為「原住民場所(native location)」,雖然後來改名為Makoetend。[6] 當地有個多元化的社區;雖然大多數是札那人,但它也安置了科薩人,巴索托族和一些印度貿易商。[7]Zachariah曾擔任衛理公會小學的校長,他的家庭住在校長家裡,這是一個衛理公會教會院子裡的一個小泥磚建築。[8]

Church of Christ the King

Sophiatown英國聖公會基督國王教堂,屠圖在此於牧師Trevor Huddlestone底下服務

屠圖家境貧窮;[9] 屠圖後來形容他的家庭「我們雖然不富裕,但我們也沒有貧困。」[10]屠圖有一個姐姐希薇亞(Sylvia),他稱她為「Mpilo」(生活),他父方祖母給他的一個名字。[11]家裡的其他人稱他為「男孩」(Boy)。[12] 屠圖是他父母的次子,他們的頭胎男孩Sipho在嬰兒時期死亡。[12]屠圖從出生開始就體弱多病,[13] 脊髓灰質炎使他右手萎縮,[12]另一次是他因嚴重燒傷住院治療。[14]屠圖喜歡他的父親,與他關係密切。雖然對他父親的酗酒和酒後毆打妻子感到憤怒。[15] 他的家庭最初是衛理公會派,屠圖於1932年6月受洗入衛理公會。[16]他們隨後改變了教派,首先是非洲衛理公會,然後是英國聖公會。[16]

1936年,全家搬到了Tshing,在那裡Zachariah援用衛理公會學校的原則:他們住在學校的一個小屋裡。[14]在那裡屠圖開始他的初等教育,並與其他小孩踢足球,[10]並且為聖弗朗西斯聖公會教堂服務。[17]他培養了對閱讀的熱愛,尤其是享受漫畫書和歐洲童話故事。[18]在這裡,他還學習了該地區的主要語言南非荷蘭語。[18] 他的父母在Tshing有一個第三個兒子Tamsanqa,他也在嬰兒時期死亡。[10] 1941年前後,屠圖的母親搬到維瓦特斯蘭,在約翰尼斯堡西部盲人學院Ezenzeleni當廚師。屠圖隨她進入城市,首先與Roodepoort的阿姨生活在一起,然後他們在鄉鎮中獲得自己的房子。[19] 在約翰內斯堡,他參加了衛理公會小學,然後轉到 St Agnes Mission中的瑞典寄宿學校(SBS)。[20]幾個月後,他和父親一起搬到了川斯瓦東部的埃爾默羅。[21]六個月後,兩人回到了Roodepoort West的家中,在那裡屠圖恢復了他在SBS的學習。[21]他追求自己對基督教的興趣,12歲時在Roodepoort的聖瑪麗教堂接受了堅信禮。[22]

屠圖並未通過在他小學考試的算術部分,但儘管如此,他的父親在1945年讓他進入約翰尼斯堡班圖高中,在那裡他學業上表現出色。[23]在那裡,他加入了學校的橄欖球隊,終生熱愛這項運動。[24] 在學校之外,他賣橘子和當白人高爾夫球手的球童賺錢。[25] 為了避免每天乘坐火車上學的費用,他曾短暫居住在約翰尼斯堡附近,之後隨著父母在搬回Munsieville。[26]他回到約翰尼斯堡搬進了一座宿舍,這個宿舍是在Sophiatown英國聖公會基督國王教堂周圍的一部分。[27] 他受到牧師Trevor Huddleston的影響,為教會服務。[28] 1947年,屠圖感染結核病,並在Rietfontein住院18個月,在此期間他花費大量時間閱讀。[29]在醫院裡,他經歷了一次割禮,表示他過渡到成年。[30]他在1949年重返學校,並於1950年末參加了全國考試,獲得了二等獎。[31]

學院和教學事業:1951-1955

要成為一名醫生,屠圖必須確保進入金山大學。然而,他的父母付不起學費。[31]所以他轉向教師,曲得政府於1951年在比勒陀利亞班圖師範學院(Pretoria Bantu Normal College)開設課程的獎學金,這是一所教師培訓機構。[32] 在那裡,他擔任學生代表委員會(the Student Representative Councillor)的會計,幫助組織文學與戲劇協會( Literacy and Dramatic Society),並主持文化和辯論協會(the Cultural and Debating Society)兩年。[33]在一次當地的辯論會中他生平首次見到了律師和未來的總統納爾遜·曼德拉 ,後者並不記得這次會議,而直到1990年兩人才再次見面。[34]在大學期間,他獲得了他的川斯瓦省班圖教師文憑,從活動家Robert Sobukwe那裡獲得關於考試的建議。[35]他還接受了南非大學(UNISA)提供的五門函授課程,和未來的辛巴威領導人羅伯·穆加比一樣在同一班級畢業。[36]

1954年,屠圖開始在Madibane中學教英語; 第二年,他轉到Krugersdorp中學,他在那裡教英語和歷史。[37]他開始對他姊姊Gloria的朋友Nomalizo Leah Shenxane求愛,對方正在學習成為一名小學教師。[38]他們於1955年6月在克魯格斯多普土著專員法院(Krugersdorp Native Commissioner's Court)合法結婚 ,然後在瑪麗女王使徒教堂(Church of Mary Queen of Apostles)接受了羅馬天主教婚禮。雖然屠圖是新教徒,但由於Leah的羅馬天主教信仰,屠圖同意舉行天主教婚禮。[39] 這對新婚夫婦最初住在屠圖的父母家中的一個房間裡,六個月後才租住自己的房子。[40] 他們的第一個孩子Trevor出生於1956年4月,[41] 他們的第一個女兒Thandeka在16個月後出現。[42] 這對夫婦任職於聖保羅教堂(St Paul's Church),屠圖自願擔任主日學校教師、唱詩班指揮助理(assistant choirmaster)、教會委員(church councillor)、布道者(lay preacher)和副執事(sub-deacon),[42]而在教堂外他還自願擔任當地球隊的足球管理員。[40]

加入神職人員:1956-1966

屠圖第一次服務白人群眾的的St Alban殉教者教會(the Church of St Alban the Martyr), 屠圖與他的家人住在助理牧師(curate)的公寓(flat)

1953年,極右派的國民黨政府推出了班圖教育法,作為進一步推行種族隔離事業的手段。屠圖和他的妻子都不喜歡這些改革,並決定離開教學界。[43]隨著Huddleston的支持,屠圖離開教學專業成為英國國教的牧師。[44]1956年1月,他申請加入Ordinands Guild,但因債務而被拒絕,這些錢由富有的實業家和慈善家哈利·歐本海默付清。[45] 屠圖被位於約翰尼斯堡Rosettenville的聖彼得神學院錄取,這是由聖公會管理的Community of the Resurrection.[46] 學院是住宅,屠圖住在那裡。而他的妻子在Sekhukhuneland開始做護士培訓,他的孩子和他的父母住在Munsieville。[47]1960年8月,他的妻子生下了另一個女兒娜歐蜜(Naomi)。[48]

在大學裡,屠圖學習了聖經、聖公會教義、教會歷史和基督教倫理。[49]該校的校長Godfrey Pawson寫道,屠圖「有非凡的知識和智慧,非常勤勞。 同時,他表現出不傲慢,合群和受歡迎……他有明顯的領導能力」。[50] 他因為討論基督教和伊斯蘭教而贏得了大主教的年度論文獎。[51] 在他大學期間,南非反種族隔離激進主義的激化加劇,同時政府對這一異議的打擊日益增加。1960年3月發生的沙佩維爾大屠殺造成數百人死傷。[52] 屠圖和他的其他學員沒有動員起來支持反種族隔離運動,他後來指出「我們在某些方面是一個非政治性的群體」。[53]

1960年12月,愛德華·佩吉特在約翰尼斯堡聖瑪麗大教堂指定屠圖為聖公會牧師。[54]隨後,屠圖被任命為聖奧爾班教區(St Alban's Parish)Benoni的助理牧師(assistant curate), 與他的妻子和孩子們團聚。他們住在一個改裝過的車庫裡。[54] 他每個月賺72.50南非鍰,這是他白人同行的三分之二。[55]1962年,屠圖被轉移到Thokoza的聖菲利普教堂(Philip's Church),他被安排在會眾的管理下,並培養了對牧靈事工的熱情。[56]在南非白人主導的聖公會中的許多人認為需要更多的土著非洲人擔任教會權威。為了解決這一點,Aelfred Stubbs提議屠圖在英國倫敦國王學院受神學教師的訓練。[57] 從國際傳教士協會(International Missionary Council)的神學教育基金(Theological Education Fund;TEF)獲得資金,[58]並且政府同意讓屠圖斯移居英國。[59]

在國王學院的神學系,屠圖在Dennis Nineham、Christopher Evans、Sydney Evans、Geoffrey Parrinden、Eric Mascall等神學家之下學習。[60]在倫敦,屠圖在經歷了沒有種族隔離和南非法律的生活之下感到解放,[61] 他後來指出,「英國有種族歧視,但我們沒有接觸到它」。[62]屠圖全家搬到格德斯綠地的St Alban殉教者教會(the Church of St Alban the Martyr)後面的助理牧師(curate)的公寓(flat)裡,屠圖以協助周日禮拜的條件換取免租金,這是他第一次服務白人會眾。[63]在公寓居住時期,屠圖的一個女兒Mpho Andrea於1963年出生。[64]屠圖在學術上取得了成功,他的指導導師建議他轉換為榮譽文憑,這也導致他為了榮譽文憑的必要研究希伯來語。[65]

在他的學士學位結束時,他決定繼續攻讀碩士學位,以獲得TEF資助。[66] 他從1965年10月到1966年9月學習碩士學位,完成了他關於西非伊斯蘭教的學位論文。[67]在此期間,家人從格德斯綠地搬到薩里郡的Bletchingley,在那屠圖擔任聖瑪麗教堂的助理牧師(assistant curate)。[68]在村裡,他鼓勵他的英國聖公會教友與當地的羅馬天主教以及衛理公會之間的合作。[69]屠圖在倫敦的時期使他放棄了對白人和種族自卑感的痛苦,他克服了對白人順從的習慣

留言列表

留言列表