姜太公後裔-齊姓/齊邦媛+導演齊怡+齊淑英花蓮 參選縣長-前慈大副教授齊淑英-1994年辭去慈濟醫學院神經科學副教授職位,全力投入環保運動-美國密西根大學生理、顏面病理雙碩士學位、加州大學神經科學博士學位,並在美國史丹福大學神經科擔任博士後研究員,在國外深造13年 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/qrP3HH

台灣現當代作家研究資料彙編/詹冰、高陽、子敏、齊邦媛、趙滋蕃、蕭白、彭歌、杜潘芳格、錦連、蓉子、向明、張默、於梨華、葉笛、葉維廉、東方白16位台灣文學重要作家 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/ZEk82V

姜太公後裔-齊邦媛-台大教授、臺灣作家、中國文學學者,生於中國大陸遼寧省-齊邦媛被部分學者譽為臺灣文學之母-齊邦媛之夫羅裕昌被譽為臺灣鐵路電氣化之父/姜太公族裔 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 :: http://tinyurl.com/y4onwmd3

姜太公後裔-齊姓/齊邦媛+導演齊怡+齊淑英花蓮 參選縣長-前慈大副教授齊淑英-1994年辭去慈濟醫學院神經科學副教授職位,全力投入環保運動-美國密西根大學生理、顏面病理雙碩士學位、加州大學神經科學博士學位,並在美國史丹福大學神經科擔任博士後研究員,在國外深造13年 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 :: http://tinyurl.com/y3cnzbg6

齊白石《山水12條屏》/全球估價最高的中國藝術品齊白石《山水12條屏》42.86億元台幣 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 :: http://tinyurl.com/y3bltxz7

姜太公後裔-齊姓/齊白石(1864-1957)齊慧娟-篆書五言聯-興家必勤儉,高壽宜子孫。 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 :: http://tinyurl.com/y276pxkt

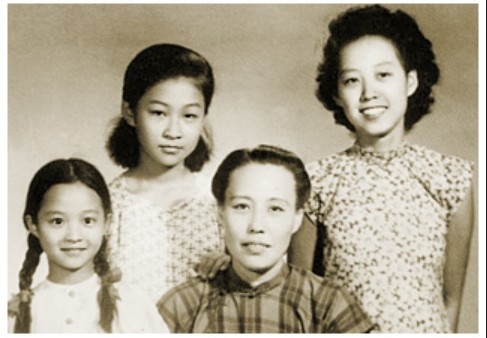

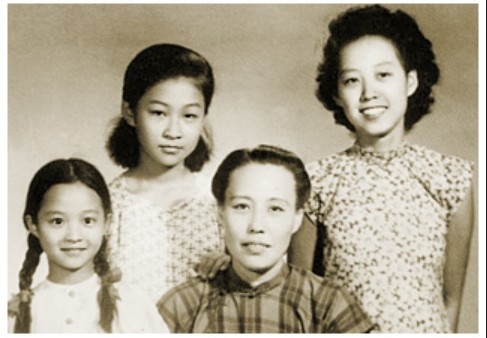

一九四七年,大學剛畢業時的齊邦媛〈右一〉,與母親〈中坐者〉、大妹寧媛、小妹星媛。

齊邦媛《巨流河》-遇見時代故事 - https://goo.gl/atb8s8

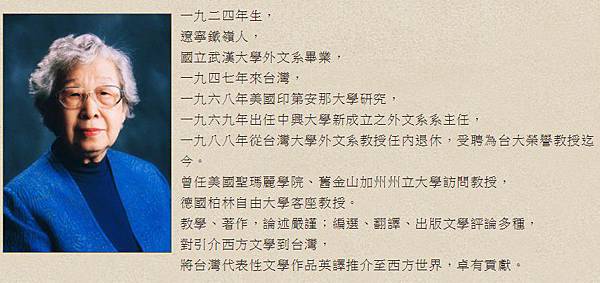

齊邦媛(1924年2月19日-)是臺灣作家、中國文學學者,生於中國大陸遼寧省鐵嶺縣,專長為中國文學、英國文學和美國文學。齊邦媛被部分學者譽為臺灣文學之母。1947年畢業於國立武漢大學外文系,國立中興大學、國立臺灣大學榮譽博士。齊邦媛之夫羅裕昌被譽為臺灣鐵路電氣化之父。

家世背景

1925年,父親齊世英自德國留學歸國,而後參加郭松齡倒戈反張作霖之役失敗,開始流亡。 1930年,隨母親離開故鄉-東北,到南京與父親團圓。 1934年,因肺病被送往北京的「西山療養院」治療,一年後回到南京。

生平

1924年元宵節,齊邦媛出生於中華民國遼寧省鐵嶺縣。1925年,父親齊世英自德國留學歸國,而後參加郭松齡倒戈反張作霖之役失敗,開始流亡。1930年,隨母親離開故鄉-東北,到南京與父親團圓。1934年,因肺病被送往北京的「西山療養院」治療,一年後回到南京。

1937年,「七七事變」,八年對日抗戰開始,齊家隨著東北中山中學的師生,一路由南京,經蕪湖、漢口、湘鄉、桂林、懷遠,逃難至四川重慶。齊邦媛就讀重慶南開中學。

1943年,考入位於四川樂山的武漢大學哲學系,一年後轉入外文系。師承朱光潛、吳宓,曾上過戴鎦齡、田德望、繆朗山等先生的課。

1947年,大學畢業。經馬廷英介紹,渡海至臺灣,受聘為國立臺灣大學外文系助教。歷經饒餘威、王國華、英千里3位主任,錢歌川、丁燮林、沈剛伯3位文學院院長,陸志鴻、莊長恭、傅斯年3位校長。

1948年,與羅裕昌於武大校友會相遇相戀,10月返回上海由父母主持,在新天安堂基督教會結婚。婚後回台。1950年,隨夫遷往臺中,一住17年,之後陸續生下3子。1953年,至臺中一中教高中英文,至1958年。

1956年,考取美國國務院傅爾布萊特計畫(Fulbright Exchange Teachers' Program)獎助,到美國進修、訪問。1958年,至台灣省立農學院(現為中興大學)任講師,教大一英文。1959年,兼任當時位於臺中縣霧峰鄉的故宮博物院英文秘書,至1965年。

1961年,至靜宜女子文理學院(現為靜宜大學),教美國文學。1967年,隨夫調差,遷往台北。第二次考取Fulbright Exchange Fellowship赴美,先到位於印第安納州的聖瑪麗學院教授中國文學,到了1968年初,至印地安那大學進修比較文學。

1969年,返台創辦國立中興大學外文系,出任新成立的外文系系主任,歷時3年半。1970年,開始在臺大外文系兼任教授,講授文學院高級英文課程。

1972年,出任國立編譯館人文社會組主任,推動英譯《中國現代文學選集》(An Anthology of Contemporary Chinese Literature),該書選錄1949年~1974年,在台灣出版的現代詩、散文及短篇小說,1975年,由西雅圖華盛頓大學出版。而後兼任教科書組主任,推動國民中學的國文教科書改革,剔除政治色彩濃厚的文章,加入當代的台灣文學作品,如黃春明的小說《魚》。亦負責編簒西方文化經典及「現代化叢書」。

1977年,臺大外文系專任,講授英國文學史、高級英文、翻譯等課。在臺大文學院研究所講授「高級英文」課程期間,黃俊傑、陳萬益、呂興昌、陳芳明、杜正勝、林瑞明等都是她的學生。1978年,參加中華民國筆會(Taipei Chinese Center, International P.E.N.)。赴瑞典參加國際筆會年會(International PEN)。

1982年,至美國舊金山州立大學講授一學期臺灣的「中國現代文學」。至紐約聖約翰大學(St. John's University)參加中國現代文學研討會,首次遇到來自大陸的中國作家。1985年,至德國柏林自由大學(Freie Universität Berlin)任客座教授,講授臺灣文學。赴英國牛津大學參加國際文化研討會。回台後遭逢車禍,重傷,調養一年。

1988年,自臺大外文系退休。次年臺大頒贈名譽教授位。1992年,接《中華民國筆會季刊》(THE TAIPEI CHINESS PEN)主編,將台灣當代文學英譯推介到國際,為台灣文學在國際上發聲,至1999年。1993年,齊邦媛得到中國文藝協會頒發的中國文藝獎章榮譽獎章的散文創作獎。

1996年,參與哥倫比亞大學出版社的《台灣現代華語文學》(Modern Chinese Literature from Taiwan)英譯計畫,此計畫出版了王禎和的《玫瑰玫瑰我愛你》、鄭清文的《三腳馬》、朱天文的《荒人手記》、李喬的《寒夜》、黃春明的《蘋果的滋味》等人的作品,至2009年已出書30本。

1998年,公開呼籲「國家文學館」必須獨自設館,給文學一個「家」,引起媒體與政府的關注。2003年,「國家台灣文學館」正式於台南成立。1999年,赴北京參加南開中學四三班的同學聚會。

2001年,「九一八」紀念七十週年回故鄉瀋陽,兄妹四人參加東北中山中學「齊世英紀念圖書館」揭幕典禮。

2005年,於八十幾歲高齡,開始撰寫回憶錄《巨流河》,歷時4年,《巨流河》終於在2009年7月出版。

2009年,多年來致力於中書西譯,將台灣文學推向世界文壇,貢獻卓著,獲頒第五屆總統文化獎。

2010年,《巨流河》獲得第34屆金鼎獎圖書類非文學獎。

2009年,中興大學90年校慶,興大頒贈齊邦媛教授名譽文學博士學位。

2010年,佛光大學頒贈榮譽文學博士學位。

2011年,臺灣大學83周年校慶,臺大頒贈榮譽文學博士學位。

2014年,獲得行政院文化獎。

2015年11月12日,獲馬英九總統頒一等景星勳章[1][2]。

澆灌與耕耘文學園地

著作有編選、翻譯、文學評論、散文等多種,致力引介英美文學到台灣,並將中國文學英譯推介到西方世界,被譽為中國文學的知音。

齊邦媛主編《中華民國筆會季刊》(THE TAIPEI CHINESE PEN),及參與《台灣現代華語文學》(Modern Chinese Literature from Taiwan)英譯計畫,推動英譯吳濁流、王禎和、黃春明、李喬、鄭清文、朱天文、平路等台灣代表性作家的文學作品,提高台灣文學在國際間的能見度。

在中華民國國立編譯館工作期間,推動國民中學的國文教科書改革,剔除政治色彩濃厚的文章,加入楊逵、黃春明、楊喚等台灣現代文學作家的作品;同時亦負責推動西方文化經典及「現代化叢書」的翻譯工作,如馬克吐溫小說集、《柏拉圖理想國》、《模擬:西洋文學中現實的呈現》等作品。

作品

回憶錄

一生中的一天。

《巨流河》天下文化出版 2009年

散文

《一生中的一天》爾雅出版社 2004年

評論

《千年之淚》爾雅出版社 1990年

《霧漸漸散的時候》(臺灣文學五十年)九歌出版社 1998年

主編

《中國現代文學(台灣)選集》英文版 西雅圖華盛頓大學出版社 1975年

《中國現代文學選集》中文版(小說卷、散文卷、新詩卷,共3冊)爾雅出版社 1983/1984年

《源流》德文版(與殷張蘭熙合編)在德國慕尼黑出版 1986年

《中華現代文學大系:台灣一九七0年至一九八九年》小說卷1~5冊 九歌出版社 1989年

《中英對照讀台灣小說》(Taiwan literature in Chinese and English)天下文化出版社 1999年

《二十世紀後半葉的中文文學》英文版論文集(與王德威合編)印第安納大學出版社 2000年

《最後的黃埔:老兵與離散的故事》(與王德威合編)麥田出版社 2004年

《吳魯芹散文選》洪範書店 2006年

演講DVD

《我對台灣文學與台灣文學研究的看法》,國立臺灣大學出版中心 2006年

翻譯

《城南舊事》英譯 林海音原著,殷張蘭熙、齊邦媛翻譯 香港中文大學出版 1992年

家庭

父為齊世英,母為裴毓貞,排行家中老二,上有兄長齊振一,下有兩個妹妹齊甯媛及齊星媛。其父齊世英(1899-1987)曾留學日本和德國,創辦東北中山中學及《時與潮》雜誌,行憲後當選東北的立法委員。來台後,1954年遭國民黨以反對黨部提案為由開除黨籍。齊世英支持並參與黨外活動,1960年,與雷震、高玉樹、夏濤聲、李萬居、許世賢、郭雨新共同籌組新的反對黨「中國民主黨」。

夫為羅裕昌,1945年武漢大學電機系畢業,抗戰勝利後來台,任職於台灣鐵路管理局近40年,1950年代開始,統籌建立台鐵的中央行車控制系統(CTC,Central Traffic Control)自動化號誌工程,原先台灣火車進出車站,需靠著站員揮動紅綠旗完全以人工控制。1966年開始,參與國家十大建設,是鐵路電氣化計畫的工程負責人,將原先燒煤冒煙的火車,改成利用電力運行,1979年,鐵路電氣化工程完成通車,獲頒五等景星勳章。2012年9月20日逝世,享年93歲。[3]

【轉載】由《巨流河》而《過去的大學》

攬月聽風2013-01-03 12:40

張大飛是回憶,不是初戀

讀過《巨流河》的人都會記得貫穿全書始終的滿族人“張大飛”,這個東北少年的父親原是瀋陽縣警察局局長,被日本人在廣場上澆油漆燒死,一家八口因此逃亡離散。張大飛放棄學業報考空軍,成為一名飛虎隊員,“生命中,從此沒有眼淚,只有戰鬥,只有保衛國家”。在整整七年的時間裡,張大飛都與少女齊邦媛保持通信,直到二十六歲戰死,還託人將一包齊邦媛寫的信交回。2000年,齊邦媛再訪南京,到了紫金山的航空烈士公墓,在石碑群中找到了刻有張大飛名字和生卒日期的紀念碑。

查看大圖

張大飛的照片如今可以在網絡上找到,這段亦兄妹亦戀人的朦朧感情在書中蕩氣迴腸,令許多讀者動容,以至於不少記者都追問齊邦媛:“這是你的初戀嗎? ”就連正在籌拍電影《飛虎隊》的導演吳宇森也被這段故事打動,曾公開表示“看了非常感動,但我沒有取得版權,不能納入片中”。但齊邦媛說希望自己有生之年都不要看到“這部電影”的誕生,因為很怕電影的刻板處理會讓純文學中人物的“純真”簡單化,是一種褻瀆。

齊邦媛說張大飛的生與死對這本書有很強烈的象徵意義,她想通過一個這樣的人來描寫那個年代一批人的心路歷程。“張大飛的一生,在我心中,如同一朵曇花,在最黑暗的夜裡綻放,迅速闔上,落地。那般燦爛潔淨,那般無以言說的高貴。

”一九四七年大學畢業與幼妹齊星媛合照

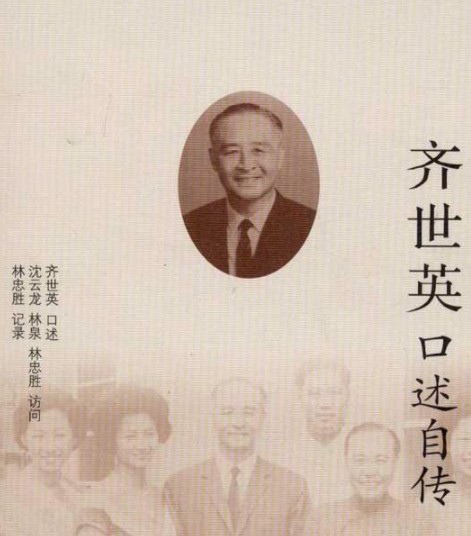

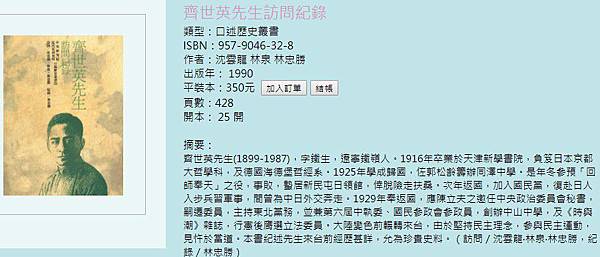

齊世英

維基百科,自由的百科全書

齊世英(1899年-1987年8月8日),中華民國政治人物,原籍遼寧鐵嶺。

生平

早年留學日本和德國。東京第一高等學校預科、金澤第四高等學校(現在金澤大學)卒業,海德堡大學肄業,工作以後還再到日本學軍事一段時間。1925年冬天,參與郭松齡倒戈奉系的軍事行動,失敗後躲進日本駐新民領事館接受庇護,後在日本駐瀋陽總領事吉田茂的幫助下取道朝鮮、日本返回天津,並於1926年在上海加入中國國民黨。九一八事變發生後,東北淪陷,齊世英秘密轉道神戶、海參崴、綏芬河到哈爾濱,聯絡徐箴、臧啟芳和周天放等地下工作人員,並到黑龍江臨時省會海倫與馬占山等會面。返回內地後,創辦東北協會,負責中央與東北地下抗日工作的聯繫及東北入關人員的安頓。[1]

創辦東北中山中學及《時與潮》雜誌,1947年行憲後於1948年1月當選遼寧省立法委員。

1949年到台灣,1954年在立法院反對台電漲價,遭國民黨以反對黨中央政策的理由開除黨籍。

後長期支持和參與黨外運動。

1960年,與雷震、高玉樹、夏濤聲、李萬居、許世賢、郭雨新共同籌組新的反對黨「中國民主黨」。

中國民主黨遭蔣介石以《自由中國》冤案鎮壓,雷震等入獄,他倖免,晚年與李敖相過從。

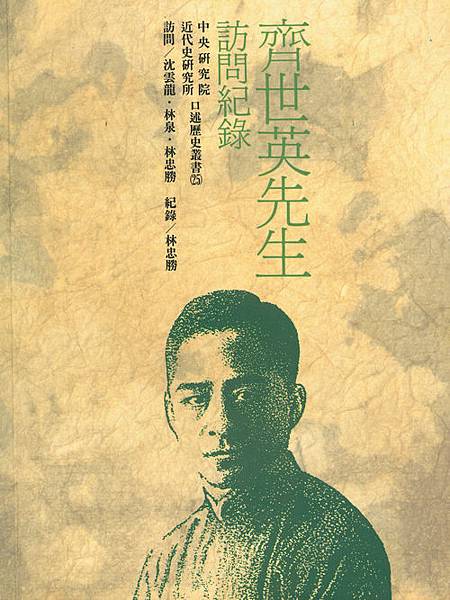

晚年接受中央研究院近代史研究所訪問,有《齊世英先生訪問記錄》一書出版。

長子齊振一(1921~2016)曾任記者及多家報社的總編輯、長女齊邦媛是知名文學家。

大事紀-齊邦媛紀事

年份 紀事

1924 元宵節生於遼寧省鐵嶺縣。父:齊世英(鐵生)母:裴毓貞(純一)。

1931 「九一八」事變。

1938 十一月底由父親帶往重慶,就讀南開中學。

1943 聯考入第二志願武漢大學哲學系,前往四川樂山,一年後轉入外文系,受教於朱光潛先生。

1947 大學畢業。九月得國立台灣大學聘任外文系助教,來台北。

1948 與羅裕昌於武大校友會相遇,十月返上海由父母主持,在新天安堂基督教會結婚。回台。

1953 台中一中任教高中英文。(至1958)

1958 至國立中興大學(原為省立農學院)任講師。

兼任故宮博物院英文秘書(1959-1965)。

1967 隨夫調差,遷回台北。第二次考取Fulbright Exchange Fellowship赴美任教於印第安納St.Mary-of the-Woods College教授中國現代文學。同時正式註冊進Indiana University進修比較文學。

1969 返台回中興大學,出任新成立之外文系系主任。

1970 開始在台大外文系兼任教授。講授文學院高級英文課程。

1977 台大外文系專任(講授英國文學史、高級英文、翻譯等課)。

1978 參加中華民國筆會。赴瑞典參加國際筆國年會(International PEN)。

1982

暑假至紐約St. John’s University開中國現代文學會議。

首次與大陸文學界同時出席。

1985

應聘為德國柏林自由大學客座教授,講授台灣文學(春季班)。

赴英國牛津大學參加中國現代文化會議。

回台後遭到人行道上車禍,重傷。

1988 由台大外文系退休。次年台大頒贈名譽教授位。

1989 主編《中華現代文學大系:台灣1970-1989》,小說卷一至五。台北:九歌。

1990 評論集《千年之淚》出版,台北:爾雅。

1992 接Chinese PEN Quarterly總編輯工作(至1999)。

林海音原著,殷張蘭熙、齊邦媛英譯《城南舊事》出版,香港:中文大學。

1999 四月赴北京與南開中學班友作五十年後首次重聚。

主編《中英對照讀台灣小說 Taiwan literature in Chinese and English》出版,台北,天下文化。

2000 齊邦媛、王德威主編英文版《二十世紀後半葉的中文文學》論文集出版,美國:印第安納大學。

2001 「九一八」紀念七十週年回故鄉瀋陽,兄妹四人向東北中山中學獻「齊世英紀念圖書館」。

2003 十月,鼓吹(催促)設立「國立文學館」於台南成立,經立法院改名為「國立台灣文學館」。

2009 記憶文學《巨流河》出版,台北:天下文化。

文壇名家的老師:筆會季刊提攜二十名家

齊邦媛任《筆會季刊》總編輯時間為1992~1999年,投入編譯工作數十年,台灣文學國際化的重要推手,讓當代作家乍見世界舞台,為台灣發聲!

王鼎鈞 《人,不能真正逃出故鄉》1993

平 路 《紅塵五注》1993

朱天心 《想我眷村的兄弟們》1992

宋澤萊 《等待燈籠花開時》1997

林文月 《從溫州街到溫州街》1992

阿 盛 《火車與稻田》1997

袁瓊瓊 《鞦韆》1994

張大春 《遼寧街116巷》1992

陳幸蕙 《人間咫尺千山路—春訪芭蕉上人》1996

陳芳明 《相逢有樂町》1994

琦 君 《桂花雨》1995

黃春明 《大餅》1998

楊 牧 《十一月的白芒花》1994

廖玉蕙 《一座安靜的城市》1999

劉克襄 《小鼯鼠的看法》1995

鄭清文 《三腳馬》1993

曉 風 《不朽的失眠》1995

鍾怡雯 《給時間的戰帖》1997

隱 地 《書是人生錦囊》1993

顏娟英 《唐三彩的表現世界》1993

齊邦媛:半真半幻,彷彿前半生回來

文 / 楊瑪利、王怡棻 攝影 / 2014-01-28

”一九四七年大學畢業與幼妹齊星媛合照

木頭壁櫃裡,一張張或泛黃、或簇新的照片,整齊、密實的排列。歷年來收到的信函、文件,被貼上時間,一絲不苟地收在透明檔案夾。

「我可是個受過正式訓練的讀書人,」2014年2月迎接90歲生日的齊邦媛,在台北家中接受《遠見》專訪,談到什麼事情,就會起身找資料佐證,一點也不馬虎。

回想10年前,80歲過後,齊邦媛決定開始寫《巨流河》,她坦言那是基於一股沒法逃避的使命感。同時還有人生的豁達,「我想80歲了,終於能做了斷,什麼都能說,沒什麼禁忌。」

書中從對日抗戰、到國民政府撤退來台,千千萬萬的中國人因為戰爭流離失所,有家歸不得。共產政權殘暴、不合人性的作為,讓已在八年抗戰後遍體鱗傷的中國,未能休息養生,反而更陷絕望悲慘。每思及此,脾氣好的齊邦媛,總是忍不住激動、憤怒。「我對人生的恩怨看得很淡,唯獨對這件事沒法看淡,」她語氣激動地說,「我覺得若我不寫,這樣一個人間悲劇就沒有人知道了。」

為了完成今生的使命,80歲後,她丟掉一生累積大部分的東西,搬入被她形容是「荒山」的長庚文化養生村,專事寫作,「想說那件事做完就再見,不過現在還活著就是,」她笑說。歷經四年慢火細燉,《巨流河》終於成書,出版至今邁入第五年。

其間,不只台灣銷售創佳績,大陸版、日文版也在2011年相繼付梓。海內外專家評論、媒體訪問邀約不斷,來自讀者的信函更如潮水般洶湧而來,時至今日仍源源不絕。

出版5年 700封紙本回應

根據粗略統計,關於《巨流河》的評論超過百篇,而單計貼了郵票寄給齊邦媛的紙本信函,更多達6、700封,網路上的相關討論更是難以計數。「這五年,是很精采的五年,」一頭整齊銀髮、總是溫和慈藹的齊邦媛笑著說,當初寫回憶錄是想給親朋好友看,從沒想過會引起這麼大的迴響。

在親筆寫信給她的信函中,最特別的是,有許多人補充了她書中的人、事、物。例如有100歲高齡的「最資深外交官」趙金鏞寫了七、八頁的信件給她,他當年是齊邦媛父親的學生。甚至,還有與書中人物張大飛一起受訓、同樣服役於飛虎隊的老同袍,寫了密密麻麻六、七張信紙給齊邦媛,詳詳細細分享他當年與張大飛一同抗戰、到張大飛去世的過程。

2013年11月,齊邦媛還跟這位飛虎隊故人餐敘,兩個90歲的人了!翻著兩人合照,她悠悠說著,「一切彷彿半真半幻,感覺好像前半生都回來了。」

《巨流河》的迴響,有如一圈圈的漣漪,由台灣擴大到太平洋的彼岸。中國讀者的友善反應尤其讓齊邦媛訝異。「對過去的檢討,你覺得寶貴的,他們(大陸)也覺得寶貴,這是很難得的,」齊邦媛輕啜一口茶、淡淡地笑說。

自從25萬字的《巨流河》出版後,齊邦媛人生產生了什麼變化?各界又有哪些錯綜複雜的迴響?經過齊邦媛老師與《天下文化》出版社編輯群精心篩選後,已結集成《洄瀾:相逢巨流河》一書。在新書出版前夕,齊邦媛接受《遠見》專訪,暢談《巨流河》《洄瀾:相逢巨流河》。以下是採訪摘錄:

就連大陸讀者也哭哭啼啼

《遠見》問(以下簡稱問):您怎麼看《巨流河》出版後所產生的影響?

齊邦媛答(以下簡稱答):《巨流河》出版差不多快五年,可以說反應是潮湧而來,到今天沒有停過。反應有些在意料之內,有些在意料之外。意料之內當然是共鳴,在我們這群同時來台灣的人的經驗裡是共鳴。意料之外的是年輕人的看法,因為年輕人對上一代的事,知道的很少,只曉得多年前台灣來了很多來自中國的軍人,為什麼不太清楚,反正是打敗仗了。

但是第二年出了大陸簡體版後,大陸讀者的反應就讓我非常意外了。第一,我本來不相信他們敢出大陸版。第二,出來後的反應,比我想像的友善的多。朋友的感覺多,敵對的感覺少,沒想到他們也哭哭啼啼的。最重要的是,居然有相同的看法,這讓我滿意外。

我一開始寫書沒想到會有大陸讀者,最早只是想給台灣至親好友看。後來大陸媒體訪問我的很多,新書用了十篇大陸訪問,其中有五篇回答是我寫的,寫的都是《巨流河》書裡沒說的話。還記得大陸媒體訪問時問我,「你們在那邊(台灣)日子很好過吧?」我說,好過是好過,但很多基本東西是不好過的。

回不去的家 讓我充滿憤怒

問:你說的「不好過」,是指「家,回不去了」嗎?

答:對,不但回不去,而且沒處可回。我的父親1925年離開老家,雖然曾回去幾個禮拜、幾個月,但都沒有留下的可能,因為每個地方都要砍他的頭。第一是張作霖時代,第二是日本滿洲國時代,到了共產黨,也一定要殺他,所以他都沒有可能回去。你想這是何等的悲哀。

我寫《巨流河》是有個使命感。一點都不能逃避,最後快死了都還要寫。我覺得若我不寫,這樣一個人間悲劇就沒有人知道了,而這個人間悲劇在中國牽涉好幾百萬人。像我父親,一個好好的人,整天在流亡中,而我小學就上了六所,每天轉學又改姓。就像《伊利亞德》(Iliad,註:荷馬史詩)一開頭寫的,I sing the anger of the man,我也是,心裡充滿憤怒。

問:直到出書這麼多年後,到現在還是很憤怒?

答:是的,永遠憤怒!我很理智的說,若共產黨1949年拿了中國後好好的做,讓國家像國家,讓八年抗戰有喘息修補的機會,可能我父親早就回家鄉了。因為很多人都想家。但從1950年開始到1979年左右,歷經文革,它做了多少恐怖、可怕、不合人道的事?它給所有中國人沒有一天好日子。

戴文采曾寫了一篇〈最後的黃埔〉,收錄在我和王德威編的書中,講的是,因為他是國民黨人,共產後,為了活命,改姓埋名,把頭髮都剃了,學了中醫勉強生存。想到這一段,我心裡這口氣就嚥不下去。

老蔣有錯 但他對得起台灣

問:老師如何內心如此澎湃,下筆卻冷靜平實?

答:我是一個受了教育的人,我可以用教育規範性格。我最近讀一本書,叫《Forgotten Ally》(被遺忘了的盟邦),寫的是中日戰爭,我在台灣報紙看到評論,立即去買(英文版)。幾乎廢寢忘食看,很受啟發。

這是一個專家寫的,引起國際上很多大的討論。他說二戰結束,大家都沒特別提中國貢獻,其實它貢獻很大,牽制日本,讓日本不能去其他國家搗亂。誰牽制它?是老蔣(蔣中正)。

在台灣,很多人罵老蔣,但是他領導抗戰,這是不能否認的。抗戰的八年,是很棒的八年。我們穿的衣服、鞋子不成人樣,但精神上得意,大家全國一條心,這是之前從沒有過的。我希望我的書讓大家在家裡抱著哭過後,也可以引來像《Forgotten Ally》的討論。

問:你希望討論哪些大主題?

答:第一,中國對抗戰出了什麼力氣,對亞洲和世界做出了什麼影響。第二是,誰做的這個抗戰?我知道蔣介石有很多缺點,我父親和他也不是朋友,但我認為他對艱苦的抗日堅持打到底是我所肯定的。

他到台灣後用抗戰的那一套領導風格是時地不宜。他的反共至今看來也並不全是杯弓蛇影,上週報紙報導1950年代中共派1500個共諜埋伏台灣,如今建碑表揚。但客觀說,他對台灣哪點不起?他來了第一件事就是做教育,如果他沒來,1950到1955年共產黨必然會來。應該要給歷史公道。

一生最精采 就是抗戰八年

問:郝柏村先生90多歲撰寫《郝柏村解讀蔣公八年抗戰日記》,像你們這個年代的人,是否對抗戰詮釋非常在意?

答:對,非常在意。抗戰的功勞是在老蔣名下。以前中國也是一盤散沙,真正成為國家是在抗戰,我們打的真是精采。我這一生最精采的是那抗戰八年弦歌不輟的求學經驗。來到台灣也很盡力,我90歲了,可以講這句話。我們來台灣是有功勞的,蔣中正也是有功勞的,中國能打贏,把東三省與台灣歸還,我們都出了力。

問:今年90歲,有何心願嗎?

答:現在是願意做什麼就做什麼,百無禁忌。

談老年生活

至今沒有依靠兒女,我不犧牲他們的人生

原本只在學術圈與文學圈出名的齊邦媛,出版《巨流河》後,成為大眾知名人物。許多人喜歡用她在80歲後寫書、並活得精采,當作高齡化社會的榜樣。《遠見》訪問中,齊邦媛也對這個話題非常有興趣,她說:「大家都說我是榜樣,但我只是原來人生的延長。」

她覺得大家討論老化,不能注重在老年的生病、老年的照顧、老年的安置,而應該要談老年人怎麼活著,比如到70、80歲,該要怎麼活法,「不能等著別人來照顧你,」她說。她最反對讓50、60歲的兒女,投入照顧80、90歲的父母。不應該把大好年紀的人生活切斷,去照顧老人,除非那是職業。「所以我至今沒有依靠兒女,沒有把他們一生犧牲掉,」她說。

過去幾年齊邦媛住在長庚養生村,那裡住了600多個退休族,一半是國外回來養老的,現在她搬出養生村,也是一個人自己住,只是聘一個人陪她。她分享,其實自己沒什麼保養秘方,沒有運動,也沒有吃任何補藥,也沒吃素。咖啡照喝,蛋糕照吃,做她想做的事,想看的書,只是眼睛漸漸不行了。

雖然身體有許多不靈的地方,但是她仍然每禮拜去誠品書店,只要報章雜誌推薦的書,她都會買來看。想到《遠見雜誌》要去訪問她,她還專門出門,買花回來擺設客廳。 能保持原來的生活自尊,就是她認為最好的老年生活,當然並不容易做到。

看時下年輕人

現代人可以做想做的事,比我幸運多了

齊邦媛只要碰到40、50歲以下的人,都會稱呼人家「小孩」。因為在她眼裡,大家都是小孩。有一次一個朋友對著她走來,一路走、一路搖手提醒她,「不要叫我小孩,我不是小孩」,逗趣極了。

歷經了戰亂,問她,怎麼看台灣時下年輕人呢?齊邦媛回答,聽說年輕人有句流行語,「媽死了不怕,爸死了不怕,就怕7-ELEVEn不開了。」她認為現在是一個舒服世界,年輕人卻整天生氣,「但是跟我們比還不算太倒楣吧。」

她又不忘幽默說,對年輕人她也不敢批評,跟孫女講話,她都很謙虛,即便要批評什麼,也會這樣開頭,「你們的事我不太懂,不過請告訴我為什麼你要這樣做。」她也不希望變成討人厭的老人。

以一個成功職業婦女走過來,她認為她的年代,若25歲還不結婚就太晚了,所以都很早結婚,生很多小孩,一定要背著小孩、背著飯鍋、背著洗衣板洗衣服,背了一身。所以像她還能讀點書、做點事,真是不容易。但回想過去,她還是覺得很累。現在的年輕女性可以晚婚、晚生育,自由做想做的事,比她那一代幸運多了。

90歲的齊邦媛和候她片刻的我們致歉,年齡已令她待客受訪略顯吃力。剛結束午休的她,說自己不是午睡,而是醫師囑她每日午後必須平躺不動,略作休息,她只得照辦。

洄瀾:相逢巨流河

洄瀾:相逢巨流河

「我只希望我能健康出席。」說的是2月14日,出版社為她的新書《洄瀾:相逢巨流河》舉行的相逢會。這無疑是個完美的日子,既是元宵節,也是西洋情人節,更是齊邦媛的舊曆生日。這天,她將與因《巨流河》結緣的親友、學生、讀者重逢或初會。

85歲時,齊邦媛寫成25萬字的家國回憶之書《巨流河》,出版後引起華人世界一陣不小騷動,採訪邀請、讀者來函、評論⋯⋯不斷寄至出版社與齊邦媛的信箱。這些因《巨流河》而生的文字,正是《洄瀾》一書的主要內容。

光是讀者來函,就超過六百封。這些多半以手寫、貼上郵票寄送的信件,齊邦媛珍而重之,「我每天晚上都會把信拿到床頭再看一次,也想一一回信,但年紀愈來愈大,很多事情做不動了,信沒法好好回,很抱歉。出這本書,很大的原因也是因為沒有回信,所以用這書把(後續)情況說一說。」

《洄瀾》固然是《巨流河》的補充,然而這些來自外界的書簡、評論,讀來卻很有續集的戲劇感。齊邦媛的學生,作家簡媜不僅在《巨流河》成書過程扮演協助、鼓勵她著書的推手,兩篇精采側寫更補足了成書中、出書後,齊邦媛的心境流轉,以受業晚輩與文學同袍之筆娓娓道來,深情動人。

《巨流河》在中國出版所引起的迴響,更是齊邦媛想都沒想到的。「我以為這書在大陸是出不了的。」沒想到,《巨流河》不只出成,書中對二戰前後中國局勢的回顧與戰後來台的「移民經驗」,無疑引起了中國讀者的好奇。十餘家媒體透過書信、電話、親自來台與齊邦媛進行深度採訪外,她也獲頒《南方都市報》所辦「華語文學傳媒大獎」的「年度散文家」獎項。

更出人意料的是讀者來函。由於書中所述人物涵蓋一整個戰禍離亂的世代,許多髦耋讀者的信件,除對齊邦媛寫出同代人的回憶致謝外,或有詢問,或為書中人物的行蹤「補遺」,使《洄瀾》與《巨流河》宛如拼圖般,會合成一部凝聚集體情感的民族之書。

其中,最令齊邦媛吃驚的,是來自張大飛飛虎隊同袍的信件。張大飛是《巨流河》的關鍵人物之一,是齊邦媛少女時期鍾情的對象,可惜於飛行任務中犧牲。他的戰友陳鴻銓在信中回憶自己認識的張大飛,並向齊邦媛說明張大飛的死亡原因。「收到這樣一封信,太意外了,令我震撼。」齊邦媛說,這些回應,是寫書時未曾預料的。「不過,說句公平話,像是張大飛和我先生(註:被譽為「台灣鐵路電氣化之父」的羅裕昌)這一類人,並不是容易的。我碰巧遇到這些有特別能力和決心的人,他們所做的事情,都不是一般人能做到的。」

這也是齊邦媛之所以高齡而不輟筆的原因。「我的故事真的代表很多人,我死了就沒人知道了。我出書時已經80多歲,我知道的,在我之後的人都不知道,在我之前的人都死了,所以我要說的是別人不知道的事。」

以80多歲的意志力、記憶力,寫出一部足以撼動史家與文壇的作品,齊邦媛瘦小身子裡蓄積的能量,直到現在仍難以小覷。儘管訪談中不時惋惜已然衰退的體能,一談到中國二戰時期的史料陸續面世,她雙眼炯炯,毫無疲色,「我接下來想做的事太多了,」不為著書,而是藉閱讀蒐集這些時間蒙塵卻令人憤怒依舊的史事,「我最近關心的,是對世界政治的真正了解。」

Forgotten Ally

Forgotten Ally

她將一本厚重的英文書推到我們面前。書名《Forgotten Ally》,被遺忘的盟友,由英國牛津大學專研中國近代史的芮納‧米德(Rana Mitter)所著,寫的是中國1937-1945年二戰期間的歷史。「這本書太棒了,簡直是我的知音!他從客觀的學術角度寫中國,書的前言叫做〈City on Fire〉,講5月4日的重慶大轟炸,當時重慶整個在火海裡——我就在這fire裡。」一面說,她一面觸摸書封上,火焚之後一片赤紅的中國。

「Mitter寫出當時中國真正發生的事情,」她欣慰在《巨流河》之後有這樣的論著出版。「我在乎的是真相。我不懂為什麼這些人沒人寫。現在終於有人從客觀的角度寫了,否則我們講死了,人家也還是說那是你自己講的。」她愈說神色愈凝重,執筆敲得桌子咚咚作響,「我很遺憾自己寫得不夠,礙於篇幅,也因資料不夠。但是接下來慢慢會有更多歷史研究出來⋯⋯一定要讓這段歷史被寫出來,把那些白死的幾百萬人、這段百年沉冤給寫出來。」

受限於資料和自認對政治了解不夠而未寫之事,在齊邦媛心中沉甸甸積壓著,未曾或忘。比如,她在《巨流河》中略而不提的華北第一守將,國共戰爭時開北平城門迎共軍,對國共戰局逆轉頗為關鍵的傅作義。齊邦媛曾在書中提到一位支持共產黨的女同學,卻在她的姓名上打了問號,此人就是傅作義的女兒。「有讀者寫信告訴我她的名字,以為我忘了,但我不是忘記,我只是不想說。」

不想說,是因為感到羞恥。原為國民政府效力的傅作義,竟對共軍大開城門,齊邦媛至今說起,仍痛心疾首,「我最失望的就是聞一多跟他。但我不是政治人物,材料不夠,沒法寫他。」

「中國歷史上有不少守城將領,守不住了是自殺的,與城俱亡。我不能希望每個人都這樣,我不希望他死,可是也不希望他開城門,怎麼辦?我不能說輕鬆話,但如果是我,寧可死也不開的。」

憤慨若此,然而回歸書寫,必須有憑有據,齊邦媛話鋒一轉,對她一代人的流離身世被形容為「失敗者」不願認同。「我們不是逃難,不是敗兵,」她強調。自己受聘到台灣任教,在此成家立業,沒花太多時間傷懷怨世;最終,她和丈夫以其文學、教育、交通等專業,參與了台灣的基礎建設,也在這島嶼上開枝散葉,綻放出燦爛的花果。

相逢巨流河:齊邦媛著作限量珍藏套書

相逢巨流河:齊邦媛著作限量珍藏套書

「我們不說廢話,都在做事。」從故鄉的戰禍來到新天地,面對從零開始的人生,齊邦媛發現,一路走來,無論自己或丈夫、友人,始終以踏實態度踩出每一步,「從這觀點,我就能寫台灣了。在台灣這些年,我有正面的人生,我的朋友也是,因此有可寫之事。」

莫能禦之的大時代,將齊邦媛的生命切割成中國、台灣兩個截然不同的塊面,卻一如《巨流河》與《洄瀾》兩書,兩相激盪出跌宕、壯闊卻完整的生命。齊邦媛以書寫造出這股沛然洪流,可以想見的是,它不會輕易斷絕,一代一代的人將繼續透過閱讀,被捲入其中。無數的離合,經由文學,經由書寫,久別重逢。

--------------------------------------

齊邦媛養生村日記 「我才80歲,有自己的生活要過」

分享留言列印

A-A+

2017-07-31 01:30聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

2003年,80歲的齊邦媛獨自一人來到桃園龜山村,勘查還只是樣品屋的長庚養生村。那時,銀髮族住養老院是「子孫不孝」的象徵。載她前往的計程車司機不忍,問:「兒子呢?」齊邦媛回答:「我才80歲,還有自己的生活要過。」

6年後,齊邦媛出版傳紀「巨流河」,震動華人世界。這是她獨排眾議、不畏世俗眼光,住到養生村一筆一畫寫下的「生命之書」。最近她出版散文集「一生中的一天」,書中收錄她在養生村寫作「巨流河」的五年日記,記錄她寫作「巨流河」的心路歷程,也娓娓道來這一代的「新養老觀」。

齊邦媛形容自己是「舊時代的女子」,大學畢業一年便嫁為人妻、三個孩子陸續出世,「一直在人堆中生活」。2003年,先生臥病住院,三個孩子散居美國、台灣,她被迫獨居。某次颱風夜她擔驚受怕,開始思考未來,「自己的生活怎麼過?」。

齊邦媛曾到美國兒子家中住了半年。她說,兒子希望她留下來,但「我有我的生活,也知道三代近距離生活的艱難,不希望喜怒哀樂家人都要管。」她在美國看到長庚養生村的廣告,回台後一人前往勘查,決定住下。

養生村就是養老院。十年前的社會氛圍,銀髮族住養老院代表「沒人要」。從親友到學生,每一個都反對齊邦媛的決定。她卻發揮「東北人的牧野精神」,堅持住進養生村、當起一輩子沒當過的「自了漢」(一個人只顧自己了此一生)。「這就是我獨立的樣子!」說到這段回憶時,她挺起胸膛。

2005年3月16日,齊邦媛提著「基本行李」,住進長庚養生村的廿坪公寓。這座占地卅五甲、七百零六間的老人公寓中,她是第十七位住戶。

一住十年,齊邦媛從未感到孤單,因為有一輩子的記憶相陪。她說,一生從未看過這麼多日升月落,也從來沒有這麼多可以自主安排的時間和空間。「在這裡我不再牽掛、等待,身心得以舒展安放、俯仰自適。在明亮的窗前或燈下,開始一筆一畫寫我的生命之書『巨流河』。」

華人的觀念是「在家養老」,視「三代同堂」為家庭幸福圓滿的象徵。但作家齊邦媛認為,現代人已沒有組成大家庭的空間與經濟條件,「沒有大家庭的房子、院子和經濟,何必去扯大家庭的糾葛?」不如找一個適當的地方養老,自己締造理想的晚年生活。

她找到的長庚養生村,構想來自台塑集團創辦人王永慶。王永慶探望美國親友時,發現養老機構環境不理想,萌生打造養生村的念頭。他認為,「在家養老」的文化不一定是最完善的,讓長者依自己的意願及條件選擇最後「養生」之地,也許可以創造更理想的晚年生活。

齊邦媛說,王永慶理想的長者安養服務,不但要有優美環境,最重要的是「一人一戶」的設施,讓每位長者都擁有獨立小公寓,得到「永久屬於自己的家」的自立之感。這也是養生村和傳統「養老院」不同之處─它給了長輩個人尊嚴、減少依賴和負擔,「完成一種雙全其願的養生文化。」

剛入住長庚養生村時,齊邦媛坦言內心「惶然無助」。當時養生村還是荒涼山村,入住率不到兩成,新挖的土地上草木都是新種,聽不到蟬鳴鳥叫。每當最後一班接駁車離去,「村民」彷彿遺世獨立。她在日記寫下心情:「在一個原不曾夢想的孤獨世界裡,面對自身不可知的結局,孤獨走向虛空。」

這樣的孤獨,卻也是面對記憶最好的時空。齊邦媛在這輩子第一次擁有的獨立空間中,一字字寫下「巨流河」。「在生命中有餘燼之火的晚年,找到自己真正的書房、寫半生想寫之書。」人生也許也只有走到這個階段,才有如此清明的人生檢視。

談到生死,齊邦媛從容豁達。她不諱言自己曾經抱著「等死」的心態,「等也不死,很麻煩,就不等吧。」心境一轉,「不等」讓她打開另一個世界。人生至此,她不再等待任何人與事,每天讀書寫作,每一刻都是永恆。

「一生中的一天」以詩人席慕蓉的油畫「月夜」當封面。齊邦媛說這幅畫「雖是夜晚的色彩,光影流轉湧動,卻滿是生命的盼望」。說的彷彿是她此時的人生心境,暗夜中流轉燦爛色彩,充滿對生命的期盼。

------------------------------------

從巨流河到啞口海——讀《齊世英口述自傳》

2015-12-13 由 馬維 發表于 歷史

從巨流河到啞口海——讀《齊世英口述自傳》

馬維

要不是在去年遇到風靡讀書界的《巨流河》,我可能至今還不知道齊世英為何許人也。一口氣讀完台大外文系名教授齊邦媛的這部回憶錄,有盪氣迴腸之感。尤其是作者在書中著墨甚多的父親齊世英先生,給人留下了極為深刻的印象。他一生的傳奇經歷,不能不使讀者產生好奇心,渴望進一步去了解和解讀齊世英和他的時代。

非常幸運的是,今年出版的《齊世英口述自傳》一書,恰好滿足了讀者的渴望。更令人欣喜的是,這冊口述史的記錄者,乃是在中華史學界享有盛譽的台灣「中研院」近代史研究的口述史研究員,這無疑為該書的價值作了可靠的背書。如果說女兒齊邦媛回憶錄的基調是惆悵,那麼這部口述自傳的風格就是平和,一如旁觀者眼中的齊世英本人,「舉止溫文,談笑儒雅,有古大臣之風」。

在這部口述自傳中,齊世英對他的求學時代僅略有提及。但毫無疑問,不論是在家鄉私塾,還是在瀋陽、天津的學堂,抑或是京都帝大、海德堡大學,他都是一顆讀書種子,深具作為一名學者的潛質。然而在時代的風雲變幻中,他竟頗有些偶然地開始了軍旅生涯。而在齊世英跌宕起伏的一生中,追隨郭松齡將軍討伐張作霖無疑是第一個亮點,此後,他的人生便與撲朔迷離的民國政治難解難分,直到生命的終點。郭松齡倒戈事件,不僅對齊世英個人有著非比尋常的意義,而且也是民國史上一件影響深遠、至今引人關注的公案,各方對此事件的經過、人物功過和歷史影響眾說紛紜,迄今仍未有定論。在此書中,口述者以事件親歷者的身份作了比較詳盡的回憶,讓讀者得以從一個側面接近歷史的真實,實在彌足珍貴。在敘述中,齊世英對郭松齡將軍較多褒揚之辭,這是容易理解的:一則後者對前者實有知遇之恩;再則兩位都是當時東北軍中少見的知識分子,日常相談甚歡,本就頗有好感;三則於政壇沉浮者,自然免不了門戶之見。有論者便由此認為,出自齊世英口中的這段歷史頗不可信。但在我看來,徹底全面、真實的歷史是不存在的,親歷者口中的歷史同樣也是真實歷史的一部分。忽視親歷者也許是帶有偏見的敘述,很可能會在不經意間遺漏許多歷史的真實,而這或許也正是口述歷史的意義所在。

本書的第二個看點在於,自作者1927年決定加入「當時形象清新的國民黨」後,由於被指派執掌東北黨務並參與彼時舉步維艱的對日外交,其日常所接觸的人物,都莫不是國民黨高層。時隔數十年,作者對於這段經歷的回顧,對我們從另一個視角了解民國政治頗多裨益。而在我看來更有意思的,則是作者談論事件的過程中,對陳立夫、宋子文、戴季陶、張學良等一眾民國頭面人物的品評。既是品評,自然包含著作者個人的看法,但藉此也可窺見一點民國政治的運作方式。

在齊世英與眾多民國政治人物的關係中,恐怕再沒有比與張學良的關係更微妙的了。齊世英的父親曾是張作霖麾下的高級軍官,他的兒子作為東北軍中為「老帥」所器重的一員,居然選擇了站在反叛者一邊,張學良與齊世英自然頗多芥蒂。而當齊世英了解到,蔣介石聽聞張學良說,他發動西安事變的原因之一,是嫌中央袒護齊某人甚深,齊張二人之間的矛盾自然進一步升級,以至於四十餘年不曾見面。直至1981年兩人均垂垂老矣,張學良主動前往看望齊世英,兩人的關係才算有所緩和。尤為令人唏噓不已的是,此後齊世英內心激盪甚久,反思當時二人如能合作,則東北局面當有極大不同,整個中國的歷史或也將隨之有所改變。在我看來,這是全書最令人動容的一段敘述。政治人物,畢竟也是有感情的。可惜,歷史沒有「如果」。

退台後的齊世英,自是滿懷感傷。1957年,他又因種種原因,被最高當局開除出國民黨,直至蔣經國親政後才恢復黨籍。但遭遇政治變故後的齊世英,在立法委員的職位上,仍不懈努力,以他的深厚人脈不斷提攜後進,為台灣的民主轉型培育人才,不但參與了雷震等人的組黨行動,還積極支持以後的各種「黨外運動」,為此本人行動亦受到限制。在這部自傳中,雖然齊世英沒有親自對這段在當時顯得頗為敏感的重要歷史作口述,但本書的附錄收入了台灣解嚴後,數位政治人物所寫的懷念傳主的文章,表彰他為台灣自由、民主、憲政的達成而作出的貢獻,正好可以作為對其後半生經歷的補充。齊世英個人在台的坎坷經歷,也可說是台灣民主轉型的一個縮影。

齊世英的一生,是從遼寧巨流河到台灣啞口海的一段漫長旅程,這其中既有充滿無奈的地理位移,又有滄海桑田的歷史變遷。作為中國歷史的見證者,特別是民國政治的參與者,他被裹挾進了時代大潮中,一半是自覺,一半是被動。在齊世英的晚年,他將大部分的時間和經歷用來推動台灣社會的轉型,而被蓋棺論定為「台灣民主的播種者」。雖然政治人物的功過歷來只能「此一時,彼一時」任人評說,但在這一點上,他應該是當之無愧的。

原文網址:https://kknews.cc/history/ovzvmp.html

齊世英:蔣介石認為是我逼張學良搞西安事變

2016/05/25 來源:野史揭秘

1936年12月13日,《西安文化日報》刊載關於西安事變的報導。

(一)陳立夫想做鮑叔牙

九一八事變以後,東北人至關內者甚多,他們有些滯留北平,有些來到南京。到南京與我熟的都來我處,免不了談到家鄉和張漢卿的事,閻寶航、高崇民,尤其是王卓然(張漢卿的家庭教師)等還露骨地說:「張漢卿的老太爺被日本人給炸死了,九一八事變起,東北淪陷,家仇國恨,接踵而至,你自郭松齡起事失敗離開東北,雖然沒有家仇,但也有國恨。張漢卿在東北沒有人才,你該回去幫他,你們兩人合作,我們推你坐第二把交椅,一切事聽你們兩人的。」甚至還常有人在見面時對我說:「憑你一個書生,跑出來在南方打出基礎,很了不起,但是你如果背後有槍桿,更了不起,情況更不同,蔣先生也還不是靠槍桿才能打天下。儘管今天國民黨如何如何,有地盤、有錢,還不是要聽有槍桿的!」我說:「最重要的是要有中心思想,東北的事不是誰做誰不做的問題,而是要把中心思想弄清楚,其餘都是小事,那我回去、不回去都一樣,問題不在我跟張漢卿合不合作。東北何嘗沒有人才,你們也都是人才啊!」當時若我要認真何嘗不可為,不過大家也都是說說就算了。

有一次張漢卿從國外歸來,在漢口任副總司令。陳立夫要到廬山去見蔣先生,先來對我說準備跟蔣先生談我與張漢卿的事,如果我和蔣先生都同意,他就要到漢口去見張漢卿。他說:「東北的事端繫於你跟漢卿兩人的態度,如果你們兩人合作就有辦法,不合作就沒有辦法。正如齊桓公與管仲一樣,需要鮑叔牙,東北的老先生們應做鮑叔牙,可惜他們見不及此,我去做鮑叔牙。」我說:「你的比喻我不敢當,我與張漢卿並無任何私怨,當年郭松齡起事是反對他老太爺,今天他到中央,且加入國民黨,還有什麼話說呢?這不是私人問題。在私人方面說,張漢卿對我還有過好處,當年我從德國回來,郭先生請我辦同澤中學,他也是校董;我們並沒有吵過架,不過據我看不行,因為他左右的人不行。」立夫說:「你不要再談這些了,你還是跟張漢卿聯絡好了。」我說:「你可以跟蔣先生談談,只要他同意,我沒有意見。」後來陳立夫到廬山以後,又去了漢口,回來卻一個字不提;我也沒有問,事情當然不成。

(二)應邀漢口見張學良

就在陳立夫跟我提此事的前後,張漢卿分頭邀請梅公任(時任漢口市黨部委員,一方面是給他一個位子,另一方面是要他與張漢卿能接觸)、徐箴、周天放到漢口談。他們去之前問過我,回來也都告訴我,但只是吃飯、拉攏,並沒有內容。以後跟張漢卿有關的人來南京,對我說何不去跟漢卿談談,我說我有事,也走不開。結果張自漢口來電邀我,我回電說:「有事我才去,沒事我走不開。」張再來電無論如何要請我去,我就去看立夫,立夫說:「你去嗎?」我說:「沒關係,如果我自己去,他也許會對付我一下,他請我去,沒關係的。」

我到漢口,住在德明飯店,第二天我到司令部去見張漢卿,這是郭松齡一役後第一次跟他見面。是日晚,沒有通知,也沒有請帖,張漢卿親自來請,猶坐他的車出去吃飯,到一個地方(以後聽說是端納的住處)吃西餐,沒有旁人在座。他先批評郭松齡,好壞皆有,我不置一詞。接著他說:「你跑到日本領事館是對的。」我說:「是啊!你到秦皇島的時候,我勸郭先生把你扣下,他不干。」就這樣你來我往,針鋒相對。談多了,我就問他說:「有一個問題我始終不明白,也許你可以解答。中國這些年來,軍人彼此內爭,下場也有很不幸的,但不若我們東北慘,不知是何緣故?會不會你老太爺覺得自己沒念多少書,要統治東北這麼一大塊地方,非用人才不可,而又怕他們把他抬了,所以使這些人互相猜忌,不能合作,造成遇事鬧得不可開交。」他說:「你完全看錯了,我老太爺是有雄才而無大略的人,就像東北趕馬車的人(老闆子),常把馬車趕不到一起,有的東拉拉,有的西拉拉。」言外之意好像說他自己既有雄才,又有大略。我說:「你老太爺有了不起的地方,他那個局面能應付下來,完全靠用人,他旁邊有一批人才,為了要穩定局面,對那些反對過他的人也能推心置腹,這些事恐怕你還比不上你老太爺。」我這些話也許傷了他的自尊心,他不答腔了。我看時間也很晚了,話也說得夠多了,因此我就說:「今天話也談得很多了,不知道你還有沒有旁的事,如果沒有的話,我明天就要回去了。既然你請我來,我旁的幫不了忙,臨走我還有幾句話要對你講,你到南方來,最要緊的是要對主義有認識,將來東北的事你還是有力量的人,如果你能夠了解國民黨,照主義來實行的話,將來你對東北的事情還須負很多的責任。黨不像軍隊,不講槍,不講兵,而是講道義,也因此講誰對黨忠實,誰對黨不忠實。還盼你努力,將來你到南京,你我還可以隨時再談。」他不再說什麼,也沒有什麼表示。

當時王樹翰(原任張學良的秘書長)也在漢口,知道我來,也到旅館來看我,不過沒談什麼。次日我就回南京,以後聽說王樹翰問張漢卿談得怎麼樣,張漢卿說被齊某人教訓了一頓。

(三)國大選舉結怨深

民國二十五年要舉辦國民大會代表選舉,最初我對此事並不注意,但東北同志都對我說,這種選舉關係太大,非注意不可。按道理說張家父子用武力統治東北十幾年,而今東北淪陷了,如果國大選舉由張漢卿一人包辦,又不知道要統治我們多少年,因此非爭不可。基於這個緣故,我也開始籌劃選舉。當時在關內的東北人以平津、南京、上海、西安為多,這些地區就成為雙方爭取的對象。有一次在北平的哈爾濱戲院,國民黨與張漢卿方面的人就幾乎動武。

就群眾來說,我們人多,口才也好,如果根據投票,顯然我們要占上風。張漢卿因此就想出一個對付的辦法,使軍隊也參加選舉,並且偽造選舉人的名冊,把一些非東北人也網羅進去,結果我派人到西安去查,告到選題處去,當時選舉總事務所主任是國民黨中央黨部秘書長葉楚傖,他對我說:「兩將罷兵,天下太平。」我說:「過不在我,你可以查。」結果葉楚傖對陳果夫說:「我跟鐵生講,他不理,你可否跟他說一說。」我告訴陳果夫說:「是張漢卿做假。不做假,誰選出來就是誰。」後來張漢卿派楊毓珣來找我說:「怎麼樣?妥協好不好?辦法是你有什麼人當代表,把名單給我,我帶到西安,由張漢卿提出,給他面子,東北事要推重他。」我倒不是不推重他,只是他種種表現都不行。他已到西北,還做了副司令,不管東北事,還要把東北當臣民,這種事我當然不同意,但我不好對楊毓珣明說,我只跟他講,我得跟大家商量,結果當然沒有下文。接著國大的選舉延期,但此事結怨卻深。

(四)瓜田李下誤會多

民國二十五年,五全大會開會時,張漢卿行分化之策,拿出手段對付我,告訴蔣先生說東北人誰都可以當中央委員,只有我不許。及其回西安,便發生東北軍搜查陝西省黨部的事。

原來張漢卿的左右有三個人與共產黨有關,被陝西省黨部調查科的李拓天(東北人,在台,已改名)所拘捕,張漢卿以為李拓天是東北人,敢捉他的人,一定是出於我的授意,所以便派軍隊搜查省黨部。當時邵力子任陝西省主席,去見張漢卿,漢卿坐著,既沒起來,也不讓坐,毫無禮貌,並且大事肆責一番,其中還指責我要陝西省黨部捉他的人,故非搜不可。此事發生的時候我並不知道,一直到徐恩曾來南京見我的時候才知道弄到我的頭上來,其實我當時連李拓天都不認識,更遑談授意。

當時蔣先生為謀解決廣西事件正在廣州,立夫有事到廣州去見蔣先生,各方報告都到廣州,立夫知道即刻致電秘書沈階升,要我把家裡文件移開,我說:你回電請他放心,我家裡什麼文件都沒有。以後還好,並沒有人來囉嗦。

過沒多久,果夫先生要臧啟芳從無錫來南京,問我有沒有意思到國外走走,我說:走走未嘗不可,果夫先生為何不直接對我說,而找你跟我說。結果果夫沒再對我提起,我也沒去,大概果夫也是一片好意要我暫時讓開。

(五)西安變起謀救蔣先生

早先我就不斷聽說在西安有共產黨的人跟張漢卿很接近,有一個姓劉的被利用,常陪張漢卿打網球,一直到搜查陝西省黨部的事發生,我才相信,但這些跟我並無關係。忽然王以哲軍長派軍法處長崔蘊蘭(在台)到南京來見我,因崔與我不熟,找河大教授高亨陪他同來,崔蘊蘭告訴我張漢卿至王以哲防地與共產黨會面,東北軍兩次剿共失利,損失大,士氣差。我想王以哲一定清楚事態嚴重,所以才派軍法處長秘密來見我,我感覺到這是大事,因此把詳情告訴果夫(立夫出國)和布雷。這個時候,蔣先生已經到洛陽,我徵求他們的意見,需不需要我到洛陽把這件事告訴蔣先生。果夫說:「洛陽是東北人的天下,你去見蔣先生,他們會特別注意。」布雷說:「我就要去洛陽,我會告訴他。」就這樣我沒有去,而西安事變就發生了。

西安事變發生後,我儘量設法營救蔣先生,在客廳擺一張行軍床,旁邊擱著電話,我派邵柏源(王以哲的小學同學)到西安去見王以哲,行前我帶他去看何應欽,何應欽說:「王以哲的部隊必要時往胡宗南這邊靠,才能保存這部分隊伍。」我告訴邵柏源轉達王以哲說:「最好能在裡面想辦法把蔣先生救出來,如果不能的話,自己不要待在西安,把部隊往胡宗南這一邊靠。」邵柏源很機警地完成了任務,他到潼關,化裝郵差過去見王以哲,把我的話轉達。時王以哲病倒在床上,他說:「放心好了,我在此很安全,希望能救出蔣先生,而且我要把東北軍帶到中央,歸順中央。」王以哲不肯離開西安,終被刺殺,我當時想,或許王以哲的野心太大,有意要繼承張學良的地位,不過這也只是我的一個想法而已。

(六)杜重遠的案子

在西安事變期間,有一天,我在外面吃飯,突然接到陳果夫的電話,要我到江西省主席熊式輝處把杜重遠領出來,並且要我招呼他。我當時覺得莫名其妙,吃完飯,就跑去見陳果夫。陳果夫說這是臧啟芳給他建議的,認為杜重遠不能擺在張學良的身邊,否則影響太大;擺在外邊也會出亂子,因此寧可把他押起來。就這樣陳果夫給熊式輝一封電報,把杜重遠押起來,現在要交給我處理。我當時無法,只好照辦,但卻覺得臧啟芳拆爛污,要這樣做,事先總該對我說一聲,現在弄得我非常為難,更加深我與杜重遠的誤會。

原來杜重遠與我是留日的同學,雖然他比我晚一二年,但常有接觸,感情不錯。九一八事變以後,他到上海宣揚義勇軍,很受重視。後來他在雜誌上發表《閒話天皇》的文章,對日本天皇有所批評,引起日本的震怒,認為是大不敬,向上海市政府抗議,要懲辦他。時上海市長是吳鐵城,他找不到杜重遠,致電南京蕭同茲轉告我與蕭同去上海,我就到上海見吳鐵城,吳說他找不到杜重遠,要我出出面,無論如何,為國家,杜總該出來,否則上海就要大難臨頭。我說:「那你要怎麼辦?」吳說:「頂多判兩個月,也不要他坐牢。」其實那個時候杜重遠還是住在上海,我去看他,問他要不要出來,杜很漂亮地說:「為國家我願意出來,但要判多久,住監多久,要說個清楚,好讓我有所準備。」我說:「頂多判你兩個月,也不要你坐監。」不久法院開庭,杜再問我究竟要判多久?我告訴他吳鐵城說頂多判兩個月,不會錯的。開庭的時候,我沒有去,結果當庭扣押,判十四個月,送曹家渡監獄。我聽到這個消息大為震怒,我覺得這是做人問題,以後叫我怎麼做人?如果我原先曉得,明告他還沒什麼,他還可以斟酌,現在這麼一來等於我在騙人。我趕緊跑到曹家渡監獄去看他,向他道歉,他的態度倒還沉得住,說:「沒什麼,這又不是你判的!」但心裡總是不舒服的。我當時對吳鐵城大為不滿,我又不是他市政府里的職員,為他自己做官方便,卻要我出賣朋友,故當時連見都不曾去見他,當天下午即回南京。

時江蘇高等法院院長朱麗生,他是湖北人,跟我很熟,是我把他介紹給果夫先生的。這一次我從上海回南京,我打電話告訴他,我幾點鐘路過蘇州,希望能在車站見面,結果我就在車站拜託他在曹家渡監獄多招呼杜重遠,頂好讓他行動自由,生活舒適點。朱麗生一回去就通知監獄特別優待,有三間房子給他使用,隨意會客,儼然成為裡面的英雄。結果就由於大家捧他,使杜覺得自己不知道有多大。那時他會客方便,高崇民(留日同學)也住進裡面陪他,哭幹了眼淚,左傾人士趁機而入,將之包圍。

我受到這樣的愚弄,實在受不了,回到南京就要辭職。陳果夫說:「這要怪你,你怎麼不打電話回來呢?我們都知道要判十四個月啊!」我說:「吳鐵城告訴我要判兩個月啊!」果夫說:「吳鐵城的話你還能相信?」我總算上了一個大當。

在杜重遠住監十二個月後,我得到監獄方面的同意,把他送到虹口療養院,我並且商之於交通部次長曾養甫,準備讓他做南潯鐵路局長,但杜說這些職位已不在話下。期滿他欲往西安張漢卿處,路過南京與我談天下事他說他跟張學良如何的好,跟宋子文又是如何的好,上海文人對他又如何的好,而我在中央還有一些關係,只要彼此一攜手,一商量,讓他們怎麼辦,事情就都有辦法。聽他口氣好像我倆攜手,就可視天下事易如反掌。我說:「重遠,你可使漢卿、子文聽你的話;我可沒這本事。」我們談了一個下午,終以玩笑態度來結束這次談話。接著他到西安去見張學良談些什麼,我不清楚,以後他到南京,有時候來我處,有時根本不來。

現在臧啟芳出這個主意,到西安事變發生,杜適在江西,因而以嫌疑被押,無非是怕杜重遠利用張學良,對委員長不利,這對蔣先生來說是一個很忠實的想法,但把杜重遠交給我,杜一定又以為是我乾的捉放老把戲,我對他更無從洗刷了。

我很勉強地赴贛一行,去看熊式輝,熊說:「你來好極了,我就把杜重遠交給你了,你把他帶走吧!」我就陪他同回南京,並問杜說:「你要到哪裡去住?」杜說他要去見張公權(鐵道部長),我讓他去,過一陣子便回來,我要他住我家,他說:「他們會來吵你,不方便,住旅館好不好?」我只好答應。送他到安樂酒店,我電請臧啟芳來陪他,我告訴臧啟芳說:「我把這事交還給你,敬謝不敏。」以後臧啟芳來過,沒幾天,杜重遠說要到上海去見杜月笙和王曉籟,要他們幫忙他到西安去一道,他好勸說張漢卿放蔣先生出來,杜的真正意向是放是殺不得而知,我想杜是陳果夫交給我的,因此我就問果夫該怎麼辦?果夫說:「看著辦吧!」於是我大膽地告訴杜重遠要到上海去可以,不過把上海的住處告訴我,有事好去找他。他到上海曾經見過杜月笙,但結果還是沒有到西安去。

(七)西安事變的餘波

西安事變發生,東北劉尚清、莫德惠、王樹翰等幾位老先生在北平觀望幾天以後來到南京,住在王樹常家(東北軍人,任軍事參議院院長),準備往西安請張學良釋放蔣先生。王樹常跑來跟我商量,我說我不能做主,我回去再與果夫商量。陳果夫那時真了不起,非常沉著,他說這事他也不能做主,他要去問戴先生(季陶)。果夫先生去問戴先生回來說:「戴先生只說:『我是看大門的,我是看大門的。』這麼一句話,他的意思是說你們要走旁門、後門,你們去走好了,我不看旁門,也不看後門。」果夫並且告訴我要何敬之(應欽)預備飛機飛西安,結果因為天氣不好,飛機在太原降落,他們還沒有往西安走,蔣先生已經脫險了。

十二月二十五日,張學良護送蔣先生到洛陽,有人打電話告訴我這個消息,頗出我意料之外,即電何敬之查詢。何先生說:「真有其事,人已至洛陽,並且還通過電話。」證實了這個出乎意外的好消息,我高興地邀了幾個朋友到夫子廟老萬全喝酒慶祝,出門一看,人山人海,鞭炮聲響徹雲霄,原來是何先生把消息告訴電台廣播,很快地傳到各處,我首次體會到廣播的力量。

二十六日,我們迎接蔣先生回南京,張學良也坐另一架飛機來京,住宋子文家。次日晚,我去何敬之家,他正好至張漢卿處,我等他回來。他一看到我即說,西安事變你有百分之二三十的責任。我問他這話怎麼說,何先生說:「我剛去看副總司令,我跟他說我們是朋友。我問張:『事情已經過去了,為什麼你搞這麼一下子?』張說:『老實說吧!旁人的主張是一半,受氣也是一半。受氣嘛:一則國府授勳這個有,那個有,唯獨我沒有。二則我買三部汽車,海關不免稅,看不起我張學良。三則齊某人在南京一件一件的搞我,中央從不制止,中央用我不如用他。』」我說:「何先生,你看看,他講這些完全是小孩子的話,什麼授勳不授勳、汽車不汽車,這還值得談嗎?至於說是我搞他,果然是我的話,我很光榮,憑我一個書生,一個中央政治會議的秘書,手無寸鐵,我有什麼力量能使他造反,張漢卿這個人您聽聽他的話,這還說得出來嗎?」何敬之是老實人,覺得我說的話也有道理。

這事以後沒幾天,陳果夫跟我提到說:蔣先生回來,他向蔣先生報告在其蒙難期間有哪些人非常關心,說我也在怎麼設法營救他。講過後,蔣先生就問他說:「他做的事,你們都曉不曉得?」果夫說:「當然我也不敢說每件事都曉得,不過大事沒有不跟我們商量的。」

綜合何敬之與陳果夫兩人的談話,在西安期間,張漢卿很可能也跟蔣先生談過。沒幾年以前,蔣先生還提到這件事,說我把張漢卿逼反了。蔣先生居然沒有追究我,很是寬大。

以後王以哲也遇難,他當時還是臥病在床,叛軍帶兵進去,用亂槍把他打死。我要去弔祭他,立夫說不能去,他們會眼紅,結果我派董其政去。

張漢卿結果被軍事法庭判了十年徒刑,蔣先生向中央常會求情,改判交軍事委員會,嚴加管束。旋蔣先生回奉化,張漢卿也到奉化,當時我在上海,劉尚清跟我說他要到奉化去看張漢卿,我說:「今天張漢卿倒了楣,你看見他好不好跟他說:如果他同意的話,我也到奉化去看他,為國家也好,為東北也好,總還有見面的機會,過去的事情,就讓它過去了。」劉尚清說:「很好!今天他倒了楣,難得你還有這個意思,我一定跟張漢卿說。」劉尚清回來的時候跟我說,他把話都告訴張漢卿了,張漢卿說:「時間還早。」

關於東北軍的善後問題,我在中央還可以說話。蔣先生那時不在南京,我跟他們商量以後,一切從寬,劃出安徽為駐防地,由劉尚清去安排。

我從漢口和張漢卿見過那次面以後,就再也沒有機會和他見面了。

原文網址:https://read01.com/66nLAa.html

齊世英談西安事變:張學良兵變因受國民黨氣_齊世英談西安事變:張學良兵變因受國民黨氣_新聞頻道_中華網 - https://goo.gl/eieHhf

一九四七年,大學剛畢業時的齊邦媛〈右一〉,與母親〈中坐者〉、大妹寧媛、小妹星媛。

「國語文是我們的屋宇」連署 余光中、白先勇等名作家參與

www.appledaily.com.tw查看原始檔

後年施行的12年國教新課程綱要正在制訂中,國語文領域的高中國文課綱再生文言文、白話文比率爭議。中央研究院院士王德威、曾永義、孫康宜等人發起「國語文是我們的屋宇:呼籲謹慎審議課綱」聲明,呼籲高中國文課綱不應簡化為白話與文言之爭,或是中文與台文之爭,截至昨天,已經有1萬5113人參與連署,包括作家齊邦媛、白先勇、余光中等。聲明指出,他們長期關心文學與語文教育,認為課綱應該更深入、細緻地檢視各面向的問題:包括教材文類的取捨、教法如何更具創意啟發、改善學生語文溝通能力等等。他們擔心輕率的改動,讓菁英階層與非菁英階層的學生再一次分流,有能力的家長會為孩子尋求額外學習古典文學的機會,而弱勢學子則無所適從,語文程度將低於國際水準。聲明也提到,「考試引導教學」的狀況一時難以改變,「推薦選文」有必要保護學子學習,應交由熟悉文學的專家集思廣益。12年國教的國語文課綱應當泯除中文、台文、華文領域差異,共同追求自由多元的語文教育。(生活中心/台北報導)

留言列表

留言列表