胡適、鈴木大拙的不同

2015-09-12 00:00:00

胡適、鈴木大拙的不同

葛兆光

禪思想史的研究,在中國以及在日本,好像重心、取向和風格多少有些不一樣。在中國,自從二十世紀二三十年代胡適奠定現代禪史研究范型以來,有成就的學者和著述,大都在歷史學與文獻學領域,也都在大學或研究所任職(除了印順之外),他們與寺院禪僧或居士學者不同,一般來說,他們對於禪思想本身並沒有太深興趣,當然對於禪語錄的參究也沒有太多興致,就連陳寅恪先生這樣精通佛教史的學者,也曾表示他對禪宗的興趣只是研究歷史。可是,在日本卻很不同,雖然他們同樣對禪宗文獻和歷史有精深研究,但他們對於禪思想的體驗和對禪語錄的參究也很有興趣。一方面,佛教本身有不少大學,很多禪研究者來自禪門,不僅對禪思想有深入體驗與理解,而且弘揚禪思想的立場相當自覺;另一方面從明治時代起,他們就接觸西洋哲學思想,常常有意識地在日本本土思想中尋找可以對抗、接納和融匯西方哲學思想的資源。因此,禪思想常常就作為化解、接引、詮釋、對抗西方的哲學,被他們使用。只要看看鈴木大拙(1870—1966)、西田幾多郎(1870—1945)、久松真一(1889—1980)以及阿部正雄(1915—2006)的著作,就可以明白這一點。

中國與日本在禪研究領域上之不同,我個人的理解是,從歷史上看或許有兩方面原因:第一,是因為禪宗在中國和日本的歷史發展不同。八、九世紀,禪宗傳入日本,經過奈良時代的發展,到鎌倉時代發展出五山禪文化,興盛一時,無論在政治領域還是文化領域,禪門一直相當有權勢有影響;而中國在宋元之後禪宗漸漸衰落,即使到了近代,也沒有回到政治世界的中心和學術世界的焦點上來。第二,進入近代之後,中日禪宗研究領域各自的理路和背景有差異。近代以來,日本學者對禪宗的研究,既受到西方印度學、佛教學的影響,還受到西方哲學的衝擊與刺激,因此,才會出現所謂關於禪宗是否真的是佛教,禪宗思想與西方思想孰優孰劣的爭論。特別是,他們中間很多還是禪宗的信仰者與實踐者,因此,在西方思想衝擊下,他們試圖以禪思想來回應和抵抗的心情就格外迫切。那種對於禪宗超歷史的解釋、哲理化禪宗思想和實踐性組織活動,就呈現了他們的努力方向。而這一種努力方向,是習慣於以歷史和文獻為中心的現代中國禪宗研究者所不具備的。這恐怕也是導致中國的胡適和日本的鈴木大拙之間取向差異的背景。

中國學界對於禪思想的研究並非沒有成就,但往往多偏向「哲學」研究一路,這可能是由於長期以來宗教思想研究被安置在哲學系的緣故。不過,通常這些在中國叫做「哲學」的研究,往往會把本非哲學的禪思想當做哲學,「抽取而敘述之」,於是不免有圓枘方鑿之嫌。何況禪思想一旦被「本體」、「認識」,甚或「唯心」、「唯物」之類的概念工具切割,研究者對機鋒公案的語言文獻和對話情景,就沒有那麼深入的追究,也沒有那麼切近的感受。記得有人也曾經批評像我這樣的研究者說,你沒有進入禪體驗之內部,怎麼理解禪思想之真諦?作為一個歷史研究者,我不必在意這種苛責,那種來自內部的同情體會,和來自外部的客觀冷靜,最好當然是可以結合。因此,我很願意介紹那種兼顧內史(即禪思想和禪體驗的變化)和外史(即禪宗在歷史與文化中的變遷)的一些研究。小川隆的《語錄的思想史》,就是一部兼顧內外的禪思想研究著作。正如他說的,他是「試圖從學問上研究歷史上的禪」,因此,他「通過解讀禪語錄中所收集的大量問答,來考察禪在各個時代是如何被理解如何被表達」,因為禪宗,特別是唐宋禪宗留給後世最可珍貴的資料,只有這些乍一看上去千奇百怪、難以理解的語錄,因此他說,對於語錄的研究「必將成為我們研究禪宗的一個基礎」。

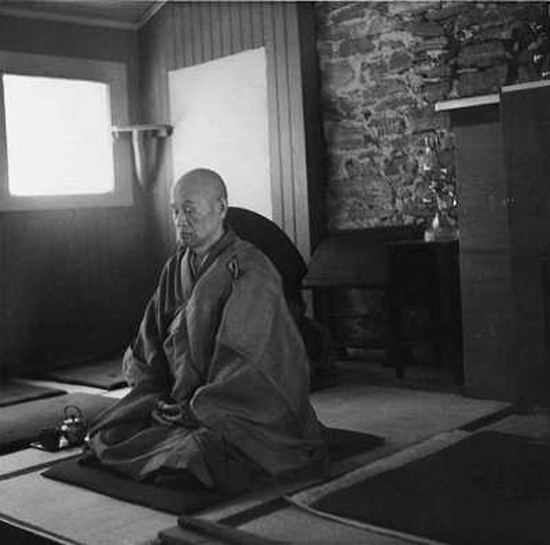

我從1990年代中期就認識小川隆先生,那時他不過三十歲出頭,他對於禪宗史的熟悉,對於中日以及歐美禪研究的了解,尤其是他出色的中文表達,給我留下了極為深刻的印象。我自認為,我對日本的禪宗研究界有一定了解,但我從那時起就意識到,他是日本年青一代禪研究的傑出代表。一方面接續了入矢義高先生等對於禪語錄的語言深入研究的傳統,一方面接續了柳田聖山先生等對於禪文獻的歷史精細考證的傳統,還能夠把那些看起來古怪詭異的禪宗語錄,放在歷史與文化背景中,進行沉潛的體驗和客觀的分析,因此他能寫出這樣一部精彩的著作。至今,我還記得1994年到京都花園大學參加過禪語錄研究班,年邁的入矢義高和柳田聖山兩位學者共同主持討論的情景。如今這兩位前輩學者已歸道山,但這種精深細緻的研究傳統,卻在小川隆先生這輩學者身上延續;我也曾記得2005年到東京大學參加過一次《祖堂集》研究班,聽到過小川隆和丘山新、衣川賢次等教授對五代禪僧記載的精心解析,這些解析奠定了小川隆這部著作的文獻基礎,使得這部論著基礎這樣紮實。同樣重要的是,在日本駒澤大學這樣一個禪宗大學裡任職的小川隆先生,他對西方禪宗研究和中國禪宗研究的熟悉,使得他可以超越國界的限制,把東方與西方的成果匯聚於一,把內史與外史的研究長處融為一爐。

================================

後宗教學 - 周慶華 - Google 圖書 - https://goo.gl/TujXDC

----------------------------------

鈴木大拙:什麼是禪(附胡適《中國的禪:它的歷史和方法》)

來源: 張繼中的日誌

什麼是禪

[日]鈴木大拙

從禪的觀點來看,宇宙乃是一個沒有周邊的圓,我們每一個人都是宇宙的中心。更具體一些說:我即中心,我即宇宙,我即是創造者。我舉起手來叫一聲:看呀!這就有了空間,有了時間,有了因果;每一條邏輯定律,每一個形而上原理,無不當下俱來肯定我手的實性。

【一】

拜讀了胡適博士這篇論中國禪的淵博而有教益的宏文之後,我所得的初步印象之一是:儘管他對歷史知道得很多,但他對歷史背後的行為者卻一無所知。歷史是一種公有的財物,每一個人都可以依照他自己的見地去予以處理。以此而言,歷史可說是一種客觀的東西,故其材料或事實有如科學上的對像一樣,隨時可供學者之揣摩研究——雖然,它們在歷史的構成中,完全是一種不定的要素。自然吾人無法給予有計劃的實驗。從另一方面來說,這個行為者或創造者——歷史背後的角色,是不容歷史學者作客觀的處理的。構成個性或主觀的那個東西,是無法作為歷史的客觀對象去加以研究的。所以者何?因為它不願作客觀的顯現。它只能為當事人自己所鑑知。它的存在乃是一種無可複制的獨特存在,而這種獨特性,以其形而上或最深的意義而言。只有他本人可以以直覺覺之:窺視它的內在情況,並非歷史學者所能辦到的事情。事實上,無論他如何用心嘗試,終屬徒勞心力,胡適未能了解此點。

我的另一個印像是:就禪而言,吾人的心智至少可分為兩類——第一類能夠了解禪,故有資格談談關於禪的東西;另一類則根本不知禪為何物。由於這兩類之間的差別係屬質的差異,故無調和的可能。我的意思是:從第二類的觀點來看,禪乃是一種全然超越此類心智領域的東西,故亦是一種不值得去浪費太多時間的題目、第一類對於第二類所陷的困境知之甚稔,何則?因為他們在未達禪境之前,亦曾親身經歷過那種困境。

在我看來,代表第二類心智的胡適,對於禪的本身尚目沒有討論的資格,更不必說去討論它的諸般歷史背景了。我們必須從禪的里面去了解禪,而非從它的表面去認識它。我們必須先獲得我稱之為般若直覺的能力,然後始可著手去研究它所外現的一切。要想拿蒐集所謂歷史資料的辦法去了解禪。並以之對禪之所以為禪的絕對特性、對於禪的本身或活於我們各人內心深處的禪作一結論,乃是一種有欠正確的辦法。

作為一個歷史學家,胡適所知的是禪的歷史背景,而非禪的本身。看來,他似乎並未體會到禪有其不依倚於歷史的生命。待他將禪的歷史背景作過一番窮盡的探索之後,他對於禪之依舊完全活著、依舊促請他注意、並且——假如可能的話——要他作“非歷史的”處理這一點。仍然一無所知。

【二】

胡適對於我所說的禪是非理性的、非吾人之知性所能領會一點。似乎不以為然。故而想來表示:只要我們將禪置於歷史的背景之中。即可易於了解。他認為,只要我們這樣做,便可發現中國佛教史中的禪學運動,只不過是“一個大運動中的一部分,可以正確地描述為佛教內部的一種革新或革命”。現在,且讓我來看看他這種說法是否正確。

我的論點有二:一、禪不是單靠知性的分析所能說明的。只要知性不離語言和觀念,它便永遠無法觸及禪的本身。二、即使是以歷史的態度去看禪,但胡適之把禪放在歷史的框子中去看,這種方法也是有欠正確的。何以故?因為他尚未懂得禪為何物。此處我必須強調的是:吾人對禪的本身必須先有一個如實的體會,然後始可像胡適所做的那樣。去研究它之歷史的客觀現象。

下面我先討論第二點,

胡適似乎並未了解“頓悟”在歷史背景中的真正意義。於此,他對道生的暗示作了不少說明。認為這就是禪宗思想的發端。但“頓悟”乃是佛教的根本要義,所有屬於佛教的其他各宗各派,包括大乘教和小乘教。瑜伽宗和三論宗,乃至淨土宗——在我看來——亦莫不皆以許多世紀以前佛陀在尼連禪河畔菩提樹下所證得的悟境為其淵源。佛陀的證悟也就是一種“頓悟”。我不妨在強調此一悟境的經典中提出《維摩經》、《楞伽經》及《圓覺經》二種作為說明,後者係禪的重要典籍之一——儘管它不時受到爭論。

慧能是禪學史中的一位先驅,從某些方面來說,我們不妨將他視做中國禪宗的初祖。他所傳揚的信息,實在富有革命性。儘管他生長在遠離唐代文化中心的嶺南,被人描述為一個目不識丁的農家子,但他卻是一位偉大的開拓者,推翻了在他以前的一切傳統教法,為佛學開創了一個新的境界。他所傳揚的信息是:定慧合一;有定即有慧,有慧即有定;定慧不二。在慧能之前,這兩者是分開講的;至少,它們的等一沒有獲得明確的認定,結果是犧牲般若之慧而取禪定。他們將佛陀之無上妙悟作純粹靜態的詮釋,使作為佛教思想基石的大乘空理(doctrine of sunyata),成了一個死板的東西。慧能複活了佛陀證悟的精神

據《楞伽師資記》所載,一般稱為四祖的道信,乃是一位偉大的禪師,他的繼承者五祖弘忍會下出了十或十一位大師,其中之一便是慧能。然則道信和弘忍,都未將定慧的異同作明白的闡釋。這也許是當時的情勢尚無迫切的需要使然。但到了弘忍之下、這種情勢便有了轉變,因為,在慧能的對手中,有一位聲勢幾乎蓋過慧能的傑出人物神秀。神秀在各方面——學養、個性以及僧徒訓練等,皆與慧能成一鮮明的對比。慧能待在南方,而神秀則至京城,有皇室作為外護。在這種情形下。神秀和他的教法受到較大的重視,乃屬當然之事。然則,慧能只在偏遠的鄉鎮以其特有的方式做他說法的下作、並未作任何特別努力去和神秀競爭。使慧能與神秀派之間的差異表面化並進而展開浩大的高下之爭的,正如胡適所描述的一樣,乃是慧能的年輕弟子神會。

雖然如此,但神會所強調的頓教,並未完全正確地反映出慧能的真正精神。說來只是定慧合一說的一個旁支而已。以我的“歷史認識”來看,先有定慧合一,只要先體會到這一點,頓悟即可不求而至。神會之所以強調頓悟,也許是迫於神秀門徒的強力對抗。我們只要一看宗密對神會教法所作的評語,對於神會的觀點即可獲得較佳的認識:“知之一字,眾妙之門。”此處的“知”,係指般若直覺之知,而非通常所說的“知識”之知。當“知”之一字被釋為“知識”(knowledge)之時——如胡適所作的一般——所有的一切妙義。便皆喪失殆盡了。不僅喪失了神會和慧能的本意,連禪的本身也給搞丟了。此處的“知”是開啟一切禪密的鑰匙字。關於此點,稍後我再來談。

所謂定即是慧,乃是慧能的直觀,這在中國佛教思想史中,確是富於革命性的話。天台宗智顗大師是佛教的一位偉大哲人。華嚴宗的法藏大師亦是,且成就更為顯著。後者使中國佛教思想發展達到了一個頂峰。他對《華嚴經》中的觀念所作的系統化闡釋,不僅是中國人所作的微妙的知性成就之一,即在世界思想史中,亦有其崇高的地位。智顗和法藏二人,無論從中國或整個世界看來,都屬頂層的人物,而慧能禪的直觀方面所得的成就,以其在文化上的價值而言,實在可與前二者互相輝映。

那麼,慧能的合一說究系什麼呢?它對禪宗各派以往的發展又有什麼貢獻?要答复這些問題,自非本文所能辦到。現在,我暫且只說神會。當神會與惠澄禪師討論合一問題時,他對檀主王維說:“今我共禦侍語時。即是定慧等一。”

此處,他用一句簡單的話,具體說明了這個道理;換句話說,神會拿他自己作了實際的示範。自然,馬祖的名言“平常心是道”,即係出自這個等一的道理。他解釋說:“何謂平常心?無造作,無是非,無取捨,無斷常、無凡聖;故經云:非凡夫行,非聖賢行,是菩薩行。只如今行住坐臥,應機接物,盡皆是道。”

關於定慧等一,茲再舉數則其後所發展出來的例子:

僧問長沙景岑(南泉普願弟子):“如何是平常心?”

景岑答道:“要眠即眠,要坐即坐。”

僧云:“學人不會。”

景岑答云:“熱即取涼,寒即向火。”

僧問:“南泉雲:狸奴白牯卻知有,三世諸佛不知有。為什麼三世諸佛不知有?”

景岑:“未入鹿苑時猶較些子。”

僧問:“狸奴白牯為什麼卻知有?”

景岑:“汝爭怪得伊?”

這個回答,稍後待我把相對與超越兩種知識作一分析時,自會得到較佳的了解。胡適也許認為用這種直接的方式要問者親自去體會真理,是一種“瘋狂”的禪宗教學法。

從某一方面來說,這種觀察人生的方式,也許可以看做一種自然主義,甚至可視為動物式的放任主義。但我們必須曉得的是:人類是人類,動物是動物。人類的自然主義與動物的自然主義之間。必須有一種差別存在著。我們人類首先發問,然後等待,再後決定,最後行動;但動物只是行動,並不發問。這是它們比我們便捷的地方,但也是它們之所以為動物的所在。人類的自然主義與動物的自然主義並不完全相同我們人類飢餓時,有時決定不吃,甚至決定餓死。這也是人類的自然主義,也許應稱之為非自然主義(un-naturalism)才是。

然而,就在這些自然主義的肯定或非自然主義的否定之間,我們每個人的心中卻也有著一種將我們導向我稱之為超越的“肯定”態度或心境。這可見之於禪師們所用以肯定的表詞中。如“是麼”、“只麼”、“如是”、“如此”、“只這是”,如此等等。這類表問,在禪師們用以表達“肯定”心境、接受“如此”或“性空”之理的一切言說中,多得不勝枚舉。

嚴格地說,世上是不可能有“如如”的哲學的。何以故?因為“如如”是無法用截然無誤的言辭作成一種觀念的定義的。當它一經作為一種觀念表現出來時,它已變成了一個影子,而任何以影子為基礎所建立的哲學,都是沒有實質的空中樓閣。“如如”或“只這是”,乃是吾人必須親自體驗方能知道的東西。因此,我們不妨說,只有具有此種體驗的人,才可以在它上面建立一個臨時性的思想體系。但具有此種經驗的人,大多時候,寧願杜口沉默,而不願用語言去宣說或用我們或可稱為知化的符號去表現。他們不想去冒被人誤解的危險;因為他們知道,指月之指極易被認作所指之月。一般說來,禪師們對於那些以販賣言辭或觀念為是的人,都很輕視或不屑。以此而言,胡適和我都是大罪人,都是殺佛殺祖的兇手。注定都要打入地獄。不過,如果對人有些益處,即使下地獄也不是一件壞事。因此,我不妨繼續下去。為了讓讀者明了我所說的“如如”的經驗或“只這是”的心地究竟似個什麼,且讓我引述《傳燈錄》中藥山惟儼(751—834)的一個問答,作為示例:

某日,石頭希遷大師(700—790)看到他的弟子藥山在坐禪,乃上前問道:“你在這裡作麼?”

藥山答云:“一切不為。”

石頭:“這麼即是閒坐了。”

藥山:“若是閒坐,即是有為了。”

石頭:“你說不為,不為個什麼?”

藥山:“千聖亦不識。”

於是石頭即以偈語贊曰:

從來共住不知名,任運相將只麼行;

自古上賢猶不識,造次凡流豈可明?

之後,石頭上堂對大眾說:“言語動用,都沒交涉。

藥山聽了說道:“不言語動用,亦沒交涉。”

石頭說:“這裡針扎不入。”

藥山說:“這裡如石上栽花。”

於是石頭點頭首肯。

米嶺和尚將欲示滅。給門人留了一個偈子:

祖祖不思議,不許常住世;

大家審思維,畢竟只遮是!

僧問利山和尚:“如何是西來意?”

利山答云:“不見如何。”

僧問:“為什麼如此?”

利山答云:“只為如此。”

“只麼”、“只如此”、“只這是”——所有這些。都是禪師們嘗試著用來表達那不可言說、不可思議的東西的表述之詞。當他們欲表達得更好些時,他們便說:“如石上栽花”,“無底籃子拾生菜”,或痴老“擔雪填井”,如此等等、他們愈想表達明白,結果越是難懂。他們如此做,並不含有任何特別的教學意義。他們只是嘗試著去說明他們心中的東西罷了。他們也不是不可知論的宣說者。他們只是有話想和他們同道說的誠樸禪師而已。

無論我們將禪放入何種歷史背景,無論史家運用何種方式去討論它——說它是反革命的也好,說它是反偶像或反傳統的也好,我們必須曉得的是:此種談禪的辦法,對於禪的本身,絕不能得到明白的認識。拿做歷史的辦法去談禪,其所得到的結果。最多亦不會超過它與所謂歷史要素之間的客觀關係。歷史學家——不論他的技巧如何高明,態度如何真摯,但當他把這一點做完之後,即使他用盡每一個可能的伎倆,仍然無法把有關禪的事兒做完。事實上,除非我們從禪的里面去體會禪,否則的話,對於禪的本質絕不會得到切實的了解。不幸的是。胡適似乎忽略了禪的這一面。

【三】

胡適的此種忽略,我們可在他討論宗密對於神會所作的描述上看出來。宗密把神會的教法歸納為一個中文“知”字,認為它是“眾妙之門”。胡適將此字譯為“知識”,認為它最能解釋神會的知解方法。由此可以證明。胡適除了從“歷史背景”去理解禪之外,對於禪的本身,根本不懂。

神會所說的“知”,並非知性知識的知,而是我所說的般若直覺之知。要解釋我所說的這個“知”,勢必費上許多篇幅不可,但由於這是禪的一個中心觀念,我不得不予以說明一番。如果我們知道“知”是什麼,對禪也就略有所知了。

當佛教哲人談到“如是”或“如如”時,當禪師揚起眉毛,揮動拄杖,或咳嗽、搓手。或大喝一聲,或只是說“如是如是”“只麼”或“只這是”等時。我們必須曉得,他們所指的一切,系我們心中的某種東西——可稱之為純粹的自覺,純粹的體驗,純然的覺醒或直覺(毋寧說是般若直覺)。這是吾人所有經驗和一切知識的根本基礎。它是無法予以界定的。何以故?因為界定即是予以觀念化和客觀化。這個“某種東西”即是究竟的真實,絕對的“主觀”或“空性”。此處最重要的一點是自覺——似並非相對的自覺。這個自覺即是“知”,宗密和神會將它視做禪的眾妙之門,是很對的。

我想請胡適明白的是:一般所謂的知識,以其通常所用的意義而言,係指能所或主客之間的關係。世間若無這種二分法的區別,知識即無從產生。此處倘有純粹知性的東西,我們就不可稱它為知識;否則的話,就會陷入混亂和矛盾之中。當自我在不斷退歸的意識作用之未自覺到它的自身時,這個最後的作用,就是我們必須以其最根本的意義稱之為自覺的東西。這是真正的自覺,其間沒有能所或主客的分別;主體即是客體,客體即是主體。此處如果仍有主客對待的分歧,那就是尚未到達意識的究竟。這兒,我們已經越過了這種意識的終極限度,覺知了此種超越的事實。此處沒有自我的痕跡,只有無意識的非我意識,何則?因為這時我們已經超出了主客相對關係的境域。

這就是神會所稱的“知”,亦即與“分別知”(discriminatory knowledge)對稱的“般若知”,或簡稱為“般若”。這就是禪的非理性、非吾人知識理解所到之處。這個“知”是般若的絕對客體,同時也是般若的本身。中國的佛教哲者們為了避免引起混淆起見,往往將此“知”稱為“般若之智慧”(Pan-ju chih chi-hui)以示與一般所了解的智慧有截然不同的區別。

專業的哲學家或史學家,也許要否定此“知”的存在與實性。因為,正如我們在此所發現的一樣,在他——尤其是史學家——對禪作客觀的和“歷史的”研究時,覺得它頗為不便處理。此處,歷史學家運用了奇異的戰術。他把所有不能方便地套進歷史背景的一切東西,一律視做“杜撰”、虛構或發明而予以輕輕略過。對於這種歷史,我們與其稱之為客觀,不如說它富有強烈的主觀主義色彩,較為貼切。

現在我準備提出一個禪的認識論。關於真如,我們可有兩種知識:其一是“關於”它的知識。其次是出於它的知識。今就“知識”一詞的廣義用法來說,我不妨稱前者為可知之知(knowable knowledge),稱後者為不可知之知(unknowable knowledge)。

當其為主體與客體的對待關係時。即是可知之知。這裡面有能知的主體與所知的客體之分。只要有此種二分法的情況存在,所有以此為基礎的一切知識,均屬可知之知。何以故?因為它是公有財物,每一個人皆可與之接近;與此相反的,當其為不屬公有、不能分享的絕對私有財產時,這種知,便屬不知或不可知之知了。由於不知之知係來自內在驗證的結果,因此。它也就是全屬於個人和主觀的知識了。然而,奇怪的是,此種知雖屬私有,但凡是擁有它的人,卻絕對相信它的大公無私。他知道每一個人都具有這種知識,但卻並非每一個人都意識到它。

可知之知是相對的:而不知之知則是絕對的,是超越的。因此,也是非觀念媒介所能傳達的。絕對的知識,是能知的主體直接認識他自身的知識,在他和他的所知之間沒有任何中介的關係。他不必為了認識自身而把自己分為諸如主體和客體的因素。我們不妨說它是一種內照的狀態。單是這種內照即可使吾人保持無憂無慮的心境。

不知之知系直覺之知。但我們必須曉得的是:般若直覺與感覺之的直覺全然有別。在感覺的直覺中,能覺的主體與所覺的客體不但仍可分開,且互相對立。它們仍屬於相對與分別的範疇。般若的直覺則可達到圓融一如的境地。它與倫理學和數學上的直覺亦有不同。

若要給般若直覺的特性作一概略的描述,我們不妨如此說明:般若直覺不是衍生的,而是本原的;不是推論的,不是唯理的,亦非間在的,而是當下的、直接的;不是解析的,而是統合的;不是知解的,亦非象徵的;不是有心表現的。而是自然流露的;不是抽象的,而是具體的;不是序列的,不是有意的,而是法爾如然的、究竟終極的、不可化誠的;不是永遠退縮的,而是無限含容的;如此等等。如果我們這樣繼續列舉下去,此外還有許多屬性形容詞可以拿來描述般若直覺的特性。但此處有一個特點是我們不可忽略的:般若直覺的獨特之處在於它的權威性,使你對於“我是究竟真實的本身”,“我是絕對的知者”(knower),“我自在無礙而無任何憂懼”等感覺,具有充分的信心和助力。從某一方面來說,般若直覺相當於斯賓諾莎的“直覺知”(Scientia intuitiva)。依照斯氏的說法,此種直覺,不但絕對無誤,而且,與推理相對的,能使心靈產生最高的寧靜和性德。

現在,且讓我們來看禪師究竟如何以答問的方式去配合這些只是禪境的般若直覺之特色。我只需要舉數例,即可表明我的看法。

道悟問石頭希遷大師:“如何是佛法大意?”

石頭:“不得不知。”

道悟:“向上更有轉處也無?”

石頭:“長空不礙白雲飛。”

另外一次,道悟又問:“曹谿意旨誰人得?”

石頭答云:“會佛法的人得。”

道悟又問:“師還得否?”

石頭答道:“我不會佛法。”

從表面看來,此種問答也許令人不解,因為。石頭不但曾於年輕時在六祖慧能會下習禪,之後且在慧能的得法弟子之一的青原行思門下契悟。那麼,他為何要說他不會曹谿意旨(亦即禪)呢?他在第一則問答中說,只有懂得佛法的人才能說出佛法是什麼。這是非常自然的事情。但他說他不會佛法,那究竟是什麼意思呢?顯然的,他的知乃是不知。這就是“不知之知”(unknown knowledge)。

僧問大顛:“其中人相見時如何?”

大顛答云:“早不在其中也。”

其僧又問:“其中者如何?”

大顛應道:“不作這個問。”

此處,我們可以很容易地看出,這種“知”並非可以傳授他人的知識。就其在吾人心中產生的意義而言,它不僅完全是主觀的,且只有當人始可體會,我們不妨稱之為“內證的知”(inner knowledge)。但當我們一經說它在內之時,它已到了外面,不再是原來的樣子了。你既無法肯定它,又無法否定它。它可以超越兩者:但當你加以選擇時,它又可以是肯定或否定的了。因此:

藥山上堂雲:“我有一句子,未曾說向人。”

道吾出雲:“相隨來也。”(譯文原意為“你已將它洩露了”。)

後有僧問藥山:“一句子如何說?”

藥山答云:“非言說。”

道吾說道:“早言說了。”

藥山的“一句子”,也只是“不知”或“不可知”之“知”。它是究竟實相,亦即所謂“神性”(Godhead),由於其中絕無任何分別,故知性也就無法予以形容,不能說它是這或是那,是善或是惡,是是或是非。說它即是否定它,當藥山開口說它時,不論他的態度是肯定的還是否定的,他的“一句子”都已不再存在了。因此,道吾說他的老師自相矛盾是對的。但我們不妨說,道吾也犯了他所加於他人的錯誤。唯就人類的知性而言,我們都無法避免這個矛盾。藥山對於此點自然完全明白,但只要他也是人類的一分子,他就不得不如此。下錄《傳燈錄》(卷十四)中一段關於他的記載。明確地表示了他的立場:

僧云:“學人己事未明,乞師指示。”

藥山沉默了片刻,答道:“我今為你道一句不難,但你要於言下便見才行。若更入思量,即成了我的罪過。不如且各合口,免相累及。”

這是一種坦直無隱的表白。這個“一句”是一種內證經驗,非語言文字所能說明,何以故?因為語言文字只是符號,而非事物的本身。但由於語言文字系吾人為了彼此溝通而發明的一種方便媒介,因此我們都有著將媒介當做事實的傾向。金錢所代表的是一種含有真正價值的貨物,但由於我們已用慣了金錢,以致竟將它當做價值的本身一般使用著。語言文字亦如金錢,禪師們對於這一點非常了解;因此,他們經常強烈地反對語言文字及專門操使語言文字的知性。這便是他們之所以要訴諸棒喝和各種姿勢的原因。而即使如此,與究竟實相相距仍然甚遠;禪師在傳達自心的東西方面,一直面臨著這樣一個難題。嚴格說來,根本無法可資傳達。他只能藉助語言文字、姿態表情以及他認為可以逗機的任何事物,去喚醒對方同樣的內在經驗。這兒沒有定規可循,沒有公式可套。

為了進一步認識“知”或般若直覺的性質起見,且讓我再從《傳燈錄》中引述一些示例,以此類記載而言,它是了解禪所需的問答及其有關資料的寶庫。

僧問道吾圓智禪師:“無神通菩薩為什麼足跡難尋?”

所謂“足跡難尋”,在禪中有著特殊的意義,這只有有高度修養的禪師方能臻比。我們一般凡夫俗子,總是留下各式各樣可以被人測估內心生活的足跡:而這種內心生活總是染著自私的色彩和由自私而起的動機,以及為了實現此種動機而起的知性計慮。因此,所謂不留痕跡,用基督教的話說,即是超越造物的心識作用;用一句形而上學的話說,即是超越肯定與否定,自由自在地運行於平等一如的境地,過著無求無著的生活,這是禪學中最重要的觀念之一。尋求禪師生活中的無跡可尋的足跡,即是尋求一種究竟真實的“不知之知”。現在。且讓我們看看道吾圓智如何答复這個問題。他的答复很簡單:

“同道方知。”(意為:只有與無神通菩薩同行的人方能知道。)

其僧又問:“和尚知否?”(譯按:此處“和尚”系敬稱。)

道吾答云:“不知。”

該僧想知他何以不知:“為什麼不知?”

這位大師未答所問,只說:“你不識我語。”

道吾並不是一個不可知論者,他什麼都知,他對這位問話的僧人知道得清清楚楚。他的“不知”是“非知所能到”的“知”,這與下面他所答的“不識”。同屬一個範疇。五峰問他:“還識藥山老宿否?”他答道:“不識。”五峰又問:“為什麼不識?”他又答道:“不識不識。”在此,我們可以從他的重複否定中看出,他的答復是頗具強調性的。這真是對於“歷史”事實的一個絕大否定。因為,眾所周知的,道吾乃是藥山的主要弟子之一,因此,五峰所問的,並非有關人際關係的一般問題。由於道吾對於此點知道得太清楚了,因此始有“不識不識”之答。

倘使我再如此列舉下去,那真要永遠舉之不盡了。我想,只要再舉一個例子,就足以闡明我對神會、宗密及一般禪者所通用的“知”之一字的看法了。

藥山弟子、洞山之師的雲巖曇晟(841年卒),某次對會眾說:“有個人家兒子,問著無有道不得的。”

洞山問道:“他屋裡有多少典籍?”

雲巖答云:“一字也無。”

洞山:“怎得這麼多知?”

雲巖:“日夜不曾眠。”

洞山:“問一段事還得否?”

雲巖:“道得卻不道。”

我們如果把這些禪的問答要旨約略地代以現代術語的話,即可獲得如下的義理:

吾人通常的推論是:A之所以為A,因為A即是A;或者,因為A即是A,所以A即是A。禪同意或承認此種推論的方法。但除此之外,禪尚有其本身的方法,這是一般人通常所不能接受的。禪可以說:A之所以為A,因為A即是非A;或者,因為A即是非A,所以A即是A。

吾人之世俗的思維方法是:任何事物皆有其因;無一事沒有成因;因果律作用於一切而在一切之中。但當某些基督徒宣稱:上帝由無中創造了世界;或者,上帝要有世界,便有了世界;或者,“若說上帝於過去或未來創造世界,那是愚蠢的說法,因為系在一個當下中創造了世界以及其中的萬物”,如此等等。禪也同意這些說法。

數學上的說法是:零等於零,一等於一,一加一等於二,如此等等。禪也有這種說法,但它卻不反對如下的論調:零等於一,零等於二,一加一等於三,如此等等。何以故?因為零即無限,無限即零。這不是非理性、不是超越吾人理解的麼?

幾何學上的圓有一個圓周和一個中心——僅僅一個,不多不少。但禪卻承認有這樣的圓:既無圓周,亦無中心,故有無量數的中心。這個圓既無中心,故無一處不是中心;由此中心而起的每一個半徑、長度都不相等——這也就是說,每一個半徑均皆同樣無限地長。從禪的觀點來看,宇宙乃是一個沒有周邊的圓,我們每一個人都是宇宙的中心。更具體一些說:我即中心,我即宇宙,我即是創造者。我舉起手來叫一聲:看呀!這就有了空間,有了時間,有了因果;每一條邏輯定律,每一個形而上原理.無不當下俱來肯定我手的實性。

【四】

歷史涉及時間,禪亦如是,唯有不同之處:歷史對非時間(timelessness)毫無所知——也許視之為“杜撰”;而禪對於時間與非時間則兼容並蓄之——亦即是說,非時間中的時間,時間中的非時間。禪就活在此種矛盾之中。我說禪“活”在此種矛盾之中。歷史之所以迴避任何活的東西,乃因為活人不喜歡與過去、與死人聚在一起。它太活了,實在不是慣於在墳墓中挖掘死屍的史學家所能掌握的。這與禪大相徑庭。禪使死者復生,重敘他們的生活——雖然,禪中並無所謂復活的觀念。根本無生,死從何來?我們全都活在非時間中。所謂“知”者,即是曉了此一歷然的事實。然而,史者對此卻似乎毫無所涉。

科學教給吾人抽象理念,概念化和特殊化。這大大地扭曲了我們人類的見性,使我們拋開了活潑具體的,代之以死的、一般的、抽象化的東西,因此,實際上也就是不存在了。經濟學家有所謂“經濟人”(economic man),政治家有所謂“政治人”(political man),歷史學家也許亦造出了“歷史人”(historical man)。所有這些,都是抽象概念和虛構。禪與死人、與概念、與邏輯和過去,了無關涉。胡適能否同意這種說法?我頗懷疑。

現在,當我把禪放在某個歷史的角落去看,並不能完全窺見禪的奧義時,我希望我的意思能夠得到清晰的認識,因為禪絕不僅是歷史所能說明的。儘管歷史可以告訴我們許多關於禪與其他事物或事件的關係,但亦只是關於禪的事情,而非我們大家所生活的禪之本身。從某一方面來看,正如胡適所說,禪是反偶像的,是富有革命性的,但我們必須強調的是:禪絕不僅僅如此,這個框子並不能涵蓋禪的奧旨。

舉例來說,使得禪者反偶像和鬧革命的究系什麼?禪者不但喜用粗鄙的語句,往往十分褻瀆,且在似乎沒有絕對必要的時候訴諸不屬陳規老套或“最最卑俗的語言”,到底為了什麼?我們總不能說他們只是為了破壞而破壞、只是為了反傳統而反傳統吧?光說禪富有革命性是不夠的,我們必須究明它所以如此的原因才行。那麼,試問:禪者之所以反偶像、鬧革命、反傳統、說粗話以及我們所說的非理性,其原因究竟何在呢?禪絕不僅是一種消極否定的運動,其中有著非常積極肯定的東西。為了探索此中的道理,且讓我自己來客串一下某種史家的角色。

禪確是世界思想中一個偉大的革命運動。它發生於中國而不可能——在我看來——發生於任何其他地方。中國有著許多值得自豪的東西。我這話的意思,係就人類意識發展的世界基準來說,非指文化上的民族或國家主義(Cultural nationalism)而言。中國佛教到了慧能(713年卒)的時代,始行退除濃厚的印度思想色彩。中國人在這方面的成就確實非常突出。並且,我認為,中國佛教哲人如智顗和法藏等人,即使列入世界最偉大的思想家之林,亦毫無愧色。無疑地,他們都是中國土生土長的產物。但我們可以說,他們的思想方式都曾受過印度先驅的熏陶和啟迪;因此,他們也都是馬鳴大士、龍樹尊者和世親菩薩等聖哲的直傳法嗣。然則,從某一方面來說,中國人能夠完全自肯而與印度抗衡的,卻是禪的方面。禪是不可能在中國以外的任何其他地方或人民之中孕育、滋長和繁茂起來的。我們只要一看它在唐宋時代風靡整個中國的情形就行了。這確是中國思想史中一個值得注意的現象。那麼,使得禪在中國發揮如此強大之道德的、知性的和精神上的影響的,究系什麼呢?

假如世上有任何民族或種族可以用一句話來描述其特性的話,我得說中國人是一個特別實際的民族,與印度人之耽於冥想、傾向概念、出世精神及非歷史的心智相較,正好成一鮮明的對比。當佛教僧侶初到中國之際。中國人對他們那種不務勞作和獨身主義的做法,是頗為反感的。中國人如此思維:如果那些僧侶不去工作,那麼誰去供養他們呢?自然,那隻有不是僧侶的人了。這也就是說,俗人就得為不工作的僧侶去工作了。如果那些僧侶不結婚,那麼誰去照顧他們祖先的亡靈呢?印度人認為精神導師不必從事勞務乃是理所當然的事,因此,他們的衣、食、住等生活所需依賴俗人供給,更是最自然不過的事。耕種、砍柴和洗滌碗盤等,都是有損他們尊嚴的事兒。由於此等種種社會情況的差異,故禪不可能產生於印度。何以故?因為習禪的一個最典型的生活特質,即是師生一同操持各式各樣的勞動工作。在工作中互相問答頗富形而上色彩的題旨。但他們小心地避免使用抽象的術語。他們所碰到的任何具體物事,都可用做究明真理的題材。如果他們在採茶,茶樹就是他們討論的話題;如果他們在途中看到了鳥獸。鳥獸就成了他們生動的話頭。不僅是活的或死的東西,即連他們所表現的言談笑語和動作,也都成了他們用以探究真理的材料。對於禪師而言,生命的本身及其所生的一切動力,無不均皆善說法要。

因此,當禪師在編織草鞋、粉刷牆壁、看經或喝茶時。僧徒都可以走上前去向他問道。反之。當禪師碰到他的弟子在刈草、割麥、舂米或推車時,他亦可以走上前去向他們提出表面似是無知、實則深含形而上或精神意義的問題,迫使他們應對。趙州和尚,凡遇來僧,不論身份地位如何,一律以茶款待,即是最著名的範例之一。每當有僧前來參問時,他也許問他何處來,然後按照他的應對機緣,給他不同的指導。像這樣的辦法,我們不妨稱之為禪的實習課。

設若禪係由推理的知性路線發展而來的話,這類事情也就無從發生了。但禪所行的是般若直覺,所重的是絕對現在(absolute present)——工作在其中進行、生命在其中活著的現在。所有一切禪的修習,都繞著此一絕對現在而進行。任何事情或任何工作之道德或精神上的價值,都是事後出現的東西。故亦是在工作業已完成,作為一種研究對象自工作者本身分離而出之後的結果。當工作繼續進行時,對於工作本身的估價,只是附隨而非根本的事情。禪的日常生活,乃是去生活,而非從它外面去看生活——否則便是把生活從它的實際生活中分離出來了,如此,便有言辭、觀念、概念等東西出現了,而這是不屬於禪的興趣範圍的。

褻瀆或神聖、高雅或粗鄙的問題,皆是概念和分離的結果。問題一經產生,禪已離開十萬八千里了。禪師對於某事是否為習俗所禁忌。是不受阻礙或拘限的。他們的目標並不在於破壞偶像,只是他們判斷價值的方式如此自動地出自他們內在的生活而已。作為局外人的我們,對於他們所下的判斷。所涉及的只是禪的生活之過往陳跡,只是生命久已離開的屍骸罷了。因此,禪與生活保持著一種密切而不可分的關係。我並非說印度人的心智不似如此,而是說中國人的心理較他們更富人世意識(earth-conscious),不欲離開塵世太遠。就以此點而言,中國人是頗為實際的。故禪也飽含著這種精神。慧能一直做著砍柴和舂米的工作,而百丈則是以此種工作建立禪宗叢林制度的偉大天才。

【五】

無疑地,胡適是一位出色的作家,同時也是一位機靈的思想家,但他那種歸納禪法的邏輯或為了經濟上的需要爭取有力檀主支持的論點,說來至少是不合邏輯,對他那種唯理主義或歷史主義(historicism)是頗不相應的。儘管他曾提到“這些新的情況以及其他許多可能的原因”。但他卻未指明“其他許多可能的原因”究系什麼。也許是他沒有時間去把發生這“許多原因”、迫使禪師以“瘋狂技巧”取代“直口說出”的“歷史背景”予以申述一番。

但是,那些深信無佛無菩薩或難言其有但認為他們是“賺人入淫魔坑的殺人賊”的禪師,不能自由地謝絕民間權威的支使,對此,我們可以想像嗎?在他們尋求外護與發明“某些別的比較巧妙、但同樣刺激思想的方式去表達他們前輩大師所直口說出的東西”之間,又有什麼邏輯上的關係呢?

棒喝的手法比前輩大師的直口說出更為巧妙麼?我真不知胡適憑什麼認為棒喝“似是瘋狂”而非“直口說出”。在我看來,它們——棒與喝——跟“無佛!”“勿著一物!”,等等,一樣直接明白,一樣直說無隱。是了,假如有若何差異的話,那就是它們較“簡明而又無可誤解的語言”更富表現力、更有效果、更為扼要、更得要領了。其中絕無“瘋狂”的地方,沒有似是或不似之處。它們實是吾人可以用於指點或教導生徒的最為穩健的方法之一。問者本身是佛,卻問什麼是佛,豈非愚蠢?一個性急的禪師,究竟能拿什麼辦法去使這樣一個問話者體認此一事實呢?一個論證引起許多論證。最有效、最迅捷的辦法,莫如給他“三十棒”或大喝一聲了。雖然,結果如何,得視發問者本身及使其發問的情況如何而定;但禪師之訴諸此種“似是瘋狂”的方法。並無任何不是之處。毋庸贅言的是,棒喝的用意並不限於一點。它們的用法頗多,變化亦多,因此,若要了解它們在不同情況下的意義,非有深切的禪悟不可。例如,臨濟的“喝”就有四種用法。

現在,且讓我再問一句:胡適所說的“前輩大師”究竟指哪些?如胡適所說,臨濟是直說無隱的,德山亦復如是,但使用棒喝的,也是他們。就以歷史而言,使用棒喝的大師,在他們之前還有馬祖,除了棒喝之外,他甚至連拳腳都用。此種禪的“瘋狂”教學法,可以說是馬祖首開其端。與他同代,同樣以禪悟著名的石頭,雖沒有馬祖那麼“瘋狂”,但禪風之播及整個中國,特別盛行於南方,則是始於江西的馬祖和湖南的石頭。胡適所說的“前輩大師”,想必是在馬祖之前的大師了,意即是六祖慧能、荷澤神會、南嶽懷讓和青原行思他們了。但被胡適歸入直口說禪的一類大師之列的,顯然是臨濟、德山和馬祖。

胡適並未了解“不說破”的真義究竟何在。所謂“不說破”,並非不直說。我希望他能夠曉得的是:般若直覺中有著某種非知性所能把捉、非所謂直說所能說明的東西存在著。並非禪師存心避免使用此種直說的方法,因為般若直覺是超於主客對立的兩邊的,故亦非任何一邊所能範圍的。我說禪超越吾人理解的境域,便是這個意思。此處所謂的理解,我的意思是指概念化的活動。當禪的體驗——或般若直覺,名稱不同,所指無二——一經予以概念化之時,它已變成了別的東西,而不再是禪的體驗了。因此,所謂“不說破”也者,並不是一種教學方法;它是這個體驗本具的特性,即使是禪師,對之亦無法可施。茲為便於闡明此種說法,且讓我引述兩則問答。

僧問:“古鏡未磨時為何?”

禪師:“古鏡。”

又問:“磨後如何?”

禪師:“古鏡。”

之後,有人將這個問題拿去請教另一位禪師,這位禪師對前一問的答复:“照天照地。”對後一問的答復是:“漆黑一團。”

這裡所謂的“古鏡”,係指究竟實相、神性、心性、萬象未分時之完整體性。“磨後”則指分化上帝創造的世界、森羅萬象的宇宙。在前一個問答中不論磨與未磨,結果都是一樣。在後一個問答中,當其未磨或未分寸,它照耀整個宇宙;但當其已磨後,則失去了古時的光輝,而為萬象所掩蔽。在此,我們不妨說:前一個問題與後一個直接抵觸,或者,前者無視分化的事實,那是不合情理的。關於其中的每一問答以及兩者之間的關係方面,我們還可以提出更多的問題,但“不能破”,若要使我們的理解力獲得滿足,非有長時間的討論不行。但當其一經討論完畢時,開頭時的那種原始直覺已經消失不見了,事實上,我們已為厚厚的論證之塵所覆蓋而不知身在何處了。我們在前面所指的“直說”的用法,將我們推入了理解的迷宮而不給我們一點實在的東西,我們都被汽化了。

朱熹是一位偉大的儒教思想家——這是毋庸置疑的,但他對於古鏡的體驗沒有般若直覺。因此,他對於“不說破”和“金針”所說的都是題外話。此處沒有一樣東西是屬於教學法的。關於“不說破”(不可說),我已“說破了”(巧飾過去)也。

現在,讓我們來看看“金針”。它並非存心要避開局外人的視線,即使你想將它度與別人也沒法度,它是我們每一個人必須親自把捉的東西。這並不是說:“我不願將它遞給你。”(I'll not pass it on to you. 譯按:此句似系針對胡適先生的譯語而發。胡先生對於此偈“鴛鴦繡出從君看,莫把金針度與人”的譯語為:You may exa mireand admire the embroidered drake,but the Golden needle which made it。I'll not parson to you. )而是:“我無法將它遞給你。”(I can't pass it on to you.)因為,我們每個人都有這樣一根“金針”,但只有在我們將它從潛意識中找出來時,它才為我們所有。凡是可以彼此受授的東西。都不是得者與生俱來的。關於此點,我們可以拿香嚴的故事來說明。

香嚴智閒是溈山靈佑(771-834年)的弟子。溈山知是法器,欲激發其智光。一日謂之曰:“我不問你平生學解及經卷冊子上記得的東西。試將你未出娘胎、未辨東西時的本分事道一句來!”

這個“一句”,既非我們可以“說破”(充分說明)的東西,更非我們可以傳授他人的東西。神要我們每一個人各以其本身的方式,從意識的深處去體會它——甚至要在它們尚未被心理學或生物學所可能分辨之前。因此,它是超越吾人相對的理解範圍之外的。我們怎能做到這一點呢?然而這卻是作為出色禪師的溈山要他弟子去做的事兒。

香嚴對此懵然無對。他沉吟良久,遂進數語,陳其所解,但皆不為溈山認可。於辭窮慮竭之餘,他便求師父為他解說,但溈山對他說道:“我說得的是我的見解,對你的眼目有甚益處?”香嚴回到住處,遍檢所記諸方語錄,找不出一句可資酬對的話來。洩氣之餘,乃自嘆息道:“畫餅不能充飢。”於是燒了筆記,決心不再學禪,免役心神,於是泣辭溈山而去。後至南陽,見忠國師遺跡,遂棲其側。一日在山中芟除草木,以瓦礫擊竹作響;俄於失笑之間,廓然省悟了他那未出娘胎以前即已具有的潛意識的意識,遂歸沐浴焚香。遙禮溈山,感謝他沒有為他“說卻”(解釋)那“一句”之恩,並述了一偈,其開頭兩句為:

一擊忘所知,更不假修治。

在溈山不為香嚴解說那“一句”的意義時。他並未想到運用任何特別的方法去教導這位“法器”,因為,即使他想教他一些什麼,他亦無能為力,正如他當初對他說的一樣,他所說的是他自己的見解,於別人沒有益處。知識之所以能夠互相傳授,乃因為它是人類社會所共有的公器。而禪卻不是這樣可以授受的東西。以此而言,禪是純粹屬於個人私有的。

還有一點我想補充一下,這也許有助於澄清胡適對於中國禪所持的觀念。

胡適必然已在他對禪所做的歷史研究中發現:中國的禪與印度佛教的禪那之間幾乎已經沒有多大關係——儘管中文“禪”之一字係由梵文dhyana衍譯而來,原作觀想、靜慮、思維等解的“禪”字,到了六祖以後。已經不再適用了。正如我曾說過的一樣,造成此種分化的原因,係出於慧能的革命運動。

慧能給中國佛教所帶來的消息是般若與禪那合一,亦即定慧等一說。神會是最善於宣揚這個宗旨的一個,他在對禪的理解方面,知解的成分較馬祖、石頭等人要濃厚得多,而這也就是神會一派失卻中國人心的原因之一。中國人沒有知性或形而上的傾向,因此,作為地道的中國人心靈產物的禪,是不喜歡此種知性的扭曲的。由於臨濟宗的作風與禪的精神較為投合,故與中國人之喜歡實踐及直指標的性向頗為調和。且不論曲直如何,以定慧等一為基礎之禪的基本特性,正如前面所述的一樣,已由神會用相當明白的方式將它指了出來。

有關此種定慧之間關係的問題。在慧能以前的中國。並未將它置於一個焦點之上予以熱烈的研討。對於定慧,印度人天性側重前者,中國的佛家也就踏著印度先賢的足跡前進,對於這個問題未子太大的注意。但慧能一經出來,他馬上就看出了“慧”是學佛最根本的要件,如果舍“慧”而就“定”,則真正的問題勢被忽略不可。尤其重要的是,禪那與天台宗徒所專注的止觀互相混溶了。我不認為慧能對這個問題曾有歷史的認識,他只不過是宣布他的般若直覺罷了。到神秀或其弟子喧嚷著反對以神會為首的慧能運動時,此種情況始被烘托出來。關於中國的禪與印度佛教的禪那,迄今仍有許多佛教學者依然混淆不清。

此外尚有其他一些問題想在此地予以探討。但那要等到以後有機會才行。但願上述各點能夠去除胡適對於禪的“本身”所持的一切誤解——除了它的歷史背景。

附:中國的禪:它的歷史和方法

胡適

我的學者朋友——前日本京都大谷大學教授鈴木大拙博士,最近三十年來,一直都在做著向西方人士解說和介紹禪的工作。經過他不倦的努力。加上許多談禪的著作,他已成功地贏得了一批聽眾和許多信徒,尤其是在英國。作為他的一個朋友和中國思想的歷史學者,我一直以熱烈的興趣注視著鈴木的著作。但我對他的研究方法。卻也一直表示失望。他使我最感失望的是——根據鈴木本人和他弟子的說法:禪是非邏輯的、非理性的。因此,也是非吾人知性所能理解的。鈴木在他所著的《禪的生活》(Living by Zen)一書中對我們說:

如果吾人拿常識的觀點去判斷禪的話,我們將會發現它的基礎從我們的腳下坍去。我們所謂的唯理主義思維方法(rationalistic way of thinking),在衡量禪的真偽方面,顯然毫無用處。禪完全超越吾人理解的限域之外。因此,我們對於禪所能說明的只是:它的特點在於它的非理性或非吾人邏輯理解所到之處。

我所絕對不能同意的,就是他否定我們理解和衡量禪的智能。所謂禪。果真那麼不合邏輯、不合理性,果真“完全超越吾人理解的限域之外”嗎?我們的理性或唯理思維方式“在衡量禪的真偽方面”果真毫無用處嗎?

禪學運動是中國佛教史中一個不可分割的部分。而中國佛教史又是中國一般思想史中一個不可分割的部分。我們只有把禪放在它的歷史背景中去加以研究,才能得到適當的理解。這與中國哲學其他任何宗派一樣,都必須放到它的歷史背景中去予以研究、理解才行。

拿“非理性”去解釋禪的人,其主要的毛病就出在他們之故意忽視此種歷史的方法上。鈴木說:“禪是超越寸空關係的,故自然也是超越歷史事實的。”採取此種非歷史和反歷史觀點去看禪的人,絕不能了解禪學運動和偉大禪師的教示。欲以此種觀點去使東方或西方人對禪獲得適當的了解,亦無指望。他所能告訴大家的,頂多只是:禪就是禪,完全超越吾人邏輯的理解。

但假如我們把禪學運動放回它的“時空關係”之中。這也就是說將它放在它的適當歷史背景中,把它和它之似是瘋狂的教學方法視做“歷史事實”去加以研究的話,然後,也只有然後,我們對於中國智慧和宗教史中的此一偉大運動,始可得到知性和理性的了解與評鑑。

神會與中國禪的建立

其次要說的,是中國禪學運動的一個新的史實。這是我根據可靠的記錄予以重訂的。我所引證的這些歷史記錄,雖曾被人一直忽視或歪曲到現在,但如今不僅已經獲得澄清,且有八九世紀藏於敦煌石窟(在今之甘肅)達一千餘年之久,直到最近始在中國和日本編輯出版的文獻,作為有力的支持。對於這些新近發現的部分材料。鈴木和我都曾參與編輯和出版的了作。

這段歷史故事,係於700年,以武后(690-705在位)詔令楞伽宗的一位老和尚至京城長安為始。這個和尚就是當時已經九十多歲,以在深山(今之湖北武當山)坐禪苦修著名的神秀禪師。這位年邁的和尚,在皇室的堅決邀請之下,終於接受了詔令。

當他於久視二年(701)到達京城說法時,必須讓人抬到會場才行。據說。武后不但對他非常崇敬。且將他迎至宮中供養。她的兩個皇子和整個宮廷,都坐在他腳下恭聆教旨。他被尊為“兩京法王,三帝國師”達四年之久。當他於705年去世時,曾由朝廷及數逾千萬的僧俗為之送葬。敕令建立三座大寺紀念他——一座在京城長安,一座在他修禪的地方,另一座在河南他的出生之處。兩位皇帝中的一個兄弟還和當時有名的散文作家張說為他寫了碑銘。

張說在他所做的碑文中,曾將神秀的傳法系統作如下的排列:

一、達摩二、慧可三、僧粲四、道信五、弘忍六、神秀

神秀死後,他的兩個弟子普寂(739年卒)和義福(732年卒)繼續被武后尊為國師。在他們死後所作的碑文中,傳法系統的排列如前(亦即列為第七代——譯者)。

這張傳法系統表持續了二十年之久,一直未曾更動,說不定係以楞伽宗自達摩以來所傳的幾個法系之一而被承認著。

但到了開元二十三年(734),在普寂的勢力仍然極盛的時候,忽有一個叫神會的南方和尚。在滑台寺(在今之河南)的一次無遮大會中,出來公開指責神秀一派,說他的傳法系統是假的。

“菩提達摩,”這位陌生的和尚說,“傳一領袈裟給予慧可,以為法信。經四代而至弘忍。但弘忍並未傳給神秀,而是傳給了南方的韶州慧能。”然後他又說道:“即連神秀禪師在日,亦指傳法袈裟現在南方,所以他從不自稱第六代。但今普寂禪師自稱第七代,妄樹其師為第六代,所以不許。”

其時會中有一位和尚起來警告道:“普寂禪師名字蓋國,天下知聞。你現在攻擊他,豈非不顧生命危險?”神會答云:“我今設此莊嚴大會,只為天下學道者定宗旨,為天下學道者辨是非,豈惜生命?”

於是,他又宣布說。神秀和普寂的禪是假的,因為他只認漸悟,而“我六代祖師,一一皆言'單刀直入','直了見性',不言漸階。學道者須頓見佛性,漸修因緣,如母頓然生子,然後與乳,漸漸養育……”

接著,他指責神秀及其弟子普寂等所傳的為一種四重式(fourfoldformula)的禪——“凝心入定,住心看淨,起心外照,攝心內證。”並說這歧皆是“菩提的障礙”。他掃除一切坐禪的形式,認為它們全然多餘。他說:“若以坐為是,舍利弗宴坐林間,何以被維摩詰訶?”又說:“今言坐者,念不起為坐;今言禪者,見本性為禪。 ”

就這樣,神會駁斥了全國最崇敬的宗派,建立了一種革命性的新禪;但由於這個新禪否定了禪的本身,所以根本上也就算不得是禪了。他並未稱這種頓教是他自己或他老師慧能的學說,只說它是達摩以來六代所傳的真宗。

根據新近發現的文獻資料,所有以上種種,都是於開元二十二年(733)在滑台——距離長安和洛陽很遠的一個鎮市——發生的事情。普寂於739年死後。當時的名人李邕(678—748)為他寫碑,其中特別重述他在死前對弟子所說的達摩傳宗的話:“吾受託先師,傳茲密印,遠自達摩菩薩……”這是不是有意強調此一傳承系唯一的密傳,藉以間接答复神會的攻擊呢?

745年,這個“異端”和尚被召到東京洛陽荷澤寺,這是他以後被人稱為“荷澤大師”的原因。他以七十七歲的高齡抵達洛陽,在那兒住了八年的時光。於此,他再度展開公開的挑戰,說神秀、義福、普寂他們所傳的法係是旁山,他們所傳的漸教是假的。他是一位善於辭令的傳道家,又會編造生動的故事。許多關於達摩傳道的故事,如與梁武帝見面和二祖斷臂求道等,起初皆係由他編造。之後加以潤色。才混入中國禪宗史的一般傳統歷史之中。

我們可以從他的語錄(我所輯錄的《神會和尚遺集》,1930年版;及鈴木所輯的《荷澤神會禪師語錄》,1934年版)中看出,他曾和當時有名的文人學者和政治家有過友誼的交往和討論。就中他選擇詩人王維(759年卒)為他的老師韶州慧能寫碑銘。王維在這篇無疑是慧能最早的傳記(可能從未刻在石上,只在《唐文粹》裡保存下來)中明白表示:五祖弘忍大師認為只有這位南方“獦獠”工人居士懂得他的禪道,故在他快要圓寂時將“祖師袈裟”傳給他。並叫他趕快離開,以免引起爭端。

可是,由於神會有聰明的辯才和動人的教旨,吸引了太多的信眾,致使當時的御史盧弈在天寶十二載(753)報告皇帝,說他“聚徒疑萌不利”。玄宗皇帝(713-756在位,762年卒)召他赴京,與他見面後,將他貶到江西的弋陽,其後兩年間,又被敕移三個地方。但神會被謫的第二年(755-756)年底,歷史上忽然發生了一個大變化,安祿山造反了!他的勢力很快地就威脅了大唐帝國。叛軍從東北邊區出發。橫掃北方平原,不到數月工夫,即行佔領東京洛陽,並從四路進攻長安。京城終於天寶十五載(756)七月陷落,玄宗倉皇出奔西蜀,留下太子在西北接管政務。太子宣布即位,組織政府,糾合軍隊,征討叛匪,挽救帝國。至德二載(757)收復兩京。費了六年時間,才把叛軍肅清。

在新政府於756年成立時,有一個大問題:怎樣籌備軍費?其中的一個救急辦法:大賣度牒,大度僧尼。推銷度牒,必須在都市裡舉行募道勸說,使善男信女打開心房與荷包才行。於是,他們想起了這位有大辯才,能夠感動聽眾的和尚神會(可能是出於當時在戰時政府中擔任要職的禪友苗晉卿和房琯他們的推薦)。於是,他以八十九歲的高齡再度回到了業已收復但已成虛墟的東京洛陽,開始對大批群眾說法。據說他的籌款法會結果非常成功,對於戡亂戰爭做了不小的貢獻。

新皇帝為了酬謝他的功勞,特別召他入宮供養。並敕工部在荷澤寺中鳩工替他趕造禪宇。昔日被逐的“異端”和尚變成了皇帝的上賓。他於上元元年(760)謝世,享年九十二。

大歷五年(770),皇帝敕賜堂額,題號“真宗般若傳法之堂”。據博學多聞的禪宗歷史學者宗密(874年卒)說:德宗皇

-----------------------------

胡適禪思想述評

張軍

胡適(1891年——1962年),字適之。胡適是中國現代著名學者,安徽績溪人。少時在績溪老家受了九年的舊式教育,打下了較為堅實的舊學基礎。1962年2月24日,在台北病逝。胡適是現代學者、歷史學家、文學家、哲學家,在文史哲每個方面都有相當高的成就和貢獻。他在“五四”新文化運動中首創文學革命,這對於提高整個國民文化水平乃至解放國民思想都有重大的意義。

胡適在研究中國哲學史的過程中,著有大量的佛學文章,其中很大部分是禪學著述。其中的《禪宗史的一個新看法》、《禪宗在中國:它的歷史和方法》系統而深刻地表達了他對禪思想的獨到見解。他指出了“禪是什麼”、禪宗的方法以及研究禪宗的方法問題。

一、胡適與鈴木大拙之辯

日本禪學大師鈴木大拙因為不贊同胡適對禪的見解,雙方打起了筆墨官司。1953年,美國夏威夷大學的《東西哲學》在第三卷第一期上同時刊登了胡適批評鈴木大拙的文章《禪宗在中國——它的歷史與方法》和鈴木大拙的反駁論文《禪:答胡適博士》。這就是“關於禪是什麼”的胡適與鈴木大拙之辯。

胡適在文章中反對鈴木對禪的闡釋方式,並強調“禪是中國佛教運動的一部分,而中國佛教是中國思想史的一部分,只有把禪宗放在歷史的確當地位中,才能確當了解”。而鈴木大拙則突出:禪是超越歷史和時間的,他認為胡適“對歷史可能知道得很多”,但“對於幕後的角色卻一無所知”,因此他就推斷“胡適知道禪的歷史環境,但卻不知道禪本身,大致上說他未能認識到禪有其獨立於歷史的使命”。胡適強調的是禪的歷史動態過程,而鈴木大拙則突出了禪之本質具有歷史時空的超越性。

當時鈴木對胡適的批駁得到了眾多禪學家的擁護,而支持胡適觀點的學者甚少。後來當代新儒家學者傅偉勳曾試圖做一位“公正',的裁判,但他還是不自覺地維護鈴木大拙。他認為,胡適的觀點似乎不能立足於禪學研究,他說:“胡適的歷史考證之法無助於了解禪宗真髓,且混淆了般若知與分別知”,由此他斷定胡適在論辯中幾無還於—之力。而對鈴木大拙的評判,卻是稱讚甚於批評,僅認為鈴木大拙“誤用'反邏輯'、'反理性'等辭,也徒增一層毫不必要的思想混淆”,但“鈴木禪學是了解禪宗真髓與現代化課題的一大關鍵”。

事實上,無論是鈴木大拙的禪者“超越時空”、“超越歷史”,還是胡適將禪置於歷史時空之中,這二者之間的差異,是他們對問題看法的立足點不同之間的差異,無所謂對錯之分。如果我們以自己的觀點加入進去,而不能與他們的思想溝通,我們就可能得出胡適對或胡適錯的結論。對於這樣的看法,胡適本人好像很明白,他說:“(鈴木)先生似是一位佛教徒,似是一位禪宗信徒,而我是一個中國思想史的學徒',是不信仰任何宗教的。所以我與先生的根本見解有些地方不能完全一致。”鈴木大拙的助手工藤澄子似乎看得很清楚,她在《關於禪的對話》的“譯者附記”中說道:“禪者大拙先生與史學大師胡適博土之間的論爭,顯示著兩種學術立場之間的差異,這差異耐人尋味。”這話暗示了鈴木大拙與胡適各有各自的出發點和落腳處,他們的思考路數是各不相同的。胡適是在歷史觀念指導下的客觀求證,藉史料考據事實。而鈴木大拙則是在信仰基礎之上的超二元對立的主觀詮釋,以體悟為人道途徑。從形式上看,鈴木大拙反對胡適的歷史方法,但他自己在提出“禪超越自然與人的二元對立”、 “禪超越A與非A的邏輯對立”、“禪是體驗宇宙無意識的直覺”等觀點和論斷時,是從自己的角度將歷史上的禪進行對比,這實際上也是站在歷史和時間的角度上去進行比較的。

二、中國禪的產生

胡適認為,禪學來自印度,佛教的禪不是佛教自己的產物,其來源很古,與古吠陀時代印度宗教有很深的淵源,在古印度宗教書《奧義書》中就已經有了禪定之法,並且這種被稱之為“瑜伽”的特別受到重視。胡適的看法是有依據的,“瑜伽”與“業”、“解脫”此三者是古代印度宗教哲學的核心內容。“瑜伽”,意思是靜坐調心,制御意念,超越喜憂,體認“神我”,“練體與製氣,斂識與持意,靜慮三摩地,瑜伽六支也”。而且佛教的禪法也稱之為“瑜伽”,習禪的人被稱為“瑜伽遮羅”,禪法名叫“瑜伽遮羅布迷”,就是“瑜伽師地”,翻譯為“修行道地。”法護在其所翻譯的僧伽羅叉的《修行道地經》序中說:“《瑜伽遮复彌經》,晉名修行道地。”另外在廬山翻譯出的《達摩多羅禪經》序也說:“《庾伽遮羅浮迷》,譯言修行道地。…'僧伽羅叉的書,和達摩多羅與佛大先和作的書,都叫做《瑜伽遮羅布迷》,都可譯作《瑜伽師地論》”。可見,佛教中的禪與《奧義書》中的瑜伽有著某種內在的聯繫。所以徐梵澄先生說:“直以自韋陀時代以後,傳統之信仰如是,視宇宙之大,螻蟻之微,等無差別,混然與萬事萬物融為一體。一體者,'自我'也。萬物,一'自我'也。大之則彌六合,卷之則退藏於密,其在人中昭然不昧者,性靈也。性靈,一'自我'也。故其簡言曰:'爾為彼!'而'自我'謂之'大梵',名言之異耳。及其契會之際,竟無所可施文字語言,故又曰:'非此也,非彼也!'……後世大雄也,佛陀也,百家異說,教主如林,又孰能逾此者哉。”

胡適認為,印度禪傳人中國是在公元二世紀,但這是一個漸漸的過程,在這個過程中,主要是通過古代翻譯的禪法書來實現的。公元二世紀末,安世高翻譯了《道地經》、《大安般守意經》、《禪行三十七品經》、《禪行法想經》和《大小十二門經》等,支曜翻譯了《小道地經》。公兀三世紀末,竺法護譯《修行道地經》。公元五世紀初,鳩摩羅什翻譯《坐禪三昧法門經》、《禪法要解經》、《思惟略要法》、《菩薩訶色欲法》和《禪秘要法經》等各種禪經,佛陀跋陀羅譯《達摩多羅禪經》,曇摩蜜多譯《五門禪經要法》以及宋居土沮渠京聲譯《治禪病秘要法》。由於安世高等所譯之書非常簡略,使人不容易懂得。而竺法護所翻譯的禪法書又遠在敦煌,且不久遭了大亂,使其不得流通。所以在中目五世紀初期,印度禪法只是在中國稍有流行,而其完全推行是在五世紀以後。故慧遠在《達摩多羅禪經》序中說:“每慨大教東流,禪數尤寡。三業無統,斯道殆廢。頃鳩摩耆婆宣馬鳴所述,乃有此業。雖其道未融,蓋是為山於一簣。”

胡適認為,在中國所翻譯的禪法之書都是採集眾家學說而合成的。無論是《坐禪三昧法門經》、《禪法要解經》、《思惟略要法》、《菩薩訶色欲法》、《禪秘要法經》,還是《達摩多羅禪經》等各禪經都是採集諸家合成為一本書的。“眾護'總眾經之大較,建易進之徑路”'。“從若干經採明要,立不老死甘露言”。“尋蒙抄撰眾家禪要,得此三卷。初四十三偈是鳩摩羅陀法師所造;後二十偈是馬鳴菩薩之所造也。其中五門是婆須蜜,僧伽羅叉,漚婆崛,僧伽斯那,勒比丘,馬鳴,羅陀《禪要》之中抄集之所出也。六覺中偈,是馬鳴菩薩修習之以釋六覺也。初觀淫恚痴相及其三門,皆僧伽羅叉之所撰也。息門六事,諸論師說也。菩薩習禪法中,後更依《持世經》,益《十二因緣》一卷。《要解》一卷,別時撰出”。因此這些禪法書具有很強的折衷性,成為禪學名著,在中國得以風行。

在胡適看來,印度禪之所以能夠在中國風行,不僅僅在於那些禪經的折衷性質,而且更重要的是在印度禪法的目的上。印度禪就是通過修行安般法門來獲得五神通,即如意通、大耳通、他心通、宿命通和天眼通。這五神通和神仙方術有很大的相同的地方,所以中國有很多人就把印度禪的禪法看成是“昇仙之奧室”,道安對此予以首肯,他說:“安般寄息以成守,四禪寓骸以成定;寄息故有六階之差,寓骸故有四級之別。階差者,損之又損之,以至於無為;級別者,忘之又忘之,以至於無欲。””他認為,數息,就是要達到“無為”和“無欲”,最終達到最高的“寂”而顯神通。如果既“無為”,又“無欲”,那麼就可以達到最高的“寂”。而到了“寂”以後,便神通廣大“舉足而大干震,揮手而日月捫,疾吹而鐵圍飛,微噓而須彌舞”。梁高僧慧皎也認為禪的最高境界就在於獲得神通,這樣就像神仙一樣。他說:“禪用為顯,屬在神通。故使三千宅乎毛孔,四海結為凝酥,過石壁而無壅,擎大眾而弗遺。”但胡適認為,印度禪太繁瑣了,要從數息到“空無邊”處,來獲得“四禪定”以及“四念處”,再到“五神通”。所以有必要簡化。因此胡適推論,中國禪有產生的必要。

胡適認為,在中國佛教史上,把印度佛教變為中國佛教,使印度禪變成中國禪的是道生。因為道生深信莊子所說的“得魚可以忘筌,得意可以忘象”,認為只要得到真的意思,只要抓住佛教的要點,那麼所有的佛教經典都可以捨棄。“夫像以盡意,得意則像忘;言以詮理,入理則言息。自經典東流,譯人重阻,多守滯文,鮮見圓義。若忘筌取魚,始可與言道矣”。道生認為,在《涅架經》中,所說的“一闡提入皆具佛性”乃是一種頓悟說,所以他提出了“頓悟成佛”的教義。這十教義的提出,就表明了中國禪開始脫離印度禪了,逐漸走上中國化的道路。胡適在這裡看到了道生在離言掃相的基礎上,直指含生之具性,以體悟實相為解脫成佛,亦即不離眾生的現實生活。認識到了這空有契合、由外向內的途徑與自證自悟的方法對禪宗(南宗)的思想體系的建立有著極大的關係”。

胡適認為,佛教在中國化運動中,在佛教簡單化、平民化的過程裡,“中國禪”得以成立。唐朝的慧能與神會,建立了真正的中國禪,他們主張生滅本無,不假禪修,只是無念無住,自然無為,“所作意住心,取空取淨,乃至起心求證菩薩涅槃,並屬虛妄”。慧能和神會都主張定慧不二,神會說:“念不起空無所有,名正定;能見念不起空無所有,名正慧。”對此,胡適認為,在神會的頓悟禪宗中,“戒”與“定”可以不顧,只要有“慧”就可以了。胡適通過宗密屢說神會主張“知之一字,眾妙之門”,推論說神會最看重“知”字。他解釋說:“當日南北二宗之爭,根本之點只是北宗重行,而南宗重知,北宗重在由定發慧,而南宗重在以慧攝定。故慧能、神會雖口說定慧合一,其實他們只認得慧,不認得定。此是中國思想史上的絕大解放。禪學本來已掃除了一切文字障和儀式障,然而還有個禪定在。直到南宗出來,連禪定也一掃而空,那才是徹底的解放了。”“所以中國禪宗,側重知解,終身行腳,求善知識。且此語實開中國思想界'良知'一派的先河”。胡適說:“這樣'說禪不教人坐',說禪'不在坐裡',說'念不起為坐,見本性為禪',在中國佛教史上實是一種革命。印度的禪法從此更簡單化了,變成中國禪宗的'禪學'了。”

胡適以為,中國禪的最終成立是馬祖成為正統後完成的。他說:“神會一派不久便衰歇。道一門下不久成為正統。'中國禪'至此始完全成立。”馬祖道一所開創的宗派,以“觸類是道,任心為修”作為其宗旨,認為人隨時所遇到都是道,人隨自己的心方便就是修行。馬祖說:“所作所為,皆是佛性:貪嗔煩惱,並是佛性;揚眉動睛,笑欠聲咳,或動搖等,皆是佛事。”凡碰到的都是道,就是隨時皆為道,隨心皆為修行。這本來是佛,所以不起心造惡、修善,也不要專門修道,故馬祖提倡“不斷不修,任運自在,名為解脫,無法可拘,無佛可作”。馬祖只教人“息業養神”、“息神養道”。在馬祖語錄中有一句非常有名的禪宗名言就是“平常心是道” 。這裡明顯是對禪的簡化,所以胡適認為中國禪的完全確立是由道一完成的。

胡適看到了在中國禪形成的歷史過程中,“心”的地位日益突出,不斷注重坐禪“修心”。這我們可以從康僧會的“明心”、僧稠的“修心”和僧實的“雕心”,再到道一的“平常心”看出,沒有不是強調“心”的。胡適由馬祖的“平常心是道”得出是對禪的簡化而完全確立了中國禪,說明他意識到“心”在中國禪中的重要地位。

三、中國禪及其方法

胡適特別強調中國禪和印度禪具有很強的差別性。他認為,印度禪注重“定”的功夫,要求禪定者要專心,不能受任何外界的影響。從靜坐、調息開始,以至於四禪定、四念處和五神通,最終到神仙境界,這樣的禪法是“漸修”的功夫。而中國禪看重的是“慧”,要求參禪者要運用智慧,在無辦法中想出辦法來,打破障礙,超脫一切。是“放下屠刀,立地成佛”的頓悟功夫。胡適用了兩個故事來說明印度禪和中國禪的區別。在《從譯本里研究佛教的禪法》一文的末尾,他引用了《宗門武庫》中,晦堂(祖心)向草堂(處元)講的一個貓捉老鼠的故事,來與他前面引的《修行道地經》中寫的一個擎缽大臣的故事進行比較,這兩個故事都是講專心致志、心不放逸的效用的。“關於這個故事,胡適在他讀過的《宗門武庫》一書中,有簡明的眉批:'此是方法論'。在同書中,還有兩處的眉批也寫著'此是方法論'。可見胡適是很注意禪宗的方法論的。”。其中有一則為宋代名僧五祖法演講的賊教兒子獨立謀生的方法的故事。胡適特別把這個故事引用出來,與上述擎缽大臣故事加以對比,以說明印度禪與中國禪的區別和特點。

印度禪的方法有五種:“安般法門”、“不淨觀”、“慈心觀”、“思維觀”和“念佛法門”。禪法主要根據《坐禪三昧經》,其綱要為:“多淫欲人,不淨法門治。多嗔恚人,慈心法門治。多愚癡人,思維觀因緣法門治。多思覺人,念息發表門治。多等分人,念佛法門治。”上述五種印度禪法,從最低的數息,到最高的無常哲學,都屬於方法。其中一大部分屬於“慧”,是用“慧”來幫助“定”的,這就是“瑜伽” ,是身心相應。可以說,印度禪法是一種“修行道”,是“專精寂道”的修行道。

胡適認為中國禪宗的方法,就是教人“自得之”,即讓學者自己通過自己本身的努力或者是通過自己的不斷擴大的生活體驗而發現事物的實相,教人知道佛性本自具足。中國禪的方法也是五種:“不說破”、“疑”、“禪機” 、“行腳”和“悟”。但在胡適看來,這五個方法,實際上可以把它們看作三個部分,即“不說破”、“禪機”和“行腳”。無論是五方法,還是三部分,都可以歸結為“自得”。

“不說破”,就是禪師對於禪理,不把問題說得太直接,鼓勵學禪者自己獨立思考,自己體會和探尋真理。因為禪宗認為,佛性本自具足,不必向外假求,也就是說,人人都有佛性,自己就是佛,何必要向外人問呢?法演禪師對“不說破”的方法或者原則,用偈語比喻為“鴛鴦繡出從君看,莫把金針度與人”。洞山禪師在談到他的證悟經驗與其老師云岩禪師的關係,就說:“我不重先師道德佛法,只重他不為我說破。””在禪宗,“不說破”的教學方法太重要了,只有不說破,才能使學禪者在疑惑不覺中去探尋那真理,才能有自己的自得之樂。

“疑”,就是要自己去想,去體悟。因為懷疑了,才會有自己的思索。否則,對對方贊同,就不會有懷疑,沒有懷疑,當然就不會去思考。通過思考之後,來解決自己的疑惑,來證悟沒有說破的禪理。

“禪機”,是一種暗示下具有神秘性。是通過揚眉、動目、笑笑、哈6哈、咳嗽等一些動作以及一些有所答非所問、驢唇不對馬嘴、甚至是毫無意義或全然矛盾的話頭來提示學禪者的方法。這種方法,往在含有深刻的意思,就是對於某因緣,給出一點暗示來,使學禪者有所覺悟,然後慢慢地體悟它。禪機是在有意與無意之間,給人的一點暗示下。如,有一個僧人問云門禪師什麼是超越佛祖的談論,雲門禪師目答是“糊餅”,法演禪師又回答是“破草鞋”。這些話語,絕對不是沒有意思的答語,它蘊涵著深刻的意思。

“行腳”,是禪學方法中最重要的一個環節,是學禪者在“禪機”下,仍然迷惑而不能夠把握禪理時,通過遊方行腳,就是一種“遊學”,通過飽嚐風塵,見識日益增加,經驗日益豐富,理解加深,豁然開悟,一切瞭如指掌,“桶底已經脫落”。這從“不說破”開始,到“桶底脫了”,完全覺悟貫通。

胡適以為,所有中國禪的方法,徹頭徹尾就是一個自得。“欲其自得之也。自得之,則居之安;居之安,則資之深,則取之左右逢其源”。自得才是悟,悟就是自得。

胡適把中國禪建立在歷史考察的基礎之上,通過人的世俗化的認識,用理性和知性分析的方法,從根本上反對鈴木大拙有關禪的說法:禪是非邏輯的,非理性的,也是非吾人知性所能理解的。胡適認為鈴木大拙先生用“非理性”去解釋禪,其主要毛病在鈴木先生忽視了把禪放在歷史的大背景中。對此,他說:“採取此種非歷史和反歷史觀點去看禪的人,絕不能了解禪學運動和偉大禪師的教示。欲以此種觀點去使東方或西方人對禪獲得適當的了解,亦無指望。他所能告訴大家的,頂多只是:禪就是禪,完全超越吾人邏輯的理解。”胡適以為,只要我們把禪學運動放在它的適當的歷史背景中,並把禪學和禪宗方法當作“歷史事實”研究,那麼我們就很容易對之進行知性和理性的了解和評價鑑別。

胡適在其方法基礎上對中國禪的理解就是:中國禪根本算不得禪,從本質上說只是中國佛教內部的一場革命,它的使命就在於解放知性,“打破障礙,超脫一切”,“教人自得”,“教人做一個吃飯拉屎的平常人”的一種方法。以歷史的眼光看,禪是所提倡的思想和信仰。站在現實的角度,禪就如同馬祖的弟子龐蘊的偈語“但願空諸所有”,是“斬盡殺絕中古時代的一切鬼神、佛、菩薩、四禪、八定以及瑜伽六通等等”的一把剃刀。

在胡適眼中,中國禪具有較強的道家主義成分。他說:“中國禪之中,道家自然主義的成分最多”,並且“道一是最好的代表',。他認為,中國禪,也就是南宗,雖然在知解方面說是頓悟,但在實行方面則是自然主義。比如,宗密的“無修之修”就是一種自然主義。神會對自然主義也非常注重。他承認道家的自然與佛教的因緣是同樣的道理,只不過存在見解上的差別。他認為頓悟的根源就在於自然主義,故說:“僧立因緣,不立自然者,僧之愚過。道士唯立自然,不立因緣者,道士之愚過。僧家自然者,眾生本性也。又經云,眾生有自然智,無師智,謂之自然。道士因緣者,道能生一,一能生二,二能生三,從三生萬物,因道而生。若其無道,萬物不生。今言萬物者,並屬因緣。”“道家自然同,見解有別”。在神會看來,因為人存在自然智,所以有無修而頓悟的可能性,“眾生若有修,即是妄心,不可得解脫”*。神會常說不假修習,剎那成道,這種說法和道家的無為哲學沒有什麼分別,只是採用了佛家的語言而已。如,他說:''修習即是有為諸法。” “生滅本無,何假修習”。“三事不生,是即解脫。心不生即無念,智不生即無知。慧不生即無見。通達此理者,是即解脫”。“大乘定者,不用心,不看靜,不觀空,不住心,不澄心,不遠看,不近看,無十方,不降伏,無怖畏,無分別,不沉空,不住寂,一切妄相不生,是大乘禪定”。神會所說,一切都屬於自然,都是無為。馬祖道一所提倡的“不斷不修,任運自在,名為解脫,無法可拘,無佛可作”的“任心為修”,更是“無修之修”。特別是道一的“平常心是道”很有道家自然無為的意思。因為在胡適看來,“平常心是道”充分體現了心道無二、無斷無修的“直顯心性”的特點。

胡適看到了中國禪與道家自然無為的關係,但他沒有指出這二者之間從什麼角度來表現自然無為的。道家側重於天道自然無為,然後再從人與道的統一中來強調人道應該順應天道的自然無為,即“人法地,地法天,天法道,道法自然”,“不以心損道,不以人助天,是之謂真人”。而禪宗則從宇宙自然論轉向心性論,以離念、任心為自然。

四、胡適的研究方法

胡適在《中國禪學的發展》講演中批駁了傳統的禪宗研究方法:“凡是在中國或日本研究禪學的,無論是信仰禪宗,或是信仰整個的佛教,對於禪學,大都用一種新的宗教的態度去研究,只是相信,毫不懷疑,這是第一個缺點。其次是缺乏歷史的眼光,以為研究禪學,不必注意它的歷史,這是第二個缺點。第三就是材料問題……從前的人,對於材料的蒐集,都不注意,這是第三個缺點。”這實質上表達了他自己研究禪宗的方法。這段話中的三個關鍵詞語“懷疑”、“歷史”和“蒐集”,就是他的歷史方法。

胡適深受杜威實證主義的影響,經常提及“大膽假設,小心求證”,“有幾分證據說幾分話”,所以他根本不信任一切沒有充分證據的東西。因此,在他看來,必須要對一切歷史材料進行考證,而不能因為其具有某種緣由而不予以考證,這就是“懷疑”。由此他希望禪學研究也要有這樣一個經過懷疑而被審視的禪宗文獻。他認為,中國與日本的禪宗研究者中很多人因為信仰主義的緣故,導致“過信禪宗舊史”,因而他提倡“只能拿歷史的眼光,用研究學術的態度,來講老實話” 。

“歷史”對胡適來說,就是變化、發展。他在與鈴木大拙辯論的文章中經常說到相類似的話,“我們只有把禪放在它的歷史背景中加以研究……才能予以正確的理解”。他強調的是禪思想與禪宗文獻在歷史時空中的變化發展,他認為“要用歷史演進的見解來觀察歷史上的傳說”,這表明思想只是特定歷史時期的思想。文獻在歷史長河中也會發生變異。由於各種因素的作用,導致了禪宗文獻的失真,出現禪宗偽史,就像他所考證“從開元時代到唐末,是許多偽史——禪宗偽史——陸續出現的時代”一樣。

這樣,當禪宗材料令人生疑,於是“蒐集”新的材料就成為當務之急。胡適於是就開始了他蒐集的工作,時間幾乎長達他自對禪宗史料懷疑開始後的一生,他蒐集了他認為極其重要的與神會有關的四部敦煌文書,此外,他還仔細考證了新發現的各種文獻,如日本藏早期寫本《壇經》、中國日本藏佚書《寶林傳》、朝鮮藏佚書《祖堂集》及日本留學僧人的各種請來書目。然而這裡就會有這樣的問題:我們要用什麼樣的標準來判斷所蒐集的新材料?——是自己的判斷還是有客觀標準。如果是自己的判斷,那就是先人為主,這樣所蒐集的材料就難以相信了。如果是一個客觀標準,這個標準的客觀性如何體現,這似乎很難確定。我們可以說,胡適關於他的歷史方法在思路上是完全正確的,但是他在操作的過程中卻產生了偏離的問題。因為胡適自己本人就有“先人為主”的思想,他堅持神會的重要歷史作用,因此就把蒐集與神會有關的材料看作是真正的歷史文獻,而對於其他的歷史文獻用“真”的歷史文獻來證偽。

胡適的歷史方法是以懷疑為前提,把歷史作為背景,再以資料為佐證的實證主義方法,實質是中國乾嘉考據學派的“無徵不信”的考據法。然而胡適的歷史考據之法並沒有推翻中國禪宗史的歷史。但不可否認,他的方法還是做出了學術貢獻的,比如肯定神會在禪宗史上的歷史作用,因為它為我們提供了一種新的禪宗研究範式。這都是我們應該學習的。

五、結語

胡適把禪放到歷史的背景中加以研究,用歷史的脈絡去把握禪,就在於在他的眼中,禪是解放知性的一種智慧和史料。胡適把知性解放當作為禪的真正的使命,所以他把馬祖的弟子龐蘊的“但願空諸所有,慎勿實諸所無”比喻為“龐氏剃刀”,就像中世紀的“奧卡姆剃刀”一樣,剃除一切不存在或者說是荒謬和偽造的東西,這樣一切佛與菩薩,以及印度佛教所流傳下來的四禪、四念處等等都被一律殺絕掉了,這當然包括禪宗本身。因此,中國禪是佛教內部的革命。

胡適有許多觀點被人質疑,但他的許多研究結論卻為廣大中外學者所讚許和欽佩。可以說,胡適在中國現代學術史上,為禪學的研究作出了傑出的貢獻,並深深影響了國際上對禪學的研究。我們可以這樣說,他始終站在現實歷史的基礎上來研究禪學,他研究禪學不把世俗問題化為神學問題,也不把神學問題化為世俗問題,而是用歷史來說明一切。他“用精密的方法,考出古文化真相;用明白曉暢的文字報告出來,叫有眼的都可以看見,有腦筋的都可以明白。這是化黑暗為光明,化神奇為腐朽,化玄妙為平常,化神聖為凡庸,這才是'重新估定一切價值'。它的功用可以解放人心,可以保護人們不受鬼怪迷惑”。胡適在禪宗研究中雖然存在一些主觀和武斷,但從總體上來看,他是中國現代史上最早以非信仰者的立場,用思想史的眼光、歷史學的態度和方法研究禪宗的學者。他的研究中可能存在主觀判斷,甚至會出現一些謬誤之處,但我們如果站在學術研究的高度來看,他的一些研究成果,對今天研究禪宗是有重要參考價值的,對搞清楚禪宗史初期的許多史實,也是有重要意義的。

----------------------------------------

鈴木大拙:他用“禪”影響了“垮掉的一代”

2015-06-12 08:44:13 |來源:新周刊|

鈴木大拙把“禪”輸送到西方,影響了“垮掉的一代”、嬉皮士運動和喬布斯——而喬布斯又通過蘋果影響了全世界。以禪為名,東方文化與西方文化達成了一次合流。(圖片來源:資料圖)

鈴木大拙是日本現代化過程中的一支“保守力量”,他從幼時起就嚮往平靜的僧侶生活,並且由於祖母和母親都與佛教親近,他得以在中學時代就拜一位禪宗為師。25歲時,他的精神性成長進入到一種飛躍的體驗,他獲得了開悟的經驗。

這種體驗在很多學人身上發生過,據錢穆的弟子講述,錢穆年輕時喜歡靜坐,有一次為故去親人守夜時,一聲鞭炮響將他從打坐的狀態中驚醒,他生髮出一種說不出的、前所未有的感受,他感到腹部有暖流在通過。

由於這種精神性的體驗只能自證自受,因此無法獲得旁人的支持。除非那也是一個已經將精神提升到相同或更高境界的人。因此,關於這種精神性的體驗統統被稱為東方神秘主義或玄學。

而在東方內部,他們的方法卻區分得很開。首先有印度之學和中國之學的區別,印度則又由印度教和佛教等來劃分,瑜珈是其中的基礎;中國則劃分為儒、佛、道三個主流,他們的共同基礎是“天人合一”;而在佛教之中又誕生了只屬於中國的“禪宗”,禪宗是在中國本土化的重要心學思想,並且在唐代傳送到日本,至今仍對日本文化有處處可見的影響。

錢穆作為新儒家代表,影響範圍限於東亞文化圈;而比他大25歲的鈴木則被稱為“世界的禪者”,從某種意義上來說,他使得整個西方文化史發生了一些轉向。

處於中西文化的接合之處,鈴木大拙對東西方世界都帶來了持續化影響。

由於鈴木在年青時代就已經獲得超於常人的獨特精神性體驗,故此他的“見地”和“智慧”成熟得比較早。加之他又很高壽,活了96歲(1870—1966),因此在長達大半個世紀裡,持續地對世界發生影響。

另外,他在學校時主修的就是英語專業,這使得他比其他人更易於接近西方。在一次出訪美國的宗教大會中,他充當翻譯,其優異的表現讓美國學者刮目相看。此後,在老師宗演推薦下,他27歲時再次赴美,在一個出版社的學術編輯部充當翻譯學者,並在美居留11年之久,期間翻譯了《老子》等東方著作。

鈴木開始為學界所知是赴美的第三年,他正好30歲,正值公元1900年。此時,中國正在發生義和團運動和八國聯軍入侵事件;日本和歐美則處在一戰前的寧靜之中,工業革命和現代化的技術制度層出不窮。鈴木翻譯的《大乘起信論》受到了西方學者的關注。

此後他一直在美、歐遊歷,以翻譯為主,兼及一些著述。他的第一本學術著作出版於他37歲時,名字叫《大乘佛教概論》。這樣一本關於佛教史的著作,仍然只能看出他的學識,對於他思想上的獨特領悟,卻只是一個未曾釋放的能量庫。他像許多學者一樣,只是發表一些論文。但在40歲回到日本,進入大學從事關於禪宗思想的研究和教學工作之後,他迎來了自己的爆發期。他的一本本論著皆是這些工作的結晶,其中大部分是由英文寫就。這些著作就此成為接引西方人親近禪宗的入門階梯。

他個人獨到的思想見解要到整個一戰和二戰結束時,由於戰爭造成的創傷引來世界性的迷茫,眾人尋找心靈的慰藉和生命的意義。西方此時產生了“垮掉的一代”和嬉皮士運動。金斯堡、凱魯亞克等人都是狂熱的禪宗愛好者,而他們手上拿著的,正是鈴木的論著《禪宗入門》、《禪與心理分析》。

西方最重要的知識分子都在看他的論著。榮格、弗洛姆都密切地關注著他的每一篇新文章。海德格爾則直接說:“鈴木大拙說的每一句話,都是我想表達的。”

但是現代性的異化依然故我,戰爭的創傷平復、存在主義熱潮之後,禪宗與西方思想史上最偉大的一次合流進入潛伏期和分化期。信息革命的技術浪潮接管了全世界。而鈴木的影響力仍在發揮功效:他的再傳弟子喬布斯發明了蘋果電腦和手機 ,開始了蘋果禪的傳教運動。

禪具有“超理性”、“超邏輯”的性質。在鈴木大拙眼中,懂學術的胡適未必懂禪。

從1920年代開始,胡適就與鈴木辯論中國禪學史。胡適約小鈴木20歲,但是就對西方學界的影響而言,可能他受到的關注更多,畢竟鈴木只專注於禪宗領域。在1949年夏威夷大學東西哲學會議上,兩人辯經達到了頂峰。《哲學期刊》隨後刊發了他們的論點。

二人初交時,胡適為鈴木撰寫書評,鈴木閱後對胡適大加讚賞:“胡氏'神會遺集'是根據同氏在巴黎發見敦煌諸寫本而成,眼光銳敏,整理精緻,實堪欽佩,至於出發於科學的見地和處理才能,更令人嘆為觀止。”

然而,胡適的研究卻認為禪宗在“造假”:“禪宗佛教呈百分之九十,甚或百分之九十五,都是一團胡說,偽造、詐騙、矯飾和裝腔作勢。我這些話是說重了,但是這卻是我的老實話。”他抨擊神會這個公元8世紀的和尚為“大騙子”和“作偽專家”,而神會卻是鈴木在著作中經常引用並推崇為慧能最重要的傳人。

鈴木就差直說胡適不懂禪了。他認為一個沒有進入禪的經驗的人,是沒有資格研究禪學的。因為禪學的核心要義是“禪的生命始於開悟”、“在禪宗史上,一定有某種把想像和事實編織在一起的必要性”、“悟可以解釋為對事物本性的一種直覺的察照,與分析或邏輯的了解完全相反”。

鈴木說胡適不懂禪正在於禪的特殊性:“禪是一種實際的、個人的體驗,不是一種可以用分析或比較方法獲得的知識。”

一部分學者認為,研究思想史,“歷史事實優先原則”必須遵從,對歷史資料的整理一定是研究的基本功之一,但是,既是研究禪宗思想史,那麼究竟什麼是禪,在整個研究過程中亦不能輕率忽視。對“禪”之本質的把握仍需切實考量。

唐德剛《胡適口述自傳》中記載著胡適對鈴木“恨鐵不成鋼”式的惋惜之情:“作為他的一個朋友和研究中國思想的歷史學者,我一直以熱烈的興趣注視著鈴木的著作,但對他的研究方法,卻也一直未掩飾過我的失望。他使我最感失望的是——根據鈴木本人和他弟子的說法,禪是非邏輯的、非理性的,因此也是非吾人知性所能理解的。”

越來越多的學者意識到,禪具有“超理性”、“超邏輯”的性質。從這個角度而言,胡適真的很懂學術、不懂禪。

鈴木大拙之所以能屢次在“禪”這樣一個非熱性話題上引發出版熱,是因為他對禪有開悟的經驗。

鈴木繼在80年代影響過大陸學界後,再次在21世紀引來更多人的關注。

那時他和薩特、海德格爾等思想家一樣,成為許多青年學子心中的秘密導師。如今成為藝術界大師的徐冰就深受過鈴木的影響,至今其大受歡迎的作品中仍有“禪”的意味存在。

而他的書《鈴木大拙說禪》早在80年代末期就被譯者張石翻譯成中文,但直到近兩年才得以出版。這可能是翻譯得最好的一個版本。鈴木的作品很難翻譯成恰當的中文,因為譯者必須對“禪”有所體悟,才能找到準確的譯法。這也是他的作品看起來很費勁的緣故。

早在五年前,劉大悲和孟祥森就翻譯過鈴木的《禪與生活》,這實際上是兩本書的規模,包括《禪與生活》和《禪與隨筆》。但翻譯得不夠通俗,讓一般讀者很難接近。因此該書的出版未造成多大的影響。

而海南出版社從2014年開始,陸續重新組織翻譯出版“鈴木大拙禪學經典”,第一輯即有六本書問世,這將會系統性地推動鈴木在中國的重新落地。鈴木的日文版全集有32卷之巨。

至今,鈴木在北鎌倉的三個故地仍有中國遊客去朝聖。他早年在圓覺寺學習,墓地在圓覺寺對面的東慶寺。東慶寺辦有紀念鈴木的學報,每月一期。而他晚年就居住在東慶寺山側的松岡文庫,在那兒治學研究。如今,那裡是一片荒草中的孤獨院落

====================================

禪:答胡適博士

【這是答前北京大學校長胡適博士的一篇文章;胡適的文章為《中國禪宗,其歷史與方法》。("Ch'an Buddhism in China,Its History and Method")。這篇回答原刊於一九五三年四月號夏威夷大學出版社出版的Philosophy East and West(卷三,第一期),並附胡適本文。本書所錄為胡適博士原文的提綱,以及鈴木博士的回答全文,並此致謝Philosophy East and West的編輯Charles A Moore博士的惠允。】

編者注言

對於一篇文章的回答,若非把原來的文章一起刊載,是沒有多少價值的。然而,胡適博士對於中國禪宗史意見,鈴木博士在回答中已經完全述及,因此可以自成一個整體。鈴木博士認為要把禪釘在歷史的某個時期,以求解釋,是徒勞無益的。下面我們把胡適博士的文章做一個重點提示,以便讀者可以知道鈴木的答文中所指的是什麼。

胡適的文章啟首這樣說:

「禪是否超乎我們的瞭解?」

「四分之一多世紀以來,我學問淵博的朋友,鈴木大拙博士,前日本京都大谷大學教授,就在把禪宗向西方世界做介紹並做解釋。由於他不斷的努力和他許多的著作,他已贏得聽眾,和不少的追隨者,特別是英國為然。 」

「自我一個朋友,以及一個中國思想史家,我對鈴木的著作一直抱著很高的興趣在閱讀。但我從未隱瞞我對他的研究法之失望。我最大的失望是,依照鈴木和他的追隨者們的看法,禪是不合邏輯的、非理性的,因之是超乎我們智性瞭解的。在《Living by Zen》一書中,鈴木告訴我們:

「如果我們從常識的觀點對禪做判斷,我們將覺得腳下的地面沉了下去。我們所謂的理性思考法,在衡量禪的真與不真時,顯然沒有用處。它完全越乎人類理解力的範圍。因此,關於禪,我們所能說的是,它的獨特性在於它的非理性,或者說,在於它超乎我們的邏輯理解力。」

「我所堅持拒絕接受的,就是他這種對於智性理解的否認。所謂的禪,難道真的如此不合邏輯、非理性,以致‘完全越乎人類理解力的範圍’嗎?我們的理性思考方式‘在衡量禪的真與不真時’竟沒有用處嗎? 」

「禪是中國佛教運動的一部份,而中國佛教是中國思想史的一部份。只有把禪宗放在歷史的確當地位中,才能確當瞭解。這象其他哲學思想宗派是一樣的。」

「禪的‘非理性’解釋者,最主要的困難出在他們有意忽視這種歷史研究法。鈴木說:‘禪越乎時空關係,因此自然也越乎歷史事實。’任何人採取這種非歷史和反歷史的立場,絕不能瞭解禪的運動或偉大的禪師們之教訓。同樣他也無法使禪學被東方人或西方人確當瞭解。他至多只能告訴世界禪是禪,而完全超乎我們的邏輯領會能力。 」

「如果我們把禪學運動恢復它的‘時空關係’,即是說,把它放在確當的歷史處境中,並把它以及它似乎奇怪的教訓做‘歷史事實’來研究。則對於中國文化與宗教歷史中的這個偉大運動,仍舊可以有智性和理性的瞭解,而且唯有如此才能得到這般的瞭解。」

然後對中國禪宗做了一番簡短的敍述,這個敍述是從第八世紀開始。第八世紀的神會認為慧能是菩提達摩之後的第六祖,而胡適則認為神秀是第六祖。神會認為頓悟法門,是佛陀與他一切的後繼者唯一的真傳,而這與神秀所推崇的漸悟公然相反。由於神會的努力,慧能遂取了神秀的地位,而被公認為禪宗六祖。然後,胡適博士對於第八世紀的禪宗七個宗派,以及第九世紀的佛教迫害做了一番描繪。

接下來是最後一段,論 「禪宗方法的發展」,這一部份是鈴木博士在文章中詳加討論的。

「禪在中國思想史中,約涵蓋四百餘年──大約從西元七百至一千一百年。最初的一百五十年,是偉大的中國禪宗建立者們的時期──這是一段冒險思想,勇敢懷疑和明白說出的時期。這段時期,所有可靠的史料都告訴我們,偉大的禪師們,從神會和馬祖到宣鑒和義玄,都用明白而不至引人誤會的語言來說法,他們並沒有訴諸謎樣的語言、姿態和行為。馬祖和他的弟子們某些令人困惑的回答,無疑是後人的發明。 」

「但是由於禪宗在知識份子及政治圈中受到尊敬,甚至時髦起來,於是就有許多和尚與俗人,採用禪師們的語言來說話及閒聊,卻並不真正懂得它的意義。禪宗的建立者們之偉大的觀念,真正面臨到被歪曲為‘口頭禪’的地步。再者,禪宗迅速的取代了佛教其他的宗派,而住在山上的傑出禪師們,常常被召到大城市的寺院中。他們必須去執行許多佛教的崇拜儀式,這是眾人或國家的要求,他們不得不做。但他們內心真正相信並沒有佛也沒有菩薩。他們能夠向有權力的保護人──禪宗的組織必須靠這些人的支持──說‘佛是謀殺者,它引誘許多人到魔鬼的陷阱中’嗎?能不能找到某種巧妙的方法,即可以把早期禪師們所公開說出的話說出,又同樣能夠激發思考,卻不過於平白? 」

「所有這些新的處境,以及其他許多可能的遭遇,使禪宗發展出一種教育法,用許多奇怪的,有時看似瘋狂的姿態,語言及行動來傳播真理。義玄本人可能就是第一個發明這些方法的人,因為他以棒打發問者或發出震耳欲聾的喝聲出名。他的宗派──臨濟宗──在以後一百年間,成為取代明白說出的方法之主要宗派,恐怕並非偶然。 」

「但這種方法以及它所有瘋狂的技巧,都並不象通常所說的那般不合邏輯及非理性。對相當可靠的禪宗記錄、以及當時的證人與評論家的證言做過細心而有系統的研究之後,我相信,在所有這些看似瘋狂與混亂的表面之下,會看出一種有意識的和理性的方法存在。這種方法我們可以稱之為困學教育法,讓學者用自己的努力,通過自己日漸廣闊的生活體驗,去發現事物的真理。 」

「概略的說,這個方法可以分為三個階段。」

「第一階段,是所謂‘不說破’原則。不要把事情為沙彌弄得太容易,是禪師的責任;他一點不可以把事情用平白的語言解釋;他必須鼓勵沙彌去自己思考,自己去發現真理。五祖法演(歿於一一○四年)是禪宗的偉大教師之一,他常常引述一位軼名作者的詩句: 」

繡出鴛鴦任君看,莫把金針讓與人*。[*譯者根據英、日文擅譯。]

這種方法是如此重要,以致十二世紀最偉大的儒者和教育家朱熹(一一三○──一二○○),有一次對他的弟子們說:‘儒家和老莊沒有偉大的繼承人來延續初創者的家風。但禪宗卻總能找到繼承者,這是由於他們甯冒不做任何明白解釋的危險,留著學者們自己去摸索思考。由此才能產生出真正的探討。’有一位偉大的禪師曾經說:‘我一切都得之于我的老師從不對我明白解釋任何事情。’

第二階段,為了把不說破的原則付諸實行,九世紀和十世紀的禪師們,發明了變化無窮的偏頗方法來回答問題。如果沙彌問道:‘什麼是真理?’或‘什麼是佛教?’禪師幾乎必定會打他耳光或給他一頓棍子,或保持嚴厲的沈默。有些比較不粗魯的禪師,則會叫發問者到廚房去洗碗筷。另一些禪師則用似乎沒有意義或完全莫名其妙的話來回答。

因此,當有人問雲門宗的創始人文偃(歿於九四九年)‘佛像什麼?’時,他答道:‘一段幹屎橛子。’( 這句回答是如此褻瀆,如此反偶像,以至鈴木可能故意把它誤譯為a dried-up dirt-cleaner,當然,這既不正確亦無意義。)

這樣的回答絕非沒有意義;它追隨著精神祖先的反偶像教育,雲門的師祖宣鑒,實實在在曾經這樣說:‘佛是蠻邦的一段幹屎橛子,聖人只是空名。’

曹洞宗的創建者之一洞山良價(歿於八六九年),當被人問到同樣的問題時,只靜靜的說‘麻三斤’,當然,如果我們記得早期的某些禪師們之自然思想時,也就知道這不是沒有意義的。

但是,問話的沙彌幾乎可以確定是不會懂得的。因此他回到廚房去洗碗筷。他困惑並且由於未能瞭解禪師的話而覺得羞愧。過了一些時日,禪師叫他離開,到別處去試試運氣。以此,他開始第三階段,也是這個教育法最重要的階段,稱之為‘行腳’。

胡適博士說,拿著一根拄杖,一個缽子,一雙草鞋,沿途乞食乞宿,這種行腳生活,會礪煉行腳者的身體與心智。這使得他能夠看到世界及各樣的人,其中包括當代偉大的智者,而這種方法會把他帶到一種地步,因著一件不重要的事情,而能突然頓悟。胡適博士結論說:

「這樣的禪是不合邏輯、非理性和超乎我們智性理解的嗎?」他用十一世紀五祖法演禪師所說的一個故事來做回答,這是一個熟練的竊賊教訓他兒子繼承衣缽的故事。讀者可以在忽滑穀快天*

所著的《武士的宗教》(The Religion of the Sumurai)一七九──一八○頁見到,也可以在鈴木博士Essays in Zen Buddhism第一集的第一版二九六──二九七頁,第二版三一○──三一一頁見到。

鈴木博士的回答 :

胡適博士論中國禪宗的大文,我讀過之後,所得的最初感想之一,是他對於歷史可能知道很多,對於幕後的角色卻一無所知。歷史是一種公共財產,每一個人都可以接近,每一個人都可以依照宗教的判斷自由整理。就這一點而言,歷史可以說是客觀的東西,而它的史料或事實,雖然與歷史本身可有很大的出入,這些史料的本身,卻象科學研究的物件一樣,方便于學者的審查。當然,它們無法被人們做有計劃的實驗。另一方面說,歷史的角色或創造者卻不是歷史家可以做客觀掌握的。構成他的個體性或主觀性的東西,不能夠從歷史性的考察去獲得,因為它拒絕客觀考察。它只能被各人自己去領會。他的存在是一個獨一無二不可複製的存在,而這種獨特性,就其形而上學的意義或最深的意義而言,是只能讓各人自己去直觀的。探入它內在的奧秘,不是歷史家的事情。事實上,不論他如何試驗,都會必然受挫。胡適未能瞭解這一點。

進一步的感想是,在與禪面面相對時,至少有兩種不同的心態:第一種能夠瞭解禪,因此有權對它作一些談論;另一種則完全不能領會禪是什麼。兩者之間的分別是本質上的分別,因此沒有調和的可能性。我的意思是說,從第二種心態的觀點來看,禪是超乎此種心態領域的,因此不值得浪費時間。第一種心態的人,卻十分知道第二種心態的人困陷在什麼地方,因為在他們未達禪境之前,自己也曾困陷在那裏。

就我的意見看來,胡適代表著第二種心態,還沒有適當的資格來就禪論禪。禪必須從內在去瞭解而不是從外在。一個人必須先達到我所稱的般若直觀,然後再去研究它一切表現於外的方式。要想由收集所謂的歷史材料,而契入禪本身──或我們每個人最內在的生命所生活於其中的禪──是一條不正確的道路。

做為一個歷史家,胡適知道禪的歷史環境,但卻不知道禪本身。大致上說,他未能認識到禪有其獨立於歷史的生命。在他對禪的歷史環境做了竭力的研究之後,他並沒有察覺到,禪現在仍舊活著,它要求著胡適的注意,並且,設若可能,要他做 「非歷史性的」對待。

2.

我說禪是非理性的,並超乎我們的智性理解,胡適似乎為此大感不安,他試圖說明當我們把禪放在其歷史背景之中,就可容易瞭解。他認為由於這樣做,我們就可發現在中國佛教史中,禪學運動 「只是一個大運動的一部份,後者可以確當的說,是佛教的內在改革或革命」。讓我討論一下他是不是對的。

我的辯駁可以分為兩點:1、僅從智性分析是不能解釋禪的。由於智性是關乎語言文字與觀念的,它永遠不能接觸到禪。2、即使把禪做歷史性的研究,胡適把它放入歷史框架中的方法也是不正確,,因為他未能瞭解什麼是禪。我必須堅持的說,禪必須先從內在來領會;只有在做過這種領會之後,才可以象胡適那般,去研究禪的歷史外觀。

我要先討論第二點。

胡適似乎未能瞭解頓悟在歷史背景中的真正意義。他提了許多次道生對於頓悟一詞的應用,而以為這就是禪宗思想的開端。但頓悟卻是佛教的根本本質,而佛教的所有宗派──小乘、大乘,唯識宗和中觀宗,就我看來,甚至於淨土宗──都淵源於許多世紀以前,佛在尼連禪河畔菩提樹下的開悟體驗。佛陀的開悟亦就是頓悟。在強調整體體驗的經典中,我可以提出《維摩經》,《楞伽經》,和《圓覺經》──儘管最後這部經是一部受到爭論的經典,它卻是最重要的禪宗作品之一。

在禪宗史中,慧能是獨步的,在不止一層的意義上,把他認做是中國禪宗的初祖都完全恰當。他的教訓確實是革命性的。雖然他被描繪做一個未受教育的農家子,住在遠離唐代文化中心的嶺南地區,他卻是精神上的偉大教師,並且開啟了佛學的一個新領域,推翻了在他之前的一切傳統。他的教訓是:禪那與般若為一(定慧一體);何處有禪那,何處就有般若,何處有般若,何處就有禪那;它們是不可分的(1)。在慧能之前,這兩者被認為是分開的;至少,它們的同一沒有被清楚肯定,結果竟至犧牲般若(慧)以強調禪那(定)。佛陀無上重要的開悟體驗被人們做靜態的解釋;而不是動態的解釋;而空(sunyata)的教訓──這本是佛教思想結構的基石──就變成了一個死東西。慧能復活了開悟體驗。

依據《楞伽師資錄》的記載,道信是眾人公認的中國禪宗四祖,他是一位偉大的禪師;他之後是五祖弘忍,弘忍門下有十個或十一個大師,其中之一是慧能。然而,道信和弘忍都未能將禪那與般若的同一和分別說清楚。或許這是沒有情勢的逼迫使然。但慧能的環境卻有轉變,因為在慧能的競爭者中有一個神秀,是一個傑出的、幾乎蓋過慧能的人物。神秀在各方面都與慧能不一樣:學術、僧伽訓練以及出身地位。慧能留在南方,而神秀則到京城,受著皇室的保護。神秀和他的說教自然更受尊敬。然而,慧能卻沒有做任何特別的努力去匹敵神秀,他只是在偏遠的城鎮裏依自己的方式傳自己的教訓。把慧能法門與神秀法門的不同提供在眾人面前,而展開了高下之爭的,是慧能最年青的弟子神會,這一點胡適已經描寫的很清楚。

然而,神會對頓悟的教訓之強調,並未能完全反映出慧能的真精神。頓悟寧可說是定慧一體的教義之旁出。根據我的 「歷史瞭解」,這個一體教義在前,領會這一點之後,頓悟自然隨之產生。可能由於神秀的門徒所產生的強烈壓力,神會不得不強調頓悟。從宗密對神會的注解來看,神會的立場要更容易瞭解。宗密把神會的說教之特徵解釋為: 「知之一字眾妙之門。」此處的「知」意謂般若直觀,而非一般所言的「知識」。知如果──象胡適一般──被認做是知識,則一切盡失,不僅失卻神會和慧能,連禪本身都失卻。 「知」在此處是打開禪宗一切奧秘的鑰匙。這一點我容後再講。

禪那無異於般若(定慧等一),這是慧能的直觀;在中國佛教思想史中這確實是革命性的東西。智(豈頁)(天臺宗第三祖)是一位偉大的佛教哲學家,而法藏(賢首大師,華嚴宗第三祖)更為偉大。後者代表了佛教思想在中國的頂峰。法藏對於華嚴經中的觀念之整理,是中國心靈令人驚異的成就,也是世界思想史中有最高最重要性的東西。慧能在禪的直觀上所達成的成就,其在文化上的價值與智(豈頁)和法藏相等,他們的心靈都是最高層的,不僅在中國如此,在整個世界亦然。

如此,慧能的等一說又是什麼呢?它如何對後來禪宗各派的發展有其影響?要回答這些問題,不是我在本文所能做到的(2)。當神會同慧澄禪師在討論等一問題時,他對東主王維說: 「在我同你這樣談話的時候,我就是定慧等一(3)。」這直捷了當的把等一觀提出來,或者,說得更確當些,神會自己在此做了它的實際證明者。從這個同一觀自然產生馬祖的名言: 「平常心是道。」他自己解釋說:「平常心意謂不特別做什麼;意謂免於是非,免於取捨,免於虛無觀與永恆觀,既非聖人亦非凡人,既非智者亦非菩薩*。行住坐臥,以及對應一切發生的事情,這一切都是道(4)。 」[譯注:附原文:平常心是道。謂平常心無造作,無是非,無取捨,無斷常,無凡無聖。經雲,非凡夫行,非聖賢行,是菩薩行。只如今行住坐臥,應機接物儘是道。]等一說的後來發展,我們可以舉幾個例子:

和尚問長沙景岑[南泉普願(歿於八三四年)的弟子]: 「什麼是平常心?」景岑道:「要睡便睡,要坐便坐。」和尚說:「我不領會。」景岑答道:「熱了就乘涼,涼了即向火。」

和尚問景岑:「依照南泉的說法,貓與牛比過去、現在、未來三世諸佛對它有更好的知覺,為什麼所有的佛不知道它呢?」

景岑回答說:「在他們沒有進入鹿苑時,還知道得多些。」

和尚說:「貓與牛怎麼會知道它呢?」

景岑道:「你怎能怪得它們(5)。」

稍後當我把兩種知識做分別的時候,這一則問答會更易於領會一些;這兩種知識是相對性的知識與超越性的知識。胡適會認為用最為直接的方法要和尚自己去認識真理,是一種 「瘋狂」的禪宗方法。

從一種意義來說,這種對生活的態度可能被我們認做是一種自然主義,甚至是動物思想論。但我們必須記得人是人,而動物是動物。在人類自然主義和動物自然主義之間,必有不同之處。我們提出問題,等待,做決定,並且行為,但動物則不提問題,它們只是做。這是它們比我們得益的地方,也是它們之所以為動物的地方。人類自然主義與動物自然主義是十分不同的。我們餓;有時我們決定不吃;有時我們甚至決定餓死,而這也是人類自然主義所在之處。它可以稱之為非自然主義。

然而,在所有這些自然主義的肯定與非自然主義的否定中,都有著一種存乎我們每個人之內的東西,這個東西導致超越的 「肯定」態度、或心靈架構。這可以見之於產生們這類的話中:「是麼」、「只麼」、「如是」、「如此」、「只這是」等等。這些都是禪師在表現他的「肯定」的心靈架構,或受取佛教的物如(tathata)或空(sunyata)(6)教義時,所說得話;當然,這一類的表達還不只這些。

嚴格的說,物如不可能有哲學,因為物如無法變成清晰的定義觀念。當我們把它當作一個觀念來瞭解時,就失去了它;它變成了一個影子,而任何建立在上面的哲學都是沙灘上的城堡。物如或 「只這是」是一種個人必須自己在內在去體驗的東西。因此,我們可以說,只有那些曾經有過此等體驗的人,才可以以此種基礎建立一個暫時性的思想體系。然而,有這樣心靈的人往往寧願沈默,而不喜歡言談或智化作用的符號。他們不喜歡任何誤解,因為他們知道,指月的手指極易被認為月亮。一般說來,禪師們卑視那些語言販子或觀念販子,從這點來說,胡適和我都是大罪人,是佛與祖的兇手,註定要下地獄的。

但若能對他人有些好處,下地獄也不是一件壞事。因此,讓我們繼續下去吧,而就從我這方面來說,我要引錄下面這段《傳燈錄》中的話(卷十四,藥山惟嚴,七五一──八三四),希望能幫助讀者瞭解我所說得物如──或 「只這是」──體驗是什麼意義:

有一天,藥山靜坐。石頭(七○○──七九○)看到,問:「你在此做什麼?」

藥山答道:「什麼都不做。」

石頭說:「這樣就是閑坐了。」

藥山:「如果是閑坐,就是在做什麼。」

石頭:「你說你什麼都不做。你這什麼都不做的‘什麼’是什麼呢?」

藥山:「你召一千個聖人來,也說不出。」

石頭於是做了一首詩偈讚歎道:

從來共住不知名,

任運相將只麼行(7)。

自古上賢猶不識,

造次凡流豈敢明。[譯注:附鈴木英譯:Since of old we have been living together without knowing the name;

Hand in hand, as the wheel turns, we thus go.

Since ancient times even wise men of the highest grade failed to know what it is; How then can ordinary people expect to have a clear understanding of it in a casual way?]

後來有一次石頭說:「言語和動作都沒有用。」

藥山答道:「不言語不動作還是沒有用。」

石頭道:「這裏連針也紮不進去。」

藥山說:「就象石上種花一般。」

石頭甚為讚賞。

米嶺和尚(8)將要去世,留言給他的弟子說: 「弟子們,要審慎思維,歸結到最後,它畢竟‘只是這個,而不是別的’。」[大眾審思維,畢竟只這是。]

一個和尚問利山和尚(9),「如何是達摩西來意?」

利山回答:「我看不到‘如何’。」

和尚問:「為什麼如此?」

利山答道:「只為如此。」

「只如此」、「只麼」和「只這是」──所有這些都是禪師們用來表示那越乎語言文字之物或不可用觀念傳達之物的。當他們想更進一步表達時,他們說:「如石上栽花」,或「癡老漢擔雪埋井 」,或「無底籃子盛菜」。他們越是想表達自己的意思,就越是變得象謎一般令人不解。他們這樣做,並不是出於特別的教育法方面。他們只是想去表達他們心中的東西。再者,他們也不是不可知論的唱合者。他們只是有話想對同胞說的平實禪師而已。

不論我們把禪放入何種歷史背景,也不論歷史學家如何處理它──說它是革命性的,或破壞偶像的或反傳統的──我們都必須記得,這一種討論禪的方式永不能說明禪的自性(svabhava或svalaksana)。用歷史的方式去探討禪,用不能超乎它與其他所謂歷史材料的客觀關係。但這一點做完了之後,不論是何等聰明的歷史學家,也無法對禪的其他可能層面做瞭解。事實是,如果我們想瞭解禪本身是什麼,就必須從內在去掌握它。不幸是胡適似乎忽略了這一點。

3.

胡適的這種忽略,表示在他對宗密的解釋上。宗密把神會的教訓總結在一個中心字義「知」上,而把它認做是 「眾妙之門」。胡適把「知」譯為「知識」,並以此做為神會知性方法的憑證。這表示胡適除了禪的「歷史背景」之外,並不瞭解禪本身。

神會的 「知」並不是智性的知識,而寧是我所稱為的「般若直觀(10)」。要解釋我對「知」的看法,需得許多篇幅,但我必須如此做,因為這是禪的中心。而當我們知道什麼是「知」時,我們就對禪略有所知。

當佛教哲學家談論物如時,當禪師抬起他的眼眉,或揮動他的拄杖,或搓手,或喝,或只是說 「是,是」,或說「如此」,或「只麼行」等等時,我們必須記得,所有這些都在指我們內在的某種東西──我們可以稱之為純粹的自我意識,或純粹體驗,或純粹覺悟,或直觀(更確當些說,是般若直觀)。這是我們一切經驗的最最根本,是無法界定的,因為定義意謂觀念化作用和客觀化作用。這 「某種東西」是最終的實在,或subjectum(主體性),或空(sunyata)。而在此處最重要的是,它是自我意識的──儘管這並非相對意義的自我意識。這個自我意識即是知,而宗密與神會都十分正確的把它認做是禪宗一切奧秘之門。

我很希望胡適記得,所謂知識,就以其一般字義而言,是主體與客體之間的關係。沒有這種二分分別之處,就不可能有知識。如果在此中有睿智的成份,我們就不能稱它為知識,否則我們會陷入混亂與種種矛盾之中。當自我在不斷的內返意識歷程之末,意識到它自己時,這最後的地步乃是我們必須以最深的意義稱之為自我意識的東西。這確實是自我的意識,在此處不再有主客之分,而主體就是客體,客體就是主體。如果在此處我們仍舊見到主體與客體的分叉,這就尚不是意識的終極。如此,在這最終地步,我們已越出了主客界線,並且意識到這種超越。在此處不可能有自私的蹤跡,而只有非自我的無意識之意識,因為我們現在已經越出了主客關係的領域。

神會把這個稱做 「知」,這同般若直觀無別,或者說,就簡單的可以稱它為「般若」,以與「分別識」──分別性的知見──對照。此處就是禪的非理性,是超過人類理性瞭解的地方。知是般若的絕對對象,同時又是般若自身。中國佛教的哲者們常稱它為 「般若之智慧」,因為他們要把一般用意的智慧,同般若嚴加分別。

職業哲學家或史學家,可能會否認我們此處所言的 「知」之存在與真實性,因為他們──特別是史學家──會發現這干擾了他對禪做客觀的與「歷史性」的研討。史學家在此處採用了奇妙的戰術。他把一切「構想」、「幻想」或「發明 」等等置於一旁,因為它們放不進他的「歷史背景」框架。這一種歷史,我並不認為是客觀的,而是加雜著強烈的主觀。

現在我準備提供一些禪的認識論。對於真如(事實),我們可以有兩類知識來源;其一是關於它的知識,其二是從真如本身發出的知識。將 「知識」二字做最廣義的應用,我要說第一種是可知的知識,第二種是不可知的知識。

當知識是主體與客體的關係時,這個知識是可知的。在這種知識中,主體是知者,客體是被知者。就從這種二分法來說,一切以此為基礎的知識都是可知的,因為它是公共財產,是每個人都可以接近的。但是,當它不是公共財產,而是完全私有的、不能被他人分享的東西時,它就是不知的、或是不可知的知識(11)。不知的知識,是一種內在體驗的結果;因此,它全然是個人性的和主體性的。奇異的是,儘管這種體驗是私有性的,任何具有這種體驗的人,卻絕對相信它的普遍性。他知道每個人都有它,但並非每個人都意識到它。

可知的知識是相對性的,不知的知識則是絕對性的,是超越性的,並且不是由觀念做媒介可以傳達的。絕對知識是主體對他自己的直接知識,在他和他的知識之間沒有任何媒介。為了知道他自己,他並不需把自己分為諸如主體與客體這樣的元素。我們可以說那是一種內在覺察的狀態。而這種覺察乃是特別能使心靈免於恐懼與焦慮的。

不知的知識是直觀知識。然而,我們必須記得,般若直觀全然不同于感覺直觀。在感覺直觀中,有觀者與被觀者之分,兩者是可分的,並且是分別的,其一與其二對立。他們屬於相對與分別的領域。般若直觀卻屬於同與一的領域。般若直觀也不同于倫理直觀與數學直觀。

般若直觀的一般特性我們可以這樣說:般若直觀不是衍生的而是原本的;不是推論的,推理的,間介的,而是直接的,當下的;不是分析的,而是合一;不是識別的,也不是記號性的;不是有意表現,而是自然流露的;不是抽象的,而是具體的;不是逐步的,不是有目的的,而是事實如是的,最終的,不可略減的;不是永恆的後退,而是無限的包容,等等。如果我們這樣說下去,還有更多的話可以用來形容般若直觀的特性。但有一個特質是我們在此不可忘記的;即是,般若直觀的特殊,在於它的權威,它徹底具有這般的力量,使你覺得: 「我即是最終實在自身」,「我是絕對的知者」,「我是自由而無任何畏懼的(12)。」就一種意義說,般若直觀相當於斯賓諾沙的scientia intuitiva(直觀知)。依照斯賓諾沙的觀點,這一種直觀是絕對確定的,不可錯的,它與ratio(推理)不同,因為它使人的心靈產生最高的安靜與德性。

讓我們看看般若直觀──這即是禪體驗──的這些特點如何在禪師的問答中表達出來。我只舉少數例子就可以說明我的觀點。

道悟(七四八──八○七)(13)問石頭:「如何是佛法大意?」

石頭曰:「不得不知。」

道悟:「向上更有轉處也無?」

石頭:「長空不礙白雲飛。」

另一次道悟問道: 「曹溪意旨誰人得?」(「六祖慧能的意旨誰得到?」)

石頭:「會佛法的人得。」(「懂得佛法的人得。」)

道悟: 「師還得否?」(「你得到了沒有?」)

石頭:「我不會佛法。」

表面上看,這個問答可能奇怪,因為石頭年齡很小時曾親身在六祖慧能門下修習,並在慧能的大弟子青原行思(14)門下悟道。如此,他為什麼說他不會佛法(就是禪)

呢?在第一則問答中,石頭說除非真正懂得佛法,否則就不能說出它是什麼,這是當然的。然而,當他說他不懂慧能的佛法時,他是什麼意思呢?他的知顯然是他的不知。這即是 「不知之知」。

一個和尚問大顛:「當其中(內在)的人相見,怎麼樣?」

大顛回答說:「早不在其中了。」

和尚:「那些在其中的如何呢?」

大顛:「他們不會問這種問題(15)。」

我們可以明白看出來,這種知不是可以傳達給他人的知識,就以它是在自己之內生長而言,它是主觀性的,並且是絕對屬於個人的。我們可以把它稱之為 「內在知識」。但是當我們說它是內在時,它已跑到外邊,不再是它自己了。你既不能肯定它,又不能否定它。它高出此兩者,但卻既可以是肯定,又可以是否定,這依你的選擇而定。

藥山說(16):「我有一句子,從未向人說。」

道吾說:「你已經向人說了。」

後來一個和尚問藥山:「你所說得一句子是什麼?」

藥山道:「是不能言說的。」

道吾卻說:「你已言說了。」

藥山的一句子也就是知,是「不知與不可知」。它是最終的實在,神;在其中沒有任何區分,因此,智性也就不能對它做任何描述,不能說它是這或那,好或壞,對或錯。談論它等於否定它。當藥山開始談論它──不論是消極的還是積極的──他的一句子就不再存在。因此,道吾指明他的師父之矛盾時是對的。但我們可以說,道吾也同樣犯著這個毛病。只要與人類的智性相關,我們就不能逃避這個矛盾。藥山很瞭解這一點,但由於他是人,他就不得不如是。傳燈錄十四卷中,有一段把他的立場表明得很清楚:

有一次一個和尚問道:「關於我的自己,我還沒有明白的知識,請你指示。」

藥山沈默良久,說:「現在我為你道一句亦不難。但你需於言下便見出來。這樣還可以得到些。如果你落入思量,就成了我的罪過。因此,我們最好把口都閉起來,免得互相牽累。」

這真是多麼誠實的表白。

這一句子是一種內在體驗,無法用語言文字表達,因為語言文字僅是符號,而不是事物本身。但由於語言文字是我們為了相互交通而發明的方便媒介,我們就易於把它們當做是實在。金錢代表貨物,這貨物本身是有真正價值的,但我們已如此習慣於金錢,以致我們操縱它,就如同它是價值本身。語言文字與金錢類似。禪師們知道這一點;因此,他們對於語言文字以及僅關乎語言文字的智性做堅持甚至強烈的反擊。這乃是他們訴諸棒喝以及其他種種姿勢與表情的理由。然而,即使是這些,也遠非最終者本身。禪師們面臨著一個非常困難的任務,即是把他們內在所具有的東西傳遞出來。然而,嚴格說來,這根本是不能傳遞的。它實際上是用語言、姿勢或禪師認為適合於當時情況的任何事物,來喚起弟子之內的同樣體驗。在這方面並沒有預定好的方法;它是沒有方法學以置定公式的。

為了對於 「知」或般若直觀有更進一步的認識,讓我再引一些傳燈錄中的記載;傳燈錄這本書是問答的礦源,也是與問答相關的其他資料之礦源。

一個和尚問道吾圓智(七七九──八三五)(17): 「為什麼無神通菩薩不留可尋的腳印?」[「無神通菩薩為什麼足跡難尋?」]

「不留腳印」在禪宗中有特殊的意義。爐火純青的禪師即是如此。我們一遍人留下了種種腳印,可以由之尋見我們內在生活的經歷。而這種內在生活總是同自私以及由自私而起的動機、和為了達成自私的目的而做的智性計算連在一起。如此,用基督教的用語來說,不留腳印即是超出造物的心靈狀態。用形而上學的方式來說,它既超越肯定,亦超越否定,它運行於一與平等的領域,因之渡著一種無意圖(anabhogacarya)的和不可得(anupalabdha)的生活。這是禪宗哲學中最為重要的一點。要追尋禪師無蹤可尋的足跡,就是要對最終實在有 「不知的知識」。現在讓我們看看道吾圓智的回答。它只是簡簡單單這樣一句話:

「與他同行的人才知道。」(「他」意指無神通菩薩。)

和尚又問:「你知道嗎?」

道吾說:「我不知道。」

和尚為了探尋他不知的原因,問道:「你為什麼不知?」

道吾卻不接話,只說:「你不瞭解我的意思。」

道吾並不是不可知論者。他什麼都知道。對於這個和尚他知道得透透徹徹。他的 「不知」是不可由「智性接近」。這與五峰問他「你識不識藥山老和尚」時,他回答的「不識」是同一個範疇。五峰想探究原因,便再問道:「為什麼不識?」他卻說:「不識,不識。 」他的回答是十分強調的,這從他的反複句中可以看出來。這對於「歷史」事實是一個昭彰的擯斥,因為道吾是藥山的大弟子之一,這是當代眾人皆知的。因此,五峰所問不在一般人與人的關係所說得知或不知。道吾對於這一點知道得很清楚,因此他答 「不識,不識」。

如果我這般繼續說下去,真正是沒有完結的時候了。我希望,只再舉一個例子就足以充分說明神會、宗密與一般禪者用 「知」之一字時所含的意義。

雲岩曇(日成)(歿於八四一年),是藥山的弟子,洞山良價的老師。有一次,他對眾人說:「有一個人,凡向他提問題,沒有不能答的。」

洞山問道:「他屋裏有多少典籍?」

曇(日成)說:「一個字也沒有。」

洞山:「何以他如此多知呢?」

曇(日成)道:「他日夜都不睡的。」

洞山:「我可以問他一件什麼事情麼?」

曇(日成)道:「他的答還是不答。」

禪宗問答的要點若換成現代用語,我們可以得到如下的說法:

一般我們的推理是這樣的:A是A,因為A是A;或者,A是A,所以A是A。禪同意並接受這種推理,但禪另有它自己的推理方法,卻是一般人所根本不接受的。禪會說:A是A,因為A不是A;或者,A不是A,所以A是A。

我們在世俗層面上的思考是:一切皆有原因;沒有事物是沒有原因的;因果律對一切產生作用,並且在一切之內運作著。但禪卻會同意基督徒如下的說法:神從無中創造世界,神願意,於是世界就成了,或 「說神昨天或明天創造世界是愚蠢話,因為神在此時創造世界以及其中的一切。(19)」數學說法是0=0,1=1,1+1=2等。禪也承認這些,但它對如下的說法卻不反對:0=1,0=2,1+1=3等等。為什麼?因為零是無限,而無限是零。這是不是非理性的,超乎我們瞭解的?

幾何學上的圓有一個圓周,並且只有一個圓心,既不多也不少。但禪卻承認有這樣的圓之存在:它既無圓周,亦無圓心,因之有無限的圓心。由於這個圓沒有圓心,因此這個圓心在一切處所,而從這個圓心所發出的每一個半徑都是等長──即是,都同樣無限長。依照禪的觀點,宇宙是一個沒有圓周的圓,而我們每一個都是宇宙的中心。更為具體的說:我即是中心,我是宇宙,我是創造者。我舉手,而看吧!這裏就有空間,這裏就有時間,這裏就有因果律。一切邏輯與一切形而上學原理都沖過來,形成我的手之實在。4

歷史所交涉的是時間,禪也是如此,但兩者有一個不同:歷史對 「無時間」一無所知,或者把它認做是「虛構」,禪卻將時間與無時間並取──這乃是說,時間在無時間中,無時間在時間中。禪即生活在這個矛盾裏。我說「禪生活在」。歷史規避一切活的事物,因為活人不喜歡被括入過去,被括入死的東西之中。對史學家而言,他太活潑了;史學家習慣於從墳墓中挖掘古老的腐爛的東西。禪卻不同。禪使死的再活一次,重新敍說他們的生命──儘管在禪宗中沒有復活,因為無生無死;我們全都生活在無時間中。 「知」意謂察知這一件大事,然而,這件大事卻似乎是與史學家無關的。

科學教給我們抽象作用,一般化作用和特殊化作用。這些作用業已蒙蔽了人類的視覺,以致我們把活生生具體的東西放在一邊,而用死的、普通的、抽象的──因此也就是實存上的無有──來替代它。經濟學家談著 「經濟人」,政治家談著「政治人」;史學家或許也要製造出「歷史人」。所有這些都是抽象的東西,是虛構。禪與死的、抽象的、邏輯的、過去的東西無關。胡適能同意我這種說法嗎?

現在,當我說,把禪適當的安置在某個歷史角落,並不能窮盡它的意義時,我希望我的意思能夠得到清楚的瞭解,因為禪絕不僅是歷史。歷史可以告訴我們許多禪與其他事物的關係,但那全都是 「關於」禪,而不是我們每個人都生活著的禪本身。從一個方面來講,禪是反偶像崇拜的、革命性的,這是胡適說得十分正確的,但我們必須堅持說,禪決不止於如此;禪仍舊站在這個框架之外。

譬如說,禪的反偶像與革命性是由何而來?禪為什麼顯得喜歡用罵人的話,而這些罵人話常常是十分褻瀆的?它為什麼要使用非因襲性的東西,或使用 「最褻瀆的語言」?──甚至在似乎並非絕對需要時亦複如是?我們不能說禪的追隨者們僅是意圖破壞,故意要反對一切傳統上約定俗成的東西。說禪是革命性的還不夠;我們必須探究是什麼原因使禪如此。那麼,是什麼原因使禪反偶像?革命性?不因循? 「褻瀆」?以及我說得非理性?禪不單是一種消極性的運動。在其中有著某種非常積極、肯定的東西。為了發現這種東西,我得自己做個歷史家。

禪確實是世界思想史中一個偉大的革命。它起源於中國,而且,就我看來,它不可能源起於任何其他地方。中國有許多值得驕傲之處。我這樣說,並不是意指國粹心理而言,而是就世界的層面上,它對人類意識的發展之貢獻而言。佛教在慧能(歿於七一三年)以前,仍舊帶著高度的印度抽象思想色彩。確實,在這個方向上,中國人的成就是了不起的,而我認為諸如智(豈頁)和法藏這樣的佛教哲學家,身列世界上最偉大的思想家之中。無疑,他們是中國人的果實,但我們可以說他們的思想方式是由他們的印度先驅所激發,他們是馬鳴大士、龍樹尊者與世親等人的直接法嗣。但就一種意義上說,使得中國人的心靈得以完全肯定其自身,而與印度心靈有所不同的,則是禪。禪不可能在任何其他土地和人民間生長出來,而且也只有在中國人的土地上得以如此繁茂。看看唐宋時期它在中國有何等廣泛的影響。這在中國思想史中是一個十分值得注意的事。禪在中國人的德性、智性與精神上發揮如此大的力量,是什麼原因呢?

如果有一個民族可以用一個形容詞來表明其特性的話,我要說中國人是腳踏實地的(practical)──傑出的腳踏實地;這與印度人的心智不同,因為印度人喜歡玄思,傾向於抽象、超世和非歷史性的心智。當佛教僧侶初來中國,中國人反對他們的不工作以及獨身狀態。中國人想:如果這些和尚不工作,誰養他們?當然是那些不做和尚的人。俗人就必得為那些不工作的僧侶們工作了。如果和尚不結婚,誰來照顧他們祖先的精神遺產?印度人認為精神上的教師可以不必從事操勞工作,因此自然他們依賴世俗人供給他們衣食住。耕田、砍柴和洗碗是他們不屑為之的。在這種環境之下,禪不可能在印度產生,因為禪最典型的特點之一,就是禪師與弟子共同做一切操勞的工作,而在工作之際又做著高度形而上學的問答。然而,他們小心的避免應用抽象辭彙。為了要證明真理的遍在,他們應用身邊的一切具體物件為題材。如果他們在摘茶葉,茶樹就變成了他們談話的題材。如果他們在行路,看到的鳥獸就變成了他們談話的題材。鳥獸是直接取來做為他們活生生的問答之材料的。不僅有生的和無生的東西是他們問答的材料,它們的行動也是問答的適當材料。就禪師來說,生命本身以及它的一切狀態,都是道之滔滔表現。

因此,當禪師在編自己的草鞋,或粉刷牆壁,或讀經,或飲茶時,和尚可以走過去向他發問。同樣,當禪師看到他的弟子在割草、收麥、扛木頭、舂米、推手推車等等時,他會走過去向他提出問題,逼迫他回答;這些問題表面上看起來單純得很,實則充滿了深沉的形而上學意義,或精神上的意義。趙州(20)

不分和尚的地位高下,一律用茶水款待,就是一個最為有名的例子。當一個和尚來到時,他可能不意間向他提出問題,依照和尚的回答,對他做不同的接待。這可稱之為禪的實際教育。

如果禪沿著智性的玄思路線發展,這種情況絕不會產生。但禪是以般若直觀而動,而伴著一個絕對的現在;在這個絕對的現在中,工作進行著,生命生活著。禪的一切修習都隨著這個絕對的現在進行。任何事物、任何工作的道德價值都是事後出現的,是工作完成之後的發展,是將它自工作者分離之後做研究所得的結果。價值是其次的,它並不是在進行時的工作本身。禪的日常生命即是去生活,而不是從外在去看它──因為後者不是實際的生活,卻是疏離的生活。生活與工作之後才產生出語言文字、觀念、概念等等,而這些是禪所不感興趣的。

褻瀆或聖潔,端莊或不端莊的問題,是抽象作用與疏離作用的結果。疑問一出,禪即已不在那裏,而在萬里之外了。禪師們是不會被習俗上禁止或不禁止等等無聊的討論所阻撓的。他們的目的不是破壞偶像,而是他們的價值自動的發自他們的內在生活。我們這些在外的人所給予他們的判斷,所關涉到的只是禪生活的痕跡,是生命早已撤走的屍體。如此,禪同生活保持著密切的接觸。我並不是說印度心靈不是如此,而寧是說中國心靈更有土地意識,他們不喜歡同地面離得太高。中國人就這種意識而言是腳踏實地的,而禪深深融鑄著這種精神。慧能從未停止過碓米和砍柴,而百丈(21)則是以這種工作原則來為禪堂立規矩的偉大天才。

5.

胡適無疑是一個優秀的作家,也是一位機敏的思想家,但他的邏輯推論──禪的方法,或非理性主義,與「似乎的瘋狂 」,是由於經濟的需要,以便從有力的保護者們得到支援──至少說也是不合邏輯的,並且不能為他的理性歷史觀增加什麼力量。胡適雖然提到「這些新的處境以及或許其他許多」,他卻沒有確定指出這些 「或許其他許多」是什麼。或許,對於這「許多其他」處境的發生──因之逼迫著禪師們放棄「明白說」得老方法,而訴諸他們的「瘋狂技巧」──之「歷史背景」,胡適並沒有時間做一番詳細審察。

但我們能夠想像,這些禪師既能夠真正認為無佛、無菩薩──或者,即使有,也不過是 「誘拐無辜百姓墮入地獄的謀殺者」──卻不能夠免于向世俗權威尋求庇護麼?在禪師尋求有權者的庇護與「發明」某些其他難解但又同樣能激發思想的方法,以表達早期禪師們「明白說出的東西 」之間,又有什麼必然的關連?

棒與喝難道比早期禪師們的「明白」更為難解嗎?我不懂是什麼原因使胡適認為 「棒」與「喝」不如此「明白」,而卻「象似瘋狂」。就我看來,棒與喝就象說「無佛!」「不可執著於任何東西!」一樣明白的。是的,如果說它們與後者有所不同,它們只是表達得更生動,更有效,比那所謂的 「明白而不會錯誤的語言」等等更一針見血而已。這並沒有什麼「瘋狂」的地方──不管是「似乎」或「不似乎」。事實上,它們是教導學生的最為明白的辦法。發問者既然是佛,又去問佛是什麼,豈不是蠢事?給發問者 「三十棒」或一聲誠心的「喝!」實際上是再有效、再直捷了當不過。雖然發問者本身以及使他來到禪師面前的原因有很大的重要性,但禪師用這種「似乎瘋狂」的辦法卻是恰當得很。無需說,棒與喝並不總是代表同樣的意義。它們有許多不同的用法,而要瞭解它們在不同的處境所代表的涵意,需有深沉的禪悟力。譬如說,臨濟就把 「喝」分為四種。

現在讓我問一問,胡適所說的「早期的禪師們」是什麼人?臨濟是明明白白說的,德山宣鑒也是如此,這是胡適自己承認的。而用棒用喝的卻也是他們。從歷史上說,他們的棒喝先驅是馬祖,馬祖連拳頭都用。禪宗這種 「瘋狂」的辦法,可以說是始于馬祖。與他同代的石頭,對於禪也有傑出的悟力,卻不似馬祖這般「瘋狂」,但禪之在中國盛行,──特別是在南方盛行,則是始自江西的馬祖,湖南的石頭。胡適的 「早期禪師」必得是比馬祖與石頭猶早的人,而這意謂是神會與慧能、南嶽懷讓、青原行思等等。但胡適顯然把臨濟、德山與馬祖列在用明白的語言說禪的禪師之中。

胡適未能瞭解 「不說破」的真意。「不說破」並不恰是不明白說。我希望他能夠記得,般若直觀的本性中有某種東西是智性化作用所把握不住的,它排斥一切所謂的明白說出。這並不是有意規避明白說出。由於般若直觀越乎二分法的兩邊,因此它不肯委身於任何一邊。我說禪越乎人類理解範圍,其意義便是如此;理解一詞我是意謂概念化作用。當我們把禪體驗──或般若直觀,這兩者實在是一回事──納入概念化作用時,它即不再是禪體驗;它變成了別的東西。 「不說破」不是一種方法學上的辦法;它是寓含在這體驗本身之中的,連禪師們也無可如何。為了說明我的觀點,我要引述兩則問答。兩則問答的主題都是古鏡,但兩者的意思看起來卻正好相反。

一個和尚問:「古鏡未磨,怎麼說?」

禪師答道:「古鏡。」

和尚:「磨過以後呢?」

禪師道:「古鏡。」

當這個問題向另一個禪師提出時,他對第一句話的回答是: 「天地通明。」對第二句話的回答是:「灰黑。」

古鏡是最終的實在,是神,是心,與未分之整體。當它已磨,意謂分別,意謂神所創造的世界,萬物滋生的宇宙。在第一個問答中,這古鏡不論是磨或未磨,都保持同樣。在第二個問答中,當它未磨、未分,它照亮整個宇宙,但當它已磨,它就喪失了古老的明亮,而被萬物所掩遮了。我們可以說,第一則問答同第二則完全相反,或者,第一則忽視了分別,因之這是不合理的。我們還可以提出更多的問題,來探尋兩者各自的意義,以及兩者之間的關係。但 「不說破」;要想滿足我們的理解力,需要太冗長的討論。當這些做完了,我們所由之開始的原始直觀已經遠逸而去;事實上,我們已不知道我們確實是在何處,因為論證之塵已經厚厚的蓋滿了我們全身。我們開始時所目標的 「明白語言」現在把我們推入智力的迷宮中,沒有給我們任何堅固的立足點;我們全都汽化了。

朱熹是一位偉大的儒者──這毫無疑問。但他對於古鏡沒有般若直觀。因此,關於 「不說破」和刺繡的金針,他的意見是沒有入轍的。在「不說破」和金針方面,並沒有方法學的成份。關於不說破,我已「說破了也」。

現在談金針。金針並不是故意不讓外邊人看到。而是,即使你想拿給他,都做不到。這是我們每個人都得為他自己去獲得的。它不是 「莫渡」,而是「莫能渡」。因為我們每個人都具有這樣一根金針,然而只有當我們在我們的無意識中尋見了它,它才是自己的。可以由一個人給予另一個人的,必不是那人原來自有的。

香嚴的故事可以說明這一點(22)。

香嚴智閑是為山靈佑(七七一──八五三)的弟子。為山看出香嚴對禪的慧根,有一次便問他:「我不問你從經卷冊子中學得多少。我只問這個:你沒有出胞胎、沒有分辨事物之前,你本份事試道一句來。」

這 「一句」,不論我們如何努力,都是不能說破的;同時它也不是一個人可以傳給另一個人的。禪要我們每個人用他自己的方式去抓住它,是從我們意識的深處去抓住它,甚至從心理學上與生物學上還不可能抓住之處抓住它。因此,它是超乎我們相對的理解力之範圍的。我們如何能做到這一步呢?然而這卻是為山──一位好禪師──要求他弟子去做的。

香嚴不知道如何回答。沉思了一刻之後,提出他的種種看法。但所有這些都被為山打回來。於是他要求為山給他正確的回答。為山說: 「我可以告訴你我的瞭解,但對你無益。」香嚴回到屋子中翻遍他所有的筆記,卻找不到一句話可以為他做答的。他心灰意冷。「畫餅不能充饑」,於是他把所有這些筆記都燒了。他決心與禪告別,因為他覺得這超乎他的能力。他離開為山,住到一個廟裏,那裏有忠國師的墳墓。有一天,當他除草的時候,一塊石頭碰到竹子上,發出聲音;這震醒了他無意識的意識,那是在他未生之前就已有的。他極為高興,感謝為山當時沒有為他 「說卻」這「一句」。那時他作了一首詩偈,其中開首兩句為:

一擊忘我知;

更不假修治。

為山之所以沒有為香嚴 「說卻」那「一句」,並不是因為他想用什麼特別的辦法來教育他的弟子。因為,即使他想為他心愛的弟子做點什麼,他也無能為力。如果他告訴他,不論他怎麼說,他所說得仍舊是他自己的,而不是別人的。知識可以傳遞,因為它是人類社會的公共財產,但禪卻不能同樣傳遞。就這方面來說,禪是絕對個人的。

還有一件事是我想要說的,我希望這能幫助讀者更瞭解胡適對禪宗的觀念。

胡適在對禪宗的歷史研究中,必然注意到禪幾乎與印度佛教中的 「禪那」(dhyana)沒有任何關係,儘管禪這個字是從梵文的「禪那」這個字衍譯過來的。六祖慧能以後,靜觀,或沉思或默想,已經不再能用以表示禪的意義。我已說過,是由於慧能革命性的運動,才使禪有了這種改變。

慧能帶給中國佛教的福音是般若與禪那的同一。神會在宣揚這個題旨方面,是最有表現力的。他比馬祖、石頭等人,在對禪的瞭解上更為智性,也就是由於這個原因,他的宗派未能抓住中國的人心。中國人的心智不傾向于智性或形而上學,而禪是中國本土心智的產物,它厭惡這種智性的風格。臨濟禪更為適合禪的精神,與中國人的落實性格甚為相合,它是直指目標的。不論怎麼說,般若與禪那的同一──這是禪的本質──已經由神會用相當明白的方式說出來,這是我們在前面已經提過的。

在慧能之前,禪那與般若的關係,並沒有如此引起中國人的注意。印度人的心靈自然傾向於強調禪那,甚於般若,而中國的佛教徒們就追隨著印度先驅,對這個問題未加十分留意;但當慧能出來,他立即看出般若才是學佛最根本的因素;只要仍舊以犧牲般若來實踐禪那,則真正的中心就易被忽略。再者,禪那已經同天臺宗的宗旨samatha(止)和vipasyana(觀)混淆在一起。我不認為慧能對這些事情有歷史上的認識;他只是要表達出他的般若直觀而已。當神秀與他的追隨者們大聲疾呼的反抗慧能的運動時(慧能的運動以神會為首),這件事便更受到了人們的重視。到現在為止,許多佛教學者仍舊把中國禪混同為印度佛教的禪那之實踐。

本來還有好些話是我想在此處說的,但它們要等下一次機會再討論。我但願前面的一些話已經足夠驅散胡適對禪本身──除卻它的歷史背景之外──所有的誤解。

===================================

麻天祥:胡適、鈴木大拙、印順禪宗研究方法之比較

在學術研究中,方法的選擇固然不是決定一切的,但確實不可須臾或缺,有的學者甚至終生從事方法問題的探究。禪宗研究更因為研究對像本身宗教與哲學、信仰與理性、超越與參與的互相交錯,方法尤其百花齊放。例如胡適是在歷史觀念指導下的客觀求證,鈴木則是在信仰基礎上超二元對立的主觀詮釋。前者藉材料考據史實,後者則以體悟為人道途徑。印順既不排斥歷史觀念,故治史也是考證的,同時他也否認禪的本質除了自證、體悟是無法證明的傳統觀念。因此,他把注意的焦點放在可以言說的「現實時空的方便」上,而採取比較和分析的方法。

在《禪宗在中國——它的歷史和方法》那篇著名的論辯文章中,胡適說:「我們只有把禪放在它的歷史背景中加以研究……才能予以正確的理解。」這正是鈴木大拙全盤否定的那種「對歷史背後的行為一無所知」的歷史方法。這裡所謂的歷史背景無疑是對史料真偽的辨識和取捨,也就是胡適的實證主義的方法。

有人曾評價說,胡適之所以能風靡一時,「不是因為有什麼系統的大貢獻……只是為了實驗主義的歷史意義和價值」〔1〕, 此話不無道理。胡適處處講「拿證據來」的科學方法,不僅在治學方法上但開風氣之先,而且在新舊交替的社會變革中,大有推倒一切的氣概。自然在禪宗史研究中也不例外。

胡適晚年曾總結說:他一生治學「都是圍繞著『方法』這一觀念打轉的。『方法』實在主宰了我四十多年來所有的著述。從基本上說,我這一點實在得益於杜威的影響。」接著他引用了杜威的一句話:「那種(形式邏輯——三段論式的邏輯)便是用一般真理去支持那些沒有它支持就站不住的事物。」胡適解釋說:「這是什麼意思呢?杜威認為亞里斯多德的形式邏輯之所以能在中古歐洲更完滿地復振的道理,就是因為教會正需要形式邏輯來支持一種信仰體系。這一思想體系如無形式邏輯的支持,便要支離破碎,根基動搖。」

換句話說,形式邏輯是為了支持那些扭曲了的信仰體系而存在的。在中國,墨家「三表法」的推理法則就是關於鬼神存在和真實性的形式邏輯。至於佛教的「因明」,對佛教更是活力無邊。它們像「三段論」一樣,「都是利用這一智慧工具來支持那些沒有它支持就要搖搖欲墜的事物、觀念和信仰!」〔2〕對形式邏輯的否定, 便是胡適實證主義方法形成的前提。

胡適還指出,杜威由疑惑到假設終至求證而圓滿解決的系統思想,「幫助了我對一般科學研究的基本步驟的瞭解」。他還認為,諸如考據、考證這些傳統的治學方法,就是「有證據的探討(無征不信)」,也即赫胥黎稱之「薩迪法則」的。

由此可見,胡適治學的方法實際就是「懷疑」和「求證」相結合的方法,也是排斥邏輯的。他要的是「實證」而不是「推理」,靠的是資料而不是邏輯!鈴木批評他採用邏輯法,實在是冤枉了這位「實證」先生。在這一點上,他們二人倒有相通之處:都強調直面現實。不過胡適要的現實是載於典冊的「真實」,鈴木的現實則是存在和心靈的親合。

胡適曾經非常自信地說,他對中國思想史研究,早在三十年代初就有一樁原始性貢獻,那就是對與神會有關的四部手鈔本的收集與詮釋。這種「收集與詮釋」就是他研究禪宗的「新觀念、新方法」。

對他自己謂之的新方法,胡適在他所作的《中國禪學之發展》的長篇報告中,一開始就作了詳細的解釋。首先他批評:無論是中國還是日本研究禪學的,「大都用一種新的宗教態度去研究。只是相信,毫不懷疑。」「其次則缺乏歷史的眼光。」第三就是「對於材料的收集都不注意」。接著他說:「我研究禪,不能說完全沒有上述的缺點,不過民國十五年,我到巴黎,即存心收集資料」。「存心」二字,在說明胡適的方法方面太重要了。也就是說,他是由於心存疑惑,為了推翻舊說而在資料堆中「求證」的。事實上,他的方法確實有些與眾不同,那是以懷疑為前提,以歷史為背景,以資料為佐證的「實證思維術」。其實,這也正是乾嘉諸老早已採用過的「無征不信」的考據法,即他謂之與赫胥黎叫作薩迪法則「有其相通之處」的科學法則。

首先,胡適對當時所存的禪宗史料是持懷疑態度的。他認為禪宗大師「都愛做假」,神會就是一個「大騙子」和「作偽專家」,道原、契嵩、贊寧也「妄改和偽造」禪宗歷史,所以有關禪宗的資料百分之九十五「都是一團胡說、偽造、詐騙、矯飾和裝腔」。因此「觸發我完成一項相當滿意,也相當富於毀滅性的中古思想史的著作」〔3〕, 即其所說的「重見這位南宗的聖保羅的人格言論」的「禪宗信史」〔4〕。 還是在那篇非常有名的挑起論辯的文章中,胡適把這一懷疑態度稱之為「與著名的『奧氏剃刀』同樣銳利」的「龐氏剃刀」或「中國禪的剃刀」〔5〕,要用它來「斬盡中古時代的一切鬼、神、佛、菩薩、 四禪八定,以及瑜伽六通等等」。這裡可以說「懷疑」就是胡適治禪宗史的第一把「剃刀」。

其次,就歷史觀來講,胡適特別強調「把禪放在它的歷史背景中去加以研究」。他認為禪宗最發達的時代是在7世紀末到11世紀, 即武則天時期到北宋將亡這400年間。但是, 當時所能接觸的材料「大都是宋代以後的」〔6〕, 加上他認為「佛教是一個『無方分(空間)無時分(時間)的宗教」〔7〕,印度人又是一個缺乏歷史觀念的民族, 所以自印度傳來的佛教乃至禪宗,史料殘缺,乃至「毫無歷史根據的新發明」〔8〕都是他予以懷疑的思想根源或前提。 這就觸發他尋找唐以前禪宗的原始資料(應當說是唐至北宋),以便在歷史的真實中考察禪學的發展。

其實,胡適的歷史觀念與其注重材料,強調「拿證據來」的實證主義大體上是同一個內容。他對禪宗的研究實際上就是對四部手鈔本的收集、整理與詮釋。

繼而他又推定,有關唐代禪宗的資料一是要從日本的寺廟中找;二「就是向敦煌所出的寫本裡去搜求」〔9〕。 敦煌寫本除北平圖書館有一些「人家不要的東西」外,「重要的東西,還是在倫敦和巴黎兩處」〔10〕。於是,在1926年,恰好他赴歐洲,便化費了一些時間在巴黎圖書館發現三種神會的語錄,又在倫敦發現了神會的《顯宗記》,繼而又在日本見到自倫敦影印的敦煌本《壇經》。正是這些資料使他推翻了傳統的禪宗史,確信神會是南宗七祖,提出了震驚學術界、令人瞠目結舌的結論:神會「是南宗北伐的總司令,是新禪學的建立者,是《壇經》的作者。」〔11〕以及禪宗是金剛對楞伽革命的觀點。

據此,胡適便說他重寫了禪宗史,未免有點聳人聽聞,言過其實了。還是他自己說:「發現了神會的許多文件……我們還沒有發見真歷史,只發見了假歷史的製造人們,只發見了假歷史如何造成的來歷與經過」,結論便是:「神會是製造禪宗(南宗)假歷史的第一好手。」其生前死後,「全國的佛教宗派(除了天台一系)又都紛造歷史,造傳法世系表,來做攀龍附鳳的工具!」〔12〕於是,謬史流傳。至今,只有他才做了這件指出和尚做假的行徑,即富於毀滅意義的工作。可見,胡適的禪宗史研究充其量也只能說是「辨偽」!

然而,胡適起自懷疑,繼而假設,終至辨偽的「實證」方法,畢竟還是一種演繹法,它實在沒有提出任何像樣的證據推倒先有的禪史,說《壇經》的真正作者是神會等也有「孤證」之嫌,而顯得過於武斷了。因此胡適禪學遭致不少非議,鈴木對他的反擊,實不在於方法而在於史實和觀念。湯用彤在他的研究中特意指出:「大@①禪師捨《楞伽》而取《金剛》,亦是學問演進之自然趨勢。由此言之,則六祖謂為革命,亦可稱為中興」,中興者即「領宗得意」。〔13〕湯氏「領宗得意」說,突出了禪宗的一貫精神,非如胡適金剛對楞伽革命的兩截之說。但不可否認,胡適的實證主義的方法對學術界還是有很大影響的。他對禪宗史的考證有不少還是被學者們公認的,尤其是南宗「實自荷澤始盛」〔14〕,禪宗南北分野實由神會而起,充分肯定神會在禪宗史上的重要作用,已成治斯學者們的共識。

與胡適不同〔15〕,鈴木認為禪為「超越人類理解限域之外」的心靈訓練,「它的獨一無二在於它的非理性或非人類邏輯理解所到之處」〔16〕,「有不依倚於歷史的生命」〔17〕,所以決定了他在研究中,就其主觀上來說,是必須排斥理性和邏輯,排斥外在的、客觀的歷史。然而,鈴木在其通向禪學的道路上也並非完全排斥歷史,在很大程度上同樣採取了理性和邏輯的方式。事實上,鈴木和平常人一樣,都不能擺脫理性的羈絆。他一方面強調禪是「無可複製」的,另一方面又在竭力「摹制」;一方面認為禪不能形於言詮紙墨,另一方面又連篇累牘,大談禪道。這種觀念和方法、主觀和事實、理論和實踐的矛盾,是任何一個立足於信仰而治禪學(而不是禪)的人無法解脫的。目前,很多人認為鈴木治禪採用的是非理性、非邏輯、非歷史或超理性、超邏輯、超歷史的方法,顯然是過分相信鈴木陳述的一個誤解。他所謂超越時空、超越理性,目的不外是為了證明視野這一獨特存在的真實性,即超越主客、超越生死,全心靈化的自我存在可能性,因此,歷史、理性、邏輯的方法只要能實現這個目的,同樣都可以採用。他說「必須從禪的裡面去瞭解禪」,只能反映他那信仰主義的立場而不能代表他治禪的方法;只能是他的理論而不是他的實踐。應當看到,胡適否定推理的形式邏輯在研究中的具體應用,卻強調禪是可以用理性、邏輯說明的;鈴木雖然認為禪是非理性、非邏輯的,但又不能不用理性和邏輯將禪形之於言詮紙墨。他們的方法論和治學的具體方法的自相矛盾是很值得品味的。

就歷史觀念來講,鈴木認為,禪也像歷史一樣涉及時間。與歷史不同的是,禪又是「非時間」的。因此,「禪對於時間與非時間則兼容並蓄之」。也就是說,禪是歷史和非歷史相結合的。他還指出:儘管禪不是歷史可以說明的,但「歷史可能告訴我們許多關於禪與其它事物或事件的關係」,即「關於禪的事情」。所以,他不僅注意禪宗歷史資料的收集,從敦煌經卷的寫本中,追溯《壇經》的源頭,撰寫慧能的生活小史,而且「客串」史家的角色,比較了中華民族與印度民族不同的心智, 說明只有也只能產生在中國的禪宗, 「所重的是絕對的現在(absolute present)——工作在其中進行,生命在其中活著的現在。」所謂的反傳統,「他們的目標並不在於破壞偶像,只是他們判斷價值的方式如此自動地出自他們內在的生活而已。」〔18〕即出現於歷史過程中蘊育起來的入世意識。在此以前,他於一本書中特意指明:「丹霞燒佛」的傳說「是否史實很可疑」,因為「這種行為是很褻瀆佛陀的」〔19〕。由此可見,凡是與其信仰抵牾的記載,他也是要用「歷史的觀點」考察一下的。

至於邏輯,他也不是完全屏置不用的。他說「邏輯具有實際的價值,應當最大限度地活用它」;「邏輯中包含了人類的艱辛努力,它是自我意識性的」。〔20〕他甚至批評胡適「那種歸納禪法的邏輯……至少是不含邏輯」〔21〕的。事實上他的談禪之作還是靠邏輯向人們演示的,只不過更強調人生的最高境界是邏輯不能夠觸摸的。因此,他認為「當它已經失去了效用或越出了它應有的界限的時候,就必須毫不猶豫地喝令它『止步』!」〔22〕這裡他說的對邏輯的「活用」,對於理解他治禪學的方法也太重要了。

顯而易見,鈴木在治禪學的方法上是歷史與非歷史兼容並蓄,邏輯非邏輯雙管齊下。歷史的觀念是為了說明非歷史觀念的合理性,邏輯更是為了證明非邏輯的必然性,至於語言文字的詮釋無疑在於強調直覺體悟的可靠性。這裡需要注意的是鈴木採用的方法還是治禪的方法,而不是禪的方法。

因此,我們不能簡單地聽信鈴木的話,以為他的方法就是非歷史、非邏輯的,更不能認為就是歷史的和邏輯的。這種種方法的「活用」都服務於他那超越二元對立的思維模式。這種超越,或者說突破二元對立的思維模式,就是他治禪學所應用的直覺主義邏輯。它與大乘中道的辯證思維頗為相近,但不同的是,其對對立物採取的不是消泯而是突破,不是否定而是「高層次的肯定」。

他指出,佛教中的「無明」「是邏輯二元論的別名」,這一獨出心裁的解釋是符合佛法本意的。站在佛法這一立場上看,因有妄心,而見諸境,「心生則種種法生,心滅則種種法滅」〔23〕,錯誤的認識都由於稱之為「無明」的妄心而造成。所以,佛法的根本目的在於轉無明之識而趨於覺悟,佛教的一切修行方法,都是圍繞這個觀念展開的,八不中道說就是一個代表性的例子。這也就實在如鈴木所說的突破二元對立。但佛教講的是心滅即法滅,也即將主客以及客體間的一切對立泯滅在心識之中,表現的是一種否定,以及否定之否定。鈴木不能不注意到這一點,因此也認為「禪宗是否定的」,「不能不借用否定」〔24〕,「禪的另一種表現方式是消融,亦即對立的否定」。但是為了給他自己的方法找到歷史的源頭,或者說確定一種道統,他又進一步解釋說,禪的真理「亦可在既非肯定也非否定的情形之下求得」,「確是有肯定的一面」〔25〕。他還說:禪悟的經驗「往往以否定的詞語加以表述,但實在說來,它對萬事萬法取的卻是一種積極肯定的態度。它以平等無偏的態度看待萬事萬法。佛學家……稱之為受(acceptamce)亦即接受……超於任何相對關係或二元分別的萬法。」〔26〕可以認為,這是鈴木在佛學或禪宗的否定觀念裡,為其超二元對立的方式尋根!

在鈴木看來,建立在二元對立基礎上的邏輯和理性本來就是人為的東西,它不僅扭曲了自在的世界,而且束縛了人的精神世界。這種二元對立的思維方式「總是絕對化地思考『A是A』,卻不大去思考『A 是非A』或『A是B』這樣的命題」,因此, 它「不是可以窮極一切的一切方式』,更「不能徹底地把握真理」,只有禪宗那種否定二元對立的思維,「促使我們去贏得一個全新的觀物方式』,這是一種不需邏輯推理,也無二元分裂排列的觀物之道。這一觀物方式不是A與非A的對立,而是「『A是A』這一命題的意味包含了『A是非A』的意味」。〔27〕它超越了生死的概念,也突破了Yes or no的對立, 獲得了「從內部即物體察的新境界」〔28〕。這裡的「即物體察」就是直面事實,憑借直覺,而不是靠理性分析,以超越二元對立的方式,把握事物的「本來面目」。如此,既洞察了事物的真相,更使瀕臨崩潰的精神世界獲得了解放,獲得了期待的「和諧寧靜」。

鈴木還不厭其煩地引述禪宗公案,用以說明這一超越二元對立的方法。諸如「空手把鋤」,「步行騎牛」,「木馬嘶,石人舞」,「只手有聲」,「李飲張醉」以及「橋流水不流」等,都在於告訴人們「A 之所以為A,因為A即是非A;或者:因為A是非A,所以A即是A。」〔29 〕這種違反「A不是非A」矛盾律的思維方式正是他刻意追求的。他說這「正因為不合理,所以可信」〔30〕,無疑也是對矛盾律的反動,是他超越二元對立的內趨力。

鈴木還指出:超二元對立的方法必須避免禪家謂之的「四句」(catushkotia):一、是A(有),二、不是A(無),三、是A亦非A (亦有亦無),四、非A亦非非A(非有非無)。他說真理就是在「既非肯定亦非否定的情形之下求得」〔31〕的。他這裡是對《三論玄義》四句門或四句分別的借用,即其中謂之為「體絕百非,理超四句」。這與排中律A或者非A是絕不相容的。

鈴木這種A是A,A是非A,乃至A是非非A,正反映了他對形式邏輯中矛盾律和排中律普遍規則的反動。事實上,在現代的非二值邏輯即多值邏輯以及直覺主義的邏輯中,排中律都是不存在的。特別是直覺主義邏輯的否定性質,它的「非非A不蘊含A」既違反矛盾律(不矛盾律),更符合鈴木的超絕肯定或否定的「高層次肯定」的思維方式。

然而,這樣力圖擺脫二元對立的思維方式確實使語言表述顯得蒼白無力,所以鈴木盡量讓事實代己立言。在《通向禪學之路》的第四章末,他引述的法演的話,正體現了他在這方面所做的努力。「弟子們!說有,則違背了永嘉;說無,則違背了釋伽。若使他們與我們見面,如何擺脫這進退維谷的尷尬?不過,只要我們清晰地明瞭自身的所在,便可以依然朝見釋迦,夕見彌勒。如果還不明白,這就告訴你奧秘吧:無並非否定,有也並非肯定。聽著!東望西山見,面南觀北斗。」

即便如此,那東望見西,面南觀北,自然不是通常人所能理解的。但他那力圖在自然理性和宗教理性構造的二元對立的世界之上,把握事物的本原和真相的目的卻是實在的。他用「鼕鼕、鼕鼕、鼕鼕」回答抽像的問題,就是要引導人們自己在超世俗層面上進行思索。

與胡適、鈴木大拙二人比較,印順的方法似乎顯得更傳統一些。他注重史料,但並不以歷史為治禪宗史的唯一手段;他也相信禪的境界是一切知識和語言文字無能為力的,但不把它看得那麼神秘,因而認為禪不止是自心體驗,而是可以分析和言說的。因此他採用的仍然是歷史和邏輯相結合的方式,具體說就是比較和分析的方式。

坦率地說,與胡適、湯用彤這些學貫中西的學者相比較,對史料的考證實非印順所長。儘管在他的研究中,運用了大量的資料,但對其所引用的資料缺乏校勘釐正、辨識真偽、訓詁音義的工夫,顯然不能給其論點有力的支持。然而,作為後來者的印順,雖不能說有一條終南捷徑,但畢竟有「乘涼」之便,其集眾之長,省去了不少淘沙取金的工夫。他擅長的比較分析,尤使其禪宗史研究瑕不掩瑜,在當代也可以說是獨樹一幟了。

印順在《中國禪宗史》的自序中,特別指出:達摩禪到道信即四祖而隆盛起來;正因為禪門的隆盛,便導致了內部的對立和分化,「如牛頭與東山的對立,南宗與北宗的對立,洪州與荷澤的對立」,他們在分化發展中又統一於曹溪。而這種種的對立,都是圍繞著印度禪向中華禪演化而展開的。所以,他自始至終把握著這條線索,在對比分析中展示中國禪宗發展的歷史。

該書開篇,印順便據菩提達摩不同的漢譯,認為直到神會還分別寫作達摩多羅與菩提達摩。至神會門下便寫成了達磨多羅,洪州門下則成為菩提達磨了。「磨」與「摩」之差,「是以新譯來改正舊譯」,傳寫的變化,「表示了南方禪的興盛,勝過了北方,南方傳說的成為禪門定論。」其實,不論「達摩」還是「達磨」,並不見得像印順說的那樣是新譯代替舊譯,只不過是譯者用字選擇不同罷了。胡適就認為,由於神會不懂梵文,又為了糊弄人而把菩提達摩與達摩多羅弄成了一個人(注意!他寫的都是摩)。當然,印順這一標新立異的說法關鍵不在於其考據有無依據和道理,而在於其循著這一線索標出了南北禪學分野以資比較而已。

接著印順又指出,早期達摩禪主張「藉教悟宗」,對經教要有超脫的手眼,因此,那些楞伽師們,無論是否出於慧可門下,「精神上早已漂流於達摩禪的門外了」。為了說明這一點,他又比較了達摩與僧稠禪學的特點,即道宣說的「稠懷念處,清范可崇;摩法虛宗,玄旨幽賾。」在比較中突出了達摩禪不重僧伽律儀,形同世俗的現象,這「正是中國禪宗叢林制度的雛形」。

不僅如此,他還進一步將達摩禪分為重教和重宗兩派。前者是分別名相的楞伽經師,後者便是不重律制,不重經教的禪者了。如此南禪與北禪,達摩與僧稠,達摩禪中的教與宗的初步對照,便揭開了他那主流分化、雙線推進的禪學發展道路之比較的序幕。其後,「一顆光芒四射的彗星在黃梅升起,達摩禪開始了新的一頁」〔32〕,中華禪在與印度禪的相互影響下發展起來。

以下全書圍繞雙線推進的禪學發展道路,系統比較了東山與牛頭,南宗和北宗以及荷澤和洪州的禪學特點,指出最終匯歸於曹溪一脈,完成了中國禪學的全面轉化。

概括地說,傳入中國的印度禪,因受中國文化的影響而分化、對立,並在進一步的影響和滲透中終於老莊化、玄學化。保持印度禪特性的達摩禪,主要就是攝取牛頭禪學老莊化的。慧能簡易直截的方法更為達摩禪中國化開闢了通路。把達摩禪視為印度禪,並攝取了由它發展起來的牛頭禪學的玄學思想,聽起來詰屈費解,但他對印度文化與中國文化接觸時所發生的衝突與調和所做的比較分析還是言之有據,順理成章的。

印順以東山法門的興起開始進行他的系統比較。他認為達摩禪在北朝只是一個小宗,至四祖道信標出「入道安心要方便』,五祖弘忍倡導「禪與菩薩戒相合」,才使達摩禪在江東黃梅興盛起來。其後弘忍的東山法門「得意領宗」,形成中國禪學的主流。同時,號稱「東夏之達摩」的法融,則在長江下游潤州牛頭山「得自然之慧」,並有「信大師就而證之」而迅速發展起來。於是,牛頭山的般若南宗與東山的楞伽南宗分庭抗禮,並稱南宗二大系統。此說與胡適以神會掀起一場金剛般若對楞伽的革命顯然不同。

不僅如此,印順還認為,以牛頭山為中心的般若南宗與楞伽南宗早有過多次接觸,即慧布與慧可,智儼與僧璨,善伏與道信的分庭並立。這裡實際上他把楞伽南宗又視為所謂的達摩禪了,即自達摩以下的慧可、僧璨、道信均秉承達摩印度禪學之家風,並在與般若南宗接觸滲透中,推動達摩禪逐漸轉化。必須指出,照印順的說法,應當是達摩禪自己創造了自身轉化的條件或契機——牛頭禪學,並在牛頭禪不斷老莊化的過程中,接受牛頭禪玄學思想的滲透。或者說玄學化的牛頭禪又反轉過來影響了它的創造者,從而促成孕育它的母體——達摩禪實現中國化。然而牛頭禪與慧可以下的達摩禪是怎樣並行不悖地發展起來的?牛頭禪何以不直接轉化為中國禪,而只能促進稱之為達摩禪的楞伽南宗中國化?印順根本就不準備作任何說明。這令人費解之處也就難免使其立論顯得捉襟見肘,不盡如人意了。但他把這兩種思想的岐異和接觸上溯至二祖慧可,也就強化了他比較研究的方法,進而突出了他那達摩禪在牛頭禪影響下漸進的中國化的漫長歷程,也突出了他那雙線推進的比較方法。

道信以後,融合了牛頭般若南宗的東山法門,在弘忍門下開始分途並進。於是,印順又在時序上作了縱向比較。他指出:由東山法門建立起來的禪宗固有的一代一人咐囑制,至弘忍以下便開始「分燈並弘」了。儘管神會、普寂力圖扭轉這一局面,「分燈接席」、「五葉齊芳」還是取代了一代一人的單傳道統,表現了中國禪宗分頭並進的特徵。這種前後比較既突出了禪宗中國化的結果,又為其下南宗與北宗,荷澤與洪州的比較闡明瞭歷史的前提。

東山法門下南、北、淨眾、宣什四宗,印順著重比較了南北二宗。與胡適不同,印順始終堅持,以《金剛》代替《楞伽》及《文殊說般若》,是佛教界,也是整個禪宗的共同趨向。神秀的北宗與慧能的南宗一樣,都重視《金剛經》,他們的區別只在於北宗「多少偏重於楞伽」罷了。在印順看來,慧能以「無念為宗」、「無相為體」、「無住為本」的無相戒與摩訶般若波羅密相結合為主要特徵,一一從眾生自性開啟佛法;神秀則以「離念」、「淨心」為其施化的方便,在盡虛空中「盡超佛地」,實在都是改造了達摩禪的中國化禪宗。這就和傳統的南頓北漸分途說不盡相同了。因為在印順看來,東山宗「心外無佛」,神秀的「一念淨心」,「頓超佛地」都是「頓悟」。儘管南宗學者更有資格稱為「頓教」,但頓、漸問題畢竟不是南北分野的根本所在。不過他也承認,南北對立還是由神會挑起,「南頓北漸」之說也是由神會傳播開來的。此與湯用彤「南北之名由是始起」〔33〕的看法還是一致的。

印順認為,慧能去世以後,禪宗融攝南、北、牛頭各宗,「到會昌滅法,禪宗進入了『越祖分燈』的時代,才是一般人所知道的禪宗」〔34〕。顯而易見,他如此強調「分燈並弘」是中國禪宗的一個典型特徵,不僅顯示了他對禪宗認識上的特點,而且也與其比較的方法有著密不可分的關係。他指出,在慧能門下,不僅有神會的荷澤宗,而且有在南方盛行的洪州、石頭和保唐宗。

印順進一步指出,以江東為中心的牛頭禪,自8世紀以來, 對曹溪的南宗發生了重大的影響。特別是洪州的「平常心是道」完全契合牛頭的「道本虛空」、「無心合道」的精神。它的「道」說「即心是佛」,「當體現成」已與達摩禪的「無心」之說大不相同了。它是會通牛頭禪玄學化、儒道化了的佛學。通過這一比較進一步顯示:牛頭禪雖然消失了,但它的特質還存在,於是,石頭系的禪法以新的姿態出現,洪州門下也就更深地中國南宗化了。

在這一系列的對照比較之後,印順又引用了《禪源諸詮都序》所說「南能北秀,水火之嫌;荷澤洪州,參商之隙」,概括了禪宗派系之間的歧異與對立。然而,對於荷澤與洪州之間的「參商」,他只是說「在慢教與尊教,『觸類是道』與『寂知指體』」等法門上的差別,真正「表現為爭執的中心卻是法統問題。」印順認為,這實在是「俗化」了,即認為他們的對立非因學理的辯說,只在旁、正之爭執,而隨俗浮沉了。他還進一步說明,憲宗元和年間,道一弟子奉詔進京,指斥荷澤門下「橘枳變體,竟成壇經傳宗」,並以慧能——懷讓——馬祖道一為曹溪正脈,參商之隙實由此而起。〔35〕顯然,印順把上述道統之爭看作荷澤、洪州分化對立的根本原因。與前述對照,此說未免有點言不盡意,透出一點強弩之末的味道,這大概也是他「俗化」的結果。

簡單地說,印順的比較明顯地揭示了禪宗的發展呈主流分化、雙線推進式。在主流分化發展的過程中,牛頭禪學始終發生著它的影響,促進了達摩禪的中國化。

該書最後,印順有一段總結性文字,充分反映他比較的意圖。「達摩禪……不適於南方的虛玄文弱,轉入北方,才逐漸孕育成長。在大唐統一時代移入南方,融攝南方精神,分化對立成為多種宗派,最後又統一於曹溪……劍南的智詵系,江東的牛頭系,消失在曹溪的法系中……北宗與荷澤宗經會昌法難,(隨)中原衰落而衰落了。禪宗成為洪州與石頭的天下。洪州系……活躍在江南而顯出北人的特色,會昌以後,主流移入北方。而南方,幾乎全屬石頭門下。二大南宗的分化,可以說適應南北而自成二系。切實點說,石頭門下,呈現達摩禪的面目,而有極濃的牛頭——東南學統的血脈。」

作者建立在比較基礎上的分析,儘管文字、邏輯上表述得有點問題,但意思還是明確的,是很有些獨到而精闢見解的。與胡適排斥形式邏輯的實證主義,以及鈴木強調非理性,力圖擺脫二元對立的思維方式相比較,印順所採用的歷史與邏輯相結合的方式,具體說就是雙線推進之比較、並在比較基礎上分析的方式,更符合人的思維習慣。他既不像鈴木那樣讓人感到神秘,不可捉摸,也不像胡適那樣使人產生生澀和武斷之感。

=================

戰時日本僧人的強制軍訓,這張照片被用作《戰爭中的禪》的封面。

小川隆(OGAWA TAKASHI),1961年生。1983年,駒澤大學佛教學部禪學系畢業,1986年至1989年,曾作為高級進修生在北京大學哲學系留學,師從樓宇烈教授。1990年,駒澤大學研究生院佛教學專業博士畢業,2009年,於東京大學獲得文學博士學位。研究方向為中國禪學思想史。現為駒澤大學教授。

何燕生,男,1962年生,湖北省人。哲學博士,中國改革開放後派往日本的第一批留學生,1997年,日本國立東北大學博士畢業(宗教學專業)並留校任教。博士論文曾獲得日本宗教學會“學會獎”,是該學會創立以來獲得此獎的第一位外籍學者。研究方向為東亞禪學思想史和近現代東亞禪學。日本國立東北大學博士畢業後,先後擔任東北大學文學部宗教學研究室助教,日本學術振興會特別研究員(博士後),現為武漢大學講座教授、華中師範大學特聘教授、日本郡山女子大學宗教學專職教授。主要著作有《道元匕中國禪思想》(京都:法藏館),譯著有《日中佛教友好二千年史》(道端良秀著,北京:商務印書館)、《正法眼藏》(道元著,北京:宗教文化出版

-----------------------------------------

日本禪宗是從中國傳入的,與中國禪宗有何區別?

小川隆:現代學者當然把日本禪宗和中國禪宗做了完全的區分。但按照現代的國名、國境來區分過去的歷史和文化,這完全是現代人的看法。在過去禪宗和尚的心目中——至少在主觀上——根本沒有中國禪或日本禪的區分,大家都相信自己修的就是“禪”,都相信自己修的和中國祖師修的是一樣的“禪”。

他們能夠有這種堅信的根據是“傳燈”系譜。很多宗教有教主和聖典,比如基督教,耶穌是教主,聖經是聖典。這樣有教主和聖典的宗教可以比作電視。教主和聖典是電視塔,信仰者只是單向地接收信號。禪宗不一樣,禪宗沒有絕對的教主和聖典,只有“傳燈”系譜理念,也就是只有無數的祖師的網絡和他們的語錄,所以禪宗可以比作互聯網。每個禪者都是網絡的一部分,可以收信,也可以發信,可以互相連接。得到某一位禪宗和尚的“印可”,意味著自己也成為這個禪宗“傳燈”系譜的一部分。所以自己的“悟”跟六祖的“悟”是一樣的,六祖的“悟”跟達摩的“悟”是一樣的,達摩的“悟”跟釋迦牟尼的“悟”也是完全一樣的。禪宗的人所信仰的就是這“傳燈”系譜的全體,並不是某一個人或某一部書。這觀念中沒有歷史的變化和發展,也沒有地區的區別。因此,只要相信這系譜,禪宗的人就能夠跨越國境、語言、文化的界限而直接加入“禪宗”這一“想像的共同體”。所以從表面上看,中國禪宗和日本禪宗有很多不同的地方,但在日本禪宗和尚的心目中,自己繼承的就是禪宗系譜,跟中國和印度沒有差別。我看在二十世紀後禪宗之所以能夠廣泛地傳播到歐美國家,可能跟這種觀念也有著很密切的關係。

禪宗在日本一直傳承至今,影響了日本人生活方式的許多方面,相比之下中國人生活方式中禪宗的遺跡就比較少……

小川隆:是的,可以說禪宗的影響滲透到了日本人生活的每一個角落,而且已經很自然而然,乃至於大家都沒有意識到這一點。明治時代,日本很努力地開始現代化,確立了學校制度、軍隊制度。在建立學校、軍隊的生活規矩時,日本的指導者參考了禪宗寺院的生活方式。所以,通過學校和軍隊制度,禪宗的種種習慣和做法漸漸地滲透到了日本人的生活之中,但大部分人不知道這是禪宗的影響。比如日本人吃飯會吃得乾乾淨淨,吃完飯後會整整齊齊收拾起來,哪怕在飯店里花錢吃飯也是這樣。還有日本的學校教育很重視打掃。不用說教室、走廊,甚至連廁所都叫學生自己打掃。我不知道中國的學校是否有讓學生打掃廁所的?在日本,把自己的校園打掃得一干二淨,被認為是教育很重要的一部分。我看這些都是受了禪宗“僧堂”生活的影響。

日式家居、園林美學,比如枯山水,是否也是受禪宗影響?

小川隆:美國哥倫比亞大學有一位研究日本文學的專家唐納德·基恩(Donald Keene)很有名,2011年日本大地震後他歸化日本籍,改名“鬼怒鳴門”,現在已經九十多歲了。他有一本書叫《足利義政與銀閣寺:締造日本心靈》(Yoshimasa and the Silver Pavilion: The Creation of the Soul of Japan,Columbia University Press,2003,日文版《足利義政と銀閣寺》 ,中公文庫,2008)。據這本書,足利義政是日本室町時代的一位將軍,對政治幾乎沒什麼影響力,但在文化上頗有天賦,他創造了那個時代的獨特文化——東山文化(金碧輝煌很豪華的金閣寺,代表的是北山文化;而銀閣寺代表的就是東山文化,是很枯淡的,有點兒苦澀的味道)。普通人眼中所謂日本文化的代表形象,就是東山文化的形象,比如一般人家中榻榻米的客廳裡要有“床”(不是睡覺那種,也叫“床之間”),“床”裡要有一幅字或畫,前面放一瓶插花,旁邊有一套高低擱板……這是日本人心目中最典型的傳統房屋構造,也是自東山文化才開始有的。這裡面就有比較濃厚的禪宗影響,很多地方是由禪宗寺院的樣式演變出來的。

但我可能太強調禪宗的影響了,其實在鎌倉、室町時代,禪宗不只是佛教宗派,而且是接收中國文化最重要的或唯一的渠道。通過來往中日之間的和尚,引進了很多宋元文化。其實禪宗獨特的文化和通過禪宗引進來的宋代文化是很難分清的。

還有一點要補充的是,在室町時代成立各種新的“傳統”文藝的時候,他們特地把自己的系譜連接到禪宗的“傳燈”系譜上,比如,日本茶道傳說是從大德寺的一休和尚傳下來的(就是那個一休,但動漫裡的小和尚形像是後代的故事中創造出來的)。

您覺得歐美學者研究禪宗的方法有什麼不一樣?

小川隆:歐美學者我熟悉的不算多,但知道現在六十歲以上的研究禪宗的學者通常都有參禪的經驗,比如已故的馬克瑞教授(John R.McRae,1947-2011),他們的青年時代,剛好碰到上世紀七十年代的嬉皮士運動,反對越戰、反抗一切、留著長頭髮、穿著牛仔褲、彈吉他唱歌……參加完運動後,很多人通過鈴木大拙的書對禪宗產生了興趣。美國有很多禪中心,可以去坐禪(喬布斯雖然比他們年輕一些,但也有類似的經歷)。有了這些經驗之後,再去大學從事禪宗研究(有位美國教授曾經告訴過我,美國的公立大學不許教員把自己的宗教背景帶進教室裡,所以很多學者不太願意公開講自己有這種經歷)。而且七十年代中國還沒有恢復正常的學術研究,所以在他們的心目中,禪宗是日本的東西,而且禪宗研究最發達的是日本,於是紛紛來日本留學。馬克瑞教授和法國學者伯蘭特·佛爾(Bernard Faure)教授也都是七十年代在京都留學,師從柳田聖山教授(1921-2006)。所以,歐美六十歲以上有名的禪宗研究者,在思維和方法上,本來跟日本學界的做法是一樣的。

但美國學界競爭很激烈,不能不趕時髦,好異立奇。他們開始吸收很多後現代的成分,佛爾是地地道道用後現代思想來分析禪宗的問題。後來馬克瑞教授也跟著開始運用後現代思想了。他有兩部代表性著作,一本是《北宗禪與早期禪宗的形成》(The Northern School and the Formation of Early Chan Buddhism,University of Hawai'i Press, 1986,韓傳強譯,上海古籍出版社,覺群佛學譯叢,2015),這完全是柳田聖山式的客觀、實證的研究;另一本是《由禪諦觀》(Seeing through Zen: Encounter, Transformation, and Genealogy in Chinese Chan Buddhism,University of California Press,2003),暫時還沒有中譯本。我們跟馬克瑞教授關係一直很好,一起聊天的時候經常用中文叫他“馬老師”。他辭去美國的教職搬來日本後,我們幫他出了這本書的日文版(《虛構ゆえの真實——新中國禪宗史》,大藏出版,2012)。在翻譯的過程中,我深深感到裡面的東西還是很正宗的禪宗史,後現代好像只不過是一種包裝而已。但是,我覺得能除掉這張花花綠綠的包裝紙而看到裡面的東西的人倒很少。

歐美學者對日本禪宗介入政治和戰爭有一些看法和批評,比如布萊恩·維多利亞的《戰爭中的禪》(Zen at War)已經有日文版了。當時美國學者批評西田幾多郎、鈴木大拙等人的曖昧態度,好像跟戰爭有默契。但是,近來也有些人根據資料指出,有些日本的禪學者實際上參加了一些反戰活動。本應保持沉默、保持超越態度的禪學,跟戰爭、政治是什麼關係?

小川隆:上世紀九十年代,美國幾位學者批評日本禪宗在二戰中助力戰爭,拿禪的神話來強化日本的民族主義。這在當時衝擊確實是很大的,美國學者指出來的的確是事實,有些禪宗和尚很積極地介入了戰爭,把錢和飛機捐給軍隊。這些批評我們應該虛心地接受。但他們批評鈴木大拙的做法,難免令人覺得不公平。他們在材料選擇上有先入為主的偏見,而且引用材料往往是斷章取義,經常歪曲了鈴木的原意。

不過,日本禪宗確實有過政府走向戰爭,禪宗也就跟著一起走的傾向。這一點還是不能否認的。日本禪宗的傳統直接聯繫到中國宋代的禪宗。無論是宋代禪宗,還是日本江戶、明治時代的禪宗,一直是高級的精英階層的宗教,是統治階級的宗教,所以一直跟政府和執政者保持著很密切的關係。比如,大慧宗杲可以說是宋代最有名、最有影響力的一位禪師(《水滸傳》裡,為魯智深主持葬禮的也是他。這固然是小說中的虛構,但反過來說明大慧在民間也有很大的名氣)。大慧說:“菩提心則忠義心也……予雖學佛者,然愛君憂國之心,與忠義士大夫等。”(《大慧普覺禪師語錄》卷二十四,示成機宜)他是屬於抗金派士大夫的圈子。因此張九成他們受到秦檜一派的壓迫時,大慧也連坐被迫還俗。過去日本禪僧也經常有同樣的傾向。

禪宗是很強調超越生死的,是有哲學含義的;但一到武士道裡,就變成了不怕死的哲學,好像修了禪,就不用怕死。所以,有很多武士、武術家都參禪。而禪宗也難免受到武士道的影響,它們之間有互動的關係。

明治時代的禪宗,他們想從危險的地方把自己拯救出來,想重新振興禪宗,於是不得不跟政府有一種互相合謀的關係,比如鈴木大拙的老師釋宗演,隨軍到旅順,類似於歐美軍隊中的傳教士,這是日本特殊的歷史結構。具體到像鈴木大拙這樣的學者,到底是默許了戰爭,還是說他試圖用慈悲、和平來抵消戰爭的殘酷?鈴木大拙在1930-1940年代的生活和處境是怎麼樣的?

小川隆:我指導的一個新西蘭的留學生,他去年撰寫的博士學位論文,就是關於鈴木大拙的研究,材料來源於最近剛公開的鈴木大拙英文日記(Stefan P.GRACE『鈴木大拙の研究——現代「日本」仏教の自己認識とその「西洋」に対する表現』,http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/35506/ko75.pdf)。在日記中,鈴木大拙寫了很多批判戰爭、反對戰爭的話,他內心里肯定是反對戰爭的,而且很討厭軍隊。戰後出任首相的吉田茂,戰前就秘密從事終戰的活動,有這樣的一圈人,鈴木跟他們是朋友。日本海軍中也有一個小集團,在秘密從事終戰工作。據說鈴木大拙和西田幾多郎也參加他們的會議。他們內心反對戰爭,是可以肯定的,只是他們沒有公開站出來反對戰爭。我看當時這是不得已的。但按照維多利亞教授的標準來說,不公開反對就等於默許,不當烈士就是卑鄙的膽小鬼了!

鈴木大拙當初好像比較樂觀地相信“禪體西用”,以禪做無形的原理(“無分別”),從而很好地、有效地接收並活用西方現代文明(“分別”)。但到了戰爭時代,據我理解,他似乎感到“禪體西用”有限度,感到自身“無分

別的分別”哲學的無力——原本相信“禪體”(“無分別”)和“西用”(“分別”)能自然而然地和諧起來,但一到戰爭時代,就是現代文明“暴走”的時代,就不能不感到這種想法的無力。所以,他後來很強調“大悲”(大慈大悲)。在戰爭之前,他也有這樣的說法,但二戰快結束時,他特別強調智慧和慈悲的連接。當初是“禪體西用”,後來是“慈悲為體、智慧為用”。“大悲”這個詞本來是普通的佛教術語之一,但也許只是我的個人感受,在鈴木大拙的文章裡,“大悲”的意思是很大的悲哀,有這樣的感情色彩。所以二戰後,他八九十歲了還鞭策老軀很刻苦地去美國、歐洲、印度等地講學,還寫作,把這個當作了自己永遠不能放棄的“菩薩行”。我覺得那些西方學者似乎沒有看到鈴木大拙心靈的深處……美國學者批評日本的某些方面,正確是正確,但根據現代的標準對過去的思想家“判刑”是正當的嗎?

不過,看來最近美國學界也開始有變化。比如美國杜克大學的Richard M. Jaffe教授給鈴木大拙的《禪與日本文化》2010年版寫了一篇導論(“Introduction to the 2010 Edition”,Zen and Japanese Culture,Princeton University Press,2010)。這篇文章用很多新的資料,從一個很公正的觀點重新介紹和評價鈴木大拙,使我受益不淺,而且很感動。我就把它翻成日文並登在日本的雜誌上了(“今、大拙を読む”,《思想》第1082號,岩波書店2014年6月)。Jaffe教授正在出版英文版鈴木大拙選集五捲和鈴木大拙讀本一卷。我希望中國學者討論鈴木大拙時,也多注意他的工作。

您所在的駒澤大學屬於曹洞宗,學校會要求學生親身實踐嗎?

小川隆:在佛學系,坐禪是一門必修課。我們學校有很好的坐禪堂。其他學部的學生,沒有強制性要求,但會開幾門坐禪的自由選修課,挺受歡迎的。因為能坐禪的人數有限,需要提前報名。很多學生選不上坐禪課會覺得很遺憾。

那曹洞宗的坐禪課與其他學校的坐禪課相比,有什麼特色?

小川隆:一般的學校可能沒有坐禪課,禪宗學校才有,比如臨濟宗的花園大學等。兩個宗派的坐禪方法不一樣。臨濟宗的方法是參公案,要在老師的指導下,參幾個公案。大家知道“隻手”公案吧?兩個巴掌可以發出聲音,你去親耳聽取一個巴掌的聲音!——這是日本江戶時代的白隱禪師創造出來的公案,被翻成“one hand clapping”,據說在歐美國家也很有名。中國最有名的公案是“趙州無字”,僧問“狗子還有佛性也無?”趙州回答道:“無!”這是大慧宗杲最常用的公案。這些公案永遠都沒有辦法用邏輯來解決,要通過坐禪,不要用腦袋而要用全身來參究這些公案。而曹洞宗的坐禪是“只管打坐”。在坐禪的過程中,不考慮任何問題,就純粹坐禪。

曹洞宗和臨濟宗差別如此之大,雙方會為此爭吵嗎?

小川隆:現在沒有,我聽說過去會在背後互相指責。我們讀本科的時候,在課堂上,也聽過很多臨濟宗的壞話。教我們坐禪的一位老師,年輕的時候也修行過臨濟宗,他經常說臨濟宗的坐禪是通過公案追求開悟的,這樣有目標的坐禪,是很貪心的,很低級的。我們曹洞宗,只管打坐,什麼要求都沒有,這才是真正的坐禪。反過來,臨濟宗就覺得,曹洞宗只知道呆呆地坐,跟死人一樣。這兩種禪法的對立遠遠地起源於宋代的“看話禪”和“默照禪”的對立(雖說是對立,實際上是臨濟宗的大慧宗杲單向地攻擊曹洞宗是“默照邪禪”)。

那在日本,曹洞宗和臨濟宗誰的信眾比較多?

小川隆:這是個很複雜的問題。作為一個教團來說,曹洞宗是很大的,臨濟宗是很小的。曹洞宗的宗主是道元禪師,但他開宗立派後,很快就沒了。後來曹洞宗吸收了很多民間宗教的因素,發展成為一個大教團。臨濟宗一直保持著禪宗的傳統,規模雖小,但對日本的統治階級影響力相當大。比如,安倍晉三也常去一座臨濟宗的寺院打坐。

您怎麼評價中國學界的禪宗研究?

小川隆:中國當然有很多很優秀的學者,有很多很出色的著作。胡適《神會和尚遺集》(亞東圖書館,1930;胡適紀念館,1968新版)、葛兆光《中國禪思想史——從六世紀到十世紀》(北京大學出版社,1995;上海古籍出版社,2008增訂本)、孫昌武《禪思與詩情》(中華書局,1997,2006增訂本)和周裕鍇《禪宗語言》(浙江人民出版社,1999)是我一直崇拜的四大經典。還有最近看了賈晉華《古典禪研究:中唐至五代禪宗發展新探(修訂版)》(上海人民出版社,2013),收穫也很大。

從外邊看,中國的禪學研究可以分為幾個系統:哲學系的研究,歷史系的研究,中文系的研究。而中文系的研究也有兩大系統:從文學角度的研究,還有現在中國學界很盛行的漢語史研究。這四個系統的研究,個個都有很豐碩的成果,但好像都分開進行,似乎沒有有機地連接起來,這不得不讓人感到遺憾。但周裕鍇《禪宗語言研究入門》(復旦大學出版社,2009)已經給我們開示了一條突破這種情況的新路。其實,日本的情況也一樣。現在學問領域分得越來越細,每個領域之間都是風馬牛不相及,真沒有辦法溝通。

還有一個問題,中國的禪宗研究和日本的禪宗研究之間,好像也是風馬牛。這可能是因為現在的學術界——中國也好,日本也好——都不夠重視翻譯這項工作的緣故。翻譯拙作的何燕生教授在“譯後記”裡說:“其實翻譯是一項吃苦不討好的工作……特別是時下翻譯甚至連學術成果都可能算不上的環境下,翻譯這類勞動,尤其對於年輕學者來說,的確有點不太划算。”(《語錄的思想史——解析中國禪》,復旦大學出版社,316頁)我覺得,這種情況並不是翻譯工作者的不幸,而是讀者的不幸。今後我也要多做一些這方面的翻譯工作。■

留言列表

留言列表